| ← Август 2015 → | ||||||

|

2

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

||||||

|

16

|

||||||

|

23

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Россия: В Москве пройдет серия концертов иранской музыки

|

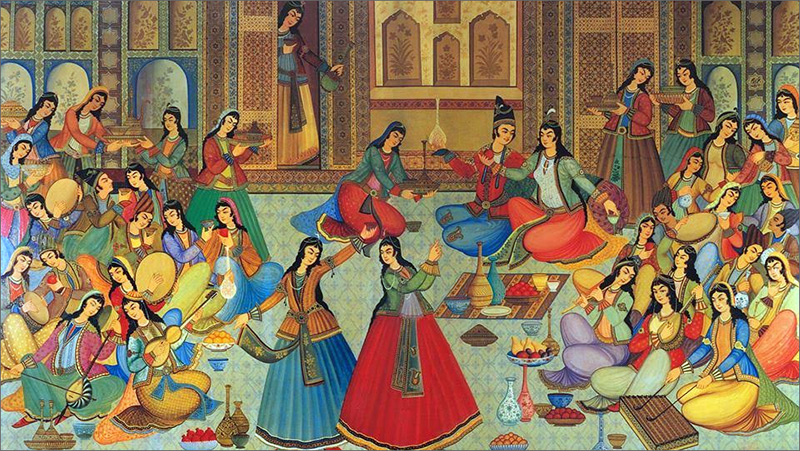

Россия: В Москве пройдет серия концертов иранской музыки 2015-08-31 11:56 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В сентябре-октябре в Москве пройдет ряд мероприятий, посвященных музыкальной культуре Ирана. Научно-творческий центр «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории (МГК) имени Чайковского при поддержке посольства и культурного представительства Ирана в Москве представит серию концертов иранской классической музыки. Молодые иранские музыканты исполнят вокально-инструментальные произведения современных авторов, написанные в традиционном классическом стиле.

Пятого сентября в Малом зале Московской консерватории состоится концерт под названием «Взгляд чище дождя». Исполнители: Мохаммад Мотамеди (классическое пение аваз), Кейван Сакет (тар – восточный струнный щипковый инструмент), Вахид Солеймани Нежад (каманче – персидский струнный смычковый инструмент), Масуд Хадэм (томбак – иранский ударный инструмент, барабан в форме кубка). Следующий концерт «Первозданная красота» пройдет седьмого сентября, также в Малом зале Московской консерватории. Исполнители: Хале Сэйфизадэ (классическое пение аваз), группа Али Гамсари (тар, диван), Сияваш Рошан (уд – струнный щипковый инструмент), Хоссейн Резаиниа (даф – персидский ударный инструмент, разновидность бубна), Камран Монтазери (томбак). Тринадцатого октября «Музыка Персии» будет звучать в Оружейной палате Московского Кремля. Оригинальные музыкальные композиции исполнят Хосейн Нуршарг (классическое пение аваз) в сопровождении женской группы «Караван» в составе Азадэ Амири (тар), Негар Харкан (каманче), Нушин Пасдар (уд), Назанин Педарсани (томбак). «Рождённая из магических формул священных песнопений Вед и Авесты, веками совершенствовавшаяся в роскошной дворцовой атмосфере персидских империй и в изысканной среде интеллектуальных собраний поэтов и философов, иранская классическая музыка несёт в себе глубокую историческую память и саму суть одной из самых древних и могучих культур мира. Трудами многих поколений творцов здесь была создана уникальная сокровищница канонических интонационных моделей, из которой иранские музыканты черпают свои мелодии и ритмы по сей день. Этот необъятный, но великолепно устроенный «резервуар» звуковых идей организован по законам больших ладовых систем – дастгахов. Даст – это, в переводе с персидского, рука, гах – место. Стоит музыканту передвинуть руку немного вверх или вниз по грифу струнного инструмента – и тут же меняется настроение, состояние духа, смысл звукового послания.

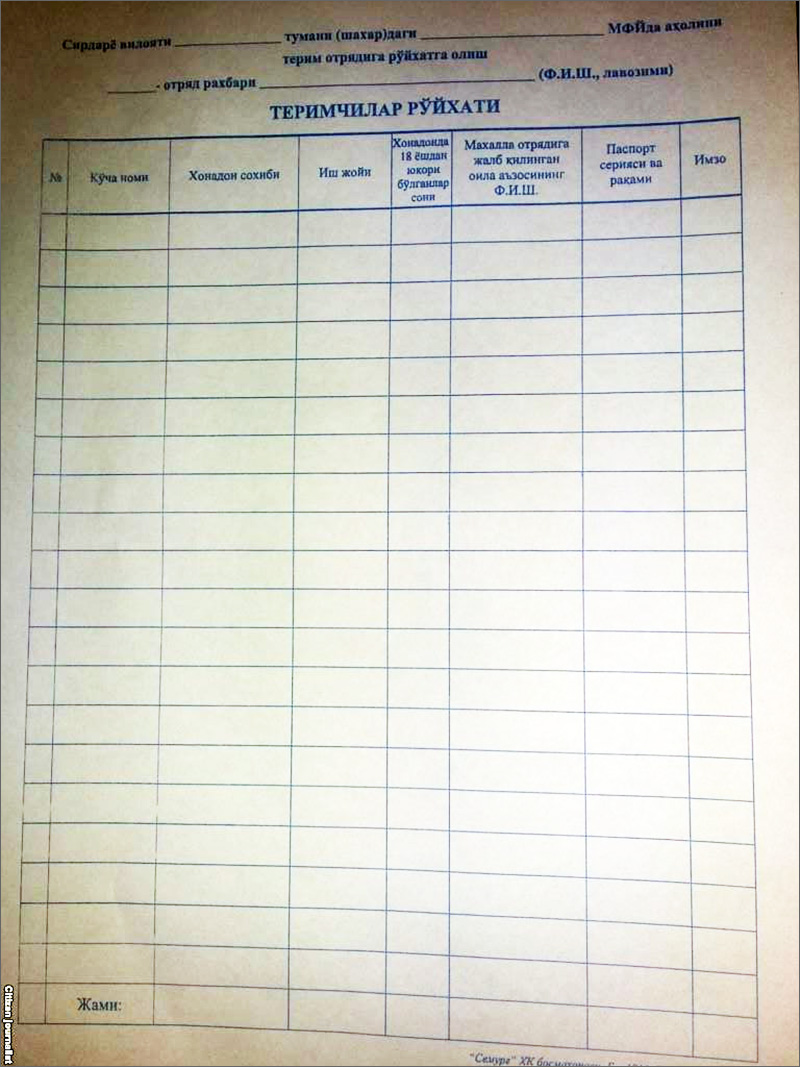

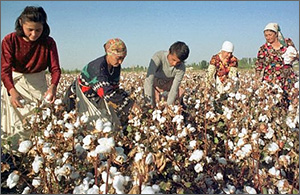

Сегах, Хомаюн – это названия старинных иранских дастгахов, которые певец Хосейн Нуршарг и девушки из группы «Караван» избрали для создания звуковой атмосферы, соответствующей формам придворного этикета, принятым при персидском дворе, с которым доводилось общаться русским дипломатам времён Бориса Годунова. Композиция программы строится в соответствии с традиционными нормами, то есть включает в себя инструментальные разделы (например, вступление-пишдарамад), старинные песни (таснифы) и главное чудо иранской музыки – завораживающее искусство классического пения аваза, блистательным мастером которого является Хосейн Нуршарг. Эти спонтанные, не подготавливаемые заранее и неповторимые «монологи» певца, сопровождаемые столь же непредсказуемыми «ответами» инструменталистов, возникают в порыве вдохновения в данное время и в данном месте, как бы концентрируя в себе общий душевный настрой всего слушающего собрания и потому так волнующе и непосредственно воздействуя на каждое внимающее этим звукам сердце», - отмечается в анонсе концерта. Иранские музыканты также выступят в рамках Международного симпозиума «Музыкальная карта мира: Музыка и Религия», который пройдет в Москве 18-27 октября. В научно-теоретической части программы форума – доклады музыковедов о редких национальных музыкально-религиозных традициях, в том числе народов Персии. Справка «Ферганы»: Организатор мероприятий – Научно-творческий центр «Музыкальные культуры мира» МГК – занимается разработками в различных областях этномузыкознания, проблемами понимания «чужих» музыкальных культур и адаптации музыкальных традиций в инокультурной среде, изучением оригинальных письменных источников, проблемами истории классической японской, китайской, персидской музыки и музыкального искусства других народов. В фондах Центра содержатся уникальные коллекции звуковых, рукописных и печатных материалов, собранные сотрудниками в условиях полевой работы, во время научных командировок или полученные в дар. Центр ведет собственную видеохронику мастер-классов, концертов, фестивалей и других событий музыкальной культуры. При Центре существуют классы японской, китайской, индийской классической музыки, а также творческие коллективы, сочетающие музыковедческие и культурологические изыскания в области той или иной музыкальной культуры с практикой концертной деятельности. В Узбекистане началась хлопковая кампания. На поля принудительно вывозят медработников, студентов и других граждан 2015-08-31 12:11 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  К примеру, приказ готовиться к выезду на сбор хлопка, согласно специальному распоряжению правительства, получили студенты 3-4 курсов и магистранты Национального университета Узбекистана (НУУ, бывший ТашГУ). По словам источников «Озодлика» в этом вузе, студенты будут собирать урожай на полях под Даштабадом - городом в Зааминском районе Джизакской области. Уже созданы студенческие отряды и штаб, представители которого отправились на место сбора, чтобы подготовить места пребывания для сборщиков. «Такое происходит впервые в истории Национального университета. Раньше на хлопок вывозили исключительно «армейцев», то есть студентов, поступивших на учёбу по льготе, полученной после службы в армии. В этом году кроме них на хлопок вывезут и других парней», - сообщают источники «Озодлика». Тем временем на полях уже работают медицинские работники. В частности, как говорится в поступившем на радиостанцию «Озодлик» письме работников Медицинского объединения Янгиарыкского района Хорезмской области, с 23 августа на хлопковые поля кишлака «Куриктом» (бывший «Гулистон»), ежедневно вывозят по 350-400 врачей и медсестер. Условия работы на хлопковых полях неудовлетворительные, сообщают авторы письма. «В 7:30 утра в битком набитом автобусе нас вывозят на поле. Вечером после 20:20 увозят обратно. Вывозят в труднопроходимые места, где сапоги набиваются песком. Оттуда и убежать некуда. Автобус проваливается в песок, и медсёстрам приходится выталкивать автобус. Телефон в тех местах не работает, антенны не ловят. И за собранный хлопок тоже не платят. И еды нет. Все с собой привозят хлеб и помидоры. Высота хлопчатника очень низкая. В песке много змей», - говорится в письме. По утверждению медработников, за отказ от выезда на сбор хлопка у них требуют деньги – «это стоит десять тысяч сумов (около $2,5) за один день». Однако руководитель Медицинского объединения Янгиарыкского района Хорезмской области Умид Джуманиязов в беседе с радио «Озодлик» опроверг изложенную в письме информацию. «Сезон хлопка только начнётся. Пока ещё не начался. Это всё враньё. Мы выйдем на поле только после официального распоряжения», - заявил он. В хокимияте (администрации) Янгиарыкского района сообщили, что сезон сбора хлопка уже начался, но официального распоряжения областного хокимията на мобилизацию людей для сбора хлопка пока нет. По официальным данным, 15 августа была объявлена мобилизация людей на сбор хлопка в Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях Узбекистана, в связи с чем, утверждает «Озодлик», в населенных пунктах республики распространяются листовки с призывом участвовать в хлопкоуборочной кампании. К агитационной работе привлечены учителя, махаллинские (квартальные) активисты, представители фонда социальной поддержки ветеранов Узбекистана «Нуроний» и молодёжного движения «Камолот», они обходят дома и квартиры, собирая с жильцов подписи о том, что они согласны участвовать в сборе хлопка. В специальный бланк вносятся фамилия и имя владельца дома и членов его семьи, паспортные данные и подпись о согласии на участие в сборе хлопка. Заполненные бланки затем сдаются махалкомам (председателям махаллинских комитетов - сходов граждан), а те, в свою очередь, относят их в хокимияты (администрации районов и городов).

Если кто-то из людей пытается отказаться от участия в сборе хлопка, им грозят урезать пенсии и пособия или отказать в справках, которые требуют различные учреждения. Впрочем, от выезда на поле можно откупиться - за 300 тысяч сумов (около $62). «Уже несколько лет как в нашем районе отключили подачу природного газа и нам приходится пользоваться пропаном. Когда обращаемся в райгаз, чтобы получить пропан, они требуют принести справку из махаллинского комитета. В махалле, в свою очередь, говорят: «Дадим справку, если отправишь кого-нибудь на хлопок». В нашей семье отец инвалид, все младшие братья учатся в школе, только я один зарабатываю на жизнь, работая водителем такси. Махалля угрожает, что если не выйду на сбор хлопка, то нам не видать ни газа, ни пенсии отца», - жалуется «Озодлику» житель Бахмальского района Джизакской области Узбекистана. По его словам, выйти на сбор хлопка – означает ехать в Мирзачульский район Джизакской области, и с утра до вечера собирать хлопок бесплатно. «Те, кто едет туда на сбор хлопка, возвращаются уже с клещами и вшами. Если увидите так называемую «питьевую воду» и туалет, испугаетесь. Кормят людей чем попало, ещё и удерживают за питание с начисленных за сданные килограммы хлопка денег. Проработаете в поле два месяца и вернетесь домой должником за питание, и председатель махалли будет устраивать скандалы, требуя возмещения убытков. Поэтому никто и не хочет ехать на сбор хлопка», - поясняет собеседник из Джизакской области. Он добавляет, что труднее всего приходится тем, чьи родные находятся на заработках за рубежом: «Они должны заплатить махаллинскому комитету деньги, как минимум, за четверых». Напомним, что используя принудительный труд, власти Узбекистана игнорируют международные обязательства, взятые на себя в ратифицированных конвенциях МОТ (Международная организация труда) и ООН. В этом году МОТ намерена наблюдать за тем, как пройдет хлопкоуборочная кампания и будут ли власти Узбекистана принуждать население к участию в ней.

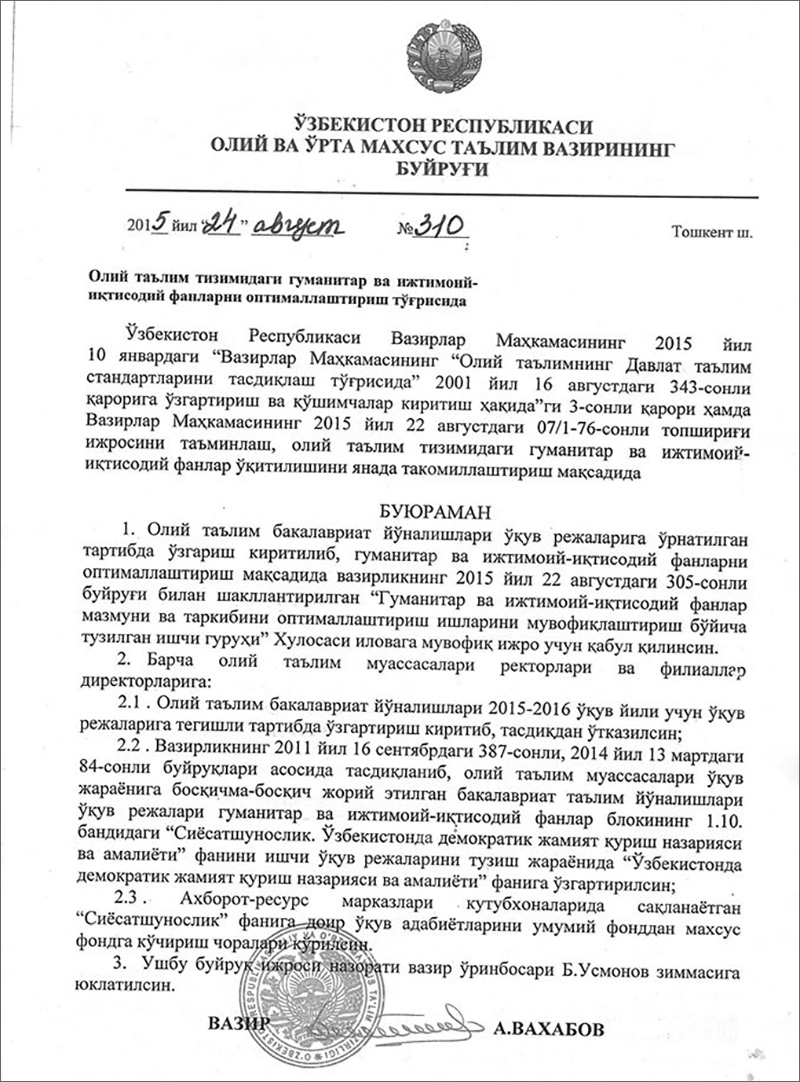

«В этом году МОТ в согласованном с правительством Узбекистана порядке будет проводить мониторинг по принудительному труду. Для этого организуют десять групп, в состав которых будут включены международные эксперты и два узбекских чиновника, если не ошибаюсь, это будут представители министерства труда, которые будут ездить по стране и встречаться с людьми. Теперь представьте, если они подойдут к кому-то и спросят: «Вас принудительно вывезли на хлопок?», то кто в присутствии двух чиновников ответит «Да»? МОТ не понимает этой простой вещи, или не хочет понимать», - считает Умида Ниязова, руководитель Узбекско-германского форума по правам человека (УГФ), который ведет мониторинг хлопкоуборочных кампаний в Узбекистане. Ранее УГФ призвал правительство Узбекистана: ∙ предоставить независимым правозащитным организациям, активистам и журналистам беспрепятственный доступ для расследования и освещения условий в секторе производства хлопка, и МОТ - для расследования и мониторинга трудовых практик при участии Международной организации работодателей (МОР), Международной конфедерации профсоюзов (МКП), а также местного независимого гражданского общества; ∙ реформировать хлопковый сектор, в том числе посредством: введения в силу национальных законов, запрещающих применение принудительного и детского труда, и преследования случаев нарушений закона; обеспечения финансовой прозрачности доходов и расходов; отмены обязательных норм на производство и сбор урожая и отмены штрафов для фермеров, не выполнивших нормы; повышения закупочных цен и их либерализации в конечном итоге, демонополизации сельскохозяйственного производства и рынков сбыта хлопка; ∙ предоставить доступ в страну Специальным процедурам Совета по правам человека ООН и выдать приглашение Специальному докладчику ООН по современным формам рабства. С ситуацией в хлопководческой сфере Узбекистана и других республик Центральной Азии можно ознакомиться, пройдя по этой ссылке. Узбекистан: Что делать, если вас заставили написать заявление об увольнении, а вы против? 2015-08-31 13:03 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Юристы организации «Ташаббус» по просьбе «Ферганы.Ру» составили правовую инструкцию: что делать, если вы написали заявление об увольнении под давлением начальства, затем захотели вернуться на работу, а вам отказали? Редакция «Ферганы» решила, что вопрос актуален: уж если чиновники позволили себе проделать это с Мариникой Бабаназаровой – директором Государственного Нукусского музея искусств имени И.Савицкого, заслуженным работником культуры Республики Каракалпакстан, кавалером ордена Дустлик Республики Узбекистан, ордена Искусств и литературы Франции, то можно только догадываться, до какой степени в стране не церемонятся с рядовыми узбекистанцами. Случай Мариники Маратовны – вопиющий, и юристы «Ташаббуса» подтверждают: увольнение Бабаназаровой проведено с серьезными правовыми нарушениями. Увольнение директора музея Савицкого Мариники Бабаназаровой вызвало негодование узбекистанцев. К сожалению, дело Бабаназаровой - не единичный случай. Наоборот, «добровольное» увольнение под давлением начальства давно носит систематический характер в Узбекистане, и таких случаев становится все больше. На примере дела Мариники Бабаназаровой мы хотим рассмотреть основные юридические аспекты увольнения по собственному желанию и дать советы читателям о возможных правовых мерах противодействия. Материалы по теме: - Узбекистан: Директор музея Савицкого М.Бабаназарова написала открытое письмо министру, требуя возвращения на работу; - Министерство культуры Узбекистана: М.Бабаназарова отправлена на пенсию; - Ситуация вокруг музея имени Савицкого: «Дело не только Узбекистана» (комментарий Алишера Ильхамова); - Что случилось с директором?.. Она уволена! (статья Даниила Кислова); - Обращение инициативной группы в поддержку директора музея имени Савицкого Мариники Бабаназаровой; - Директор знаменитого музея Савицкого в Нукусе М.Бабаназарова уволена; трудовой коллектив протестует (информационное сообщение). Трудовые отношения в Республике Узбекистан в основном регулируются Трудовым кодексом. Основания прекращения трудового договора предусмотрены в статье 97 Трудового кодекса, где среди прочих предусматривается прекращение по инициативе одной из сторон. Статья 99 затем уточняет, как происходит прекращение трудового договора по инициативе работника. Так, работник вправе прекратить трудовой договор (срочный и бессрочный), письменно предупредив об этом работодателя за две недели. М.Бабаназарова написала заявление об увольнении 21 августа. Датой подачи заявления считается день его вручения работодателю, а срок предупреждения начинает исчисляться со следующего дня. Если предположить, что заявление было вручено работодателю в тот же день, соответственно, днем прекращения трудового договора должно быть 4 сентября (в срок предупреждения включаются все календарные дни). Однако ключевым моментом статьи 99 в отношении дела М.Бабаназаровой является то, что в течение срока предупреждения (двух недель после подачи заявления) работник вправе отозвать поданное заявление, что и сделала М.Бабаназарова 24 августа. Соответственно, вопроса об увольнении М.Бабаназаровой после этой даты не должно быть совсем. В связи с этим возникает вопрос: а что делать, если работодатель уже издал приказ о прекращении трудового договора и/или назначил человека, который будет временно исполнять обязанности «уволенного» работника? Здесь следует обратить внимание читателей на постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 17 апреля 1998 г. №12 «О применении судами законодательства, регулирующего прекращение трудового договора (контракта)» (далее - Постановление). Так, в пункте 15 говорится, что в течение установленного законом срока предупреждения работник вправе отозвать поданное заявление независимо от того, был ли издан приказ о прекращении трудового договора. Приглашение на его место другого работника не может служить основанием для отказа работнику в отзыве заявления, поскольку работодатель может нанять на данную должность другого работника только после прекращения трудового договора с работником. Даже если бы М.Бабаназарова не отозвала своё заявление, важным моментом является тот факт, что заявление было написано под давлением. Пункт 15 Постановления предусматривает, что письменное заявление работника должно отражать его действительное желание оставить работу. В случае, если дело дойдет до суда, то суд должен будет тщательно проверить доводы истца о том, что работодатель вынудил его подать заявление о прекращении трудового договора. Несмотря на то, что бремя доказывания обоснованности прекращения трудового договора при рассмотрении спора возлагается на работодателя (статья 111, Трудовой кодекс), работнику нужно будет показать суду, в чем выражались давления и угрозы. В разрешении трудовых споров следует быть очень осторожным касательно сроков давности. Статья 270 Трудового кодекса устанавливает следующие сроки обращения в суд за разрешением трудовых споров: - по спорам о восстановлении на работе — один месяц со дня вручения работнику копии приказа о прекращении с ним трудового договора; - по спорам о возмещении работником материального вреда, причиненного работодателю, — один год со дня обнаружения работодателем причиненного вреда; - по другим трудовым спорам — три месяца с того дня, как работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Юристы «Ташаббуса» ранее публиковали на страницах «Ферганы.Ру» статьи о том, как защитить свои права в Узбекистане: как получить компенсацию за несчастные случаи на хлопковых полях или за разрушенные гаражи, о предотвращении принуждения к труду, о школьных поборах, анализировали поправки к законодательству о блогерах Чтобы грамотно отстоять свои права в таких ситуациях, нужно, в первую очередь, их знать. Работникам следует ознакомиться с основными положениями Трудового кодекса. Трудовой кодекс и все остальные законодательные акты Республики Узбекистан доступны на узбекском и русском языках бесплатно в национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан LexUz. Когда оказывают давление на работника, принуждая его к увольнению, работнику следует не спешить с решением и тщательно обдумать возможные правовые меры противодействия. Рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным юристом, собирать доказательства того, в чем выражалось давление, не давать повода для обвинений в нарушениях трудовой дисциплины, вовремя оспаривать наложение дисциплинарных взысканий, требовать и собирать копии документов и не терять надежду на независимое рассмотрение дела и вынесение справедливого решения судом. По мере возможности, следует придать вашему случаю широкую огласку в СМИ. «Ташаббус» Узбекистан отказался от преподавания политологии в вузах 2015-08-31 14:23 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Алишер Вахабов (слева) и Фарход Толипов Как передает «Asiaterra.Info», мотивами отказа от политологии указаны следующие: темы предмета дублируются с другими науками, у политологии нет научной методологии, а учебная литература основана только на западных источниках, не содержит национального научного наследия и не освещает «узбекскую модель» развития. Кроме того, указывается, что из 131 преподавателя политологии 58 (44 процента) – пенсионного возраста, прием в вузы по направлению «политология» отменен в 2010 году, всего с 1995 по 2009 годы было выпущено 665 бакалавров по этому направлению, и, судя по уровню их подготовки, «состав и содержание дисциплины «политология» не отвечают требованиям времени». По словам известного узбекского политолога Фархода Толипова, с начала 2013 года в Узбекистане было объявлено об официальном закрытии всех специализировавшихся на политологии факультетов и кафедр, а также советов по защите докторских диссертаций по политологии, «фактически, подготовка кадров в этой области науки прекращена». В 2013 году Ф.Толипов сообщил, что «до того, как политология как специальность была закрыта в стране, кафедра политологии функционировала в Национальном университете Узбекистана (НУУ), причем она считалась профилирующей кафедрой для всех университетов страны. На базе этой кафедры до 2011 года работала достаточно сильная в профессиональном отношении группа преподавателей и ученых. Сегодня на ее месте функционирует кафедра с таким же названием, но уже не выпускающая профессиональных политологов, а обслуживающая другие факультеты НУУ, предоставляя им предмет политологии для обучения. При этом появился удивительный парадокс: страна перестала готовить политологов, а политология читается в некоторых университетах в ряду других обязательных гуманитарных курсов. Спрашивается: кто же читает и будет в дальнейшем читать курс политологии в университетах, если сама специальность политологии закрыта? Нелепость ситуации очевидна, и ее надо исправлять». В 2015 году Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана исправило ситуацию, но не так, как предлагал Толипов, который считает, что «необходимо вернуть политологию как специальность и возродить отделения вузов и кафедры, готовящие профессиональных политологов в полном объеме». Минвуз решил отменить преподавание политологии вообще. Ознакомившись с приказом, Фарход Толипов опубликовал на своей странице в Фейсбуке открытое письмо-обращение «Момент истины для политологов Узбекистана»: «Мы, нижеподписавшиеся, группа политологов Узбекистана, не можем оставаться безразличными к вопиющему решению Министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистана А.Вахабова об отмене преподавания политологии в вузах страны. Это решение принято на основе предложений так называемой рабочей группы, члены которой практически не имеют отношение к данной науке. Фактически, группа консервативных чиновников, большинство из которых сами когда-то по иронии судьбы наспех защитили ученые степени докторов политических наук, теперь, заняв посты в госучреждениях и ничего не сделав в науке, взяли на себя право объявлять политологию лженаукой. Они, на самом деле, тем самым и себя объявили лже-учеными.

Но мы не согласны с таким решением и выступаем в защиту нашей науки. Мы выбрали политологию своей профессией и поэтому оскорблены волюнтаристским решением об отмене ее как специальности и как общеобразовательного предмета. Тысячи молодых и опытных ученых Узбекистана имеют дипломы политолога, и сотни из них уже имеют научные степени кандидата или доктора политических наук. Если отныне политология не может быть самостоятельной наукой, то кем теперь являются эти ученые, которых государство обучало с первых лет независимости и которым выдало эти дипломы и ученые степени? Если в попытке обосновать свое заключение вышеупомянутой рабочей группе показалось, что темы предмета политологии дублируются с другими науками, что у этой науки нет научной методологии, что предмет и объект науки не ясен, что, наконец, якобы учебная литература основана только на западных источниках и не содержит национального научного наследия и не освещает «узбекскую модель», то мы хотели бы напомнить этой группе следующее. Во-первых, существуют как в точных науках, так и в гуманитарных науках, смежные отрасли, в которых просто не может не быть дублирования и взаимных переходов, и это даже очень полезно для этих отраслей, для изучения близких проблем в рамках смежных наук. Как известно, мировая наука пошла по пути узкой специализации, в результате чего появились и развиваются множество новых отраслей, таких как, например, антропология, этнология, в том числе и политология. Поэтому не было оснований отменять политологию по причине мифического дублирования с другими науками, напротив, целесообразно вводить новые дисциплины, упомянутые выше. Во-вторых, в ведущих зарубежных научных и учебных центрах политология не только существует как самостоятельная дисциплина и отрасль науки (Political Science), но и профессия политолога является одной из самых престижных. Существует Международная Ассоциация Политических Наук (IPSA), среди членов которой есть и представители Узбекистана, которая регулярно проводит свои мировые конгрессы. В мировой политической науке разработаны фундаментальные принципы, методологические основы, категориальный аппарат, а также научные школы этой науки, которые, кстати, не дублируются другими науками. Если члены рабочей группы этого не знают, то это не причина для отрицания целой отрасли науки. В-третьих, к сведению, рабочей группы, предметом политологии являются внутренние закономерности существования и развития государства, политических процессов и отношений власти. Объектом политологии являются политические институты, субъекты, отношения, документы, реформы, типы правления и т.д., и т.п. Такого предмета и такого объекта нет ни в одной гуманитарной науке. Другие смежные науки обращаются к данным вопросам лишь опосредованно и исключительно в рамках своих научных задач, аналогично тому, что врач-терапевт должен иметь знания и по кардиологии, и по неврологии и даже по акушерству; а химик должен иметь знания по физике, математике, технологии и т.д. Удивительно, что приходится доказывать такие прописные истины в 21-м веке. В-четвертых, есть ряд ученых-политологов Узбекистана, чьи научные работы были высоко оценены в международном научном сообществе. Их статьи были опубликованы в престижных международных научных изданиях, имеющих высокий импакт-фактор (Impact-factor) и включенных в систему таких индексов цитирования, как Скопус. А не этим ли, в частности, определяется качество и уровень ученых? Разве не требуется сегодня, чтобы молодые аспиранты для защиты своих диссертаций предварительно опубликовали, по крайней мере, 10 своих статей в зарубежных журналах? И у политологов Узбекистана уже накоплен солидный багаж исследований и публикаций. Возможно, членам упомянутой выше рабочей группы этот факт тоже не известен, либо они игнорируют его. В-пятых, не бывает исключительно западной или восточной политологии, как не бывает западной или восточной физики, математики и т.д. Если в предметах политологии недостаточно были представлены труды соотечественников, как это кажется рабочей группе, то это не правда. Работы Низомульмулька, аль-Фараби, уложения Тимура и другие всегда были представлены в учебном процессе. Но политология сама относительно молодая наука, даже на Западе, поэтому ее арсенал создавался в основном современными учеными. «Узбекская модель» также широко освещается как в политологии, так и в смежных науках. Но даже если согласиться с выводами рабочей группы, не стоит, как говорится, «с водой выбрасывать и ребенка». Вместо того, чтобы предлагать отмену целой науки и отделять ее от мировой, следовало бы предложить конкретные пути улучшения качества дисциплины и качества исследований, как это делается везде. Разве нет недостатков и проблем в других науках? Разве они есть только в политологии, чтобы ее полностью отменять? В бывшем Советском Союзе в 1930-1940-х годах был такой термин – лженаука. К числу таких наук относились генетика, кибернетика, геополитика и даже велась борьба с ними. Мы очень надеемся, что политологию – профессию XXI века – не постигнет та же участь в Узбекистане. В Узбекистане в эйфории независимости эта наука была введена как один из символов наступившего нового времени. С огромной надеждой и верой многие молодые люди избрали ее в качестве свой профессии и стремились внести свой вклад в становление нового, молодого независимого государства. Новое государство и новая наука гармонично дополняли друг друга. Политология нужна Узбекистану сегодня как никогда, в период глобальных изменений, мировой турбулентности, когда требуются инновационные фундаментальные исследования в этой области и инновационные решения постоянно возникающих новых и сложных проблем. Мы обращаемся к Министерству высшего и среднего специального образования и лично к Министру А.Вахабову с просьбой пересмотреть решение об отмене политологии как дисциплины и как специальности для преподавания в университетах страны. Мы со своей стороны готовы участвовать в широком обсуждении данной проблемы и внести свои конструктивные предложения для повышения качества исследований в области политологии и преподавания этой науки. Мы также обращаемся к огромному сообществу политологов Узбекистана, для которых наступил момент истины, с предложением присоединиться к данному обращению». МВД Таджикистана: В Нуреке задержана группа людей, вывесивших флаги ИГ. Среди них есть члены ПИВТ 2015-08-31 14:39 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Сотрудники МВД Таджикистана задержали 14 жителей Нурека в возрасте от 21 до 37 лет, которые в знак верности так называемому «Исламскому государству» («Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.) вывесили в центре города черный флаг этой террористической организации. Пресс-центр МВД республики утверждает, что некоторые из задержанных являются членами Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), сообщает «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода).

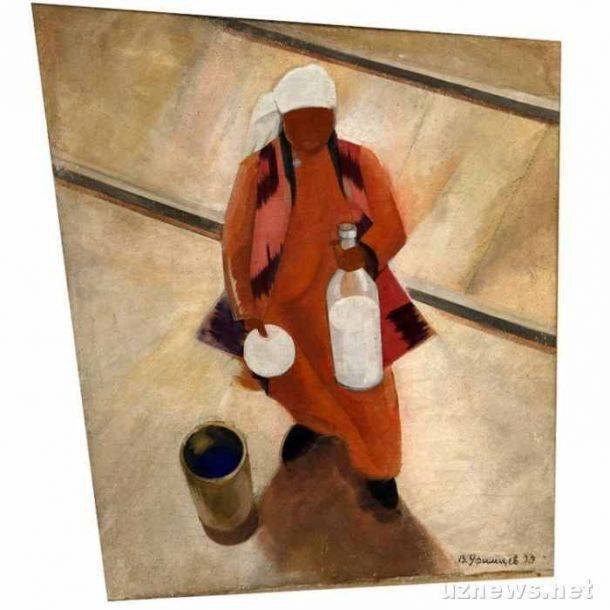

Одним из главных организаторов акции по вывешиванию флага ИГ власти объявили 73-летнего руководителя ячейки ПИВТ в Нуреке Курбона Маннонова, задержанного 19 августа правоохранительными органами Таджикистана, передает «Азия-плюс». В сюжете, показанном в конце минувшей недели по всем каналам таджикского телевидения, Маннонова обвинили в пропаганде экстремистских идей среди членов ПИВТ и планах установить в Таджикистане исламский строй. Наряду с ним были показаны еще двое членов ПИВТ, которые также признались в том, что имели в соцсетях связи с активистами ИГ и действовали по их поручению. По данным МВД, задержанные жители Нурека по интернету познакомились с таджикским боевиком ИГ – неким Юнусом, и для демонстрации своей верности этой террористической группировке вывесили в центре города черный флаг. Один из задержанных, Давлиё Саидов, рассказал на допросе, что по требованию Юнуса для изготовления флага он купил в Душанбе черную ткань и белую краску. Боевик настаивал, чтобы флаг был вывешен и сфотографирован. Теперь Давлиё Саидов раскаивается в содеянном. МВД сообщает, что Саидов являлся членом ПИВТ, и «для выполнения поручений Юнуса в пропаганде экстремистских идей привлекал своих товарищей по партии в Нуреке». В ведомстве отмечают, что «местное руководство ПИВТ вместо выполнения политического долга в деле процветания и созидания общества, напротив, занималось пропагандой экстремистских идей». За последний месяц это уже второй случай вывешивания черного флага ИГ в Таджикистане. В начале августа в административном центре Шахритусского района был водружен подобный флаг с надписью «Аллах». По данному факту задержаны восемь подростков. Главным фигурантом дела является 15-летний Махмадали Абдуллоев, он объявлен в розыск. Задержанные в ходе допроса сообщили о некоем Абусаиде, который находится на Ближнем Востоке. По их словам, Махмадали подружился с боевиком через интернет и пообещал ему выполнять любые его приказы. Кроме вывешивания флага подростку было поручено подготовить террористов-смертников для организации взрыва здания ОВД в Шахритусе. По данным правоохранительных органов, именно этот Абусаид в начале июля направлял своим подельникам в Таджикистане инструкции о подготовке терактов в 12 отделах внутренних дел в Душанбе, Кулябе, Раште и Файзабаде, которые были предотвращены правоохранительными органами. По данным МВД Таджикистана, к настоящему времени в Сирии к ИГ примкнули 519 таджикистанцев, 150 из них уже убиты, 35 человек вернулись на родину. Большинство уехавших «на джихад» составляет молодёжь. Несколько десятков из них выехали в Сирию со своими семьями. По утверждению главы МВД Рамазона Рахимзода, большинство завербованных были привлечены к экстремистским группировкам во время трудовой миграции в Россию. Самым «громким» таджикским наемником стал командир ОМОН МВД республики Гулмурод Халимов, в конце мая этого года публично объявивший о своем присоединении к ИГ. В июле 2014 года президентом Таджикистана были подписаны поправки в Уголовный Кодекс, согласно которым разочарованные боевики, не совершившие никаких преступлений внутри страны, могут свободно вернуться домой и возобновить мирную жизнь. В то же время парламент Таджикистана 24 июня 2015 года внес изменения в закон «О гражданстве», в соответствии с которыми таджикистанцы, воюющие в составе террористических организаций за рубежом, будут автоматически лишены гражданства Таджикистана. Узбекистан: Ташкентская интеллигенция отметила 129-летие со дня рождения художника Александра Волкова 2015-08-31 16:04 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Представители ташкентской интеллигенции 31 августа пришли на старейшее православное кладбище №1 («Боткинское»), где посетили могилы одного из основоположников современного искусства Средней Азии, художника и поэта Александра Волкова, а также его ближайших родственников.

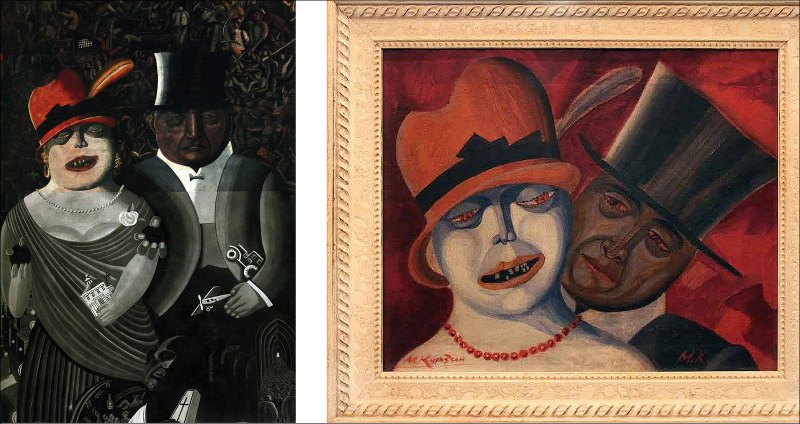

Жители Ташкента разных профессий возложили цветы к бюсту автора знаменитой «Гранатовой чайханы», установленному на его могиле, и зажгли свечи, привезенные из Иерусалима. Известный журналист, кандидат филологических наук Тамара Санаева прочитала несколько стихотворений Волкова, посвященных родному краю и близким ему людям: «Мне бы теперь отдохнуть от нелепой злости, Мне б совсем, с головой закопаться в песок. Полной горстью тоски по утрам умываться. Днем каленым черней меж дувалами тень. Каблуком раздавить солнца цепкие пальцы И накинуть петлю б на пылающий день…» Народный художник Узбекистана Александр Николаевич Волков родился 31 августа 1886 года в городе Скобелеве, переименованном после Октябрьской революции 1917 года в Фергану. Учился в Петербурге (в мастерских В.Е.Маковского, Н.К.Рериха и И.Я.Билибина, 1910-1912 годы) и в Киевском художественном училище (1912-16 годы, у Ф.Г.Кричевского), по окончании которого переехал в Ташкент. Для ранних работ Волкова, созданных под воздействием кубизма, характерны стилизация и геометризация форм, насыщенный, богатый оттенками цвет («Гранатовая чайхана», 1924, Третьяковская галерея); произведения конца 1920‒30-х годов отличаются декоративной красочностью, крупными планами лиц, национальной характерностью образов («Девушки с хлопком», 1932, Третьяковская галерея; «Колхозник», 1933, Музей искусства народов Востока, Москва). В дальнейшем, все более преодолевая стилизацию, Волков обращается к поискам раскрытия человеческого характера (многочисленные автопортреты и другие произведения). В 1929-1946 годах преподавал в Ташкентском художественном училище. Умер в Ташкенте в 1957 году. Подробнее об Александре Волкове можно прочитать в интервью с его сыном - «Александр Волков - один из тех людей, кто создавал искусство эпохи подлинного соцреализма» и «В чайхане над родниками…» Художник Александр Волков - о чайханах советского Узбекистана и о своем отце». Сид Янышев Власти Узбекистана отпустили задержанных на границе таджикских пастухов 2015-08-31 18:16 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Напомним, что чабаны были задержаны узбекскими пограничниками утром 23 августа на границе Пенджикентского района Таджикистана с Бахмальским районом Джизакской области Узбекистана и уведены на территорию Узбекистана со своим скотом в количестве более 2700 голов. По версии местных жителей, пастухи, спавшие в стоге сена, проснувшись, бросились за ушедшим на узбекскую территорию скотом к границе, где и были остановлены пограничниками сопредельного государства. Следует отметить, что данный инцидент разрешился для таджикских граждан довольно быстро и благополучно в отличие от многих предыдущих происшествий на таджикско-узбекской границе. Так, буквально неделю назад власти Узбекистана оштрафовали на 2,3 млн узбекских сумов (около $900 по официальному курсу) и депортировали на родину двух жителей Канибадамского района Согдийской области Таджикистана, которые были задержаны в июне этого года за незаконное пересечение госграницы во время выпаса скота. Пастухи Тулкинбой Усмонов и Хушёр Кобилов пасли коров вдоль линии границы, когда узбекские пограничники открыли по ним стрельбу, а затем, дважды ранив Тулкинбоя в ногу, увели задержанных на свою территорию. Инцидент произошел в заболоченной, поросшей камышом местности, примерно в 100 метрах от колючей проволоки между двумя государствами, на одном из немногих участков таджикско-узбекской границы, не заминированных узбекской стороной по причине заболоченности. А в июне 2013 года пограничники Узбекистана задержали и увели с собой пятерых пастухов из Пенджикентского района, а с ними – более чем 2200 голов скота. Чабанов отпустили только через месяц, однако стадо им так и не вернули. С 1999 года между Таджикистаном и Узбекистаном действует визовый режим, на многих участках линии границы между соседними странами протянута колючая проволока. Проблема в том, что до настоящего времени не завершена делимитация и демаркация границы между двумя странами, и на некоторых ее отрезках нет никаких опознавательных знаков. За этот период десятки граждан Таджикистана были задержаны узбекскими властями по обвинению в нарушении госграницы, многие из них получили тюремные сроки. По данным радио «Озоди», узбекские власти до сих пор так и не вернули 6700 голов скота, которые принадлежат жителям приграничных районов Таджикистана. Переговоры по спорным участкам таджикско-узбекской границы, протяженность которой составляет почти 1332 километра, приостановлены с 2009 года. Попытка их возобновить была предпринята на прошедшей 24 апреля 2015 года в городе Худжанде, что на севере Таджикистана, первой за годы независимости встрече начальников генеральных штабов Пограничных войск Узбекистана и Таджикистана. К вопросу о «фальшивках» в Нукусском музее. Заключение специалистов 2015-08-31 18:32 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Авторы: Светлана Горшенина (Швейцарский национальный фонд научных исследований, Университет Лозанны, Швейцария); Борис Чухович (кафедра эстетики и поэтики, Квебекский университет в Монреале, Канада) С тревогой наблюдая за событиями вокруг увольнения Мариники Бабаназаровой с поста директора музея им.Савицкого в Нукусе, мы хотели бы на первых порах высказаться по поводу постоянно муссируемой темы наличия и изготовления фальшивок в стенах музея. Хотя в официальных документах Министерства культуры и спорта Узбекистана эта проблема не упоминается открытым текстом, именно она стала детонатором в запуске процесса увольнения директора музея, и поэтому нам кажется важным озвучить свою точку зрения именно по этому поводу. Драматический конфликт начался с того, что Министерство культуры и спорта автономной республики Каракалпакстан направило в музей в июне 2015 года инвентаризационную комиссию под председательством реставратора Серика Байбосинова для проверки сохранности коллекции, что по сути является нормальной музейной практикой и рутинно проходит – или должно проходить – один раз в год или два. Однако, согласно свидетельствам нескольких активистов групп поддержки в Ташкенте, близким к сотрудникам музея и не понаслышке знакомым с работой комиссии, её деятельность изначально носила жесткий характер. Казалось, что целью комиссии была не инвентаризация, а целенаправленный поиск «криминала»: в процессе фотографирования и «проверки» работ велись разговоры о том, что комиссия ищет подделки, составляемые ей документы не предоставлялись на ознакомление музейным сотрудникам, члены комиссии систематически вмешивались в вопросы работы музея, которые обычно не входят в компетенцию проверяющих... Несколько музейщиков покинули комиссию, обосновывая это тем, что там ведется грязная игра, и отказались подписывать предоставленные им позднее отдельные бумаги. В ходе работы комиссии были уволены несколько старых проверенных сотрудников вневедомственной охраны музея, что усилило беспокойство его коллектива. Ташкентский журналист Даша Солод, получившая возможность пообщаться с сотрудниками музея, активистами групп поддержки и искусствоведами Ташкента, свидетельствует, что в комиссию также входили антиквар и владелец арт-кафе Исмат Юсупов и еще один реставратор – Дильшод Азизов, который впоследствии стал категорически отрицать свою причастность к «нукусскому делу». Сотрудники Музея смогут подтвердить или опровергнуть его членство в комиссии, когда у них появится возможность более открыто комментировать события. Отметим, что Дильшод Азизов известен тем, что организовал маскарадное шоу вокруг сомнительной, а в некоторых аспектах абсурдной атрибуции одной из картин Государственного музея искусств Узбекистана как произведения Веронезе. Байбосинов экспертному сообществу практически неизвестен – во всяком случае, никто из опрошенных нами не смог назвать его публикации или экспертные практики, свидетельствующие о компетентности проводить атрибуцию. Что до Исмата Юсупова, его занятия антикварной деятельностью могут определенно указывать на потенциальную заинтересованность в экспонатах музейного происхождения, но вместе с тем вовсе не гарантируют специальных знаний, необходимых для атрибуции работ. Среди других членов комиссии не фигурировало ни одного сколько-нибудь известного в Узбекистане или за рубежом музейного работника или искусствоведа, знакомого как с Нукусской коллекцией, так и с творчеством художников, работы которых представлены в Музее. При этом очевидцы упоминают о каких-то подозрительных «людях в погонах», сопровождавших членов комиссии. По информации, исходящей от сотрудников музея, именно Дильшод Азизов на основании осмотра с помощью ультрафиолетовой лампы и «подсчета красочных слоев» (sic!) дал заключение о том, что музейная картина «Женщины, собирающие тюльпаны» Николая Карахана является подделкой. Вскоре после этого, 9 и 10 августа, на сайте Zamondoshrus.blogspot.com были опубликованы подметные письма, авторы которых упомянули данную картину, утверждая, что замена подлинных работ копиями была поставлена в Музее на поток. Из двухсот работ, «проверенных ультрафиолетовым методом», ташкентские эксперты, согласно анонимам, «точно выявили, что хранящиеся в музее "Женщины, собирающие тюльпаны" Карахана, "На отдыхе" Гана, "В ауле" Кашиной, "Виноградник" Трусова, "Портрет женщины в шляпе" Сафронова – подделки». Авторы клеветнических писем представились как научные сотрудники музея, однако лексика их текстов однозначно указывала на их крайнюю отдаленность от мира искусства и художественной экспертизы, в которой всегда есть место сомнению. В какой-то момент эти письма с сайта исчезли, но мы сохранили их как документ, изобличающий неумелых инсинуаторов. В объяснительном коммюнике Министерства культуры и спорта Республики Узбекистан по поводу увольнения Мариники Бабаназаровой о проблеме подделок и вовсе не говорится: Министерство предпочло сгладить острые углы, формально прикрывшись тем фактом, что 21 августа 2015 г. директор сама подписала заявление об увольнении по собственному желанию. Между тем 27 августа сайт Zamondosh.blogspot.com опубликовал новый материал, открыто инкриминирующий музею и лично Маринике Бабаназаровой изготовление фальшивых полотен. Автор материала отрекомендовался как искусствовед из Твери Виталий Кононенко. Согласно его возмущенному письму, музейный «Портрет женщины в шляпе» Сафронова является фальшивкой, равно как и еще 5 неназванных работ, поддельный характер которых он якобы обнаружил во время экскурсии в музей, то есть, «на глаз». Поиск в сети не позволил нам обнаружить ни единого следа существования тверского «специалиста», что с высокой степенью вероятности указывает на подметный характер письма, а также на то, что эта тема в ближайшее время несомненно получит дополнительное развитие на том же уровне клеветнических анонимных домыслов с голословными утверждениями и агрессивных комментариев к ним, вне предоставления каких-либо конкретных доказательств. Учитывая сказанное, считаем необходимым, с опорой на доступные нам источники, дать свое мнение по поводу «фальшивок» Нукусского музея. Наше образование и профессиональный опыт позволяют нам публично высказать на этот счет нашу точку зрения. За нашими плечами диссертации, защищенные в Узбекистане и за рубежом, равно как и десятки публикаций (см. подробнее о деятельности авторов этой статьи: Svetlana Gorshenina и Boris Chukhovich), посвященных искусству Центральной Азии ХХ века, одним из важнейших хранилищ которого является музей Савицкого. Вместе с тем, наше мнение не заменяет анализа компетентной экспертной комиссии, которая возможно будет в скором будущем создана для проверки состояния коллекции Нукусского музея и в которую, как мы надеемся, войдут крупные специалисты. На сегодняшний момент нам не известно ни одного достоверного факта, который позволил бы утверждать, что в Нукусском музее изготавливались фальшивки. На этот счет уже высказывались уважаемые нами эксперты, в частности Людмила Кодзаева (см. ссылку на ее отзыв в статье Даши Солод), искусствовед и заместитель директора Центрального выставочного зала Академии Художеств в Ташкенте, поставившая под сомнение выводы инвентаризационной комиссии. Людмила Кодзаева сделала упор на трудность и комплексный характер работы атрибутора, который мог бы подтвердить подлинность той или иной работы. С ней трудно не согласиться – для такой работы действительно требуются системные знания не только в области истории искусства, но и в области прикладных методов анализа, с помощью которых можно было бы определить подлинность материалов, использовавшихся при создании произведения, схожесть манеры его исполнения с произведениями того же периода и т.д. Хотелось бы, однако, заметить, что если определение подлинности действительно требует напряженной и кропотливой работы, которая может продлиться недели, месяцы и даже годы, в зависимости от специфики конкретного случая и потребовать больших финансовых вложений, то для изобличения фальшивки порой достаточно одного взгляда специалиста (напомним уже сказанное Людмилой Кодзаевой: универсальных экспертов не существует, но в мире искусства по интересующей нас проблематике можно найти несколько узкоспециализированных профессионалов, с хорошо «наметанным глазом»). Все, что нам известно о членах инвентаризационной комиссии, свидетельствует об отсутствии в ее рядах таких экспертов. В более широком контексте в связи с нукусской коллекцией вопрос о фальшивках, на нашей памяти, вставал уже дважды. Первую работу, в которой с высокой степенью уверенности можно заподозрить подделку, уже давно предлагают к продаже на сайте московского антикварного салона на Ленинском проспекте, 69: там висит якобы «Курзин», варьирующий мотив одной из культовых графических работ Нукусского музея под названием «Капитал». Было бы абсурдным предполагать, что его изготовили в запасниках музея – подобную реплику на произведение Курзина легко исполнить по банальной репродукции в низкокачественном каталоге.

О втором случае мы узнали в августе 2014 года, когда на волне скандала с обнаружением «невыездных артефактов» на женевской вилле Гульнары Каримовой, сайт Uznews.net (закрыт весной 2015 года. - прим. ред.) сообщил читателям о том, что в Узбекистане некоторые из шестидесяти пропавших картин Уфимцева всплыли на московских аукционах. Материал сопровождался фотографией известной работы Уфимцева из коллекции Нукусского музея, которую – в теории – просто невозможно украсть и выставить на продажу на аукционе именно потому, что она слишком известна и неоднократно воспроизводилась в печати с 1973 года. Состоялся ли такой аукцион в действительности и предлагалась ли там копия этой картины, нам выяснить не удалось (сотрудники музея лучше чем кто либо смогут подтвердить наличие этой работы в их коллекции). По нашему мнению, наиболее адекватным объяснением ситуации является то, что Uznews.net просто решил проиллюстрировать свой материал «чем-то из Уфимцева», и нукусская работа подвернулась первой в поиске Google.

Других «следов» нукусской коллекции на международных аукционах в последние годы не наблюдалось, при том, что фальшивки художников русского авангарда и, в частности, подделки среднеазиатского искусства 20-х-30-х годов там всплывают с учащающейся регулярностью. Работ из Нукуса не оказалось также и на женевской вилле Гульнары Каримовой, хотя картины ташкентского Государственного музея искусств Узбекистана там были. Разумеется, сказанное относится лишь к той части нукусской коллекции, которую мы могли видеть лично или опубликованную в каталогах, а это небольшая доля в сравнении с работами, остающимися в запасниках. Почему они не были выложены в сети в виде открытого информационного каталога и что сделать для того, чтобы они наконец стали общедоступными – отдельный вопрос, по которому нам кажется более уместным высказаться после того, как административный вопрос в Нукусском музее будет решен достойным образом. Пока же мы хотели бы подтвердить, что обвинения инвентаризационной комиссии и поддержавших ее анонимов в том, что Мариника Бабаназарова поставила на поток изготовление фальшивок внутри музея, являются плохо сфабрикованными инсинуациями. Очевидно, что они стали частью кампании по увольнению директор музея, но столь же очевидно и то, что будь у ее организаторов хотя бы один документально подтвержденный факт изготовления фальшивок, он был бы уже давно представлен публике. Для этого достаточно двух фотографий: подделки и подлинника. Отсутствие таковых ясно указывает на беспочвенность любых спекуляций на данную тему. Светлана Горшенина. Швейцарский национальный фонд научных исследований, Университет Лозанны, Швейцария Борис Чухович. Кафедра эстетики и поэтики, Квебекский университет в Монреале, Канада |

| В избранное | ||