| ← Август 2015 → | ||||||

|

2

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

||||||

|

16

|

||||||

|

23

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Узбекистан: В Самарканде прошли облавы на ночные клубы, задержано 400 человек

|

Узбекистан: В Самарканде прошли облавы на ночные клубы, задержано 400 человек 2015-08-05 11:38 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Среди задержанных - представители так называемой «золотой молодежи», работники госучреждений и правоохранительных органов, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения и в компании девушек легкого поведения, 9 незаконно работающих в клубах людей, свыше 30 «ночных бабочек», 20 танцовщиц. Во время облав в ночных клубах «Алтерего», «Патая», «Джовани», «Шахристан» и «Ниагара» были выявлены грубые нарушения налогового и трудового законодательства, санитарных норм, требований правил противопожарной безопасности. В качестве вещественных доказательств изъяты неинкассированная выручка на сумму более двух миллионов сумов ($1 равен 2580 по официальному курсу и 4600 – по неофициальному), контрафактные алкогольные, табачные изделия и курительные смеси на сумму более 30 миллионов сумов, компьютерная и другая оргтехника на сумму более 8 миллионов сумов, упоминаются также наличные деньги. По словам Тошпулата Рахматуллаева, общественность города одобряет проведение таких рейдов и надеется, что они станут регулярными. «Только так можно искоренить такие негативные последствия их деятельности [ночных клубов], как злоупотребление спиртными напитками, наркотиками, а также частные драки и иные инциденты, мешавшие спокойствию граждан. Хотелось бы особо отметить, что контингент сотрудников правопорядка, посещающих ночные увеселительные заведения, является основой зла. И это может считаться одним из факторов, способствующих увеличению преступности», - пишет журналист. Напомним, Самарканд – второй по величине и значимости город Узбекистана, один из древнейших городов мира, притягивающий к себе множество иностранных туристов. По последним данным, ему 2758 лет. В городе находится около 90 гостиниц, работают более 60 туристических фирм. В 2014 году Самарканд посетили более ста тысяч иностранных и свыше пятидесяти тысяч местных туристов. ООН призывает президента Таджикистана наложить вето на законопроект, ограничивающий свободу НПО 2015-08-05 12:25 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Поправки, которые, как передает «Азия-плюс», были приняты 10 июня нижней палатой и 21 июля утверждены верхней палатой парламента Таджикистана, предусматривают ужесточение контроля за финансовыми поступлениями из-за рубежа на счета общественных объединений страны. Новые законодательные требования обязывают общественные объединения уведомлять министерство юстиции страны о получении финансирования из-за рубежа и регистрировать сумму полученных средств в специальном реестре. Таджикские власти утверждают, что это сделано с целью обеспечения прозрачности расходования средств, безопасности государства, пресечения финансирования преступности, терроризма и отмывания денег. Опасения УВКПЧ ООН связаны с тем, что новые правила могут создать сложности в работе НПО, поскольку в условиях уже существующей нехватки государственного финансирования общественные организации будут вынуждены отказаться и от зарубежной помощи. Остается непонятным механизм оповещения о полученных и расходуемых средствах, частота и порядок проверок общественных объединений. По мнению экспертов Управления ООН по правам человека, принятые поправки слишком сильно ограничивают права и свободы НПО, что идет вразрез с обязательствами Таджикистана, принятыми в рамках Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, который республика ратифицировала в 1999 году. В июне 2015 года Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций уже предупреждал, что предложенные поправки «противоречат обязательствам государства создавать и поддерживать благоприятную среду для свободы действий ассоциаций и могут подорвать правозащитную деятельность в Таджикистане». Ранее, в ноябре 2014 года, около ста общественных организаций Таджикистана, стран СНГ и Европы обратились к таджикскому правительству с призывом отказаться от принятия поправок к закону об НПО. Они выразили обеспокоенность тем, что «предлагаемое требование регистрации финансирования НПО в Таджикистане станет дополнительной бюрократической нагрузкой для НПО, которые и без этого представляют подробные отчеты о своей деятельности, источниках и объемах финансирования в министерство юстиции и налоговые органы». «Законопроект не разъясняет процедуру регистрации средств в единый реестр, и какие санкции будут применяться в случае нарушения данных требований. Тем не менее, существуют опасения, что на практике это создаст систему предварительной авторизации использования денежных средств, что предполагает прямое государственное вмешательство в деятельность НПО и может привести к необоснованным задержкам и отказам в регистрации грантов. В результате это может поставить под угрозу не только реализацию проектов НПО, направленных, например, на противодействие пыткам, борьбу с коррупцией, защиту природы или оказание помощи членам уязвимых групп в обществе, но и само существование НПО, которые зависят от беспрепятственного доступа к финансовой помощи», - отмечалось в обращении общественных организаций. Правозащитники опасаются, что «учетная регистрация гранта» на практике может принять разрешительный характер. По их мнению, вводимые поправки продиктованы политическими мотивами и являются «частью более широкой тенденции, распространенной во многих странах бывшего Советского Союза, по усилению контроля, в частности, над иностранными источниками финансирования НПО». По данным Минюста Таджикистана, в настоящее время в республике зарегистрировано более 2,6 тысячи общественных организаций. Сумма, привлеченная ими в виде грантов, в 2014 году составила около 4,5 млрд сомони (порядка $725 млн). Узбекистан: Управление ветеринарии опровергает сообщения о заболевших сибирской язвой сельчанах 2015-08-05 12:34 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  «Ни в Самаркандской области, ни в других регионах страны больных с признаками сибирской язвы не было», - подчеркнул Наркобулов. Он заявил, что, благодаря своевременно проводимым профилактическим мерам, у скота, который содержится в фермерских, дехканских и подсобных частных хозяйствах, сформирован иммунный фон против сибирской язвы, очаги возможного распространения болезни находятся под постоянным наблюдением, а ветслужбы Узбекистана имеют достаточное количество вакцины для прививок против этого заболевания. Принимаются жесткие меры по соблюдению правил забоя скота, среди населения регулярно проводится разъяснительная работа. Поскольку в летний период из-за жары опасность распространения инфекционных заболеваний среди скота усиливается, отметил Наркобулов, региональные отделения ветеринарного управления, имеющие в своем распоряжении современные средства для выявления острых инфекций, усилили профилактическую работу. «В результате проводимых мероприятий установлен прочный заслон на пути проникновения в нашу страну опасных инфекций. Во всех регионах страны сохраняется стабильная эпизоотическая и эпидемиологическая обстановка», - заявил Наркобулов. Напомним, ранее «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода) со ссылкой на неназванного сотрудника санитарно-эпидемиологической станции Пастдаргомского района Самаркандской области сообщил, что в местную больницу были госпитализированы 19 жителей села Исламобод, которые заразились сибирской язвой после употребления в пищу мяса больного скота, приобретенного у местных мясников. «Состояние больных оценивается как средней тяжести. Мы взяли ситуацию под эпидемиологический контроль. Областным управлением МЧС, областной санитарно-эпидемиологической станцией и другими ответственными органами создан специальный штаб», - сообщил источник. Представители районного отдела здравоохранения подтвердили «Озодлику» факт госпитализации сельчан с подозрением на сибирскую язву. Врач районной больницы рассказала, что «у всех у них на теле имеются полутора-двухсантиметровые пятна, схожие с пятнами при сибирской язве. Состояние больных удовлетворительное, но диагноз «сибирская язва» пока полностью не подтвержден». Казахстан: В поселке возле Шымкента бытовой конфликт едва не перерос в межнациональный 2015-08-05 13:00 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Однако уже 4 августа видео стало недоступно для пользователей. Рядовое, казалось бы, сообщение на криминальную тему вызвало неожиданный всплеск жестких антиузбекских комментариев. Особенно резкими были комментарии на казахском языке, которые явно подпадают по статью о разжигании межнациональной розни. Из осведомленных источников «Фергане» стало известно, что же произошло. В поселке Сайрам, входящем в городскую черту Шымкента и населенном на 90% этническими узбеками, прокатилась волна домашних краж. В последние дни июля одному из жителей поселка, находившемуся в тот момент в гостях на свадьбе, позвонили соседи и сообщили, что видели на участке возле его дома посторонних. Мужчина вместе с другими гостями немедленно отправился домой. Двое из троих посторонних сумели убежать. А третий был пойман, жестоко избит и связан (в настоящий момент он находится в больнице), над ним и был устроен этот самосуд, который несколько человек сняли на сотовые телефоны. Когда на место приехала полиция, предполагаемого вора отдали им не сразу, хотя он сам об этом очень просил. Избитый оказался этническим казахом. Полицейские убедительно просили собравшихся не распространять это видео в сети, однако их не послушали. Сейчас в поселке спокойно, работают представители Комитета национальной безопасности. Возбуждены уголовные дела против пострадавшего, по статье «Кража», и против двоих или троих избивавших его по статье «Самоуправство». Напомним, что в конце августа прошлого года в том же Сайрамском районе бытовая драка между жителями казахского села Мадани и узбекского Карамурта переросла в межэтнический погром: казахи разгромили узбекское село, побили витрины, стекла машин и избили людей. Поводом стало ссора жителей Мадани и Карамурта в узбекском магазине. Глава администрации Сайрамского района Валихан Кайназаров тогда рассказал, что 25 августа жители Карамурта отнеслись к гостям из соседнего села неподобающим образом и во время завязавшейся драки больше пострадали люди из Мадани. Вернувшись домой, те два дня готовились к мести, собрали несколько человек с пистолетами, еще 50-60 мужчин вооружили обрезками арматуры и монтировками и на машинах отправились в узбекское село. Здесь они оставили свои машины в безопасном месте - на перекрестке улиц Мухиддинова и Жанис-ата, - и напали на центр Карамурта. Итогом их разрушительных действий стали госпитализация нескольких человек с тяжелыми травмами, повреждение восьми зданий (магазины, кафе, фотосалон и так далее), двух грузовых «Газелей» и более 15 легковых автомобилей. Конфликт тогда удалось уладить с помощью полиции и местных аксакалов. Президент Туркменистана впервые посетил Кыргызстан с государственным визитом. Подписано 15 документов 2015-08-05 14:42 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл 5 августа в Кыргызстан с государственным визитом. Как отмечает «Азаттык» (киргизская служба Радио Свобода), это первый официальный визит главы Туркмении в эту соседнюю республику, ранее, в 2007 году, Бердымухамедов посетил Бишкек в качестве почетного гостя саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По информации официального информагентства «Туркменистан-Золотой век», сначала президенты двух стран попозировали фотографам на фоне государственных флагов, затем в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке провели двусторонние переговоры в формате «один на один». Они обсудили двусторонние договоренности и возможности для дальнейшего развития взаимовыгодных контактов в различных отраслях. Отметили наличие солидного потенциала для продуктивного партнерства в топливно-энергетической, транспортной, торгово-экономической сфере, высказались за стимулирование взаимодействия в гуманитарной области и обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес. Переговоры продолжились в расширенном составе. Бердымухамедов сообщил, что объем двустороннего товарооборота за последние годы демонстрирует стабильный рост: в 2014 году этот показатель увеличился более чем в полтора раза по отношению к 2013 году, а за шесть месяцев 2015-го отмечается рост до 54 процентов. Однако в финансовом выражении эти цифры не отвечают большим потенциальным возможностям двух государств. Бердымухамедов заявил, что Туркменистан рассматривает Киргизию в качестве стратегического партнера в деле строительства трубопроводов в восточном направлении и придает огромное значение реализации проекта нового газопровода по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай. Он пообещал, что Ашхабад начнет поставку дешевой электроэнергии в Кыргызстан, как только Бишкек решит вопрос по транзиту с Ташкентом.

Отметив, что Туркменистан приступил к освоению технологий космической связи и имеет возможности задействовать платформы своего искусственного спутника для широкополосной коммуникации, в том числе интернета, туркменский президент пригласил Кыргызстан к взаимовыгодному сотрудничеству в области высоких технологий, обмену инновациями и «ноу-хау». «Недавно мы запустили свой спутник в космос. Хотим запустить и второй. Первый спутник мы могли бы вместе использовать в вопросах связи и коммуникации. Второй спутник будет заниматься зондированием земли, где мы опять же могли бы заниматься совместными геологоразведочными работами», - цитирует президента Туркменистана КирТАГ. Говоря о необходимости активизировать сотрудничество в туризме и рекреационной индустрии, Бердымухамедов сообщил о намерении туркменских бизнесменов построить пятизвездочный отель на киргизском озере Иссык-Куль. «Иссык-Кульская область и Балканский велаят (область) Туркменистана подписали соглашение о сотрудничестве. Я даю указание руководителю ассоциации наших предпринимателей. Пусть он поедет на Иссык-Куль, и, если вы нам позволите, то мы построим там здравницу на уровне пяти звезд, где могли бы ваши и наши и другие гости отдыхать», - сказал президент Туркменистана. И пригласил представителей Кыргызстана посетить туркменский национальный парк «Алазар», где они смогут выбрать любую здравницу, исходя из архитектуры и учитывая местный ландшафт. Кроме того, Бердымухамедов предложил провести в следующем году в туркменской Национальной туристической зоне «Аваза» совместный туркмено-киргизский форум по туризму, а кроме того организовать в Киргизии неделю туркменского кино, а в Туркменистане – неделю киргизского. В свою очередь президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил уверенность в том, что государственный визит Бердымухамедова станет этапной вехой в отношениях двух стран. «Я думаю, что совершенно другими станут наши отношения, они активизируются. Вы правильно отметили, что за прошедший период рост взаимного торгового оборота превысил 50 процентов. Меня радует, что по всем региональным международным вопросам у нас схожие мнения. Мы поддерживаем друг друга в рамках различных международных организаций», - цитирует киргизского президента его пресс-служба.

Атамбаев поблагодарил за приглашение на Международную конференцию по случаю 20-летия Нейтралитета Туркменистана и поприветствовал решение об открытии туркменского посольства в Кыргызстане. «Я также благодарен вашим братским словам о том, что Туркменистан готов к поставкам электроэнергии по очень низким ценам. Я думаю, мы решим все вопросы по ее транспортировке. Данное направление наших отношений очень перспективное. Мы сейчас обговорили и возможные варианты строительства железной дороги. Для нас важно и то, что мы участвуем в строительстве газопровода из Туркменистана в Китай. Я думаю, что у нас очень большая работа впереди», - сказал Атамбаев. В ходе переговоров Атамбаев и Бердымухамедов подтвердили готовность к укреплению сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, торговлей людьми, трансграничной организованной преступностью, незаконной торговлей оружием и оборотом наркотических средств - как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, перечисляет 24.kg. Президенты подчеркнули необходимость активизации контактов между парламентами двух стран – киргизским Жогорку Кенешем и туркменским Меджлисом. Стороны отметили значимую роль межправительственной киргизско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству как координирующего органа. Президенты подтвердили необходимость создания благоприятных условий для развития контактов между деловыми кругами двух стран, активизации взаимодействия по линии торгово-промышленных палат, расширении сотрудничества в агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической сферах, пищевой и легкой промышленности. Обсудили возможность поставок нефтепродуктов из Туркменистана в Киргизию и договорились об активизации сотрудничества в сфере науки, технологий и техники, развитии межрегиональных связей, углублении взаимодействия в здравоохранении, культуре, спорте и туризме.

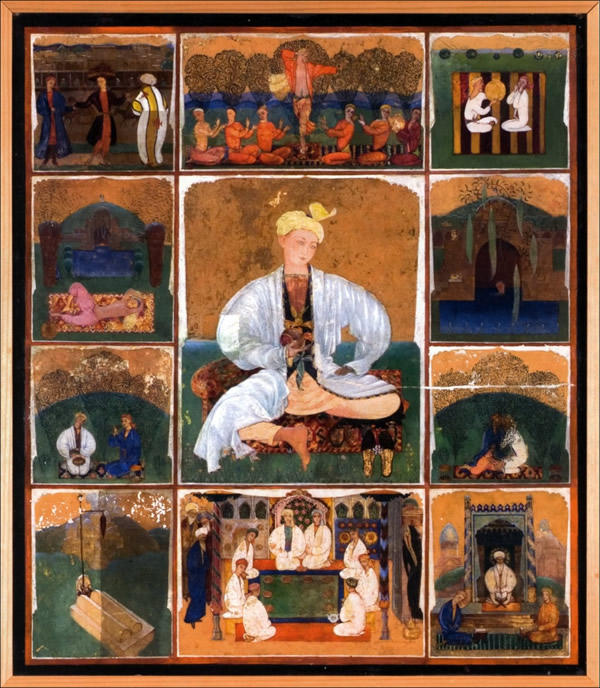

По итогам переговоров подписано 15 документов: - Протокол об обмене ратификационными грамотами Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве между КР и Туркменистаном, подписанного 11 ноября 2014 года в г. Ашхабад; - Соглашение между правительствами о сотрудничестве в области образования; - Соглашение между правительствами о научно-техническом сотрудничестве; - Соглашение между правительствами о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации; - Соглашение о сотрудничестве между Архивным агентством при Государственной регистрационной службе при правительстве Кыргызстана и Главным Архивным управлением при Кабинете министров Туркменистана; - Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Кыргызстана и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана; - Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук Кыргызстана и Академией наук Туркменистана; - Программа сотрудничества между МИДами двух стран на 2016-2017 годы; - Протокол об утверждении Плана мероприятий по реализации Соглашения между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызстана и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области культуры на 2016-2017 годы; - Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства и мелиорации Кыргызстана и Министерством сельского хозяйства Туркменистана; - Соглашение о сотрудничестве между Иссык-Кульской областью и Балканским велаятом; - Соглашение о сотрудничестве между Баткенской областью Кыргызстана и Ахалским велаятом Туркменистана; - Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленными палатами двух республик; - План сотрудничества в области физкультуры и спорта между Государственным агентством физической культуры и спорта при правительстве Кыргызстана и Государственным комитетом Туркменистана; - Совместное заявление президентов двух стран. Государственный визит президента Туркменистана в Кыргызстан завершится 6 августа. В его рамках 4 августа прошел бизнес-форум с участием руководителей министерств и ведомств и предпринимателей двух республик. Элеонора Шафранская: Радения с Туркестаном 2015-08-05 16:44 ferghana@ferghana.ru (Санджар Янышев) Николай Каразин. «Хивинский поход 1873 года. Переход Туркестанского отряда через мёртвые пески к колодцам Адам-Крылган» (фрагмент). 1888 Как сплетня или слух становятся «фольклором»? Кто такой «информант», и откуда пришел «малай»? Как победить «постколониальный синдром»? Обо всём этом — разговор с доктором филологических наук, профессором кафедры русской литературы Московского городского педагогического университета Элеонорой Шафранской. Долгое время жившая в Ташкенте, одну из главных своих книг она посвятила такому яркому явлению русской культуры, как «ташкентский текст». Следующий — еще более обширный (неизданный пока) труд охватывает уже «туркестанский текст», центральная фигура которого — воин-колонизатор, а впоследствии — «певец» восточных колоний, весьма популярный при жизни и забытый в советское время писатель и художник Николай Николаевич Каразин (1842—1908). — Элеонора Федоровна, каково происхождение вашей фамилии? Я как-то в юности не задумывался, только общаясь с вами в Москве, вдруг заметил корень «шафран» — знаменитая «пловная» (и не только) приправа, специя. — Интересно, а в Ташкенте вы фамилию не связывали с шафраном? А для меня «пловная» — новость; и правда, пловная. Я вот давеча из Бухары шафран привезла, разговорилась с продавцом, назвавшись, мол, шафран для Шафранской, он был удивлен. Происхождение, увы, мне неизвестно. Это папина фамилия, а он родом из сибирской глубинки. — Ваш «ник» в фейсбуке — Рано Гранатова. Кажется, появление профиля совпало с началом работы над книгой о художнике Усто Мумине (Александре Николаеве), авторе «Радения с гранатом». Имя «Рано», очевидно, также анаграмма узбекского слова «анор» — «гранат». Всё верно? Этот художник для вас настолько важен? — Да, так и есть: Рано, анор, гранат, Усто Мумин. Сам ник «Рано Гранатова» родился сиюминутно, когда со мной проводили ликбез по оформлению страницы в фейсбуке. И в то же время, видимо, не случайно — подсознательно. До Усто Мумина я такой плод — гранат — как бы и не замечала, а тут он высветился: стал появляться на каждом шагу. Друзья и коллеги решили, что гранат — мой фетиш: теперь у меня дома в каких только вариантах он не присутствует; внучка лепит, рисует для меня только гранаты — всё висит в рамочках. В прошлом году побывала в Ереване — там гранаты на каждом шагу: помимо того, что это современный символ Армении, гранатовый плод вплетен и в орнаменты древних построек; опять же Сергей Параджанов с «Цветом граната»… Таким образом, картина гранатового рая расширилась; это не только Усто Мумин, не только Узбекистан. Ну, а в работах Усто Мумина гранат — полузагадочный и неоднозначный символ счастья, грез, наслаждений. «И в них плоды, и пальмы, и гранаты…» — так описан райский сад в Коране. Усто Мумин настолько часто рисовал гранат, что этот плод стал метой художника. Само собой, у граната в мировой культуре есть своя мифология, которую интересно интерпретировать в привязке к картинам Усто Мумина, и не только: например, Александр Волков также был очарован гранатом («Гранатовая чайхана», его феерическое стихотворение «Танец»: «Так пылают щеки — точно два граната…»).

Важен ли для меня Усто Мумин? Теперь конечно. Поначалу было любопытство, желание разгадать загадку художника. Не имея опыта общения с «органами», пошла — напропалую — на Кузнецкий мост, в приемную ФСБ. И мне повезло: через месяц получила дело Александра Николаева. Хотелось поделиться. Так возник замысел книжки. — Правильно ли я понимаю под «загадкой Усто Мумина» его обращение в новую личность, перемену участи: имени, вероисповедания, творческой манеры?.. — И это, и другое. Моя книжка начинается с того, что его биография окутана недосказанностью, а также рядом мифов; миф же, по сути, не всегда содержит истину, может быть основан на слухах/сплетнях. Например, первая расхожая ассоциация с именем Усто Мумина — гомосексуалист. Я не ставила себе задачу этот миф развеять. Разобраться — да. Молва сотворила из данной темы биографический узор: якобы за это художник был осужден и сослан. На деле оказалось все иначе. Был или не был Усто Мумин гомосексуален — я не знаю. Его глаз был «заточен» на красивые юные тела, мужские. В то время как художникам вменялось изображать достижения советской власти, Усто Мумин рисовал бачей — пластичных юношей-танцоров. Бачи к тому времени уже были вне закона. В доме-музее Марины Цветаевой, в дневниках Ольги Бессарабовой, я нашла фразу Николаева (дотуркестанского периода, он еще не стал Усто Мумином): «Я разлюбил женственно красивых мужчин. Мне нравятся сильные и загорелые». В этих словах весь будущий Усто Мумин. Одни рисуют пейзажи, другие натюрморты. Усто Мумин рисовал красивых юных мужчин. Как оказалось, этого было достаточно, чтобы оскандалить имя художника и подарить ему специфическое «место» в нетерпимой гомофобной среде (среда, увы, с той поры не изменилась). - В Ташкентском университете вы преподавали фольклор. То есть там вы занимались генеалогией русской литературы, грубо говоря, ваши профессиональные интересы были связаны с «метрополией»; здесь — главной темой стала «окраина»: постколониальная литература (на примере писателей — выходцев из Узбекистана: Тимура Пулатова, Дины Рубиной, Сухбата Афлатуни…). Лично мне такой поворот понятен. Можете как-то его прокомментировать? — Не всегда делаешь выбор сам, особенно смолоду. Читать лекции по фольклору мне «вменили» на кафедре. Сначала с неохотой, но постепенно срослась, вжилась, а там и полюбила. Конечно, с той поры в собственно фольклористике многое поменялось, и расти, развиваться вместе с ней было чрезвычайно интересно. Как позиционировался фольклор в советское время? «Народная мудрость», обращение к которой кого-либо из авторов расценивалось как художественное достоинство. В по-советски трафаретных биографиях писателей/поэтов расположенность к фольклору — слагаемое будущего таланта (среди прочего — и отношение к природе, к детям, «простому народу»). На самом деле это весьма завиральные ценности, так как и фольклор — не всегда мудрость, он может быть агрессивен и гадок; и «фольклорность» писателя — вовсе не «знак качества». В общем, занятия фольклором мне пошли на пользу, так как, собственно, каждый человек — носитель фольклора, хотя он может об этом и не подозревать. Ведь фольклор — это не только «былины-частушки-сказки», это растиражированные в данную эпоху тексты, образы, речевые обороты и т.д. А тот, кто пишет, невольно отражает свое время, эпоху, модные словечки (да и тот, кто не пишет, а только говорит — тоже)... Тимур Пулатов — «мой» автор еще ташкентской поры. Собственно, с него и началось занятие культурным пограничьем (и здесь без фольклора не обошлось — фольклор всюду!). Ну и по нарастающей: Дина Рубина, Сухбат Афлатуни, другие авторы. Сейчас меня увлек Аркан Карив — совершенно феерический прозаик. Так или иначе, все они как писатели — плод имперских процессов, культурного синтеза. Все они — современники, то есть люди, заставшие еще советскую пору, но ныне переосмысляющие ту пору в своем творчестве. Приходит мысль, что такой писательской парадигмы в истории нашей страны больше никогда не будет, в контексте истории — это единичный случай. Да, это особые писатели: они представители русской литературы, в то же время им ведома другая картина мира, нерусская — в сопряжении двух ментальностей, двух языков рождаются феноменальные произведения. Ну и, само собой, так как я росла и взрослела на том же поле — двуязычном и поликультурном, меня оно очень занимает. - Вам как ученому-фольклористу приходится иметь дело с «информантами», которые «врут», «фантазируют», транслируют слухи; их информация часто основана на том, что они «слышали по телевизору» или — что одно и то же — «видели своими глазами» (случай с Путиным, якобы жившим долгое время или даже родившимся в Бухаре). Так где же она проходит, граница между ложью и фольклором? — Это специфика бытования ряда фольклорных форм — «установка на достоверность», когда рассказчик подкрепляет правдивость информации: слышал от такого-то, читал там-то и проч. Прежде ссылались на авторитет известной в округе личности, теперь — на телевидение, СМИ, Интернет. Насчет «врут, фантазируют» — это дело проверяется. Вот случай с Путиным. В Бухаре от дамы-экскурсовода я услышала впервые, что президент РФ учился в средних классах в каганской школе. Ну, думаю, дама байки травит для развлечения туристов. После ее монолога тихонько подошла, спросила: что это тут делал главный фигурант — мол, шутите? Дама обиделась: выражение лица серьезное, возмущенно стала отстаивать школу и фигуранта. Всё. С этой минуты я вошла в «фольклорное поле»: где бы ни была — в гостях у бухарцев, в учреждениях Бухары и окрестностей — не прямо, опосредованно спрашивала, что они по этому поводу думают. Все думали и говорили одно и то же, варьировались только даты и прочие цифры (возраст фигуранта, школьный класс). Мне обещали узнать номер школы. По приезде в Москву позвонила: меня ждали, уточнили много деталей, но вот школа… она сгорела. Подобные фольклорные формы — с установкой на достоверность — и должны вызывать двоякое к себе отношение: веры или неверия. Если один и тот же сюжет транслируется разными, не связанными личными контактами людьми (кроме места проживания), и если опрос проведен среди репрезентативной группы — то это не фантазии, это фольклор (надеюсь, вы понимаете, что речь не идет об истине). А вообще вы правы: ложь или фольклор — это проблематичная ситуация в фольклористике. Но за приведенный выше пример — ручаюсь; я в этом году опять отправилась в Бухару, никак не собираясь продолжать интересоваться путинским сюжетом. Но он меня достал сам — уже в аэропорту прилёта. Пассажирка, из местных, разговорилась, спрашивает/констатирует: «Раньше ваш часто приезжал — понятное дело, у него бабушка была жива». Догадываетесь, что со мной произошло? — я чуть не вцепилась в нее: это был мой информант. В Бухаре, узнав, откуда я, задавали вопрос: ну как там наш земляк поживает? Я успевала изобразить недоумение, чтобы услышать в очередной раз уверения, что он их, каганский (или бухарский). - Способен ли опыт фольклориста, его работа с «наивным» сознанием, примирить с государственной ложью, порождающей новые мифы и мифологемы? — Вопрос увесистый. Не на одно исследование. Например, о рождении мифов. Каналов, провоцирующих их рождение, множество. Власть со всеми подручными средствами — один из них. Кстати, в нынешнее время, совсем нынешнее, это очень хорошо можно наблюдать — просто наглядное пособие на блюдечке. Мифологическая картина мира, как правило, состоит из оппозиций: враг — друг, день — ночь. Если «лицом к лицу лица не увидать» (хотя, как ни странно, сегодня очень даже «увидать»), то оглянемся на советскую эпоху. Существовал четкий узор бытия: мы, Советы, — и они, враги, цель которых — уничтожить, нашпионить, навредить нам; иностранец, чужеземец - чаще всего негативный персонаж, апогея этот образ достигал в особые периоды шпиономании (например, в 30-е годы прошлого века). Люди «ведутся» на пропаганду (наверное, во все времена, иначе бы она не существовала), которая, видимо, и рассчитана на «наивное» сознание. Е.М.Мелетинский писал, что существуют периоды мифологизации, затем демифологизации, а после вновь — ремифологизации, т.е. одни мифы заканчивают свое существование (вера в них утрачивается), но потом они, возможно, в измененном виде, возвращаются. Людям комфортно жить с мифом (или с мифами) — в них помечено, кто есть кто, как себя вести, где друг, где враг. А насчет «примириться с государственной ложью» или нет — это уже частный случай, индивидуальная позиция, которая не является объектом мифологизации. - Очевидно, сейчас мы живем в период «ремифологизации» в отношении «совка», мифов, связанных с СССР, на которые накладывается «постколониальный синдром». — Да, скажем, случай с каганским/бухарским Путиным — постколониальный синдром в чистом виде. Для понимания данного феномена нужен обратный отсчет: вспомнить, каким образом во второй половине XIX века пришли в Среднюю Азию завоеватели. Если кто-то не читал об этом книжек, можно пойти в Третьяковку в зал Василия Верещагина — очень наглядно. Вопрос весьма болезненный; где бы он ни затрагивался, люди начинают спорить на разрыв аорты. И, в общем, это даже не спор. Это пока железобетонная мифология, вот ее самые распространенные мотивы: мы (русские) принесли вам (азиатам) цивилизацию; мы спасли вас от английской экспансии и проч. Особо болезненно воспринимаются термины «колониальный», «постколониальный». Для многих ушей они звучат как ругательство. Спор здесь невозможен, если кто-то не готов принять просто их терминологическую сущность. А таковая ведь была до середины 1930-х годов. И лавки были колониальные, и писатели, и романы, не говоря о землях, странах. Но политическое руководство поменяло акценты — и эти слова попали в лексикон «врагов» советской власти. Могу рекомендовать читать/изучать работы Эдварда Саида «Ориентализм», Александра Эткинда «Внутренняя колонизация».

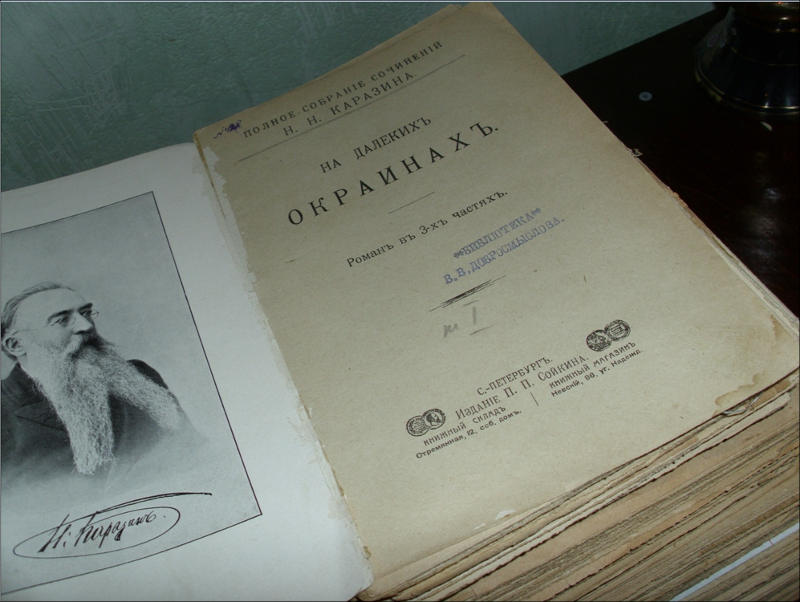

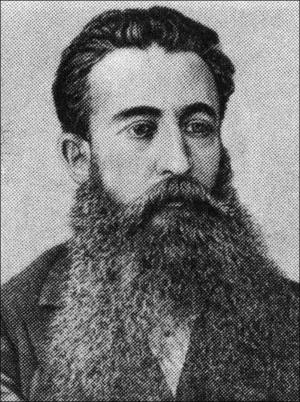

…Вот еще пример. Фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» — образец колониальной мифологии, сложившейся под немягким натиском советской пропаганды 20-х годов, когда предлагался канон будущего для вновь завоеванных земель и народов. Помните красные растяжки в декорациях фильма: «Первое общежитие свободных женщин Востока», «Долой предрассудки: женщина — она тоже человек», «Музей Красного Востока», реплики персонажей: «Час освобождения настаёт!», «Забудьте вы, к чертям, свое проклятое прошлое»? Фильм прекрасен, я не о его качествах говорю, а о материале, легшем в основу. А уж сам фильм, после выхода и по сию пору, стал источником фольклора — растиражированных фраз, строчек из песен, образов. - Как вы считаете, имперский миф — он, в принципе, неистребим? Что это за ген, наличие которого заставляет иную нацию начищать ружья и сбираться в поход: присоединять и порабощать, — и отсутствие которого делает другую нацию добровольной и пожизненной жертвой империи? — У меня ответа нет, как и у вас, видимо. Есть только предположения, и то из области метафизической, например — «такова планида». Сейчас перечитываю Шолом-Алейхема «Кровавую шутку» (правда, перечитываю; первый раз прочитала в начале 2000-х, когда этот перевод впервые появился; это я к недавнему посту Татьяны Толстой, где она метко подметила, мол, интеллигенция у нас «не читает, а перечитывает»). Так вот, герой романа, будучи русским, перевоплотился в еврея, живет в еврейской среде, наблюдает за традициями изнутри. При этом все время возмущается: почему? Почему они не сопротивляются наветам и гонениям? Почему допускают погромы? Шолом-Алейхем - не единственный, кто поднимал такие вопросы. Так почему? — «Планида такая». - Две ваши книги посвящены соответственно «ташкентскому тексту» и «туркестанскому тексту». Что такое «текст» применительно к тому или иному месту? — С 70-х годов ХХ века в литературоведение и культурологию вошло понятие «петербургский текст русской культуры» (автор — Владимир Топоров). Так появилась исследовательская проблема о «локальных текстах культуры»: в каждом отдельном случае текст привязан к какому-то топосу (месту). Не все места/города, думаю, способны породить свой текст. «Текст» с латинского — ткань, сплетение; расширим ближе к нам — это плетение словес. Посмотрите на просвет кусочек ткани («материи», как говорили раньше): она соткана вертикальными и горизонтальными линиями («основа» и «уток», соответственно), их переплетением. Городской текст, или ткань города, возникает тогда, когда он вплетен в культуру, доступную и понятную большинству. Представления о каком-то городе, его артефактах и персоналиях транслируются не в самом топосе, а за его пределами: в литературе, устных жанрах, фильмах. Понятно, что и здесь не обходится без фольклора. Причем, в основном, это клишированные образы, ассоциации, или штампы. А фольклор — это культура штампов. Ближе к «телу»: Ташкент вошел в русскую культуру с середины 1860-х годов. Те, кто писал о Ташкенте, упоминал о нем (вплоть до рубежа ХХ—XXI вв.), могли не побывать там никогда, но представление о месте, его образе имели; чего стоит крылатое выражение «Ташкент — город хлебный»; или использование топонима «ташкент» как имени нарицательного в значении «жара». Об этом книжка «Ташкентский текст в русской культуре». Туркестанский текст шире ташкентского, и в русскую культуру пришел поначалу именно он. Разросшаяся за счет центральноазиатских земель Российская империя впитывала, вбирала в себя информацию, культуру разных этносов, проживавших (условно) в туркестанском ареале. Так, туркестанский текст соткан из представлений о месте, деталях этого места, языка, фольклора, мифологии, людей — с их нравами, ментальностью, поведением, жестами, этнографическими характеристиками — всего того, что впоследствии будет растиражировано и станет сводом стереотипов об этом месте. - А с чем, на ваш взгляд, связана способность места порождать «текст»? — О, этот вопрос прямо в яблочко. Где-то я писала о том, что есть города/места, порождающие локальный текст, а есть такие, которые не оставили следа в культуре за пределами своего локуса. Почему? Кто ж знает! Может, здесь важно оказаться на пересечении разных нужд и проблем, культурных, политических, экономических и т.д. Причем порой достаточно не процесса, а отдельного события, привлекшего всеобщее внимание. Днями я разместила в фейсбуке вопрос об Алма-Ате: меня интересовало, какие ассоциации вызывает это место у людей, никогда там не бывавших. Спрашивала и устно — знакомых. Мне было важно подкрепить свою нехитрую мысль мнением «репрезентативной группы». Другими словами, интересовал вопрос: есть ли алма-атинский текст в русской культуре. Получается, что есть. Яблоки, яблоки, яблоки, горы, яблоки, Медео… Много интересных ответов про собственно яблоки: какие на запах, на цвет, на вкус, где и как выращивались, куда подевался знаменитый алма-атинский сорт. И совершенно замечательный ответ: «маленький Ташкент» — от Михаила Книжника. (Были еще любопытные ответы — но единичные, не входящие в разряд стереотипов, а меня интересовали именно стереотипы, или штампы.) - Кто-то, помнится, назвал Юрия Домбровского (я тоже хотел, но не успел, пришлось просто «лайкнуть»). Вот он, на ваш взгляд, не тянет на роль если не законодателя, то одного из «делателей», «ткачей» алма-атинского текста? — Да, безусловно, и ткач, и певец Алма-Аты: «…весь город один сплошной сад, — сад яблоневый, сад урючный, сад вишневый, сад миндальный…». Домбровский, с одной стороны, тиражирует расхожие ассоциации об Алма-Ате (яблоки, горы, воздух, тополя); при этом размыкает существующие клише, дополняет, углубляет (в «Хранителе древностей» он, как фольклорист, предлагает читателю расхожие сюжеты — «фабулаты» — об удаве, пожирателе алма-атинских яблок); с другой — вплетает в «текст» свое видение, свою трактовку различных алма-атинских локусов и их загадок.  Николай Каразин, 1874 год — Каразин — один из первых русских, один из первых колонизаторов и писателей, который открыл Туркестанский край тогдашнему читателю, не только русскому, но и европейскому: его много переводили еще при жизни. Я о нем узнала случайно. Описывала в «Живом журнале» свои впечатления о колониальном романе советской писательницы Анны Алматинской. Один из комментаторов, блогер под «ником» rus_turk, упомянул прозу Каразина как яркий образец колониальной литературы. С этого момента началось мое увлечение Каразиным. В Российской государственной библиотеке заказала его собрание сочинений, чтобы убедиться, что они есть — все двадцать томов прозы, и удивиться: как же — есть, но мало кто об авторе знает. Последнее подтвердил опрос коллег-филологов. Выяснилось, что о Каразине знают искусствоведы — но как о художнике, а его литературное творчество в полном забвении. Тем не менее нашлись энтузиасты, издавшие в 1993 г. том избранных сочинений Каразина. По какому-то внерациональному сюжету сложилось так, что очень скоро я стала обладателем собрания сочинений Каразина, того самого, двадцатитомного, изданного П.П.Сойкиным в 1905 г. в виде книжного приложения к журналу «Природа и люди». Книги прибыли ко мне из Ростова-на-Дону, в каждом из томов стоит экслибрис: «Библиотека В.В.Добромыслова», на полях есть редкие и аккуратные пометки простым карандашом. Немалое количество небольших по объему произведений Каразина не спеша оцифровывает упомянутый rus_turk и публикует в своем ЖЖ (все каразинские тексты существуют в старой орфографии, так что это труд энтузиаста и культуртрегера). Если судить по откликам и комментариям читателей журнала rus_turk’а, проза Каразина вызывает немалый интерес, к которому — в моем случае — примешивается оторопь. Это особая проза — этнографическая беллетристика. Каразин в литературе — открыватель туркестанских земель, также он показал контекст этого «открытия» — кровавый и жестокий. Вероятнее всего, именно эта каразинская тональность не вписывалась в пропагандистскую якобы цивилизаторскую нишу Советов, поэтому читатель ХХ века и прозевал Каразина.

— Какие атрибуты (словечки, выражения, этнографизмы, будущие «стереотипы»...) туркестанского текста вошли в русскую культуру благодаря Каразину? — В русскую литературу вошел, прежде всего, образ дервиша — этакий шпион, вредитель. Это одна ипостась дервиша, есть и другая: аскет, мистик, искатель совершенной формулы жизни; но первая — точно от Каразина. - Многажды упомянутый в вашей книге венгр Арминий Вамбери — как раз такой «шпион»? Или его роль была шире — сродни каразинской? — Арминий Вамбери — филолог, его интересовал, помимо прочего, язык: существовала гипотеза о родстве венгерского и тюркских языков. Видимо, для поисков общего языкового истока он и отправился на Восток. Под угрозой разоблачения и казни, в прикиде дервиша, он попал в Хиву, Бухару и т.д. Его предшественникам из Европы за это рубили головы. Опубликованная сначала на английском, потом на немецком языке и вскоре переведенная на русский, его книга «Путешествие по Средней Азии» (1864 и 1865 гг.), несомненно, оказала влияние на русских востоковедов. Маска дервиша, которую носил Вамбери десять месяцев, позволила увидеть и описать то, чего до Вамбери европейский мир не знал. Насчет сходства с Каразиным — не думаю. Вамбери — в чистом виде ориенталист, его позиция (и поза) — над, то есть Восток для него, хоть и интересен, однако нуждается в европейском цивилизаторстве. С Каразиным не все так однозначно. Он считает, что Восток имеет свою, другую культуру, которую совсем не надо цивилизовать, исправлять. Не прямо — опосредованно у Каразина высказана мысль, что завоевателей туда никто не звал. Он пытается не учить и править, а понимать и уважать. Для своих современников-литераторов Каразин стал настоящим донором: подарил массу ситуаций, ракурсов, кульбитов, в основе которых лежит столкновение двух разных культур, территорий и проч. Среди стереотипов, ставших таковыми после наблюдений Каразина, — это излюбленная поза среднеазиата «на корточках», благодарственное прижимание «руки к желудку», застолье «без ложки». Скажем, восточная особенность запихивать плов руками в рот — не новость. Но ведь когда-то это было откровением, в частности, для Каразина, который неоднократно описал этот «этнографизм», ныне — уже почти «экзотизм» (поскольку он вот-вот исчезнет) на пловной территории. Каразин бесконечное количество раз описывает кухню: блюда, напитки; курительные смеси. Ну и множество этнографических бытовых особенностей и социальных институтов; помимо прочего, некоторые социальные роли. Не знаю, как вы, а я помню бытовавшее в Ташкенте слово «малай» (опрашивала — поколения моложе меня этого слова уже не знают). В быту часто приходилось слышать: «работаю как малай», «найми малайку», «малаи были при Николае» т.д. Каково было увидеть это слово у Каразина — в многочисленных фрагментах его прозы!.. Возникло ощущение единого с Каразиным словесного пространства, сроком в сто лет, которое я застала. Да много чего описал Каразин: ведь он был в составе первого многочисленного «десанта» в Туркестанский край и самый знаменитый из пишущих; что он увидел, зафиксировал, а после опубликовал — то и стало мозаикой представлений о небывалом для русского глаза и уха феномене. Был дан старт «туркестанскому тексту» русской культуры. - ...который «пишется» и по сию пору? — Ну да, пишется, то есть транслируется, живет в умах в виде стереотипов/представлений о тех временах и нравах. — Выходит, однажды начавшись, «текст» уже никогда не кончается? — Почему же, кончается. Вот ташкентский почти завершен. Его помнят/знают только советские поколения. Новые (я не раз устраивала опросы) не знают о Ташкенте НИ-ЧЕ-ГО. Ташкентский текст — это гербарий, кусок культуры былого. Туркестанский текст ждет такая же судьба. Беседовал Санджар Янышев В Афганистане растет число жертв среди гражданского населения 2015-08-05 17:16 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Миссия ООН в Афганистане 5 августа представила новый отчет о гражданских потерях в стране в ходе боевых действий за первую половину текущего года. Согласно исследованию, за шесть месяцев в стране были зарегистрированы 1592 случая гибели мирных жителей и 3329 случаев ранений. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, число жертв вооруженных инцидентов возросло на один процент, сообщает Афганистан.Ру.

Ответственность примерно за 70 процентов случаев, по данным миссии ООН, несут боевики различных группировок, 16 процентов мирных граждан были признаны жертвами действий проправительственных сил – как афганцев, так и военнослужащих НАТО. Из этих 16 процентов ответственность за 15 процентов пострадавших была возложена на афганские силы, в том числе правоохранительные органы и отряды ополчения. Иностранные же военные виновны только в одном проценте гражданских потерь. Ответственность за 10 процентов жертв не была приписана ни к какой-либо конкретной стороне конфликта. Оставшиеся 4 процента случаев гибели и ранений мирных жителей были связаны с подрывами неразорвавшихся боеприпасов. По сравнению с показателями за первое полугодие 2014 года гражданские потери при наземных столкновениях в нынешнем году сократились на 19 процентов, а число жертв подрывов на минах – на 21 процент. Общий рост потерь обусловлен увеличением случаев гибели и ранений мирных жителей при атаках боевиков, в том числе смертников, и прицельных убийствах. Обеспокоенность сотрудников миссии ООН вызвало увеличение доли потерь среди женщин и детей, которые возросли на 23 и 13 процентов соответственно. Ранее обеспокоенность ростом уровня насилия в отношении гражданского населения и жертв среди мирных жителей выразила Комиссия по правам человека Афганистана. По данным афганских правозащитников, жертвы среди гражданского населения в первом полугодии 2015 года возросли на 40 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. По информации источников в силах международной коалиции, в первой половине 2015 года более чем на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли потери афганской армии и полиции. В боевых действиях в Афганистане за 6 месяцев погибли около 4100 местных солдат и полицейских, еще 7800 человек были ранены. Афганской армии не хватает вооружения и медицинского оснащения. Многие солдаты умирают от отсутствия медицинской помощи или несвоевременного ее оказания. Статистика ООН также показывает расширение географии боев за пределами традиционных бастионов талибов на юге и востоке страны. Столкновения и теракты участились в прежде относительно спокойных районах севера и северо-востока. Так, в приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан жертвами вылазок талибов в минувшем полугодии стали 545 мирных жителей, тогда как год назад число жертв там едва превышало 300 человек, сообщает Международное французское радио (RFI). «Афганские мирные жители и так слишком долго страдают от этого пагубного конфликта. Разрушительные последствия подобного насилия в отношении гражданского населения, зафиксированные в этом отчете, должны поспособствовать убеждению многих в том, насколько необходим мир в настоящее время», – прокомментировал тревожную статистику спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Афганистану Николас Хейсом. С декабря 2014 года контингент НАТО не принимает участия в боевых операциях против талибов в Афганистане, где им противостоят лишь афганские силы. Около 13 тысяч натовских военных остаются в стране для подготовки местных военных, а также для проведения точечных антитеррористических операций, напоминает RFI. Как отмечают эксперты International Crisis Group (ICG), после прекращения боевых операций НАТО талибы постепенно отказываются от партизанской тактики борьбы и переходят к прямым боестолкновениям с афганскими силами.

В Узбекистане вновь отключили голосовую службу Skype 2015-08-05 17:21 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Как рассказал корреспонденту «Ферганы» менеджер акционерной компании «Узбектелеком», «ухудшения качества в предоставлении услуги Интернет вызваны профилактическими работами, которые продлятся до 8 августа». И подтвердил свои слова ссылкой на сайт Uzonline, где говорилось: «В связи с профилактическими работами на сети партнеров АК "Узбектелеком" с 29.07.2015 до 8.08.2015 возможны ухудшения качества в предоставлении услуги Интернет. Приносим извинения за причиненные неудобства». В чем именно заключаются профилактические работы, собеседник «Ферганы» ответить затруднился. На вопрос, является ли инициатором блокировки голосовой и видеосвязи акционерная компания «Узбектелеком», он сказал, что «профилактика исходит со стороны самой службы «Скайп», и направлена она именно на узбекский интернет-поток». Для сравнения, соседних Казахстана и Кыргызстана эта профилактика со стороны службы «Скайп» не коснулась. «Да, мы обеспечиваем интернет-потоком всех провайдеров, работающих в республике. Но посудите сами: голосовая и видеоуслуга «Скайп» заблокирована также и у всех операторов сотовой связи, - говорит менеджер «Узбектелеком». – Так что нашей вины в этом нет». Хотя именно АК «Узбектелеком» предоставляет услуги, в том числе аренды каналов, всем операторам мобильной связи в Узбекистане. Аналогичные проблемы с голосовыми и видеосообщениями в Скайпе узбекистанцы испытывали в октябре 2014 года. Тогда, кроме Skype, были отключены голосовые службы WhatsApp, Telegram, Viber и «Агент Mail.Ru». Следует отметить, жесткие ограничения в отношении интернета в Узбекистане – норма: спецслужбами на регулярной основе блокируется большинство интернет-ресурсов, публикующих отличную от официальной точку зрения на происходящие в республике события. Французская правозащитная организация «Репортеры без границ» неоднократно вносила Узбекистан в список «врагов интернета». Для справки: АК «Узбектелеком» — крупнейший оператор телекоммуникаций, который охватывает своей сетью всю территорию Республики Узбекистан. Компания предоставляет услуги: аренды каналов операторам и провайдерам фиксированной и мобильной связи, международной и междугородней связи, все виды услуг голосовой связи и передачи данных, доступа к сети Интернет, видеоконференцсвязи, мобильной и стационарной связи в стандарте CDMA-450, организует каналы для передачи программ телевизионного и радиовещания. Соб.инф. |

| В избранное | ||