| ← Август 2015 → | ||||||

|

2

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

||||||

|

16

|

||||||

|

23

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Казахстан отпустил курс тенге в свободное плавание. Доллар резко подорожал (видео)

|

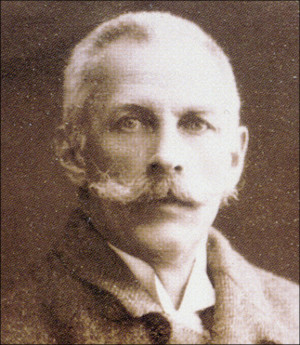

Казахстан отпустил курс тенге в свободное плавание. Доллар резко подорожал (видео) 2015-08-20 10:51 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  «Национальный банк и правительство приняли решение приступить с 20 августа к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме инфляционного таргетирования, отменить валютный коридор и перейти к свободно плавающему обменному курсу», - цитирует Kazakhstan Today заявление премьер-министра Казахстана Карима Масимова на селекторном заседании правительства. «Обменный курс тенге будет формироваться на основе рыночного спроса и предложения с учетом фундаментальных внутренних и внешних макроэкономических факторов. Это означает, что изменения обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления, что будет определяться ситуацией в мировой экономике и на внутреннем валютном рынке», - пояснил премьер-министр. Он сообщил, что «Национальный банк не будет вмешиваться в формирование рыночного уровня обменного курса тенге, но оставляет за собой возможность участия на внутреннем валютном рынке путем проведения валютных интервенций в случае возникновения угрозы дестабилизации финансовой системы страны». «Формирование обменного курса на основе рыночного спроса и предложения без вмешательства со стороны государства создаст необходимые предпосылки для восстановления экономического роста, повышения кредитной и инвестиционной активности, создания новых рабочих мест и снижения инфляции до 3-4 процентов в среднесрочной перспективе. Реализация новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме инфляционного таргетирования, будет способствовать решению стратегических задач экономической политики, достижению долгосрочного устойчивого роста отечественной экономики, низкого уровня инфляции, повышению уровня занятости и улучшению благосостояния населения страны. Правительством и Национальным банком будут приняты меры по поддержке социально уязвимых слоев населения и недопущения необоснованного роста цен, особенно на социально значимые продукты», - пообещал Масимов. На брифинге, который проходит в эти минуты в Астане, премьер заявил, что Казахстану удалось избежать дефолта. «Если бы правительство и Национальный банк ничего не делали, а пассивно наблюдали за ситуацией, не вмешивались ни в какие происходящие процессы, а все проблемы решали за счет того, чтобы «пилить» резервный национальный фонд, то в конечном итоге Казахстан ожидал бы дефолт. Но все эти меры, которые мы сейчас предпринимаем, а именно - переход на структурные реформы, переход к инфляционному таргетированию, сохранение резервов, ужимание расходов - они как раз приведут к тому, что Казахстан - и это наша цель - должен выйти более устойчивым. Поэтому, я считаю, что у Казахстана есть все возможности пройти все эти трудности, в которых мы сейчас находимся и выйти более окрепшими и более обновленными», - передает слова Масимова Tengrinews.kz. Говоря о Национальном фонде, Масимов сообщил, что правительство не хочет его трогать. «Мы считаем, что худшие времена еще могут наступить, поэтому дополнительных ресурсов из Нацфонда мы выбирать не будем. Национальный фонд нам еще пригодится, — цитируют Масимова Новости-Казахстан. - Мы ограничимся теми согласованными уже на сегодняшний день изъятиями из Национального фонда, хотел напомнить, это эквивалент 8 миллиардов долларов для текущего бюджета плюс 3 миллиарда долларов для программы «Нурлы жол». Это две суммы, которые ранее были оговорены в долларах и которые мы будем использовать. Других каких-либо дополнительных изъятий не будет». Премьер добавил, что правительство приняло решение жить по средствам: «Мы лучше подсократим расходы, но на внешний рынок капитала выходить не будем. Будем жить по средствам». Отметим, что накануне, по информации РБК, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости адаптироваться к ценам на нефть на уровне $30–40 за баррель. Он сообщил, что в ближайшие годы доступ развивающихся стран к инвестициям и капиталу будет ограничен, а рынок сбыта казахстанской продукции сжимается из-за слабого спроса со стороны России и Китая. Назарбаев заявил о необходимости установить мораторий на «различные инициативы» до 2018 года и поручил снизить дефицит республиканского бюджета до 1 процента. Как передает Tengrinews.kz, 15 июля 2015 года Национальный банк установил коридор колебания курса на уровне 170-198 тенге за доллар, при этом глава Нацбанка Кайрат Келимбетов обещал, что в ближайшем квартале курс доллара не поднимется выше 190 тенге. Масимов пояснил, что это обещание сдержать не удалось потому, что «ситуация в глобальной экономике продолжает ухудшаться, снижаются мировые цены на основные экспортные продукты нашей страны, нефть и металлы, что негативно сказывается на темпах роста ВВП и повышает уязвимость отечественной экономики внешним шокам». Россия: ФАС обвиняет Московский миграционный центр в дискриминации страховщиков, выдающих мигрантам полисы ДМС 2015-08-20 12:08 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  «Согласно имеющейся в распоряжении ФАС России информации, ГБУ «Миграционный центр» проводило аккредитацию страховых организаций и разместило на своем сайте определенные требования к страховым компаниям, у которых иностранные граждане могут приобретать полисы ДМС, а также требования к полисам ДМС, в то время как ни законодательными, ни нормативными правовыми актами не предусмотрено установление требований к страховым организациям, осуществляющим указанную деятельность», - пояснила замначальника Управления контроля финансовых рынков ФАС Ирина Смирнова. Кроме того, в марте 2015 года на своем сайте ММЦ разместил информацию о проведении открытого конкурса между страховщиками на право заключения агентских договоров на оказание услуг по реализации миграционным центром полисов ДМС иностранным гражданам, претендующим на получение патента. По итогам конкурса с его победителями были заключены агентские договоры. ФАС утверждает, что в действиях ММЦ усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности - статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Миграционным центром были установлены не предусмотренные законодательством России требования к страховым организациям, у которых иностранцы должны приобрести полис ДМС, ограничивающие конкуренцию и право выбора граждан. Кроме того, ММЦ совмещает функции федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и хозяйствующего субъекта, что нарушает часть 3 статьи 15 упомянутого закона. ГБУ ММЦ создан правительством Москвы и является уполномоченной организацией по предоставлению государственной функции по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов. Миграционный центр осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а также оказывает содействие в проведении обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотографированию. С 12 марта ММЦ перешел на ежедневный и круглосуточный режим работы. Его пропускная способность составляет 6000 человек в сутки в зоне приема документов. В настоящее время средняя загрузка – 1,5 тысячи заявителей в сутки. Стоимость услуг миграционного центра по оформлению патента для мигранта составляет порядка 10 тысяч рублей (без учета стоимости патента). Ранее ММЦ уже неоднократно получал нарекания от общественных организаций и оказывался в центре внимания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и Совета по межнациональным отношениям при президенте России, в которые поступали жалобы от мигрантов на многочасовые очереди и неуважительное отношение со стороны сотрудников центра. Российский эксперт-правозащитник сделал заключение по делу киргизского имама, обвиняемого в экстремизме 2015-08-20 12:38 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Виталий Пономарев В заключении Пономарев анализирует девять экспертиз по делу имама, объясняя свои сомнения в их научной обоснованности, достаточной аргументированности, беспристрастности и полноте исследований. Адвокаты Камалова неоднократно пытались добиться от суда приобщения этого документа к материалам дела, например, 4 и 18 августа, но получали отказ. 28 июля адвокат Назгуль Суйунбаева подала ходатайство о вызове Виталия Пономарева на допрос, но суд отказал. Четвертого августа адвокаты вновь озвучили просьбу о допросе российского специалиста, который в этот день находился в суде и ожидал своего вызова, но снова получили отказ. Процесс по делу Камалова проходит в Кара-Суйском районном суде Ошской области. Очередное слушание, состоявшееся 19 августа, началось с того, что адвокаты Валерьян Вахитов и Хусанбай Салиев подали суду возражение, в котором перечислили, сколько раз и в какие дни суд отказывал им в приобщении материалов к делу, причем без объяснения причин. Они напомнили, что, согласно статье 48 ч.3 п.1, п.3 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Киргизии, адвокат имеет право собирать материалы, свидетельствующие в пользу подзащитного, и представлять доказательства на следствии и в суде. Заключение Пономарева является материалом в защиту имама и отказ суда в его приобщении нарушает принцип равноправия сторон, предусмотренный статьей 18 УПК, которая гласит, что суд, сохраняя объективность и беспристрастность, создает необходимые условия для сторон. «Это право тоже было нарушено отказом суда принять заключение Пономарева», - сказал Вахитов. Таким образом, отмечают адвокаты, суд нарушил принцип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Кроме того, поскольку Пономарев изучал материалы дела, согласно требованиям статьи 60 УПК, суд мог пригласить его и опросить в качестве свидетеля. Выступая против приобщения заключения к материалам дела, сторона обвинения ссылалась на то, что иностранный гражданин не может выступать экспертом в суде Кыргызстана, но не привела ни одной нормы, где это утверждение было бы закреплено. Адвокаты заявили, что в судебной практике не было ни одного случая, когда человеку отказывали в допросе по причине наличия у него иностранного гражданства. Это нарушает статью 14 ч.3 Международного Пакта о гражданских и политических правах, согласно которой каждый имеет право при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения на следующие гарантии на основе полного равенства: иметь право на вызов и допрос свидетелей на тех условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него, напомнили защитники. И в заключении снова попросили суд приобщить заключение Пономарева к материалам дела. Судья принял документы адвокатов, но озвучить свое решение обещал позже. Полный текст заключения Виталия Пономарева доступен по этой ссылке. Затем судья в присутствии сторон достал из материалов дела, которые представлены в пяти томах, опечатанный пакет и вскрыл его. Внутри оказалось несколько дисков. По совету прокурора судья взял диск с розовым рисунком и все присутствовавшие просмотрели трехминутный видеоролик с речью имама Камалова, который кратко разъяснял значение слов «халифат» и «халиф». После просмотра прокурор Нурлан Абдразаков задал подсудимому несколько вопросов и, получив ответы, резюмировал, что разъяснения имама в видеозаписи и в суде отличаются друг от друга. Имам ответил, что проповедь длилась около 40 минут, потом была поделена на части, и для получения полной картины необходимо изучить всю запись. На вопрос адвоката Суйунбаевой о том, когда возникла необходимость проповеди на эту тему, подсудимый ответил, что молодежь плохо понимает толкования терминов, религиозные деятели не предоставляют достаточной информации, поэтому он собрал информацию из Корана и «Хадисов» и провел разъяснительную проповедь. «Я слышал от людей, что диски с записями были в продаже, а проповедь была распространена в интернете. У меня не было никакой заинтересованности в получении выгоды от этого», - сказал имам в суде. Он еще раз повторил, что за девять лет его служения в мечети никогда не испытывал давления со стороны муфтията (управления мусульман) или правоохранительных органов, люди не высказывали жалоб и претензий по поводу его проповедей. Суд продолжится 20 августа. Три дня подряд слушания проходят в связи с тем, что конвой обеспечивает явку подсудимых только по вторникам, средам и четвергам. Подробнее о том, что представляет собой Рашод Камалов, можно прочитать в материале «Рашод Камалов: Просто авторитетный имам или главный террорист Кыргызстана?». Давлат Худоназаров: Об одной научной ошибке, или История без политики 2015-08-20 13:44 ferghana@ferghana.ru (Беседовала Нигора Бухари-заде) Давлат Худоназаров – кинематографист, политик, общественный деятель. Человек, хорошо известный не только в Таджикистане. За его плечами богатая биография – режиссер, оператор, сценарист, занимался политической, миротворческой и правозащитной деятельностью. Он был председателем Союза кинематографистов СССР, членом Верховного Совета СССР, членом ЦК КПСС, кандидатом в президенты Таджикистана. В прошлом. Уже много лет как Давлат Назарович отошел от политики, сторонится публичности, редко общается с прессой. Большую часть времени он проводит в архивах и библиотеках в поисках малоизвестных фактов из истории российского присутствия на территории современного Таджикистана в конце XIX – начале XX века. Последняя монография Худоназарова «Памирские экспедиции графа А.А.Бобринского 1895-1901 годов» вышла в свет в издательстве «Наука» в 2013 году как-то совсем незаметно для широкой публики – без рекламы и презентаций. Тем не менее, книга быстро разошлась по специалистам-этнографам и библиотекам, что неудивительно: в ней собраны редкие фотографии, документы и свидетельства о русских подвижниках, внесших неоценимый вклад в изучение культуры, языка, фольклора и антропологии таджиков. Скажу больше: автор сделал открытие, которое исправляет серьезную научную ошибку. В эксклюзивном интервью «Фергане» Давлат Худоназаров рассказал о российском аристократе и этнографе, имя которого оказалось стертым из истории, его удивительных памирских находках, о параллелях между культурами русского и таджикского народов, прошлым и современностью, а также о простых людях и вечных ценностях.

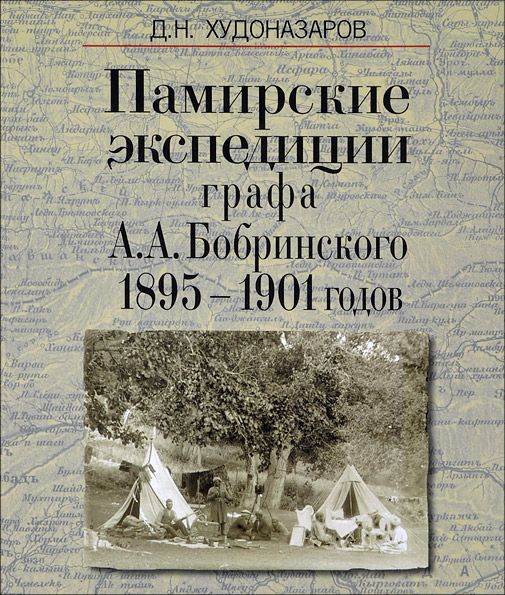

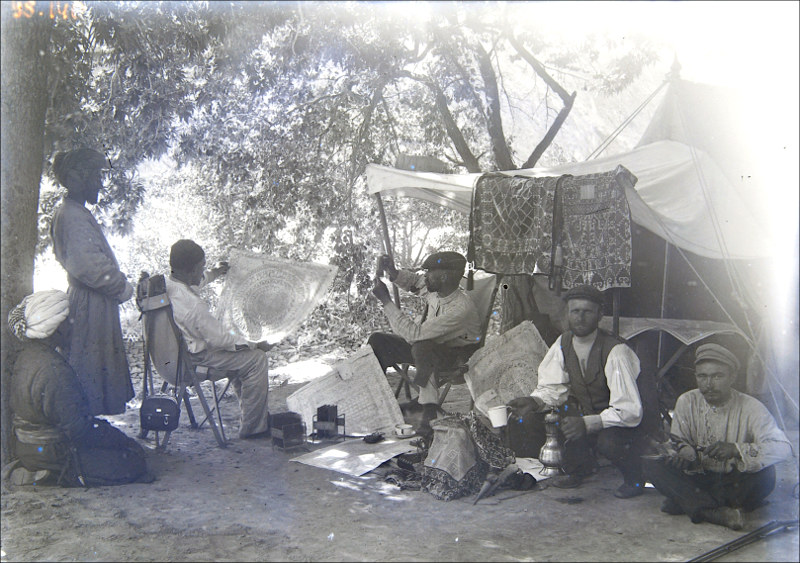

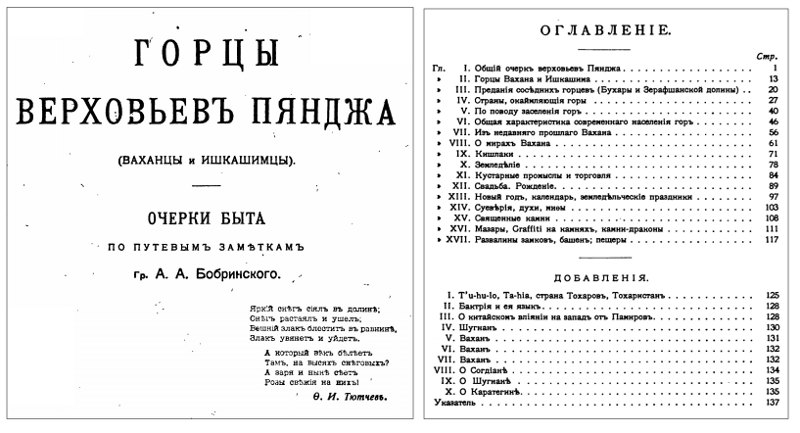

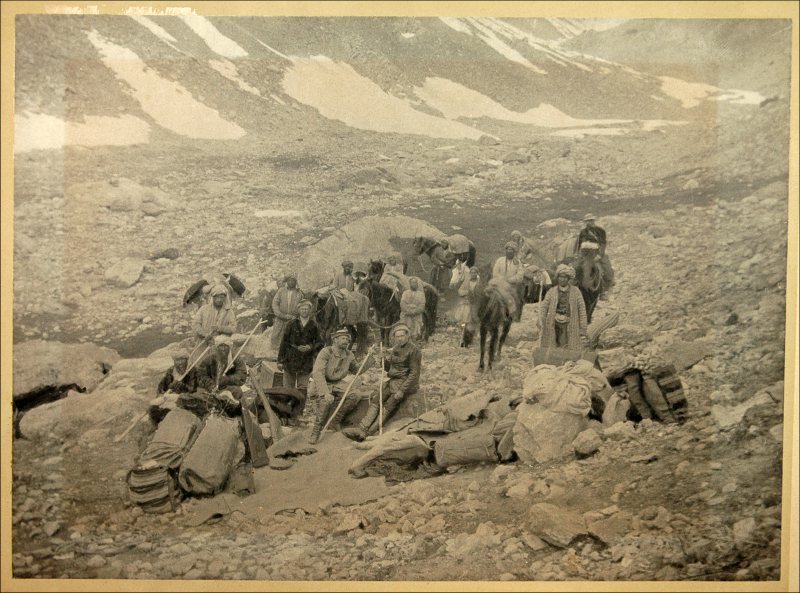

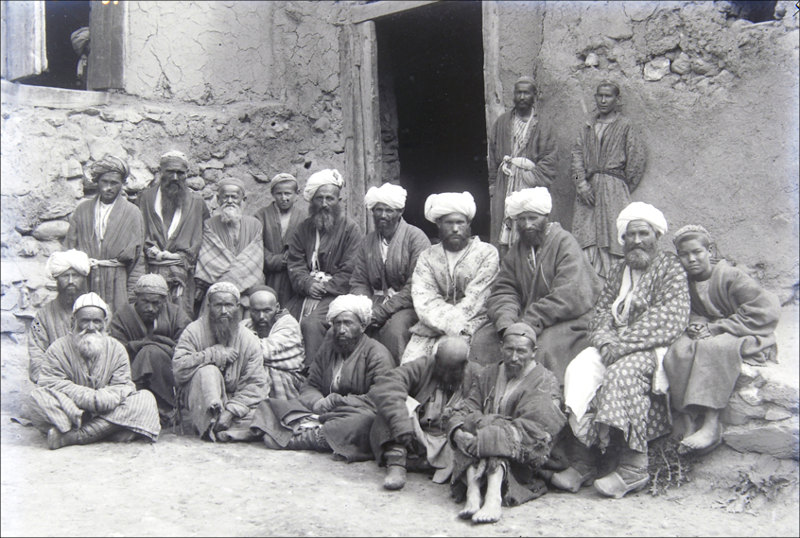

- Давлат Назарович, ваша книга посвящена трем экспедициям графа Бобринского в горные регионы современного Таджикистана и, в частности, на Памир в конце XIX века. Чем вас привлекла личность этого человека? - Когда я был еще студентом ВГИКа, я серьезно увлекся этнографией. Мне было интересно все, что исследователи писали по этнографии таджиков. Всегда хотел снять документальные фильмы, посвященные тем, кто открывал миру маленький скалистый Таджикистан, сохранивший древнейшие пласты общемировой культуры. Мою первую попытку средствами кино показать сохранившиеся на Памире таджикские традиции при рождении ребенка – фильм «Колыбельная» – запретили, копии уничтожили, а я попал в черный список неблагонадежных. Это была дипломная работа, и я думал, что начало моей творческой биографии становится ее концом. А мне было 22 года… Но мне повезло – меня поддержали лучшие среднеазиатские режиссеры Толомуш Океев, Хаджакули Нарлиев, Булат Мансуров, директор киностудии «Таджикфильм» Обид Хамидов. Позже я хотел снять документальные фильмы, посвященные первым русским ученым на Памире и офицерам Памирского отряда. Но и та, и другая идея были сразу категорически отвергнуты советской цензурой. Мне говорили: «Ты что! Про графа или белогвардейцев снимать?». Тогда это было табу. Но одержимость темой не пропала, став смыслом моей жизни, и не только в кино.  Был 1964 год, когда мне впервые попались книги графа Бобринского – их можно было прочитать в Ленинской библиотеке. Тогда у меня возникло желание узнать больше об этих экспедициях и их участниках, найти их потомков. Хотя формально с одним из членов экспедиции Бобринского 1898 года – выдающимся русским востоковедом Александром Александровичем Семеновым – я был знаком. Он жил недалеко от нас в Душанбе. Я был тогда мальчишкой и не знал, кто он, но по-соседски здоровался. И только когда он умер, а я стал старше, узнал, что он был директором института истории. Все книги и брошюры, отражавшие работу экспедиции, были изданы на средства графа Бобринского. Каждая работа участников экспедиции 1898 года интересна по-своему, все вместе они стали значительным вкладом в изучение Средней Азии и нашли должное признание. Семенов за свои труды «Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза» и «Материалы для изучения наречия горных таджиков Центральной Азии» был удостоен золотой медали Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Экспедиции Бобринского были первым опытом комплексного научного исследования, духовной и материальной культуры таджиков. В его команде были выдающиеся ученые – известный зоолог Николай Васильевич Богоявленский, Семенов. Сам же Бобринской был не только прекрасным ученым, но и человеком высочайших нравственных качеств. Все три экспедиции он организовал на собственные средства, но при этом никогда не придавал огласке свою благотворительность.

Но буквально лет двенадцать тому назад я нашел в Санкт-Петербурге маленькое сообщение, написанное этнографом Александром Решетовым, которое потрясло меня. Я узнал, что в Средней Азии побывал совсем не тот Бобринской, которому приписывали авторство книг по этнографии таджиков. Я, как и многие другие исследователи, думал, что эти экспедиции совершал Алексей Александрович Бобринской. Все Бобринские – потомки одного рода, который идет от императрицы Екатерины II и графа Орлова. Оказалось, что тот человек, который много раз ездил в Таджикистан, – Алексей Алексеевич Бобринской – начисто забыт, стерт из истории России, а все его книги оказались под именем его троюродного брата, археолога Алексея Александровича. Более того, мне сообщили, что могила Бобринского в итальянском местечке Сиузи, куда он эмигрировал после революции и где умер, потеряна. Не осталось ни имени, ни могилы человека, внесшего колоссальный вклад в изучение этнографии и культуры русских и таджиков.

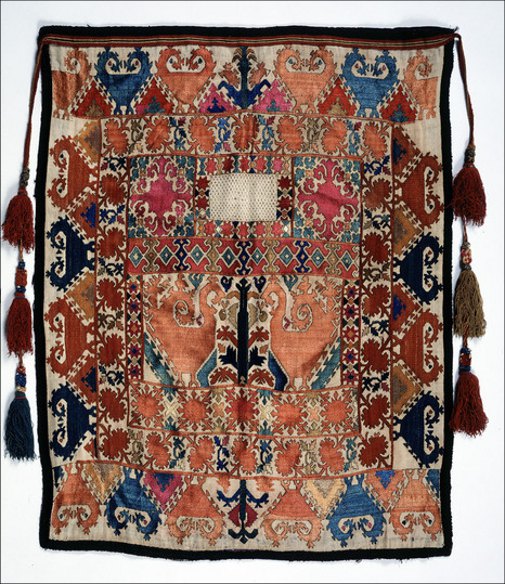

- Как могла произойти такая подмена имен? - Это была библиотечная ошибка 1930-х годов. Поскольку оба Бобринских имеют инициалы «А.А.», еще в 1902 году книгу Алексея Алексеевича приписали другому Алексею Бобринскому. Боюсь, что и сейчас в библиотеках эта ошибка не исправлена. Хотя в журнале Российской национальной библиотеки и других изданиях вышли несколько моих статей по поводу этой ошибки библиотекарей, которая повлекла за собой серьезную научно-историческую неточность. В 2011 году была переиздана книга Алексея Алексеевича «Народные русские деревянные изделия» и опять же – под именем Алексея Александровича, причем под фамилией Бобринский. Когда я доказал, кому на самом деле принадлежит авторство этой книги, мне позвонили из издательства и попросили написать предисловие к новому изданию, в котором Алексей Александрович БобринскИй был исправлен на Алексей Алексеевич БобринскОй. А могилу Бобринского в Кастельрото близ Сиузи я все-таки нашел. Благо, за ней ухаживают, она не заброшена. Я также поддерживаю контакты с потомками его спутника и автора всех сделанных в Таджикистане фотографий Николая Богоявленского, который оставил очень важные для нас путевые заметки в ходе первых экспедиций в наш край. - Таким образом, ваша книга восстанавливает историческую правду в отношении несправедливо забытого русского ученого? - Эта книга – дань памяти и почтения человеку, который в свое время проявил это почтение к моему народу. Все, что он писал о таджиках, наполнено большим уважением к людям, среди которых он бывал, жизнь которых изучал. Это очень бережное его отношение к моей родине, пожалуй, и стало той основной причиной, по которой я на протяжении большей части своей жизни занимаюсь этим выдающимся человеком и его исследовательской группой. - Расскажите о самих экспедициях Бобринского – что интересного увидели он и его спутники в горах Таджикистана, и чем важны для нас эти свидетельства? - Книга включает в себя собранные мной материалы о трех экспедициях Алексея Алексеевича в 1895, 1898 и 1901 годах и культуре таджиков, какой ее увидел русский граф. Он собирался поехать в Таджикистан еще и еще раз, но судьба распорядилась иначе. Его интерес к жителям гор был специфический. Он хотел узнать, почему люди оставляют долины и селятся высоко в горах. Теоретически он понимал – они уходят от невзгод, войн и насилия. Но дальше его интересовало, что они сохранили в своей культуре от предыдущей жизни. Он много размышлял об этом, открывая малоизвестные пласты духовных культурных ценностей различных регионов страны, начиная с Заравшана и Памира. Он искал и находил их созвучие с русскими традициями. Вторая его экспедиция должна была продолжиться по пути к верховьям Пянджа. По Заравшану они опустились в Гиссарскую долину, отправились в сторону Гарма, перевалили горы и дошли до Ванча, но пройти выше по Пянджу не смогли, так как от Ванча далее начиналось бездорожье. Тропы даже для местных были непроходимы. Основной путь пролегал по афганской стороне. Все думают, что железный занавес на границе опустился в советское время. На самом деле железный занавес на Пяндже опустился при афганском эмире Абдурахман-хане. Русским категорически было запрещено переходить на афганскую территорию, потому что за их жизнь там никто не нес ответственности. Поэтому Бобринской и его спутники повернули обратно и отправились вдоль Пянджа в сторону Дарваза, где они еще не были. Там Бобринского заинтересовали орнаменты женских лицевых занавесок, которые, судя по рисункам, имели древнее доисламское происхождение. Он скупил, наверное, две трети всех этих изделий в Дарвазе. И когда он издал книгу о них, известный критик и искусствовед Владимир Стасов написал, что это открытие, и он поддержал идею награждения Бобринского. Орнаменты этих занавесок оказались во многом удивительно схожими со старинными северорусскими орнаментами. Но два народа напрямую друг с другом не взаимодействовали, никто ни у кого не заимствовал.

- Наверное, у этого феномена есть более глубокие корни? - Эти орнаменты принадлежат скифской культуре. Таджики тоже часть скифов-саков. В течение примерно тысячи лет – с VIII века до нашей эры до VI века нашей эры – территория южной России входила в состав ираноязычного царства, населенного скифскими племенами, а позже сарматами, аланами – родственниками славян, впоследствии расселившимися до северных окраин современной России. Представьте себе, что культуре этих орнаментов, образцы которых были в коллекции у Бобринского, около трех тысяч лет. И сохранились они только в Дарвазе, причем всего в двух-трех кишлаках. Уже в близлежащих селениях этого нет. Это была удивительная находка. - Действительно, это очень интересное открытие. А какие-то еще параллели между иранской и русской культурами были замечены Бобринским? - О родстве русской и иранской культур свидетельствует схожесть многих обычаев двух народов. Например, когда Бобринской был на памирской свадьбе, он увидел, что в доме жениха завесу, прикрывавшую лицо невесты, друг жениха открыл прутьями. На самом деле должны были открыть луком со стрелой, которого, возможно, просто не оказалось. В Вахане и Шугнане до сих пор помнят о таком обычае. Даже на моей свадьбе в Душанбе лицо моей невесты открыли луком со стрелой. Кстати слово «невеста» на моем родном языке звучит «невенц». Так вот Бобринской позже отметил в своей книге, что в России еще в ХVII веке, во времена первого Романова, царя Михаила Федоровича, был обычай открывать лицо невесты луком со стрелой. О свадьбе царя в летописи сказано: «И раскрывал Государыню Царицу боярин Иван Никитич Романов, покров подняв стрелою». Даже с лиц цариц покрывало поднимали луком. В чем смысл этого обряда? Считается, что невеста очень уязвима перед всякими бесовскими силами. В родительском доме ее охраняет огонь. А по пути от родительского дома до дома жениха на нее могут оказать влияние всякие злые духи, поэтому лицо ее должно быть закрыто. Сейчас уже памирские таджики не знают, почему невесту у нас одевают в красное – этот цвет символизирует огонь, который охраняет девушку после того, как она покидает отчий дом. А у жениха, как и у русских, есть дружок, который держит наготове лук и стрелу, пока невесту везут в дом жениха, где она опять попадает под защиту священного огня. И только тогда этот друг жениха, который становится ее названным отцом, луком и стрелой открывает лицо невесты. Такая же традиция ранее бытовала и в России.

- Можно предположить, что местные жители поведали русским исследователям немало легенд. - Безусловно. Так, в Зеравшане Бобринскому рассказывали про мугов, которые в древние времена построили в Зеравшанской долине развитую ирригационную систему, которая со временем пришла в упадок. Бобринской предполагал, что муги – это исчезнувшая этническая группа, от которой остались следы древней земледельческой культуры. Кроме всего прочего, Бобринской был хорошим хозяйственником у себя в имении Бобрики. Поэтому вопросы земледелия его очень интересовали, и с изрядной дотошностью он пытался выяснить, кто построил в Зеравшане древнюю систему каналов. На самом же деле муги были представителями зороастрийского религиозного сословия. Это были такие же согдийцы. Еще при жизни графа были найдены древнесогдийские рукописи замка Муг в Зеравшане, доказывающие, что мугами называли священников. Отсюда, мне кажется, пошло и слово «маг». Но поскольку зороастризм был вытеснен новой религией, - так и пошла информация о мугах, как об этнической группе, которая исчезла. - Столько ценных сведений для науки, а имя человека забыто… - К сожалению, имя Бобринского не упоминается в учебной литературе ни в Таджикистане, ни в России. Люди, которые вложили свои силы и интеллект, в данном случае – еще и свои средства, а порой рисковали жизнью, – о них в наших странах мало что известно. Ни улочки, ни школы не названо их именами. Приведу Вам другой пример. Сейчас я собираю материалы о первых русских офицерах, служивших в Таджикистане, в частности, об Андрее Снесареве и Эдуарде Кивeкэсе. Оба – активные участники Первой мировой войны, Георгиевские кавалеры, генералы царской армии. Кивекэс, будучи несколько раз начальником Памирского отряда, многое сделал для освобождения таджиков из-под гнета как иноземцев, так и местных феодалов. Он был финном, родился в Финляндии в 1866 году, но 20 лет своей жизни провел в Средней Азии. После окончания кадетского корпуса настоял на том, чтобы его направили на службу в Фергану. Он в конечном итоге смог со своими единомышленниками, русскими дипломатами и офицерами, убедить царскую власть взять население Памира под свою защиту. Фактически Кивекэс является основателем города Хорога. Раньше штаб Памирского отряда располагался на Восточном Памире, а он перевел его в Хорог, который 20 лет спустя стал центром Горного Бадахшана. О его авторитете среди местного населения говорит тот факт, что, когда его в начале 1905 года в третий раз назначили начальником отряда, а это было зимой, жители местных сел отправились встречать его за десятки километров на Восточный Памир. Представляете, чтобы в этом высокогорье в лютые морозы люди кого-то встречали далеко от своих сел, нужно быть очень уважаемым человеком. Кивекэс свободно говорил на таджикском, узбекском, киргизском, шугнанском языках, знал культуру и традиции горцев. А сейчас о нем забыли. В течение нескольких лет я пытался привлечь внимание финнов к его личности, потому что он, без сомнения, – один из первых правозащитников. Но финны им мало интересуются. Для них он остался русским офицером.

«Никто из офицеров до него ни служил больше года на Памире. Каждый год отряд менялся в полном составе. Эдуард Кивeкэс был «болен» Памиром 15 лет, прослужил там девять лет, семь из них в разные годы был начальником отряда. Эти годы были трудными, но, видимо, лучшими в его жизни, когда он рвался в эти суровые горы, найдя там свое предназначение. На Памире ярко проявились его выдающиеся административные способности, направленные на улучшение жизни людей. По его планам год спустя в Хороге открылась русско-туземная школа, расширились пахотные земли, началось строительство православной церквушки на территории отряда, а позднее – первой электростанции и многого другого. По понятиям наших дней Кивекэс был страстным правозащитником, борцом за правду и справедливость... Он представляется мне личностью из разряда нобелевских лауреатов – Андрея Сахарова и Альберта Швейцера. Уезжая с Памира, Кивекэс удочерил шестилетнюю памирскую девочку по имени Гульбегим, которую после крещения назвали Ольгой. В июне 1972 года я был в Финляндии и навестил Ольгу Эдуардовну Лоиканнен, и мы вместе с ней возложили на могилу ее отца 100 роз, привезенных из Таджикистана, и горсть таджикской земли с Памира, – края, которому он отдал свое сердце» (Давлат Худоназаров). - Человек, ставший своим среди чужих, оказался чужим среди своих… - Но в первую очередь мы, таджики, должны помнить, что эти люди много доброго сделали для нашего народа, и быть благодарны им. Когда мы что-то делаем у себя на родине – мы делаем это у себя дома. Но когда не таджики приезжали к нам и становились патриотами нашей земли, делали для нее больше, чем даже мы сами, - это дорогого стоит. Мы не имеем морального права придавать забвению имена тех, кто нам помог – это люди другой национальности, другой веры, но сделали они для нашей родины больше, чем многие из нас. Я делал фильм о рождении таджикской республики, более 20 лет в архивах собирал материалы об отцах-основателях Таджикской ССР. Один из них – Абдукадыр Мухиддинов – был из богатого рода. Он отдал советской власти все семейное добро, потому, что искренне верил в идею, и был расстрелян в 30-е годы, как и Шириншо Шотемур и Нусратулло Махсум. А рядом ними всегда был Алексей Михайлович Дьяков, с которым мне посчастливилось дружить десять лет. Он отлично говорил на таджикском языке. Кроме того, что Дьяков был первым наркомом здравоохранения, в годы территориального размежевания он защищал интересы таджиков, заявлял о том, что мы есть, как нация, и нам нужно государственное образование. Он сыграл активную роль в преобразовании Таджикской АССР в составе Узбекистана в самостоятельную Таджикскую ССР. У истоков таджикской государственности также стояли дипломат Андрей Знаменский, ученые Николай Корженевский, Михаил Андреев, Александр Семенов. Они изучали историю и культуру таджиков, много писали о нашем народе, показав тем самым, что таджики – это не нацменьшинство, как считали в начале 1920-х годов, а нация, достойная своего территориального образования. - Думаю, некоторые из этих имен таджикистанцам знакомы. По крайней мере, Центральная республиканская больница в Душанбе носит имя Дьякова, именем Корженевского названы ледники, а имя его супруги Евгении носит один из семитысячников в Таджикистане… - Это радует. И замечательно, что именем Ниссора Мухаммада назвали улицу в Душанбе. Правда, мало кто знает, кто такой Ниссор Мухаммад. - А вы расскажите. - Это был высокообразованный афганец из Пешавара, пуштун по национальности, который в 1923 году занялся организацией печати первых книг на таджикском языке. В то время даже газеты на таджикском языке не выпускалось, не говоря уже о книгах. И вот Ниссор Мухаммад вместе с Шотемуром и Дьяковым занялись выпуском таджикоязычной литературы. Им активно помогал Абдурахим Ходжибаев. - Почему пуштун, приехавший из Афганистана, начал заниматься таджикскими вопросами? - Наверное, потому же, почему и Дьяков, и Семенов, и Андреев. Ему стало обидно за таджиков – он-то знал, что таджики есть. Таджикский язык был государственным в Афганистане. Отмечу, что Ниссор дважды был наркомом просвещения Таджикистана. - Кстати, в одной из своих статей вы цитировали британского путешественника и дипломата Ния Илеяса, который в 1887 году так охарактеризовал горских таджиков: «Нигде в Азии невозможно найти более миролюбивого, безобидного и приятного народа, чем эти таджики с верховьев Окса (Амударья – прим. ред.). Они полностью лишены фанатизма и обладают малой энергией и предприимчивостью, так что, как народ, они могут быть легко порабощены». Вы согласны с таким определением? - В то время так и было. Таджики были порабощены соседями афганцами. В X веке беженцы-исмаилиты из Бухары и Самарканда, где они подверглись гонениям, уходили в горы. И Рудаки был ослеплен в то время, он вернулся умирать в свою родную деревню Панджруд. Таджики Памира, представшие перед взором Илеаса, были потомками в том числе и тех беженцев. Часть из них исповедовали философию Носира Хусрава, суть которой была близка более известной философии непротивления злу насилием Льва Толстого. Ний Илеас увидел их в состоянии законсервированности на протяжении многих столетий, вдали от больших дорог, городов, стран. Это касается не только памирских, но и зеравшанских, раштских таджиков.

- А какими Вам видятся сегодняшние таджики – все такими же не фанатичными и малопредприимчивыми? - Миграция изменила очень многое в нас. Адаптация к новым условиям повлияла и на нашу предприимчивость, и на энергетику. Таджиков теперь можно встретить всюду в мире. Есть много успешных примеров, как наши земляки нашли себя за пределами родины, благодаря трудолюбию, таланту и упорству. Но мы все более разобщаемся. Внутри нации есть регионализм, а внутри региона она фрагментируется на местности, значит – фундамент нации еще не прочен. Прародители у всех нас одни: согдийцы, бактрийцы, тохарцы, саки-скифы. Зерафшанские дома две тысячи лет назад по своей структуре были, как традиционные памирские дома – с колоннами, со сводчатым потолком, завершающимся окном в небо. Раскопки это подтверждают. Это не какая-то архитектурная самобытность Памира. Просто часть таджиков, бежавшая в труднодоступные горы, сохранила там элементы той культуры, которая когда-то была присуща их долинным предкам. Практически мы часть общего среднеазиатского потока, но я заметил, именно мы больше других жалуемся на судьбу, друг на друга, на власть в России и в Таджикистане. Такое впечатление, что нам не дан шанс повзрослеть. Те, кто понял это, много добились, преуспели. - Раз уж затронули тему миграции, хочу спросить вот о чем. В 2002 году в одном своем интервью вы сказали, что миграция для таджиков – сугубо вынужденное явление. Позволю себе процитировать вас: «Таджики – оседлый народ. Они привязаны к своему образу жизни, к своей земле, и любые перемены для них очень болезненны. Практически они совершенно не приспособлены к здешней жизни. Там они жили в горах, в ином климате, в иных условиях. Все друг друга знали, знали чего от кого ожидать. Здесь они столкнулись с очень серьезными проблемами по организации жизни. Абсолютное большинство из них испытывают постоянный стресс». Не кажется ли вам, что сегодня ситуация изменилась, таджикистанцы привыкли к миграции, и новые поколения уже нацелены на миграцию в детства, со школьной скамьи? - Я не уверен, что со школьной скамьи они нацелены на миграцию, но безработица безжалостна во всем мире. Да, ситуация изменилась, и миграция неумолимо влияет на переоценку ценностей. По последней переписи населения советского периода, таджиков в России было всего 34 тысячи, а сегодня – полтора миллиона. Многие здесь уже осели. Но большинство все-таки нацелено на возвращение домой, потому что связь с родиной у таджиков очень сильна – они на всю жизнь так и остаются привязанными пуповиной к горам. Еще в начале ХХ века, когда памирские таджики впервые начали выезжать из Хорога в Ош, они рассказывали, что полностью растерялись, когда горы остались позади и они оказались в местности с другим ландшафтом. У них было ощущение беззащитности. Разговаривая с рабочими, которые отправлялись на заработки в Ташкент и возвращались в свои кишлаки, Бобринской спрашивал их, почему они возвращаются. Они отвечали: «Ватан ширин аст» (Родина сладка – прим. ред.). И сегодня для таджика, и для меня в том числе, «Ватан ширин аст». - Как известно, с экономической точки зрения трудовая миграция приносит большие выгоды обеим сторонам, но влечет за собой немало довольно острых социальных проблем. А как, на ваш взгляд, миграция влияет на ментальность и культуру людей? - Самое страшное, что миграция разрушает преемственность поколений, преемственность культуры. Я это вижу и переживаю очень болезненно. Нас всех воспитывает и «перемалывает» среда. Люди из малых сел, где дети уже в пять лет здороваются с каждым прохожим, попадают в мегаполисы и, к сожалению, часто перенимают не самое лучше. Нас с пеленок воспитывали в духе уважения к старшим. А сейчас этого становится все меньше. «С уходом русских пограничников (в 2004-2005 годах российские погранвойска были выведены из Таджикистана – прим. ред.) население Памира по-настоящему осознало, что СССР больше нет. Приезжая в Россию, трудовые мигранты из Таджикистана долго не могли смириться с тем, что оказываются на территории иностранного государства. Гражданская война разделила народ на два противоборствующих лагеря, но и «красные», и «зеленые» остались пророссийскими» (Давлат Худоназаров). Еще в 1920-е годы Шотемур писал в Ташкент и просил принять переселенцев из Бадахшана, говоря, что земли не хватает. Тогда на Памире проживало 25-28 тысяч. А сейчас население увеличилось в 12-13 раз. Сто лет назад последний кишлак по гунтской дороге в сторону Восточного Памира был на 36-ом километре. Он назывался Дехибаста, что в переводе означает «замыкающий кишлак». А сейчас села простираются от Хорога на сто с лишним километров. Живого места не осталось – везде постройки, дома, потому что людям надо где-то жить. Мы уже строим на земле, которую можно возделывать. А где тогда выращивать сельхозпродукцию? У меня даже были конфликты с моими родственниками в кишлаках: ведь должна быть живая земля. Сейчас на Памире экология – в плачевном состоянии. Вы куста не найдете на склонах гор. Последние стихийные бедствия, сели – они и из-за этого тоже, так как не осталось растительности, которая держит склоны. Когда-то вокруг Хорога росли каперсы, которые продают сейчас в супермаркетах за большие деньги. Мы с дедом их на склонах гор мешками собирали. Сейчас эти растения там не найти. На Памире были лошади – их уже там нет. В моем детстве, у моего деда еще были верблюды – их не стало в 1970-е годы. Все вокруг становится скудным. Сначала исчезают верблюды, лошади, потом исчезают деревья, исчезает все живое… - А также исчезает милосердие и человечность друг к другу… Где их черпать? «…Обрушилась крыша Басманного рынка. В последующие дни самолеты доставили больше шести десятков гробов в южные просторы бывшего Советского Союза – в Азербайджан, Грузию, Таджикистан, Узбекистан. Реакция на трагедию оставила очередную вмятину в душе. Наряду с соболезнованиями и чувством скорби большинства людей можно было заметить и нечто противоположное. Обрывки услышанного в троллейбусе, что-то прочитанное в газете, сказанное по телевизору было, мягко говоря, неадекватно случившемуся. Фраза «так им и надо» бьет по слуху, а все вместе свидетельствует о нетерпимости к ближнему и отсутствии у определенной части населения сочувствия, простого человеческого сожаления и сострадания к тем, кто потерял отца, сына, мужа. Для того чтобы страна развивалась, надо, чтобы каждый гражданин, каждый житель чувствовал свою причастность к общему: делу, празднику, горю... Ненависть к людям – не самая лучшая почва для созидания» (Давлат Худоназаров). - В середине 1990-х вы уехали в Америку, была возможность остаться там, но вы предпочли вернуться в Россию. Почему? Россия вам ближе? - Я вернулся, хотя Америка приняла нас в самое тяжелое для семьи время, и наши друзья сделали все для того, чтобы дать нам шанс на выживание. Мы вернулись, чтобы помочь тем, кто бежал из Таджикистана от войны, а позже трудовым мигрантам. В России мы занялись проблемами беженцев и мигрантов, которые бежали от войны и экономической разрухи. Отрадно, что рядовые россияне зачастую проявляют милосердие и помогают приезжим людям. К сожалению, экономические возможности Таджикистана все еще ограничены. Есть определенные резервы рабочих мест, но они недостаточны, чтобы всех обеспечить. Хорошо, что сейчас возрождаются древние Шелковые пути. Дороги – это спасение для Таджикистана, имеющего ограниченные связи с внешним миром. Я вообще сторонник любой интеграции – народам нужно сближаться. - Не могу не спросить о кинематографе. Не возникает ли желания вернуться, реализовать то, что когда-то было задумано, но по тем или иным причинам осталось неосуществленным? «Страна (СССР – прим. ред.) развалилась, и что же с нами стало? Что ж мы так быстро отвернулись друг от друга? Если и не было «советского родства», то неужели не было гражданского единства или хотя бы простой межэтнической симпатии? Насколько я помню, у многих моих друзей было и то, и другое. Осмысливая день нынешний, всегда хочется найти опору в прошлом, уцепиться в нем за что-то» (Давлат Худоназаров). - Если ли молодежь, которая подает надежды на возрождение таджикского кино? - Всегда есть талантливые молодые люди. Главное, чтобы у них была увлеченность и обязательно знание родной культуры. В молодости я много ездил по регионам и познавал лик своей родины. И сегодняшним молодым профессионалам и любителям кино советую больше узнавать родную страну, свой народ. Возвращаясь к предыдущему Вашему вопросу, добавлю, и что еще я бы хотел собрать талантливых ребят из разных регионов Таджикистана – Бадахшана, Согда, Гарма, Куляба, Гиссара, Исфары, Кабодияна и из других мест – с тем, чтобы каждый из них потом снял небольшой фильм о своей местной культуре, о людях, о том, как они живут – с любовью, со знанием дела. Мне хотелось бы, чтобы эти этнографические зарисовки с портретами людей, ритмом их жизни, традициями были собраны в киносериал, который бы показывали в школах на уроках родной истории, чтобы преподаватели использовали его как наглядное пособие, снимали барьеры отчуждения на школьном уровне. И если кто-то возьмется осуществить эту идею, готов всячески помочь. Ватан ширин аст… Беседовала Нигора Бухари-заде Казахстан: Обменные пункты в регионах закрыты. Обвал тенге сказался на курсе валюты в Кыргызстане 2015-08-20 14:19 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  К примеру, в Шымкенте на табло у обменников указана лишь цена, по которой они покупают валюту у населения - 196 тенге, есть табло и с указанием 199 тенге, однако валютные операции прекращены. Аналогичная ситуация в Кокшетау, Костанае, Петропавловске. В Таразе долларов в обменных пунктах тоже нет, пришедшие к обменникам и банкам клиенты уходят ни с чем. Но обмен валюты можно произвести в отделениях Казкоммерцбанка: здесь вывешен установленный курс - покупка 253 тенге, а продажа - 255. В Алма-Ате утром многие пункты обмена валют были закрыты, но после сессии KASE, по итогам которой курс доллара установился на отметке 255 тенге, они стали открываться. Обменники покупают доллар за 256 тенге, продают за 258. У пунктов наблюдаются очереди из людей, которые пришли продать доллары по выгодному курсу, полагая, что вскоре американская валюта может подешеветь. Некоторые горожане пребывают, по их словам, в шоковом состоянии: у многих есть кредиты в долларах. В магазинах стала дорожать бытовая и компьютерная техника, это отмечено, в частности, в Алма-Ате и Актау. Автодилеры приостановили продажи для перерасчета цен в связи с корректировкой курса тенге. Правительство поручило акимам (главам администраций) регионов не допустить «необоснованного роста цен особенно на социально значимые продукты и услуги». Между тем, как сообщает КирТАГ, девальвация тенге моментально отразилась на курсе валюты в Кыргызстане. «Курс сома упал буквально за час. В настоящее время покупка составляла 63,8/$1, продажа 65/$1. Хотя утром курс составлял 62-64. Причина - девальвация тенге, она сразу отразилась и на соме», - сообщил председатель ассоциации обменных бюро «Альянс» Бактыбек Чойбеков. По данным 24.kg, к 13:00 по местному времени (10:00 мск), курс продажи доллара достиг 70 сомов. Резко снизился и курс тенге по отношению к сому: с 3 тенге за сом до 5. Многие обменные пункты Бишкека вообще перестали покупать казахстанскую валюту. Тем временем в Таджикистане Национальный банк (НБТ) пытается ослабить позиции доллара путем привлечения китайских кредитов – в юанях. «После получения этих средств посредничество доллара при импорте китайской продукции значительно ослабится. Наши предприниматели, которые будут ввозить китайскую продукцию, смогут оставить свои средства в национальной валюте здесь, в Таджикистане, получив в Китае по установленному курсу юани», - пояснил источник в НБТ информагентству «Азия-плюс», отметив, что «спрос на американскую валюту в основном есть у предпринимателей, которые занимаются импортом продукции». Напомним, утром 20 августа правительство Казахстана объявило о переходе к новой экономической политике, в рамках которого тенге был отпущен в свободное плавание. При этом, как передает «Коммерсант», Нацбанк установил дополнительное правило по осуществлению обменных операций: курсы покупки и продажи валюты не могут отличаться более чем на 2 тенге и не могут меняться в течение дня. Швейцария сообщила о расширении списка подозреваемых по «делу Гульнары Каримовой» 2015-08-20 15:37 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Гульнара Каримова Тем временем, как сообщает «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода) со ссылкой на свой источник в узбекских следственных органах, в Узбекистане арестовано девять человек, причастных к уголовным делам, расследуемым в США и Европе по делу о коррупции с участием Гульнары Каримовой и трех иностранных телекоммуникационных компаний. Среди задержанных - Алишер Эргашев, Шохрух Собиров, Нурмухаммад Содиков и Раиса Сафарова, которые были основными участниками коррупционных схем, созданных старшей дочкой узбекского президента. Ранее сообщалось, что Шохрух Сабиров и Алишер Эргашев, работавшие в компании «Кока-кола Узбекистан», были арестованы в Швейцарии 30 июля 2012 года в связи с расследованием об отмывании крупных сумм денег. В рамках этого расследования 19 сентября в Швейцарии были арестованы счета нескольких граждан Узбекистана, связанных с руководством этой страны, «заморожено» почти 600 млн франков ($640 млн), находившихся на счетах нескольких швейцарских банков. Эргашев был непосредственно связан с Гульнарой Каримовой – значился управляющим директором двух коммерческих компаний, которые принадлежали «узбекской принцессе». Кроме того, Эргашев был официальным представителем оффшорной гибралтарской компании Takilant в тот момент, когда она открывала в Швеции банковские счета, в настоящее время замороженные в связи с возбуждением уголовного дела по факту подозрительной сделки телекоммуникационной компании TeliaSonera в Узбекистане в 2007 году. В октябре 2012 года Сабиров и Эргашев были отпущены под залог, после чего сразу же улетели в Узбекистан. Отметим, что это не первая группа приближенных Гульнары Каримовой, которыми после начала международного расследования заинтересовались правоохранительные органы Узбекистана. В феврале 2014 года Генпрокуратура этой республики сообщила о задержании гражданского мужа «узбекской принцессы» Рустама Мадумарова, ее помощницы Гаяне Авакян и некоторых других людей, в отношении которых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 184 («Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей, совершенное в особо крупном размере»), пункту «в» части 2 статьи 178 («Сокрытие иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц») и другим статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Позже надзорное ведомство пояснило, что Мадумаров и Авакян нанесли государству и отдельным компаниям ущерб в особо крупных размерах, а именно - «путем подлога и незаконных операций регистрировали внутри Узбекистана и за рубежом различные фиктивные структуры, занимались получением незаконной прибыли и легализацией преступных доходов, уклонением от уплаты налогов, сокрытием иностранной валюты и выводом ее за пределы страны». В июле Генпрокуратура Узбекистана проинформировала о вынесении обвинительного приговора Мадумарову и Авакян: они получили по 10 и 9 лет лишения свободы соответственно, но из-за сложения наказаний обоим срок заключения сокращен на треть. Судьба самой Гульнары Каримовой неизвестно: по неофициальным данным, она находится под домашним арестом. Напомним, в настоящее время власти Швейцарии, Нидерландов, США и Швеции ведут в отношении ряда оффшорных компаний, фактической владелицей которых, по их сведениям, является Гульнара Каримова, расследование по делу о коррупционных сделках в процессе выхода телекоммуникационных компаний Vimpelcom, MTS и TeliaSonera на узбекский рынок. В марте 2015 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) опубликовал результаты объемного исследования о том, как Каримова контролировала телекоммуникационную отрасль Узбекистана и получала взятки сразу от нескольких телекоммуникационных компаний. Согласно имеющимся у OCCRP финансовым документам, TeliaSonera заплатила Каримовой $381 млн и обещала дополнительно $75 млн, от Vimpelcom и Alfa Telecom она получила $176 млн, MTS перечислил $350 млн. Всего на таких сделках Каримова «заработала» более $980 млн. В августе 2015 года сообщалось, что США обратились к Ирландии, Бельгии, Люксембургу, Швеции и Швейцарии с просьбой арестовать активы на общую сумму $1 млрд в рамках расследования сомнительных сделок на телекоммуникационном рынке Узбекистана с участием Vimpelcom, MTS и TeliaSonera. Подробнее по этой теме - в материалах рубрики «Гульнара Каримова». Президент Таджикистана выступает за организацию прямого авиа- и железнодорожного сообщения между Душанбе и Ашхабадом 2015-08-20 16:56 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Эмомали Рахмон (слева) и Гурбангулы Бердымухамедов Президент отметил, что Туркменистан «занимает одно из приоритетных мест во внешнеполитической стратегии Таджикистана», который заинтересован в создании совместных предприятий, открытии торговых домов, более тесном сотрудничестве в области транспорта, упрощении порядка поездок для деловых кругов и поддержании активности работы Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, шестое заседание которой состоялось в апреле текущего года в Душанбе. По словам Рахмона, в торгово-экономических отношениях, взаимных инвестициях, расширении деловых контактов между предпринимателями двух стран есть огромный незадействованный потенциал. Помимо развития транспортно-транзитной инфраструктуры и взаимной торговли президент Таджикистана и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов считают одним из приоритетных направлений сотрудничества топливно-энергетическую сферу. Как подчеркнул президент Туркмении, строящиеся в Лебапском и Марыйском велаятах (областях) новые энергомощности позволят, как минимум, в пять раз увеличить объемы экспорта туркменской электроэнергии за рубеж. Обе страны также задействованы в региональных и континентальных проектах в сферах транспорта и энергетики, которые призваны обеспечить прорывной характер развития национальных экономик на десятилетия вперед. Одним из таких проектов является прокладка нового газопровода по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Китай. Эмомали Рахмон также высказал предложение об увеличении количества президентских квот для студентов, которые планируют обучаться в вузах двух стран. Эта инициатива была поддержана президентом Туркменистана. В дальнейшем таджикские студенты смогут учиться в Международном университете нефти и газа Туркменистана, сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана. Кроме того, в скором времени стороны намерены решить вопрос о безвизовом посещении двух стран гражданами Таджикистана и Туркменистана, обладающими служебными паспортами. Отдельной темой встречи стала ситуация в Афганистане. Президенты выразили общее мнение, что урегулирование конфликта в этой стране возможно только мирными, политическими средствами, на основе широкого общенационального диалога, тогда как силовые методы решения внутриафганских проблем контрпродуктивны и не имеют перспективы. Главы государств высказались за более широкое задействование в Афганистане миротворческого потенциала международного сообщества, прежде всего, под эгидой ООН. Туркменистан и Таджикистан выступают за оказание активной международной поддержки правительству Афганистана, содействие эффективной интеграции этой страны в региональные и международные экономические процессы, в частности в энергетические и транспортные проекты. Касаясь решения экологических проблем, президент Туркмении рассказал о своей инициативе создании под эгидой ООН Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата, которую он намерен озвучить на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы надеемся на поддержку таджикской стороны в этом вопросе», - сказал Бердымухамедов. По итогам встречи в верхах были подписаны пять документов, в том числе - соглашения о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, книжного дела, здравоохранения, программа сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2016-2017 годы, совместное коммюнике, сообщает «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода). Эмомали Рахмон также ознакомился с ходом строительства в туркменской столице «Олимпийского городка», сдача которого приурочена к Пятым азиатским играм, запланированных на 2017 год. По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, объем таджикско-туркменского товарооборота за семь месяцев этого года составил более $65 млн, что на 11 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом свыше $63 млн в торговом обороте между двумя странами приходится на импорт туркменских товаров в Таджикистан. |

| В избранное | ||