| ← Октябрь 2015 → | ||||||

|

25

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Казахстан: 80 общественных организаций и гражданских активистов предупредили премьер-министра об опасности нового законопроекта об НПО

|

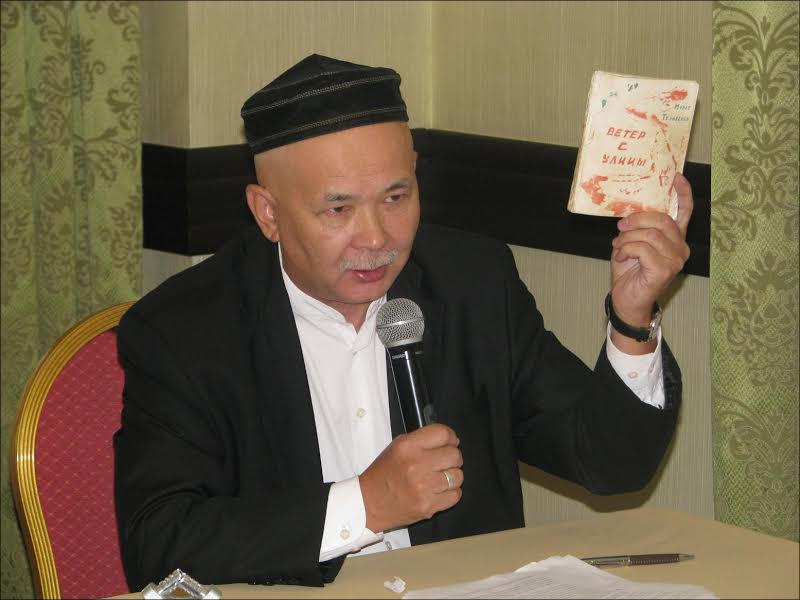

Казахстан: 80 общественных организаций и гражданских активистов предупредили премьер-министра об опасности нового законопроекта об НПО 2015-10-26 19:25 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  «Казахстан, благодаря усилиям правительства РК и многих неправительственных организаций, с целью привлечения в страну инвесторов в 2005 году присоединился к Международной Инициативе Прозрачности Добывающих Отраслей (ИПДО). Только через 8 лет, 17 октября 2013 г., Казахстан сумел подтвердить свою приверженность главным требованиям прозрачности и подотчетности добывающего сектора, продемонстрировав всему миру привлекательность инвестиционного климата, а населению - дав надежду, что средства от добычи ресурсов «работают» на благо всех, - говорится в письме. - Участие гражданского общества является основополагающим фактором в достижении целей ИПДО в том, чтобы созданная ИПДО прозрачность привела к лучшей подотчетности. Поэтому возможность активного использования гражданами информации, получаемой от ИПДО, является критически важным компонентом внедрения ИПДО и участия гражданского общества в процессе ИПДО. Гражданское общество обращает внимание всех имеющих возможность влиять на принятие решений, что Стандарты ИПДО содержат обязательные требования, касающиеся развития и поддержки гражданского общества, свободного беспрепятственного участия общественности во всех сферах эффективного управления, не только в процессе ИПДО. В настоящее время гражданское общество серьезно обеспокоено тем, что в Сенате готовится к принятию Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности неправительственных организаций», что 2016 году может стать непреодолимым препятствием для подтверждения страной статуса «страны-последователя». В частности, проектом предлагается ввести дополнительный контроль со стороны государственных органов в отношении общественных организаций, вводится дополнительная отчетность для НПО, предусматривается возможность по приостановлению деятельности НПО, вплоть до ликвидации», - отмечается в письме. Общественные организации и активисты, подписавшие письмо, заявляют об опасности принятия закона, который позволит ввести монополию на предоставление грантов только через единого Оператора на территории Казахстана, вне зависимости от источников предоставления гранта (международные организации, дипломатические представительства, международные некоммерческие организации и т.д.). Протест вызывает и создание общей базы НПО, за непредоставление сведений в которую (или предоставление неточных сведений) возможно наказание вплоть до приостановки деятельности неправительственной организации. «В условиях Казахстана такое положение приведет к преследованию независимых НПО и их закрытию, аналогично тому, что происходит в Азербайджане, России и Таджикистане», - говорится в письме. «Принципиальным негативным моментом является то, что ст.5 проекта закона ограничит сферы деятельности НПО, получающих гранты из любых источников, не только государственных. Уполномоченный орган в лице Министерства культуры и спорта будет наделен правом проверки сведений, предоставляемых НПО, филиалами и представительствами международных некоммерческих организаций в базу данных НПО. Именно его решения будут положены в основу того, какие НПО будут закрываться под предлогом непредоставления данных», - обращают внимание подписанты, уверенные, что если Казахстан не пройдет очередную проверку на соответствие требованиям ИПДО, то это автоматически снизит рейтинг страны для инвесторов, как уже случилось с Азербайджаном. «Более того, принятие закона в таком виде неминуемо повлечет понижение рейтинга Казахстана в таких международных индексах, как: Рейтинг бизнес среды (Business Environment Rankings), Качество государственного управления (Worldwide Governance Indicators), Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), Индекс управления доходами (Revenue Governance Index), Индекс демократии (Democracy Index), Глобальный рейтинг права на информацию (Global Right to Information Rating), Индекс восприятия коррупции (Corruption perception index), Индекс хорошей страны (Good Country Index) и т.д., - говорится в письме. - И кроме того, негативно скажется на прохождении Казахстаном очередного этана мониторинга Организации экономического сотрудничества и развития. Важно понимать, что пользователями международных индексов и рейтингов, помимо национальных правительств, являются представители других заинтересованных групп, таких, как бизнес-ассоциации, инвестиционные компании, крупные международные банковские институты и организации». Среди подписантов - Общественный фонд «Международная Правовая Инициатива», Международный центр журналистики MediaNet, Центр исследования правовой политики, Общественный фонд «Институт Национальных и Международных Инициатив Развития», Общественный фонд «Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник», Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», Казахстанское международное Бюро по правам человека и соблюдению законности, Общественный фонд «Правовой медиа-центр», Общественное объединение «Фонд Журналисты в беде», Общественный фонд «Врачи против наркотиков», ОЮЛ «Казахстанская ассоциация паллиативной помощи», Общественный фонд «Фонд поддержки, помощи детям и подросткам Казахстана с аутизмом и другими проблемами в развитии «Ашық Әлем», Общественное объединение «Центр социальной адаптации детей сирот и выпускников детских домов «Мирэкл», ОФ «Ар. Рух. Хак», Penal Reform International office in Central Asia/ Международная тюремная реформа, офис в Центральной Азии, Ассоциация по правам человека в Центральной Азии и другие, всего 80 подписантов. Россия: Мать умершего младенца обжаловала решение суда о своем выдворении. Обнародовано видео полицейских с Умарали 2015-10-26 19:31 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Умарали Назаров Как сообщили изданию в Октябрьском районном суде северной столицы, постановление о выдворении Юнусовой от 13 октября еще не вступило в законную силу, и гражданка Таджикистана воспользовалась правом на обжалование. Дело о нарушении миграционных правил заново рассмотрит Санкт-Петербургский городской суд. Дата рассмотрения жалобы Юнусовой еще не назначена. Кроме административного дела о нарушении миграционных правил, она в качестве потерпевшей участвует в уголовном деле – по факту смерти ее ребенка. Напомним, малыш Умарали скончался в ночь на 14 октября, после того как был отнят у матери – 21-летней Зарины Юнусовой, задержанной за нарушение миграционного законодательства (пребывание без регистрации) 13 октября. Сотрудники УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с полицейскими отвезли Юнусову с ребенком в отдел полиции, откуда мальчик врачами скорой помощи был доставлен в Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей, имени Цимбалина. В ночь на 14 октября младенец скончался, по предварительным данным, от острой респираторной вирусной инфекции. Однако родители малыша утверждают, что ребенок был совершенно здоров. Обстоятельства и причины гибели малыша по-прежнему остаются неизвестными. Главк петербургской полиции, вынужденный оправдываться за случившееся, предоставил «Фонтанке» видеозапись с камеры наблюдения в первом отделе полиции, куда была доставлена Зарина Юнусова с сыном. На кадрах видно, как инспектор по делам несовершеннолетних заботливо качает малыша на руках и кормит его из бутылочки молочной смесью. Казахстан: Книга Бития, или Кто и что «разжигает» 2015-10-26 23:16 ferghana@ferghana.ru (Арман Бейсинбинов) Ситуация вокруг написанной 23 года назад и неизданной книги Мурата Телибекова «Ветер с улицы» сама по себе напоминает абсурдистскую повесть. За цитирование фрагментов из книги под арестом находятся два человека: одного можно условно считать сторонником книги, другого – противником. Сам Мурат Телибеков оказался между молотом и наковальней: одно уголовное дело пока приостановлено, по другому он проходит свидетелем. Привет из прошлого В далеком 1992 году Мурат Телибеков обратился в алма-атинское издательство «Кытап» с просьбой напечатать сборник его произведений под общим названием «Ветер с улицы». Сославшись на какие-то технические причины, издательство уничтожило вышедший небольшой тираж, извинившись перед автором и выплатив ему компенсацию, после чего все и забылось. Однако даже для того относительно либерального времени размышления писателя о политической системе, о стране и о своей нации могли показаться слишком резкими. Внезапно тема нации снова всплыла 7 апреля 2015 года, когда полиция возбудила в отношении Телибекова дело по «популярной» в стране политической статье – «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Немногим раньше в Алма-Ате незамеченной для СМИ и общественности прошла пресс-конференция группы национал-патриотической «интеллигенции» с участием общественной деятельницы Гульбахрам Жунис, которая стала известна после хулиганской выходки: во время пресс-конференции ныне осужденного оппозиционного политика Владимира Козлова она сотоварищи забросали его яйцами и выкрикивали оскорбления за то, что русский заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента. В этом году пресс-конференция Гульбахрам Жунис была полностью посвящена книге Телибекова. Участники обвинили писателя, этнического казаха, в «осквернении чести и достоинства всех граждан Казахстана». Но поскольку никто из обычных граждан Казахстана претензий не высказал, то нелегкую миссию доноса и обличения взвалили на себя национал-патриоты. А те, ради чьих дальнейших действий «пресс-конференция» и устраивалась, не замедлили отреагировать. Как указывается в материалах уголовного дела, где Мурат Телибеков проходит подозреваемым, - оно возбуждено «по поводу публикации, размещенной весной этого года на сайтах Zona.kz и «Файлообменник». Полиция также назначила филологическую экспертизу и получила нужные ей подтверждения – в публикации (по всей видимости, лишь в одном ее фрагменте) содержатся выражения, оскорбляющие честь и достоинство казахской нации. На что сам Телибеков ответил, что в целом книга его, но вменяемый ему определенный оскорбительный отрывок - чужой, тем более что за 23 года файлы, переданные в печать, могли оказаться у кого угодно. А вставить нужные слова в текст – дело техники. К тому же в единственном экземпляре отпечатанной книги Телибекова тех фраз и слов о казахской нации нет. 12 октября этого года вечером в Алма-Ате почти одновременно несколько десятков полицейских ворвались в офис Ермека Нарымбаева и в квартиру Серикжана Мамбеталина – двух оппозиционно настроенных общественных активистов. У обоих изъяли всю оргтехнику (у Нарымбаева обыск прошел еще и дома). Успокоив подоспевших супругу и адвоката Нарымбаева, что забирать его не станут, полицейские тайно все-таки вывезли Нарымбаева в департамент внутренних дел. Там же вскоре оказался и Мамбеталин. Обоих обвиняли в том, что на своих страницах в Facebook они процитировали крамольный отрывок из «Ветра с улицы». Причем, если Нарымбаев признал, что, несмотря на резкость, слова писателя честные, то Мамбеталин сопроводил их пояснением «Слова Иблиса». Этого оказалось достаточно, чтобы на следующий день обоим продлили арест на два месяца на период следствия по «групповому разжиганию» межнациональной розни. Перед задержанием Нарымбаева и Мамбеталина также прошла пресс-конференция национально-ориентированной «интеллигенции», среди которых снова оказалась Гульбахрам Жунис. И опять раздались знакомые требования - обратить внимание органов на онлайн-деятельность обоих активистов. Для подстраховки в тот же день поступило аналогичное требование от еще одной группы национал-патриотов, возглавляемой поэтом Мухтаром Шахановым, и чтобы уж наверняка – был сделан контрольный анонимный звонок. Так что полиции «ничего не оставалось делать», как оперативно и шумно отреагировать на массовые заявления возмущенных граждан. Как бы ни были обидны слова, якобы сказанные Телибековым, - они выражают чувства писателя по отношению к собственной нации, а не к какой-то другой. И с этой точки зрения возбуждение уголовного дела по статье о разжигании межнациональной розни не поддается никакой нормальной логике. Если совершить экскурс в историю, то наиболее почитаемый в Казахстане поэт и мыслитель Абай, живший в позапрошлом столетии, не менее жестко отзывался о своих соплеменниках («О чем они говорят? Не о науке и знаниях, не о мире и справедливости радеет казах, ему бы разбогатеть, да не знает — как? Вот и ловчит, хитрит, чтоб хоть лестью выманить богатство у других, не удастся — будет люто враждовать со всем светом. Отца родного не прочь обобрать и не сочтет это позором для себя»). С постоянной критикой обращался к казахам и недавно умерший «последний казах» Герольд Бельгер – известный казахстанский писатель немецкого происхождения, безупречный знаток казахского языка, еще при жизни ставший совестью нации. И ему это прощалось, поскольку, несмотря на происхождение, душой он был казах и искренне болел за «свою» нацию. Кстати, Герольд Карлович ранее прочел запретное произведение Телибекова. «Я бы не стал утверждать, что такая литература не имеет права на существование, - высказался он. - Есть, очевидно, поклонники и у такой литературы. Общественно вредной, опасной, разжигающей вражду, стравливающей народы, призывающей к свержению власти, сеющей смуту и пр. я эту книгу не считаю». Можно было бы привести десятки фамилий европейских и русских писателей, которые более чем негативно отзывались о своих соотечественниках. Но на то они и писатели, чтобы показывать самые неприглядные стороны национальных характеров. Если они, конечно, действительно писатели.

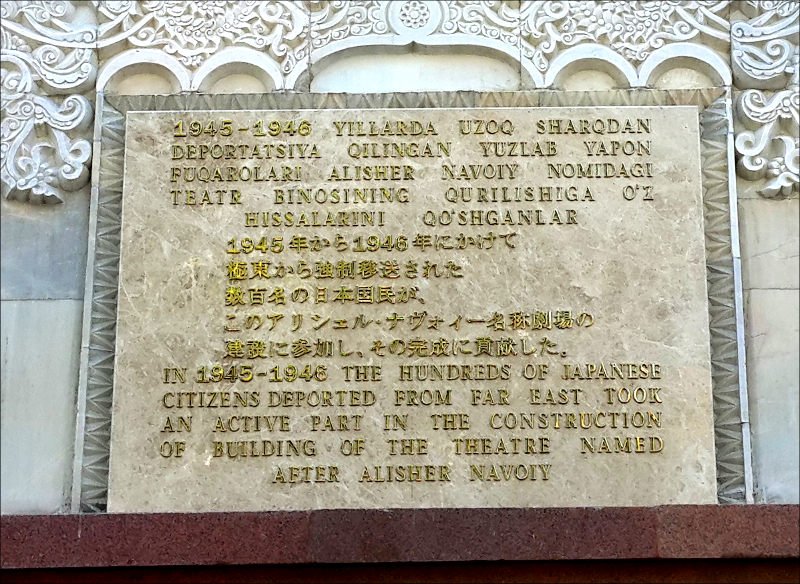

«Корпус Д» не понимает шуток Частично прочесть книгу Мурата Телибекова труда не составляет даже сейчас – и нужно быть «особо продвинутым» интернет-пользователем, чтобы в заявлениях и следственных материалах опираться на непонятный «файлообменник» (редакция ныне заблокированого сайта Zona.kz доказала, что не имеет к обвинению никакого отношения и у себя произведения не размещала). Зачем Казахстану понадобилось разыгрывать весь этот бурлеск? Вряд ли кто узнает. Страна, следующая определенной логике во внешней политике, не перестает удивлять мир непредсказуемостью в политике внутренней. Запрещать книги уже доводилось. Генеральная прокуратура под угрозой уголовной ответственности запрещала читать гражданам книгу «Крестный тесть» беглого зятя президента Назарбаева Рахата Алиева, после чего все, конечно же, принялись скачивать ее из сети. Казахстанские суды умудрились запретить суру из Корана и приговорить к сожжению Библии. Так что при такой последовательности нет ничего удивительного и в отношении к книге Мурата Телибекова. Но, скорей всего, дело в другом. Во время своей пресс-конференции в августе М.Телибеков высказал предположение, что преследования стали ответом на его попытку выставить свою кандидатуру на последних президентских выборах и местью за устроенный им скандал во время обязательного экзамена на знание казахского языка, процедура которого предельно непрозрачна. - Люди предупреждали меня, что мое поведение на экзаменационной комиссии было непозволительно дерзким. И, несомненно, реакция будет, и я буду наказан за эту непозволительную вольность, - поделился тогда Мурат Телибеков. Можно подробней остановиться и на личности общественного деятеля, чтобы попытаться понять, на каком этапе он все-таки «достал» власти. Мурат Телибеков, председатель «Союза мусульман Казахстана» и «Мусульманского комитета по правам человека», человек, безусловно, талантливый, но для традиционалистского общества слишком эксцентричный, к тому же любитель мистификаций и стёба. Прекрасный публицист (в том числе автор еще одной табуированной пьесы «Абай IV») пользуется немалой популярностью в СМИ благодаря пресс-релизам, которые выходят от имени «Союза мусульман Казахстана». Например, была выдвинута инициатива построения отдельного Национального пантеона для самых достойных граждан и поиска под него места. Для этой цели, по мнению СМК, как нельзя лучше подходит Луна, так как «захоронения выдающих личностей должны быть достаточно удалены от земли, дабы избежать актов осквернения и вандализма со стороны экстремистов и террористов… Принимая во внимание обожествление Луны многими народами, строительство на ее поверхности пантеона придаст Казахстану особый статус, что увеличит приток инвестиций в страну», а саму Луну при этом можно будет включить в состав Акмолинской области. Или инициатива относительно президентского возраста. Поскольку по Конституции РК установлен минимальный возраст 40 лет, но отсутствует максимальный, то «в случае, если глава государства по достижении 80-летнего возраста стремится и далее управлять страной, он должен быть казнен вне зависимости от его желания», - указывается в пресс-релизе. Еще была инициатива «Союза мусульман» по учреждению специального корпуса «Д» для чиновников с низким интеллектуальным уровнем. «Необходимость нововведения продиктована тем, что в последнее время участились публичные высказывания и предложения государственных чиновников, вызывающие всеобщий смех и недоумение. Тем самым в значительной степени подрывается авторитет власти и степень доверия к ней. Чтобы не допустить этого, предлагается всем чиновникам, входящим в корпус «Д», запретить выступать в СМИ и не допускать к решению важных государственных вопросов», но поскольку такие чиновники, как правило, дисциплинированы и исполнительны, им предлагается доверить курьерскую службу или организацию фуршетов. Но вот как раз многочисленные чиновники «из корпуса «Д», а также силовики, как правило, не отягощены чувством юмора и все воспринимают буквально. И могут обидеться. К тому же, помимо виртуального пространства, есть еще реальность, и в ней Мурат Телибеков несколько раз приговаривался к штрафам и административным арестам за участие в деятельности незарегистрированной организации и в акциях протеста. Также несколько раз успел «наступить на мозоль» официальному духовенству, так что противников у него хватает. То же самое можно сказать и о двух других пострадавших за распространение отрывка из книги. Оба явно относятся к «несогласным». Ермек Нарымбаев – бывший политзэк, отсидевший четыре года по сфальсифицированной статье, но при этом не успокоившийся. Последняя административная отсидка за попытку публично задать вопрос властям после девальвации тенге у него произошла в августе 2015-го, и это был первый случай в Казахстане, когда за него лично вступился Специальный докладчик ООН по вопросам мирных собраний Майна Киаи. У Серикжана Мамбеталина перед предпоследними парламентскими выборами фактически отняли партию «Руханият», после чего он долгое время жил за границей, в том числе на Украине. Недавно вернувшись в страну, он вновь стал всё чаще заявлять о себе. Как видно, и в их случаях хватило поводов для «показательной порки». «Ветер с улицы» продолжает нагонять страх Сейчас дело в отношении Мурата Телибекова приостановлено – официально полиция направила запрос в «файлообменник» по поводу того, кто же разместил там произведение. Однако опасная книга продолжает жить своей жизнью. Недавно еще одной гражданской активистке из Алма-Аты Бахытжан Торегожиной оперативно вручили прокурорское предупреждение, как только она заикнулась в facebook’е о намерениях начать кампанию по перепостам книги Телибекова. В то же время адвокат Телибекова Серик Сарсенов обнаружил, что все сроки привлечения к ответственности писателя прошли, даже если бы и было за что привлекать. Полиция возбудила дело по статье Уголовного кодекса, вступившего в силу в январе 2015 года, хотя сама публикация была сделана задолго до этого. И хотя в прежнем УК такая статья имелась, но максимум, что по ней грозило, – штраф. Согласно же законодательства, «закон, усиливающий ответственность, не имеет обратной силы», - отмечает адвокат. С разных сторон и за Телибекова, и за Нарымбаева, и за Мамбеталина встали вступаться местные и международные организации. В поддержку Телибекова высказался Казахский пен-клуб, в отношении двух других замолвил слово Human Rights Watch. Но, похоже, что книга «Ветер с улицы», получив изрядную рекламу, уже стала инструментом в новом витке «охоты на ведьм». И за это автор уже никак не в ответе. Арман Бейсинбинов Узбекистан: «Главный архитектор» страны Ислам Каримов стирает память 2015-10-27 02:23 ferghana@ferghana.ru (Соб. инф.) 25 октября 2015 года в Ташкенте после реконструкции состоялось торжественное открытие Государственного академического большого театра оперы и балета имени Алишера Навои - единственного «большого» в Средней и Юго-Восточной Азии. В церемонии открытия театра приняли участие глава правительства Узбекистан Шавкат Мирзиёев и приехавший сюда в эти дни премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Само здание театра - красивейшее в Ташкенте - реконструировалось целых три года (с 2012-го), а спектакли всё это время шли на сцене Дворца искусств «Туркистон». Перед визитом высокопоставленного японского гостя со стены здания по приказу узбекских властей были сбиты мраморные таблички на русском и узбекском языках с указанием автора его проекта - русского советского архитектора Алексея Викторовича Щусева. Вместо них появилась надпись на трех языках (русского среди них нет), которая гласит, что в 1945-46 годах активное участие в строительстве здания театра приняли сотни японских граждан, «депортированных с Дальнего Востока». Так сказал фараон Очевидно, что такая замена была произведена по распоряжению самого президента Узбекистана. Однажды, в 2013 году, таблички на здании театра по его указанию уже меняли. Вот что писала тогда японская газета Yomiuri Shimbun (перевод 12news.uz: «Театр был построен в 1947 году и смог пережить мощное разрушительное землетрясение 1966 года. Это явилось одной из причин высокой оценки узбекским народом японских технологий и ответственного подхода к любому делу. На левой стороне стены театра выгравированы такие слова: «Сыновья японского народа участвовали в строительстве данного театра с внесением своего огромного вклада». Здесь под «сыновьями японского народа» имеются в виду японские военнопленные, интернированные в республику после окончания Второй мировой войны. С обретением страной независимости на данной табличке по указанию Президента Ислама Каримова словосочетание «японские военнопленные» было исправлено, потому что Узбекистан никогда не воевал с Японией».

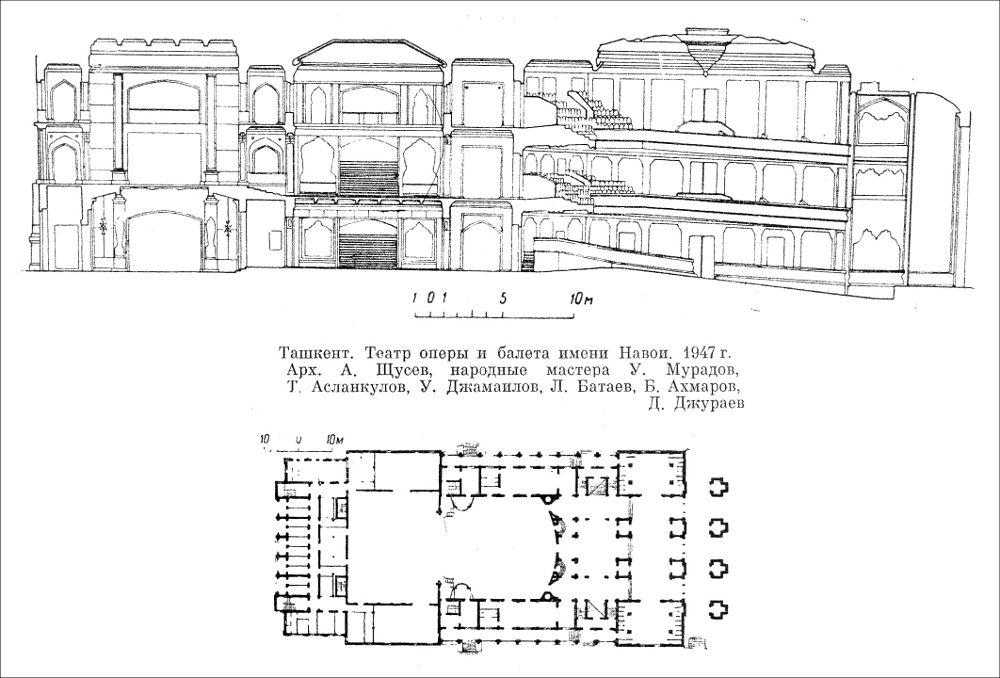

Согласитесь: этот текст звучит абсурдно. Получается, что Узбекистан никогда не был в составе Советского Союза, а некие «сыновья японского народа», неизвестно как оказавшиеся в далёком Ташкенте, еще и принесли сюда какие-то «технологии». Какой такой Щусев? Откроем официальный веб-сайт театра. В разделе «История театра» слова «Советский Союз» или «СССР», а также имя архитектора, построившего здание, не упоминаются. Кажется, в республике в самом деле выросло целое поколение «иванов, не помнящих родства». Или его выращивают специально? Тогда напомним. Знаменитое на весь СССР здание ташкентского оперного театра было построено в 1939-1948 годах по проекту академика Алексея Викторовича Щусева (1873-1949) - знаменитейшего советского архитектора (автора, в том числе, проекта мавзолея на Красной площади в Москве). Алексей Щусев лично руководил строительством. Японские военнопленные участвовали в строительства здания театра лишь на завершающем этапе. После окончания строительства по предложению Алексея Щусева перед театром был устроен фонтан, струи которого и поныне вырываются из раскрытой «коробочки хлопка» (в 2000-е эта «коробочка» была многократно воспроизведена при строительстве новых фонтанов в Ташкенте).

Какие такие японцы? После завершения войны СССР с Японией в ноябре 1945-го в Узбекистан были отправлены 23-25 тысяч солдат и офицеров разгромленной Квантунской армии (подробнее см. статью В земле Узбекистана остались лежать 817 японцев – военнопленных времен Второй мировой войны). Их разместили в разных городах и поселках Узбекской ССР – в Ташкенте, Ангрене, Бекабаде, Коканде, Кагане и других, используя как бесплатную рабочую силу на строительных и хозяйственных объектах. Японцы строили административные здания, жилые дома, заводы, дороги, возводили плотины, тянули линии электропередач, трудились на предприятиях. С участием японских пленных в Ташкенте, помимо театра имени Навои, были построены театр имени Мукими, текстильный комбинат, здания Центрального телеграфа и Министерства культуры. В Чирчике – заводы Химмаш и Сельмаш, Дворец культуры химиков. Они протянули высоковольтную линию электропередачи от Бекабада до Ташкента, которая и поныне обеспечивает энергией значительную часть столицы, участвовали в строительстве Фархадской ГЭС, возвели целый жилой район в Фергане.

Большинство японских узников советских лагерей называют себя не «военнопленными», а «интернированными», поскольку сложили оружие уже после официальной капитуляции Японии, то есть после окончания войны. По их мнению, Сталин нарушил пункт 9 Потсдамской декларации, в которой говорилось, что «японским вооруженным силам после того, как они будут разоружены, будет разрешено вернуться к своим очагам с возможностью вести мирную и трудовую жизнь». Советская же сторона настаивала на том, что японские интернированные военнослужащие должны были быть освобождены и репатриированы после подписания мирного договора (а он, как известно, не подписан до сих пор).

Японцы удерживались в Узбекистане до конца-1940-х - начала 1950-х годов. Восемьсот семнадцать человек скончались тут и были похоронены в разных частях республики. В 1990-е годы места захоронений японцев были при активном содействии правительства Японии приведены в порядок. Благоустройство всех японских кладбищ в Узбекистане было завершено в 2002 году. Весной 2015 года со стены театра были украдены (или официально сняты?) таблички из цветного металла с надписями о том, что в его строительстве принимали участие известные мастера и художники, а также японские граждане. Видимо, те самые таблички, содержание которых «исправил» узбекский президент. На нескольких языках на них было написано: «В 1943-46 г.г. сотни японских граждан, депортированных с Дальнего Востока, внесли свой вклад в строительство здания театра имени Алишера Навои», «В строительстве здания и художественном оформлении его интерьера участвовали Почетный Академик АН Узбекистана Уста Ширин Муродов, народные художники Ч.Ахмаров, Т.Арслонкулов, народные мастера К.Джамилов, А.Болтаев, Б.Джураев, Дж.Джураев, С.Норкузиев и их ученики».

«Теперь там напишут, что [театр] построил Тамерлан. Это продолжение сноса памятников и уничтожение памяти», - прокомментировал сообщение о краже один из наших читателей. Имена перечисленных мастеров и художников на новой табличке тоже не фигурируют. Комментарий искусствоведа Какое место архитектура занимает в идеологическом строительстве в постсоветских государствах? Этот вопрос мы задали авторитетному искусствоведу Борису Чуховичу. И вот что он ответил: «В ситуации, когда огромное количество ташкентских архитектурных памятников стирается с лица земли или перестраивается до неузнаваемости, к смене памятной доски на театре им.Навои можно было бы отнестись просто как к симптоматическому знаку. Чтобы декодировать его смысл, следовало бы вернуться к первоначальной табличке, установленной еще в советское время. В ташкентском контексте памятная доска, посвященная архитектору здания, была случаем экстраординарным. Не припомню подобной ни на одном другом сооружении (за курьезным исключением двухэтажного сарая военной кафедры Политеха, позолотой сообщавшего, что зодчим оного был полковник Зайцев).  Борис Чухович - кандидат искусствоведения, член международной ассоциации художественных критиков (AICA); главный куратор Музея Центральноазиатского искусства (выставочный центр Монреальского университета); научный сотрудник кафедры эстетики и поэтики Квебекского университета в Монреале. Понятно, что в сегодняшних условиях смысл таблички утратил первоначальные коннотации и, наоборот, приобрел новые, ранее неочевидные. В частности, в выпячивании одного единственного имени, ассоциирующегося с властью Москвы, легко узреть нелепый колониальный реликт. Наверно, щусевская табличка смотрелась бы иначе, если бы на всех значительных ташкентских сооружениях появились имена их авторов. В конечном счете, Ташкент строило много зодчих, и ташкентцев среди них было больше, чем москвичей. Но упомянуть всех сложнее, чем убрать с глаз долой одного - так что выбор власти не удивляет. Тем более, если главным архитектором Ташкента в республике конвенционально величают президента страны».

Соб. инф. |

| В избранное | ||