| ← Октябрь 2015 → | ||||||

|

25

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

США продлили пребывание своих военных в Афганистане - из-за слабости афганских сил безопасности (видео)

|

США продлили пребывание своих военных в Афганистане - из-за слабости афганских сил безопасности (видео) 2015-10-16 11:49 ferghana@ferghana.ru (Фергана) США приостановили вывод своих войск из Афганистана из-за неспособности афганских сил безопасности справиться с радикальными группировками. Как заявил 15 октября президент США Барак Обама, в Исламской Республике до конца 2016 года будут находиться 9800 американских военнослужащих, затем их число снизится до 5500, передает The New York Times.

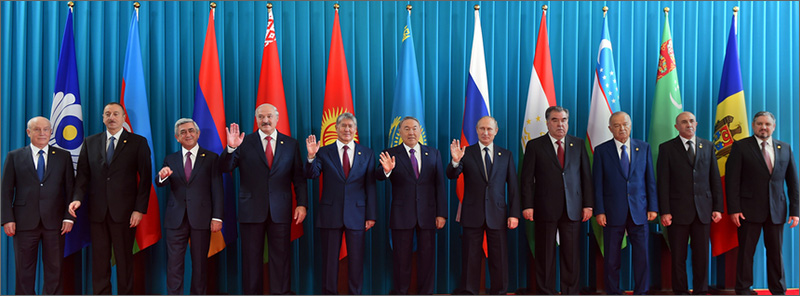

Ранее планировалось, что в 2016 году количество американских военных сократится вдвое, а к началу 2017-го в этой стране останется примерно 1000 военнослужащих, которые будут дислоцироваться в посольстве США в Кабуле. Однако весенняя активизация в Афганистане радикальных группировок и захват талибами города Кундуза внесли корректировки в планы администрации США. В кратком заявлении в Белом доме Обама сказал, что он по-прежнему выступает против идеи «бесконечной войны», но в долгосрочной перспективе американское присутствие в Афганистане имеет жизненно важное значение для безопасности Соединенных Штатов и страны, которая страдает от талибов, их союзников из «Аль-Каиды» и боевиков так называемого «Исламского государства» («Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.). Обама признал, что несмотря на более чем десять лет боевых действий и годы создания афганской армии и полиции - проект, который стоил США более $65 млрд, - афганские силы безопасности еще не в полной мере готовы выполнять задачу защиты своей родины: «В ключевых районах страны ситуация в сфере безопасности по-прежнему очень хрупкая, а в некоторых областях реален риск ее ухудшения». Военнослужащие США будут размещены в главном американском хабе в Баграме, что к северу от Кабула, а также на базах под Кандагаром на юге страны и в Джелалабаде на востоке. Эти базы являются основными для проведения контртеррористических операций и использования дронов. Главными задачами американского контингента будет подготовка и оказание помощи афганским силам безопасности - в рамках идущей с января 2015 года операции «Решительная поддержка» (Resolute support). Отметим, что о намерении США замедлить вывод своих войск из ИРА сообщалось в марте 2015 года, теперь это – принятое решение. Ранее президент Афганистана Ашраф Гани в беседе с Бараком Обамой выражал заинтересованность в сохранении американского военного присутствия в ближайшие годы. Как передает «Коммерсант» со ссылкой на AFP, решение США было поддержано генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который отметил, что оно «позволит обеспечить устойчивое присутствие НАТО и ее союзников в Афганистане». Акции TeliaSonera резко падают из-за сомнительных сделок в Узбекистане и других странах 2015-10-16 13:32 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Как передают «Ведомости», в открытом письме Muddy Waters Research совету директоров TeliaSonera говорится, что коррупционные платежи на общую сумму $380 млн в Узбекистане лишь верхушка айсберга: в других странах Евразии и Непале сомнительные выплаты холдинга составили $2,1 млрд, кроме того, TeliaSonera может столкнуться с необходимостью заплатить некоему партнеру в Азербайджане $934,5 млн. В связи с этим финансовой отчетности шведско-финского холдинга доверять нельзя: она недостоверно отражает движение средств, считают в Muddy Waters Research. Совет директоров и новое руководство «не в состоянии» справиться с этим коррупционным скандалом, «напротив, действия и заявления компании демонстрируют нерешительность и противоречивые намерения», – говорится в письме. По мнению исследовательской компании, все это может свидетельствовать о незаконных действиях. По данным Muddy Waters, штрафы TeliaSonera от регуляторов и правоохранительных органов, в том числе минюста США, за коррупционные действия могут превысить $1 млрд. TeliaSonera ответила Muddy Waters, что сотрудничает с правоохранительными органами и регуляторами в Швеции, Нидерландах и США, а ее финансовая отчетность публикуется в соответствии со всеми правилами и подтверждена аудиторами. Напомним, в последние годы репутацию TeliaSonera серьезно подмочил скандал с предполагаемыми взятками, которые компания платила старшей дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой за содействие в выходе на телекоммуникационный рынок этой страны. Деньги, перечисленные на счета близких к Каримовой персон и компаний, в настоящее время арестованы по требованию прокуратуры Швеции, а также министерства юстиции США. На днях в качестве подозреваемого в пособничестве в даче взяток при выходе на телекоммуникационный рынок Узбекистана шведскими прокурорами был допрошен бывший генеральный директор TeliaSonera Ларс Нюберг (Lars Nyberg). В сентябре шведско-финский холдинг сообщил о начале процесса сокращения своего присутствия в регионе «Евразия» с тем, чтобы со временем покинуть такие страны как Непал, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Молдову и Таджикистан. Подробнее о ситуации вокруг компании - в специальных рубриках «TeliaSonera» и «Гульнара Каримова». Отдать на расправу. Сергей Дуванов – об экстрадиции Мухтара Аблязова 2015-10-16 14:39 ferghana@ferghana.ru (Сергей Дуванов) На фото: Мухтар Аблязов и Нурсултан Назарбаев Подробнее в наших постоянных рубриках: о ситуации в Казахстане, в экономике, в области прав человека. Стало известно, что почти месяц назад премьер-министр Франции Манюэль Вальс подписал постановление об экстрадиции бывшего главы казахстанского БТА Банка и оппозиционера Мухтара Аблязова в Россию. Принимая такое решение, французские власти исходят из того, что экстрадиция лидера казахстанской оппозиции в Россию «его физическому и психическому состоянию» не угрожает. Но так ли это на самом деле? На мой взгляд, у французов с момента штурма Бастилии наметившаяся тенденция в сторону все большей и большей толерантности уже стала влиять на их отношение к откровенно автократическим режимам, заигрывая с которыми, они дошли до того, что стали содействовать им в преследовании их политических оппонентов. Такого рода политическая толерантность к правителям, узурпировавшим власть в своих странах, приводит к развитию политической слепоты, когда еврочиновники, оценивая ситуацию в далеко не демократических странах через призму демократических стандартов своих стран, с легкостью отдают на расправу диктаторам их политических противников. Это вместо того, чтобы обеспечивать им политическое убежище, как того требуют международные стандарты защиты прав человека. Это именно политическая слепота, выражающаяся в неспособности понять суть того, что происходит в странах, о которых берутся судить европейские политики. В нашем случае разговор идет о Казахстане и том, что перипетии политической борьбы не укладываются в традиционные рамки европейского формата противостояния власти и оппозиции. А потому европейским политикам, как, впрочем, и судьям очень сложно воспринимать казахстанские реалии - и, как следствие, адекватно на них реагировать. Поглядеть бы на тех экспертов и советников, которые консультировали премьер-министра Франции. И не только поглядеть! Очень хотелось бы сказать им кое-что по этому поводу. Так сказать, для расширения кругозора и прочищения мозгов. Дело в том, что приняв решение экстрадировать казахстанского оппозиционера в Россию, Париж фактически выдает его на расправу. Жестокую, циничную, без возможности помилования и защиты в суде. Нужно понимать, что сегодня нет принципиальной разницы, в руки каких спецслужб будет передан Аблязов, российских или казахстанских. Оговорка, что Аблязов не может быть передан Москвой казахстанским властям без согласования с французами, в данном случае никакой роли не играет. Это абсолютно не принципиально. Казахстанские силовики проведут нужную им работу над Аблязовым и в российских застенках. В свою очередь, их российские коллеги с удовольствием позволят казахским костоломам «поработать» с тем, за кем они так долго гонялись по всей Европе. Уж они-то заставят Аблязова заговорить и признать все, включаю подготовку революции, организацию госпереворота, финансирование беспорядков в Жанаозене, а при желании - и организацию трагедии на «Арканкергене». Это уже вопрос чисто технический: что скажут, то и признает. Для меня очевидно одно: расправа будет жестокой, без шансов на милосердие и прощение. В Казахстане не принято прощать тех, кто встал на путь борьбы с существующим политическим режимом. Примеры таких расправ в казахстанской истории имеются, но почему-то это не аргумент для французских политиков. Так что судьбе Аблязова не позавидуешь – его ждут пытки, издевательства, тюремное заключение, а возможно, и смерть. И это однозначно остается на совести французских чиновников, причастных к этой позорной выдаче казахстанского оппозиционера казахстанским властям. Сергей Дуванов Казахстан: Главной темой саммита глав СНГ была борьба с международным терроризмом (фото, видео) 2015-10-16 17:01 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В Казахстане 16 октября прошло заседание Совета глав стран-участниц СНГ (Содружества Независимых Государств). Как сообщает «Akorda.Kz» - пресс-служба казахстанского президента, - в саммите приняли участие главы восьми из одиннадцати стран СНГ: президент Азербайджана Ильхам Алиев, Армении – Серж Саргсян, Беларуси – Александр Лукашенко, Кыргызстана – Алмазбек Атамбаев, России – Владимир Путин, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана - Ислам Каримов, Казахстана - Нурсултан Назарбаев. Туркменистан прислал вице-премьера Сатлыка Сатлыкова, Молдова - замминистра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура. Украинская сторона была представлена временным поверенным в делах Украины в Казахстане Юрием Лазебником, о чем «Akorda.Kz» умалчивает, но сообщает «Tengrinews.kz». Исполнительный комитет СНГ представил его руководитель - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Саммит прошел в Rixos Borovoe Hotel на курорте Боровое (Бурабай) – в узком и расширенном составах. Напомним, что ему предшествовали официальный визит президента Украины Петра Порошенко (8-9 октября) и государственный – Владимира Путина (15 октября). Повестка саммита глав СНГ включала 17 вопросов, но главной темой была борьба с международным терроризмом. Как заявил Нурсултан Назарбаев, «СНГ должно приспосабливаться к новым реалиям, более эффективно реагировать на глобальные изменения и вызовы».

«Характеризуя ситуацию в мире, необходимо констатировать активизацию террористических группировок, деятельность которых подрывает сложившиеся устои мироустройства. Здесь уместно отметить, что международный терроризм крайне деструктивно влияет на ситуацию во многих государствах и затрагивает целые регионы. Существенная эскалация насилия увеличила число жертв среди мирного населения, преимущественно женщин и детей. В результате это привело к самой масштабной со времен Второй мировой войны вынужденной миграции гражданского населения Северной Африки, Ближнего Востока в Европу. На решение этой проблемы потребуются колоссальные финансовые ресурсы. Более того, под видом беженцев могут скрываться террористы. <...> Мы, главы государств СНГ, солидарны в эффективности принятия своевременных мер по безопасности. Для того чтобы бороться, нужно создать всемирную сеть по борьбе с террористической организацией с одобрения ООН», - цитирует президента Казахстана «Tengrinews.kz». Как передает «Азаттык» (казахская служба Радио Свобода), Владимир Путин заявил, что так называемое «Исламское государство» («Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.) преследует цель «проникновения в страны Центральной Азии» через Афганистан, где «ситуация достигает критической отметки». Путин считает, что скоординировать ответные действия на угрозу проникновения ИГ в Центральную Азию позволит соглашение о военном сотрудничестве.

Путин также сообщил, что Россия установила контакт с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Иорданией и Израилем и обсуждает с ними возможности противоборства терроризму. Он призвал все страны СНГ к участию в работе Багдадского информационного центра, созданного совместными усилиями России, Сирии, Ирака и Ирана.

«Хочу подчеркнуть возросшую актуальность сотрудничества в противодействии международному терроризму и в рамках нашего Содружества. По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч выходцев из России и других стран СНГ. И мы, конечно, не можем допустить, чтобы они полученный сегодня в Сирии опыт позднее применяли бы у нас дома. Необходимо обеспечить эффективную деятельность Антитеррористического центра СНГ, продолжать координировать работу спецслужб, осуществлять постоянный обмен информацией. Особенно важно внимательно следить за положением дел у внешних границ Содружества. И здесь не могу не согласиться с Президентом Узбекистана, который с тревогой говорил о ситуации, складывающейся в Афганистане», - приводит слова Путина «Kremlin.Ru».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, выразил озабоченность усилением экстремистских группировок, вовлечением в их ряды молодежи, использованием террористами ислама в своих грязных целях, шокирующими действиями ИГ, нестабильностью у границ Содружества и призвал глав государств принять решительные меры по борьбе с этими явлениями, передает «Ховар». По итогам саммита было подписано 16 документов, в том числе - заявление глав государств-участников СНГ по случаю 70-летия создания Организации Объединенных наций; заявление глав государств-участников СНГ о борьбе с международным терроризмом; обращение глав государств СНГ в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС; соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; концепция военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 года; программа сотрудничества государств-участников СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2016-2020 годы и другие. Казахстан завершил свое председательство в СНГ и передал эстафету Кыргызстану. Следующий саммит глав государств-участников Содружества пройдет в 2016 году в Бишкеке. Во второй половине дня в Боровом прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвовали президенты Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.

Как передает «Akorda.Kz», они подвели итоги работы в рамках Евразийского экономического союза, наметили новые перспективы развития ЕАЭС, утвердили порядок приема новых членов и прекращения членства в ЕАЭС, обсудили координацию действий по синхронизации работы ЕАЭС и «экономического пояса Шелкового пути», одобрили перечень секторов услуг, по которым формирование единого рынка услуг в рамках ЕАЭС будет осуществлено в соответствии с планами либерализации. Стороны рассмотрели также порядок взаимодействия Союза с третьими странами и международными организациями и приняли решение о начале переговоров с Израилем касательно заключения соглашения о зоне свободной торговли. Следующее плановое заседание Совета состоится в Москве в декабре 2015 года. Валерий Печейкин: «Чудеса - для глупых. Для умных - тайна» 2015-10-16 17:54 ferghana@ferghana.ru (Санджар Янышев) Пьесы московского драматурга Печейкина провоцируют, его методы зачастую выходят за рамки сугубо театральных: грань между искусством и жизнью, высказыванием художника и шокирующей общество «акцией» тут иллюзорна, как в картинах датчанина Ларса фон Триера. О старом кино и новом театре, об «ошибке Бога» и «технологии абсурда», о серебряной ложечке и бульонном кубике - очередной разговор Санджара Янышева с еще одним бывшим узбекистанцем, живущим в России. — Валерий, как всякого покинувшего Узбекистан, спрошу сходу: вам не жалко ташкентского солнца? — Я, честно говоря, не люблю солнце, поэтому ташкентский климат мне скорее мешал. Жалею, что так и не смог полюбить Ташкент. Он похож на родственника, о котором много чего вспоминают, но твое собственное и единственное воспоминание — вот он лежит мертвый в гробу и почему-то нужно трогать его ледяные пятки. Когда я родился и стал что-то сознавать, Ташкент уже был мертв, ему пустили кровь. Метафора простая и личная: русскоязычные стали уезжать, пространство культуры — сжиматься. Поэтому я довольно быстро понял, что мне там особенно делать нечего. — Можно ли сказать, что здешнее, российское, время вам более… соприродно? Скажем, его скорость. — Ну, в России тоже не ах какие скорости. Есть мнение, что русский любит быструю езду. Но это совсем не значит, что езда будет из точки А в точку Б. Да, быстрая, но часто она заканчивается в точке Ять. Это я еще мягко сказал. После приезда в Россию я некоторое время жил в Воронеже. И воронежское время течет не намного быстрее ташкентского. Московское — да. Но опять же, это время течет, как вода из лопнувшей батареи. В первый же день своего приезда в Москву я наблюдал одну картинку. Наглядная разница между столицами Узбекистана и России, между Востоком и Западом, так сказать. Я отправился на ВДНХ, сел на лавочку. Сижу. Мимо прошла парочка узбеков: муж и жена, ребенок — позади, метров за двадцать. Бежит, падает, разбивает колени, поднимается, бежит, снова падает. И так долго. Затем новая парочка: русские. Ребенок впереди, метров на пять, словно на невидимом коротком поводке. Вдруг он срывается с него, бежит, падает на четвереньки и лает на голубя. Родители говорят: «Молодец». В России ребенок, конечно, земной пуп. Но этот лающий русский мальчик стал для меня открытием Москвы. Здесь все на всех лают. — Я тут выясняю генеалогию наших русских ташкентцев. Как их предки попали в Среднюю Азию и пр. Чаще всего, это либо колонизация Туркестана, либо эвакуация в ходе Великой Отечественной. А также легендарное землетрясение 1966 года… — Еще — бегство от голода в начале 1930-х. Моей семьи, во всяком случае, это коснулось. Вначале была прабабушка Ева Солдатова. Она родилась 1908 году в Симбирской губернии — сейчас это Ульяновская область — вВешкаймском районе, селе Каргино, в семье бедных крестьян. Как звали мать, неизвестно, отца — Иван Солдатов. Он был барышником, покупал и продавал лошадей. Занятие опасное: могли убить или ограбить, когда гнали табун. Детей в семье было много, человек пять-шесть. Позже, уже в Ташкенте, прабабка поменяла имя: из Евы стала Евгенией, что, кажется, связано с ее атеистическими взглядами. Не захотела быть Евой. Евгения Солдатова умерла в Ташкенте в 1990 году. Говорят, перед смертью вспомнила все молитвы. У нее было домашнее имя — Бабуся. Ну, там долгая история, как Бабуся с мужем Николаем в 1930-м перебиралась в Ташкент, как работала сначала уборщицей, а затем на обувной фабрике №1. Как купили новый дом на улице Зольной. Об этом доме в семье до сих пор ходят легенды: 4-х метровые потолки, стены толщиной в 2,5 кирпича, доски 15 сантиметров. Ее сын Малышев Виктор Николаевич в 1952 году женился в Ташкенте на моей бабушке Савченко Александре Ивановне. Бабушка родилась в селе Мешково-Погорелово в 1930 году; она была оставлена родителями без документов, поэтому и имя, и фамилию, и национальность, и возраст она получила в детдоме, в украинском городе Николаев. В Ташкент она была эвакуирована во время войны, там работала на текстильной фабрике...

— Это она стала прототипом Ненашинской в вашей первой пьесе? — Она. А в 1953 году в туркменском городе Кушка у нее родилась моя мать, Ольга. — Как же произошла звонкая фамилия — Печейкин? — Строго говоря, моя фамилия — Газарян, потому что моего прадеда по отцу звали Гарегин Газарян. Он родом из города Степанакерт, что в Нагорном Карабахе. Однако его жена Тихомирова Вера Алексеевна вышла замуж вторично, и ее сына, моего деда, усыновил новый муж — Терентий Печейкин. Так в тринадцать лет мой дед стал Печейкиным Борисом Терентьевичем. То есть фамилия Печейкин досталась мне не «по крови», а по документам. Расскажу один смешной случай из ташкентской жизни. Я делал интервью для газеты «Семья» с актером «Ильхома» Бернаром Назармухамедовым. В интервью упомянул КВНовский анекдот: армянская семья — это, когда отец орет, мать стирает, а дети боятся. Интервью вышло. Через день — звонок. Главный редактор сообщила, что ей звонил оскорбленный мужчина из армянского культурного центра. Потребовал мой телефон. Дайте, говорю. Звонит тот самый оскорбленный мужчина и говорит, мол, вы зачем такое про армян пишете, уважаемый Валерий. А я ему в ответ историю моей фамилии. И заканчиваю словами: «…так что анекдот про армянскую семью опубликовал не Валерий Печейкин, а Валерий Газарян». — «Валэра, дарагой! Тогда спасибо за анэкдот!» — Какими генами вы гордитесь, от каких бы, не задумываясь, избавились? — Мне в роду всегда не хватало интеллигенции. Ну, хоть какого-нибудь завалящего работника умственного труда. Еще я всегда мечтал о какой-то семейной реликвии. Ложечке серебряной! Хорошо, пусть не серебряной и не ложечке, а пуговке, чего-то с историей, что передавалось бы из рук в руки. Человеку, особенно взрослеющему, важно, оглядываясь, видеть за собой прошлое. Я оглядывался и не находил за собой ничего. Как в «Отрочестве» у Толстого: «...иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (néant) там, где меня не было». И вот я оглядывался и заставал пустоту, но не врасплох и не с надеждой, а так вот запросто. Пустота не стеснялась себя показывать. Что делает в таком случае подросток? Находит в этом удовольствие. Так я сделал вывод о собственной исключительности, что до меня ничего не было, кроме динозавров, а потом — бац! — и я вырос как кактус в воздухе. В семье было принято гордиться пролетарским происхождением. Помню, отец с восторгом говорил об идеально ровном карьере, выкопанном экскаватором. Тогда я не мог его понять, но сейчас, кажется, понимаю. Оглядываясь вокруг, я вижу огромное число саунд-дизайнеров, но найти нормального слесаря — это катастрофа. Чем горжусь? При всем своем вечном споре со своими родственниками и семьей, я понимаю, что мой взгляд на вещи сформировался в результате их влияния. Не как следствие, а как противоречие. Я, наверное, и пишу комедии, потому что в семье было принято саркастически относиться к человеческим слабостям, интеллектуальному труду, религии. Но при этом существовали собственные святыни: культ семьи, априорная правота отца и проч. Поэтому я благодарен своему окружению за тот взгляд на мир, который оно мне подарило. Поэтому, когда подростком я читал Ницше, он не произвел на меня впечатления. Вероятно, по той причине, что в собственной семье «переоценка ценностей» произошла гораздо раньше, а Бог был не просто «мертв», но и кремирован.

— У каждого ташкентца — свой город, свои любимые места. Есть у вас такие?.. — Для меня главное место — это театр оперы и балета имени Алишера Навои. Как ни смешно звучит, но эстетически он повлиял на меня больше, например, «Ильхома». Такое «несовершенное» искусство на меня всегда производило огромное впечатление. Например, оперу «Волшебная флейта» я смотрел дважды. В первый раз она едва началась: змей напал на принца Тамино — заслуженного артиста Узбекистана, тенора такого-то. Помню, что он был в розовом трико, а змей представлял собой большую кишку, в которой шевелилось несколько статистов. Потом появляются три феи и... гаснет свет. Эффектно, с хлопком. И голоса растворяются в темноте: божественно. Оркестр замолкает через несколько тактов, разваливаясь. Наконец через пару минут на авансцене появляется женщинасо свечей. Женщина говорит, что во всем центре города отключили электричество. И вот зрители, немногочисленные, впотьмах идут к выходу. (Тогда еще не было смартфонов с фонариками). Но выясняется, что среди зрителей оказался иностранец и у него — о, чудо! — есть фонарик. Он терпеливо светит им всем в гардеробе, чтобы каждый хозяин получил свое пальто. Потом все вышли на улицу и обнаружили, что над городом можно различить звездное небо: так было темно. Даже светофоры не работали. Я на всю жизнь запомнил этот вечер и это место. Хотя и смотрел потом «Волшебную флейту» еще раз, но такого магического эффекта уже не было. В другой раз балет «Спящая красавица» вообще не начался: заело занавес. Он просто не смог подняться. Это было круто, как спектакли Ромео Кастеллуччи: спектакль, которого нет. Или в «Аиде» на «Триумфальном марше» на сцену вышли четыре статиста. Обычно это стройные балетные юноши, а в нашем случае это были, наверное, монтировщики. Пузатые, как нэцке. Раздетые до пояса, в каких-то древнеегипетских юбочках и с золотыми пекторалями на груди. Не только спектакли, но и зрители в театре Навои были прекрасные. Помню, в финале «Пиковой дамы» на словах умирающего Германа «...прости, князь» старушка рядом со мной вынула вставную челюсть, убрала ее в сумку и сказала деснами: «Фсе! Готов!» И такой прекрасной вампуки было много. Я совсем сейчас не издеваюсь, я действительно любил это место со всей его оперной ходульностью и балетным топотом. Каждая постановка там была, как негр в анекдоте, которого зашили белыми нитками. Эти вот «нитки» для меня стали бесценным открытием — я увидел, «из какого сора» создается произведение искусства, что вообще существует некий способ его производства. И как следствие — наглость идиота, который говорит «я тоже так могу». Потом, конечно, выясняешь, что не можешь или можешь, но не так. Но привычка сохраняется на всю жизнь. Так что ГАБТ имени Алишера Навои для меня — это определенно главное место в Ташкенте. Надеюсь, он и сегодня не растратил свои замечательные традиции. Но вообще я привязываюсь не к местам, а к людям. — А кто же эти люди, любезный Валерий? — В Ташкенте живет человек, знакомство с которым я считаю большой удачей. Это Евгений Викторович Абдуллаев, он же Сухбат Афлатуни. Я очень ценю нашу дружбу. Она для меня тем ценнее, что мы, мягко говоря, не похожи. Мы даже не с разных планет, а из разных звездных систем. Я долго пытался понять, что дает нам возможность не только общаться, но и дружить. И пришел вот к какому выводу: я в целом отношусь к любому творчеству скептически. Оно ничего не значит. Можно так писать, можно эдак. Я всеяден, а Евгений Викторович — толерантен. Мне кажется, я для него всегда был своеобразным испытанием. И да, я обращаюсь к Евгению Викторовичу только как к Евгению Викторовичу. Я просто не могу обращаться по имени к человеку, который знает японский. Он, в целом, для меня всегда был собранием каких-то диковин. Я, например, знаю, что он христианин. Долгое время я удивлялся: вроде бы умный человек, а верит в Бога. Но со временем его религиозность перестала казаться мне комической. Ведь я достаточно долго наблюдал за его образом жизни, мыслей, поступков. Это редкий случай, когда на человеке крест — не просто цацка. Трудно называть друга учителем, но он на меня бесспорно повлиял. Кажется, сейчас в Ташкенте нет большего интеллектуала. И, честное слово, мне его бывает жаль: стоять такой орясиной посреди города, в котором уже мало что происходит... Не могу не назвать также Марию и Олега Стальбовских, которые заведовали библиотекой правовой информации. Я туда ходил читать книжки и изливать душу. И отдельное спасибо театроведу Камариддину Артыкову, который посоветовал мне ехать в Москву и поступать на Высшие литературные курсы при Литинституте. — В Ташкенте вы работали журналистом в различных изданиях. Вот уж неисчерпаемый источник сюжетов для будущего драматурга. — Разумеется! Скажем, в «Правде Востока» у меня был замечательный, просто довлатовский, редактор. С ним у меня было несколько не менее замечательных разговоров. Три из них я даже записал. Вот они. Редактор вызвал меня в кабинет, посадил на стул и начал пристально разглядывать. Глаза его сошлись на моей переносице, как смертельные контакты на поясе шахида. — Валерий, вы готовили материал о великом поэте Алишере Навои? — Да. — Вы подбирали иллюстрацию? — Нет, ее принес автор. — Но вы ее видели? — Да. Редактор встряхнул сверстанным полотном и ткнул пальцем в обведенный квадрат: — Это кто? — Великий поэт Навои. — Нет! Это какой-то сгорбленный старик! Ведь есть сотни других портретов, на которых поэт выглядит красивым и здоровым мужчиной! Редактор вынул из стола распечатанный портрет поэта и показал мне его. — Видите? Это хороший портрет Алишера Навои. С тех пор я знаю, что даже бессмертным нужен фотошоп. Второй разговор с редактором касался другой картинки. — Вы делали интервью с художником Лекимом Ибрагимовым? — Я. Редактор ткнул пальцем в рисунок, подписанный как «Гнев арабского скакуна». Поверх изображения был нарисован маленький красный кружок, в центре которого находились лошадиные гениталии. — Это яйца, Валерий. Мы не можем опубликовать их в газете Кабинета министров Узбекистана. — Простите... я... это можно заретушировать. — Что? Наш верстальщик не знает, как включается принтер, а вы говорите — за-рэ-ту-шы-ро-вать. Убрать! Убрать рисунок! Позвоните художнику — пусть пришлет натюрморт. Редактор выдохнул и продолжил уже мягче: — Еще в советское время был случай, когда мы опубликовали фото «Ослик на рассвете». Ослик в поле жует траву, из-за горизонта восходит солнце. Казалось бы, что такого!.. А у ослика... в траве пять ног! — Ой. — Вот тебе и ой... Не забудьте попросить у художника натюрморт. Редактор положил передо мной четвертую, развлекательную, полосу газеты и сказал: — Интересно, как вы могли этого не заметить... Я стал читать. Я перечитывал, несколько раз. Ничего!.. Глаза в очередной раз побежали по строчкам: «Идет охотник по лесу...» Ну и что? Пусть идет. «Мужик возвращается из командировки...» Ага, наверное, здесь! Нет, жена очень корректна. Не пойму, что такое. Может быть, фамилия президента затаилась? Ни у охотника, ни у жены нет фамилий. Здесь какая-то сказка: стреляли три брата, куда стрела полетит — там и невеста. Первый угодил стрелой в лес, второй — в озеро, а третий попал в спину второму. И пришлось им пожениться... — Ну? — спросил редактор и уголки его губ качнулись. — Теперь понимаете? Надеюсь, и вы поняли. — Театральный критик Павел Руднев пишет о языке вашей первой пьесы «Соколы»: «Язык, исковерканный "суржиком" русских ташкентцев... Язык, корчащийся в огне бытового ужаса, под саваном, который уже накрывает русскую диаспору в рассеянии». Так совпало, что я сейчас смотрю фильм Майка Ли «Сладости жизни» — там герои (мать, отец, две дочери-близняшки) воспроизводят похожую модель отношений. Подростки говорят языком подростков, огрызаются и умышленно коверкают слова; взрослые воспроизводят речь социальных низов. Конечно, у вас еще и «технология абсурда», о которой пишет Руднев, и постколониальное вырождение. Но попробуем отстраниться от контекста: есть ли в речи этих русских ташкентцев нечто фирменно ташкентское, все эти слова-кентавры, «базарный» диалект, стихия межнационального коктейля — то, что, обогащая литературу, на самом деле свидетельствует о трагическом распаде, вымывании почвы, когда качество речи обратно пропорционально количеству уехавших носителей? — Сознательной цели изображать языковой распад у меня не было. Я этот текст почти «снял с языка» и не знал, что этот язык находится в стадии распада. Позже, в статье Александра Грищенко я нашел замечательное слово «феллахи». Это вот прямо про нас, про наш распад и вывалившийся опухший синий язык. Но я рад, что мог слышать всё это. За слово «присусендиться»… За то, что младенец «додонил» соску, а кот «несся шеметом». — Шеметом — это «сраным веником»? — Примерно: так в донском говоре называли быстрого и суетливого человека. Подобных слов и словечек у нас было множество. Переехав в Россию, я еще некоторое время от них отвыкал, когда понял, что их никто, кроме меня не употребляет. Здесь я научился другим выражениям. «На созвоне», например. Были и другие слова, в том числе непечатные. Одним из детских потрясений было слово ***** [женский половой орган] на детской библиотеке. Я никак не мог понять: как же так, почему это ужасное слово нацарапано на зеленой металлической двери, которая охраняет так много прекрасных книг. Потом я был свидетелем «уплотнения» библиотеки: ее разгородили фанерной стенкой, за которую поселили жилтоварищество. Об этом я написал свой первый фельетон. И об этом была моя первая (!) публикация в газете «Молодежь Узбекистана». Вот... Но тогда я еще думал, что буду писать прозу. Драматургом я стал позже. И только недавно, в прошлом году, понял, почему и как. Понял, когда умерла моя бабушка — Александра Ивановна. Та самая, которой возраст, имя, фамилию и национальность дали в детском доме. Она показала мне, что человек часто не говорит, что думает и еще чаще не думает о том, что говорит. Для меня это было важным открытием, что слово и действие могут не совпадать. Знаете, как в финале «Ожидания Годо», когда герои говорят друг другу «пошли» и не трогаются с места. Бабушка была мастером бытового афоризма. Однажды она пришла ко мне в комнату и сказала: «Наконец я узнала, что такое гомосексуализм. В советское время от нас это скрывали». В другой раз она читала газету. Читала, потом опустила и произнесла с буддистской гладью на лице: «Пишут, что Бог есть». — Хочу спросить о вашей совместной работа с Марком Вайлем, о спектакле «Радение с гранатом». Одна из лучших, на мой вкус, постановок «Ильхома», она меня однажды поразила — не только историей, связанной с именем Усто Мумина, но и сценографией… И чутко уловленным духом старого, колониального, Ташкента — уже не важно, придуманным или воссозданным. — Про Марка Вайля, если позволите, я говорить не буду. Этого человека многие любят, для многих он был учителем. К сожалению, не для меня. Кроме того, он трагически умер. А о покойных, как известно, либо хорошее, либо ничего. В такой ситуации я выбираю — ничего. Однако эта работа дала мне возможность познакомиться с творчеством Александра Николаева (Усто Мумина). Не могу сказать, что его эстетика мне близка, но близким оказалась его способность осваивать чужой язык и создавать через него собственный шифр. И когда ты его взламываешь, то обнаруживаешь прямое и пронзительное высказывание. Помню, что у меня была задача написать для «Правды Востока» о собственной постановке. По сути, о себе самом. Но материал все равно не опубликовали, так как редактору позвонили и сказали: тема постановки настолько возмутительна, что об этом не стоит даже упоминать. — Разумеется, табуированная тема бачей — явление, без которого сложно представить художника Усто Мумина... — Одно дело, что такое БЫЛО. Но, когда я эту тему стал изучать, то обнаружил, что традиция жива до сих пор. Была жива, во всяком случае. Я тогда познакомился с Катей Даниэлой, гражданкой Швейцарии, которая жила в Ташкенте и занималась танцами. Разговор наш был трудным: я не говорю по-немецки, Катя — по-русски. Катя рассказала, что была в Северном Афганистане и видела танцы бачей, слышала песни. Они, конечно, о любви. Запомнилась одна строчка: «Если любить бачей — это 'гунох' (грех), тогда Бог ошибается». В песнях много эротического: о любви мужчины к женщине или к мальчику. Бачи остались, в основном в горных кишлаках. В городе за это могут убить. Считается, что бача не танцует за деньги. Если он это делает, то становится проституткой. Катя говорила, что бачи в Афганистане постепенно вымирают, их теснит строгий исламский режим. Так что они остались, в основном, в горных районах. Нарядиться здесь в женское платье, надеть на ногу занг (цепочку) может любой, хоть престарелый отец семейства, если для того есть повод. Тогда же Катя показала мне несколько фотографий, сделанных ею в Афганистане. К счастью, они сохранились, полюбуйтесь.

— Пьеса «Радение с гранатом» подписана псевдонимом — Дмитрий Тихомиров... «Тихий мир» — это то, что вы тогда, в свои двадцать лет, хотели нести человечеству? — Вряд ли. Следуя этой логике, сейчас я несу миру печенья (Смеется). Всё просто: Тихомиров — это, как я уже говорил, фамилия моей прабабки, Веры Тихомировой. Почему я взял этот псевдоним? Ну, тут как в анекдоте про еврея и обрезание: «Во-первых, это красиво...». А Дмитрий — это в честь любимого композитора Шостаковича. Кроме того, наложился травматический опыт школы, где над моей фамилией все смеялись. Но дальше использовать псевдоним я не стал. Спасибо, кстати, Евгению Абдуллаеву. Он просто и на пальцах объяснил мне, что: а) фамилия укладывается в архетип, идущий от фамилии Пушкин, б) она запоминается, в) она уникальна и не занята в литературе, г) мои тексты такого свойства, что их лучше подписывать соответствующей фамилией. — И вот вы в Москве… Если герои вашей первой («ташкентской») пьесы похожи на живых людей, то в пьесе «Моя Москва» это уже какие-то чудовища, «говорящие головы»: распад происходит на всех уровнях — языка, логики, чувств. Сэмюэл Беккет отдыхает. Откуда эта эсхатология? Вам ТАКОЙ видится современная Москва? — Такой мне представилась Москва конца нулевых — я наблюдал ее в этом состоянии пару первых лет, когда только приехал. «Докапковская» Москва. Сегодня, уже после Капкова, она не менее ужасна, но по-другому. Вы спрашивали о скорости, в которой живет город. Ее результатом оказалось сплющивание москвича, его превращение в бульонный кубик. В моей пьесе три части: до войны, война (блокада), и после войны. Есть мнение, что сейчас мы находимся на пороге войны (или уже за него шагнули) и скоро, как герои пьесы, будем грызть сухари. Ну, а когда война в пьесе кончается, герои забывают о ней мгновенно. Это к тому, что у нас нет исторической памяти. Поэтому Сталин на школьных тетрадках, а в самих тетрадках — ЕГЭ. — Действие ваших «Идиотов» тоже происходит в Москве. Как этот город повлиял на интерпретацию сюжета Ларса фон Триера? — Когда мы с Кириллом Серебренниковым начали готовить этот спектакль, то сразу поняли, что ни одна сцена из триеровских «Идиотов» не может быть непосредственно перенесена из Копенгагена в Москву. У Триера герои проверяют буржуазное общество на прочность и, заметьте, «лицемерные буржуа» им не проигрывают. Это ничья, потому что общество сделано крепко как шкаф. Потом мы попробовали представить, что будет, если перенести триеровские ситуации на нашу почву. Вышло, что герои получают в морду через несколько секунд и сцена заканчивается.

— Прямо как в «Случаях» Хармса: писатель открывает рот, чтоб сказать «Я писатель!» — и тут же получает: «А по-моему ты говно!» Или в другом «случае»: «На сцену выходит Петраков-Горбунов, хочет что-то сказать, но икает. Его начинает рвать. Он уходит». — Ага, уходит на два года — сидеть в мордовской колонии! (Смеется) …Так что моей задачей как драматурга было провести персонажей от начала рассказа к его финалу более-менее живыми. И еще мне, конечно, помогло знакомство с Надей Толоконниковой и Петей Верзиловым. — Да, в спектакле есть прямой отсыл к акциям Pussy Riot и арт-группы «Война». Но кажется, ваша главная тема — это семья (или АНТИСЕМЬЯ) , ужас (невозможность) близких отношений; ад — это не просто ДРУГОЙ, это твой ближний... В коммуникации отказано. Можно ли этот вывих чем-нибудь уравновесить — в вашей личной картине мира? Существует ли вообще противоположный полюс? — К счастью, он существует. Если семья — это любовь по принуждению, то на другом полюсе — любовь, которую ты сам выбираешь. В моей «личной картине мира» это такой романтический полюс, Антарктида, где ты наедине со льдом и пингвином, которого сам выбрал. — Позвольте спрошу: вы атеист? Вы ведь не считаете, подобно одному из хармсовских героев (вот не случайно у нас нынче всюду Хармс!), что спрашивать о вере в Бога неприлично? — Почему не спросить? Можно и спросить. Я агностик. То есть, считаю, что вероятность существования Бога все же есть. Меньше одной миллиардной процента или еще меньше. Стремится к нулю, грубо говоря. Однако как драматург я также знаю, что в драме именно такие вероятности оказываются решающими. Агностик я и по той причине, что моя вера или ее отсутствие ничего не значат даже в масштабе меня самого, не говоря уже о размерах Вселенной. Пацаны с окраин говорят: «***** [болтай] на столько, на сколько весишь». Ну, не зарывайся, то есть, на другого пацана, если он ощутимо больше тебя. Бог — это же «качок» в смысле культурного веса. Поэтому даже всерьез говорить о своем агностицизме я не могу. Кто я, Рассел, что ли? В Ташкенте меня крестили родители. Помню, это было зимой, так как из-за крещения мы не смогли посмотреть соревнования по биатлону. Очень расстроились. Собственно, крещение я упоминаю в «Соколах». Мы все воспринимали его как волшебную прививку от гриппа. Однако я все равно продолжал болеть. Увы, Бог не оправдал наших надежд. — «Если Бога нет, то всё позволено» (Достоевский). Ваши пьесы предельно свободны. Но там правят бал художественные задачи: у искусства все же есть известные рамки, хотя и с ними вы не сильно церемонитесь, всё время испытываете на прочность... А каковы «рамки» вашей жизни (в отсутствие Бога)? — Опыт истории показывает как раз обратное: когда Бог есть, то все позволено. Это не я открыл, Достоевский в этом смысле давно оспорен. Религиозное возрождение начинается с возрождения ветхозаветного бога, «казней египетских», оскорбленных верующих и далее по списку. Моя частная жизнь ограничена уголовным и административным кодексом. Это внешнее. Внутренне: мне кажется важным моральный принцип — не нападать на тех, кто слабее. Это главная причина, по которой я считаю крутыми Pussy Riot и некрутым Дмитрия Энтео. Первые зарываются на пацанов, которые больше весят. — То есть ветхозаветный бог — это такое дремучее божество, при котором все позволено, я правильно понимаю вашу мысль? — Почти: там позволено много насилия, очень много. — Открытость финала (в «Дирижере» и в любом другом произведении) — это принципиальная несводимость мира к завершенности, разомкнутость жизни, то есть тот край, где искусство смыкается с философией? Это ведь тоже такой «агностицизм», да? — Владыке, конечно, хотелось, чтобы финал был однозначнее. Расставлены точки над «i». Но мы постарались деликатно объяснить разницу между религиозным сюжетом и художественным. В религиозном все совершается внутри самого текста, здесь и сейчас. Вот Иисус Христос воскресает, является апостолам, возносится на небо и проч. Художественный текст такая однозначность просто убивает. Поэтому в нашей истории нет образа священника или какого-то разговора, который ставит всё на свои места. И чуда там тоже нет, хотя мы долго искали для него место. Пытались понять, где и с кем оно происходит, в какой момент. Пока не нашли: нет такого места. Вообще у чудес плохая репутация, чудеса — они же для глупых. Для умных — тайна. Беседовал Санджар Янышев |

| В избранное | ||