| ← Октябрь 2015 → | ||||||

|

25

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Узбекистан: В Ташкенте открылась персональная юбилейная выставка работ художницы Риммы Гаглоевой (фото)

|

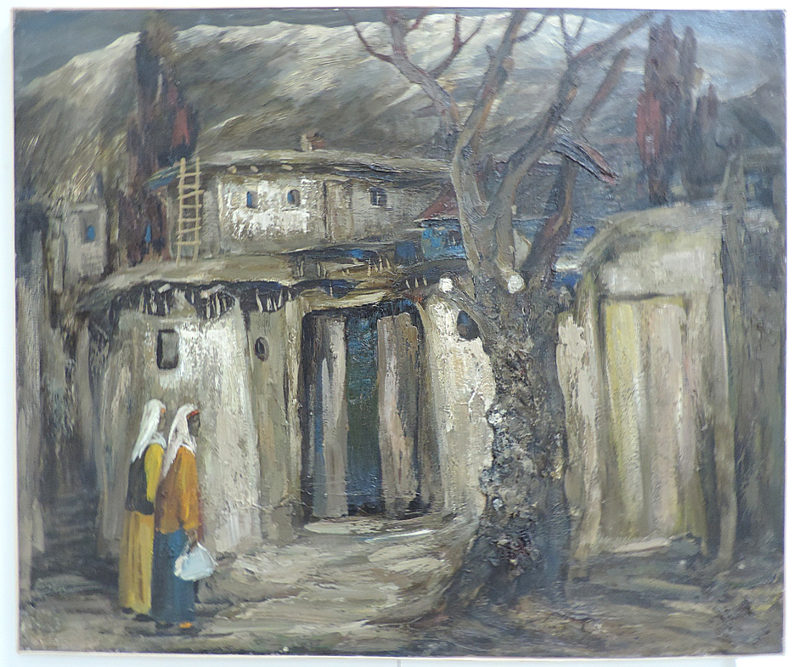

Узбекистан: В Ташкенте открылась персональная юбилейная выставка работ художницы Риммы Гаглоевой (фото) 2015-10-19 11:03 ferghana@ferghana.ru (Фергана) 16 октября 2015 года в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Академии художеств Узбекистана состоялось торжественное открытие персональной выставки живописных работ легендарной осетинской художницы Риммы Гаглоевой, приуроченной к ее 75-летию.

В ЦВЗ в этот вечер собрался, наверное, весь ташкентский бомонд: многочисленные ветераны Академии художеств, обласканные властями художники и диссиденты, искусствоведы, многочисленные ученики Гаглоевой - всем хотелось лично засвидетельствовать свое почтение таланту живого классика осетино-узбекистанской традиционной живописной школы. В качестве официального признания огромного вклада художницы в развитие этой школы председатель Академии художеств Акмаль Нур вручил Гаглоевой золотую медаль Академии. На выставке представлено более 300 пейзажей, натюрмортов и портретов Гаглоевой - большая часть созданных ею картин, которые занимают собой оба этажа ЦВЗ, то есть всё его экспозиционное пространство.

«Работы Гаглоевой пронзают сердца, и это не может быть иначе. Потому что в них столько вложено души, столько искренности, внутреннего страдания, сострадания - это маленькие поэмы, которые раскрывают душу большого человека и большого художника, - говорит заместитель генерального директора по научной работе дирекции художественных выставок Академии художеств Людмила Кодзаева. - Обратите внимание, сколь схожи в ее картинах селения горной Осетии и селения горного Узбекистана, как Римма находит себя в этом окружении гор. Если бы позволило здоровье, Римма, наверное, жила бы среди гор круглогодично».

По словам известного ташкентского художника-диссидента Вячеслава Ахунова, по технике работы Гаглоевой - рельефная живопись, то есть краски порой почти на сантиметр возвышаются над плоскостью полотна, и для достижения этого эффекта стереоскопичности и насыщенности красок используются не только кисти, но и голые ладони художника, которыми он как бы шлифует нанесенный узор. Такая техника активно применялась Рембрандтом.

«Как сама Гаглоева в своей жизни очень цельный человек, так же и ее живопись - цельный мир, невыдуманный, реалистичный, мир её кавказского детства, в который она не допускает абстрактного вымысла, - рассказывает Ахунов. - Если говорить о художественных достоинствах работ Гаглоевой, ее живопись несет то, что сейчас так недостает современным художникам: огромная сделанность, профессионализм. Её искренность как бы совмещается с высокой техникой живописи - это, конечно же, художник высокого класса». Римма Ильинична Гаглоева родилась в 1940 году в горном селении Южной Осетии. В 1962 году она окончила Цхинвальское художественное училище имени М. Туганова, затем переехала в Узбекистан, где поступила в Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Островского. Впоследствии Гаглоева много лет преподавала в этом институте, а также Ташкентском художественном училище имени П. Бенькова. С 1971 года - Гаглоева член Союза художников Южной Осетии, с 1997 года - член Творческого объединения Академии художеств Узбекистана. С конца 60-х годов - постоянный участник художественных выставок в УзССР и за рубежом, в том числе персональных выставок во Владикавказе, в Софии, а также Москве и Берне. Персональная выставка Риммы Гаглоевой в ЦВЗ продлится до 10 ноября текущего года.

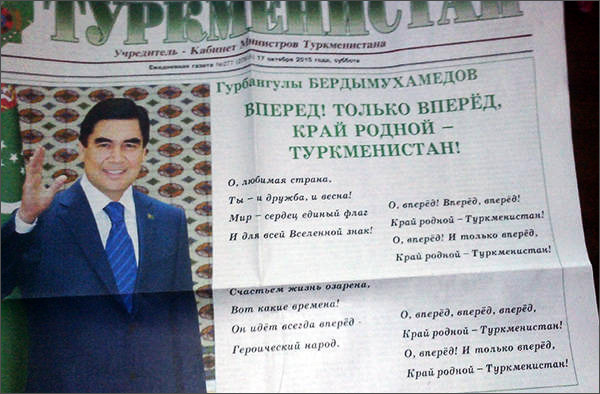

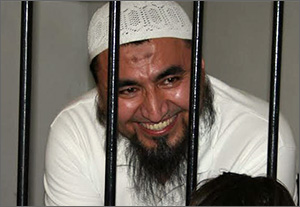

Сид Янышев. Фото автора. Кыргызстан: Прокуратура требует ужесточения наказания опальному имаму Рашоду Камалову 2015-10-19 11:42 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Рашод Камалов Напомним, 7 октября 2015 года Кара-Суйский районный суд Ошской области признал Камалова виновным в возбуждении религиозной вражды и распространении экстремистских материалов. Председатель райсуда Койчубек Жобонов переквалифицировал статью обвинения, убрав отягчающее обстоятельство - «использование служебного положения» - по всем трем инкриминируемым Камалову эпизодам, что повлияло на смягчение приговора. Прокуратура просила десять лет строгого режима, адвокаты – оправдания, суд назначил пять лет колони-поселения. В ходе судебного разбирательства, продолжавшегося четыре месяца, представители райпрокуратуры Азам Сатывалдиев и Нурлан Абдразаков старались доказать суду, что Камалов не был имамом мечети «Ас-Сарахсий», так как отсутствовал приказ о его назначении на эту должность. И именно этот момент стал для суда основой смягчения приговора. Но райпрокуратура не согласилась с приговором, указала в своем представлении, что «Камалов, занимая должность имама мечети, проводил мероприятия для населения, на которых проповедовал о халифате, что противоречит законам КР», и потребовала пересмотра. Прокуратура считает, что Камалова следует судить все же по пункту 2 («Возбуждение религиозной вражды лицом с использованием своего служебного положения») и пункту 2,4 («Хранение и распространение экстремистских материалов с использованием служебного положения при проведении публичных мероприятий») части 2 статьи 299-2 Уголовного кодекса Киргизии. Между тем, ранее адвокаты неоднократно заявляли, что в Кыргызстане до сих пор нет официального списка запрещенных судом материалов экстремистского содержания. Согласно нормам, местные суды по представлению прокуратуры должны вынести решения о признании того или иного материала экстремистским, этот материал включается в список, который отправляется в Министерство юстиции, а уже оно размещает его на своем сайте и в СМИ. Только после всех этих процедур материал признается экстремистским и запрещенным. «Если в стране нет такого списка, то почему правоохранительные органы предъявляют обвинения гражданам в хранении или распространении запрещенных экстремистских материалов?», - возмущен адвокат Хусанбай Салиев. Кроме того, отметил Салиев, статья 299 «Возбуждение религиозной вражды» предполагает попытку создать конфликт между разными конфессиями. «В материалах уголовного дела нет упоминания, что проповедь Камалова создает конфликт между разными конфессиями, что его слова пропагандируют исключительность, превосходство или, наоборот, дискриминационно оценивают граждан в зависимости от их отношения к религии», - указал адвокат. В своих доводах в пользу Камалова адвокаты привели также ряд процессуальных нарушений, допущенных во время следствия. По мнению ряда специалистов, дело Камалова нарушает основные принципы свободы слова и вероисповедания и является излишне политизированным. Напомним, Рашод Камалов был задержан 9 февраля этого года. Первый эпизод обвинения связан с диском, который в милицию принес житель Кара-Cуу, второй - с диском, который изъяли при обыске в доме Камалова, третий - с видеозаписью, распространенной в интернете. Во всех трех случаях фигурировала одна и та же проповедь Камалова, в которой он разъяснял понятие халифата. По словам Камалова, слово «халифат» он разъяснял во время пятничного намаза (массовой молитвы) 4 июля 2014 года. Разъяснение затем было распространено на дисках и в интернете. Камалов рассказал судьям, что в тот день люди, особенно молодежь, задавали ему вопросы о халифате, войне в Сирии и о так называемом «Исламском государстве» (бывш. «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.). Выступая как официальное духовное лицо главной мечети города Кара-Суу, Камалов в своей проповеди ссылался на цитаты из таких источников, как Коран (священная книга мусульман) и «Хадисы» (рассказы о делах и высказываниях пророка Мухаммеда). По словам подсудимого, он говорил, что молодежь не должна ехать в Сирию, что это противоречит Конституции Кыргызстана. «Я не призывал к митингам, свержению государственного строя. Понятие халифата содержится в Коране и «Хадисах», - пояснил имам. Он был помещен под арест на два месяца в следственный изолятор, затем несколько раз по решению суда ему продлевали срок заключения по стражей. В течение четырех месяцев по делу Камалова, материалов по которому набралось на пять томов, прошло 17 слушаний, каждое длилось несколько часов. Адвокаты заявили более 20 ходатайств, большая часть которых была удовлетворена. Выступило семь свидетелей, десять экспертов и специалистов. Подробнее об этом деле – в материалах «Ферганы.Ру» «Рашод Камалов: Просто авторитетный имам или главный террорист Кыргызстана?», «Кыргызстан: На имама Р.Камалова открыто второе уголовное дело, вместо него назначен новый имам», «Кыргызстан: Спорную проповедь Рашода Камалова прокомментировали в суде религиовед и имам» «Кыргызстан: Суд признал Рашода Камалова виновным и приговорил к пяти годам колонии-поселения». Следственные органы России выясняют обстоятельства гибели отнятого у таджикской мигрантки младенца 2015-10-19 13:43 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Умарали Назаров Новорожденный скончался при невыясненных обстоятельствах в ночь на 14 октября, после того как был отнят у матери – 21-летней Зарины Юнусовой, задержанной за нарушение миграционного законодательства. В ходе адресной проверки иностранных граждан сотрудники УФМС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 13 октября задержали и отвезли Юнусову с грудным ребенком в отдел полиции УМВД того же района. Женщину поместили в камеру временного содержания, а малолетнего Умарали, который нуждался в постоянном уходе, отняли у мамы, не сказав при этом, куда собираются отвести ребенка, сообщает «Азия-плюс». У Юнусовой оказалась просроченной регистрация. В тот же день было вынесено судебное решение о наложении штрафа в размере пяти тысяч рублей и административном выдворении Юнусовой с контролируемым выездом из России, передает Life78. После этого женщина пошла за своим сыном в указанный отдел полиции. Однако ребенка там не оказалось, и ей не сказали, где он находится. А утром 14 октября Юнусовой позвонили и сообщили, что ее сын скончался. По одной версии, предварительная причина смерти – так называемый «синдром внезапной смерти младенцев», по другой – мальчик скончался от острой респираторной инфекции. Однако родители утверждают, что перед тем, как ребенок попал в полицию, он был абсолютно здоров. Посольство Таджикистана в Москве направило ноту в МИД России с просьбой содействовать в проведении объективного расследования этого трагического случая, на что получило ответную ноту российского МИД. «Обращение Посольства воспринято со всей серьезностью. Выражаются самые искренние соболезнования родителям Умарали Назарова и всем тем, кто скорбит вместе с ними в эти трагические дни. Для выяснения всех обстоятельств случившегося были незамедлительно направлены соответствующие запросы в МВД, ФМС, Минздрав и Генпрокуратуру России. О всех аспектах расследования таджикская сторона будет оперативно информирована», - говорится в ответе МИД России. Гибель малыша вызвала широкий общественный резонанс. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов сообщил на официальной странице в Твиттере, что направил обращения Генпрокурору и главе МВД России с просьбой «провести тщательное расследование действий ФМС и полиции Санкт-Петербурга». Затем на этой же странице появилась запись о том, что «ведется расследование гибели пятимесячного малыша из Таджикистана, ранее изъятого полицией Петербурга». В минувшую пятницу около сотни граждан Таджикистана пикетировали консульство республики в Санкт-Петербурге с требованием проведения объективного расследования инцидента. Как считают правозащитники, что бы ни стало причиной смерти малыша, очевидна неправомерность действий сотрудников правоохранительных органов, которые разлучили новорожденного ребенка с матерью, не поставив при этом ее в известность о его местонахождении. В данном случае нарушена ратифицированная Россией Конвенция о правах ребенка, статья девятая которой, в частности, гласит: п. 1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение относительно места проживания ребенка. п. 4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого государством-участником, например при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время нахождения данного лица в ведении государства) одного или обоих родителей или ребенка, такое государство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если это необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию в отношении местонахождения отсутствующего члена (членов) семьи, если предоставление этой информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государства-участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего лица (лиц). Президент Гурбангулы Бердымухаммедов посвятил Туркменистану стихи собственного сочинения 2015-10-19 14:16 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов написал стихотворение «Вперед! Только вперед, край родной - Туркменистан!», оно было опубликовано на первой полосе газеты «Нейтральный Туркменистан» 17 октября 2015 года, сообщает «Гундогар».

Приводим полный текст произведения: О, любимая страна, Ты — и дружба, и весна! Мир — сердец единый флаг И для всей Вселенной знак! О, вперед! Вперед, вперед! Край родной — Туркменистан! О, вперед! И только вперед, Край родной — Туркменистан! Счастьем жизнь озарена, Вот, какие времена! И идет всегда вперед Героический народ. О, вперед! Вперед, вперед! Край родной — Туркменистан! О, вперед! И только вперед, Край родной — Туркменистан! Как передает «Хроника Туркменистана», это стихотворение было прочитано на церемонии открытия в Балканском велаяте (области) музея классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги – в присутствии деятелей науки и искусств Туркмении.

Отмечается, что свой восторг от творчества президента выразила Гозель Шагулыева — поэтесса, народный писатель, Герой Туркменистана, лауреат Международной премии имени Махтумкули, автор нетленных поэтических посвящений Аркадагу (в переводе с туркменского «покровитель», так в Туркменистан называют действующего президента страны. – Прим. «Ферганы»). В одной из своих поэм она сравнила Аркадага и Махтумкули и не нашла отличий: «Между вами много общего. Вы оба велики,/ Как две половинки одного сердца, ведете Родину к счастью./ <…> В нем [Аркадаге] живет твоя мудрость, Фраги, твое великое мастерство». Вероятно, эти строки и вдохновили Гурбангулы Мяликгулыевича на создание поэтического произведения, которое так и рвется лечь на музыку.

Насколько обоснованно утверждение Шагулыевой о сходстве Бердымухамедова и Махтумкули, можно понять, например, из строк классика мировой литературы, которые напомнил один из комментаторов на сайте «Хроники Туркменистана»: «Злак не растет в тени тюрьмы. Померкли светлые умы. Глупцы, надевшие чалмы, Вдруг обернулись мудрецами». (Отрывок из стихотворения «Безвременье»)

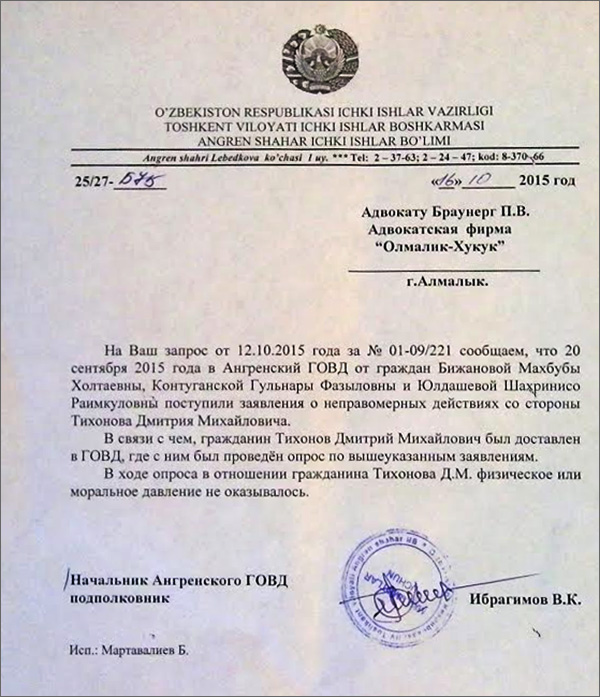

Напомним, что Гурбангулы Бердмухамедов – стоматолог по образованию: в 1979 году он окончил стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института, затем аспирантуру. С 1980 по 1997 работал лечащим врачом, затем директором стоматологического центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Став президентом, полюбил представать как специалист в разных сферах. К примеру, в 2009 году давно не практикующий стоматолог Бердымухамедов, решив попробовав себя в роли хирурга, лично провел первую операцию в новоиспеченном Онкологическом центре: удалил пациенту доброкачественную опухоль - липому. Написал несколько книг по вопросам здравоохранения, в частности, одна из них называется «Туркмения - страна здоровых и высокодуховных людей», а в 2011 году издал роман «Имя доброе нетленно», посвященный памяти его деда Бердымухамеда Аннаева. На одном из своих дней рождения он выступил сразу как композитор, поэт, певец и музыкант, исполнив песню о любви собственного сочинения под названием «Для вас, мои белые цветы» (по данным «Гундогара», его авторство стихов к этой песне было подвергнуто сомнению и признано плагиатом). Бердымухамедов аккомпанировал себе на гитаре и аккордеоне, которые после выступления были помещены в национальный музей как «национальное достояние и великое сокровище». Посетив в 2008 году погранзаставу «Битараплык», Бердмухамедов поразил всех меткостью стрельбы из автомата, совершил полет на сверхзвуковом самолете и участвовал в составе экипажа танкистов в военных учениях. А кроме того, он регулярно выигрывает в скачках и автогонках. Потому что талантливый человек талантлив во всем. Узбекистан: Милиция Ангрена возбудила дело против правозащитника Дмитрия Тихонова 2015-10-19 15:20 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Дмитрий Тихонов На днях Тихонов обратился в компетентные органы Узбекистана с официальным заявлением на неправомерные действия сотрудников милиции ГОВД города Ангрена. 20 сентября, после незаконного задержания оперативными сотрудниками ангренского уголовного розыска на месте отправки колонны хлопкоробов на сбор хлопка, его отвезли в ГОВД, где подвергли физическому насилию и психологическому давлению. 15 октября адвокат Полина Браунерг, представляющая интересы Тихонова, приехала в ГОВД Ангрена и встретилась с заместителем начальника милиции Камолом Байбутаевым. Она попыталась выяснить причины задержания и последовавшего избиения правозащитника стопкой бумаг в кабинете №22 отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью. По словам адвоката, Байбутаев заявил, что 20 сентября в здании ГОВД его не было и обстоятельств произошедшего с Тихоновым он не знает. В ходе беседы, тем не менее, выяснилось, что заместителю начальника милиции Ангрена известны подробности всей ситуации. Он отрицал, что 20 сентября Тихонов был задержан и что в милиции на него оказывались незаконные меры физического воздействия, а в его адрес высказывались непристойные слова с угрозами физической расправы. Но при этом добавил, что Тихонова в тот день доставили в ГОВД для получения объяснений того, почему 19 сентября около городского хокимията (администрации), во время отправки хлопкоробов, он агитировал людей не ехать на хлопок. По мнению Байбутаева, агитации Тихонова помешали сотрудницы махаллинских (квартальных) комитетов. По словам самого Дмитрия, три женщины, выкрикивая «хлопок - наше богатство и достояние нашей Родины, и вместо того, чтобы фотографировать, лучше бы поехал собирать», обвинили его в непатриотическом отношении к сбору хлопка - общенародному и важному государственному делу. Защитница Тихонова выяснила, что три человека, недовольные поведением правозащитника (из них две - те самые председатели махаллинских комитетов), обратились в милицию с тремя заявлениями. На основании этих заявлений участковый проводит разбирательство, и материалы дела находятся у него. На просьбу адвоката о встрече с участковым замначальника ангренской милиции ответил, что это невозможно, так как у участкового «выходной» (что странно, поскольку разговор происходил в четверг). Но пообещал, что завтра, 16 октября, адвокату будет представлена справка. Полина Браунерг также сообщила Байбутаеву о том, что за Тихоновым 30 сентября в течение всего дня была организована слежка, и что у неё есть фотографии трех следивших за правозащитником людей и двух машин с номерами. Байбутаев не прокомментировал это заявление, зато попросил адвоката передать Тихонову, чтобы он явился в милицию. При этом пытался заверить, что правозащитника не посадят и опасаться ему нечего. 16 октября Браунерг вновь приехала в ангренский ГОВД, чтобы встретиться с участковым, занимающимся делом Тихонова, и выяснить обстоятельства дела. Но оказалось, что с ним снова встретиться невозможно, так как он «на хлопке» и приедет лишь 20 октября. В тот же день в ангренском ГОВД выдали официальную справку о том, что Тихонова не задерживали и мер физического воздействия к нему не применяли.

В целом ситуация с преследованием правозащитника «один в один» повторяет историю преследования и ареста независимого журналиста Сергея Наумова, живущего в Ургенче, и тоже отслеживавшего ситуацию с использованием детского и принудительного труда при сборе хлопка. В 2013 году в Ургенч должна была прибыть делегация Международной организации труда (МОТ). И местные власти немедленно «нейтрализовали» Наумова: его обвинили в мелком хулиганстве и посадили на 15 суток. Напомним, что правозащитник и журналист Дмитрий Тихонов живет в Ангрене и с 2008 года занимается защитой прав человека. С 2009 года специализируется на проблеме детского и принудительного труда в Узбекистане. В связи с его деятельностью многократно задерживался милицией. В частности минувшей весной во время мониторинга прополки хлопка только за один день был задержан три раза. В 2010-2011 годах ему в течение одиннадцати месяцев не давали выездную визу для поездки за границу. С требованием выдать ее Тихонов вышел в декабре 2010 года на площадь «Мустакиллик» в Ташкенте на акцию протеста. В итоге с формулировкой «за участие в незаконной акции протеста против правительства и должностных лиц Республики Узбекистан» административный суд приговорил его к штрафу в почти 3.500.000 сумов (примерно $1500). Но правозащитник не сдался: с требованием выдачи выездной визы он подал иск в суд и судился с Министерством внутренних дел Узбекистана, и в марте 2011 года получил требуемое. В 2012 году по приглашению российской межрегиональной правозащитной организации «Комитет против пыток» в составе Сводной мобильной группы Дмитрий Тихонов более двух месяцев работал в Чечне, в городе Грозный. В марте 2015 года публично выступил против уничтожения в городе Ангрене обелиска Великой Отечественной войны «Ангренцам, погибшим в боях за независимость нашей Родины», а также собирал подписи за его восстановление. После разрушения обелиска Тихонова стали преследовать за «национализм»; в апреле на него напали хулиганы, а в сентябре побили милиционеры. В январе 2015 года Тихонов снова обратился за получением выездной визы для выезда за границу (ее действие закончилось в марте этого года). Однако уже на протяжении девяти месяцев выездную визу ему не дают. Соб. инф. Узбекистан-Таджикистан: Конфликта на границе не было, граждане просто подорвались на минах 2015-10-19 15:27 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Плакат в Таджикистане, предупреждающий о наличии мин. Фото © Михаил Бушуев, Deutsche Welle Как сообщил агентству РИА Новости неназванный представитель Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности (КОГГ СНБ) Узбекистана, инцидент произошел на пересечении границ Ургутского района Самаркандской области Узбекистана и Пенджикентского района Согдийской области Таджикистана, во время незаконного перехода таджикских граждан границы с Узбекистаном. В свою очередь, пресс-секретарь Главного управления пограничных войск Таджикистана Мухаммад Улугходжаев также завил о том, что граждане Таджикистана подорвались на противопехотных минах, которые были поставлены узбекской стороной на своей территории для пресечения незаконного перехода госграницы Узбекистана со стороны Таджикистана (цитата по News.Tj). «Сложные погодные условия и рельеф местности до сегодняшнего дня не позволяют вывести тела погибших с места трагедии и установить их личности», - отметил Мухаммад Улугходжаев. При этом он в категорической форме опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что двое жителей Таджикистана были убиты в результате стрельбы со стороны узбекских пограничников. Противопехотные мины были установлены (по сути - разбросаны) узбекскими пограничниками на границе с Таджикистаном в 1999-2000 годах - для предотвращения прорыва боевиков Исламского движения Узбекистана на территорию Узбекистана через Таджикистан. По данным Таджикского Центра по минным вопросам, с 1999 по 2011 год на приграничных участках таджикско-узбекской границы пострадало более 160 человек, из них 76 погибли. Среди них - дети (14 раненых и 15 погибших) и женщины (6 раненых, 5 погибших). От взрывов мин, заложенных на границе Узбекистана и Таджикистана, страдают и узбекские граждане. Их число точно неизвестно. Подробнее - в статье: «Граждане Таджикистана продолжают погибать от разрывов мин и старых снарядов». В Таджикистане введены ограничения на подачу электроэнергии 2015-10-19 16:02 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Лимиты связаны со снижением приточности реки Вахш и заполняемости крупнейшего в республике Нурекского водохранилища. В настоящее время в регионы страны электроэнергия подается в определенном объеме, и его подачу населению и другим объектам распределяют местные энергосети. «Если подданную в регионы электроэнергию использовать по назначению и бережно, то ее должно хватить надолго», - отметил Ёдгори. По его словам, лимиты не будут введены только в Душанбе, сообщает «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода). В начале текущего месяца представители «Барки точик» сообщили, что в связи с падением уровня воды в реке Вахш Таджикистан прекратил поставки электроэнергии в соседние Киргизию и Афганистан. За девять месяцев этого года Таджикистан поставил в эти страны более одного миллиарда киловатт-часов электроэнергии, 850 миллионов киловатт-часов которой поступили в Афганистан. Ограничения на подачу электроэнергии в Таджикистане вводятся ежегодно в течение порядка 20 последних лет и длятся примерно с середины осени до середины весны. Лимиты не касаются только столицы и Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), которая обеспечивается коммерческой энергокомпанией «Памир Энерджи». В холодное время республика испытывает острый дефицит элекроэнергии в размере 2,2-2,5 млрд киловатт-часов и вынуждена сокращать его подачу населению и предприятиям, из-за чего серьезно тормозится социально-экономическое развитие страны. Между тем, Таджикистан обладает огромными запасами гидроэнергетических ресурсов, которые оцениваются в 527 млрд киловатт-часов в год. В техническом плане гидроэнергетические ресурсы Таджикистана имеют хорошие перспективы развития и оцениваются в 317 млрд киловатт-часов в год, из которых в настоящее времени используются не более пяти процентов. Надежды на преодоление энергетического кризиса Таджикистан связывает со строительством Рогунской ГЭС проектной мощностью 3600 МВт и с самой высокой в мире 335-метровой плотиной. Согласно проекту, ГЭС будет способна вырабатывать 3,6 млн киловатт-часов электроэнергии. Однако против планов Таджикистана построить Рогунскую ГЭС активно выступает Узбекистан, заявляя об опасности прорыва плотины в случае природных стихийных бедствий. Узбекистан: Хлопок, собранный руками рабов, продан как всегда успешно 2015-10-19 16:07 ferghana@ferghana.ru (Фергана) По словам бюджетников, принудительно согнанных на хлопковые поля Узбекистана, весь урожай в этом году был собран их собственными руками. За все время работы они не видели на полях ни одного хлопкоуборочного комбайна. Тем временем официальная пресса докладывает о грандиозных успехах хлопкового сектора. Достигнутых за счет почти бесплатного рабского труда. Ярмарка тщеславия «Узбекистан – стабильный и надежный партнер на мировом хлопковом рынке». Подобными бравурными заголовками пестрит в эти дни узбекская пресса. Повод - 16 октября в Ташкенте завершилась ежегодная Международная хлопковая и текстильная ярмарка, по итогам которой были заключены контракты на закупку 700 тысяч тонн узбекского хлопкового волокна, а также более чем на 800 миллионов долларов США – на поставку узбекской текстильной продукции. В этом году, согласно официальным данным, в ярмарке приняли участие свыше 1000 представителей фирм и компаний из 40 государств мира. Узбекская пресса в лучших традициях советского прошлого обильно «кормит» своих читателей рассказами о чрезвычайных успехах и грандиозных достижениях. «В настоящее время в нашей стране продолжается процесс модернизации хлопкозаводов, внедряется современное оборудование, вводятся в эксплуатацию новые предприятия. В соответствии с международными требованиями осуществляется переход на новую систему упаковки...».

В каждой статье или новостной заметке, посвященной экономике и политике, упоминается фамилия президента, да обязательно с большой буквы. «Как было отмечено на конференции, прошедшей в рамках ярмарки, Узбекистан занимает шестое место в мире по объемам производства хлопкового волокна и пятое – по его экспорту. И в этом году наши хлопкоробы собрали богатый урожай. Это является результатом широкомасштабных реформ под руководством Президента Ислама Каримова, осуществляемых в сельском хозяйстве, хлопководческой отрасли, перерабатывающей промышленности, а также последовательной работы по дальнейшему развитию фермерского движения, совершенствованию селекции, логистики и других сфер», - пишет главное информагентство Узбекистана «УзА».

Голыми руками Как стало известно корреспондентам «Ферганы» в Узбекистане, в ряде фермерских хозяйств Букинского района Ташкентской области хлопок собирался в текущем году исключительно руками хлопкоробов, а не хлопкоуборочными комбайнами. Ситуация носит искусственный характер и во многом не связана с отсутствием сельхозтехники. Один из местных жителей, работающий трактористом, пояснил, что нескольких десятков хлопкоуборочных комбайнов, имеющихся в районе, недостаточно, чтобы обойтись без хлопкоробов, которых в большинстве случаев в принудительном порядке привозят из городов. В то же время, несмотря на то, что хлопкоуборочная техника в наличии есть, её специально не выводят в поля, так как сил горожан (по терминологии властей - «добровольных сборщиков-помощников») вполне достаточно, чтобы собрать весь урожай без использования комбайнов. Кроме того, по его мнению, машинный сбор снижает качество волокна и, соответственно, понижает его закупочную стоимость. Есть возможность обходиться без машин, и это выгоднее. Хлопкоробы других фермерских хозяйств района также сообщают, что хлопкоуборочных комбайнов на полях либо мало, либо нет вообще. Им объяснили, что в этом хлопковом сезоне было решено собирать хлопок в основном вручную, так как хлопкоуборочная техника простаивает по причине отсутствия запчастей и топлива.  В октябре 2014 года Фонд Открытое Общество выпустил доклад «Хлопковый сектор Узбекистана: Финансовые потоки и распределение ресурсов», который пролил свет на теневую сторону вопроса. Доклад был подготовлен при содействии и в соавторстве с бывшим государственным служащим, чье имя не упоминается по соображениям его безопасности. Этот доклад раскрывает политическую экономию производства хлопка в Узбекистане, показывая финансовый интерес политической элиты Узбекистана в сохранении системы принудительного труда в этом секторе экономики. «Похоже, на местах цепляются за любою возможность использования массового ручного сбора хлопка. Причина имеет экономический характер. Даже при наличии хлопкоуборочных машин выгоднее использовать принудительный труд хлопкоробов. А это значит, что без увеличения закупочной цены на хлопок у фермеров и, соответственно, сборщиков хлопка машинный сбор в Узбекистане, скорее всего, развиваться не будет», - говорит «Фергане» ташкентский экономист, побоявшийся назвать свое имя в печати. На аналогичной хлопковой ярмарке в 2013 году глава правительства Узбекистана Шавкат Мирзияев рассказывал миру о фантастических планах. По его словам, через два-три года восемьдесят и даже девяносто процентов хлопка будет собираться машинами. Однако весной 2015-го стало ясно, что в этом году на полях будет работать всего лишь чуть более двух тысяч хлопкоуборочных машин, собирающих только пять процентов всего урожая. Настоящие рабы Но самые лучшие сборщики хлопка в Узбекистане - не врачи с учителями, и даже не дети. Это осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях. На хлопковых плантациях люди-рабы пуще всего боятся навлечь на себя гнев надзирателей и безропотно сносят все их издевательства, связанные с множеством нарушений всех человеческих прав. Подневольному контингенту приходится трудиться, не разгибая спины, с самого раннего утра до позднего вечера. Любое возмущение, отказ работать по причине физической усталости или невыполнение плана чреваты избиением и карательными мерами, вплоть до продления сроков отсидки.

«В 2011-м году мой брат был обвинен в групповом ограблении валютного менялы на «черном рынке». Первоначально был осужден на 15 лет, потом срок по амнистиям сократили вдвое. Отсидел уже 4 года, и из них 2 года - в колонии-поселении. С его слов мне известно, что «наказание хлопком» - одно из самых жестоких наказаний, применяемых в отношении бесправных заключенных в сезон уборки хлопка – их заставляют работать по 18-19 часов в день, - рассказывает нам на условии анонимности родственник заключенного колонии-поселении близ города Ахангаран Ташкентской области. «Если «вольники» должны были сдавать по 60-70 килограммов хлопка за 8-9-часовой рабочий день, то план для обитателей исправительных колоний и поселений – 100-110, а рабочий день у них длится с 4 утра и до 10 вечера! Это физически нереально, да и хлопка в таком количестве уже давно нет, некоторые люди падают в обмороки, но это совершенно не волнует лагерное руководство. Первыми в республике на хлопковое поле в качестве сборщиков выходят поселенцы исправительных колоний и последними уходят они же. Адский труд в антисанитарных условиях в продолжение нескольких месяцев кряду (невзирая на погодные условия), при отвратительном кормлении и практически без отдыха – даже молодых людей раньше времени превращает в стариков, лишая здоровья и сил», - рассказывает наш источник. Родственник осужденного вспоминает, как на одном из свиданий в начале октября его брат жаловался на частые боли в области печени, недоедание и отвратительное качество пищи. «Те, у кого есть деньги, могут сходить в местный магазин, купить там более-менее сносную еду и воду, а если нет – довольствуйся несъедобной баландой. За два месяца, пока я его не видел, он похудел на 13 килограммов, глаза ввалились, говорил, едва сдерживая слезы, что перспектива трудиться «до последней коробочки» (как правило, это конец октября, но в иные годы и до середины ноября), для него может плохо кончиться. Брат очень просил меня «сделать так, чтобы как можно больше людей на свободе узнало о том, что осужденных используют на хлопке как самых настоящих рабов». И еще он сказал, что на соседних полях, наравне со взрослыми, ежегодно в сезон уборки трудятся и малолетние «узники» узбекских колоний – видел не сам лично, другие сказали. Хорошо, хоть их не заставляют трудиться от темна до темна», - заключает наш собеседник. Выступая на только что прошедшей в Ташкенте хлопковой ярмарке, премьер-министр страны Шавкат Мирзияев с гордостью заметил, что «из собранного в этом году урожая 98 процентов составляет хлопок высшего и первого сортов». Чьими руками было собрано это «белое золото» и в чей карман упадут вырученные от его продажи деньги, хозяин узбекского Кабмина распространяться не стал. |

| В избранное | ||