| ← Октябрь 2015 → | ||||||

|

25

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Казахстан: Почему множество веб-сайтов блокируется без решения суда?

|

Казахстан: Почему множество веб-сайтов блокируется без решения суда? 2015-10-22 11:50 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Запрос журналистов был составлен на основе обращений в редакцию абонентов «Казахтелекома», которые прислали перечень проблемных ресурсов по состоянию на 18 августа 2015 года. В список было включено 17 ресурсов, доступ к которым был частично или полностью затруднен. В их числе: интернет-архив archive.org, международный сайт петиций avaaz.org, российский информационно-развлекательный портал fresher.ru, сайт британской газеты Daily Mail dailymail.co.uk, международный фотохостинг flickr.com, блогосфера liveinternet.ru, доступ к которой периодически блокируется, блогосфера livejournal.com, сайт писателя Леонида Каганова lleo.me, крупнейший российский литературный портал, предоставляющий авторам возможность свободной публикации произведений proza.ru, международный информационный портал reddit.com, сервер современной литературы «Самиздат» при библиотеке Мошкова samlib.ru, сайт загрузки медийного контента savefrom.net, портал по стоицизму, философскому направлению stoicallyspeaking.org, словарь английского сленга, крылатых фраз, диалектов urbandictionary.com, сайт памяти музыканта и поэтессы Янки Дягилевой yanka.lenin.ru, юмористический сайт zagony.ru, а также веб-сайт информагентства «Фергана.Ру» fergananews.com. Отвечая на запрос журналистов, главный директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына» Нуржан Байдаулетов заявил, что блокировка/разблокировка интернет-ресурсов осуществляется «Казахтелекомом» только по решению суда. Национальный оператор при этом ограничивает доступ к сайтам по IP-адресу. Иногда, по словам спикера, адреса совершенно невинных ресурсов совпадают с IP-адресами сайтов, в отношении которых судебное решение имеется. Вместе с тем АО «Казахтелеком» не может объяснить, почему его абоненты испытывают затруднения с доступом к другим из перечисленных ресурсов и сервисов, в отношении которых никаких «совпадений» не замечено.

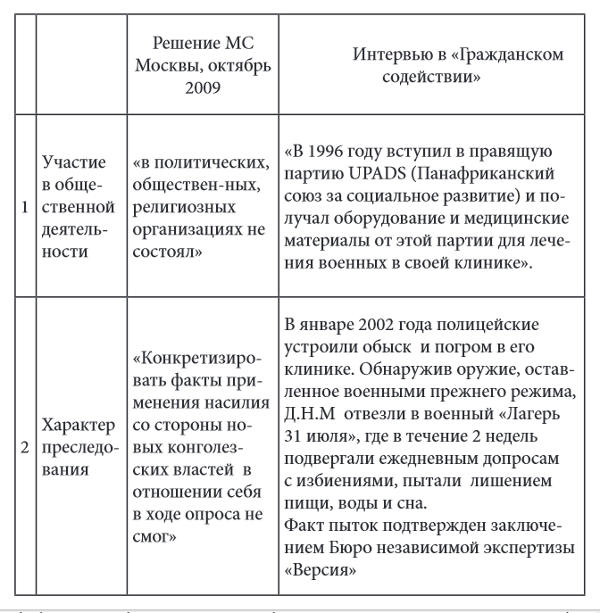

В интернет-ассоциации Казахстана уточнили, почему доступ к сайтам блокируется не по адресу, а по IP. «Блокировка по IP-адресу - старый и известный способ. Сегодня уже, конечно, можно спокойно ограничивать доступ по доменному имени. Разница лишь в том, что доменное имя можно спокойно изменить и продолжать свою работу. Тогда исполнение суда оказывается невыполненным не с точки зрения доменного имени, а с точки зрения контента. Но и даже на этот аргумент можно ответить, что и адрес тоже можно поменять. Так что блокировка по IP-адресу намного хуже, потому что в этом случае блокируются все сайты, которые находятся по этому адресу. А у некоторых на одном адресе находятся тысячи или десятки тысяч сайтов. Тем более если сказать об облачных решениях, то там IP-адресация двигается динамически и порой совершенно непонятно, какой именно адрес блокировать», - пояснил президент ассоциации Шавкат Сабиров. Вместе с тем он считает, что проблема может также лежать в недостаточной компетентности чиновников и судей. «Оператор может и не знать, почему ограничение доступа [осуществляется] именно по IP-адресу, так как судебное решение пришло именно в таком виде. Представьте, сидит чиновник и пишет официальное требование во исполнение решения суда, и ему проще написать по IP-адресу, чем повторять доменное имя полностью. Или судья, который выносит решение, знает об адресах лучше, чем о доменных именах. В этом случае судебное решение однозначно, и оператор просто исполняет его, нравится оно ему или нет», - констатирует эксперт. Сабиров призывает ответственных лиц уметь разбираться и открыто объяснять населению причины блокирования интернет-ресурсов. «Ситуация с блокировками или ограничением доступа в последнее время стала актуальной. Нужно этот вопрос решать принципиальным образом», - подчеркивает президент интернет-ассоциации. Вместе с тем ассоциация напоминает, что неоднократно поднимала вопрос об официальной публикации списка запрещенных ресурсов на территории Казахстана. Подобный реестр существует в России reestr.rublacklist.net. Однако этот вопрос, включенный в Обращение к «Самрук-Қазына», остался без ответа. МВД России: В смерти пятимесячного Умарали Назарова полиция не виновата 2015-10-22 12:26 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Умарали Назаров Новорожденный скончался при невыясненных обстоятельствах в ночь на 14 октября, после того как был отнят у матери – 21-летней Зарины Юнусовой, задержанной за нарушение миграционного законодательства (пребывание без регистрации). Юнусову отвезли в полицейский участок, а ребенка у матери забрали. Как выяснилось позже, малыш был доставлен в Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей, имени Цимбалина. Однако, по утверждениям родственников Юнусовой, в полиции женщине не сообщили, где находится ее ребенок. А утром 14 октября стало известно, что ребенок скончался. По версии Следственного комитета, предположительной причиной смерти младенца стала острая респираторная вирусная инфекция. Однако родители малыша утверждают, что ребенок был совершенно здоров. По словам Вячеслава Степченко, после отнятия у матери ребенка оставили на попечение сотрудницы полиции из службы по делам несовершеннолетних, на руках которой малыш находился до момента прибытия медиков. «Полицейские сразу же вызвали врачей скорой помощи – это стандартная процедура в отношении любых малолетних детей, оказавшихся без попечения родителей. В городе для этого определена конкретная больница – имени Цымбалина, и доставление туда было связано даже не с вопросами здоровья ребенка: автоматически любой малолетний передается под наблюдение врачей», - пояснил Степченко. Информацию, что родственникам не сказали, куда делся ребенок, полиция категорически опровергает. «В отделе все это время присутствовала бабушка ребенка, которой сразу же после передачи врачам сообщили, куда он отправлен. Отдать бабушке не имели права, поскольку она не является законным представителем малолетнего. Также мы опровергаем факт последующего визита матери в отдел полиции, тем более – отказа полицейских сообщить ей информацию о местонахождении ребенка, это не подтверждается ничем», - сказал представитель полиции. Гибель ребенка вызвала большой общественный резонанс. Посольство Таджикистана в России и МИД республики взяли дело под особый контроль. МИД России и российский Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов направили запросы в МВД, ФМС, Минздрав и Генпрокуратуру. Только на шестой день после смерти ребенка было возбуждено уголовное дело. При этом сотрудниками полиции также проводится проверка родителей умершего мальчика и их места жительства. Если полиция докажет, что новорожденный содержался в неудовлетворительных условиях, то мать малыша Зарина Юнусова из пострадавшей может перейти в категорию обвиняемых. Правозащитники же усматривают в действиях сотрудников госорганов явные нарушения. «Почему ребенок был изъят? Свидетельство о рождении у ребенка имелось. У полицейских были все доказательства, что задержанные являются родителями малыша. Нелегальный статус – не повод забирать ребенка. Если даже ребенок болел, почему не учли интересы младенца и не оставили мать с ним? Права ребенка были полностью нарушены», - цитирует национального эксперта по правам ребенка в Таджикистане Гульчехру Рахманову Би-би-си. Представительство ЮНИСЕФ в Душанбе также выразило обеспокоенность драматическим инцидентом, передает «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода). «Трагическая смерть пятимесячного таджикского мальчика, которого отделили от его родителей в Санкт-Петербурге, подчеркивает необходимость дополнительной бдительности и заботе о всех детях. ЮНИСЕФ напоминает, что все дети, независимо от их статуса, должны быть рассмотрены в первую очередь, как ребенок и лицо, обладающее правами, несмотря на то, имеют ли они, или их родители статус мигранта или резидента. Все государства и ответственные лица государственной власти несут ответственность в выполнении всего, что в их силах в предотвращении отделения детей от их семей, и в защите всех детей, включая детей мигрантов от пренебрежения, злоупотребления, жестокого обращения, эксплуатации», - говорится в заявлении организации. Узбекистан: Реальный курс доллара превысил 5500 сумов. Предприниматели массово объявляют о банкротстве 2015-10-22 12:53 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Двадцатого октября курс достигал отметки 5600 сумов за доллар, к ночи того дня он остановился на уровне 5200 и с утра следующего дня опять начал расти. А еще 12 октября доллар можно было купить за 5030 сумов. Таким образом, с начала 2015 года национальная узбекская валюта обесценилась более чем на 50 процентов – с 3450 сумов до 5500 сумов. При этом официальный курс составляет 2663 сума за доллар. Кстати, если посмотреть динамику повышения курса Центробангком Узбекистана, то можно заметить, что и тут темп роста немного ускорился: если с начала 2015 года доллар дорожал на 5-6 сумов в неделю, то с октября стал расти на 14 сумов. К примеру, 29 сентября официальный курс доллара составлял (округленно) 2621 сум, 6 октября – 2635 сумов, 13 октября – 2649, 20 октября – 2663 сума. Стремительный рост курса доллара ударил по узбекским предпринимателям. Как сообщает источник «Ферганы.Ру» в Ташкенте, налоговые инспекции (ГНИ) столицы Узбекистана не успевают регистрировать заявления предпринимателей о признании их банкротами. По словам сотрудников ГНИ Юнусабадского района, 21 октября они приняли свыше 80 таких заявлений. «Накануне, когда курс доллара еще равнялся 4800 сумам, я подписал контракт на 30 миллионов сумов ($6250) с китайскими партнерами на поставку нового оборудования для своего бизнеса, а сегодня (21 октября. – Прим. «Ферганы») мои потери уже составляют почти $1000», - не скрывает своего негодования один из посетителей ГНИ. – У меня есть знакомые, у которых контракты - на десятки тысяч долларов! Как нам быть дальше? Ведь отозвать деньги уже невозможно». По ряду признаков сегодня можно говорить не только о девальвации узбекской национальной валюты, но и дефолте - неспособности государства расплачиваться по долгам, даже внутренним. Яркий пример – массовые задержки зарплат и пенсий, принуждение пенсионеров к оформлению банковских карт для получения пенсий в безналичной форме. Однако власти Узбекистана не желают признавать проблемы в экономике страны и представляют ее исключительно как успешную: «По итогам 9 месяцев текущего года валовой внутренний продукт страны возрос на 8,0 процента. Государственный бюджет исполнен с профицитом. Уровень инфляции не превысил прогнозные параметры», - говорится в докладе об итогах социально-экономического развития Узбекистана за 9 месяцев 2015 года. Напомним, что с 1 сентября 2015 года минимальный размер заработной платы в Узбекистане составляет 130.240 сумов в месяц ($50 по официальному курсу и $27 – по реальному, далее будем указывать только по второму), пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства – 254.730 сумов ($53), пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, - 156.310 сумов ($32,5) в месяц. С 1 сентября в стране из-за новых ставок импортных пошлин и акцизного налога подорожали многие товары, причем большая часть – на 30 процентов, стоимость высшего образования выросла на 15 процентов. В первом полугодии 2015 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Узбекистан рухнул по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54 процента и составил $1,149 млрд. Подробнее о ситуации в экономике Узбекистана можно прочитать в рубриках «Экономика», «Узбекистан», а также пройдя по этой ссылке. Российские правозащитники призывают премьера Франции отменить решение о выдаче России Мухтара Аблязова 2015-10-22 14:08 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Мухтар Аблязов «17 сентября 2015 года премьер-министр Франции Мануэль Вальс принял опрометчивое решение выдать казахстанского оппозиционного политика и предпринимателя Мухтара Аблязова России. Мы выражаем свои глубокие сожаления тому, что правительство Франции проигнорировало призывы российских правозащитных организаций учесть то, что преследование Мухтара Аблязова российскими властями политически мотивировано, поскольку производится по инициативе властей Казахстана, сводящих счёты с одним из лидеров либеральной оппозиции. Мы хотим еще раз довести до сведения правительства Франции и лично господина Мануэля Вальса, что Мухтару Аблязову в России не будут обеспечены ни объективное уголовное расследование, ни справедливый суд, ни соблюдение его гражданских прав и свобод, ни физическая безопасность. Более того, мы убеждены, что в российских следственных изоляторах и местах лишения свободы он с высокой степенью вероятности будет подвергаться психологическим и даже физическим пыткам и всевозможным формам давления. Нам, много лет занимающимся вопросами соблюдения прав человека в российских тюрьмах, известно множество фактов пыточного обращения, жестоких истязаний и даже убийств, жертвами которых становятся заключенные, вызывающие недовольство у администрации, настаивающие на охране своих прав и человеческого достоинства. Эти расправы осуществляются как непосредственно тюремной или лагерной охраной, так и руками специально подобранных привилегированных заключённых. Нам известно и о тотальной коррупции в российской пенитенциарной системе. Поэтому существует опасность, что в российских местах заключения с Аблязовым расправятся в результате заказа казахстанских спецслужб. Доказательством такой возможности являются известные нам факты сотрудничества российских и казахстанских спецслужб с целью преследования казахстанских инакомыслящих и оппозиционеров на территории Российской Федерации. Несколько лет назад была совершена попытка похищения казахстанскими агентами известного оппозиционного казахстанского профсоюзного деятеля прямо на улице Москвы. В 2002-2003 годах, когда Аблязов находился в казахстанских лагерях, он подвергался пыточному обращению. Мухтар Аблязов был брошен за решётку за то, что организовал и возглавил осенью 2001 года демократический протест против авторитарного политического режима Нурсултана Назарбаева, публично потребовал демократических реформ и соблюдения политических прав казахстанцев менять руководство своей страны. Несмотря на обещания российских властей, существуют механизмы выдачи Аблязова Казахстану или временной отправки его в следственные изоляторы Казахстана под предлогом проведения следственных действий. Он также может просто быть похищен, как это регулярно происходит в России с политическими беженцами из Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Мы призываем президента Франции Франсуа Олланда вмешаться в дело Мухтара Аблязова и не допустить его выдачи России. Мы убеждены, что такая выдача по своей аморальности соответствовала бы ситуации, как если бы Михаил Ходорковский просил бы убежище во Франции, но был бы выданы России французскими властями. Мы призываем премьер-министра Франции Мануэля Вальса отменить собственное решение о выдаче Аблязова России, поскольку запрос на экстрадицию был политически мотивированным (власти России и Казахстана давно заключили альянс с целью преследования казахстанской оппозиции). Мы призываем Государственный совет Франции отменить решение премьер-министра Франции от 17 сентября 2015 года о выдаче Мухтара Аблязова Российской Федерации, поскольку такая выдача нарушает базовые принципы защиты прав человека. Мы призываем французские и европейские правозащитные группы, общественные организации, прессу – выступить в защиту Аблязова и не допустить его передачи в руки российских властей, союзников казахстанского авторитарного правителя Нурсултана Назарбаева, с 1989 года бессменно правящего страной и не собирающегося делиться властью с кем бы то ни было». Напомним, экстрадиции Мухтара Аблязова, задержанного на своей вилле на Лазурном берегу Франции в июле 2013 года, добивались Казахстан, Россия и Украина. Казахстан не рассматривался судами Франции в качестве страны-реципиента, хотя казахстанская сторона предъявляет Мухтару Аблязову обвинения в мошенничестве, заявляя, что он похитил из БТА-банка около $6 млрд. Аблязов владел БТА-банком, но после того, как в 2009 году банк был национализирован, по версии следствия, Аблязов вывел активы и покинул страну. Защита Аблязова и сам бывший банкир утверждают, что преследование его казахстанскими властями носит политический характер: Аблязов известен оппозиционной деятельностью и финансовой помощью, которую он оказывает оппозиционным СМИ и политическим движениям. В России и Украине Аблязова намерены привлечь к уголовной ответственности по статьям о мошенничестве: Россия обвиняет Аблязова в финансовых махинациях на сумму около 5 млрд долларов, Украина – в нелегальных операциях на сумму 400 млн долларов. Не ищите убежища в России 2015-10-22 14:50 ferghana@ferghana.ru (Мария Яновская) Комитет «Гражданское содействие» выпустил доклад «Россия как страна убежища», в котором анализируется исполнение в России Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года и то, какой путь приходится пройти людям, чтобы получить статус беженца или временное убежище. «Гражданское содействие» занимается проблемами беженцев с момента своего основания, с 1989 года, и доклад аккумулирует опыт правозащитников, накопленный за все эти годы во время сопровождения беженцев в миграционных службах, в судах и центрах временного содержания. После прочтения доклада становится абсолютно ясно: просить в России убежища нельзя. Это унизительно, неоправданно долго и главное – бесполезно. Россия никому не рада и никого не ждет. По данным Федеральной миграционной службы, в 2015 году обратились за статусом беженца 719 человек, получили 78. За временным убежищем обратились 99.282 человека, получили его 98.185. Всего же в России по состоянию на 30.06.2015 статус беженца имеют 816 человек, а временное убежище получили 314.497 человек (из них 311.432 – граждане Украины). То, что ФМС называет «обратились за статусом беженца», на самом деле означает «у кого мы приняли заявление». Провести мониторинг, какой процент просителей попадает в процедуру, а сколько человек остается «за бортом», «Гражданскому содействию» не удалось. Миграционная служба сочла такой мониторинг нецелесообразным и выгнала наблюдателей. Так что если у тебя приняли документы – ты счастливчик. Потому что сотрудники миграционной службы делают все, чтобы в процедуру ты не попал. Часть первая. Попасть на прием В докладе называют несколько способов, которыми миграционные службы не допускают человека к процедуре получения статуса беженца или временного убежища. Заметим, что в Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, к которой Россия присоединилась в 1992 году, а также в Федеральном Законе РФ «О беженцах» 1993 года никаких ограничений о допуске человека к процедуре нет. По закону, право подать заявление имеет каждый, кто считает себя беженцем. В реальности все иначе. Ни в аэропортах, ни на вокзалах нет никакой информации о том, где можно подать ходатайство, какие для этого нужны документы. Все, конечно, можно найти в интернете, но там информация дается по-русски и на казенном языке, который и россиянам не всегда понятен. Человек, прилетевший в Россию в поисках спасения, может месяцами искать нужный офис. Из доклада: «Ивуариец Ф.Б. прилетел в Москву в июне 2009 года с 4 евро в кармане. Сначала ему повезло: какая-то сердобольная женщина в аэропорту дала ему денег на дорогу до какого-то вокзала. Там он провел четыре дня, безуспешно пытался на свои 4 евро купить еды, но иногда кто-нибудь давал ему поесть. На вокзале его избили и пытались отобрать сумку. Наконец он встретил африканца, который предложил ему клеить обои в подмосковном Подольске. Там он работал 2 месяца за еду и ночлег. Затем Ф.Б. вернулся в Москву, пошел в интернет-кафе в РУДН (Российский университет дружбы народов), где учится много африканцев. В этом кафе за 150 рублей можно переночевать сидя. Деньги на ночлег дали студенты из Кот д'Ивуар. Было уже холодно, и Ф.Б. простудился - те же студенты послали его в Московский протестантский центр. Там ему дали одежду, и какой-то человек из Того отвез его в УВКБ ООН, оттуда его направили в Миграционную службу Москвы. Не зная города, без денег, он почти месяц искал офис МС, куда попал только через три с лишним месяца после приезда в РФ». Допустим, человек нашел миграционную службу. Но это не значит, что у него примут ходатайство о признании беженцем. В очереди, как правило, оказывается человек пятьдесят, принимают от силы пятерых-шестерых, максимум – десять. Значит, нужно оказаться в первой десятке в очереди, а для этого приехать, например, ночью. Хорошо, если есть друг с машиной, в которой можно ночевать и греться. Но таких друзей у беженцев, как правило, нет. Чтобы попасть на прием, люди ходят в миграционную службу месяцами. За это время многие превращаются в нелегалов. Дозвониться или связаться с миграционщиками по интернету нельзя: миграционные службы не общаются с беженцами по телефону. «В МС Москвы по номеру, указанному в интернете, просто никогда не снимают трубку», коротко отмечают в докладе. Можно попробовать ускорить процесс: написать письменное заявление в миграционную службу с требованием назначить день приема и привезти его лично, попросив зарегистрировать. По закону в течение месяца вам должны ответить, назначив день приема. Но и это не работает. Копт из Египта А.П.С. не смог попасть на прием в Миграционную службу Московской области и в декабре 2013 года отправил туда по почте заявление с просьбой назначить ему день приема ходатайства о признании беженцем. На следующий день он пришел с копией заявления в отдел по беженцам, где на его заявлении поставили отметку о его обращении. Затем в течение 8 месяцев он ждал приглашения на прием и, не дождавшись, обратился в Комитет «Гражданское содействие». Комитет направил жалобу в ФМС России, откуда в августе 2014 года было дано указание МС МО «организовать прием» А.П.С.». Часть вторая. Подать документы Но даже если ты попал на прием, не факт, что у тебя примут документы. В докладе «Гражданского содействия» описываются способы недопущения к процедуре. Например, людей «дружески» и неформально отговаривают: мол, не трать время, бесполезно, сейчас «беженца» дают только украинцам. Или могут отказать из-за отсутствия каких-либо документов, например, паспорта (удостоверения личности) – хотя это не может быть причиной, у многих беженцев документы сгорели, например, и их нельзя получить в посольствах стран, где идет война. Если человек приносит паспорт – у него требуют договор аренды жилья. Приносит договор – требуют, чтобы этот договор был оформлен на имя будущего беженца. Приносят такой договор – требуют паспорт владельца квартиры. Но владелец квартиры не дает свой паспорт беженцу, а значит – отказ. В марте 2015 года сотрудники МС МО потребовали представить договор аренды жилья у сирийца Г.И. Он принес договор, оформленный на имя его соотечественника, с которым он вместе проживает, а также копию паспорта арендодателя, гражданина РФ. Это не устроило сотрудников МС, они сказали, что договор должен быть именно на его, Г.И., имя, и отказали ему в приеме. Сириец С.А с марта по июнь 2015 года безуспешно пытался подать заявление о предоставлении временного убежища в МС МО. Сначала от него требовали договор аренды жилья - он его представил. Затем сказали, что еще нужна копия паспорта арендодателя. Выполнить это требование С.А не смог: давать иностранцу копию своего паспорта собственница жилья отказалась». Коррупция Когда перед человеком ставят невыполнимые требования, когда эти требования меняются раз от раза, - в России это означает, что нужно платить. Раньше на взятки намекали сами сотрудники миграционных служб. Сейчас эта функция передана посредникам, в том числе – переводчикам. «О коррупции как условии доступа к процедуре постоянно говорят беженцы. Нам известны имена некоторых вымогателей, их «тарифы», механизм вымогательства и передачи взяток. Более того — нам известны имена некоторых беженцев, получивших статус беженца и временное убежище за взятки, - причем от них самих. У нас есть масса информации и некоторые косвенные «улики», но нет прямых доказательств, а без этого ни привлечь вымогателей к ответственности, ни даже обнародовать эти сведения, не повредив нашим информаторам-беженцам, мы не можем». (Из доклада.) На границе Например, человек решил просить убежища на границе. Тогда варианта три (наверняка есть исключения, но мы о них не знаем). А) Пограничники не впустят его в страну и немедленно отправят обратно, даже не подпустив к нему сотрудников миграционных служб. Б) Беженца задержат за попытку нелегального перехода границы и отправят в СИЗО до разбирательства. После чего суд штрафует и приговаривает к административному аресту (как правило, на срок, который человек уже отсидел в СИЗО). После этого, если суд не принимает решение депортировать подсудимого, человек может подавать ходатайство об убежище или о признании беженцем. Многие после СИЗО и суда предпочитают улететь в третью страну, если есть возможность. В) Если человек бежит от спецслужб «дружественных» республик, его могут задержать для экстрадиции именно в момент подачи ходатайства о предоставлении убежища. Часть третья. Пройти собеседование Но допустим, человек вытянул счастливый жребий. Он пришел в миграционную службу, и дежурный, который проводит первичное собеседование, внезапно принял решение о его допуске к процедуре. Беженца отправляют на дактилоскопирование, а потом – к определенному сотруднику миграционной службы, который должен опросить его, заполнив анкету, рассмотреть документы, получить информацию о стране исхода и убедиться, что человеку действительно опасно туда возвращаться. После чего миграционная служба дает ответ, признает она человека беженцем или нет. Очень многое зависит от качества перевода. Переводчиков обязана предоставлять миграционная служба, но профессионализм перевода никто не гарантирует. Мало того – если человек захочет привести своего, «проверенного» переводчика, не факт, что его допустят: например, миграционная служба Московской области признает только «своих» переводчиков. Небольшой пример того, как непрофессиональный и халатный перевод лишает человека права на спасение и защиту. Гражданин Республики Конго Д.Н.М. рассказал о себе в интервью Комитету «Гражданское содействие» и Миграционной службе Московской области с помощью переводчика. Почувствуйте разницу.

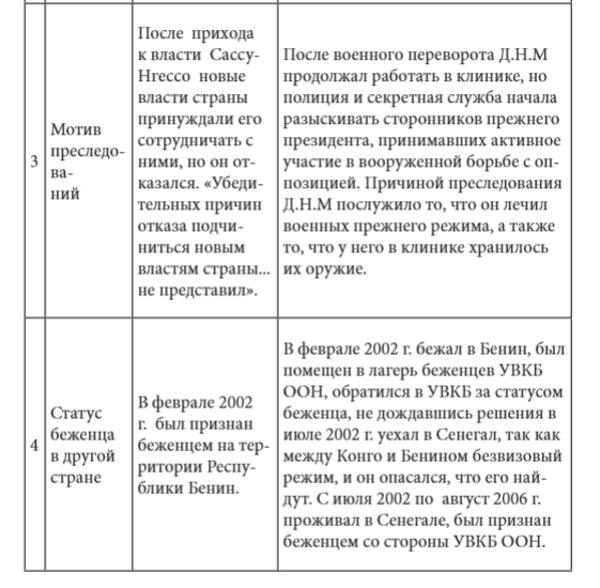

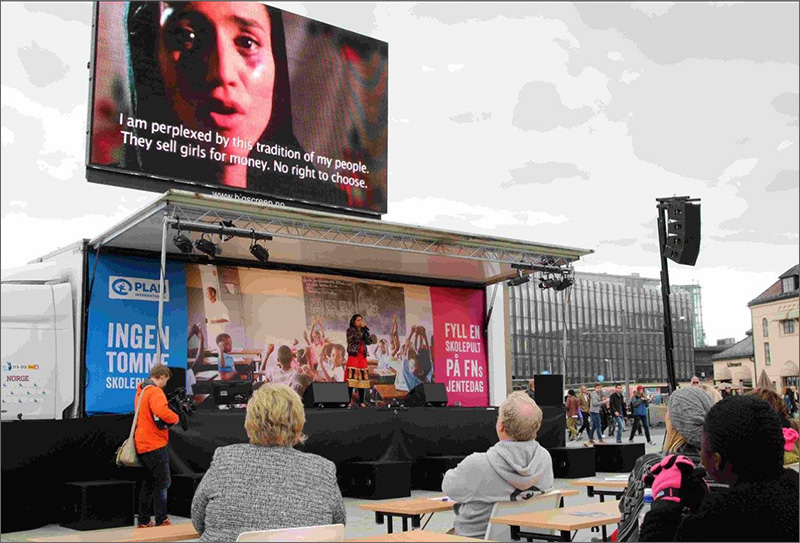

По итогам интервью Миграционная служба отказала Д.Н.М. в статусе беженца. Как проводят собеседования в миграционных службах? Бывает, что хорошо. Бывает, что выслушивают внимательно. Но подавляющее большинство случаев, с которыми сталкиваются правозащитники из «Гражданского содействия», свидетельствует об отсутствии уважения к просителю. Похоже, что чем чаще сотрудник миграционной службы отказывает, тем надежнее его корпоративная репутация и стремительней карьерный рост. В мае 2014 года в Комитет «Гражданское содействие» позвонила переводчица с французского языка Н.Прокофьева и рассказала о том, что стала свидетелем возмутительного поведения специалиста МС Москвы при проведении собеседования с гражданкой Кот д ́Ивуар А.Б. «Собеседование со мной проводил сотрудник УФМС Д.Ахметов, - рассказывает А.Б. - С самого начала он мне заявил, что может принять у меня заявление, но через месяц сообщит обо мне в полицию – и меня депортируют. Но он может и не делать этого, если я откажусь от обращения за убежищем и добровольно покину РФ. Я не стала отказываться от обращения за убежищем, и Д.Ахметов начал проводить опрос. Он вел опрос в пренебрежительно-уничижительном и враждебном тоне. Когда я сказала, что хотела бы поступить на учебу в университет, а моего сына устроить в детский сад и интегрироваться в России, Д.Ахметов заявил, что я никогда не буду учиться в России, а мой ребенок не будет ходить в детский сад. Когда на вопрос Ахметова о причинах, по которым я опасаюсь вернуться в свою страну, я ответила, что я и мой сын не будем приняты общиной и станем изгоями, он сказал, что это – не причина, потому что в России мы также будем изгоями. Время от времени Д.Ахметов делал замечания оскорбительного характера. Так, когда на его вопрос о том, как я зарабатываю на жизнь, я сообщила, что раздаю листовки, Д.Ахметов сказал, что листовки раздают мужчины, а женщины занимаются совсем другим делом, намекая на проституцию. Он также сказал, что здесь он – хозяин, а я – ничто. С гордостью сказал, что за 5 лет его работы в УФМС ни один беженец из тех, кого он интервьюировал, не получил ни статуса беженца, ни временного убежища. Д.Ахметов проводил опрос очень бегло, не давая возможности подробно ответить на вопросы. Неожиданно опрос закончился. Я поняла, что не успела рассказать, в чем состоит главная причина моего выезда из Кот д ́Ивуар, которую я назвала в ходе опроса в самом общем виде (преследование за нарушение традиций). Поэтому я попросила Д.Ахметова записать, что дядя принуждал меня к браку, которого я не хотела, и согласилась на него только ради матери. Но перед свадьбой родственники жениха потребовали, чтобы мне сделали обрезание, на что я согласиться не могла и поэтому уехала из Кот д ́Ивуар. Д.Ахметов сказал, что не станет записывать мои слова об угрозе обрезания, так как я вспомнила об этом лишь в конце, и, следовательно, это для меня не очень важно. А, кроме того, он как мусульманин точно знает, что в мусульманских странах женское обрезание не практикуется, то есть, что я лгу». Комитет направил эту жалобу в ФМС России вместе со своим письмом, в котором требовал приобщить жалобу к делу А.Б. и учесть при рассмотрении ее заявления о предоставлении временного убежища, а также принести извинения А.Б. и оградить беженцев от нарушений их прав и оскорблений со стороны Д.Ахметова. Из ФМС России в ответе на эту жалобу сообщили, что во временном убежище А.Б. отказано, а «в действиях сотрудника, проводившего опрос, фактов нарушения законодательства не установлено». «Мы проанализировали 112 решений миграционной службы, принятых в 2014-2015 годах, - говорит Елена Буртина, автор доклада. – К сожалению, подавляющее большинство решений не опирается на закон. Можно сказать, они набиты… черт знает чем. Там много разрозненных сведений о беженце: как человек себя ведет, встал ли на миграционный учет, с какой визой приехал, сразу ли обратился в миграционную службу, - там есть куски страноведческой информации (для этого используют только справки МИД) – все, что угодно. Но анализа опасений беженца и ответа на ключевой вопрос, обоснованы ли эти опасения, как правило, в решениях нет. Соответственно, эти решения не являются законными, потому что главной задачей ответа является именно определение, соответствует ли человек критериям понятия «беженец» или нет». Нарушение конфиденциальности, ошибки, лишение статуса Среди других барьеров, которые ставит миграционная служба на пути получения статуса беженца или временного убежища, - нарушение конфиденциальности, недопуск сопровождающих и представителей, неграмотное или ошибочное написание адреса, по которому живет заявитель, и это дает возможность обвинить человека в предоставлении ложных сведений (например, во временном убежище отказали палестинцу из Сектора Газа, адрес которого сотрудник МС записал как улицу Булатниковскую в Москве. На самом деле человек назвал «Болотниковскую», но из-за плохого произношения не был понят). Если беженец получил статус или временное убежище, этот статус еще нужно удержать. «Когда выносится решение по предоставлению статуса беженца, миграционная служба оценивает только то, что говорит сам беженец, и те документы, которые он предоставляет. Но когда миграционная служба принимает решение об утрате или лишении статуса – то она оценивает и свое собственное предыдущее решение о предоставлении этого статуса. К сожалению, к собственным решениям миграционная служба относится с тем же неуважением, что и словам беженцев», - говорит Елена Буртина. По данным «Гражданского содействия», ежегодно 16-20 процентов получивших убежище теряют его. Часть четвертая. Оспорить отказ в суде Решение об отказе в предоставлении временного убежища или статуса беженца можно оспорить в суде. Но толку не будет. Как заметила председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, суд будет принимать решения, только если будет установка сверху: «Мы обжаловали решение по коптам из Египта. И не знаю, почему судья решила объяснить публике свое решение - может, копты разбудили в ней какой-то внутренний культурный механизм, сказав на суде, что приехали в Россию к единоверцам… Не знаю. Но судья вдруг сказала, что решение о предоставлении статуса – не то решение, за которым нужно идти в суд. Это политическое решение, и как только оно будет принято, статус начнут предоставлять. А пока она не может принять никакого решения, которое бы шло в разрез с решением государственного органа. И какой тогда смысл обращения в суд? И жаловаться некому». О сращивании судебной системы и прокуратуры говорят в России все, включая первых лиц государства. Когда Дмитрий Медведев был президентом, он, объясняя мизерный процент оправдательных приговоров (0.8%), сказал прямым текстом: «Оправдательный приговор – это, по сути, противопоставление позиции суда позиции следствия. И на это судье зачастую пойти довольно сложно. Я не говорю о каких-то там случаях просто преступного влияния на судью, а просто по психологическим, даже по профессиональным, если хотите, по корпоративным соображениям». Похищение беженцев В законе сказано, что если человек имеет иные возможности легализоваться в России (например, состоит в браке с гражданкой России), то временное убежище или статус беженца ему не предоставляют. Но ни вид на жительство, ни разрешение на временное проживание не защищают человека от выдворения в другое государство. А выслать вас могут, если вы дважды нарушите правила дорожного движения, таков закон. Защиту дают только статус беженца, статус получившего временное убежище, а также российское гражданство. И если за защитой приходит человек, за которым охотятся спецслужбы других стран, главная его задача – никуда не ходить без сопровождения адвокатов, прятаться, пока официальный статус не получен и решения судов не вступили в законную силу, а потом снова прятаться, потому что спецслужбы бывших азиатских союзных республик чувствуют себя в России, как дома. Украдут, а российские силовики им помогут. «Фергана» постоянно пишет о случаях похищения граждан центральноазиатских республик в России, которые приехали в поисках убежища и защиты: люди исчезают, а затем обнаруживаются в тюрьмах Узбекистана или Таджикистана. Например, «Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за похищение двух граждан Узбекистана», «Гражданин Узбекистана Юсуп Касымахунов похищен в России», «Amnesty International: В Москве полицейскими похищен узбекский беженец», «Узбекистан: Похищенному в Москве гражданину России грозит до 20 лет лишения свободы», «Страсбургский суд серьезно озабочен похищениями в России узбекских и таджикских беженцев», «Мемориал»: Узбекские власти похитили в России гражданина Узбекистана и подвергают его пыткам, Пропавший в России таджикский бизнесмен Низомхон Джураев нашелся в СИЗО Душанбе, Россия: В Волгограде похищен гражданин Таджикистана Абдулвоси Латипов, находящийся под защитой ЕСПЧ, Таджикистан: Похищенный из Москвы Максуд Ибрагимов находится под стражей в Душанбе и так далее. Гражданин Узбекистана Мирсобир Хамидкариев был продюсером фильма «Алчность», в съемках которого принимал участие гражданский муж Гульнары Каримовой – Фарук Саипов. Фильм был запрещен в Узбекистане, с Саиповым дочь президента рассталась, несколько десятков знакомых Мирсобира, принимавших участие в съемках, арестованы и обвинены в религиозном экстремизме и создании организации «Ислам жиходчилари» («Исламский Джихад»). У Хамидкариева отобрали бизнес, а его брата арестовали в день вылета Мирсобира в Россию – в декабре 2010 года. Республика Узбекистан подала на Хамидкариева экстрадиционный запрос. В июне 2013 года Мирсобир был задержан, началась череда судов, но в результате Головинский межрайонный прокурор постановил, что Хамидкариев никаких запрещенных в РФ исламистских организаций не создавал и не состоял в них, кроме того, сроки давности привлечения Мирсобира к уголовной ответственности истекли. Хамидкариев обратился в УФМС России по Москве с ходатайством о предоставлении ему статуса беженца на территории РФ, но ему отказали: рассказ сочли неубедительным. Однако Хамидкариев обжаловал этот отказ, и 12 мая 2014 года Замоскворецкий районный суд принял решение обязать УФМС предоставить Мирсобиру статус беженца на территории РФ. «Я единственный раз в жизни видела решение суда, где было написано: обязать миграционную службу предоставить статус беженца, - рассказывает Светлана Ганнушкина. – Мы считали это огромной победой. 12 июня 2014 года решение суда вступало в силу, но 9 июня, за три дня до этого, Мирсобира похитили. Нагло. Его и раньше пытались похитить, даже у нас на глазах, адвокат стоял и физически не давал машине преследовать Мирсобира. Чего только мы ни делали, чтобы его спасти, он у нас и «в окно выходил» однажды… А тут, когда вышло это решение суда, он расслабился. К тому же ребенок у него в России родился, вроде все было спокойно… Мирсобир собрался везти ребенка ко врачу и хотел, чтобы с ним и с женой поехал его друг. Вызвал такси. Но водитель подъехавшей машины сказал, что его друга не повезет: мол, заказано такси на двоих взрослых и одного ребенка, значит, столько человек и поедет. Конечно, настоящий таксист так сказать не мог, но Мирсобир не насторожился. Его жена на минутку вышла с ребенком в аптеку, возвращается – машины уже нет. Мы до двух часов ночи искали его, направляли всюду факсы, и в ЕСПЧ, и на границу, и звонили пограничникам… Следователь нам сказал, что видимо, его уже давно через степи увезли. Но ничего подобного! Мирсобир обнаружился в Ташкенте, его там судили – по обвинению в экстремизме. Пытали. Жена не узнала его на суде: высокий мужчина, он стал весить 47 кг. Обвинение строилось на словах какого-то свидетеля: мол, однажды Мирсобир сказал, что женщина должна носить платок. В ответ Мирсобир предложил посмотреть на его жену и мать… Мы свидетели: он ел любую пищу, его жена, не узбечка, и беременная ходила без платка, в открытом летнем платье… Но ему дали восемь лет. А нашему адвокату, который был на процессе, Мирсобир рассказал, что его увозили из Москвы на обычном рейсовом самолете. Провели мимо паспортного контроля». (Подробнее о судьбе Мирсобира Хамидкариева можно прочесть на сайте «Гражданского содействия».) - И что делать? – спросила я у Светланы Ганнушкиной. - Не обращаться за статусом беженца, раз идет такая охота? - Не обращаться еще опасней. Но таким людям необходимо сопровождение на всех этапах получения статуса. И им нужно проявлять аккуратность и бдительность. Не расслабляться. А потом, уже в коридоре, сотрудники «Гражданского содействия» мне подсказали: «Пусть обращаются в Миграционную службу Московской области. Там не так «сдают», как в Москве». Полностью доклад «Россия как страна убежища» можно прочесть здесь (рус, .pdf, 344 с.) Мария Яновская Сонита: Девушка, которая хочет изменить Афганистан 2015-10-22 16:20 ferghana@ferghana.ru (Феруза Джани) Вот уже почти год в США живет Сонита Ализаде (Sonita Alizadeh) - 19-летняя афганка, которая воспротивилась желанию родителей принудительно выдать ее замуж и добивается исполнения своей мечты – стать влиятельной рэп-певицей. Мать Сониты вышла замуж в 13 лет и не видела для своей дочери иного развития событий. Впервые Сониту попытались выдать замуж в десятилетнем возрасте. Тогда девочка не понимала, что ее ждет, и радовалась новым платьям, купленным в связи с предстоящим замужеством. «Это был первый раз, когда мои родители сосредоточились на мне и купили мне новую одежду», - рассказала Сонита в интервью, данном дней десять назад на «Всемирном женском саммите» в Лондоне. Ей было восемь лет, когда семья бежала из Афганистана. Она вспоминает свое детство, прошедшее в Герате при режиме талибов, постоянный голод и страх, бородатых боевиков, которых до сих пор видит во сне. Помнит опасное путешествие из Афганистана в Иран, куда ее семья бежала в надежде на лучшую жизнь. Талибы требовали от родителей Сониты денег, угрожая похитить обеих дочерей. «Это было ужасно, - говорит девушка. – Тогда я впервые почувствовала себя предметом торга». Прибыв в Иран, Сонита не смогла продолжить образование в школе – из-за проблем с документами. Но она самостоятельно научилась читать и писать, когда подросла - зарабатывала уборкой помещений в неправительственной организации, а в свободное время с увлечением смотрела музыкальные клипы по телевизору. Особенно ей нравились выступления иранского рэпера Яса и американца Эминема. Вскоре Сонита стала писать собственные песни. Но в Иране женщинам запрещено петь соло без специального разрешения властей, и девушка долго искала студию, где могла бы записываться. Ее упорство и решительность впечатлили нескольких музыкальных продюсеров, и Соните удалось с их помощью тайно записать песню «Девушка на продажу», которая вскоре перевернет ее жизнь. «Позвольте мне шепотом, чтобы никто не слышал, рассказать о продаже девочек. Мой голос не должен быть слышен, так как это против шариата. Женщины должны молчать, это традиция нашего города», - такими словами начинается клип Сониты, которая предстает со штрихкодом на лбу, в свадебном платье и синяках. В песне Сонита рассказывает о войне в Афганистане, проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в качестве беженца, подругах, которые часто приходили в школу избитые и в плохом настроении - после долгих ночей, проведенных в спорах с родителями, желавшими выдать их замуж. «Они просили свои семьи не продавать их и позволить самим решать свое будущее, - вспоминает Сонита, - но их не слушали». И девушка замечала, как ее подруги исчезают одна за другой, будучи выданными замуж. «Дети, имеющие детей», - говорит о них Сонита. Она видела двенадцатилетних девочек, которые были замужем за пожилыми мужчинами. Таковы обычаи в традиционной афганской культуре, где дочь считается бременем, поскольку женщинам запрещено зарабатывать, и ее рассматривают как товар, за который можно выручить несколько тысяч долларов. И хотя афганское законодательство запрещает выходить замуж до 16 лет или 15 – с согласия отца, но, по данным ООН, около 15 процентов афганских женщин стали женами в более раннем возрасте.

Попытка семьи выдать десятилетнюю Сониту замуж по какой-то причине провалилась. Когда ей было 16, мать сообщила, что Сонита должна вернуться в Афганистан и выйти замуж за человека, которого она не знала. Девушке объяснили, что ее брат хочет жениться и ему нужно для этого $7000, а за Сониту семья может выручить $9000 и таким образом устроить судьбы сразу двоих детей. «Я не могла дышать. Я не могла говорить», - вспоминает свою реакцию Сонита. - «Когда моя мама сказала, что меня хотят продать, мое сердце разбилось. Я спросила ее: «Как вы можете продать свою дочь?» Она сказала, что таковы традиции в нашей стране». Сонита отказалась ехать с матерью в Афганистан. Она была опустошена. Спасение нашла в создании песен в стиле рэп. Вскоре появился клип «Девушки на продажу». Когда он был выложен на Youtube, Сонита поначалу была в ужасе – она боялась последствий. Но клип быстро стал популярным, набрал более 75.000 просмотров и даже понравился ее матери. Сониту заметили не только на родине: несколько месяцев спустя ей была предложена стипендия для изучения музыки в частной школе Wasatch Academy в штате Юта, США. «Мы увидели в Соните большой потенциал и решили, что она может стать уникальным голосом среди наших студентов», - пояснил директор Wasatch Academy Джозеф Лофтин. Организация Strongheart Group решила помочь Соните с организацией поездки в США и получением учебной визы. «В ней были страсть и драйв. Мы знали, что можем помочь ей исполнить свою мечту, получить образование, развиваться как артист и быть голосом девочек, которых принуждают к браку», - говорит исполнительный директор организации Зоя Адамс. Наконец-то Сонита может учиться в настоящей школе. И ей не придется беспокоиться о том, что ее могу продать.

Девушка боялась сообщить своей матери о стипендии и поездке в США. Подготовка к отъезду и оформление документов заняли несколько месяцев. В Юту она приехала в январе 2015 года. И лишь прожив несколько недель в кампусе Wasatch Academy, Сонита сообщила своей матери о переменах в своей жизни. «Мама разозлилась. Она велела мне надеть хиджаб и вернуться при первой же возможности. Но потом смирилась», - рассказывает Сонита. А когда она отправила им свой гонорар за свой первый концерт, прошедший в мае, семья была рада за нее и теперь с нетерпением ждет ее новых песен. Сонита не обижается на мать: «Я знаю, что она любит меня». Девушка поясняет, что ее мать сама была ребенком, когда ее выдали замуж, и просто повторяет устоявшийся цикл. «Старшие поколения учат нас старым традициям. Но мы можем изменить их. Не все, но некоторые - можем».

Сейчас Сонита наслаждается жизнью в Соединенных Штатах. Здесь она чувствует себя в безопасности, не боится нападения талибов или бомбардировки. Она надеется продлить учебную визу, чтобы по окончании Wasatch Academy поступить в колледж – через два года. Она любит своих друзей, свой кампус. С удовольствием учит английский язык, поскольку он позволяет ей общаться с людьми по всему миру. А еще изучает историю, математику и, конечно же, музыку. Но в будущем Сонита планирует вернуться в Афганистан и бороться за права женщин. Она осознает, что быть женщиной-активистом в глубоко консервативной стране опасно, но «моя страна нуждается в таком человеке, как я». «Моя семья изменила свой взгляд на мое будущее, - говорит Сонита Ализаде. - Если я могу менять взгляды моей музыкой, то, возможно, я могу изменить мир». По материалам Daily Mail и CNN подготовила Феруза Джани Подробности побега заключенных в Кыргызстане: Нестыковки данных, странные смерти и незаконные амнистии 2015-10-22 16:38 ferghana@ferghana.ru (Мария Яновская, Екатерина Иващенко) В ночь на 12 октября из следственного изолятора №50 села Нижний Нооруз Иссык-Атинского района Чуйской области Кыргызстана бежали девять заключенных. Семеро из них были осуждены на пожизненный срок, двое находились под следствием. В СИЗО-50 содержатся члены ОПГ и особо опасные преступники. Две недели перед побегом в СИЗО «по техническим причинам» не работали видеокамеры, во время самого побега более получаса не было электричества. Электрогенераторы в СИЗО есть. Трое сотрудников Государственной службы исполнения наказаний: Таалайбек Омурзаков (1969 г.р., четверо детей), Туратбек Садыбакасов (1978 г.р., двое детей), Орозбек уулу Фархат (1978 г.р., сын) - были убиты заключенными во время побега, задушены и забиты до смерти молотком. Еще один – подполковник Тилек Абылгазиев (1972 г.р., трое детей) - был тяжело ранен и после скончался в больнице. На замках камер нет следов взлома, и следствие допускает, что кто-то из погибших сотрудников ГСИН имел отношение к побегу. Бежали преступники через административное здание: выдернули решетки и уехали на машине погибшего сотрудника СИЗО Таалая Омурзакова. Во время побега один из осужденных был ранен часовым постовым. Был объявлен план-перехват, и вскоре минивэн «Toyota Estima» заметили в селе Ленинском Чуйской области. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, водитель не подчинился, началась погоня. На предупредительные выстрелы машина не отреагировала, и дпс-ники прострелили салон. «Тойота» остановилась, пятерых удалось задержать, остальные разбежались. Подробности побега можно прочесть на ресурсах Zanoza.kg (постоянно обновляется), Sputnik Кыргызстан (хронология побега), Svodka.kg. 20 и 21 октября трое из пяти вновь пойманных беглецов умерли в тюремной больнице – «от острой сердечной недостаточности». Правозащитник Токтайым Уметалиева заявила на пресс-конференции, что заключенных СИЗО-50 избивают сотрудники ГСИН и следователи: «Сегодня идет массовая расправа над всеми заключенными, независимо от их отношения к побегу. Умершие Жуманов и Кенжегулов были жестоко избиты. Нам сообщили, что им перебили ноги. Сейчас идет открытое, прямое убийство и сокрытие следов прямого преступления». Генпрокуратура Кыргызстана сообщила, что проверит факты смерти трех беглецов, задержанных в день побега. Пока на свободе остается один сбежавший заключенный. Девять беглецов Алтынбек Итибаев, 1977 г.р., уроженец Оша, киргиз, ранее судим. Активный член запрещенной партии «Жайшул-Махди». В 2013 году осужден на пожизненное заключение за убийство депутата Санжара Кадыралиева (в 2009 г.), потом срок был изменен, а после Итибаева перевели в колонию-поселение. Итибаев был задержан в ходе антитеррористической операции в июле 2015 года. Пока не пойман. По данным РИАН, исламисты партии «Жайшул-Махди» осуществили несколько терактов вБишкеке впериод с2010 по2013 годы, вчастности, взрывы водворе синагоги 9 сентября 2010 года, околоДворца спорта вБишкеке втом же году. Также они попытались организовать взрыв возле здания главного управления внутренних дел столицы Киргизии, оставив заминированный автомобиль. Кроме того, они совершили бандитское нападение насемью гражданина США. Азамат Мусуралиев, 1987 г.р., уроженец Караколя, киргиз. Активный член запрещенной партии «Жайшул-Махди». Застрелен 20 октября. Данияр Кадыралиев, 1976 г.р., уроженец села Мин-Куш Джумгальского района, киргиз. Осужден за совершение теракта возле бишкекского Дворца спорта 30 ноября 2010 года. Застрелен 16 октября. Болот Курбанов, 1970 г.р., уроженец села Шекер Кара-Бууринского района Таласской области. Был осужден по статье «Попытка убийства». Таалайбек Жуманов, 1970 г.р., уроженец села Тельман Ала-Букинского района Джалал-Абадской области, приговорен в 2012 году по статье «Убийство» к пожизненному заключению. Кличка «мясник»: Жуманов убил и расчленил своего приятеля-односельчанина, как объяснял следствию, за матерное слово в адрес матери. Был задержан после побега в селе Ленинское. 20 октября скоропостижно скончался в СИЗО-1 от «острой сердечной недостаточности». Муратбек Жумалиев, 1982 г.р., уроженец города Токмок, киргиз. В 2012 году приговорен Токмокским городским судом по статье «Убийство» к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. После побега из СИЗО-50 был задержан в селе Ленинское. 21 октября скончался в центральной тюремной больнице при ИК-47, причина смерти, по сообщению ГСИН, «сердечно-сосудистая недостаточность, ушиб и отек головного мозга». Бакыт Кенжегулов, 1973 г.р., уроженец села Беловодское Московского района, киргиз. Осужден в 2013 году по статье «Терроризм», приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Задержан после побега в селе Ленинское. Был помещен в одиночную камеру в СИЗО-1, но 21 октября скончался в Центральной больнице при ИК-47 от «сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности». Музафар Уринов, 1986 г.р., уроженец Араванского района. В 2012 году был задержан по подозрению в убийстве, ранее был осужден на 20 лет за убийство таксиста, но был трижды амнистирован. Был задержан по подозрению в терроризме. ГСИН сообщила, что семеро из девяти бежавших были приговорены к пожизненному заключению. Будут расследовать По факту побега Прокуратура по надзору за законностью в исправительных учреждениях возбудила уголовное дело по статье «халатность» в отношении сотрудников СИЗО-50. Были освобождены от должностей начальник СИЗО-50 («за серьезные упущения в работе, приведшие к побегу из СИЗО-50 опасных преступников и гибели сотрудников следственного изолятора»), начальник и старший оперуполномоченный Главного режимно-оперативного управления, начальник управления воспитательной работы, начальник отдела режима и надзора, командир батальона департамента охраны и конвоирования, старший инспектор группы связи и технического обеспечения. Весь личный состав СИЗО-50 заменен. Премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев на совещании с участием секретаря Совета обороны Темира Джумакадырова, председателя Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Алика Мамыркулова, представителей Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), Спецпрокуратуры КР, Министерства внутренних дел КР, Государственной службы по контролю наркотиков, а также Госкомиссии по делам религии заявил, что необходимо «полностью пересмотреть всю систему работы ГСИН» и «в кратчайшие сроки разработать и внести план по реформированию службы исполнения наказания». Председателю ГСИН поручено завершить расследование причин побега в СИЗО-50. Последний беглец То, что вся система ГСИН нуждается в кардинальном реформировании, наглядно подтверждается историей последнего оставшегося на свободе беглеца из СИЗО-50 - Алтынбека Итибаева. Sputnik Кыргызстан опубликовал историю его приговоров и освобождений, из которого видно, что сращение криминала и правоохранительной системы достигло в Кыргызстане терминальной стадии. В 2013 году Алтынбек Итибаев был приговорен Свердловским районным судом Алтынбек Итибаев был приговорен к пожизненному заключению (за причастность к расстрелу депутата парламента Санжара Кадыралиева ик организации 30 ноября 2010 года взрыва уДворца спорта вБишкеке). Через восемь месяцев Бишкекский городской суд сменил пожизненный срок на 21 год колонии строгого режима. За время заключения Итибаев был трижды амнистирован. (Уголовный кодекс запрещает амнистировать лиц, совершивших тяжкие иособо тяжкие преступления. Кроме того, нельзя уменьшить срок осужденным кпожизненному лишению свободы, атакже тем, чье пожизненное лишение свободы заменено впорядке помилования лишением свободы наопределенный срок.) В августе 2014 года Итибаев решением Сокулукского районного суда был переведен в колонию-поселение (по закону, колония-поселение – для осужденных на срок до пяти лет и совершивших преступление по неосторожности). Просьбу перевести Итибаева в колонию-поселение направил в суд начальник учреждения №19 ГСИН приправительстве Кыргызстана. В справке, которая была предоставлена в суд, говорилось, что Итибаев уже отбыл две трети срока наказания, положительно характеризуется и не имеет взысканий. 16 июля 2015-го года Итибаев был задержан во время контртеррористической операции в Бишкеке. Странности побега - комментарий эксперта О том, как охраняются в Кыргызстане колонии, тюрьмы и СИЗО, и почему побег из СИЗО-50 выглядит очень странно, рассказал «Фергане» на условиях анонимности эксперт по пенитенциарным учреждениям страны: «Колонии, тюрьмы и СИЗО охраняются Департаментом охраны и конвоирования - спецподразделением, которое входит в состав Государственной службы исполнения наказаний и является оперативным подразделением Генерального штаба. Формально его сотрудники не подчиняются начальнику колонии и охраняют периметр, вход и выход из учреждения. Существуют определенные стандарты, согласно которым вокруг СИЗО и тюрем два или три периметра с высоким забором и колючей проволокой. По периметру расположены вышки с автоматчиками, которые при попытках пересечь периметр делают предупредительный выстрел, а потом стреляют на поражение. По территории между периметрами бегают собаки, чтобы там никто не мог пройти. Некоторые СИЗО, как, например, СИЗО-50, где произошел инцидент, или СИЗО в Бишкеке и Оше, находятся в черте города, и там нет двух-трех линий ограждений, но и перед единственным забором должна быть установлена сигнализации и протянута колючая проволока. Побег из СИЗО №50 – это очевидный провал всей системы безопасности и оперативной работы ГСИН. Оперативная работа как раз и проводится, чтобы знать о готовящихся побегах. Если о готовящемся побеге не знали, значит, такая работа не проводилась или эту информацию не довели до сотрудников (в интервью «Азаттык» супруга одного из убитых охранников рассказала, что в СИЗО знали, что что-то готовится: «…Еще две недели назад была информация, что что-то готовится. Мы слышали, что тогда через забор тюрьмы кто-то перекинул пластиковую бутылку. Говорили, что по этому поводу было расследование…»). А существующая, прописанная система охраны закрытых учреждений абсолютно исключает любой побег. Но только при условии, что выполняются все положения и процедуры, которые написаны кровью людей: тех, кто убегал, и тех, кто охранял. В хронометраже побега, который описан в СМИ, много нестыковок. Первое. Камера, заключенный в которой якобы симулировал боли, не могла быть беспрепятственно открыта сотрудником учреждения. Согласно прописанным процедурам, каждый вечер камеры проверяются, закрываются на две двери: первую, решетчатую и вторую, мощную, оборудованную глазком, проемом для подачи еды («кормушка»). Внешняя дверь закрывается, как минимум, на два внешних замка. Ключи от камер передаются дежурному, который находится в административном здании. Затем в Дежурную часть ГСИН докладывается, что на зоне все спокойно, и она отходит ко сну. В корпусе, оборудованном «тревожной кнопкой», телефоном и/или рацией закрывается сотрудник (постовой), не имеющий ключей от камер и дверей. Его задача регулярно, в течение ночи, через глазок наблюдать за происходящим в камерах. Если у кого-то проблемы, например, со здоровьем, то он смотрит в глазок камеры, чтобы узнать, что там происходит, а затем сообщает в дежурную часть, чтобы получить дальнейшие распоряжения. Из дежурной части звонят в Дежурную часть ГСИН и там получают указания, что делать. Отмечу, что постовой не врач, он никак не может оказывать помощь больному и тем более открывать дверь камеры. При этом непонятно, каким загадочным образом у него оказались ключи от всех дверей, камер и автомобиля. Если к постовому на помощь пришло подкрепление, а это понятно из хронологии побега, то ими тоже была нарушена процедура. Даже если кто-то открыл дверь камеры, то погибнуть от рук осужденных мог только один человек. Коридор СИЗО разделен решетками, существует правило прохождения через этот коридор. Одна дверь открывается только тогда, когда другая закрыта. «Услышав неладное, к камере подошел второй сотрудник ГСИН, где его задушили зеки». Он не должен был туда подходить, он должен был оставаться за решетками коридора, вызвать помощь и объявить тревогу. О существовании процедуры, согласно которой нельзя открывать двери заключенным, свидетельствует факт смерти Маматазиза Бизурукова: он боль не симулировал, но дверь камеры ему никто не открыл, и Бизуруков скончался в своей камере до приезда «Скорой помощи». То есть в одном случае человеку позволяют умереть, а в другом - постовой спокойно открывает двери в камере, где находятся трое осужденных? Где здесь логика? Второе. Начальник Главного оперативного режимного управления ГСИН Кыргызстана Саламат Абдиев сообщил, что видеокамеры не могли запечатлеть сбежавших, потому что они две недели как не работали… Это недопустимое нарушение в закрытом учреждении, и здесь, кроме других, уже вопрос к прокурору, который осуществляет надзор за учреждениями системы ГСИН. Как такое было допущено? Фактически в СИЗО не была обеспечена безопасность личного состава, персонала и контингента. Третье. Зона никогда не может быть отключена от электроснабжения. Во-первых, рубильник должен находиться в изолированном месте, доступ к которому есть только у определённых сотрудников. Но даже если рубильник будет отключен, должны быть альтернативные источники энергоснабжения, которые включаются автоматически, потому что СИЗО – потребители первой категории. Однако Абдиев сообщает СМИ, что в СИЗО «иногда бывает, что отключается электричество из-за погодных условий, имеющийся дизельный генератор поддерживает только освещение по периметру». Свет должен быть постоянно, потому что на нем завязаны все системы жизнеобеспечения учреждения. Четвертое. Сбежавшим удалось в темноте пробежать сто метров и добраться до административного здания. То есть и зона, и периметр тоже оказался без освещения!? Почему в это время их не видели часовые, а увидели только после того, как беглецы, выломав окно в бухгалтерии, выбежали за внешний периметр? Почему их не заметили раньше? И главное, почему часовой решил, что в отъезжающей автомашине сотрудника СИЗО находятся беглецы? Если часовые, как минимум, двое из четырех, не заметили девятерых человек, бегущих по зоне примерно 100 метров, значит, в обзоре часовых на вышках имеются «мертвые зоны», следовательно, это опять упущение в правилах безопасности. Пятое. Каким образом беглецы «встретили» четвертого офицера?! По логике, он находился в изолированном закрытом помещении, в дежурной части, и знал, что двое сотрудников вышли из дежурной части и ушли в корпус. Он не мог не слышать открывание двери между зоной и корпусом и не предпринял мер для собственной безопасности!? Выходит, дверь дежурной части не была закрыта? Если, по версии ГСИН, тревогу объявил часовой на вышке после произведенных выстрелов, то получается, что других офицеров не было? Все офицеры, которые были свидетелями происшедшего, к сожалению, погибли, видеокамеры не работали, сбежавших либо убивают, либо они умирают сами каким-то странным образом. То есть исчезают все свидетели, и что реально произошло в СИЗО, так и останется тайной. Но если заключенные совершили побег, значит, они были уверены, что смогут отключить одним рубильником освещение и в зоне, и по периметру, знали про неработающие камеры и что они смогут по периметру добраться до машины. В ином случае у них не было шансов». «Фергана» будет следить за развитием событий. Подготовили Мария Яновская, Екатерина Иващенко В Кыргызстане началась акция в защиту редкого зверя - снежного барса 2015-10-22 16:49 ferghana@ferghana.ru (Фергана)

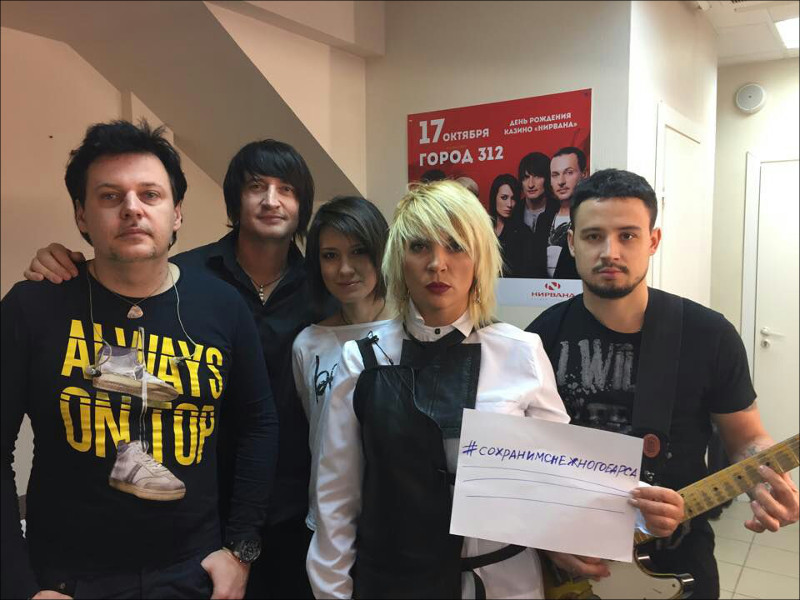

Главной целью акции является привлечение внимания общественности к угрозе исчезновения снежного барса, повышение осведомленности населения Киргизии и других стран об этой проблеме.

Кроме того, в Бишкеке и Караколе стартовали открытые уроки по экологическому просвещению школьников, посвященные Дню снежного барса. В ходе уроков школьники не только узнают много нового и интересного о повадках, образе жизни и местах обитания снежного барса в разных странах, но и смогут принять участие в разнообразных играх, позволяющих более глубоко прочувствовать некоторые аспекты из жизни этого уникального представителя кошачьих и понять необходимость сохранения исчезающего вида животных. Мероприятия проходят в рамках совместной деятельности Секретариата Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем, Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики и Программы малых грантов Глобального Экологического Фонда (GEF/SGP).

Справка: Ареалы обитания снежного барса расположены только в 12 странах мира – Афганистане, Бутане, Индии, Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Непале, Пакистане, России, Таджикистане, и Узбекистане. На территориях этих государств, по разным оценкам, обитает в общей сложности от трех до семи тысяч особей снежного барса. Однако мировая популяция этого животного продолжает сокращаться. Это происходит из-за вторжения человека на территорию его обитания, сокращения кормовой базы и браконьерства. Снежный барс имеет статус редкого или исчезающего вида во всех странах своего современного ареала. Охота на снежного барса строжайше запрещена, так как данный вид занесен в международную Красную книгу и национальные Красные книги указанных стран, а также находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). |

| В избранное | ||