| ← Август 2014 → | ||||||

|

8

|

||||||

|

12

|

17

|

|||||

|

23

|

24

|

|||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Власть и вера: Китайские коммунисты ударятся в богословие?..

|

Власть и вера: Китайские коммунисты ударятся в богословие?.. 2014-08-12 04:00 Михаил Калишевский На фото с веб-сайта Hristiane.info: в официально разрешенной китайской католической церкви во время службы В начале августа 2014 года директор государственного управления по делам религий Китайской Народной Республики Ван Цзоань выступил с весьма интересным заявлением. По его словам, в Китае планируют разработать собственное христианское богословие, которое будет «совместимо с социалистическим курсом развития страны». Как подчеркнул чиновник, собственное богословие должно быть также адаптировано под национальные особенности и культуру Китая. «На протяжении последних десятилетий религиозная политика страны позволяла протестантским церквям в Китае очень быстро развиваться. В будущем мы продолжим стимулировать развитие христианства в Китае», – отметил Цзоань (источник здесь, перевод «Ферганы.Ру»). На первый взгляд, намерение «помогать развитию христианства» можно расценить как продолжение постепенного отказа китайского правящего режима от коммунистической ортодоксии – ведь в результате реформ Дэн Сяопина и перехода к «построению социализма с китайской спецификой» монополия госсобственности и «социалистического способа производства» в республике последовательно ликвидировалась, в результате чего в КНР развился мощный «капиталистический» сектор экономики, который и стал локомотивом бурного экономического роста. В общем-то, можно предположить, что теперь пришла пора для пересмотра господствующей идеологии, и, возможно, первым шагом в этом направлении, по замыслу Пекина, должен стать отказ от государственного атеизма – именно так вроде бы надо понимать намерение коммунистических властей заняться разработкой «собственного богословия», пускай пока только христианского: глядишь, начнут с «идеологической реабилитации» относительно «периферийного» для Китая христианства (по оценочным данным, христиан в КНР порядка 70 миллионов), а потом «помогут развитию» и основных конфессий – буддизма, даосизма и конфуцианства... Впрочем, желание «совместить» новую христианскую теологию с «социалистическим курсом» и адаптировать ее к «национальным особенностям и культуре» несколько настораживает. За заявлением Ван Цзоаня никакой «идеологической реформы», а также никаких планов по либерализации религиозной жизни в КНР не кроется. Скорее, наоборот: мы имеем дело с продолжением старой репрессивной политики китайских коммунистов по отношению к религии вообще и к христианству, в частности. Здесь, конечно, китайские товарищи отнюдь не были новаторами, они просто творчески применили опыт товарищей советских – в СССР, как известно, жесточайшие гонения против верующих сочетались со всякого рода «экспериментами», вроде создания чекистами марионеточной и раскольнической «обновленческой церкви». Собственно таким «экспериментом», причем, в отличие от «обновленчества», удачным, стало повсеместное насаждение в РПЦ Московского патриархата коллаборационистского по отношению к советскому режиму «сергианства» - по имени митрополита, а потом (1943-44) патриарха Сергия (Страгородского). В Китае результатом подобной политики, стало, например, появление такого удивительного «религиозного» феномена, как местная легальная католическая церковь, даже не признающая римского папу своим главой. Однако все по порядку. Веруем под руководством партии и правительства Согласно преданию, христианство было принесено в Китай апостолом Фомой, в любом случае первые христиане появились в этой стране еще в первые века нашей эры. Однако подтвержденная история христианства начинается тут со времен династии Тан (VII век), когда до Китая добрались проповедники-несториане. Первыми европейскими христианскими миссионерами были францисканцы (XII-XIV века), а в XVI веке в страну прибыли иезуиты, за сто лет создавшие мощную церковную организацию, имевшую огромное влияние при императорском дворе. Русские православные, судя по всему, появились в Китае в ордынские времена (в XIII-XIV века), а постоянным присутствие православия стало в XVII веке. С начала XIX века в Китае начали работать протестантские миссионеры, и уже в начале ХХ века протестантское присутствие стало очень заметным, особенно в восточных провинциях страны. Так что к 1949 году, когда власть в Китае захватили коммунисты, в стране насчитывалось примерно 1,8 миллиона христиан, из которых 750.000 были протестантами. В светлом будущем, которое собирались строить Мао Дзэдун со товарищи, христианам, как и вообще верующим, места не было. Однако их поголовная и быстрая ликвидация была невозможна и нецелесообразна по престижным соображениям. Поэтому приняли решение оперативно поставить все религиозные организации под полный контроль партии и правительства, постепенно выхолостить их религиозное содержание, превратив в составную часть партийно-государственного идеологического аппарата. В апреле 1950 года один из лидеров компартии Чжоу Эньлай заверил верующих, что их интересы будут защищены, но в то же время заметил, что не допустит присутствия среди них «империалистических шпионов». При последующих встречах с представителями христианских конфессий он потребовал от них разрыва всех организационных связей с зарубежными центрами и выработал для них принцип «трех само-» (кит.: саньцзы) – самоуправление, самообеспечение и самостоятельное ведение проповеди. Церквям в Китае было запрещено поддерживать отношения с единоверными учреждениями и объединениями за границей. Тем более это касалось католиков и протестантов, которых сплошь и рядом подозревали в шпионаже и пособничестве империалистам. 1136 католических священников и 14 епископов были высланы из Китая, еще 26 епископов арестованы. На свободе по всему Китаю оставалось всего 40 священников. Повсеместно подвергались разгрому даже католические приюты, где якобы «специально калечили детей». Были проведены массовые аресты иностранных миссионеров (среди них сразу обнаружили уйму шпионов), а папского нунция в Китае стали именовать не иначе как «прихвостень империализма», и вскоре выдворили из КНР. Хотя реализация принципов «саньцзы» означала для китайских католиков полный, в том числе канонический, разрыв со Святым Престолом, «кадры» для реализации эпохального решения руководства КНР быстро нашлись. Уже в ноябре 1950 года несколько сотен католиков из провинции Сычуань, возглавляемые священником Ван Лянцзо, приняли «Декларацию о самостоятельности и обновлении Католической Церкви». Вскоре подобные документы появились и в других провинциях. В январе 1951 года в центральной партийной газете «Жэньминь жибао» появилась передовая «Приветствуем патриотическое движение католических деятелей». Вскоре Чжоу Эньлай пригласил на чаепитие католических клириков Северного Китая, где велел католической церкви опираться только на собственные силы. Вскоре в Тяньцзине, Пекине, Нанкине и других городах стали появляться «Общества содействия движению за обновление католической церкви». Фактическое «раскатоличивание» встретило сильное сопротивление среди китайских католиков, многие из них заявили о своем несогласии с документами, составленными священниками-коллаборантами. Несогласных старались поддерживать из Ватикана: папа Пий XII в 1952 и 1954 годах обращался к китайской пастве с посланиями, в которых призывал сопротивляться попыткам коммунистов перекроить церковь на свой лад. Однако все протесты подавлялись властями с неумолимой свирепостью. В 1957 году была официально образована Патриотическая католическая церковь Китая, объявившая о разрыве с Ватиканом и провозгласившая своей основной задачей «служение делу социалистического строительства». Главой ее был избран Пи Лайши. Эта «церковь» начала избирать и рукополагать епископов, не испрашивая благословения Ватикана. Все энциклики папы, осуждающие такую практику, были квалифицированы в Пекине как «вмешательство во внутренние дела КНР». В 1962 году состоялся второй съезд этой «церкви», принявший устав, где подчеркивалось, что «церковь действует под руководством партии и правительства» и «в соответствии с законодательством». Тем не менее, значительная часть китайских католиков отвергла разрыв со Святым Престолом, отказалась подчиняться коммунистам и ушла в подполье. С китайскими протестантами коммунисты поступили примерно таким же образом. Иностранные миссионеры и пасторы были высланы, многих китайских церковных деятелей репрессировали. Повсеместно громили и закрывали протестантские церкви, школы и прочие организации. Естественно, среди китайских протестантов нашлись и свои «патриоты». Летом 1950 г. сорок протестантских деятелей под руководством пастора У Яоцзуна подписали декларацию «Усилия, которые должны приложить китайские христиане для создания нового Китая». Декларация призывала как протестантское духовенство, так и мирян «самостоятельно» управлять своей церковью, поддерживая ее проповедничеством и финансами. В апреле 1951 года появился «Комитет по подготовке движения сопротивления Америке и обновления китайских протестантов в духе саньцзы»». Были опубликованы декларации, в которых поносились США, являвшиеся в то время основным спонсором всех протестантских миссионерских организаций в Китае. В 1954 году в Пекине состоялся «Общекитайский съезд китайских христиан», на котором был создан «Комитет патриотического движения саньцзы китайских христиан» во главе с тем же У Яоцзуном. Таким образом, и над протестантскими церквами Китая был установлен партийно-государственный контроль. Однако в годы «Культурной революции» все это не спасло от жесточайших гонений ни католиков, ни протестантов, ни, кстати, православных (образованная в 1956 году решением Священного Синода РПЦ Китайская Автономная Православная церковь в конце 60-х годов была запрещена и де-юре не восстановлена до сих пор, хотя Московский Патриархат продолжает считать ее существующей). Религиозная жизнь была официально ликвидирована как таковая. «Патриоты» и «катакомбники» После окончания периода «Культурной революции» в рамках политики нормализации жизни в стране власти пошли на воссоздание религиозных организаций, но исключительно в тех же параметрах, в которых они существовали в 50-е – начале 60-х годов. В 1980 году Патриотическая католическая церковь Китая созвала свой третий съезд. После того как церковь прекратила всякие отношения с Ватиканом, перед ней встала задача подготовки кадров, для чего требовались многочисленные семинарии. Однако из-за длительного периода гонений и нестабильности внутри страны, католики смогли приступить к организации богословских школ только в начале 80-х. В 1983 году появилась Всекитайская католическая семинария. Позднее сеть католических учебных заведений, пасторских курсов и т.д. была значительно расширена. Правда, обучение до сих пор нацелено на воспитание духовенства в духе преданности Коммунистической партии Китая. Впрочем, некоторых семинаристов отправляют на стажировку в США, Великобританию, Францию, Италию, Бельгию, Филиппины. А вот священнослужители, прибывшие в КНР из Гонконга, Макао или с Тайваня, права совершать богослужения не имеют. В 2007 году в честь 50-летия Патриотической католической церкви Китая было принято заявление, в котором говорилось, что официальное католическое духовенство «все эти 50 лет держало знамя любви к отечеству и Церкви» и «его труды не разочаровали партию». Надо сказать, что, начиная с 80-х годов «патриотическая» церковь пыталась нормализовать отношения с Ватиканом, но каждый раз выдвигались требования признать «независимость» китайских католиков, что совершенно неприемлемо для Святого Престола. Ватикан, со своей стороны, вопреки пекинскому запрету, назначал в Китай «своих» епископов и архиепископов, возводил китайских клириков, в том числе «катакомбных», в кардинальский сан, что, естественно, вызывало в Пекине сильное негодование. К тому же от Ватикана требовали прекратить всякие отношения с Тайванем. Очередное обострение отношений было вызвано принятием в 1994 году «Правил, регулирующих религиозную деятельность иностранцев на территории КНР», которые полностью исключали появление в стране иностранных проповедников. Время от времени обе стороны делали миролюбивые жесты: в сентябре 1993 года высокопоставленный эмиссар Ватикана присутствовал в Пекине на церемонии открытия 7-х Азиатских игр. В том же году в КНР побывала лауреат Нобелевской премии мира католическая монахиня мать Тереза. В январе 1995 года из КНР на Филиппины была направлена довольно большая делегация для участия в мессе, которую служил Иоанн Павел II. Однако в целом ситуация не менялась. Обращаясь к китайским католикам по филиппинскому радио, Иоанн Павел II сказал, что отвергая единство с Ватиканом, они тем самым лишают себя возможности быть настоящими католиками. При этом в КНР продолжает существовать представленная восемью епископами подпольная католическая церковь, признающая главенство папы. Более того, по оценочным данным, католиков, сохранивших верность Святому Престолу, в Китае даже больше, чем католиков-«патриотов» (порядка 10 миллионов против 4). Они до сих пор подвергаются жестоким репрессиям: арестовываются священники и миряне, закрываются их импровизированные домовые церкви. В 1996 году широкий резонанс получили события в провинции Хэбей: 5000 солдат, 30 броневиков и несколько вертолетов штурмовали деревню Дон Лу и разрушили «домовой» католический храм. Эта акция последовала после протестов более 100.000 местных католиков, требовавших восстановления канонических связей с Ватиканом. В том же году в китайских тюрьмах при подозрительных обстоятельствах скончалось несколько «катакомбных» епископов. Даже канонизация Ватиканом в 2001 году католических мучеников, погибших в Китае в период с 1648 по 1930 год, была названа МИД КНР «оскорбительной». От лица «правительства, народа и Патриотической католической церкви Китая» был выражен решительный протест. Впрочем, бывают и периоды «оттепели» -- некоторые епископы-«патриоты», которые назначаются правительством, смогли даже получить неформальное одобрение своего назначения в Риме. В последние годы Патриотическая католическая церковь Китая и Ассоциация китайских католиков-патриотов принимали католическое духовенство и мирян из-за рубежа. Кроме того, Ассоциация занималась исследованием исторических материалов, связанных с католической церковью. Среди различных выпускаемых ею изданий особенного внимания заслуживает «Китайское католичество» - общенациональный журнал, выпускаемый совместно Ассоциацией китайских католиков-патриотов и Китайской католической административной комиссией. Впрочем, вся эта деятельность по-прежнему протекает под жестким присмотром властей. Не прекращаются и репрессии – например, в апреле текущего года в восточно-китайском городе Вэньчжоу, известном как «китайский Иерусалим», была разрушена церковь, которую чиновники посчитали незаконной - размер здания оказался больше разрешенного. Оседлать «протестантский бум» Во время правления Дэн Сяопина были воссозданы и официальные протестантские организации. С 1980 года и позднее «Комитет патриотического движения саньцзы китайских христиан» неоднократно переиздавал Библию, которая во времена «Культурной революции» была запрещена. В том же году в Нанкине состоялась 3-я Национальная конференция китайских христиан, которая учредила Китайскую христианскую ассоциацию - орган, ответственный за работу церкви, во главе с Дин Гуансюнем. Вместе с тем репрессии против протестантов, не желавших подчиниться коммунистическому диктату, не ослабевали. Среди гонимых, прежде всего, следует назвать старейшую протестантскую церковь в КНР «Хухань пай», возникшую в 20-х годах ХХ века. Тогда же верующих стали называть «крикунами» за практику хором восклицать «Господь Иисус!» во время молитвенных собраний. После прихода к власти коммунистов в 1949 году «крикуны» отказались войти в сформированные коммунистами «патриотические ассоциации верующих», назвав их «проявлением сатанизма». Адепты церкви пережили «Культурную революцию», сохранив прежнюю непреклонность. В 1983 году своим специальным постановлением китайское правительство объявило «Хухань пай» «контрреволюционной группой», после чего с многими членами церкви расправились. Но и это не остановило подпольной деятельности «крикунов», продолжавшейся все последующие десятилетия. Последний громкий процесс над членами «Хухань пай» состоялся в сентябре 2003 года. Гонконгский бизнесмен Ли Гуанцян предстал перед судом в городе Фуцин, провинция Фуцзянь за то, что привез 33 тысячи экземпляров Библии, предназначенных для нелегальной общины «Хухань пай» в этом районе КНР. Власти КНР официально провозглашают свое уважение к свободе совести и утверждают, что в Китае якобы обеспечена полная свобода отправления религиозных культов. Заявляется также, что приверженность атеизму является обязательной только для членов компартии. Однако, по мнению экспертов-религиоведов, руководство КНР проводит самую агрессивную антирелигиозную политику среди всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, уступая в свирепости разве что властям Северной Кореи. Так, в 2006 году в распоряжении международной организации «Комитет по расследованиям религиозных гонений» попал 140-страничный материал, состоящий из секретных документов, нелегально переданных правозащитникам сотрудниками Министерства общественной безопасности КНР. Это был первый случай, когда в распоряжении исследователей оказались официальные бумаги, по которым стало возможно судить о грандиозном размахе антирелигиозной деятельности китайских властей, их методологии и планах. Согласно этим документам, правительство Китая рассматривает все незарегистрированные религиозные организации в качестве «подкрадывающейся угрозы безопасности». Лишь 14 полностью подконтрольных властям объединений считаются «миролюбивыми и безопасными». В составе же «подкрадывающейся угрозы», кроме нелегальных буддистских групп, других местных деноминаций типа «Фалуньгун», оказались общины католиков и протестантов, не присоединившиеся к «патриотическим» религиозным объединениям. За «угрозу национальной безопасности КНР», то есть не санкционированное властями отправление культа, верующие рискуют получить пожизненное заключение или вообще попасть под смертный приговор. Важным этапом в развитии репрессивной политики стало принятие в 1999 году Закона о борьбе с сектами. В соответствие с этим законом, был определен список тех движений, которые считаются «еретическими культами», запрещенными на территории Китая. Управление общественной безопасности КНР объявило «плохими сектами», по крайней мере, 16 протестантских групп, существующих в стране. А с 2000 года действует приказ Министерства общественной безопасности о немедленном аресте «служителей враждебных культов, сепаратистов и религиозных экстремистов» — так называют прихожан, которые посещают общины, не входящие в подконтрольную властям протестантскую церковь. Коммунисты требуют, чтобы верующие молились только в местах, утвержденных государством, и под государственным контролем. Но все равно, кроме официально разрешенных, в стране много «катакомбных», «подпольных» или «домашних» церквей, стремящихся к независимости от светских властей. Особенно жестоким репрессиям подвергаются пятидесятнические общины, отличающиеся повышенной социальной активностью. Среди них одна из наиболее известных -- Церковь «Китай за Христа» (Братство Фанчэн), насчитывающая, по оценкам, до 15 миллионов приверженцев. При этом можно сказать, что в Китае развивается самый настоящий «протестантский бум». «За последние годы протестантизм в Китае стал одной из наиболее быстро растущих церквей», - заявил недавно президент Китайского христианского совета Гао Фэн. На данный момент численность китайских протестантов оценивается примерно в 60 миллионов человек, причем ежегодно это число увеличивается на полмиллиона. (Есть и оценки, определяющие численность китайских протестантов, включая «подпольных», в сотни миллионов.) По мнению ряда специалистов, происходит своего рода процесс «евангелизации» Китая, подобно процессу «евангелизации» Южной Кореи в прошлом веке. Кстати, как раз протестантские миссионеры из Южной Кореи очень активно участвуют в этой «евангелизации», несмотря на весьма жесткое противодействие китайских властей. В этих условиях вполне понятно желание компартии Китая «возглавить процесс», если его невозможно остановить. Именно так надо воспринимать неожиданное намерение китайских коммунистов «удариться в богословие». Однако коммунисты всегда останутся коммунистами, несмотря на всю «национальную специфику» – трудно сказать, насколько «новое христианское богословие» будет совместимо с «социалистическим курсом», но именно с христианством оно наверняка совместимо не будет. Скорее всего, получится что-то вроде китайской разновидности российского «православного социализма», конструируемого светскими «богословами» от Зюганова до Проханова с Квачковым и их коллегами из числа наиболее мракобесных клириков РПЦ. Михаил Калишевский (Москва) Международное информационное агентство «Фергана» В ожидании казахских креветок и белорусских осьминогов 2014-08-12 16:42 Михаил Калишевский Какую помощь России в условиях санкций может предложить Казахстан, кроме конской колбасы?.. История с запретом ввоза в Россию западной еды, которую в российской блогосфере назвали «присоединением Путина к антироссийским санкциям», вполне отчетливо высветила ту модель взаимоотношений, которую Кремль выстраивает для столь рьяно продвигаемых им «интеграционных» объединений. Вспомним, как принимались западные санкции против России. Шли долгие, нудные, очень неприятные консультации между странами Европейского Союза. США и Канада, хотя и не являются членами ЕС, внимательно следили за этим процессом и старались принимать решения синхронно с Европой. Все это понятно – экономики западных стран тесно взаимосвязаны, особенно в ЕС, где между странами-членами вообще нет таможни. Поэтому выбирался такой режим санкций, который не наносил бы непропорционального ущерба интересам какого-то одного или нескольких участников объединения и позволял бы обеспечить общую ответственность и общий поиск возможностей для компенсации. В общем, все это называется равноправными союзническими отношениями. А как дело обстоит на «евразийском пространстве»? Еще 22 июля, выступая на Совете безопасности РФ, Путин изрек просто удивительную фразу: «Россия, слава Богу, не входит ни в какие альянсы, это тоже в значительной степени залог нашего суверенитета…» Как это «не входит»? А Содружество Независимых Государств, Организация Договора о Коллективной безопасности, Таможенный Союз, создание которых Россия сама же и инициировала? Наконец, разрекламированный на всех углах Евразийский экономический союз? Или все это не «альянсы», а что-то другое? Тогда что? Ответ был дан все тем же продовольственным эмбарго, о введении которого Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко, похоже, узнали лишь на следующий день из СМИ. И лишь потом им позвонил Путин, соизволивший обсудить «координацию действий в торгово-экономической сфере». При всем том, что между равноправными «партнерами» по «общему экономическому пространству» тоже нет таможни, Лукашенко и Назарбаев, словно простые российские чиновники, были просто поставлены перед фактом, обязывающим их исполнять волю московского начальства. Ни о каком задействовании механизмов Евразийской экономической комиссии и прочих интеграционных институтов речи не шло, не говоря уже о предварительных консультациях. Вот и объяснение тому, почему Путин «забыл» об альянсах, в которых состоит Россия – для него, видимо, это действительно не альянсы, а привычная «вертикаль», где отношения строятся по схеме «начальник – подчиненный». Многочисленные обозреватели, впрочем, этот аспект «союзных» взаимоотношений как-то упустили и сосредоточились на том, присоединятся ли к российским санкциям Казахстан и Белоруссия, а если нет, то существуют ли способы, которые позволят России не допустить поступления запрещенных продуктов на свой рынок под казахстанскими и белорусскими «лэйблами». Предполагалось, что Россия постарается убедить Казахстан и Белоруссию присоединиться к санкциям в обмен на дополнительные льготы (то есть России пришлось бы опять же заплатить). Однако Назарбаев и Лукашенко продемонстрировали, что им, во-первых, не очень нравится предлагаемая Кремлем модель взаимоотношений в «альянсе», а во-вторых, совершенно ни к чему, следуя лишь импульсивному «дрожанию левой икры» кремлевского «покорителя Крыма и усмирителя Украины», ни с того ни с сего лишать своих граждан западной еды, да еще портить отношения с ЕС и США. Пресс-служба президента Нурсултана Назарбаева после его телефонного разговора с Путиным заявила: «Эти запреты являются односторонней мерой России, она не предполагает подключения других стран-членов Таможенного Союза и единого экономического пространства». В том же духе высказался и Лукашенко, сказавший, что Белоруссия, как покупала польские яблоки и немецкие деликатесы, так и будет их покупать. Правда, солидарность с Москвой была все-таки проявлена – и в Казахстане, и в Белоруссии на официальном уровне выразили горячее желание принять участие в пресловутом «импортозамещении». Кроме того, «проевразийские» эксперты сразу же стали писать, какие немыслимые выгоды сулят казахстанской и белорусской экономикам российские продовольственные санкции. Впрочем, в Казахстане высокопоставленные чиновники, указав, что возможен резкий рост экспорта в Россию, прежде всего, картофеля и бахчевых, тут же стали успокаивать своих потребителей, что участие в российском «импортозамещении» не приведет к недостаче продуктов на самом казахстанском рынке. При этом представители казахстанского мясо-молочного комплекса поведали о своем нежелании переориентировываться на российский рынок и подрывать уже сложившуюся систему поставок. Но самое интересное, что в Астане по существу отказались препятствовать транзиту «запрещенных товаров» через свою территорию в Россию. В частности, Комитет таможенного контроля министерства финансов Казахстана выступил с заявлением, в котором говорится, что он не планирует принимать какие-либо меры, направленные на ограничение поставки в Россию через территорию республики товаров, ввоз которых Москва запретила сроком на один год в качестве ответа на санкции ряда зарубежных государств. Кроме того, в заявлении также подчеркивается, что на сегодняшний день у таможенных органов просто не имеется технической возможности ограничивать провоз на территорию России каких-либо товаров ввиду отсутствия между странами таможенных границ. В связи с этим ряд специалистов напоминает, что на территории Казахстана уже действует своего рода канал, через который в Россию беспошлинно поступает китайская продукция. Канал этот вполне может пригодиться и для того, чтобы у нас появились, например, «казахстанские» креветки вместо датских. Но более дорогие, конечно. Все то же самое можно сказать и про Белоруссию. Здесь, правда, «батька» пообещал «защитить союзный рынок в части транзита грузов с Запада через Беларусь на российскую территорию». Однако тут же сказал, что надо «по-человечески выйти из этой ситуации» и отдал распоряжение таможенному комитету «действовать вплоть до того, что, если поставщик направлял в Россию товар и его там сегодня не принимают, надо предложить ему продать на нашей территории или же забрать товар для переработки». Следует отметить, что в этом своем выступлении Александр Григорьевич на «переработку» упирал особенно сильно. Для справки: по данным Белстата, за пять месяцев 2014 года в Россию поставлено белорусских лимонов - на 1,7 млн долларов, белорусских бананов - на 183 тысячи, белорусских ананасов -- на 37 тысяч, белорусских орехов (кокосов, кешью и миндаля) - на 1,8 млн, белорусских мидий - на 792000, и, наконец, белорусских осьминогов - на 449000 долларов. Безусловно, белорусский осьминог будет стоить дороже, скажем, итальянского. Но это же справедливо – белорусский наверняка вкуснее, а, главное, ближе, роднее… Михаил Калишевский, международный обозреватель «Ферганы.Ру» Таджикистан: Двое россиян задержаны по подозрению в убийстве таксиста 2014-08-27 16:04 ИА Фергана.Ру  Как сообщает официальный сайт МВД Таджикистана, 19 августа 2014 года у озера в поселке Чимтеппа района Рудаки был найден автомобиль, в котором лежало тело 36-летнего Рахимджона Тешабоева с признаками насильственной смерти - со следами ранений в области шеи колюще-режущим предметом. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 26 августа были задержаны бывший командир отделения воинской части 31691 201-й российской военной базы (РВБ) Ильдар Сахапов и заместитель командира взвода этой же части Федор Басимов. Они арестованы, ведется расследование. По информации источника РИА Новости в Душанбе, убитый был таксистом, часто обслуживал подозреваемых, один из которых якобы задолжал ему почти 1500 долларов США. Восемнадцатого августа они предложили Тешабоеву порыбачить, и возле озера перерезали ему горло. Официальный представитель Центрального военного округа России Ярослав Рощупкин сообщил журналистам, что «командование 201-й военной базы совместно с правоохранительными органами проверяет информацию о причастности одного из военнослужащих соединения к убийству таксиста в пригороде Душанбе». Международное информационное агентство «Фергана» Нурсултан Назарбаев все-таки считает Россию «стороной конфликта»? 2014-08-27 17:56 Михаил Калишевский На саммите в Минске Нурсултан Назарбаев был не слишком заметен, особенно по сравнению с «главным посредником» и хозяином встречи Александром Лукашенко. Между тем, президент Казахстана вполне мог сам стать хозяином саммита Таможенный Союз - Украина - Европейский Союз: из дипломатических источников стало известно, что изначально в качестве возможного места проведения трехсторонних переговоров с перспективой выхода на двустороннюю встречу Путин-Порошенко рассматривалась Астана. Однако столица Казахстана была категорично «забракована» Москвой. Тому есть несколько объяснений. Настаивая на Минске как площадке для проведения саммита, Москва хотела поставить в неудобное положение Брюссель, который, как известно, воздерживается от контактов с минским «батькой». Таким образом, можно было протестировать степень «толерантности» ЕС в отношении «последнего диктатора Европы» и, соответственно, пределы возможностей последнего в плане «альтернативных» внешнеполитических маневров в сторону Запада, чем Александр Лукашенко периодически пугает Кремль. Судя по всему, присутствовало и еще одно соображение: с появлением в роли хозяина президента Назарбаева саммит получал менее одиозного и более авторитетного, а, стало быть, и гораздо более эффективного посредника, что затруднило бы реализацию кремлевского сценария переговоров. Ведь Кремлю, безусловно, был не нужен никакой переговорный «прорыв» на саммите. За исключением разве что полной капитуляции Украины. Но такой исход был, мягко говоря, маловероятен, а потому перед Кремлем в Минске стояли другие цели – под заклинания о необходимости «прекращения кровопролития», «предотвращения гуманитарной катастрофы» и «налаживания политического диалога с представителями Юго-Востока» (то есть, с российскими марионетками, вооружаемыми тем же Кремлем) выбить из Киева и Брюсселя максимум уступок по «замораживанию» конфликта, легитимизации этого «замораживания» (то есть признания за террористами из эфемерной «Новороссии» статуса «рукопожатного» участника переговоров) и превращения региона в незаживающую рану на теле Украины. Рану, которую можно в любой момент еще больше «расковырять». Кремль явно не рассчитывал, что подобная «переговорная позиция» получила бы в Астане полную поддержку и содействие. Правда, и кремлевские расчеты на полное содействие Минска, если таковые и были, тоже не оправдались. Но одно дело определенное «дистанцирование» от российской линии экспансивного «батьки», к экстравагантным внешнеполитическим разворотам которого, в общем-то, привыкли. И совсем другое дело - такое «дистанцирование» со стороны «солидного» и «рассудительного» Назарбаева: любой признак «фронды» с его стороны вызывает куда больший резонанс. Впрочем, хотя саммит состоялся не в Астане, а в Минске, Назарбаев и там нашел способ продекларировать свой особый и отдельный от Кремля подход к украинскому кризису - в присущей ему деликатной и гибкой манере, при сохранении «союзнической» лояльности Москве и даже вроде бы находясь в русле российских подходов к этой проблеме. Так, призвав к скорейшему «перемирию» и «мирной передышке», что внешне совпадает с российским тезисом о необходимости «отказа от силового варианта и прекращения военных действий», Назарбаев на встрече с президентом Порошенко энергично высказался за его двустороннюю встречу с Путиным, реальность которой тогда еще не была очевидной. Более того, он сказал, что «и для России, и для Украины настает час истины» и даже призвал их к «взаимным уступкам». Как видим такое акцентирование на исключительной необходимости урегулирования кризиса именно в российско-украинской плоскости совсем не согласуется с российскими утверждениями о том, что Россия «не является стороной конфликта» и разговаривать надо с, прежде всего, с донбасско-луганскими «ополченцами». Этот тезис был вновь настойчиво подтвержден Путиным после все же состоявшейся встречи с Порошенко. Как известно, на ней российский президент отказался обсуждать условия прекращения огня опять же под тем предлогом, что Россия, дескать, в конфликте не участвует. Особенно «убедительно» эти утверждения звучали в свете сделанных буквально накануне признаний «заблудившихся» российских десантников, плененных на территории Украины. Назарбаев же говорил о «часе истины», в первую очередь, для России и Украины, об «ополченцах» не упоминал и призывал к «взаимным» уступкам, то есть указывал на необходимость изменения в том числе российской политики в украинском вопросе. Назарбаев первым среди участников саммита предложил придать встречам в формате ТС-Украина-ЕС постоянный характер, то есть, создать некий международный «сдерживающий» механизм по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта. В контексте его заявлений о том, что нынешняя ситуация может привести «к более серьезному столкновению» и даже к глобальному конфликту можно предположить, что Казахстан, участвуя в подобной структуре, хотел бы если и не «сдерживать», то, по крайней мере, «корректировать» именно российскую политику в этой области. Почему именно российскую? Ну, а какая иная сторона в нынешней ситуации может довести дело до «более серьезного столкновения»? Украина что ли вторгнется, скажем, в Ростовскую область? Или будет вооружать гипотетических проукраинских сепаратистов на Кубани? Или немцы пошлют свою «Кобру», а французы Иностранный легион в Донецк и Луганск - чтобы додавить тамошних «бесов» с «бабаями»? Кроме того, Назарбаев, признав необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы на юго-востоке Украины, предложил создать международный механизм для оказания гуманитарной помощи и даже выразил готовность Казахстана взять на себя определенные организаторские и координаторские функции. Понятно, что появление такой международной структуры серьезно ограничило бы или, по крайней мере, окончательно лишило бы всякой, даже чисто пропагандистской легитимности опасные и абсолютно беззаконные «гуманитарные» вторжения на украинскую территорию со стороны России. А о том, что повторение этих вторжений вполне вероятно, свидетельствует недавнее заявление министра Лаврова о намерении России отправить в Донбасс второй «гуманитарный конвой». Таким образом, Назарбаев ясно дал понять, что в Казахстане не приветствуют подобного рода односторонние «гуманитарные» эксперименты. Для многих наблюдателей было очевидно намерение Путина сделать главной темой саммита экономические проблемы и, прежде всего, вопросы, связанные с ратификацией Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. Это позволило бы Кремлю закрепить тезис о том, что Россия «не является стороной конфликта», «замотать» главную проблему - проблему перекрытия российско-украинской границы для ротации боевиков и поставок вооружения в Донбасс и вообще, проблему восстановления украинского суверенитета на всей территории страны и на границе, в частности. К тому же, «утопив» Украину в дискуссиях по экономическим вопросам, Кремль мог бы «оттянуть» внимание и ресурсы украинского руководства от решения главных вопросов – защиты своей страны и отражения агрессии. Ради этого Путин даже повторил свои избитые угрозы насчет того, как Россия накажет Украину за ассоциацию с ЕС, которая якобы нанесет российской экономике неприемлемый ущерб. На этом фоне прямо-таки бросающимся в глаза диссонансом стало заявление Назарбаева на встрече с Порошенко. По словам президента Казахстана, ассоциация Украины с ЕС не нанесет никакого ущерба украинско-казахстанским экономическим отношениям, которые в Астане намерены и дальше всячески развивать и расширять. Вряд ли минские «ремарки» Назарбаева могли понравиться в Кремле, как и подчеркнуто теплый характер встречи президентов Казахстана и Украины. Ведь если рассматривать все происходившее в более широком контексте, то станет ясно: Назарбаев в очередной раз дал понять, что не допустит превращения взлелеянного Кремлем «Евразийского союза» в нечто большее, чем чисто экономическое объединение. Михаил Калишевский Международное информационное агентство «Фергана» Роддом Андижана: Грубость, вымогательство, антисанитария 2014-08-27 18:11 Гульбахор Тураева Отчеты правительства Узбекистана и статьи в официальной прессе в корне отличаются от грубой реальности В Узбекистане 2014 год объявлен Годом здорового ребенка, принята соответствующая государственная программа, анонсировано проведение массы мероприятий. Может, это и помогло где-то кому-то улучшить ситуацию, но родильные дома Андижана к таким счастливчикам не относятся. И речь даже не столько об обеспечении роддомов расходными материалами, препаратами и оборудованием. Главная беда - низкий уровень профессионализма медицинского персонала и грубое отношение к роженицам и родильницам. «Фергана» представляет документальный рассказ о судьбе пациентки одного из андижанских роддомов, история которой вряд ли удивит женщин Узбекистана, имеющих опыт пребывания в аналогичных медицинских учреждениях страны. * * * Семнадцатилетняя Захро Абдулхакимова, у которой начались схватки, в июле 2014 года поступила в предродовое отделение 2-го родильного комплекса, что на улице Фитрат в Андижане. (Поясню: улица Фитрат ранее называлась Сальвадора Альенде, 2-й роддом – это бывший 3-й, который сменил номер после того, как 1-й роддом переименовали в перинатальный центр). При поступлении Захро жаловалась на боли внизу живота, головокружение, слабость и периодическую тошноту, в течение месяца у нее понемногу отходили воды. Общий анализ крови показал низкий уровень гемоглобина - 4,9, но несмотря на это, роженица не получала в отделении медикаментозную терапию. Из-за низкого гемоглобина в крови матери плод испытывает дефицит питательных веществ и кислорода, вследствие чего у него развивается гипоксия. Кроме того, анемия представляет угрозу не вынашивания, может произойти преждевременное излитие околоплодных вод. Кроме прочего, у Захро был поздний токсикоз с выраженными отеками нижних конечностей и повышенным артериальным давлением. Ее должны были лечить препаратами железа, чтобы поднять гемоглобин. Но не лечили. Во второй половине дня 29 июля у Захро начались сильные схватки, спустя два часа отошли околоплодные воды. Вода была бесцветной, с легким зловонным запахом. Ее перевели в родильный зал, где она пролежала со схватками полтора дня. Медработники не обращали на нее внимания. Когда у Захро начался второй период родовой деятельности, то есть потуги, дежурный врач Ирода Холдарова вскрыла якобы уже разорвавшийся плодный пузырь, отошли последние остатки околоплодных вод. Попутно акушер-гинеколог упрекнула Захро, что уделяет ей больше времени, чем другим роженицам. Она заявила, что должна осматривать ее один раз в четыре часа, а приходится осматривать через каждые двадцать минут. Однако Холдарова неправа. Действительно, первородящих в первый период родовой деятельности, то есть в схваточный период, врач осматривает через каждые четыре часа, избегая лишних раздражений шейки матки и учитывая необходимость профилактики попадания инфекции и преждевременного прокола плодного пузыря. А когда схваточный период постепенно переходит в потужный, врач не должна надолго оставлять роженицу без внимания. Поскольку Холдарова - дежурный врач и ей пришлось заниматься другими поступающими беременными, интервал между наблюдениями может составить и двадцать минут. После прокола плодного пузыря роженица должна родить максимум через полтора часа, в противном случае следует простимулировать родовую деятельность или думать об оперативном родоразрешении. Потому что разорвавшийся плодный пузырь - ворота для инфекции. Для профилактики внутриутробной пневмонии акушер предварительно назначает антибиотики. Но в ситуации Захро тактика должна быть иной: зная о преждевременном отходе околоплодных вод, врач должен считать минуты, чтобы не допустить длительного безводного периода для плода, и назначить антибиотикотерапию. Чем дольше плод находится в утробе, чем больше риск заражения инфекцией. А у Захро еще и низкий уровень гемоглобина. Ее плоду и так не хватает кислорода, а в период схваток кислород больше растрачивается в гладкой мускулатуре матки, и плоду его не хватает вдвойне. При анемии вероятно также такое осложнение, как слабость родовой деятельности. Врач должен был учитывать этот и другие моменты, связанные с анемией. Но Холдарова недооценила, а точнее - не захотела правильно оценить ситуацию, и поэтому вела неверную тактику родоразрешения. Через шесть часов после отхода околоплодных вод врач должен думать о скорейшем родоразрешении. А Холдарова ждала от Абдулхакимовой денег за предстоящую операцию. Не дождавшись, все же решила произвести кесарево сечение. Вскоре из матки извлекли плод - с выраженной кефалогематомой (кровоизлияние, возникающее между надкостницей и наружной поверхностью костей черепа). Операционную рану оставили открытой, не перевязав. Рана кровоточила. Врач сообщила, что раны сейчас вообще не перевязывают, оставляя сушиться на воздухе. Но ведь при малейшем движении операционная рана получает раздражение, натирается, у человека возникают сильные болевые ощущения…

После операции Захро отправили в палату, где положили прямо на матрац – без простыни. Выписали уколы и велели принести необходимые медикаменты, сказав, что в роддоме ничего нет, а также требовали заплатить за операционный материал и использованные препараты. Затем о Захро и ее малыше врач словно забыла. Мы хотели провести гистологический анализ плаценты, чтобы убедиться в отсутствии у ребенка внутриутробной пневмонии. В ответ на просьбу написать направление в гистологическую лабораторию Ирода Холдарова вытаращила глаза: «Я не пишу никаких направлений, я впервые слышу об этом! Плаценту никогда не проверяли. Плаценту надо закопать под фруктовым деревом, а то ребенок может погибнуть. Идите и закопайте под деревом. Мы не исследуем плаценту». Как она могла это сказать, если есть специальный приказ Минздрава Узбекистана об обязательном исследовании послеоперационного материала и, согласно этому приказу, нужно исследовать и плаценту? Понятно, что патологоанатомическая служба в Андижанской области на низком уровне, в бюро патологической анатомии нет гистолога, но это не оправдывает поведение Холдаровой. Тем более что в этом родильном комплексе есть кафедра акушерства и гинекологии Андижанского государственного медицинского института. Захро выписали домой спустя пять дней после операции, сняв швы. Новорожденный уехал с пуповинным остатком. Их отпустили, не сделав никаких перевязок, хотя, по правилам, рана должна быть обработана антисептическим раствором и закрыта. Дома у Захро поднялась температура - до 39 градусов, края операционной раны разошлись, идет кровь, выделяется гной. У ребенка - опухший и кровоточащий пупок, вокруг которого - покраснение. Захро снова отвезли в родильный комплекс, там ее приняли, но врачи категорически отказались ее лечить – «из принципа». Ребенок лежал без ухода, пуповинный остаток отпал, из ранки выделялась сукровица, припухлость осталась. Возникает вопрос: знают ли врачи-неонатологи, что пупочная ранка - входная дверь для инфекций, грозящая омфалитом, пупочной грыжей или даже сепсисом? Здесь уместно упомянуть, что именно из этого роддома в 2013 году в реанимационное отделение Андижанского филиала Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи были переведены восемь или девять женщин, которые впоследствии скончались. Но вернемся к Захро Абдулхакимовой. После повторной выписки из роддома она лежала дома, температура не спадала. 15 августа к ней из родильного комплекса пришла врач Мухаббат Инакова вместе с акушерками. В тот день температура тела Захро поднялась выше 40 градусов. Врач осмотрела ее и сказала, что в данный момент Захро не ее пациент - у нее гриппозное состояние. Выписав лекарства, посетители ушли. Температура не снижалась, и мать Абдулхакимовой вызвала «скорую помощь», врачи которой сбили жар и предложили отвезти Захро в больницу. Но мать родильницы отказалась от стационарного лечения - из-за трудного материального положения, понимая, что в больнице у них за все будут требовать деньги. Но после повторного вызова «скорой помощи» Захро отвезли в родильный комплекс, где положили в реанимационное отделение. Там ей растирали тело и вливали растворы. Но температура не спадала, живот был резко болезненным. У Захро наблюдалась явная картина послеродового эндометрита – раневой инфекции (кстати, если бы Холдарова вовремя отправила плаценту на гистологический анализ, такой картины сейчас бы не было). Утром 16 августа Захро отправили на чистку под внутривенным наркозом, после чего ее состояние, наконец, улучшилось. Ни шагу без денег В родильном комплексе торгуют медикаментами и своими услугами все – от санитарок до врачей. Вот пара примеров. Женщине сразу же после родов поставили внутриматочную спираль и выписали домой. Спустя неделю она поступает обратно в родильный комплекс в очень тяжелом состоянии, с повышенной температурой. Ее положили в реанимацию и стали «чистить», ребенка же оставили в палате и практически не ухаживали за ним. Женщину еле спасли, а ребенок стал температурить. Чтобы вставить ему свечу парацетамола, у матери стали вымогать деньги - 1000 сумов за свечу. Другой родильнице с температурящим младенцем велели купить термометр в аптеке, и не занимались малышом, пока его мать не выполнила требование. Кстати, проблема с градусниками есть во всех родильных комплексах Андижана, в остальных больницах их хватает, но есть дефицит лекарств и расходного материала, которые требуют от больных и их родственников. Например, в начале августа лаборантка клинической лаборатории приемного отделения Андижанского филиала республиканского научного центра неотложной медицинской помощи отправила больную в аптеку за перчатками. Я спросила, действительно ли в центре нет перчаток. «Перчатки - за деньги и только для экстренных больных», - ответила она. «Больная экстренная, дайте за деньги», - попросила я. И получила в ответ: «Перчатки сугубо для лежачих больных». Без этических норм и знаний Хочу рассказать еще об одном работнике 2-го родильного комплекса - заведующей отделением подготовки к родам Лоле Султановой. Ей неведомо понятие «этические нормы», она весьма грубо обращается с родильницами и роженицами, постоянно кричит и оскорбляет их. Она причастна к смерти нескольких пациенток, одна из них была молодой первородящей, остался ребенок, ему сейчас один год.

Местные врачи зачастую не знают элементарных вещей. К примеру, после введения матери омнопона (обезболивающего морфиноподобного вещества) ей нельзя сразу давать ребенка на кормление: этот препарат передается через молоко. Ребенка кормить можно лишь спустя четыре часа после введения омнопона. Но малыша могут принести на кормление, не выдержав необходимого перерыва. Другой пример. Роженица поступила в реанимационное отделение с повышенным артериальным давлением, отекшими ногами, одним словом – гестоз. Ей поставили капельницу и заставили пить большое количество жидкости. Тем самым они нарушили тактику при поздних гестозах беременных: у роженицы и без выпитого организм полон жидкости, редкое мочеиспускание, отеки конечностей, на сердце оказывается нагрузка из-за высокого давления и большого объема жидкости. У роженицы была явная картина преэклампсии (патологическое состояние при беременности, признаки которого - отеки, повышенное кровяное давление и протеинурия (белок в моче). Врачи не смогли своевременно ее подлечить и довести срок беременности до нормы, а взяли сразу на операцию. Произведя кесарево сечение, извлекли недоношенного ребенка весом 1600 граммов. Младенец находится в кувезе. В отделениях полная антисанитария, стойкий зловонный запах канализации, тараканы бегают даже там, где лежат младенцы, нет постельного белья, матрасы грязные с остатками высохшей крови. Медперсонал разговаривает друг с другом очень громко, на рабочем месте торгуют вещами, не обращая внимания на проблемы пациенток. О санузлах и вспомнить страшно – грязь и сырость. Справедливости ради отмечу, что аналогичная картина не только во втором роддоме Андижана, но и во всех других. Например, в 1-м родильном комплексе точно такая же антисанитария, половина здания реконструируется. Прошлой зимой из-за халатности администрации там умер новорожденный – замерз. В роддоме высокая материнская смертность, которая в соответствующей статистике не отражается. Вот такая картина в Год ребенка в родильных комплексах города Андижана. В районах еще хуже. В настоящее время из-за внутрибольничной инфекции закрыты родильные отделения районных объединений здравоохранения (так теперь стали называться центральные районные больницы) Асакинского, Джалакудукского, Андижанского районов. Перинатальный центр не успевает принимать беременных. Поэтому бедные родильницы сразу после родов лежат со своими младенцами в антисанитарных условиях прямо на полу в коридоре... Гульбахор Тураева, врач, г.Андижан Международное информационное агентство «Фергана» «Газпром» обещает обеспечить надежное газоснабжение Кыргызстана. Вопрос: когда? 2014-08-28 00:08 ИА Фергана.Ру  С 14 апреля 2014 года Ошская область Кыргызстана живет без централизованной подачи природного газа. И не ропщет. «Стороны рассмотрели основные направления развития сотрудничества в нефтегазовой сфере. Было отмечено, что выход «Газпрома» на газовый рынок Киргизии является залогом бесперебойного газоснабжения потребителей республики. В этой связи стороны обсудили планы ООО «Газпром Кыргызстан» по масштабному развитию и модернизации газотранспортных мощностей на территории страны. Особое внимание было уделено южным регионам Киргизии», - говорится в сообщении компании. На официальном веб-сайте президента Киргизии сообщение еще короче: «В ходе встречи были обсуждены вопросы деятельности ОАО «Газпром» в Кыргызстане и обеспечения энергетической безопасности страны». Следует отметить, что так называемые «южные регионы», а именно Ошская область Кыргызстана, уже пятый месяц живут без централизованного газоснабжения, пользуясь дровами, углем и природным газом в баллонах. Подачу топлива в Ошскую область все прошедшие годы обеспечивал соседний Узбекистан. Однако 14 апреля текущего года узбекская сторона прекратила поставки, в качестве формальной причины назвав истечение срока прежнего соглашения по поставкам природного газа, поскольку с 10 апреля полноправным хозяином ОАО «Кыргызгаз» стал российский «Газпром». К сожалению, ни в сообщении ОАО «Газпром», ни в релизах пресс-службы президента Кыргызстана А.Атамбаева не говорится - когда именно будет восстановлено газоснабжение на юге страны, и как именно это будет сделано. А жители Оша и других городов и сел продолжают ждать, когда кто-то из начальников разъяснит, когда окончатся их мучения. Международное информационное агентство «Фергана» «Фергана.Ру» рекомендует: Покупайте недвижимость в Турции у нашего партнера - Eturkey.Ru 2014-08-28 00:27 ИА Фергана.Ру Руководитель агентства недвижимости ETurkey.ru Шерикбек Акимов впервые приехал в Турцию еще в 1992 году. Полный надежд и удивительных мечтаний, он смог поступить в лучший турецкий университет и окончил его с отличием по специальности «Международный туризм и гостиничный бизнес». Как иностранцу, ему приходилось делать больше, чем другим: учиться усерднее и работать тяжелее. Однако это принесло свои плоды: сразу после университета Шерикбек начал свое стремительное восхождение по карьерной лестнице. За двадцать лет он преодолел столько трудностей и увидел такое количество нового, что теперь его опыт трудно переоценить. Уже в 2003 году офис его фирмы был открыт в Москве. Сложно объяснить, почему, но именно этот человек понимает, каким образом действует рынок недвижимости, почему одни дома растут в цене, а другие – падают. Возможно, это происходит потому, что Шерикбек знает Турцию вдоль и поперек. Он проезжает 40 тысяч километров ежегодно, чтобы увидеть каждый уголок этой огромной страны. Несмотря на то, что среди его клиентов много министров, губернаторов и даже несколько президентов, он дорожит каждым своим клиентом и старается подружиться с любым человеком. Знаете, что самое удивительное? Каждый клиент становится другом Шерикбеку. Может, вы знаете, где лучший стоматолог в Анталии? Или где можно найти самые качественные косметологические услуги? Вряд ли. Зато теперь вы знаете, у кого найти ответы на любые вопросы. Шерикбек также принимал огромное участие и в культурной жизни страны. Многие документальные фильмы были сняты при его непосредственном содействии. Если Вы всерьез увлекаетесь Турцией, то наверняка слышали и про книгу «Турция – страна святых чудес». И, конечно, у него есть мечта: создать в Турции целый кластер коттеджных поселков высокого уровня. Каждый день, не покладая рук, Шерикбек трудится над созданием своей мечты. Сегодня именно ему принадлежат центральные объекты роскоши: самые дорогие дома на всем побережье Турции. Наиболее выгодные инвестиции в недвижимость Турции также были сделаны под его непосредственным руководством. И ваш дом обязательно будет таким: ярким, необычным и высококлассным. Просто доверьтесь профессионалу, и ваши инвестиции окупятся многократно, а дома будут радовать внуков и правнуков. Если вы заинтересованы в покупке недвижимости в Турции - свяжитесь с Шерикбеком Акимовым и назовите «пароль»: «Фергана.Ру». Тогда в компании Eturkey.Ru вы встретите самое внимательное к себе отношение! Перейти на веб-сайт компании Eturkey.Ru Международное информационное агентство «Фергана» Турция: Партию справедливости и развития возглавил Ахмет Давутоглу. В Анкаре пройдет инаугурация Эрдогана 2014-08-28 10:01 ИА Фергана.Ру Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу 27 августа избран председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Как сообщает ИТАР-ТАСС, кандидатуру главы МИДа поддержали 1382 из 1388 делегатов внеочередного съезда ПСР, проходящего в Анкаре. Шесть бюллетеней признаны недействительными. Ахмет Давутоглу был единственным кандидатом на этот пост: неделю назад его имя назвал премьер-министр, лидер ПСР Тайип Эрдоган, который победил на выборах президента. Напомним, руководством партии принято решение, что возглавлять ПСР и правительство Турции будет один человек. Таким образом, место премьер-министра займет Ахмет Давутоглу. Однако новый премьер не будет столь же влиятелен, как нынешний: Эрдоган и ПСР разработали проект новой конституции страны, которая существенно расширит полномочия президента. Утверждение Давутоглу в качестве премьер-министра пройдет после инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, которая назначена на 28 августа. Международное информационное агентство «Фергана» Южный Казахстан: В Сайрамском районе произошли стычки, предположительно, на этнической почве 2014-08-28 10:59 ИА Фергана.Ру Как стало известно «Фергане», вчера, 27 августа, в селе Карамурат Сайрамского района на юге Казахстана прошли драки и уличные стычки, предположительно, на этнической почве. В них принимали участие местные жители - представители казахской и узбекской общин. Впрочем, эти данные пока не подтверждены официально. Первым о конфликте сообщил веб-сайт оппозиционного «Народного движения Узбекистана», у которого есть собственные источники в этом регионе. «Погромщики численностью 150 человек разбивали витрины магазинов, ломали автомобили и такси, владельцами которых были узбеки, избивали таксистов-узбеков», - говорилось в сообщении. На сайте НДУ даже размещены фотографии и видеокадры, однако нет полной ясности, когда они были сделаны и что на них изображено.

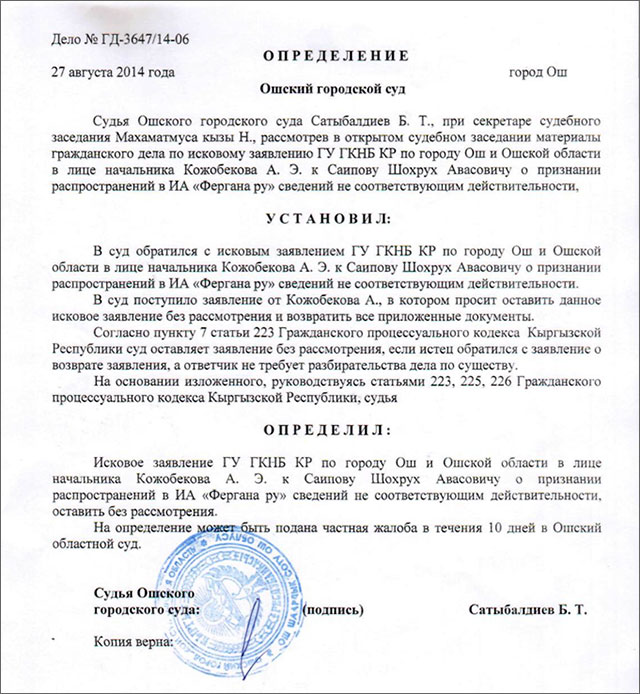

Сайрамский район - самый густонаселенный район Казахстана и самый маленький район страны по площади. Населен, преимущественно, этническими узбеками (более половины численности населения), которые проживают в этой местности исторически. Что послужило причиной конфликта, также пока не понятно. По данным «Ферганы», 27-го августа в районную больницу (в селе Аксу — центре Сайрамского района) поступило четыре человека. Один из них госпитализирован в травматическое отделение - у него сломано ребро. По неподтвержденным пока сведениям, в селе Карамурат Сайрамского района вчера был объявлен комендантский час, действие которого продолжается и сегодня. Сегодня в 16 часов в Департаменте внутренних дел Шымкента - столицы Южно-Казахстанской области - состоится пресс-брифинг, посвященный случившемуся. До этого времени, кажется, получить вразумительные комментарии от местных правоохранителей не получится. «Фергана» продолжает следить за развитием событий. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Ошское управление ГКНБ отозвало свой иск к журналисту «Ферганы.Ру», суда не будет 2014-08-28 11:28 ИА Фергана.Ру Ошский городской суд вынес 27 августа определение оставить без рассмотрения иск Ошского управления Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) к журналисту «Ферганы.Ру» Шохруху Саипову - по просьбе начальника Ошского управления спецслужбы Асылбека Кожобекова, приславшего соответствующее заявление.

Напомним, Ошское управление ГКНБ подало в Ошский городской суд иск, в котором говорится о дискредитации чести и достоинства этой спецслужбы в публикации Шохруха Саипова «В Кыргызстане обеспокоены активизацией рекрутинга в Сирию». В статье, в частности, приводилось сообщение одного из кыргызстанцев о том, что сотрудники спецслужб вымогают у ошских парней, чья принадлежность к террористическим и экстремистским организациям не была доказана, по $500. Эта цитата возмутила ошских силовиков, и они потребовали возмещения морального ущерба в размере одного миллиона сомов (более $19,2 тысячи). «Фергана.Ру» вступила в переписку с истцом, в ходе которой вопрос был урегулирован в интересах обеих сторон. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||