| ← Август 2014 → | ||||||

|

8

|

||||||

|

12

|

17

|

|||||

|

23

|

24

|

|||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Абдуллах Гюль: Новым премьером Турции станет Ахмет Давутоглу

|

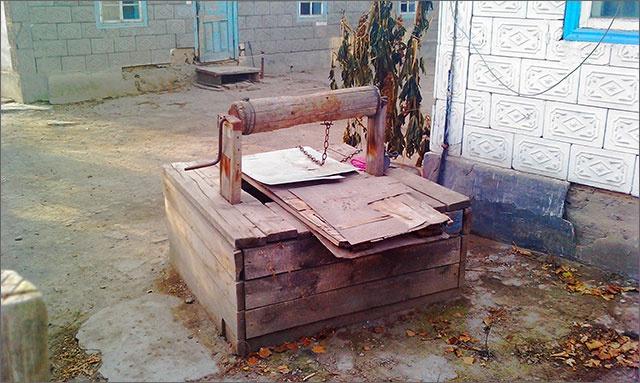

Абдуллах Гюль: Новым премьером Турции станет Ахмет Давутоглу 2014-08-20 12:49 ИА Фергана.Ру  Ахмет Давутоглу Напомним, нынешний премьер Реджеп Тайип Эрдоган победил 10 августа на первых всенародных президентских выборах, набрав около 52 процентов голосов. Инаугурация нового президента состоится 28 августа, а накануне будет названо имя нового премьер-министра. «Насколько я вижу, премьерский пост перейдет министру иностранных дел Ахмету Давутоглу. Я привел его в политику и государственную деятельность, и я, безусловно, снова его поддержу, попытаюсь передать ему [опыт], чтобы он был успешен в партии, которую я создавал», - сказал Гюль. Речь идет о правящей Партии справедливости и развития, председателем которой и премьер-министром, как заявили в руководстве ПСР, будет один человек. Ранее высказывались предположения, что место лидера ПСР и премьера займет сам Гюль - один из основателей этой партии, первый премьер-министр от ПСР и президент Турции в течение семи лет. Однако в ПСР решили провести внеочередной конгресс, на котором будет объявлен новый лидер партии, 27 августа - за день до ухода Гюля с поста президента. Это означает, что Абдуллах Гюль потерял возможность участия в конгрессе и его кандидатура не будет обсуждаться. Отметим, что новый премьер Турции не будет столь же влиятелен, как нынешний: Эрдоган и ПСР разработали проект новой конституции страны, которая существенно расширит полномочия президента. Справка. Ахмет Давутоглу родился 26 февраля 1959 года в районе Ташкент турецкой провинции Конья. В 1984 году окончил Университет Богазичи (Стамбул) по двум направлениям - «Экономика» и «Политология и международные отношения», затем получил степень магистра по направлению «Государственное управление» и докторскую степень по направлению «Политология и международные отношения». С 1990 по 2004 годы преподавал в университетах. В январе 2003 года ему был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Первого мая 2009 года назначен на пост министра иностранных дел Турецкой Республики. Член ПСР. В июне 2011 года Давутоглу впервые был избран депутатом парламента Турции, возглавив региональный список кандидатов от ПСР в Конье. В 2010 году Давутоглу занял седьмое место в составленном журналом Foreign Policy рейтинге мировых мыслителей (Top 100 Global Thinkers), а в 2012 году вошел в сотню самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time. Автор многих статей и книг о международных отношениях. Кроме турецкого и английского, владеет немецким и арабским языками. Женат, у него четверо детей. (По данным Википедии и Лентапедии) Международное информационное агентство «Фергана» В Узбекистане завершается сезон сдачи зерна, фермеры снова в убытке. Почему? 2014-08-20 15:27 Фергана На снимке: в одном из районов Ферганской области Узбекистана. Фото «Ферганы.Ру», 2004 г. По оценкам специалистов Иностранной сельскохозяйственной службы при Минсельхозе США, в текущем сезоне фермеры Узбекистана собрали более семи миллионов тонн пшеницы. При этом каждый год Узбекистан импортирует около 2 миллионов тонн зерна и муки высокого качества, преимущественно, из Казахстана. Значит, своей муки не хватает, чтобы прокормить быстро растущее население? Или своя мука - низкосортная и невкусная? Или на самом деле данные узбекских государственных статистиков не отражают реальности, в которой - масса приписок и обмана? Сухие цифры статистики не скажут ничего ни об этом, ни о том, каким трудом и в каких условиях выращивается в Узбекистане хлеб - один из основных продуктов питания жителей этой страны. Чтобы разобраться, надо пройтись по полям - где-то ухоженным и красивым, где-то заброшенным и неприглядным, надо поговорить с людьми, работающими на селе, а также со специалистами в этой области. Что мы и сделали. К сожалению, проблемы в отношениях фермерства и государства остаются в Узбекистане не только очень болезненными для властей, но и совершенно закрытыми для публичного обсуждения. Поэтому наши эксперты, справедливо опасающиеся наказания за «вынос сора из избы», остаются анонимными. РАССКАЗ СВИДЕТЕЛЯ «Заканчивается сбор урожая зерна, наступает время отчетов. Вот новоиспеченный фермер, что работает лишь первый год, пришел в бухгалтерию местного элеватора. Весной 2014-го он взял в аренду землю, на которой минувшей осенью была посеяна пшеница. Для этого предыдущий арендатор полей получил 4 тонны семян на 7,5 млн. сумов. И вот только сейчас выяснилось, что прошлогодние расходы должен понести новый владелец поля. Молодой человек, для которого данное обстоятельство оказалось полной неожиданностью, попробовал было возражать, но ему не дали сказать и слова. - Урожай-то именно вы получаете! Значит, все расходы по данному урожаю - на вас! В том числе, пахота, израсходованные горюче-смазочные материалы (ГСМ) и т.д. И стоимость минеральных удобрений! - Да, минеральные удобрения я сам получал, за это готов уплатить, - соглашался фермер. - С оплатой за удобрения вы еще подождите, кажется, вы не сможете даже погасить расходы на семена... Выяснилось, что фермер сдал кондиционных 18 тонн зерна элеватору, за что имеет право получить от элеватора 6,5 млн. сумов расчетных денег. При расчете элеватор удержит стоимость семян в размере 7,5 млн. сумов. Таким образом, фермер не сможет рассчитаться с элеватором даже за семена, и еще останется должен целый миллион сумов! Какие же другие расходы ждут его? Первое: погашение 3-х процентных льготных банковских кредитов, выделенных по государственной программе на выращивание зерна. Второе: оплата за израсходованные ГСМ в нефтебазу. Третье: за минеральные удобрения - в райхимию. Четвертое: за аренду комбайна для уборки зерна - в машинно-транспортный парк. Далее: за перевозку зерна транспортом - автоорганизациям. В конце концов, надо ведь еще и заплатить налоги, погасить стоимость ядохимикатов, выдать зарплату наемным рабочим...» РАССКАЗ БАНКИРА При разговоре молодого фермера с бухгалтером присутствовали и банковские работники, специально присланные сюда, чтобы немедленно прибрать к своим рукам все то, что останется у фермера после расчета с самим элеватором, то есть, с заказчиком. Когда клерки стали свидетелем очередного финансового провала, у них опустились руки. Находясь в расстроенных чувствах, один из банкиров поведал нам истории других фермеров. «В нашем банке льготные банковские кредиты на выращивание зерна получили семьдесят два фермера. Пока только с 25 фермерами элеватор сделал акт сверки. И из этих двадцати пяти только двое смогли рассчитаться с элеватором, а затем покрыть полученный у нас кредит. У одного - и это большая редкость - хватило денег даже для расчета с райхимией! Он даже рассчитался за нефтепродукты, а потом на него, как хищники, бросились налоговики. Они попросили, чтобы мы только лишь двадцать минут попридержали в банке «лишние» деньги фермера, и за это время сделали кучу платежных требований на расчетный счет фермера и сняли все его средства. А фермер тем временем ходил довольный, делал про себя расчеты, хотел уже что-то покупать... Пришел через два часа в банк и обнаружил, что от его денег, поступивших на счет, ничего не осталось, - и даже заплакал. Кричал, ругал всех матом, но что поделаешь: он-то должен был всем, вот и забрали по праву...» Сами банковские работники открыто подтверждают, что многие фермеры являются должниками без надежды когда-то эти долги выплатить. Однако сами ли люди виноваты в сложившейся ситуации? Или повинно правительство, по неумению или из какого-то фантастического вредительства установившее такие правила игры - невыполнимые для сельхозпроизводителя? СООБРАЖЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА «Что за система у нас, - восклицал вышеупомянутый незадачливый сельчанин, - многие фермеры почти не работают, распродают все, что попадется под руки: семена, ГСМ, минеральные удобрения, становятся задолжниками перед всеми поставщиками более чем за сто миллионов сумов, и ничего, проходит. К концу года их закрывают, и они уходят спокойно. А ты тут пашешь как вол, хочешь чего-то добиться для своей семьи, а тебя тоже ставят в один ряд с такими. После этого уже пропадет всякая охота работать фермером!..» Кто такие «многие фермеры», как им удается «не работать» и что значит «закрывают», рассказал нам ташкентский эксперт, хорошо знакомый с ситуацией. - Те фермерские хозяйства, которые после сдачи урожая по сути становятся банкротами (и таких много), к концу года ликвидируют по решению хозяйственного суда. И суд обычно решает взыскать все долги такого хозяйства с имущества фермера. А никакого имущества у нынешних фермеров практически нет. Многие из них даже жилья не имеют: живут у родителей. В общем, у фермера отобрать нечего, - рассказывает специалист. - Есть фермеры, которые оставляют несобранный урожай, распродают бензин и удобрения вместо того, чтобы использовать их? Почему? - Нынче стало буквально своего рода «модой», что многие фермеры посреди сезона все бросают и уезжают на заработки в Россию или в Казахстан. Все это из-за отсутствия экономического интереса. Зачастую лишь в процессе работы они понимают: и при выращивании зерна, и при выращивании хлопка расходов получается больше, чем дохода. В свою очередь, у относительно, так сказать, преуспевающего фермера тоже отбирают все вырученные за урожай средства, и он тоже - хочет, не хочет - становится в один ряд с банкротами. - Кто такие «преуспевающие» фермеры? Сколько зерна с гектара они получают и сколько денег могут выручить? - Сегодня в Узбекистане большинство фермеров собирают с поливных земель не более 10 центнеров пшеницы с гектара. К их числу относится и первый герой вашей статьи - молодой фермер, обработавший чужое поле, засеянное прошлой осенью. Вырастив урожай из 4 тонн семян, он сдал на элеватор 18 тонн. Если учесть, что на один гектар выделяют для посева 220-240 килограмм семян, то зерно было посеяно где-то на 17 гектарах земли. Так и получается, что урожая было собрано на гектар где-то по 10 центнеров. А план у того фермера был как минимум 25 центнеров с гектара. Если исходить из того, что за 18 тонн получилось 6,5 млн. сумов, надо сделать вывод, что пшеница была принята по 360.000 сумов за тонну. И если бы фермер вырастил все плановые 25 центнеров, то он мог бы выручить с 17 гектаров 42,5 тонны зерна и продать его за 15 миллионов триста тысяч сумов. Такой урожай удается собрать лишь некоторым. Таких я и называю «преуспевающими». Давайте теперь посмотрим, сколько примерно денег надо было подобному фермеру израсходовать, чтобы вырастить такой урожай. Один гектар пахоты - оплата за аренду трактора - 100.000 сумов, 40 литров дизтоплива - 100.000 сумов. Всего 200.000 сумов. А за 17 га = 3.400.000 сумов. Столько же уходит на предпосевную подготовку земли, на посев, на нарезку после посева. Всего технических работ примерно на 6.800.000 сумов. Стоимость семян - 7.500.000 сумов. Минеральные удобрения на всю его землю - 6.800.000 сумов. Ядохимикаты - 1.000.000 сумов. Полив, а это ручная работа, - 1.000.000 сумов. Уборка зерна комбайном - 3.400.000 сумов. Итого: 26.500.000 сумов расходов. Получается 11.200.000 сумов убытков с 17 гектаров при нормальной обработке и при выполнении плана 25ц\га. Вот вам настоящий результат. Вот почему ныне стало «модой» убегать из фермеров.

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА Возникает вопрос: как при такой калькуляции вообще может существовать сельское хозяйство? Ведь даже при сдаче плановой нормы зерна фермер получает около 30 процентов убытков, а вовсе не прибыль. За счет чего же фермерам удается хотя бы выживать? Кормить свои семьи? Своих наемных работников?.. «Выращивать и зерно, и хлопок сегодня как государству, так и населению невыгодно, - делится мыслями еще один опрошенный нами эксперт. - Но из-за полного отсутствия другой работы в селах люди вынужденно идут в фермеры. И у них одна цель: урезать несколько гектаров земли от площадей, выделенных под посев зерна и хлопка, для своего огорода и засадить это поле для себя, для своих рабочих, овощами. И именно для обработки этого своего «тайного» огорода они обычно используют минеральные удобрения, ГСМ, технику и прочее, предназначенное для выращивания зерна и хлопка. В предыдущие годы работать так получалось. Но в последнее время власти усиленно борются с фермерами-огородниками. Весной, после того, как фермеры сажают огород, у них проводят инспекцию, «нелегальные» огороды перепахивают и заставляют засеять хлопчатником. После того, как это будет сделано, рабочие таких фермеров, потеряв всякую надежду что-то заработать, обычно сразу бросают работу и уходят куда глаза глядят, пополняя ряды трудовых мигрантов за рубежом или мардикоров (поденных рабочих) в большом городе. Многие фермеры также следуют за ними, оставляя засеянные поля на произвол судьбы. Поэтому сегодня почти каждый фермер должен всевозможным поставщикам как минимум сто миллионов сумов! Такие задолженности до того вошли в привычку у фермеров, что они даже ничуть не беспокоятся, так как понимают: все бесполезно. Пусть это волнует власти, которые втянули все сельское хозяйство республики в такую безысходность, - считают они». УСИЛИЯ ВЛАСТИ Хорошо известно, что в развитых странах сельское хозяйство вообще и фермерство, в частности, пользуется значительной поддержкой со стороны государства. Например, в Соединенных Штатах Америки фермеры составляют всего лишь около одного процента населения страны. Эта группа предпринимателей имеет существенные налоговые льготы, получает прямые субсидии, позволяющие им иметь реальный доход от выращенного урожая. Как же своим фермерам помогает узбекское государство ? Согласно распоряжению президента Узбекистана от 6 октября 2008 года, фермеры делятся на следующие категории: зерново-хлопкового направления; животноводческого направления; садоводческого направления; овощеводческого направления; комплексного направления; многопрофильные фермеры. В их числе, согласно отчетам министерств, только фермерам зерново-хлопкового направления по итогам каждого года Министерство финансов выделяет средства на закрытие определенного количества долгов перед поставщиками - нефтебазами, райхимиями, машинно-тракторными станциями. «В нашем районе - 300 фермеров зерново-хлопкового направления, каждый из которых, как минимум, должен этим организациям вкупе по 100 млн. сумов, - рассказывает еще один источник «Ферганы.Ру». - Кроме того каждый год по суду закрывают минимум 30 процентов фермеров (на их месте открывают новые фермерские хозяйства). Долги закрытых фермеров тоже висят у поставщиков, а платить никто не намерен. И вот, чтобы покрыть хотя бы такие долги фермеров, по итогам 2013 года министерство финансов выделило фермерам нашего района 2 млрд. сумов. Эти деньги поступают на счета фермеров и тут же как задолженности перекочевывают на счета поставщиков (нефтебазы, райхимии, МТС). Эти организации, в свою очередь, тоже получали материал от других поставщиков, а те поставщики, в свою очередь, тоже должны министерству финансов... Таким вот образом те 2 млрд. сумов через несколько расчетных счетов обратно поступят на счета министерства финансов. Но проблема даже не в этом. Дело в том, что 2 млрд. сумов в нашем районе, по сути говоря, ничуть не облегчили задачу фермеров. Потому что, к примеру, мое фермерское хозяйство было закрыто в конце 2009 года и тогда у меня осталась непогашенная задолженность на 2,5 млн сумов перед райхимией. В 2014 году на расчетный счет закрытого в прошлом году моего хозяйства министерства финансов целевым образом направило 2,5 млн. сумов, которые мне следовало передать в райхимию. Таким образом, я покрыл задолженность пятилетней давности. И так все эти выделенные на район 2 млрд. сумов ушли на покрытие давно забытых задолженностей. А тут у фермеров на носу новые долги, о которых уже надо думать...», - сетует наш собеседник. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? «Как, по-вашему, можно переломить этот порочный круг долгов и банкротств?» - спросили мы эксперта. По его мнению, ситуация разрешима, хотя для этого потребуется провести своего рода «амнистию» для всех реально работающих фермеров. «Во-первых, надо списать всем действующим фермерским хозяйствам все долги, оплатив их за счет государства. Во-вторых - этим проблемам не будет конца до тех пор, пока государство не установит нормальные закупочные цены на зерно и хлопок, а также иные культуры. Цены должны соответствовать реальным затратам на выращивание урожая и его сбор. Самое главное: от такого отношения больше всего страдает матушка-земля, которая из года в год приходит во все более негодное состояние из-за небрежного, а зачастую попросту идиотского отношения ко всему сельскому хозяйству со стороны руководителей правительства Узбекистана». От редакции заметим, что, согласно вышеприведенным расчетам, в переводе на доллары узбекский фермер поставляет пшеницу на элеватор по цене примерно в 150 долларов за тонну (по реальному курсу валюты - 120$). В то же время, к примеру, в России, закупочная цена пшеницы составляет примерно 200 долларов/тонна, в США - 290, в ЮАР - 300. В Китае, куда только что слетал бессменный президент Узбекистана Ислам Каримов, в этом году было принято беспрецедентное решение о создании принципиально нового механизма формирования цен на внутреннем рынке зерна. Была отменена корреляция между ценами на сельскохозяйственную продукцию и размерами субсидий, выделяемых правительством производителям. Теперь, когда цены на зерно станут расти слишком быстро и высоко, правительство КНР будет субсидировать его конечных потребителей. Если же напротив, цены начнут падать, достигнув минимально допустимого уровня, то компенсации от государства станут получать уже сельскохозяйственные производители. В результате китайское государство решит сразу несколько задач: сгладит резкие колебания цен на зерновом рынке и создаст в равной степени благоприятные условия как для крестьян, так и для покупателей их продукции. Возможно ли такое в Узбекистане? Об этом - в наших следующих статьях. Подготовил Николай Петров P.S. Редакция информагентства «Фергана.Ру» просит представителей Совета фермеров Узбекистана прокомментировать данную публикацию. Ведь именно эта организация, созданная указом президента в 2012 году вместо упраздненной Ассоциации фермеров, призвана «защищать права и законные интересы фермерских хозяйств, осуществлять общественный контроль в целях обеспечения принципов открытости, прозрачности и законности при создании и реорганизации фермерских хозяйств, выделении им в долгосрочную аренду земельных участков». Центральный офис этого учреждения находится в Ташкенте, по адресу ул. Равнак, дом 1а. Там же располагается и редакция газеты «Фермер пресс», веб-сайт которой Fermerpress.uz никогда не доступен. А по телефону 371-2682318 нам дозвониться не удалось: трубку никто не брал. Международное информационное агентство «Фергана» Статьи по теме: Великие шелковые путы, или Второе рабство узбекских фермеров, 2013-12-31 01:35:19 Узбекистан: Пинком в новый дом, 2013-10-31 10:30:18 Узбекистан: Почему фермер молчит, когда его бьют?.., 2013-10-28 14:55:12 Успех по-каримовски: Узбекистан – житница СНГ, 2013-07-18 17:25:00 Кому нужен сельский дом, или Принудительная экономика от нового хокима, 2013-04-16 07:52:59 Узбекистан: Поле хлопка – поле брани, 2012-09-26 15:42:32 Убыточное фермерство в Узбекистане, 2012-07-03 10:10:15 Фермеры Узбекистана вынуждены покупать зерно на рынке, чтобы продать его государству, 2011-07-25 15:23:00 Фермеры Узбекистана расстаются с землей и отдают «долги» государству, 2009-01-07 13:36:00 Узбекистан: Процесс насильственного «укрупнения» хозяйств вызывает у фермеров острый протест, 2008-11-10 17:45:00

Россия: В Санкт-Петербурге исчез председатель центра образования мигрантов Махсуд Абдужаббаров 2014-08-20 16:52 ИА Фергана.Ру  Махсуд Абдужаббаров Как рассказал «Фергане» коллега Абдужаббарова, Махсуд – гражданин Узбекистана, уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге, занимается правозащитной деятельностью. Вечером 12 августа он планировал уехать в Москву на важную встречу. Купил билет, но в поезд не сел. На следующий день он позвонил матери своей жены с чужого номера и сообщил, что ему пришлось на несколько дней задержаться в Петербурге, у него все хорошо, пообещал позвонить позже. Но не позвонил. 14 августа встревоженная жена позвонила по номеру, с которого Махсуд связывался накануне. Ей ответил мужчина, который, по его словам, закрыт в Центре временного содержания (ЦВС) иностранных граждан в Красном Селе. Он рассказал, что Махсуд подошел к нему и попросил мобильник, сказав, что при задержании у него отобрали деньги и телефоны. По словам мужчины, в 7.30 утра 14 августа Махсуда куда-то увезли на иномарке. С этим человеком жена Абдужаббарова держала связь до 18 августа, все это время Махсуда в Центр не привозили. А 18 августа мужчина перестал отвечать на звонки. Еще 14-15 августа родственники Махсуда и знающие о его исчезновении друзья обзвонили все отделения полиции, бюро несчастных случаев, больницы. Везде получали ответ, что такого человека у них нет. В красносельском ЦВС тоже заявили, что Абдужаббарова у них нет, в списках высланных и депортированных он не значится. 17 августа внезапно включился на некоторое время петербургский номер телефона Махсуда (родные получили смс о возвращении в сеть), а на следующий день на пару минут включился и московский. Попытки позвонить по номерам ничего не дали, но у родных пропавшего появилось основание думать, что он еще в России. Хотя не исключено, что здесь находятся лишь его телефоны. 18 августа жена Махсуда написала заявление о его пропаже в отдел полиции в Красном Селе. В тот же день она побывала в ЦВС, где ей показали книгу прибывших – фамилии Абдужаббарова в ней не оказалось. При этом, сообщив, что такой человек к ним не поступал, сотрудник ЦВС сказал, что волноваться не стоит – его, мол, уже… депортировали. По словам родственников, обратившихся в ГУВД, им также ответили, что Абдужаббаров выдворен на пять лет «за какие-то дела». Когда это произошло, каким рейсом вылетел «депортированный» – ответа не дают. А родные в Узбекистане сообщают, что на родину Махсуд не прибыл. В полиции обещали дать официальный ответ по поводу исчезновения Махсуда через десять дней. По словам коллеги Абдужаббарова, речь об экстрадиции вряд ли может идти – Махсуд никогда не рассказывал о своей жизни в Узбекистане такого, что могло бы навести на мысль о преследовании его на родине. Но занимаясь правозащитной деятельностью в Санкт-Петербурге, он остро критиковал работу местного управления Федеральной миграционной службы (УФМС), ситуацию с выдачей документов, критиковал среднеазиатские диаспоры обеих столиц, а также деятельность посла Узбекистана в России. К нему часто обращались за помощью земляки, он помогал им готовить документы, консультировал, вызволял после задержания, но все это не было его заработком: Абдужаббаров – человек с активной гражданской позицией. И у него были недруги. Коллега вспоминает странный случай. В последнее время Абдужаббаров часто ездил в Москву. Когда в одно из своих возвращений в июле он пришел в Санкт-Петербургский Дом национальностей, там поразились его приходу: «Нам сказали, что тебя давно депортировали». Махсуду пояснили, что некий недоброжелатель якобы «заказал» его кому-то и теперь распространяет слухи о его депортации... Международное информационное агентство «Фергана» Пакистан: Оппозиция заблокировала парламент и требует отставки премьер-министра 2014-08-21 10:53 ИА Фергана.Ру  Тахир Кадри (слева) и Имран Хан Как сообщает «Коммерсант», оппонентам власти удалось прорваться в тщательно охраняемую «красную зону» — квартал правительственных зданий, где находятся резиденция премьера и парламент Пакистана, - и окружить здание парламента. Охраняющие территорию 700 солдат и полицейских воздержались от применения силы. Тахир Кадри приказал своим сторонникам блокировать все входы и выходы из парламента и не выпускать никого, включая премьера, пока тот не объявит о своей отставке. Он пригрозил, что нынешний протест превзойдет по масштабу события трехлетней давности на египетской площади Тахрир, когда в ходе революции «арабской весны» был свергнут президент Хосни Мубарак. Второй лидер оппозиции Имран Хан продлил срок выполнения требования об отставке премьера до вечера 21 августа. В самом парламенте премьеру выражают поддержку и призывают его не идти на поводу у митингующих. В поисках выхода из тупика Наваз Шариф направил лидерам оппозиции предложение сесть за стол переговоров. Сначала те отказались, но затем приняли предложение премьера.

Как сообщает Times of India, в правительстве была сформирована группа переговорщиков, которые первый диалог провели с представителями ПАТ, второй – с делегатами от ПТИ. Оппозиционеры выдвинули шесть требований: отставка Наваза Шарифа, проведение промежуточных выборов, реформирование избирательной системы, создание путем политического консенсуса Временного правительства, отставка избирательной комиссии Пакистана и применение статьи 6 Конституции в отношении тех, кто участвовал в фальсификации итогов выборов, прошедших в мае 2013 года. (Статья 6 гласит: (1) отмена или попытка отмены Конституции, политический заговор или подрывная деятельность с целью отмены Конституции, с помощью силы, демонстрации силы либо других незаконных средств, является государственной изменой. (2) Любое лицо, оказывающее помощь или соучастие в совершении действий, описанных в пункте (1), также совершает государственную измену. (3) Меджлис аль шура (Парламент)] в законодательном порядке предусматривает наказание для лиц, виновных в государственной измене). По мнению аналитиков, исход противостояния будет зависеть от того, на чью сторону встанет армия. Наваз Шариф в 1999 году уже был смещен с поста главы правительства в ходе военного переворота, и, понимая всю серьезность ситуации, проводит интенсивные консультации с военным командованием, от которого зависит политическое будущее пакистанского премьера. Международное информационное агентство «Фергана» «Российская» Средняя Азия становится «ближним зарубежьем Китая»? 2014-08-21 10:59 Михаил Калишевский Для Центральной Азии главным событием текущей недели, безусловно, оказался визит в Пекин Ислама Каримова. Достигнутые в ходе этой поездки договоренности стали логическим продолжением соглашений, подписанных в результате этапного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Ташкент в сентябре 2013 года. Тогда обе стороны признали друг друга стратегическими партнерами и подписали 31 документ по реализации проектов на общую сумму 15 миллиардов долларов. На этот раз была принята программа развития отношений стратегического партнерства на 2014-2018 годы, подписаны совместная декларация и соглашения на общую сумму более 6 миллиардов. Особое внимание привлекло декларированное Каримовым обещание активно участвовать в реализации китайских инициатив, которые воспринимаются в регионе как инструменты прямой геоэкономической и даже геополитической экспансии Китая. Речь идет об активно продвигаемых Пекином проектах формирования «экономического пояса Шелкового пути», строительства и эксплуатации ветки D газопровода Китай - Центральная Азия, железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, а также создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (эта идея, кстати, встретила довольно «прохладное» отношение в России). Несомненно, данное заявление Каримова имеет отчетливо выраженную политическую составляющую, да, и вообще визит показал, что Китай становится не только главным экономическим, но и главным политическим партнером Узбекистана. Более того, недавний отказ Узбекистана от размещения на своей территории американских баз дал ряду аналитиков основание для вывода о том, что теперь Китай заполнит ту нишу во внешней политике Ташкента, которую ныне занимают США. Представляется, однако, что в этом есть некоторое преувеличение, поскольку США и Китай все-таки занимают разные ниши. Перспективы превращения США в реального инвестора в экономику Узбекистана не идут ни в какое сравнение с китайскими, но в то же время и Китай пока не готов взять на себя в полном объеме те политические и военные функции в регионе, которые выполняет Америка. В нынешней непростой ситуации у Ташкента, пожалуй, в гораздо большей степени, чем у всех его соседей, сохраняется возможность балансировать между глобальными игроками, то усиливая, то ослабляя тот или иной вектор своей политики. И в этом плане китайский вектор обязательно будет усиливаться, но не столько за счет американского, сколько за счет российского вектора. К этому есть, как объективные, так и субъективные предпосылки. К объективным, конечно же, относятся ограниченные экономические возможности России по сравнению с Китаем. А вот к субъективным - особенности мышления нынешних кремлевских стратегов, вернее, главного стратега. Интересно в этой связи мнение известного эксперта Александра Князева: «Китай, в отличие от сегодняшней России с ее украинскими проблемами и политикой ситуативного реагирования, живет по своим стратегическим программам, медленно, но верно их реализуя». Последствия российской «политики ситуативного реагирования» и явно «импульсивных», мягко говоря, действий Кремля против Украины уже сказываются на российских позициях в Центральной Азии. Так, по мнению Рыскелди Сатке, автора статьи в японском журнале The Diplomat, западные санкции могут воспрепятствовать способности России сохранять свое присутствие в регионе и в конечном итоге привести к сворачиванию ряда важных проектов. Это уже ощущается в Кыргызстане после приостановки российских инвестиций, в том числе в спорное строительство крупного водохранилища. Судя по некоторым сообщениям, российский «Интер РАО» уже испытывает трудности финансирования проекта Камбарата-1, в то время как «Роснефть», похоже, потеряла шанс реализовать планы, связанные с аэропортом Манас. Наращивание санкций и начало рецессии в российской экономике могут вообще лишить «актуальности» не только амбициозные центральноазиатские проекты с участием «Газпрома», «Роснефти» и «Интер РАО», но вообще, свести российские финансовые вливания в регион едва ли не к нулю.Правда, в путинском Кремле, особенно с недавних пор (о чем свидетельствует хотя бы запрет на некоторые западные продукты питания), не любят мыслить экономическими категориями. Значит, будут отстаивать свое влияние в Центральной Азии любыми способами. Оставим пока в стороне сценарии, скроенные по «украинским» лекалам, ведь у России вроде бы уже имеются военно-политические рычаги, позволяющие действовать более пристойно. Среди таких рычагов, например, военно-политическая составляющая ШОС. 24-29 августа в китайской провинции Внутренняя Монголия пройдут учения «Мирная миссия - 2014» - крупнейшие в истории этой организации. Весьма символично, что подавляющее большинство задействованных в учениях военнослужащих (5 тысяч) составят китайские солдаты. Россия пришлет 900 человек, Кыргызстан – 500, Казахстан – 300, Таджикистан – 200. Это, повторю, не более, чем символ, но отражающий существующую реальность: при создании ШОС, мыслившейся Кремлем как некая «альтернатива Западу и НАТО», Россия была намерена играть в организации роль «ведущего» или, по крайней мере, роль одного из членов «дуумвирата» Москва – Пекин. Несостоятельность российских претензии на «равноправие» с Китаем в экономических вопросах стала очевидной сразу, а потом пришла очередь и военно-политической составляющей. Еще в Душанбе в августе 2008 года, то есть, сразу после российско-грузинской войны, саммит ШОС, не признав отторжения Абхазии и Южной Осетии, тем не менее, принял декларацию, где присутствовала чрезвычайно четкая поддержка принципа территориальной целостности стран-членов, и от имени ШОС на этот счет давались соответствующие гарантии. В Кремле, похоже, так и не поняли, что же такое подписал тогда Медведев в Душанбе. А подписал он по существу декларацию о гарантиях территориальной целостности стран Центральной Азии, предоставленных этим странам не кем-нибудь, а Китайской Народной Республикой. Поскольку никаких других гарантий на постсоветском пространстве попросту не осталось. И вполне вероятно, что при определенной ситуации центральноазиатские страны обратятся за помощью именно в Пекин, а совсем не в Москву. А, может быть, вообще, станут именно там просить защиты от России. Российский политолог Андрей Пионтковский еще несколько лет назад писал: «Ханства Средней Азии постепенно становятся ближним зарубежьем набирающего экономическую мощь Китая. Мы своими руками создали там замечательную организацию ШОС по их рейдерскому поглощению Пекином...» Кто-то возразит: все это невозможно, мы с Китаем – союзники! Для справки: в китайском языке вообще нет слова «союзник», ближайший к нему по смыслу термин буквально переводится как «вассал». Что же до «альтернативы Западу и НАТО», то Китай, да и другие партнеры по ШОС всегда «глушили» попытки Кремля протащить подобные пассажи в документы организации. Наверняка такой же прием эти попытки встретят и на ближайшем сентябрьском саммите в Душанбе. Весьма показательно, например, что Китай отказался от участия в строительстве «воссоединительного» моста через Керченский пролив. Что же до природы отношений Пекина и Москвы, то свидетельством их уже сложившегося «вассального» характера является превращение России в сырьевой придаток Китая, причем по диктуемым из Пекина ценам. Но это только внешняя, видимая сторона. Сейчас не вспоминают, что еще в сентябре 2009 года тем же Медведевым была подписана «Программа сотрудничества на 2009 -2018 гг. между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и северо-востока КНР», включившая более 200 совместных проектов. По этой программе Россия отдает в совместную разработку природные месторождения широчайшего спектра полезных ископаемых к востоку от Урала. Причем Китай согласен строить перерабатывающие производства и на российской территории, только в том случае, если на них будут заняты китайские рабочие и при китайском участии в административном контроле (то есть на территории РФ фактически создаются суверенные китайские анклавы). Та же программа предполагает расширение пограничных пропускных пунктов и «укрепление российско-китайского сотрудничества в сфере трудовой деятельности». Из явлений того же порядка - подписанное в октябре 2013 года соглашение о допуске китайцев к разработке природных месторождений Ямала и Камчатки. Добавим к этому растущую китайскую иммиграцию в слабозаселенную Сибирь и Дальний Восток, а также явное присутствие «сибирского сценария» на учениях китайской армии. В случае чего Китаю даже паспортов своих раздавать не придется (как это было с российскими паспортами в Абхазии, Южной Осетии и, кстати, на протяжении многих лет в Крыму). Статья 50 конституции КНР гласит: «КНР охраняет надлежащие права и интересы китайцев, проживающих за границей…». Как видим, говорится даже не о «гражданах КНР», а просто о «китайцах». Аналогии с «защитой Русского мира» и т.д. напрашиваются сами собой, да и привлекательный «правовой» прецедент уже создан, причем самой Россией. Вот и выходит, что ненависть к Западу и страстное желание российской правящей бюрократии принадлежать чему-то «Большому» и «Евразийскому» может привести к неожиданному, но логичному результату - превращению самой России в «ближнее зарубежье» Китая. А, может быть, в Кремле к этому и стремятся? Передать нескладную страну в руки старших товарищей из Пекина и вся недолга. Может у них получится лучше, а то в конце концов рванет и костей не соберешь… Михаил Калишевский Международное информационное агентство «Фергана» Южный Казахстан: Почти 30 процентов населенных пунктов не обеспечены питьевой водой 2014-08-21 11:50 ИА Фергана.Ру В Южно-Казахстанской области (ЮКО) Казахстана питьевой водой обеспечены 665 населенных пунктов, это 71,6 процента от общего числа, говорится в письме акима (главы администрации) ЮКО Аскара Мырзахметова, размещенном на сайте президента республики 16 августа. В письме говорится, что такой результат достигнут за последние пять лет, после того, как в 253 населенных пунктах, где живут 873 тысяч человек, появились водопроводы. Сегодня доступ к питьевой воде имеют 2,3 млн (85,1 процента) жителей ЮКО. Работа по обеспечению доступа населения к питьевой воде ведется в рамках программы «Ак-Булак», рассчитанной на реализацию с 2011 по 2020 годы. Протяженность сетей водоснабжения в целом по Казахстану составляет 53 тысячи километров, в том числе в городах - 29,9 тысячи километров, в селах – 23,1 тысячи. Ремонту подлежат 31,8 тысячи километров водопроводных сетей.

Контроль над реализацией программы ведут, в том числе, органы прокуратуры. Надзорный орган ЮКО периодически выявляет факты хищения бюджетных средств при строительстве водопроводов и возбуждает по ним уголовные дела. Кроме того, результаты проверок показали, что при реализации программы основное внимание уделялось скорейшему освоению средств, в результате построенные на значительные бюджетные средства объекты простаивают, и часть населения региона все еще не обеспечена качественной питьевой водой. Вмешательство прокуратуры ЮКО помогло в четырех населенных пунктах Сарыагашского района и трех селах Махтааральского района, где вода не соответствовала санитарным нормам, установить мембранные очистные сооружения за счет средств местного бюджета. «В других населенных пунктах, где питьевая вода также не соответствует санитарным нормам, планируется установка мембранных очистных сооружений до конца текущего года, подготовлены соответствующие проектно-сметные документы», - говорится на сайте надзорного ведомства региона. По данным «Ферганы», под «другими населенными пунктами» имеются в виду 20 поселков, жителям которых приходится пить воду из колодцев и открытых источников. Между тем, даже прокладка водопровода не гарантирует населению круглосуточный свободный доступ к чистой питьевой воде. К примеру, по информации газеты «Литер», в поселках Шолаккурган, Терискей, Созак, Шакырык, Сызган, Козмолдак, Каракур и Каратау Созакского района ЮКО есть центральный водопровод, но жителям дают воду лишь на восемь часов в сутки. В Созаке водопроводной водой могут пользоваться всего около пяти процентов населения от трех до шести часов в сутки. Причина - водопровод проложен некачественно и трубы непригодны к дальнейшему использованию. Аналогичная ситуация в поселках Бакырлы, Сызган и Козмолдак, где при прокладке не был учтен водный баланс скважин. А жители поселка Терискей пользуются только колодцами: водопровод бездействует. При этом, судя по ответам районной администрации и управления энергетики, водопроводная вода жителям Терискея подается несколько часов в сутки. Отметим, что материал в «Литере» годичной давности, но, по словам источника «Ферганы» в регионе, ситуация с тех пор не улучшилась. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан потратит $3 млн на переселение жителей эксклава Барак 2014-08-21 14:03 ИА Фергана.Ру Правительство Кыргызстана выделило $3 млн на переселение части жителей эксклава Барак, который находится на территории Узбекистана. Как сообщает 24.kg, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев. Из выделенных денег почти $2,4 млн направят на проектирование и создание инфраструктуры нового жилого массива «Сары-Колот» в Ак-Ташском айыльном округе Кара-Суйского района Ошской области Кыргызстана, около $604 тысяч выдадут переселенцам на безвозмездной основе в виде ссуд. Каждая семья может рассчитывать на 200 тысяч сомов (около $3900), которые будут предоставляться траншами в три этапа - по мере выполнения строительно-монтажных работ. Барак — сельское поселение общей площадью около четырех квадратных километров, крупнейший эксклав Кыргызстана, где, по данным Akipress, постоянно проживает от 0,6 до 1,25 тысячи человек. От основной территории Кыргызстана Барак отделяет полоса шириной в полтора километра. Барак со всех сторон окружен Кургантепинским районом Андижанской области Узбекистана. Анклав является камнем преткновения в киргизско-узбекских отношениях, «Фергана» неоднократно рассказывала о возникающих у его жителей проблемах. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Глава МВД раскрыл имена депутатов и чиновников, имеющих связи с бандитами 2014-08-21 15:07 ИА Фергана.Ру Министр внутренних дел Кыргызстана Абдулда Суранчиев на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» 20 августа назвал имена депутатов и чиновников, которые, по его данным, имеют связи с организованными преступными группировками (ОПГ) или являются их членами, передает Akipress. В частности, глава МВД сообщил, что кандидат от партии СДПК в городской кенеш (совет) Чолпон-Аты Самат Токталиев поддерживает тесные отношения с «вором в законе» Камчи Кольбаевым, является неформальным лидером молодежи города Чолпон-Аты и родственником членов ОПГ - братьев Эмиля и Кайрата Толон уулу. Еще двое членов ОПГ Кольбаева - Замирбек Тургумбаев и Эржигит Пасанов - являются депутатами айыльного кенеша Сарый Кара-Суйского района и Куршабского айыльного кенеша Узгенского района Ошской области соответственно. В ОПГ Максата Абакирова состоит депутат горкенеша Чолпон-Аты от фракции «Улуу Кыргызстан» Бакыт Баркалбасов, а депутат Балыкчынского городского кенеша от фракции «Даанакер» Алтынбек Коеналиев является родным братом члена этой ОПГ Н.Коеналиева. В списке главы МВД значатся сразу несколько активных членов ОПГ Алмазбека Бокушева: спикер горкенеша Кара-Балты от партии «Эл Аман» Таалайбек Суюмбаев, депутат айыльного кенеша Талды-Булак Жайылского района Белек Жээнбек уулу, депутат айыльного кенеша Талды-Булак Жайылского района Руслан Джумагулов, депутат горкенеша Каинды Панфиловского района Урмат Осмонкулов, заместитель директора спорткомплекса «Манас» Кара-Балты Курманбек Тургуналиев, претендент на должность замдиректора этого спорткомплекса Дастан Казакбаев, мастер абонентской связи ТЭЦ города Кара-Балты Рустам Джумагулов. Депутат Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) от фракции «Ар-Намыс», член Комитета по противодействию коррупции Бакытбек Джетигенов является другом Алмаза Бокушева, а аким (глава администрации) Жайылского района Чуйской области Турусбек Ногоев приходится Бокушеву названным сыном. Кроме того, глава МВД назвал депутата Кара-Булакского айыльного кенеша Кеминского района от партии СДПК Алмазбека Кулболдиева (принадлежность или связь с ОПГ не уточняется), депутата горкенеша Кара-Балты от партии «Республика» Калыбека Нургожоева, кандидата в Кара-Кульский горкенеш Жалал-Абадской области от партии «Ата Мекен», известного по кличке «Джин» Алтынбека Арзымбаева, депутата горкенеша Кызыл-Кии Баткенской области от фракции партии «Республика» Замира Сыргабаева, депутата айыльного кенеша Кулунду Лейлекского района Баткенской области Тынычбека Бекболотова, депутата одного из сельсоветов Чуйской области Замирбека Болжокеева. На вопросы депутатов о том, что правительство собирается делать в отношении перечисленных граждан, вице-премьер Киргизии по силовому блоку Абдырахман Маматалиев отметил, что кабинет министров примет меры, но какие именно, не уточнил, передает Вечерний Бишкек. Абдулда Суранчиев также сообщил, что с 2011 года сотрудники МВД Кыргызстана задержали 82 члена ОПГ. «Их у нас несколько: группа Кольбаева, группа Абакирова и Бокушева. Наши подразделения делают все, чтобы их нейтрализовать. На сегодняшний день задержали около 82 воров, положенцев, других преступников. Из 82 членов ОПГ за решеткой остались 56, многие освободились из зала суда, кто-то вышел из СИЗО по болезни», - приводит рассказ главы МВД К-news. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Запуск совместного с Boeing центра по ремонту самолетов опаздывает на год 2014-08-21 15:51 ИА Фергана.Ру Центр по ремонту элементов конструкции самолетов, состоящих из композиционных материалов, который строится национальной авиакомпанией Узбекистана «Узбекистон хаво йуллари» совместно с американской корпорацией Boeing Co, будет введен в эксплуатацию в конце 2014 года. Как сообщает Uzdaily.uz, в сентябре планируется завершить монтаж оборудования, а в ноябре пройдут пусконаладочные работы. Ранее директор по международным операциям Boeing Брайан Лопп (Bryan Lopp) заявлял, что Центр введут в эксплуатацию до конца 2013 года. Сначала будет запущена первая часть проекта - ремонт крупных элементов самолетов Boeing-757 и Boeing-767, а к 2016 году в Центре освоят ремонтную часть по Boeing-787. Напомним, в 2007-2008 годах «Узбекистон хаво йуллари» заключила с Boeing контракты на приобретение четырех самолетов Boeing-767-300ER и двух самолетов Boeing 787-8 Dreamliner общей стоимостью 645 миллионов долларов. В июле 2013 года был реализован контракт на поставку Boeing-767-300ER. Поставки двух 787-800 Dreamliner осуществят в 2016 году. НАК «Узбекистон хаво йуллари», монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству. Авиапарк компании насчитывает 33 самолета западного производства. В частности, 15 Boeing (десять 767-300 и пять 757-200), три аэробуса А-310, десять аэробусов А-320, три среднемагистральных RJ-85, а также два грузовых А300-600F. Авиакомпания выполняет авиарейсы в 21 город стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||