| ← Сентябрь 2012 → | ||||||

|

1

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

||||||

|

10

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Афганистан: Группа женщин, собирающих хворост, погибла под бомбами авиации НАТО

|

Афганистан: Группа женщин, собирающих хворост, погибла под бомбами авиации НАТО 2012-09-17 00:46 ИА Фергана.Ру Семь Узбекистана афганских женщин погибли и еще столько же получили ранения в результате бомбардировки авиации НАТО в уезде Алингар восточной афганской провинции Лагман, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на официальных представителей афганских властей. Женщины, погибшие в субботу, в воскресенье уже были похоронены под крики «Смерть Америке!», раненые в настоящее время находятся в больницах.

По данным представителей уездного совета развития Алингара, ошибочный удар авиация НАТО нанесла 15 сентября по женщинам, которые ночью собирали хворост в отрогах гор ущелья Нурлам, приняв их за мятежников. Из-за безработицы местные женщины и дети по ночам собирают дрова на склонах гор, чтобы потом их продать на рынке, сообщает агентство. Вместе с тем, пресс-служба международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) сообщила, что в указанном районе было обнаружено формирование мятежников общей численностью до 45 человек. После уточнения дислокации бандгруппы по ней был произведен бомбовый удар, в результате которого погибло большое число боевиков, отмечается в сообщении. Афганские СМИ сообщают, что атака не была скоординирована с афганскими военными. Пресс-служба губернатора Лагмана сообщила, что руководству провинции поступили доклады из неофициальных источников относительно гибели женщин в Алингаре. В этой связи создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего. Позже афганские телеканалы сообщили, что местные жители в качестве доказательства гибели женщин под бомбами НАТО привезли мертвые тела из района инцидента к зданию губернаторства в город Мехтарлам, административный центр провинции. Пресс-служба сил антитеррористической коалиции также сообщила, что в ее распоряжение поступила информация о возможной гибели от пяти до восьми мирных жителей в результате бомбардировки в Лагмане. Инцидент будет расследован, говорится в сообщении. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Хлопок вместо фермеров собирают блогеры и сотрудники Министерства юстиции 2012-09-17 01:01 ИА Фергана.Ру «Минкультспорта пригласило блоггеров из группы «Лангар» принять участие в сборе хлопка, - пишет в понедельник в своем альманахе «Письма о Ташкенте» известный узбекский блогер Евгений Скляревский. - Выехали на двух автобусах с сотрудниками министерства рано утром в направлении Тойтепы, километров 30 от города. Хлопка много, такое поле, что не хочется уходить… Район выполнил план на 62%. Плата за 1 кг сборщикам - 154 сума. Я лично собрал навскидку килограмм 10. На обед был плов с салатом и арбуз. На соседнем поле собирали сотрудники минюста (по словам местного начальства). Приятно пообщались, особенно с руководством нашей делегации на Паралимпийских играх в Лондоне..».

Фотографии © Евгения Скляревского, «Письма о Ташкенте» Далее блогер добавляет, что хлопок он пособирал «с удовольствием» и вспоминает, что в далеком 1982 году, при советской, стало быть, власти, их «держали на хлопке до Нового года».

Фотографии © Евгения Скляревского, «Письма о Ташкенте» Как уже сообщала «Фергана», текущий хлопкоуборочный сезон, кажется, - первый за всю новейшую историю Узбекистана, когда на сбор урожая не вывозят школьников и студентов, заменив их взрослыми горожанами — сотрудниками не только бюджетных, но и коммерческих организаций, на каждую из которых выделяется определенная квота.

Фотографии © Евгения Скляревского, «Письма о Ташкенте» «В Советское время выезд на хлопок - дело нормальное, - комментирует запись Евгения Скляревского в альманахе «Письма о Ташкенте» пользователь прод ником «J Silver». - Но времена давно поменялись, раньше хлопок был общенародным, а теперь у каждой коробочки есть свой хозяин, поэтому гнать сотрудников министерств и ведомств… 50 кг на рыло - чуть больше 7700 [сумов] в день, больше проешь и еще должен останешься, а возить сборщиков — вообще разорение… Больше платить за сбор не пробовали эти хозяева хлопка? Может, тогда и желающие по-настоящему добровольно потрудиться на полях найдутся? А поле-то, кстати, паршивое — даже по этим фото хорошо видно, что плохо оно обрабатывалось…»

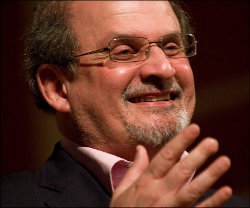

Фотографии © Евгения Скляревского, «Письма о Ташкенте» Кому пришло в голову отправить на поля блогеров, неизвестно. Редакция «Ферганы» также не располагает сведениями о том, имела ли эта поездка какие-то запланированные рекламные цели. Международное информационное агентство «Фергана» В Иране увеличили награду за голову автора «Сатанинских стихов» - до $3,3 млн 2012-09-17 09:14 ИА Фергана.Ру  Салман Рушди Награда за голову писателя была объявлена после того, как в 1989 году аятолла Хомейни обвинил Рушди в богохульстве за книгу «Сатанинские стихи» и объявил его убийство «богоугодным делом». Этот эпизод привел к разрыву дипломатических отношений между Великобританией и Ираном. Долгие годы лет писатель скрывался, появляясь на публике лишь эпизодически. «Фонд 15 июня» обещает передать деньги любому человеку, который сможет привести в исполнение фетву Хомейни. Изначально награда за голову Рушди составила миллион долларов, но затем эта сумма несколько раз увеличивалась. Последнее повышение связывают со скандалом вокруг антиисламского фильма «Невинность мусульман». Салман Рушди родился в Бомбее в 1947 году, с 14 лет живет в Великобритании. Многие его книги удостаивались престижных литературных премий. В частности, роман «Дети полуночи» получил в 1981 году Букеровскую премию и затем дважды признавался лучшей книгой за историю существования премии. Рушди – автор романов «Стыд» (1983), «Гарун и Море историй» (1990), «Прощальный вздох мавра (1995), «Земля под ее ногами» (1999), «Ярость» (2000), «Клоун Шалимар» (2005), «Флорентийская чародейка» (2008), «Лука и огонь жизни (2010). Международное информационное агентство «Фергана» Премьер России Д.Медведев подписал распоряжения о строительстве ГЭС в Кыргызстане 2012-09-17 10:45 ИА Фергана.Ру Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 14 сентября распоряжения о строительстве и эксплуатации в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций и Камбаратинской ГЭС, передает пресс-служба правительства России. Медведев поручил Министерству энергетики России провести с участием МИДа переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства соглашения о строительстве вышеназванных ГЭС. Напомним, соглашение между правительствами Кыргызстана и России о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 было подписано в Москве 3 февраля 2009 года. Согласно документу, стороны оказывают содействие созданию Акционерного общества, которое учреждается совместно ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Россия) и ОАО «Электрические станции» (Кыргызстан). Каждая сторона будет иметь по 50 процентов в уставном капитале нового АО. Российская сторона обещала обеспечить привлечение на строительство Камбаратинской ГЭС-1 $1,7 млрд в виде кредитных ресурсов (льготный период - восемь лет, срок погашения кредита – двадцать лет) в течение четырех лет, начиная с 2009 года. Однако проект не был реализован. Тогдашний президент Кыргызстана Курманбек Бакиев не выполнил ряд важных договоренностей с Россией, в том числе касавшихся вывода из страны американской военной базы «Манас», и камбаратинский проект был заморожен. В апреле 2010 года Бакиев был свергнут и бежал из страны. Новые власти возобновили диалог с Россией, в том числе и по гидроэнергетике. В 2011 году премьер-министр Кыргызстана Алмазбек Атамбаев (впоследствии избранный президентом страны) провел в Москве переговоры, по итогам которых заявил, что «Интер РАО ЕЭС» готова участвовать в строительстве ГЭС Камбар-Ата-1 и достройке Камбар-Аты-2, а ОАО «РусГидро» будет строить Верхне-Нарынский каскад ГЭС. Во время августовского визита в Бишкек первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова стороны договорились до 15 сентября подписать все документы о строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада, а затем в течение пяти месяцев должно быть выработано технико-экономическое обоснование строительства. Новому совместному предприятию будет выдан кредит под минимальные проценты (в отношении проекта по строительству Камбартатинской ГЭС-1 это будет 2,5 процента годовых). Доли в СП будут делиться «пятьдесят на пятьдесят» между Россией и Кыргызстаном, ключевые решения будут приниматься правлением и советом директоров компаний консенсусом. Строительством Камбараты займется «Интер РАО ЕЭС», а первой очереди Верхне-Нарынского каскада – «РусГидро». Первая капсула под строительство должна быть заложена до 1 октября. Общий объем инвестиций российских компаний в строительство киргизских ГЭС составит не менее $3 млрд. Между тем, резко отрицательно к строительству Камбаратинской ГЭС, как и Рогунской ГЭС в Таджикистане, относится президент Узбекистана Ислам Каримов. На днях, во время визита в Казахстан, Каримов в очередной раз раскритиковал планы по строительству вышеупомянутых ГЭС, заявив об угрозе прорыва плотин и потребовав провести международную экспертизу и заручиться согласием всех стран, проживающих в поймах двух рек – Сырдарьи и Амударьи. Международное информационное агентство «Фергана» В Кыргызстане презентован доклад о роли органов власти в период событий июня 2010 года 2012-09-17 11:43 ИА Фергана.Ру Центр защиты прав человека «Кылым шамы» провел 12 сентября в Бишкеке презентацию доклада «Роль органов власти в период событий июня 2010 года в Кыргызстане». В докладе представлен обзор вопросов ответственности органов власти с привязкой к хронологии тех трагических событий, анализ законодательства в плане ответственности государства в деле обеспечения прав и свобод человека и гражданина во время межнационального конфликта, а также список погибших с отражением судебных решений. Информация, содержащаяся в работе Фонда «Кылым шамы», была получена из официальных источников и пояснений участников событий. На презентации доклада присутствовали представители Аппарата президента Кыргызстана, генпрокуратуры, военной прокуратуры, МВД, Госкомитета национальной безопасности, комиссии при Омбудсмене по расследованию событий июня 2010 года. СМИ Кыргызстана об этом докладе пока не сообщили. Полный текст доклада «Роль органов власти в период событий июня 2010 года в Кыргызстане» доступен по этой ссылке. Напомним, с 10 по 13 июня 2010 года в результате межэтнических столкновений на юге Кыргызстана погибли 423 человека: 355 человек в Ошской области и городе Ош, 68 человек - в Джалал-Абадской области и городе Джалал-Абад. Отметим, что в списке Фонда «Кылым шамы» значатся 492 погибших. Неопознанными остались 46 тел, в розыске числятся 35 человек, ранения получили более двух тысяч. В те дни погибли десять милиционеров и один сотрудник ГКНБ, ранения получили более 170 сотрудников правоохранительных органов. Исследованию причин и описанию событий 2010 года на юге Кыргызстана было посвящено немало усилий. Вот только самые основные доклады об «ошской трагедии»: «Справка независимой комиссии Омбудсмена Кыргызской Республики», «Заключение Национальной комиссии», отчет «Где справедливость?» (Human Rights Watch),отчет «Погромы в Кыргызстане» (International Crisis Group), отчет Международной независимой комиссии под председательством финского политика Киммо Кильюнена. 31 мая опубликовано совместное исследование Норвежского Хельсинкского Комитета, российского Правозащитного Центра «Мемориал» и международной правозащитной организации Freedom House - «Хроника насилия: события июня 2010 г. на юге Кыргызстана (Ошский регион)». Международное информационное агентство «Фергана» Центробанк России: За второй квартал 2012 г. в Узбекистан переведено $1277 млн, в Таджикистан - $851 млн 2012-09-17 11:48 ИА Фергана.Ру Центральный банк Российской Федерации опубликовал данные о поступлениях в Россию (и перечислениях из России) денежных средств за второй квартал 2012 года. В отчете речь идет о трансграничных операциях физических лиц. Из стран СНГ в Россию в пользу физических лиц поступило 818 млн долларов, из них в пользу российских граждан - $597 млн, а в пользу нерезидентов России - $221 млн. Лидером среди стран СНГ, из которых перечисляются деньги в Россию, стал Казахстан: оттуда поступило 268 млн (средняя сумма одной операции - 1393); гражданам России переведено 218 млн долларов (средний перевод $1551), негражданам - $50 млн (размер одного перевода - $966). В то же время в Казахстан из России поступило за тот же период $109 млн, из них $81 млн отправлено резидентами России (средний перевод $377), а $28 млн - не резидентами (средняя сумма перевода - $1126). Узбекистан стал лидером среди стран СНГ по перечислению денег из России: за указанный срок было отправлено $1277 млн, из них $178 млн отправлено гражданами России (средний перевод $165), а $1099 млн - негражданами (средний перевод $543). Из Узбекистана в Россию за то же время было переведено $113 млн, из них резиденты России получили $79 млн (средний размер одной транзакции - $2238), а нерезиденты - $34 млн (средняя сумма одной транзакции - $1411). На втором месте по переводам из России находится Таджикистан: всего переведено $851 млн, из них гражданами России - $234 млн (средний перевод $139) а негражданами - $618 млн (средний перевод $329). Из Таджикистана в Россию было переведено $79 млн, из них $39 - резидентам России (средняя сумма одной операции - $2674), а $40 - не резидентам (средняя сумма - $2278). Кыргызстан перевел $465 млн, из них $293 млн переведено гражданами России (средняя сумма - $181) и $172 млн переведено негражданами (средняя сумма - $334). Из Кыргызстана в Россию пришло $72 млн, из них гражданам России - $56 млн (средняя сумма одной операции - $1990) и $16 млн - негражданам (средняя сумма - $1225). Туркменистан перевел из России $8 млн, из них резиденты перевели $5 млн (средняя операция - $474), а нерезиденты - $4 млн (такие цифры в отчете - ред.). Средний перевод нерезидента России в Туркмению - $611. В Россию из Туркменистана (который занимает последнее место в обоих рейтингах) переведено $9 млн, из них резидентам - $5 млн (средняя операция - $974), а нерезидентам - $4 (средняя операция- $346). Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Менеджеры «Уздунробиты» осуждены, «дочка» МТС перешла государству (обновлено) 2012-09-17 17:36 ИА Фергана.Ру Ташкентский городской суд по уголовным делам 17 сентября приговорил четырех сотрудников компании «Уздунробита» (бренд «МТС-Узбекистан») к трем годам условно и денежным штрафам, а также вынес определение о передачи активов компании в доход государства, сообщает РИА Новости. Напомним, суд в отношении сотрудников «Уздунробиты» начался 27 августа. Четырем топ-менеджерам компании органами прокуратуры были предъявлены обвинения в нарушении налогового и валютного законодательства, хищениях, занятии деятельностью без лицензии. МТС неоднократно заявляла, что предъявленные компании и ее сотрудникам обвинения безосновательны, а следствие и судебный процесс проходили в нарушение действующих законодательных норм. В частности, по словам источника «Ферганы», свидетели со стороны обвинения путались в своих показаниях, во время следствия арестованным и многим другим работникам «Уздунробиты», проходившим по делу свидетелями, на допросах угрожали, подвергали их сильнейшему психологическому прессингу с целью получения самообличительных признаний. МТС сообщала о том, что допросы порой велись в ночное время, а адвокаты не всегда имели возможность доступа к своим подзащитным, а одному сотруднику компании, по его рассказам, следователи на допросе угрожали «провести дома обыск и найти наркотики». Напомним, МТС успешно работала в Узбекистане с 2004 года после приобретения узбекской компании связи «Уздунробита» - вплоть до июня 2012 года, когда власти Узбекистана обвинили ее в незаконной эксплуатации свыше 250 базовых станций, нецелевом использовании денежных средств, расхищении имущества, использовании противоправных схем по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения, а также в отсутствии лицензий у региональных филиалов. Гендиректор компании Бехзод Ахмедов был объявлен в международный розыск, арестовано несколько топ-менеджеров. 17 июля действие лицензии компании «Уздунробита» было приостановлено на десять дней согласно приказу Узбекского агентства связи и информатизации (УзАСИ), а 30 июля Хозяйственный суд Ташкента продлил запрет на три месяца. 6-7 августа 16 территориальных управлений антимонопольных органов Узбекистана вынесли решения о нарушении «Уздунробитой» антимонопольного законодательства, законодательства о защите прав потребителей и о рекламе, и предъявили компании претензии на более $80 млн. МТС заявила, что предъявленные обвинения не соответствуют фактическим обстоятельствам работы компании в Узбекистане, и она намерена обжаловать решения антимонопольных органов. 13 августа Хозяйственный суд Ташкента поддержал заявление УзАСИ об аннулировании всех лицензий ИП ООО «Уздунробита». МТС сообщала о получении 16 актов проверок со стороны налоговых органов Узбекистана. Несмотря на то, что последняя налоговая проверка деятельности «Уздунробиты», завершившаяся в феврале 2012 года, не выявила никаких существенных нарушений со стороны компании, по результатам повторной проверки общая сумма претензий налоговых органов к «МТС-Узбекистан» составляет более $900 млн. Общая сумма претензий, предъявленных узбекской Генпрокуратурой, антимонопольными органами, Узбекским агентством связи и информатизации, налоговыми органами к ООО «Уздунробита», превышает $1 млрд., что составляет сумму вложенных инвестиций МТС в развитие бизнеса в Узбекистане. В ответ на известие о приговоре московский офис МТС распространил пресс-релиз, в котором говорится, что «многочисленные правовые нарушения в рамках следствия, формальный подход к предоставлению доказательств во время судебного процесса, сжатые сроки судебного слушания и незаконный отказ в привлечении компании в качестве стороны по делу для защиты своих прав и интересов говорит о заказном характере дела, главной целью которого является завладение активами и бизнесом МТС в Узбекистане. МТС также не согласна с несправедливым приговором, вынесенным в отношении четырех сотрудников ООО «Уздунробита» - выдвинутые в их адрес обвинения в рамках судебного процесса так и не были доказаны. МТС оставляет за собой право использовать все возможные правовые инструменты, в первую очередь, на международном уровне, по взысканию, в том числе с конкретных должностных лиц Узбекистана, причиненных убытков, понесенных в результате незаконных действий против дочерней компании МТС в Узбекистане». Международное информационное агентство «Фергана» Крупнейший ритейлер Home Depot сократит свое присутствие в Китае 2012-09-17 19:02 ИА Фергана.Ру На прошлой неделе компания Home Depot Inc. заявила о своем намерении закрыть семь магазинов большого формата в Китае и сократить порядка 850 человек. С одной стороны, закрытие магазинов связано с ослаблением китайской экономики и низким потребительским спросом, а с другой, с тем, что ритейлер не смог учесть специфики китайского потребления. Home Depot считается крупнейшим по объему продаж в США ритейлером товаров для дома, строительных и отделочных материалов. Сеть продолжит свой рост, несмотря на закрытие магазинов в Китае. По итогам года рост прибыли на одну акцию составит 19%.

Строительные и отделочные материалы в Китае, где нет культуры самостоятельного благоустройства жилья из-за дешёвой рабочей силы, не нашли широкого спроса. Кроме того, магазины Home Depot не смогли стать успешными в Китае, где значительная часть городского населения проживает в многоквартирных домах, что сильно ограничивает спрос на такие продукты, как плитка, пиломатериалы, древесина. В 2012 году в Китае наблюдается замедление экономического роста, что не может не отражаться на продажах товаров широкого потребления. Рост розничных продаж в августе 2012 года составил 13 процентов против 17 процентов в августе 2011 года. История Home Depot в Китае началась в 2006 году с покупки 12 магазинов, число которых затем постепенно сокращалось. После закрытия семи магазинов компания сохранит в Китае 2 специализированных магазина: один по продажам лакокрасочных материалов и покрытий для пола, в том числе плитки, другой – товаров для декорирования на севере страны. Home Depot планирует сделать акцент на онлайновых продажах через крупнейших китайских онлайн-ритейлеров. Детали этого направления развития пока не разглашаются. Руководство компании пообещало выполнить свои социальные обязательства: уволенные работники получат выходные пособия и помощь в поиске новой работы. В офисах по снабжению в Шанхае и Шэньжэне и в оставшихся магазинах продолжат работать около 170 сотрудников компании. Как заявил генеральный директор Home Depot Фрэнк Блэйк, за последние 6 лет в Китае компания получила важный опыт, который будет учтен при принятии дальнейших решений. Согласно заявлению финансового директора Home Depot, в Китае компания занималась тестированием новых форматов в поисках работающей модели бизнеса. Узбекистан: В Ташкенте снова берут на «гоп-стоп» 2012-09-17 23:50 Максим Бейлис Еще несколько лет назад Ташкент считался вполне благополучным и спокойным городом, вечером можно было гулять без опаски по большинству районов. Иногда докучало излишнее количество милиции на улицах, но зато не без гордости жители Ташкента говорили, что у них все спокойно. Тем, кому казалась чрезмерно высокой плата «за мирное небо над головой», приводили в пример высокий уровень уличной преступности в российских городах. Можно сказать, что был заключен негласный общественный договор между властью и жителями. В обмен на низкий уровень участия в общественной жизни, отказ от публичных протестов и выражения недовольства, горожанам обеспечивалась безопасность. Плата за спокойствие устраивала ташкентцев, ибо еще сильны воспоминания о тех временах, когда Ташкент был криминальным городом. Однако свобода с каждым годом ограничивалась все сильнее, а последние два года работающие горожане стали еще расплачиваться за свою, теперь уже мнимую, безопасность натурой: рабский труд на полях вполне можно приравнять к натуральной форме оплаты. Овцам не следует заключать договор с волками, даже если волки гарантируют им безопасность, потому что вслед за шерстью рано или поздно придется отдать мясо или принести кого-то в жертву. Нельзя сказать, что власти Узбекистана когда-либо испытывали особые симпатии к ташкентцам. Ключевые должности в руководстве Узбекистана, да и самого Ташкента занимают выходцы из областей. Но стоит признать: до последнего времени жители столицы находились в привилегированном положении по сравнению с жителями областных центров. Лучшие коммунальные условия, лучшее образование, инфраструктура и неучастие в принудительной битве за урожай. Но, видимо, в связи с массовым проникновением выходцев из областей в городские структуры эти преимущества начали уменьшаться, как шагреневая кожа из одноименного романа Бальзака. Перебои с газо- и электроснабжением стали нормой как в столице, так и в областных центрах, и перебои эти становятся все масштабнее. Руководящие Ташкентом выходцы из областей меняют архитектуру и инфраструктуру Ташкента, перестраивая все под свои собственные представления и привычки. Безвкусные здания, аляповатые магазинчики в кварталах, торгующие просроченным товаром, уничтоженные летние кафе в центре Ташкента и вдоль основных городских трасс – Ташкент все больше напоминает «обновленные» города областей Узбекистана, чем столичный мегаполис. Создание более комфортных условий для столичных жителей, в принципе, выгодно не только самим жителям, но и властям. Столица - витрина государства, там находятся посольства и зарубежные представительства. Любые беспорядки и выражения массового недовольства в столичном мегаполисе могут иметь куда более разрушительные последствия, и даже если власти пойдут на массовые расстрелы демонстрантов, - это опасно и для самих властей, в таких случаях не исключено даже внешнее вмешательство, что очевидно из последних событий в мире. Таким образом, обеспечивая более-менее сносные условия жителям Ташкента, власти обеспечивают и собственную безопасность. Правда, в последнее время, особенно в связи с коммунальными неурядицами и массовой отправкой горожан на хлопковые поля, складывается впечатление, что руководители города решили: им удалось превратить горожан в стадо покорных слуг. Ташкент имеет богатую криминальную историю. В последнее тридцатилетие двадцатого века эта история была настолько насыщенной, что о ней были написаны многочисленные бандитские саги на узбекском языке, одной из которых стал небезызвестный роман «Шайтанат». Целый ряд криминальных историй, изложенных в этом романе, происходили на самом деле. Подлинное наступление криминала началось с шестидесятых годов, как раз после землетрясения 1966 года, когда в город стали прибывать многочисленные бригады строителей, а вместе с ними в Ташкент проникли и представители классического криминального мира. Ближе к семидесятым в Ташкент стали приезжать «цеховики»: так называли людей, занимающихся организацией нелегального частного производства, поскольку в Советском Союзе любое частное предпринимательство было вне закона. «Цеховики», в свою очередь, привлекали внимание и являлись источником обогащения криминальных группировок. По понятным причинам, они не могли обращаться к правоохранительным органам и предпочитали в дальнейшем выплату «дани» бандитам. К моменту распада Советского Союза и к началу «лихих девяностых» в Ташкенте уже образовались внушительные и весьма авторитетные, даже в рамках бывшего Союза, криминальные синдикаты или, говоря языком милицейских сводок, организованные преступные группы (ОПГ). На фоне первой волны массового обнищания населения, сразу после распада Союза, в городе резко выросла и уличная преступность, начались массовые угоны личного автотранспорта. Организованный криминальный бизнес по угонам автотранспорта со временем эволюционировал в банальное вымогательство. Организованная группировка угонщиков, например, предлагала владельцам угнанных автомобилей выкупать своих «железных коней» за определенную плату. Очень был развиты в то время уличные грабежи и вымогательство, так называемый «гоп-стоп», правда, этот вид криминала носил настолько массовый характер, что за ним не проглядывалось организованной силы. На восьмидесятые–девяностые годы пришелся расцвет этнических криминальных группировок, армянской и корейской. Убийство и последующие пышные похороны армянского криминального авторитета, проживавшего в центре города, на Дархане, было беспрецедентным и знаковым событием. Для «советского» Ташкента грандиозные похороны «вора в законе» с перекрытием улиц были свидетельством наступающей власти криминала и открытого вызова властям. Уже после провозглашения независимости разросшийся криминальный мир, вступивший в эпоху бандитских разборок, стал представлять серьезную угрозу для властей уже независимого Узбекистана. И тогда власти приняли нестандартное решение, предоставив отдельным «уличным структурам» право вести легальный бизнес. Остальные криминальные группировки были безжалостно уничтожены, включая банды угонщиков автомобилей. Сотрудникам спецслужб того времени удалось спровоцировать крупную криминальную разборку между криминальными кланами под Ташкентом в Дендропарке. Прибывший на место разборки вооруженный спецназ завершил дело, уничтожив немалую часть вооруженных бандитов. С тех пор в Ташкенте, да и по всему Узбекистану, установилась власть «силовиков». За «крышеванием» бизнеса и решением спорных вопросов, возникающих в процессе ведения бизнеса, стали обращаться к сотрудникам правоохранительных органов. С одной стороны, такая ситуация привела к лавинообразному росту коррупции и произвола. С другой стороны, криминал практически ушел с улиц, а большинство людей, не имеющих отношения к коммерции, вздохнули с облегчением. Автомобили перестали угонять, потому что за угон полагаются огромные (до 15 лет) сроки, уличные грабежи стали уходить в прошлое. Оставшаяся уличная преступность в виде карманных краж и торговли наркотиками была локализована и взята под контроль. Не вдаваясь в подробности истории криминала в Ташкенте и борьбы с ним, ибо это тема для отдельной статьи, можно сказать, что властям более-менее удалось обеспечить покой на ташкентских улицах. На 15 лет, начиная с середины девяностых до начала десятых годов двадцать первого века, горожане получили передышку. Контракт с властью, который можно назвать «Свобода в обмен на безопасность», действовал почти полтора десятилетия. Новое возрождение уличного криминала происходит в течение последних трех–четырех лет и начинает принимать почти массовый характер. Конечно, современная хлипкая и тщедушная молодежь по своим физическим данным даже близко не напоминает здоровенных боксеров, борцов и «качков» эпохи девяностых. Но и нынешним вполне хватает сил, чтобы грабить детей, женщин, стариков и своих, таких же слабосильных, сверстников. Формы грабежей и «кидалова» начинают носить все более организованный и опасный характер. Разбойные нападения на северо-востоке столицы (район магазина «Чимган», вплоть до Академгородка) носят вполне организованный характер. Банда действует системно, выслеживая мужчин с сумками, поскольку знают, что в таких сумках, как правило, лежат деньги и ноутбуки. Малорослые и хлипковатые шакалята не могут справиться с современными мужчинами среднего возраста, выросшими в советские времена на мясе и сметане, и поэтому они наносят удар сзади по голове, затем выхватывают сумку и убегают. Группа молодых людей, очевидно, выходцев из Ташкентской области, базируется на стоянке маршрутных такси, в районе бывшей улицы Дагестанской и на Куйлюке. Жертве, ожидающей маршрутное такси, предлагают скинуться и поехать на обычном такси. По дороге или сразу на выходе из машины наносят удар по голове и отбирают сумку. Группировка работает, очевидно, под прикрытием и контролем сотрудников милиции, на постоянной основе, действует на остановке возле заброшенного вещевого рынка, что возле моста. Схема действия такова: под видом менял они предлагают купить доллары по «черному курсу», затем всучивают «куклу» (перевязанную пачку бумаг, которую можно принять за пачку денег - ред.). Расчет делается на то, что обмен валюты по «черному» курсу является нелегальной операцией и мало кто рискнет подать на них заявления. Впрочем, сотрудники милиции в форме присутствуют там всегда практически всегда, и они скорее охраняют «кидал» от граждан, нежели граждан от «кидал». Группы молодых людей, выходцев из Ташкентской области, систематически и на постоянной основе занимаются грабежами в парках города Ташкента. Причем очевидно, что многие из них знакомы и с сотрудниками охраны этих парков, и с некоторыми из тех, кто продает билеты на аттракционы. Например, в парке им.Мирзо Улугбека, бывшем парке Тельмана налетчики «отжимают» сотовые телефоны у детей, учащихся соседних школ. К детям подходит двое, один из них просит позвонить по мобильному телефону. Некоторые наивные дети дают им свой телефон, их тут же окружает толпа и тот, у кого на руках «отжатый» сотовый телефон, быстро растворяется в толпе. В этом же парке стоят надувные игровые площадки для детей. Одна из них стоит в глубине парка, недалеко от зооуголка. Внезапно такая площадка начинает сдуваться, мамочки быстро начинают разбирать своих детей и в это время, пользуясь возникшей суетой, грабители выхватывают сумки. Парень, контролирующий эту площадку, явно в доле с грабителями, потому что площадка сдувается всегда в нужный момент. Он знаком с грабителями и обменивается с ними некими условными знаками. Это все происходит постоянно, в течение сезона, то есть на протяжении четырех месяцев. Охрана парка на эти «фокусы» просто не реагирует, и уже очевидно, что они тоже в доле. Вообще милицейское «крышевание» уличного криминала становится общей тенденцией. Жертвы обращаются с заявлениями редко, а денежный ручеек из карманов ограбленных горожан наполняет как карманы грабителей, так и «крышующих». Важно отметить, что наличная денежная выручка от аттракционов, установленных в парках, не проходит через кассовые аппараты. Напомним, что одной из «причин» вооруженных рейдов на рынки было отсутствие должной инкассации наличной выручки. Получается, паркам можно, а рынкам нельзя. Грабежи и разбойные нападения в такси можно отнести к динамично развивающимся направлениям нового, или скорее вновь возрожденного, криминального бизнеса. Как правило, эти нападения осуществляются людьми, взявшими автомобиль в аренду. Ежедневный план сдачи выручки таков, что его зачастую невозможно выполнить. Водители отбирают мобильные телефоны у подвыпивших пассажиров, иногда просто нападают на них. Зарвавшиеся и почувствовавшие свою безнаказанность извозчики-разбойники совершают и изнасилования, и убийства. В последние два года в городе находили трупы молодых женщин, выброшенных из автомобилей. Насильники и убийцы пока не найдены. На сегодняшний день, и это очевидно многим, милиция перестает выполнять функции охраны общественного порядка. Если раньше горожане терпели поборы со стороны милиции, хотя бы и ради спокойствия на улицах, то сейчас и этого нет. Ведь ограбления и разбойные нападения начали совершаться даже среди бела дня. Массового характера они еще не приняли, но число ограбленных, избитых и убитых растет день от дня и это тревожный симптом. У преступности всегда есть социальная база – безработная и бездельничающая молодежь. Отчасти в этом виновата и реформа среднего образования: старшеклассников заставили покинуть школу в девятом классе и перейти в лицеи или колледжи. И если в так называемых «престижных» ташкентских лицеях и колледжах за детьми еще хоть как-то следят, то в обычных учебных заведениях на все закрывают глаза. В некоторые областные колледжи, например, некоторые дети вообще не приходят: учебники дорогие, на питание тоже приходится давать ребенку деньги… Дешевле раз в полгода дать взятку преподавателям и сделать вид, что сдаешь экзамены… В последние несколько лет власти Узбекистана сделали ставку на разгром и уничтожение бизнеса, как малого, так и иностранного. В Ташкенте, например, полностью зачищен центр, уже не увидишь некогда многочисленных летних кафе. Бизнес иностранных инвесторов также разрушается и уничтожается. Каждая точка, торговая или общепитовская, – это поступления в бюджет, это занятость, в первую очередь, для молодежи. Каждое разрушенное производственное предприятие – та же потеря рабочих мест и поступлений в бюджет. Районные хокимы (главы районных администраций) города Ташкента исходят из своих представлений, сформировавшихся за годы жизни на периферии. Им не нравится наличие летних кафе или магазинов – и кафе закрываются. Хокимам не нравится какой-либо бизнес – и его останавливают. Они не привыкли к городу, они любят степь и пустоту вокруг. Мне кажется, что контракт «Свобода в обмен на безопасность» в Ташкенте закончился: власть больше не желает его исполнять. Новый контракт направлен на угнетение ташкентцев и превращение их в послушную и молчаливую массу. Горожане такой контракт не подписывали, он им навязан. Надеюсь, что не навечно. Максим Бейлис Международное информационное агентство «Фергана» Туркменистан: В Ашхабаде начали прописывать выходцев из других регионов страны 2012-09-18 10:02 ИА Фергана.Ру В столице Туркменистана разрешили прописывать живущих здесь долгое время выходцев из других регионов страны. Как передает Гундогар, прописка иногородних была запрещена в Ашхабаде сразу после обретения республикой независимости - чтобы оградить столицу от наплыва из регионов граждан, оставшихся без работы. С того времени свое проживание в главном городе республики не могли легализовать даже супруги ашхабадцев. Это создавало множество проблем при трудоустройстве, получении медицинских услуг, регистрации детей и так далее. По данным Гундогара, официального объявления об открытии прописки в Ашхабаде не было, люди узнают об этом от «сарафанного радио». В настоящее время у хекимликов (администраций) и домоуправлений Ашхабада выстраиваются очереди из тех, кто уже много лет жил в столице на нелегальном положении. Люди, собрав кучу требуемых справок, стоят в надежде получить столичную прописку. По мнению источников оппозиционного туркменского веб-сайта, вероятно, власти решили разрешить прописку для упрощения проведения переписи населения, которая уже стартовала и завершится в декабре. Напомним, что в 2011 году решение позволить иногородним прописываться в столице было принято и в соседнем Узбекистане. Президент этой страны утвердил перечень категорий достойных ташкентской прописки граждан. По данным источников «Ферганы», в реальности город остается закрытым для выходцев из других регионов республики. Международное информационное агентство «Фергана» Туркменистан: В Ашхабаде начали прописывать выходцев из других регионов страны 2012-09-18 10:02 ИА Фергана.Ру В столице Туркменистана разрешили прописывать живущих здесь долгое время выходцев из других регионов страны. Как передает Хроника Туркменистана, прописка иногородних была запрещена в Ашхабаде сразу после обретения республикой независимости - чтобы оградить столицу от наплыва из регионов граждан, оставшихся без работы. С того времени свое проживание в главном городе республики не могли легализовать даже супруги ашхабадцев. Это создавало множество проблем при трудоустройстве, получении медицинских услуг, регистрации детей и так далее. По данным Хроники Туркменистана, официального объявления об открытии прописки в Ашхабаде не было, люди узнают об этом от «сарафанного радио». В настоящее время у хекимликов (администраций) и домоуправлений Ашхабада выстраиваются очереди из тех, кто уже много лет жил в столице на нелегальном положении. Люди, собрав кучу требуемых справок, стоят в надежде получить столичную прописку. По мнению источников оппозиционного туркменского веб-сайта, вероятно, власти решили разрешить прописку для упрощения проведения переписи населения, которая уже стартовала и завершится в декабре. Напомним, что в 2011 году решение позволить иногородним прописываться в столице было принято и в соседнем Узбекистане. Президент этой страны утвердил перечень категорий достойных ташкентской прописки граждан. По данным источников «Ферганы», в реальности город остается закрытым для выходцев из других регионов республики. Международное информационное агентство «Фергана» Афганистан: Смертница взорвалась у микроавтобуса из-за «Невинности мусульман», погибли 13 человек 2012-09-18 10:37 ИА Фергана.Ру В Афганистане смертница взорвалась в знак протеста против выхода фильма «Невинность мусульман» («Innocence of Muslims»), который вышел в США. Как передает Би-би-си, смертница на небольшом седане врезалась в микроавтобус, который, по некоторым данным, перевозил иностранных служащих одной из авиационных компаний. В результате взрыва погибли пассажиры автобуса, прохожий и механик. По мнению главы полиции Кабула, террористка следила за передвижениями транспортного средства. По данным афганского «1 Канала», погибшие работали в компании ACS. Предположительно, в микроавтобусе находились пилоты из России и ЮАР. Ответственность за теракт взяла на себя «Исламская партия Афганистана», которую возглавляет Гульбеддин Хекматияр. Представитель партии заявил, что нападение было совершено в отместку за антиисламский фильм «Невиновность мусульман», передает Афганистан.Ру. По словам представителей ИПА, теракт совершила женщина по имени Джалика. Напомним, в фильме «Невинность мусульман» рассказывается о жизни пророка Мухаммада, мусульмане предстают кровожадными, глупыми и малограмотными неудачниками, которые не щадят ни женщин, ни детей, ни стариков. Автор картины Сэм Бэйсил заявляет, что его целью было «разоблачение ислама и его пороков». Фильм не шел в широком прокате. Картина продолжительностью 90 минут была показана один раз в полупустом кинозале в Калифорнии, но трейлер размещен в интернете. Акции протеста против фильма прошли и продолжаются в разных странах мира - в Ливии, был убит посол США Кристофер Стивенс, в Йемене, Ираке, Тунисе, Франции, Австралии и других. Боевики «Талибана» призвали к войне с США, президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что автор картины оскорбил чувства 1,5 млрд. мусульман по всему миру. Международное информационное агентство «Фергана» Президент Узбекистана Ислам Каримов 19-21 сентября посетит Южную Корею 2012-09-18 11:04 ИА Фергана.Ру Президент Узбекистана Ислам Каримов 19-21 сентября посетит Южную Корею с государственным визитом, сообщает УзА. В ходе визита будут обсуждаться состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества, актуальные региональные и международные вопросы. По итогам встреч и переговоров будут подписаны Совместное заявление и пакет документов. По данным Вестей.Uz, это уже седьмой визит узбекского президента в Сеул. Последний состоялся в феврале 2010 года. Дипломатические отношения между Узбекистаном и Южной Кореей были установлены 29 января 1992 года. С того момента прошло одиннадцать встреч на высшем уровне. Основным итогом государственного визита Каримова в Сеул в марте 2006 года стало подписание Совместной декларации о стратегическом партнерстве. В Узбекистане действует более 400 предприятий с участием южнокорейских инвестиций, 66 из них - со 10стопроцентным иностранным капиталом, отмечает Жахон. Деятельность этих предприятий сосредоточена в сферах легкой, химической, пищевой промышленности, машиностроения и металлообработки, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, туризма, торговли и услуг. Объем товарооборота между странами составляет $1,7 млрд, корейско-узбекских инвестиций - $10 млрд. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: В Бишкеке милиционеры незаконно задержали и избили узбекского беженца 2012-09-18 12:39 ИА Фергана.Ру В Бишкеке 14 сентября сотрудники правоохранительных органов ворвались в квартиру, где жил правозащитник из Узбекистана Фарходхон Мухторов, скрутили ему руки, избили и увезли в отделение по борьбе с терроризмом при МВД Кыргызстана, сообщает Jarayon.com.

Мухторову – 44 года, в Узбекистане он был одним из членов Правозащитного альянса (ПАУ). В 2009 году был обвинен в мошенничестве и получении взятки и приговорен к пяти годам заключения. Мухторов отрицал все обвинения. 1 декабря 2010 года, накануне приезда в Ташкент госсекретаря США Хиллари Клинтон, он был условно-досрочно освобожден, а спустя десять дней вместе с семьей бежал из страны и попросил в Бишкеке политическое убежище. С тех пор живет здесь в съемной квартире, ожидая положительного ответа УВКБ ООН на ходатайство о предоставлении статуса беженца. О своем задержании Мухторов рассказал веб-сайту Jarayon.com после освобождения. По словам правозащитника, когда раздался звонок в дверь, он посмотрел в глазок и увидел группу вооруженных милиционеров. Мухторов сразу же позвонил местным правозащитникам, которые посоветовали ему не открывать дверь до приезда адвоката, которого они пришлют. Но визитеры не стали дожидаться действий хозяина и выломали входную дверь. Войдя в квартиру, один из милиционеров направил на Мухторова пистолет, другие скрутили ему руки и избили, а затем увезли в отделение по борьбе с терроризмом. Захватили и 19-летнюю дочь беженца, которая осмелилась препятствовать нападению. По дороге в отделение МВД Мухторову удалось выяснить, что он задержан по запросу правоохранительных органов Узбекистана. «По дороге милиционеры сказали мне, что из Узбекистана в Бишкек поступило письмо с просьбой экстрадировать меня, так как против меня возбуждено уголовное дело по статье 159 («Свержение конституционного строя»). В отделении выяснилось, что бумаги были заполнены на узбекском языке, здешние милиционеры многого не поняли и сказали, что попросят узбекскую сторону отправить запрос на русском языке. А до этого времени они хотели закрыть меня в СИЗО. Они сказали, что имеют право держать меня здесь до шести месяцев», - рассказал Мухторов. В отделении он был допрошен. Следователь интересовался целью прибытия узбекского правозащитника в Кыргызстан, его семьей, родственниками, источником средств на проживание и другим. Вскоре в отделение прибыли глава правозащитного центра «Граждане против коррупции» Толекан Исмаилова и адвокат Аширов. Они доказали милиционерам, что Мухторов задержан незаконно. Затем подъехали сотрудники УВКБ ООН в Бишкеке и правовой клиники «Адилет», после чего Мухторова и его дочь отпустили, не вернув свидетельство, выданное Министерством миграции Кыргызстана. «Толекан Асаналиевна [Исмаилова] сказала следователю, что я беженец, а не опасный террорист, как они считают. Они сказали ей, что не знали о том, что я беженец. Хотя при задержании у меня были все документы беженца, выданные министерством миграции Кыргызстана. А они сказали мне, что такие документы сейчас легко можно купить за две тысячи кыргызских сомов. После Толекан Асаналиевна написала гарантийное письмо, я написал расписку, что при первом же вызове явлюсь в правоохранительные органы», - сообщил Мухторов. Вернувшись домой, Мухторов обнаружил, что замок на двери его съемной квартиры сменен. Там остались все его личные вещи, деньги и некоторые документы членов семьи. «Сейчас моя семья из пяти человек живет в однокомнатной квартире нашего друга. Все мы в домашней одежде. Во время задержания я был в шортах, футболке и домашних тапочках, меня в таком виде забрали в отделение. Все наши вещи остались в той квартире. Мы не знаем, кто сменил замок двери, сейчас я и моя семья находимся в очень трудном положении. Я и члены моей семьи не имеем на руках ни свидетельств, выданных нам Министерством миграции Кыргызстана, ни свидетельств, выданных УВКБ ООН. Боимся выйти на улицу даже за хлебом потому, что нас могут забрать в милицию из-за отсутствия у нас каких-либо документов. Сейчас у нас нет не только документов, подтверждающих наш статус, но и денег, одежды, кроме той, что на нас, нет средств гигиены. Мои дети лишены возможности ходить на учебу, так как учебники и тетради остались в той квартире», - говорит Мухторов. По его мнению, сотрудники милиции специально затягивают выдачу его вещей, денег и документов. «Вчера один подполковник милиции откровенно сказал мне, что возврата своих вещей будем добиваться очень долго, и если захотят, они могут возбудить уголовное дело против меня – узбека - по любой статье, хоть за убийство. Кажется, они мстят мне за то, что вчера не смогли меня посадить в СИЗО, чтобы экстрадировать в Узбекистан, где меня ждут тюрьма и пытки, а также за то, что я отказался написать им расписку об отсутствии претензий к ним, когда они были вынуждены освободить меня. Явно чувствуется неприязнь сотрудников милиции по отношению ко мне по национальному признаку. Ведь в моем паспорте указано, что по национальности я узбек», - пояснил Мухторов. По его словам, во время избиения он получил сильный ушиб головы и легкое сотрясение мозга, что зафиксировал прибывший позже врач «Скорой помощи». Юристы посоветовали ему обратиться в генпрокуратуру с жалобой на действия правоохранительных органов. По мнению Толекан Исмаиловой, в случившемся есть косвенная вина и международных организаций, которые не обеспечили беженцу безопасное жилье. Международное информационное агентство «Фергана» В Узбекистане пройдут концерты Демиса Руссоса, Софи Элис Бэкстор и Криса Ботти 2012-09-18 17:22 ИА Фергана.Ру  Как сообщает пресс-служба организатора Недели искусств – патронируемого Гульнарой Каримовой Фонда Форум, - первым ташкентцы послушают Криса Ботти, его джазовый концерт пройдет 26 сентября во Дворце международных форумов «Узбекистан». Ботти выступит совместно с Национальным симфоническим оркестром Узбекистана. Софи Элис-Бекстор споет в день открытия Недели искусств - 4 октября, а Демис Руссос даст концерт в последний день Art Week Style.uz - 9 октября, также во Дворце форумов. Стоимость билетов не афишируется. Организаторы Недели обещают бесплатно раздать 550 билетов на три концерта одаренным музыкантам, студентам, молодым дизайнерам и другим творческим личностям. Международное информационное агентство «Фергана» Россия нашла рецепт избавления от межнациональных конфликтов 2012-09-18 17:24 Д.Саидова «Мигранты нам не нужны!» - такого рода заявления нередки в разговорах, выступлениях публичных людей, на интернет-форумах, в том числе в комментариях на сайте информагентства «Фергана». Но у властей России, экономистов и исследующих феномен миграции ученых иное мнение: иностранных работников требует российская экономика, они необходимы для ее поступательного развития. «Без миграционного притока численность населения трудоспособного возраста уменьшится к 2025 году более чем на 10 миллионов человек, а в структуре экономически активного населения опережающими темпами будет расти доля лиц старшего возраста. Связанные с этим изменения повлекут многочисленные социально-экономические последствия, такие как рост дефицита рабочей силы, в особенности квалифицированных работников, обострение структурных диспропорций на рынках труда, рост иждивенческой нагрузки на сокращающееся экономически активное население, обострение проблем здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения. Все это отрицательно скажется на темпах роста экономики и благосостояния россиян, скорости перехода российской экономики на инновационный путь развития и, тем самым, на конкурентоспособности страны в целом и ее месте в глобальном мире», - говорится в уже утвержденной «Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации». Ее авторы признают, что эмиграционный отток из страны продолжается, а миграционная привлекательность России по сравнению с другими странами приема мигрантов невысока, сюда едут, в основном, граждане стран СНГ, но и эти ресурсы в перспективе будут уменьшаться. Как выправить ситуацию – на этот вопрос и попыталась ответить «Концепция». Значительное место в ней уделено вопросу межнациональных отношений, адаптации мигрантов и их интеграции в принимающее общество. Дело новое, материя очень чувствительная Адаптация и интеграция - вот единственно возможные пути для обеспечения интересов местного населения и иммигрантов, средство предотвращения конфликтов на межнациональной почве, а также важнейшее условие для формирования толерантности, заявил директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский, выступая на международном молодежном форуме-конференции «Межнациональные отношения и миграция в России: проблемы и решения».  Константин Ромодановский «Дело новое, материя очень чувствительная, поэтому нам здесь опаздывать нельзя. И надо готовить, в частности, моих сотрудников к этой деликатной, тонкой, но крайне нужной работе», - сказал Ромодановский. И добавил, что в 2010 году в ФМС было создано управление содействия интеграции. Нельзя недооценивать помощь соотечественников мигрантам в их адаптации к новым условиям, поэтому особое значение ФМС придает сотрудничеству с национальными объединениями: диаспоры всегда притягивают к себе земляков, помогают им обустроиться на новом месте, хотя и не всегда бескорыстно, заметил Ромодановский. Сегодня территориальные подразделения ФМС взаимодействуют с 1554 национальными объединениями. «Общее направление для совместной работы, безусловно, есть. Речь идет о правовом просвещении мигрантов, об организации курсов по изучению русского языка и основам культуры, совместной профилактике межнациональной напряженности. Мы снимаем возникновение определенных конфликтов, есть результаты. Но, к сожалению, сегодня нет методологии, нет единых подходов в работе по этому направлению», - сказал глава ФМС. Он назвал справедливой критику существующего порядка организации труда иностранных граждан в России и системы квотирования, многое нужно сделать и в сфере медицинского страхования иностранцев: «Концепция» поставила задачу обеспечения доступа мигрантов к социальным благам. «Интеграция мигрантов в российское общество выступит эффективной альтернативой межнациональной напряженности и средством гармонизации отношений иностранных граждан и граждан нашей страны», - надеется Ромодановский. Русский язык как зонтик от проблем Русский язык назван одним из важнейших элементов интеграции мигрантов: владение им позволяет иностранцам чувствовать себя более защищенными. Но с этим сегодня – проблема: свыше 50 процентов приезжих из стран Центральной Азии не знают русского языка. «Четверть выходцев из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана сегодня – люди, родившиеся после 1986 года. Они не учились в советских школах, и знание русского языка либо на нуле, либо крайне низкое. Чего греха таить, я лично видел людей, которые и на своем родном языке плохо говорят. То есть, в стране исхода этих мигрантов школа находится на крайне низком уровне. Это очень плохо. В силу этого множество иностранных граждан плохо ориентируются в законах, они не знакомы с культурными традициями народов России», - сообщил Ромодановский. По данным опросов, проведенных фондом «Добрососедство», более 80 процентов знающих русский язык легальных мигрантов не имеют проблем с работодателями, а свыше 87 процентов никогда не сталкивались с негативным отношением со стороны коренного населения. Ромодановский сообщил, что подготовлен и уже прошел первое чтение законопроект, который предусматривает знание русского языка иностранцами, получающими разрешение на работу в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), торговле, сфере обслуживания. «Дело в том, что [не владеющие русским языком] граждане, тесно контактирующие с нашим населением в этом блоке, вызывают раздражение, неадекватные реакции, и здесь мы должны четко и твердо направить процесс в точку конкретного изучения русского языка и конкретного тестирования на определенном уровне: чтобы мы понимали тех, кто работает в России, и чтобы они адекватно реагировали на наши просьбы и поручения», - пояснил директор ФМС. Он подчеркнул, что интеграция – двусторонний процесс, он выдвигает определенные требования к мигрантам, но и у принимающего общества тоже есть обязанности. «Общество, которое получает от их труда значительную пользу, должно правильно воспринимать наших гостей. В частности, это должно быть выражено в том, чтобы при тестировании у мигрантов не было серьезных проблем, каких-то сложностей. И, безусловно, денежный вопрос – чтобы не было слишком дорого», - сказал Ромодановский. По данным ФМС, в настоящее время в России действуют свыше 230 доступных для мигрантов курсов русского языка, десятки из них – бесплатные. Курсы создаются на базе учебных заведений, общественных, национальных, религиозных организаций. Выпускаются учебники по русскому языку для мигрантов, у Ромодановского «на полке уже четыре таких учебника, а два года назад их вообще не было». Что касается экзамена, он будет проходить в форме тестирования, возможно, автоматизированного. Сейчас экспериментальная площадка по автоматизированному тестированию работает в Санкт-Петербурге, результаты, по словам главы ФМС, неплохие, поэтому такой подход будет тиражироваться. Позже, выступая на бизнес-саммите в Москве, Ромодановский сообщил, что экзамен по русскому языку перед устройством на работу в России будут сдавать только неквалифицированные или низкоквалифицированные иностранные работники, высоквалифицированных специалистов эти требования не коснутся. Напомню, что специалистами высокой квалификации Россия признает иностранцев, чье годовое вознаграждение за труд составляет не менее двух миллионов рублей, или 166 тысяч рублей в месяц. (Полагаем, что не только для иностранцев, но и для россиян, особенно живущих в далеком ЗаМКАДье, эта цифра - повод задуматься об уровне своей квалификации с точки зрения властей). Доиммиграционная подготовка: первый блин Очень важным условием для интеграции мигрантов в ФМС считают доиммиграционную подготовку. Сейчас в России создается система организованного привлечения иностранных граждан, которая предполагает не только их адресное направление на конкретное рабочее место, но и обучение русскому языку, основам законодательства, культуре страны приема, а также профессиональную подготовку.  Татьяна Бажан Она пояснила, что поскольку ФМС – государственная структура, она не располагает средствами для финансирования каких-либо проектов. Но инициативу выдвинула, и фонд «Русский мир» поддержал – профинансировал пятимесячное обучение русскому языку в двух профессионально-технических училищах - одно в Киргизии, другое в Таджикистане. Итоги не порадовали: из прошедших обучение и приехавших в Санкт-Петербург на Волховский судостроительный завод девяти парней из Таджикистана только один мог общаться на русском языке и устраивал принимающую сторону. - Проект осуществлялся дистанционно, потому что все-таки это другие государства, другая ситуация, мы очень далеко, - рассказывает Татьяна Бажан. - Поэтому, конечно, были свои плюсы, свои минусы… - Какие именно? - Плюсы в том, что параллельно с дополнительными занятиями по русскому языку иностранные граждане общались еще и с сотрудниками ФМС России, которые работают в представительствах нашей службы в этих странах. То есть перед выездом на работу они уже получили необходимую, очень актуальную порцию знаний, касающихся наших миграционных законов. Это очень большой плюс. Кроме того, благодаря урокам русского языка была создана дополнительная ситуация, которая помогла людям стать компетентнее, а значит, более защищенными, более уверенными в стране, куда они собираются ехать на работу. Я думаю, это плюс. - А минусы? Что бы вы учли на будущее – при повторной реализации такого проекта? - Не очень высокой была мотивация учащихся к изучению русского языка и, как ни странно, к овладению своей рабочей специальностью. И прибыв в Россию, они показали также весьма низкие знания в области профессиональной подготовки. - Как отбирали участников этой программы? - Мы отбором не занимались. Кстати, этот момент необходимо учесть на будущее. Набором потенциальных учеников на эту форму обучения занимались местные органы власти. Мы интересовались учебной программой, тем, как идет учебный процесс, наши сотрудники посещали занятия, но не более того. - Какие еще проекты в ваших планах? - Замыслы достаточно разнообразные. Во-первых, для нас очень важно продолжение обучению русскому языку, чтобы иностранец, - если это не турист, живущий в защищенных условиях гостиницы, а обычный мигрант, который собирается в другой стране жить, работать, решать целый ряд разных проблем, - имел возможность защитить свои права, хотя бы при той же невыплате заработной платы. Большинство вопросов, которые характеризуют современную нелегальную миграцию, связаны с незнанием языка. Во-вторых, проекты, связанные с правовым просвещением. Мы делаем акцент на тех вещах, которые ближе к нашей деятельности и которые мы, грубо говоря, можем финансово поднять. Например, издание памяток для мигрантов. За последние полгода с небольшим подготовлено и издано семнадцать видов памяток. Естественно, их содержание перекликается, потому что ссылка на один источник – российское законодательство. Но, тем не менее, у них разные авторы, разная манера подачи, разное графическое исполнение. Далее. Мы очень внимательно относимся к идее адаптационных центров. Мы не планируем открывать такой центр сейчас – у нас для этого нет средств, но можем выработать теоретическую модель центра: каким должен быть, какие услуги оказывать. Вариантов много. Можно назвать адаптационным центром обычную юридическую консультацию, при которой открыт маленький класс для изучения русского языка. А можно рассматривать совершенно другую модель: центр как первичное место, где проживают только что прибывшие в страну трудовые мигранты, где есть возможность пройти медицинское освидетельствование, решить вопросы, связанные с документированием, походить на курсы русского языка, освоить нужную рабочую специальность. То есть, центры могут быть разными, и сейчас мы большое внимание уделяем тому, чтобы выработать оптимальную модель, понять, что нам надо, а потом уже просить у государства средства и что-то предлагать. Пока просить не на что. «Легальным трудовым мигрантам нужно создавать нормальные условия»  Мухаммад Амин Маджумдер - Тревожат планы властей по ужесточению миграционного законодательства. Я считаю, прежде чем требовать что-то, надо сначала создать условия для следования букве закона. Сегодня в Россию приезжают миллионы мигрантов, и они не могут легально получить разрешение на работу, потому что должны обращаться к каким-то посредникам, а не напрямую в ФМС. В первую очередь, надо отменить квоты. Второе. В Москве живет несколько миллионов мигрантов, а разрешение на работу могут получить всего 200 тысяч человек. Но и для этих 200 тысяч не создано никаких условий – ни дешевых гостиниц, ни общежитий, а власти требуют от мигрантов не селиться в бараках и подвалах, не жить по десять человек. Но прежде чем требовать, сначала нужно предоставить людям возможность жить в нормальных условиях. - Вы считаете реальным предоставить мигрантам такие условия? - Я не буду приглашать к себе гостей, если у меня дома нет достаточного количества стульев. Я говорю не о тех, кто едет в Россию без приглашений, а о тех 200 тысячах человек, которым Москва выдает разрешения на работу. На работу зовем, а жить негде. И люди живут в помещениях, которые смогли найти, - в гаражах, подвалах, бараках. - Какие еще проблемы волнуют Федерацию мигрантов? - Медицинская. Мы уже пять лет обращаемся к властям с просьбой ввести обязательное медицинское страхование для мигрантов. Чтобы человек мог купить себе за пару тысяч рублей страховку и в дальнейшем обращаться при необходимости в любую клинику. Но в России такого пока нет. Зато мигрантов ругают, что лечатся за счет налогоплательщиков, что болеют СПИДом и так далее. - Тем более что мигранты лечатся все же не бесплатно – «благодарят» врачей. - Да. Поэтому: дайте людям возможность легально жить, легально работать, легально лечиться. И тогда проблем будет меньше. Не надо унижать людей. К работодателям надо быть построже. Мы не знаем ни одного случая, когда был бы наказан работодатель, не выплативший мигрантам зарплату. Как правило, для привлечения рабочих-иностранцев создается цепочка: заказчик-субподрядчик-прораб. Когда начинают разбираться, то мигранты говорят: нас нанимал такой-то прораб. А где он? Нет его. И никто не знает, кого наказывать. Но, понимаете, грубые ошибки совершают и приезжие. Национальные объединения, практически 90 процентов, заняты только бизнесом: оформлением документов, разрешений на работу и так далее. Многие обманывают своих соотечественников. Мы должны коренным образом изменить эту ситуацию. Эти и другие проблемы будем обсуждать на нашем ежегодном форуме, затем внесем свои предложения в Администрацию президента и ФМС. - Власти прислушиваются к ФМР? - Конечно. Каждый день растут возможности для реализации того или иного проекта, потому что власти видят: предложения, которые вносит общественность, делаются во благо России. Предложения высказаны - подождем решений Все вышеперечисленные проблемы живо обсуждались на международном молодежном форуме-конференции «Межнациональные отношения и миграция в России: проблемы и решения», который проходил в Подмосковье 8-12 сентября. Свыше 150 представителей «компетентной молодежи», по выражению К.Ромодановского, в течение пяти дней участвовали в круглых столах и тренингах по правозащите, организации социальной помощи национальным меньшинствам и мигрантам и других. Участники форума – студенты, аспиранты, журналисты, молодые специалисты, занимающиеся проблемами в сфере межнациональных отношений и миграции, - приехали из различных регионов России и стран СНГ. Форум предоставил возможность встретиться с представителями Международной организации по миграции (МОМ), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), главой представительства Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца Давроном Мухаммадиевым, директором Центра миграционных исследований (ЦМИ) Жанной Зайончковской, руководителем Института изучения Востока и Кавказа Университета Лондона Бавной Давэ, правозащитницей Валентиной Чупик, заместителем председателя Комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты России Асламбеком Паскачевым и другими экспертами. Среди главных задач форума была подготовка комментариев к «Концепции миграционной политики» и предложений руководству ФМС. Одни участники тяготели к общим декларациям, другие выдвигали предложения по конкретным проблемам. В частности, главе ФМС было предложено обеспечить прозрачность системе квотирования посредством публикации в интернете количества квот по специальностям и регионам – по схеме сайтов бронирования мест в поездах: чтобы любой потенциальный мигрант мог зайти на определенный сайт и посмотреть, где и какие специалисты востребованы в данный момент. Ромодановский ответил, что вопросами квотирования занимается Министерство труда и социальной защиты, и обещал передать предложение министру Максиму Топилину. Кстати, глава ФМС заявил, что лично он выступает против системы квотирования. Участники форума в дальнейшем выдвигали предложения о необходимости создания единого образовательного пространства для желающих получить среднее профессионально-техническое образование, приближения подготовки кадров к локальным рынкам труда, создания условий для деятельности рекрутинговых агентств и поддержки их на межгосударственном уровне, распространения на окончивших вузы и профтехучилища упрощенного порядка получения гражданства России, о замене требования к мигрантам регистрироваться в конкретных квартирах на требование регистрироваться непосредственно в территориальном отделе ФМС и другие. Возможно, многие из высказанных предложений покажутся утопичными, но они акцентируют внимание на конкретных проблемах, дают задействованным структурам пищу для размышления и подвигают на конкретные меры. Напомним, форум-конференцию организовало Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа» (ООД «РКНК») совместно с Общественной палатой РФ, институтом этнологии и антропологии РАН и Ассамблеей народов России при поддержке Администрации президента России, правительства Москвы, Комитета Госдумы по делам национальностей, департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития России. Д.Саидова Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||