| ← Сентябрь 2012 → | ||||||

|

1

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

||||||

|

10

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Вот сошли по трапу гости, Нурсултан зовёт их в гости

|

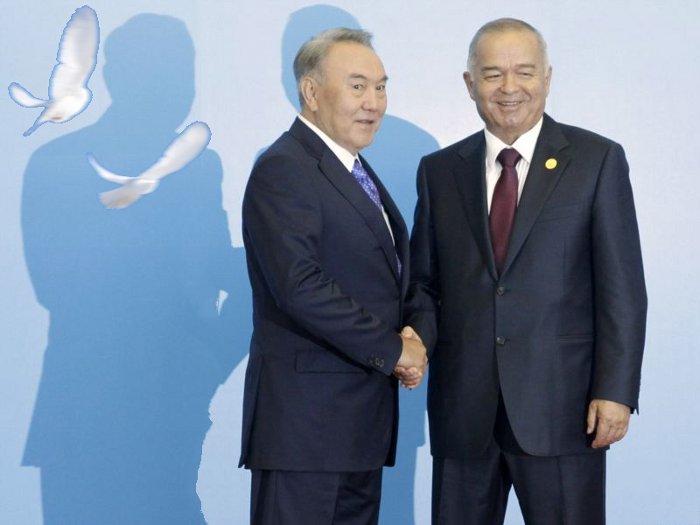

Вот сошли по трапу гости, Нурсултан зовёт их в гости 2012-09-11 23:39 Ядгор Норбутаев Уж и не припомню, с какой ранней поры, но меня чрезвычайно смущал этот вопрос: как же мог Александр Сергеевич допустить такое? То есть в своей «Сказке о царе Салтане» срифмовать «гости» и…. «в гости». Ведь кому, как не ему, было доподлинно известно, что за подобные штучки ещё со времён слепого Гомера всем незадачливым пиитам буквально руки обрывали. Да ещё и в «Графе Нулине»: «А что же делает супруга / Одна, в отсутствии супруга?» В конце концов, успокоился тем, что решил для себя: «он на то и Пушкин, ему всё позволено». Объяснение пришло гораздо позже. Рифмы-эпифоры не всегда являются тавтологическими. (Здесь и ниже за разъяснениями рекомендую обращаться к литсловарям). В данном случае мы имеем пример так называемой «омонимической» рифмы, когда рифмуются слова одинаковые по звучанию, но разные по смыслу, что вполне допустимо в высокой поэзии. Так, во времена Пушкина слово «гость» больше соответствовало нашему «купец». Вспомните – «Садко, богатый гость». Однако мы немного отвлеклись, и пора возвращаться к намеченной теме. Итак, Нурсултан Абишевич Назарбаев, как и подобает в таких случаях добрым хозяевам, радушно встретил у себя делегацию узбекских гостей и сразу пригласил их в свою резиденцию, так сказать, «в гости». И немедленно вслед за этим пошли-покатились своей чередой официальная церемония и все остальные протокольно-прикольные мероприятия. Про этот совсем уж неординарный вояж Ислама Каримова в Астану в печати написано довольно-таки много, но сообщения в большинстве носят чисто информационный характер. Прилетел, встретились, обсудили, подписали, отправился восвояси… И только одна лишь «Немецкая волна», по своему обыкновению, бесцеремонно посетовала на необычайную «скудность информации о переговорах». Чем они там, оба президента, почти два битых дня занимались в действительности? Неужели только, как это очень хорошо звучит по-узбекски, «общим гапом», пустыми славословиями? Коньяк, бешбармак и далее так?

Летите, голуби, летите! Несмотря на слащавые заверения официозных СМИ обеих республик о полном единодушии лидеров двух государств по обсуждаемым вопросам, в подобное верится с большим трудом. Ведь никогда ещё не бывало так, чтобы хоть в мелочах совпадали взгляды Назарбаева и Каримова на любую проблему, хоть мировую, хоть региональную. На первый же неискушённый взгляд может вполне показаться, что лидеры двух государств встретились исключительно ради того, чтобы к обоюдному удовлетворению подписать так называемое «Совместное заявление». Однако даже при беглом прочтении сего «документа» создаётся впечатление, что отдельные «умные головы» с обеих сторон, они же шерпы-билльмейкеры, окончательно надорвали своё «серое вещество» в тщетной попытке скрыть истинный смысл договорённостей своих президентов. Извольте убедиться. Пункт 3. «Стороны выразили удовлетворение результатами принятых в двух государствах действенных мер по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса…» Эй вы, штатные референты! Купите себе, как говорят в Одессе, на Привозе петуха и ему мозги… крутите! Тот кризис случился ровно четыре года назад (сентябрь 2008 года), и стоит ли его вообще к ночи поминать, когда следующий мировой уже в дверях топчется?! И опять нам талдычат про все эти совместные «углубления» и «расширения», как будто они могилу роют. Наши-де взаимоотношения в области науки «углубились», а в сфере спорта и туризма заметно «расширились». «Президенты высказали заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в Афганистане…» И сколько же лет длится данная «заинтересованность» и когда, наконец, проявятся её реальные результаты? «Стороны приложат совместные усилия…» по превращению региона в «безъядерную зону». Позвольте, но кто же это, такой-сякой, пытается к нам в Центральную Азию свои атомные бомбы затащить? И кому это следует «воспрепятствовать»? Назовите их имена! Или так и будет бесконечно продолжаться эта борьба с незримым противником? На самом же деле пристального внимания заслуживает единственный пункт данного «Заявления» под номером 12, который для лучшего понимания стоит процитировать полностью. «Республика Казахстан приветствует решение республики Узбекистана стать участником Договора о свободной торговле от 18 октября 2011 года и поддерживает присоединение узбекской стороны к Договору с учётом принципиальных подходов, согласованных и зафиксированных в проекте Договора по состоянию на 18 октября 2011 года. Республика Узбекистан в целях достижения взаимного компромисса выразила согласие зафиксировать в Договоре о свободной торговле от 18 октября 2011 года Республики Узбекистана и Республики Казахстан на взаимное применение экспортных таможенных пошлин на отдельные виды товаров. Республика Узбекистан и Республика Казахстан договорились предпринять согласованные практические шаги по скорейшему завершению многостороннего переговорного процесса по оформлению присоединения Республики Узбекистан к Договору о свободной торговле от 18 октября 2011 года до конца 2012 года». Прочитали внимательно? По всему, только ради именно этого пункта и затевался весь сыр-бор! Узбекистан данным положением собирается выторговать для себя право как бы «выковыривать изюм из общей булочки»!! В Договоре о «свободной торговле» Ислам Каримов пытается найти для себя лазейку, чтобы вести сепаратную торговлю с Казахстаном только(!) «отдельными»(!) видами товаров с взаимосогласованными таможенными пошлинами! И где же тогда, простите, само понятие - «свободная торговля» - для всех остальных участников? При такой постановке вопроса теряется и выхолащивается весь её смысл. А если вдруг самым фантастическим образом всё-таки откроется настоящая «свободная» торговля между двумя республиками? Только представьте себе, как агрессивный казахский бизнес вырывается на узбекский стратегический простор и начинает вести себя, как лис в курятнике. Ну? Как себя будет чувствовать при этом президент страны, на которого открыто кладут зарубежные предприниматели? Потому не бывать такому, потому пусть всё будет лишь «ограниченным» и «отдельным». И такую закорюку, видите ли, Ислам Каримов называет своим «зафиксированным принципиальным подходом», а Нурсултан Назарбаев с ним в этом соглашается. Или только делает вид, что соглашается. Особенно потешным выглядит третий абзац, в котором предлагается скоренько, в формате «шап-шарап» завершить все бюрократические формальности. «Нечего тянуть резину, по рублю и к магазину…» - как говорили в прежние времена. При этом вовсе не упоминаются мнения других членов Договора, в частности, России и Белоруссии. Ну, как вам такое нравится? К этому вопросу мы ещё непременно вернёмся, а пока… Если по прошествии нескольких недель любого из вас попросят ответить на вопрос, чем запомнились последние переговоры между Каримовым и Назарбаевым, то вы наверняка скажете, - тем, что Ислам Абдуганиевич опять яростно выступил против строительства ГЭС на горных реках Киргизии и Таджикистана. Расскажу-ка я по данному поводу и к месту одну байку, а точнее и вовсе правдивую быль. …Как-то раз, в уже далёком от нас 2003 году, когда в Узбекистане только-только ещё намечалась кампания против строительства Рогунской ГЭС в горах Таджикистана, президент Ислам Каримов призвал к себе тогдашнего председателя «Госкомархитектстроя» республики, Тулягана Набиева. Призвал и поручил тому в самые кратчайшие сроки отыскать в своей нормативной документации такие требования, согласно которым таджикам бы категорически запрещалось строительство данной плотины. Вообще запрещалось! На этом месте! И во всех других местах тоже! У них же в горах часто бывают сильные землетрясения, не так ли? Потому - безо всяких оговорок! Раз и навсегда! Неужели вы, наши инженеры, окажетесь дурнее их, тех таджиков, если не сможете отыскать нечто подобное в своих (как их там?), в СНиПах? (строительные нормы и правила - авт.) Туляган Набиевич обещал всё быстренько исполнить и, нисколько не сомневаясь в успехе, предвкушая близкое торжество, гордо направился в свой Комитет. Мысленно он уже представлял, как войдёт к Президенту с докладом. - Ислам Абдуганиевич! Вы были абсолютно правы! В горах Таджикистана вообще нельзя строить никаких плотин! Так написано во всех справочниках! …По прибытию на своё рабочее место Председатель (Раис) срочно собрал всех самых умных подчинённых и соответственно их озадачил: - Президент поручил нам, товарищи, найти в нормативной документации такой запрет, и мы его, товарищи, обязательно найдём! Товарищи приступил к поискам, хотя и с мизерной надеждой на возможный положительный исход. Дело в том, что в любых строительных нормах и правилах практически не содержится никаких запретов относительно месторасположения объектов строительства. Строить, за редчайшим исключением, можно везде – и в сейсмических районах с высокой «балльностью», и на вечной мерзлоте, и на «подрабатываемых» территориях. Возводи, монтируй, но выполняй при этом ряд специальных мероприятий, которые чаще всего бывают очень дорогостоящими. Потому-то всегда и сто раз прикинешь, прежде чем решишь, где тебе лучше и выгоднее строить. На следующее утро Туляган Набиев вновь собрал всех своих умников и умниц. - Ну как? Нашли? Ответ был неутешительным. - Нету, - сказали инженеры, - таких запретов в наших СНиПах! И не может быть! Потому что рекомендации по выбору места для строительства плотины были выданы, в том числе, и нашим, ташкентским Институтом механики и сейсмостойкости сооружений АН УзССР. И сам проект, опять же, был выполнен нашим, ташкентским институтом «Средазгидропроект». И в том, и другом указанных учреждениях по тем временам сидели самые грамотные спецы, не чета нынешним. Они не могли допустить такой принципиальной, всеобъемлющей ошибки. - Что же я отвечу Нашему Президенту? – пригорюнился было Туляган Набиевич. Но его успокоили. - А вы на учёных-сейсмологов стрелку переведите. Они, типа, рекомендации выдавали, им теперь ответ пред Нашим Президентом и держать. С такими невесёлыми мыслями председателя Госкомархитектстроя и снарядили в поход к президенту, но на всякий случай ему и ещё кое-чего подсказали. Нормы проектирования запрещают (тот самый исключительный случай!) возводить плотины в тех местах, где имеется трещина от тектонического разлома. В нашем случае такая расщелина проходит не под самой плотиной, а чуть подальше, но шум по данному поводу вполне можно поднять. Таджики в этом ничего не кумекают, лохи они все, на этом мы их и можем подловить. - А у вас, господа таджики, оказывается, разлом земной коры рядом с плотиной! Понимаете, там даже земля треснула? Потому сворачивайте на фиг своё строительство! Вооружённый такими плодотворными идеями, Туляган Набиев уверенно и смело двинулся к президентским чертогам, а по приходу так сразу всё и выложил. Кроме, конечно, «трещины земли», её он приберёг на крайний случай. - Значит, по твоим нормам выходит, что эту плотину можно строить? – вопросил Ислам Абдуганиевич каким-то странным голосом, в котором явно присутствовала затаённая угроза. - Можно, Ислам ака! – произнёс Набиев, уже начиная понимать всю пагубность своих слов и трепеща всеми фибрами души. - А по российским нормам разве тоже можно? – не унимался президент. - И по российским можно, Ислам ака… - А по таджикским? - И по таджи… Больше ничего Туляган Набиевич не смог вымолвить, потому что в сей же момент что-то крупное и наверняка достаточно тяжелое вырвалось из ладони президента и стремительно понеслось к его бедной, незадачливой головушке. Бах – и свет на миг померк в глазах насмерть перепуганного Тулягана. Но сознания он не потерял, а проворно, и при этом низко пригибаясь, метнулся к выходу. Однако уже у самых дверей его настиг увесистый президентский пинок в самую незащищённую часть туловища. - Вот сука, сам старый, а когда надо, так быстро бегает, – только и пронеслось в ушибленной голове Раиса. На службу Набиев в тот день больше не пошёл, не явился он на неё и на следующий день. Лежал дома и всё ожидал ареста. Придут, громко застучат в двери, ворвутся, скрутят…. Дальше этого его фантазии не простирались. Проработал после того случая Туляган Набиевич совсем недолго. Сам же и подал заявление «по собственному желанию». Здоровье, дескать, подводить начало. Так же срочно он продал и свой пока ещё недостроенный будущий трёхэтажный супермаркет почти в самом центре Ташкента. Как говорится – от греха подальше. Только Ислам Абдуганиевич на этом не успокоился. Его душу сжигало неутолимое пламя. Как это можно позволить, чтобы какой-то колхозник Рахмон собственным электричеством обзавёлся, да ещё и в избытке? На ковёр к президенту были истребованы учёные-сейсмологи, которые оказались на порядок изворотливее недалёкого Набиева. Они-то и предложили президенту идею независимой международной технической экспертизы проекта Рогунской ГЭС. Чуть что, так с нас и взятки гладки! Экспертиза-то «международная»! Хорошо бы ещё и «международных» экологов к ней пристегнуть. Однако корифеи узбекской науки так и не сумели убедить своего Главного Светоча в том, что отрицательного заключения экспертизы по вопросу строительства Рогунской ГЭС ожидать не имеет смысла. Как максимум зарубежными экспертами могут быть предложены отдельные дополнительные мероприятия, усиливающие прочностные характеристики самой плотины и других сооружений. Да и это, пожалуй что и вряд ли. В последние годы в своих множественных речах Ислам Каримов, выступая по поводу Рогуна, чаще всего приводит в качестве одного из аргументов тот факт, что данный проект был выполнен ….. ещё в «советские времена». Советское – значит плохое!

Он пугает, а мне не страшно! И тут мне следует категорически возразить президенту. Да, порой, особенно в последние советские годы, действительно строили с отвратительным качеством. Но это никак не касалось, в частности, вопросов обеспечения прочности отдельных конструкций. Во все без исключения расчётные формулы тогда обязательным образом вводились дополнительные повышающие коэффициенты 1,2 – 1,3, которые сами по себе уже сводили на нет все возможные огрехи при расчётах. Потому советское – значит прочное! Выступая на днях в Астане, Ислам Каримов в который уже раз провозгласил пришествие скорого Апокалипсиса, связанного со строительством Рогунской ГЭС, а заодно и Камбаратинской. «Обе плотины находятся в зоне тектонических разломов! - паникует президент Узбекистана. - Пойдёт от них гигантская волна и всё смоет на своём пути»! Так уж и пойдёт, так уж и смоет?! Да будет ему, Исламу Абдуганиевичу, известно, что тектонические трещины, между прочим, пересекают такие города, как Санкт-Петербург и Алма-Ата, подобный же разлом находится в непосредственной близости от плотины Чарвакского водохранилища неподалёку от Ташкента. (В Сети имеются подробные карты, смотрите). В своё время Остап Бендер, между прочим, продавал билеты желающим осмотреть «Провал» в Пятигорске. Но Ислам Каримов, тем не менее, продолжает стращать людей, ссылаясь при этом на авторитет(?) неких сейсмологов из штата Невада. Что же касается Рогуна, то в тех местах пространство разлома (в районе берегов верхнего бьефа водохранилища) в естественных условиях заполнено различными солевыми отложениями, и потому там следует, согласно требованиям СНиП, выполнить устройство специальных дренажных систем. Очень сложно, очень дорого, но вполне осуществимо. Как говорил в своё время Лев Толстой, правда, по другому поводу: «Он пугает, а мне не страшно»! Это и Вас касается, Ислам Абдуганиевич! В наше время, действительно, многие мощные землетрясения носят именно техногенный характер. Примером тому могут служить два уже почти позабытых, но тем не менее сильнейших удара подземной стихии в районе узбекского городка Газли. Из-за чего это произошло? Газ из пластов откачивали в течение многих лет, природа же, не терпящая пустоты, в ответ откликнулась землетрясением. Тогда и было решено повсеместно во всех эксплуатируемых месторождениях закачивать обратно в пористые пласты воду вместо газа. Такое начинание просуществовало недолго, покачали-покачали - и перестали. Дорого и сердито! Да и кого это особо волнует? Тряханёт, так пусть и тряханёт, не правда ли, Ислам Абдуганиевич? Наиболее неприятным из всего высказанного президентом Узбекистана в Астане по водным проблемам является его предупреждение о возможности… военных действий. Такая угроза впервые прозвучала из его уст. Так неужели в недалёком будущем узбекские танковые армады, минуя горные перевалы и сокрушая на своем пути сопротивление слабой таджикской армии, могут ринуться на Душанбе? А узбекская авиация примется яростно бомбить недостроенные плотины в горах? Быть такого не может! Кишка тонка у Каримова. Его танки просто не доедут до цели, а самолёты тем более не долетят! Керосина-солярки не хватит, всё давно разворовано! Аккумуляторов нету, списали их и давно на базар уволокли! Так же, как и остальные причиндалы. Да и кто ему, Каримову, позволит хозяйничать в регионе? Быстренько по ушам надают! Так что зря он голову морочит, такими словами серьёзные люди просто так не бросаются. Тогда ради чего же Ислам Абдуганиевич разболтался, как старый Мазай в сарае? Вот это и есть главный вопрос. Ответ мы без труда обнаруживаем на страницах «Узметронома», где завуалированно, но при этом вполне определённо выражена позиция узбекской стороны. …Ислам Каримов на этот раз предложил своему коллеге Нурсултану Назарбаеву создать некоторый межгосударственный «монолит» - так прямо и сказано. Экономика Узбекистана в пределах своей «узбекской модели» на сегодняшний день полностью исчерпала все ресурсы. Образовались своего рода «ножницы» между, с одной стороны, необходимостью импортировать за твёрдую валюту определённое количество товаров и услуг, а с другой стороны, возможностями поступления этой самой твёрдой валюты из-за рубежа. Короче, на всё про всё в республике не хватает американских долларов. При этом в стране продолжается процесс экономического «окукливания». Для тех, кто не в курсе – это когда какая-нибудь бабочка или та же моль начинают медленно превращаться в кокон. Отгородится ото всех, оставить только маленькое отверстие для дыхания. Пользоваться только тем, что производится у себя внутри, за редким исключением. Однако так не получается, и теперь Узбекистан вынужденно призывает Казахстан «окуклится» на пару. Не обращая внимания на какую-то там Россию… - Вы нам к грядущей зиме обязуйтесь поставлять, допустим, муку и топливо, а мы вам следующей весной начнём привозить ранние овощи. Много. Лук и редис. Свежие, сочные, ах, какие очень вкусные! Вот такое и называется в том «Совместном заявлении» - «взаимное применение экспортных таможенных пошлин на ограниченный (!) круг товаров». Ты мне – я тебе. Шило – на швайку! Баш на баш, и безо всяких долларов. Под «честное президентское слово». Не кажется ли вам данная хитрость довольно-таки примитивной? Не напоминает ли наш Ислам Абдуганиевич ту стрекозу, приползшую к муравью по первым заморозкам? - Давай-ка, дядя муравей-Назарбай, теперь будем вместе зимовать, в смысле – вместе окукливаться?! Да, кстати, существует такая вероятность, что в один прекрасный день Владимир Путин может отправить значительную часть узбекских гастарбайтеров обратно домой, без права возвращения. Так вот, уважаемый Нурсултан Абишевич, не заключить ли нам ещё и дополнительное соглашение о трудовой миграции? Представляете, какая бы экономия вышла? Наши гастеры из России сразу к вам и переедут, чтобы туда-сюда даром не мотаться. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пока не особенно-то и возражает Исламу Каримову, больше помалкивает и соглашается. Да и что толку в спорах и препираниях? Лучше пока согласится, а там видно будет. Так на Востоке и принято – гостям отказывать, по крайней мере, в обещаниях, никак нельзя. Ядгор Норбутаев Узбекистан: Удобные меры против безработицы 2012-09-12 12:43 IWPR В конце августа Государственный комитет по статистике и занятости населения сообщил, что в почти 29-миллионном Узбекистане уровень безработицы снизился и составил 4,8% от экономически активного населения. В течение первого полугодия было создано более полумиллиона новых рабочих мест, почти 70% из них приходится на сельскую местность. Хотя на самом деле безработица в стране гораздо выше. К примеру, по данным Всемирного банка, ее уровень в Узбекистане может составлять от 20% до 30% в зависимости от региона. Согласно постановлению «О мерах по повышению занятости и совершенствованию деятельности органов по труду и социальной защите населения», принятому властями в 2007 году, ежегодно в стране должны создаваться более полумиллиона рабочих мест. На 2012 год запланировано обеспечить работой 950 тысяч человек. «Проблема безработицы стоит в Узбекистане очень остро, каждый третий работоспособный человек является безработным, - говорит Ташпулат Юлдашев, политолог, базирующийся в США. - А в провинции каждый второй работоспособный не имеет постоянного места работы». По данным Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана, от двух до пяти миллионов узбекских граждан находятся на заработках за пределами страны, в основном в России и Казахстане, но также и в Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее. Несмотря на это власти отрицают наличие трудовой миграции. Причинами высокой безработицы в стране, по мнению Юлдашева, являются закрытая неинтегрированная экономика, рост инфляции и другие социально-экономические факторы. Однако вместо системных реформ власти нашли удобный метод по «сокращению» безработицы за счет искусственно создаваемых рабочих мест в аграрном секторе, сезонной занятости, что больше обеспечивает им положительную отчетную статистику. «Всех фермеров заставляют создавать рабочие места, - говорит медиаобозреватель на северо-западе страны. - Им просто приказывают и все. Например, из 60 тысяч рабочих мест в Хорезмской области, 90 процентов организованы в крестьянских хозяйствах». Такая практика широко распространена в аграрных регионах с избыточными трудовыми ресурсами, такими, как Каракалпакстан, Сурхандарьинская, Кашкадарьинская и Хорезмская области и в Ферганской долине. Чаще всего власти требуют от фермеров обеспечить работой незанятых сельских жителей и платить им зарплату. На работу обычно нанимают тех, кто не уехал на заработки за рубеж. Они привлекаются в фермерские хозяйства в период посевной чтобы следить за распределением воды на полях и собирать урожай. Однако нередки случаи, когда крестьян обязывают брать на работу «мертвые души» для того, чтобы документально оформлялись все отчисления в налоговые органы и социальный фонд, что потом отражается в статистических документах по занятости. Наблюдатели в сельских регионах замечают, что количество мертвых душ может составлять больше половины от принудительно создаваемых рабочих мест в фермерских хозяйствах. «Меня заставили взять на работу трех человек, с зарплатой по 80 тысяч узбекских сумов в месяц [менее $ 40], - рассказал на условиях анонимности фермер из Хивинского района Хорезмской области. - Однако новые рабочие места у меня только на бумаге. Люди якобы получают деньги у меня, а на самом деле они работают в России». Торгово-промышленная палата России выразила обеспокоенность ситуацией вокруг «Уздунробиты» 2012-09-12 13:17 ИА Фергана.Ру Президиум правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность ситуацией вокруг «Уздунробиты», дочерней компании МТС, и заявляет, что «меры, предпринимаемые правоохранительными органами Республики Узбекистан, не способствуют развитию благоприятного инвестиционного климата в стране, укреплению взаимовыгодного делового сотрудничества предпринимателей России и Узбекистана». «Фергана» приводит текст заявления полностью. «Торгово-промышленная палата Российской Федерации, будучи организацией, одной из задач которой является защита интересов российских предприятий и предпринимателей за рубежом, выражает глубокую обеспокоенность действиями органов государственной власти Республики Узбекистан в отношении дочерней компании ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - ООО «Уздунробита». Начиная с июня 2012 года, в отношении ООО «Уздунробита», крупнейшего оператора мобильной связи в Узбекистане, были инициированы одновременные внеочередные проверки со стороны более чем 10 регулирующих органов. Генеральной прокуратурой Узбекистана санкционирована выемка оригиналов документов и опись имущества в нарушение законодательных норм Республики, а c конца июня 2012 года проведены аресты и массовые допросы сотрудников компании. С 17 июля МТС была вынуждена отключить сеть на всей территории Узбекистана, подчиняясь требованиям Государственной Инспекции Связи, в результате чего более 9,5 миллиона абонентов или треть населения страны осталась без мобильной связи. 13 августа Хозяйственный суд Ташкента по представлению Узбекского агентства связи и информатизации вынес решение о прекращении действия всех телекоммуникационных лицензий ООО «Уздунробита». В настоящее время общая сумма претензий, предъявленных Генеральной прокуратурой, антимонопольными органами, Узбекским агентством связи и информатизации, налоговыми органами к ООО «Уздунробита», превышает $1 млрд., что составляет сумму вложенных инвестиций МТС в развитие бизнеса в Узбекистане. Обвинения в адрес компании выдвинуты несмотря на то, что на протяжении последних восьми лет многочисленные проверки не выявляли никаких существенных нарушений законодательства, а лицензионные соглашения были разработаны и многократно подтверждены решениями регулятора. ТПП РФ выражает обеспокоенность ситуацией, возникшей вокруг известной российской компании. По нашему мнению, меры, предпринимаемые правоохранительными органами Республики Узбекистан, не способствуют развитию благоприятного инвестиционного климата в стране, укреплению взаимовыгодного делового сотрудничества предпринимателей России и Узбекистана». «Фергана» отмечает, что резкое заявление Торгово-промышленной палаты несколько запоздало: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) во II квартале 2012 года уже списало $1,079 млрд в связи с уходом компании с рынка Узбекистана, из них $579 млн списаны в связи с обесцениванием активов оператора (стоимость собственности, оборудования и так далее) и характеризуются как «невосстановимое списание». Еще $500 млн компания МТС зарезервировала под налоговые и другие обязательства, которые могут возникнуть в результате различных судебных разбирательств. В Узбекистане уже арестовано все имущество «Уздунробиты», ей предъявлены претензии на более чем $80 млн за нарушение антимонопольного законодательства, законодательства о защите прав потребителей и о рекламе; кроме того, налоговые органы заявили о своих претензиях к «Уздунробите» на сумму более $900 млн. Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: В результате спецоперации в Атырауской области убиты пять предполагаемых террористов 2012-09-12 14:01 ИА Фергана.Ру 12 сентября 2012 года в поселке Кульсары Атырауской области Казахстана была проведена спецоперация, в результате которой были убиты пять предполагаемых террористов, еще один ранен, сообщает ИА «Новости-Казахстан». Генпрокуратура Казахстана распространила пресс-релиз, в котором объясняются причины спецоперации: «5 сентября текущего года, в одном из частных домов по улице Молдагуловой города Атырау имел место подрыв самодельного взрывного устройства. В результате взрыва от полученных травм на месте происшествия скончался Сакауов Нурлыбек Амангалиевич, 1991 года рождения. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты 3 самодельных взрывных устройства, а также компоненты к таким устройствам. Установлено, что Сакауов вынашивал идеи совершения насильственных действий в отношении сотрудников силовых структур». Как следует из сообщения Генпрокуратуры, сегодня, 12 сентября, в одном из многоквартирных жилых домов Первого микрорайона города Кульсары сотрудниками правоохранительных органов установили еще нескольких лиц, причастных к террористической группе, в которую входил погибший Сакауов. «В целях их задержания и обезвреживания была объявлена антитеррористическая операция, в зоне ее проведения введен особый правовой режим, проведена эвакуация жильцов и выставлено оцепление», говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. Под предлогом того, что нужно ликвидировать утечку газа, жителей трех домов вывели из зданий на улицу; были эвакуированы ученики и работники ближней школы. «Коробку», состоящую из трех опустевших домов, оцепили полиция и спецназ. Группа из шести человек, которых подозревали в терроризме, находилась в квартире на четвертом этаже дома номер 22. Они отказались сдаться и оказали сопротивление, очевидцы говорят, что слышны были взрывы и автоматные очереди. Как сообщает Генпрокуратура, еще до начала каких-либо действий сотрудников спецслужб террористы подорвали несколько взрывных устройств и открыли огонь. Один сотрудник спецподразделений был ранен. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Лента.Ру напоминает, что в августе 2012 года спецоперация против предполагаемых террористов была проведена в дачном поселке «Тан» под Алма-Атой. В результате были убиты девять боевиков: они отказались сдаться и при сопротивлении ранили одного из сотрудников спецподразделения. На след боевиков силовики вышли в результате расследования взрыва и пожара в одном из домов в поселке Таусамалы Алматинской области, который произошел 11 июля 2012 года. Тогда на месте взрыва были обнаружены восемь трупов, оружие, компоненты для самодельных взрывных устройств, религиозная литература, а также комплекты униформы сотрудников казахстанской полиции. В конце 2011 года в послке Боралдай Илийского района Алма-Атинской области тоже была проведена спецоперация, в ходе которой была уничтожена террористическая группа из пяти боевиков. Тогда погибли двое спецназовцев. Международное информационное агентство «Фергана» Эксперт: Действия Лукашенко могут блокировать инициативы Путина в Кыргызстане 2012-09-12 14:25 Александр Травников На фото слева: Жаныбек Бакиев — брат бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Находится в базе данных Интерпола В последние недели отношения между Кыргызстаном и Белоруссией, приютившей сбежавшего киргизского президента Курманбека Бакиева, становятся все более напряженными. Бишкек отозвал своего посла из Минска, заговорили о возможном разрыве дипломатических отношений. По просьбе «Ферганы» перспективы развития конфликта анализирует заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Напомним, что конфликт разразился после того, как в прессу попали фотографии брата бежавшего президента Киргизии Жаныша Бакиева, которого на родине обвиняют во многих преступлениях, включая личное участие в пытках и убийстве Медета Садыркулова, бывшего секретаря Совбеза Кыргызстана. На фотографиях Жаныш Бакиев запечатлен в Минске. На прошлой неделе выяснилось, что в Казахстане правоохранительные органы в приграничной деревне задержали бывшего бакиевского чиновника, которого на родине разыскивают за совершение уголовного преступления. Чиновник при задержании предъявил паспорт гражданина Республики Беларусь на имя Пазыла Ташбаева, 1955 года рождения, уроженца Алматы, выданный в 2011 году Первомайским РУВД Минска, хотя его настоящее имя задержанного - Пайзулла Рахманов. Таким образом, стало понятно, что белорусские спецслужбы не просто предоставляют бакиевцам убежище, но помогают им скрываться, обеспечивая подложными документами. В ответ на протесты Бишкека и митинги у белорусского посольства, Минск дал понять, что в ответ может затормозить вступление Киргизии в Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Как заявил 1 сентября Александр Лукашенко, «мы им (Кыргызстану – ред.) сразу сказали: «Когда вы пройдете весь путь в нынешнее единое экономическое пространство — а это массив документов, которые разработаны, к ним надо присоединиться, к этим документам, соглашениям, надо их внутри переварить и ратифицировать и сделать их законами, — когда вы этот длинный путь пройдете, тогда рассмотрим и примем решение, быть вам членами Единого экономического пространства или нет. Рассмотрим. А стремление почему не поддержать? Стремитесь, мы это поддерживаем. Но будешь ты членом будущего Евразийского экономического союза или нет – это большой вопрос». Эксперт Андрей Грозин полагает, что таким образом Александр Лукашенко торпедирует инициативы своего российского коллеги и рискует сам остаться в результате в изоляции: «Пока речь идет не о свершившемся факте, а об анонсированной угрозе. Конечно, если она будет претворена в жизнь, для Кыргызстана это будет достаточно неприятно, поскольку Таможенный союз для Киргизии – шанс вытащить экономику из той ямы, в которой она много лет пребывает. При всех условиях, членство Киргизии в Таможенном Союзе даст больше плюсов, чем минусов. Но, на самом деле, если Лукашенко действительно переведет свои двусторонние проблемы в отношениях с Бишкеком в плоскость торможения экономической интеграции, он затронет проект лично Владимира Путина. Ни для кого не секрет, что для российского президента продолжение интеграционных процессов с Киргизией и Таджикистаном – это вещь приоритетная. Иначе весь процесс интеграции, который Москва хотела бы видеть на постсоветском пространстве, потеряет темп. Конечно, возможно, что последние жесты Минска – просто ритуальное потрясание оружием перед боем, который он никогда и не начнет. Если же Александр Лукашенко все-таки начнет претворять свои угрозы в жизнь, то встанут вопросы: захочет ли Москва повлиять на Минск и есть ли у нее в резерве средства такого влияния. На второй вопрос я бы ответил положительно. Вся история взаимоотношений России и Белоруссии последних трех лет свидетельствуют о том, что рычаги влияния есть, и достаточно серьезные. Когда Россия хочет, она добивается своего. А вот что касается желания… Конечно, не следует забывать, что Курманбек Бакиев без ведома Москвы в Минске не появился бы. В операции по вывозу его из охваченной беспорядками Киргизии в 2010 году ведущую роль сыграл Казахстан, но без согласия Кремля (у которого тогда, кстати, к Бакиеву были свои серьезные претензии) она бы не состоялась. Я не думаю, что Путин стал бы давить на Лукашенко с целью выдать киргизам их экс-президента. Но в отношении попыток торпедирования расширения Таможенного Союза давление может быть оказано, и очень серьезное. Правда, скорее всего, оно будет скрытым, непубличным. Но от этого не менее эффективным. Спекулировать на теме ЕЭП и ТС Лукашенко будет сложно. Вскоре Путина ждут с визитом в Бишкеке (визит состоится 20 сентября - ред.), и он там, вероятно, еще раз обозначит свою позицию по интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Отдельный вопрос – на чью сторону встанет в этой ситуации Казахстан. Назарбаева недавно тепло принимали в Бишкеке, он подписал рамочный договор о строительстве новой ЛЭП из Киргизии в Казахстан и так далее. И специально подчеркнул, что хочет видеть Киргизию в Таможенном союзе. Посмотрим, выдадут ли кыргызстанским правоохранительным органам арестованного бакиевца. Правда, на днях в Астане побывал Ислам Каримов, который там сделал резкие заявления в отношении будущих гидроэнергетических проектов в Центральной Азии. Каримов имел в виду таджикистанскую Рогунскую ГЭС, но также и российский проект со строительством Камбаратинского каскада ГЭС. Нурсултан Назарбаев от него не дистанцировался, хотя, возможно, просто был осторожен со своим легковозбудимым коллегой. О том, что в действиях Назарбаева является тактикой, а что – стратегией, мы тоже вскоре узнаем. Но и то, что именно Назарбаев является идеологом образования евразийского наднационального образования на постсоветском пространстве, тоже забывать не стоит. Ему вряд ли понравится, если идею Евразийского союза будут ставить под угрозу из конъюнктурных соображений. Не исключено, что эта тема окажется предметом обсуждения на саммите СВМДА (Совещание по мерам доверия и взаимодействия в Азии). Саммит этой организации, созданной по инициативе Назарбаева, вскоре должен состояться в Казахстане. В целом же, я думаю, и Астана, и Москва будут сейчас заинтересованы в том, чтобы погасить конфликт между Минском и Бишкеком, или, по крайней мере, сделать так, чтобы его не выносили на публику», - заключил Андрей Грозин. Записал Александр Травников Казахстан: Беженец-протестант арестован и может быть экстрадирован в Узбекистан 2012-09-12 22:27 Андрей Гришин 5 сентября в Алма-Ате (Казахстан) полицейские задержали 32-летнего узбекского беженца Максета Джаббарбергенова, и 7 сентября Бостандыский районный суд выдал санкцию на его арест до сорока дней, пока Генеральная прокуратура не решит, следует его передавать узбекской стороне или нет. Для Казахстана арест и экстрадиция узбекских беженцев далеко не единичный случай. Однако существенное отличие нынешнего инцидента от всех предыдущих в том, что М.Джаббарбергенова, на которого в Узбекистане выдали ордер на арест, был объявлен в межгосударственный розыск, по сути, за свою приверженность христианству. Христианин-пятидесятник (направление протестантизма) Максет Джаббарбергенов возглавил общину в своем родном городе Нукусе, столице автономной республики Каракалпакии, несмотря на то, что в этой части страны запрещена любая протестантская деятельность. В 2007 году в ходе антитеррористического рейда милиция ворвалась в его дом, после чего Максета обвинили в организации «незаконного» религиозного собрания и конфисковали религиозную литературу. Правда, в отделении милиции проявили гуманизм и его отпустили домой, где Максета ждали беременная жена Айгуль и трое детей. Сразу же после того Максет выехал в Ташкент и смог перейти границу с Казахстаном. Годом позже к нему присоединилась супруга с четырьмя детьми. В 2009 году семья получила статус беженцев, выданный офисом УВКБ ООН. В 2012 году, поскольку в Казахстане изменилось законодательство и с тех пор государство решает, предоставлять статус беженца или нет, М.Джаббарбергенов обратился с просьбой предоставить убежище в госорганы. И получил отказ, как и все остальные немногие беженцы из стран-членов ШОС. - Все эти годы они вполне спокойно жили. Даже могли выехать в третью страну, но отказались сами, посчитав, что здесь им лучше, - объясняет Денис Дживага, юрист Казахстанского международного бюро по правам человека, координатор проекта УВКБ/NED «Правовая помощь беженцам», который сейчас занимается делом узбекского пятидесятника. Арест Джаббарбергенова стал для всех полной неожиданностью. Как оказалось, узбекские власти о нем не забыли, объявив в межгосударственный розыск. Причем в ордере на розыск сказано: «Если местонахождение Джаббарбергенова будет установлено, прошу задержать его и сообщить нам. Мы немедленно вышлем конвой». Не исключено, что в связи с недавним визитом президента Узбекистана Ислама Каримова в Казахстан силовики решили срочно продемонстрировать свою приверженность договоренностям с братской «по духу» республикой о взаимовыдаче беглецов, несмотря на их политический статус и мотивы бегства. В результате стражи порядка действовали в режиме аврала. И хотя многодетная семья верующих не доставляла казахстанским властям никаких проблем, полицейским срочно понадобилось «взять» пастора, для чего они даже двумя неделями ранее арестовали сестру Айгуль, поместив ее в приемник-распределитель для лиц без определенного места жительства. В ее мобильном телефоне обнаружился номер Айгуль, так что выйти на семью беженцев не составило никакого труда. Уже после ареста Максета полицейские отпустили сестру Айгуль. Перед тем, как оказаться под арестом, Максет Джаббарбергенов позвонил в Бюро по правам человека. Он сообщил, что вызывают в полицию, но якобы не по его вопросу, а по поводу задержания родственницы жены, просто попросили написать объяснительную. Вечером в эту же организацию позвонили из УВКБ ООН и проинформировали о задержании Максета. Через два дня к правозащитникам обратилась его супруга Айгуль. С ее слов, Максета обвиняют в религиозном экстремизме. В настоящее время Максет Джаббарбергенов находится в следственном изоляторе Алма-Аты в ожидании решения Генеральной прокуратуры. Казахстанское международное бюро по правам человека предоставило ему адвоката Юрия Стуканова, по жалобе которого впервые было вынесено решение Комитета ООН по правам человека в отношении Казахстана, после того как власти выдали Китаю уйгурского беженца Исраэла Аршитдина. Если дело дойдет до экстрадиции, то правозащитники намерены сразу же подключить механизмы ООН. Надо сказать, что Казахстан в связи с его практикой выдачи политических и религиозных беженцев имеет довольно скверную репутацию в соответствующих органах Организации Объединенных Наций. Последний случай с выдачей двадцати девяти узбекских беженцев, несмотря на волну протестов и требования ООН приостановить экстрадицию, явно продемонстрировал, что официальная Астана не намерена сильно обращать внимание на свои международные обязательства. Вместе с тем на самом деле существует вероятность, что все может «по-тихому» благополучно закончиться, как только спадет ажиотаж, связанный с визитом Ислама Каримова, а отношения между двумя странами войдут в свою обычную проблемную колею. Тем более есть подобные прецеденты. В конце июля этого года разрешилась история другого гражданина Узбекистана Собира Носырова, который провел в следственном изоляторе Уральска (городе на Западе Казахстана) ровно год. Сам С.Носыров вместе с семьей в 2005 году выехал в Россию, где, пройдя все спецпроверки ФСБ, спокойно проживал и работал. Разве что время от времени, когда заканчивался срок его российской регистрации, ему приходилось выезжать в Казахстан, в ближайший для него город Уральск. Однако в июле 2011 года Собир Носыров был задержан на казахстанской границе: якобы на него имелся экстрадиционный запрос из Узбекистана по обвинению в участии в андижанских событиях. Хотя, как выяснилось во время суда, в розыск он был объявлен еще в 2003 года, задолго до «Андижана», и до въезда в Россию два «розыскных» года проживал в Узбекистане. Вполне вероятно, что его спокойно бы выдали Узбекистану, если бы о его деле не узнали правозащитники и не направили срочное сообщение в Комитет ООН против пыток, т.к. первое время С.Носыров содержался в одиночном заключении, полностью оторванный от внешнего мира, родственников и адвокатов, что согласно международным стандартам квалифицируется как пытка – «инкоммуникадо». Комитет ООН отреагировал достаточно оперативно (снова сказалась история с экстрадированными узбекскими беженцами) и направил запрос Генеральной прокуратуре Казахстана, чтобы та предоставила свои доводы. Оказалось, что прокуратуре оправдать действия силовиков и свое бездействие нечем, а представленные ООН доводы не выдерживают никакой критики. Для государства дело снова запахло «жареным» и внезапно, спустя год заключения, Собира Носырова освободили 24 июля 2012 года. Без каких-то объяснений и извинений его довезли в сопровождении адвоката и правозащитников до российской границы… В связи с этой историей Денис Дживага выражает осторожный оптимизм касательно арестованного узбекского пастора: - В силу того, что была признана незаконной выдача 29-ти узбекских беженцев, есть вероятность, что власти не захотят получить еще одну головную боль. Сейчас, кажется, наоборот правоохранительные органы не заинтересованы в новых обвинениях в незаконной выдаче. Единственно, сколько это дело протянется – оно может и год протянуться. Будем надеяться, что его дело тоже решится положительно. Андрей Гришин Международное информационное агентство «Фергана» Президент Узбекистана ратифицировал договор о дружбе стран-членов ШОС 2012-09-13 10:27 ИА Фергана.Ру Президент Узбекистана Ислам Каримов 12 сентября подписал закон о ратификации «Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шахнайской организации сотрудничества», сообщает Газета.Uz. Договор был подписан в Бишкеке 16 августа 2007 года на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Законодательной палатой Олий Мажлиса (узбекского парламента) закон о ратификации был принят 8 августа 2012 года, одобрен Сенатом - 30 августа. В договоре отмечается, в частности, что подписавшие его страны связаны историческими узами добрососедства, дружбы и сотрудничества и убеждены в том, что укрепление и углубление этих отношений отвечает коренным интересам их народов и способствует делу мира и развития на пространстве ШОС и во всем мире. Документ закрепляет принципы государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ стран ШОС. Участницы договора признают, что процессы глобализации усиливают взаимозависимость государств, поэтому их безопасность и процветание связаны неразрывно. Они считают, что современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный характер и противостоять им эффективно можно, лишь объединяя усилия и придерживаясь согласованных принципов и механизмов взаимодействия. Участницы договора разрешают разногласия друг с другом мирным путем, уважают право друг друга на выбор пути политического, экономического, социального и культурного развития с учетом исторического опыта и национальных особенностей каждого государства. Подписанты осознают необходимость уважения культурно-цивилизационного многообразия современного мира и подтверждают готовность расширять взаимовыгодное сотрудничество как между собой, так и со всеми заинтересованными государствами и международными организациями в целях содействия построению справедливого и рационального миропорядка для создания благоприятных условий устойчивого развития государств-членов ШОС. Договор не направлен против каких-либо государств и организаций, и подписавшие его стороны придерживаются принципа открытости внешнему миру, стремясь превратить пространство ШОС в регион мира, сотрудничества, процветания и гармонии. Участники договора руководствуются намерением способствовать демократизации международных отношений и становлению новой архитектуры глобальной безопасности на основе равенства, взаимного уважения, взаимного доверия и выгоды, а также отказа от блокового и идеологического разделения. Они также преисполнены решимости укреплять дружественные отношения между собой, чтобы дружба их народов передавалась из поколения в поколение. Полный текст договора доступен здесь Шахнайская организация сотрудничества была создана в 2001 году в противовес НАТО. Членами ШОС являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей присутствуют Индия, Иран, Пакистан и Монголия. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан и Китай подписали документы о реализации более 30 инвестиционных проектов на $5.3 млрд 2012-09-13 10:43 ИА Фергана.Ру 12 сентября 2012 года президент Узбекистана Ислам Каримов принял вице-премьера Госсовета Китая Хуэя Ляньюя, который возглавил китайскую делегацию, прибывшую в Ташкент. В рамках визита были приняты документы об экономическом взаимодействии двух стран, в том числе о реализации более 30 инвестиционных проектов на общую сумму более 5.3 млрд долларов, сообщает Газета.uz. В настоящее время в Узбекистане реализуется целый ряд узбекско-китайских совместных проектов в нефтегазовой сфере (с августа 2012 года начались регулярные поставки узбекского газа в Китай). Согласно рамочному соглашению, заключенному между Китаем и Узбекистаном в 2010 году, Китай будет закупать у Ташкента ежегодно 10 млрд кубов природного газа. По данным Интерфакса, сегодня для экспорта в Китай природного газа из Туркмении, Казахстана и Узбекистана используется газопровод Средняя Азия-Китай, строительство которого началось в 2008 году. Пропускная способность двух веток газопровода составляет 30 млрд кубометров газа в год. В декабре 2009 года была сдана в эксплуатацию первая из двух веток газопровода, в 2010 году завершено строительство второй ветки. В декабре 2011 года Узбекистан и Китай приступили к строительству третьей ветки газопровода Средняя Азия-Китай, проектная мощность третьей ветки - 25 млрд кубов в год. Ожидается, что поставка газа по третьей ветке начнется в январе 2014 года. Стоимость проекта оценивается в 2.2 млрд. долларов, финансирование осуществляется за счет кредитов Государственного банка развития Китая и прямых инвестиций Китайской национальной нефтегазовой корпорации. Среди других узбекско-китайских проектов, о которых были достигнуты договоренности во время визита вице-премьера Госсовета Китая, - открытие авиасообщения по маршруту Навои-Тяньцзин и появления авиарейсов в Шанхай и Гуанчжоу. С июля уже осуществляются регулярные пассажирские рейсы между Ташкентом и Урумчи. Кроме того, за счет китайских кредитов ведется работа по расширению мощностей Дехканабадского завода калийных удобрений и Кунградского содового завода. Совокупный портфель китайских кредитов (по линии Государственного банка развития Китая и Экспортно-импортного банка КНР) составляет 4.5 млрд долларов. Международное информационное агентство «Фергана» ООН: Доходы талибов за один год составили $400 млн 2012-09-13 11:31 ИА Фергана.Ру  Согласно докладу, такую сумму талибам удалось собрать за счет добровольных пожертвований, вымогательства у предпринимателей и наркоторговцев, а также налогов, которые они вводят в контролируемых ими регионах, в частности, на торговлю, воду, электричество и разведение опиумного мака. Так, они ввели 10-процентный налог на урожай и налог на здоровье в размере 2,5 процента, передает Радио Свобода. Кроме того, десятки миллионов долларов движение «Талибан» получило за счет хищения средств, которые были изначально предназначены для восстановления инфраструктуры Афганистана, отмечает ООН. Что касается наркоторговли, то, вопреки широко бытующему мнению, талибы не принимают в ней большого участия, утверждают эксперты ООН. Если в 2011-2012 году доходы от торговли наркотиками в Афганистане составили $4 млрд, то на долю талибов из этой суммы приходилось лишь около 100 миллионов. Это свидетельствует о том, что «Талибан» не прилагает значительных усилий для того, чтобы получать доходы и из этой сферы, отмечается в докладе ООН. По данным международного стабилизационного контингента ISAF, на которые ссылаются авторы документа, ежегодно талибы расходуют на свои операции до $155 млн, что позволяло им с 2006 года постоянно наращивать сопротивление афганскому правительству и иностранным войскам. Тем временем США, поняв, что победить талибов им все же не удастся, ищут пути для заключения с ними мирного соглашения. Госдеп требует от талибов прекращения боевых действий, разрыва связей с «Аль-Каидой» и признания афганской конституции. Боевики настаивают на выводе из страны всех иностранных войск, признания движения «Талибан» в качестве легитимной политической силы в Афганистане, невмешательства в политику страны, а также освобождения плененных членов движения. Согласно докладу Королевского объединенного института родов войск Великобритании о движении «Талибан», в нем сейчас превалируют два течения. Одно – «умеренные талибы» муллы Омара - готово к переговорам с США и даже к подвижкам в вопросе о присутствии иностранных военных баз в ряде афганских провинций, поясняет Deutsche Welle. Другое - так называемая «сеть Хаккани», «воинственные» талибы, - корни этого течения в Пакистане, оно решительно настроено против переговоров с НАТО. На внутриполитические разногласия среди талибов накладывается конфликт поколений: нынешние лидеры «Талибана» заняли свои позиции во время военных действий 1980-1990-х годов, а новое поколение сформировалось и социализировалось в иных условиях - в лагерях беженцев и в медресе. Это различие существенно влияет на разницу в подходах и взглядах внутри движения. По оценкам американских специалистов, в целом среди командиров «Талибана» средний возраст за последние десять лет снизился с 35 до 23 лет, что свидетельствует о «вымывании» старшего поколения талибов. Эксперты предупреждают, что даже если мулла Омар огласит решение прекратить боевые действия, оно все равно могут продолжиться. Международное информационное агентство «Фергана» Суд над МТС в Узбекистане: «Быстрее, еще быстрее!» 2012-09-13 12:29 Фергана Судебный процесс по делу «МТС-Узбекистан» (иностранного предприятия «Уздунробита») стремительными темпами выходит на финишную прямую. Слушания начались 27 августа, и всего за две недели суд успел опросить всех участников и свидетелей, и огласить материалы дела. А вчера, 12 сентября, в Ташкентском городском суде по уголовным делам уже состоялись и прения сторон. СУД СКОРЫЙ И НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ По сведениям, полученным редакцией «Ферганы» от источника, знакомого с ходом слушаний в Ташкентском городском суде, суд проходит с целым рядом процессуальных нарушений со стороны судей и гособвинителей. По словам нашего источника, отмечено несколько случаев когда свидетели, фигурирующие в деле - сотрудники «Уздунробиты» и компаний-контрагентов - путались в своих показаниях. Показания некоторых из них, данные на этапе следствия, не совпадали с тем, что они говорили на суде. Впрочем, суд не обращал никакого внимания на эти расхождения, и, более того, обвинители постоянно и настойчиво напоминали свидетелям о ранее данных ими показаниях во время допросов в прокуратуре. Напомним, что во время следствия арестованным и многим другим работникам «Уздунробиты, проходившим по делу свидетелями, на допросах угрожали, подвергали их сильнейшему психологическому прессингу с целью получения самообличительных признаний. МТС сообщала о том, что допросы порой велись в ночное время, а адвокаты не всегда имели возможность доступа к своим подзащитным, а одному сотруднику компании, по его рассказам, следователи на допросе угрожали «провести дома обыск и найти наркотики». Некоторые из свидетелей давали показания на узбекском языке, однако, параллельный перевод на русский язык оставлял желать лучшего. Все замечания адвоката по этому поводу были проигнорированы судом. Кроме того, имел место вопиющий факт, когда прямо во время судебных заседаний прокуратура вызывала на допрос ряд свидетелей, которые могли бы озвучить показания, «неудобные» для обвинителей. О предвзятости следствия и судебного рассмотрения МТС заявляла неоднократно. Напомним, в пресс-релизе от 31 августа говорилось следующее: «МТС заявляет, что решение об аресте имущества компании в связи уголовным процессом в отношении ее сотрудников, в условиях, когда МТС-Узбекистан не привлечена, несмотря на свои ходатайства, в качестве гражданского ответчика по делу, наглядно свидетельствует о заказном характере преследования компании и стремлении властей Узбекистана осуществить незаконный захват бизнеса МТС в максимально сжатые сроки». О чрезвычайной спешке в ходе процесса свидетельствуют и такие факты: в один из дней слушаний было допрошено 56 человек, в другой – 90 (!). Отметим, что, как правило, на рассмотрение подобных дел по узбекскому законодательству отводится три месяца. «Весь процесс отъема бизнеса – от первых проверок до ареста имущества – занял у генеральной прокуратуры Узбекистана всего три месяца, тут сложно усомниться, что все дело против «Уздунробиты» было спланировано заранее», - говорит в своем интервью агентству Прайм нынешний генеральный директор «Уздунробиты» Дмитрий Шуков, назначенный на свой пост через несколько дней после ареста предыдущего директора - Радика Даутова. ОБВИНЯЮТ В ТОМ, ЧТО СОЗДАЛА ГУЛЬНАРА В конце августа 2012 года, практически одновременно с началом данного судебного процесса, Управление судебного департамента Ташкента, выполняя распоряжение генеральной прокуратуры Узбекистана, вынесло постановление об аресте всего имущества «Уздунробиты». Сам факт того, что арест имущества компании осуществлен в связи с уголовными обвинениями и требованиями о возмещении ущерба на сумму около $700 миллионов, выдвинутыми против физических лиц - четырех сотрудников «МТС-Узбекистан» - категорически противоречит узбекскому законодательству. Основной объем претензий к обвиняемым приходится на вмененную статью 190 Уголовного Кодекса Узбекистана «Деятельность без лицензии». Следствие утверждает, что именно якобы незаконная работа филиалов «Уздунробиты» без наличия отдельных лицензий привела к сокрытию налогов и нанесла государству ущерб на сумму более $400 миллионов. В свою очередь, МТС сразу же заявила, что это обвинение не имеет оснований и противоречит официальным документам, в том числе, ранее выданным Уздунробите самим лицензирующим органом – Узбекским Агентством связи и информатизации (УзАСИ). «УзАСИ, являясь акционером «Уздунробиты» до 2002 года, создало и применяло действующую по сегодняшний день филиальную структуру компании и далее фактически подтвердило возможность использования этой структуры при выдаче лицензии оператору. Лицензионное соглашение, заключенное ООО «Уздунробита» в 2004 году и подписанное Абдуллой Ариповым, генеральным директором УзАСИ в тот период и вице-премьером Республики Узбекистан в настоящее время, прямо указывает, что лицензии «Уздунробита» на протяжении всего срока действия распространяются на все филиалы «Уздунробита», независимо от времени их создания, при этом перечень филиалов прилагается к лицензионному соглашению в качестве приложения», - говорилось в пресс-релизе МТС от 9 августа 2012 года. Самое интересное заключается в том, что создание филиальной структуры «Уздунробиты» приписывала себе сама Гульнара Каримова. «Фергане» удалось разыскать номер московского журнала «Карьера» за май 2005 года, в котором был опубликован материал, ярко свидетельствующий о немаловажной роли «узбекской принцессы» в становлении компании.

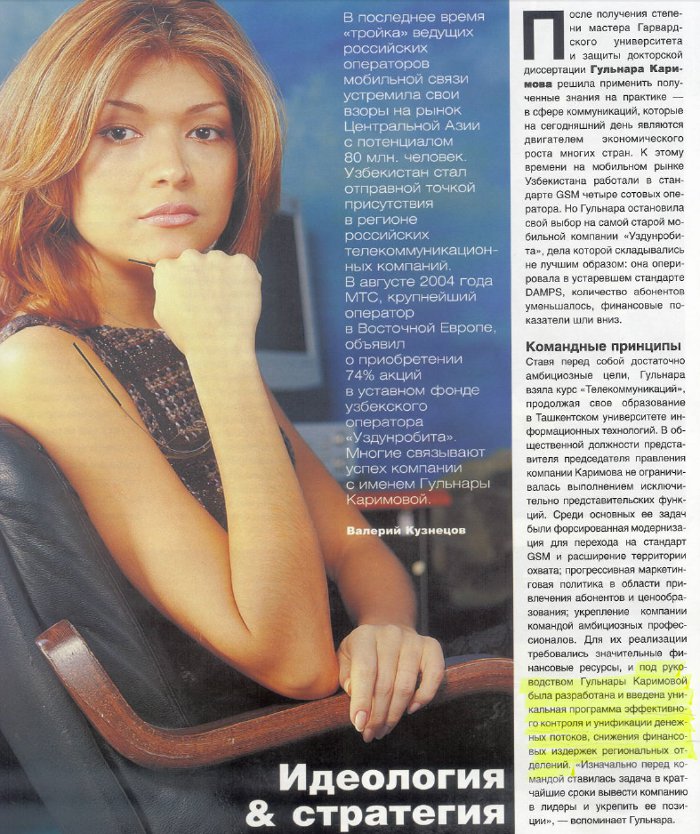

В этой статье, написанной в откровенно комплиментарной в адрес Гульнары форме, о дочери узбекского президента говорится буквально следующее: «В общественной должности представителя председателя правления компании Каримова не ограничивалась выполнением исключительно представительских функций. Среди основных ее задач были форсированная модернизация для перехода на стандарт GSM и расширение территории охвата; прогрессивная маркетинговая политика в области привлечения абонентов и ценообразования; укрепление компании командой амбициозных профессионалов. Для их реализации требовались значительные финансовые ресурсы, и под руководством Гульнары Каримовой была разработана и введена уникальная программа эффективного контроля и унификации денежных потоков, снижения финансовых издержек региональных отделений. «Изначально перед командой ставилась задача в кратчайшие сроки вывести компанию в лидеры и укрепить ее позиции», — вспоминает Гульнара».

Гульнара Каримова — в окружении топ-менеджеров компании «Уздунробита». 2005 г., фото из журнала «Карьера» С высокой долей вероятности можно предполагать, что в середине двухтысячных годов влиятельнейшая бизнес-вумен Узбекистана Гульнара Каримова была не только членом правления компании «Уздунробита», но и ее реальным владельцем. И именно у фирм, подконтрольных этой царственной особе, покупали телекоммуникационную компанию московские «Мобильные Телесистемы». И, кажется, именно интересы Гульнары Каримовой стоят за стремительным разгромом успешной сотовой компании. ИСЧИСЛЕН, ВЗВЕШЕН, РАЗДЕЛЕН Скорые и несправедливые суды могут привести только к одному: к изъятию активов «Уздунробиты» в пользу государства, то есть, фактической национализации стопроцентной иностранной компании. Ранее подобным же образом в стране были национализированы несколько других иностранных предприятий - индийский Spentex Toshkent Toytepa, российский «Вимм-Билль-Данн», турецкие «Демир» и «Туркуаз». В пользу государства, когда-то мило улыбавшегося и обещающего зарубежным инвесторам самый лучший режим благоприятствования, были отобраны британские и американские золотодобывающие предприятия, был организован отъем казахстанского «Бекабадцемента». Под давлением властей страны уходит из Узбекистана один из ведущих мировых производителей пива - Carlsberg... После спешной национализации прибыльный бизнес передается на баланс какой-нибудь специально созданной под это грязное дело полугосударственной компании, находящейся под полным контролем первых персон государства. Компании быстренько меняют название и торговую марку, и в скором времени она начинает работать вновь, принося весьма ощутимые доходы своим новым хозяевам. Подобное обращение с зарубежным бизнесом грозит Узбекистану окончательным уходом инвесторов и потерей уже вложенных капиталов. Свою обеспокоенность ситуацией, возникшей вокруг известной российской компании, уже выразила Торгово-промышленная палата России. Вступилась за «МТС-Узбекистан» и Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе . Впрочем, официальный Ташкент хранит гробовое молчание. До каких пор? Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||