| ← Июль 2012 → | ||||||

|

8

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

10

|

||||||

|

16

|

||||||

|

30

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Узбекистан: Банковские счета Colorit Design, собственником которой является группа МТС, заблокированы

|

Узбекистан: Банковские счета Colorit Design, собственником которой является группа МТС, заблокированы 2012-07-30 09:41 ИА Фергана.Ру  Colorit Design до 85 процентов своих поверхностей отводила под рекламу МТС. Сейчас постеры МТС сняты, реклама некоторых других клиентов в рамках ранее заключенных договоров по-прежнему висит, но технически обслуживать конструкции практически невозможно, поясняют в Colorit Design. Будущее компании напрямую связывают с тем решением, которые власти Узбекистана примут по «Уздунробите», деятельность которой была приостановлена 17 июля. Colorit Design владеет более одной тысячи щитов по все стране, 600 конструкций сити-формата и сетью из 13 светодиодных экранов. В 2009 году, по данным узбекского маркетингового агентства De Facto, Colorit Design был первым по выручке — его доход оценивался в $2,1 млн. Для сравнения: выручка его ближайшего конкурента — JCDecaux Uz — тогда не превышала $761 тыс. Как отметил директор De Facto Азиз Буриев, в 2009 году затраты на всю наружную рекламу в Узбекистане не превосходили $15 млн, а дочка МТС - компания «Уздунробита» - купила Colorit Design за огромную по местным меркам сумму. В отчетности МТС говорится, что при покупке Colorit Design сам бренд был оценен в $2 млн, а в $27,1 млн — гудвилл (репутация, связи, влияние и прочее). Практически половина маркетинговых затрат «Уздунробиты» приходится на наружную рекламу, и покупка Colorit Design позволила снизить операционные расходы на рекламу, поэтому для МТС это была очень эффективная инвестиция. Как напоминает Коммерсант, из российских медиакомпаний в Узбекистане пытался работать холдинг «СТС Медиа»: в 2007 году он в партнерстве с местной «Терра Групп» создал первый в этой стране негосударственный телеканал, но уже в 2010 году было принято решение прекратить операционную деятельность. Официальной причиной были названы неблагоприятные перспективы развития телерекламного рынка Узбекистана. В настоящий момент Colorit Design оказывает рекламные услуги «в рамках имеющихся у нее возможностей», сообщили в штаб-квартире МТС. И добавили, что Colorit Design, как и «Уздунробита», неоднократно проверялась, и ее деятельность не вызывала никаких нареканий. Напомним, проблемы у дочернего предприятия ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) в Узбекистане (компания «Уздунробита») – крупнейшего из четырех операторов мобильной связи в республике, имеющего в своем активе более 9 миллионов абонентов — начались еще в июне 2012 года. Компанию обвиняют в незаконной эксплуатации свыше 250 базовых станций, нецелевом использовании денежных средств, расхищении имущества, а также использовании противоправных схем по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения. Гендиректор компании Бехзод Ахмедов объявлен в международный розыск, арестовано несколько топ-менеджеров. 17 июля действие лицензии компании «Уздунробита» было приостановлено на десять дней согласно приказу Узбекского агентства связи и информатизации (УзАСИ). Анализ ситуации вокруг компании читайте в здесь и здесь. Между тем, 27 июля Генеральная прокуратура Узбекистана повысила сумму ущерба республике от действий дочки российского сотового оператора – с 500 млрд сумов до 700 млрд (почти $370 млн по государственному курсу или $241 по реальному). Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: Международное партнерство по правам человека обратилось к Н.Назарбаеву по поводу дела В.Челаха 2012-07-30 10:10 ИА Фергана.Ру Международное партнерство по правам человека опубликовало открытое письмо по делу Владислава Челаха, арестованного по обвинению в убийстве 14 пограничников и егеря. Письмо адресовано президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, копия отправлена в Генеральную прокуратуру республики. Брижитт Дюфор, директор Международного партнерства по правам человека, пишет: «Уважаемый господин Президент, Я обращаюсь к Вам от имени Международного партнерства по правам человека, чтобы выразить обеспокоенность по поводу дела 19-летнего призывника Владислава Челаха. <…> Челах содержался под стражей фактически incommunicado (без общения) в течение большей части двух последних месяцев. Соответственно, он был лишен встреч и связи со своими адвокатами и со своей семьей. Из-за опасений, что назначенный государством адвокат не предпринимает достаточно действий, чтобы защищать интересы своего клиента, начиная с 28 июня 2012 года, семья Челаха наняла частного адвоката для него. Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) наняло второго адвоката 15 июля 2012 года. Под различными предлогами встречи и общения этих адвокатов с подзащитным были запрещены следственными органами. Челаху также было отказано встречаться и связываться с семьей после одной короткой встречи с матерью и дядей, разрешенной 9 июня 2012 года. Эта встреча состоялась в присутствии сотрудников правоохранительных органов и под видеонаблюдением. Кроме того, когда Челах подвергся комплексному обследованию в Республиканском научно-практическом центре психиатрии (РНПЦП) в Алматы 19-24 июня 2012, его родственники и адвокаты не были проинформированы о точном характере и результатах этих исследований. Обстоятельства дела Челаха указывают на то, что права Челаха, в качестве обвиняемого были неоправданно ограничены, нарушая международные стандарты прав человека. Есть также основания опасаться за его благополучие во время нахождения под стражей. Как подчеркнули международные органы по правам человека, заключенные, которые лишены внешних контактов, в высшей степени уязвимы к жестокому обращению, в том числе к принудительному психиатрическому вмешательству. Обеспокоенность по поводу возможного запрещенного обращения с Челахом усилилась после того как ему наконец было разрешено увидеться со своими адвокатами 25 июля 2012 года, в следственном изоляторе в городе Талды-Курган в Алматинской области, где он находится и в настоящее время. Во время этой встречи он категорически отказался от своих признательных показаний, мотивируя это тем, что он дал их под психологическим давлением со стороны следствия. После июньской встречи с сыном мать Челаха также сообщила, что сын сумел незаметно от окружающих охранников шепнуть ей, что он «этого не делал», несмотря на то, что во время встречи он несколько раз повторял заявление о своей виновности. В видеозаписи этой встречи у Челаха сильно испуганный вид. Обеспокоенность по поводу обращения с Челахом в заключении также усиливается множеством открытых вопросов, которые окружают уголовное дело против него, в том числе несоответствия и противоречия в представленной информации о деле, а также неспособность правоохранительных органов определить четкий мотив для его предполагаемого преступления. В этом контексте мы хотели бы напомнить вам про обязательства Казахстана в рамках международного права в отношении прав задержанных. По статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП, который Казахстан ратифицировал в 2006 году), у каждого обвиняемого в уголовном преступлении есть право иметь достаточное время и возможность для подготовки своей защиты и для консультации с выбранным им самим защитником. У него также есть права не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя, или к признанию себя виновным. Комитет по правам человека, который осуществляет контроль над соблюдением МПГПП, отметил, что содержание под стражей без права переписки и общения должно быть запрещено в целях предотвращения пыток и других видов жестокого обращения, запрещенного статьей 7 Пакта. Адвокатам и членам семей должен быть обеспечен своевременный и регулярный доступ к задержанным. Комитет также подчеркнул, что защитник должен иметь возможность консультироваться с обвиняемым в условиях, которые полностью обеспечивают конфиденциальность их общения. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению, который был принят Генеральной Ассамблей ООН, также защищает право задержанного на его посещение адвокатом, на консультации и на связь с ним, в условиях полной конфиденциальности, а также право на посещение членами семьи и переписку с ними. Эти принципы также запрещают злоупотреблять положением задержанного, с целью принуждения его к признанию. По статье 13 Конвенции против пыток (которую Казахстан ратифицировал в 2008 году) компетентные органы должны провести быстрое и беспристрастное расследование всех утверждений о пытках. Статья 15 этой же Конвенции гласит, что любое заявление, которое, как установлено, было сделано под пыткой, нельзя использовать в качестве доказательства в ходе судебного разбирательства. Мы призываем Вас гарантировать, что права Владислава Челаха, в качестве задержанного, соблюдаются в строгом соответствии с международными стандартами прав человека. В частности, мы призываем вас принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы: - его адвокату и членам его семьи предоставлялся своевременный и регулярный доступ к нему; - было проведено быстрое, тщательное и беспристрастное расследование относительно утверждений, что он признался под давлением; и также, чтобы его признание не использовались в качестве доказательства против него, если будет установлено, что оно было сделано под давлением. В этом случае, сотрудники правоохранительных органов, которые несут ответственность за такое обращение с ним, должны быть привлечены к ответственности; - у него было достаточно времени и возможности для подготовки своей защиты, в том числе с помощью конфиденциального общения с его адвокатами, и чтобы дело против него проводилось в открытом и справедливом судебном разбирательстве, где он будет иметь возможность эффективно оспаривать выдвинутые против него обвинения». Напомним, что 31 мая 2012 года на временном пограничном посту «Арканкерген» («Горный») были обнаружены останки 14 тел (предположительно, пограничников) и местного егеря. 5 июня был задержан единственный выживший на заставе пограничник, 19-летний солдат-срочник Владислав Челах. Позже Генпрокуратура Казахстана опубликовала видеозапись, на которой В.Челах признается в убийстве сослуживцев, объясняя это «внезапным помутнением сознания». Видеозапись вызвала сомнения правозащитников, экспертов и журналистов, которые потребовали объективного расследования и открытого суда. Когда к В.Челаху, наконец, допустили адвокатов, нанятых семьей и правозащитниками, пограничник отказался от своих признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением. С тех пор к нему ни адвокатов, ни родственников не допускают. Результаты психиатрической экспертизы, которую прошел В.Челах, неизвестны. Международное информационное агентство «Фергана» МТС заявляет о незаконных действиях Генпрокуратуры Узбекистана - на задержанных сотрудников компании оказывалось давление 2012-07-30 10:20 ИА Фергана.Ру Пресс-служба ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) распространила 30 июля пресс-релиз в связи с незаконными, по мнению компании, действиями Генеральной прокуратуры Узбекистана. Напомним, дочернюю компанию МТС «Уздунробиту» («МТС-Узбекистан») обвиняют в незаконной эксплуатации свыше 250 базовых станций, нецелевом использовании денежных средств, расхищении имущества, а также использовании противоправных схем по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения. Гендиректор компании Бехзод Ахмедов объявлен в международный розыск, арестовано несколько топ-менеджеров. 17 июля действие лицензии компании «Уздунробита» было приостановлено на десять дней согласно приказу Узбекского агентства связи и информатизации (УзАСИ). Анализ ситуации вокруг компании читайте в здесь и здесь. Приводим полный текст сегодняшнего пресс-релиза МТС. «По имеющейся у МТС информации, на сотрудников «Уздунробиты», 100-процентной дочерней компании МТС в Узбекистане, могло быть оказано давление со стороны Генеральной прокуратуры Узбекистана с целью получения «признательных» показаний сотрудников «Уздунробиты» в получении вознаграждений в ОАО «МТС» в «качестве взяток за сокрытие узбекскими сотрудниками фактов завышения закупочных цен на оборудование». В частности, во время проведения так называемых допросов-бесед, по итогам которых были получены эти показания, адвокаты по несколько часов не могли получить доступ к своим подзащитным, сотрудникам «Уздунробиты». Когда следователи Прокуратуры допустили адвокатов к сотрудникам, последние уже подписывали «признательные» показания. В этой связи МТС вынуждена заявить следующее: Полученные таким образом обвинения против МТС в коммерческом подкупе сотрудников дочерней компании безосновательны и абсурдны. «Уздунробита» является 100-процентной дочерней компанией МТС, от ее финансовых результатов напрямую зависят консолидированные показатели Группы МТС. Это говорит о том, что Группа МТС заинтересована в максимальном снижении стоимости закупаемого в Узбекистане оборудования, что влияет на рост эффективности бизнеса. МТС в соответствии с принятыми в мировой практике стандартами мотивации персонала применяет программы дополнительного материального стимулирования сотрудников - как в рамках краткосрочной мотивации сотрудников, направленной на достижение ими конкретных показателей бизнеса, так и долгосрочной - на удержание наиболее талантливых работников. Такие программы применяются и для мотивации сотрудников «Уздуробиты» как 100-процентной дочерней компании МТС в Узбекистане. Дополнительное вознаграждение зависит от итогов деятельности Группы компаний МТС и призвано мотивировать персонал на достижение более высоких результатов деятельности компании, и не может служить вознаграждением за «завышение цен на закупаемое оборудование». Сотрудники «Уздунробиты», граждане Узбекистана, получающие вознаграждение в России, не нарушали и не нарушают законов Узбекистана и не совершили никаких, тем более, уголовно наказуемых правонарушений. Работодатель в полном объеме выплачивает за этих сотрудников налоги в условиях действующего российско-узбекского соглашения об избежании двойного налогообложения. Проводимые Прокуратурой Узбекистана проверки финансово-хозяйственной деятельности филиалов «Уздунробита» до сих пор не выявили каких-либо существенных нарушений, и «признательные» показания сотрудников, которые могли быть получены с нарушениями процессуального законодательства, свидетельствуют о том, что идет усиленное давление на бизнес МТС в Узбекистане. МТС оставляет за собой право защищать своих сотрудников и свои интересы всеми доступными правовыми методами. Пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко». Международное информационное агентство «Фергана» В Таджикистане заблокирован доступ к сайтам Би-би-си и Вести.Ру (обновлено) 2012-07-30 10:43 ИА Фергана.Ру Власти Таджикистана заблокировали доступ к сайтам британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си и российского телеканала Вести, сообщает 30 июля РИА Новости со ссылкой на компании по предоставлению интернет-услуг в этой республике. Такое решение принято Службой связи при правительстве республики. Напомним, несколько дней назад в Таджикистане блокировали доступ к видеосервису Youtube.com и сайту «Азия-плюс». Кроме того, по данным Азии-плюс, в списке заблокированных некоторыми провайдерами сайтов оказались Лента.Ру, Fergananews.com, таджикское агентство «Озодагон». Наблюдатели связывают блокировку сайтов с событиями в Хороге, где 24 июля была проведена спецоперация по обезвреживанию группировки, на которую власти Таджикистана возложили ответственность за убийство генерала спецслужб, начальника управления Госкомитета нацбезопасности по Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Абдулло Назарова. По официальным данным, в результате проведенной спецоперации были ликвидированы 30 и задержаны более 40 членов преступной группировки, в числе которых пять граждан Афганистана. У них изъято около ста единиц различного огнестрельного оружия. В ходе проведения спецоперации со стороны правительственных сил, по официальным данным, погибли 17 человек, еще 40 ранены. Среди мирного населения, как утверждают власти, погиб один человек - 58-летний мужчина. По неофициальным данным, погибших не менее двухсот человек, из них половина – мирные жители. Отметим также, что неожиданно замолчал и анонимный ресурс www.pamir-vesti.ru, который в течение последних дней был одним из источников яркой, но неподтвержденной информации. В частности, именно на этом веб-сайте впервые появилось сообщение о том, что неизвестные лица отправились на высокогорное озеро Сарез с большим количеством взрывчатки, чтобы разрушить плотину и вызвать катастрофу в регионе. Тем временем правительство Таджикистана, осуществляя информационную блокаду региона, продолжает транслировать свою версию начала событий. Так, 28 июля было распространено заявление генпрокуратуры, в тот же день на сайте Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана (АКН) опубликовано досье на предполагаемых лидеров вооруженных антиправительственных формирований. Международное информационное агентство «Фергана» Швеция: Глава МИДа Карл Бильдт обещает приложить все усилия для выяснения личности стрелявшего в имама Назарова 2012-07-30 11:33 ИА Фергана.Ру  Карл Бильдт Таким образом глава шведского МИДа отреагировал на решение суда отпустить подозревавшихся в соучастии в покушении на Назарова супругов Баходыра Пулатова и Нодиру Аминову. Внимание Бильдта было акцентировано на словах судьи о наличии политической подоплеки покушения на имама-диссидента и эмигранта, и о том, что нападение на него было спланировано и организовано за пределами Швеции. Бильдт отметил, что ничего подобного не случалось в период его пребывания на правительственных постах, и соответствующие службы будут «делать всё возможное, чтобы докопаться до сути этого вопроса». Напомним, один из самых известных мусульманских лидеров Узбекистана Обидхон Назаров в 2006 году получил политическое убежище в Швеции, где жил в Стромсунде. 22 февраля 2012 года на него было совершено третье по счету за последние годы покушение: неизвестный человек выстрелил в Назарова несколько раз и скрылся. Состояние пострадавшего остается тяжелым, он до сих пор находится в коме. В преступлении подозревается имеющий гражданства Узбекистана и России Юрий Жуковский, который, по данным следствия, прибыл в Швецию для исполнения преступного замысла из Москвы. Пулатов и Аминова помогли ему снять жилье в городе Стромсунд и отыскать живущего там Обидхона Назарова. Предполагаемый киллер пробыл там несколько дней, а затем улетел в Москву. В период его пребывания в Стромсунде и было совершено покушение на Назарова. Международное информационное агентство «Фергана» «Коммерсантъ»: Москва и Бишкек будут владеть «Камбаратой-1» в равных долях; Москва дает деньги на строительство 2012-07-30 11:49 ИА Фергана.Ру Как стало известно «Коммерсанту» из собственных источников, во время последнего визита премьер-министра Кыргызстана Омурбека Бабанова в Москву была достигнута договоренность об условиях российского инвестирования в строительство ГЭС «Камбарата-1». Напомним, что предполагаемая мощность ГЭС «Камбарата-1» 1.9 ГВт, стоимость строительства станции около 2 млрд долларов. Договоренность об участии России в строительстве Камбаратинских ГЭС-1 и ГЭС-2, а также каскада ГЭС на реке Нарын была достигнута в 2008 году. Была зарегистрирована российско-киргизская компания «Камбаратинская ГЭС-1», в которой 50% акций принадлежит российской «Интер РАО ЕЭС», а другие 50% - киргизскому ОАО «Электрические станции». В 2009 году Москва пообещала тогдашнему президенту Кыргызстана Курманбеку Бакиеву кредит на строительство в размере 1.7 млрд долларов, однако после апрельской революции 2010 года продвижение проекта было приостановлено. Москва была готова обсуждать финансирование только после появления в Кыргызстане постоянной власти. Однако после избрания президентом Алмазбека Атамбаева Москва стала требовать не 50%, а 75% доли в готовой станции. Бишкек не соглашался, заявляя, что в этом случае проект будет передан китайским или индийским инвесторам. Вопрос был решен в принципе во время неформальной встречи Атамбаева и президента России В.Путина в июне 2012 года. По информации «Коммерсанта», в этой встрече участвовали, со стороны России, глава «Роснефти», ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу Игорь Сечин, который и курировал переговоры с Бишкеком предыдущие четыре года; глава Минфина Антон Силуанов и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. На встрече была достигнута договоренность, что Россия и Кыргызстан будут вместе владеть «Камбаратой-1» в равных долях (по 50%), но Россия дает кредит на условиях гарантии возврата инвестиций. Эти условия были оговорены уже на встрече премьеров обеих стран. Как сообщается, Москва и Бишкек получат по 50% в будущей станции. Финансировать проект будет Россия. Но до тех пор, пока Москва не вернет свои инвестиции, 50-процентная доля Киргизии будет находиться в доверительном управлении у «Интер РАО» или «РусГидро», которые и будут строить ГЭС. После того, как Москва вернет свои деньги, доля будет полностью возвращена киргизской стороны. Период окупаемости будет зависеть от тарифов на электроэнергию и гарантий стабильных закупок. Согласована и схема управления: «В совете директоров будет три представителя российской стороны и два - киргизской», - заявил источник в правительстве Кыргызстана. Утверждение ТЭО и проектно-сметной документации потребует единогласного решения совета директоров, а реорганизация, ликвидация, кредитная политика, отчуждение имущества, передача имущества в залог или в управление третьей стороне, утверждение общего бюджета строительства и эксплуатации ГЭС будет происходить по единогласному решению общего собрания акционеров. Кроме того, Москва добилась серьезных налоговых льгот. На период предпроектных, проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ российские компании будут освобождены от налога на имущество и земельного налога, все необходимые материалы будут завозиться в Киргизию без уплаты таможенных платежей. При обратном вывозе техники в РФ пошлины платиться также не будут. А в случае, если в Киргизии повысятся налоговые ставки, проект «Камбарата-1» будет облагаться по прежним, более низким ставкам. Пока еще не достигнута договоренность о том, кто будет заниматься отселением людей из зоны будущего водохранилища. «Коммерсантъ» напоминает, что кроме договоренностей по «Камбарате-1», между Москвой и Бишкеком существует еще несколько нерешенных вопросов. Государственный долг Кыргызстана перед Россией составляет около $470 млн, который Россия была готова списать в обмен на передачу здания торгпредства РФ в Бишкеке и госпакета Кыргызстана в торпедном заводе «Дастан» (48%). Однако теперь Москва требует увеличить свою долю в «Дастане», ссылаясь на износ оборудования. Кыргызстан пока на увеличение российской доли не соглашается. Не решен важный вопрос о военных российских базах. Парламент Кыргызстана с марта 2011 года откладывает ратификацию Соглашения об объединенной российской военной базе. Сейчас в Киргизии функционируют четыре военных объекта — радиосейсмическая лаборатория в Майли-Суу, база подводных испытаний в Караколе, 338-й узел военной связи в Кара-Балте и авиабаза в Канте. В 2014 году срок аренды объектов заканчивается. Бишкек предлагает ограничить срок пребывания базы пятью годами, Москва настаивает на десяти годах. Пока договориться по базам не удается. Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: В Алма-Ате застрелены подозреваемые в убийстве полицейского 2012-07-30 15:07 ИА Фергана.Ру Группа подозреваемых в убийстве полицейского была ликвидирована 30 июля в микрорайоне «Ахсель Кент» бывшей столицы Казахстана Алма-Аты. Как сообщает Kazakhstan Today, утром 28 июля в Алма-Ате было совершено вооруженное нападение на патрульный экипаж. На улице Бекмаханова двое полицейских заприметили подозрительную автомашину, стоявшую на обочине дороги. Когда они подъехали к автомобилю для проверки личности водителя и находившихся в нем пассажиров, последние начали в них стрелять. Один из патрульных - старший лейтенант полиции Ержан Кайракбаев - скончался от полученного ранения в голову на месте преступления, второй - лейтенант полиции Ерназ Кожахметов - в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города, он находится в коме. В Алма-Ате был введен план «Перехват», оперативники занялись розыском автомобиля Hyundai серебристого цвета, полиция города и Алма-атинской области переведена на усиленный вариант несения службы. В итоге было установлено место дислокации предполагаемых преступников – многоэтажный дом №37 пересечении улиц Райымбека и Яссауи, - и 30 июля в 13.00 в городе началась спецоперация по их поимке. Район был окружен сотрудниками правоохранительных органов, жители дома и соседних многоэтажек эвакуированы – под предлогом проведения учений, передает Тенгри.Ньюс.

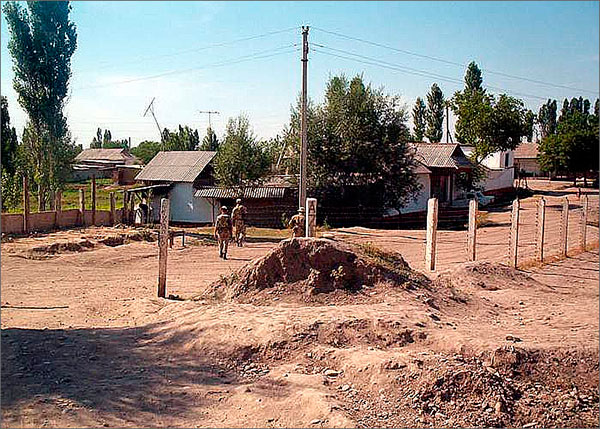

Спецоперация длилась больше двух часов, на протяжении этого времени здесь были слышны автоматные очереди и взрывы. Из окон многоэтажки некоторое время валил дым. Как передает источник Тенгри.Ньюс, полицейские сообщили, что все подозреваемые были «сняты» снайпером. Точное число они назвать не могут, но говорят, что уничтожено от четырех до шести человек. По завершении спецоперации квартиру, где засели предполагаемые убийцы патрульного полицейского, стали осматривать саперы. Международное информационное агентство «Фергана» Индира Джолдубаева: «Суд должен быть храмом правосудия, а не сараем» 2012-07-30 15:45 Алексей Василивецкий Одна из важнейших реформ, которые предстоит осуществлять Кыргызстану, касается судебной системы. Власти страны признают, что без судебной реформы невозможна эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией. Руководитель отдела судебной реформы и законности аппарата президента Киргизии Индира Джолдубаева полагает, что этот процесс начался, но идет медленно. И тому есть ряд причин. - Как бы Вы охарактеризовали состояние судебной системы в Киргизии после событий 2010 года? - Необходимость судебной реформы, в первую очередь, диктовалась резким снижением статуса судебной власти в обществе и уровня доверия к ней. Согласно социологическим опросам, в нашей стране суду не доверяло до 80 процентов населения. И у людей были для этого основания. Есть мнение, что именно кризис судебной системы и связанное с ним чувство социальной несправедливости, испытываемое народом, - в числе веских причин двух революций в Кыргызстане. Что произошло после революции 2010-го года? С одной стороны, разрушение вертикали власти и ослабление контроля сверху привело к тому, что некоторые судьи приняли свою закрепленную в законе независимость за безнаказанность. С другой - предпринимаемые руководством страны меры начали давать определенный эффект. По статистике, в прошлом году количество обратившихся в суды граждан возросло на 12 процентов. Если бы люди не верили, что суды защитят их права, то они, вероятно, не стали бы прибегать к их помощи. Тем не менее, сегодня ни суды, ни правоохранительные органы не обеспечивают должную защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Суд так и не стал в полной мере ни скорым, ни правым, ни справедливым. В результате нарушаются права и интересы граждан, субъектов предпринимательства, ухудшается инвестиционный климат, подрывается авторитет государственной власти в целом. Так что эта проблема носит не только правовой, но и политический характер. Отечественная судебная система и уголовная юстиция отстают от жизни и мало помогают проведению экономических и политических преобразований. Сегодня в киргизском обществе есть понимание того, что эта проблема может быть решена только путем создания действенного механизма судебной защиты прав и свобод человека, законных интересов юридических лиц. Поэтому Кыргызстану крайне необходима судебная реформа. - Что конкретно необходимо менять? - Необходимо совершенствование судоустройства, процессуального законодательства и судебного надзора, укрепление независимости и самостоятельности судов. Также нельзя забывать о совершенствовании подготовки судейских кадров, укреплении судебной системы высококвалифицированными специалистами. Наконец, нельзя забывать об обеспечении судов необходимыми финансовыми средствами и материально-техническими ресурсами, о компьютеризации. Все это должно сопровождаться повышением требовательности к судьям по выполнению ими своего профессионального долга и соблюдению Кодекса чести судьи Киргизской Республики, внедрением эффективного механизма дисциплинарной ответственности судей, обеспечением реализации принципов публичности и гласности правосудия. Стратегической целью судебной реформы является создание независимой судебной власти, способной надежно защищать права и свободы человека и гражданина. - Сколько средств на это требуется? - Мы посчитали, что только на развитие инфраструктуры судов необходимо порядка 40 миллионов долларов. Ряд зданий, в которых работают суды, напоминают больше не храм правосудия, а сарай. Но пока в бюджете этих средств нет. К тому же требуется не только обустроить инфраструктуру судов, но и повысить зарплату судьям, чтобы у них было меньше соблазна для коррупции. Судебным работникам повышали зарплату после революции, но в не достаточном размере. Кроме того, должна быть увеличена численность судейского корпуса. Сейчас нагрузка на одного судью с учетом всех дел - и гражданских, и уголовных, - составляет 500 дел в год! Это слишком много, тем более, что судьи должны в течение всей своей деятельности повышать уровень своей квалификации, знакомиться с изменениями в законодательстве и так далее. С такой большой нагрузкой это в принципе невозможно. Проблема повышения квалификации судей – тоже часть реформы. В стране действует Учебный центр судей, и это уже достижение. Но финансируется он… за счет донорской помощи, да и не оказывает комплексной, систематической помощи в переподготовке судейского корпуса. Находится донор, выделяет деньги – и судьи участвуют в занятиях по той теме, которая интересна этому донору. Единой программы обучения просто не существует. Эту систему нужно менять. Наконец, я полагаю, необходимо стимулировать приток в ряды судей молодых людей, не связанных с прежней ущербной системой. По закону судьей местного суда у нас может быть гражданин Кыргызстана, достигший 30 лет и имеющий соответствующее образование и стаж юридической деятельности не менее 5 лет. Появление молодых судей должно всячески приветствоваться. - В последние годы было несколько случаев, когда судьи выносили скандальные решения, например, выпускали на свободу участников организованных преступных группировок. Почему бы не проанализировать эти случаи и не устроить «зачистку» в судейском корпусе? - Действительно, укрепление статуса судей особо не отразилось на улучшении качества и культуры отправления правосудия. Судейский корпус своеобразно понял принцип независимости судей – как независимость от всех и вся, в том числе, от закона. Многие судьи восприняли независимость суда как полную безответственность и безнаказанность лично для себя. Но я не думаю, что проведение какой-то «зачистки» - это правильный метод. При решении этой проблемы необходим комплексный подход. И в первую очередь нужно создать систему самоочищения судейского корпуса, его саморегулирования. Возможно, включение гражданского общества в механизм рассмотрения вопросов о дисциплинарной ответственности судей даст положительный эффект. Кроме этого, возможности уголовного законодательства не позволяют органам прокуратуры должным образом реагировать на каждое скандальное решение судей, так как в случае вынесения неправосудного решения для наказания необходимо доказать наличие умысла, например, материальной заинтересованности. Нужно определить такой порядок привлечения судей к уголовной ответственности, который бы не нарушал принцип независимости судей, но в то же время позволял бы привлекать судей к ответственности за вынесение неправосудного решения. Справедливости ради надо отметить, что за последние полгода Совет судей в пяти случаях дал согласие на отстранение судей от должности и привлечение их к уголовной ответственности. Раньше подобное случалось очень редко. В настоящий момент проходит отбор кандидатов на должности судей в Верховный суд страны, кандидатуры подвергались всестороннему обсуждению, учитывалось наличие у претендентов дисциплинарных взысканий, а также то, какие жалобы на них поступали. Это открытая процедура, учитывавшая мнение общественности. - Когда будет сформирована Конституционная палата Верховного суда? - Предыдущий президент, Роза Отунбаева, отклонила восемь кандидатур из числа тех, кто мог стать судьями Конституционной палаты и был представлен в Совет по отбору судей. Теперь Совету нужно либо согласиться с этим мнением, либо преодолеть его. Я полагаю, что это произойдет осенью нынешнего года. Потом будет объявлен конкурс, и по его итогам к концу 2012 года Конституционная палата, я надеюсь, заработает. - В Конституции Кыргызстана говорится, что высшим органом судейского самоуправления является съезд судей. Когда он может быть проведен? - Его имеет смысл созывать, когда будет сформирована вся судебная система. Возможно, это произойдет в следующем году. - Нужно ли менять законодательство страны, касающееся судебной системы? - Основой для успешного проведения реформ в судебной системе является качественный уровень нормативной правовой базы. Частые изменения в административном, уголовном и процессуальном законодательстве создают проблему для безошибочного ориентирования в законах правоприменителя, и это может привести и приводит к судебным ошибкам. Более того, низкое качество принимаемых законов открывает широкую дверь для судебного субъективизма и произвола. В январе этого года президентом была образована Комиссия по выработке согласованных предложений по дальнейшему реформированию судебной системы Киргизской Республики, которая при участии лидеров депутатских фракций Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана), представителей судебной ветви власти и правоохранительных органов провела важную работу, к которой привлекла широкий круг представителей гражданского общества, независимых экспертов и международных организаций. Комиссия представила на рассмотрение президента Кыргызстана рекомендации по наиболее актуальным вопросам и проблемам судоустройства и судопроизводства, содержащие ценный анализ и конкретные предложения по ряду приоритетных направлений судебной реформы на ближайшую перспективу. Следующий шаг предполагает обновление, с учетом рекомендаций Комиссии, ныне действующего законодательства, прямо или косвенно связанного с вопросами отправления правосудия. По форме и по содержанию оно должно отвечать общественным потребностям, научным подходам и практическому опыту, соответствовать международно-правовым стандартам. На арену общественной жизни в государстве должен выйти независимый, свободный от корыстных интересов, политических симпатий и идеологических предубеждений суд, выступающий гарантом законности и справедливости. Международное информационное агентство «Фергана» Компании «МТС-Узбекистан» запретили работать еще три месяца 2012-07-30 16:18 ИА Фергана.Ру Срок приостановления действия лицензии компании «Уздунробита» (бренд «МТС-Узбекистан)») продлен еще на три месяца – решением Хозяйственного суда Ташкента от 30 июля 2012 года, сообщает УзАСИ (Узбекское Агентство связи и информатизации). В сообщении говорится, что 18 и 24 июля «Уздунробита» уведомила УзАСИ об устранении предъявленных ей нарушений и обратилась с просьбой принять решение о возобновлении действия лицензии серии АА №0000682, выданной 28 июля 2004 года, чтобы восстановить работу сети. «В ходе дальнейшего мониторинга установлено, что компанией фактически не была прекращена незаконная эксплуатация указанных в приказе УзАСИ от 17.07.2012 г. №19-L трех пролетов радиорелейных линий в городе Ташкенте и Ташкентской области. Выявленные факты свидетельствуют об игнорировании компанией предписаний ГИС и приказа УзАСИ, что квалифицируется соответствии с пунктом 46 «Положения о лицензировании в сфере телекоммуникаций» как не устранение лицензиатом обязательств повлекших за собой приостановление действия лицензии», - заявляет УзАСИ. Таким образом, по мнению Хозяйственного суда Ташкента, компания нарушила статью 22 Закона Узбекистана «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также пункт 45 Положения о лицензировании деятельности в сфере телекоммуникаций утвержденного Постановлением Кабинета Министров №458 от 22 ноября 2000 года. Напомним, «МТС-Узбекистан» обвиняют в незаконной эксплуатации свыше 250 базовых станций, нецелевом использовании денежных средств, расхищении имущества, а также использовании противоправных схем по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения. Гендиректор компании Бехзод Ахмедов объявлен в международный розыск, арестовано несколько топ-менеджеров. 17 июля действие лицензии компании «Уздунробита» было приостановлено на десять дней согласно приказу Узбекского агентства связи и информатизации (УзАСИ). Анализ ситуации вокруг компании читайте в здесь и здесь. Международное информационное агентство «Фергана» Компании «МТС-Узбекистан» запретили работать еще три месяца 2012-07-30 16:18 ИА Фергана.Ру Срок приостановления действия лицензии компании «Уздунробита» (бренд «МТС-Узбекистан)» продлен еще на три месяца – решением Хозяйственного суда Ташкента от 30 июля 2012 года, сообщает УзАСИ (Узбекское Агентство связи и информатизации). В сообщении говорится, что 18 и 24 июля «Уздунробита» уведомила УзАСИ об устранении предъявленных ей нарушений и обратилась с просьбой принять решение о возобновлении действия лицензии серии АА №0000682, выданной 28 июля 2004 года, чтобы восстановить работу сети. «В ходе дальнейшего мониторинга установлено, что компанией фактически не была прекращена незаконная эксплуатация указанных в приказе УзАСИ от 17.07.2012 г. №19-L трех пролетов радиорелейных линий в городе Ташкенте и Ташкентской области. Выявленные факты свидетельствуют об игнорировании компанией предписаний ГИС и приказа УзАСИ, что квалифицируется соответствии с пунктом 46 «Положения о лицензировании в сфере телекоммуникаций» как не устранение лицензиатом обязательств повлекших за собой приостановление действия лицензии», - заявляет УзАСИ. Таким образом, по мнению Хозяйственного суда Ташкента, компания нарушила статью 22 Закона Узбекистана «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также пункт 45 Положения о лицензировании деятельности в сфере телекоммуникаций утвержденного Постановлением Кабинета Министров №458 от 22 ноября 2000 года. Напомним, «МТС-Узбекистан» обвиняют в незаконной эксплуатации свыше 250 базовых станций, нецелевом использовании денежных средств, расхищении имущества, а также использовании противоправных схем по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения. Гендиректор компании Бехзод Ахмедов объявлен в международный розыск, арестовано несколько топ-менеджеров. 17 июля действие лицензии компании «Уздунробита» было приостановлено на десять дней согласно приказу Узбекского агентства связи и информатизации (УзАСИ). Анализ ситуации вокруг компании читайте в здесь и здесь. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Больной вопрос, или Как решать пограничные споры 2012-07-30 18:37 Екатерина Иващенко Контрабандисты на узбекско-киргизской границе. Фото © У.Бабакулова, 2008 г. За двадцать лет независимости Кыргызстан так и не сумел решить пограничные вопросы с Узбекистаном и Таджикистаном. На спорных участках периодически происходят инциденты, часто – с человеческими жертвами. Последний инцидент случился 17 июля в местности Булак-Баши Алабукинского района Джалал-Абадской области, на неопределенном киргизско-узбекском участке дороги. Результатом столкновения стало по одному убитому и раненому с каждой стороны. «Фергана» попыталась разобраться, что мешает странам определить границы, как решать этот больной вопрос и чего в вопросе делимитации и демаркации границ добилась новая власть. Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничных войск Государственного Комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана так и не сумел в течение восьми дней предоставить «Фергане» статистику инцидентов, произошедших на киргизско-таджикской и киргизско-узбекской границах, а также количество пострадавших. По опубликованным данным, за 11 месяцев 2011 года задержано 245 нарушителей государственной границы, 95 нарушителей пограничного режима, зафиксировано 101 нарушение режима границы, задержано 75 фактов контрабанды на общую сумму 45,5 млн сомов. Изъято наркотических веществ 65 кг 993 гр., оружия 13 единиц, боеприпасов различного калибра 248 штук. За 11 месяцев 2011 года на государственной границе произошло 49 пограничных инцидентов и конфликтов, государственную границу Кыргызстана пересекли 11,5 млн человек, депортировано по имеющимся основаниям 405 человек. По сводкам МВД, которые были процитированы различными местными СМИ, с начала года на киргизско-таджикской границе произошло пять столкновений, на киргизско-узбекской - четыре. Стрельба у заставы «Кок-Таш» Очередной приграничный инцидент произошел на границе между Кыргызстаном и Узбекистаном 17 июля. Дорога между кыргызстанскими приграничными селами шла через неописанный участок границы, и местные жители решили эту дорогу отремонтировать. Сообщалось, что пограничный наряд заставы «Кокташ» Алабукинского пограничного отряда Кыргызстана провел разъяснительную работу с местными жителями, сообщив, что ремонт этого участка дороги делать нельзя, но те не стали слушать пограничников. Позднее на участок прибыл узбекский пограничный наряд, который потребовал прекращения работ. Однако жители Булак-Баши агрессивно отреагировали на требования узбекской стороны. Далее началась стрельба. Кто первым начал стрелять, пока не выяснено. Версия киргизской стороны такова: пограничный наряд Республики Узбекистан применил оружие, кыргызстанские пограничники открыли ответный огонь. В результате перестрелки погиб один военнослужащий и ранен один житель с киргизской стороны; один пограничник погиб и один ранен - с узбекской. На следующий день свою версию произошедшего озвучила узбекская сторона, назвав произошедшее «вооруженным бандитским нападением». Согласно этой версии, «17 июля узбекские пограничники остановили две груженые щебнем автомашины «Howo» с киргизскими номерами для проверки документов. Однако водители автомашин отказались предъявлять документы, и пограничники запретили им проезд. Вокруг спорщиков собрались жители приграничья Кыргызстана, которые окружили узбекских пограничников и, грозя физической расправой, стали требовать пропуска киргизских автомашин. Более того, председатель Булакбашинской сельской управы А.Усенбаев дал водителю грузовой автомашины «Howo» указание наехать на узбекских пограничников. При этом Усенбаев не раз твердил, что данный участок дороги будет взят любым путем, даже если ему придется понести потери. Более того, А.Усенбаев пригрозил взорвать Касансайское водохранилище. Тогда узбекские военнослужащие стали прорываться через разъяренную толпу и попали под обстрел киргизских спецназовцев «Бору», которые по непонятным причинам на тот момент оказались на данном участке». В качестве «наказания» Узбекистан поступил как обычно в конфликтных ситуациях: закрыл для граждан Кыргызстана единственный функционирующий пограничный пункт «Дустлик-Достук» близ города Ош. Еще спустя один день, 19 июля, Пограничные войска ГКНБ Кыргызстана выразили недоумение по поводу заявления узбекской стороны: «Данное заявление, в котором вооруженный инцидент, произошедший 17 июля, назван «бандитским вооруженным нападением со стороны кыргызских пограничников», идет вразрез с договоренностями, достигнутым в ходе встречи руководства пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана 18 июля 2012 года о проведении совместного объективного расследования инцидента и тщательного выяснения всех обстоятельств. Пограничные войска ГКНБ КР официально заявляют, что перестрелка между пограничниками двух государств была спровоцирована и начата пограничным нарядом РУз, чему имеются неопровержимые доказательства», - гласил пресс-релиз киргизских пограничников. Пограничный пункт «Дустлик-Достук» был открыт лишь 22 июля. Токон Мамытов: «Сначала нужно наладить человеческие контакты» Понятно, что подобные инциденты будут происходить до тех пор, пока все участки границ не будут определены. Что же мешало Кыргызстану в течение двух десятков лет независимости решить это больной вопрос и какие меры можно предпринять для мирного урегулирования пограничных конфликтов, «Фергане» рассказал депутат парламента Токон Мамытов, который занимал посты главы Погранвойск Кыргызстана, замминистра обороны по пограничным вопросам и пост секретаря Совета безопасности. «Фергана»: Что за более чем 20-летнюю историю независимости Кыргызстана мешает делимитировать и демаркировать границы? Токон Мамытов: Я буду касаться только кыргызской стороны, потому что не имею права комментировать поступки других сторон. Я считаю, что и первая (правление Акаева - ред.), и вторая власть (правление Бакиева), но особенно первая, не проявляли политическую волю в решении пограничных вопросов с соседними государствами, особенно с Узбекистаном. В отношении границ с Казахстаном, Китаем, Таджикистаном политическая воля была, а с Узбекистаном вопрос границ затягивался, и это была одна из самых больших ошибок первой власти. После того, как развалился СССР, была образована Совместная межгосударственная комиссия с участием Китая, России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, которая решала вопросы по определению границ Китая с этими странами. Именно эту работу, которая была проделана в 1990-1994 годах, надо взять за образец решения пограничных вопросов. Каким принципам они следовали при определении границ? Участники стремились решить этот вопрос не любой ценой, а руководствуясь принципами взаимного уважения, взаимного соблюдения интересов, открытости, взаимоуступчивости и взаимной выгоды: если здесь ты уступаешь 10 метров, то там уступят тебе. Тогда Китай подчеркивал главный свой принцип во внешней политике: стабильное развитие Китая через стабильное развитие своих соседей, - и никогда не подчеркивал свой масштаб, не пугал своей мощью и людскими ресурсами. И ведь мы смогли решить это сложнейший вопрос всего за пять лет, из них два года были подготовительными, то есть всего за три года. Я считаю, что это был эталон решения приграничных вопросов. Я помню итоговое заседание, на котором все страны согласились с тем, что они очень плодотворно поработали, без скандалов и конфликтов, после чего было принято решение создать ШОС. Вопрос с границами был снят, и стало возможно говорить о дальнейшем региональном сотрудничестве. К сожалению, тогда не рассматривался вопрос наших внутренних границ. Но именно тогда же руководству наших стран необходимо было начать разрешать приграничные вопросы. Наш президент могу бы обратиться к руководству Узбекистана, Таджикистана и Казахстана с предложением определить взаимные границы, основываясь на тех же принципах, на каких шли переговоры с Китаем. Я уверен, что в то время наши соседи с большим удовольствием поддержали бы эту инициативу, но время было упущено. - Почему вы считаете, что в то время поднять этот вопросы должен был именно Кыргызстан? - В то время Киргизия считалась островком демократии, мы первыми начали решать вопрос о вхождении в ВТО, первыми начали развивать сотрудничество в рамках СНГ, очень сильно работать в рамках ОДКБ, мы были в числе первых стран СНГ (за исключением Прибалтики), кто подписал программу развития мира через партнерство (программа НАТО). Тогда авторитет нашей страны на международной арене был очень высок. Но наш первый президент запустил переговорный процесс определения границ с Узбекистаном, перепоручив заниматься им правительству. А в правительстве им занимался один единственный человек – Саламат Аламанов, завотделом Аппарата правительства по региональному развитию и пограничным вопросам. Он был единственным человеком, кто боролся за границы. Да, в его адрес высказывают много критики по Узенгу-Куш, Каркыре. Но почему сегодня крайним оказывается именно этот человек, когда за пограничные вопросы должны отвечать первые лица? Тогда, будучи одним из замов КГБ, я часто выезжал с Аламановым на границы, затем в должности замминистра обороны по пограничным вопросам был в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и видел, как тщательно этот человек готовился к переговорам, собирал экспертные заключения силовых структур, изучал историю и отстаивал наши интересы. Несмотря на то, что ни премьер, ни президент прямо не вмешивались в эти вопросы, заняли стороннюю позицию, он в меру своих возможностей с позиции завотделом аппарата правительства их решал. Возможно, где-то были ошибки, и возможно, сейчас он еще не все сказал, но обвинять его в непатриотизме нельзя. Скорее, в этом надо обвинять власти. - Что происходило потом? - После мартовской революции 2005 года появилась новая власть. Нужно отметить, что в 2005-2006 годах второй президент не отмахивался от этой проблемы, поддерживал ее решение, правда, не всегда. Когда я, работая в Совбезе, внес предложение повысить статус человека, который должен заниматься приграничными вопросами - я считаю, что этим должен заниматься не завотделом, а хотя бы вице-премьер, - Бакиев сначала согласился, но через 10 дней это решение не поддержал. И опять руководить комиссией по делимитации и демаркации границ оставили завотделом. Но что можно решить с позиции завотделом? В ответ коллеги из Узбекистана тоже не стали поднимать позицию человека, решающего этот вопрос, выше заместителя министра иностранных дел. Объективности ради хочу отметить позицию узбекской стороны. В ходе визита нашего президента в Узбекистан, когда президенты беседовали один на один, Каримов предложил быстро решить приграничный вопрос. Но даже после этого Кыргызстан не стал шевелиться. Мы упустили момент. Хотя в то время Каримов поручил курировать этот вопрос лично премьер-министру. Если бы мы были порасторопнее, то поручили бы этот вопрос премьеру, и сейчас бы не было столько проблем. Самое обидное, что принципы и методики решения пограничных вопросов у нас были, оставалось только начать работать. И нынешние проблемы я могу объяснить только пассивной позицией Кыргызстана в то время. - Какова ситуация с определением границ сейчас? - Хотя сегодня эти вопросы продолжает решать Курбанбай Искандаров, который занимает должность завотделом делимитации границ и развития приграничных территорий Аппарата правительства (он же - глава правительственной Комиссии по делимитации и демаркации государственных границ, - ред.), из 1378 километров границы с Узбекистаном на сегодняшний день описано 1007 километров. Осталось описать 371 километр, это 58 участков, где-то они по 500 метров, где-то по 10 километров. Это немного, но это самые острые участки, и нужно быстрей завершить эту работу. Граница на этих спорных участках проходит через населенные пункты, кишлаки и аулы. Она идет по улицам села, по центральным дорогам, и как делить людей, как резать по живому? Это очень тяжело. У нас в Центральной Азии одна вера, язык, обычаи, мы даже воду пьем из одного арыка, у нас уже кровь смешалась. Вот, например, вышла девушка из Киргизии замуж за узбека, а родители ее остались в Киргизии, через дорогу, а она из-за границы не может к ним в гости прийти. Мы должны сделать так, чтобы людям было удобно. Да, граница должна быть, это необходимый атрибут и признак государства, но на крови ее нельзя строить, калеча судьбы людей.

Вопрос по границам мы поднимали на четырех заседаниях Комитета парламента по обороне и безопасности. Я рад, что мои коллеги-депутаты, а также силовики смогли договориться, что наскоком, «чапаевским» методом решать вопрос границы нельзя, надо сесть и, учитывая выработанные еще в 1990-х годах принципы, учитывая наш Договор о вечной дружбе с Узбекистаном и взаимные интересы, продолжить работы по определению границ. Но, в первую очередь, мы должны поднять статус человека, который решает этот вопрос. Надо или завотделом назначить вице-премьером, или вице-премьера назначить главой правительственной Комиссии по делимитации и демаркации государственных границ. Но даже на уровне завотделом сегодня проведена неплохая работа. Премьер-министру необходимо поднять статус главы Комиссии. Он должен был сделать это еще в январе, когда стал премьером. Вопросы границы - это первое, чем должен заниматься премьер, если хочет остаться в истории. Экономика важна, на нее влияет много внешних факторов, но и закрытие границы в случае разных конфликтов тоже влияет на нее. - Как, пока границы не определены, можно предотвратить инциденты, подобные ала-букинскому? - Местные органы власти, пограничные войска, правоохранительные органы должны тщательно работать с населением приграничных районов, проводить разъяснительную работу. Доводить до населения положения законов о госграницах, постановления правительства о работе КПП, объяснять, что такое приграничная полоса. Это особые зоны, а люди часто не знают, что там нельзя вести себя, как на рынке. Там нельзя кричать, строить, захватывать, пересекать, пасти скот и копать арыки. Там очень много чего нельзя. Это определено законами двух стран. Киргизы должны исполнять свои законы, узбеки – свои, а пограничные войска должны обеспечивать режим границы, пропуск граждан, паспортный контроль. Также днем и ночью должно быть организовано взаимодействие пограничников, начиная от начальников застав и заканчивая командующими, взаимодействие между акимами, губернаторами. А этого нет. У нас люди вспоминают о взаимодействии, только когда приглашены на праздник к узбекам. Так не должно быть. А надо каждый день звонить и говорить: «Сосед, вот такая проблема, давай ее решать». Но надо звонить не только когда возникают проблемы, просто подними трубку и поздравь губернатора с днем рождения, или начальника заставы с рождением сына или с национальным праздником. Вот этого нет! А это было даже в советские времена, несмотря на острые отношения Западом, с НАТО и «железный занавес». У нас даже над Атлантикой, над Тихим океаном летчики на ТУ-195 (стратегических бомбардировщиках) летали, друг друга знали, с днем рождения поздравляли и еще перчатками махали. Показывали друг другу открытки и цветы, мол, эти цветы я взял для тебя, не могу передать, но они для тебя. А сегодня что мешает так делать? У нас не налажены нормальные человеческие контакты. Когда я возглавлял Погранвойска Кыргызстана в 2009 году, то во время визита в Фергану обсуждал с узбекскими коллегами наиболее острые участки, которые проходят через населенные пункты. Например, идет киргизский пограничный наряд - узбекское население недовольно, и наоборот, идут узбеки - киргизы ворчат. И мы договорились в тех пограничных районах, которые разделяют села, выставлять смешанные пограничные наряды. Граница же общая, и если недовольство проявляет узбекское население, то первыми в переговоры вступают узбеки, и наоборот. Но после моего ухода это начинание было забыто. Об этом же я договорился и с таджиками. Например, в селе Таш-Тумшук в Баткенской области граница шла такой извилистой петлей, что я запутался. А школа в этом селе находилась на его окраине, и чтобы попасть в нее ученику-киргизу, ему приходилось трижды нарушать границу. Тогда мы и с таджикской стороной смогли договориться, чтобы дети беспрепятственно ходили в школу. Также мне удалось договориться с Узбекистаном и Таджикистаном, чтобы в местах, где пролегает наркотрафик, на перевалах, которые могут быть использованы террористами, мы выставляли совместные засады. Вот эти начинания сейчас надо возродить - Как вы можете прокомментировать инцидент в Ала-Буке и позицию узбекской стороны? - Сейчас мы ждем окончания расследования. Мы открыто должны сказать: если виновата киргизская сторона, то мы должны наказать своих, если виновата узбекская – пусть они принимают меры в отношении своих. Нельзя убивать людей в мирное время. Из-за этого все начинается. Конечно, я знаком с тем, что писала об инциденте узбекская сторона. Но официальной ноты мы не получили, не получили ее ни парламент, ни МИД, ни силовики, поэтому мы не имеем права трактовать то, что было опубликовано в СМИ. Даже если это озвучит их пограничник-руководитель, это не будет отражать истинный характер взаимоотношений между нашими государствами. У нас общие интересы, и нам вместе жить. Я бы хотел обратиться и к своим коллегам, и к силовикам, и к местным органам власти, к киргизам и к узбекам: сейчас существуют реальные деструктивные силы, которые заинтересованы поссорить Кыргызстан с Узбекистаном. Им неинтересна стабильная Центральная Азия. И это большие, международные силы. И если где-то возник спор, то нельзя выводить его за рамки бытового конфликта и придавать ему политическую, международную окраску. Все знают, что лет через пять Кыргызстан прорвется, уже независимо от правительства. И все знают, что Центральная Азия будет играть ключевую роль, все знают, что приближается 2014 год, что приближается мировой кризис и истощаются запасы нефти и газа, пресной воды. Все пойдут за гидроресурсами – а они находятся в Центральной Азии. Можно решить эти вопросы: воды и границ. Но почему-то решение самых серьезных международных политических вопросов мы поручаем решать или политикам-неудачникам, или случайным людям, или безграмотным дилетантам, но ни в коем случае не грамотным профессионалам. При Акаеве из ста чиновников воровали десять, при Бакиеве - двадцать, а сейчас мы хотим переплюнуть старые режимы, и у нас стараются воровать пятьдесят чиновников из сотни. Наша основная проблема - у нас отсутствуют чиновники-государственники, у нас нет национальной элиты. Почему я верю, что пограничные вопросы в Центральной Азии можно успешно решить именно сейчас? Потому что к этому стремятся все наши страны. Но это не может длиться долго. Один раз мы уже упустили этот шанс. Я надеюсь, что будущие встречи между главами трех стран дадут мощный импульс для решения пограничных вопросов. Курбанбай Искандаров: «Остались самые сложные участки» С вопросом, как продвигается работа по определению границ с Узбекистаном и Таджикистаном, «Фергана» обратилась к заведующему Отделом делимитации границ и развития приграничных территорий Аппарата Правительства Курбанбаю Искандарову. Искандаров подтвердил, что на сегодняшний день остались неописанными 371 километр, а это - 58 участков. Немаловажно, что из-за апрельской революции Кыргызстан потерял целый год в процессе определения границ. По словам Искандарова, «в связи с событиями апреля 2010 года по инициативе узбекской и таджикской сторон переговоры по границам были приостановлены с апреля 2010 года по май 2011 года». «После возобновления переговоров мы уже семь раз провели переговоры с узбекской стороной, из них три раза - в этом году, последние - 16 и 21 июля в городе Ош, - рассказал Искандаров. - Мы уточнили и провели полевые обследования на 22 участках между Баткенской областью Кыргызстана и Ферганской Узбекистана, Ошской и Андижанской. На следующей встрече, дата которой будет уточняться по дипканалам (предполагается, что она произойдет через полтора месяца), мы проведем полевые обследования между Джалал-Аабадской и Наманганской областями. По итогам этих встреч некоторые участки будут подготовлены к описанию. Делимитацию, совместно уточняя и нанося на карту, будем проводить на основе имеющихся архивных и других документов. Когда закончим делимитацию, то начнем демаркацию». Отвечая на вопрос, как происходит определение границ, Искандаров рассказал следующее: «Есть документы, которых мы придерживаемся – это материалы Паритетной комиссии 1955 года, которая была образована постановлением Совета министров Узбекистана и Кыргызстана. Эта комиссия рассматривала границы по всей линии, уточняла и принимала решение. Материал последней комиссии был утвержден указом Верховного совета Киргизской СССР от 1961 года. Не устарел ли он? Этот документ имеет юридическую силу, потому что прошел ратификацию Верховного совета. Что касается узбекской стороны, то она утвердила итоги работы Паритетной комиссии Постановлением совета министров Узбекской СССР, однако по неизвестным причинам Верховный совет его своим указом не утвердил. Так этот вопрос и остался открытым. В этой связи сейчас Узбекистан придерживается документов Национального территориального размежевания в республиках Центральной Азии 1924-1927 годах. Наши документы отличаются, поэтому в начале мы начали описывать границы по совпадающим позициям, это, как я сказал выше, 1007 километров. По несовпадающим участкам проходят переговоры, поэтому процесс определения границ проходит не так быстро, как бы нам этого хотелось». Рассказывая о границе с Таджикистаном, чиновник отметил, что определять эти границы Кыргызстан стал лишь в 2002 году, их протяженность составляет 970 километров, описано – 567 километров, 64 их которых были описаны уже после прихода новой власти. «До настоящего времени нам было легко описывать границы, потому что они проходили по горной местности и не вызывали споров, - объяснил К.Искандаров. - Сейчас же нам предстоит описать 80 земельных участков Ферганской долины, это очень сложно, там высокая плотность населения. В Согдийской области Таджикистана она составляет 70 человек на один квадратный километр, в Баткенской области Кыргызстана- 22 человека». Самая хорошая ситуация сложилась с Казахстаном. «Делимитация наших границ уже закончена, подписан договор о кыргызско-казахской границе, идет процесс демаркации границы – устанавливаются столбы и другие инженерные сооружения. Из 1241 километра границы уже демаркировано 857 километров, то есть треть. В этом году мы намереваемся закончить этот процесс и подписать документ об окончании процесса демаркации», - заключил Курбанбай Искандаров. Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» МТС заявляет, что приостановка действия лицензии в Узбекистане является необоснованной и незаконной 2012-07-30 19:11 ИА Фергана.Ру Вечером 30 июля 2012 года пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» распространила заявление, комментирующее решение властей Узбекистана о приостановлении лицензии компании «Уздунробита» (бренд «МТС-Узбекистан) еще на три месяца. Приводим текст этого пресс-релиза полностью. «ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, сообщает о том, что, несмотря на своевременное выполнение ООО ИП «Уздунробита», 100% дочерней компанией МТС в Узбекистане (МТС-Узбекистан) всех требований, указанных в приказе о приостановлении действия лицензии Узбекского агентства связи и информации (УзАСИ) от 17 июля 2012 года, Хозяйственный суд г. Ташкент 30 июля 2012 года удовлетворил исковое заявление УзАСИ о дальнейшем приостановлении действия лицензии «Уздунробита» сроком на три месяца, не предоставив компании возможность надлежащим образом реализовать право на защиту в соответствии с законодательством Узбекистана. 27 июля 2012 года Узбекское агентство связи и информации обратилось в Хозяйственный суд г. Ташкента с иском о дальнейшем приостановлении действия лицензии «Уздунробита» на трехмесячный срок, ранее приостановленного регулятором на 10 рабочих дней. УзАСИ потребовало приостановить лицензию на новый более длительный срок, несмотря на то, что «Уздунробита» своевременно отчиталась о надлежащем выполнении всех требований регулятора. В тот же день, 27 июля 2012 года, судом было вынесено определение о принятии заявления УзАСИ, слушание было назначено на 30 июля 2012 года. Указанное определение суда, как и исковое заявление, были доставлены регулятором в офис «Уздунробита» в выходной день – в субботу, 28 июля 2012 года. Таким образом, узбекская компания смогла ознакомиться с исковым заявлением фактически только за несколько часов до начала судебного заседания. Ходатайство компании об отложении судебного заседания с целью надлежащего обеспечения права на защиту и предоставления объективной возможности подготовки позиции было отклонено судом без объяснения причин. МТС заявляет, что действия государственного регулятора, направленные на приостановление лицензии узбекской компании на новый трехмесячный срок, являются незаконными и необоснованными и, учитывая прежнюю длительную историю деятельности «Уздунробита» на рынке Узбекистана без предъявления со стороны государственных органов каких-либо существенных претензий, в их совершении угадываются скрытые мотивы. Приостановление действия лицензии, а также проводимые с многочисленными нарушениями законодательства Республики Узбекистан проверки финансово-хозяйственной деятельности компании, опись и арест активов МТС-Узбекистан, включая технологическое оборудование, а также арест персонала узбекской компании МТС расценивает как существенное нарушение своих законных инвестиционных прав. С целью установления конструктивного диалога и прояснения сложившейся ситуации МТС ранее направила в адрес руководства Республики Узбекистан ряд официальных обращений, на которые не получила ответов. 30 июля 2012 года МТС также направила официальное обращение в адрес Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова с целью прояснения и урегулирования ситуации вокруг дочерней компании МТС в Узбекистане». Агентство «Фергана» продолжает следить ситуацией вокруг российской сотовой компании в Узбекистане. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||