| ← Июль 2012 → | ||||||

|

8

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

10

|

||||||

|

16

|

||||||

|

30

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Кыргызстан: Стратегический городок <<союзного значения>> Мин-Куш живет лишь памятью о прошлом

|

Кыргызстан: Стратегический городок «союзного значения» Мин-Куш живет лишь памятью о прошлом 2012-07-09 04:04 Екатерина Иващенко Фото Екатерины Иващенко, июль 2012 г. Больше фото Мин-Куша — в «Галерее.Ферганы» В семидесятые годы прошлого века Мин-Куш был стратегическим городком союзного значения и находился на так называемом «московском обеспечении». Сегодня Мин-Куш – это селение с разваливающимися домами, заколоченными окнами и редкими пенсионерами на улицах. Место, в котором уровень радиации в десятки раз превышает нормы и жителей которого после развала СССР бросили на произвол судьбы. Забытый всеми поселок городского типа (ПГТ), где нет газет, радио, и нет даже скорой помощи, что не мешает его жителям не терять присутствия духа и с тихой грустью вспоминать тот Мин-Куш, который они до сих пор называют «раем». В эксклюзивном репортаже «Ферганы» об этом исчезающем месте - не только истории коренных жителей Мин-Куша, но и фотографии того, во что ранее преуспевающий город превратился за несколько последних десятков лет. О командировке в Нарынскую область я думала давно. И вот выпадает двухдневная поездка. Скажу сразу: Нарын не разочаровал. Здесь гостеприимные люди и красивейшая природа. Вот только сама область, согласно данным ПРООН за 2011 год, является беднейшей в стране. Уровень бедности здесь составляет 54 процента (затем идет Джалал-Абадская область с 54% и Таласская с 45%). С продовольственной безопасностью в Нарынской области - после Таласа - самая напряженная ситуация. Тридцать восемь процентов населения испытывают недостаток в продуктах питания первой необходимости Это означает, что люди не могут полностью обеспечить свои основные потребности в пище, и вынуждены либо сокращать порции, либо есть реже, что, естественно, сказывается на здоровье населения, особенно на умственном и физическом развитии детей. Еще Нарынская область «богата» на стихийные бедствия в виде схода оползней и селей, выхода рек из берегов, которые потом затапливают и так ветхие населенные пункты. В этой связи Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) работает здесь по трем направлениям. Как рассказала специалист по связям с общественностью ВПП Елизавета Залкинд, это - помощь лесным хозяйствам и увеличение лесных массивов в виде высадки саженцев деревьев, что, в свою очередь, позволит защищать склоны от оползней и селей.

Мы посетили Кара-Кечинское лесное хозяйство, которое расположено в 30 километрах от ближайшего населенного пункта. Пока высаженным здесь елочкам только один год и размер их не превышает 15 сантиметров. Но проект ВПП рассчитан на перспективу и уже через пару лет эти росточки будут держать почву, а через 10 лет станут полноценным молодым подлеском. В целом по стране, таким образом, стало на 2 миллиона 100 тысяч деревьев больше.

Выдача продуктов питания за проделанную работу по высадке саженцев является третьим направлением ВПП и решает продовольственную проблему области. Например, согласно данным ВПП на май 2012 года, только в ПГТ Мин-Куш, а это главный пункт моего назначения, было высажено 13.800 саженцев на пяти гектарах земли. А адресную продовольственную помощь в количестве 30 тонн получили 1.282 человека. Урановый городок С названием «Мин-Куш», что в переводе на русский язык означает «тысяча птиц», у жителей Кыргызстана и тех, кто еще застал Советский Союз, связаны две ассоциации – уран и фломастеры. Сейчас к Мин-Кушу более применимы слова «вымирание» и «разруха». Сложно представить, что вот эти неасфальтированные улицы, полуразрушенные дома с заколоченными окнами, покосившиеся заборы и заросшие травой руины зданий когда-то были стратегическим местом союзного значения. В свое время Мин-Куш, действительно, был важным местом не только для Киргизии, но и для всего Советского Союза. Здесь велась добыча урановой руды. И именно из киргизской руды были сделаны первые советские атомные бомбы. Из-за своего стратегического значения город находился на так называемом «московском обеспечении», что означало повышенные зарплаты, сильную систему социальной поддержки и наличие деликатесов, которые тогда не снились тогда даже жителям Фрунзе. Уран здесь добывали с 50 по 70-е годы, потом завод перепрофилировали и стали изготовлять фломастеры, но а с течением времени закрыли и это предприятие. Сегодня в когда-то 20-тысячном Мин-Куше проживает около 1.700 человек. Находится Мин-Куш в 6 часах езды от Бишкека, в сердце Нарынской области. Перед Мин-Кушем остановка в ПГТ Чаек. Оттуда - еще 60 километров безлюдной дороги до конечной точки моей командировки. Но именно отсутствие инфраструктуры завораживает. Прямо посередине дороги, в 30 километрах до Мин-Куша на склоне горы замечаю дымок и по цвету слившиеся с горами кирпичные и очень ветхие строения. Одолевшее любопытство было удовлетворено с лихвой. В этом совершенно безлюдном месте живет 50-летняя Койсун-эже с пятью внуками. А уехала она сюда из… Мин-Куша. Приветливая женщина, которая в этот момент кипятила козье молоко, приглашает в дом и угощает меня. Домом, это, конечно сложно назвать: это больше слепленные из самодельных глиняных кирпичей строения. В одном ее семья спит, в другом принимает пищу. Метрах в пятидесяти глиняная ветхая юрта, также предназначенная для ведения хозяйства. Еще дальше в горах – пасутся ее козы и бараны. Внизу, у протекающей вдоль дороги речки – огород. Женщина в одиночку ведет хозяйство уже 20 лет, лишь изредка к ней приезжают родственники. Такой «дикой» жизнью на природе женщина очень довольна. «В Мин-Куш я попала после замужества. После развала СССР поселок буквально начал исчезать. Да и уровень радиации был высокий. А у меня пятеро маленьких внуков. Вот и уехала я в горы: здесь чистая вода и свежий воздух, большое хозяйство», - рассказала Койсун бобу. Времени мало, поэтому я быстро заканчиваю беседу, и мы едем дальше. Еще через 30 километров вижу вывеску с такими «советской формы» буквами «Мин-Куш». Въезжаем. Нас встречают полностью разрушенные здания и то, что когда-то было асфальтированной дорогой, а сейчас больше напоминает проселочную колею. Двигаемся ближе к центру, строения чуть лучше, но людей все так же нет. Выхожу из машины, хожу по улицам, снимаю. Неприятное ощущение вымирающего места создают обшарпанные, кое-где разрушенные дома и заколоченные окна, не просто заколочены, а в два, три ряда. Намертво. Но и в таких домах еще теплится жизнь. Ее выдают редкие горшочки с цветами, шторки на окнах и изредка доносящаяся из окон речь. Как я убедилась позже, для Мин-Куша это норма, что в целом 16-квартирном доме (а они почти все одинаковые) может проживать лишь одна семья.

Первой мне встретилась преподаватель местной школы – Жаркынай Туралиева. «Те, кто нашел возможности покинуть Мин-Куш, давно это сделали, - рассказывает учительница. Сейчас здесь остались только инвалиды и пенсионеры. Они остались с внуками, которых родители забирают после окончания школы в города. В школе обучается 250 детей, учит их 28 преподавателей – все пенсионеры». Еще 50 детей в возрасте от 2 до 7 лет посещают детский садик, чуть более приличное, чем жилые дома, здание советского типа. В момент моего приезда нянечки своими силами делали там ремонт. Двое детей Жаркынай работают в России. Матери они помогают, но забрать – возможности нет, да и сама она в своем возрасте не сможет найти работу в другом месте. А здесь как-никак своя квартирка и зарплата в 7000 сомов (149 долларов). Есть даже радости: Жаркынай рассказывает про каток, расположенный на городском пустующем стадионе, который зимой заливают и где вечерами даже иногда звучит музыка. Пока я бегаю с фотоаппаратом по домам, на улицу начинают выходить жители. Для них приезд трех человек из Бишкека – большое событие. Со мной здоровается Калиман Джумакадырова, ей 74 года. Она работала на заводе по производству фломастеров. Живет с мужем и младшим ребенком. Всего у нее пять детей, остальные четверо давно разъехались. «Чем мы занимаемся вечерами? Ничем. Сидим дома. Жители Мин-Куша всеми забыты», - жалуется женщина. И действительно, заниматься здесь нечем. Из СМИ - только три телеканала. Радио и газет нет, Интернета естественно, тоже. Сотовая связь ловит не всегда. Скорой помощи нет. Если кому-то становится плохо, то надо искать частную машину, что обходится очень дорого, и ехать в Чаек, а это – десятки километров пути по разбитым дорогам. Здесь есть больница, но нет врачей, даже терапевта, только педиатр. Маленькие пенсии и зарплаты жители ПГТ компенсируют ведением собственного хозяйства. Это раньше по улицам ходили автобусы. Сейчас вместо них бараны, коровы и ослики. Радиация не волнует, почините водопровод Жители Мин-Куша не уверены, что те или иные болезни возникают у них именно из-за работы на рудниках или из-за расположенных вблизи хвостохранилищ. Радиоактивный фон в домах наблюдается в размере до 170-160 микрорентген в час (нормальным считается 10-20 микрорентген в час). Наверное, уже привыкли. Но все же просят напомнить властям, что им положена компенсация за проживание в таких условиях. Тем не менее, ситуация с урановыми хвостохранилищами Мин-Куша не самая благоприятная. После того как рудники были законсервированы, на их месте построили хвостохранилища, всего четыре, одно – в двух километрах от города. Вот только после развала СССР ни средств, ни человеческих возможностей заниматься ими не было. Ближайшее к городу хвостохранилище начало разрушаться, дожди и оползни стали потихоньку смывать урановые отходы, которые просачиваются в грунтовые воды. Если не заниматься этой проблемой, ситуация грозит перерасти в катастрофу. На мой взгляд, больше, чем от радиации, жители Мин-Куша страдают от алкоголизма. Да и это, наверное, вполне объяснимо: здесь нет работы, здесь ничего нет. Гораздо больше, чем сама радиация или выплата компенсаций всех жителей поселка беспокоит главная «земная проблема» – постройка нового или капитальный ремонт главного водопровода. В очередной раз водопровод сломался еще в декабре 2011 года, и люди до сих пор носят воду из рек. Еще просили напомнить, что приезжавший сюда в марте текущего года премьер-министр Омурбек Бабанов обещал водопровод починить… Рай в Мин-Куше Встречаю еще одного жителя ПГТ, на этот раз – мужчину. Спрашиваю, как его имя. Ответ - «Шахтёр». Извиняясь, говорю, что спрашиваю имя, а не профессию. Мужчина повторяет свой ответ и с улыбкой объясняет, что родители назвали его Шахтером, так как он родился в День шахтера 26 августа. Догадаться, кем работали его родители, несложно. А вот сам Шахтёр Баймуратов работал все на том же заводе по изготовлению фломастеров. Сейчас Шахтёр - инвалид с пенсией в 2.900 сомов (62 доллара). 50-летний мужчина живет один, супруга – на заработках в России, дети – в Бишкеке и на Иссык-Куле. «Раньше здесь было хорошо, очень хорошо, - улыбается Шахтёр, вспоминая расцвет Мин-Куша. Раньше та улица, по которой мы сейчас идем, была заасфальтирована, ее поливали два раза в день. Вдоль дороги горели фонари. Автобусы по 5 копеек ходили. В домах были отопление и горячая вода. Пообедать в столовой стоило 30 копеек, в кино сходить днем – 10 копеек, вечером – 30 копеек. А когда Союз только распался, стало очень плохо, про нас совсем забыли, мы даже муку друг у друга просили». Беседуя, доходим с Шахтером до очередного дома. Здесь также в массе заколоченных окон одно вымыто, ставни приветливо открыты. Из окна выглядывает баба Шура (Александра Подложная). Беседует с соседом дядей Гришей (Григорием Крапивко). Раньше Мин-Куш почти полностью состоял из русских семей, сейчас их осталось несколько. Григорий работал на все том же заводе по изготовлению фломастеров, его родители – на шахтах. Естественно, что тогда уезжать из Мин-Куша никто не хотел, а сейчас – просто некуда. «Рай здесь был, - говорит баба Шура. Отработаешь смену, придешь домой, примешь ванну, расслабишься. Вечером – кафе, кино и Дом культуры. А сейчас не то что горячей воды, холодной нет… Тогда у нас было все, самые дефицитные продукты, хорошие вещи, автобусы в Бишкек четыре раза в неделю ходили. Кино было, несколько домов культуры, кафе, ресторан и даже бассейн». У Александры есть дочь, которая сейчас живет где-то в Сибири. Вот только маму, видимо, забирать не хочет. Так и живет Александра одна в этом доме с разбитыми ступенями и полуразрушенной крышей в обществе кошки и собаки, днем разговаривая с соседями, а вечерами в одиночестве сидя дома… И так здесь живут все… Такова история Мин-Куша. После того, как послушаешь рассказы его коренных жителей, прогуляешься вдоль его улиц, сохранивших пусть полуразрушенные, но видно, что когда-то добротные строения, задержишь взгляд на сделанных по советскому формату надписях «Стадион», «Кино», «Продукты», первое негативное впечатления от городка пропадает. Наоборот, начинает вырисовываться картина того маленького, но уютного, развитого и очень важного для большой страны Мин-Куша. Общаясь с его жителями, понимаешь, что все их истории одинаковые. Кто-то родился здесь, кто-то приехал молодым на заработки, после распада СССР остался не при делах, а возможности уехать – не было. Ну а власти про всех забыли – ведь это место перестало быть стратегическим. Но всех этих пожилых людей, заставших «золотые» годы городка, объединяет одно – любовь к своему Мин-Кушу, к тому советскому Мин-Кушу по развитию инфраструктуры ничуть не уступавшему столице Фрунзе. Жизнь в котором эти люди несмотря на уран и радиацию называют «раем». И буквально каждый, с кем я разговаривала, с гордостью рассказывает один и тот же эпизод из жизни советского Мин-Куша: когда в находящийся на московском обеспечении Мин-Куш за дефицитными джинсами и кофе приезжали даже жители столицы! Фото Екатерины Иващенко, июль 2012 г. Больше фото Мин-Куша — в «Галерее.Ферганы» Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: В компании «Уздунробита» выявлены новые нарушения 2012-07-09 10:03 ИА Фергана.Ру Компания «Уздунробита», работающая под брендом «МТС-Узбекистан», незаконно эксплуатировала еще 208 базовых станций, сообщает Государственная инспекция связи (ГИС) Узбекистана. В Ташкенте таких станций выявлено 88 (3G), 49 (GSM-1800) и 3 (GSM-900); - в Самаркандской области 13 (3G), 7 (GSM-1800) и 1 (GSM-900); - в Ферганской области 3 (GSM-1800); - в Джизакской области 14 (3G), 9 (GSM-1800) и 5 (GSM-900); - в Каракалпакстане 14 (GSM-1800) и 2 (GSM-900) базовые станции. Напомним, 25 июня ГИС велела «Уздунробите» приостановить незаконную деятельность 48 базовых станций сотовой связи, расположенных в разных частях республики. Кроме того, во время приемки в эксплуатацию коммутационных станций было выявлено, что проложенные через кабельную канализацию волоконно-оптические линии связи между коммутационными станциями эксплуатируются без сдачи в установленном порядке объектов приемной комиссии. В частности, это касается волоконно-оптических линий связи, проложенных через кабельную канализацию филиала «ТШТТ» АК «Узбектелеком». ГИС выдала «Уздунробите» новое предписание о приостановлении эксплуатации не принятых в установленном порядке волоконно-оптических линий связи и базовых станций и предупредила в случае невыполнения требований решить вопрос о приостановлении либо прекращении действия выданной компании лицензии. «Уздунробита» была образована в августе 1991 года и стала первым предприятием сотовой связи в Узбекистане. В августе 2004 года «Уздунробита» вошла в состав ОАО «Мобильные Телесистемы», является крупнейшей компанией мобильной связи в Узбекистане. После ребрендинга в июне 2006 года компания оказывает свои услуги под брендом «МТС-Узбекистан». Количество абонентов компании по состоянию на 31 марта 2012 года составило 9,53 млн. человек. В ходе внеплановой комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности компании, которая проводилась при участии прокуратуры и налоговых органов, были выявлены «нецелевое использование денежных средств, расхищение имущества, а также противоправные схемы по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения». Гендиректор компании Бехзод Ахмедов объявлен в международный розыск. В СМИ появлялись сообщения о его поимке, но официального подтверждения этой информации пока нет. Тем временем компания «МТС-Узбекистан» предупредила своих абонентов о возможном ухудшении связи и перебоям в предоставлении услуг – из-за выполнения предписания ГИС об отключении части оборудования сети. В социальных сетях уже появились сообщения абонентов этой компании об ухудшении связи. Международное информационное агентство «Фергана» Швеция: Задержанным по делу о покушении на имама Обидхона Назарова предъявлено обвинение 2012-07-09 10:50 ИА Фергана.Ру Супружеской паре Баходыру Пулатову и Нодире Аминовой, которые были задержаны 16 мая в Швеции по подозрению в покушении на известного имама (главу мусульманской общины) и эмигранта из Узбекистана Обидхона Кори Назарова, 6 июля было предъявлено обвинение в соучастии в этом преступлении, сообщает Aftonbladet. Напомним, один из самых известных мусульманских лидеров Узбекистана Обидхон Назаров получил политическое убежище в Швеции в 2006 году. 22 февраля 2012 года в городе Стромсунде на севере Швеции на него было совершено третье по счету за последние годы покушение: неизвестный человек выстрелил в Назарова несколько раз и скрылся. Состояние пострадавшего остается тяжелым, он до сих пор находится в коме. По данным полиции, непосредственным исполнителем был мужчина примерно 35-40 лет, с узбекским паспортом, который покинул Швецию спустя два дня после совершения преступления. Он объявлен в международный розыск. По словам прокурора Кристера Петерсона, супружеская пара помогала ему до и после покушения. Нападение было хорошо спланировано, что доказывают, в частности, выписки с банковских счетов, списки телефонных вызовов, изображения с камер наблюдения, квитанции и договора на аренду. По данным следствия, исполнитель преступления прибыл в Швецию в ноябре прошлого года. Остановился в Мальме у Пулатова и Аминовой, которым было поручено найти имама. В январе супружеская пара арендовала с помощью другого человека автомобиль, чтобы добраться до Стромсунда. Там они побывали в мечети, где Обидхон Назаров был имамом, а затем вернулись в Мальме. Их гость покинул Швецию, вернулся в феврале. Аминова помогла ему арендовать временное жилье в Стромсунде и автомобиль. В феврале супруги регулярно контактировали с этим человеком по телефону. Вскоре после совершения покушения исполнитель выехал из Швеции и контакты прекратились. Кристер Петерссон считает, что в основе преступления лежат политические или религиозные мотивы, «по крайней мере, мы не нашли таких мотивов, как долги, ревность и любовь». Адвокат Нодиры Аминовой Эрик Боберг сообщил, что его подзащитная признает, что помогала подозреваемому, но при этом не имела представления о его планах, и теперь чувствует себя обманутой и использованной. Процесс по делу о покушении на Обидхона Назарова начнется в конце этой недели и продлится четыре дня. Международное информационное агентство «Фергана» Страны-доноры выделят Кабулу $16 млрд 2012-07-09 11:44 ИА Фергана.Ру Страны-доноры Афганистана пообещали выделить ему в течение четырех лет $16 млрд в качестве экономической помощи, сообщает Независимая газета. Решение об этом было принято 8 июля в Токио на конференции с участием более 70 стран. Самые большие объемы невоенной помощи выделят США, Япония, Германия, Британия. По данным Коммерсанта, НАТО надеялась, что Россия добавит $10 млн, но, как заявил изданию участвовавший в конференции спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, Москва предпочитает взаимодействовать с Кабулом на двусторонней основе. Ранее на саммите в Чикаго Афганистан запрашивал $4,1 млрд ежегодно на содержание армии и полиции. По мнению представителей Центробанка Афганистана, ежегодно Афганистану требуется $6 млрд долларов при собственном годовом доходе в $2 млрд, передает Афганистан.Ру. За день до токийской конференции в Кабул неожиданно прилетела госсекретарь США Хилари Клинтон. Она объявила президенту Афганистана Хамиду Карзаю, что его страна обрела статус ключевого союзника, не входящего в НАТО. Это означает, что Афганистан получит привилегии в виде доступа к военному оборудованию и обучению афганских офицеров, но американцы не обязаны обеспечивать безопасность ИРА. Таким образом, Афганистан вошел в клуб, куда допущены, в частности, Израиль, Япония, Южная Корея, Австралия, Таиланд, Аргентина и Пакистан. Отметим, что Ираку такой привилегии предоставлено не было. «Мы и не помышляем покинуть Афганистан. Наоборот, мы строим партнерство с Афганистаном, которое будет продолжаться в далеком будущем», – заявила Хиллари Клинтон. Она подтвердила, что американцы будут продолжать держать своих солдат в Афганистане после 2014 года - чтобы обеспечивать афганским вооруженным силам превосходство над талибами путем поддержки с воздуха и обучать афганских военных. По мнению заведующего сектором Афганистана Института востоковедения РАН Виктора Коргуна, что США «подводят легальную основу под свои геостратегические планы в регионе. Они, в частности, предусматривают, что в Афганистане американцами создается военная инфраструктура. Она распространится и на север страны. Строятся базы в Мазари-Шарифе и Кундузе. Афганистан стал для американцев источником неприятностей. Новый статус, с одной стороны, позволит американцам продолжать диктовать свои условия, а с другой – облегчит вывод основной части натовского контингента в 2014 году», - цитирует эксперта НГ. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Таджикская диаспора не верит в то, что арестованный министр Р.Сабиров - взяточник 2012-07-09 12:35 ИА Фергана.Ру Таджикская диаспора Кыргызстана выступила в защиту министра социального развития, лидера Общественного объединения таджиков имени Рудаки Равшана Сабирова, который 5 июля был задержан и водворен в СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) в рамках уголовного дела о вымогательстве взятки. «Зная лидера нашего объединения как глубоко порядочного и честного человека, мы недоумеваем по поводу выдвинутых против него обвинений. Мы не верим, что наш лидер вымогал взятку. Он самодостаточный человек, и всегда занимается благотворительными акциями, помогает социально уязвимым слоям населения. Он трижды совершил хадж и не способен на такой низкий поступок как взяточничество», - говорится в открытом обращении на имя президента Кыргызстана, премьер-министра, генпрокурора, ГКНБ, спикера и лидеров фракций парламента. Авторы обращения сообщают, что Р.Сабиров является признанным и авторитетным лидером таджикской диаспоры в Кыргызстане, которая насчитывает более 50 тысяч человек. Он родился и вырос в этой республике, киргизский язык для него является родным, «он патриот этой земли и вне ее он себя не мыслит. Равшанбек Азатович всегда призывал и призывает таджиков Кыргызстана любить страну, которая стала им Родиной». «Все свои способности и труд он направлял на процветание Кыргызстана. Будучи интернационалистом и поборником единства народов, Равшанбек Азатович многое сделал для упрочения дружбы народов, проживающих в нашей стране. Примером тому является его активная деятельность по сплочению всех диаспор, входящих в Ассамблею народа Кыргызстана, которую он возглавлял во время драматических апрельских событий. Равшанбек Азатович сумел тогда организовать группы народных дружин из представителей различных этносов, что благоприятно повлияло на стабилизацию ситуации после тяжелых революционных дней», - говорится в обращении. В 2011 году Сабиров, будучи депутатом Жогорку Кенеша (парламента), во главе делегации из Кыргызстана ездил в США, где четко обозначил свою патриотическую позицию по событиям на юге страны в июне 2010 года. Он достойно представлял Кыргызстан в столь значимых мероприятиях, подчеркивают авторы обращения. Они призывают оградить Сабирова от необоснованных обвинений в его адрес, «проявить объективность и беспристрастность в рассмотрении данного вопроса, исключить предвзятость и тенденциозность. Мы уверены, что именно благодаря вашему вмешательству правда, в конце концов, восторжествует», - надеются члены Общественного объединения таджиков Кыргызстана. Под обращением подписались 30 человек. Напомним, 4 июля при получении взятки в размере $10 тысяч был задержан помощник Сабирова - Тохир Мирзаметов, который сообщил, что действовал по указанию своего руководителя и, дважды получив у представителя иностранной компании деньги, передал их министру. В тот же день сотрудники спецслужб провели обыск в доме и рабочем кабинете Равшана Сабирова, который затем был доставлен в ГКНБ. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 30 августа. Если в действиях министра (кстати, он временно отстранен от этого поста) будет установлен состав преступления, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Мать умершего в заключении юноши обвиняет милиционеров в побоях и лишении медицинской помощи 2012-07-09 14:22 ИА Фергана.Ру В апреле 2012 года 22-летний осужденный Сайдулло Саримсаков скончался от туберкулеза, его мать Карима Саримсакова утверждает, что милиционеры регулярно избивали сына и отказывали в предоставлении медицинской помощи, сообщает Голос свободы. Сайдулло Саримсаков был задержан в конце июня 2010 года по обвинению в преступлениях, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Кыргызстана в рамках дел по трагическим событиям на юге страны. Почти год он провел в подвале ИВС Сузакского района Джалал-Абадской области, где заболел острой формой туберкулеза. В мае 2011 года суд оправдал Сайдулло по таким статьям, как «умышленное уничтожение или повреждение имущества», «массовые беспорядки», «соучастие в преступлении — убийство сотрудника правоохранительных органов…», «незаконное приобретение, хранение… или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов», но признал виновным в укрывательстве преступления и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Болезнь Сайдулло прогрессировала, но ему отказывали в лечении, утверждают правозащитники. «Больному заключенному незаконно отказывали в экстренном лечении и тем самым ускорили его смерть», - считает координатор программ правозащитной организации «Справедливость» Абдумалик Шарипов. По словам Каримы Саримсаковой, в милиции ее сына регулярно избивали, чтобы выбить нужные показания, издевались, унижали его по национальному признаку, регулярно требовали деньги. Когда ее сына только задержали, она пришла в ГОВД Джалал-Абада, где за освобождение Сайдулло у нее потребовали 10.000 долларов. «Мы никогда даже не видели таких денег, естественно не смогли заплатить. Через три дня нашего сына перевели в Сузакский РОВД. Далее нам пришлось всеми возможными законными путями бороться за его жизнь и освобождение», — говорила горем убитая мать. По ее словам, руководство Сузакского ОВД плохо кормило сына, из-за чего приходилось ежедневно приносить ему еду и платить надзирателям ИВС за передачу. «Там все поставлено на коммерческую основу. Чтобы охранники принесли ему кипяченой воды, нужно было заплатить 50 сомов ($1). В темной камере, где находился Сайдулло и еще пятнадцать задержанных, был спертый воздух, но за то, чтобы выйти и пять минут подышать чистым воздухом, нужно было заплатить деньги», — пишет Карима Саримсакова. Все необходимые лекарства больному сыну тоже приносили родители. Родственники Сайдулло надеются, что виновные в его смерти понесут наказание по закону. Правозащитники из «Справедливости» начали активно собирать доказательства бездействия правоохранительных органов, которое можно квалифицировать как нарушение права Сайдулло на жизнь. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Начался суд над гражданином Казахстана Ермеком Космагамбетовым 2012-07-09 15:13 ИА Фергана.Ру В Кибрайском районном суде по уголовным делам Ташкентской области (Узбекистан) начался суд над задержанным гражданином Казахстана 27-летним Ермеком Космагамбетовым, которого обвиняют в контрабанде видеоматериалов, пропагандирующих религиозный экстремизм. Первый судебный процесс прошел 4 июля 2012 года. Слушание велось на узбекском языке, Е.Космагамбетову предоставлен переводчик К.Жаббаров. На первом заседании, которое длилось 10 минут, было объявлено о начале слушаний. На процессе присутствовал Консул посольства Казахстана в Ташкенте. Следующее заседание пройдет 11 июля 2012 года в 16.00. Напомним, что Е.Космагамбетов был задержан на пограничном посту «Майский» в марте 2012 года, в его ноутбуке были обнаружены ролики «религиозно-экстремистского характера». Сам Ермек уверял, что не подозревал о содержимом ноутбука, ехал в Узбекистан в качестве туриста и ноутбук вез с собой только для того, чтобы сбрасывать на него фотографии. Международное информационное агентство «Фергана» Норвегия готовится депортировать узбекского беженца. Его ждут пытки и смерть 2012-07-09 15:33 Майкл Андерсен (Дания) Портал UNCUT («Досье на цензуру») опубликовал статью датского журналиста Майкла Андерсена (Michael Andersen) «Предсказанная трагедия: Норвегия приговаривает узбекского активиста на тюрьму и пытки». В статье речь идет об узбекском беженце, имя которого не называется ради безопасности его семьи. Молодому человеку, который в Узбекистане вел кампанию против использования рабского детского труда, а живя в Норвегии, сотрудничал с правозащитницей Мутабар Таджибаевой, норвежские власти отказали в предоставлении убежища. 12 июня Рустам был задержан в Осло и ожидается, что 12 июля он будет депортирован в Узбекистан, где его однозначно ждут пытки и возможно - смерть в тюрьме. «Фергана» перепечатывает статью Майкла Андерсена с комментарием сотрудника Норвежского Хельсинкского Комитета Ивара Дале (Ivar Dale), хорошо знакомого с ситуацией в Центральной Азии. «Я буду арестован в ту же минуту, как приземлюсь в Узбекистане, и меня тут же отправят в тюрьму, - говорит 26-летний узбекский активист, которого мы назовем Рустамом - именем, широко распространенным в Узбекистане. - И что со мной случится после - хороший вопрос». С 12 июня Рустам содержится в иммиграционной службе в Осло (Норвегия), после того как получил третий, окончательный, отказ в ответ на обращение о предоставлении политического убежища, и будет депортирован 12 июля. Норвежские власти игнорируют тот факт, что по возвращении Рустама ждут пытки и, возможно, смерть. Им так же безразличны заявления ООН, что граждане Узбекистана, которые просили убежища в других странах, но не получили его, а были депортированы, на родине исчезли или подверглись пыткам. Рустам боится. В 2004 году он и несколько его друзей стали работать в НПО «Движение за свободу», начав кампанию против использования детского принудительного труда.

Каждый год два миллиона узбекских школьников, в том числе и семилетних, вынуждены проводить на сборе хлопка от шести до восьми недель, работая по восемь-десять часов в день. Узбекистан резко критикуют за использование рабского детского труда, но Ташкенту эта критика безразлична: доходы от экспорта хлопка исчисляются сотнями миллионов долларов, причем большая часть этих денег оседает в карманах семьи узбекского диктатора Ислама Каримова, который правит Узбекистаном уже 23 года. Когда Рустам и его друзья начали кампанию против использования детского труда, он был арестован, его пытали. Просидев несколько дней в СИЗО, он чудом освободился - и сразу же бежал в Россию, где узнал, что один из соучредителей Движения убит в узбекской тюрьме. Рустам понял, что в России оставаться опасно: Москва, близкий союзник Ташкента, регулярно депортирует узбеков, после чего многие «исчезают». И Рустам решил укрыться в Норвегии. Норвежские власти, разбирая просьбу Рустама о предоставлении убежища, столкнулись с двумя проблемами. Во-первых, у Рустама не оказалось паспорта. Он говорит, что не взял его, когда бежал из Узбекистана: боялся, что будет немедленно арестован, если полиция увидит его документы. Но это означает, что за пределами Узбекистана Рустам не может доказать, что он и есть тот человек, за которого себя выдает. Во-вторых, пока Рустам жил в Норвегии в ожидании убежища, он начал тесно сотрудничать с узбекской правозащитницей Мутабар Таджибаевой, которая известна как яростный противник каримовского режима. Таджибаева с 2008 года живет во Франции - после трех лет заключения, пыток и насилия в узбекской тюрьме. Норвежские власти не верят, что Рустам мог работать у Таджибаевой в качестве вебмастера. Таджибаева запустила сайт Jarayon.com - один из немногих ресурсов, рассказывающих о жизни в Узбекистане: все СМИ внутри страны находятся под жестким контролем государства. Таджибаева создала широкую сеть анонимных корреспондентов внутри страны, которые сообщают подробности о коррумпированных судебных процессах, незаконных задержаниях и случаях применения пыток. Ее сайт страшно раздражает власти Узбекистана, которые стремятся изолировать население от любой независимой информации. Власти Узбекистана называют Таджибаеву «экстремисткой», но трудно поверить, что эту невысокую 49-летнюю женщину с тихим голосом, которая потеряла здоровье в тюрьме во время пыток, обвиняют в том, что она собирается свергнуть правительство Узбекистана.  Мутабар Таджибаева Посол США в Узбекистане посоветовал своему правительству смягчить критику правящего узбекского режима - и его совет был принят. Отношения двух стран вышли на «доандижанский» уровень: в мае 2005 года в Андижане армия расстреляла около 800 демонстрантов, были убиты женщины и дети. Напомним, что после андижанских событий международное сообщество потребовало независимого расследования, но в этом было отказано. Тогда Евросоюз и Америка настояли на введении санкций в отношении Ташкента, однако на смягчении режима это не сказалось, и санкции были постепенно сняты. Мутабар Таджибаева подтвердила, что Рустам работал с ней с августа 2010 года. Она не понимает, почему норвежские иммиграционные службы отклонили просьбу Рустама об убежище, почему они не верят, что Рустам и Мутабар работали вместе. «Мы тесно сотрудничали, вы даже найдете его имя на нашем сайте. Его жизни угрожает серьезная опасность, если его вернут в Узбекистан, - говорит Мутабар. - Узбекский режим не любит людей, которые говорят правду… У меня не менее 343 электронных писем и сообщений, которых мы с Рустамом обсуждаем работу на сайте и в моем блоге, это со всей очевидностью доказывает, что мы с Рустамом очень тесно сотрудничали. Если бы норвежские власти действительно захотели узнать правду, - то все, что нужно сделать для получения доказательств, - это проверить его мобильный, его компьютер и электронную почту». Мутабар показывает свою переписку с Рустамом и добавляет: «Я даже перевела ему деньги в Норвегию, чтобы он смог купить себе компьютер для работы на нашем сайте, - вот квитанции. Если его депортируют в Узбекистан, то его ждет заключение и пытки. Есть реальная опасность, что его убьют в тюрьме - в назидание другим, чтобы держались подальше от правозащитной работы». Пока все говорит о том, что Рустам будет депортирован 12 июля. Однако в июне этого года произошло нечто, что дает Мутабар надежду. Комитет ООН против пыток осудил Казахстан за депортацию 29 узбекских беженцев. Некоторые из депортированных были приговорены к длительным срокам лишения свободы, в тюрьмах их ждут пытки. Напомним, что Конвенция ООН запрещает депортировать людей в страны исхода, если есть опасения, что они там могут подвергнуться пыткам и жестокому обращению. В Узбекистане сегодня более 10 тысяч политических заключенных и людей, которые отбывают наказание за свои религиозные взгляды, и эксперты считают узбекский режим одним из самых жестких, наряду с Северной Кореей. Узнать точные цифры, говорящие о масштабе репрессий в Узбекистане, сегодня невозможно, но по данным местных правозащитников, ежегодно десятки людей в узбекских тюрьмах умирают от пыток, и излюбленными жертвами тюремщиков становятся именно те, кто просил убежища на Западе или просто плохо отзывались о режиме. Рустам - как раз из таких. Мутабар Таджибаева надеется, что недавнее решение ООН заставит Норвегию пересмотреть дело Рустама. «Но так называемые демократические страны в Европе часто закрывают глаза на зверства, которые творятся в Узбекистане. Я уже потеряла всякую веру в них», - говорит Мутабар. «Миграционные службы в Европе должны особенно внимательно рассматривать все просьбы о предоставлении убежища, поступающие от граждан Узбекистана, - заявил телефонном интервью «Фергане» известный правозащитник, хорошо знакомый с ситуацией в странах Центральной Азии, сотрудник Норвежского Хельсинкского Комитета Ивар Дале (Ivar Dale). - Эта страна является одной из самых репрессивных в мире, применение пыток носит тут систематический характер. Давление на инакомыслящих в Узбекистане уже давно приобрело широкий масштаб». За какие бы формулировки ни прятались норвежские власти, отказывая Рустаму в предоставлении убежища, судьба 26-летнего активиста, если он будет депортирован, трагически предсказуема. Он не первый депортированный из Норвегии активист: в ноябре 2011 года в ташкентском аэропорту была задержана депортированная из Норвегии гражданка Узбекистана Зарифа Юсупова, которая ранее просила политическое убежище у норвежских властей. С 2009 года Зарифа преследовалась в Узбекистане за религиозные убеждения. По прибытии в Ташкент Юсупову с детьми пять часов продержали в аэропорту, затем детей передали брату Зарифы, а ее саму увели сотрудники транспортной прокуратуры и Службы национальной безопасности Узбекистана, которые, продержав Юсупову у себя десять часов, увезли женщину в неизвестном направлении. Перевод Марии Яновской Международное информационное агентство «Фергана» «Пляски бесов»: Новый роман Хамида Исмайлова 2012-07-09 23:09 Фергана Новый роман современного узбекского писателя и поэта Хамида Исмайлова называется «Жинлар базми» («Пляски бесов»). Произведение посвящено известному узбекскому писателю и драматургу Абдулле Кадыри - автору исторических романов «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря», репрессированному и расстрелянному в октябре 1938 года. - В 1937 году Кадыри собирался написать роман, который, по его словам, должен был заставить его читателей перестать читать «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря» - настолько он должен был быть захватывающим, - рассказал Хамид Исмайлов в интервью «Фергане». – В романе рассказывалось бы о некоей служанке, которая волею судьбы побывала в женах у трех ханов – своего рода узбекская Елена. Кадыри говорил всем: «Вот сяду этой зимой и завершу свой роман: подготовительная работа закончена, осталось только выписать детали. Тогда люди перестанут читать мои предыдущие книги». Он приступил к созданию романа, но 31 декабря 1937 года его арестовали. Рукописи все изъяли и позднее сожгли. Разумеется, от романа ничего не осталось. Четвертого октября 1938 года Кадыри расстреляли вместе с Чулпаном, Фитратом и многими другими видными деятелями узбекской культуры. Мой роман именно об этом периоде - о Кадыри, пишущем это произведение, и Кадыри арестованном, сидящем в тюрьме и болеющим этим романом, в который преломляются его тюремная жизнь и его литература. Мой роман - о ненаписанном романе, который творится в сознании писателя. Как-то Кадыри заметил, что когда он занят написанием романа, он заболевает им, ничто другое ему в голову не лезет. В этом смысле мой роман происходит в его окружении, люди, которые находятся в заключении вместе с ним, становятся не только участниками, но и, в какой-то мере, соавторами его романа о прекрасной женщине и ее несчастной жизни. Ойхон-пошша, наперекор своей девичьей любви силком отданная за кокандского хана Умархана (поэта Амирий, который был мужем поэтессы Надиры), потом после его внезапной смерти стала женой его сына Мадамина и, в конце концов, захваченная эмиром Бухары Насруллаханом, становится символом его литературы, такой же прекрасной и проданной, преданной всеми. В известном смысле я написал через Кадыри задуманный им роман. Но мой роман – о писателе и его творении. - О жизни Кадыри, особенно о периоде в застенках НКВД, известно очень мало, да и, как Вы говорите, все рукописи были сожжены. Какими материалами Вы пользовались при написании романа? - Здесь, наверное, можно было бы привести знаменитую фразу Булгакова о том, что рукописи не горят, но, увы, они горят и сгорают дотла. Я перечел все, что читал Кадыри о жизни этой несчастной женщины, мне очень помогли некоторые историки, которых я назвать не могу, но очень им благодарен. В моем распоряжении оказались материалы, которые были недоступны Кадыри, а именно - то, что собирали английские, русские и иные путешественники того времени. Одно время я очень много занимался поэтом Чулпаном, который был ближайшим другом и единомышленником Кадыри, и в годы перестройки, как и многие другие писатели, я был допущен к просмотру архивов КГБ. Словом, материалов у меня было предостаточно. Оставалось, как говорил сам Кадыри, только сесть одной зимой и все это выписать, что я и сделал. Разумеется, это не документальный роман, а полотно, в котором переплетаются эпоха кокандской, хивинской и бухарской дворцовых культур времен Амирий, Надиры, Увайсий, Гулханий, а также тридцатые годы двадцатого века, когда жили Кадыри и Чулпан, Фитрат и Усман Насыр. И в то же время этот роман - не только об узбеках, но и о русских, поляках, евреях, афганцах, англичанах, татарах и многих других. - Планируете ли Вы публиковать роман в ближайшее время? - На первых порах я буду размещать его отдельными главами, на посвященной Абдулле Кадыри странице в Facebook и на своем сайте. А там посмотрим. Международное информационное агентство «Фергана» Иран выставил свои условия по судьбе ядерной программе 2012-07-10 10:32 ИА Фергана.Ру Иран передал международным посредникам список условий, на которых он готов продолжить переговоры о судьбе своей ядерной программы, сообщает Коммерсант. В десятистраничном документе под названием «Некоторые факты к переговорам Ирана с «группой 5+1» по ядерной проблеме» говорится, что Исламская Республика готова вести «всеобъемлющий и целенаправленный диалог», если ей будет возвращен «статус полноправного члена» мирового сообщества. Для этого Совбез ООН и совет управляющих МАГАТЭ должны принять меры для «нормализации ядерного досье» страны, отменив все «односторонние и многосторонние санкции против Ирана». Одновременно «шестерка» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) должна признать за Ираном право на ведение работ по обогащению урана. В обмен иранские власти готовы «в полном объеме выполнять свои обязательства и предоставлять международным инспекторам доступ на ядерные объекты». Еще одно условие - возобновление сотрудничества в ядерной сфере. В документе говорится, что отмена запрета на передачу Ирану новейших технологий позволит закончить строительство АЭС в Бушере и модернизировать ядерный реактор в Тегеране, предназначенный для производства медицинских изотопов. Главным же итогом переговоров должно стать «подписание всеобъемлющего договора» о полномасштабном сотрудничестве «в экономической и политической сферах, в области безопасности и международной политики». А один из пунктов этого договора должен предоставить Ирану право участвовать в международных переговорах по урегулированию конфликта в Сирии. Кроме того, Тегеран считает неприемлемым требование «шестерки» немедленно закрыть подземный обогатительный завод «Фордо», который расположен в горах недалеко от города Кум и, по мнению инспекторов МАГАТЭ, может использоваться для наработки высокообогащенного урана. «Завод не является военным объектом, а его месторасположение в хорошо укрепленном месте объясняется тем, что перед лицом постоянных угроз мы вынуждены защищать наши обогатительные объекты»,— говорится в документе. Не согласен Тегеран и с предложением о вывозе за пределы страны 145 килограммов урана, обогащенного до 20 процентов: он утверждает, что эти материалы уже находятся под контролем инспекторов МАГАТЭ и не нуждаются в дополнительной защите. К тому же, говорится в документе, Иран вынужден продолжить обогащение урана, чтобы «обеспечить топливом четыре исследовательских реактора» для производства медицинских изотопов, которые планируется построить в ближайшее время. В документе власти Ирана предлагают продолжать переговорный процесс, проводя встречи глав делегаций «шестерки» один раз в три месяца. Окончательное же решение, по их мнению, может быть найдено только после 4 ноября, когда в США пройдут выборы президента. Напомним, за последние месяцы представители «шестерки» провели четыре раунда переговоров по ядерной проблеме Ирана, но так и не смогли добиться заметных результатов. 24 июля в Стамбуле переговоры по этой теме пройдут между заместителем верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хельгой Шмидт и заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багири. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Арестованы счета ОАО «Кувасайцемент», которое контролируется казахстанским холдингом UCG 2012-07-10 10:58 ИА Фергана.Ру Прокуратура города Кувасай (Ферганская область, Узбекистан) наложила арест на счета ОАО «Кувасайцемент», третьего по мощности цементного завода в республике, сообщает ИА «Новости - Казахстан». На арестованных банковских счетах предприятия находятся 45,25 миллиарда сумов (24 млн долларов по официальному курсу). Как заявил представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана, «основанием для ареста денежных средств послужили материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведенной налоговой службой». Проверка показала, что со стороны должностных лиц ОАО «Кувасайцемент» широко использовались незаконные схемы уклонения от уплаты налогов. В настоящий момент возбуждено уголовное дело в отношении руководства завода, проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщил представитель прокуратуры.

«Кувасайцемент» работает с 1932 года, проектная мощность - 1,1 миллиона тонн цемента в год (по другим данным - 920 тыс. тонн). В 2011 году было произведено 1.065 миллиона тонн цемента, ОАО получило 69,7 млрд сумов чистой прибыли, сообщает UzDaily.uz. Чистая выручка предприятия по итогам прошлого года по сравнению с 2010 года выросла с 152,76 млрд. сумов до 201,505 млрд. Себестоимость реализованной продукции выросла с 49,945 млрд сумов в 2010 году до 58,187 млрд сумов в 2011 году. Расходы компании так же возросли: с 24,07 млрд. сумов в 2010-м до 28,584 млрд в 2011-м. Активы компании в 2011 году составили 232,269 млрд. сумов против 229,94 млрд. сумов в 2010 году. При этом основные средства выросли с 89,29 млрд. сумов до 98,517 млрд. сумов и долгосрочные инвестиции снизились с 60,59 млрд. сумов до 47,741 млрд. сумов в отчетном периоде. 60.4% акций ОАО «Кувасайцемент» принадлежат холдингу United Cement Group (UCG), зарегистрированному в Казахстане. 9.7% акций принадлежат трудовому коллективу, 29.9% - миноритарным акционерам. На прошедшей неделе стало известно, что правительство Узбекистана получит контрольный пакет акций (51.53%) в ОАО «Бекабадцемент», который ранее так же принадлежал холдингу UCG. Наблюдательный совет ОАО «Бекабадцемент» принял решение о включение Госкомимущества в реестр акционеров предприятия, сообщает Olam.uz. Решение было принято в рамках определения Ташкентского областного суда по уголовным делам, принятого в начале 2011 года. 2 августа 2012 планируется проведение общего собрания акционеров «Бекабадцемента», где планируется ввести Госкомимущество в состав акционеров. В отношении руководства и менеджмента ОАО «Бекабадцемент» в 2011 году было возбуждено уголовное дело по факту нелегального производства и экспорта цемента, а также уклонения от налогов. В ходе следствия, как и в случае с «Кувасайцементом», был наложен арест на имущество, активы и денежные средства предприятия. В январе 2012 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил группу руководителей «Бекабадцемента» к большим срокам заключения. UCG намерен подать иск в международный суд против Узбекистана по поводу национализации контрольного пакета акций «Бекабадцемента».

В Узбекистане в настоящее время действуют шесть цементных заводов общей установленной мощностью около 7 миллионов тонн. Наиболее крупные - ОАО «Кызылкумцемент» (3,1 миллиона тонн), ОАО «Ахангаранцемент» (1,8 миллиона тонн) и ОАО «Кувасайцемент» (920 тысяч тонн).

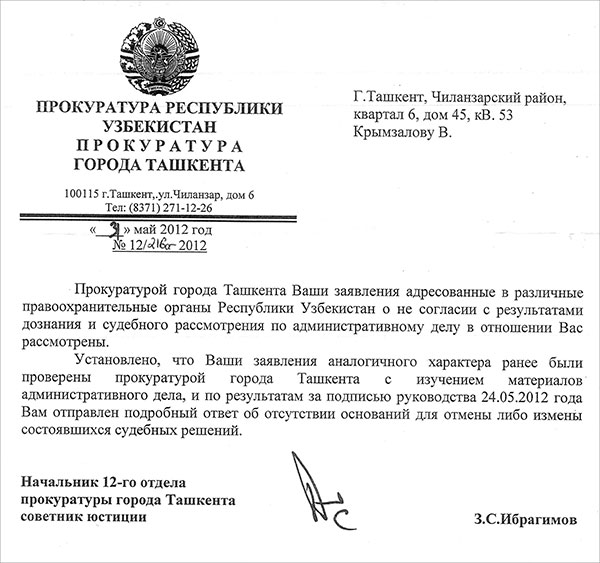

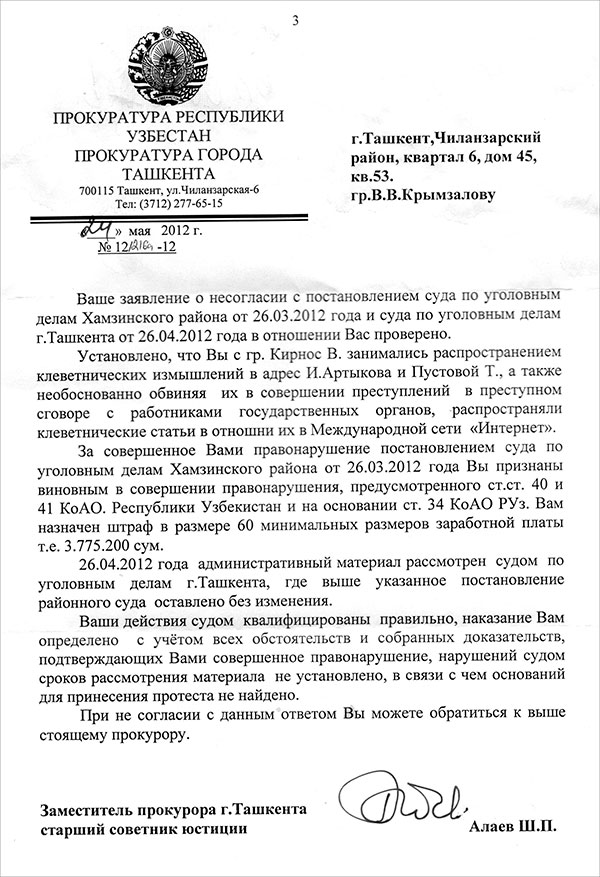

UCG - крупнейший в Центральной Азии цементный холдинг, в его состав входят восемь заводов в России, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Международное информационное агентство «Фергана» Букет отписок, или Стоит ли журналистам откликаться на призывы президента Узбекистана? 2012-07-10 13:28 Виктор Крымзалов На днях ташкентский журналист Виктор Крымзалов получил ответы на свою жалобу в адрес президента Узбекистана Ислама Каримова, которая была отправлена также в Кабинет министров, Сенат, Генеральную прокуратуру, Верховный суд, СНБ, МВД. Собранные все вместе, эти ответы вызывают у журналиста горькую иронию: насмешки, а не ответы. Особенно, если учесть, что жалоба была по поводу разорительного штрафа, который, как считает Крымзалов, суд присудил ему как раз за то, что он следовал призывам Ислама Каримова. Нет, конечно, в тексте постановления судьи формулировки «оштрафован за то, что следовал призывам нашего президента» не было. Но сути дела это не меняет. Я следовал призывам Ислама Каримова Надо сказать, я всегда любил следовать призывам президента Ислама Каримова. Нет, это не значит, что я, как китайский хунвейбин, бегающий с цитатником Мао Цзэдуна, ловил на лету каждое слово главы государства. Просто мне очень импонировали призывы Ислама Абдуганиевича, с которыми он в течение многих лет в День работников печати обращался к журналистам: смело, честно и принципиально обличать имеющиеся в стране недостатки, не давать спуску зарвавшимся чиновникам. Так уж совпало, что именно тем, к чему всегда призывал президент, я и занимался еще с детства, когда начал писать юмористические рассказы, в которых было, пожалуй, больше сатиры, чем юмора. Фельетоны, критические заметки, статьи по журналистским расследованиям писал и в советское время, и в перестроечное, и в тот период независимости Узбекистана, когда критику печатали в газетах, и в период нынешний, когда печатают только одну похвальбу. Мои статьи, как принято в правозащитной журналистике, выступали в защиту бедных от аппетитов богатых, бесправных от наглости влиятельных, честных от наветов бесчестных. И, само собой разумеется, огромное количество богатых, влиятельных и бесчестных, среди которых немало высокопоставленных чиновников, ночами не спали, мечтая поквитаться. Такой случай представился, когда я заступился за беззащитного старика – Виктора Семеновича Кирноса, которого незаконно лишили крыши над головой да вдобавок еще и обокрали. На мой взгляд, дело было настолько очевидным, настолько легко доказывалось показаниями свидетелей, что все должно было решиться на одном заседании. Не говоря уже об ограблении старика – для решения этой проблемы достаточно было одного заявления. Но я, может быть, впервые за свою журналистскую практику здорово ошибся. Виктор Крымзалов был признан 26 марта Хамзинским районным судом Ташкента автором статьи, опубликованной на сайте Centrasia.ru, и приговорен за содержавшуюся в ней клевету к штрафу в 60 минимальных размеров заработной платы (МРЗП), что составляет 3.775.200 сумов (свыше $2000 по официальному курсу или около $1350 по реальному). Журналист отрицает свое авторство статьи, о которой шла речь в суде. Кроме журналиста за клевету был осужден и герой публикации — житель Ташкента, пенсионер Виктор Киринос, ему придется выплатить штраф в 20 МРЗП - 1.258.400 сумов ($450). Теперь о статье, за которую меня осудили – «Узбекистан в пропасти безнравственности». Написал ее не я, под ней стоит другая фамилия, но статья мне, в целом, очень нравится. Действительно, пропасть безнравственности, когда безобидного старика грабят и выкидывают на улицу без предоставления другого жилья, невероятная. Но в этой статье есть и ошибки. Одна из них - фраза в адрес доверенных лиц, которые «потратились на взятки основательно». Автор не указывает, кому именно адресовались эти взятки. Но я бы все равно так не написал, потому что не видел, давал кто-то кому-то взятки или нет. С таким же успехом можно предположить, что нужные решения принимались по звонку каких-то влиятельных людей. Впрочем, в суде мало кого интересовало, моя это статья или не моя, раз в вину вменили даже комментарии под текстом, к которым, наверняка, не имели никакого отношения даже друзья настоящего автора. Надо ли писать жалобы президенту? Итак, я остался в полном убеждении, что со мной рассчитались за критические статьи, которые я в течение многих лет публиковал в республиканской печати. И по этому поводу 7 мая отправил в Аппарат президента жалобу на имя Ислама Каримова и ее копии в шесть инстанций – Кабинет министров, Сенат, Верховный суд, генеральную прокуратуру, СНБ, МВД. Честно говоря, рассчитывал, что вызовут в одно из этих учреждений, поговорят по-человечески. Все-таки много лет пил чиновникам кровь, как-то, вроде, уже родными стали. Но не тут-то было. Позвонили только из ГУВД, спросили, почему после ограбления Виктора Семеновича не было возбуждено уголовное дело. Я объяснил. На том конце провода вроде как посочувствовали, пообещали встретиться, на этом дело и закончилось. Позвонил в ГУВД через две недели. Выяснилось, что товарищ, с которым я разговаривал, ушел в отпуск. Встретился с заменившим его сотрудником. По его словам, проверкой того, почему не было возбуждено уголовное дело по факту ограбления старика, занимаются РУВД и прокуратура Хамзинского района. Как раз те учреждения, которые на протяжении почти трех лет отказывали в возбуждении этого дела. Но Бог с ней, с милицией. А что же другие учреждения? От них я получил ответы, что моя жалоба отправляется для «проверки по существу» в Генеральную прокуратуру. Из Генеральной прокуратуры мне сообщили, что жалобы отправлены в прокуратуру городскую, а из городской – в районную Хамзинскую. Как раз в ту, которая дала команду возбудить в отношении нас с Виктором Семенывичем административное дело, и на которую я, по сути, и жаловался. В итоге всей этой катавасии я получил коротенькое письмецо из городской прокуратуры, сводящееся к формулировке «Ваши заявления, адресованные в различные правоохранительные органы, ранее были проверены прокуратурой, и Вам отправлен подробный ответ».

Мастерство отписки Прочитав этот «подробный» ответ, я сразу вспомнил свою же статью «Мастерство отписки», опубликованную в республиканской газете «Менинг мулким - Частная собственность») еще в июле 2006 года. Статья, на мой взгляд, не потеряла актуальности и сейчас, поэтому рискну повторить некоторые выдержки из нее. «Гражданин, столкнувшийся с несправедливостью, по привычке, приобретенной в советские времена, тут же сочиняет пространную жалобу в соответствующие инстанции. И с вожделением ожидает, что в этих инстанциях, ознакомившись с ее содержанием, тут же воспылают праведным негодованием, назначат специальное расследование и оперативно во всем разберутся. Однако нередко реалии таковы: ответ, который получит жалобщик на свою жалобу, поставит его в тупик. Их этого ответа он узнает, что факты, изложенные в жалобе, не подтвердились. И куда бы впоследствии жалобщик не писал гневные письма, ответы на них будут похожи, как сиамские близнецы… Обычно такие отписки подписываются фамилиями авторитетных начальников. В то же время многие отчаявшиеся граждане, решившие прорваться в прокуратуру и взглянуть в глаза этих начальников, с удивлением узнают, что ответы на их жалобы готовили отнюдь не эти начальники, а рядовые сотрудники. Конечно же, все они с дипломами юристов и офицерскими погонами. Однако жалобщикам хватает всего нескольких вопросов, чтобы уйти с твердым убеждением, что эти работники купили диплом на базаре, а погоны получили в подарок ко дню рождения. Наивные жалобщики! Они забывают, что только умные люди умеют вовремя прикинуться простаками. Так что и с дипломами у младших офицеров, сочиняющих отписки, все в порядке, и погоны вполне заслуженны. Ибо мастерство сочинения отписки настолько тонкое, что кого ни попадя на такой участок работы не поставят, потому что отписка – дело не такое уж простое, а целое искусство запутывания».

Отписки стали проще Когда я писал эти строки, мастерство прокурорской отписки, действительно, было делом тонким. Сочинитель ответа – молодой шустрый офицер – запутывал жалобщика второстепенными деталями, выкидывая из ответа, как ребенка из купели, суть жалобы, и, в итоге, оставляя ее автора в дураках. Судя по тому, что я получил в ответ на свои жалобы сейчас, с 2006 года воды утекло много, и на столь хитрое сочинение отписок в прокуратуре теперь время не тратят. В надзорной жалобе, которую написал адвокат Сергей Майоров, он указывал самое главное – меня осудили за чужую статью. Это нонсенс в международной юридической практике, даже не скандал – скандалище, по большому счету. Но в том самом «подробном» письме из городской прокуратуры нет ни единого слова по поводу нонсенса и скандала. Зато звучит стандартная для всех нынешних прокурорских отписок фраза: «Ваше заявление рассмотрено». Следующий абзац начинается со слова «установлено», после чего откровенно цитируются концовки постановлений – в одном-двух предложениях - предыдущих судов. Затем пишутся выводы «проверки»: «Ваши действия судом квалифицированы правильно». Что это за проверка была такая? Может, меня кто-то вызывал на беседу, интересовался моими доводами, опрашивал свидетелей? Может, кто-то поинтересовался, чем доказываются домыслы заявителя о том, что статью, за которую меня осудили, писал я, а не тот человек, чья подпись под ней стоит? Черта с два! Это не ответ, а штамповка, к ней только остается заказать резиновый штамп, на оттиске которого беглым почерком вписывать имена жалобщиков и краткое содержание судебного решения. Вот уж поистине - не зря к статье «Мастерство отписки» я нарисовал карикатуру, которую прилагаю сейчас в цветном варианте.

Подобные отписки свидетельствуют только об одном: прокуроры вместо того, чтобы выполнять надзорные функции по соблюдению законности, всячески покрывают нарушения этой законности. Ну, и никак не могу «под занавес» не процитировать концовку своей публикации «Мастерство отписки», где говорилось о статье 208 Уголовного кодекса, которая словно специально написана для сочинителей отписок: «Статья 208 гласит, что бездействие власти, то есть «умышленное невыполнение должностным лицом действий, которое оно должно было или могло выполнить по службе.., наказывается штрафом от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет». Замечательная, очень справедливая статья. Увы, ни я, ни мои знакомые юристы не слышали, чтобы по этой статье был осужден хотя бы один нерадивый чиновник». После публикации «Мастерства отписки» в газете «Менинг мулким – Частная собственность» из прокуратуры, упомянутой в статье, в редакцию позвонил молодой человек и, как мне передали сотрудники, с которыми он разговаривал, сильно ругался. Больше этот человек – видимо, лейтенант, узнавший себя в карикатуре, - звонил. Но в душе, наверняка, затаил черную обиду. Думаю, обида его начальства была еще большей. Поэтому нетрудно догадаться, почему меня, когда подвернулся повод, и осудили за чужую статью, и напичкали отписками. «Общественное мнение» на страже отписок Эта статья была бы неполной без освещения еще одного нюанса. Любая отписка сопровождается какой-то внешне убедительной и справедливой позицией чиновников. Поэтому, отправляясь по заданию редакции разбирать какую-нибудь жалобу, я всегда брал с собой жалобщика. В ином случае обязательно слышал от чиновника, что жалобщик «алкаш и вор». Если жалобу писала женщина, формулировка обычно менялась: «гулящая и аферистка». Но суть оставалась неизменной – основательно полить жалобщика грязью, чтобы поставить под сомнение все изложенные в жалобе факты. Согласитесь, жалоба президенту по поводу того, что ты пострадал из-за приверженности призывам президента, – дело скандальное. Корпусу чиновников, которые сначала меня осудили, а затем сочинили отписки, следовало как-то себя прикрыть. Поэтому стандартной фразы «алкаш и вор» было недостаточно. Надо было, чтобы это прозвучало из чужих уст. Поэтому в действие вступило «общественное мнение». В первую очередь, пошли в ход различные осуждающие меня и Виктора Семеновича комментарии к статьям от людей, якобы знающих как нас, так и ситуацию. Во вторую очередь, это «псевдостатьи». Яркий пример – статейка на сайте «Махалля» от 28 мая, озаглавленная «Дымящаяся шапка Витьки Крымзалова». Внешне все выглядит очень красиво: коллега-журналист по-дружески, но резко критикует коллегу за то, что тот не может «держать удар», хотя допустил серьезную «промашку», совершил «подтасовку фактов». Даже подпись под статейкой имеется – Сергей Кулишов. Вот, мол, смотрите, даже коллеги, не таясь, осуждают этого «алкаша и вора» Крымзалова! Правда, если копнуть, то выяснится, что о «Сергее Кулишове» в журналистской среде никто слыхом не слыхивал, что все написанное в статейке ничего общего с действительностью не имеет, а некоторые нюансы в тексте дают основание предполагать, что это сочинение заказано весьма серьезными структурами. Но это если копнуть…

Ну и третья волна «поливальщиков грязью» - профессионалы, не скрывающие своей фамилии. Яркий пример – Марат Захидов и его опубликованная в конце июня статья «Кто и как издевается над русскими в Узбекистане». Есть там оскорбительные словечки и про меня. Излишне говорить, что я становлюсь участником совершенно фантастических событий. Чего стоит только одна «многотиражная газета» «Ассенизатор Узбекской Советской Социалистической Республики»! Интересно, сам Захидов такую газету придумал или какой-нибудь завсегдатай психушки подсказал? Кстати, статья Захидова поставила меня в некоторый тупик. Как относиться к Марату Тешаевичу? Как к человеку, вирши которого представляют узкомедицинский интерес, или как к вице-председателю МОПЧ – авторитетной международной организации? Тогда возникает вопрос, почему адвокат Махмуд Артыков, ставший инициатором нашего со стариком осуждения, не подал в суд на эту организацию, когда несколько лет назад столь уважаемый вице-председатель прямо обвинил его на той же «Центразии» в вымогательстве, да еще назвал конкретные цифры? И почему об этом, поливая меня грязью в своих виршах, не вспомнил сам вице-президент? Хотя бы для того, чтобы создать впечатление, что он поливает этой грязью всех, кто попадется под руку?.. Так что на своем опыте я убедился - не стоит следовать призывам президента Узбекистана. Опасное это дело. Потому что между тобой и очень хорошим, по сути, призывом стоят чиновники, которые устроят тебе веселую жизнь. Правда, в этом году президент не призывал журналистов к радикальной критике. В частности, просил не поддаваться эйфории, жить по совести. Вот я опять по привычке откликнулся на его призывы – руководствуясь совестью, написал эту статью. Но эйфории по этому поводу не поддаюсь. Что теперь будет… Виктор Крымзалов, фото автора Международное информационное агентство «Фергана» Пакистан: Парламент наделил руководство страны иммунитетом от обвинений в неуважении к суду 2012-07-10 14:23 ИА Фергана.Ру Парламент Пакистана принял 10 июля закон, согласно которому высшие государственные служащие получат иммунитет от обвинений в неуважении к суду, сообщает Лента.Ру со ссылкой на Agence France-Presse. Напомним, в апреле 2012 года Верховный суд Пакистана признал премьер-министра Юсуф Раза Гилани виновным в неуважении к суду и неисполнении его постановлений – за отказ направить властям Швейцарии официальный запрос с требованием раскрыть данные о банковском счете президента Асифа Али Зардари, что позволило бы возобновить закрытые в 2007 году дела о коррупции в отношении ряда представителей политической элиты Пакистана. 19 июня суд лишил Гилани поста главы правительства, и Зардари пришлось назначить другого премьера - Махдума Шахабуддина, занимавшего пост министра текстильной промышленности. Однако, как передает РИА Новости, судья из города Равалпинди выписал ордер на арест в отношении Шахабуддина и еще двух человек, которые обвиняются в причастности к делу о незаконном производстве и торговле наркосодержащими медицинскими препаратами. И уже 22 июня Национальная Ассамблея Пакистана (нижняя палата парламента) избрала новым премьером бывшего министра водных ресурсов и энергетики Раджу Первеза Ашрафа (Raja Pervaiz Ashraf). Новый закон выводит из-под обвинений в неуважении к суду министров, премьер-министра и президента. В случае если закон будет одобрен сенатом и подписан президентом, Верховный суд лишится важного рычага давления на политическую элиту страны. Премьер Первез Ашраф заявил, что закон позволит ему и членам правительства нормально работать, не опасаясь постоянных окриков со стороны ВС. Он добавил, что закон ни из кого не делает «священной коровы». Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Верховный комиссар ООН Нави Пиллэй подняла темы пыток и судьбы Азимжана Аскарова 2012-07-10 15:41 ИА Фергана.Ру  Нави Пиллэй Как сообщает K-News, в тот же день она встретилась с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым и членами неправительственных организаций, а затем выехала в Ош с намерением посетить районы, наиболее сильно пострадавшие во время трагических событий июня 2010 года, и пообщаться с населением южной столицы. В Оше Верховный комиссар отметила, что в представительство УВКПЧ ООН в Оше поступают жалобы на применение правоохранительными органами пыток к заключенным. Пиллэй попросила мэра города Мелисбека Мырзакматова публично потребовать от силовиков прекращения пыток, передает 24.kg со ссылкой на пресс-службу ошской администрации. В свою очередь вице-мэр Ош Дастанбек Ходжаев заявил, что, по данным прокуратуры, в 2012 году заявлений о применении сотрудниками правоохранительных органов пыток в отношении задержанных не поступало. «Если у вас есть какие-либо заявления, то вы можете передать нам, а мы в свою очередь передадим их в прокуратуру и возьмем этот вопрос на контроль», - заверил он представителя ООН. «После июньских событий 2010 года мэрией Оша и депутатами городского кенеша (совета) проводятся мероприятия по примирению сторон. Так, 2011 год в городе Оше мэрией был объявлен Годом мира и согласия, в рамках которого проведено множество мероприятий», - добавил вице-спикер горкенеша Оша Иминов. На встрече с киргизским омбудсменом Турсунбеком Акуном Пиллэй заявила об ущемлении прав национальных меньшинств по представленности в органах власти Кыргызстана. Она отметила, что киргизы занимают 90-95 процентов мест в органах власти, в правоохранительных органах, а представителей других народов в них единицы. «Например, в Баткенской области только двое судей - узбекской национальности, в Джалал-Абадской области - один, а в Ошской - ни одного. Такая диспропорция сложилась вопреки тому, что в Кыргызстане проживают представители более 80 национальностей, в том числе около одного миллиона узбеков и почти 500 тысяч русских», - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена. Верховный комиссар подняла также тему осуждения правозащитника Азимжана Аскарова. Турсунбек Акун заверил, что в этом вопросе его мнение совпадает с точкой зрения представителей НПО, требующих пересмотра дела, но прогресса пока нет. Как отмечает пресс-служба омбудсмена, Нави Пиллэй высоко оценила роль Акуна в продвижении идеи создания Национального превентивного центра по пыткам. Акун поднял вопрос о создании школы правозащитников для стран Центральной Азии, оказании содействия в посещении сотрудниками аппарата закрытых учреждений западных стран. Как передает Центр новостей ООН, 11 июля Верховный комиссар прибудет в Казахстан. В программе работы - поездка в Алма-Ату, где пройдет ее встреча с министром иностранных дел, делегатами от гражданского сообщества и правозащитниками. Затем Нави Пиллэй отправится в столицу – Астану, где проведет еще ряд встреч, в том числе - с премьер-министром Казахстана, министрами внутренних дел и юстиции. Международное информационное агентство «Фергана» «Гордость туркменской медицины»: денег нет, крыши текут, в палатах смрад 2012-07-10 15:52 Тойлы Аширмурадов Здание медицинского центра «Эне Мяхри» в Ашхабаде. Фото с сайта Asgabat.net 27 апреля полуофициальный информационный портал «ТУРКМЕНинформ» сообщил, что в Министерстве здравоохранения Туркменистана прошло совещание руководителей Центров «Эне мяхри» («Материнская нежность»). «На совещании было отмечено, что деятельность центров «Эне мяхри» интенсивно развивается и сейчас их действительно можно назвать гордостью отечественной медицины. Эти новейшие центры диагностики и лечения различных заболеваний сердца, внутренних органов человека, органов головы и шеи, глазных болезней, онкологии, травматологии, инфекционных и других заболеваний работают по 12 часов в сутки. Построенные во всех велаятах (областях) центры «Эне мяхри» оснащены по последнему слову техники, а их персонал имеет самую высокую квалификацию. На совещании было отмечено, что деятельность центров «Эне мяхри» интенсивно развивается и сейчас их действительно можно назвать гордостью отечественной медицины», - пишет издание. О проблемах этих центров издание решило не упоминать. Центры «Эне Мяхри» были построены в столице и в каждом областном центре в 2010 году по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова. Несмотря на то, что объекты функционируют уже два года, заказчик - Минздрав - до сих пор не подписал акты приема зданий. Причин тому несколько, главная из них – низкое качество строительства и явные строительные недоработки, и чиновники Министерства здравоохранения не желают брать на себя ответственность за функционирование объекта столь низкого качества. Впрочем, обо всем по порядку. Строительством центров в Балканабаде, Дашогузе, Мары и Туркменабаде занималась турецкая фирма Kapra Inşaat Sanayi ve Ticaret A.S., хотя изначально было объявлено, что тендер выиграла другая строительная фирма из Турции – MACC Insaat Sanayi Yatyrym we Tijaret Limited Sikreti. Общая стоимость четырех объектов составляла 48 миллионов долларов США. Объекты должны были сдать в эксплуатацию в 2008 году, но по каким-то причинам сдали их на два года позже, хотя немалые средства, по словам людей, близких к этому проекту, были выплачены вовремя.  Объявления о тендерах в туркменской прессе Заказчик всех центров «Эне Мяхри» – Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Однако чиновники Минздрава недоделанные объекты принимать не хотят, заставляя подписывать документы главврачей этих центров. Но те тоже не торопятся принимать объекты, ведь если что случится - спросят с тех, кто подписал акт приема здания. По этой же причине только в туркменабадском центре за неполные два года уже три главврача. Первый главврач центра, Б.Туреев, проработал на своем посту всего полгода. По словам ответственного сотрудника министерства здравоохранения, Туреев вложил в устранение явных недоработок центра около 20 тысяч долларов личных денег - руководство Минздрава пообещало Турееву, что затраты будут возмещены. Обещать-то обещали, но когда поступил приказ принять объект, а главврач подписывать акт отказался, – Туреева уволили, не вернув ни копейки. В здании до сих пор нет предусмотренных контрактом систем кондиционирования и отопления, поэтому летом там невыносимая жара, а зимой - холод. В палатах и коридорах - смрад от канализации. Как выяснилось, турки в некоторых местах попросту не проложили трубы. Санузлы есть, трубы от них идут в пол, есть выход этих труб в канализацию, но нет срединного звена. Недостаток обнаружился, когда технический персонал вскрыл протекающий подвесной потолок… «Когда на улице дождь, мы сидим в кабинетах под зонтами, словно на улице, - говорит один из врачей центра. – Берем на вооружение всю имеющуюся в центре посуду и расставляем ее по полу, ведь течет вся крыша». Второй руководитель центра, О.Нурыева, просидела на своем посту чуть больше года. Нурыева – человек из туркменской глубинки, послушная, покорная, но когда и она отказалась ставить свою подпись на бумагах о приеме объекта, ее «попросили». Регулярные проверки не выявляют недостатков, ведь проверяющие – чиновники того же Минздрава. Спецслужбы, которые контролируют все области туркменской жизни, разумеется, в курсе происходящего, но и они оказались неспособны «довести до ума» медицинские центры.

Сейчас у Центра очередной новый руководитель. В Министерстве его уговаривают принять объект, уверяя, что после этого добьются от подрядчика исправления недоработок. Однако обе турецкие строительные фирмы давно покинули Туркменистан, так что сотрудники «Эне Мяхри» уверены – скоро им придется знакомиться с очередным новым главврачом. Это лишь один пример некачественного строительства за большие государственные деньги и халатности чиновников отдельного министерства. На самом деле таких примеров много. Так, в мае 2010 года президент Бердымухамедов принял участие в торжественном открытии завода по производству питьевой воды в Дашогузе. Перерезав символическую ленту и испив чистой воды, которую заранее привезли в цистернах из Октябрьского района за сто с лишним километров, президент уехал и больше к заводу не возвращался.

Завод с тех пор так и не заработал. Тойлы Аширмурадов Международное информационное агентство «Фергана» Таджикистан: В Хатлонской области начато первое дело о пытках, обвиняемый - милиционер 2012-07-10 17:59 ИА Фергана.Ру Суд Яванского района Хатлонской области Таджикистана начал рассмотрение уголовного дела в отношении участкового милиционера, которого обвиняют в насилии и пытках, превышении служебных полномочий и доведении до самоубийства несовершеннолетнего, сообщает Озоди. По словам первого заместителя прокурора Хатлонской области Баходура Хомидова, это первое уголовное дело в области, связанное с пытками, когда виновным признается сотрудник правоохранительных органов. 29 апреля 2012 года несовершеннолетний Хушвакти Махмадсаид совершил попытку самоубийства - он повесился в сарае собственного дома в селении Кулобод Яванского района. Его успели вытащить из петли, но молодой человек скончался в больнице, куда его отвезли в надежде спасти. Как выяснилось, Хушвакти Махмадсаид был вызван участковым инспектором ОВД Яванского района Машрафом Алиевым в качестве подозреваемого в воровстве. Во время допроса несовершеннолетний подвергся пыткам и насилию. 3 мая 2012 года в отношении Машрафа Алиева было возбуждено уголовное дело по статьям «пытка», «доведение до самоубийства несовершеннолетнего» и «превышение служебных полномочий». Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||