| ← Декабрь 2015 → | ||||||

|

6

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

20

|

||||||

|

21

|

27

|

|||||

|

31

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Reuters: Богословы ИГ издали фетву, разрешающую изъятие органов у живых пленников

|

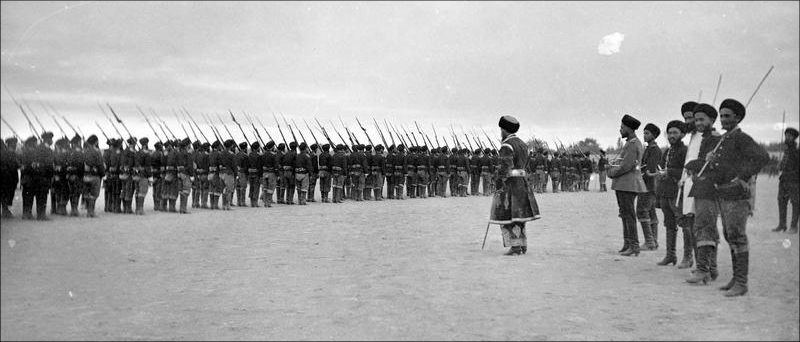

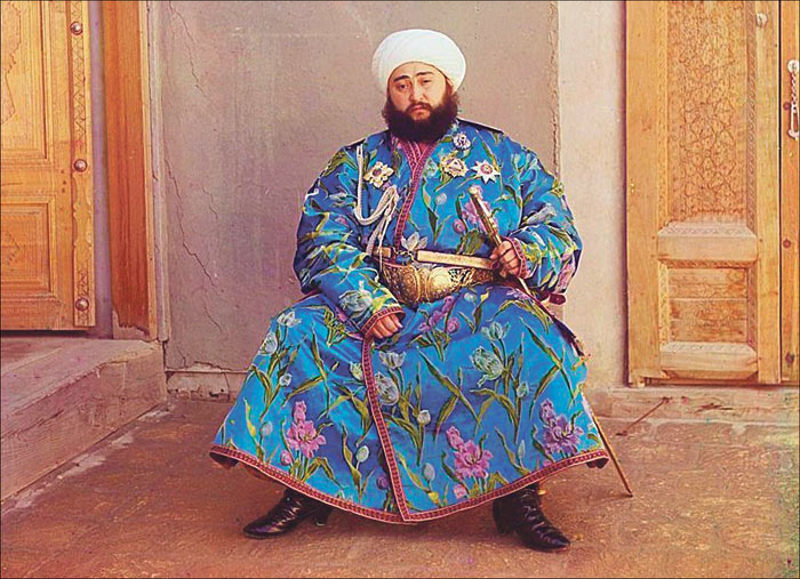

Reuters: Богословы ИГ издали фетву, разрешающую изъятие органов у живых пленников 2015-12-25 11:53 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  В фетве говорится, что жизнь пленных не достойна уважения и их органы можно изымать безнаказанно. Документ разрешает получать от тела неверных любую пользу, вплоть до употребления в пищу. В фетве не уточняется, кто признается отступником. Между тем, ИГ захватывает в плен и убивает не только христиан, но и мусульман, которые не разделяют взгляды этой террористической организации или же отказываются выполнять ее требования. К примеру, 25 декабря в СМИ появились сообщения о том, что в захваченном ИГ городе Эр-Рамади в иракской провинции Анбар около 50 боевиков этой организации были обезглавлены за отказ стать смертниками, надев на себя пояс со взрывчаткой. Не исключено, что органы казненных будут использованы для лечения их же собратьев по терроризму. Впрочем, как отмечает Reuters, обнаружение фетвы №68 еще не является доказательством того, что в ИГ занимаются трансплантацией или торговлей органами, но ранее власти Ирака уже обвиняли эту организацию в незаконном обороте частей человеческого тела. Подлинность фетвы тоже пока не подтверждена официально. Военно-исторические исследования. Какая армия была у Бухарского эмира? 2015-12-25 12:52 ferghana@ferghana.ru («Военное обозрение») Автор Илья Полонский. Источник © “Военное обозрение”. В 1868 г. в вассальную зависимость от Российской империи, получив статус протектората, попал Бухарский эмират. Существовавший с 1753 г. как правопреемник Бухарского ханства, одноименный эмират был создан племенной аристократией узбекского рода мангыт. Именно из него происходил первый бухарский эмир Мухаммад Рахимбий (1713-1758), которому удалось подчинить узбеков своей власти и одержать победу в междоусобной борьбе. Однако, поскольку Мухаммед Рахимбий не был по происхождению Чингизидом, а в Средней Азии титул хана мог носить только потомок Чингисхана, он стал править Бухарой с титулом эмира, дав начало новой туркестанской династии — Мангыт. Поскольку Бухарский эмират, став протекторатом Российской империи, сохранил все свои государственные административные и политические структуры, продолжали существовать и вооруженные силы эмирата. О них известно не так много, но, тем не менее, российские военные и гражданские историки, путешественники, писатели оставили некоторые воспоминания о том, что представляло собой войско бухарского эмира. От нукеров к сарбазам Первоначально войско Бухарского эмирата, как и многих других феодальных государств Центральной Азии, представляло собой обычное феодальное ополчение. Оно было представлено исключительно конниками и подразделялось на нукеров (наукеров) — служилых людей, и кара-чириков — ополченцев. Нукеры не только в военное, но и в мирное время находились на военной службе у своего господина, получая определенное жалованье и будучи освобожденными от иных повинностей. Господин нукеров предоставлял им лошадей, но оружие, обмундирование и питание служилые люди приобретали за свой счет. В отрядах нукеров существовало разделение по типу вооружения — выделялись стрелки — «мерганы» и копейщики — «найзадасты». Поскольку нукерам было необходимо выплачивать жалованье и предоставлять лошадей, их численность никогда не была высокой. В конце XIX века в Бухаре и ее окрестностях размещалось 9 отрядов нукеров по 150 человек в каждом. Отряды комплектовались по племенному принципу — из мангытов, найманов, кыпчаков и других узбекских племен. Естественно, что племенные отряды были полностью подконтрольны племенной аристократии. Кроме того, в качестве нукеров могли использоваться калмыки, проживавшие в Бухаре, а также туркменские и арабские племена, кочевавшие на территории Бухарского эмирата (арабы проживали в районе древнего города Варданзи со времен арабского завоевания Средней Азии, а к настоящему времени практически ассимилировались с местным узбекским и таджикским населением, хотя кое-где еще остаются группы арабского населения). В военное время эмир призывал на службу кара-чириков — ополчение, комплектуемое посредством призыва в армию большей части бухарских мужчин трудоспособного возраста. Кара-чирики несли службу на своих лошадях и были вооружены, как придется. Отряды кара-чириков использовались и в качестве своеобразного прототипа инженерных войск — для строительства всевозможных оборонительных сооружений. Кроме конницы, уже в конце XVIII в. Бухарский эмират обзавелся собственной артиллерией, которая насчитывала 5 девятифунтовых пушек, 2 пятифунтовых, 8 трехфунтовых пушек, и 5 мортир. Вплоть до XIX века бухарское войско не имело никаких уставов службы и функционировало в соответствии со средневековыми обычаями. Когда эмир Бухары объявлял поход, он мог рассчитывать на войско от 30 до 50 тысяч нукеров и кара-чириков. Еще до 15-20 тысяч могли предоставить наместники и правители Самарканда, Худжанда, Каратегина, Гиссара и Истаравшана.

Согласно старинному обычаю, поход бухарского войска не мог продлиться более сорока дней. По прошествии сорока дней даже эмир не имел права на несколько дней увеличить время похода, поэтому солдаты расходились кто куда и это не считалось нарушением дисциплины. Другим общепринятым, не только в войсках Бухарского эмирата, но и в войсках соседних Кокандского и Хивинского ханств, правилом был установленный семидневный срок осады крепости или города. По прошествии семи дней, вне зависимости от результатов осады, войско отводилось от стен крепости или города. Естественно, что верность средневековым традициям не добавляла бухарскому войску боеспособности. Е.К. Мейендорф, опубликовавший в 1826 г. книгу «Путешествие из Оренбурга в Бухару», писал о двух видах эмирской гвардии в Бухаре. Первое подразделение, называемое «махрамы» и насчитывающее 220 человек, выполняет пажеские функции, а второе подразделение — «касса-бардары» — насчитывает 500 человек и несет службу по охране эмирского дворца. Во время походов эмиры стремились максимально экономить на своем войске, что, порой, приводило к весьма забавным ситуациям. Так, мобилизованным в поход кара-чирикам полагалось прибывать в расположение войска с собственными запасами продовольствия на 10-12 дней и на своих лошадях. Кто прибывал без лошади, был обязан ее приобрести за собственные средства. Однако жалованья рядовых кара-чириков на приобретение лошадей не хватало, поэтому, когда эмир Хайдар в 1810 г. решил начать войну с соседним Кокандским ханством, то он даже не смог собрать кавалерию. Три тысячи ополченцев прибыли в расположение эмирской армии верхом на ослах, после чего Хайдар был вынужден отменить назначенный поход ((См.: Холикова Р. Э. Из истории военного дела в Бухарском эмирате // Молодой ученый. — 2014. — №9. — С. 399-402)). Постепенно бухарский эмир Насрулла укреплялся в мыслях о необходимости существенной модернизации вооруженных сил государства. Его все меньше устраивало ненадежное и слабо подготовленное феодальное ополчение. Когда в 1821 г. в Бухару прибыла русская миссия барона Негри, которую охранял казачий эскорт, эмир проявил очень большой интерес к организации в Российской империи военного дела. Но тогда у эмира не было финансовых и организационных возможностей для реорганизации бухарского войска — как раз восстали китай-кыпчаки, ожесточилась междоусобная борьба бухарских феодалов. Тем не менее, бухарский эмир, увидев ружейные приемы, продемонстрированные ему русскими казаками и солдатами, заставлял затем своих слуг повторять эти приемы с деревянными палками — ружья в тогдашней Бухаре отсутствовали. (См.: Холикова Р. Э. Из истории военного дела в Бухарском эмирате // Молодой ученый. — 2014. — №9. — С. 399-402). Эмир охотно принимал на военную службу захваченных в плен русских и персидских солдат, дезертиров, а также всевозможных авантюристов и профессиональных наемников, поскольку они являлись в то время носителями уникальных военных знаний, которые полностью отсутствовали у феодальной аристократии Бухарского эмирата и, тем более, у рядовых нукеров и ополченцев.

Создание регулярной армии В 1837 г. эмир Насрулла приступил к формированию регулярной армии Бухарского эмирата. Была существенно упорядочена организационная структура бухарского войска, а главное — созданы первые регулярные пехотные и артиллерийские подразделения. Численность бухарской армии составила 28 тысяч человек, в случае начала войны эмир мог мобилизовать до 60 000 солдат. Из них 10 тысяч человек с 14 артиллерийскими орудиями размещались в столице страны Бухаре, еще 2 тысячи человек при 6 артиллерийских орудиях — в Шааре и Китабе, 3 тысячи человек — в Кармане, Гузаре, Шерабаде, Зиаэтдине. Кавалерия Бухарского эмирата насчитывала 14 тысяч человек состояла из 20 серкерде (батальонов) галабатырей общей численностью в 10 тысяч человек, и 8 полков хасабардаров общей численностью в 4 тысячи человек. Галабатыри были вооружены пиками, шашками и пистолетами, представляя собой бухарский аналог османских сипахов. Хасабардары были конными стрелками и вооружались чугунными фитильными фальконетами с подставкой и прицелом для стрельбы — по одному фальконету на два всадника. Нововведением эмира Насруллы стал организованный в 1837 году артиллерийский батальон (артиллеристов в Бухаре называли «тупчи»). В состав артиллерийского батальона первоначально входили две батареи. Первая батарея дислоцировалась в Бухаре и была вооружена шестью 12-фунтовыми медными орудиями при шести зарядных ящиках. Вторая батарея размещалась в Гиссаре, имела такой же состав и подчинялась гиссарскому беку. Позже количество артиллерийских орудий в батальоне тупчи было увеличено до двадцати, а в Бухаре открыт пушечно-литейный завод. Лишь к началу ХХ века в составе армии бухарского эмира появились пулеметы «Виккерс» британского производства. Что касается бухарской пехоты, то она появилась только в 1837 г., по итогам военной реформы эмира Насруллы, и называлась «сарбазы». Пехота насчитывала 14 тысяч человек и подразделялась на 2 байрака (роты) эмирской гвардии и 13 серкерде (батальонов) армейской пехоты. Каждый батальон, в свою очередь, включал пять рот сарбазов, вооруженных курковыми, гладкими и нарезными ружьями и штыками. В пехотных батальонах была установлена военная форма — красные куртки, белые панталоны и персидские меховые шапки. Кстати, появление регулярной пехоты в составе бухарского войска вызвало определенное недовольство со стороны узбекской аристократии, которая увидела в этом покушение на ее значимость в качестве основной военной силы государства. В свою очередь, эмир, предусмотрев возможное недовольство узбекских беков, набрал личный состав пехотных батальонов из числа пленных персидских и русских солдат, а также добровольцев из числа сартов — оседлых городских и сельских жителей эмирата (до революции к сартам относили как таджиков, так и оседлое тюркоязычное население). Сарбазы пехотных батальонов находились на полном обеспечении бухарского эмира и проживали в казармах, где выделялось место и для их семей. Следует отметить, что первоначально бухарский эмир, не доверявший своим вассалам — бекам, приступил к набору сарбазов путем покупки рабов. Основную часть сарбазов составляли ирони — персы, захваченные в рабство туркменами, нападавшими на территорию Ирана и, затем, проданные в Бухару. Из числа персов первоначально выдвигали унтер-офицеров и офицеров регулярных пехотных подразделений. Второй крупной группой были русские пленные, которых очень ценили в силу наличия современных военных знаний и боевого опыта. Кроме русских и персов, в сарбазы вербовались бухарцы из числа самых обездоленных слоев городского населения. Военная служба была очень непопулярна среди горожан Бухары, поэтому заставить бухарца пойти в солдаты могла лишь самая крайняя нужда. Сарбазов селили в казармах, однако затем для них построили поселки казенных домов за городом. В каждом доме размещалась одна семья сарбаза. Каждый сарбаз получал денежное жалованье и, раз в год, комплект одежды. В походных условиях сарбазы получали по три лепешки в день, а вечером — горячую похлебку за казенный счет. После 1858 г. сарбазы должны были сами покупать себе еду на выплачиваемое жалованье.

Армия российского протектората В 1865 г., накануне российского покорения Бухарского эмирата, в составе бухарской армии существовали регулярная пехота и регулярная кавалерия. Пехота состояла из 12 батальонов сарбазов, а кавалерия — из 20-30 сотен конных сарбазов. Количество артиллерийских орудий было доведено до 150. В регулярной кавалерии проходило службу около 3 000 конных сарбазов, в пехоте — 12 000 пеших сарбазов, в артиллерии — 1500 тупчи (артиллеристов). Пехотные батальоны подразделялись на роты, взводы и полувзвода. Пешие сарбазы имели огнестрельное оружие только на первую шеренгу, при этом оно отличалось крайним разнообразием — это были и фитильные или кремнёвые ружья, и семилинейные ружья с вилкообразным штыком, и пистолеты. Вторая шеренга сарбазов вооружалась пистолетами и пиками. Кроме того, обе шеренги вооружались шашками и саблями — также очень разнообразными. Что касается кавалерии, то на ее вооружении находились винтовки, фитильные и кремнёвые ружья, пистолеты, сабли и пики. Была, в зависимости от частей, введена единая форма — красная, синяя или темно-зеленая суконная куртка на вате, с оловянными или медными пуговицами, белые полотняные штаны, сапоги, на голове — белая чалма. Красные куртки с черными воротниками носили пешие сарбазы, а синие куртки с красными воротниками — сарбазы, проходившие службу в полевой или крепостной артиллерии. Артиллеристы также были вооружены пистолетами, саблями или шашками. В военное время бухарский эмир мог собирать ополчение кара-чириков, вооруженных, чаще всего, саблями и пиками (некоторые ополченцы могли иметь на вооружении фитильные ружья и пистолеты). Также на службе эмира состоял отряд афганских наемников, а в военное время эмир мог нанимать на службу несколько тысяч кочевых туркмен, славившихся своей воинственностью и считавшихся лучшими воинами в Средней Азии. Впрочем, слабость бухарской армии и ее неспособность воевать с сильным противником была очевидной, поэтому Российская империя сравнительно быстро покорила территорию Средней Азии и заставила бухарского эмира признать протекторат России над эмиратом. За два года, с мая 1866 по июнь 1868 гг., российские войска смогли пройти практически всю территорию Бухарского эмирата, нанеся несколько сокрушительных поражений войскам эмирских вассалов, а затем — и самому эмиру. В результате, 23 июня 1868 г. эмир Музаффар-хан был вынужден отправить посольство в Самарканд, занятый русскими войсками, и согласиться на заключение мирного договора. Но, несмотря на то, что российский протекторат лишал эмира возможности вести внешнюю политику, Бухарскому эмирату дозволялось сохранить собственные вооруженные силы. После того, как Бухарский эмират стал протекторатом Российской империи, изменилась система комплектования регулярной армии. Если прежде сарбазов набирали из пленников и рабов, то теперь, после отмены рабства, в сарбазы стали набирать исключительно добровольцев. Разумеется, шли на военную службу только представители беднейших слоев населения Бухары — городской люмпен-пролетариат. Кроме того, в сарбазы набирались жители отдаленных бедных селений. Сарбазы ходили в военной форме и находились в расположении гарнизонов только во время дежурств. Вне службы они ходили в обычном гражданском платье, а проживали не в казарме, а в своих домах или на съемных углах в караван-сараях. Поскольку жалованья солдата на содержание семьи часто не хватало, многие сарбазы либо вели собственное подсобное хозяйство, либо отправлялись в свои деревни вести там хозяйство в домах родственников, либо занимались ремеслами или нанимались батраками и подсобными рабочими. Пехота делилась на две основные части: «субботнюю» и «вторничную». Сарбазы «субботней пехоты» несли караульную службу и занимались военной подготовкой в субботу, воскресенье и понедельник. Сарбазы «вторничной пехоты» находились на постах и тренировались во вторник, среду и четверг. Боевая подготовка длилась по два часа утром в день службы, а затем сарбазы расходились по караульным постам, либо отправлялись работать на своих командиров или были предоставлены сами себе. Уровень подготовки сарбазов оставался крайне низким. Классик таджикской литературы писатель Садриддин Айни, заставший еще времена Бухарского эмирата, вспоминает случай, которому он был свидетелем: «начальник велел трубачу дать сигнал. Низшие командиры повторили приказание своим отрядам. Слова их команд мы не поняли. Говорили, что они дают команду по-русски. Но знавшие русский язык утверждали, что «язык команды этих командиров ничего общего не имеет с русским языком». Каковы бы ни были слова команды, но солдаты делали под нее различные движения. Мимо нас прошел в ногу отряд в восемь человек. Командир сзади дал протяжную команду: -Наме-исти! Отряд, услышав эту команду, зашагал быстрее. Командир, рассвирепев, бегом пустился вдогонку и остановил отряд, при этом он каждому солдату отвесил по пощечине: — Пусть будет проклят ваш отец, целый год учу вас, а вы не можете запомнить! — потом опять так же протяжно, но уже тише он добавил: — Когда я говорю «намести», вы должны остановиться! Один из зрителей сказал другому: — Очевидно, что русские слова имеют противоположное таджикским словам значение, ведь если у нас говорят «намеисти», то это значит «продолжай идти». (Впоследствии я узнал, что эта команда по-русски будет «на месте»)» (цит. по: Айни, С. Воспоминания. АН СССР. М.-Л. 1960). Высшее военное командование бухарской армией осуществлял эмир бухарский, однако непосредственное военное руководство регулярными подразделениями пехоты и артиллерии осуществлял тупчибащи — начальник артиллерии, который одновременно считался и начальником гарнизона Бухары. Вопросы интендантского обеспечения войска находились в компетенции кушбеги (визиря), которому подчинялись дурбин — государственный казначей, заведовавший финансовым и вещевым довольствием, и зиаэтдинский бек, отвечавший за продовольственное обеспечение и лошадей. На командные должности в батальонах и сотнях назначались беки, не имевшие никакого специального образования, но близкие к эмирскому двору. На должности ротных командиров в пехотных батальонах эмир предпочитал назначать людей, все же знакомых с военным делом. Таковыми были пленные и беглые русские солдаты, торговцы, годные по состоянию здоровья и имевшие опыт проживания в Российской империи, который, по мнению эмира, позволял им, хотя бы примерно, получить представление о подготовке российской армии. Русские солдаты преобладали и среди командиров артиллерии, поскольку собственных сарбазов с необходимыми для артиллеристов знаниями у эмира не было. В состав роты эмирской гвардии (сарбазов джиляу) входило 11 офицеров и 150 нижних чинов. Пехотный батальон пеших сарбазов состоял из 1 штаб-офицера, 55 обер-офицеров, 1000 нижних чинов и нестроевых: 5 есаулов, 1 корпойчи (горниста, который выполнял и обязанности батальонного адъютанта) и 16 боджа (музыкантов батальонного оркестра). В конном пятисотенном полку служили 1 генерал, 5 штаб-офицеров, 500 нижних чинов. В состав артиллерийской роты входили 1 офицер и 300 нижних чинов. Войско бухарского эмира имело и собственную систему воинских званий: 1) аламан — рядовой; 2) дахбоши (десятник) — унтер-офицер; 3) чурагасы — фельдфебель; 4) юзбоши (сотник) — лейтенант; 5) чуранбоши — капитан; 6) пансад-боши (командир 5 сотен) — майор; 7) туксаба (командир полка) — подполковник или полковник; 8) курбонбеги — бригадный генерал; 9) дадха (командир нескольких полков) — генерал-майор; 10) парваначи (командующий войсками) — генерал. Начальник гарнизона г. Бухары, носивший звание топчибаши-илашкар и командовавший всей пехотой и артиллерией эмирата, также носил титул «вазир-и-харб» — военный министр. Позже система воинских званий в Бухарском эмирате была несколько модернизирована и к концу XIX века выглядела следующим образом: 1) аламан — рядовой; 2) чехраогабоши — унтер-офицер; 3) жибачи — фельдфебель; 4) мирзабоши — подпоручик; 5) караулбеги (коровулбеги) — поручик; 6) мирохур — капитан; 7) туксабо — подполковник; 8) эшикогабоши — полковник; 9) бий — бригадный генерал; 10) дадха — генерал-майор; 11) инок — генерал-лейтенант; 12) парваначи — генерал. Создание регулярной пехоты и артиллерии окончательно утвердило приоритет эмира среди местных феодалов, которые могли противопоставить бухарскому правителю лишь конное феодальное ополчение. Однако, в противостоянии с современными армиями у бухарского войска не было никаких шансов. Поэтому после российского покорения Средней Азии, бухарское войско выполняло декоративные и полицейские функции. Сарбазы несли службу по охране эмира и его резиденции, обеспечивали безопасность во время сбора налогов, надзирали за крестьянами во время исполнения государственных повинностей. В то же время, содержание армии ложилось достаточно тяжким бременем на слабую экономику Бухарского эмирата, тем более, что в ней не было серьезной необходимости. Большинство пехотных и конных частей бухарской армии были плохо вооружены, а военная подготовка фактически отсутствовала. Даже на офицерские должности назначались люди, не имевшие никакой военной подготовки и зачастую бывшие полностью неграмотными. Это объяснялось тем, что офицерские и унтер-офицерские звания присваивались по выслуге лет, при наличии соответствующих вакансий, поэтому теоретически любой рядовой солдат, поступивший на пожизненную службу, мог дослужиться до офицерского звания. Впрочем, на практике большинство офицерских должностей занимались по родственным или приятельским связям, либо покупались. Только части эмирской гвардии были обучены русскими офицерами по русскому военному уставу и были способны выполнять русские команды.

Модернизация бухарской армии в начале ХХ века После поездки в Россию, совершенной в 1893 году, бухарский эмир принял решение провести новую военную реформу. На это его подвигло знакомство с туркменской милицией в Ашхабаде, которая была подготовлена русскими офицерами. В 1895 году в Бухарском эмирате началась военная реформа, в результате которой войско эмира было значительно реорганизовано. В 1897 году бухарская армия состояла из 12 линейных пехотных батальонов сарбазов, одной гвардейской роты джиляу, двух крепостных артиллерийских рот и конной милиции. Пехота была вооружена нарезными ударными ружьями, винтовками Бердана, кремнёвыми и фитильными ружьями. К началу ХХ века были полностью расформированы конные полки, зато в состав личного конвоя эмира включены две конные сотни джиляу. В Бухаре, Карши, Гиссаре, Гарме, Кала-и-Хумбе и Бальджуане были расквартированы артиллерийские команды общей численностью в 500 солдат и офицеров. Пехотные батальоны в Бухаре (два батальона) и Дарвазе (один батальон) получили на вооружение винтовки Бердана, тогда как вооружение остальных батальонов сарбазов не изменилось. Эмирские конные сотни джиляу были вооружены огнестрельным и холодным оружием, а артиллерия получила около 60 медных и чугунных гладкоствольных дульнозарядных орудий, отливавшихся в Бухаре — на местном пушечно-литейном заводе. В 1904 г. император Николай II отправил в подарок бухарскому эмиру четыре 2,5-дюймовых горных пушки обр. 1883 г. В 1909 г. были присланы еще две горные пушки. Они поступили на вооружение гвардейской конно-горной батареи. Армия эмира. Что представляли собой вооружённые силы Бухары? Было изменено и обмундирование бухарского войска, теперь оно и в пехоте, и в артиллерии состояло из черных суконных мундиров с красными клапанами на воротнике и красными погонами, черных парадных или красных повседневных шаровар, высоких сапог, черных папах. Летняя форма состояла из белых рубах у сарбазов и белых кителей у офицеров. Подразделения эмирской гвардии, состоявшей из двух конных сотен джиляу и конно-горной батареи, получили название Терских, поскольку сам бухарский эмир числился в составе Терского казачьего войска. Обмундирование гвардейцы также получили казачье — носили черные черкески и черные папахи, в конных сотнях носили светло-синие бешметы, а в горной батарее — черные с алыми выпушками. Гвардейские подразделения назывались «каокоз», то есть — «Кавказ». Вот как описывал эмирскую гвардию писатель Садриддин Айни: «как только придворные вошли в цитадель, на Регистан под звуки военного оркестра выехала из своих казарм эмирская кавалерия. Все конные войска эмира назывались «кавказ», их форма была похожа на одежду, которую носили в те времена жители Дагестана и Северного Кавказа. По цвету одежды различались три отряда: «кубанский», «терский» и «турецкий». Хотя каждый отряд и имел свою форму, но она скорее напоминала цирковую, чем военную. «Кавказцы» постоянно жили в казармах и не могли свободно ходить по улицам. Куда бы ни направлялся эмир, казармы для них устраивались там, где он останавливался. В рядах кавказского войска служили юноши, старшему из которых с трудом можно было дать восемнадцать лет, те же солдаты, которым исполнялось больше восемнадцати лет, переводились в пехоту» (Айни, С. Воспоминания). Офицерский состав бухарского войска носил погоны российской армии, причем без всякого внимания к смыслу погон. Так, капитан мог носить погоны поручика, а поручик — погон капитана на одном плече и подполковника — на другом плече. Высший командный состав, как правило, военную форму не носил, а ходил в национальном костюме, иногда — с пришитыми к роскошным халатам эполетами. Произошла и очередная модернизация воинских званий: 1) аламан — рядовой; 2) догонит — унтер-офицер; 3) чурагасы — фельфебель; 4) мирзабоши — подпоручик; 5) дживачи — поручик; 6) караулбеги — штабс-капитан; 7) мирахур — капитан; 8) туксаба — подполковник; 9) бий — полковник; 10) дадхо — генерал-майор. В бухарской армии было введено жалованье, составлявшее у нижних чинов 20 тенег (аналогично 3 рублям) в месяц, у офицеров — от 8 до 30 рублей в месяц. Офицеры, находившиеся в звании туксабо, получали 200 тенег и раз в год — одежду. Мирахуры получали от 100 до 200 тенег, караулбеги — от 40 до 60 тенег в месяц, чурагасы, джебачи и мирзобаши — по 30 тенег. Каждый год эмир или бек дарили своим офицерам по два — три полушелковых халата. В последнее десятилетие существования Бухарского эмирата ежегодная выдача одежды также стала заменяться выплатой соответствующей денежной суммы, которую офицер или унтер-офицер мог потратить по собственному усмотрению. К примеру, унтер-офицер в звании чурагасы получал 17-18 тенег взамен положенного ему по званию ферганского атласного халата. Общая сумма затрат бухарского правительства на содержание вооруженных сил достигала 1,5 миллионов русских рублей в год. Столь высокие траты вызывали недовольство многих сановников, однако эмир снижать военные затраты не собирался — наличие собственной армии, по мнению бухарского правителя, придавало ему статус самостоятельного исламского монарха.

Между тем, несмотря на значительные денежные затраты, бухарская армия была крайне слабо подготовлена. Этот момент очень не нравился российским генералам, поскольку в случае боевых действий бухарские войска должны были поступать в оперативное подчинение русского военного командования, но действовать в условиях современной войны они были явно не приспособлены. Низкий уровень боевой подготовки бухарской эмирской армии усугублялся и тем, что после русского покорения Средней Азии бухарские войска более ни с кем не воевали и боевой опыт приобрести им было негде. Когда в феврале 1917 года в России произошла революция, свергнувшая монархию Романовых, бухарский эмир Сеид Мир-Алим-хан оказался в полной растерянности. Казавшаяся столь могущественной и несокрушимой, Российская империя вмиг прекратила свое существование. Российскую революцию бухарские знать и духовенство сочли очень опасным примером для эмирата и, как оказалось впоследствии, были правы. Эмир приступил к срочной модернизации бухарской армии, прекрасно понимая, что вскоре под угрозой может оказаться и полуторавековая власть Мангытов. Бухара закупила новые винтовки и пулеметы, приступила к практике найма афганских и турецких наемников, а также иностранных военных инструкторов. В 1918-1919 гг. в составе бухарской армии были сформированы новые гвардейские полки (серкерде) — Шефский, Турецкий и Арабский. Шефский полк (Шербача серкерде) дислоцировался у высохшего озера Шур-куль, состоял из 6 байраков (сотен) и насчитывал 1000 штыков к 1000 сабель. В состав Шефского полка вошли эмирские конные гвардейские сотни джиляу и добровольцы — студенты бухарских медресе. Военнослужащие Шефского полка были обмундированы в красные однобортные мундиры, белые шаровары, а на головах носили черные каракулевые папахи. Турецкий полк насчитывал 1250 человек и состоял из 8 байраков (сотен), на его вооружении находились 2 пулемета и 3 артиллерийских орудия. Полк квартировал в Хармызасе под Бухарой и был практически полностью укомплектован турецкими солдатами, которые попали в Бухару после разгрома англичанами турецких войск в Закавказье и Иране. Кроме турок, в полку служило 60-70 афганцев, около 150 сартов и киргизов русского подданства, и лишь 10 подданных Бухары. Офицерский состав был укомплектован турками. В Турецком полку были установлены в качестве обмундирования красные мундиры с черной отделкой, белые шаровары и красные фески с черными кистями. С военной точки зрения Турецкий полк считался лучшим в армии Бухарского эмирата, постоянно участвовал в военных парадах. Предполагалось, что в случае начала боевых действий именно Турецкий полк сыграет важнейшую роль в обороне Бухары.

Арабский полк насчитывал 400 сабель и состоял из 4 байраков (сотен), но комплектовался не арабами, как можно было подумать по названию, а туркменскими наемниками. Формирование было расквартировано в районе Шир-Будум, что в трех верстах от Бухары. Сарбазы Арабского полка носили черные текинские папахи и темно-оливковые шинели с красными петлицами, на которых изображались звезда и полумесяц. Помимо Шефского, Арабского и Турецкого полков, были сформированы вооруженные отряды, находившиеся в непосредственном подчинении у местных беков. По данным советских агентов, в 1920 г. бухарская армия включала в свой состав регулярное эмирское войско численностью 8272 штыков, 7580 сабель, 16 пулемётов и 23 орудия, дислоцировавшееся в Старой Бухаре, и ополчение беков в составе 27 070 штыков и сабель, 2-х пулеметов, 32-х разных старых орудий, дислоцировавшееся по всей территории Бухарского эмирата. Основное вооружение бухарской армии в рассматриваемый период состояло из английских 7,71-мм винтовок Ли-Энфильда образца 1904 года, 7,71-мм пулеметов Vickers Мк.I и французских 8-мм пулеметов Mle1914 «Гочкис», в отрядах ополчения до сих пор находились на вооружении «трехлинейки» и винтовки Бердана. Кроме армейских подразделений, на территории Бухары была расквартирована сформированная по военному образцу регулярная полиция, численность которой составляла около 60 человек — наемников в возрасте 19-50 лет, вооруженных наганами и шашками.

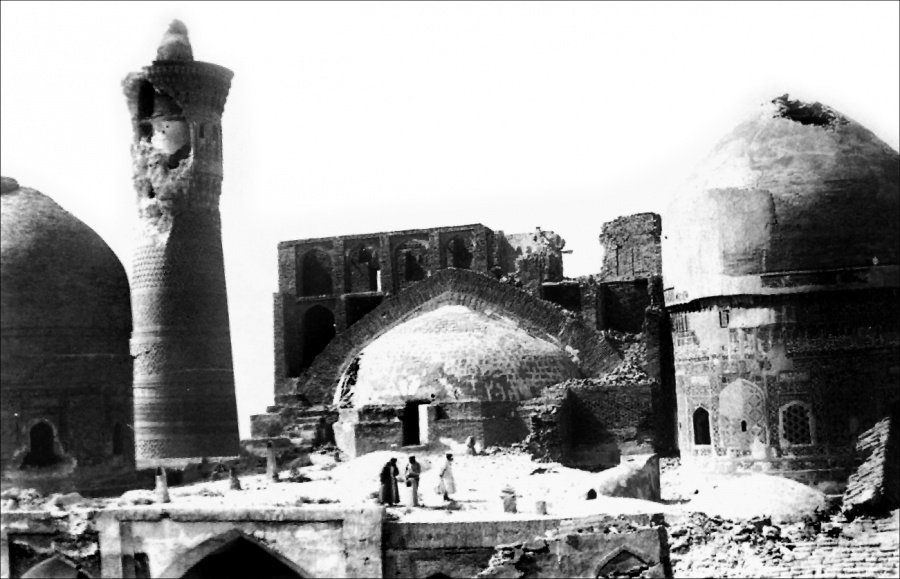

Готовясь к противостоянию с Советской Россией, бухарский эмир установил тесные связи с эмиром соседнего Афганистана. Именно из Афганистана в Бухару стала поступать основная военная помощь, а также инструкторы и наемники. На территории Бухарского эмирата началось формирование вооруженных отрядов, укомплектованных афганцами. При дворе эмира был образован штаб, в который вошли афганские офицеры, в свою очередь подконтрольные британским резидентам. Афганистан предоставил бухарскому эмиру даже артиллерийские орудия. Численность эмирской армии достигла 50 000 человек, кроме того внушительные вооруженные отряды находились в распоряжении беков и других феодалов. После начала антиэмирского выступления в Бухаре, на помощь восставшим бухарцам выдвинулись части РККА под командованием Михаила Васильевича Фрунзе. Конец эмирата. Бухарская Красная Армия 29 августа 1920 г. войска Туркестанского фронта по приказу М.В.Фрунзе выступили на Бухару, а уже 1-2 сентября 1920 г. штурмом взяли столицу Бухарского эмирата и разгромили бухарскую армию (см. «Бухарская операция»). 2 сентября 1920 г. Бухарский эмират фактически прекратил свое существование, а на его территории 8 октября 1920 г. была провозглашена Бухарская Народная Советская Республика.

13 сентября 1920 года «красная» Бухара заключила договор с РСФСР, по которому Советская Россия признавала политический суверенитет Бухары. Остатки войска бухарского эмира продолжали вооруженное сопротивление советской власти в рядах басмаческого движения. Однако определенная часть сарбазов приняла советскую власть. 6 сентября 1920 г. Бухарский революционный комитет принял решение о создании Народного назирата (комиссариата) по военным делам. Первым назиром по военным делам БНСР стал татарин Багаутдин Шагабутдинов (1893-1920) — выходец из бедной семьи Тамбовской губернии, в прошлом работавший кучером и почтальоном, а во время Первой мировой войны окончивший военно-фельдшерскую школу и служивший фельдшером в одной из кавалерийских частей российской армии в Туркестане. Впрочем, уже в ноябре 1920 г. Шагабутдинов был убит басмачами, а новым назиром по военным делам стал Юсуф Ибрагимов. Так началось формирование БКА — Бухарской Красной Армии, создававшейся по образцу РККА и на основе 1-го Восточно-мусульманского стрелкового полка, участвовавшего в Бухарской операции 1920 года. В состав Бухарской Красной Армии командованием Туркестанского фронта РККА были переданы вооружение, командный состав и личный состав узбекской, таджикской, туркменской национальности. В середине 1921 г. в составе Бухарской Красной Армии числилось около 6 тысяч бойцов и командиров, а ее структура состояла из 1 стрелковой и 1 кавалерийской бригад. Был введен добровольный принцип комплектования, в 1922 году замененный всеобщей воинской обязанностью сроком на два года. В 1922 г. в состав Бухарской Красной Армии входили стрелковый и кавалерийский полки, артиллерийский дивизион, сводные военные командные курсы, а также подразделения обеспечения. 19 сентября 1924 года на пятом Всебухарском курултае Советов было принято решение о вхождении Бухарской Народной Советской Республики, под названием «Бухарская Социалистическая Советская Республика», в состав Союза Советских Социалистических Республик. 27 октября 1924 г. Бухарская Социалистическая Советская Республика прекратила свое существование, а входившие в ее состав территории, в результате национально-государственного размежевания Средней Азии, были включены в состав вновь образованных Узбекской и Туркменской ССР и Таджикской АССР (с 1929 г. Таджикская АССР стала Таджикской ССР). Автор Илья Полонский. Источник © “Военное обозрение”. Президент Таджикистана узаконил свой статус Лидера нации 2015-12-25 13:18 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал сегодня законопроект «Об основоположнике мира и согласия – Лидере нации», принятый 9 декабря нижней палатой и одобренный 18 декабря верхней палатой парламента страны, сообщает сайт главы государства. Закон вступает в силу после опубликования в официальных СМИ. «Такой закон предназначен для развитых стран, аналогичное законодательство существует в США, Европе и некоторых странах постсоветского пространства, в том числе в Казахстане», - отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Законом предусмотрено закрепление за Рахмоном пожизненного статуса Лидера нации. Он определяет роль главы государства как основателя мира и национального единства, символа долговечности таджикской суверенной государственности, пишет «Азия-плюс». После ухода с поста президента страны Лидер нации сохраняет за собой право обращаться к народу республики, принимать участие в важных государственных мероприятиях и выступать на них. Исполнение рекомендаций Лидера нации станет обязательным для всех государственных структур, а «важные политические внутренние и зарубежные проблемы» будут решаться по согласованию с ним. Лидеру нации гарантируется неприкосновенность. Согласно статье 2 закона, «Лидера нации запрещено задерживать, арестовывать и обыскивать. Также подлежат неприкосновенности имущество, недвижимость, принадлежащие Лидеру нации и его близким». Эмомали Рахмон и все члены его семьи также пожизненно будут находиться под охраной органов госбезопасности. По окончании срока президентства Лидер нации будет обеспечен служебным автомобилем и водителем. За ним останутся его собственный дом и дача. Кроме того, Лидер нации всегда будет иметь свою рабочую резиденцию в столице и на своей малой родине. Лидер нации будет получать пенсию в размере 80 процентов от суммы должностного оклада президента, ему обеспечено пожизненное бесплатное медицинское обслуживание. Законом также предусмотрено создание архива, библиотеки и музея Лидера нации. Таким образом, по сути, после завершения полномочий президента Эмомали Рахмон фактически продолжит управлять страной, но в другом качестве. Многие представители гражданского общества в Таджикистане критически отнеслись к принятию закона о Лидере нации, хотя далеко немногие осмеливаются высказать свое мнение по этому поводу. Таджикские СМИ в эти дни изобилуют хвалебными публикациями в адрес президента, называя его «героем», «бессменным лидером», «основателем мира и единства», под руководством которого народ Таджикистана «с чувством гордости и надежды» уверенно движется к светлому будущему. Тем временем, таджикский правовед Шокир Хакимов отмечает, что перед принятием закона необходимо было внести изменения в Конституцию республики, поскольку в основном законе указаны несколько иные функции первого лица после завершения его президентских полномочий, пишет «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода). Но, скорее всего, «подправить» Конституцию, привести ее в соответствие с интересами власти – это уже техническая мелочь. Узбекистан: Новую песню Юлдуз Усманова посвятила «падишаху» Исламу Каримову 2015-12-25 13:49 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Популярная узбекская певица Юлдуз Усманова посвятила одну из своих новых песен президенту Узбекистана Исламу Каримову, назвав его «падишахом» - царем. Как сообщает «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода), песня была представлена 22 декабря в ташкентском ресторане «Дедеман», где собралось порядка 500 человек, в том числе представители многих дипломатических миссий, например, посол Турции в Узбекистане Намик Гюнер Эрпул.

«Я написала песню, посвященную отцу нашего народа, нашему падишаху, который столько лет правит в Узбекистане, бережет мир и согласие в стране. Я тысячу раз благодарна ему», - заявила перед выступлением 52-летняя Юлдуз Усманова, обладающая, по утверждению «Озодлика», дипломом кандидата юридических наук. Песня называется «Самарканд», текст представляет собой возвеличивание города, где родился Ислам Каримов, названный наследником Амира Темура. По информации «Озодлика», песня уже исполнялась - в том же ресторане 12 декабря, во время празднования дня рождения Усмановой. Перед тем, как спеть ее перед гостями, певица потребовала от присутствующих выключить мобильные телефоны и видеокамеры. Есть также сведения, что в первоначальном тексте была и фамилия узбекского президента, но позже ее удалили. Напомним, что с 2005 года Юлдуз Усманова находится в некоторой «опале»: ее клипы не показывали по каналам узбекского телевидения, она не давала концертов на родине, а только в России, Казахстане и Турции, на территории последней певица прожила несколько лет. Вернулась в Узбекистан в 2011 году и с тех пор пытается вернуть к себе расположение властей. Ей удалось наладить отношения со старшей дочкой узбекского президента Гульнарой Каримовой, которая в декабре 2011 года поздравила певицу с днем рождения. Через год произошло то же самое, а затем Усманова побывала членом жюри в торжественной церемонии вручения ежегодной национальной премии Узбекистана в области музыки, теле- и видеоарта M&TVA, которую курировала Гульнара Каримова. Видимо, в знак благодарности Усманова накануне 2013 года написала песню о старшей дочери президента – «Гулисан». После этого ее официально пригласили принять участие в гала-концерте «Асрлар садоси» («Эхо веков»), который проводил курировавшийся Гульнарой фонд «Форум культуры и искусства Узбекистана». По данным «Озодлика», таким образом Каримова хотела добиться снятия наложенного на творчество Усмановой неофициального запрета. Однако за несколько минут до выступления этой певицы кто-то позвонил Гульнаре Каримовой, после чего она отменила выход Усмановой на сцену. Позже певица в одном из интервью отметила, что «в Узбекистане больше всего запреты получала именно я… Это не связано с политикой… Просто я не понравилась одному человеку, небольшому человеку. Возможно, сейчас этого человека и нет, но он создал проблему. И что с того? Это разве большая несправедливость? Это просто судьба». Хотя певица имеет лицензию на исполнительскую деятельность, выданную эстрадным объединением «Узбекнаво», на большую сцену и телевидение в Узбекистане ее до сих пор не пускают, не звучит ее голос и на узбекском радио. Казахстан – уже не «задний двор» СССР 2015-12-25 14:04 ferghana@ferghana.ru (Аркадий Дубнов) Прошедший в начале этой недели в Москве саммит Евразийского экономического союза, если реально смотреть на нынешнюю экономическую ситуацию, складывающуюся внутри союза, мог закончиться весьма печально. Лидерам ЕАЭС впору было бы объявить о том, что рожденный год назад ребенок безвременно скончался от родовой травмы. Теперь мы знаем, что в конце прошлого года, когда катастрофическое падение российского рубля нанесло жесточайший удар, в первую очередь, по казахстанской экономике, Астана серьезно рассматривала вопрос о закрытии своих границ с Россией. Вмиг подешевевшие российские товары, беспрепятственно попадавшие на рынок Казахстана, привели к резкому падению конкурентоспособности казахстанских товаров. Тем не менее, Акорда (резиденция казахского президента) удержалась тогда от этого шага. Его цена могла оказаться слишком дорогой, разрыв с Россией грозил непредсказуемыми последствиями. Надо помнить, что дело происходило в 2014 году, начавшегося с российской аннексии Крыма. Даже если это было домашней заготовкой Кремля, она была продана «городу и миру» в качестве справедливого ответа на появление в Киеве «антироссийской хунты». Кто мог бы с уверенностью прогнозировать, что нечто подобное не произошло бы в отношении Казахстана, учитывая непредсказуемость внешнеполитического творчества Кремля… Российско-казахстанские отношения, после схода Украины с орбиты российского влияния, превратились сегодня в цементирующее звено Евразийской интеграции. Если оно треснет, проект ЕАЭС придется закрывать. Поэтому среди трезвомыслящей части российской правящей элиты отдают должное мудрости руководства Казахстана, которое и на нынешнем декабрьском саммите ЕАЭС не стало излишне драматизировать сегодняшние проблемы. Ответом Кремля стал демонстративный отказ от требования к партнерам немедленно, вслед за Россией ввести эмбарго на торговлю с Украиной в ответ на вступление в действие с нового года соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Чтобы по достоинству оценить, сколь тяжелыми испытаниями для российско-казахстанских отношений был отмечен уходящий год, стоит вспомнить только недавние события. Пару недель назад в Ашхабаде произошло событие, на которое в российской прессе мало кто обратил внимание. А между тем, там собралось такое количество президентов постсоветских государств, которых и не всякий саммит СНГ соберет. Туркмения отмечала 20-летие своего государственного нейтралитета, и на это торжество прибыли президенты Белоруссии, Грузии, Молдовы, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана: Александр Лукашенко, Георгий Маргвелашвили, Николай Тимофти, Алмазбек Атамбаев, Эмомали Рахмон, Ислам Каримов... Россию представляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Приехали также в Ашхабад президенты Афганистана и Турции, Ашраф Гани и Реджеп Эрдоган. Эрдоган назвал Туркмению прародиной турецкого народа. Лишь два тюркоязычных лидера не отметились на своей прародине, президенты Азербайджана и Казахстана, Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев. Трудно сказать, почему не приехал Алиев, возможно, ему не до празднеств после недавнего ужасного пожара на нефтяной платформе на Каспии, унесшего жизни десятков нефтяников. А может быть, еще не настолько хороши отношения азербайджанского президента со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым, чтобы ездить к нему на празднества… Но нет подобных проблем у Назарбаева. Тогда почему же он не приехал в Ашхабад? Рискну предположить, что причиной тому Реджеп Эрдоган. Точнее, не он сам, а стремление избежать с ним встречи раньше, чем переговорит Нурсултан Абишевич с Владимиром Путиным в Москве в конце декабря. Не-встреча с Эрдоганом За несколько дней до празднеств в Ашхабаде Назарбаев, поговорив с президентом Турции по телефону, обратился к президенту России с призывом создать совместную российско-турецкую комиссию по расследованию инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, «быстро ее закончить, определить виновных, наказать, признать ошибки и восстановить отношения». Заметим, в оценках события Назарбаев принял сторону России: «фактом является то, что российский бомбардировщик не нападал на Турцию, не шел на Турцию». В Кремле никак публично не отреагировали на эту инициативу, после чего российско-турецкий конфликт, как снежный ком, стал обрастать новыми слоями взаимных фобий и обвинений. Изощренный и опытный восточный лидер, Назарбаев знает цену каждой лишней встрече с недругом своего союзника, а точнее, не-встрече. Три года назад, по дороге из Москвы, президент Казахстана приехал в Анкару и, встречаясь с Эрдоганом, поделился с ним своим видением места казахского этноса в тюркском мире, вспомнив о временах российского владычества над казахами в царское и советское время. В Москве, кажется, обиделись, будучи не вполне готовы принять очевидную самоидентификацию казахов как части тюркского мира и их нежелание втянуть себя в столкновение с русским миром. Это особенно проявилось в начале бурных событий на востоке Украине, когда тема непременности распространения русского мира на некоторые области северного Казахстана стала особенно модной во властных коридорах Кремля. Даже сам Путин не избежал тогда искушения озвучить этот тренд в одном из своих выступлений… Но и в тех обстоятельствах Назарбаев сохранял более чем лояльную дистанцированность от российской политики на Украине, «мы относимся к ней с пониманием», говорил он. И точно так же, как и сегодня, казахстанский президент предлагал свои услуги Москве в качестве миротворца в ее конфликте с Киевом, впрочем, не с бОльшим успехом, чем сейчас с Анкарой… Этот независимый Елбасы У казахстанского Елбасы (лидера нации) особенный статус не только в своей стране. Дуайен президентского корпуса СНГ, Назарбаев, пожалуй, - единственный в Содружестве, кто может позволить себе сказать (или, наоборот, не сказать) в нужный момент то, что другие его коллеги постараются избежать. Не секрет, что к реакции Назарбаева прислушиваются. И не только в столицах Содружества, в мировых столицах - тоже. А в Москве еще и присматриваются, пожалуй, даже ревниво. В последнее время еще и не без раздражения. Будем называть вещи своими именами: президент Казахстана, в отличие от ряда своих соседей по региону, достаточно независим от Кремля, чтобы демонстрировать абсолютную лояльность всем действиям российского руководства, и достаточно мудр, чтобы излишне не досаждать Кремлю демонстрацией этой независимости. Но вот всегда ли понимают в Москве, что достоинство такой позиции Астаны делает честь нынешним отношениям России и Казахстана? Ведь равноуважительное партнерство Москвы с Астаной, которое иначе как краеугольным камнем Евразийского союза не назовешь, является гарантом устойчивости всех геополитических конструкций на постсоветском пространстве. Кому нужны недоразумения Чего греха таить, в последние годы не раз случались недоразумения, ставившие под сомнение такое партнерство, причем источником их, по большей части, были российские политики. Жириновский с его призывами «разобраться с Казахстаном», даже сам Путин с его желанием польстить Назарбаеву, сказавший, что он «совершил уникальную вещь - создал государство на территории, на которой государства не было никогда». В Астане ответили на это не сразу, только через несколько месяцев как бы невзначай Елбасы сообщил о предстоящем праздновании 550-летия первого казахского ханства, подчеркнув, что оно имело все черты государственности того времени. Или забыли указать принадлежащее Назарбаеву «первородство» идеи создания Евразийского союза, когда о необходимости его строить заговорил Путин. Позже в Кремле эту обидную для Акорды оплошность исправили, но «осадок-то остался». Разумеется, в Астане старались не упустить повода напомнить, что именно Елбасы в 1994 году первым предложил создать ЕАЭС на обломках СССР. Но сегодня там избегают лишний раз вспоминать об этом, ведь именно Казахстан несет серьезный экономический урон из-за санкционных и торговых войн, в которые оказалась ввязана Россия. Значительное количество грузов, поступающих в Казахстан из Европы и Турции, идет через российскую территорию, где они задерживаются или вовсе блокируются, что нарушает основополагающие принципы ЕАЭС. Но следует иметь в виду, что именно Евросоюз, а не Россия, является самым крупным торговым партнером Казахстана, а США – крупнейшим после Европы иностранным инвестором. «Военные вопросы» над Каспием  Аркадий Дубнов Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов в интервью американскому журналу The Diplomatic Courier напомнил об определении Центральной Азии, которое дал в начале прошлого века один из основателей современной геополитики Хэлфорд Маккиндер, назвавший ее «Хартлендом» (Срединной землей). «Мы стремимся объединить Восток и Запад, чтобы стать центром глобальной торговли, находясь в сердце того, что можно назвать «Большой выгодой», а вовсе не в эпицентре новой «Большой игры», - говорит Идрисов. Одним словом, Казахстан – уже давно не «задний двор» СССР. Но этого политкорректный министр не сказал. Декабрьский саммит ЕАЭС оставил надежду на то, что такая предусмотрительность не была лишней. Аркадий Дубнов В Душанбе прошли первые за 23 года таджикско-узбекские межмидовские консультации. Стороны договорились встречаться чаще 2015-12-25 16:22 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Делегацию Узбекистана на встрече возглавлял замглавы МИД Саидикрам Ниязходжаев, таджикскую сторону – замминистра иностранных дел Парвиз Давлатзод. По итогам встречи стороны ограничились лишь скупой информацией для СМИ. Причем, на сайтах МИД Узбекистана и Таджикистана появились совершенно одинаковые тексты, которые содержат общие слова, без конкретизации рассмотренных вопросов. Приводим эти тексты полностью: «Делегации двух стран, возглавляемые заместителями министров иностранных дел, обсудили состояние и перспективные направления развития отношений, обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике. Рассмотрены вопросы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, расширения существующей договорно-правовой базы. Была подчеркнута взаимная заинтересованность в реализации имеющегося потенциала для диверсификации номенклатуры товаров и услуг в двустороннем товарообороте. Как подчеркивалось, состоявшееся 22-23 июня 2015 года третье заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Таджикистаном позволило сконцентрировать внимание на наиболее востребованных направлениях взаимодействия. Стороны выразили готовность к дальнейшему расширению культурно-гуманитарных, научных и спортивных связей. Стороны обменялись мнениями по вопросам перспектив дальнейшего развития ШОС и СНГ, в том числе взаимодействия двух государств в рамках указанных организаций. Таджикская сторона высоко оценила усилия Узбекистана, направленные на укрепление потенциала ШОС. Узбекская сторона выразила признательность Таджикистану за поддержку узбекского председательства в этой организации. На встрече стороны отметили важность проведения регулярных политических консультаций, которые позволяют определять и в конструктивном ключе совместно искать пути решения существующих проблем». Никакие другие комментарии ни с узбекской, ни с таджикской стороны в прессу пока не просочились. Хотя ранее сообщалось, что в Душанбе надеются, что по итогам заседания будут достигнуты договоренности о возобновлении движения поездов и автобусов для перевозки туристов, которые хотят посещать Бухару и Самарканд. От переговоров ожидалось решение вопроса возобновления регулярного авиа-, железнодорожного и автобусного сообщений. Предполагалось, что одной из основных тем обсуждения станет возобновление поставок узбекского газа в Таджикистан и обмен электроэнергией между двумя странами, а также отмена визового режима и решение пограничных споров, передает РИА Новости. Дипломатические отношения между Таджикистаном и Узбекистаном установлены 22 октября 1992 года. Основными документами, регулирующими главные направления отношений двух стран, считаются Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанный 4 января 1993 года в Ташкенте, и Договор о вечной дружбе двух республик от 15 июня 2000 года. Однако о дружеских отношениях между Душанбе и Ташкентом в последние годы можно было говорить с натяжкой - из-за серьезных разногласий по поводу строительства Рогунской ГЭС, заминированных участков общей госграницы, визового режима между двумя странами, отсутствия прямого авиасообщения и других проблем. В 2009 году Узбекистан прекратил поставки газа и электроэнергии в Таджикистан, отделившись от объединенной энергосистемы Центральной Азии. Надежда на потепление отношений между соседними странами появилась после встречи президентов Эмомали Рахмона и Ислама Каримова, которая состоялась в Душанбе в сентябре 2014 года. В начале января 2015 года таджикская сторона направила Ташкенту ряд предложений по выводу отношений двух государств на новый уровень. В апреле в Худжанде впервые встретились начальники главных штабов пограничных войск двух стран, в июне в Ташкенте прошло третье заседание таджикско-узбекской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором, в частности, Узбекистан предложил Таджикистану расширить взаимные поставки продукции. В последнее время узбекские предприятия активно ищут партнеров в Таджикистане, а товарооборот между двумя странами начал постепенно расти. |

| В избранное | ||