| ← Декабрь 2015 → | ||||||

|

6

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

20

|

||||||

|

21

|

27

|

|||||

|

31

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Узбекистан: Президент Ислам Каримов снова потребовал принять закон о милиции

|

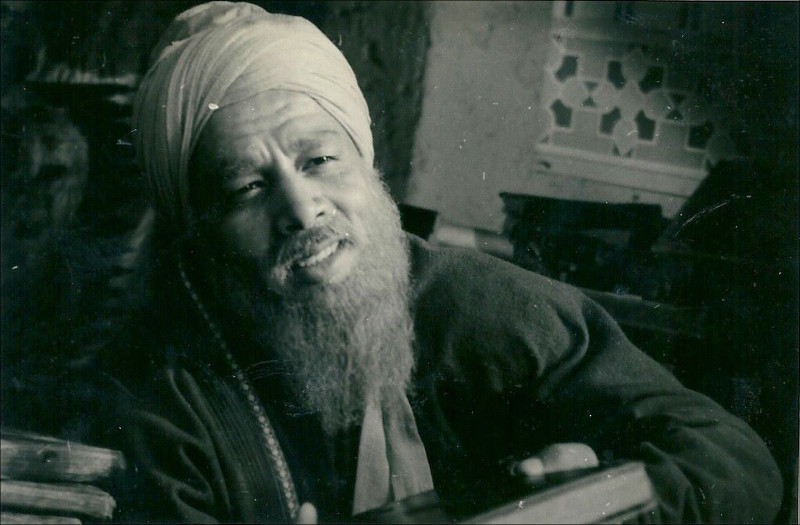

Узбекистан: Президент Ислам Каримов снова потребовал принять закон о милиции 2015-12-07 10:28 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  По словам главы государства, следует признать, что в Узбекистане «нередко встречаются такие факты, как несоблюдение, грубое нарушение на практике норм и положений законодательства, принципа справедливости, халатное отношение работников правоохранительных и контролирующих органов к своим обязанностям, которое приводит к противоправным действиям. Это – реальность, и ее невозможно не замечать». Каримов сообщил, что «из поступивших от граждан за девять месяцев текущего года около 500 жалоб на действия должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов каждая пятая жалоба касалась неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел. Из общего числа обращений, поступивших в органы юстиции по «телефонам доверия», было удовлетворено 96 процентов, а по 4 процентам заявлений было отказано в удовлетворении. О чем говорят эти данные? О том, что у обратившихся с жалобой людей были все основания быть недовольными решениями тех или иных государственных органов». Президент рассказал, что в своих обращениях люди «жалуются на принятие правоохранительными органами незаконных решений, на грубое отношение со стороны их должностных лиц, неполное, некачественное и несвоевременное рассмотрение ими обращений населения. Граждане указывают на факты грубых нарушений процессуального законодательства со стороны следственных органов при проведении следственных действий. Предприниматели продолжают отмечать, что, несмотря на целый ряд принятых законодательных актов, направленных на недопущение проведения необоснованных проверок, подобные факты и другие нарушения по-прежнему имеют место». Сотрудники правоохранительных органов должны четко осознать, подчеркнул Каримов, что их главной задачей является «защита прав и интересов граждан, обеспечение верховенства закона, безусловное соблюдение требований актов и норм законодательства». После этих слов президент бросил камень в огород Генпрокуратуры, задавшись вопросом, «в какой мере и насколько эффективно Генеральная прокуратура выполняет возложенные на нее Конституцией функции «по надзору за точным и единообразным исполнением законов на территории Республики Узбекистан» (статья 118)». Президент сообщил, что за 9 месяцев 2015 года в отношении сотрудников прокуратуры в Генеральную прокуратуру поступило 426 жалоб от граждан, после чего «к дисциплинарной ответственности привлечены 45 сотрудников, от занимаемой должности освобождены 22 сотрудника, 33 уволены из органов прокуратуры». Ислам Каримов поручил Сенату Олий Мажлиса (верхней палате парламента Узбекистана) в короткие сроки рассмотреть вопросы по усилению контроля и законности деятельности прокуратуры и заявил о необходимости уточнить и внести поправки в статус правоохранительных органов, «формы и методы их работы, в первую очередь по обеспечению верховенства закона, надежной защиты прав и свобод граждан». «Нам всем надо признать, что одним из важнейших условий полноценного обеспечения законности, верховенства закона в обществе является воспитание, формирование у людей уважения к закону, знания законов, высокого правового сознания и правовой культуры», - сказал президент Узбекистана. И пояснил, что «выбор нами демократического пути развития требует, прежде всего, изменения сознания и мышления наших людей, отказа от пережитков и стереотипов прежней, тоталитарной системы не на словах, а на деле, в нашей повседневной жизни». Под «тоталитарной» Ислам Каримов, вероятно, подразумевает политическую систему в СССР. Отметим, что законопроект «Об органах внутренних дел Республики Узбекистан» был разработан в конце 2012 года. О необходимости принятия такого нормативного акта Ислам Каримов заявлял 12 ноября 2010 года на совместном заседании палат Олий Мажлиса. По данным Анонс.Uz, распоряжением президента от 14 января 2011 года была образована Комиссия по подготовке нормативно-правовых актов в сфере совершенствования судебно-правовой системы, на которую была возложена разработка законопроекта «Об органах внутренних дел». Проект был подготовлен экспертной группой, проработан с заинтересованными министерствами и ведомствами, одобрен Комиссией и внесен в установленном порядке в Кабинет Министров и парламент Узбекистана, где его следы и затерялись. По словам живущего в эмиграции политолога Ташпулата Юлдашева, неоднократные попытки правозащитников и журналистов достать копию проекта или хотя бы его фрагменты оказались безуспешными: документу присвоен гриф секретности. Между тем, узбекские правоохранительные органы с октября 1991 года и по сей день руководствуются лишь «Положением о Министерстве внутренних дел Республики Узбекистан» и рядом подзаконных нормативно-правовых актов. До сих пор на законодательном уровне не установлены, в частности, порядок и условия применения физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств, что затрагивает права и свободы человека и приводит к нарушениям и злоупотреблениям. Правозащитники неоднократно говорили о необходимости закона, регламентирующего деятельность милиции. Как отмечал Ташпулат Юлдашев, «эффективность деятельности правоохранительных органов Узбекистана определяется количеством возбужденных уголовных дел... Правоприменительные органы реализуют принцип презумпции виновности в уголовно-процессуальной и судебной практике, особенно, в отношении обвиняемых по политическим и религиозным мотивам. Выполняя политический заказ, они даже не стремятся придать сфабрикованным обвинениям правдоподобный вид, продолжают судить жертв без соблюдения процессуальных процедур и законодательства, порой без единого доказанного эпизода. Раскрытие «ячеек экстремистов и террористов», участие в рейдерстве - непременное условие карьерного роста, поощрения. Пользуясь привилегиями и государственной защитой, многие сотрудники милиции выслуживаются перед режимом, выполняют и явно противозаконные приказы, становятся исполнителем и/или соучастником политических провокаций и убийств, вроде бойни в Андижане 13 мая 2005 года. Правовой нигилизм, произвол сформировали дикие нравы в правоохранительной системе. Узбекская милиция действует по правилам режима и законам джунглей. Она видит свою задачу в том, чтобы запугивать и карать людей. Цель - нагнетание напряженности в стране, подавление психики и воли к сопротивлению не только жертв, но и всего народа, чтобы даже мысленное представление о власти, силовиках наводило жуткий страх. В привычный атрибут действий милиции вошли жестокое обращение с задержанными и арестованными, постоянные нарушения их прав, пытки. Задержания, аресты и осуждения людей по сфальсифицированным делам, пытки заключенных, унижения и издевательства над их родственниками с целью запугивания стали обыденным занятием милиции и сутью государственной политики. Узбекская милиция демонстрирует беспредельную власть над задержанными, подследственными… Милиция может задержать, избить простого человека, «очистить» его карманы. В отсутствие правосудия в Узбекистане судиться с насильниками бессмысленно. Поборы, насилие, произвол, непрекращающиеся репрессии преследуют цель каждодневно напоминать людям об их беспомощности перед деспотическим режимом». Слова Юлдашева подтверждаются сообщениями и докладами правозащитников и международных организаций, часть которых можно найти, пройдя по этой и этой ссылкам. Мощные землетрясения произошли в Таджикистане и Киргизии 2015-12-07 12:51 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Озеро Сарез В Душанбе сила толчков составила 3-4 балла. В социальных сетях душанбинцы пишут, что жители столицы в панике выбегали из своих домов, в квартирах, особенно на высоких этажах, раскачивались лампы, тряслась мебель и посуда. По поступающей от местных жителей информации, в райцентре ГБАО – Мургабе – разрушены несколько зданий. Данных о жертвах пока нет. Землетрясение в Таджикистане ощутили и в соседних странах – Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Китае и на севере Индии. Следом за Таджикистаном очаг подземной активности сместился в Киргизию. В 14:30 по местному времени сильное землетрясение произошло в этой республике, передает «Азаттык» (киргизская служба Радио Свобода). Магнитуда подземных толчков в эпицентре составила 6. Очаг землетрясения располагался в 125 км к югу от Бишкека и в 107 км к западу от Нарына. Напомним, что в результате сильного землетрясения, произошедшего в октябре этого года в Афганистане, в этой стране, а также в соседнем Пакистане погибли сотни людей, разрушены тысячи домов. Родом из «Туде». История иранской политэмиграции в судьбах и лицах 2015-12-07 16:23 ferghana@ferghana.ru (Подготовила Нигора Бухари-заде) Они свято верили в торжество социального равенства и бежали из шахского Ирана, чтобы построить общество справедливости со своими советскими братьями. Но в Советском Союзе сторонников Иранской Компартии – Хизби «Туде» – никто не ждал с распростертыми объятиями. Несмотря на тяжелые испытания неволей и каторжными работами, через которые в СССР прошли практически все иранские политические эмигранты, большинство из них не потеряли себя, а состоялись как личности, оставив заметный след в науке, культуре, образовании и медицине Таджикистана и других бывших советских республик. Потомки иранских коммунистов поведали «Фергане» свои семейные истории, в каждой из которых, как в зеркале, отражается целая эпоха. Кто они – иранцы, эмигрировавшие в СССР? Почему и как они переходили советскую границу? Как сложились судьбы этих людей и их детей? В поисках ответов на эти вопросы, я открыла для себя целый пласт интереснейших событий и людей, который представляет собой это явление – иранская политэмиграция в СССР. Обращает на себя внимание большое число деятелей кино, поэтов, музыкантов, ученых, которых подарил этот феномен советской и постсоветской истории. Поэт Абулкасым Лахути, ученые-литературоведы Бахром Сирус и Рахим Хошим, востоковед Хусейн Тарбият, филолог-лингвист Акбар Зоре, актер театра и кино Махмуд Тохири, кинооператор и фотограф Заур Дахте, режиссер Теймур Зейналпур, певица Лайло Шарипова – эти имена знают и помнят не только в Таджикистане. Первые иранские политэмигранты появились на территории бывшего СССР на заре зарождения нового социалистического государства. В советский период можно отметить три наиболее крупных волны иранской эмиграции, говорит генеральный директор Центра изучения современного Ирана, политолог Раджаб Сафаров:  Раджаб Сафаров Эмигрировавшим в Союз иранцам сначала не поверили, бросали в тюрьмы, потому что до этого Персия – так назывался Иран до 1935 года – имела тесные контакты с англичанами. Британское присутствие было в Персии определяющим, а шахское руководство номинальным – оно полностью было подконтрольно Англии. Но потом иранских эмигрантов отпустили, и они заняли свое место жизни формировавшегося советского общества. Среди них были достаточно активные общественно-политические деятели, но особенно запомнились представители творческой интеллигенции. Одним из самых известных первых иранских политэмигрантов был классик современной таджикской литературы, поэт Абулкасым Лахути, который бежал в Союз в 1922 году после неудачной попытки антишахского мятежа в Иране. Были и другие писатели, поэты, композиторы, ученые, которые затем вошли в историю многих республик Союза и, конечно, Таджикистана. Вторая волна политэмигрантов хлынула в СССР под конец и после Второй мировой войны. В то время в Иране были достаточно серьезные антисоветские настроения, поскольку советские войска вошли на север Ирана и долгое время оттуда не выходили. В 1940 году был подписан советско-иранский договор о сотрудничестве, одна из статей которого гласила, что, если какая-то страна или какие-то события на территории Ирана или вокруг Ирана будут представлять угрозу для национальной безопасности и интересов СССР, то Союз имеет право без согласования с Ираном ввести войска. Это было кабальное условие, но тогда СССР был сильной страной, и Иран на это пошел.  Поэт Абулкасым Лахути Третья волна эмиграции была связана с Исламской революцией в Иране 1979 года, которая привела к колоссальному перемещению иранцев. Большинство населения поддержало Исламскую революцию, поскольку выступали против продажной политики шахского режима, в результате которой Иран фактически потерял свой суверенитет и находился под влиянием США, однако немалое количество людей не приняли исламскую власть, потому что привыкли к европейскому укладу и образу жизни. Резкий переход на достаточно жесткий исламский режим для многих оказался неприемлемым. Революция повлекла за собой массовую эмиграцию иранцев в страны Запада. А Хизби «Туде», которая, в общем-то, поддержала революцию, поскольку также выступала против шаха, и поначалу была легализована, вскоре стала немила исламистам и в очередной раз подверглась гонениям и пыткам. В 1980-е годы ее активисты вновь были вынуждены искать убежища за рубежом, - рассказывает Сафаров. В периоды обострения репрессий в отношении членов Хизби «Туде», самые жестокие из которых пришлись на вторую 1940-е – начало 1950-х годов, ирано-советская граница стала для них единственным спасительным рубежом. Хотя и за ним иранцев встречали отнюдь не радушно. Беженцы пересекали границу с Туркменией и Азербайджаном, где сразу же их задерживали, как нарушителей и отправляли в места лишения свободы. Только после смерти Сталина все они были амнистированы и выпущены из колоний и лагерей. Наибольшее количество иранских политэмигрантов (по некоторым данным, свыше 200 тысяч) осели в Азербайджане. Другой республикой, которую выбрали для жизни многие иранцы, был Таджикистан. Если с Азербайджаном их связывали этнические корни, так как большинство иранских коммунистов были этническими азербайджанцами (вторая по численности нация в Иране после персов. – Прим. «Ферганы»), то с Таджикистаном – языковая общность, поскольку оба народа говорили на фарси. По-разному сложились судьбы иранских политэмигрантов и их потомков, но совершенно очевидно, что они оставили свой след в разных сферах общественной жизни Таджикистана. А все началось с того драматического перехода ирано-туркменской границы. О том, что было «до» и «после» этого рубежа, «Фергане» рассказали представители второго поколения иранских эмигрантов. Вячеслав Дастури, учитель физики лицея филиала МГУ имени Ломоносова в Душанбе:  Вячеслав Дастури Когда отпустили бабушку, она нашла своих сыновей, семья вновь воссоединилась, и они приехали в Душанбе. Многие иранцы тогда стали перебираться в Таджикистан, где язык коренной нации совпадал с персидским языком. Все они отсидели, а затем получили статус политэмигранта, им выдали соответствующие паспорта. Паспорт политэмигранта давал определенные преимущества – им вне очереди давали жилье, дети имели льготы при поступлении в вузы. В Душанбе бабушке сразу дали квартиру барачного типа. Здесь папа познакомился с моей мамой, семья которой жила по соседству. Тогда многие иранские мужчины женились на русских женщинах. Мама рассказывала, что, когда они с отцом познакомились, он почти не говорил по-русски, поэтому ходил на курсы русского языка, что помогло ему поступить в вуз.

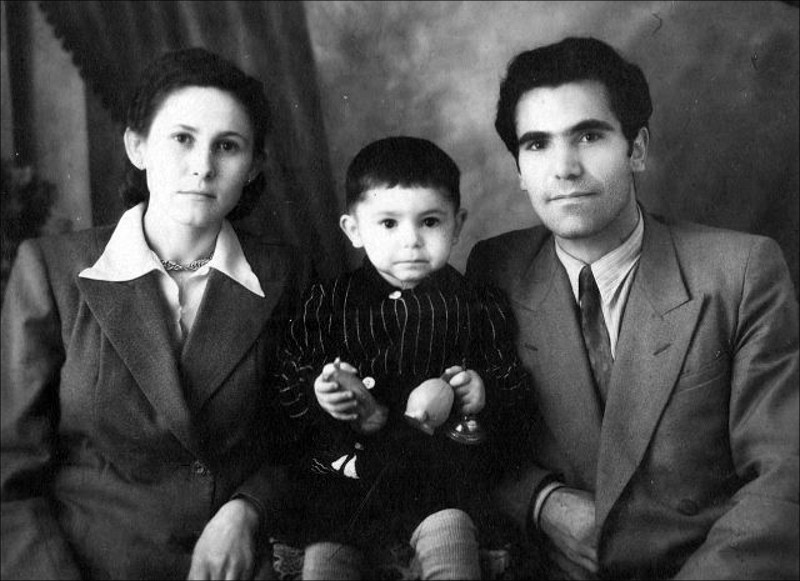

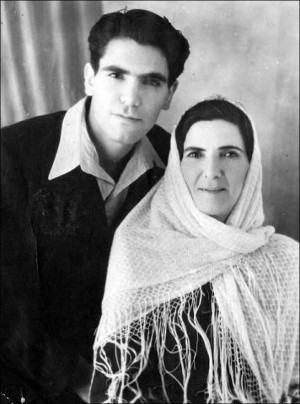

После окончания Таджикского госуниверситета, который тогда носил имя Ленина, папа остался работать в этом вузе на кафедре научного коммунизма, который и преподавал. После развала Союза кафедра стала называться кафедрой политологии. Отец прекрасно освоил русский язык и общался на нем со студентами так же свободно, как и на таджикском и узбекском языках. Со мной отец в основном разговаривал на русском языке. Уже став взрослым, я не раз упрекал его за то, что он не научил меня хорошо говорить на родном языке. В то время ему нужно было нарабатывать навыки общения на русском языке, а у нас, детей, большой необходимости учить родной язык не было, потому что общение везде было только на русском. Но он каждый день слушал радио Ирана, и в нашем доме всегда звучала иранская музыка и иранская речь. Это позволило мне немного освоить язык фарси. Бабушка же разговаривала со мной на азербайджанском языке. Я все понимал, но отвечал ей на русском. Я помню, когда собирались на праздник у кого-то дома, папа любил петь, в том числе и русские песни, и это у него неплохо получалось. А бабушка хорошо играла на аккордеоне и потрясающе готовила иранские блюда. До сих пор помню ее плов и абгушт – вкуснейший суп, типа шурпы, с горохом.  Отец Исмаил и бабушка Хадича-хонум Бабушка умерла в 1983 году, а отец, вскоре после этого, сильно заболел и через несколько лет прекратил преподавательскую деятельность. Он ушел от нас в 1996 году. Но до сих пор, когда встречаются пожилые люди, все помнят Исмаила Дастури и очень хорошо о нем отзываются как о прекрасном педагоге, порядочном и принципиальном человеке. Когда я поступил на физфак госуниверситета, в котором преподавал отец, он сразу мне сказал, чтобы я не рассчитывал на него – никакой протекции от него не будет. Коль он сам добился своего признания, то и его сын должен сам пробить себе дорогу. Родине, говорил он, нужны грамотные специалисты, а не папенькины сынки. Он даже отказался читать свой предмет – научный коммунизм – на моем курсе, потому что в числе студентов был я – его сын. Нам поставили другого преподавателя. Отец запретил мне в университете обращаться к нему, как к отцу, чтобы люди не думали, что он хлопочет за меня. Он говорил: «Твои успехи должны быть только твоими». К сожалению, отец так и не побывал больше в Иране. И я ни разу не был. На исторической родине мамы – в России – был много раз, а вот на родине отца пока не довелось, но, конечно, хотелось бы съездить. Но только в гости. Я уже здесь, как говорится, корни пустил – здесь у меня семья, дом, любимая работа. Помню, первый посол Ирана в Таджикистане Али Ашраф Муджтахид Шабистари в начале 1990-х на встрече с политэмигрантами призывал иранцев не бояться возвращаться на родину и гарантировал, что никто их не тронет. Он сказал: «Вы эмигрировали из шахского Ирана в СССР, сейчас нет ни того, ни другого, поэтому никаких взаимных претензий у нас быть не может». И многие, действительно, вернулись. Другие разъехались кто куда – в Россию, Европу, США. Тогда в Таджикистане шла война. Сейчас в республике иранцев осталось мало, и не знаю, жив ли еще кто-то из первого поколения эмигрантов – никого из стариков я давно уже не видел... Заур Дахте, кинооператор и фотограф, заслуженный работник культуры Таджикистана:  Заур Дахте В 1949 году на шаха Мухаммеда Реза Пехлеви было совершено неудачное покушение, когда во время его выступления перед студентами в него почти в упор трижды выстрелил один журналист и все три раза промазал. Покушение приписали Хизби «Туде», партию закрыли и начали преследовать ее сторонников. Арестовывали и пытали всех подряд. Тогда в партии решили, что все, кто могут, должны эмигрировать в Турцию, СССР или еще куда-нибудь. Наш отец долго не решался, говорил, что для него побег – это предательство. Пока не ворвались в наш дом в Тебризе и нас, пятерых детей, лицом к стенке не поставили. После этого было принято решение об эмиграции. Отец нашел человека, который организовывал побег. Тот, в свою очередь, нашел пастуха-проводника, который хорошо знал эти места. Он спрятал нас в кузове грузовика под брезентом и взял с собой три ящика водки. Впереди было три поста. На каждом он оставлял по ящику водки. Недалеко от границы он нас высадил, и мы пошли пешком. Когда уже были видны пограничные столбы и советские пограничники, наш проводник покинул нас. Тому человеку, который нас с ним свел, пастух должен был передать от нас надкусанное яблоко в знак того, что этот проводник нас не подвел. Мы так сделали – передали ему надкусанное яблоко. В общем, это было, как в кино.

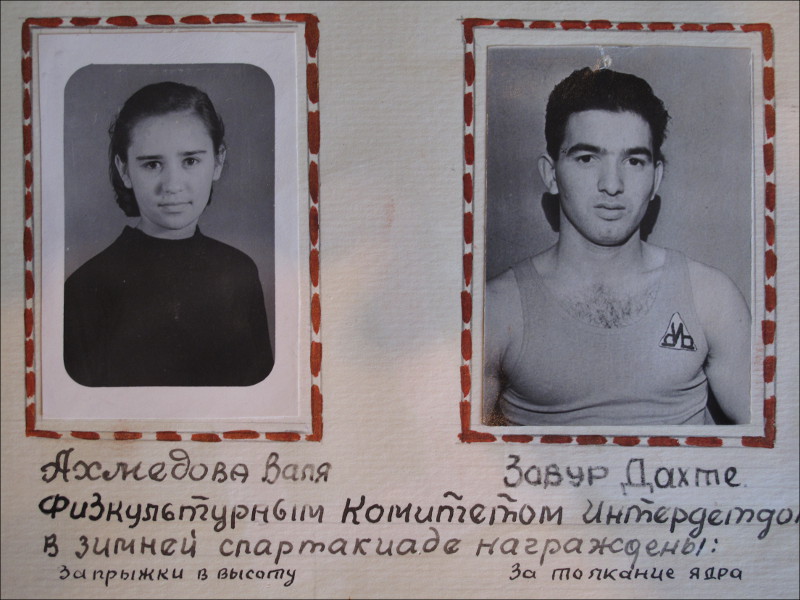

Седьмого ноября 1950 года мы перешли ирано-туркменскую границу. Нас сразу же задержали. В Ашхабаде меня, младших сестренок и братишку сдали в детский дом. Родителей и старшего брата посадили. Их и других иранцев заставляли подписывать бумаги, что все они – иранские шпионы. Тех, кто подписывал, отправляли в Сибирь. Но через человека, который освобождался, отцу удалось передать в Дагестан записку. Из Дагестана записка попала в Москву. Видно, там выяснили, какие заслуги имеет мой отец, и через три с половиной месяца нас отпустили. А после смерти Сталина и Берии освободили всех иранцев, кто сидел в тюрьмах, был в ссылке. Но все политэмигранты находились под контролем властей. Если мы куда-то ехали по Союзу, то должны были пойти в ОВИР и взять разрешение на выезд, а по прибытии в место назначения там тоже отметиться, что прибыл, а затем убыл. Из Ашхабада всех иранцев отправляли в Душанбе. Мы хотели вернуться в Дагестан, откуда когда-то уехали, но нас отправили в Таджикистан. Тех, кто перешел границу с Азербайджаном, оставляли в Баку. А, например, греческих политэмигрантов, всех переправляли в Ташкент. Правительству, видимо, легче было держать всех под контролем в одном месте. Вместе с нами, насколько я знаю, в Таджикистан переправилось около 300-сот иранских семей. Их курировал ЦК КПСС и Красный Крест Таджикистана. Для взрослых открыли партшколу, где они два года проходили обучение. Отец мой стал работать по профессии – он был строителем. Многие здания в Душанбе построены его руками. Мама была домохозяйкой, подрабатывала шитьем – шила красивые модные рубашки, какие носили в те годы иранцы. Старший брат поступил в Мединститут, а я уехал учиться в Иваново в Интердом (Ивановский интернациональный детдом – школа-интернат для детей политэмигрантов. – Прим. «Ферганы»). Там я познакомился со своей будущей женой – Валей, отец которой тоже был политэмигрантом. После интерната поехал поступать в Москву во ВГИК. В тот год из Таджикистана, кроме меня, приехали поступать девять человек. Все они поступали по направлению, а мне, как иранцу, дали только характеристику. Но все, кто приехал по направлению, провалились, а я смог сдать экзамены и поступил на операторский факультет.

Как раз в то время Хрущев объявил о заочном обучении на первых курсах некоторых вузов, чтобы молодежь после школы могла сразу пойти работать, сближалась со взрослой жизнью. ВГИК тоже попал в эту категорию. Первый курс я проучился заочно. И тут случилось недоразумение, из-за которого я чуть не вылетел из института. В конце первого курса нужно было сделать реферат о кинопленке. В Душанбе я его подготовить не мог, так как на «Таджикфильме» не было нужного оборудования. Я написал в деканат письмо, и мне разрешили сдать предмет, когда приеду в Москву. А когда я прилетел сдавать экзамены, мне даже не дали взять билет и сказали, что у меня двойка, потому что нет реферата о кинопленке. Я объяснил ситуацию, попросил дать мне возможность ответить устно, но комиссия была непреклонна. Я пошел в деканат, ректорат, к парторгу – никто меня слушать не хочет. Говорят: «У вас двойка. Вы будете отчислены». Меня это задело – ведь мне даже не позволили ответить на вопросы билетов. Это было несправедливо! Я пошел в райком партии, к председателю Красного Креста СССР – и там ничем помочь не смогли. Тогда я пошел дальше – дошел до ЦК Компартии, до Михаила Суслова, попросился к нему на прием, и он меня принял. Мы разговаривали 45 минут. Я ему все свое возмущение выдал, сказал: «Наши отцы, которые приехали из Ирана, - настоящие коммунисты. Они правду людям в глаза говорят. А здесь они видят фальшивых коммунистов, которым не нужна правда, которые ничего не хотят слушать и поступают не по справедливости!». Суслов выслушал мою пламенную речь и сказал: «Послезавтра зайди к ректору. Он тебя примет». Через день, действительно, ректор Грошев принял меня вне очереди: «Товарищ Дахте, куда Вы добрались! Что же Вы так далеко пошли?». Я даже ответить не успел, как он вручил мне приказ о моем зачислении на второй курс. Оказывается, ректор, декан, парторг и еще четыре человека получили тогда выговор по линии ЦК, а это было серьезным наказанием. Пока вся эта история тянулась, я остался без денег, а мне стыдно было позвонить домой и попросить, чтобы родители их прислали. Меня тогда выручил один хороший хрущевский указ – в столовых на столах должен был всегда стоять бесплатный хлеб. Я брал стакан чая за четыре копейки и хлеб на столе. И вот пока меня не восстановили, жил в прямом смысле на хлебе и воде.

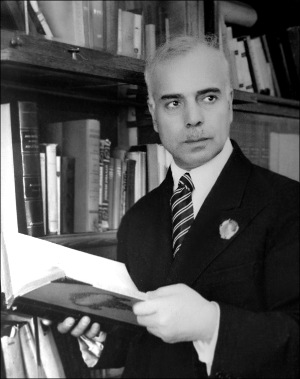

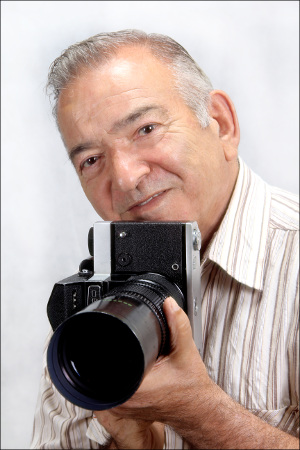

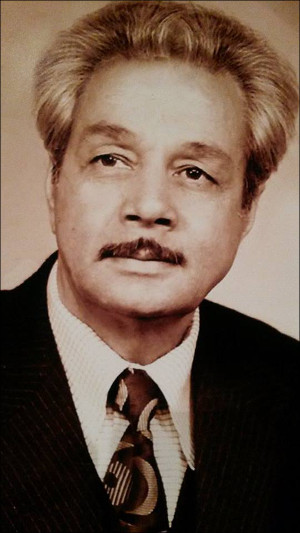

Так я и проучился на заочном, приезжая в Москву только сдавать сессию. Учась на третьем курсе, я уже здесь снял свой первый фильм о Головной ГЭС в Таджикистане и сюжет для центрального телевидения, за который получил благодарность из Москвы, и мне сразу было присвоено звание оператора. Знаете, за что? Я полез на самый высокий кран над ГЭС и забрался на самый кончик его 30-метровой стрелы и оттуда, с движущейся стрелы, снял панораму того, как работают люди на плотине – от машинного зала до водохранилища. Получился длинный план-панорама почти с высоты птичьего полета, москвичи обратили на него внимание. А после окончания ВГИКа я стал одним из первых местных операторов, которому доверили снимать художественный фильм, причем очень сложный – боевик «Встреча у старой мечети». Тогда на съемки полнометражных картин операторов присылали из Москвы. После этого фильма я стал снимать художественные фильмы ежегодно. Меня представили к званию заслуженного деятеля искусства, но были те, кто воспротивился, и в итоге мне дали заслуженного работника культуры. В Иране я бываю постоянно – езжу с официальными делегациями, на фестивали, выставки, бываю у друзей и родственников. Меня часто спрашивают, какую страну я считаю своей родиной, и к какому народу себя отношу, ведь я родился в Дагестане, сам по национальности азербайджанец, приехал из Ирана, а живу в Таджикистане. Я отвечаю: назовите меня хоть интернационалом – какая разница! Человек должен быть человеком, с чистой душой, и приносить пользу, а кто откуда и какой национальности – не имеет никакого значения. Разве Адам и Ева имели национальность? У нас у всех – одни родители. Гуля Зейналпур, преподаватель музыки: - Мне было девять лет, когда не стало отца в 1957 году, поэтому я о папе очень мало знаю. Знаю, что он был из Хорасана, перебрался в Союз в 1930-е годы. Мама нас одна растила – сами вставали на ноги. В 1963 году я закончила восьмой класс и поступила в Душанбинское музыкальное училище, а в 1966 году попала в десятку учеников, которых отправили на учебу в Москву. Именно там мы совершенно случайно пересеклись с Теймуром – моим будущим супругом. Он тогда учился во ВГИКе, а я – в музучилище. А потом оказалось, что мы жили по соседству в Душанбе. Он меня, оказывается, приметил и понял, что я дочь иранцев. Как-то однажды он сам подошел ко мне на улице и спросил, чья я дочь, потому что знал многие иранские семьи. Мы стали общаться и вскоре поняли, что можем создать семью, несмотря на большую разницу в возрасте – он был старше меня на 25 лет. И прожили мы с ним тоже 25 лет.  Теймур Зейналпур Среди политэмигрантов были и греки, и поляки. После Урала их всех отправили на Украину. Там они восстанавливали ДнепроГЭС и строили Черниговскую ГЭС, голыми руками работали в каменоломне. В общем, хлебнули всякого. В начале 1950-х годов им, политэмигрантам, разрешили обустраиваться там. А на Украине целые поколения женщин остались без мужей. Украинки даже говорили: побольше бы нам вагонов басурман прислали. Иранцы у них были в цене, потому что хорошо работали. Им разрешили жениться, не выезжая из Украины. Многие обзавелись там семьями. И только через несколько лет после смерти Сталина политэмигрантам было разрешено свободно перемещаться по стране. Теймур приехал в Таджикистан. Вместе с ним приехал и его верный друг Махмуд Тохири, который позже стал известным актером театра и кино, Народным артистом Таджикистана. Иранские азербайджанцы с удовольствием ехали в Таджикистан, потому что здесь все говорили на том же фарси, который для них был роднее и ближе, чем даже их родной язык. И в плане традиций Таджикистан им больше, чем другие республики, напоминал Иран. Еще в Иране Теймур участвовал в театральных кружках, с друзьями ставил спектакли. Когда он приехал в Таджикистан, то сразу пошел работать в драмтеатр имени Лахути. Его приняли, потому что он был начитанный, талантливый и прекрасно владел языками. Он работал в театре и иногда играл эпизодические роли в фильмах. Например, в известном фильме «Я встретил девушку» он появляется в небольшом эпизоде в чайхане. А в фильме «Рудаки» он сыграл две небольшие роли – торговца книгами и арабского посла на приеме у падишаха. А в 1961 году Теймур решил получить образование по специальности, хотя по возрасту ему было почти 40 лет, и он перешагнул порог приема. Несмотря на это, его взяли во ВГИК на режиссерское отделение.

В 1966 году он закончил, вернулся в Душанбе и стал режиссером дубляжа – переводил советские фильмы с русского на таджикский и занимался записью в студии. Это была очень трудная и напряженная работа. Он дублировал фильмы не только для Таджикистана, но и для Ирана, Афганистана, Пакистана, потому что хорошо знал языки. Его называли ходячей энциклопедией – он разбирался буквально во всем, даже в медицине, и на любой вопрос мог ответить, поэтому его уважали, он был в цене и на своем месте. Теймур прекрасно готовил, сам сервировал столы. У нас на кухне стояли сотни баночек с травами и специями, подписанные на фарси. Друзья-киношники говорили: «Эх, Теймур, если бы Брежнев знал, как ты готовишь, ты бы шеф-поваром в Кремле был». Он был душой любого застолья – говорил красочные тосты, пел застольные песни на русском и украинском языках. Кстати, уже позже, будучи в Иране, я обратила внимание на то, что в каждой семье играют на музыкальных инструментах. Иранцы очень музыкальные, и почти все пишут стихи. Недаром персидская поэзия прославлена на весь мир. Они очень разносторонне образованные. Там всегда было очень серьезное обучение. Муж рассказывал, как их муштровали в школе, а родители строго наказывали за проступки. В 1985 году Теймур получил первый инсульт. Ему запретили работать. Но за полтора года мы его подняли, и он, не послушавшись никого, опять вышел на работу – он не мог без нее, без коллектива. И через полгода получил второй инсульт. Врачи боролись за его жизнь. Всю левую сторону его полностью парализовало, и мы с нуля учили его есть, двигаться, ходить. С ним уже тогда люди приходили прощаться, а он прожил еще до 1996 года.  Гуля Зейналпур с дочерью Нохид – известной в Таджикистане скрипачкой, Заслуженной артисткой республики Постепенно Теймур стал ходить, и мы отправились в путь. А дорога была длинная: из Душанбе в Баку летел самолет, а из Баку уже поездом до Тегерана. Наш лечащий врач нам сказала тогда: «Возьмите с собой побольше лекарств. Даю вам гарантию, что вы его довезете, потому что его сейчас поддерживает эйфория предвкушения встречи с родными. Но в том, что привезете обратно, я не уверена». На что я ответила: «Если что и случится, пусть случится на родине – там, где похоронены его родители. Главное, что он увидит своих родных». И верите: как я повезла эти лекарства, так и привезла их обратно. Но встреча была очень тяжелой – плакали даже чужие люди. Ведь, когда он расставались, они были совсем молоденькими, а встретились уже почти стариками. Правда, через месяц Теймур уже просился обратно. Хотя мы жили в шикарном двухэтажном коттедже его брата в Мешхеде, но в последние дни он уже говорил: «Это не тот Иран, из которого я уезжал. Вези меня домой, хочу в Душанбе, на свой диванчик». Это была последняя их встреча – двух братьев и сестры, и они знали, что уже больше не увидятся. По иронии судьбы возвращались из Ирана мы как раз во время августовского путча 1991 года. Нам повезло: наш поезд проскочил Карабах, а следующий состав захватили в заложники. Даже представить страшно, что было бы, если бы мы с Теймуром, который еле ходил, попали в заложники… Свою эмиграцию каждая иранская семья переживала по-своему: одни испытывали горькое разочарование от советской действительности и считали свои прежние идеалы ошибочными, другие довольно быстро адаптировались и восприняли новую жизнь, как спасение от худшей доли. После распада Союза часть иранских эмигрантов вернулись в Иран и научились жить при исламском режиме. Другие же прочно закрепились на новой родине и ментально срослись с местным населением. - Вообще, люди, которые вынужденно эмигрируют, обычно представляют собой идейно, граждански и политически активную часть общества. Часто они становятся достаточно известными. Что касается иранского народа, то это очень целеустремленные и усидчивые люди. Я 20 лет занимаюсь Ираном, и многое в этой стране не перестает меня поражать. В Силиконовой долине в Калифорнии больше 20 процентов программистов, специалистов по высоким технологиям являются выходцами из Ирана. Например, компьютерная мышь изобретена иранцем. Они не знают, что такое шпаргалка и не понимают, что можно списать с книги или куда-то подсмотреть. С детства их обучают тому, что твои знания – это твое спасение, твое достижение, твой успех, - отметил в заключении Раджаб Сафаров. А Хизби «Туде» функционирует до сих пор – информацию о ее нынешней деятельности можно найти на официальном сайте партии. Ее руководство находится за рубежом, так как в Иране она по-прежнему запрещена. Нигора Бухари-заде |

| В избранное | ||