| ← Декабрь 2015 → | ||||||

|

6

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

20

|

||||||

|

21

|

27

|

|||||

|

31

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Кыргызстан: Представителя Human Rights Watch Миру Ритманн объявили <<нежелательной персоной>> и депортировали из страны

|

Кыргызстан: Представителя Human Rights Watch Миру Ритманн объявили «нежелательной персоной» и депортировали из страны 2015-12-04 09:07 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Мира Ритманн Формально, представителю HRW запретили въезд в Кыргызстан из-за нарушения миграционного законодательства, однако истинная причина остается за кадром, а подробности в официальных бумагах не указаны. Мира Ритманн была объявлена персоной нон грата и принудительно депортирована из Бишкека. В настоящее время она находится в Берлине. Редакция «Ферганы» связалась с ней, чтобы получить комментарии, которые будут опубликованы позднее. По мнению HRW, у правительства Кыргызстана нет серьезных оснований для данного запрета. Организация рассматривает действия властей страны как прямое вмешательство в осуществление полноценного контроля в области прав человека в КР. Представительство Human Rights Watch в Бишкеке официально открылось 5 июля 2013 года. В настоящее время это единственное представительство организации в Центральной Азии: ранее представительство HRW по региону располагалось в Узбекистане, но в 2011 году оно было принудительно закрыто. Напомним, в октябре текущего года свет увидел доклад HRW «Вызывайте, когда будет убивать», посвященный теме домашнего насилия в Кыргызстане и реакции на него властей республики». На основе более 90 интервью, 28 из которых было взято у переживших семейное насилие представительниц киргизской, русской и узбекской национальностей, HRW задокументировала случаи жестоких и продолжительных физических и психологических издевательств. Доклад вызвал неоднозначную реакцию в киргизском обществе. Швеция: Новые подробности в деле о покушении на жизнь узбекского имама Обидхона Назарова 2015-12-04 11:36 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В Швеции на суде по делу о покушении на жизнь известного узбекского имама (главы мусульманской общины) Обидхона Назарова, которого пытались застрелить в феврале 2012 года в городе Стромсунде, выяснились новые подробности.

Как передает Eurasianet, адвокат Назарова и его сына Довудхона Йохан Райнер (Johan Rainer) заявил в суде, что получил свидетельства о возможной связи инцидента в Стромсунде с убийством в Стамбуле в 2014 году еще одного узбекского проповедника - Абдуллы Бухари. По словам Райнера, обвиняемый в покушении на жизнь Назарова Юрий Жуковский некоторое время сидел в тюрьме за незаконное хранение двух пистолетов и охотничьего ружья - вместе со своим московским партнером Тиграном Каплановым, в отношении которого турецкая полиция ведет следствие на предмет его возможного участия в убийстве Абдуллы Бухари. «Нам сообщили ночью, что Тигран Капланов фигурирует в качестве подозреваемого в разработке плана покушений на ряд узбекских оппозиционеров в Турции в декабре [2014 года]», – сказал Райнер. Он показал Жуковскому паспортную фотографию Капланова, и подсудимый заявил, что действительно работал с ним в Москве и тот переводил ему деньги в Швецию. Более того, Жуковский сообщил, что Умид Аминов, о котором он рассказывал на предыдущих заседаниях суда, и Капланов являются одним и тем же лицом. Ранее, во время дачи показаний шведской полиции, Жуковский сказал, что в Швецию его послал человек по имени Умидбек Аминов, попросив его найти и снять на видеокамеру «одного человека», который якобы задолжал деньги многим людям. Этим человеком оказался Обидхон Назаров. С помощью Нодиры Аминовой, сестры Умида, Жуковский, по его словам, нашел дом Назарова, произвел видеосъемку, а затем с помощью интернет-кафе в Остерсунде отправил видеозапись Умиду. Тот попросил его привезти видеокамеру в Москву, где впоследствии и встретил. Жуковский отверг заявления о том, что за покушением на Назарова стоят узбекские власти. Между тем, сын имама Довудхон Назаров сообщил суду деталь, которая может оказаться значимой: по его словам, бежавший в Норвегию узбекский журналист Евгений Дьяконов записал телефонный разговор с полковником милиции из Ташкента, который заявил, что если Дьяконов не сбавит тон в своих критических публикациях, он рискует разделить судьбу «того имама в Швеции». Жуковский считает, что его «подставили», и утверждает, что оставленное им множество следов пребывания в Швеции указывает на то, что он даже не пытался прятаться. «Я хотел бы подчеркнуть, что всегда приезжал в Швецию совершенно открыто, по подлинным документам, пользовался собственными кредитными картами, везде указывал свой настоящий номер телефона, в том числе при оформлении аренды автомобиля и покупке билетов на паром», – сказал он в суде. Его адвокат Хорхе Конча (Jorge Concha) заявил, что профессиональный киллер никогда бы не выбросил сумку c револьвером у дома Назарова - со следами своей ДНК. По словам Кончи, отсутствие отпечатков пальцев и ДНК Жуковского на самом пистолете подтверждает теорию о том, что его подбросили в сумку позже. «Самой большой слабостью [обвинения] является то, что они не нашли отпечатки на пистолете. Мы даже не знаем, из этого ли оружия стреляли, - сказал Конча изданию EurasiaNet. - Не установлена даже связь пули с этим преступлением». Однако ранее прокурор Кристер Петерсон, демонстрируя технические и вещественные доказательства вины подсудимого, в том числе - восстановленные чат-переписки, скайп и телефонные контакты, фотографии подсудимого, снятые камерой наблюдения на территории Швеции, пистолет, из которого были сделаны выстрелы в Назарова, и другое, - заявил, что отпечатки пальцев Жуковского были идентичны отпечаткам пальцев, снятых с двери дома имама, мобильного телефона, рюкзака и находившегося внутри него пистолета. Совпали и ДНК, обнаруженные на одеяле и подушке в квартире, арендованной Жуковским. В своей заключительной речи Петерсон отметил, что баллистическая экспертиза пули не была проведена потому, что ее так и не удалось извлечь из головы жертвы. Он также заметил, что если версия Жуковского верна, то «подставлявшие» его люди должны были также украсть у него зубочистки и зарядное устройство для телефона с его ДНК, которые также были найдены в сумке, где лежал пистолет. Вынесение приговора обвиняемому в покушении на жизнь Обидхона Назарова ожидается 15 декабря. Подробнее об этом деле можно прочитать в материалах «Ферганы»: - «Прокуратура Швеции: За покушением на имама Обидхона Назарова стоят власти Узбекистана», - «Швеция: Обвиняемый в покушении на узбекского имама Обидхона Назарова не признал своей вины». Афганистан: Лидер движения "Талибан" мулла Ахтар Мансур умер от ранений. Талибы отрицают 2015-12-04 12:15 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Новый лидер талибов мулла Ахтар Мохаммад Мансур умер от травм, полученных во время внутренних разборок между полевыми командирами движения, передает «Синьхуа» со ссылкой на афганских чиновников. Мулла Ахтар Мансур был тяжело ранен в перестрелке, которая произошла второго декабря на территории дома крупного талибского командира муллы Абдуллы Сархади около пакистанского города Кветта. Ссора, спонтанно возникшая в ходе обсуждения стратегических вопросов, переросла в вооружённое столкновение, передает Афганистан.ру со ссылкой на «Reuters». Перестрелка унесла жизни пяти крупных командиров талибов, ещё более 10 человек, присутствовавших на мероприятии, были ранены. Мулла Ахтар Мансур получил четыре пулевых ранения, оказавшись под автоматным огнём, и впоследствии был доставлен на лечение в некий частный госпиталь. Между тем официальные представители «Талибан» категорически отрицают факт перестрелки, утверждая, что эта информация была целенаправленно распространена афганской разведкой. Пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид назвал эти сообщения «безосновательными слухами», отметив, что мулла Ахтар Мансур по-прежнему находится в Афганистане и чувствует себя хорошо. Такого же мнения придерживается и бывший министр иностранных дел талибского правительства Вахид Мужда. В интервью The Australian он сказал, что распространение подобной информации выгодно властям Афганистана, стремящимся внести раскол в ряды движения, пишет РБК. В то же время Мужда отметил, что, если Мансур действительно погиб, это фактически означает конец движения, поскольку выбрать нового лидера талибы не смогут из-за многочисленных разногласий. Не исключено также, что в этом случае часть полевых командиров предпочтут присягнуть так называемому «Исламскому государству» («Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.), против чего выступало предыдущее руководство «Талибана».

Мулла Ахтар Мансур был избран главой движения «Талибан» в конце июля после подтверждения информации о смерти основателя движения муллы Омара. Под его началом талибы активизировали наступление во многих регионах Афганистана, в том числе в северных провинциях, добившись захвата крупного города Кундуз и многих уездов. Большинство талибов поддержало избрание Мансура, но часть движения откололась, выбрав в качестве лидера муллу Мохаммада Расула Нурзая, сообщает TOLO news. Отколовшиеся талибы обвиняют Ахтара Мансура в организации убийства муллы Омара и считают его зависимым от пакистанской разведки. Они также полагают, что мулла Ахтар Мансур имеет связи со спецслужбами США, Великобритании и других стран. Между тем, стало известно о гибели другого влиятельного бывшего командира талибов – муллы Мансура Дадуллы, который был убит во время боев в южной провинции Забуль около месяца назад. Как сообщает «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода), эту информацию New York Times подтвердили командиры талибов, афганские чиновники и местные аксакалы. Мулла Мансур Дадулла также был в оппозиции к сторонникам муллы Ахтара Мансура. После того, как группа боевиков движения «Талибан» во главе с муллой Дадуллой дали клятву верности ИГ, мулла Ахтар Мансур направил своих боевиков в Забуль для уничтожения «мятежных талибов». В начале ноября в этой провинции произошли ожесточенные бои между двумя группировками движения. Сторонники муллы Ахтара Мансура обвиняли муллу Дадуллу в том, что именно он склонил боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ) к слиянию с ИГ. По словам пресс-секретаря «Талибан» Забиуллы Муджахида, боевики во главе с Дадуллой творили беззаконие на контролируемых ими территориях, грабили местное населения, похищали и обезглавливали местных хазарейцев. Талибы заявляют, что долгое время призывали своих мятежных сподвижников отказаться от клятвы верности ИГ, но, не добившись этого, были вынуждены начать против них войну. По некоторым данным, в ходе боев в провинции Забуль был взят в плен (а по другим – казнен) глава бывшего ИДУ Усман Гази. Узбекистан: Амнистия коснется женщин, несовершеннолетних, пожилых, иностранцев и инвалидов 2015-12-04 12:47 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В Узбекистане объявлена 26-я по счету амнистия - в связи с 23-летием Конституции, день которой отмечается 8 декабря.

Согласно постановлению Сената Олий Мажлиса (верхней палаты узбекского парламента) от 3 декабря, от наказания будут освобождены осужденные женщины, несовершеннолетние, мужчины старше 60 лет, иностранные граждане, инвалиды I и II групп, а также люди, которые не более чем за один год до этой амнистии признаны страдающими тяжелыми заболеваниями, препятствующими отбыванию наказания. Исключение составляют те, кто совершил преступления, предусмотренные пунктом «д» части третьей статьи 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»), статьями 167 («Хищение путем присвоения или растраты») и 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана, и не возместил полностью причиненный материальный ущерб, а также особо тяжкие преступления. Кроме того, от наказания освободят тех, кто совершил преступление по неосторожности, либо впервые осужден за умышленное преступление, не представляющее большой общественной опасности, либо остаток их срока наказания не превышает двух лет и шести месяцев. Последние не смогут воспользоваться амнистией, если осуждены за преступления, предусмотренные статьей 97 («Умышленное убийство») и пунктом «д» части третьей статьи 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») Уголовного кодекса Узбекистана. Заключенные, неотбытая часть наказания которых на 3 декабря составляет менее трех лет и шести месяцев, будут переведены в колонии-поселения. Амнистия не распространяется на следующие категории заключенных: - осужденных к длительному или пожизненному сроку лишения свободы; - признанных особо опасными рецидивистами; - участвовавших в деятельности запрещенных организаций, совершивших в их составе преступления против мира и безопасности или против общественной безопасности; - совершивших преступления в составе преступного сообщества; - систематически нарушающих режим отбывания наказания; - ранее освобождавшихся от уголовной ответственности или наказания в порядке помилования или амнистии и вновь совершивших умышленные преступления; - тех, кому смертная казнь в порядке помилования заменена наказанием в виде лишения свободы. Постановление вступает в силу со дня опубликования и подлежит исполнению в течение трех месяцев. Напомним, начиная с января 2005 года - начала деятельности в Узбекистане двухпалатного парламента, - право принимать решение об амнистии (по предоставлению президента) было передано Сенату. Впервые Сенат применил это право в том же году - в честь тринадцатой годовщины принятия Конституции. В прошлом году акт амнистии был применен в отношении 52.498 человек, из них 3289 были выпущены на свободу. Как правило, амнистия в Узбекистане не касается политзаключенных, которых, по данным правозащитников, в узбекских тюрьмах тысячи. Подробнее о них и отношении к ним узбекских властей можно прочитать в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch «До самого конца. Лишение свободы по политическим мотивам в Узбекистане». В Таджикистане семеро юношей осуждены за вывешивание флага ИГ 2015-12-04 13:41 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Семеро жителей Шахритусского района Таджикистана осуждены за вывешивание в райцентре флага запрещенного в республике так называемого «Исламского государства» («Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.). Суд приговорил молодых людей к срокам заключения от 7 до 27 лет, передает «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода) со ссылкой на судью Хатлонского областного суда Зубайдулло Махмудзода. Троим осужденным по 17 лет – им назначены меньшие сроки. Четверо других, которые старше 20 лет, признаны основанными зачинателями водружения черного флага ИГ и приговорены к самым длительным срокам заключения. Всем осужденным вменялось в вину участие в преступном сообществе, публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя и вовлечении граждан в боевые действия на территории других государств.

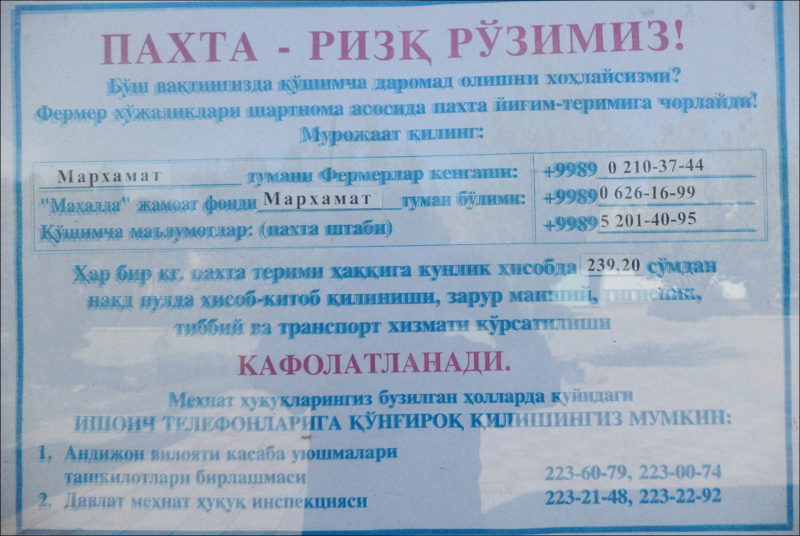

Напомним, в августе нынешнего года группа молодых людей была задержана по подозрению в водружении черного полотна с надписью «Аллах». В ходе следствия выяснилось, что один из подростков по интернету поддерживал связь с одним из боевиков, воевавших на Ближнем Востоке, который давал ему инструкции, в том числе поручил подготовить террористов-смертников для организации взрыва здания ОВД в Шахритусе и других терактов. Позже подобный случай с вывешиванием флага ИГ произошел в городе Нуреке, были задержаны 14 человек. По данным органов безопасности Таджикистана, к ИГ в Ираке и Сирии примкнули более 700 таджикистанцев, 300 из которых уже погибли. На сегодняшний день установлены личности 417 воюющих за ИГ граждан Таджикистана, в отношении 394 человек, участвующих в вооруженных конфликтах, возбуждено 370 уголовных дел. Хлопок-2015. Как проводился совместный мониторинг МОТ и правительства Узбекистана 2015-12-04 14:44 ferghana@ferghana.ru (Умида Ниязова) В конце ноября Международная организация труда (МОТ) совместно со Всемирным банком опубликовала результаты мониторинга использования детского и принудительного труда во время уборки хлопка в 2015 году в Узбекистане. Эксперты МОТ, как говорится в докладе, «не нашли однозначных свидетельств того, что во время сезона уборки хлопка 2015 года использовался детский или принудительный труд». Вместе с этим, как отмечается в докладе, «есть риски использования принудительного труда, связанного с организованным привлечением взрослых для уборки хлопка». Эти результаты заставляют поставить вопрос о честности и профессиональной добросовестности тех, кто проводил исследование и пришел к такому выводу. Почему узбекские власти согласились пустить представителей МОТ на хлопковые поля В начале 2015 года Всемирный банк утвердил выделение кредитов Узбекистану общей стоимостью в 500 млн долларов для реализации проектов, направленных на развитие, модернизацию и диверсификацию сельского хозяйства. Правозащитные организации, в первую очередь Коалиция «Хлопковая компания», объединяющая более тридцати международных организаций, профсоюзы и бизнес, требовала, чтобы Всемирный банк не допустил применения принудительного труда на территориях, где реализуются проекты Банка. Под давлением правозащитников Банк согласился пригласить независимую аудиторскую организацию, которая бы провела исследование на предмет использования принудительного труда в сельском хозяйстве Узбекистана. Но вместо того, чтобы пригласить реально независимую третью сторону для аудита, Всемирный Банк заключил соглашение с Международной Организацией Труда, которая, являясь органом ООН, по сути может работать только в связке с правительством. Таким образом, правительство Узбекистана и МОТ пришли к «любовному» соглашению о проведении совместного мониторинга. Слово «совместный» в данном случае является решающим для определения степени «независимости» всего этого мероприятия. Узбекистан разрешил экспертам МОТ во время сбора хлопка в 2015 году ездить по полям, посещать различные учреждения и проводить опросы среди людей. Это можно было бы воспринимать как положительное явление, если бы не было подмены понятий. Принудительный труд в Узбекистане организован местными хокимиятами (государственными администрациями) по указу премьер-министра Шавката Мирзияева, а значит, такой мониторинг, когда второй проверяющей стороной являются представители той же самой власти, никак нельзя назвать независимым.

На практике это означало, что эксперты МОТ не имели права проводить конфиденциальные интервью со сборщиками хлопка и вообще с кем либо еще, без участия представителей власти. Каждая группа проверяющих состояла из одного эксперта МОТ и трех-четырех местных чиновников. Как указывается в докладе, во время мониторинга было проведено более 10 тысяч интервью. Однако интервью, проведенные в присутствии чиновников, не имеют большой цены, потому что это - Узбекистан. Это страна, где уровень страха перед начальством является тотальным. Нетрудно догадаться, что учитель или медсестра, вышедшие собирать хлопок из-за боязни быть уволенными, также будут бояться рассказать об этом в присутствии чиновников - из-за того же страха потерять работу. Зачем МОТ или Всемирному Банку нужен такой мониторинг? На мой взгляд, нежелание признавать систематическое использование принудительного труда со стороны МОТ и Всемирного банка связано с тем, что эти организации во что бы то ни стало, любой ценой хотят оставаться в Узбекистане. Если МОТ скажет правду о том, что правительство Узбекистана санкционирует принудительный труд, а Всемирный Банк в ответ приостановит кредитование проектов, то этим организациям скорее всего придется уйти из страны. Таким образом, МОТ и Всемирный Банк пытаются перехитрить узбекское правительство, играя в «добрых полицейских», надеясь, что получится изменить ситуацию мягкими методами, то есть, бесконечными уговорами вести себя «цивилизованно». Для реализации так называемой «Страновой программы достойного труда в Узбекистане» МОТ получила [от Всемирного банка] 10 млн долларов, и очевидно, что для этой организации нет большого резона создавать себе проблемы, которые могут привести к закрытию программы. Примерно в таких же условиях работают другие структуры ООН в Узбекистане - UNICEF, UNDP. Проекты, реализуемые этими организациями, возможно, полезны для страны, но, как уже указывалось выше, в данном случае мы имеем дело с подменой понятия «независимость».

Это не их беда В этом году мобилизация на сбор хлопка в Узбекистане отличалась особенным цинизмом. Власти должны были выполнить сложную задачу: принудительно отправить на сбор хлопка пару миллионов людей и, одновременно с этим, - провести совместный с МОТ «мониторинг» использования принудительного труда. То есть, сначала выгнать людей на сбор хлопка, а потом проверять самих себя. Главной надеждой на успех в этой двурукой политике была ставка на страх, который заставит людей молчать. Те, кто решал впустить или не впустить экспертов МОТ, я думаю, были уверены, что люди не посмеют критиковать. И, надо отдать должное, они не ошиблись. Принудительная мобилизация сопровождалась усиленной пропагандой о необходимости помочь Родине собрать урожай хлопка. Различные местные организации, такие как Молодежное движение Камолот (читай - Комсомол), Фонд «Нуроний», Фонд «Махалля», Комитет Женщин выпустили прокламации, призывающие людей выйти на сбор. Пафос этих прокламаций настолько высок, что неподготовленный человек приходит к мысли, что от сбора хлопка зависит будущее всей страны.

То же самое касается расписок о желании идти и собирать хлопок, которые в массовом порядке писали студенты и государственные служащие. Эти расписки также были придуманы исключительно для экспертов МОТ, как неопровержимое свидетельство добровольного участия в сборе хлопка. Вместе с этим власти должны были напечатать и развесить баннеры о запрете принудительного труда и даже указать там телефоны горячей линии, куда можно было позвонить и пожаловаться. Очевидно, мудрый узбекский народ понял, что эти баннеры вместе с телефонными линиями - не для них, а для кого-то еще. Как сказал один учитель школы, «это похоже на шизофрению». «Какой смысл жаловаться, если собирать хлопок заставляет хоким вместе с местной милицией и прокуратурой». Таким образом, иллюзорная возможность кому-то пожаловаться осталась фикцией, придуманной чудаками из международных организаций.

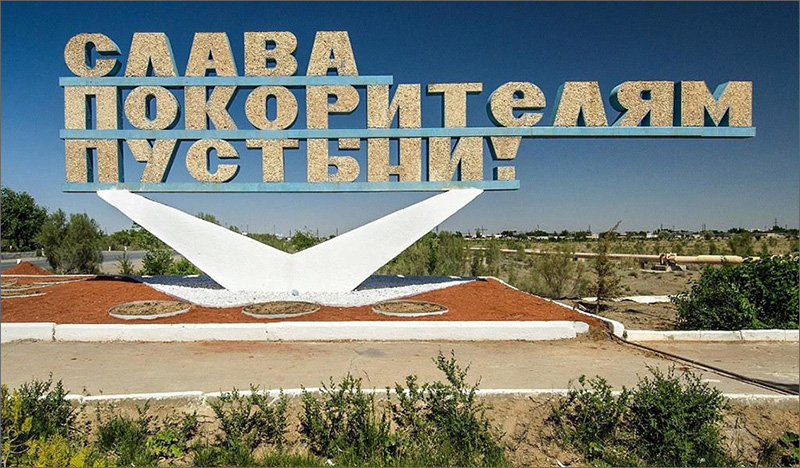

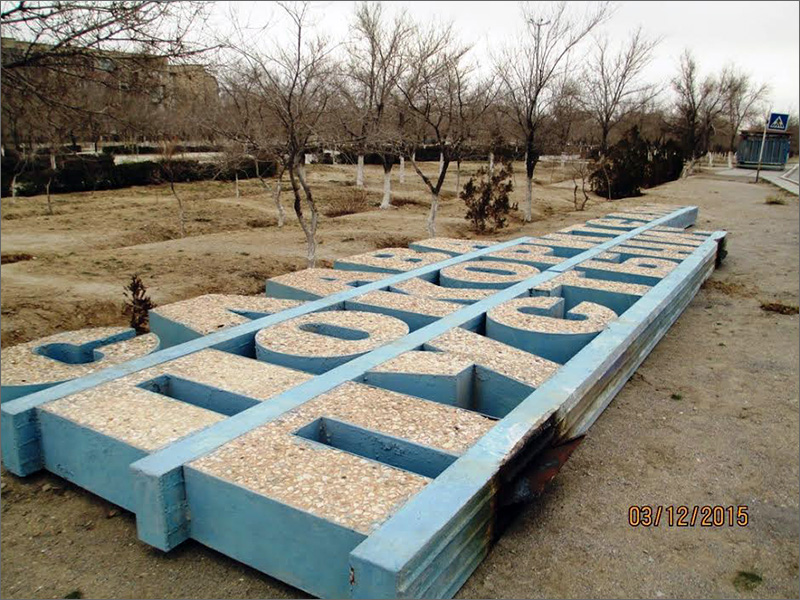

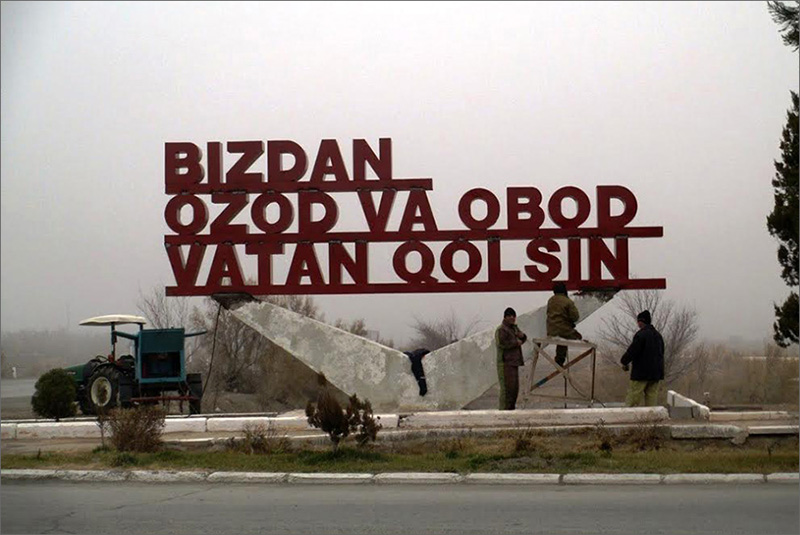

А по сути это обычный для Узбекистана стандарт – говорить одно, а на деле творить совершенно противоположное. Народ еще с советских времен привык к двоемыслию, к двойной игре властей. Только наблюдатели из МОТ не смогли разглядеть это, тем самым расписавшись в своем непрофессионализме. Уродливая система хлопководства в Узбекистане, основанная на страхе, вымогательствах, принуждении, сохраняется. Изменить эту систему нужно не потому, что этого требуют международные организации, а потому что это освободит людей от ежегодного рабства, которое разлагает общество и обкрадывает его будущее, а заодно освободит власти от необходимости лгать международным организациям, да и самим себе. Умида Ниязова, руководитель организации «Узбекско-Германский Форум за права человека» (Берлин). Организация ежегодно проводит независимый мониторинг принудительного труда в партнерстве с местными активистами. Фото принадлежат организации. Сняты в октябре 2015 Узбекистан: В Зарафшане демонтирована стела советских времен со словами «Слава покорителям пустыни» 2015-12-04 14:46 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В городе Зарафшан Навоийской области Узбекистана демонтирована стела «Слава покорителям пустыни», на ее месте установлена другая - со словами «Бизда озод ва обод ватан қолсин» («Пусть после нас останется свободная и благоустроенная Родина»).

Стела «Слава покорителям пустыни» была установлена в честь освоения пустыни Кызылкум (Кызылкумы, Красный песок), где в конце 1950-х годов был основан Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК), деятельность которого в дальнейшем отражалась на жизни всего Кызылкумского региона, а это четыре области Узбекистана - Навоийская, Самаркандская, Бухарская и Джизакская. В структуру НГМК входят производственное объединение «Навоийский машиностроительный завод», Зарафшанское управление строительства и пять основных горно-металлургических предприятий, на базе которых построены города Навои, Учкудук, Зарафшан, Нурабад, Зафарабад. По размерам занимаемой территории, масштабу деятельности, уровню доходности для государства, величине производственных мощностей, широте ассортимента выпускаемой продукции, численности занятого персонала, объему финансирования социальных программ НГМК является крупнейшим в республике предприятием. В советское время рабочие на предприятия НГМК приезжали из разных уголков СССР.

Известие о демонтаже стелы «Слава покорителям пустыни» многие зарафшанцы, бывшие и нынешние, восприняли с болью. Вот какой пост оставил один из членов группы «Зарафшан» в социальной сети ВКонтакте: «Мне стыдно. До дрожи, до боли, до омерзения. Стыдно, что так бесчеловечно обращаются с историей родного города, с его архитектурой, его достоянием. Всё началось со стелы Победы… Этот памятник был уникальным. Когда во всех других городах штамповали «Мать скорбящую» - в Зарафшане, в самом центре парка, устремив свои колья ввысь, красовалась стела Мира… Вы помните те красивые ордена, которые возвышались над вечным огнём? Те самые ордена, что были на груди наших дедов и прадедов! В один день их взяли и демонтировали. В один день этот памятник архитектуры, это великое творение советских мастеров превратилось в непонятно что… Это был первый «звоночек» больших перемен... Потом стали массово изменять названия всего, что можно. Такие привычные «Грибок», «Галактика», «Бистро» превратились… Да разве кто-то из нас запомнил, во что они превратились? Мы и сейчас называем их по-старому! Далее добрались до камня «Волей партии, руками народа…». Благо перенесли, а не снесли, как это любит делать нынешняя власть. Только вот логика его расположения теперь не ясна. «Здесь будет построен Зарафшан…», - где здесь? Напротив «клетки»? Около стадиона?.. Место памятника было обусловлено расположением самых старых микрорайонов – первого и второго. Кому помешал монумент при въезде в город - непонятно. Видно, уж больно режет глаза некогда привычная всем кириллица!

Последнюю безумную реформу, которую я застала, – это переименование всеми нами любимой «Золотинки» в какую-то труднопроизносимую белиберду. «Представляешь, а «Золотинки»-то теперь нет!» - грустно сказал мне Валерий Геннадьевич, когда я приехала домой… Еле сдержала слёзы. Честно. Теперь добрались и до «Покорителей»… Простите, конечно, господа мои хорошие, но как вы смели посягнуть НА СВЯТОЕ?! Как посмели осквернить этот памятник, эту дань уважения всем ветеранам труда?! Как у вас рука поднялась на такое?! Рука не просто поднялась… С этой самой лёгкой руки хокима (главы администрации. – Прим. «Ферганы») и прочей «могучей кучки» монумент в одночасье разобрали по кускам. В одночасье разорвали на кусочки сердца сотен тысяч зарафшанцев.

Это МОЙ ДЕД покорял пустыню, это МОЯ БАБУШКА осваивала карьер. Это ПАМЯТЬ и ЧЕСТЬ моей семьи вы затронули! Память и честь КАЖДОЙ СЕМЬИ. Разве можно быть такими бессердечными?! Светское государство? Цивилизованное общество? Толерантные отношения? ЛИ-ЦЕ-МЕ-РИ-Е! «Страна с великим будущим»?! Извольте! Лишь только тот может рассчитывать на великое будущее, кто ценит и почитает прошлое! А значит, хранит историю. Не ломает, не переделывает, а ХРАНИТ. В ПЕРВОЗДАННОМ ЕЁ ВИДЕ». Таджикистан: В крови у матери умершего в Петербурге таджикского малыша цитомегаловирус не обнаружен 2015-12-04 15:56 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Зарина Юнусова Несколько дней назад Зарина Юнусова была вызвана в МВД Таджикистана, где в письменной форме изложила обстоятельства изъятия Умарали. Тогда же у нее была взята кровь на анализ. По словам адвоката, заявление Юнусовой в МВД обещали направить российским коллегам для дальнейшего рассмотрения. Уголовного дела в Душанбе не возбудили, так как подобное дело уже заведено в России по месту происшествия. Напомним, что Умарали Назаров скончался в Медцентре имени Цимбалина в Петербурге в ночь на 14 октября, после того как в полицейском участке его отобрали у матери – 21-летней Зарины Юнусовой, задержанной за нарушение миграционного законодательства (просроченная регистрация). В нарушение закона ребенок был оформлен как «подкинутый или безнадзорный» при наличии свидетельства о рождении, паспортов родителей и в присутствии родителей и бабушки. По заключению медиков, ребенок умер в результате развития цитомегаловирусной инфекции. Однако при поступлении в Медцентр, за 10 часов до его гибели, состояние Умарали было оценено как удовлетворительное, никаких симптомов болезни у него не наблюдалось. Обнародованное заключение судмедэкспертизы поставили под сомнение многие врачи. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Несмотря на то, что Зарина проходила по делу единственной потерпевшей, городской суд Петербурга 12 ноября оставил в силе ранее принятое решение Октябрьского районного суда о ее выдворении с территории России, куда женщине закрыт въезд на ближайшие пять лет. В ночь на 16 ноября женщина вернулась в Таджикистан вместе с телом ребёнка. В тот же день малыш был похоронен в Файзабадском районе – на малой родине своего отца. Только 3 декабря стало известно, что следствие, наконец, признало потерпевшим отца ребенка – Рустама Назарова – вместо выдворенной из России Зарины. Адвокаты семьи добивались этого решения почти два месяца. Как стать «персоной нон грата» в Кыргызстане: Остается неясным, за что выдворили представителя Human Rights Watch 2015-12-04 16:25 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Напомним, в распространенном сегодня утром пресс-релизе HRW говорилось о том, что власти Киргизии объявили Миру Ритманн «персоной нон грата». Однако, как сообщили бишкекскому агентству «24.kg» в МИД Кыргызстана, исследователь правозащитной организации была выдворена из страны «за нарушение визового режима», а с деятельностью госпожи Ритманн выдворение не связано. «Она знала, что нарушает режим, поэтому ее выдворение совершенно законно, - сказали в МИД. - Но под градацию персоны нон грата госпожа Ритман не попадает, так как не является ни дипломатом, ни политическим деятелем». Тем не менее, в акте об отказе Мире Ритманн во въезде в страну действительно указано «persona non grata» («нежелательное лицо»). Копия акта имеется в распоряжении «Ферганы». Позже некий бишкекский доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев заявил журналистам: «Тот факт, что Мира Ритманн, будучи официально уведомленной о запрете на въезд в Кыргызстан, прилетела в страну, можно рассматривать как свидетельство преднамеренного характера этой провокации, неуважения к законам и решениям официальных структур». Мы попросили депортированную сотрудницу HRW прокомментировать и это заявление. Из ее слов следует, что никакой «провокации» она не совершала. «Я, как гражданка США, имею право на безвизовое посещение Кыргызстана. Однако, согласно порядку вещей, по прилете в аэропорт Манас я как обычно заполнила заявление на получение бизнес-визы. После этого мне заявили, что визу не дадут по причине наличия запрета. Но на тот момент у меня не было никаких нарушений миграционного законодательства или визового режима», - сказал Мира Ритманн. «Фергана» продолжает следить за ситуацией. |

| В избранное | ||