| ← Февраль 2015 → | ||||||

|

1

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

||||||

|

14

|

15

|

|||||

|

22

|

||||||

|

23

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Письмо из Узбекистана. <<Хорошо, когда в квартире хотя бы пар не идет изо рта>> (фото)

|

Письмо из Узбекистана. «Хорошо, когда в квартире хотя бы пар не идет изо рта» (фото) 2015-02-06 14:00 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Фотографии предоставлены читателями «Ферганы» и позаимствованы нами в открытой группе «Общественный контроль» в Фейсбуке По словам неназванного источника в национальной компании «Узбекнефтегаз», с которым поговорили журналисты РИА «Новости», основная часть газа, добываемого на новых месторождениях в Узбекистане, будет отправляться на экспорт. Это касается, к примеру, разработанных в минувшем году месторождений Самантепе, Гирсан и Тайляк, объем добычи на которых планируется довести до 3,8 миллиарда кубометров. Следует учесть, что общий объем добычи природного газа в Узбекистане ежегодно снижается. К примеру, в 2011-м году было добыто 57 млрд кубометров газа, в 2012-м - 56,9 млрд, а в 2013-м - 55,2 млрд. Таким образом, тезис, высказанный «Ферганой» в статье «Больше газа на экспорт - меньше топлива для своих», получает свое развитие в реальности. А письма наших читателей, одно из которых мы сегодня предлагаем нашей аудитории, лишний раз подтверждают факт катастрофического дефицита природного газа внутри республики на фоне увеличения продажи за рубеж. «Проблема с газом у нас в Коканде продолжается лет уже пять, если не больше. Раньше хоть летом давали, а сейчас в любое время года постоянные перебои - время от времени дают газ, но ненадолго. В ноябре неделю был, в декабре - пару дней, на новый год несколько часов и так далее. В самом городе дают газ поочередно - сегодня на одной улице, завтра на другой. Дома людей позажиточнее официально платят за то, чтоб поставили им насос на трубы. У нас тогда совсем давление падает, а бывает даже такое, что, отсоединив газовую плиту от трубы, зажигаем спичку и видим как ее пламя затягивает внутрь... Как обходятся люди? Активно применяются для обогрева уголь, дрова и кизяк, а также в последнее время стали использовать отработанное машинное масло, оно дешевле.

Я живу с бабушкой и дедом, они использовать вышеперечисленное для обогрева квартиры боятся, и мы, как и многие другие, обогреваемся при помощи электричества. Все бы хорошо, так и тут проблема: каждые два часа электричество тоже отключают на два часа. Свет дома есть только с 5:00 до 7:00, с 9:00 до 11:00, с 13:00 до 15:00 и так далее по кругу. Из за этого двухкомнатная квартира толком обогреться не может, так холодно, что изо рта идет пар (16-17 градусов). Обед также удается приготовить лишь с большим трудом. Свет могут отключить и не по «графику». К примеру, 30 января по всему району света не было с 15:00 до 21:00. Цена на уголь растет вместе с его качеством. Так, самый дешевый стоит 150-200 сумов за килограмм. Бывают случаи что углем давали зарплату работникам государственных учреждений, в частности, работникам железной дороги. Дрова обычные - 500.000 тысяч сумов за тонну. Если же более плотные, то дороже.

Кизяком (высушенным коровьим пометом) пользуются те, кто держит скот во дворах частных домов, а машинное масло покупают те, у кого есть знакомые в автомастерских. Цена - 4000 сумов за литр, но, по сравнению с дровами и углем, его хватает на более долгое время. Помогает и покупка газовых баллонов. Мы пользуемся баллонами объемом в 7 литров. Стоит он 70-75 тысяч - как договоритесь на рынке. стоимость заправки - 1600 сумов за 1 литр. Также используются большие баллоны объемом до 50 литров, которые подсоединяют к газовой плите.

Баллоны мы раз в пару недель заправляем пропаном на рынке, этого хватает для приготовления пищи. Это не безопасно, бывает, что баллоны взрываются, а буквально пару дней назад отравилась газом молодая девушка... В какие только инстанции мы не обращались. И в хокимият (городскую администрацию), и в СНБ, и УзТрансГаз... Было дело, приехали областные начальники, поставили «на уши» всех, кто сидит в кабинетах, заставили приехать и лично убедиться в том, какая у нас картина. Начальник горгаза, пройдясь по нескольким квартирам, заявил, что сделает все возможное для подачи газа в самое ближайшее время. И что в итоге? Ни газа, ни его самого. Уволили. Сегодня сел новый. Меняются как перчатки... Ваш читатель из Коканда».

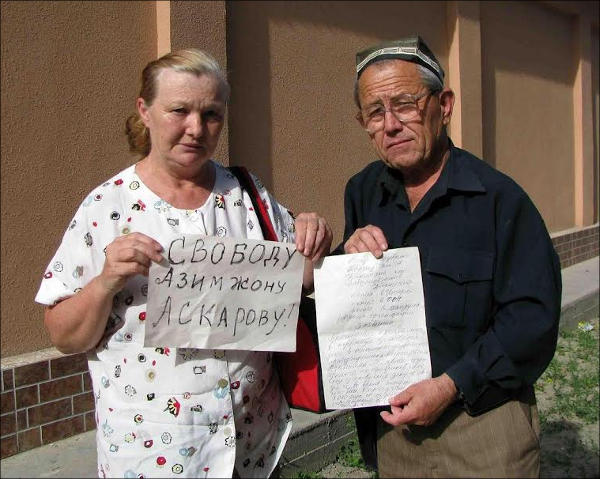

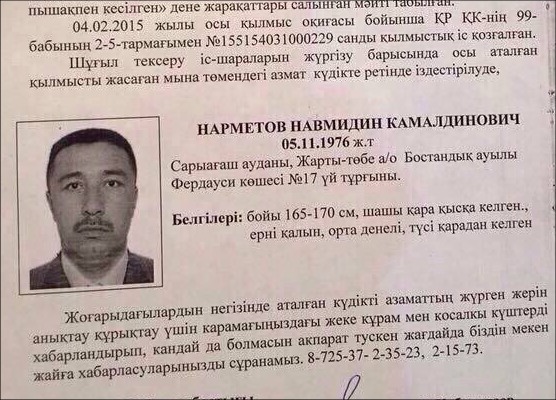

Казахстан: Бытовое убийство снова спровоцировало погром. По национальному признаку?.. 2015-02-06 21:01 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Фотографии с места событий предоставлены «Фергане» южно-казахстанскими журналистами, которые не могут опубликовать их в своих СМИ. Больше фото — в Галерее.Ферганы.Ру Вечером 5 февраля в селе Бостандык Сарыагашского района Южно-Казахстанской области Казахстана произошли беспорядки, в результате которых было уничтожено более десятка автомобилей, разграблено и подожжено несколько домов. К счастью, как говорят в таких случаях, обошлось без жертв и пострадавших. Известно о событиях стало уже утром следующего дня. Прошел слух, что целью агрессивной толпы из нескольких десятков человек было имущество, принадлежащее этническим таджикам, живущим в поселках Бостандык и Ынтымак в третьем поколении. Впрочем, краткий релиз, распространенный департаментом внутренних дел (ДВД) области 6-го февраля, о национальности погромщиков не упоминал ни словом. По версии полиции, беспорядкам предшествовало убийство, по факту которого уже возбуждено уголовное дело. В ДВД заявили, что преступление носило бытовой характер, а его причиной, как предполагается, стали взаимные претензии «хозяйственного характера». «Таджикские» села Таджики появились в Южном Казахстане в 30-х годах XX века. Сегодня, по официальным оценкам, их в республике - более 60 тысяч. Минимум пять или семь тысяч проживают в примыкающих друг к другу этнически смешанных селах Бостандык и Ынтымак в Сарыагашском районе. Кроме таджиков, тут есть казахи и русские, узбеки и татары, корейцы и турки. «Бостандык на девяносто процентов состоит из таджиков, Ынтымак - более чем на половину», - рассказывает нам местный житель Артур (имя изменено). Сарыагашский район - чуть ли не самая солнечная и теплая точка Казахстана. Горные таджики, которых перевозила сюда Советская власть, расселялись на заболоченных, ранее не освоенных землях, которые за несколько десятилетий упорным трудом были превращены в цветущие сады и богатые огороды. Сегодня Сарыагаш славится своими полями и теплицами, богатый урожай огурцов и помидоров с которых отправляется в центральный и северный Казахстан, а также в Россию. Работают в этих теплицах, преимущественно, таджики. Убийство Убийство, по предварительному заключению местной полиции, ставшее причиной беспорядков, произошло в ночь с третьего на четвертое февраля. Бездыханное тело тридцатилетнего Бахытжана Артыкова было обнаружено с ножевыми ранениями недалеко от поселка Бостандык. «Сразу стало известно, что в преступлении подозревается местный житель 1976 года рождения, этнический таджик Наумиддин Нарметов. Народ знал, что между ними были какие-то свои проблемы. Но никто не обращал внимания, даже не знали, кто и в чем из них виноват», - делятся своими мыслями жители села.

«Четвертого февраля убитого похоронили. На похоронах не было ничего необычного. Местные мусульмане хоронят молча, никаких митингов и криков не устраивают. Никто и не предполагал, что на следующий день начнутся настоящие погромы», - рассказывает Артур. «Недоразумение» Поначалу сотрудники полиции охарактеризовали случившееся в Бостандыке как «недоразумение» между таджиками и казахами. А аким (глава администрации) Сарыагашского района Букарбай Парманов в телефонном разговоре с корреспондентом Азаттыка и вовсе отверг информацию о беспорядках. Что же происходило в селе вечером 5-го февраля? Рассказывают местные жители. «Вечером, часов около пяти, казахи двумя группами с разных сторон - человек по шестьдесят-восемьдесят - заехали на улицу, где произошло убийство, стали бить стекла в домах, в школу ворвались, детей пугали, камнями кидались. Потом сожгли около двадцати машин».

«Интересно, что в этот момент ни интернет, ни сотовая связь в Бостандыке не работали. За пятнадцать минут до того, как они приехали, средства связи были отключены. Потому мы физически не могли сообщить о начале погромов в милицию. Даже домашние телефоны были отключены». «У них были бутылки с бензином. Таджики сразу попрятались по домам и не выходили, двери не открывали. Милиция приехала где-то только через час после начала беспорядков. Однако сразу остановить они ничего не смогли, или не захотели, не знаем. Они уговаривали толпу: идите домой, - но погромы продолжались». Милиция нас бережёт? «У нас на улице было мародерство - ограбили дома, вытащили вещи, украли у кого-то ценности, угнали или сожгли машину. Все происходящее было похоже на заговор между погромщиками и милицией. Даже когда они уже отходили, то все равно продолжали свои действия. Толку от пожарных и от милиции не было никакого».

«Сегодня (6-го февраля. - прим. ред.) приезжали люди из областного управления, аким области тоже был. Ходили, успокаивали людей. Но никаких следственных действий не ведется. Вот мы сидим и думаем — а будут ли наказаны виновные?» «Из нашего аула очень многие уехали. Кто в Узбекистан - до границы всего два километра, другие в Шымкент отправились, к родственникам. В школе занятий пока не было, наверное, в ближайшие дни и не будет. На улицах аула вообще никого нет - как будто вымер Бостандык».

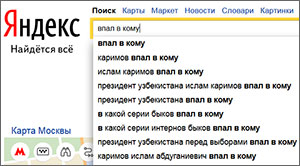

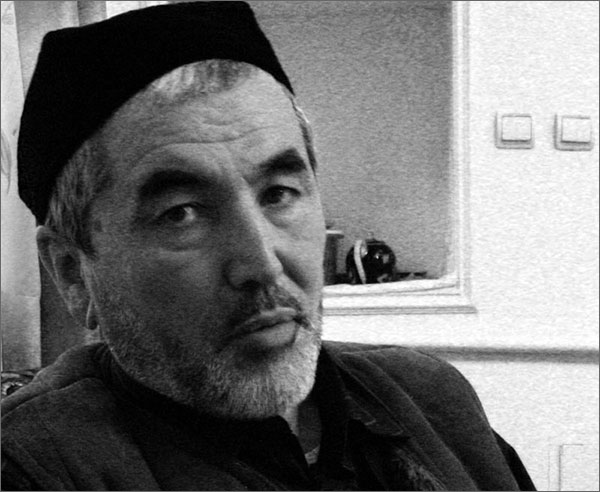

Информационная изоляция С начала событий в Бостандыке власти Казахстана стремятся всем силами воспрепятствовать распространению независимой информации. Не успев появиться на сайте Азаттыка (казахской службы Радио Свобода), новость о беспорядках в Сарыагашском районе сразу же оказалась заблокированной. Коллеги из веб-изданий Казахстана сообщили «Фергане», что работники прокуратуры и министерства информации звонят по редакциям сайтов и заставляют под угрозой вечной блокировки удалять видео и фотоматериалы, ограничившись только сведениями, предоставленными МВД. Реакция властей как две капли воды похожа на ситуацию вокруг событий в Карамурте в августе прошлого года. Тогда через день после публикации статьи с подробным рассказом об антиузбекских беспорядках в Казахстане был полностью заблокирован и сайт агентства «Фергана». Он остается недоступным для читателей из Казахстана и по сей день. Вопрос о том, почему власти стараются замолчать факты погромов по национальному признаку, остается открытым. А, может быть, чиновники не хотят расстраивать президента, которому приписывается одно из самых главных достижений современного Казахстана - пресловутое «межнациональное согласие»? Комментарий эксперта: Игорь Савин - о конфликте в Южном Казахстане 2015-02-07 13:31 ferghana@ferghana.ru (Фергана) По просьбе «Ферганы» ситуацию в Сарыагашском районе Южной-Казахстанской области Казахстана комментирует ученый-этнолог Игорь Савин. «Считаю своим долгом прокомментировать информацию о ситуации в Сарыагашском районе ЮКО, поскольку немного владею ситуацией в целом по этому региону, хотя о последних событиях узнал только из СМИ. Было бы слишком поверхностным считать этот инцидент свидетельством наступления какого-то нового этапа «обострения межэтнических отношений» или иллюстрацией того, что сломалось что-то, что раньше работало в «казахстанской модели межэтнического согласия». Бытовые драмы, на основе которых происходит мобилизация по этническому признаку, происходили, происходят и, боюсь, будут происходить постоянно во всех регионах, и не только Казахстана. Значительную их часть удается локализовать на самом первом этапе и о них не становится известно СМИ и широкой публике. Нужно отметить, что в последнее время участились случаи неформального информирования общественности о подобных инцидентах без участия СМИ, которые местные власти пытаются заблокировать. Это нужно учитывать руководству на местах. Усилия по блокировке СМИ выглядят оправданными (предотвращение эмоциональных обсуждений и возможного расширения мобилизации), но явно не эффективными. Нужно быть готовым комментировать самые трагические события самым откровенным образом, подчеркивая, с одной стороны, социально-экономический или лично-бытовой мотив первого инцидента и, с другой стороны, недопустимость использования коллективного ресурса «своих» для восстановления справедливости вместо ресурса органов власти и общественных институтов. В том, что произошло я вижу, прежде всего, свидетельство неэффективности действий местного сообщества и местных властей, которые дали возможность и повод сторонникам и родственникам погибшего «самим наказать» обидчика. Этническую мобилизацию облегчил и тот факт, что на низовом уровне декларируемые конституционные принципы о равенстве всех прав всех граждан независимо от их этнической, религиозной, языковой и т.д. принадлежности, разбиваются об неравный доступ к административным и другим ресурсам государства, поскольку этот доступ регулируется конкретными лицами, использующими этот ресурс в своих интересах. В этой ситуации каждая сторона может считать себя обделенной и обиженной. Одни будут считать, что к нам будут несправедливы, «так как нас мало», другие – что «эта сплоченная диаспора отмажет своего». И в том, и в другом случае найдется повод для решения проблемы «своими силами». Такой подход подрывает легитимность и устойчивость системы государственных органов и общественных институтов. Не раз уже говорилось, в том числе и с трибуны Ассамблеи народа Казахстана (АНК), что входящие в состав Ассамблеи институты по поддержанию специфических культурных запросов этнических меньшинств (здесь Казахстану по праву есть, чем гордиться), необходимо дополнить системой разграничения в конкретных случаях общегражданской и этнической идентичности. Иными словами, локальный администратор (сотрудник сельской администрации, участковый и т.д.) должен различать, когда перед ним гражданин Казахстана, на права и обязанности которого не влияет его этническая принадлежность, а когда – носитель специфических прав ( как правило, в узких областях образовательной и культурной сферы). Сегодня же, в локальной практике, слова «казах», «узбек», «таджик» означают, зачастую, не носителя отличающихся культурных особенностей, а носителя подразумеваемых негласных, но очень эффективных статусов и ресурсов. И представители локальной власти являются жертвами тех же стереотипов. Для преодоления этих тенденций необходимо вводить в практику подготовки низовых администраторов специальных тренингов по управлению этническими различиями на локальном уровне, которые могут быть созданы на основе многочисленных рекомендаций Верховного Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств с учетом казахстанских реалий. Казахстан является членом ОБСЕ и, стало быть, субъектом и объектом действия этих рекомендаций, тогда как на уровень повседневных взаимодействий эти рекомендации не доходят. Определенные миротворческие навыки наработаны и в системе общественных организаций АНК - советов старейшин этно-культурных центров и т.д. Они возникали в ходе предотвращения конкретных трагических ситуаций и бесценны по своему значению. Но, как правило, этот опыт не обобщается, так как о неприятных инцидентах стараются не вспоминать. Очень тревожным выглядят сообщения о якобы пассивных действиях полиции и пожарных в инциденте в Сарыагашском районе. Возможно, они порождены особым эмоциональным состоянием очевидцев, но в любом случае должны быть проверены и стать предметом серьезных разбирательств. Сегодня легко встать на позицию обвинения правоохранительных органов, но нужно учитывать, что они подготовлены для работы с учетом административного и уголовного кодекса РК, то есть в ситуации, когда перед ними – на всех сторонах конфликта - граждане одной страны. Но в реальности они сталкиваются с ситуациями, когда основой локальной солидарности субъектов действий, в том числе и противоправных, является лояльность по признаку этничности, землячества, родства и т.д. В этих условиях их навыки оказываются недостаточными, так как все связанное с «культурой» и культурными различиями считается относящимся к ведомству Ассамблеи народа Казахстана. Как представляется, подобные инциденты должны стать поводом для усовершенствования системы местного самоуправления, взаимодействия разных государственных и общественных институтов и подготовки кадров. Игорь Савин, ведущий научный сотрудник научного центра «История и этнология» Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института Востоковедения РАН Наталья Нурмухамедова: «Я хотела поднять узбекское искусство до уровня европейского…» 2015-02-09 10:39 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Легенда советской эстрады, Заслуженная артистка Узбекистана, Лауреат премии Ленинского комсомола… - так в разные годы ее величали у нас. «Леди ироничного джаза» - так ее окрестили на Западе. Своими учителями Наталья Нурмухамедова называет родоначальника узбекской эстрады Батыра Закирова, позвавшего в 1973 году юную певицу в Ташкентский государственный мюзик-холл, а также Полада Бюльбюль-оглы, в оркестре которого Нурмухамедова солировала в 1978-81 гг. Всенародное признание к артистке пришло в середине 80-х, после исполнения с ансамблем «Ялла» песни «Канатоходцы» («Если упадёшь, не плачь, а встань»). Интервью публикуется в рамках авторской серии «застольных бесед» литератора и журналиста Санджара Янышева с известными уроженцами Ташкента (впрочем, как известно, ташкентцы бывшими не бывают) и «всей нашей Азии», ныне живущими в Москве. Это актёры, писатели, художники. В общем, азиатские мигранты, которые как-то изменили художественный облик российской культуры, внесли в нее свои краски, ритмы и образы.

Санджар Янышев: - Наталья Саттыевна, вы двадцать лет уже москвичка, а посуда, я смотрю, у вас узбекская… Дело принципа? Наталья Нурмухамедова: - Да нет, какой принцип, мне она просто нравится. И узор этот «хлопковый» нравится... Возьмешь какой-нибудь местный чайник - а он проливается, потому что неправильно сделан носик. И потом, я вовсе не открещиваюсь от своей родины; халаты храню узбекские… У меня есть синее американское платье - так я к нему сшила безрукавочку из хан-атласа, очень прикольно получилось. - А узбекская кухня? - Разумеется! Все узбекские рестораны в Москве знаю. Особенно «Алайский базар» уважаю. И еще «Бабай-клаб». В остальных похуже готовят, не так, как я привыкла. Вот «Алайский базар» - чисто наш. - Чистагянский, как говорят в Ташкенте. - Чисто-махаллинский! (Смеётся) - А сами готовите? - Ну, первое время, конечно, меня сильно выручало то, что я плов умею готовить, лагман… Это же очень экономно: приготовил плов и неделю его ешь. Потом поднадоело. Готовлю теперь исключительно в крайних случаях…

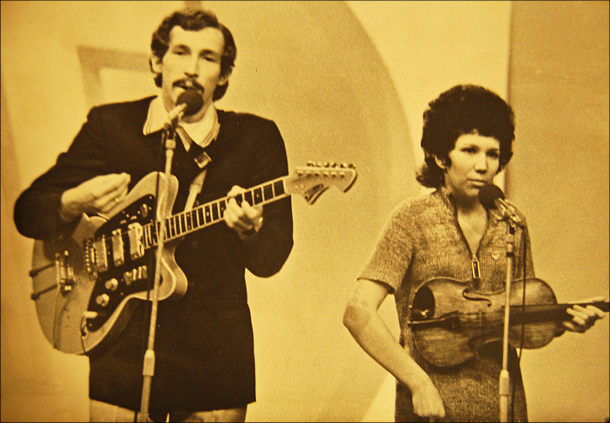

- С кем-нибудь из наших артистов поддерживаете отношения? С «Яллой», например. Помню, впервые увидел вас в окружении этих ребят - еще в начале 80-х. - Да, мы много работали вместе, часто гастролировали в одной связке, снимались на телевидении, например, с песней «Канатоходцы» («Бака-бака-банг») в «Голубом огоньке». 85-й, кажется, год. - Эта песня и сегодня могла бы стать хитом. - В те времена песня всегда «выстреливала», попав в «Огонёк» или в «Утреннюю почту». Так было с «Канатаходцами», так было с моим «Малиновым сиропом». А вот песне «Кыз-бола» Энмарка Салихова, с которой я выиграла первую премию на международном конкурсе в Дрездене, повезло меньше: на нашем ТВ она звучала не часто…. Что, в общем-то, не удивительно: я спела ее в джазовом ключе.

- Джаз по-прежнему «музыка толстых»? - Не популярен он в широких слоях населения. А проектов полно. Приходится с небольшими оркестрами сотрудничать. Сейчас вот как раз что-то такое складывается в Ногинске и Одинцово. Буду петь на трех языках: русском, узбекском, английском. Две-три эстрадные песенки, кое-что из репертуара Эллы Фицджеральд. Люблю ее… за лёгкость - даже некоторую легкомысленность. Я уверена, что если бы джаз не исполняли так серьезно, как это у нас принято, народ бы пошел на джазовые концерты. В Америке вон регтайм, бибоп, не говоря уже о рок-н-ролле - очень популярные жанры, люди веселятся; а здесь на джаз ходит одна элитная публика. - Давайте поговорим о вашем «полукровстве». Мне кажется, идея соединения узбекской эстрады с американским джазом напрямую связана с происхождением и многолетним существованием на стыке разных - в чем-то противоположных - культур… Если есть что-то хорошее в империях, то, полагаю, вот это соединение несоединимого, органика парадокса. - Тут всё просто: мама у меня русская, отец воспитывался в ташкентском детдоме и фамилию получил потом от отчима. Вот и вся органика.

- О сценическом псевдониме никогда не думали? - В то время об этом как-то не думали. Хотя мне-то уж точно нужно было брать псевдоним: фамилия трудная. Для русского уха «Нурмухамедова» звучит тяжело. - Были бы вы Нури... - Ну да, что-нибудь такое, связанное с солнцем, лучом. Но мы жили музыкой, имидж нас волновал во вторую очередь. Сегодня ему уделяют повышенное внимание, правда, уделяют как раз те, кому больше нечем удивить. - Зато национальных «самородков» поддерживали и продвигали в центре - во имя «дружбы народов». - О да, ни один большой концерт не обходился без представителей союзных республик - не всех пятнадцати, но шести-семи - обязательно. От Узбекистана была Нурмухамедова - или ансамбль «Ялла»; от Казахстана - Роза Рымбаева либо Нагима Ескалиева; от Прибалтики - Тынис Мяги или Яак Йоала, или Анне Вески…

- В вашей гастрольной истории фигурируют многие славные имена: от Высоцкого до Боярского… - В конце 70-х я работала в «Росконцерте», была штатной солисткой гастролирующего оркестра под руководством Полада Бюльбюль-оглы, и все концерты проходили следующим образом: в первом отделении я и еще пара солистов, во втором - приглашенная знаменитость: Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Александр Градский… Работали «кустом»: приезжали в крупный город, например, в Самару (Куйбышев) и колесили по области; потом знаменитость возвращалась в Москву, на смену ей приезжала другая знаменитость, «куст» слегка менялся… Всё было досконально продумано, хитро и умно - не так, знаете: сегодня концерт во Владивостоке, завтра в Мурманске… - Тяжело было общаться со звездами того времени? - Думаешь, много было времени для общения? Мы отрабатывали первое отделение и шли по своим делам - обедать или готовиться к следующему выступлению: три концерта в день, а с Высоцким - пять! Они поют - мы отдыхаем, мы поем - их нет, они тоже приезжают к своему отделению… Дружила я с Михаилом Боярским, с Максимом Дунаевским, потому что с ними было легко.

- Дунаевский для вас ничего не писал? - У Дунаевского были свои любимые певцы, в основном, актёры: тот же Боярский, Караченцов…

- А с кинематографом у вас какие отношения? - Почти никаких. Одна-единственная песня Алексея Мажукова к какому-то туркменскому фильму… Было очень смешно, когда я случайно этот фильм увидела по телевизору: на комбайне едет толстая комбайнёрша лет сорока и моим детским голоском поёт «Эй, джигиты, эй, джигиты, кони ваши знамениты!..» (Смеётся) - Мне кажется, что ваш голос прекрасно подошел бы Мэри Поппинс! - Увы, когда снимался этот фильм, я была уже снова в Ташкенте. В подобных ситуациях нужно быть неподалёку, в одном городе. Если бы я решила тогда остаться в Москве - карьера была б совершенно другая. - Вам предлагали остаться? - Конечно. После моего очередного лауреатства, году в 87-м, мне предлагали место в «Москонцерте» и даже квартиру - я не пошла. Я ж любила свой Ташкент, я ж думала, что Ташкент - лучший город на земле!

- Вы прямо как моя мама: та тоже после МГУ могла остаться в Москве, но она сильно тосковала по дому, по родителям… - Потому что Москва была для нас всё-таки чужой. Она и сейчас не сильно родная. Просто теперь уже и Ташкент не родной. А Москва… Тут две вещи мне мешают: суровый климат и чуждый менталитет. - Заносчивость? - Даже не это… Москва - большая деревня. В основной своей массе. Мы сами-то из простых, поэтому всегда тянулись к образованным да интеллигентным; в Ташкенте с этим было проще. Там сложился свой круг, в котором было много еврейской интеллигенции, журналисты, писатели, музыканты… Батыр Закиров, Энмарк Салихов, Раим Фархади, Феликс Янов-Яновский… - Но в результате вы обосновались тут. Это было как-то связано с… личной жизнью? - О, еще какой личной жизнью! Начало 90-х, всё по талонам, работы нет… Мне тогда Фаррух Закиров откровенно сказал: «Наташа, работы у тебя не будет, если узбекский репертуар не сделаешь». Я ответила: нет. Всю жизнь я хотела узбекское искусство поднять до уровня европейского - а теперь мне предлагали петь на свадьбах… Не моё это. И по уровню, и по менталитету. Я ведь всегда работала с музыкантами высшей категории. И я уже совсем была другая… - А что в Москве? - В Москве были люди, которые меня помнили: администраторы, директоры; еще оставался шлейф какой-то популярности: народ знал мои песни… Я и поехала - наобум Лазаря. И очень долго выплывала. - «Наобум Лазаря»? - Ну да, есть такое выражение - уж не знаю, откуда. имг - После слов «личная жизнь» я, признаться, ожидал услышать нечто другое. Например, историю одного из ваших замужеств… Кстати, о мужьях: они все были музыкантами? - Почти. Два мужа были из другой среды. И эти браки оказались еще короче, нежели остальные. Потому что там, кроме любви, нас, оказывается, держала музыка.

- Композиторы были? - Один. Начинающий. Может, кабы мы не расстались, он бы вырос как композитор, а я стала бы еще более популярной. (Смеётся) Потому что искать песни трудно. А если кто-то специально для тебя пишет - что может быть лучше для певицы! Почему у наших примадонн такие удачные судьбы? Лучшие композиторы для них писали песни, им было из чего выбирать… - А молодым певицам примадонны не мешали? - Это всё ерунда. Никогда никто никому не мешал; у них была своя насыщенная жизнь: свой большой коллектив, который надо было кормить, бесконечные концерты и поездки… Всё в наше время зависело от редакторов. К ним-то и искали различные пути. Я, например, морковку возила. - Жёлтую? - Не-а, корейскую. (Смеётся) Морковь по-корейски тут была экзотикой… Дыньки возила, курагу… Всё по пакетикам расфасовано: редактору, ассистенту редактора… Нашел общий язык с человеком - всё! Вечеринки устраивали для них. В общем, благодарили как могли. Сувениры из-за границы привозили, какие-то духи, «пробники»... Но это ведь такая мелочь в сравнении с тем, что эти люди для нас делали! …Хорошее было время. Всё шло своим чередом. И всё зависело от твоей собственной энергии, от твоего ума и, разумеется, некоторой удачи.

- В Ташкент как часто приезжаете? - В 2006-м, 2008-м, в 2014-м. Всё благодаря Мансуру Ташматову. Он устраивает джазовые фестивали - и меня зовёт… - И как вам нынешний Ташкент? - Ну, он стал в общем-то еще красивей, но потерял тепло и уют того Ташкента, в котором я родилась. В 94-м я уехала - и моего города больше не видела. Тех мест, в которых я выросла, нет. Мы в самом центре тусовались: сперва в «Снежке» или в кафе «Буратино». А подросли - перебрались в кафе «Дружба». Помнишь такое? Все свидания назначались в нём. Там работали лучшие музыканты, мы бегали их слушать. Мне пятнадцать исполнилось, когда с Салара мы переехали на Ц-1, к Консерватории. И с тех пор Сквер, Дом офицеров, парк имени Тельмана стали моими любимыми местами. Всё остальное было, как в фильме Ильёра Ишмухамедова «Влюблённые». - А на баллонах от КАМАЗов плавали по Анхору? - По Салару плавали - еще до землетрясения. От ТашМИ - и до самого Винзавода плавали. А оттуда - та-ра-ра, та-ра-ра - обратно баллон катишь. Ноги босые, асфальт горячий, все пятки обожжёшь, пока до речки добежишь. И снова - бултых в речку. Детство! - Наталья Саттыевна, есть ли такое место на земле… - …в котором я хотела бы встретить старость? Есть: это Крым. Я влюбилась в него еще в 77-м, когда впервые туда приехала с Поладом. Позже увлеклась крымско-татарской музыкой; а недавно сделала песню: «Гюзель Крым» («Прекрасный Крым»). И муж у меня теперь - крымский татарин. - А что такое старость? Дайте своё определение. Старость - это когда тебе не хочется петь, когда нет никаких желаний - и даже не реагируешь на мужчин. (Смеётся) Получается, что до старости мне еще о-о-очень далеко.

Экономист Елена Кузьмина - о ЕАЭС, санкциях, рейтингах и о том, зачем все это нужно 2015-02-09 13:30 ferghana@ferghana.ru (Мария Яновская) С 1 января начал функционировать Евразийский экономический союз России, Казахстана и Белоруссии; 2 января к нему присоединилась Армения. При этом на границе России и Белоруссии восстановлены таможенные посты, в Казахстане звучат голоса о необходимости ограничить ввоз российских товаров. В чем смысл этой межгосударственной структуры, как она может работать в ситуации экономического кризиса, если курс рубля упал, а Россия получила «мусорный» инвестиционный рейтинг, как вообще можно строить экономические союзы странам, где не уважают право собственности и нет экономического суда, - «Фергана» поговорила с зав. сектором экономического развития постсоветских стран Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Еленой Кузьминой. - С 1 января начал официально функционировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Что это означает реально? Что нового появилось по сравнению с Таможенным союзом? - С 1 января на территории ЕАЭС признаются дипломы о высшем образовании, выданные в странах-членах, - все, кроме педагогических, медицинских и фармацевтических, но это сразу оговаривалось. Педагогическое образование связано с национальной идеологией, а в медицине и фармакологии у наших стран есть разница в стандартах. Граждане Казахстана, Белоруссии и Армении имеют право работать в РФ без патентов. В Казахстане журналисты уже пытаются заявить о новой проблеме: мол, Россия сейчас вымоет из страны все мало-мальски значимые образованные трудовые ресурсы. И действительно, зарплаты в России выше, чем в Казахстане, несмотря ни на что, и какая-то часть казахстанской интеллигенции едет работать в Россию: по статистике ФМС, количество казахских граждан в России немного увеличилось. Но не так критично, как об этом пишут казахстанцы. За время существования Таможенного союза количество совместных российско-казахских предприятий в Казахстане выросло с четырех тысяч до 16 с лишним. Правда, говорят, что в полную меру на территории Казахстана работают чуть более пяти тысяч, но налоги-то все эти СП платят в Казахстане, поскольку там зарегистрированы, - оказалось, так и выгоднее, и удобнее для тех, кто работает в приграничных районах. Это то, что уже реально работает. Приняты документы, регулирующие некоторые вопросы транспортной инфраструктуры, и это тоже будет работать, в том числе, и на машиностроение. - Что имеется в виду? - Речь идет, в первую очередь, о тарифах на железнодорожные перевозки, для Казахстана это важнейший момент. Казахи довольно много везут грузов по российской территории - и хотели бы платить по внутрироссийскому тарифу, который ниже той цены, что они сегодня платят. И нашему, российскому бизнесу из Сибири дешевле и быстрее везти грузы в Европу или к Тихому океану через Казахстан, чем через центральную часть России, так что вопрос единого тарифа для ЕАЭС очень важен. Но есть масса вещей, которые только координируются: мы фактически пытаемся создать единое - как минимум, скоординированное - экономическое пространство, чтобы установить бизнесу общие правила игры. Речь идет и о транспорте, и о торговле, финансах, промышленном развитии стран, таможне… - Про таможню не могу не спросить. На границе с Белоруссией восстановлены таможенные посты. В Казахстане звучат голоса о необходимости восстановить таможню - или, как минимум, ограничить ввоз некоторых товаров из России… Это не крах Таможенного союза и других договоренностей? - Мне проще сказать по Казахстану, потому что я занимаюсь Казахстаном. Проблема в чем? Рубль упал почти в два раза по отношению к тенге. Это привело к тому, что казахстанцы, особенно из приграничных регионов, стали закупать товары в России. Наиболее ярко это отразилось на автомобилях: в приграничных районах Казахстана и Белоруссии в декабре не продали ни одного легкового автомобиля, люди покупали в России - и очень радовались, что они в Таможенном союзе. Но если говорить не о конкретных людях, а о стране в целом, то казахская экономика значительно привязана к российской, и здесь возникло серьезное проседание. Национальная палата предпринимателей сделала заявление, что на некоторые виды товаров нужно ввести таможенные ограничения. Главная проблема была в том, что в Казахстан пришли более дешевые российские товары, и бизнес - в основном, мелкий и средний, - стал терпеть убытки и закрываться. Министерство национальной экономики РК ответило на заявление Палаты, что в соответствии с Договором ЕАЭС государства-члены не применяют во взаимной торговле ввозные и вывозные таможенные пошлины и не имеют права на меры тарифного регулирования и специальные антидемпинговые компенсационные меры. Но поскольку вопрос, действительно, очень серьезный, то Министерство напомнило, что в стране есть Дорожная карта развития бизнеса, где прописаны возможные компенсации и льготы, и что все проблемы, возникающие у казахстанского бизнеса, можно решить в рамках внутринациональных программ. И уже 27 января правительство и Национальная палата предпринимателей договорились, что создадут Центр обеспечения заказами отечественного бизнеса. Мелкий и средний казахстанский бизнес, особенно машиностроительный и агропромышленный, будет допущен к госзаказам, хотя раньше это была прерогатива крупных национальных компаний, госкорпораций. Еще есть план по поддержке промышленных предприятий на 2015 год, и там прописаны и другие виды государственной помощи, например, в конвертации валютных займов производителей, если те не имеют валютной выручки. Т.е. если предприниматель взял кредит в валюте, а продает товар внутри страны, т.е. нет валютной выручки, ему помогут. Кроме того, изменяются тарифы на услуги железной дороги, электричество, товарный газ - за счет чего казахские товары станут дешевле. Это все на 2015 год, однако специалисты полагают, что такая помощь потребуется в течение трех лет, не меньше. Сейчас Палата предпринимателей провела мониторинг, обсудила со всеми предприятиями, какие есть проблемы в основных отраслях, и казахстанская делегация на встрече премьер-министров стран ЕАЭС собиралась поставить эти вопросы. Власти говорят, что необходимо искать решение проблем в ходе переговоров, давайте лишь немного ограничим ввоз отдельных товаров: автомобилей, мяса птицы, аккумуляторов, строительной арматуры, яиц… - Российские яйца дешевле казахских? - Да. Возможно, Казахстану пойдут навстречу, хотя я не думаю, что вопросы будут решены полностью. У казахов ведь тоже есть товары, которые благодаря падению рубля улучшили свои показатели, например, некоторые стройматериалы стали дешевле российских: некоторые виды кирпича, арматуры, трансформаторов, краски, полиэтиленовые трубы… «Казинвест» (Агенство по инвестициям) в конце 2014 года провел исследование, которое опубликовали в январе. Казахстан экспортирует в страны ЕАЭС 715 товарных позиций, и помимо традиционных позиций (металлы и зерно) поставляют готовую продукцию: трансформаторы, аккумуляторы, кондитерские и мясные изделия, удобрения. Спад коснулся, в основном, изделий из металлов - но на металлы, как и на нефть, упали мировые цены. В остальном рынок остался казахским. - ЕАЭС завязан на рубль? Или на доллар? - Предполагалось, что мы постепенно перейдем к оплате в национальных валютах и начнем двигаться к созданию валютного союза. - Единая валюта? - Да, но в очень дальней перспективе, к 2025 году - предполагалось, что к этому времени союз начнет работать полностью. Правда, оговаривалось, что это «возможно», но не факт. Затем произошла ситуация с антироссийскими санкциями и контрмерами, атака на российский рубль в ноябре-декабре, упала цена на нефть - а Казахстан так же страдает от падения цен на нефть, как и Россия. Единственное - у них национальная программа сразу была рассчитана на 60 долларов за баррель, а у нас была заложена цена значительно выше. Казахи подстраховались. Но сейчас баррель ниже $60, и хотя после падения рубля в Казахстане не произошло резких скачков национальной валюты, но в феврале прошлого года у них была сильная девальвация, и специалисты считают, что в Казахстане кризис будет, но позже, он просто отложен. И он будет не так связан с падением рубля, сколько с падением цены на нефть, и для них это очень серьезный вопрос. Ведь что бы ни говорили о российской экономике, она значительно диверсифицированней и потому стабильней, чем казахская: у нее есть отрасли промышленности, серьезные и экспортоориентированные. Это, как минимум, космос (даже при всех его современных особенностях), есть машиностроительные производства, и не только военной направленности. И настрой властей всех стран-участников - сохранить ЕАЭС. Он экономически целесообразен, хотя его и пытаются политизировать. Это целесообразность не сиюминутная, а долгосрочная. Вообще главная задача ЕАЭС - развитие промышленности. Если это будет решено, считайте, что Союз выполнил свою задачу. Есть 19 отраслей, которые мы намерены развивать вместе, из них машиностроительных, если не ошибаюсь, 12. Тут и сельхозмашиностроение, и вагоностроение, и космические технологии. Но если Россия и Белоруссия нуждаются в модернизации машиностроительной промышленности, то Казахстан занимается индустриализацией, которую он в одиночку провести не может, только в рамках Союза - это и проще, и эффективней. Нельзя сказать, что они были сельскохозяйственной страной, у них были свои производства, - но все равно Казахстану предстоит серьезная работа. Поэтому по каждому производству и предприятию казахам придется договариваться - возможно, и на уровне Евразийской экономической комиссии, которая остается рабочим органом ЕАЭС. - Что это значит? - Решать вопросы по тарифам, координировать действия по каждому наименованию товаров, по каждой позиции… - Но это же невероятно громоздкий механизм… - Да. Но это живой организм. Почему и переговоры идут сложно, медленно и аккуратно. - И все равно быть в ЕАЭС выгодно? Несмотря на громоздкость механизма принятия решений? - Конечно. А кому нужны наши товары, если все мировые рынки сбыта уже поделены? Я говорю не только о российских товарах. Для мировой экономики мы все выгодны в одном качестве: качаем ресурсы, и они идут через третьи страны транзитом. Мы - сырьевой придаток. Но у Казахстана сейчас не заработало ни одного нового месторождения, они фактически дошли до предела добычи. Хорошо, откроют Кашаган, хотя это открытие снова отложили. Но инвесторы должны получить прибыль и вернуть свои деньги, и первое время Казахстану пойдет лишь небольшой процент, несмотря на изменение законов о недропользовании. Хорошо, продали нефть, газ. Остался уран, который, кстати, в основном покупают Россия, Япония и Китай. А дальше что? Развиваться можно, только если будет развит промышленный сектор, и Нурсултан Абишевич, с моей точки зрения, это хорошо понимает и делает все возможное для промышленного развития Казахстана. - Снижение рейтинга РФ до «мусорного» насколько повлияет на инвестиционный климат в Казахстане? - Казахстану тоже снизили рейтинг, хотя и не так, как России. Идет стабильный кризис. Но вы говорите о снижении рейтинга агентством Standard & Poors, которое является дочерней компанией американского МакГроу Хилл (The McGraw-Hill Companies, Inc.). А китайское рейтинговое агентство Dagong дало России очень высокий рейтинг - «А плюс», и это позволило «Газпрому» выставлять свои ценные бумаги на гонконгской бирже в юанях, а гонконгская биржа - третья в мире. Казахстан достаточно серьезно, на двусторонней основе, торгует с Китаем в юанях. Это вообще мировой процесс переформатирования финансовой системы, и там возникает очень много вопросов. Нурсултан Абишевич Назарбаев на последнем совещании по программам развития на 2015 год сказал, что правительство будет заниматься дедолларизацией, - то же, что сказали и в Москве. Как и мы, казахи значительно увеличили запасы золота в прошлом году. - При этом, несмотря на заявления о дедолларизации, казахские банки неохотно дают кредиты в тенге. - Неохотно. Казахские банки еще достаточно сильно связаны с долларом. Хотя казахстанская банковская система связана и с Россией, сильнее всех стран СНГ. Дочернее предприятие Сбербанка входит в четверку крупнейших банков Казахстана. Но сегодня доллар пытаются подвинуть как единственную резервную валюту, а юань идет быстрыми темпами. И я не могу оценить сейчас, хорошо это или плохо для наших экономик, но мы движемся достаточно быстро от «только доллара и евро» в сторону юаня. - Если Китай дал хороший рейтинг, а Америка - «мусорный», мы можем говорить о переориентации инвесторов? Европейцы не придут, а азиаты - придут? - Да. Но переход от доллара к юаню несет очень большие риски: договоренности с Китаем, как правило, не очень прозрачны, и сложно понять, на каких условиях входит инвестор. Китай - партнер, который умеет стребовать свое, когда ему нужно. Оптимальным вариантом было бы равномерное распределение валютных запасов: и доллары, и юани, и евро, и собственная валюта… Путин же говорит, что нужно яйца хранить в разных корзинах. И еще вопрос, получается ли у нас Евразийский союз, если мы идем в сторону Китая, и не уходим ли мы в другую организацию, например, в ШОС. И хотя Россия и считается партнером, уравновешивающим Китай в ШОС, - это не совсем так. Да и собственно ШОСовских проектов никаких не проводится, кроме учений по безопасности… - Да, там только двусторонние договоренности стран с Китаем - «под зонтиком» ШОС. - Но по мировым стандартам это не может считаться ШОСовскими проектами. Этот двусторонние проекты. - Я вернусь к вопросу о санкциях. Насколько западные санкции против России и ответные антисанкции обрушат ЕАЭС? Россия имела право, будучи членом ЕАЭС, вводить запрет на транзит европейских товаров в одностороннем порядке? - Вы говорите как дилетант. Каждая из стран ЕАЭС имеет право на беспошлинный провоз только наших собственных товаров. - Но допустим, поляки ввезли свои яблоки на территорию Белоруссии, заплатив пошлину за въезд на территорию Таможенного союза. Они же заплатили пошлину? - Да. Но на эти яблоки наложен запрет в РФ. Ввезли в Белоруссию - вот и ешьте их в Белоруссии. Другое дело, если ты хочешь эти яблоки провезти дальше под видом белорусских, - вот это нельзя. Нельзя просто перебить ценник, нужно что-то сделать с этими яблоками, как-то переработать, чтобы они стали белорусским товаром. Но, все же люди, все пытаются заработать… Запреты прописаны, все оговорено законодательно, нужно, чтобы законы исполнялись, причем во всех странах. И есть структуры, которые должны за этим следить. В Союзе не может быть так, что одна сторона во всем выигрывала, а другая - во всем проигрывала. Чтобы что-то получить, придется что-то отдать. - В заявлении об экономической программе Казахстана на 2015 год, которое висит на сайте премьера, ни слова нет про Евразийский союз, там нет даже слова «евразийский». Почему? - Это самая наша большая проблема, и Евразийская комиссия об этом говорит очень давно. Все национальные программы стран ЕАЭС рассматривают интересы национальных экономик, не указывая общих возможностей в рамках ЕАЭС. У России есть «Программа 2030», которую пока никто не отменил. Там написано, что нашими важнейшими союзниками и партнерами являются страны, которые строят Таможенный союз и Единое Экономическое пространство, но главная наша задача - модернизация промышленности, а основные возможности модернизировать нашу промышленность - это сотрудничество с западными высокотехнологичными компаниями и закупка западных высоких технологий. - С чем связано отсутствие прописанной в программах ориентации на ЕАЭС? - С неповоротливостью чиновничьей системы и сильным сопротивлением извне и внутри. Хотя большинство политиков понимает, что выгоднее быть вместе, - все равно тормозят процесс. И вообще - зачем что-то делать, если можно ничего не делать? Это общая черта. - Мне начинает казаться, что Евразийская экономическая комиссия становится политическим инструментом, вроде «Роспотребнадзора», который в зависимости от конъюнктуры запрещает то грузинские вина, то белорусскую молочку, то украинские конфеты. ЕЭК, например, в конце января продлила антидемпинговую меру против украинских стальных кованых валков до 2019 года, установив таможенную пошлину аж 26%, поскольку украинская продукция значительно дешевле таких же валков из третьих стран-импортеров. Казалось бы, почему не брать дешевле? Раз все равно покупаем у третьих стран? - Надо бы мне глазами это все прочесть. Возможно, антидемпинговые меры принимаются, чтобы рынок не стал полностью украинским, а может, внутри ЕАЭС есть небольшое внутреннее производство этих же валков, которое нужно поддержать… Не могу сказать. Но в любом случае, ЕЭК - надгосударственная структура, и она не может не быть политической, но речь идет об экономической политике. - Поднять пошлины для украинских товаров - не политика? - Экономическая. Они же не переходят от экономических действий к политическим, ЕАЭС не ведет общей внешней политики, ЕЭК не затрагивает вопросы внутренней и внешней политики стран. Понятно, что Украину пытаются заставить сотрудничать со странами ЕАЭС по единым правилам. Изначально же у всех стран-членов ЕАЭС были хорошо развитые двусторонние отношения с Украиной. Она входила в первую пятерку партнеров Белоруссии и Казахстана, а для России Украина была крупнейшим экономическим партнером в СНГ. Почему посредниками в разрешении украинского кризиса выступают сегодня Назарбаев и Лукашенко? Не потому же, чтобы заработать себе какие-то ордена миротворцев? Их страны несут серьезные потери от этого кризиса. - В России сейчас уровень отката 70%, мне предприниматели называли эту цифру. В Казахстане, думаю, тоже высокий, хотя и не так, там другая структура экономики… - Да. Думаю, самый низкий уровень коррупции в ЕАЭС - в Белоруссии, хотя там тоже есть.