| ← Январь 2015 → | ||||||

|

1

|

2

|

4

|

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

||||||

|

18

|

||||||

|

25

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Президент Таджикистана сменил генерального прокурора

|

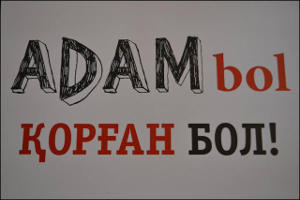

Президент Таджикистана сменил генерального прокурора 2015-01-26 11:58 ИА Фергана.Ру  Юсуф Рахмонов Как сообщает «Азия-плюс», Юсуф Рахмонов родился 22 марта 1966 года в районе Восе Хатлонской области. В 1991 году окончил юридический факультет Таджикского национального университета, карьеру начал в качестве следователя прокуратуры Центрального района города Душанбе. В 2004-2010 годах работал заместителем генерального прокурора, главным военным прокурором Таджикистана. С 2010 по 2012 годы - прокурор Согдийской области, затем два года был старшим советником отдела общественной безопасности аппарата Совета безопасности Таджикистана. В декабре 2014 года назначен первым заместителем главы аппарата президента Таджикистана. Женат, имеет пятерых детей. Решение о смене генпрокурора было озвучено 24 января на внеочередной сессии Маджлиси милли (верхней палаты, сената) Маджлиси Оли (парламента) Таджикистана. Причина отставки Салимзода в президентском указе не сообщается. Выступая на сессии, Салимзода попросил членов Верхней палаты парламента сменить формулировку в указе президента о его освобождении, добавив слова «в связи с окончанием его полномочий». Спикер верхней палаты парламента Махмадсаид Убайдуллаев ответил, что его предложение будет изучено, добавив, что «вообще президент не обязан разъяснять нам, по какой причине было принято решение об освобождении». Отметим, что согласно статье 95 Конституции Таджикистана, генеральный прокурор назначается сроком на пять лет. Два срока подряд в кресле генпрокурора удалось просидеть, по данным Озоди (таджикская служба Радио Свобода), лишь Бободжону Бобохонову, место которого пять лет назад занял Салимзода. Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: К голодовке Гульжан Ергалиевой присоединился председатель правления фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов 2015-01-26 12:58 ИА Фергана.Ру  В заявлении Рамазана Есергепова, направленного главам государств-участников ОБСЕ, президенту Казахстана, председателях обеих палат парламента Казахстана, Генпрокурору Казахстана, акиму (мэру) Алматы, прокурору города, говорится: «С 19 января 2015 г. Гульжан Ергалиева – главный редактор журнала ADAM bol - проводит бессрочную голодовку против незаконного закрытия своего издания и преследования СМИ в Казахстане. В связи с непрекращающимися репрессиями органов власти Казахстана по отношению к Г.Ергалиевой, журналистам издания, представителям оппозиции и независимых СМИ, угрозой демократическим институтам и личной свободе граждан, я принял решение в знак солидарности принять участие в голодовке с 26 января 2015 г.»

Рамазан Есергепов выдвинул требования, в которых поддержал Гульжан Ергалиеву: «Я требую, - заявляет он, недопустить закрытия журнала «ADAM bol» и поддержать требования Г. Ергалиевой – главного редактора журнала; дать принципиальную оценку действиям госорганов Казахстана, которые насильственно подавляют социальные протесты населения, расстреливая мирных жителей и массово преследуя активистов гражданского общества». Как сообщает Штаб по поддержке голодовки, Гульжан Ергалиева уже потеряла 8 кг. Однако за это время никто из представителей властей не поинтересовался по существу заявлением главного редактора ADAM Bol. В субботу, 24 января, в Алматы должна была пройти акция в поддержку требований Г.Ергалиевой на площади Республики. Как сообщил портал Socializmkz.info, в акции приняли участие около 50 активистов и общественных деятелей. Активисты назвали акцию «встречей с читателями», однако сама встреча не состоялась: Гульжан Ергалиева, Мирас Нурмуханбетов, Аян Шарипбаев, Розлана Таукина и Ермек Нарымбаев были задержаны, едва вышли из дома (а Ергалиева - из редакции, где проходит голодовка). Все были отвезены в Бостандыкское РУВД, получили предупреждение за призывы к несанкционированному митингу в фейсбуке. После окончания сбора людей на площади задержанных отпустили. Штраф в 5 тысяч тенге получил Ермек Нарымбаев - за нарушение Правил содержания и выгула собак и кошек, №158 от 28.08.2013 г.

В акции на площади приняли участие правозащитники Маржан Аспандиярова и Ерлан Калиев, главный редактор газеты «Жас Алаш» Рыспек Сарсенбаев, председатель правления фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов и другие. Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: К голодовке Гульжан Ергалиевой присоединился председатель правления фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов 2015-01-26 12:58 ИА Фергана.Ру  В заявлении Рамазана Есергепова, направленного главам государств-участников ОБСЕ, президенту Казахстана, председателях обеих палат парламента Казахстана, Генпрокурору Казахстана, акиму (мэру) Алматы, прокурору города, говорится: «С 19 января 2015 г. Гульжан Ергалиева – главный редактор журнала ADAM bol - проводит бессрочную голодовку против незаконного закрытия своего издания и преследования СМИ в Казахстане. В связи с непрекращающимися репрессиями органов власти Казахстана по отношению к Г.Ергалиевой, журналистам издания, представителям оппозиции и независимых СМИ, угрозой демократическим институтам и личной свободе граждан, я принял решение в знак солидарности принять участие в голодовке с 26 января 2015 г.»

Рамазан Есергепов выдвинул требования, в которых поддержал Гульжан Ергалиеву: «Я требую, - заявляет он, недопустить закрытия журнала «ADAM bol» и поддержать требования Г. Ергалиевой – главного редактора журнала; дать принципиальную оценку действиям госорганов Казахстана, которые насильственно подавляют социальные протесты населения, расстреливая мирных жителей и массово преследуя активистов гражданского общества». Как сообщает Штаб по поддержке голодовки, Гульжан Ергалиева уже потеряла 8 кг. Однако за это время никто из представителей властей не поинтересовался по существу заявлением главного редактора ADAM Bol. В субботу, 24 января, в Алматы должна была пройти акция в поддержку требований Г.Ергалиевой на площади Республики. Как сообщил портал Socializmkz.info, в акции приняли участие около 50 активистов и общественных деятелей. Активисты назвали акцию «встречей с читателями», однако сама встреча не состоялась: Гульжан Ергалиева, Мирас Нурмуханбетов, Аян Шарипбаев, Розлана Таукина и Ермек Нарымбаев были задержаны, едва вышли из дома (а Ергалиева - из редакции, где проходит голодовка). Все были отвезены в Бостандыкское РУВД, получили предупреждение за призывы к несанкционированному митингу в фейсбуке. После окончания сбора людей на площади задержанных отпустили. Штраф в 5 тысяч тенге получил Ермек Нарымбаев - за нарушение Правил содержания и выгула собак и кошек, №158 от 28.08.2013 г.

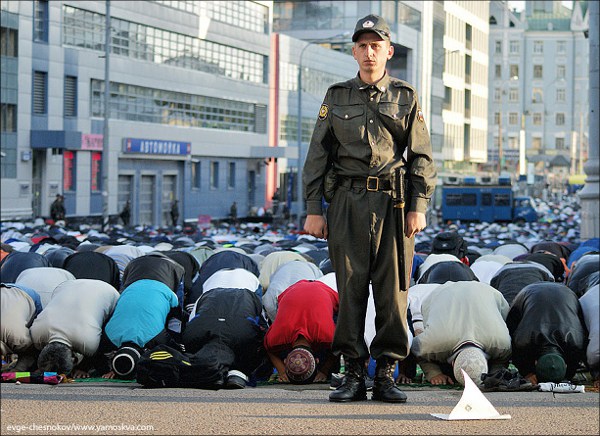

В акции на площади приняли участие правозащитники Маржан Аспандиярова и Ерлан Калиев, главный редактор газеты «Жас Алаш» Рыспек Сарсенбаев, председатель правления фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов и другие. Международное информационное агентство «Фергана» Число воюющих в Сирии граждан Кыргызстана превысило 200 человек 2015-01-26 14:24 ИА Фергана.Ру  Эти предметы были обнаружены во время обыска в домах задержанных в Ошской области экстремистов «Меры для предотвращения их выезда принимаются. Среди тех, кто отправляется туда, есть и женщины. Мы поставили задачу перед силовиками по профилактической работе. На юге подворовый обход идет. Были случаи, когда родители сообщали, что сын через Турцию хотел уехать в Сирию. Мы проводили беседу», - рассказал вице-премьер. В ноябре 2014 года начальник управления Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) по Ошу и Ошской области Асылбек Кожобеков сообщал, что для переброски граждан Кыргызстана в Сирию используются несколько маршрутов, основным является такой: Кыргызстан—Россия-Турция-Сирия. Многие кыргызстанцы вылетают рейсом Бишкек-Стамбул или Ош-Стамбул. «По прибытии в Турцию будущих «воинов джихада» отправляют в приграничные с Сирией районы, где их тренируют и они проходят так называемый курс молодого бойца, а потом их отправляют уже непосредственно в пункт назначения», - рассказал Кожобеков. Для вербовки людей экстремисты размещают в интернете пропагандистские видеоролики и агитационные материалы, используют социальные сети. Как сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ Кыргызстана, 20 января в Ошской области были задержаны шесть членов неназванной террористической организации, четверо из которых прошли подготовку в лагерях боевиков в Сирии. ГКНБ считает, что эти люди осуществляли вооруженные разбойные нападения на состоятельных граждан. В ходе обысков в домах задержанных были обнаружены и изъяты автомат АКС, 1760 патронов различного калибра, два магазина от автомата, магазин от пистолета, двуствольное огнестрельное оружие, газовый пистолет, шесть масок, пружинно-складные дубины, деревянные биты, перчатки, кастет, кобура, три фонарика, 12 хомутов, приспособленных для связывания рук, складной нож и два автомобильных государственных номера. Возбуждено уголовное дело по статьям 350 («Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»), 375 («Наемничество») и 28-375 («Покушение на наемничество») Уголовного кодекса Кыргызстана. Задержанные взяты под стражу. Напомним, 20 января Международная кризисная группа (ICG) представила доклад «Зов Сирии: Радикализация в Центральной Азии» (Syria Calling: Radicalisation in Central Asia), в котором говорится, что так называемое «Исламское Государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, IS, ISIS, Daesh) рекрутировало от 2000 до 4000 выходцев из стран Центральной Азии и продолжает набирать в этом регионе новых сторонников. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Генеральным прокурором снова стала молодая и красивая женщина 2015-01-26 16:08 ИА Фергана.Ру  Индира Джолдубаева Индире Джолдубаевой 35 лет, родилась в Бишкеке. В 2002 году окончила Кыргызский государственный национальный университет и стала работать юристом-консультантом в проекте «Юридическая помощь малообеспеченным слоям населения» Фонда «Сорос-Кыргызстан». Затем несколько раз меняла место работы, в 2008 году стала экспертом сектора судебных органов правового отдела администрации президента, а уже через год - заведующей сектором правового анализа и экспертизы отдела правовой политики аппарата главы государства. Сменив еще пару постов, в 2011-м возглавила отдел судебной реформы и законности аппарата президента. Государственный советник государственной службы 3 класса. По данным не названных радиостанцией «Азаттык» киргизских СМИ, Джолдубаева является племянницей бывшего председателя Конституционного суда Киргизии Чолпон Баековой и сестрой жены директора Государственной кадровой службы Аалы Карашева. Похоже, быть молодой, стройной и красивой женщиной – одно из требований, предъявляемых в Кыргызстане к кандидату на должность генерального прокурора. Предшественница Джолдубаевой Аида Салянова вполне соответствовала такому «требованию». Правда, в отличие от нее, Джолдубаева не замужем, что в данном случае плюс: по одной из версий, отставка Саляновой связана с возбуждением уголовного дела в отношении ее мужа. Международное информационное агентство «Фергана» Выходит в свет аналитический доклад «Язык вражды в СМИ и Интернете Кыргызской Республики-2014» 2015-01-26 17:33 ИА Фергана.Ру  Для исследования были отобраны сорок семь наиболее популярных у аудитории средств массовой информации. Результаты анализа показали, что более трети, а именно 36,1% изученных медиа содержали язык вражды. Систематизация по видам СМИ выявила, что в 2014 году наибольшей враждебностью, как и в прежние годы, были печатные СМИ. 41,3% газет содержали враждебные атаки. Затем идут онлайн медиа, которые выплеснули 27,2% ненависти в Интернет, и менее всего языка вражды транслировалось на телевидении (1%). В 2014 году по сравнению с предыдущим годом общие тенденции немного изменились, по некоторым позициям отмечен рост лексики ненависти (доклад Школы миротворчества и медиатехнологий по итогам 2013 года можно прочитать здесь). Отличительным трендом стало тиражирование ретрансляционных стереотипов и цитирование журналистами явно ксенофобных высказываний, заявленных спикерами на политической арене и цитируемых журналистами, а также текстов без редакционных комментариев. В авторских рубриках часто использовался жесткий и средний типы языка вражды, прямые и завуалированные призывы не допустить закрепления в Кыргызстане определенных групп; утверждалось о «криминальности» того или иного этноса.  Школа миротворчества и медиатехнологий (School of Peacemaking and Media Technology) является некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на поддержку свободы слова и доступа к информации, на развитие свободной и честной журналистики, поощрение СМИ в районах кризисов с целью укрепления стабильности и демократии в Кыргызстане и Центральной Азии. Располагается в Бишкеке (Кыргызстан). Основателем и директором Школы является профессиональный журналист и медиа-эксперт Инга Сикорская. Подробнее - здесь. Язык вражды в речи создает негативные общественные представления в отношении меньшинств, удельный вес которых в медиа-текстах меняется в соответствии с общественно-политическими событиями и ретрансляцией их в СМИ. В 2014 году часто язык ненависти содержался в статьях/сюжетах на темы, затрагивающие дискуссии на исторические и приграничные темы, где звучали обвинения этносов в криминальности. Риторика ненависти была зафиксирована в материалах о реакции Кыргызстана на отношения России и Украины и санкциях против РФ, об участии граждан Кыргызстана в войне в Сирии, в дискуссии вокруг кыргызско-канадского СП Кумтор, инвестиционных проектах КНР в Кыргызстане, о предстоящем вхождении страны в Евразийский союз. СМИ предлагали целый набор интерпретаций того, что случилось,и кто за всё несёт ответственность, направляя негативные эмоции аудитории на конкретных этносов и социально-политических фигур. Поиск врага в лице представителей других этносов, обвинение их в территориальных притязаниях и как следствие, предвзятость изображения этнических групп, оставалась ключевой во враждебном контексте. Контент-анализ по жанрам продемонстрировал, что в 2014 году враждебные атаки чаще всего содержались в аналитических материалах. По сравнению с 2013 в 2014 году аналитики с этническими стереотипами было опубликовано на 27% больше. А тиражируемые агентствами новости стали более толерантными. Язык вражды показали лишь 9% информационных сообщений из общего проанализированного объема. Это в четыре раза меньше, чем в предыдущие годы. В 2014 году главной мишенью языка вражды были китайцы (27%), о которых журналисты сообщали в критическом тоне. Было зафиксировано в четыре раза больше материалов на тему китайского присутствия, чем в предыдущем году. СМИ транслировали образ китайцев, как источник угрозы суверенитету Кыргызстана, конкурентов на рынке труда и агрессивных, захватывающих местных женщин для продолжения их рода. Другая группа враждебных атак - русские. 16,9% выявленных материалов описывали этот этнос в критическом контексте, в связи с продолжающейся дискуссией в некоторых СМИ о вине русских за историческое прошлое Кыргызстана и в связи с информационной войной между Россией-Украиной. Кыргызы были третьей целевой группой (16,1%) субъектов языка вражды, которых чаще критиковали в контексте политических вопросов, к примеру, что вступив в Евразийский союз, кыргызы потеряют свою независимость. 11% упоминаний зафиксировано об узбеках, которые по-прежнему являются объектами внимания в статьях поднимающих вопрос этнического насилия 2010 года и его последствий, а также в связи с приграничными инцидентами. В некоторых кыргызоязычных СМИ рисуется негативный образ узбекского этноса, не желающего интегрироваться в кыргызское общество. 8% негуманных метафор о таджиках журналисты приводили в статьях, где писали о них, как о виновниках конфликтов, имеющих территориальные притязания в приграничной зоне. Если некоторые группы традиционно рассматривается в качестве потенциальных мишеней для ненависти, то канадцы впервые в 2014 году стали активно атаковаться местными СМИ, что связано с продолжающимся скандалом вокруг золоторудного предприятия «Кумтор». 5,14% ссылок на представителей Канады было обнаружено в негативном контексте. Эксперты Школы миротворчества и медиатехнологий оценивают уровень языка вражды и ксенофобии в печатных, вещательных, он-лайн медиа Кыргызстана, начиная с 2010 года. Выводы о степени ненависти эксперты делают методом контент-анализа с помощью набора заданных критериев таких как, тональность медиа-текстов по нескольким категориям, использование субъектами языка ненависти, инструментов, содержащих идеи этнической нетерпимости, стереотипы и лексемы, вкладываемые в массовое сознание, удельный вес этносов в медиа-текстах, классификация по видам языка вражды и типам его опасности для общества. Специалисты составляют рейтинги субъектов и жертв враждебных атак методом сравнительного анализа выявляют приоритетные жанры и поднимаемые темы, в которых чаще используется очерняющие метафоры и ретрансляционные стереотипы. Краткая версия отчета-2014 с выводами и рекомендациями будет скоро доступна на сайте ca-mediastors.net. Международное информационное агентство «Фергана» Старые и новые мусульмане Москвы: осторожные отношения 2015-01-26 17:41 Нигора Бухари-заде Фото с веб-сайта Vmeste-rf.Tv До начала 1990-х годов картина мусульманской жизни московского общества была единообразной: абсолютное большинство мусульман столицы составляли татары. Московские мечети были построены на деньги татарских благотворителей. Ко всему, что было связано с исламом в Москве, добавляли определение «татарский». В народе так и закрепилось – татарская мечеть, татарское кладбище. Стихийно начавшиеся после развала СССР миграционные процессы существенно трансформировали эту ситуацию. В первую очередь, изменился этнический состав прихожан мечетей. Сегодня татары составляют порядка 10% практикующих мусульман города, остальную часть – выходцы из Центральной Азии и с Северного Кавказа. Эксперты характеризуют отношения между ними внутри религиозного поля как весьма непростые – иногда осторожные, а подчас напряженные. Проблемы взаимодействия так называемых старых и новых мусульман в российском социуме впервые стали темой отдельного исследования, проведенного Институтом истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан в 2014 году в рамках проекта «Татары в регионах Российской Федерации: религиозное возрождение и проблемы идентичности. Этносоциологическое исследование современной ситуации». Исследование включало в себя глубинные интервью с имамами, прихожанами мечетей и общественными активистами в Москве и Подмосковье. Полученные экспертами результаты отражают противоречивые настроения и знаковые тенденции в исламском мире российской столицы, связанные с массовой трудовой миграцией как из стран ближнего зарубежья, так и из южных мусульманских регионов России. Об этих тенденциях, особенностях взаимоотношений старых и новых мусульман и вытекающих из них болевых моментах рассказали в интервью «Фергане» авторы исследования – преподаватель исторического факультета МГУ Дмитрий Опарин и историк Марат Сафаров. - Большинство прихожан московских мечетей сегодня составляют трудовые мигранты. Вы их называете новыми мусульманами. Такое деление – на новых и старых – связано с определенными противоречиями в их взаимоотношениях? Д.Опарин: Прежде всего, отмечу, что новые и старые – это исключительно временные категории, ни в коем случае не качественные и не оценочные. Да, под новым мусульманами подразумеваются выходцы из Центральной Азии и Кавказа, прибывшие в столицу в результате трудовой миграции. Они сегодня составляют около 90% прихожан мечетей. Отношения между ними и коренными москвичами-татарами неоднозначные, сложные, динамичные. Они не сводятся только к раздражению или неприятию, но и эти чувства присутствуют. Нужно отметить, что власть и наднациональное принимающее общество воспринимает татар как коренных москвичей. Здесь присутствует дискриминационный подход – когда татары в мусульманском пространстве выделяются и властью, и обществом как свои. Один из имамов московской мечети сказал мне: да, мы представители ислама в Москве, потому что чиновникам легче общаться с нами, чем с другими этническими группами. Хотя эти группы куда более многочисленны, чем татары. Поэтому власть в мечетях они сохранили – везде имам-хатибами (имам-хатиб возглавляет совместную молитву и проводит пятничную проповедь - ред.) являются татары.

- Коренные жители – хозяева, мигранты – гости, чаще нежелательные или незваные, – распространенный дискурс в риторике чиновников и СМИ… Д.Опарин: Татары иногда называют мигрантов пренебрежительно «каралар», что означает «черный». Несмотря на то, что они знают, что «все мусульмане – братья», что их объединяет одна религия, раздражение присутствует. С чем оно связано? Представьте: человек, который регулярно ходил в мечеть, ему здесь было комфортно – он мог спокойно сесть в первый ряд, всегда найти себе удобное место, сейчас такой возможности не имеет. То есть раздражение связано с проблемой перенаселенности мечетей. Татары ассоциируют себя с коренным русифицированным большинством, урбанизированными городскими людьми. Они чувствуют не ксенофобскую неприязнь, а некие бытовые неудобства. В интервью часто звучало, что хотелось бы, чтобы мечеть стала снова татарской. Марат Арсланов, ректор Московского исламского колледжа: «Почему мигранты раздражают? Потому что их много, потому что они не всегда, может быть, уважительно относятся к культуре местных народов: они ее не знают, либо не хотят знать. Даже от татарина слышал: мол, вот, на работу спешил, а тут они на пятничную молитву собрались, мешали проехать…» (Из глубинного интервью, взятого в рамках исследования) М.Сафаров: Татары до последнего времени составляли основу мусульманской жизни общества. Представители других наций, исповедующих ислам и проживавших или приезжавших в Москву, растворялись в этой среде. Но сегодня той картины, которую мы видим на старых фотографиях, где пространство вокруг Московской соборной мечети в Выползовом переулке заполнено рядами молящихся татар, уже нет. На их местах стоят мигранты. Действительно, раздражение связано, в основном, из-за потери татарами комфортного молитвенного пространства. Но ксенофобского деления по этническому признаку нет. То есть в этом не узбеки виноваты или чеченцы, а виновато мигрантское сообщество в целом. Межэтнических конфликтов или враждебной многоголосицы внутри мусульманской уммы Москвы, к счастью, пока мы не видим. И с мигрантской стороны каких-то ксенофобских проявлений по отношению к татарам мы не наблюдаем. Эта напряженная обстановка, которая сложилась, пока не усугубляется.

- Но все же есть недовольство, есть напряженность. И это не может оставаться незамеченным… М.Сафаров: Да, напряженность сохраняется как из-за бытовых моментов, так из-за ментальных. Если будет элементарно больше пространства для молитвы, то уже напряженность снизится. Даже временный молитвенный зал, который сейчас действует, - шире, чем Соборная мечеть, и уже нет давки. Ментальный же аспект часто преувеличивают обе стороны. Д.Опарин: Такой пример. В исторической мечети на Большой Татарской улице по средам и воскресеньям проводится Зикр (многократное произнесение вслух имени Аллаха – ред). В нем, в основном, участвуют чеченцы, ингуши и таджики, а также русские неофиты (новообращенные в религию – ред.). И прихожане, как и администрация мечети, которую составляют татары, выражают определенное недовольство по поводу Зикра как чего-то чуждого, привнесенного, громкого, от которого, как они говорили, мечеть сотрясается. Татары говорят: да, мигранты религиозны, но не более верующие, чем мы. И эта, по их мнению, «декоративная» религиозность воспринимается многими татарами с раздражением либо с сомнением.

Прихожанин мечети на Поклонной горе, Москва, 19 лет: «Они [«новые прихожане»] более механически следуют всем предписаниям, не задумываясь об их смысле. Только потому, что так надо. Бороды отращивают, брюки заворачивают, потому что якобы нельзя молиться, когда брюки ниже щиколотки… Бывают и конфликты, к сожалению. Средняя Азия в этом не участвует. Чаще всего Северный Кавказ. Подходит один к другому и делает непринципиальное замечание, которое вызвано не верой, а призмой радикальности. Другой начинает огрызаться: «Ты кто такой, чтобы мне говорить это?» Когда молишься, бывает, что рубашка вылезла. И ко мне подходят и в агрессивной форме отчитывают меня. Если вылезла рубашка, ты должен переделать намаз. Можно сделать замечание, но оно должно быть добрым и с позиции благого намерения». (Из глубинного интервью, взятого в рамках исследования) М.Сафаров: Еще одна болезненная тема для татар – изменение языка проповеди. Татарский язык в мечетях был доминирующий. А сегодня большую часть прихожан татары уже не составляют, и каноническая часть проповеди читается на арабском, немного на татарском и основная часть – на русском языке. Теоретически с мусульманами из Средней Азии татары должны более хорошо интегрироваться, хотя бы потому, что есть феномен присутствия татарской цивилизации в Узбекистане, в других странах Центральной Азии, и татарские общины там прекрасно себя чувствовали. Тюркоязычное родство, ханафитское родство. Но на практике этого не происходит. Во многом из-за того, что татары в Москве себя осознают, как урбанизированное большинство. И все их поведенческие модели почти такие же, как у русского населения. И мигрантов они воспринимают в соотношении «свой – чужой». Поэтому говорить об интеграции и взаимопонимании не приходится. Интересный момент: если у татар Москвы утрачена историческая память о Средней Азии, то в Средней Азии память о татарских просветителях, о джадидах сохранилась. И в личных беседах с выходцами из Центральной Азии всегда чувствуется тепло и интерес к татарской нации, потому что все помнят великих деятелей культуры и искусства из числа этнических татар, которые посвятили свою жизнь, например, узбекской культуре. Все помнят, например, известную узбекскую актрису, татарку Зайнаб Садриеву, которая всю свою жизнь играла в театре имени Хамзы и для которой узбекский язык был родным. Таких примеров много. И для многих выходцев из Узбекистана татарское кажется теплым и родным. Марат Арсланов, ректор Московского исламского колледжа: «Раньше, когда возрождение начиналось, и пришедшие в мечеть – это на 95% татары, смысла читать на русском не было. Потом постепенно процент татар уменьшался, и появилась необходимость читать на двух языках. Сейчас, когда татары растворились в других национальностях, необходимость произносить проповедь на татарском отпала. Меня как татарина, может быть, это и не устраивает. Хочется, чтобы пусть даже небольшое количество татар, пришедших в мечеть, слушали проповедь на татарском». (Из глубинного интервью, взятого в рамках исследования)

- Наверняка в практике духовных лиц, кроме языка проповеди, произошли еще какие-то изменения в связи с увеличением числа прихожан-мигрантов? М.Сафаров: Вообще татары по-другому воспринимают ислам и свои религиозные практики. Имам воспринимается ими как официальная фигура на минбаре (кафедра или трибуна в соборной мечети, откуда имам читает пятничную проповедь - ред.), к которому приходят, в основном, только по праздникам или чтобы прочитать молитву за упокой. В Центральной Азии авторитет имама гораздо выше. Для мигрантов имам – это близкий человек, к которому можно прийти по любому поводу. И татарские имамы это понимают, потому что, когда они выходят на минбар, они видят лица новых мусульман. И это их прихожане, с которыми они должны работать. Религиозные деятели вынуждены адаптироваться к новым условиям, иначе они потеряют контроль над своими общинами. Особенно в Подмосковье, где меньшие сообщества, теснее личностные отношения между имамом и прихожанами. Там священнослужители выполняют функции, привычные для мусульман Центральной Азии. Там имам действительно – советник, наставник. Имам, Балашиха, 34 года: «Со всеми вопросами приходят - и никах прочитать, и имянаречение сделать, и похоронить. Часто приходят женщины - жалуются на своих мужей. В основном узбеки, таджики… Татары, в основном, просят почитать за упокой души их покойных родственников. У татар имам не обладает таким авторитетом, как у узбеков, таджиков, которые приходят к имаму по любому вопросу. Узбеки, таджики и дагестанцы приходят в мечеть, если у них семейная проблема, и просят, чтобы я эту проблему разрешил. Религия играет в их жизни бОльшую роль. Они недавно оторвались от традиционного религиозного общества. Татары, живущие в Москве, более урбанизированы, менее традиционны». (Из глубинного интервью, взятого в рамках исследования) Д.Опарин: В каждом городе Подмосковья есть молитвенный дом. Это неофициальные заведения, где имамами являются сами мигранты. Для большинства мигрантов мечеть является социальным институтом, куда можно обратиться по любым вопросам: от аренды квартиры до советов по оказанию медицинской помощи. - А если рассматривать обратный процесс: как влияет религиозная среда в России на новых мусульман, какие-то трансформации в их поведении происходят? М.Сафаров: Конечно. В Москве нет той халяльной инфраструктуры, которая существует в странах Центральной Азии, где вся пища, которую человек употребляет, каноническая (халяль - дозволенное и одобренное шариатом (сводом исламских правил), в том числе продукты и способ их приготовления, - ред.). В Москве, конечно, у трудового мигранта возникает вопрос: каким образом соблюдать халяль? Трудовые мигранты, безусловно, стоят перед вопросом совершения пятикратного намаза, и для многих из них возврат к намазу даже в условиях Москвы есть некая манифестация религиозности: хотя Узбекистан или Таджикистан – государства светские, соблюдать религиозную практику там проще, чем здесь. И многие мигранты говорят: «я здесь намаз не соблюдаю, но когда я приеду в Самарканд, я буду опять читать намаз». Ураза-байрам 2011 в Москве. Соборная мечеть. Видео Ильи Варламова - Сегодня часто в СМИ пишут о том, что мигранты из Азии «исламизируют» российское общество, импортируют в Россию радикальные религиозные взгляды. Согласны ли Вы с таким утверждением, были ли высказаны какие-то опасения по этому поводу со стороны представителей официального духовенства и других опрошенных? М.Сафаров: Хотя мы и не занимались специально вопросом распространения радикальных взглядов среди мигрантов, можно заметить, что особой социально активной религиозности среди мигрантов не наблюдается. Скорее, они пытаются воспроизводить модель религиозного образа жизни, принятого на родине. Но не всегда это им удается – мегаполис многое корректирует. Взять хотя бы те же высказывания мигрантов из Узбекистана о том, что здесь они могут не соблюдать намаз, а дома обязаны. Д.Опарин: Сейчас в Москве ислам ассоциируется с мигрантами. Раньше такого не было. В предыдущие годы у властей города были планы по строительству других мечетей. Но ничего подобного так и не произошло и, похоже, не ожидается. - Очевидно, что результаты вашего исследования наталкивают на определенные выводы. Какие рекомендации Вы можете дать для оптимизации взаимоотношений в мусульманской общине российской столицы, да и страны в целом? М.Сафаров: Наш проект является сугубо научным и не ставит перед собой каких-то прикладных целей, но делает акцент на предположении, что ученые, политики, религиозные деятели, общественность сделают для себя из таких научных проектов какие-то выводы. Безусловно, один из выводов напрашивается сам: работой с мигрантами религиозным деятелям нужно заниматься концептуально, а не ситуативно, как это сейчас происходит. То есть миграционная политика в этой сфере должна быть не декларативной или сиюминутной, а последовательной. Религиозные организации могли бы стать хорошим помощником государству в решении вопросов адаптации и интеграции трудовых мигрантов. В среднесрочной перспективе мы от мигрантской темы никуда не уйдем. Экономические проблемы в целом не повлияют на поток мигрантов – может, будет небольшой спад, но потом опять начнется подъем. Все мы – и московские мусульмане, и вообще общество – будем вынуждены жить с мигрантами. Мечеть глубже других общественных институтов погружена в эту тему, и любой имам, который ежедневно общается с узбеками и киргизами в течение многих лет, – лучший эксперт, чем любой другой. Он знает положение дел изнутри. И хорошо было бы, если бы он не делил прихожан на «своих-чужих», а считал, что это наш брат, который оказался в трудной жизненной ситуации не по своему желанию, и его нужно адаптировать именно в социокультурном плане. Московские официальные религиозные структуры являются отчасти и политическими институтами, но при существующих у них ресурсах никакой конкретной политики в этом направлении не проводится. Хотя, если взять Москву, то имамы и сам муфтий шейх Равиль Гайнутдин часто выступают от имени мигрантов, защищают их интересы, когда возникают какие-то бытовые конфликты, антимигрантские настроения. То есть мусульманская община понимает свою ответственность за тех новых мусульман, которые к ней пришли и вошли в молитвенное пространство. Мечеть для мигранта часто играет роль последней инстанции, где он может найти помощь по любым жизненным вопросам, так как зачастую защитить его интересы больше некому, потому что госорганы, диппредставительства не всегда активны в этом вопросе. Справка «Ферганы»: В Москве действуют четыре мечети: Московская Соборная мечеть в Выползовом переулке, Историческая мечеть на Большой Татарской улице, Мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечеть «Ярдям» в районе Отрадное. По данным переписи 2010 года, в столице РФ проживает 360 тыс. мусульман, из них около 150 тыс. составляют татары. Нигора Бухари-заде, специально для «Ферганы» Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||