| ← Январь 2015 → | ||||||

|

1

|

2

|

4

|

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

||||||

|

18

|

||||||

|

25

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Узбекистан: Амнистирован милиционер, сбивший насмерть двух пешеходов

|

Узбекистан: Амнистирован милиционер, сбивший насмерть двух пешеходов 2014-12-29 13:27 Соб.инф. Двадцатидвухлетний патрульный милиционер Бахтиер Толипов, сбивший в состоянии алкогольного опьянения за рулем трех пешеходов, двое из которых в результате полученных травм скончались, амнистирован и уже находится на свободе. Об этом сообщил «Фергане» источник, близкий к правоохранительным органам Учтепинского района. «Информация об освобождении Толипова достоверна, так как я лично знаком с ребятами, которые видели его и даже общались с ним, - сказал на условиях анонимности бывший сотрудник патрульно-постовой службы (ППС). – Его (Толипова) амнистировали в связи с 23-й годовщиной Конституции. Дома у него, говорят, даже небольшой банкет устроили в честь освобождения». По уточнениям собеседника, виновника жуткой аварии освободили, мотивируя тем, что «это был роковой случай» и он «впервые и неумышленно совершил «нанесение вреда» пешеходам на дороге. После приговора Толипов был уволен из органов, а также в течение трех лет лишен права садиться за руль автомобиля. Слабое утешение для семьи потерпевших. Подтвердил информацию о выходе Толипова на свободу и секретарь Учтепинского райсуда по уголовным делам. «Сто процентов Толипов дома, он же не специально наехал на них, тем более это у него первая «ходка», значит, и статья не особо тяжелая!» - играючи резюмировал веселый молодой человек родственникам погибших (которых узнал сразу), искренне недоумевая, почему визитеры не желают вникать в гуманную природу отечественной исправительной системы. Отвечая на вопрос родственников погибших, можно ли обратиться за официальными объяснениями к руководству РУВД о подробностях «секретного» амнистирования, секретарь коротко отрезал: «Нет, в письменном виде не дадут». Вопрос «Почему – если закон позволяет?» - повис в воздухе… Штраф, назначенный судом в качестве компенсации морального и материального вреда в размере 13 миллионов сумов (на время финального процесса в июле это - $4.330), пострадавшим удалось отвоевать с неимоверными усилиями лишь спустя месяцы. По иронии судьбы, указанную сумму (за вычетом 230.000 сумов - якобы за банковские услуги при переводе денег на карточку, что вызывает резкое недоумение), потерпевшие получили лишь 22 декабря - через два дня после того, как услышали новость о досрочном освобождении виновника трагедии. Как говорится, не прошло и полгода! Как выяснилось, Толипову самому не пришлось даже платить обременительный штраф, вместо него это сделало ГУВД (мотивируя тем, что ДТП с участием сотрудников патрульной службы произошло в рабочее время), к тому же у ППС-ников не оказалось даже собственного расчетного счета… «Мы все в шоке, боялись, что кого-нибудь из семьи раньше времени инфаркт хватит! – с трудом сдерживая слезы, говорит родственница жертв аварии Надежда Земскова. – Как такое возможно: преступник, совершивший двойное убийство, пусть даже не преднамеренное (но он же был пьян!), не считая травм, причиненных молодой матери на позднем сроке беременности, был отпущен, ему даже не дали почувствовать наказания?!» Напомним, что решением Учтепинского районного суда по уголовным делам от 23 июля сотрудник ППС Бахтиер Толипов, совершивший в Ташкенте в нетрезвом виде наезд на трех пешеходов с двойным смертельным исходом, был приговорен к лишению свободы сроком на семь лет. Резонансное ДТП произошло 23 апреля уходящего года на участке дороги рядом с Учтепинским райхокимиятом, когда автомашина марки «Нексия», за рулем которой находился рядовой МВД Бахтиер Толипов, на огромной скорости снесла с обочины семью из трех человек. Тогда пятилетняя Кристина погибла на месте, ее 33-летний дядя - Дмитрий Курбатов - умер через несколько дней в больнице, так и не приходя в сознание. Мама погибшей девочки, беременная Людмила Горбанова, выжила, но получила очень серьезные травмы. До сих пор Люда с полугодовалой дочкой находится под пристальным наблюдением медиков, обе нуждаются в долгосрочной реабилитации. По утверждениям родственников пострадавших и очевидцев ДТП, в первые минуты после случившегося местная милиция делала все от нее зависящее, чтобы выгородить «своего» виновника смертельных гонок. И лишь после небывалого скандала в соцсетях и активной гражданской позиции соседей правоохранителей удалось заставить отнестись к расследованию трагедии более-менее адекватно и бесстрастно. Виновника нашумевшей кровавой аварии осудили по статье 266 УК РУз «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств», определив ему не самое строгое из предусмотренных наказаний – всего семь лет, а не десять из возможных. Несмотря на это, на суде родственники обвиняемого устраивали провокации и демонстративные акцию протеста, громко оскорбляя потерпевших, применяя угрозы и шантаж, суть которых сводилась к тому, что «все равно будет так, как мы хотим». Многим уже тогда было ясно, что лихача-патрульного, скорее, осудили «для видимости», под давлением общественности, и его освобождение не за горами. Об этом во всеуслышание выкрикнул в зале суда и один из сторонников осужденного, имея в виду грядущую амнистию. «Учитывая провокационное поведение семьи Толиповых на процессе, его выход по амнистии можно было ожидать. Но у нас все же оставалась надежда на справедливый исход этой истории, которая сломала жизнь нашей семьи, - всхлипывает Надежда Земскова. - Этот человек принес нам столько горя - а сегодня он снова наслаждается жизнью, а мои любимые племянники, которым жить и жить, по его вине лежат в могиле. Разве ж это справедливо?..» Международное информационное агентство «Фергана» Колонка Сергея Дуванова. Расстрел в Париже - столкновение цивилизаций? 2015-01-09 00:44 Сергей Дуванов, журналист (Казахстан) На фото - обложка одного из номеров журнала «Шарли Эбдо». Надпись в «облачке»: «Сто ударов плетьми, если вы не умрете со смеха» Расстрел редакции французского сатирического журнала обнажил важную проблему нашего общества – наличия в нем плохо скрываемой поддержки исламистов, которые, по версии одного из комментаторов с Фейсбука, «защищают ислам от оскорблений со стороны западной демократии». Давайте разберемся, о каком оскорблении мусульман карикатуристами идет речь? Журналисты, что - в мечеть к ним пришли и там стали оскорблять? Вообще-то они в СВОЕМ журнале рисовали карикатуры. В своей стране, где это традиционно воспринимается как норма. Рисовали на всех: на президентов, на политиков, на звезд эстрады, на ученых, на католиков, на мусульман – на всех тех, кто в их понимании достоин того, чтобы быть смешным. Жанр такой - обязывает. Если, скажем, в вашей семье принято вытирать ноги о коврик, на котором изображен Сталин, а в нашей он висит в красном углу, то это еще не повод, чтобы всех, кто вытирает ноги об нашего кумира, перестрелять. Лучшее, что можно сделать в этом случае, это не ходить к вам в гости. Так и в случае с журналом. Никто никому этот журнал силком не навязывал, по почте не рассылал, на заборах не развешивал. Лежал он себе на газетных развалах, кто хотел - брал, кто не хотел - проходил мимо. Обычная ситуация для Европы - не нравится журнал, не читай его. Представляете, скольким в Украине сегодня не нравится то, что «рисуют» российские телеканалы. Вот уж где оскорбление на оскорблении, но ведь никто не едет в Останкино, не стреляет. Почему? Потому что - при всей силе накала идеологического противостояния – это все же цивилизованные люди, понимают, разницу между словом и автоматом. Вообще ситуация интересная: их пустили в страну, дали возможность построить мечети, молиться своим богам, жить своими обычаями. Но кому-то этого показалось мало. Они решили перестроить этот европейский мир под себя и запретить приютившим их людям делать то, что они привыкли делать раньше. А чтобы дело пошло быстрее, пришли к тем, кто их высмеивал за это с автоматами, и просто убили. Потому что им не нравилось, то что они над ними смеются. Как говорится, в чужой монастырь - со своим … автоматом. Интересно, что до них никто из людей, которых высмеивали карикатуристы, не додумался реагировать подобным образом. Карикатура - это разновидность шутовства. Обижаться на шутов, скоморохов и паяцев не принято у всех народов. Это считалось признаком не только отсутствия чувства юмора, но и невоспитанности и неотесанности. Но стрелять в художников-карикатуристов, похоже, сподобились только исламисты! Чем продиктована эта завышенная обидчивость? Повышенной религиозной чувствительностью: мусульмане слишком болезненно воспринимают все, что касается их веры. Молодая религия, на пике своей пассионарности, претендующая на экспансию и переживающая драйв роста, требует к себе уважения со стороны тех, кто в религиозном плане уже перегорел и потерял былые претензии к окружающему миру. Для европейцев и американцев религия - это уже вторым, если не третьим, планом. Для мусульман же любое неосторожное слово, любая двусмысленность фразы или откровенный рисунок – это уже оскорбление, требующее в лучшем случае извинений, в худшем - отмщения. Тогда как для остального мира, ушедшего в социально-культурном плане вперед, это, как правило, всего лишь повод для судебных претензий. То есть, происходит нестыковка этических норм разных цивилизаций, при которой каждая из сторон смотрит на событие со своей колокольни. Понятно, что в этом случае будет две правды, два восприятия и два решения проблемы. То есть, каждый видит свое. Люди западной культуры в поведении мусульман видят проявление отсталости, анахронизма и дикости. Для них положение женщины в исламском обществе – это вопиющая дискриминация и нарушение гендерных прав; религиозный фанатизм и пренебрежение к правам и свободам граждан – свидетельство отсталости и архаичности общественного сознания, а стрельба по художникам, нарисовавшим что-то обидное – это просто откровенная дикость. Мусульмане же, в свою очередь, в западном образе жизни видят культурный декаданс, нравственную деградацию и распущенность. Для них дико видеть, как одеваются и ведут себя западные женщины, им претит демократический стандарт политической жизни, уравнивающий королей, президентов, бизнесменов и таксистов, и позволяющий журналистам писать и рисовать все, что им вздумается. Для них также абсолютно неприемлема толерантность в отношении сексуальных меньшинств, которую демонстрирует Запад. Два мира, два восприятия реальности, которые не всегда совпадают. Не совпали они и в части восприятия карикатур. В этом конкретном случае проявились два принципиальных момента, которые высветили наличие разных цивилизационных трендов в казахстанском обществе – восточно-традиционалистского и западно-демократического. Первый момент, который поделил казахстанцев, это отношение к смерти журналистов. Одни тактично (выразив соболезнование) согласились, что журналисты заслужили смерть, так как то, на что они покусились, выше человеческой жизни. Другие считают, что независимо от того, кто в этом конфликте прав, а кто виноват – убивать нельзя. Категорически! Чисто по человечески, делать можно все что угодно: рисовать в ответ гнусные карикатуры, пытаться добиться сатисфакции через суд, в конце концов, можно просто плюнуть в лицо, а в порядке особого исключения даже набить морду (честно как на дуэли). Но убивать человека нельзя! На мой взгляд, нет ничего глупее, чем пытаться смыть оскорбление кровью. Это удел тех, кто не понимает, что пролитая кровь отмщения остается пятном на имени того, за кого они мстят. Все чего добились сегодня террористы – это вымазали имя мусульманского пророка в крови карикатуристов. Здесь я как атеист, очень жалею, что бога нет. Потому что в противном случае наверняка он такое бы не оставил без внимания и наказал бы тех, кто подрывает имидж ислама. Второй принципиальный момент, который важно учитывать в этой ситуации, это то, что не европейцы приехали в мусульманскую страну и пришли в мусульманский храм со своими карикатурами, чем оскорбили окружающих. На самом деле это мусульмане приехали в Европу, где карикатуристы занимались тем, что насмехались над окружающими. Приехали, живите по существующим правилам, привыкайте к тому, что здесь принято, включая насмешки карикатуристов! Не нравится – есть два варианта. Либо добивайтесь демократическим путем запрета этих карикатур, через принятие соответствующего закона, либо езжайте туда, где таких журналов нет. А прийти в чужой монастырь со своим уставом, да еще и стрелять в тех, кто не понравился – это уже совсем не по-европейски. Боюсь, что для тех, кто этого еще не понял, на Западе настают не самые лучшие времена. Еще один важный момент – степень ответственности простых мусульман за подобные теракты их единоверцев. Конечно, формально миллионы простых мусульман здесь не при чем. Не могут же они нести ответственность за всех отморозков, которые прикрываясь исламом, убивают людей. Но в данном конкретном случае есть специфика – у части верующих есть симпатии к тем, кто устроил эту кровавую бойню, мстя за пророка Мухаммеда. Возникает уникальная возможность понять, насколько для рядовых мусульман общечеловеческие ценности важнее их религиозных чувств. И здесь, как оказывается, все очень не однозначно. Так, в интернете полно людей, которые пытаются возложить часть вины на журналистов, которые-де, не вняли угрозам и продолжали публиковать карикатуры, провоцируя тем самым террористов. Там же можно найти и тех, кто пытается корректно оправдать убийство журналистов тем, что они оскорбили религиозные чувства мусульман. Наконец там полно тех, кто возмущается тем, что указанный теракт связывается с исламом. Последний пункт интересен тем, что люди пытаются дистанцироваться от теракта (что само по себе хорошо) обходя вопрос осуждения действий террористов. Логика здесь примерно такая, мол, убивать, конечно, не стоило, но в целом журналистов следовало наказать, так как они переступили границы разумного. И все это в контексте общего недоумения, дескать, а причем здесь вообще мусульмане, если террористы действовали по собственной инициативе.  Сергей Дуванов - известный казахстанский журналист, с января 2015 года - колумнист «Ферганы» Мне эта «философия непричастности» напоминает времена перестройки в СССР, когда простые коммунисты возмущались в ответ на предъявляемые к ним претензии по поводу того, что натворила КПСС за годы советской власти, включая репрессии и геноцид собственного народа. Дескать, те 28 миллионов партийцев, исправно плативших партвзносы, здесь не причем, во всем виновата партийная верхушка во главе с ЦК КПСС. Формально они были правы, но нравственно они несли ответственность за всех убитых и замученных, за развал страны и экономики. Это была их партия, которую они поддерживали как своими членскими взносами, так и молчаливым согласием с тем, что делали их партийные боссы. Думаю, что точно так же и простые мусульмане несут определенную нравственную ответственность за поступки своих единоверцев, которые убивают людей с возгласами «Алах акбар». В этом плане их молчание более чем красноречиво. Оно наполнено желанием оправдать террористов, сделать их героями, отстоявшими честь пророка их религиозного культа. Но когда интересы культа, будь то религии, личности или политической системы становится выше общечеловеческих ценностей и демократических стандартов - это уже серьезно. Это уже свидетельствует о том, что идеологически мы с ними из разных цивилизаций. Сергей Дуванов Международное информационное агентство «Фергана» Статьи по теме: Колонка Сергея Дуванова: О самообмане в политике, 2015-01-05 04:12:06 "Доброе имя важнее нескольких лет отсидки": Сергей Дуванов будет бороться за своё полное о, 2004-01-30 00:00:00

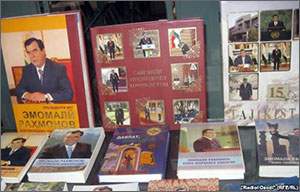

Узбекистан: Таможенный комитет отрицает приостановление оформления почтовых отправлений 2015-01-13 10:48 ИА Фергана.Ру  Ранее радиостанция «Озодлик» и «РИА Новости» со ссылкой на представителей ГТК и почтовых служб сообщили, что по устному распоряжению комитета «оформление почтовых отправлений товаров, приобретенных гражданами Узбекистана за рубежом через онлайн-магазины, временно приостановлено». Теперь пресс-секретарь ГТК Бехзод Бердиев поясняет, что «в соответствии со статьей 14 Таможенного кодекса Узбекистана перемещение через таможенную границу физическими лицами товаров, предназначенных для некоммерческих целей, может осуществляться в упрощенном, льготном порядке, предусмотренном законодательством», а именно - «Предельными нормами беспошлинного ввоза товаров физическими лицами на территорию Республики Узбекистан», которые установлены в соответствии с постановлением президента «О мерах по упорядочению ввоза потребительских товаров физическими лицами». Физические лица могут получать из иностранных государств товары в виде посылок, к которым, согласно закону «О почтовой связи», относятся как почтовые, так и курьерские отправления. При этом льготный порядок перемещения товаров предусмотрен только в отношении международных почтовых отправлений, поступающих в адрес граждан из-за пределов республики. Все другие поступления, в том числе курьерские отправления, поступившие из-за рубежа, оформляются без применения льгот по уплате таможенных платежей. Судя по словам источников и резюме Podrobno.uz, почтовыми отправлениями признаются только посылки и бандероли, прибывшие с помощью «Халкаро почтамт» - филиала государственного предприятия «Узбекистон почтаси» («Почта Узбекистана»). В разъяснении пресс-службы ГТК отсутствует ответ на вопрос, почему с 6 января таможенники не оформляют и не выдают поступившие в Узбекистан посредством частных почтовых служб посылки. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Портал государственных услуг - помощь или имитация? 2015-01-13 11:07 Хает Хан Насреддинов Знаете, чего всегда было мало в Узбекистане? Официальных жалоб граждан, желающих защитить свои права на официальном уровне. Я рискну предположить, что их было мало из-за нежелания людей зря тратить свое время в очередях к государственным чиновникам, возможно, засвечивать свое имя и бояться мести за желание добиться справедливости. Люди давно поняли, что лучше решить проблему другими, пусть не всегда официальными, но быстрыми и эффективными методами. Но в последнее время у граждан Узбекистана появилась возможность обращаться в государственные органы власти дистанционно, через государственный портал услуг. Сайт с многообещающим названием my.gov.uz содержит возможность доступа почти во все государственные структуры. Нет дистанционного доступа, например, в Службу национальной безопасности, - я не нашел ее в списке государственных организаций на сайте. Реклама на местном телевидении и огромные уличные баннеры информируют людей о наличии портала и возможности обратиться к власти через интернет. На сайте есть возможность написать жалобу, обращение, предложение по вопросам устройства быта и общественной жизни: список тем услужливо подается в отдельном окне странички сайта. Заполнив краткий формуляр, можно записаться на прием к начальнику выбранного министерства или другого ведомства. Так же через портал заявитель может получить ответы на свои обращения или проводить мониторинг состояния своего обращения в госорган. По желанию, ответ на обращение можно получить в письменном виде через государственную почту. Право выбора есть. Но… Есть одно жирное «но», которое смазывает весь положительный эффект от действия этого очень нужного портала государственных услуг. Это равнодушие к заявлению гражданина и желание быстро спихнуть обращение в другую службу, предварительно получив отметку, что оно принято к рассмотрению и потом переправлено в другую организацию. Пройдя положенные законом тридцать дней кругооборота, заявление возвращается обратно заявителю с отписками, штампами, ссылками и выписками. Бумага с ответом будет в идеальном состоянии, поверьте. Но не всегда проблема будет решена. Наоборот - человек понимает, что решить проблему официально, в рамках закона, по-прежнему невозможно, и, плюнув в сердцах, вернется к старым проверенным способам: взяткам или кулакам. За примером далеко ходить не надо. Я хотел записаться на прием к сотруднику министерства юстиции. Серьезный вопрос касался уголовного преследования за возможные действия или, наоборот, мое бездействие. Я заполнил все нужные графы файла и отправил на рассмотрение по нужной ссылке. Через неделю ожидания получаю ответ: моя заявка на прием просрочена, так как начальник принимает каждый понедельник, а мое заявление попало к ним в среду. Я подумал: можно ведь записать меня на следующий понедельник? Но высказать свои предложения чиновнику не смог, так как это мое обращение уже считалось исполненным! И, конечно же, уже было отправлено в корзину. То же самое произошло с некоторыми другими моими обращениями. Исполнена была только просьба о ремонте осветительных столбов на нашей улице и установке дополнительных мусорных баков (надоело, знаете ли, ходить по темной и к тому же загаженной улице на двадцать третий год провозглашения независимости страны). Обращение к органам власти через портал государственных услуг имеет и другое негативное последствие. К заявителю перестают обращаться уважительно в той организации, которая должна была отреагировать на его заявление в свое время, но не сделала это. А если нерадивого чиновника накажут из-за этого обращения, то его искренняя ненависть заявителю обеспечена. В подобной ситуации нахожусь и я. Я менял паспорт, увидел несколько нарушений (обслуживали вне очереди, требовали лишние документы), сделал замечание сотруднику паспортного стола. В ответ услышал много удивительного о себе и своей пожилой матери. Пошел за правдой в кабинет начальника, где узнал еще несколько фактов о моей новой сексуальной ориентации и почувствовал, что со мной хотят войти в интимную связь прямо здесь. Бить чиновников за грубость и унижение нельзя, да и глупо. Мордобой их не исправит, а я сяду в тюрьму. Ничего я не добился тогда, но рискнул написать про все это (в мягкой форме, конечно) министру внутренних дел. Сделал это через портал государственных услуг. Мое заявление прошло все инстанции по вертикали сверху вниз и легло на стол тех же сотрудников паспортного стола. Моя проблема была разрешена положительно, но я до сих пор чувствую взгляд, полный ненависти, которым меня встретили в милиции. Еще чуть-чуть - и я бы обуглился на месте. Случись война, они первым делом придут убивать меня, подумал я тогда. Историй, похожих на мои, много. Проблема не стоит того, чтобы обращаться с ней в высокие инстанции, но что поделать, если работник на самом первом уровне ничего не делает для ее бесконфликтного разрешения? Как быть, когда человека элементарно не слушают в кабинетах местных органов власти? Вот и приходится становиться кляузником и писать о наболевшем министрам. Заявления, касающиеся улучшения быта граждан, исполняются эффективно. Заявителя просят написать письмо, что его просьба выполнена и он удовлетворен работой. Это письмо вместе с контрольным бланком отправляется в вышестоящий орган, куда и попало вначале заявление. Намного сложнее добиться решения проблемы или получить исчерпывающий ответ, если заявление касается деятельности какой-либо организации или государственного чиновника. Я давно жду ответа на свои вопросы: имеет ли право администрация колледжа, где я читал лекции, заставлять учеников постоянно убирать территорию (ведь в штате есть дворники!), принудительно отправлять их в качестве зрителей на футбольные матчи, обыскивать в поисках сигарет, например. Пока ответа на свое заявление я не получил. Он будет предоставлен, но вряд ли его содержание удовлетворит меня. Ведь в нашей жизни прочно укоренилась практика унижения студентов и их использования в качестве дармовой рабочей силы. Хотя надежда есть, вдруг мое заявление заинтересует министра образования и он наведет порядок хотя бы в отдельно взятом колледже. Много начальников разного уровня устанавливают свои порядки в организациях, которыми руководят. В кодексе об административной ответственности и уголовном кодексе есть специальные статьи для таких вот «инициативных» людей: злоупотребление должностными полномочиями и превышение власти. Но если государство будет наказывать по закону этих самых начальников, то кто тогда будет проводить линию власти? Кто будет выгонять детей на хлопок, даже при наличии специальных указов, запрещающих детский труд? Кто будет выкручивать руки оппозиционерам, имеющим конституционное право голоса, и, наконец, кто будет вымогать средства у предпринимателей на финансирование прожектерских проектов государства? И потому, я думаю, ой как нелегко будет получить мне правильный ответ на свое заявление о состоянии дел в колледже, где я читал лекции и обнаружил конституционные нарушения. Отмечу также, что совершенно невозможно записаться на прием к высокому начальству, хотя портал услуг предлагает и эту услугу. Обязательно найдется причина, по которой заявителю будет отказано во встрече с министром, его заместителем или хоть каким-нибудь начальником. Заявление спустят вниз, где оно и будет окончательно похоронено. На портале есть форум, где люди, неравнодушные к своей судьбе и жизни общества, обмениваются опытом обращения в государственные органы власти через портал государственных услуг. Там можно почерпнуть много полезного для новичков и тех, кто хочет не повторять чужих ошибок при первичном обращении. Также есть статистика обращений и исполнения заявлений. Цифры ни о чем не говорят; много это или мало, непонятно. Но, главное, они постоянно растут и, если количество обращений растет, наверное, это хорошо. Значит, проблемы не замалчиваются, власть работает над их разрешением. Но если количество формальных отписок будет увеличиваться, то и граждан, желающих выходить на нормальный диалог с властью, будет все меньше. Хает Хан Насреддинов, Ташкент Международное информационное агентство «Фергана» Ислам Каримов: Узбекистан никогда не войдет в объединения наподобие бывшего СССР 2015-01-13 12:57 ИА Фергана.Ру  Каримов сообщил, что в настоящее время в некоторых странах предпринимаются попытки возврата во времена Советского Союза, на некоторых зарубежных телеканалах замечено восхваление ленинских и сталинских времен, эпохи СССР. «Нам такой подход неприемлем», - заявил президент Узбекистана. Под некоторыми странами, очевидно, подразумеваются постсоветские республики, объединяющиеся ныне в Таможенный и Евразийский экономический союзы (ТС и ЕАЭС). В июне 2014 года Каримов, как передает Eurasianet, выступил с критикой подписанного 29 мая главами России, Казахстана и Белоруссии договора о создании ЕАЭС на основе возглавляемого Кремлем Таможенного союза, заявив, что это может привести к потере странами-участницами политической независимости: «Они говорят, что создают лишь экономический рынок и ни в коей мере не откажутся от суверенитета и независимости. Скажите мне, разве может быть политическая независимость без экономической независимости?» Однако Россия не теряет надежды на присоединение Узбекистана к ЕАЭС: с подачи российского сенатора Игоря Морозова муссируются предположения о вступлении этой страны в союз в 2015 году, а президент России Владимир Путин заявлял, что ЕАЭС будет строить зону свободной торговли с Узбекистаном, напоминает Интерфакс. Отметим, что выступление Каримова на заседании парламента опубликовано лишь на узбекском языке. В своей речи узбекский президент ни разу не упомянул Россию, ТС или ЕАЭС, но заявил, что Узбекистану многому надо поучиться у стран, достигших значительного прогресса, - «будь то Южная Корея, Япония или страны Европы». «В этом плане мы не имеем никаких идеологических ограничений. Наша единственная идеология - развитие Узбекистана, процветание Узбекистана, добиться того, чтобы Узбекистан никому ни в чем не уступал», - пояснил Каримов. В частности, он заявил, что всю свою жизнь посвятил свободе народа, независимости Родины и с этого пути никогда не свернет (намек на пожизненное президентство?). По убеждению президента, «экономическая независимость не может быть достигнута без политической независимости», а что касается демократизации государства и построения свободного гражданского общества - Узбекистан прошел лишь часть этого долгого и трудного пути, и впереди страну ждут трудности и экзамены. Кроме того, Каримов напомнил, что в соответствии с концепцией внешней политики Узбекистан не будет вступать в какие-либо военно-политические блоки и открывать на своей территории иностранные военные базы. Примечательно, что в распространенном УзА, пресс-службой президента, МИДовским информагентством «Жахон» и «Правдой Востока» информационном сообщении о выступлении президента слова Каримова об отсутствии намерений вступать в какие-либо союзы не приводятся. Цитируются лишь его слова об успехах Узбекистана, о «получившей признание в мире «узбекской модели» развития и Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, разработанных с учетом требований и критериев жизни, последовательно реализуемых и оправдавших себя на практике». Приводятся слова президента о том, к примеру, что «за исторически короткий период – с 90-х годов прошлого столетия, когда мы в чрезвычайно сложных условиях, не поддаваясь давлению извне, отказались от неприемлемых для нас различных экономических моделей и выбрали единственно правильный, то есть эволюционный, поэтапный путь развития, – мы добились значительных успехов во многом благодаря тому, что следовали принципу “Семь раз отмерь и один раз отрежь”. Другими словами, мы, не предаваясь излишним эмоциям и самовосхвалению, проводили дальновидную, глубоко продуманную политику, и ее эффективность сегодня вновь и вновь подтверждает сама жизнь. Сделав именно такой, правильный выбор, мы в деле укрепления независимости, всестороннего развития нашей Родины, обретения достойного места в ряду развитых демократических стран, создания для нашего народа и грядущих поколений ни в чем и никому не уступающих условий жизни, дальнейшего повышения авторитета Узбекистана на международной арене прошли огромный, можно сказать, равный столетиям путь». «Убежден, все вы согласитесь со мной, что никакая сила не сможет свернуть с пути наш народ, многое повидавший на своем веку, закаленный в испытаниях, народ, который сегодня живет и дышит воздухом свободы и независимости, с чувством чести и собственного достоинства, национального самосознания, глубоко понимая, наследником каких великих предков он является, народ, который занимает достойное место в мире, уверен в своих силах и завтрашнем дне», - подчеркнул Ислам Каримов. Международное информационное агентство «Фергана» Таджикистан: Адвокат Шухрат Кудратов приговорен к девяти годам колонии 2015-01-13 15:23 ИА Фергана.Ру  Адвокат Шухрат Кудратов Напомним, Шухрат Кудратов, один из адвокатов Зайда Саидова, приговоренного к 26 годам тюрьмы, был задержан в июле 2014 года - вскоре после публикации им открытого письма в защиту Саидова, написанного в адрес международных организаций и посольств. Адвокатская и правозащитная деятельность Кудратова вызывала резкое недовольство таджикских властей. Сам адвокат неоднократно заявлял о преследовании и запугивании со стороны таджикских чиновников. В защиту Кудратова выступило гражданское общество Таджикистана, его адвокаты заявляли, что ни одно из предъявленных обвинений не нашло подтверждений, но суд не принял ни один из доводов. Международное информационное агентство «Фергана» Афганистан: «Исламское государство» начинает конкурировать с «Талибаном»? 2015-01-13 17:37 ИА Фергана.Ру  По словам генерала Махмуд Хана, заместителя командира 215-го армейского корпуса, несколько племенных вождей, полевых командиров, ряд улемов (религиозных деятелей) и другие жители Гильменда связывались с ним и рассказывали, что их призывают присоединиться к ИГИЛ, при этом они называли имя рекрутера – мулла Абдул Рауф. Представители движения «Талибан», которое активно действует по всей провинции Гильменд и контролирует некоторые районы, запретили местным жителям общаться с Рауфом. Как рассказал Амир Мохаммад Акунзада, губернатор соседки Гильменда провинции Нимроз, Рауф в 1996-2001 годах был командиром отряда талибов, он был захвачен после падения «Талибана» и в течение многих лет содержался в тюрьме Гуантанамо. «Люди говорят, что он поднял черные флаги [ИГИЛ] и даже пытался сбить белые флаги талибов в некоторых районах», - сообщил один из племенных вождей Сайфулла Сангинвал. По его словам, Рауф теперь воюет против талибов, в результате боев было убито порядка 20 боевиков с обеих сторон. По данным Афганистан.Ру, жители соседствующих уездов Сангин и Каджаки сообщают о появлении отряда вооруженных людей в черных одеждах и под черными флагами. Однако представители МВД Афганистана сообщения о деятельности в Гильменде новой группы боевиков считают недостоверными. Между тем, по словам спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, в конце 2014 года в Афганистан было переброшено около ста боевиков ИГИЛ. «Они прилетают в аэропорт с легальными документами, там их встречают, дают оружие, боеприпасы, деньги, задания. Они себя уже проявили в целом ряде мест. Например, мы обратили внимание, что в одной из крупных по афганским меркам операций, в ходе которой около семисот боевиков устроили атаку, они сражались под черными флагами ИГИЛ. Также примечательно, что когда обычно боевики атакуют населенный пункт, они что-то разрушают, наводят ужас и уходят. Но в этот раз они остались и все захваченные у афганской армии и полиции блокпосты приспособили для себя. Да, потом афганская армия потеснила их, но заявка была сделана. Это новое», - рассказал Кабулов. По его мнению, идеология ИГИЛ может стать очень привлекательной для молодежи стран Центральной Азии, и «это будет очень опасно. Это будет тотальная война, которая не ограничится только границами Афганистана». «Перелив» в Центральную Азию неизбежен, - считает Кабулов, - тем более, для этого есть уже все основания. Созданы два плацдарма в Афганистане: один на границе с Таджикистаном, другой – с Туркменией. Там сосредоточены достаточно крупные силы. На, скажем так, таджикском плацдарме сосредоточились 4-5 тысяч боевиков. На плацдарме напротив границы с Туркменией – 2,5 тысячи боевиков. Развернуты лагеря по подготовке боевиков на двухмесячных курсах. Нам известно о трех таких лагерях, возможно, их больше. Они готовят по пятьдесят человек каждый выпуск. То есть, если взять хотя бы те три лагеря, о которых нам известно, это по 150 боевиков каждые два месяца. Что интересно, это в основном выходцы из Центральной Азии… Значит, их и готовят для операций на родине. Наши союзники в Таджикистане и Узбекистане знают об этом, подтверждают, что у них такие же данные, они принимают меры». По сведениям Кабулова, боевики намерены начать активную деятельность в регионе весной. Кабулов полагает, что иностранные войска покидают Афганистан в крайне неудачный момент: мало того, что сегодня «талибы так же сильны, как в 2001 году», а правительство ИРА еще толком не сформировано, так еще и появилась угроза ИГИЛ. Между тем, в США считают, что Афганистану не следует опасаться угрозы резкого роста влияния ИГИЛ. По мнению командующего Международными силами содействия безопасности в Афганистане (МССБ, в английском варианте International Security Assistance Force — ISAF) генерала Джона Кэмпбелла, афганские силы сегодня обладают достаточной мощью, чтобы не позволить ИГИЛ и «Аль-Каиде», как и движению «Талибан», усилить свои позиции на местах. При этом генерал Кэмпбелл отметил, что его оценка относится к конкретному периоду развития обстановки в стране. Международное информационное агентство «Фергана» Вера и безверие: Конфликт эпох 2015-01-13 19:33 Сергей Дуванов Обозреватель и колумнист «Ферганы» Сергей Дуванов снова обращается к теме, всколыхнувшей мировую прессу после жестокого расстрела карикатуристов из еженедельника «Шарли Эбдо» в Париже. По мнению автора, атеисты оскорбляют чувства верующих уже самим фактом своего существования, так как отрицают наличие бога и необходимость веры, которые для верующих являются квинтэссенцией их идеологии... Начну с того, что мне понятны чувства мусульман, которые выступают против карикатур на их пророка. Для них он фигура сакральная, соответственно, сатирические карикатуры французских художников являются оскорбительными и вызывают оправданное возмущение. Это понятно. Отсюда - три следующие общепринятые максимы. 1. У всякого человека есть право верить в своего Бога или не верить в него. 2. У всякого человека есть право отстаивать честь своих богов и защищать чистоту идеологических принципов. 3. Ни у кого нет права убивать других людей, поступки которых расходятся с их представлениями о справедливости и чести, если эти поступки не сопряжены с угрозой жизни людей. Все, кто не согласен с этими максимами, дальше могут не читать. Им этого не понять. Всем остальным, кто принимает сказанное, предлагаю забыть о тех террористах, которые убили журналистов. Они по большому счету всего лишь повод, актуализировавший давно назревшую проблему взаимоотношений между атеистами и верующими. Не секрет, что мир поделен а) на тех, кто искренне верит в бога; б) на тех, кто относит себя к верующим, но по сути таковыми не является; в) и тех, кто вообще не верит в бога. Между первыми и последними существует негласная конкуренция: они идеологические антиподы, с взаимоисключающими взглядами в вопросах веры как таковой. Те, что между ними – в практической жизни давно уже следуют атеистическим нормам и принципам, но по традиции считают себя верующими, пытаясь найти в вере утешение и оправдание несовершенства окружающего мира. При всей их религиозной риторике по образу своей жизни и отношения к ней эти люди в своем большинстве де-факто в лагере атеистов. Понятно, что атеисты уже самим фактом своего существования оскорбляют чувства верующих, так как отрицают наличие бога, и необходимость веры, которые для верующих являются квинтэссенцией их идеологии. Раньше верующие преследовали их, сжигали на кострах, четвертовали, вешали, пытали, подвергали гонениям. Со временем, по мере того как мир все больше становился рациональным, атеистам было позволено не верить в бога на условиях, что они не будут проповедовать неверие в качестве альтернативы вере в бога. Последние примерно 500 лет любая попытка атеистов заявить о себе как об идеологии, отрицающей веру, любые действия, лишающие религию ее сакральности и низводящие до уровня обычной идеологии со стороны верующих, воспринималась очень болезненно. Реакция мусульман на сатиру французских художников рисовавших исламского пророка - типичный тому пример. То есть, сохраняется традиция, признающая приоритет веры над неверием, согласно которой читается, что религиозные чувства верующих - это что-то абсолютно святое, неприкосновенное, стоящее выше закона и здравого смысла. А все остальное в жизни, включая различные идеологии рационального происхождения, должно существовать в рамках, установленных законом и правилами. При этом мало кто задумывается над тем, что атеистов тоже может глубоко возмущать и оскорблять издевательство верующих над здравым смыслом, когда они заявляют о том, что наш мир создан богом и полностью зависит от его воли. Мало того, что это противоречит научным данным, это еще и надругательство над логикой, над теми достижениями, которые достигла человеческая цивилизация благодаря научной мысли и рационализму мышлению. Более того, следует помнить, что указанных высот развития человечество достигло вопреки сопротивлению со стороны попов, мулл, ксендзов, раввинов и прочих служителей культов. История убедительно свидетельствует о том, как религии тормозили развитие научной мысли и творческой инициативы. Однако ни один атеист не додумался предъявлять претензии к верующим, иные поступки которых с высоты современной цивилизации часто воспринимаются как откровенный анахронизм и даже мракобесие. Никто из подавляющего большинства атеистов не додумался возмущаться этим публично и уж тем более приходить в храмы и расстреливать верующих из автоматов, только потому, что их фанатичность и иррационализм раздражает и оскорбляет их чувства. Такая толерантность атеистов многими верующими воспринимается как проявление слабости и идейной беспомощности, как следствие отсутствия внутренних идейных принципов. Это глубочайшее заблуждение. На самом деле неверие в бога имеет под собой не только историческое и научное обоснование, но и куда более солидную идеологическую основу, чем та, которой располагают представители религиозных конфессий. Против священных книг верующих, зачастую сомнительного происхождения и полных откровенных противоречий, в арсенале атеистов - миллионы книг, основанных на конкретной истории и практике жизни, на научных достижениях, на опыте человечества последних двух тысяч лет. В активе у атеистов все нынешние научные, производственные и культурные успехи человеческой цивилизации, к которым религия по большому счету не имеет никакого отношения. Нынешняя цивилизация в ее социальном, экономическом и культурном плане - это прежде всего результат торжества атеистической мысли и рационалистического мировоззрения. Мир, в котором мы сегодня живем, в своей основе - атеистический мир, который люди построили вопреки религиозным догмам и сопротивлению клерикалов, а порой и откровенной борьбе с мракобесами от религии. Пора понять, что будущее человечества - не в религиозном доктринерстве, а в научном его освоении. Но науке и социальному прогрессу чужда слепая вера, ей не нужны авторитеты из отсталого прошлого. Мир становится все более и более рациональным, он все больше строится на практических результатах усилий человеческого разума и воли, но не на слепой вере. Вся проблема в том, что человечество развивается неравномерно. Кто-то, как, скажем, Европа ушел далеко вперед, и там роль религии минимальная, да и сама вера все больше становится частью исторической традиции, элементом культурного наследия. В других странах (Азии и Африки) отставших в своем развитии, религия еще сохраняет свое влияние в обществе. А где-то религия даже доминирует и в социальной и политической жизни. Понятно, что несоответствие стандартов религиозности в различных странах в случае соприкосновения носителей разных цивилизационных культур приводят к конфликтным ситуациям. Случай с французскими карикатуристами, позволившими себе насмешки и оскорбления над святынями мусульман, - одно из проявлений такого несоответствия. Проблема исключительно в различии критериев дозволенного. Если для Франции и Европы в целом сатира такого уровня остроты – это допустимо, то для мусульман, живущих стандартами исламского мира – это кощунство. И от такого рода конфликтов в эпоху широкомасштабной миграции людей в различные страны никак не уйти. Это естественный продукт столкновения цивилизаций с разным уровнем рациональности мышления. Это данность нашего мира, в котором идет мощное перемешивание людей из различных культур и разного уровня религиозности. Идет взаимное проникновение и наслоение традиций, привычек, ценностей. При этом основной темой взаимодействия различных культур становится не взаимоотношение между различными конфессиями – здесь, на мой взгляд, как раз наблюдается определенное взаимопонимание и умение находить компромиссы. Возможно, потому что вера, пусть и разная, сближает, так как дает единый алгоритм ценностных ориентаций восприятия окружающего мира. В этом плане верующим легче понимать друг друга, чем, скажем, атеистам и верующим, которые идеологически оказываются по разные стороны баррикад. Актуальность такого противостояния сегодня определяется растущей активностью ислама, самой молодой из мировых религий, требующей своего места под солнцем и очень болезненно и даже агрессивно реагирующей на любые проявления атеистических вызовов, и, в первую очередь, - отказ ислама быть вне критики. Случай с расстрелом французского сатирического журнала - это всего лишь эпизод в общей цепи конфликтов между двумя основными традициями нашей цивилизации - традицией веры и традицией атеизма.  Сергей Дуванов - известный казахстанский журналист, с января 2015 года - колумнист «Ферганы» Кто то это расценивает как то, что Запад навязывает свой образ жизни. На самом деле, нет никакого навязывания и принуждения. Напротив, в силу того, что людям свойственно стремиться ко всему передовому, новому, прогрессивному, они самостоятельно приобщаются к достижениям западного мира, заимствуя все самое передовое как в области научных достижений, так и культуры и политики. Та же демократия привлекает людей, живущих в условиях авторитаризма не потому, что им ее навязывают, а потому что приходит осознание, что это лучшая форма политической организации государства. Но много и тех, кто это не приемлет. Сегодня, в связи с активизацией исламского фундаментализма, это грозит вылиться в открытую идеологическую войну между теми, кто принимает западный формат цивилизации (атеистический по своей сути) и теми, кто его не принимает, следуя иной традиции. Это традиция слепой веры во что-то, стоящее над человеком и от него не зависящее: в бога, в торжество коммунизма, в Путина и его возрождение «русского мира». Процесс противостояния заметно обострился и, похоже, всем нам придется стать его участниками. Сергей Дуванов, Казахстан Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: Деятельность Компартии опять приостановлена 2015-01-13 19:52 Айнур Курманов 25 декабря прошлого года решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы (Казахстан) на три месяца была приостановлена деятельность Коммунистической партии Казахстана, что грозит ей полной ликвидацией в случае не исполнения выдвинутых властями требований. Правда, на судебный процесс самих коммунистов не пригласили, пожелав провести его тайно. Представители же руководства Компартии узнали об этом решении только 10 января, когда все сроки обжалования давно истекли. Инициатором приостановления старейшей оппозиционной партии является Минюст Казахстана, который в октябре прошлого года и начал крупномасштабную проверку всех филиалов КПК. Основными претензиями стали несоответствие численности региональных организаций законодательству Казахстана (требуется не менее сорока тысяч членов по стране и не менее шестисот - в каждом регионе), а также несоответствие официальных адресов офисов их реальному местонахождению. Вначале этим проверкам, которые сопровождались вызовами членов партии в органы МВД и прокуратуры, предшествовали выступления якобы разгневанных рядовых партийцев, которые требовали на пресс-конференциях, оплаченных акиматами, и в газетных статьях, немедленного закрытия собственной организации. Как оказалось, некоторые из «ликвидаторов» уже давно не состояли в партии, либо были замечены в тесном сотрудничестве с местными властями. На пространстве бывшего СССР коммунистические партии запрещены в Узбекистане, Туркменистане, Грузии, странах Прибалтики. Начат процесс ликвидации Компартии Украины. В других постсоветских странах партии с коммунистической идеологией существуют: кто-то превратился в политических наследников Сталина, кто-то стал больше напоминать европейских «левых». «Фергана.Ру» попросила казахстанского журналиста Сергея Дуванова объяснить, что сегодня представляет собой Коммунистическая партия Казахстана. - Чем сегодня является КПК в Казахстане? Это, скорее тень того коммунистического, что она олицетворяла в последние годы. Последние годы партии как таковой, скорее, не было. Ну, может, как вывеска, как бренд, как воспоминание. Лично я в этом видел доказательство того, что идеи марксизма в нашей стране окончательно потеряли всякую привлекательность для людей. Да, эта партия было оппозиционной нынешнему режиму, и главную роль в этом играл ее прежний лидер Серикболсын Абдильдин. Умный и грамотный политик, реально оппонировавший власти Назарбаева. Рядом с ним было немало нормальных соратников, не страдавших коммуняцкими комплексами и верностью коммунистическим идеалам. Я не видел в КПК той кондовости, которая присуща российским коммунистам и КНПК - другой казахстанской коммунистической организации, поддерживающей власть. КПК в идеологическом плане скорее была социал-демократической партией. Но и в лучшие времена партия не была популярной в народе. И если другие оппозиционные партии, также, к слову, закрытые в Казахстане, потенциально еще могли претендовать на что-то, то у коммунистов, на мой взгляд, в принципе не было будущего. Мир стал слишком другим, чтобы в нем осталось место для этой отдающей нафталином идеологии». До этого деятельность Компартии и её печатного органа «Правда Казахстана» уже дважды приостанавливалась на срок по шесть месяцев в октябре 2011 года и в апреле 2012 года за участие в незарегистрированном «Народном Фронте», который стал объединением оппозиционных сил в момент массовой забастовки нефтяников в Жанаозене, закончившейся расстрелом её участников. Тогда основные репрессии обрушились на партию «Алга» и связанные с ней оппозиционные СМИ. Власти также обвиняли в сотрудничестве с Мухтаром Аблязовым и его структурами и руководство Компартии, что и стало главной причиной всех нападок на партию. Интересно, что КПК в первый раз была решением суда парализована как раз перед выборами в Мажилис, состоявшимися в январе 2012 года. Сейчас события во многом повторяются, дав пищу аналитикам говорить о приближающихся внеочередных выборах парламента и президента. Предвыборные ожидания, действительно, захлестнули многие издания и умы политологов, которые прогнозируют объявление внеочередной кампании уже в этом году. И для этого есть все серьезные основания. Стареющий суперарбитр стремится снова укрепить свой режим посредством новых перестановок в окружающей верхушке, пойдя по пути конституционных изменений и формального увеличения полномочий парламента и правительства. Сделать это можно только посредством внеочередных выборов, которые уже фактически были обозначены объявлением новой программы «Нурлы жол» во время очередного послания президента 11 ноября, состоявшегося впервые в офисе правящей партии «Нур-Отан». Акорду заботит сейчас вопрос обеспечения преемственности власти, особенно в момент начала системного кризиса сырьевой экономики. Обострившаяся борьба между двумя главными группировками: Даригой Назарбаевой, с одной стороны, и Каримом Масимовым и Тимуром Кулибаевым - с другой, - тоже подтверждает это. Кроме этого, правящая «элита» спешит с проведением выборов из-за падения цен на нефть, общей неблагоприятной финансовой и экономической конъюнктуры, которые сделают выборы в 2016-м и 2017-м годах достаточно проблемными. В связи с этим Назарбаев пытается исключить все возможные политические риски, которые могут испортить начавшуюся игру, - в том числе и Компартию. Ведь рост недовольства и протестных настроений в обществе может в определенный момент сконцентрировать голоса части электората вокруг легальной КПК, по спискам которой могут пойти представители разгромленных оппозиционных партий и движений. Приостановление и дальнейшее закрытие КПК также вписывается и в общую линию режима по зачистке всего политического поля от остатков оппозиции. Поэтому дни старейшей партии сочтены. Выполнить требование по увеличению численности партии до требуемых сорока тысяч явно не удастся, а новые списки наверняка будут «забракованы». Взамен ликвидируемой КПК Акорда упорно выдвигает в качестве «оппозиционной» ОСДП Жармахана Туякбая, а для тех, кто голосовал за коммунистов - марионеточный КНПК Владислава Косарева. И с этого момента все выборы в Казахстане становятся полностью безальтернативными. Бонапартистский режим Назарбаева сформировал модель имитирующую многопартийность, когда все формальные организации полностью контролируются и управляются из администрации президента. Голосование за любую оставшуюся означает голосование за партию власти.  Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана Однако ликвидацией старейшей партии Акорда не выполнит поставленную задачу. Наоборот, процесс политизации и радикализации рабочего движения и протестных выступлений в Казахстане необратим. На месте уничтоженной оппозиции появится более радикальная, создаваемая снизу, особенно из среды молодежи. Место закрытой КПК займут другие левые группы. Наступает постепенно и смена поколений политических активистов, происходит выдвижение новых деятелей и организаций. Айнур Курманов Международное информационное агентство «Фергана» Таджикистан: Книгу президента страны Эмомали Рахмона начнут изучать в школах 2015-01-14 11:38 ИА Фергана.Ру  Фото «Озоди» «Учителям рекомендуется организовать круглые столы по обсуждению книги «Таджики в зеркале истории». Эта книга имеется во всех библиотеках, и большинство учителей читали ее», - добавил Алиев. Как отмечает «Озоди», президент Таджикистана считается автором более двух десятков книг, но раньше в школах их не изучали, знакомство с ними требовалось демонстрировать лишь при написании дипломных и научных работ. Теперь власти решили, видимо, последовать примеру Туркменистана и Узбекистана, где труды и речи президентов не только изучают в учебных заведениях, но порой даже сдают по ним экзамены. К примеру, туркменской молодежи приходилось сдавать экзамен на знание книги президента Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) «Священная Рухнама» и перед окончанием школы, и при поступлении в вузы республики. При жизни автора «Рухнамы» знание священного текста проверялось при вступлении в любую должность, при поступлении на любую работу, и даже при получении водительских прав. При новом президенте - Гурбангулы Бердымухамедове изучение «Рухнамы» в школах отменили, но теперь на уроках литературы, начиная с четвертого класса, школьники будут изучать произведения нынешнего главы государства. По информации Хроники Туркменистана, на изучение творений Бердымухамедова, а также книг, рассказов и стихов о нем, каждую четверть отводится по 7-10 учебных часов. При этом на изучение классиков мировой литературы, таких как Шекспир, Сервантес, Пушкин, по новой программе выделяется по 1-2 часа в четверть. В школьную программу включены, в частности, книги Бердымухамедова «Птица счастья», «Живая легенда» и «Имя доброе нетленно», а также роман Т.Джурдекова о Бердымухамедове «Внук воплотивший мечту деда» и посвященные президенту стихи и оды поэтессы Гозель Шагулыевой. Усердно внедряют в школьную программу и книги Ислама Каримова. Вот что пишет, к примеру, газета «Учитель Узбекистана»: «С первых дней третьей четверти учебного года учащиеся старших классов общеобразовательных школ приступили к глубокому изучению книги Президента Ислама Каримова «Узбекистан на пороге достижения независимости»… «В соответствии с приказом Министерства народного образования со второй половины учебного года во всех 9763 общеобразовательных школах вводится глубокое изучение книги Президента, имеющей огромное значение для воспитания молодого поколения в духе преданности идеям независимости, — говорит начальник отдела духовно-нравственного воспитания МНО Джамолиддин Камолов. — С этой целью были созданы и доставлены на места учебная программа 12-часового факультативного курса для 9-х классов, тезисы по темам предмета «Идея национальной независимости и основы духовности» и других дисциплин в 7—8—9-х классах, соответствующие методические рекомендации, учебный видеофильм, разработки уроков, а также их электронные варианты. Эти материалы размещены на веб-сайте www.uzedu.uz. Изучение фундаментального труда руководителя государства организуется для всех работников системы народного образования в форме 4-часового курса, для учителей и директоров общеобразовательных школ в региональных институтах переподготовки и повышения квалификации введен 6-часовой факультативный курс»… «Задача каждого педагога состоит в том, чтобы довести до сознания учащихся суть и значение мудрой, взвешенной и дальновидной политики главы государства, под руководством которого наш народ сумел мужественно преодолеть все трудности и тяжелые испытания на пути достижения суверенитета, идей, ставших фундаментом для его укрепления, создания «узбекской модели» развития, — отметила участник семинара, директор государственной общеобразовательной специализированной школы №1 города Зарафшана Дильбар Тухтаева». Похоже скоро изучать книги своего президента придется и школьникам Казахстана. За это ратует, к примеру, «Конгресс историков Казахастана», предлагая «включить в образовательные программы школ, колледжей и вузов обязательное изучение сокровенных слов о независимости, с которыми Елбасы обратился к нации». Их поддержал, в частности, депутат парламента Виктор Киянский, «потому, что наш Президент – это пассионарная личность, которая рождается один раз в сто лет. Сегодня Глава государства озвучивает мысли планетарного масштаба. Нурсултан Абишевич говорит нам, что мы должны быть настроены на мир, на строительство государства «Мәңгілік Ел». Эти ключевые понятия так же, как и новая экономическая политика «Нурлы жол», его призывы к толерантности, они должны изучаться с раннего возраста. И эту работу нужно начинать уже сегодня. То, что мы посеем в умах подрастающего поколения, то и пожнет наша страна в будущем», – цитирует Киянского Zakon.kz. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||