| ← Январь 2015 → | ||||||

|

1

|

2

|

4

|

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

||||||

|

18

|

||||||

|

25

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Новые правила для мигрантов: Получить патент станет сложнее и дороже

|

Новые правила для мигрантов: Получить патент станет сложнее и дороже 2014-12-17 18:23 Феруза Джани Фото: Савостьянов Сергей/РГ С первого января 2015 года на российском рынке труда меняются условия игры для иностранных трудовых мигрантов, приезжающих в безвизовом порядке: разрешение на работу уступает свои позиции патентам, а механизм квотирования рабочей силы замещается возможностью приостанавливать выдачу патентов по вердикту региональных властей. Понятие «патент для трудовых мигрантов», введенное в России 1 июля 2010 года, хорошо зарекомендовало себя благодаря несложной процедуре оформления, что привлекало иностранцев, и вливанию в российскую государственную казну более чем 35 млрд рублей за четыре года и четыре месяца действия. В то же время оформить разрешение на работу (РНР) было сложно, и в первую очередь - из-за необходимости получить установленные государством квоты на привлечение иностранной рабочей силы. Люди не знали, где их брать, к кому обращаться, у какого работодателя есть квоты, а у кого они уже закончились. Приезжие половчее и с деньгами находили посредников, которые за 20-30 тысяч рублей помогали им обзавестись этим необходимым для работы у юридических лиц документом. Другие же, не найдя таких помощников, не имея лишних средств или обжегшись на мошенниках, работали незаконно. Таких оказалось очень много, и даже власти России стали признавать, что квотирование рабочей силы лишь усугубляет ситуацию, загоняя мигрантов глубже в тень и подпитывая силы коррупции. В 2014 году, наконец, было принято, можно сказать, революционное решение отказаться от квотирования и РНР, взамен мигрантам предложили оформлять патенты, которые позволят трудоустраиваться не только у физических лиц, но и у юридических. На первый взгляд, для иностранцев – событие радостное, поскольку по опыту знают, что оформить патент значительно легче, чем РНР. А власти российских регионов уже с энтузиазмом подсчитывают доходы, которые им сулит продажа таких разрешительных документов. Но присмотревшись, понимаешь, что радость несколько преждевременна. Авторы нововведений скрестили процедуры оформления РНР и патентов, и получить созданный ими гибрид, судя по новому пакету документов, не проще, если не сложнее, чем отправляемое в Лету разрешение на работу. Если раньше мигранту достаточно было представить (1) паспорт, (2) миграционную карту, (3) документ о регистрации по месту пребывания, (4) заявление и (5) квитанцию об оплате патента, то с 1 января 2015 года, согласно Федеральному закону 357-ФЗ, к этому набору добавляются (6) договор (полис) добровольного медицинского страхования (ДМС), (7) комплект медицинских справок об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, наркомании и ВИЧ-инфекции, (8) сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ ее законодательства. И фотографии, разумеется. Весь пакет документов мигрант должен успеть подать в течение тридцати календарных дней с момента въезда на территорию России, а раньше срок не ограничивался. Если же иностранец не уложится в отведенное время, ему придется заплатить штраф за нарушение срока обращения за оформлением патента и, соответственно, приложить к пакету документов (9) квитанцию. Поскольку размер штрафа, по словам заместителя руководителя Департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС России Дмитрия Демиденко, будет составлять от 10 до 15 тысяч рублей, а нарушителей ожидается много, то региональные бюджеты уже, наверное, замерли в предвкушении немалых барышей.Срок нарушить несложно хотя бы потому, что тестирование на владение русским языком и знание истории России и основ ее законодательства проводят не каждый день, а большинство мигрантов вряд ли обойдутся без специальной подготовки на учебных курсах. От необходимости представлять сертификат освобождаются лишь иностранцы, которые предъявят школьный аттестат или диплом об образовании государственного образца, выданный до 1 сентября 1991 года на территории государства, входившего в состав СССР, или документ об образовании, выданный с 1 сентября 1991 года на территории России. Часть названных выше документов трудовым мигрантам придется приобретать – на законном основании: платить за медицинские справки (1500 рублей, здесь и далее - цены московские, примерные), полис ДМС (5400 рублей), нотариальный перевод паспорта (от 900 рублей), сертификат (3000 рублей за тестирование, подготовка к нему влетит в 5900 или 750 рублей за академический час), патент (4000 рублей в месяц). Итого – приблизительно 15.000 рублей без стоимости подготовки к тестированию. Кроме того, многим придется платить за регистрацию по месту пребывания, поскольку арендодатели, согласные зарегистрировать квартиросъемщика, - явление редкое. И не забудем про авиа или железнодорожные билеты до пункта назначения в России и стоимость аренды жилья. Таким образом, патент с 1 января 2015 года подорожает более чем в десять раз – ранее мигрантам для его оформления достаточно было заплатить 1000, затем 1216 рублей. Кроме того, раньше обладатель патента платил, в случае ежемесячного продления действия этого документа, 14.592 рубля в год и был чист перед налоговыми органами, поскольку плата за патент является «налогом на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа», а с работающего по РНР налоги удерживал и перечислял в соответствующую инспекцию работодатель. Теперь же мигранту придется платить 48.000 в год плюс подоходный налог по месту работы. В ФМС, по словам Дмитрия Демиденко, понимают, что теперь мигранту придется серьезно и вполне официально вложиться во входной билет на российский рынок труда, но надеются, что эти расходы возьмут на себя работодатели...

Закон обязывает выдать иностранцу патент или отказать в нем не позднее десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего заявления. Если в патенте откажут, мигрант сможет обратиться за ним только через год. Для тех, кто будет работать у юридических лиц, закон 357-ФЗ устанавливает требование в течение двух месяцев со дня выдачи патента представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в выдавший патент орган копию трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ либо оказание услуг. Патент будет выдаваться на срок от одного до двенадцати месяцев. Многих иностранных работяг порадует возможность переоформить его по истечении года, не выезжая за пределы Российской Федерации. При этом получать его надо будет по уже описанным выше правилам, разве что не придется тратиться на сертификат о владении русским языком, знании истории и основ законодательства, – он действует пять лет. Кстати, работающим сейчас по РНР мигрантам не понадобится менять его на патент до окончания срока действия разрешения на работу либо его аннулирования по каким-либо причинам. Те же, кто ранее оформил патент, после 1 января продлить его не смогут. Ответы Федеральной миграционной службы России на вопросы информагентства «Фергана.Ру» доступны по этой ссылке. А теперь коснемся темы отмены системы квотирования иностранной рабочей силы. На трудовых мигрантов из безвизовых стран она была распространена в 2007 году. Тогда квота составляла 6 млн человек, но уже в следующем году ее сократили в три раза. Квота на 2014 год была установлена в размере 1,6 млн человек. Заявки на привлечение иностранных мигрантов работодатели должны были подавать за полгода - весной. Специалисты не раз отмечали, что экономическая ситуация не позволяет предсказать потребности в рабочей силе заранее, многие работодатели получали квоты впрок, затем делились ими с теми, кому в этом деле не повезло, или же продавали иностранным работникам, что породило отдельный вид теневого бизнеса. Тем не менее, система квотирования продержалась семь лет. С 2015 года количество иностранных мигрантов в России будет регулироваться отказами в выдаче патентов. То есть, если регион посчитает, что иностранцев у него работает достаточно, он может направить в ФМС запрос о приостановлении на определенный период выдачи мигрантам разрешительных документов. Таким образом, те, кто опасается, что нововведения в миграционной сфере приведут к значительному росту числа трудовых мигрантов на российских просторах, могут успокоиться: легче иностранцам не будет, не исключено, что количество нелегально работающих даже увеличится. И в заключение: краткосрочная «миграционная амнистия», вероятность которой руководитель ФМС Константин Ромодановский допускал в октябре, пока не ожидается. Феруза Джани Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Новый «передел земли» по устной указке премьер-министра 2014-12-18 11:42 Соб.инф. Как узнала «Фергана» из собственных источников, премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал устное распоряжение хокимам (главам администраций) областей о смене политики в отношении фермерских хозяйств. Суть распоряжения - уменьшить количество гектаров, отданных под хлопок и зерно, на 20%, но отдать под эти культуры лучшие земли: незасолённые, чистые, удобные для полива. Остальные земли разрешено отдавать новым людям, преимущественно тем сельским жителям, кто возвращается на родину из России и Казахстана, под огороды, животноводство и сады. Как была воспринята новая инициатива премьера, чем это «грозит» сельскому хозяйству республики и как новый передел земли выглядит в реальности - «Фергане» рассказал один из фермеров. Приход Мирзиеева: никакой финансовой амнистии С 1996 по 2003 годы Шавкат Мирзиеев проработал хокимом (главой исполнительной власти) Джизакской и Самаркандской областей. В 2003-м он триумфально вернулся в Ташкент на должность премьер-министра республики. И начал с того, что убедил президента: хватит нянчиться с фермерами. Нужно жестче. До 2003 года фермерам ежегодно списывали все задолженности. Все, что фермеры оказывались должны нефтебазе, райхимии, МТП, агропромам, все, что они не доплатили в налоговую, за электроэнергию и проч., - поставщики должны были требовать у Министерства финансов. К фермерам претензий не предъявляли, и каждый новый год они начинали с чистого листа. Конец 2003 года не предвещал никаких перемен. Фермеры организованно сверялись с поставщиками, сдавали акты сверки в вышестоящие инстанции. Многие даже в феврале 2004 года не сдавали балансовые отчеты в налоговые органы, надеясь, что вот-вот министерство финансов объявит «помилование»… Но срок сдачи отчета подходил, и фермеры договаривались с налоговиками: давай мы сейчас сдадим отчет, но когда выйдет распоряжение о снятии задолженностей, мы его переделаем. Но переделывать не пришлось. А те, кто не сдал его вовремя, заплатил штраф. С тех пор фермеры почти забыли, что такое снятие задолженности. Сегодня эти долги перед поставщиками доходят до ста-двухсот миллионов сумов. Кое-какие суммы задолженностей министерство финансов все же гасит, но спустя годы, поэтому эти выплаты не имеют никакого эффекта и не приносят фермерам реального облегчения участи. Семена, шрот и шелуха Раньше фермеры, выполнившие план, могли получить с хлопзавода технические семена и сдать их на масложиркомбинат, где из них делали масло. Кроме того, фермер получал и шрот, и шелуху, а деньги масложиркомбинату платил только за переработку. К концу 2004 года госрасценки за переработку семян резко возросли и сравнялись с рыночными. К концу 2005 года фермерам перестали отдавать хлопковое масло, возвращали только шрот и шелуху. А в 2006 году им вообще перестали выдавать технические семена хлопка. Оптимизация как ошибка Если в 2000-2004 годах и в начале 2005 года почти каждый стремился стать фермером, то к 2006-у году люди уже начали подумывать, стоит ли овчинка выделки. Фермерство перестало быть успешным бизнес-проектом. Известны случаи, когда в 2004 году за одно поле в одном контуре фермеру предлагали новый автомобиль «Нексию», лишь бы фермер подал в отставку, а затем претендент на освободившееся место еще должен был давать взятки хокиму района, и так далее. В 2006 году стремление стать фермерами стало слабеть, а к 2007 году вообще сошло на нет. В 2008 году придумали оптимизацию земель фермерских хозяйств. Распоряжением президента Узбекистана №3077 от 6 октября 2008 года было указано, что у фермера хлопково-зернового направления должно быть не менее 80 гектаров, садоводческого направления - 5 га, животноводческого – 13,5 га, а овощеводческого – 10 га. Решено было «закрыть» всех фермеров, у которых земли оказалось меньше, чем положено. Одновременно были закрыты и многие неугодные фермерские хозяйства. Кроме того, подали заявления о возвращении земли государству те, кому надоело ходить в фермерах без копейки в кармане. Дело доходило до того, что в СИУ (бывшем совхозе) собирали фермеров и отнимали у них печати и штампы. Если раньше, когда фермерское хозяйство закрывали «сверху», фермер оспаривал это решение, ходил по инстанциям и к влиятельным людям, которые могли позвонить местному хокиму, то в 2008 году, в период массового закрытия фермерских хозяйств под предлогом оптимизации, никакого массового желания оспорить это решение не возникло. Фермеры легко отдавали свои печати и штампы участковым милиционерам, бросали землю и уходили в поисках другой работы. Видимо, с конца 2008 года и стало расти количество людей, уезжающих в Россию и Казахстан в поисках заработка, которых, в конце концов, назвали лентяями. В конце 2009 года власти признали, что с фермерством в период оптимизации были допущены грубые ошибки, и на исправление таких ошибок ушли следующие несколько лет. Да, в 2009 году появились фермерские хозяйства с большим количеством гектаров, но нужны были серьезные средства и силы, чтобы эту землю обработать. Когда начинали оптимизацию, то говорили, что чем больше земли у фермера, тем больше будет урожай, а значит, и прибыль, которую можно будет пустить на покупку сельхозтехники и т.д. Но получилось наоборот. Госцены на хлопок и зерно растут от силы на 5% в год, а вот цены на нефть и удобрения поднимаются резко, иногда в два раза. Банки же не могут увеличить сумму льготного кредита, потому что кредит выдается в размере 60% от суммы договора фермера с хлопзаводом и элеватором. Обещанные Министерством финансов субсидии где-то забуксовали… Понятно, что из-за отсутствия финансов фермеры не могли обработать большую площадь земли. Именно в этот период перестала поступать из-за рубежа пахотная техника, а имеющиеся в 1997-2003 годах «Магнумы» (сельхозтехника) устарели. Кроме того, из 50 га одного контура обязательно какая-то часть была засолена, какая-то - засорена, или земля пришла в негодность из-за неправильной эксплуатации в предыдущие годы. Если фермер до оптимизации худо-бедно обрабатывал 50 га, то теперь, после оптимизации, когда ему добавили еще 50 га, ничего не мог сделать: техники не хватало, денег не хватало… И после 2009 года «оптимизированные» фермеры стали разоряться. Фермеров, которые были не в состоянии возвратить льготные хлопковые и зерновые кредиты банку, начали отдавать под суд, и он выносил решение отнять у фермера технику, в счет долга. Таким образом, к началу 2010 года многие фермеры остались без тракторов. Более того, именно в этот период появились фермеры-пройдохи, которые в земледелии ничего не смыслят, знают только, что надо давать взятки директору СИУ и землемеру, чтобы они «не заметили», что вместо хлопка и зерна засеян огород. В огородах вообще были заинтересованы многие: так, фермеры, имеющие 60-70 га земель для хлопка и зерна, отдавали 15-20 га под овощи. В начале 2014 года против таких «огородников» начались репрессии. Можно сказать, что оптимизация положила конец работе фермеров, которые сотрудничали с агрономами, и многие земли пришли в негодность. Новая инициатива премьер-министра Видимо, проанализировав все недостатки, в начале декабря 2014 года премьер-министр Мирзиеёв дал устное распоряжение хокимам областей, а те, в свою очередь, донесли мысль - тоже в устной форме - до фермеров на собраниях. Итак. Всем хокимам поручается уменьшить количество гектаров, отданных под хлопок и зерно, на 20%. Но это должны быть лучшие гектары, чистые, незасолённые, не трудные для полива. Остальные земли было решено отдавать новым людям, преимущественно тем сельским жителям, кто возвращается на родину из России и Казахстана, чтобы на этих землях создавались новые животноводческие, садоводческие, овощеводческие, в том числе и картофелеводческие, фермерские хозяйства. Кроме того, категорически запрещается одному фермеру в одном контуре устраивать два фермерских хозяйства разного направления, например, хлопок-зерно и сад-огород. Запрет вызван тем, что если фермер будет хозяином и огороду, и хлопку, то лучшие земли он, конечно же, отдаст под овощи, а хлопку оставит засоленные.

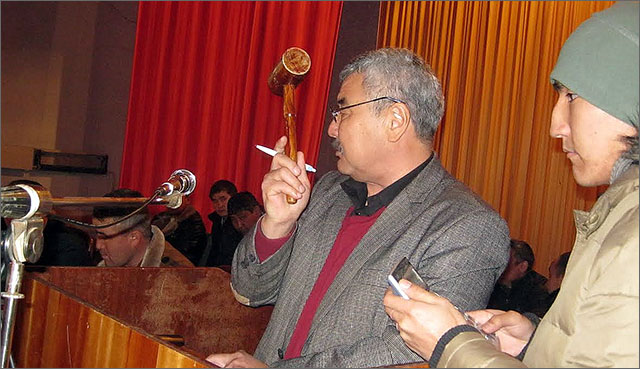

Приказано даже, чтобы местные хокимы пристально изучили досье каждого нового фермера и проследили, чтобы он не приходился даже дальним родственником какому-либо фермеру по соседству. Власть пообещала: отныне фермеров не будут заставлять сеять хлопок и зерно на неподходящих землях. Ни в коем случае! Следить за этим должны местные прокуроры, и если глава администрации нарушит это требование, сообщать наверх, вплоть до премьер-министра. Что ж, звучит оптимистично. Но народ уже ни во что не верит. Такие прекрасные слова говорят в конце каждого года - вот уже десять лет. И в прошлом, и в позапрошлом году прокуроры всю зиму твердили, что на землях садоводческих, животноводческих, овощеводческих фермерских хозяйств сеять хлопок запрещается. Но когда пришла пора - прокуроры обо всем «забыли», вызвали к себе весной фермеров и показали им распоряжение хокима района, сколько этот фермер, который специализируется на животноводстве, должен засеять хлопчатника. - Это твое фермерское хозяйство? Тебе запланировано столько-то гектаров хлопка. - Но у меня животноводческое… Вы же сами всю зиму говорили… - Я говорил, чтобы вы не допускали, чтобы на ваших гектарах разместили хлопчатник. Но раз ты допустил, значит, ты отвечаешь. Теперь на этот гектар ты обязан посадить хлопчатник. - Но… - Никаких «но», завтра приеду, посмотрю, чтобы хлопок был посажен, не то тебе несдобровать. И проверяли. И наказывали. И помня об этом, люди уже не верят прокурорам, которые превратились в послушных исполнителей воли хокимов. Деньги вперед Самое главное в новой инициативе: за каждый получаемый гектар фермер должен внести на свой расчетный счет 500.000 сумов наличными - в качестве уставного капитала. Последовательность такая: получить решение хокима, печать, штамп. Потом открыть счет в банке и внести деньги. Но хокимы тоже никому не верят и требуют, чтобы сначала деньги были внесены в банк. И только после того, как банк дал справку, хоким подписывает решение об открытии фермерского хозяйства. Тут начинают сомневаться будущие фермеры. А если хоким не подпишет, а деньги уже внесены? Кроме того - без решения хокима расчетный счет фермерский не открыть. Замкнутый круг. И тогда хоким предлагает: ты внеси деньги на счет того фермера, в контуре (землях) которого ты получишь свои гектары. Кое-какие догадливые претенденты уже пошли и договорились с действующим в этом контуре фермером, что внесут деньги, а потом, глядишь, и поменяются с ним местами посевов. А угрозы прокуроров и хокимов - ерунда, каждую зиму одно и то же. Весна придет - все обещания забудут. Но взнос 500.000 сумов за каждый гектар - обязателен. За этим следит премьер, поэтому прокуроры и хокимы постоянно проверяют соответствие количества гектаров у фермера и его уставного капитала. Молодежь не думает о выращивании хлопка и зерна - все знают, насколько это убыточно и проблемно. Если они и собираются получить землю, то вовсе не для хлопководческо-зерноводческого фермерства. В головах одна мысль: сколько гектаров можно взять под огород. И вот уже пошли слухи, что надо будет еще давать по 500.000 сумов за каждый гектар хокиму за открытие садоводческих, овощеводческих и животноводческих гектаров. Причем если дать в руки, то говорят, можно получить не только засоленные или засоренные земли, но и очень даже неплохие. А если приплатить еще и землемеру, то он на бумаге обозначит хорошие земли как «засолённые». И поэтому в хокимиятах ажиотаж. Все бегут в надежде получить лакомый кусок земли. Нужно успеть, опередить конкурента. По сути, инициатива верховной власти можно признать удачной в нынешней ситуации. Многие сельские жители найдут себе работу: овощеводческим, садоводческим и животноводческим фермерским хозяйствам требуется много рабочих рук. Если считать, что в среднем на гектаре работает одна семья, а по самым грубым расчетам в каждом районе под такие хозяйства дадут по 2000 га, то образуется еще 200 новых фермерских хозяйств (по 10 га), а значит, две тысячи семей получат работу, а это примерно десять тысяч человек. Кроме того, на столах людей появится, наконец-то, вдоволь овощей, фруктов и животноводческой продукции, - и все это можно только приветствовать. Одно только настораживает. Премьер-министр Шавкат Мирзиёев никогда не отличался последовательностью. Обычно он экспромтом дает задания подчиненным, а в самый разгар выполнения его поручений вдруг может остановиться, забыть обо всем и переключиться на что-то другое. Или еще хуже: даст другое задание, которое противоречит первоначальному. Мы не раз были свидетелями такого. Можно вспомнить только историю с гаражами: в 2012 году по устной инициативе Шавката Мирзиеева и письменным указаниям районных хокимов Ташкента начали сносить частные гаражи возле многоэтажек. Обещали вместо старых гаражей построить новые, многоэтажные. Машины стали оставлять на улицах, участились угоны, воровство запчастей. Когда люди начали возмущаться, премьер вдруг обвинил во всем местных хокимов и снос гаражей был остановлен. Похожая история случилась несколько лет назад с пристройками к многоэтажным домам. Поэтому точной уверенности, что и новая инициатива Мирзиеева о перераспределении сельскохозяйственных земель, будет доведена до конца, - нет. Международное информационное агентство «Фергана» История одного аукциона, или Как Кыргызстан заработал $4,5 млн 2014-12-18 19:03 Алексей Василивецкий У входа в заброшенную шахту месторождения сурьмы. Фото автора Горнодобывающая отрасль Кыргызстана сталкивается сегодня с проблемой обеспечения прозрачности, в том числе в вопросах выдачи лицензий на разработку месторождений. Одна из самых прозрачных форм лицензирования – аукционы: кто больше заплатил, тот и победил. Эта форма начинает приживаться в Кыргызстане, о чем свидетельствуют итоги недавнего аукциона на право разработки месторождения Кассан. Торгам, правда, предшествовал скандал. В советское время поселок Терексай, расположенный в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, был крупным горнодобывающим центром. Об этом свидетельствует многое – от названия улицы «Горняк», на которой стоит местная гостиница, до продырявивших окрестные горы заброшенных штолен. Впрочем, закрыты некоторые шахты только официально. Нелегалы, которых местные именуют «апачи», как американских индейцев, добывают кустарными методами полезные ископаемые на свой страх и риск. Риск, кстати, немалый. Заведующая местной больницей говорила мне, что к ней практически каждую неделю привозят кого-то из «апачей», попавших под завал. Тех, кого смогли откопать. Но до былой славы поселку далеко. На улице прямо в разгар рабочего дня лениво играют в карты люди в спецовках с надписью «Кыргызалтын», в гостинице, принадлежащей рудоуправлению, не найдешь даже полотенец, а заведующая больницей в Терексае ломает голову над тем, где взять средства на ремонт оборудования в котельной, в местном бюджете - огромная дыра. Между тем, запасы полезных ископаемых на территории района есть. Летом нынешнего года Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам Киргизии объявило аукцион на месторождение сурьмы Кассан. Этот минерал широко востребован в различных отраслях производства – от изготовления полупроводников до выпуска огнеупоров и оболочек кабелей. Основной объем мирового производства сурьмы дает Китай. Неудивительно, что китайцы заинтересовались и этим месторождением. Нынешнее руководство Госгеологии всеми силами стремится продемонстрировать прозрачность и открытость своей работы. Именно поэтому решено было проводить аукцион публично - в терексайском Доме культуры. В июле на торги подали заявки восемь компаний, в том числе китайцы. В Терексай приехали двое депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Алтынбек Сулайманов и Исхак Пирматов - по их словам, для наблюдения за прозрачностью процедуры (хотя молва связывала их с одной из фирм-претендентов). Аукцион начался очень бодро, вскоре цена приблизилась к двум миллионам долларов. В этот момент, как мне впоследствии рассказали свидетели, сидевших в зале молодых людей кто-то по очереди стал вызывать на улицу. Вернувшись, парни стали вести себя агрессивно: кричать, шуметь, бросать бутылки с водой… Аукцион пришлось прекратить. Депутаты же, находившиеся в зале, ничего не сделали для того, чтобы успокоить людей. Руководство Госгеологии оказалось перед нелегким выбором. Если провести аукцион в Бишкеке, как это воспримут терексайцы, дадут ли они потом победителям работать? Снова везти конкурсную комиссию в Терексай – а не начнутся ли в ходе торгов массовые беспорядки? Местное население в основном стояло за второй вариант. Как заявила мне директор терексайской школы: «А вдруг, если конкурс проведут в Бишкеке, нам ничего не достанется?» Как видим, даже одна из хорошо образованных женщин района испытывала такие опасения (хотя по закону распределение средств от аукциона абсолютно не зависит от места его проведения – деньги, выплаченные за право разработки недр, делятся между бюджетами района, республики и Госгеологии). В итоге остановились на втором варианте. Приехавшие 28 ноября в Чаткальский район члены конкурсной комиссии испытывали некоторую нервозность, но вида не подавали. У входа в Дом культуры стояли не только усиленные наряды милиции, но даже, на всякий случай, машина скорой помощи. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что зрители из числа жителей района настроены довольно благодушно. Никаких депутатов из Бишкека в зале не наблюдалось. Сумму назначили стартовую, а не $2 млн, на которых остановились в прошлый раз. К этому моменту из восьми претендентов осталось четыре – остальные решили скооперироваться с теми, кто имел наибольшие шансы на выигрыш. Перед началом процедуры председатель конкурсной комиссии, заместитель директора Госгеологии Улан Рыскулов объяснил собравшимся, что часть бонуса за право разработки месторождения – далеко не все, что получит их район. Когда начнется добыча, компания будет обязана по закону перечислять два процента от прибыли на развитие инфраструктуры района. Так что у местного населения есть прямая заинтересованность в том, чтобы добыча сурьмы началась как можно быстрее. И торги стартовали. Аукционист, специально привезенный из Бишкека, громко называл цифры, а участники торгов тянули вверх таблички с номерами, предлагая все более высокую цену за Кассан. Основная борьба развернулась между ОсОО «Сан Фенг» (за которым, как сообщил перед началом аукциона представитель компании, стоит китайское государство) и местным ОсОО «Терексай Жаштары» («Молодежь Терексая»). Зрители внимательно следили за борьбой компаний, предлагавших такие суммы, которые сельчане не то что никогда в руках не держали, но даже и не видели. Сколько получит в этот раз государство за право пользования месторождением? До двух миллионов цена поднялась уже в течение получаса и не собиралась останавливаться. То и дело раздавался стук молотка аукциониста: два миллиона сто тысяч – раз, два, два миллиона сто двенадцать тысяч… По мере приближения цены к четырем миллионам долларов, китаец становился все более задумчивым, с кем-то часто консультировался по мобильному телефону. Но от борьбы отказываться не спешил. Создавалось впечатление, что «Сан Фенг» все-таки вырвет победу.

Однако борьба, продолжавшаяся два часа, окончилась победой «Терексай жаштары», предложившего 4 миллиона 521 тысячу долларов за право разработки месторождения, содержащего 39 тысяч тонн сурьмы. Публика встретила итог аукциона аплодисментами. В кулуарах представители фирмы из КНР говорили, что стоимость бонуса выше четырех с половиной миллионов долларов показалась им чрезмерной. Как сообщил мне Улан Мамбеткулов, один из учредителей «Терексай жаштары», ранее его компания добычей полезных ископаемых не занималась, это ее первый опыт, и вообще компания была создана именно под данный конкурс в 2014 году, но у нее есть инвестор, готовый финансировать разработку. То есть, в действительности работать будет кто-то другой. Впрочем, с точки зрения интересов государства это уже не имеет значения. Что бы произошло, если бы победитель оказался не способен перечислить в бюджет заявленную им сумму? Победу автоматически присудили бы следующему участнику, который предложил всего лишь на 12 тысяч долларов меньше (таков был шаг аукциона). Кроме того, отказавшийся теряет залог в размере 100 тысяч долларов, внесенный за право участия в аукционе. В данном случае это не потребовалось. На днях компания «Терексай жаштары» внесла всю положенную сумму в бюджет и уже получила лицензию.

По словам председателя тендерной комиссии, заместителя директора Госгеологии Уланбека Рыскулова, на данный момент это самый высокий результат для аукционов на право пользования недрами, когда-либо проводившийся в Кыргызстане (ранее самый высокий результат составлял 670 тысяч долларов). Рыскулов подчеркнул, что аукцион - форма торгов, обеспечивающая высокую степень прозрачности, и в дальнейшем она будет широко применяться в процессе лицензирования. Таким образом, Госгеология, решившись на новый аукцион на той же площадке, не прогадала. В выигрыше остались и государство, и местное сообщество. И никто не может поставить справедливость торгов под сомнение. Хороший подарок для киргизского бюджета к Новому году. Алексей Василивецкий, фото автора Международное информационное агентство «Фергана» Умида Ниязова: «Почему мы говорим о революции в контексте Узбекистана?» 2014-12-18 19:38 Умида Ниязова Ответ на размышления Ташпулата Рахматуллаева о пагубности революции в Узбекистане Статьи самаркандского журналиста Ташпулата Рахматуллаева о нежелательности революции в Узбекистане (тут и тут) вызвали у руководителя правозащитной организации «Узбекско-Германский форум» Умиды Ниязовой желание высказать свою точку зрения. По ее мнению, мысли о революции или ином виде протеста возникают потому, что узбекская власть отказывается решать насущные проблемы людей, а все свои силы направляет на пропаганду и борьбу с критиками режима. Кто сказал, что революция - это хорошо? Возможно, в окружении уважаемого Ташпулата Рахматуллаева много людей, которые считают, что революция - это положительное явление для Узбекистана, и, вероятно, поэтому журналист настойчиво утверждает, что «революция ему не нужна». Однако я не знаю ни одного придерживающегося оппозиционных взглядов узбекистанца, который бы сказал, что революция - это благо для страны и ее необходимо осуществить. Я думаю, что это даже не предмет для дискуссии. Однозначно, революция сопровождается хаосом и беспорядками, и даже если ее лидеры хотят принести благополучие народу, результат таких потрясений совершенно непредсказуем. Но почему мы заговорили о революции в контексте Узбекистана? Ответ очевиден: потому что безответственная власть отказывается решать насущные проблемы людей, вместо этого все свои силы направляет на пропаганду и борьбу со своими критиками. Соглашусь с тем, что большинство людей в Узбекистане, возможно, продолжают уважать президента Ислама Каримова и во всех бедах склонны винить местную власть. Этим отчасти занимается и Ташпулат-ака, описывая проблемы людей из-за отсутствия газа и электроэнергии, сетуя на беспечность власти в Самарканде и взывая к совести руководителей «Узбекэнерго» и «Узтрансгаза». Но что-то мне подсказывает, что обожаемый народом президент Каримов не имеет представления об энергетическом кризисе, охватившем страну. Не потому что, если бы знал, то начал решать проблемы, а потому, что насущные проблемы людей не обсуждаются в официальной прессе, нет дискуссий и предложений по выводу страны из энергетического кризиса. Президенту и его окружению проблемы людей не интересны, а главное - не угрожают их благополучию и дальнейшему пребыванию у власти. Пока не угрожают. Тот самый «синдром отключенного сознания» помогает людям в Узбекистане выжить в этих реалиях, продолжать верить, что где-то на самом верху есть ответственная власть, что кто-то в состоянии начать, наконец, проводить реформы. Иначе во что можно верить и как надеяться на лучшее, если предположить, что политическая элита Ташкента бездарная, лживая и безответственная? Без «массового прозрения», которое, по мнению Ташпулата-ака, нежелательно, в стране не будет изменений. Люди должны быть ответственными и думающими гражданами, иначе придется рассуждать о восстании и революции как о единственной возможности для изменений в Узбекистане. Никогда не поздно начинать реформы, но вопрос состоит в том, кто их будет осуществлять. Есть ли в Узбекистане хоть малейшая возможность того, что политическая элита, спецслужбы и сотрудники президентского аппарата перестанут врать и воровать, задумаются о том, что страна нуждается в демократических и экономических реформах? К сожалению, я не верю, что способные на это люди в узбекской власти есть. Приоритет экономики над политикой? Приоритет экономики над политикой – эта мантра, придуманная президентом Каримовым или кем-то из его окружения, повторяется второй десяток лет. «Нужно сначала провести экономические реформы», говорит и уважаемый Ташпулат-ака. На практике это обернулось тем, что власти уничтожили политическую оппозицию, заткнули рот всем СМИ, изжили в инициативных и честных людях желание участвовать в управлении страной. Разве у нас есть возможность открыто и без цензуры обсуждать в центральных СМИ проблемы отсутствия света и газа? Разве самаркандский хоким (глава администрации) или руководители газовых предприятий принимают решения об объемах поставок газа и электроэнергии населению страны? Разве не в президентском аппарате принимается решение о том, сколько газа продать Китаю, а сколько оставить собственному населению, чтобы оно совсем не закоченело от холода? Кто-нибудь из властей предержащих хоть раз объяснил людям, куда делись газ и свет? Нам предлагают на время забыть, что существуют проблемы с отсутствием в Узбекистане политической оппозиции, гражданского общества, независимости судов, свободы прессы и так далее. Вместо этого, мол, нужно сосредоточиться на решении вопроса о том, как накормить народ. В данном случае народ воспринимается как некая безликая масса, над которой власть будет проводить эксперименты, а ей, этой массе, совсем не обязательно знать, что это за опыты, оценивать их и участвовать в реформах. Но странным образом отсутствие политических свобод, сменяемость власти и свобода прессы имеют непосредственную связь с наличием в домах людей света, еды и тепла. Пример Северной и Южной Корей подтверждает этот тезис: всеобъемлющая любовь к вождю сопровождается голодом и холодом, а сменяемость власти - благополучием, брендом Samsung и успехом Gangnam Style. Политические и экономические реформы должны проводиться одновременно. Открытое обсуждение экономических проблем в стране - это политика. Когда президент Каримов выйдет к настоящим журналистам и сможет внятно объяснить людям, почему они мерзнут каждую зиму, почему миллионы соотечественников уезжают работать в Россию, кто виноват в царящей в стране коррупции и безработице, а главное, как и в какие сроки он собирается решать эти проблемы, вот тогда-то и вернутся свет и газ в наши дома.  Умида Ниязова «Нужно не допустить, чтобы иностранные «покровители» под надуманными предлогами вмешивались во внутренние дела страны», - считает Ташпулат Рахматуллаев. Революционная смена власти в Украине ему представляется как зло, которое нельзя допустить в Узбекистане. Сравнив убранство домов президента Януковича и канцлера Германии Ангелы Меркель, приходишь к однозначному мнению, что у украинцев были-таки причины для возмущения. Любители заговоров скажут, что революцию на Украине устроила Америка. Однако нельзя отрицать, что без серьезных причин люди не выходят на улицу, тем более - не идут умирать под пули. И это главное, над чем должны задуматься те, кто сегодня управляет Узбекистаном. Нужно забыть пропагандистскую шелуху о том, что те, кто их критикует, делает это на деньги иностранных покровителей. Нужно слушать людей, любящих свою страну и желающих изменений к лучшему, слушать таких патриотов, как, например, Ташпулат Рахматуллаев. Умида Ниязова, политический беженец, руководитель правозащитной организации «Узбекско-Германский Форум», Берлин Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||