| ← Июнь 2012 → | ||||||

|

3

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

17

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Кыргызстан: Адвокаты Азимжана Аскарова добиваются пересмотра дела

|

Кыргызстан: Адвокаты Азимжана Аскарова добиваются пересмотра дела 2012-06-25 13:46 Фергана Адвокаты приговоренного к пожизненному лишению свободы правозащитника Азимжана Аскарова хотят добиться возобновления рассмотрения его дела - по вновь открывшимся обстоятельствам. Они нашли более ста новых свидетелей по связанным с Аскаровым эпизодам трагических событий июня 2010 года на юге Кыргызстана. Напомним, руководитель правозащитной организации «Воздух» Азимжан Аскаров был признан виновным в организации массовых беспорядков в Джалал–Абадской области, разжигании межнациональной розни, захвате заложника и убийстве участкового милиционера. В сентябре 2010 года районный суд приговорил его к пожизненному заключению, 20 декабря 2011 года Верховный суд Киргизии оставил приговор в силе. Правозащитник находится в исправительной колонии №47. Защита Аскарова, понимая, что его дело не было расследовано тщательно и в нем много белых пятен, старается добиться нового рассмотрения. О проделанной работе «Фергане» рассказала юрист правозащитного центра «Граждане против коррупции», адвокат Аскарова Евгения Крапивина. - Насколько вероятно новое судебное разбирательство по делу Азимжана Аскарова? - Еще 23 декабря 2011 года мы отправили на имя президента страны письмо с просьбой дать Генеральной прокуратуре поручение возобновить производство по делу Аскарова по вновь открывшимся обстоятельствам. Ответа от президента нам так и не пришло. В феврале-марте юристы нашего центра Валерьян Вахитов и Хусанбай Салиев ездили в Базар-Коргон для сбора свидетельских показаний: опрашивали местных жителей, взяли у них письменные объяснительные, засняли их показания на видео. Собранные материалы 18 мая мы отправили генпрокурору Аиде Саляновой. 29 мая мы получили ответ, что наше обращение отправлено прокурору Джалал-Абадской области К.Токтогулову. Это означает, что 29 мая началось расследование дела Аскарова по вновь открывшимся обстоятельствам. Сейчас мы ждем от генпрокуратуры ответа, достаточно ли этих свидетельских показаний для того, чтобы по вновь открывшимся обстоятельствам был назначен новый судебный процесс. Процедура такова: мы обращаемся в Генпрокуратуру, она отправляет запрос в областную прокуратуру, та проводит проверку свидетельских показаний, а итоги расследования отправляют в Генпрокуратуру, где их проверяют и, если факты найдут подтверждение, дело Аскарова перешлют в Верховный суд, который и решит, отправить дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам или нет. В случае положительного решения судебный процесс начинается заново. Нам сообщили, что прокуратура Джалал-Абадской области должна дать Генпрокуратуре ответ 15 июня. Этот срок уже истек, ждем реакции. - Во время всех судебных заседаний по делу Аскарова возникали проблемы с обеспечением свидетелей со стороны подсудимого. Как вам удалось найти новых свидетелей? - Супруга Аскарова Хадича лично опрашивала соседей и других свидетелей, затем попыталась заверить их показания у нотариуса Базар-Коргонского района, однако он наотрез отказался делать это. Ей пришлось возить свидетелей группками по 5-10 человек в Джалал-Абад и там заверять их показания у нотариуса. Но в последнее время и джалал-абадские нотариусы стали ей отказывать - боятся связываться с делом Аскарова. Кстати, в уголовно-процессуальном кодексе не сказано, что показания должны быть заверены нотариально, но мы все же это сделали. Список свидетелей Аскаров передавал еще в период рассмотрения его дела судом первой инстанции, однако адвокаты побоялись называть фамилии этих людей и приглашать их в суд. Об этом правозащитник рассказал в интервью Международному комитету по защите журналистов. Но и сейчас до нас доходит информация, что свидетели боятся. Вопрос в том, как поведет себя областная прокуратура – будет ли оказывать на них давление во время опроса. 4 июня, спустя неделю после того, как все документы были отправлены в прокуратуру Джалал-Абадской области, мы встречались с Аидой Саляновой и попросили ее, чтобы дело Аскарова рассматривалось объективно. Если же Генпрокуратура нам ответит, что показания наших свидетелей не годятся для возобновления рассмотрения дела по вновь открывшимся обстоятельствам, или если те изменят свои показания, то будет видно, запугивали ли их и хочет ли надзорное ведомство вообще возобновлять это дело. Главное, что свидетели готовы явиться в суд, не в последнюю очередь потому, что волна незаконных задержаний на юге Кыргызстана продолжается, они видят карательную судебную систему и хотят противостоять ей. Единственное - они просят обеспечить им безопасное пребывание на процессах. Кстати, в этом году мы написали президенту еще одно письмо – с просьбой внести статью 233 часть 2 («Участие в массовых беспорядках») Уголовного кодекса в перечень подпадающих под амнистию (на случай, если власти будут инициировать амнистию в связи с какой-либо датой), так как нередко под эту статью попадают и получают реальные сроки заключения люди, которые просто защищали свои дома. - Помнится, вы намеревались заняться переводом восьми томов уголовного дела Аскарова… - Да, мы занимаемся этим вопросом, ведь все документы, очные ставки, протоколы допросов свидетелей и потерпевших велись на государственном языке. Я съездила в Базар-Коргон, сняла копии со всех восьми томов уголовного дела, и мы начали их переводить, чтобы выяснить, сколько было допрошено свидетелей со стороны обвинения, со стороны защиты и так далее. - Что вам известно об изъятии имущества Аскарова? Недавно было сообщение о попытке конфисковать его дом. - Это не совсем правда. 21 июня была проведена опись имущества Аскарова, это, кстати, только дом. Затем будет устанавливаться доля непосредственно Аскарова, потому что в доме прописаны также супруга и дети. Главное, чтобы все делалось в рамках закона. Пусть оценят дом, выделят долю Аскарова, а там мы постараемся найти выход из ситуации, чтобы его семья не осталась на улице. А если начнется пересмотр дела, то исполнительное судопроизводство будет приостановлено. Кстати, если будет пересмотр дела, то Аскаров уже не будет считаться пожизненно лишенным свободы, его должны будут перевести в следственный изолятор. Но и там мы будем работать с ГСИН (Государственная служба исполнения наказаний), чтобы его перевели в отдельную камеру - в целях безопасности. - Как идет рассмотрение гражданского дела Аскарова – о возмещении им морального ущерба семье погибшего милиционера Сулайманова? - Уже состоялся областной суд, по решению которого Аскаров должен выплатить деньги и потерпевшей стороне, и в пользу государства. В целом, со всех пятерых человек, которые проходят по делу вместе с Аскаровым, требуют почти миллион сомов (свыше $21 тысячи). Вот как он их выплатит, если все его имущество будет конфисковано, он не работает, так как отбывает наказание, пенсию тоже не получает. Поэтому этот иск будет просто на нем висеть. А потерпевшие будут продолжать терроризировать его семью. - На что сейчас живет семья Аскарова? - Насколько мне известно, его дети находятся в Узбекистане. Жена не работает, занимается его делом. Что касается самого Азимжана (последний раз я посещала его 21 июня), то сейчас он нуждается в комплексном медицинском обследовании, так как после применения к нему пыток состояние его здоровья значительно ухудшилось: он не может спать ночами, постоянно пьет обезболивающие, у него ломит кости, болят почки, есть проблемы с ушными перепонками. Мы пытались обратиться за помощью в частные поликлиники, чтобы их врачи провели обследование Аскарова. Но как только они слышат о 47-й зоне, почему-то сразу отказывают. В нескольких клиниках сослались на то, что у них нет портативного УЗИ-аппарата для проведения диагностики внутренних органов. Мы договорились с санчастью 47-й колонии таким образом: они выписывают необходимые для лечения Аскарова препараты, мы их закупаем. Препараты очень дорогие и в санчасти ГСИН их нет. Кроме того, пытаемся найти аппарат УЗИ. Радует, что 20 июня у Аскарова начались консультации с психологом по его реабилитации - в ГСИН дали на это согласие, правда, пока только на месяц. Сначала ГСИН ссылалась на то, что в ее в штате есть свой психолог, однако выяснилось, что у него нет соответствующих навыков и опыта работы в этой области. Сейчас с Аскаровым работает более квалифицированная специалистка. Азимжану очень понравилось с ней работать. Психолог действительно выявила у него некоторые проблемы и начала его реабилитацию. У Аскарова сейчас сложный период в жизни: и конфискация имущества, и расследование дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Главное, чтобы он держался. «Фергана» связалась также с супругой Азимжана Хадичой, которая рассказала, что состояние ее супруга немного ухудшилось, он стал меньше ходить, у него падает зрение. Тем не менее, он продолжает записывать свои воспоминания, рисовать картины и много читать. Содержанием в ИК №47 он доволен, претензий к работникам колонии у него нет. Хадича Аскарова предоставила в распоряжение «Ферганы» свое обращение, которое 26 мая было отправлено президенту, премьер-министру, спикеру парламента, генпрокурору, омбудсмену, региональному представителю УВКЧП ООН по Центральной Азии, посла США в Кыргызстане, ОФ «Голос свободы» и НПО «Кылым Шамы». С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь. Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» Исследование: Население Кыргызстана верит СМИ, адвокатам и в силу криминалитета 2012-06-26 12:12 ИА Фергана.Ру «Оценка судебной системы Кыргызстана» - так называется презентованный 26 июня отчет Общественной организации «Коалиция за демократию и гражданское общество». Целью исследования организации было изучение восприятия и отношение населения Кыргызстана к судебной системе и принципам ее функционирования, оценка обеспечиваемого судебной системой уровня защиты прав и свобод граждан, анализ представлений и установок в отношении института адвокатуры и различных структур власти. В опросе участвовало 1436 человек. В результате ранжирования уровня доверия населения к различным институтам лидирующие позиции заняли средства массовой информации. Так, полностью или частично телевидению доверяют около 80 процентов респондентов, радио - 78 процентов, газетам - 73 процента. Высоким рейтингом доверия обладают также структуры адвокатуры – 75 процентов опрошенных доверяют им полностью или частично, - вооруженные силы (74 процента) и правительство Кыргызстана (71 процент). Доверие судам выразили 64 процента из числа опрошенных, а 31 процент настроен скептически. Главной причиной недоверия к судам был назван высокий уровень коррумпированности данной структуры, ее бездейственность: 15 процентов убедились на примере своих знакомых, что добиться справедливого решения в судебных инстанциях невозможно или чрезвычайно сложно. Еще 10 процентов респондентов скептически оценивают деятельность судебных органов, так как в целом не доверяют государственным структурам. Достаточно многочисленна доля тех, кто намерен восстанавливать свои права, используя неформальные методы и практики. Так около 9 процентов опрошенных заявили, что решают проблемы самостоятельно, а 8 процентов ответили, что обращаются к влиятельным лицам, покровителям. Существование неформальных стратегий обусловлено тем, что киргизское государство утратило свою монополию на предоставление такого важного социального товара, как справедливость, отмечается в отчете. Респонденты говорили о значимости альтернативных возможностей справедливого разрешения своих проблем и в качестве одного из работающих механизмов защиты населения указывали криминальные структуры. Более половины (53 процента) опрошенных ответили, что преступные организации («черные») более эффективно решают возникшие у респондентов проблемы, чем суды. Полный текст отчета доступен по этой ссылке. Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: В Ташкенте показательно уничтожили свыше 1,6 тонны наркотиков 2012-06-26 13:18 ИА Фергана.Ру На одном из ташкентских заводов 26 июня было уничтожено 1,65 тонны наркотических средств, изъятых в ходе борьбы с наркобизнесом, сообщает Тренд. Над тем, как в доменных печах сгорают 499 килограммов героина, 597 килограммов опия, 240 килограммов марихуаны, 302 килограмма гашиша, а также большое количество кукнара, конопли и психотропных препаратов в виде таблеток и растворов, наблюдали работники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана и других правоохранительных органов, члены Госкомиссии по контролю за наркотиками, представители общественности, СМИ и Управления ООН по наркотикам и преступности. По данным СНБ, с 1994 года в Узбекистане уничтожено 48,211 тонны наркотических средств. В 2011 году из незаконного оборота было изъято 5,404 тонны наркотиков против 4,717 тонны в 2010 году, в том числе 622,2 килограмма героина, 984 килограмма опия, 3,018 тонны марихуаны, 367 килограммов гашиша. В стране было выявлено 8171 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (8,854 тысячи годом ранее). За наркопреступления в прошлом году задержано 107 иностранных граждан. В настоящее время на диспансерном учете в Узбекистане состоят 18.197 больных наркоманией (18.939 в 2010 году). По данным международных экспертов, 93 процента мирового производства опия имеет афганское происхождение. Афганские наркотики проникают в Узбекистан, в основном, через Таджикистан, Кыргызстан и непосредственно из Афганистана через реку Амударья. В частности, как сообщает Женьминь Жибао, сегодня узбекские таможенники распространили информацию о задержании афганского наркокурьера, переплывшего Амударью. По данным пресс-службы Государственного таможенного комитета Узбекистана, у преступника конфисковали свыше 51 килограмма наркотических веществ, две боевые гранаты и винтовку иностранного производства. Последний раз показательная акция по уничтожению наркотиков прошла в Узбекистане в июне 2011 года. Тогда было ликвидировано почти 700 килограммов наркотиков. Международное информационное агентство «Фергана» «Республика»: Против Владимира Козлова и Мухтара Аблязова возбуждены новые уголовные дела 2012-06-26 15:22 ИА Фергана.Ру В Казахстане 18 июня против лидера оппозиционной партии «Алга» Владимира Козлова были возбуждены новые уголовные дела, сообщает Республика. Напомним, 26 января суд санкционировал арест Козлова по обвинению «в разжигании социальной вражды» (статья 164 Уголовного кодекса). Теперь ему инкриминируется также статья 170 часть 2 («Призывы к насильственному свержению или изменению конституционного строя либо насильственному нарушению единства территории Республики Казахстан»), предусматривающая наказание в виде выплаты крупного штрафа либо лишения свободы на срок от трех до семи лет. Кроме того, следователями Комитета национальной безопасности были возбуждены два уголовных дела по статье 235 («Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней»), наказывающей заключением на срок от пяти лет до пожизненного. Одно уголовное дело по статье 235 возбуждено против активистов протестного движения из числа бывших нефтяников Жанаозена, а второе — против трех человек: Владимира Козлова, бывшего главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова и одного из руководителей незарегистрированной партии «Алга» Муратбека Кетебаева. По мнению «Республики», власти Казахстана хотят «сначала осудить Владимира Козлова, Серика Сапаргали, Болата Атабаева, Жанболата Мамая и нефтяников за разжигание социальной розни в составе «организованной преступной группы» и таким образом «переложить» на них вину за трагические события 16—18 декабря 2011 года в Мангистау, соответственно сняв ее с президента Назарбаева и его окружения». Затем проведут второй судебный процесс по обвинению в призывах к насильственному свержению или изменению конституционного строя также в составе ОПГ, по итогам которого Козлову добавят новый срок, а Аблязова и Кетебаева осудят заочно, таким образом попытавшись сделать из них политических изгоев на Западе. Помимо всего прочего, это позволит закрыть партию «Алга» как преступную организацию и «добить» независимые СМИ, которые поддерживали «преступников». Новые уголовные дела против Мухтара Аблязова, Муратбека Кетебаева и Владимира Козлова стали подтверждением того, что всех их преследуют в первую очередь по политическим мотивам, потому что именно они являются принципиальными политическими противниками Назарбаева, считает «Республика». Международное информационное агентство «Фергана» В Узбекистане будут досматривать всех входящих на автовокзалы и автостанции и их багаж 2012-06-26 17:04 ИА Фергана.Ру В Узбекистане с 30 июня на автовокзалах и автостанциях будут производить досмотр входящих людей и их багажа. Последовательность проведения досмотра ручной клади, багажа, пассажиров и других людей определена инструкцией МВД и Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта, зарегистрированной Минюстом 20 июня, передает Норма.Uz. На входе на территорию автовокзала и автостанции будет установлена рамка стационарного металлодетектора. Все проходящие через нее должны предварительно заявить об имеющихся металлических предметах, опасных веществах и предметах, запрещенных к перевозке, а также вещах посторонних людей (посылки, бандероли, свертки, пакеты и так далее), переданных им для провоза. К опасным веществам и предметам, запрещенным к перевозке, инструкция относит огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые вещества и предметы, ядовитые или отравляющие вещества всех видов (без соответствующего разрешительного документа), сжатые и сжиженные газы, воспламеняющиеся твердые вещества, едкие, зловонные и коррозирующие вещества, перевозимые без герметичной тары и упаковки. Негабаритные предметы, верхняя одежда и ручная кладь, внутреннее содержание которой нельзя определить по теневому изображению на экране интроскопа, досматриваются вручную. При поступлении сигнала о наличии металлических предметов применяется ручной металлодетектор, а при его отсутствии - проводится личный досмотр. Те, кто имеет имплантированные аппараты, стимулирующие сердечную деятельность, досматриваются вручную без применения специальных технических средств. Досмотр ручной клади и багажа пассажиров или других лиц должен производиться только в их присутствии. Допускается выборочная проверка паспортных данных досматриваемых и личный досмотр подозрительных людей - для выявления и задержания находящихся в розыске. При необходимости досмотр производится в специально оборудованных для этого комнатах, а также с использованием служебных собак. При перевозке домашних животных, птиц и других представителей фауны пассажиры обязаны иметь ветеринарные справки, а также клетки или иные приспособления, в которых они перевозятся. Международное информационное агентство «Фергана» Главком сухопутных войск России допускает вероятность вооруженных конфликтов в Центральной Азии 2012-06-26 18:09 ИА Фергана.Ру В Центральной Азии могут возникнуть локальные вооруженные конфликты, считает главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Владимир Чиркин, передает РИА Новости. «В связи с прогнозируемым обострением межгосударственных противоречий в сфере энергетики, водо- и землепользования в странах Центральной Азии могут возникнуть локальные вооруженные конфликты с участием Узбекистана, Таджикистана и Киргизии», - сказал Чиркин 26 июня на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В какой перспективе это возможно, генерал не уточнил. Говоря об участии миротворческого контингента в урегулировании конфликта, Чиркин отметил «рост конфликтного потенциала и факторы неопределенности» в ряде регионов мира. Одной из причин этого он назвал «стратегию односторонних действий США и НАТО по достижению своих интересов в нарушение международных правовых норм». Главком полагает, что Россия могла бы активнее участвовать в миротворческой деятельности ООН в роли донора и спонсора миротворческих программ, а также активнее подключиться к военно-техническому обеспечению миротворческих операций ООН, включая поставки военной техники. К проблемам в миротворческой сфере Чиркин отнес отсутствие совместимости систем управления национальными контингентами в составе многонациональных сил, различия в уровне и требованиях подготовки личного состава, а также недостаточное или полное отсутствие единых нормативно-правовых актов по организации и проведению миротворческих операций многонациональными силами. «Проблемы не являются критическими и могут быть решены», – цитирует Чиркина Парламентская газета. По словам главкома, сейчас Россия проводит миротворческую операцию только в Молдавии. «Особую роль занимают воинские формирования РФ, дислоцированные за пределами территории Российской Федерации – они гарант стабильности и безопасности в регионе, а также обеспечивают безопасность за его пределами, прежде всего, это наши военные базы в Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии, Армении», – рассказал Чиркин. Сейчас Минобороны России готовит пакет документов по продлению срока пребывания военной базы в Таджикистане. Международное информационное агентство «Фергана» Граждане Казахстана стали чаще жаловаться на пытки 2012-06-26 22:30 ИА Фергана.Ру В Казахстане количество жалоб на пытки и жестокое обращение со стороны правоохранительных органов в последние годы существенно возросло. Об этом, как передает информагентство «Интерфакс-Казахстан», заявила директор Центра исследования правовой политики Назгуль Ергалиева. «В 2011 коалиция неправительственные организаций Казахстана против пыток зафиксировала 411 обращений от граждан, подвергшихся жестокому обращению, а за пять месяцев 2012 года уже зарегистрировано 115 таких сообщений», - сообщила она во вторник в Астане в рамках «круглого стола» по вопросам пыток. Между тем в 2006 году было 137 жалоб, в 2007-м - 178. «Возросшее количество обращений жертв пыток не обязательно говорит о том, что применение пыток увеличивается. Дело в том, что ранее количество заявлений о пытках было низкое, потому что люди боялись, они не знали, как себя защитить», - отметила Н.Ергалиева. Большая часть заявлений, по ее информации, это жалобы на пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов с целью получения признательных показаний, «явки с повинной» и прочее. Вместе с тем значительная часть жалоб поступает из исправительных учреждений, где целью пыток и жесткого обращения является принуждение к совершению каких-либо действий (к неоплачиваемому труду, сотрудничеству с администрацией учреждения с целью доноса на других заключенных), сказала Н.Ергалиева. По ее информации, количество возбужденных уголовных дел по жалобам о пытках остается очень низким, но все же госорганы стали чаще реагировать на жалобы. «Если в 2009 было возбуждено только три уголовных дела по статье "пытки", то в 2010 году было возбуждено уже 13 уголовных дел, а за шесть месяцев 2011 года - пять уголовных дел. На мой взгляд, такое низкое количество возбужденных дел говорит о недостаточности преследования пыток, о существующей системной безнаказанности в этом вопросе», - подчеркнула Н.Ергалиева. «Для какого-либо значительного прогресса в этой области необходимо разработка государственной программы по борьбе с пытками», - заключила она. Международное информационное агентство «Фергана» Таджикский журналист и оппозиционер считает убийство родственника Рахмона местью и предупреждением 2012-06-26 23:15 ИА Фергана.Ру Известный таджикский журналист и оппозиционный политик Дододжон Атовуллоев дал интервью телекомпании «К+».

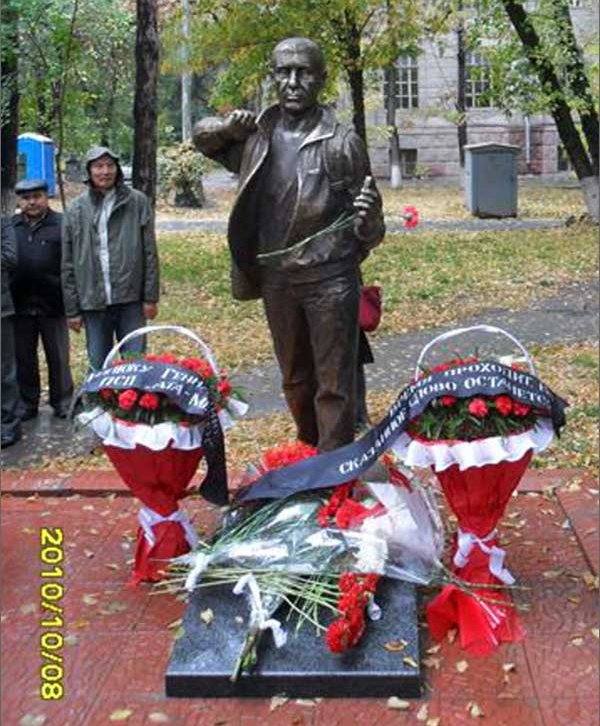

В своем интервью Атовуллоев заявил, что недавнее убийство в Душанбе близкого родственника президента Таджикистана Эмомали Рахмона является ни чем иным, как местью и предупреждением режиму. Он также коснулся многих вопросов, касающихся внутриполитической ситуации в Таджикистане. Международное информационное агентство «Фергана» Россия: Институт прав человека защищает этнического узбека Мамира Нематова, которого хотят экстрадировать в Кыргыстан 2012-06-26 23:38 ИА Фергана.Ру 26 июня 2012 года Институт прав человека (Москва) распространил пресс-релиз об игнорировании судом субъекта Федерации недавнего Постановления Пленума Верховного Суда России о практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования. Речь в данном деле идет об экстрадиции этнического узбека Мамира Нематова, обвиненного властями Кыргызстана в причастности к этническим погромам июня 2010 года. Публикуем текст данного сообщения полностью. 25 июня 2012 г. Верховный суд Республики Татарстан рассмотрел жалобы защиты на постановление Генеральной прокуратуры РФ о выдаче в Кыргызстан гражданина этой страны Мамира Нематова – 24-летнего этнического узбека из Оша, выдачи которого киргизская сторона требует по обвинениям, связанным с массовыми беспорядками в июне 2010 г. Суд счел постановление об экстрадиции законным и обоснованным, несмотря на то, что Нематов является искателем убежища на территории РФ и не подлежит принудительному возвращению на родину до окончания процедуры определения статуса беженца. Проигнорировал суд и представленные защитой доказательства серьезного риска того, что в стране назначения Нематов подвергнется пыткам. Решение ВС РТ было бы, всего лишь, очередным неправовым судебным актом в длинном ряду аналогичных, которыми изобилует отечественное правоприменение в таких делах, если бы не два обстоятельства, каждое из которых превращает это дело в уникальное. Первое из них состоит в том, что вплоть до конца апреля текущего года Россия не выдавала ошских узбеков, покинувших родину в поисках спасения от тех самых этнических погромов, в причастности к которым их впоследствии обвинили киргизские власти. Опираясь на мнение МИД России о нестабильной межэтнической ситуации в Киргизии и избирательном характере местного правосудия, предвзято относящегося к этническим узбекам, ФМС России предоставляла таким заявителям временное убежище, после чего Генпрокуратура отклоняла запросы об их выдаче. Так развивались события в не менее чем дюжине подобных дел, которыми занимались правозащитники и адвокаты, и такой же исход ожидался в деле Мамира Нематова, которое ничем особенным среди них не выделяется. Тем не менее, 4 мая 2012 г. Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос киргизской стороны о выдаче Нематова. Можно только догадываться, случайно ли это совпало по времени с потеплением отношений между российскими и киргизскими властями (см., например), или ошский паренек действительно оказался на свою беду «небольшим презентом» одной из высоких договаривающихся сторон другой по случаю очередного раунда переговоров на высшем уровне. Второй вариант представляется не менее реальным, чем первый, т.к. большая геополитика не раз оказывалась решающим фактором в судьбах людей, не имеющих к ней никакого отношения – достаточно вспомнить массовые депортации таджикских работяг осенью 2011 г. Второе обстоятельство, придающее уникальности делу Мамира Нематова – это менее чем 2-недельный интервал, отделяющий решение, которое принял Верховный Суд Татарстана, от даты вынесения Пленумом ВС РФ Постановления № 11 от 14.06.2012 г., где черным по белому разъяснено, как судам следует рассматривать подобные дела и на какие обстоятельства обращать особое внимание. Пленум сделал особый акцент на том, что «…вопрос о законности и обоснованности решения о выдаче разрешается исходя из обстоятельств, существовавших на момент принятия такого решения». Т.е., если в момент вынесения постановления об экстрадиции человек не подлежал выдаче как лицо, ищущее убежища, то неважно, чем потом закончится процедура рассмотрения его ходатайства о статусе беженца – решение о выдаче незаконно уже потому, что принято в период времени, когда Генпрокуратура была не вправе его принимать. Именно так и было в случае Нематова, который являлся искателем убежища в момент принятия решения о его выдаче и остается им по сей день. Тем не менее, суд в Казани счел, что Федеральный закон «О беженцах» и Конвенцию ООН 1951 г. «О статусе беженцев» можно проигнорировать, дабы признать «законным» изначально незаконное решение Генпрокуратуры. Аналогичным образом ВС Татарстана умудрился не заметить еще одного важнейшего указания Пленума ВС РФ – о том, что при оценке риска применения к заявителю пыток и другого запрещенного обращения в запрашивающем государстве «суду следует оценить доводы лица, подлежащего выдаче, с учетом совокупности всех имеющихся доказательств», причем доклады структур ООН о ситуации в стране назначения названы среди значимых. Отчет Специального докладчика по вопросам пыток по результатам его миссии в Киргизию в декабре 2011 г. и апрельский (текущего года) доклад Верховного Комиссара ООН по правам человека были представлены суду защитой. В этих документах пыточная практика в Киргизии признана результатом того, что следственные органы «… институционально склонны прибегать к пыткам и жестокому обращению с задержанными, компенсируя этим изначальное отсутствие следственного потенциала». Защита представила суду, в общей сложности, около 2 кг документов, среди которых – и доклад Международной независимой комиссии по расследованию событий на юге Кыргызстана в июне 2010 года, и отчеты Amnesty International и Human Rights Watch. Все эти материалы, независимо друг от друга, свидетельствуют о том, что предъявление узбекам обвинений и выбивание из них признаний во всем, что придет в голову следователям, стало весьма доходным бизнесом для правоохранительных органов юга Кыргызстана. Последние ставят обвиняемых и их родных перед нехитрым выбором: либо круглая сумма в валюте, либо огромный, вплоть до пожизненного, срок по фантасмагорическим обвинениям, которые киргизские суды слепо принимают за чистую монету. Тем не менее, ВС РТ счел, что оснований опасаться применения пыток к заявителю защита не представила, зато отметил, что киргизская Генпрокуратура гарантировала, что с Нематовым все будет по закону. Именно так – поскольку даже обычных и ничего не значащих гарантий неприменения пыток именно к Мамиру Нематову в деле не имеется. Видимо, киргизская сторона не стала их представлять потому, что и сама-то не относится к ним всерьез. И, наконец, немного о самом Мамире Нематове – его истории и предъявленных ему обвинениях. Обвинения – для ошских узбеков традиционные: участие в массовых беспорядках и убийство двух и более лиц с особой жестокостью по мотиву национальной ненависти. Да вот незадача: по версии следствия, Мамир вместе с подельниками якобы ворвался в дом к своим жертвам 11 июня 2010 г. около 15-00 и вскоре убил их; а между тем, как указано в другом следственном документе, муж убитой последний раз разговаривал с женой по телефону сутками позднее – 12 июня около 16-00. Что, впрочем, никакого впечатления ни на Генпрокуратуру РФ, ни на ВС РТ не произвело. Сам же Мамир рассказал о себе и об этих трагических днях следующее: «Родился в Ошской области, в с. Шарк, там и жил. 11 июня 2010 г. я был дома в деревне. Мне позвонил папа и сказал, чтобы я никуда не ходил, т.к. началась война. Утром я от соседей узнал, что киргизы стали убивать узбеков. 12 июня папа мне сказал, чтобы я уехал в Узбекистане, и в этот же день мы с мамой и сестрой поехали на узбекско-киргизскую границу. Сестру мы отправили в Узбекистан, т.к. она маленькая, а я с мамой остался на границе, т.к. в этой деревне у меня жил друг, мы были под защитой пограничников и надеялись, что все успокоится. Через 4 дня позвонил отец и сказал, что массовые убийства закончились, стало спокойнее и мы можем вернуться домой в свое село. Он все это время находился дома и охранял его. На следующий день родители сказали мне, чтобы я уехал в Россию или Узбекистан, т.к. я молодой, а в эти дни начались массовые задержания узбекской молодежи. Из моей деревни задержали 70 % парней в возрасте от 17 до 40 лет. У них требовали деньги, и если денег у родственников не было, то их арестовывали и осуждали минимум на 15 лет. 11 июля у меня была свадьба, а еще через месяц, 11 августа я уехал в Россию». Есть в биографии Мамира Нематова еще одно (кроме этнического происхождения) «отягчающее обстоятельство»: за пару лет до событий он работал телеоператором на «Ош-ТВ» – телекомпании, принадлежавшей Халилжану Худайбердиеву, которого киргизские власти «назначили» одним из главных виновников событий наряду с Кадыржаном Батыровым, Жавлоном Мирзахаджаевым и другими видными узбеками юга Кыргызстана. Не исключено, что, не имея возможности дотянуться до Кудайбердиева, нашедшего убежище в безопасной стране, власти пытаются таким нехитрым способом «рассчитаться» с его бывшими сотрудниками. В настоящее время защитники Нематова – адвокат Руслан Нагиев и руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Елена Рябинина, – готовят кассационные жалобы в Верховный Суд РФ. Рассмотрение дела в нем покажет, станет ли революционное по своему содержанию Постановление Пленума ВС РФ от 14 июня 2012 г. эффективным рабочим инструментом, способным отрегулировать абсурды национального правоприменения в вопросах экстрадиции, либо окажется потемкинской деревней, призванный создать у Европейского Суда иллюзию благополучия в этой отдельно взятой правовой сфере. Сторона защиты искренне надеется на реализацию первого сценария. Елена Рябинина, руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека (Москва) Контактный телефон имеется в редакции. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: В Бишкеке обнаружен украденный памятник журналисту Геннадию Павлюку 2012-06-27 09:34 ИА Фергана.Ру В Бишкеке 26 июня обнаружен украденный памятник погибшему журналисту Геннадию Павлюку, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Кыргызстана.

Примерно в 21.00 сотрудники следственно-оперативной группы УВД Ленинского района и ГУВД киргизской столицы нашли распиленный на части монумент в жилмассиве Ала-Тоо - в огороде частного дома. Хозяйка дома пояснила, что примерно 10-15 дней назад ее брат привез металл в мешках и сказал, что скоро заберет. Однако за мешком он не вернулся, а хозяйка не открывала его и не знала, что внутри. В настоящее время выясняется личность «брата» и принимаются меры для его задержания. По мнению милиционеров, похитители памятника - обычные охотники за цветным металлом. Сразу после похищения они даже пытались сбыть монумент в пункте приема цветмета, но приемщики отказали им: милиция предприняла такие меры, что никто из скупщиков не хотел связываться с ворованным, поясняет Вечерний Бишкек. Напомним, журналист Геннадий Павлюк был убит в Алма-Ате (Казахстан) в декабре 2009 года. В Кыргызстане журналист был известен под псевдонимом Ибрагим Рустамбек. Руководил киргизским представительством газеты «Аргументы и факты», возглавлял издание «Белый пароход», работал редактором «Комсомольской правды в Кыргызстане». За несколько недель до убийства Геннадий Павлюк заявил о намерении запустить интернет-издание и газету партии «Ата Мекен». Памятник Г.Павлюку был поставлен 8 октября 2010 года в центре киргизской столицы – в сквере у библиотеки имени Баялинова. Он был изготовлен из бронзы, весил около 250 килограммов. Его стоимость составляла $20 тысяч. В ночь на 21 мая 2012 года памятник исчез. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 164 («Кража»). Международное информационное агентство «Фергана» В Кыргызстане завершаются учения «Региональное сотрудничество – 2012» 2012-06-27 10:47 ИА Фергана.Ру В Кыргызстане завершаются учения «Региональное сотрудничество – 2012», в которых принимают участие около 300 военнослужащих Афганистана, Казахстана, Таджикистана и США. Как «Фергана» сообщала ранее, учения начались 18 июня, они проходят на базе Объединенного центра подготовки военных кадров. Легенда учений такова: группа террористов напала на один из пограничных постов Кыргызстана и скрылась на территории Казахстана. Несколько военнослужащих убиты, а раненые просят о помощи. В то же время в Бишкеке произошло разрушительное землетрясение, жертвами стали тысячи людей, множество раненых ждут помощи МЧС и медиков. Вдобавок река Ала-Арча оказалась заражена содержимым хвостохранилища, попавшим в нее из-за селей. Как рассказал журналистам руководитель учений полковник вооруженных сил Киргизии Нурбек Калканбаев, в случае возникновения стихийных бедствий координировать действия по ликвидации будет Региональный координационный центр (РКЦ), который должен будет предложить свои рекомендации правительству. «В случае стихийных бедствий в этой стране создается РКЦ, в других странах, участвующих в программе, будет создаваться Национальный оперативный центр, который будет координировать действия сил своей страны», — цитирует Калканбаева КирТАГ. «Такие учения мы прорабатываем уже в течение восьми лет. Естественно, если что-то произойдет, мы будем здесь. Насколько позволят и запросят власти, будем оказывать поддержку. Поэтому очень важно, чтобы страны, расположенные рядом, умели работать совместно», - передает МТРК Мир слова представителя центрального командования американского штата Флорида Синтии Ричи. Учения завершатся 29 июня. Международное информационное агентство «Фергана» Аферисты лишили Казахстан шанса разместить в Москве резиденцию Назарбаева 2012-06-27 11:33 ИА Фергана.Ру МВД России расследует уголовное дело о мошенничестве, в результате которого Казахстан лишился будущей резиденции президента Нурсултана Назарбаева в центре Москвы.

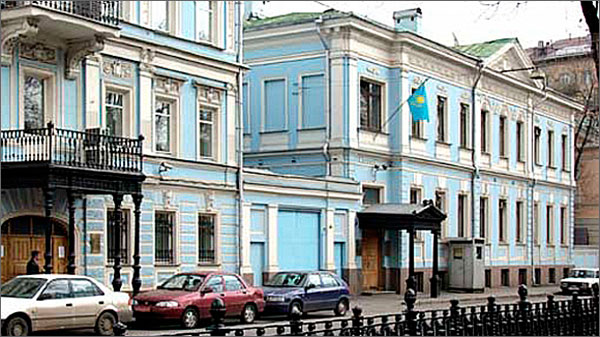

Как сообщают Известия, в Москве расследуют дело о незаконном приобретении части здания на Чистопрудном бульваре, которое, согласно межправительственному соглашению, предназначалось для посольства Казахстана. Об афере стало известно в октябре 2011 года, когда теперь уже бывший посол Казахстана в России (переведен на Украину) Заурбек Турисбеков обратился в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД с заявлением о незаконном захвате подвального помещения в здании по адресу Чистопрудный бульвар, 1А. Этот старинный дом, построенный в начале XX века, по решению российских властей должен был отойти посольству. Когда же пришло время передать его дипмиссии, выяснилось, что подвал в здании занимает кафе «Осетинские пироги», а само помещение находится в собственности третьих лиц. Проверка МВД подтвердила жалобу посла. Выяснилось, что 25 января 2011 года москвич Олег Черкасов, работающий в компании по операциям с недвижимостью «Ликом-Центр» при правительстве Москвы, приобрел у одного из жильцов дома на Чистопрудном бульваре нежилое помещение площадью 75 квадратных метров, а затем, используя подложные документы, получил техническую документацию уже на 642 квадратных метров и оформил свидетельство права собственности на нежилые подвальные помещения. По предварительным данным, ущерб, нанесенный департаменту имущества города Москвы, на балансе которого состоит здание, составил около 120 млн рублей. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса. Однако дело по непонятным причинам было возбуждено не в отношении конкретных людей, а по факту, а затем и вовсе застопорилось. В ходе расследования было совершено покушение на одну из сотрудниц фирмы, представлявшей интересы казахстанского посольства и показания которой о действиях Олега Черкасова фигурировали в уголовном деле. Женщина в тяжелом состоянии попала в больницу, и это стало основанием для возбуждения отдельного уголовного дела. Сделка с российскими властями о передаче здания была заключена еще в середине 1990-х годов, но не реализована до сих пор. Причина не только в инциденте с аферой. «По условиям договора с Россией мы должны купить для каждого из жильцов дома по квартире той же стоимости, что и их нынешняя, — объяснил «Известиям» один из советников посольства. — Но в 1990-х годах грянул дефолт, потом не было средств, и лишь недавно правительство Казахстана выделило нам деньги из бюджета. На данный момент мы договорились почти со всеми жильцами, но они еще не выехали из здания». 29 июня в Басманном суде пройдет слушание по иску департамента имущества города Москвы (ДИГМ) к Черкасову - о признании сделки недействительной. Международное информационное агентство «Фергана» Евросоюз открывает представительство в Туркменистане и назначил главу делегации ЕС в этой стране 2012-06-27 12:37 ИА Фергана.Ру В ближайшее время Европейский союз планирует открыть представительство в Туркменистане, сообщает Гундогар. Цель - расширять сети представительств в Центральной Азии и укреплять сотрудничество между ними и посольствами государств-членов ЕС, говорится в заключениях Совета ЕС по Центральной Азии по итогам обсуждений министров иностранных дел стран Евросоюза. В докладе подчеркивается, что ЕС стремится укрепить политический диалог и сотрудничество с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном на двустороннем и региональном уровнях, работать над общими вызовами и вопросами безопасности и придать новый импульс политическим и торгово-экономическим отношениям и вопросам проведения реформ. «ЕС намерен продолжать содействовать целям европейской политики в Центральной Азии в сотрудничестве с международными организациями и международными и региональными организациями, действующими в регионе, в том числе с международными финансовыми институтами», — говорится в докладе.  Аурелия Бушез «ЕС приветствует и поддерживает роль Туркменистана в расширении и укреплении энергетической безопасности путем диверсификации маршрутов транзита энергоносителей через Центральную Азию», — заявила Аурелия Бушез, отметив, что в настоящее время ведутся переговоры по трехстороннему соглашению между Европой, Туркменистаном и Азербайджаном, которое станет важным шагом в создании правовой базы для реализации масштабного совместного проекта — строительства Транскаспийского газопровода. В тот же день Бушез была принята в правительстве и министерстве иностранных дел Туркменистана, где состоялось обсуждение возможностей наращивания диалога Туркменистан–ЕС на ряде ключевых направлений, в том числе, в топливно-энергетической сфере. 26 июня посол ЕС провела встречи в министерстве финансов и Туркменском национальном институте демократии и прав человека при президенте Туркменистана. 52-летняя Аурелия Бушез имеет диплом Института политических исследований (Париж, Франция). Работала в министерстве иностранных дел Франции; в 1999-2003 годах являлась политическим советником посольства Франции в Москве; в 2007 году — заместителем помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности. В августе 2011 года была назначена главой делегации ЕС в Казахстане. Владеет английским, немецким и русским языками. Международное информационное агентство «Фергана» Ошские события-2010: Еще один взгляд на трагедию на юге Кыргызстана 2012-06-27 13:54 Фергана Читатели «Ферганы» имеют возможность первыми ознакомиться с русским переводом еще одного доклада о печально известных «ошских событиях» 2010 года. Его авторами являются эксперты, работавшие в составе международной комиссии под председательством Киммо Кильюнена. Исследование, в котором использован богатый полевой материал, концентрируется на проблемах взаимоотношений между большинством и меньшинством, и на тех аспектах конфликта, которые не были подвергнуты достаточному анализу в предыдущих работах. Оно анализирует идеологические основы государства, ресурсы и механизмы, направляемые на урегулирование межэтнических отношений, и особенности взаимного восприятия рядовых членов двух сообществ, обостренного недостатком конкретных шагов в сторону интеграции и взаимопроникновения. Авторы пытаются объяснить события, послужившим катализатором разразившейся трагедии и реконструировать ход ее развития, обозначив действия властей, а также обсуждают формирование нарративов конфликта. КЫРГЫЗСТАН: ТРАГЕДИЯ НА ЮГЕ АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ У читателя возникнет законный вопрос: почему мы написали эту работу и почему публикуем сейчас. Мы постараемся на него ответить. Поскольку мы работали для Международной Комиссии, мы хотели выдержать паузу после публикации её заключений, дабы не мешать анализу и обсуждению доклада, авторами которого являются члены Комиссии. Далее, мы не ставили себе задачу разобрать или осудить действия гражданских и военных властей, которые уже подверглись тщательному анализу как и в докладе Комиссии, так и других отчетах, таких как Хьюман Райтс Уотч, Международной Кризисной Группы, Мемориала и других работах, вышедших после событий. Мы видим свою роль в том, чтобы привлечь внимание к тем аспектам, которые были недостаточно освещены – например, к тому, что в конфликте был активно задействован большой круг участников с каждой из сторон, и каждый сегмент был по-своему мотивирован. Мы пытаемся объяснить, почему произошла трагедия, анализируя движущие силы в социуме, то, как логика коллективной опасности диктовала людям определенные стратегии поведения в экстремальной ситуации, и как мифотворчество о конфликте затрудняет процесс примирения сейчас. Мы не претендуем на абсолютную правду, хотя были сделаны все усилия, чтобы представить отражающую действительность картину. Не все факты и аспекты удалось достаточно прояснить. По ним у нас есть рабочие гипотезы, но мы не вправе давать спекулятивную информацию широкой публике, если не уверены сами. В некоторых местах представлены наши собственные суждения и оценки, и мы старались по возможности указать, где есть факт, а где – наша интерпретация. Мы понимаем, что не все наши суждения и интерпретации всем понравятся. Это неизбежно при масштабах сложившейся трагедии. Оригинал [данного доклада] был написан по-английски, с английского текста сделан русский перевод для данной публикации. Мы постарались выверить и отредактировать текст, но предполагаем, что какие-то неточности могли остаться. При разночтениях просим считать верным английский оригинал. Все интервью в период октября-декабря 2010 года проведены в рамках работы Международной Комиссии [под председательством Киммо Кильюнена]. В работе есть ссылки на другие интервью авторов, проведенные в другие периоды и с другими целями. Авторы будут читать комментарии, но возможности вступать в индивидуальную переписку у нас, к сожалению, нет. Если будет необходимость, мы напишем коллективный ответ читателям. Авторы исследования, опубликованного в серии Ethnopolitics Papers (Великобритания) - эксперты, работавшие в составе Международной Комиссии по исследованию событий июня 2010 года на юге Кыргызстана под председательством Киммо Кильюнена: Анна Матвеева (Кингз Колледж, Лондон, и Университет Эксетер), Игорь Савин (ИВРАН и Юж.Каз. Гос. Университет) и Бахром Файзуллаев, независимый исследователь (Таджикистан). Ethnopolitics Papers публикуются Центром Этнополитических Исследований Университета Эксетера совместно с Политологической Ассоциацией Великобритании. Английская публикация под редакцией Аннемари Пин Родт, Университет Южной Дании, и Анаид Флескен, Университет Эксетера. Комментарии и общие вопросы по серии Ethnopolitics Papers к annemarie_pr@hotmail.com. Ethnopolitics Papers доступны на сайте ethnopolitics.org/ethnopoliticspapers.htm. Введение В данном исследовании анализируются столкновения на межэтнической почве, произошедшие в июне 2010 года на юге Кыргызстана, являющимся местом совместного проживания кыргызского большинства и узбекского меньшинства. Незадолго до этих событий, в ходе которых погибло около 470 человек1, в стране во второй раз в ее короткой истории со времени обретения независимости прошла так называемая «революция», ознаменовавшаяся стремительной сменой власти. Таким образом, межэтнические столкновения произошли на фоне политической сумятицы, последовавшей за сменой правления. 1 Цифры приводятся по материалам международной комиссии. В текущих оценках в Кыргызстане есть расхождения между данными Генеральной Прокуратуры (444 чел.) и Кылым Шамы (482 чел.) в зависимости от критериев оценки и временного периода. 2 Авторами также были использованы результаты исследований и идеи других экспертов научного секретариата Международной Комиссии - Петера Фельха, Марка Берендта и Алана Уоддамса, которым авторы выражают свою благодарность. 3 Полевой материал, использованный в данной работе, состоит из интервью, взятых Бахромом Файзуллаевым (145 интервью), Игорем Савиным (162 интервью) и Анной Матвеевой (39 интервью), интервью и групповых дискуссий в сельских районах (Алай, Кара Кульджа, Кара-Суу, Ноукат, Араван, и в селах Джалал-Абадской области, и в городе Баткен), 110 интервью, взятых исследователями, которые работали для Комиссии под руководством Игоря Савина и Анны Матвеевой в 7 городах России, а также ряда интервью, проведенных Игорем Савиным и Анной Матвеевой в Узбекистане. Использованы также данные, предоставленные официальными структурами Кыргызстана неконфиденциального порядка. В исследовании говорится о том, что ключевой причиной конфликта стала разраставшаяся на протяжении всего периода независимости пропасть между двумя основными этническими сообществами, проживающими на юге, вследствие чего обе группы находили все меньше и меньше точек соприкосновения, и все больше и больше видели друг в друге источник потенциальной угрозы. Это приводило к взаимным подозрениям и подстегивало консолидацию этнической идентичности внутри обеих групп. В 2010 году в результате политического кризиса на макро-уровне и ослабления правоохранительных органов и сектора безопасности возникло обманчивое ощущение того, что можно расширить доступ к власти, если действовать смело и решительно, что вдохновило этнических лидеров и повысило влияние соответствующих лозунгов. В результате политизация взаимных этнических претензий сделала столкновение между сообществами почти неизбежным, в то время как интеграционные силы в обществе оказались слишком хрупкими для того, чтобы выдержать давление стремительно развивающейся поляризации. Определенное воздействие на социальный климат, в котором впоследствии разразилось насилие, оказало растущее влияние криминальных авторитетов. Отчужденность между городом и селом способствовала оперативной сельской мобилизации, волна которой захлестнула города сразу после того, как разгорелся конфликт.

Смотря вперед, авторы признают наличие противоречия между примирением и восстановлением справедливости (что включает в себя наказание виновных), ставя вопрос о мире как центральный для будущей дискуссии. Они надеются, что эта работа внесет вклад в построение фундамента более гармоничных отношений между двумя сообществами, стараясь по возможности более понимать и объяснять, чем осуждать. Не ограничиваясь признанием неэффективными стратегий, применявшихся властями, авторы указывают на то, что логика коллективной опасности и насильственных действий диктовала необходимость специфических стратегий, которые вызвали ответную агрессивную реакцию с обеих сторон. В исследовании делается попытка по возможности тщательной реконструкции последовательности и хода произошедших событий. Авторы отдают себе отчет в том, что свидетели в своих показаниях полагались на собственную память, в которой неизбежно происходит процесс стирания определенных моментов, искажения представлений о длительности событий, а также о точном времени, когда они произошли, тенденция к преувеличенному восприятию боли и страданий, через которые прошли представители их этнической группы, и преуменьшение страданий, выпавших на долю другой. Поэтому при малейшей возможности делалась попытка перекрестной проверки полученной информации с целью составления сбалансированной картины. В тексте оговариваются те моменты, по которым не удалось добиться полной ясности. Имена свидетелей событий не упоминаются по соображениям анонимности, за исключением экспертов и официальных лиц. Структура исследования выглядит следующим образом: сначала приводится описание положения узбекского меньшинства в контексте новейшей политической истории Кыргызстана, а затем описан процесс, проходивший после апрельской смены власти до июньских событий, который и стал катализатором разгоревшегося насилия. Затем приводится описание событий, дается объяснение логики, двигавшей действиями противоборствующих сторон, и реконструируется история выдвижения населения из сельской местности в города. В заключение проводится анализ различных точек зрения на произошедший конфликт, распространившихся в обеих этнических группах, и позиции, в которой каждая из них оказалась по отношению к другой в период после открытой фазы насилия. 1. УЗБЕКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 1.1 Положение узбекского меньшинства Кыргызстан стал частью СССР после Октябрьской Революции, в 1936 году получил статус союзной республики, а в 1991 году обрел независимость. Страну характеризует разделенность на южный и северный ареалы, каждый из которых обладает собственной идентичностью, что влияет и на политические различия. Первый президент Аскар Акаев, уроженец Севера, управлял страной с 1991 года вплоть до отстранения от власти в результате революции, выросшей из протестов из-за массовой фальсификации февральских парламентских выборов 2005 года. Курманбек Бакиев, южанин, был избран президентом в июне 2005 года, и, в свою очередь, смещен с поста 7 апреля 2010 года волной насильственных протестов. Период Бакиева характеризовался усилением семейного правления, что и стало причиной серьезного общественного возмущения. Однако, его падение, воспринятое на Юге как победа Севера, способствовало дальнейшей разделённости в стране. К власти пришла группа разнородных оппозиционных политиков, учредивших так называемое «Временное Правительство» (ВП) во главе с Розой Исаковной Отунбаевой, ставшей президентом переходного периода. Октябрьские парламентские выборы 2010 года привели к созданию нового правительства, заменившего ВП, но включавшего в свой состав многих его членов, и проложили путь для проведения президентских выборов в октябре 2011 года. В современном Кыргызстане существует необходимая законодательная база для защиты прав меньшинств, устанавливающая, к примеру, квоты, обеспечивающие политическое представительство этнических групп в парламенте через партийные списки на выборах. В Конституции страны предусмотрены механизмы защиты от «разжигания межнациональной ненависти», гарантируется использование русского языка в качестве «официального» наравне с кыргызским языком, имеющим статус «государственного». Существует и государственная поддержка образования с использованием узбекского языка, а также СМИ на узбекском языке. 4 Одна из респонденток-сотрудница НПО сообщила, что могла бы легко найти работу на госслужбе, но предпочитает работать в проекте, который финансируется донорами, так как эта работа выгоднее и интереснее (интервью, Ош, октябрь 2010 г.) Большинство кыргызстанских узбеков проживают на Юге. Примерно 55% всего узбекского сообщества приходится на Ошскую область, и еще 32% - на Джалал-Абадскую. Ош считается «столицей» Юга. В Баткенской области проживает 14.5% этнических узбеков. Лишь небольшое количество узбеков живут на Севере. Демографически, в год, предшествующий кровавым событиям, население города Ош на 43,05% состояло из кыргызов, 48,31% из узбеков и на 2,7% из русских 5. 5 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Перепись населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2009 года. Книга III(в таблицах). Регионы Кыргызстана. Город Ош. 6 Ныне микрорайон «Амир Тимур» Кровопролитные межэтнические столкновения между кыргызами и узбеками уже имели место в новейшей истории Юга в 1990 году (Тишков, 1995 и Асанканов, 1990). Средством выражения протестных настроений узбекского сообщества стала молодежная организация «Адолат» (Справедливость), которой противостояла молодежная организация «Ош Аймагы», где были представлены кыргызы. По официальным данным, в столкновениях, происходивших 4-8 июня 1990 года, погибло 336 человек, а 462 получили серьезные ранения 7. Среди причин этого конфликта - пробуждение этно-национализма с обеих сторон, ослабление авторитета политического руководства и органов власти, атмосфера гласности, которая способствовала открытому выражению требований, и ощущение уникальности исторического момента, когда у многих возникло желание «ковать железо, пока горячо». Непосредственным поводом разгоревшегося конфликта стал земельный спор вокруг захваченных площадей колхоза имени Ленина. Практически все основные фигуранты событий 2010 года были так или иначе связаны с Узбекским Национально-Культурным Центром (УНКЦ), который был учрежден как ответная мера для преодоления последствий событий 1990 года. Б. Хиерман говорит о том, что «узбекские политики вкладывали в этнические организации (культурные центры и университет) с тем, чтобы увеличить цену вступления в игру для соперников из числа узбекского сообщества» (Б. Хиерман, 2010). Первый руководитель УНКЦ Махамаджан Мамасаидов 8 вел исключительно осторожную политику, вследствие чего подвергся критике со стороны Даврона Сабирова за чрезмерную уступчивость центру. Позже лидерами УНКЦ стали успешные бизнесмены, которые имели значительные доходоприносящие активы на Юге. Прежние авторитетные фигуры (чаще всего представители номенклатуры и культурной интеллигенции) в узбекском этническом сообществе были задвинуты ими в тень, ввиду падения их популярности среди более молодого поколения. Некоторые ключевые фигуры оставались в стране и после конфликта, но постепенно были исключены из политической жизни. 7 Из интервью, проведенного Анной Матвеевой (далее АМ) и Игорем Савиным (далее ИС) с заместителем руководителя объединенной следственной группы (составленной из следователей МВД, КГБ, Генеральной прокуратуры СССР) по расследованию событий июня 1990 года в Ошской и Джалалабадской областей Киргизской ССР Большаковым Валерием Иосифовичем, Москва, октябрь 2010. 8 Он не ответил на просьбу Р. Отунбаевой, являвшейся в то время председателем ВП, быть командированным в Ош 11 июня 2010 года, и впоследствии пропал на 10 дней. 9 Что подтверждают результаты посещения АМ университета и проведенные ею интервью 7 июня 2010 года. 1.2 Концептуализация проблемы Если учесть, что межэтнические столкновения в Южном Кыргызстане происходят уже во второй раз, становится очевидным, что корни конфликта лежат намного глубже, чем действия политиков, оказавшихся у руля в определенный момент. Напряженность была встроена в политическую траекторию, принятую государством со времени обретения независимости. Несмотря на формально декларировавшийся первым президентом Акаевым лозунг «Кыргызстан – наш общий дом», на первый план выходила идеология, основывающаяся на первенстве «титульной» нации. Принятая концепция национального государства (nation-state) не обозначала, какое место в нем будут занимать этнические меньшинства. Если в советское время на корню пресекались любые выражения национализма, в новых условиях возбранялся в основном национализм узбекский. Такого типа этнократическая модель развития государственности привела к отсутствию у кыргызов и узбеков общего видения того, чем для них является Кыргызстан. У двух сообществ не было взаимно приемлемого восприятия совместной жизни, и их сосуществование на едином пространстве было ни чем иным, как вынужденным компромиссом. Среди узбеков было распространено мнение, что их положение (до июня 2010 года) нуждалось в улучшении, а статус - в повышении, в то время как среди кыргызов считалось, что узбеки и так уже слишком укрепили свои позиции на «кыргызской» земле. Место узбеков в культуре Кыргызстана становилось все более маргинальным, и динамика складывалась не в их пользу. При втором президенте К. Бакиеве (2005-2010) узбекский язык был полностью вытеснен из публичного пространства, в том числе в школах, преподававших на узбекском языке, а юридическим лицам было предписано сменить свои наименования на «не-узбекские». По большому счету, узбеки были исключены из официальной картины Кыргызстана: в городе Узген Ошской области, где проживает смешанное кыргызско-узбекское население, из 20 памятников самым уважаемым уроженцам города только два бюста установлено русским и лишь один - узбеку, космонавту Салижану Шарипову. В Ошском и Бишкекском художественных музеях сцены, изображающие узбеков, представляют их преимущественно как «экзотический» элемент на «нашей земле». Государство не смогло развить адекватные ресурсы для управления мэжэтническими отношениями. Первый президент Акаев, обладавший всенародной легитимностью, хотя бы вначале, и считающийся человеком, который заложил основы современной кыргызской государственности, имел в своем распоряжении некоторые институциональные ресурсы, но правление Бакиева ослабило многие из институтов предыдущего периода. На первый план стали выходить неформальные ресурсы, такие как землячества, клановые и родо-племенные связи, трайбализм, и опора на криминальные структуры. Проблема заключалась в том, что, хотя Бакиевскому руководству было легче управлять страной таким образом, а не посредством формальных институтов, эти ресурсы негативно воспринимались обществом как нелегитимные.