| ← Июнь 2012 → | ||||||

|

3

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

17

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Казахстан направит на снижение смертности от рака 10,8 млрд. тенге

|

Казахстан направит на снижение смертности от рака 10,8 млрд. тенге 2012-06-02 01:31 ИА Фергана.Ру Республика Казахстан направит на программы снижения смертности от рака более 10,8 миллиарда тенге. Именно во столько оценивается стоимость мероприятий Программы развития онкологической помощи в Казахстане на 2012–2016 годы. По данным Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, ежегодно в Казахстане выявляется порядка 30 тысяч новых больных раком. А за пять лет смертность от рака удалось снизить всего на несколько процентов до 104 человек на 100 тысяч населения. Теперь от ответственности на местах, коррупционных и чиновничьих барьеров зависит, помогут ли миллиардные вливания спасти еще несколько жизней. Сегодня в республике лидирует рак легкого, молочной железы, желудка, кожи, шейки матки, толстого кишечника. Кстати, последний выбился в лидеры сравнительно недавно. Ситуацию усугубляет тот факт, что доля высокотехнологичного медицинского оборудования в Казахстане на порядок ниже, чем, к примеру, в Европе. Так казахстанских клиниках установлено около 80 компьютерных томографов, а это примерно 5 аппаратов на миллион населения. Для справки: в США на 1 миллион населения приходится в среднем 34 компьютерных томографа, в Корее – 37, в Италии – 30, Германии – 16. Схожая ситуация со столь незаменимыми при диагностике ряда заболеваний аппаратами МРТ головного мозга. 28 мая 2012 года на заседании правительства министр здравоохранения Казахстана Салидат Каирбекова пообещала, что ситуация будет исправлена. По Программе развития онкологической помощи в РК на 2012–2016 годы в республике будет создано пять региональных межобластных высокотехнологичных центров радиационной онкологии. Высокие технологии планируется внедрить в уже действующие онкоцентры городов Алматы, Астаны, Семея, Караганды, Актобе. Модернизация медицинских центров позволит проводить высокочувствительную диагностику и высокоспециализированное лечение жителей прикрепленных регионов. Пока не понятно, как быть онкобольным из других регионов страны. Рассчитывать на то, что качественная диагностика и медицинская помощь будет доступна по всей стране не приходится, ведь в ряде областных центров с трудом удается найти круглосуточный травмпункт, не говоря о специализированных медицинских центрах. Впрочем, про отдаленные регионы пообещали не забывать: в Астане создается Национальной научный онкологический центр, на базе которого будут развиваться телемедицинские технологии, соединяющие онкоцентр с региональными центрами Казахстана и даже с зарубежными клиниками. Но даже если в страну и придут высокие технологии (при достаточных вливаниях денежных средств это можно осуществить в считанные месяцы), то как быть с кадровым обеспечением? Как сообщил на семинаре «Профилактика онкологических заболеваний и солидарная ответственность граждан за свое здоровье» 25 мая заместитель главного врача Костанайского областного онкодиспансера Мурат Бадыров, только 30% районных онкологов являются именно собственно профессиональными онкологами. Все остальные работают онкологами по совместительству. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Год крепкой ячейки 2012-06-02 02:22 Ядгор Норбутаев Так уж вышло, что со временем и как-то незаметно для всех нас слова «ячейка» и «семья» сами собой слились по смыслу, превратились в тождественные понятия. «Семья – это ячейка общества» - и никаких тебе гвоздей! А если вдуматься: отчего так принято считать? «Ячейка» является уменьшительной формой слова «ячея», которое по Ожегову означает «углубление», «дырочку». «Ячея» - это также отдельное звено в сети, в плетении. Но сегодня, в начале XXI столетия, уже трудно себе представить человеческое сообщество состоящим из неисчислимого множества каких-то элементарных «дырочек», хотя бы и разного калибра. Изобретателем данного выражения принято считать Фридриха Энгельса. Скорее всего, его просто неточно перевели на русский язык, да и привилось такое определение на просторах СССР, по некоторым причинам, только в тридцатых годах прошлого века. Каждый человек тогда считался «винтиком», а каждая семья – «ячейкой». А Владимир Ильич Ленин считал элементарной ячейкой социалистического общества отнюдь не семью, а первичную партийную организацию. Кстати, в оригинале у Энгельса данный тезис звучал несколько иначе: «Семья – это ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ячейка общества». Улавливаете разницу? Потому давайте отдадим себе отчет в том, что в наше время слово «ячейка» для обозначения места отдельной семьи в обществе при, подчеркиваю, нормальном государственном устройстве, уже никак не подходит. Однако… В зависимости от политического режима государства мира относятся к институту семьи по-разному. У тоталитарных отношение к этому институту и вовсе особенное, примитивно-специфическое. Для таких форм правления наиболее желательным является полная унификация всего множества семей как таковых. Чтобы все они, наподобие пчелиных сот, стали похожими на одинаковые по размерам шестигранные призмы, а члены семей были озабочены исключительно их наполнением. Если не медом, то мебелью, продуктами, бытовой техникой… «Киндер, кюхе, кирха» - это для женщин. А мужчина пусть только всякое добро в дом тащит, начальству беспрекословно подчиняется и ни о чем постороннем не размышляет. Зачем ему думать? Ведь за него всегда думают Фюрер, Генералиссимус, Любимый Руководитель, Наш Президент! Идеал - Северная Корея: в шесть часов утра по свистку все просыпаются и семьями в полном составе спешат во двор на физзарядку, полчаса на завтрак и сборы, а затем - на работу, семейным строем. И тогда, перефразируя классика, «все счастливые ячейки будут счастливы одинаково»!

Решением президента Узбекистана текущий 2012 год был поименован «Годом крепкой семьи». Почему так? Потому ли, что уже были: «Год интересов человека»; «Год женщины»; «Год здорового поколения»; «Год матери и ребенка»; «Год защиты интересов старшего поколения»; «Год махалли»; «Год доброты и милосердия»; «Год гармонично развитого поколения» и так далее? Кстати, 1998 год тоже был для народа «Годом семьи», теперь власти, не мудрствуя лукаво, к этому названию просто присовокупили слово «крепкой» и пошли по второму кругу. Кончились названия, а для изобретения новых не хватает фантазии? Или это значит, что действительно пришла пора «укреплять семью»? А что это значит – «крепкая»? Согласитесь, что для определения положительных качеств в данном случае более других подходит слово «дружная». А «крепкая» - это как? Обручем, что ли, железным в три погибели стянутая? Вообразите себе такую структуру общества «солнечной республики»: - множественные пчелиные соты, где каждая «ячейка» - это семья, все они в совокупности стянуты отдельными крепкими обручами, имя которым – «махалля»; - выше расположились всякие «органы» и «комитеты», над порядком в тех сотах пристрастно надзирающие; - поверх всего зиждется сама «власть», которая с каждой ячейки некоторым образом имеет свою долю нектара. Для того чтобы такое мероприятие, как «Год крепкой семьи», не осталось просто на бумаге, президентом Узбекистана была утверждена специальная Программа о 87 пунктах. И пункты эти, прямо скажем, – просто замечательны по глубине и величию поставленных задач. Только вдумайтесь в их смысл: «Необходимо и далее совершенствовать законодательную и нормативно-правовую базу». О, да! Необходимо! Кто бы сомневался? «Усилить внимание и заботу!»; «Усилить роль и повысить статус!»; «Выпустить массовым тиражом брошюру с речью президента Каримова: «Мустахкам оила йили…» и так далее. Каждый отдельный пункт сам по себе очень содержателен. Например – организовать конкурс стихотворений «Семья – мой счастливый сад». Или просто – «Повысить уровень медицинской культуры в семьях». Или – организовать поголовное и повсеместное тестирование на ВИЧ-инфекцию всех вступающих в брак. Или – выделить из числа действующих в республике поликлиник 69 единиц и назвать их «семейными». Или – на телеканале «Ешлар» провести ток-шоу по теме «Крепкая, здоровая семья». Вот потому-то сегодня в Узбекистане институт семьи и крепчает прямо на глазах. Так, Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» в результате социологического опроса выяснил, что среди множества факторов, оказывающих влияние на формирование «национально-гражданских позиций» узбекистанцев, на первом месте у 83,5 процента узбекистанцев стоит семья. Интересно, а что на уме у остальных?

В наше время, как это и не прискорбно отмечать, институт семьи во всем мире находится в состоянии глубочайшего кризиса. Практически безостановочно разрушаются существовавшие веками и казавшиеся доселе незыблемыми отдельные устои. Тому есть тысячи вполне объективных причин, например такая, как реальное изменение доли доходов членов одной семьи. Или - нахлынувшие со всех сторон невиданные по масштабам информационные потоки. Или - пробивающая себе повсюду дорогу женская эмансипация. Семейные отношения при этом порой становятся совсем уж эксцентричными, если не сказать – уродливыми. И такое, казалось бы, может происходить повсюду, но только не в Узбекистане с его вековыми патриархальными традициями. В течение множества переломных моментов в своем развитии само узбекское общество проявляло высокую устойчивость к различным искусственно привносимым веяниям, несвойственным местному менталитету. До последнего времени за семьей неукоснительно оставались следующие отправления: - функция сексуального регулирования; - репродуктивная функция; - функция социализации; - функция эмоционального удовлетворения; - статусная функция; - защитная функция; - экономическая функция. И все это начало рушиться прямо на наших глазах, буквально в одночасье, сразу же после появления такой напасти, как необходимость отъезда глав семейств на отхожий промысел. С возникновения такого доселе чуждого явления, как «гастарбайтеры». «Все смешалось в ячейке Облонских»! Здесь вместо «Облонских» каждый при желании может вставить практически любую распространенную узбекскую фамилию. Гастарбайтеры! Не «кули», как в Индии, не «пеоны», как в Мексике, и не «батраки», как на Руси. Гастарбайтеры – именно так, со швабским негативным подтекстом. Только представьте себе, какие мощные стрессы обрушиваются на сознание узбекских мужчин, вынужденных длительное время пребывать на чужбине вдали от родных и близких. Постоянные унижения, наглый обман, ежеминутная опасность получить тяжкие телесные повреждения, неустроенный быт и множество других отрицательных факторов. И этому подвергаются не только люди в возрасте с вполне устоявшейся психикой, но и молодежь, тем более сельская, неискушенная в подобном. Не меньшие психологические нагрузки ложатся и на остающихся дома женщин, вынужденных взваливать на свои плечи несвойственные доселе заботы.

А дети? Как такое отражается на них? Об этом надо бы спросить у Ислама Абдуганиевича, который, как говорят, много лет в детстве провел без отца. Это только кажется, что семья, как один из древнейших институтов общества, обладает достаточной прочностью и имеет реальную возможность противостоять различным угрозам разрушения. На самом же деле эрозия множества «ячеек» в Узбекистане происходит с нарастающей скоростью. О масштабах данного бедствия можно судить хотя бы по тому, что в прошлом году гастарбайтеры в Узбекистан около пяти миллиардов долларов. Значит, речь в данном случае идет о миллионах семей. Нуждающихся, бедствующих, страдающих в разлуке. Великих пагубных последствий, выраженных в разрушении общественной морали и кризисе нравов, можно ждать уже в ближайшие годы. Разделенная даже на время патриархальная семья теряет невосприимчивость к различной заразе и может элементарно деградировать в кратчайшие сроки. Многое из подобного уже проявилось вполне открыто, имеется в виду хотя бы та же проституция, охватившая все без исключения города Узбекистана. Разве нечто подобное и соизмеримое по масштабам могло происходить еще двадцать лет тому назад? Автор этих строк не относит себя к сонму почитателей былых советских времен с их насквозь фальшивой моралью, но при этом стоит заметить, что, хоть ты разбейся, но нельзя представить при социализме расцветшей ныне практически открытой работорговли. Люди торгуют людьми, родители «реализуют» своих детей, а некоторые так и просто «самопродаются». На слуху и масса других примеров. Какова же реакция властей на столь стремительное разрушение в обществе традиционных семейных устоев? Власть… э-э-э… Она, типа, реагирует. Особенно это касается соответствующего повышения роли махалли (квартала) в общественной жизни. Теперь все ответственные работники этого «института самоуправления» обязаны больше внимания уделять малообеспеченным семьям и особенно тем, в которых имеются отъехавшие гастарбайтеры. Махаллинским активистам надлежит регулярно наведываться в такие дома и узнавать, «чем они там дышат». И, соответственно, докладывать куда следует. Не собирается ли мать какого-нибудь семейства пожаловаться на свою трудную долю иностранным журналистам или правозащитникам? Не готовит ли она, упаси Господи, «самосожжение»? А еще государство сейчас проводит так называемый «Год крепкой семьи». Приводит населению положительные примеры из жизни, пропагандирует положительный опыт. В любом издании сегодня вы найдете нечто подобное, выраженное в слащавых рассказах о «крепких семьях». По большей части крепкими на данный момент являются именно те «ячейки», главы которых служат непосредственно в милиции или, на худой конец, в армии.

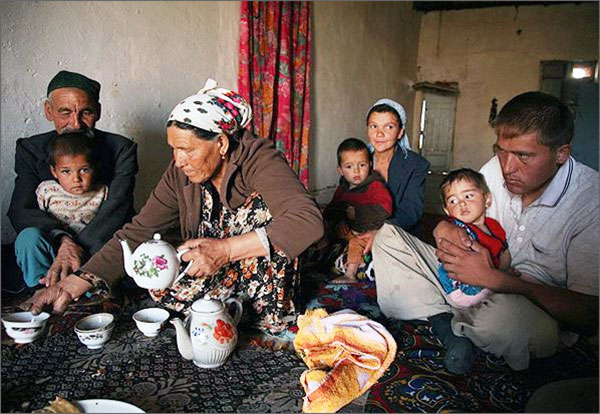

Любо-дорого взглянуть на подобные фотоснимки. На других же, видимо, попавших в печать по чистой случайности, перед нами предстают семьи с многочисленной ребятней и их матерями, изможденными от непосильной работы, отягощенными тревогами и душевными терзаниями. Но ничего! Уже скоро все наладится! Согласно Программе «Года крепкой семьи» (пункт 12), каждому отцу семейства, отправляющемуся на отъезжий промысел, будет вручаться красочный буклет по теме: «Вы несете ответственность за семью». Во как! Для остающихся же в третьем квартале текущего года (пункт 84) будет налажен бесплатный показ кинофильма «Год семьи: суть и значение». Мало того: для трехсот тысяч особо нуждающихся семей будет организована раздача трехканальных (!) радиоприемников, разумеется, также бесплатно. Но особо трогательно выглядит забота Нашего Президента и правительства о «крепких семьях», проявившаяся в непосредственной организации республиканского конкурса «Крепкая семья – опора общества» для работников печатных средств массовой информации. На этот конкурс принимаются как отдельные статьи, так и фотоматериалы, в которых следует (эти цитаты просто нельзя не привести): - «всесторонне освещать проводимую на местах работу по исполнению задач, определенных в докладе Президента страны Ислама Каримова «Наш путь – углубление демократических реформ и последовательное продолжение модернизации страны»; - «освещать проводимую работу по дальнейшему повышению статуса махалли и ее роли в повседневной жизни общества, значения махалли и органов самоуправления граждан в достижении целей и выполнении задач Государственной программы «Год семьи»; - «широко освещать деятельность общественных организаций, в том числе профсоюзов и органов самоуправления граждан, направленную на повышение роли семьи в воспитании физически здорового и духовно зрелого, гармонично развитого молодого поколения»; - «повышать дух и настроение наших соотечественников». Что ж, цели теперь ясны, задачи определены. За работу, господа журналисты-осветители! Повысим же своим самоотверженным трудом здоровый дух всех наших ячеек! Ядгор Норбутаев Международное информационное агентство «Фергана» Лукпан Ахмедьяров: «Началось с того, что мне выстрелили в голову из пистолета…» 2012-06-02 10:44 Записала Мария Яновская 19 апреля 2012 года на журналиста казахстанской газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова было совершено покушение, журналист получил восемь ножевых ранений в область сердца и два ранения из травматического оружия. Лукпан выжил, по делу о нападении на него арестованы двое, еще двое находятся под подпиской о невыезде. На днях Лукпан Ахмедьяров побывал в Москве, где рассказал «Фергане», как задерживал полицейского, сколько стоит в Уральске пересадить пальму, почему аким города якобы постоянно попадает в ДТП и почему «Уральская неделя» ищет адвокатов арестованным по его делу. Появление «Уральской недели» «В 2001 году три подруги, три уральских журналиста, которые до этого работали в газетах, принадлежащих государству или бизнес-структурам, поняли, что так работать нельзя: читатели не имеют доступа не только к объективной, но даже к альтернативной информации. И они решили создать свою, частную, газету. Скинулись: у одной было 1500 долларов (копила на квартиру); вторая продала дачу; третья тоже внесла свою сумму. Собранных денег едва хватало, чтобы выпустить два номера. Владелец типографии пошел навстречу, сказал, что первые два номера бесплатно напечатает… Ему тоже стало интересно. Я пришел в газету, когда мы делали второй номер. И я помню, что нам удалось уговорить на рекламу два банка и пятнадцать магазинов, где газета продавалась. Еще один автосалон дал рекламу. Когда вышел второй номер газеты, к нам в редакцию - мы арендовали две комнаты, - пришла девушка: «Я от заместителя акима (мэра) города, дайте мне газету». Я уже готов был дать ей номер (первые номера мы бесплатно раздавали на улицах), но тут Тамара Еслямова, главный редактор, меня остановила: «Ты что делаешь? Хотят - пусть покупают. Придет бабушка-пенсионерка - я ей бесплатно отдам, а заместитель акима может и купить». Я удивился: «Тебе что, жалко?» - «Нет, это принципиально. Они должны уважать наш труд, иначе на шею сядут. Пусть покупают, ничего бесплатного нет». И это правильно. Все эти чиновники, какую бы должность они ни занимали, хоть президентскую, - живут за счет наших налогов. Так что пусть покупают. Первый тираж у нас был небольшой, 1500 экз. Сейчас - 17.5 тысячи, все расходится. Газета существует за счет рекламы, подписки и продажи тиража. Три способа закрыть «Уральскую неделю» Примерно через год после того, как мы открылись, крупные рекламодатели, с которыми у нас были долгосрочные контракты, в одностороннем порядке разорвали с нами договоры. Они даже шли на выплату штрафов - лишь бы не размещать у нас рекламу. А в то время Альянс иностранных инвесторов, который осваивал Карачаганакское месторождение, только начал выделять деньги на социальные нужды области. Нас заинтересовало, как эти деньги расходуются, - и акимат жутко занервничал. Недели через две мы поняли, что отток рекламодателей организован. И тогда наш шеф-редактор поехала лично к одному из рекламодателей, и тот сказал: «Тамара, мы с тобой друзья, и мне очень нравится давать вам рекламу, но ко мне пришли - и попросили этого не делать». Выяснилось, что по нашим рекламодателям ходили даже не сотрудники местной мэрии, а представители спецслужб, КНБ. Но законы бизнеса оказались сильней корпоративных интересов чиновников, и через месяц-два-три рекламодатели начали возвращаться. Они продемонстрировали властям, что да, ваше указание выполнено, - а потом снова вернулись к нам. Мы были очень популярны… Через год, году в 2003-ем, стало понятно, что воевать с нами с помощью отзыва рекламы не получается. И тогда мы получаем второй удар: хозяин помещения, которое мы арендовали, заявил: «Нам придется расстаться, завтра освободите комнаты». - «Почему завтра? Дай хотя бы пару недель, чтобы мы могли найти другое помещение!» - «Нет, завтра». Мы начали искать помещение, но все крупные арендодатели только плечами пожимали: «Из акимата пришла четкая установка: не давать вам аренду». Это было ужасное время, мы не знали, что делать. Придумывали даже, как развезем по домам компьютеры, будем работать на дому, а потом свозить все в одно место и там уже монтировать. И тогда Тамару (Еслямову, главного редактора) выручил один из ее хороших знакомых, который руководит областным филиалом одного из банков. «Мой совет, - сказал он, - возьми кредит и купи недвижимость». Тамара начала выбирать, где кредит наиболее привлекательный, но в банках ей отказывали, это тоже было указание акимата. И тогда этот знакомый вышел на руководство одного банка в Астане и убедил их, что нужно все-таки нам дать кредит. И мы его получили - под 26% годовых, с жестким графиком погашения. На эти деньги мы купили трехкомнатную квартиру, и, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Власти оставили нас без помещения - а мы в ответ обзавелись собственным, откуда нас нельзя было выгнать. А когда мы расплатились с кредитом и поднакопили еще денег, - то купили еще одну трехкомнатную, на той же лестничной клетке. Объединили квартиры, и теперь у нас большая собственная редакция. В газете 30 сотрудников, из них восемь журналистов. Третий способ давления был - отказ типографии нас печатать. Пару раз мы печатались в соседних городах. А в третий раз, в 2010 году, когда нам отказали, мы просто подняли шум. В это время Казахстан взял на себя международные обязательства, был избран председателем ОБСЕ, - и они испугались шума. И вот сегодня директор типографии заявил, что не будет печатать, - а вечером позвонил: все остается по-прежнему. Несогласный В группе «НЕсогласных в Уральске» в фейсбуке - 50-60 человек. Наша группа появилась еще в прошлом году, в январе, - когда была инициирована идея о проведении национального референдума, чтобы дать Назарбаеву пожизненные полномочия президента. И мы с моим другом сидели и обсуждали, что вот-вот должны выйти оппозиционные партии с протестом. Но никто не вышел. Может, не хотели новогодние каникулы в КПЗ провести… И 5 января 2011 года мы с этим моим другом решили, что выйдем завтра вдвоем. И на всякий случай в интернете написали, что завтра выходим на площадь перед акиматом с акцией протеста против референдума, кто хочет - присоединяйтесь. Это наше личное решение, мы никого не зовем, - но если кто-то захочет придти нас поддержать, мы не против. Кроме нас, на площадь пришли еще четыре человека - и довольно много полицейских, ОМОН… Нам дали возможность постоять минут двадцать, а потом нас проводили в автозак. Санат, мой друг, сопротивлялся: сел на землю, - и его потащили. Я сам пошел. У нас были плакаты. У Саната: портрет президента среди хлебного поля, и подпись: «Не НАНом единым жив человек» (НАН - сокращенное «Нурсултан Абишевич Назарбаев» и одновременно «хлеб» по-казахски). На моем плакате было написано: «Назарбаев - мой президент, и я ничего не могу с этим поделать». Когда полицейские стали заполнять протокол об административном нарушении, я внес в него кучу возражений. Например, полицейский написал: «В адвокате не нуждается». Я дополнил: «Не дали выбрать адвоката». Из-за моих дополнений суд дело не принял, полицейским спустя сутки пришлось составлять другой протокол…

Митинг НЕсогласных в Уральске в марте этого года был согласован - они не могли его не согласовать, я в заявке указал, что согласно закону они обязаны предоставить другое место митинга… В результате митинг разрешили. И мы начали расклеивать афиши по городу. И тут начались звонки от горожан, что полиция срывает наши афиши. Я сажусь в машину и начинаю ездить по городу в поисках наших афиш. И действительно, вижу, как полицейский срывает плакат. Я останавливаюсь, подбегаю - и хватаю полицейского за руку. Задерживаю его. Тут неизвестно откуда появляется прокурор, другое начальство… Может, за мной следили, а может, наблюдали, как афиши снимают… И мне говорят: «Ты не имеешь права задерживать полицейского!» И я люблю с ними поспорить: «Откройте Уголовно-процессуальный кодекс, там написано: я как гражданин Казахстана имею права задержать правонарушителя, если вижу, что им нарушается закон. Я считаю, что сотрудник полиции совершает преступление против общества: срывает афишу разрешенного митинга». Картина такая: я держу за руку полицейского, а у него в руке - содранный наш плакат. Тут мои ребята подъехали, снимают все на видео, на телефон. У них пытаются отобрать фотоаппарат, у кого-то «сотку» (мобильник) отобрали. Закончилось тем, что я отпустил парня - а они в ответ вернули телефон. В Уральске журналисты, как правило, выступают сплоченно. За 10 лет моей практики было несколько случаев, когда полиция «наезжала» на журналистов, и тогда мы все вместе выступали против прокуратуры и полиции. И мы их приучили: если журналисты - лучше обойти, не связываться. Нападение Я не могу точно сказать, кто именно был заинтересован в нападении на меня. Но это точно те ребята, кто сидят во власти. Других врагов у меня нет. Единственными моими оппонентами за последний год или два были полиция, КНБ и акимат. И для меня очевидно, что произошедшее 19 апреля, - не попытка запугивания, а именно попытка убийства. Схватка во дворе длилась около минуты, и за это время те двое ребят, которые на меня напали, не проронили ни слова. Они ничего мне не сказали: ни убирайся, ни заткнись, мы тебя предупреждаем… Началось с того, что они мне выстрелили в голову из пистолета. Пуля вломила височную кость внутрь и отрекошетила. Они промахнулись: когда я проходил мимо этих ребят, мне показалось, что один сказал другому по-казахски: «Это он». Я услышал - и начал поворачиваться. И тут прозвучал выстрел. Я увидел часть руки, освещенной вспышкой, и часть пистолета. И сразу боль дикая, и удары посыпались. Странно, но я тоже не кричал, все было в тишине. Я начал убегать - и они еще два раза выстрелили. Я думал, меня просто били, - но когда я забежал в освещенный подъезд, то увидел, что идет кровь, и понял, что это были ножевые ранения. В подъезде целовалась влюбленная парочка. Увидев меня, девушка закричала, - и на ее крик выскочила соседка, которая, к счастью, оказалась медсестрой и быстро сообразила, как меня перевязать. Другой сосед, военный, вышел на звуки выстрелов. Он тоже не растерялся: расспросил меня, потом вызвал полицию и «Скорую». Тут еще соседи вышли, меня положили на скамейку у подъезда. А несколько местных ребят побежали за теми двумя, кто меня бил. Выбежали на трассу, которая ведет в город, - и увидели, как от нашей остановки на большой скорости отъезжает легковушка - и подрезает большегрузную фуру. Фура остановилась, наши ребята подбежали - и к шоферу: «Что ты видел?» Водитель рассказал, что сначала выбежали двое, еще двое их поджидали возле машины. Потом все быстро сели - и поехали, но на водительское место никто не сел, значит, их было пятеро, с водителем. Поймали Первый визит следователя был на второй день, как я проснулся в реанимации. Полиция к тому времени уже заявила, что нападение не было связано с моей профессиональной деятельностью: мол, я шел домой, сделал замечание местным алкашам, и те его побили. А люди-то, особенно соседи мои, знают, как было дело. И читатели газеты быстро сорганизовались и провели стихийный митинг перед акиматом. После митинга ко мне пришел следователь, который сказал очень важную вещь: «Лукпан, преступление находится на контроле у министра внутренних дел, и нам дана железная установка раскрыть это преступление до визита Назарбаева в Уральск, любой ценой». Разговор шел 21 апреля, а визит Назарбаева был запланирован на 12 мая. Я тогда особого значения его словам не придал. 5 мая выписался из больницы, а на следующий день мне звонит знакомый журналист, у которого брат жены работает в полиции. «Слышал, - спрашивает, - вчера задержали четверых по твоему делу». - «Нет, не слышал». - «Странно. Вся полиция ликует…» А я понимаю, почему ликует: весь личный состав все это время занимался только раскрытием этого преступления, они даже домой ночевать не приезжали. И конечно, задолбались уже этим делом заниматься. Тут я начал звонить в полицию своему следователю: «Вы кого-то задержали? Почему мне ничего не говорите?» - «Нет-нет, - отвечает, - для вас новостей пока нет». И я решил, что тут какая-то ошибка. Но 7 мая пресс-служба МВД проводит экстренный брифинг: нападение на журналиста Лукпана Ахмедьярова раскрыто, задержано четверо, сегодня решается вопрос о мере пресечения. После обеда проводит брифинг уже наша прокуратура, которая подтверждает эту информацию: задержано четверо жителей поселка Кызылагаш, двое - ученики 10 класса, еще двоим - 20 и 21 год. И прокурор Уральска во время брифинга заявляет: «Имеющиеся у нас данные позволяют утверждать, что никакой политики в этом преступлении нет». Т.е. он дал понять, что им уже известны мотивы нападения. Меня это начинает дико интересовать. Я приезжаю в полицию, нахожу следователя: «В чем дело? Почему мне не говорят, что кто-то задержан?» И тут следователь говорит: «Лукпан, мы задержали, да… И двое должны быть сегодня арестованы… Но мы не предъявили им обвинения. Согласно ст.142 Уголовно-процессуального кодекса, у меня как у следователя есть право ходатайствовать об аресте без предъявления обвинения». Я спешно заезжаю в интернет-клуб, нахожу там 142 статью УПК - и да, там говорится, что в исключительных случаях возможен арест без предъявления обвинения. И после обеда пресс-служба суда сообщает, что рассмотрена мера пресечения: двое арестованы, а двое отпущены под подписку. И тут я впервые начинаю сомневаться. Если эти ребята имеют отношение к нападению на меня, то почему их отпустили под подписку о надлежащем поведении? Еду в прокуратуру города. И тут как раз подъезжает машина прокурора, он выходит. Я к нему: - В чем дело, почему я ничего не знаю? Что вы имели в виду, когда говорили, что в нападении нет политики? А что тогда, какие мотивы? - Я ничего не обязан вам объяснять, есть следствие… - Нет, я хочу, чтобы вы сейчас мне объяснили… И тут он начинает объяснять: - Лукпан, это школьники, накануне нападения на тебя они получили плохие оценки и решили напасть на первого встречного… - Вы соображаете, что говорите? Ребята из аула получают плохие оценки, проезжают 200 с лишним километров до города, проезжают через весь город до моего пригорода, сидят в абсолютной темноте и ждут… первого встречного? И еще говорят, когда меня видят: «Это он!» Прокурор отмахнулся, охрана начала меня оттеснять… Прокурор быстро забежал в здание. И тут я позвонил коллегам из газеты и попросил, чтобы кто-нибудь из наших поехал в этот поселок Кызылагаш. Сам я был еще недостаточно крепок. Четверо парней, которые никогда не дрались И уже после обеда мне позвонил мой коллега Талгат Умаров. Оказалось, что все четыре семьи, у которых забрали сыновей, - даже не бедные, а нищие. Все семьи неполные, трое из задержанных - единственные дети. И все, с кем разговаривали в поселке журналисты, говорили: быть такого не может. Эти ребята даже не дрались никогда, они тихони, аутсайдеры. Я помню, что один из нападавших опрокинул меня через бедро профессиональным движением, и попросил узнать: может, кто-то из них занимался в спортивной секции? Оказалось, нет. Только у одного были спортивные достижения: когда-то он выиграл районные соревнования по шашкам. И все. Наши журналисты узнали, например, чем занимался один из арестованных, Рауан Шынтасов, - тот парень, у которого полиция якобы нашла пистолет, в день нападения. Накануне, 18 апреля, его вызвали в Уральск, в военкомат. И несколько соседей подтвердило, что мать парня ходила по поселку и одалживала деньги ему на дорогу (дорога до Уральска и обратно стоит долларов десять, для всех семей задержанных это очень большая сумма). И вот он едет в город, есть отметка о регистрации в военкомате, в поликлинике (он проходил медосмотр). А вечером, часов в семь, он вернулся домой. И с вечера 18 апреля до 27 апреля все видели, что он был дома. А 19 апреля шестнадцать его ровесников подтвердили, что до 20.00 он смотрел, как они играли в футбол, а потом пришел домой и лег спать. Родителям всех четверых парней назвали разные причины задержания. Про Шинтасова сказали, что он якобы с кем-то подрался, когда ездил в военкомат. О ком-то - что подрался и отнял «сотку» (мобильный телефон). И все очень удивились - парни-то вообще никогда ни с кем не дрались. А когда появилась информация, что задержано четверо по делу о нападении на журналиста, все тут и подумали: а не наши ли это сыновья?.. Обвинение в покушении на Лукпана Ахмедьярова предъявлено безработным, «Уральская неделя», 17 мая 2012 г. «На следующий день после задержания в дом каждого из них пришли полицейские. Изъяли все ножи и уехали. Только в дом к 20-летнему Рауану Шынтасову оперативники приходили не раз. - Девятого мая снова пришли полицейские и сказали, что сын дал показания, что за газовой плитой в доме спрятан пистолет, — стала рассказывать Алтынай-апа, мама парня. – Но у меня же и газовой плиты нет! — вытирая слезы, показывает она на маленькую плитку с двумя конфорками. – Где здесь можно спрятать оружие?» Суд санкционировал арест двоих сначала на 10 суток, а 16 мая арест был продлен еще на 2 месяца. И так же - без предъявления обвинения. Алтынай Шынтасова рассказала, что ей удалось увидеть сына только один раз, 19 мая: ее завели в комнату, он сидел к ней спиной. Повернулся - и крикнул: «Ничему не верь, я не виноват!» - и ее вытолкнули обратно в коридор. Я сейчас помог ей написать заявление о присвоении статуса общественного защитника - но ответа пока нет. И тут я вспомнил, что говорил следователь: им нужно к визиту Назарбаева отчитаться, что дело раскрыто. Редакция сделала заявление, что у нас есть основания не верить обвинению. Сейчас мы собираем деньги на адвокатов: у ребят пока государственные адвокаты, но они особо не стараются… Статьи, которые могли разозлить врагов При акимате есть Управление внутренней политики, через них выделяются деньги на финансирование государственных СМИ, они же регистрируют и финансируют НПО: после первой волны цветных революций Назарбаев велел продумать систему, чтобы все гранты на неправительственный сектор выделялись правительством. Если в городе происходит акция протеста, митинг, - то к митингующим выходит представитель УВП. К организаторам протеста тоже приходят представители УВП, на них возложена и функция политического сыска. Некоторые статьи газеты «Уральская неделя»: - Более 700 миллионов тенге стоит внутренняя политика области; - Содержание акима области обходится налогоплательщикам ЗКО почти в четверть миллиарда тенге И когда я обо всем этом написал, мне позвонил начальник Управления внутренней политики: «Лукпан, - сказал он, - ну что вы всякой ерундой занимаетесь, разве это тема для серьезной статьи? Что вы считаете чужие деньги?» - «Вы ошибаетесь, - говорю, - я считаю свои деньги, это мои налоги». - «Но люди, которые ездят на этих машинах, занимают ответственные должности, у них серьезная работа…» - «А мне вообще все равно, какая у них должность. Они могли бы поездить и на более скромных машинах». Еще меня уверяли, что я перегибаю палку, и что на самом деле никакого шампанского им никто не присылает… Во второй статье, которая могла разозлить представителей власти, я решил подсчитать, во сколько обходится содержание акима. Я посмотрел все госзакупки по линии хозяйственного управления (ХОЗУ) акимата. И выяснилось, что там есть удивительные статьи расходов. Например, два раза в год они пересаживают какую-то пальму из оранжереи на улицу и обратно, каждый раз это обходится в 10 тысяч долларов. Раз в год покупают плетеную мебель из ротанга. А «мерседес», на котором ездит аким, видимо, постоянно попадает в какие-то жуткие ДТП: раза четыре в год к нему заказывают кузовные детали, бампер, лобовое стекло… Мы сделали несколько публикаций на тему госзакупок УВП. Оказалось, например, что у Управления внутренней политики есть статья расходов «повышение социального оптимизма населения». А на информационную политику, на финансирование двух государственных газет и телеканала уходит полмиллиарда тенге в год. Это примерно 4 млн долларов! И к тому же на эти газеты принудительно подписывают бюджетников. В феврале появляется моя финальная статья - «Брат, сват и блат», где я просто рассказал о семейных кланах нашей области, и упомянул Тлеккабыла Имашева, в прошлом учителя физкультуры, а ныне начальника областного управления внутренней политики. Я написал, что «помимо личных качеств, в активе главного идеолога области еще и родство с Имангали Тасмагамбетовым, бывшим премьер-министром страны». И тут Имашев подал на меня в суд. Я знаю, что и от предыдущих моих статей он приходил в ярость, но ни разу не присылал нам претензий. А тут заявил, что мы оскорбили его честь и достоинство, написав, что он своей карьерой обязан родственнику. И еще его оскорбило, что мы опубликовали его фотографию, не спросив разрешения. Он потребовал опровергнуть и то, и другое. Мы ему вежливо ответили, что не отрицаем ваши заслуги при получении поста начальника УВП, но не понимаем, как можно опровергнуть ваше родство с Тасмагамбетовым и как опровергать фотографию. Мы предложили начальнику УВП площадь для ответа: на той же полосе, тем же шрифтом… Но он промолчал, а через месяц подал в суд. И курьер принес мне повестку в больницу, на третий день после нападения. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв: судья принял решение отправить мою статью на экспертизу в Министерство юстиции. Экспертиза должна показать, есть ли в статье признаки умышленного желания принизить профессиональные достоинства начальника УВП. Что сказала жена Первые дни жена была в панике. Она мне давно говорила: «Давай ты не будешь поздно вечером ставить машину в гараж, вдруг бандиты?» А я смеялся: «Какие бандиты в нашем Уральске?» И первое, что она сказала, когда я пришел в себя: «Я же тебе говорила!» Конечно, просьба сменить профессию озвучивалась - не только ею, но и всей родней. Когда меня выписали из больницы, дома собрались родственники, и во время застолья у нас состоялся разговор. Я сказал, что очень признателен всем, кто за меня волнуется, - но они должны понять, что другой деятельности у меня не будет, и попросил больше мне такие вещи не говорить. Мне кажется, меня поняли. Да, на меня напали, ничего хорошего в этом нет. Слава богу, я выжил - чудом, даже врачи сказали, что я родился в рубашке. Но так я понимаю свою ответственность. Если я сейчас заявлю: все, завязываю с журналистикой, с общественной деятельностью и пишу только на безобидные темы, - то можно только представить себе степень разочарования людей, которые читали мои статьи, разделяли мои взгляды. Первые дни после нападения в газету приходили люди, которые приносили деньги мне на лечение. За три дня газета смогла собрать полмиллиона тенге - это около 4 тысяч долларов. Как журналист, я прекрасно понимаю, что нужно быть осторожней, адекватней оценивать степень опасности и принимать меры предосторожности. Но нельзя сейчас давать задний ход, это будет нечестно по отношению и к себе, и к другим». Рассказ Лукпана Ахмедьярова записала Мария Яновская Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||