| ← Февраль 2012 → | ||||||

|

23

|

||||||

|

27

|

28

|

|||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Туркменские выборы: Взгляд без эмоций

|

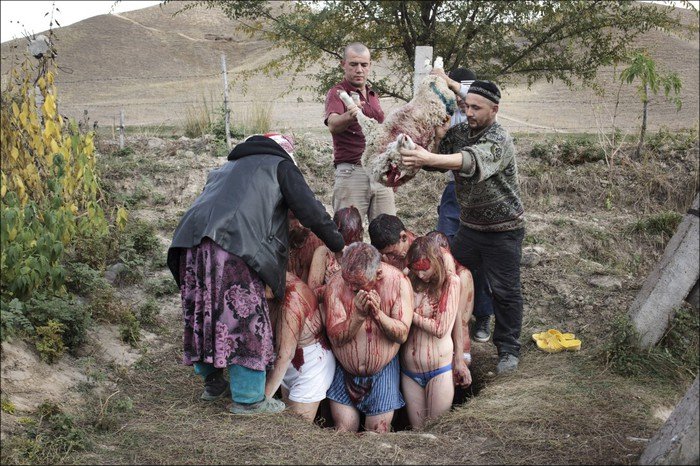

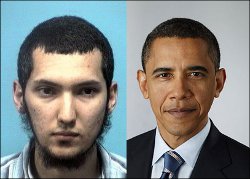

Туркменские выборы: Взгляд без эмоций 2012-02-11 11:30 Аждар Куртов 12 февраля 2012 года народ Туркменистана переживет очередной «праздник народоправства», коим велеречивые политики и журналисты любят именовать выборы. О президентских выборах в Туркменистане говорят и пишут много и многие. В том числе и на уважаемом портале «Фергана.Ру». Лейтмотив большинства публикаций сводится к утверждению, что вместо подлинных выборов в Туркменистане разыгрывается очередной красочный спектакль, призванный обставить продолжение пребывания на посту главы государства Гурбангулы Бердымухамедова яркими «половецкими плясками» семерки статистов. Автор этих строк отнюдь не пытается оспаривать объективность подобных оценок. Однако взгляд журналиста и политика, при всем уважении к представителям этой части человечества, далеко не всегда способен уловить те детали политического пейзажа, которые также заслуживают внимания вдумчивого читателя. Конечно, каждое средство массовой информации, включая и агентство «Фергана.Ру», имеет свою специфику в подаче материала. Поэтому автор не будет пытаться изъясняться в настоящей статей языком, который мне привычен, и который я сам требуют от авторов материалов, претендующих на публикацию в журнале, издаваемым моим институтом. И все же… Окружающий нас мир многогранен. Как многогранны и те политические процессы, которые мы все наблюдаем, оцениваем, и в которых часто сами принимаем участие. В реальной жизни нет абсолютно белых и абсолютно черных предметов, как нет процессов в политике, которые мы вправе были бы характеризовать безапелляционно со знаком «минус» или со знаком «плюс». Такой подход с точки зрения науки является упрощенческим и дилетантским. Учитывая эти соображения, предлагаю взглянуть на нынешние выборы президента Туркменистана глазами ученого, обязанного быть в своих исследованиях беспристрастным. Демократия, составной институциональной частью которой являются выборы, с научной точки зрения представляет постоянно идущий процесс. Западный политолог Дж.Маркофф даже говорит о демократии как о постоянно ускользающей цели, к которой постоянно стремятся все новые и новые поколения демократов, но которую практически никогда нельзя достичь в полной мере. А раз речь идет о процессе, то всегда полезно анализировать происходящие изменения, грубо говоря, - сравнивать стадии процесса: от чего ушли и к чему пришли. В полемическом запале журналистов эти акценты остаются незамеченными. Выборы действительно являются самым важным институтом демократического правления, его стержневым механизмом. Некоторые политологи само определение «демократии» увязывают с выборами. Существуют признанные классики политической мысли, такие например как Дж.Шумпетер, которые раскрывают само понятие «демократии» как такое институциональное устройство, при котором отдельные личности получают власть путем соревновательной борьбы за голоса людей, образующих это общество. Демократичность власти должна определяться не самой властью, как это имеет место в государствах Центральной Азии, где на все лады властные элиты и их клевреты распевают мантры о неких достижениях в демократическом развитии, а народом, дающим эту власть. Именно свободные и честные выборы выявляют в демократических государствах подлинную волю народа, и уже на ее основе представительные органы и главы государства способны решать конкретные вопросы. Именно посредством выборов создается та конкурентная среда в сфере властных отношений, которая и составляет одну из основ демократического правления. Политический и идеологический плюрализм выступает главной частью современной демократии. При помощи него в обществе существуют автономные от государства и друг от друга свободные ассоциации, преследующие различные, зачастую противоречащие друг другу цели и интересы. Государство обязано не только признавать эти различия, но и не стремиться их нивелировать средствами принуждения. В отсутствии демократии выборов в обществе перестает существовать и реальная вариантность его развития. Она заменяется мифотворчеством правящих элит, под прикрытием которых правящий слой делит власть. Власть в таких системах существует автономно от общества и апеллирует к нему лишь в определенные нужные ей моменты. Постсоветский вариант политического процесса в Туркменистане в этом отношении так и не обрел новую качественную суть. Как и в советские времена, становление крайне жесткого политического режима, который с нашей точки зрения можно отнести к режимам тоталитарного типа, при президентах Ниязове и Бердымухамедове, разумеется, отрицается его сторонниками и апологетами. Однако именно анализ выборов как важнейшего политического института и позволяет выявить направленность политического развития государства, позволяет отделить фальшивые заверения политиков и их прислужников от реальной действительности, которая зачастую в случае Туркменистана предстает в весьма неприглядном виде. В Туркменистане, равно как и в большинстве других стран Центральной Азии, выборы и во времена СССР, и сегодня выступают скорее внешней стороной механизма власти, его лаковым покрытием. Их предназначение - убедить сторонних наблюдателей в «демократичности» такого механизма. Задача не в том, чтобы создать механизм выявления воли народа, а в том, чтобы внушать этому народу и всему остальному миру иллюзию комфортности протекания политических процессов в Туркменистане. Институт выборов в Туркменистане используется для того, чтобы обеспечить псевдодемократическую легитимацию тоталитарного лидера и тоталитарного режима. Естественно, что выборы в такой системе никак не могут реально влиять на функционирование механизма власти, они выступают лишь пассивным началом политического процесса. Причина этого в том, что власти Туркменистана не желают принять основное условие демократии: согласиться с возможностью проиграть в демократическом соревновании на выборах, согласиться подчиниться неблагоприятному исходу для конкретных лиц применения демократических процедур. Подлинные демократии как правило пытаются строить будущее своих государств снизу вверх, тогда как тоталитарный лидер поступает противоположным образом: он пытается управлять политическим процессом сверху вниз. И все же, даже при таком подходе, даже, если мы солидаризируемся с характеристикой туркменских выборов как «спектакля», мы не должны забывать, что любое, пусть даже примитивное лицедейство со временем приедается, теряется его эффект целенаправленного воздействия на окружающих, о котором мы сказали выше. Поэтому власть вынуждена, если она конечно не совсем безмозглая, постоянно что-то совершенствовать в процессе проведения выборов. В Туркменистане так и поступают. Именно поэтому интересно посмотреть на то, как менялись подходы туркменских властей к выборам, и есть ли хоть какие-то элементы прогресса в нынешних выборах главы государства. При первом президенте Туркменистана Сапармурате Ниязове туркменская государственная система сразу же стала стремиться к полному, тотальному контролю над всей жизнью общества в целом и над жизнью каждого человека в отдельности. Гражданам предписывалось слепое поклонение идеям вождя нации. Характерно, что в Туркменистане была введена клятва, которую люди обязаны были слушать и произносить повсеместно, в том числе ею начинались и заканчивались учебные занятия: «Туркменистан, отчизна любимая, край родимый мой, и в мыслях, и сердцем я всегда с тобой, за малейшее зло, причиненное тебе, да отнимется рука моя. За малейший навет на тебя да обессилет язык мой. В час измены Родине, Сапармурату Туркменбаши, священному стягу твоему, да прервется дыхание мое». Кстати: президент Сапармурат Ниязов до своей внезапной кончины в конце 2006 года был рекордсменом в одном прямо связанном с тематикой выборов отношении: он дольше всех своих «коллег по цеху» восседал на политическом Олимпе. Причем под последним мы понимаем отнюдь не только пост президента. Таковой Ниязов занял в тот же год, что и Назарбаев с Каримовым: все они стали президентами в 1990 году, то есть еще в период существования Союза ССР. Но мы не должны упускать из вида то обстоятельство, что до этого именно Ниязов дольше всех занимал пост первого секретаря ЦК компартии союзной республики, то есть должности во многом схожей по своему характеру с постом президента. Ниязов сменил своего предшественника на посту первого секретаря компартии Туркменской ССР – Гапурова еще в декабре 1985 года. А если вспомнить, что в 1984 году его отозвали в Москву на работу в ЦК КПСС (до этого Ниязов руководил Ашхабадским горкомом), то становится понятно, что своим назначением Ниязов обязан прежнему «доперестроечному» руководству Политбюро ЦК КПСС. То есть Ниязов получил власть в условиях господства советского тоталитаризма. И он фактически продолжил ту же традицию, не допуская других вариантов развития, к которым позднее пришло то же московское руководство. Вероятно поэтому, Ниязов стал претендовать на то, чтобы его президентский пост рассматривался бы окружающими как аналог поста Генерального секретаря ЦК КПСС. Ниязов стремился к тому, чтобы его персону население воспринимало бы не как наемного чиновника, а как уникального лидера и вождя нации. Вот почему в Туркменистане быстро появилась тенденция закрепить за Ниязовым пост президента на длительный период. В этом отношении специально подчеркнем один важный момент. Ниязов, как это кому-то не покажется странным или кощунственным, - был одним из самых последовательных, типичных глав государств региона Центральной Азии. Это в Казахстане президент Назарбаев со временем пришел к пониманию того, что нет необходимости подвергаться постоянной критике со стороны мирового сообщества за антидемократизм. Нурсултан Абишевич стал действовать изощренными методами: создавал структуры мнимой оппозиции, имитировал в государстве активный и соревновательный политический процесс. Ниязов этого делать не стал: он прямо, не стесняясь, повел себя как типичный восточный деспот: любил в поездках по своей стране восседать на кресле, напоминающим трон, обожал раздавать щедрые подарки, предпочитал самолично распекать и наказывать проштрафившихся чиновников, не чурался типично восточной лести и подобострастия. То есть он действительно вел себя как падишах, и это было искренним поведением. Как падишах он, естественно, не желал, чтобы кто бы то ни было вмешивался в его «королевство». Первые выборы главы государства, который по конституции стал именоваться президентом, состоялись в Туркменистане 27 октября 1990 года. Эти выборы были всеобщими (в отличие от того, что происходило в Казахстане и Узбекистане, что можно считать плюсом), но безальтернативными (как и в Казахстане и Узбекистане). В голосовании тогда приняло участие 1 746 375 человек, из которых 1 716 278 человек (98,3%) проголосовали за Ниязова. Таким образом в Туркменистане просто продолжили советскую практику «единодушного одобрения политики партии и правительства». После обретения независимости и принятия 18 мая 1992 года новой конституции Туркменистана Ниязов демонстративно организует новые президентские выборы, стремясь показать, что его легитимность теперь проистекает из правовых актов, никак не связанных с СССР. И эти выборы также станут безальтернативными (в отличие от состоявшихся в Узбекистане). Данные обстоятельства как нельзя лучше раскрывают суть подхода Ниязова к выборам. Для верховной туркменской власти выборы – это совсем не механизм демократии, а красивый, современный, но все же декоративный атрибут системы правления одного человека. Выборы вовсе не должны были менять власть, в суверенном Туркменистане у них было иное предназначение. Понятно, что при таком подходе их результат запрограммирован заранее. На выборах 21 июня 1992 года за Ниязова проголосуют уже 99,5% избирателей. Градус «народной любви» к лидеру нации крепчал… В этом и виделся властям процесс развития демократии! В середине 90-ых годов по региону пронеслась мода на продление президентских полномочий на референдумах без проведения выборов. Первым отметился на этом поприще именно туркменский лидер. 15 января 1994 года во всенародном голосовании по вопросу о продлении президентских полномочий Ниязова примут участие 99,9% имеющих право голоса граждан республики. Из них 99,99% согласились с тем, что новые президентские выборы в 1997 году проводить нет никакой необходимости, и, следовательно, полномочия Ниязова продлевались до 2002 года. Только 212 человек во всей республике высказались тогда против такой идеи. 99,99% - фантастический результат! «Власть и общество – едины»! Монолит… Фактически ни одной трещинки на фасаде. Но этот результат, как это ни странно, предопределил судьбу выборов президента при правлении Ниязова. Если абсолютная высота достигнута, то как же рапортовать о новых достижениях в случае проведения очередных выборов?! Выход из этой двусмысленной ситуации нашли вполне в духе тоталитарной традиции. В декабре 1999 года в Туркменистане решились на следующий шаг: постановлением высшего представительного органа законодательной власти - Халк Маслахаты, Ниязов получил исключительное право осуществлять полномочия главы государства без ограничения срока. То есть в годы правления первого президента Туркменистана нарастала тоталитарная практика в отношении выборов главы государства, завершившаяся фактическим устранением этого института из политической практики. Любопытно отметить, что, несмотря на решение 1999 года, Ниязов все же и после этого разыгрывал публичные шоу «о выборах». Так в ходе заседания осенью 2005 года на съезде XVI Халк Маслахаты (Народного Совета), явно с расчетом на внешний эффект была разыграна сцена публичной «дискуссии» между председателем ЦИКа Туркменистана и главой государства. Председатель ЦИКа предложил снять с повестки дня вопрос об обсуждении проекта закона «О выборах Президента Туркменистана», обосновав это выдающейся ролью Ниязова как бессменного лидера нации. Ниязов возражал. Но все члены Халк Маслахаты единогласно отказались обсуждать саму возможность выборов главы государства. «Плюрализм в действии». Подобную практику, кстати, очень любит другой персонаж в регионе – Нурсултан Назарбаев. В любом случае Ниязов сконструировал систему, при которой он был юридически несменяем. Тоталитарный лидер нации считается незаменимым и бесконечно талантливым. Его нельзя переизбрать. Он может только умереть на своем посту. Так оно и произошло. Ранней ночью 21 декабря 2006 года президент Ниязов внезапно скончался. Коллапса государственной власти не произошло. Ситуация была взята под контроль. 26 декабря решением Халк Маслахаты заместитель председателя правительства Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухаммедов был назначен временно исполняющим обязанности президента Туркменистана до проведения выборов. На заседании Халк Маслахаты был срочно принят отсутствовавший до этого в республике закон «О выборах президента Туркменистана». Нельзя в этой связи не отметить, что новая власть не отказывалась от проведения выборов президента, что она легко могла бы сделать в условиях форс-мажора, и это ей бы сошло с рук. Ведь прощались же раньше тому же президенту Казахстана антиконституционные разгоны парламента, то есть факты откровенной узурпации власти. А в туркменской комбинации формально-юридически речь не шла о прямой узурпации власти. Делегаты Халк Маслахаты единогласно приняли решение о назначении на 11 февраля 2007 года выборов главы государства. Затем состоялось выдвижение кандидатов на пост президента. От столицы – Ашхабада (города, который, кстати, по конституции не обладает каким-то специальным статусом, уравнивающим его с другими велаятами), Ахалского, Балканского, Дашогузского и Лебапского велаятов были выдвинуты по 2 кандидатуры. Таким образом, Марыйский велаят не был представлен в их числе. Его представители предпочли поддержать выдвинутую Демократической партией и движением «Галкыныш» кандидатуру Бердымухаммедова. Голосование проводилось по каждой кандидатуре. Единогласно была поддержана кандидатура только Бердымухаммедова, но всего Халк Маслахаты своим постановлением утвердил выдвижение сразу 6 кандидатов: и.о. президента Г. Бердымухаммедова, хякима города Абадан Ахалского велаята О. Гараджаева, хякима Карабекаульского этрапа Лебапского велаята М. Гурбанова, заместителя министра нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов И. Нурыева, первого заместителя хякима Дашогузского велаята А. Атаджыкова, хякима города Туркменбаши Балканского велаята А. Поманова. После короткой избирательной кампании состоялось голосование. В итоге из 2 миллионов 677 тысяч 589 граждан республики, внесенных в списки для голосования, на избирательные участки явилось 98,65%. Из них за Бердымухаммедова проголосовали 2 миллиона 357 тысяч 120 человек, или 89,23%. Против его кандидатуры проголосовали 282 тысячи 174 человека - 10,68%. Дело в том, что в тот период в соответствии с туркменским законом о выборах президента каждый избиратель обязан был определиться со своим отношением к каждой кандидатуре соискателя поста главы государства. А поскольку в бюллетени были включены шесть фамилий кандидатов, то избиратель обязан был вычеркнуть все фамилии, против которых он голосует и оставить ту, которую он поддерживает. Допускалось голосование и против всех кандидатов – такой вариант предпочли 3174 избирателя или 0,12%. Итак отметим еще раз: Бердымухамедов не стал слепо следовать традиции Ниязова. Он пошел не просто на выборы, но и на то, чтобы впервые они были конкурентными. Равно как он пошел на результат голосования, который в сравнении со временами Ниязова был явно не в пользу нового главы государства. За первый президентский срок Бердымухамедов предпринял ряд шагов, связанных с нашими оценками политического процесса в Туркменистане вообще и с выборами в частности. Так он ликвидирован одиозный орган – Халк Маслахаты. С 1 июня 2011 года вступил в силу новый закон «О выборах Президента Туркменистана», который в некоторых отношениях стал отличаться от ранее существовавших регламентаций. С ликвидацией Халк Маслахаты право выдвижения кандидатов в президенты стало принадлежать политическим партиям, общественным объединениям и группам граждан (статья 27 упомянутого Закона). С формально-юридической точки зрения – это шаг вперед. Особенно в отношении права выдвижения от групп граждан. Кстати на выборах 2012 года два кандидата, прошедшие регистрацию и включенные в бюллетени, были выдвинуты именно таким образом. Нельзя также не отметить, что в отличие от казахстанской или российской практики при выдвижении кандидатов в президенты гражданами закон не устанавливает каких-то чрезмерно строгих барьеров на этом пути. Такой кандидат должен заручиться поддержкой не менее чем десяти тысяч избирателей (пункт 1 статьи 29 Закона). Пересчитайте этот параметр относительно численности населения республики, и вы придете к выводу, что туркменские нормы куда либеральнее принятых сегодня в Казахстане или России. Дополнительные ограничения по этой норме также незначительны: на долю каждого из не менее чем одной трети этрапов (районов) и городов с правами этрапов должно приходиться не менее 300 подписей. Конечно красивые формулировки о возможности выдвижения кандидатов от политических партий нивелируются тем обстоятельством, что никаких политических партий, кроме одной - Демократической партии Туркменистана - в республике просто как не было, так и нет. Кстати, сам Закон «О политических партиях» был опубликован и вступил в силу только 13 января 2012 года, то есть в период, когда избирательная кампания была уже в самом разгаре. Наверное это было сделано не случайно. Но вернемся к новациям относительно выборов. Туркменский закон о выборах оставил в силе большинство цензовых ограничений относительно лица, претендующего на занятие поста президента. Одиозный этнический ценз, принятый еще во времена Ниязова и постановляющий, что главой Туркменистана может быть только этнический туркмен, был при Ниязове же и отменен (после того, когда он стал бессменным президентом). Но остался ценз, отражающий так называемое «право почвы» - президентом может стать только родившийся в Туркменистане, и ценз оседлости – необходимость в течение 15 предшествующих лет постоянно проживать в Туркменистане. Отметим попутно, что оба эти ценза направлены против тех представителей туркменской оппозиции (их потомков), которые сегодня вынужденно находятся в эмиграции. Существует языковой ценз – необходимость владения государственным языком, возрастной ценз – «не моложе 40 лет и не старше 70 лет». Наконец, есть довольно редко встречающийся в мировой конституционной практике ценз «трудовой деятельности». По туркменскому законодательству кандидату в президенты необходимо работать в государственных органах, общественных объединениях, на предприятиях, в учреждениях или организациях (статья 27 Закона о выборах президента). Из чего следует, что вариант «киргизских практик» в Туркменистане не может пройти: ни безработным, ни бизнесменам-одиночкам, ни домохозяйкам, ни находящимся на социальном иждивении пост главы государства не светит в принципе. Более существенной стала и регламентация предвыборной агитации. Например, предоставление бесплатного эфирного времени на государственных теле и радиоканалах порой даже лучше регламентировано, чем в России. Эфир предоставляется четко с 19 до 23 часов по часу ежедневно на всех вместе участников президентской «гонки». Никаких выступлений в дискуссии доверенных лиц не разрешается. «В совместных агитационных мероприятиях на теле – и радиоканалах кандидаты могут участвовать только лично» (пункт 3 статьи 38 Закона). Запрещается прерывать выступления кандидатов, а также сопровождать их какими-либо комментариями. Не такие уж плохие нормы. Но графы «против всех» больше в бюллетенях не будет. Новый порядок также требует просто оставлять пометки против фамилии тех кандидатов, за кого собирается проголосовать гражданин. Наконец, Закон предусматривает возможность проведения только альтернативных выборов. Вспоминая практику Ниязова, о которой шла речь выше, – это ли не шаг вперед?! Конечно все эти положительные моменты – из сферы формально-юридических характеристик. Даже в этой сфере не все в порядке. Например, принцип равенства в информировании о кандидатах в ходе нынешних выборов не соблюден. А иначе чем объяснить, что только в одной из официальных биографий восьми кандидатов мы можем найти сведения о том, какими языками владеет кандидат? Или почему только в биографии одного кандидата место его рождения указано в терминах понятного для иностранцев русского языка, а не туркменского? Вы наверное уже догадались, что в обоих случаях речь идет о биографии действующего президента Туркменистана. Имеются и другие вопросы. Только в двух биографиях мы находим сведения о том, что кандидат является членом Демократической партии Туркменистана (Какагелди Абдыллаев и Аннагелди Язмырадов). Возникает закономерный вопрос: если кандидатуру Бердымухамедова поддержала единственная в республике политическая партия, то почему ее члены, своим выдвижением фактически идут наперекор этому решению? Почему, зная что в Туркменистане нет ни коалиционного правительства, ни должности премьер-министра (правительством руководит президент), два члена кабинета министров – Оразгулиев – министр энергетики и промышленности и Язмырадов – министр водного хозяйства бросают перчатку главе правительства? Разве так бывает? Не спектакль ли это? Есть и другие вопросы. Если верить официальной туркменской пропаганде, то перед республикой стоят важные задачи, как в сфере экономики, так и в политической сфере. Тогда почему среди восьми соискателей поста президента нет ни одного юриста и всего лишь один экономист по образованию (Батыров - директор Геоктепинской хлопчато-прядильной фабрики). Зато есть врач-ветеринар, горный инженер, инженер-электрик, инженер-гидротехник, инженер-строитель. Ведь пост главы государства – это прежде всего политический пост, а не должность технического управленца. Специально для любителей версий о кланово-этнической подоплеке политических элит современной Центральной Азии приведу еще один любопытный факт. Из восьми кандидатов половина, то есть, четверо являются уроженцами Ахала (столичного региона Туркменистана). То есть, с большой степенью вероятности можно предположить, что эти люди являются представителями племени текинцев, занимающего наиболее выгодные посты в управленческой иерархии Туркменистана. В эту четверку входят оба министра, уже упомянутый нами директор фабрики и, естественно нынешний президент республики. И, наконец, приведем последний факт в цепочке наших рассуждений о политическом процессе и месте в нем современных выборов. Если в 2007 году от СНГ на выборы прибыла делегация менее двух десятков наблюдателей, то ныне их – уже свыше шести десятков. Количество правда далеко не всегда переходит в новое качество. Но все же… Так что же мы хотели сказать нашим кратким обзором. Туркменистан медленно движется от эпохи Ниязова в новом направлении. Пока рано говорить, что в направлении демократии. Вполне вероятно, что происходит лишь замена старых, одиозных и обветшалых декораций на новые – более красивые и приятные глазу. Но движение все же присутствует. Нет того застоя, который объял страну после упомянутого нами решения 1999 года о бессменном президентстве Ниязова. Правда, нет пока никаких твердых гарантий, что в будущем не произойдет повторения ниязовского опыта. Ведь стал же в прошлом году Бердымухамедов героем Туркменистана, ведь принял же он «титул» Аркадага («Покровителя»)... Гарантией от тоталитарной практики мог бы стать режим политического плюрализма. Но его в республике как не было, так и нет. А потому нынешние выборы и являются той декорацией, о которой мы говорили в начале этой статьи. В этой оценке мои позиции как ученого полностью сходятся с позицией честных журналистов, пишущих о Туркменистане. Аждар Куртов - главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Международное информационное агентство «Фергана» Улугбек Кодиров из Узбекистана, угрожавший убить Барака Обаму, пошел на сделку с американским правосудием 2012-02-11 13:06 ИА Фергана.Ру  Улугбек Кодиров и Барак Обама В ходе слушаний, состоявшихся в пятницу в американском штате Алабама, 22-летний нелегальный иммигранрт из Узбекистана Улугбек Кодиров сознался в трех инкриминируемых ему преступлениях: угрозах в адрес президента США, незаконном владении автоматическим оружием и пособничестве террористам. Максимальный срок наказания за эти правонарушения составляет пять, 10 и 15 лет соответственно. Федеральная прокуратура, в свою очередь, согласилась снять с Кодирова остальные четыре пункта обвинения, преимущественно касавшиеся угроз в адрес главы американской администрации. Это позволит подсудимому избежать пожизненного заключения и, возможно, даже добиваться депортации на родину – в таком случае его судьбу будут решать власти Узбекистана. Кодиров был арестован 13 июля 2011 года в одной из гостиниц Бирмингема после того, как купил штурмовую винтовку M15 у агента спецслужб США, работавшего под прикрытием. Как заявил прокурор северного округа Алабамы Джойс Уайт Вэнс, подсудимый «неоднократно заявлял, что собирается убить президента Соединенных Штатов». Что спровоцировало у него ненависть к хозяину Белого дома, неизвестно. По информации властей, гражданин Узбекистана въехал в США в 2009 году по студенческой визе, которая спустя год была аннулирована, так как он не смог поступить в вуз. По данным следствия, Кодиров строго придерживался обрядов ислама и высказывался в поддержку исламских экстремистов. Считается также, что он посещал сайты приверженцев джихада. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Конфликт в стиле «хип-хоп» 2012-02-11 19:03 Фергана Как мы уже сообщали, в начале 2012 года в узбекском городке Чирчике силами правоохранительных органов был предотвращен назревающий конфликт между молодыми людьми узбекской и казахской национальностей. Корреспондент «Ферганы», побывавший в Чирчике, выяснил подробности конфликта и причины межэтнического противостояния между подростками. Первым о конфликте сообщил независимый ташкентский веб-ресурс Uzmetronom. «В городе Чирчик (Ташкентская область) органам правопорядка удалось предотвратить крупные межнациональные столкновения между узбеками и казахами в возрасте до тридцати лет. По имеющимся в нашем распоряжении сведениям, одной из причин конфликта представителей двух народов, традиционно соседствующих друг с другом, стала оскорбительная для казахов песня, распространенная в Интернете и записанная на мобильные телефоны. После чего последовали взаимные личные оскорбления и локальные драки с участием нескольких десятков молодых людей», - писало издание 7 февраля. Когда корреспондент «Ферганы» приехал в Чирчик, расположенный в тридцати километрах от Ташкента, выяснилось, что его жители о столкновениях почти ничего не знают. В ответ на расспросы журналиста прохожие на базаре, в кафе и на остановках лишь недоуменно пожимали плечами. Потом нам все же удалось расспросить двух молодых ребят - по виду студентов какого-то учебного заведения. «Да это же в нашем колледже было! - отвечали они. - Узбеки записали песню с оскорблениями в адрес казахов, а затем пришли на разборки в наш колледж, ведь у нас там почти семьдесят процентов казахов учится. Но нас не было в этот день, мы болели и пропустили занятия», - рассказали ребята. Как выяснилось, речь идет о техническом профессиональном колледже Чирчика, который в городе запросто называют «Политехом». По словам учеников, столкновение произошло еще в середине января, а в конфликте участвовало более ста человек. «После этого милиция неделю дежурила в колледже», - поведали они.

Здание политехнического колледжа в Чирчике Следующими собеседниками корреспондента «Ферганы» могла стать группа ребят казахской национальности. Впрочем, едва услыхав вопросы журналиста, они предпочли исчезнуть, и лишь один из них бросил: «Один узбек записал нехорошую песню. Его за это посадили. Нас там не было», - ускользая, произнес он. И все-таки нам удалось найти одного человека — ученика того самого колледжа, который отважился рассказать детали происшествия - лишь при условии, что его имя не будет названо. - Это не первый конфликт подобного рода. У нас каждый год, в основном, после хлопковой кампании, случаются драки между казахами и узбеками. Кто-то кого-то начинает задирать, друзья приходят на помощь, завязывается потасовка... - говорит он. В этот раз, по его словам, в ссоре был виноват некий парень-узбек по имени Жахон, 1992 года рождения. Никто не знает точно, в чем была его обида, но молодой человек решил отомстить, записав ту самую песню. - У меня нет ее сейчас, но там говорилось, что казахи плохо одеваются, плохо строят свои дома, и очень много мата. В ответ на песню Жахона студенты-казахи записали свой ответ, но он был адресован лишь ему конкретно. Ответ был также записан в виде песни в стиле «хип-хоп». Редакция «Ферганы» с интересом прослушала сие «музыкальное произведение». Однако мы не можем позволить себе воспроизвести его на наших страницах по причине большого количества русских, узбекских и казахских нецензурных слов.

Подростки-казахи фотографируются на фоне снежной бабы После взаимного обмена песнями обстановка накалилась. - Вообще в «Политехе» учится много казахов, но в тот день было всего человек двадцать-тридцать. Остальные болели, либо самостоятельно «продлили» себе зимние каникулы. Узбеков пришло много, больше ста человек, у некоторых были ножи, они стали бросать камни в студентов-казахов. Те спрятались в здании. Толпа на улице разбила в колледже четыре стекла. А затем приехала милиция и всех забрала, - рассказал наш информатор. Впоследствии, по его словам, в колледже с участием милиционеров было проведено собрание со студентами. - Сначала выясняли, кто виноват, и у кого есть эта песня. А потом читали нотации - говорили, что мы все живем в одной стране, надо дружить и все такое. Но с соседями и в махаллях мы все дружим, просто в колледже делимся [на два лагеря], - добавил ученик. По словам студентов, сотрудники городской милиции около недели дежурили и в других учебных заведениях, а преподаватели несколько раз проводили беседы с учащимися на тему «дружбы народов».

Студенты колледжа на автобусной остановке Следует отметить, что именно благодаря усилиям преподавательского состава и правоохранительных органов конфликт был предотвращен на месте и не вылился за пределы одного города. Для справки. В советское время Чирчик был городом с развитой промышленностью, некоторые заводы функционируют и по сей день. Численность населения - около 100 тысяч человек. В городе проживает значительная часть представителей казахской, таджикской, русской и корейской национальностей. Александр Бенуа Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: Лидеры независимого профсоюза Е.Уктешбаев и А.Курманов опасаются, что спецслужбы могут выкрасть их из России 2012-02-11 23:39 ИА Фергана.Ру Лидеры казахстанского независимого рабочего профсоюза «Жанарту» («Возрождение») Есенбек Уктешбаев и Айнур Курманов обеспокоены, тем, что сотрудники спецслужб, специально прибывшие в Москву из Казахстана, могут выкрасть их и нелегально отправить на родину для совершения расправы. Об этом они заявили в субботу в своем открытом письме на имя авторитетных российских правозащитников (полный текст см. ниже). О том, что заставило профсоюзных лидеров Казахстана встревожиться, рассказал «Фергане» сам Айнур Курманов - политик, общественный деятель, журналист, лидер Социалистического сопротивления Казахстана. - Думаю, гнев высших чиновников в Ак Орде (резиденции президента Казахстана. - прим. ред.) взывало то, что мы 31 января 2012 года выступили перед депутатами Европарламента. Это произошло на глазах посла Республики Казахстан в Бельгии и заместителя генпрокурора нашей страны. Кроме этого, мы стали главными спикерами большой конференции 2-3 февраля в Осло, организованной Норвежским Хельсинкским комитетом, где показали дипломатам, правозащитникам, профсоюзным деятелям реальную картину кровавого расстрела рабочей демонстрации. Это тоже не обошло внимание властей. Кстати, на эту конференцию представители посольства Казахстана отказались прийти. К тому же 7 февраля в Берлине нашими товарищами из немецкой секции Комитета за Рабочий Интернационал, которая входит в парламентскую Левую партию Германии, удалось провести крупный митинг протеста возле здания МИДа ФРГ, где проходила встреча Назарбаева с Меркель, и несколько подпортить пышную встречу Елбасы. Как мы знаем, это вызвало неадекватную реакцию Назарбаева, который даже пожаловался на это «безобразие» немецким властям. Вдобавок ко всему, власти прекрасно знают, и мы этого не скрывали, что по инициативе депутата Европарламента Пола Мерфи от Социалистической партии Ирландии и профсоюзов Бельгии, Швеции, Англии и Греции создается большая группа по проведению альтернативного расследования кровавых событий 16-18 декабря в Мангистауской области. Эта группа формируется при нашем активном участии и мы передаем необходимую информацию о положении в Жанаозене. Эта группа профсоюзных деятелей, левых депутатов, а также правозащитников намерена посетить Жанаозен и встретиться с представителями бастующих нефтяников с целью выяснения всех подробностей расстрела. Конечно, такая наша деятельность вызывает, мягко говоря, отрицательную реакцию в правящей группе чиновников, которые пытаются силовыми методами заставить нас замолчать, - сказал Айнур Курманов. На вопрос о том, как он и его товарищи намерены противостоять давлению со стороны властей Казахстана и что намерены предпринимать в свою защиту, Айнур Курманов ответил: - Кроме похищения и попыток экстрадиции, хотя, второе будет сделать проблематично, думаем, также может быть использован и вариант нашего физического устранения или жесткого нападения со стороны «неизвестных лиц». Мы же со своей стороны не собираемся сидеть сложа руки и будем сопротивляться, в том числе, продолжать предавать огласке все факты подобных приготовлений. Мы находимся в России на законных основаниях и поддерживаем тесные связи с правозащитными объединениями, профсоюзами и с некоторыми политическими партиями, за поддержкой к которым мы уже обратились. Полный текст заявления профсоюзных лидеров — ниже. Исполнительному директору общероссийского движения «За права человека» Льву Пономареву Директору Института прав человека Валентину Гефтеру От председателя казахстанского профсоюза «Жанарту» (Возрождение) Есенбека Уктешбаева и заместителя председателя Айнура Курманова Заявление Мы, деятели казахстанского независимого рабочего профсоюза «Жанарту» (Возрождение) председатель Есенбек Уктешбаев и его заместитель Айнур Курманов ставим вас в известность, что можем в ближайшее время быть подвергнуты аресту или похищению с последующим принудительным перемещением нас на территорию Республики Казахстан, где нас ждет неминуемый арест и заключение. Основанием для подобных утверждений является приезд в Москву начальника департамента внутренних дел Мангистауской области полковника Аманжола Кабылова с группой офицеров спецслужб для ведения переговоров с сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации. Об этом нам стало известно из сообщений российских журналистов и от наших источников в Казахстане. Предмет этих переговоров очевиден – добиться принятия соответствующих мер в отношении нас, находящихся на данный момент не территории России. На данный момент указанный высокопоставленный офицер МВД Республики Казахстан курирует «расследование» по делу о кровавых событиях 16-18 декабря в Жанаозене и станции Шетпе Мангистауской области, в результате чего, по нашим данным, погибло множество бастовавших рабочих и их родственников, организовавших мирный митинг протеста. В результате совместной деятельности МВД и Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана было возбуждено множество уголовных дел и уже арестованы десятки как рабочих активистов, участвовавших в массовой и длительной с 17 мая забастовке нефтяников, так и руководители оппозиционной партии «Алга» (Вперед) Владимир Козлов, Айжангуль Амирова, Руслан Симбинов, Серик Сапаргали, а также главный редактор независимой газеты «Взгляд» Игорь Винявский. Все они, как и еще десятки людей, находящихся под подпиской о невыезде, обвиняются по нескольким статьям УК РК: 164 «разжигании социальной розни», 241«организации массовых беспорядков» и 170 «призывам к свержению существующего конституционного строя». Мы, со своей стороны, с 7 октября находились в длительной командировке в России, где занимались обменом опытом с рабочими организациями и организацией информационной поддержки бастующим нефтяникам Мангистау и членам нашего профсоюза в Казахстане. На родине в отношении нас летом также было возбуждено уголовное дело по инициативе местных властей «самоуправство» - статья 327 УК РК, но данный момент оно было приостановлено и должно быть полностью прекращено в связи с объявленной амнистией. Но, как нам стало известно от наших источников в правоохранительных органах, против нас также фабрикуется новое уголовное дело и уже по статье 164 УК РК - «за разжигание социальной розни». Фактически нас, как и оппозицию, пытаются обвинить в событиях 16-18 декабря прошлого года в Мангистауской области. Это и стало основанием для визита бывшего коменданта Жанаозена в Москву для организации нашего ареста и последующей доставки в Актау. Мы опасаемся, что наш арест может быть совершен тайно и обставлен в виде похищения, без объявления нас в международный розыск и соблюдения всех необходимых норм экстрадиции. Подобное уже совершалось узбекскими и таджикскими спецслужбами в отношении их оппозиционеров и диссидентов, которые находились на территории Российской Федерации. Мы также заверяем, что находимся в России на законных основаниях и не нарушали никаких местных законов, и занимались лишь защитой прав наших граждан, нарушаемых казахстанскими властями в нашей стране. Мы просим содействия с вашей стороны и организации кампании в нашу защиту в случае незаконного ареста или похищения казахскими спецслужбами на территории Российской Федерации. С уважением, председатель казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту» Есенбек Уктешбаев, заместитель профсоюза «Жанарту» Айнур Курманов Москва, 10 февраля 2012 года Международное информационное агентство «Фергана» Одним из победителей World Press Photo стал Павел Прокопчик, снявший народную целительницу из Казахстана 2012-02-12 00:44 ИА Фергана.Ру Подведены итоги самого масштабного и престижного международного конкурса среди фотожурналистов, который ежегодно проводится в Амстердаме, - World Press Photo . Его лауреатами за 2011 год стали 57 фотографов из 24 стран (подробнее — на сайте Газеты.Ру). Третий приз в категории «Искусство и развлечения» за одиночное фото получил фотограф Павел Прокопчик (Pavel Prokopchik) из Амстердама. Так жюри отметило его снимок из серии, посвященной ритуалам народной целительницы Апашки, или Апы, живущей в Унгуртасе, Казахстан. На личном сайте Павла Прокопчика размещена целая серия снимков о деятельности целительницы Апашки, а также мультимедийный проект, из которого становится ясно то, чем она занимается и зачем к ней массово приезжают паломники. Untitled from Pavel Prokopchik on Vimeo. Источник — Prokopchik.com Настоящее имя Апашки - Бифатима Даулетова. Десять лет тому назад, выйдя из города Шымкент, что на юге Казахстана, она прошагала сотни километров по степи, пока не остановилась у «священной горы» в поселке Унгуртас. Здесь, у подножия гор Тянь-Шаня, в 80 км к западу от Алматы, она построила дом. В местных сказаниях эта гора является особо почитаемым местом. Бифатима Даулетова считает, что здесь находится центр энергии Земли. Снимки были сделаны в январе и октябре 2011 года. Публикуются с любезного разрешения автора. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||