| ← Сентябрь 2015 → | ||||||

|

13

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

19

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

<<Поворот России на Юг>>: Кому это выгодно?

|

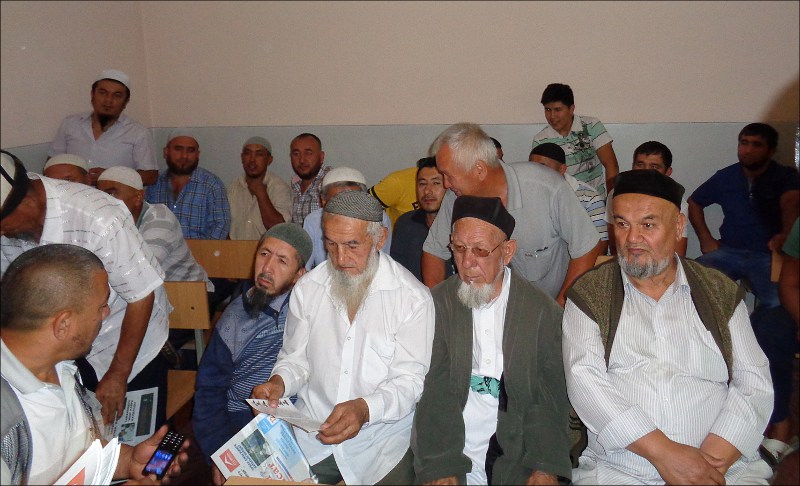

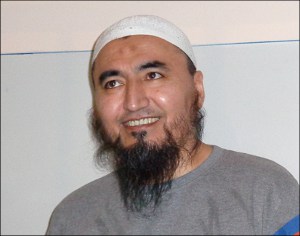

«Поворот России на Юг»: Кому это выгодно? 2015-09-17 10:01 ferghana@ferghana.ru (Фергана) С известным российским экономистом и политиком, председателем партии «Демократический выбор» Владимиром Миловым мы говорили о пресловутом «повороте России на Юг». Ведь путь к «длинным деньгам», без которых экономики не живут, на Западе для России закрыт, и, судя по всему, надолго, а альтернатив в мире не так и много. Какие выгоды или провалы сулит этот поворот на Юг, каковы перспективы сотрудничества с Россией у наших южных соседей, несут ли они выгоды, в том числе и странам центральноазиатского региона?.. Ведет передачу журналист «Ферганы» Сергей Мец Сергей Мец: Добрый день всем! Информационное агентство «Фергана.Ру» в студии Центральноазиатского телевидения продолжает цикл передач, ставший уже привычным для слушателей и зрителей. Сегодня у нас в гостях Владимир Милов, политик, экономист, председатель партии «Демократический выбор». Будем мы говорить и о политике, и об экономике, тем более, что время наступило такое, когда люди ни о чем другом не говорят. Да и вообще, о нас говорят, что мы слишком политизированы. Я хочу начать вот с чего. Когда-то бытовала такая присказка, мол, Москва – это большая деревня, где все так или иначе встречаются. У меня есть ощущение – мы как-то не заметили, что мир стал большой деревней, и такие страны, как Бразилия и ЮАР стали нам вдруг близки. Но сегодня мы будем говорить о тех странах, которые всегда были нам близки, в какой-то период времени отдалились, а теперь снова стали близки, и только потому, что против России были введены санкции. Путь на Запад был отрезан, вернее, сами себе его отрезали, и с криками «ура!» повернулись на юг и юго-восток, полагая, что там будет большой профит, получим деньги и так далее, и тому подобное. Для начала, мне бы хотелось поговорить о взаимоотношениях России и Китая, между которыми лежит большое пространство Центральной Азии, региона, который в последнее время стал играть ключевую роль в геополитике. В этом же ряду Иран. Так вот, какие преференции может получить Россия в Китае, какие провалы нас ожидают там, какие преференции, в свою очередь, может получить Китай от взаимоотношений с Россией, и, в том числе, и станы Центральной Азии? Владимир Милов: Что касается взаимоотношений с Китаем, то эта дискуссия уже идет лет пятнадцать-двадцать. Признаки того, что власти в России начинают активно заигрывать с Китаем, были видны еще в конце девяностых, когда еще Ельцин туда ездил. Для меня это какой-то большой миф, мыльный пузырь. Если посмотреть на карту, непосвященный человек увидит две огромные территории, красненькую и желтенькую, у которых протяженная общая граница. Но давайте пройдемся по пунктам. В России основная активность сосредоточена в Европейской части. Даже та самая Западная Сибирь, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, где, в основном, добывают нефть и газ – это тоже часть Европы географически. То есть, «плечо» транспортировки нефти и газа до европейской границы три тысячи километров, и это огромная разница с тем, сколько придется «дотаскивать» углеводороды до Китая, особенно, до его экономически развитых районов. Тем более, что все было построено десятилетия назад как сфера снабжения Европы, есть вся инфраструктура. А если посмотреть, на чем был основан экономический скачок в Китае на протяжении последних тридцати-тридцати пяти лет, очевидно, что это было сделано путем превращения Китая в мировую фабрику, сборочный цех – то есть, они сделали ставку на то, чтобы стать чемпионом в сфере новой индустрии, промышленном производстве, обслуживающем весь остальной мир. Элементарный вывод – если вы делаете ставку на производство промышленных товаров, то вас, конечно, интересуют крупнейшие рынки сбыта. Например, США, которые уже давно живут на китайских товарах, а США – это 25% мирового ВВП. Или, к примеру, Евросоюз, и это примерно столько же, от 20 до 25% мирового ВВП в разные периоды времени. Половина мировой экономики, Штаты и Европа, страны с высокими стандартами потребления, большим спросом на промышленную продукцию – это и есть основной рынок сбыта и главный двигатель экономики для Китая, сделавшего ставку на промышленное производство. Параллельно, где-то сбоку, есть такая Россия, у которой в лучшие годы было 2-2,5% мирового ВВП, то есть, в двадцать раз меньше, чем США и Евросоюз вместе взятые. Вы можете сравнить «слона» и «мышь». Сергей Мец: И обороты несравнимы – Китай-США, Китай-Евросоюз и Китай-Россия… Владимир Милов: Да, и сейчас это наиболее выпукло прослеживается во время всех этих саммитов Путина с Си Цзиньпином, когда очередной раз возникают какие-то надежды, а все упирается в то, что у нас рынок сбыта маленький. Особенно в результате нашего кризиса, о чем мы можем поговорить отдельно, рынок очень сжался, покупательная способность упала. «Тучные стада» богатых жителей, которые будут покупать китайские товары – их здесь просто нет, они все живут в США и в Европе, поэтому для китайцев, естественным образом, это ключевые импортеры их продукции. Мы-то им зачем! Богатого населения, которое будет массово покупать китайские товары, просто нет. В сравнении с гигантами, странами Запада, мы просто еще одна небольшая страна. Возвращаясь к началу разговора, никакого базиса для широкого сотрудничества нет. Но объективно – у нас образовалась узкая ниша, некое «угольное ушко» сотрудничества с Китаем, где вся задача состоит в том, чтобы запродать им еще немножко наших углеводородов. Сегодня это тоненькая ниточка, которая, вопреки тому, что мы видим на карте, большого соприкосновения красного и желтого, говорит лишь об интересе Китая к каким-то отдельным газовым и нефтяным проектам. Кстати говоря, в тот день, когда Путин приехал в Пекин, в газете «Жэньминь жибао», ключевом издании коммунистической партии, вышла язвительная статья, где открытым текстом говорилось, мол, у нас тут очередь стоит из поставщиков –Австралия, страны Юго-Восточной Азии, Африка, Латинская Америка. Из Штатов они могут начать покупать нефть… Сергей Мец: Тут Туркмения под боком… Владимир Милов: Они с Туркменией подписали уже в два раза больший объем поставок, чем мы, 35 миллиардов кубометров в годовом выражении. К ним стоит огромная очередь, в которой мы всего лишь одни из, «-дцатые». Поэтому, то, что говорят «вот мы с Китаем сейчас…» довольно забавно слышать, поскольку много лет уже это разбивается о реалии экономические. У Китая просто совершенно иной вектор интересов. Тут важно понимать, что, как бы там ни было, Китай за прошедшие три с половиной десятилетия совершил колоссальный рывок, которого мы не совершили, еще и поэтому мы не можем говорить с ними на равных. Они, по сути дела, построили совершенно новую экономику, у них была какая-то карта развития и они по инерции продолжают по ней двигаться. Мы же до сих пор не поняли, куда же мы движемся, чего у себя строим – то ли рыночную экономику, то ли государственный капитализм, то ли автаркию, вот, что приходит в голову, судя по новостным заголовкам. То есть, у Китая есть четко прочерченная, несмотря на временные сегодняшние трудности, стратегия развития, у нас же таковой нет, и они это видят, расценивая бросание в объятья к друзьям с Востока как метания какие-то. Я вижу, что китайцы не видят в этом нашем «повороте на Восток» ничего большего, чем каприз момента. Сергей Мец: И они пользуются этим моментом. Владимир Милов: Естественно! Но они не считают нас убедительными долгосрочными партнерами, наблюдая эти метания. Поэтому, еще раз повторю, я считаю все эти «отношения» неким мифом для прессы и внутреннего народного потребления, и желанием на Западе что-то кому-то показать, но под этими отношениями никакого базиса реального нет. Сергей Мец: Есть и еще один миф, который живет в головах у обывателей и часто звучит в интернете. На телеканалах этого, конечно, не услышишь – что китайцев полтора миллиарда, что им не хватает территории, что они хотят захватить территории, в том числе и это 150 тысяч гектаров в Сибири. Это – миф, китайцы имеют территориальные претензии? Владимир Милов: Видишь ли, сегодняшний Китай, при нынешнем руководстве – это более или не менее предсказуемое образование, которое мы могли наблюдать в течение последних десятилетий, и про нее все нам понятно – оно не настроено на прямую территориальную экспансию, как это демонстрирует Россия в последние годы с Украиной, Крымом и так далее. Китай же дает понять, мол, мы же такой «добрый слон» - хотим экономической экспансии, это да, а ни о каких захватнических войнах речи не идет. Однако есть большое «но» - мы не знаем каким будет политическое будущее Китая, это огромная загадка. Сегодня видно, что в китайском обществе накопилось довольно серьезное недовольство властью. Тяньаньмэнь был задавлен танками, но внутри он никуда не исчез. Со стороны народившегося нового класса, который разбогател, живет в соответствии с западными стандартами, есть большой спрос на политические перемены, на развитие демократических институтов, на развитие, на то, чтобы их голос был более слышен. Там есть и вторая проблема – наличие огромного количества бедного, да что там говорить, нищего населения, полстраны фактически, а, кроме того, есть и серьезные административные ограничения, к примеру, вы просто так в город переехать не можете, и с этим связано большое количество волнений и бунтов, которые ежегодно фиксируются,– десятки и сотни столкновений происходят, в бедных районах особенно. Плюс к тому, безусловно, с наступлением экономического кризиса будут разоряться предприятия, беднеть целые города и районы, и мы увидим там много социально-экономического недовольства. Более того, там настолько серьезные проблемы в госуправлении, что президент Си не зря начал кампанию по борьбе с коррупцией – эта тема уже всех достала, и за все годы реформ ее не удалось победить. Коррупция там ужасная, всепроникающая и людям это надоело. Сергей Мец: Сравнима с нашей? Владимир Милов: По наглости с нашей не сравнить никого. Но масштабы там тоже очень серьезные. Так вот, суть в том, что есть огромное количество проблем и нет никаких гарантий, что в будущем этот режим, который представляется сегодня «спокойным слоном», не будет меняться. И есть два сценария. Первый – запрос снизу, на который отреагируют вверху. Вот видите, пришел Си Цзиньпин, и он очень отличается о Ху Цзиньтао – очень жестко действует с чиновниками, сажает их, выносит приговоры высокопоставленным, демонстрируя себя эдаким ковбоем, и нет никакой гарантии, что будущее руководство Китая не будет себя вести еще более по-ковбойски, расшатывая и нагнетая, по сути дела, эту внутреннюю ситуацию. Второй вариант – бунт снизу с возможной революцией, и этот режим будет меняться. Это сейчас может показаться какими-то умозрительными рассуждениями, но если прогнозировать будущее, то я не могу говорить о том, что в Китае не произойдут такие политические изменения в «горизонте» 10-15-20 лет. Абсолютно реально, что там у власти мы можем увидеть режим, который будет смотреть по-другому на вопрос территорий, экспансии и так далее. Сергей Мец: Сегодня не понятно? Это – два равнозначных вектора? Владимир Милов: Пока та компартия, к которой мы привыкли, уверенно контролирует ситуацию, но мы уже наблюдаем довольно неприятные «гейзеры», выбросы «пара». Факторы я уже назвал: замедление роста, связанное с кризисом; коррупция, которая приводит к более ожесточенной борьбе в верхних эшелонах власти, и ее, кстати, используют в борьбе с конкурентами тоже; вечный конфликт развитых районов и сельского нищего населения. И при всей внешне благостной картине спокойствия, если вглядываться повнимательнее, то я лично своих денег не поставлю на то, что Китай в дальнейшем, на сто лет вперед, будет себя так же ровно вести и не предъявлять каких-то территориальных претензий. Тем более, что, если говорить о политическом процессе и переменах, у них очень серьезный, как и во многих странах, включая Россию, спрос на эгоистично-националистическую повестку - мол, Китай превыше всего и давайте что-нибудь себе заберем. В частности, и это, я думаю, те, кто там бывал, бывает и знаком с ситуацией, не будут отрицать, у них внутри крайне популярна тема, что договор середины XIX века с Россией о Сибири - это историческая несправедливость. Будучи реалистом, я не вижу сейчас никаких причин для территориальных претензий. С учетом всего сказанного, этот «угол» вызывает у меня большую тревогу, и что там будет происходить в ближайшие десятилетия – не очень понятно. И, конечно, отношения с Европой, с Соединенными Штатами - гораздо более предсказуемый сценарий. Много сегодня любителей поговорить об угрозе с Запада, но она гораздо менее вероятна, чем та угроза, которая может исходить с Юго-Востока. Сергей Мец: В том же направлении, в двух государствах Центральной Азии грядет транзит власти. Если в Казахстане это обсуждается достаточно широко, сам Назарбаев принимает участие в этих обсуждениях, то в Узбекистане об этом речь не идет. Кроме этих стран, там есть еще Таджикистан и Киргизия, где постоянно происходят ужасные вещи, взять хотя бы последнюю историю с ПИВТ, и есть абсолютная деспотия – Туркменистан, но с ним все понятно, это официально нейтральное государство, которое просто «плавает» на газе. Так вот, приближающаяся смена власти в двух упомянутых республиках региона – это тоже угроза, в том числе и исламистского радикализма, который сейчас выплеснулся в виде так называемого ИГИЛ (бывш. «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.), искусственно созданного или нет, по-разному говорят эксперты. Насколько эти факторы могут взорвать регион и смогут ли крупные игроки, Китай, США, как условно обозначаемое понятие «Запад», и Россия, которая, по моему мнению, явно проседает в плане влияния на процессы в Центральной Азии, удержать ситуацию? Владимир Милов: Я помню 1996 год, когда талибы взяли Кабул. Это было огромным сюрпризом для властей предержащих здесь, в Москве, многие официальные лица пребывали в некотором шоке. И вопрос был не в Кабуле, а в том, что все эти армии под руководством Раббани и так далее, ничего не могут, а талибы прямо заявляли, что пойдут на Бухару, на Хиву, захватят среднеазиатские святыни. Это казалось абсолютно реальным, что наступление туда продолжится, и я помню все эти панические комментарии, совещания в российской власти, попытки выработать какой-то ответ, но его не было. За двадцать лет ситуация мало поменялась, и я бы сказал, что проблема нашей физической безопасности – это проблема, может быть, номер один сегодня. Здесь много общего с пресловутой «арабской весной», когда деспотические режимы, которые подолгу держали контроль над обществом и у них же был серьезный конфликт с исламистами, якобы борющимся за права простого народа - все это кончилось тем, что исламисты оказались одними из ключевых бенефициаров. В Египте они просто выиграли первые демократические выборы. В Сирии Асад пока не сдался, но они «отжали» у него большую часть территории и создали там прото-халифат, который называют «Исламским Государством»… Сергей Мец: И дошли до Афганистана фактически… Владимир Милов: Здесь (в Центральной Азии – Прим. «Ферганы») это все абсолютно реально, поскольку в этих обществах есть большая усталость от сложившихся политических режимов, от многолетних несменяемых лидеров, которые только ужесточают контроль над обществом, не принося ему никакого благосостояния. Дополнительный фактор связан с тем, что все эти страны, исключая только Туркмению, делали ставку в своем экономическом развитии на близость к России, как ключевого партнера. Сергей Мец: Но это давно, лет уже десять как, закончилось. Владимир Милов: Конечно, там появился Китай, и он действует как всегда прагматично – делает вложения в инфраструктурные проекты, которые ему нужны, сажает правительства на «иглу» development aid (англ., помощь развивающимся странам. – Прим. «Ферганы»), но отказывается брать на себя ответственность за полное развитие этих территорий – с жизненными стандартами, социальной инфраструктурой… Сергей Мец: Да и кто ему даст! Владимир Милов: Точно так же они действуют и в Африке, это классика: дороги, газопроводы, аэропорты, правительства, подсаженные на кредиты и стратегические проекты, а там – «хоть трава не расти». Но в целом экономики центральноазиатских государств завязаны преимущественно на Россию, и сегодня видно, как наши экономические проблемы бумерангом бьют по ним, создавая серьезные трудности в экономиках. И все будет только ухудшаться, и очень сильно, поскольку российский кризис – крупнейший кризис с момента распада СССР… Сергей Мец: Это именно российский кризис? Владимир Милов: Я имею ввиду то, что в России сейчас происходит – экономические неприятности очень серьезные и очень надолго, и эти страны будут чувствовать огромные проблемы в связи с этим. Они теряют рынки сбыта, существенную часть дохода бюджета от поступлений от мигрантов, которые здесь работают, из-за пертурбаций с курсом рубля и так далее. А лидеры этих стран не становятся моложе… Сергей Мец: Кроме того, извини, что перебиваю, туда возвращаются из России люди, которые уже по-другому мыслят – они привыкли быть более свободными, стремятся к иным стандартам жизни. Владимир Милов: Да, и мы видим, что появилось большое количество неприкаянных людей, которым занять себя просто нечем, и тут появляется серьезная связка с так называемым регионом АфПак, Афганистана и Пакистана, средоточием радикализма, и до него не так далеко. А в целом, радикальный исламизм такая штука, которой не надо особо плодородной почвы, он прорастает и на камнях, и в пустыне, что называется. Стратегически для России будущая нестабильность в Центральной Азии в результате эрозии и усталости от этих режимов, альтернативы которым не видно, чрезвычайно опасна. И китайцы об этом думают, но мне кажется, что у них должен быть некий сценарий на этот случай, но, опять–таки, они люди прагматичные, и брать на себя полную ответственность за превращение этого региона в стабильный и процветающий они не захотят, у них задачи точечные. Сергей Мец: У них и своя головная боль есть – Синьцзян-Уйгурский автономный район. Владимир Милов: Да, и им крайне важно, чтобы все это не перекинулось туда, а мы знаем, что там ситуация нестабильная в последние пару десятилетий. И в этом смысле, было абсолютно идиотским решением выдавливать оттуда американцев – нам следовало сказать им спасибо за ту миссию, которую они несли в Афганистане по сдерживанию исламистского напора, продолжать оказывать им содействие в плане транзита грузов. Уход американцев ослабляет правительства, повышает риски дестабилизации – и это еще один показатель идиотизма политики, когда ослабление позиций американцев в регионе повышает опасность для нашей собственной безопасности. Сергей Мец: О безопасности. Мне кажется, именно с этой точки зрения и создавался ЕАЭС, ведь он только называется экономическим союзом, на самом же деле, там очень велика политическая составляющая. Как ты видишь перспективы ЕАЭС, как смотришь на присутствие среди крупных игроков нескольких «балластных» стран? Владимир Милов: Ну, смотри, ведь когда создавались какие-то серьезные экономические союзы – это всегда было объединением крупных, равноправных игроков. «Союз угля и стали» Франции с Германией, который вылился в образование Евросоюза, с приходом еще и других крупных игроков, или НАФТА, североамериканская зона свободной торговли, и, что ни говори, а Мексика и Канада – это не Белоруссия с Казахстаном. Серьезные экономические объединения не вырастают по формуле «кто-то большой + несколько маленьких», как в этом случае. Поэтому, говорить о каком-то глобальном явлении, к сожалению, не приходится, поскольку рынки Белоруссии и Казахстана несравнимы с российским, я уж не говорю про Киргизию, Армению и прочих. Это, безусловно, геополитический проект. Вообще, эта идея, объединения бывших советских республик, которая начала реализовываться еще при Ельцине – это колоссальная ошибка. Но тогда это делалось для того, чтобы удовлетворить общественный запрос внутри России, как пел Макаревич, «не взаправду и очень издалека». Все это носило имитационный характер – и СНГ, и союз с Белоруссией. А ЕАЭС – это попытка уже довольно решительно перевести полуживые, существующие на бумаге соглашения, в какой-то действительно реальный механизм общего рынка, «натянуть сову на абажур». Первое – это все экономически искусственно и абсолютно невыгодно России, поскольку со вступлением с 1 января 2015 года в действие договора у нас возникает куча выпадающих доходов, например, по тем же нефтяным пошлинам и барьерам, которые решили закрыть так называемым налоговым маневром в нефтянке. А это, по сути дела, перенос выпадающей налоговой нагрузки на внутреннего потребителя, повышение налогов и акцизов здесь. И люди спрашивают, а как так – цены на нефть падают, а бензин на заправках дорожает. Вот именно из-за этого. Уважаемые россияне, если вы хотите узнать, а кто платит за все это… Сергей Мец: Посмотрите в зеркало. Владимир Милов: Еще раз. Если говорить о будущем, то наступит момент, когда к власти в России придет правительство, которое задастся вопросом: а зачем нам это все «на шее», когда у нас и так все не идеально? Вся эта история держится исключительно на политической воле тех людей в Москве, которые по каким-то собственным соображениям геополитического плана продолжают все оплачивать. И когда появится кто-то влиятельный, кто скажет, что нам надо экономить и хватит оплачивать все это, мы тут же повторим историю конца 80-х – начала 90-х. Сергей Мец: Но ведь логику понять можно – не отдать все эти территории «врагам». Владимир Милов: Смотри, если взглянуть ретроспективно на то, что происходило последние 15-20 лет, например, на Центральную Азию, то мы увидим, что крупнейшие инфраструктурные проекты, проекты развития у этих стран так или иначе связаны с китайским финансированием. А в сегодняшнем политическом истеблишменте России даже сторонники Путина задаются вопросом: а что хорошего мы несем миру, в чем наш позитивный план, какие выгоды мы предложим тем странам, которые решат связаться с Россией? И я очень хотел бы увидеть на листочке бумаги телеграфно перечисленные плюсы! То, что правительства центральноазиатских стран активно подсаживались на сотрудничество с Китаем, это принесло им конкретную выгоду. А где российский банк развития, который давал бы денег на дороги, на трубопроводы, создание полноценной банковской системы, другие важные проекты? Нет, и в Центральной Азии тоже нет никаких иллюзий, они понимают, что основная цель России – сохранить политическое влияние, а давать мы особо ничего им не хотим. Я не люблю геополитику, считаю это пережитком, но если вы хотите сохранить какое-то позитивное влияние на регион, хороший образ нашей страны, хорошие возможности для ведения бизнеса, то, конечно же, надо действовать так, как действуют там китайцы. Помогать создавать инфраструктуру, помогать экономикам поднять жизненный уровень населения до приемлемого стандарта, и сделать эти рынки более привлекательными – и это совершенно не то, что мы делаем. Мы пытались их сверху втянуть в какие-то междворцовые конструкции, навязать сверху какие-то политические объединения, полностью оторванные от экономических реалий, и неспособные пройти тест будущих экономических трудностей. А то, что Россия вступила в полосу длительных экономических трудностей, создает, как сегодня принято говорить, стресс-тест для всей этой конструкции – ведь она задумывалась тогда, когда мы были очень богатыми, и все совершенно официально говорили, что нефть будет сто долларов, сто пятьдесят, двести… Сергей Мец: И ведь кто говорил! Владимир Милов: Да все они! Все эти высшие руководители. Миллер прогнозировал 200 долларов за баррель, официально произносил эти слова семь лет назад. И еще недавно, когда цена начала уже падать, они все говорили – сто, сто пятьдесят и так далее. Так вот, вся эта евразийская конструкция создавалась в то время, когда мы были очень богаты, но теперь это очень долго не будет так, и нас всех ждет большое испытание на устойчивость. И я думаю, что все это будет «отползать» в сторону некоего фантома, когда все будут встречаться, подписывать какие-то очередные бумажки, будет продолжать сидеть бессмысленный секретариат этого ЕАЭС во главе с Христенко… Сергей Мец: Пикник такой, на обочине… Владимир Милов: В реальности мы будем видеть все больше возрождаемых барьеров между этими странами, что реальной свободной зоны торговли, как в Северной Америке, тут не будет – то есть, очередной имитационный проект, который не состоялся, потому что мы слишком много на себя веса взяли и не в состоянии поднять его «на грудь». Сергей Мец: Давай теперь поговорим о ШОС. По моему мнению, это некая «дубина», которую демонстрируют Западу, мол, вот мы вам тут устроим геополитический центр мира №1, а вы останетесь номером два. Владимир Милов: Тут два момента. Первый момент в том, что вся эта витрина улыбчивых саммитов плохо скрывает, что внутри ШОС есть огромная конкуренция между Россией и Китаем за влияние в Центральной Азии, и Россия эту конкуренцию адски проигрывает, отчего злится, но сделать ничего не может. И это было очень заметно, когда саммиты проводились в центральноазиатских государствах, где все приветственные растяжки в городе были на китайском языке. Сергей Мец: Помнишь этот знаменитый советский анекдот: на китайско-финской границе все спокойно? Владимир Милов: Да-да. То есть, внутри ШОС есть такие огромные противоречия и конкуренция, которые и не снились новорожденному российско-американскому противостоянию. Второе. Я вижу, что многие аналитики на Западе, которые занимаются сферой безопасности, опасаются перспективы перерастания ШОС из клуба политических посиделок в прото-военную организацию. Сергей Мец: На чем основываются эти опасения? Владимир Милов: Это не столько конкретно опасения… Помнишь, мы разговаривали о будущих сценариях Китая – надо всегда оценивать риски. К примеру, может ли протечь крыша, если пойдет сильный дождь? Давайте-ка, мы ее проверим, убедимся, что не протечет. Вот подобного рода риски они видят, но беспокойства там пока нет. Те аналитики, мнением которых я интересуюсь, не видят превращения ШОС в реальную военную организацию. И это обусловлено объективными причинами – нет общих военных задач, нет общих угроз безопасности. Мы видим, что у Китая одни задачи в сфере обеспечения безопасности, и они сегодня, как мы вначале разговора обсуждали, никак не связаны с территориальной экспансией, скорее наоборот, с обороной, защитой собственных интересов. У России военная политика, политика в сфере безопасности совершенно иная. Сергей Мец: То есть, возвращаясь к теме «возгорания» региона Центральной Азии, ты полагаешь, что такая печальная перспектива вполне реальна? Владимир Милов: Абсолютно. Вот мы сейчас говорим с тобой, а на ленты поступают новости из Таджикистана. Ты же помнишь конец 80-х и 90-е – Ферганская долина, это же очень ограниченное пространство, где все сходится. Киргизия уже давно стала зоной нестабильности, и это, видимо, уже «не лечится», это, видимо, надолго, и можно ожидать, что дестабилизация в любой стране региона будут перекликаться… Сергей Мец: Кстати, почему Атамбаев делает ставку не на Китай, а так упорно двигается в сторону России, понимая, что она мало чем может помочь в нынешней ситуации? Владимир Милов: Я думаю, что там идет большое давление со стороны России, которая хочет держать Кыргызстан политически в своей орбите. По моему мнению, эта ситуация напоминает ту, что была с тем же Януковичем, или с тем же Лукашенко – наши давят и поэтому он так странно себя ведет. Возможностей наделать там проблем достаточно много – начиная с физического давления. Мы видим, что в Таджикистане есть большие проблемы, Узбекистан – одна огромная проблема, связанная с полным отсутствием какого-то института преемничества власти, такое большое неизвестное. Сергей Мец: То есть, вместо титра «продолжение следует» может появиться the end. Владимир Милов: Да. А что касается радикального исламизма, что касается быстрого импорта боевиков и оружия, тут полное наличие благодатной «почвы» - это реально взрывоопасная история. Сергей Мец: У нас осталось не так много времени, и хотелось бы переместиться несколько западнее. Насколько выход Ирана после снятия санкций и после того, как он восстановит утерянные мощности в добыче, переработке и транспортировке, может сыграть роль в дальнейшем обвале «бочки» и изменении ситуации в регионе? Владимир Милов: Я не думаю, что здесь много таких апокалиптических прогнозов по Ирану, который вдруг зафонтанирует. Давайте смотреть на элементарную историю. При шахе они добывали шесть миллионов баррелей в день, а пик, на который они вышли к 2010 – это четыре с чем-то, и из них два они потребляли сами. Оставшиеся два миллиона баррелей – это не так много. Это сто миллионов в год - не те цифры, которые могут оказать существенное влияние на рынок. А сегодня они находятся на уровне 750 тысяч баррелей в день, то есть, меньше, чем пиковый показатель до снятия санкций. Это примерно столько же, сколько за год нарастили американские производители, и это не станет каким-то колоссальным дополнительным влиянием. Плюс к этому – они за сорок лет выстроили очень неэффективную, чрезвычайно опекаемую государством нефтяную отрасль. Сейчас туда может выстроится огромная очередь инвесторов, но условия будут очень жесткими, а их государственные компании с точки зрения неэффективности и коррупции – просто кошмар. Я привык опираться на прошлый опыт, когда делаю какие-то прогнозы на будущее, и за более чем сорокалетнюю историю Ирана, я не вижу никаких оснований предполагать, что они могут быстро зафонтанировать, настолько у них все тяжело с точки зрения условий для инвесторов, избыточной паутины госконтроля, неэффективности госкомпаний. Сергей Мец: Нельзя ли рассматривать снятие санкций с Ирана как создание еще одного рычага давления? Ведь, вдруг все сложилось в один момент. Владимир Милов: Это более сложная история. Знаешь, я на это все смотрю через иную призму. У нас в России взгляд несколько «москвоцентричный», мол, все, что делается в мире, происходит вокруг нас. На самом деле это не так. Наиболее важный сюжет сегодня – это противостояние через Персидский залив Ирана и Саудовской Аравии. В определенных моментах это похлеще, чем противостояние Ирана с Израилем, например. Цель соглашения, которое недавно подписано, - сдержать дальнейшее распространение ядерного оружия. Саудиты давно говорят о том, что, если у Ирана появляется ядерное оружие, они сразу же делают свое. Сергей Мец: Там еще и внутриконфессиональные противоречия между шиитами и суннитами… Владимир Милов: Да, обрати внимание на ряд - Сирия, Ирак, Йемен. Вообще-то, это противостояние шиитов и суннитов превращается в глобальную тему, которая становится похлеще арабо-израильского конфликта. Мне кажется, что иранцы пошли на подписание этого соглашения, чтобы как-то приподнять свою экономику, получить внешние инвестиции, чтобы более эффективно противостоять саудитам. Не знаю, что будет там происходить дальше, но сегодня там стоит очередь из инвесторов, поскольку это крупнейшее за последние время открытие прежде закрытого рынка. И если этот проект станет успешным, то у Ирана появятся новые возможности для более широкого вмешательства в процессы, происходящие на Ближнем Востоке, в противостояние с суннитами. Я про Сирию кратко сказал, но нам бы не лезть в это дело. России не надо в это дело лезть, это не наша война, и вмешательство туда кончится для нас плохо. Сергей Мец: Ну и последний вопрос – по Турции. Эрдоган делает явно неполитические по форме выпады в адрес Путина, да и история последнего года с турецким потоком, который то подписан, по словам российских чиновников, но нет, по словам турецких, наталкивает на определенные мысли. Турции тоже не интересно иметь дело с Россией, строить там хаб? Владимир Милов: Там еще похуже ситуация, чем с Китаем. В Турции прагматическое правительство, которое прекрасно видит, что мы оказались в сложном положении и пришли к ним с проектом, который нужен России, просить: «Ребята, мы тут поссорились с Западом, а теперь хотим с вами сотрудничать». Они говорят: ну, идите сюда, и скидочку нам, пожалуйста, дайте – только такую, как мы хотим, и завтра же. С Китаем абсолютно тот же самый разговор – они видят, что мы в сложном положении, и они, как прагматичные люди, выкрутят нас до последнего. Турков наши заботы с транзитом в Европу вообще не волнуют, их волнует скидка. Они видят нашу слабость и эксплуатируют ее по-полной. Но с Турцией ситуация хуже, чем с Китаем, поскольку мы никакие не союзники, более того, у нас с турками есть огромное количество точек разногласий по разным направлениям. Это и Армения, и ситуация с Украиной, кстати говоря, где они нас абсолютно не поддерживают, с Крымом, в том числе… Сергей Мец: Так, весь XX век мы были противостоящими сторонами. Да и XIX тоже… Владимир Милов: Да-да. И если рассуждать в логике придуманного Путиным противостояния с Америкой, тут «к бабке не ходи» - Турция была традиционно союзником США. Если вспомнить хотя бы тот же «Карибский кризис» - ведь была вторая волна у него: те ракеты, которые стояли в Турции, тоже убрали. Сегодня у них крупнейшие инфраструктуры, та же база «Инджирлик»… Сергей Мец: Которую «разморозили» не так давно…. Владимир Милов: Турция – союзник США во всех ближневосточных конфликтах и противостояниях. Поэтому, я не знаю, на что Путин рассчитывал. У меня такое ощущение, что там стратегическое планирование осуществляют выпускники детского сада. Сергей Мец: Стоит, как минимум вспомнить еще один момент, что на протяжении последних 150 лет ближайшим партнером Турции была Германия. Время нашей передачи подошло к концу, и я хочу, во-первых, пожелать успехов в Костроме (передача записывалась за два дня до голосования на муниципальных выборах в российских регионах. – Прим. «Ферганы»)! Владимир Милов Спасибо! Сергей Мец: Это будет очень важным шагом, в особенности, после трагического ухода Бори из жизни. А в завершение программы хочу сказать ровно то, с чего начал – мы не успели заметить, как мир перестал быть большим. И каждый раз, просыпаясь и включая компьютер, или еще не заснув, читаем про очередную бомбежку в Турции, в Курдистане, очередные победы талибов в северном и северо-восточном Афганистане, о том, что происходит сегодня в Центральной Азии, мы понимаем –настолько все это близко к нам сегодня, что надо перестраиваться, готовиться и больше читать… «Фергану.Ру». Таджикистан: Все руководство Партии исламского возрождения задержано спецслужбами; обвинение пока не предъявлено 2015-09-17 11:25 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  По данным агентства «Интерфакс», задержаны также глава ученого совета ПИВТ, известный богослов Зубайдулло Розик, глава ячейки партии по районам республиканского подчинения Рахматулло Раджаб, советник председателя партии по правовым вопросам Зарафо Рахмони, а также главный редактор газеты ПИВТ «Наджот» и редактор официального сайта партии Абдукаххор Давлат. Попытки местных журналистов разыскать активных членов партии в регионах республики - Саидиброхима Назара, Махмадшарифа Набиева, Абдусамада Гайратова, Камариддина Афзали и других пока не дали результатов. Практически всех их телефоны отключены. Интернет-портал таджикской оппозиции в ночь на четверг опубликовал краткое заявление лидера ПИВТ Мухиддина Кабири, который находится за рубежом с июня 2015 года и не намерен возвращаться на родину. «Это уже похоже на репрессии, - говорит М.Кабири, - и я думаю, что речь уже не идёт о том, быть или не быть нашей партии. Речь идёт о жизни людей, членов политсовета и активистов партии. Надеюсь, что международное сообщество и таджикская общественность не будут сторонними наблюдателями, и призовут власти к освобождению членов партии. В противном случае, не избежать новых человеческих трагедий, когда начнутся массовые аресты. Мы постараемся донести до мировой общественности масштаб и последствия этих действий». На этом же сайте опубликовано и воззвание известного таджикского журналиста и оппозиционного политика, председателя Конгресса конструктивных сил Таджикистана Дододжона Атовулло. «Пришло время нам всем объединиться и не допустить беззакония и беспредела в стране. Сегодня приходят в дома активистов и членов исламской партии, а завтра придут и к вам!», - пишет Д.Атовулло. Официальные органы пока никак не прокомментировали информацию о задержаниях активистов ПИВТ. В новостной ленте официального веб-сайта Министерства внутренних дел республики - сообщения об изнасилованиях и самоубийстве влюбленного юноши. Однако агентству ТАСС удалось получить комментарий у неназванного источника в таджикских спецслужбах. Отказавшись привести подробности, он заявил, что обвинения всем задержанным будут предъявлены в кратчайшие сроки. Подробнее о последних событиях в Таджикистане читайте в страновой рубрике «Таджикистан» на нашем сайте. Правозащитники опубликовали доклад о ситуации со свободами в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане 2015-09-17 11:40 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Хотя доклад подробно описывает новости последних четырех месяцев, изменения в правозащитной сфере происходят довольно быстро, и некоторые позиции отчета уже требуют уточнений. «Фергана» в скобках отметит некоторые вещи, которые не прозвучали в отчете. Полностью текст доклада можно прочесть здесь (.pdf). В отчете отмечается, что в то время, как власти региона наращивают усилия по обеспечению стабильности, единства и общих «моральных» ценностей, у правозащитников усиливается беспокойство по поводу ограничений деятельности СМИ, политической оппозиции и гражданского общества, а также по поводу нарушений прав меньшинств и других уязвимых групп. Так, в Казахстане, вслед за закрытием нескольких оппозиционных и независимых СМИ, под угрозой закрытия находится онлайн-портал Nakanune.kz, который суд обязал выплатить около 75 000 евро в возмещение морального вреда по иску о клевете. Речь идет о компенсации «Казкоммерцбанку» - крупнейшему частному банку Казахстана, которая должна быть выплачена после публикации статьи, опубликованной в октябре 2014 года. Статья ссылалась на утверждения, сделанные в полученном редакторами портала письме, в котором содержались сведения о коррупции в строительных проектах, одобренных властями Алматы, а также о возможной роли «Казкоммерцбанка» в преступных схемах. Сайт Nakanune.kz был создан журналистами оппозиционного онлайн-портала «Республика» и одноименной газеты, которые были запрещены как «экстремистские» в конце 2012 года. В отчете говорится о нечетких определениях состава преступления в новом Уголовном кодексе Казахстана, который вступил в силу в январе 2015 года. Например, ст.174 («возбуждение социальной, национальной или иной розни») и ст.274 («распространения заведомо ложной информации»). Правозащитников беспокоит количество дел, возбужденных по этим двум статьям, которые используются для ограничения свободы слова. Так, в отношении Мурата Телибекова, главы Союза мусульман Казахстана и председателя Мусульманского комитета по правам человека, было возбуждено уголовное дело по статье «Разжигание межнациональной розни» в связи с книгой, которую тот пытался опубликовать более 20 лет назад. Обвинения основывались на жалобе, поданной группой публичных деятелей, которые заявили, что более 20 лет назад Телибеков попытался опубликовать книгу, которая имела целью «оскорбление национальной чести и достоинства граждан». Книга так и не была опубликована: готовый тираж был уничтожен в типографии якобы по техническим причинам. Позднее состоялся суд, который признал неправомерность действий типографии, и М.Телибекову была выплачена компенсация. С тех пор попытки переиздать книгу не предпринимались. Сам М.Телибеков полагает, что уголовное дело против него могло иметь отношение к его попыткам участвовать в качестве независимого кандидата в президентских выборах в апреле 2015 года. Однако он не смог зарегистрироваться, поскольку не сдал экзамен на знание казахского языка. Правозащитники отмечают новые случаи применения ограничительного законодательства по проведению собраний. Сотни профсоюзов находятся под угрозой закрытия в связи с тем, что они не прошли перерегистрацию до истечения в июле 2015 года годичного срока, установленного новым законом «О профессиональных союзах». Оппозиционная Коммунистическая партия была закрыта по решению суда в начале августа 2015 года. Продолжает вызывать беспокойство обращение с заключенными, осужденными в результате несправедливых судебных разбирательств по политически мотивированным обвинениям; в их числе оппозиционный лидер Владимир Козлов, правозащитник Вадим Курамшин и поэт и диссидент Арон Атабек. Сообщается о новых случаях принудительного выселения малоимущих граждан и семей, не способных обслуживать ипотечные кредиты и не имеющих иных видов жилья. В Таджикистане ситуация со свободой прессы остается, по мнению правозащитников, проблематичной. Согласно распоряжению президента, вся информация об официальных мероприятиях будет передаваться только через государственное информационное агентство «Хабар», что ограничивает доступ других СМИ к данной информации. За период с мая по август были и новые случаи блокировки веб-сайтов, доступа к новостным сайтам и социальным сетям. Поводом для блокировки веб-сайтов стало появившееся в Интернете в мае 2015 года видеообращение бывшего высокопоставленного сотрудника полиции, который объявил о своем присоединении к Исламскому Государству (еще раз блокировали доступ к веб-сайтам и услугу смс-оповещений во время сентябрьской спецоперации против группировки бывшего замминистра обороны Абдухалима Назарзода в Ромитском ущелье. – прим. «Ферганы»). Согласно новым поправкам к Закону, подписанным президентом в августе 2015 года, общественные объединения обязаны уведомлять государственные органы обо всех средствах, полученных из-за рубежа. Неправительственные организации, в том числе правозащитные НПО, подверглись серии проверок со стороны властей, без официального объяснения причины проведения проверок и принципа выбора НПО для проверок. Существуют опасения, что целью проверок может являться стремление запугать и заставить замолчать известные своей критикой власти организации. Также вызывает серьезное беспокойство иск, выдвинутый Налоговым комитетом против организации «Нота Бене» c требованием ее ликвидации за якобы использование пробелов в законодательстве во время регистрации в 2009 году. «Нота Бене» оспаривает иск в суде. Оппозиционная «Партия исламского возрождения Таджикистана», потерявшая в ходе мартовских выборов 2015 года свое представительство в парламенте, продолжает сталкиваться с преследованиями. В конце августа 2015 года Министерство юстиции вынесло предупреждение, согласно которому деятельность партии считается «незаконной» и ей грозит закрытие. Выражаются опасения, что оппозиционные активисты, задержанные за рубежом по запросам на их экстрадицию, выданным таджикскими властями, могут в Таджикистане быть подвержены пыткам и жестокому обращению (Преследования ПИВТ в стране серьезно усилились после вооруженного мятежа бывшего замминистра обороны Назарзода. Утром 17 сентября все руководство Партии исламского возрождения было задержано. – Прим. «Ферганы»). Комиссия США по международным религиозным свободам в своем ежегодном отчете за 2015 год отнесла Таджикистан к 17 странам, «вызывающим особое беспокойство». В продолжение предыдущих сообщений о рейдах сотрудников правоохранительных органов, проверяющих продавцов «нежелательной» мусульманской одежды, и о случаях принудительного бритья бород мусульманским мужчинам появились сообщения о продаже фиктивных лицензий на ношение хиджаба или бороды. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В Туркменистане развивается культ личности президента. В Ашхабаде установлена новая золотая статуя Гурбангулы Бердымухамедова. 5 августа 2015 года три человека погибли после того, как в ожидании приезда президента на церемонию открытия стадиона, вынуждены были простоять на улице около 7 часов. Все это время у людей не было доступа ни к воде, ни к еде. «Встречающие» и «приветствующие» также не могли пользоваться туалетами. В рейтинге свободы прессы Freedom House за 2015 года Туркменистан опять получил одно из самых последних мест. Несколько недавних случаев иллюстрируют продолжающееся преследование лиц, которых правительство считает «неблагонадежными». Корреспондент Радио Свобода Османкулы Халлыев подал в отставку, ссылаясь на беспрецедентное давление со стороны властей. Сапармамед Непескулиев, работающий в этом же новостном агентстве, пропал без вести в июле. Позже выяснилось, что он задержан по обвинению в хранении наркотических средств и недавно сообщалось, что он был приговорен к трем годам лишения свободы. В отчете говорится, что коневоду Гельды Кяризову, а также членам его семьи не позволили выехать из страны (14 сентября власти Туркмении неожиданно разрешили Гельды Кяризову выехать в Москву к жене. В Ашхабаде в «заложниках» остались его 14-летняя дочь и сестра жены, которым запрещен выезд из страны. – Прим. «Ферганы»). 1 июля 2015 года вступил в силу первый Закон о собраниях, который вводит ряд усложняющих ограничений на осуществление права на собрания. Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ) сообщает о новых фактах использования властью произвольных мер, введение которых нарушают права и свободы граждан. Это такие меры как: насильственное устранение частных спутниковых антенн и кондиционеров во имя содействия «благоустройству города»; посещения школ и других государственных учреждений для обеспечения соблюдения «нравственных стандартов»; требования к практикующим врачам, имеющим иностранные дипломы, увольняться с работы и возвращаться на учебу, несмотря на отсутствие квалифицированных специалистов для их замены. Высказывались новые опасения по поводу того, что снос домов в Ашхабаде и за его пределами производится без обеспечения прав жителей, пострадавших от данных мер, включая оперативное обеспечение их адекватным и альтернативным жильем. По данным ТИПЧ, с февраля этого года, в рамках антитеррористической кампании, проводимой правительством, было задержано несколько сот человек. Выражаются опасения, что люди попали под подозрение и были задержаны только за связь с так называемыми нетрадиционными исламскими группами, даже если последние никоим образом не одобряют насилие. Службы безопасности, ссылаясь на сложную ситуацию на южной границе Туркменистана, проводят «профилактические беседы» с лидерами этнических меньшинств белуджи, персов и афганцев, требуя информировать власти и сообщать имена членов общин, поддерживающих «тесные контакты» с людьми в Иране и Афганистане. Телекоммуникационный концерн TeliaSonera со временем уйдет из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана 2015-09-17 12:10 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Таким образом, Российскую Федерацию, где компании TeliaSonera принадлежит крупная доля в мобильном операторе «Мегафон», изменения в стратегии пока не затрагивают. Агентство «Интерфакс» цитирует исполнительного директора TeliaSonera Йохана Деннелинда, который заявил, что благодаря проделанной за последние два года работе по улучшению корпоративных и этических стандартов в компаниях региона «Евразия», уровень управления в них вырос, и «другие смогут успешно развивать их дальше». «Мы понимаем, что это (выход из инвестиций) будет сложная работа, которая займет время. Мы будем проводить этот процесс от рынка к рынку, так как в каждой стране и каждой компании своя уникальная ситуация, но наша задача - в конечном счете покинуть регион в целом», - заявил Йохана Деннелинд. Напомним, в последние годы репутацию TeliaSonera подмочил скандал с предполагаемыми взятками, которые компания платила Гульнаре Каримовой за содействие в выходе на рынок Узбекистана. Деньги, перечисленные на счета близких к Каримовой персон и компаний, в настоящее время арестованы по требованию прокуратуры Швеции, а также министерства юстиции США. Подробнее о ситуации вокруг компании - в специальной рубрике TeliaSonera. Генпрокуратура Таджикистана обвинила лидера ПИВТ М.Кабири в организации преступного сообщества (обновлено) 2015-09-17 12:43 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Мухиддин Кабири Генпрокуратура заявила, что мятежный генерал Абдухалим Назарзода, убитый накануне в горном ущелье во время антитеррористической операции, действовал в рамках этого сообщества и заранее продумал план нападения на органы правопорядка в городах Душанбе и Вахдат 4 сентября этого года. (О нестыковках в официальной версии событий читайте в материале Eurasianet). Для реализации данных целей в страну поступили крупные денежные средства от «так называемых благотворительных фондов иностранных государств», подчеркнула генпрокуратура. В заявлении генпрокуратуры также приводятся имена 13 политиков, членов ПИВТ, задержанных официально в рамках этого дела: Хисайнов Умарали Фатохович, Джобир Рахматуллои Раджаб, Давлятов Абдукахор Абдукаримович, Каримов Саттор Самадович, Розиков Зубайдулло, Мухаммадалии Файзмухаммад, Хикматулло Сайфуллозода, Хаитов Махмадали Рахмонович, Авазов Киёмиддин Курумджонович, Худжаева Зарафо Рахмоновна, Набиев Махмадшариф Махмадалиевич, Гайратов Абдусамад Исмоилович, Косидинов Воҳидхон. Примечательно, но в заявлении генпрокуратуры также указаны и домашние адреса всех этих людей. Отметим, что на момент публикации данного сообщения заявление генпрокуратуры Таджикистана было опубликовано только на таджикском языке. В русскоязычной версии сайта информагентства «Ховар» его нет. (Позже было опубликовано здесь). Лидер Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддин Кабири покинул родину в марте 2015 года и в настоящее время находится за рубежом. Позже он заявлял о возможном уголовном преследовании на родине. В августе Министерство юстиции Таджикистана потребовало от ПИВТ в течение десяти дней прекратить незаконную деятельность. А уже в сентябре все личное недвижимое имущество М.Кабири было опечатано. Сам Мухиддин Кабири сразу же полностью опроверг обвинения в свой адрес. «Я и наша партия никого отношения к этим событиям не имеем. Генеральная прокуратура и раньше готовила дело против меня по сфабрикованным фактам экономического характера. Для того чтобы объявить меня в международный розыск, им необходимо присоединить нас к этому мятежу, к которому мы не имеем никого отношения», - заявил он в интервью Радио «Озоди». Кыргызстан: Хроника суда над имамом, обвиняемым в возбуждении религиозной вражды и распространении экстремистских материалов 2015-09-17 17:41 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Рашот Камолов Как сообщает Ошский офис правозащитного движения Бир Дуйно Кыргызстан, 8-го сентября адвокат подсудимого Валерьян Вахитов обратился к суду с ходатайством об отмене одного из пунктов постановления об обвинении. «В нем говорится, что видеозапись с проповедью Рашота Камалова запрещена к использованию и распространению. Это постановление вызывает недоумение, ведь в материалах уголовного дела нет ни одного документа, что вменяемый материал является экстремистским. Согласно закона о противодействии экстремистской деятельности, материал признается таковым по месту его обнаружения на основании представления прокурора и через суд. После этого материал должен быть направлен в органы юстиции. У нас есть ответы о том, что в стране нет списка признанных экстремистских материалов. Сравнивая с делом американского журналиста Умаром Фаруком, в его деле тоже фигурирует диск с этой же видеозаписью, но Ошский городской суд не признал это противозаконным. Нет документов, признавших судом по закону проповедь Камалова от 4 июля 2014 экстремистской». Прокуроры попросили время на ознакомление. Судья сказал, что позже сообщит решение по ходатайству. Прокуроры не возражали против выступления на суде депутата Жогорку Кенеша (парламента страны) V созыва Турсунбая Бакир уулу. 58-летний Турсунбай Бакир уулу выступил в качестве специалиста. «Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право на свободу выражения мнения. Слова имама не нарушают законы Кыргызстана. В его речах не было элементов, содержащих преступления. Он объяснял лишь суть халифата, к которому стремится каждый мусульманин. Халифат — это не обязательно сегодня, это цель, мы должны молиться, чтобы если не мы, то наши дети и внуки жили при халифате. Сейчас мы живем согласно Конституции, никто не призывал ее изменять. Он давал разъяснения как специалист, люди интересовались, просили разъяснения, он имам и это его обязанность. Я согласен с его высказываниями о халифате, я тоже придерживаюсь такого же мнения, что вера в халифат — это обязанность мусульманина. Он доносит Коран до людей. Он сделал хорошее дело, те, кто до этого не понимал сути халифата, осознал, что халифат будет не тогда, когда мы захотим, а на то Божья воля. Я всегда говорю — Кыргызстан — это мусульманское государство, но не исламское», - пояснил специалист. Он спросил, кто еще будет вести разъяснения среди народа на религиозные вопросы? Не прокуратура, и не милиция. Именно богословы должны заниматься разъяснениями и предостережениями с целью снижения количества выезжающих на войну. Говоря о 3-х минутной видеозаписи, вырванной из контекста 18-минутной проповеди имама, он привел пример: «Казнить нельзя помиловать», - все зависит, куда поставить запятую, все зависит от контекста». «Могла ли речь Камалова отразиться отрицательно на мнениях людей неисламской веры?», - на вопрос прокурора Азама Сатывалдиева он ответил отрицательно. По поводу обвинений в том, что тот, кто не верит в халифат, тот выйдет из религии, он ответил, что согласен с этим выражением. По его мнению, одна из проблем в отсутствии уроков религиоведения в школах и вузах, что работники прокуратуры не владеют достаточными знаниями в этой области, чтобы понять, что эти слова не нарушают законов Кыргызстана. Он сказал, что надо знать Коран и хадисы. Он отметил, что по сравнению с другими странами Центральной Азии, в Кыргызстане есть свобода слова, свобода убеждений и религии. «Если государство будет и дальше бороться с мусульманами, преследовать, задерживать их, то вскоре на их место придут радикально настроенные активисты. Нельзя этого допустить». Турсунбай Бакир уулу заявил, что при необходимости готов стать поручителем Камалова, если суд согласится изменить меру пресечения и отпустить имама на лечение.

Сотрудники Национального центра против пыток и жестокого обращения направили суду письмо о том, чтобы суд обратил внимание на состояние здоровья Камалова и рассмотрел ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения на не связанную с арестом. «Лишая человека медицинской помощи, мы подвергаем его пыткам», - сказали адвокаты. Судья возмущенно напомнил адвокатам, что это уже не первое ходатайство, что ранее он уже дал свой ответ — оставить меру пресечения прежней. Судья сказал, что эти ходатайства только мешают ведению процесса. Напомнил, что старается вести процесс как можно быстрее, назначая слушания три раза в неделю со вторника по четверг, когда конвой обеспечивает доставку подсудимого в районный суд. Он добавил, что в эти дни не ставит рассмотрение других процессов, уделяя все внимание только процессу имама. Адвокаты попросили суд обеспечить явку в суд сотрудника Госкомиссии по делам религии Канатбека Абдраимова выступить в суде. Именно он дал первое заключения проповеди имама по трем эпизодам, ставшие основой возбуждения уголовного дела. В деле имеется документ Абдраимова, что он не может посетить этот процесс, но он не был озвучен в суде. Также адвокаты ходатайствовали о принудительном участии в суде Улугбека Чыракова, гражданина, который принес в милицию диск с записями проповеди имама. О принудительном участии этих двух лиц попросил и подсудимый. 9 сентября судья перечислил ранее поданные ходатайства защиты имама, которые он приобщил к материалам дела. Адвокатов волновало, поддержит ли суд ходатайства от Национального центра против пыток, касающегося здоровья подсудимого. Судья отказал адвокатам и уточнил, что постановление обжалованию не подлежит. Затем в суде выступили четыре жителя Кара-Суу, в числе которых были Мухтар Абдуллаев и Абдуллох Нурматов. Дело в том, что во время обыска в доме имама сотрудники правоохранительных органов проводили оперативную съемку и впоследствии некоторые граждане, попавшие в видеозапись, были привлечены в качестве обвиняемых по другим уголовным делам по статье «Хранение, распространение экстремистских материалов». Мухтар Абдуллаев был признан виновным и осужден условно на 3 года за хранение диска «Сухбат-16», который по его словам, ему подбросили во время обыска. Дело Абдуллоха Нурматова (о нем «Фергана» писала тут) находится на стадии следствия, согласно материалам дела, он отмечал фотографии и посты по делам Дильера Джумабаева и Рашота Камалова в социальной сети «Одноклассники». Оба свидетеля рассказали о своих уголовных делах, они отрицали свою причастность к деятельности религиозно-экстремистских организаций. В суде возник спор между защитой и обвинением по вопросу участия в суде свидетелей и специалистов. Адвокаты обратились суду с повторной просьбой обеспечения явки сотрудника Госкомиссии Канатбека Абдыраимова. Прокурор Нурлан Абдыразаков сказал, что обвинение не против его участия в суде, но это необязательно, так как в деле имеется его заключение и достаточно его оглашения. Адвокат Вахитов ответил: «В обвинения могут быть положены те материалы, которые были исследованы в суде, говорится в УПК. Суд независим от предварительного следствия. Пусть прокуратура даст конкретный ответ — когда они обеспечат явку этого человека». Подсудимый Камалов обратился к суду: «Если в суде не будет обеспечено участие Абдраимова, то прошу суд признать его заключение недействительным и не учитывать его, а учитывать заключения тех экспертов и специалистов, которые выступали в суде». 15 сентября по ходатайству адвокатов была просмотрена видеозапись пресс-конференции, которую11 февраля в Оше дал заместитель начальника 10-го отделения Главного Управления МВД Раим Салимов, обвинивший задержанного имама в распространении и вербовке. 10-й отдел занимался оперативно-розыскными мероприятиями по этому делу, проводил обыск в доме имама. Адвокаты заявили, что выступая перед журналистами, Салимов грубо нарушил презумпцию невиновности Камалова, и перечислил нарушенные нормы: статья 15 УПК КР, статья 26 Конституции КР, статья 14 Международного Пакта о гражданских и политических правах. Это способствовало созданию отрицательного образа имама в глазах общественности. На следствии обвинения в вербовке ничем не подтвердились, и в суде Камалова обвиняют только в распространении религиозных материалов. Адвокаты просили суд дать оценку видеозаписи этой пресс-конференции, как доказательству, оказавшему давление на ход следствия и подтасовки уголовного обвинения в отношении имама. К защите имама приступил адвокат из Бишкека, руководитель общественного объединения «Комитет по защите чести и достоинства народа Кыргызстана» Акин Токталиев. Ему помогает его помощник, общественный защитник Шерик Молдобеков. 16 сентября на суде выступил специалист, преподаватель Ошского Государственного университета, 39-летний теолог Зайнабидин (Замир) Ажимаматов. Во время следствия его привлекли для изучения видеозаписи с проповедью имама и в суде он дал показания как свидетель, а не эксперт. По его словам, он впервые участвовал в подобном деле. Он опроверг верность фразы имама о том, что тот, кто не верит в халифат, тот выйдет из религии. Он затруднился вспомнить, сколько минут продолжалась показанная следователем ему видеозапись, отметил, что там были слова о халифате, не было высказываний об ИГИЛ и запись была на узбекском языке. Он добавил, что не является специалистом в области узбекского языка, но понимает о чем речь. Между ним и имамом возникла беседа по поводу источников хадисов, которые являются достоверными. Имам заключил: «Следователь ввел вас в заблуждение по поводу моей проповеди, показав вам короткую версию, где мои слова были вырваны из общего контекста». На вопрос адвоката Акина Токталиева: «Почему слова о халифате мы должны считать призывом и пугающими? Что в этом плохого?», Ажимаматов ответил, что у него нет времени давать в суде разъяснения. Ранее в суде стороны неоднократно обсуждали необходимость допроса сотрудника Госкомиссии по делам религии Канатбека Абдыраимова, который дал первоначальное заключение проповеди имама, что стало причиной возбуждения уголовного дела и последующих обвинений. В течение двух месяцев этот сотрудник по разным причинам не являлся в суд. Адвокаты попросили судью Койчубека Жобонова вынести частное определение в отношение представителей районной прокуратуры, которые не могли обеспечить явку Абдраимова в суд, а самого Абдраимова — наказать штрафом и привлечь к уголовной ответственности и обеспечить его принудительный привод для дачи показаний. Также защита попросила обеспечить участие в суде следователя УВД Ошской области, который вел дело. На следующий день, 16 сентября в суде выступили старший следователь областного УВД Марат Акботоев и старший специалист Госкомиссии Канатбек Абдыраимов. Согласно требованиям статьи 204 УПК о производстве экспертизы вне экспертной организации, до вынесения экспертизы следователь обязан удостовериться в личности эксперта, его компетентности, выяснить его отношения с подозреваемым/обвиняемым, и проверить, нет ли оснований к отводу эксперта. Затем следователь обязан разъяснить эксперту его права и обязанности, предупредить об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. О выполнении этих действий следователь делает отметку в постановлении о назначении экспертизы, а эксперт ставит под этим свою подпись. В деле имама имеются нарушения этих требований. В суде следователь Марат Акботоев пояснил, почему он не выполнял требования УПК, привлекая сотрудника Госкомиссии к выдаче заключения по религиозным вопросам. «У нас нет других организаций, которые бы занимались выдачей подобных заключений, поэтому мы обращаемся в Госкомиссию. Канатбека Абдраимова я знаю 5-6 лет, он выдал более сотни заключений. Нам не нужно каждый раз проверять его документы, чтобы удостовериться в его компетентности», - сказал следователь. Адвокат Акин Токталиев зачитал документ, согласно которому сотрудники Госкомиссии являются государственными служащими, а госслужащие не имеют права выступать в качестве экспертов. Следователь сказал, что не проверял статус сотрудников Госкомиссии и не знал об этой норме. В суде выяснилось, что в заключении Абдраимова нет его подписи на каждой странице, а только в конце, также нет соответствующей печати. Затем в течение одного часа и двадцати минут в суде давал показания сотрудник Госкомиссии Канатбек Абдраимов. На вопросы адвокатов о том, имеется ли у него соответствующее теологическое образование помимо диплома преподавателя иностранного языка, он ответил, что адвокаты должны обратиться с официальным письмом по месту его работы и они получат нужные сведения. В суде он показал удостоверение за номером 007, сказал, что проходил аттестацию, но в Минюсте не зарегистрирован. Согласно приказу, он является старшим специалистом, в его функциональные обязанности входит предоставление экспертиз по религиозным вопросам. Он добавил, что понимает узбекский язык, но не изучал его, также он не является юристом, но в заключениях ссылается на Конституцию. Он ничего не знал о порядке подготовки соответствующей инструкции о даче экспертизы. Когда адвокаты стали задавать ему вопросы о количестве выданных им экспертиз, по которым были осуждены многие люди, он стал отвечать вопросом на вопрос: «А какое это имеет отношение к этому делу?» Прокуроры Нурлан Абдразаков и Азам Сатыбалдиев назвали это давлением на эксперта и попросили суд оградить эксперта от повторных вопросов со стороны защиты имама. Отвечая на вопросы о порядке работы эксперта, он немного запутался в показаниях о том, когда и где он был предупрежден об ответственности и при каких обстоятельствах он ставил подпись об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Сначала он отрицал, что видел следователя Акботоева, потом сказал, что ставил подпись в кабинете следователя. Он ответил, что следователь не спрашивал у него приказа, сертификатов, диплома. Он рассказал, что в феврале ему принесли три опечатанных диска для изучения видеозаписей. «Мы светское государство, фразы имама содержат призывы против Конституции нашей страны. Он говорил о халифате, находясь на территории Кыргызстана? Поэтому он имел в виду Кыргызстан. Он это говорил от имени имама Кара-Суйской мечети. В заключении я не обозначил, против каких конкретно статей Конституции и законов его высказывания. Я не специалист по свободе слова. Свобода слова не должна наносить вреда. Проповедь имама была распространена повсюду. Люди, мало понимающие в религиозных вопросах, могли понять иначе слова имама», - сказал Абдраимов. Он затруднился ответить, на какой конкретно минуте звучат призывы к свержению строя и добавил, что если есть несогласные с его заключением, могут ознакомиться с результатами комплексной экспертизы. По его словам, сам он не знает суть этой комплексной экспертизы. Подсудимый Рашот Камалов вновь повторил свои разъяснения по поводу проповеди. «В проповеди я дал разъяснения принципам ислама и это не было направлено против Конституции. Моя цель — правильное толкование понятий ислама для молодежи. Я вообще не понимаю, как вы дали заключение, что мои слова противоречат Конституции? Какой заказ вам дадут, вы его исполняете. Вам надо было полностью изучить всю проповедь, а не только короткий отрывок», - сказал имам. Затем он перечислил несколько источников, которыми он воспользовался в той проповеди и еще раз подробно разъяснил понятие халифата. После речи подсудимого сотрудник Госкомиссии Канатбек Абдраимов ответил, что только сейчас в суде понял контекст всей проповеди, а при даче заключения этого не знал. Адвокат Хусанбай Салиев озвучил несколько цитат из проповеди и напомнил эксперту, что в деле имеется полный вариант проповеди с соответствующими разъяснениями по халифату, но почему-то Абдраимов не дал им оценку и не упомянул в своем заключении, а ограничился только коротким вариантом видеозаписи. Следующее слушание назначено на 29 сентября. Также читайте материалы в специальной рубрике «Ферганы» - «Религия». |

| В избранное | ||