| ← Сентябрь 2015 → | ||||||

|

13

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

19

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Узбекистан: Размышления у перенесенного памятника, или Судьба <<солнца русской поэзии>> в Ташкенте

|

Узбекистан: Размышления у перенесенного памятника, или Судьба «солнца русской поэзии» в Ташкенте 2015-09-01 09:02 ferghana@ferghana.ru (Дмитрий Аляев) Накануне Дня независимости в Ташкенте обещают открыть перенесённый на новое место памятник Пушкину. Разговоры о сносе монумента периодически будоражат общественность столицы Узбекистана еще с 1990-ых годов. В итоге ташкентские власти постановили: памятнику быть, но на другом месте – аккурат перед министерством легкой промышленности. О том, кому мешают памятники в Узбекистане, и какой смысл вкладывается в их снос или перенос, рассуждает колумнист «Ферганы» Дмитрий Аляев. Накануне Дня независимости в Ташкенте обещают открыть перенесённый на новое место памятник Пушкину. Мне, например, это совершенно безразлично: если кому-то нечего делать и некуда девать денег, пусть развлекаются. Но некоторые моменты всё же задевают. Из-за чего, собственно, «сыр-бор»… Так, я был совершенно не против переноса в Таллине памятника «Бронзовому солдату» в 2007 году. Перенесли памятник из центра города на воинское кладбище, перезахоронили погребённых под ним солдат. И совершенно правильно сделали. Они его не разрушили, не осквернили, а перенесли туда, где, по сути, ему и место, ведь он фактически и не памятник, а надгробие, раз стоит на останках. Или было бы лучше, если бы вокруг него и дальше обжимались подростки, пили пиво и непритязательно справляли малую нужду буквально около могилы? Я так не думаю. Тем более, надо учитывать и специфическое отношение самих эстонцев к данному периоду их истории, которое никак нельзя назвать однозначным. Ситуация же с «ай да сукиным сыном Пушкиным» качественно иная. Во-первых, скажем честно, в своем творчестве он нигде и ни в каком контексте не упоминал об узбекском народе. Так что провиниться перед нынешними властями Узбекистана «наше всё» не мог ни в коей мере. Во-вторых, не имел он, в отличие, скажем, от Максима Горького, и никакой большевистской окраски. Более того, будучи вольнодумцем и либералом в юности, пулю Дантеса он встретил уже убеждённым монархистом-реакционером, что вполне соответствует сегодняшней неофициальной идеологии Ташкента. То есть в меру толерантный поэт после своей смерти, можно сказать, сохранил лояльный нейтралитет по отношении к принципам узбекской независимости. Однако, с другой стороны, не могу объяснить почему, но памятник Пушкину имел какое-то сакральное значение для узбекских журналистов, которые работали или до сих пор работают на российские СМИ. В 1990-е годы, когда вовсю шли переименования столичных улиц и уничтожался исторический «европейский» центр города, памятник Александру Сергеевичу среди моих коллег служил эдаким «барометром» отношения власти к России вообще и к так называемому «русскоязычному» населению Узбекистана в частности. Слухи о сносе «аполитичного» изваяния появлялись постоянно, а за ними возникал традиционный вопрос: «Что же теперь будет?». Хотя рационально связь между памятником и каким-то фатальным разворотом узбекской внешней и внутренней политики никто объяснить не мог. Припоминаю один курьёзный случай. Мы с коллегами коротали рабочее время за бутылкой шампанского в ташкентском офисе «Интерфакса». С утра появилась информация, что памятник в очередной раз «сносят». Ехать проверять информацию никто не хочет, а давать в свои СМИ непроверенную – дурной тон. Звоним на контрольно-пропускной пункт Ташкентского общевойскового училища, около которого стоял памятник, чтобы попросить курсантов выглянуть в окно и подтвердить или опровергнуть информацию. Но, как назло, трубку никто не берёт. Вдруг к нам заходит ещё один наш коллега, и мы делимся «новостью» с ним. «Да что за бред, - отмахивается журналист, - я только что мимо него на такси проезжал. Стоит себе спокойненько и в ус не дует». И тут происходит самое интересное. Оказывается, не все из нас были столь щепетильны в отношении проверки информации. Один из журналистов, который тоже сидел с нами в комнате, просит позволения с городского телефона (мобильников тогда не было) срочно позвонить в Москву в офис своего агентства. Далее состоялся следующий диалог: «Аллё, Наташа? Да, это я, из Ташкента… Наташа, я там утром вам отправлял новость про снос памятника Пушкину… Да, да, слушаю… Что? Не слышу… Не волноваться, она уже на ленте… Нет, нет… Всё нормально… Только вы не могли бы «вдогонку» к утренней ещё одну новость послать?.. Да, что начали его с утра сносить, но потом что-то поменялось, и работы приостановили, да… Нет, нет, снесут обязательно… Там уже краны стоят… экскаваторы… Спасибо Наташа». То, что после этого случая Пушкин простоял на своём месте ещё много лет, пояснять нет нужды. Однако этот курьёз наглядно демонстрирует тот накал страстей, который кипел вокруг памятника «солнцу русской поэзии». При этом надо отметить, что до этого в узбекской столице было уничтожено много архитектурных и исторических памятников, и это не вызывало подобного ажиотажа. Надо пояснить, что исторически Ташкент разделялся рекой Анхор на «туземную» и «европейскую» части. Последняя примыкала к московской железнодорожной ветке. При колониальном правлении именно тут располагались дворец Великого князя Николая Константиновича Романова, российская администрация, армейские казармы и учебные заведения, европейские парки и скверы, что сохранилось и в названиях улиц, например, Сапёрная, Госпитальная, Ленинградская (бывшая Санкт-Петербургская) и так далее. И обликом эта часть города напоминала Северную столицу тогдашней империи. Даже землетрясение 1966 года не сильно нарушило этот архитектурный и ментальный раздел города. Переделывать Ташкент под безликий с безуспешной претензией на «современность» город стали уже после объявления независимости. Началось с того, что с центрального сквера (ранее – сквер Революции) убрали памятник Карлу Марксу. Но речь не о Марксе, а о памятнике, который отличался своей оригинальностью. Он был исполнен в виде огромного факела, из которого вырывалось пламя, переходящее сначала в бороду, а затем и в голову Маркса. За это он и получил своё название «Борода». После этого, не сразу, конечно, а поэтапно, были уничтожены многие архитектурные ансамбли, например, учительская семинария с храмом Александра Невского (по проекту российского архитектора Алексея Бенуа). Некоторые полностью до неузнаваемости перестроены, как, например, бывший Коллизей, затем театр имени Свердлова, а ныне Республиканский биржевой центр. Пострадало и культурное наследие. Например, под снос пошло место, которое описывал в своём произведении «Раковый корпус» Александр Солженицын. В своё время в Ташкенте он находился на излечении после карагандинской ссылки. В упомянутой повести Александр Исаевич описывает «старое ТашМИ» (Ташкентский медицинский институт). Сейчас на месте узнаваемого трамвайного кольца, маленького базарчика и небольшой чайханы у входа в больницу, о которых мы читаем в повести, проложена автомобильная трасса. Полагаю, не со зла это было сделано – просто не читаем мы ничего, кроме творений Ислама Абдуганиевича Каримова, вот и не знали. И всё это время все молчали. Наконец-то интернет-сообщество возмутил перенос памятника семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, которого мифы и легенды «тётушки Совдепии» назначили приёмным отцом пятнадцати детей разных национальностей по числу республик СССР. В этом, конечно, есть пропагандистская гипербола. Но кузнец действительно существовал и усыновлял эвакуированных детей так же, как и тысячи других узбекских семей. Это был памятник тому огромному вкладу, который Узбекистан внёс во Вторую мировую, кроме тех почти полумиллиона узбекистанцев, которые погибли на войне, памятник всему народу в лице одной семьи. Но и этот плевок в собственный народ не вызвал очень уж большого шума: посудачили сетевые хомячки и успокоились. А представляю, как бы на это отреагировали в середине 1990-х. Полагаю, очень бурно. Так может в этом и загадка памятника Пушкину. Возможно, в те времена он представлял собой последний бастион перед государственным маразмом, а сегодня, когда мозги общественности изнасилованы окончательно и бесповоротно, можно и его отодвинуть, чтобы не мешал проезду президентского кортежа, тем более что просил об этом официальные лица не кто иной, а Русский культурный центр. Ну, если кто не знает, это потомок той вдовы, что высекла сама себя. В общем-то, ничего особенного. Переставили себе и переставили. Теперь стоит внук петровского Арапа на том месте, где ему и положено – перед министерством легкой промышленности. А что, не зря же он в своё время «левачил», рекламируя текстильную промышленность, помните? «Одев широкий боливар, Онегин едет на бульвар». Дмитрий Аляев Узбекистан: Президент снова заявил, что народ счастлив и процветает 2015-09-01 12:26 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Выступая 31 августа на торжествах в Национальном парке имени Алишера Навои, посвященных Дню независимости Узбекистана, президент этой республики Ислам Каримов заявил, что за 24 года суверенитета страна прошла «путь, равный столетиям, и сегодня Узбекистан является современным, динамично развивающимся государством».

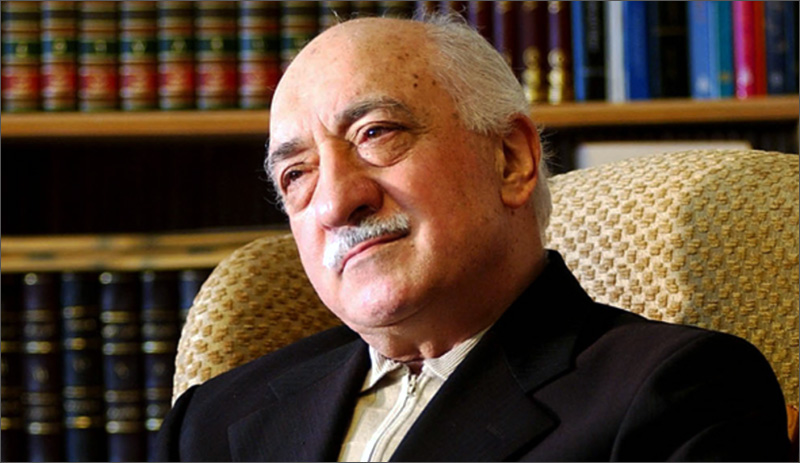

Он отметил «кардинальное преображение облика нашей страны, ее городов и сел, постоянно растущее благосостояние населения, осуществляемой нашим самоотверженным и мужественным народом – народом с твердой волей, знающим истинную ценность свободной и независимой жизни, ставшим хозяином своей земли, своей судьбы. Скажите, дорогие друзья, возможно ли было достижение столь высоких рубежей без обретения независимости?» Каримов проинформировал, что «экономика Узбекистана за годы независимости выросла более чем в 5,5 раза, реальные доходы на душу населения – в 9 раз, средняя продолжительность жизни людей увеличилась с 67 до 73 лет, а среди женщин – до 75 лет». Страна «сегодня занимает пятое место в мире среди государств с ускоренно развивающейся экономикой, в последние одиннадцать лет, несмотря на продолжающийся мировой экономический кризис, темпы роста валового внутреннего продукта составляют свыше 8 процентов, что, естественно, вызывает у многих восхищение», - заверил Ислам Каримов. Сославшись на данные «самых авторитетных международных экономических и общественных центров», он сообщил, что «Узбекистан в настоящее время во “Всемирном индексе счастья” занимает 44-е место среди 158 стран мира и первое – среди стран Содружества Независимых Государств». (Отметим, что авторы президентской речи допустили ошибку: перепутали «Всемирный индекс счастья», где Узбекистан занимает 54-е место среди 151 страны мира и третье среди стран СНГ, с докладом «Всемирное счастье»). Представляя Узбекистан островком безопасности, вокруг которого «все больше обостряются различные противостояния, столкновения и кровопролития, усиливаются вооруженные конфликты, коротко говоря, усугубляется напряженность и без того сложной ситуации, которая приобретает все более угрожающий характер», Каримов счел «необходимым вновь повторить: Узбекистан не присоединится ни к какому военно-политическому блоку, не допустит размещения на своей территории иностранных военных баз, пребывания наших военнослужащих за пределами страны». И добавил: «Эти принципы возведены нами в статус государственного закона, именно такую глубоко продуманную позицию, такую политику мы считаем самой правильной для себя, единственно верной и никогда не свернем с этого пути». В целом его речь была очень похожа на все предыдущие, читаемые из года в год по разным поводам. С полным текстом выступления можно ознакомиться на сайте информагентства «УзА». Freedom House: Закрытие ПИВТ подтвердит, что в Таджикистане установилась диктатура 2015-09-01 12:54 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  «Действия правительства против этой партии перечеркивают мирное соглашение, которое завершило гражданскую войну в Таджикистане, и увеличивают вероятность возникновения новых конфликтов с применением насилия. США и ЕС должны четко выступить против этого решения», - считает директор программ Евразии Freedom House Сьюзен Корке. Freedom House указывает, что в подготовленном этой независимой организацией в 2015 году рейтинге уровня свобод вообще и свободы прессы в частности Таджикистан отнесен к категории несвободных стран. Уровень демократии в республике оценен в 6,39 балла по 7-балльной шкале, где 7 баллов являются наихудшим результатом. Напомним, 28 августа Минюст Таджикистана выступил с заявлением, в котором говорилось, что «Партия исламского возрождения Таджикистана больше не является общереспубликанской партией», поскольку согласно 76 актам и протоколам, поступившим в Министерство юстиции и перечисленным «поименно» в заявлении, в 58 городах и районах республики первичные партийные организации ПИВТ прекратили свою деятельность, и теперь ПИВТ не может представляться как республиканская и проводить съезды. Кроме того, в направленном ПИВТ уведомлении Минюст обвинил партию в систематических правонарушениях, в частности, в том, что она проводит религиозные мероприятия и обряды, а в партийной газете «Наджот» есть религиозная пропаганда, что противоречит законодательству. В связи с этим ведомство потребовало от ПИВТ в течение десяти дней прекратить незаконную деятельность, пригрозив в случае неповиновения применить меры, предусмотренные законом «О политических партиях». По сути, требование Минюста означает намерение закрыть партию, как не имеющую первичные организации в большинстве городов и районов республики. Давление и преследования членов ПИВТ усилились после парламентских выборов 1 марта 2015 года, на которых эта партия впервые за пятнадцать лет не получила депутатских мандатов. По оценке ОБСЕ, эти выборы не были свободными и прозрачными. В последние месяцы ряды партии под угрозами и прессингом со стороны властей покинули тысячи ее членов. ПИВТ неоднократно обращалась в Генпрокуратуру, МВД, Госкомитет национальной безопасности, Верховный Суд с требованием пресечь незаконные действия в отношении партийцев. Не дождавшись ответа на свои многочисленные заявления в правоохранительные органы, политсовет ПИВТ обратился 15 июня к президенту Эмомали Рахмону с открытым письмом, в котором изложил многочисленные факты преследования членов партии со стороны госструктур. Это возмутило Генпрокуратуру, которая 9 июля заявила, что ПИВТ больше не является политической партией, поскольку число ее членов значительно снизилось за последнее время. По решению Высшего экономического суда Таджикистана 24 августа был опечатан центральный офис исламской партии в Душанбе. А 13 августа за несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам была приостановлена деятельность принадлежащей ПИВТ типографии «Муаттар». Между тем, несмотря на требование Минюста о прекращении деятельности, ПИВТ продолжает готовиться к своему отчетно-выборному съезду, намеченному на 15 сентября, на котором должен быть избран новый руководитель партии, сообщил первого сентября Азии-плюс заместитель лидера ПИВТ Махмадали Хаит. Решение о проведении съезда партии было принято в начале августа на заседании политсовета ПИВТ в Стамбуле, где в настоящее время находится лидер партии Мухиддин Кабири. По словам Хаита, ПИВТ также готовит ответ на претензии Минюста, который будет обнародован в ближайшее время. ПИВТ – единственная зарегистрированная на постсоветском пространстве политическая партия религиозного характера, была организована подпольно в качестве политической группы Сайидом Абдулло Нури в 1973 году в городе Курган-Тюбе. ПИВТ считает себя основным оппонентом правящей в стране Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ). В годы гражданской войны в Таджикистане (1992-1997) ПИВТ была костяком Объединенной таджикской оппозиции (ОТО), которая противостояла правительству. Соглашение о мире, подписанное в 27 июня 1997 года между ОТО и властью, положило конец кровопролитию. Турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен призвал мусульман осудить терроризм и защищать права человека 2015-09-01 13:43 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Главный враг президента Турции Реджепа Эрдогана, известный исламский проповедник и ученый Фетхуллах Гюлен опубликовал в газете Wall Street Journal статью, в которой призвал мусульман всего мира осудить терроризм, защищать права человека в своих общинах и оказать содействие развитию образования, что поможет решить множество проблем (перевод «МК-Турция»).

Гюлен акцентировал внимание на необходимости выступить против распространяемой так называемым «Исламским государством» («Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.) «тоталитарной идеологии». По мнению ученого, тот факт, что террористы совершают все свои злодеяния во имя ислама, глубоко затрагивает всех мусульман, поэтому все верующие должны объединить усилия в борьбе с этой «раковой опухолью». «Верующие должны сделать всё возможное, чтобы не позволить метастазам рака распространиться в наших общинах. Если мы этого не сделаем, то и на нас ляжет частичная ответственность за опороченное представление о нашей вере», – пишет Гюлен. Он предложил шесть методов борьбы с терроризмом, призвал мусульман осудить насилие, потому что ислам опровергает любые религиозные обоснования, выдвигаемые террористами в отношении своих действий. Гюлен подчеркнул, что нельзя преподносить каноны ислама в такой интерпретации. «Один из основных принципов заключается в том, что лишение жизни одного невиновного является преступлением против всего человечества. В соответствии с учением Пророка, насилие в отношении мирного населения, особенно женщин, детей и духовенства, запрещено даже во время военных действий», – заявил Гюлен. По его мнению, действия экстремистов имеют больше шансов на попадание в заголовки газет, однако мирным мусульманам необходимо найти инновационные методы, «чтобы быть услышанными». Гюлен попросил мусульман публично выступать в поддержку прав человека, поскольку именно они являются самой основной ценностью в исламе. «Ни один человек, ни один политический или религиозный лидер не имеют полномочий попирать их», – подчеркнул ученый, добавив, что уважение различий заложено в самой сущности ислама. Он также призвал мусульман создать в своих общинах возможности для получения образования – чем, по сути, и занимается основанное им движение «Хизмет» («Служение»), – и обратился к правительствам мусульманских стран с просьбой разработать школьную программу, вкладывающую в подрастающее поколение демократические ценности. При этом Гюлен отметил, что религиозное образование имеет для мусульман первостепенное значение, поскольку лишает экстремистов инструмента для распространения их «искажённой идеологии». «Когда людей лишают свободы вероисповедания, как это происходило на протяжении десятилетий в ряде стран мусульманского мира, вера развивается в тени, позволяя неквалифицированным и радикальным деятелям интерпретировать религию исходя из своей выгоды», – пояснил ученый. Он также отметил, что крайне необходимо соблюдать равные права как мужчин, так и женщин, и добавил, что последние не должны подвергаться социальному давлению, которое лишает их равенства. Назвав терроризм «многогранной проблемой», Гюлен заявил, что для ее решения следует учитывать политические, экономические, социальные и религиозные аспекты. Он призвал правительства всех стран избегать заявлений и действий, способствующих отчуждению мусульман. «Вооружённый экстремизм не имеет религии. Большинство мусульман не поддерживают насилие», – сказал Гюлен. Он признал, что задача «восстановить запятнанный образ ислама весьма трудна», но только сами мусульмане могут взять на себя решение этой проблемы, став гарантами мира и спокойствия в обществе. Напомним, 74-летний Фетхуллах Гюлен - один из наиболее влиятельных ученых и мыслителей мусульманского мира. Гюлен последовательно выступает против религиозного экстремизма и разных форм политизации ислама и проповедует ислам, прежде всего, как религию сострадания, милосердия и социального служения, перечисляет сайт созданного им движения «Хизмет». Идеи Гюлена носят исключительно мирный характер и призывают отвергать все формы насилия и агрессии, утверждает «Хизмет». По мнению богослова, мусульмане должны быть законопослушными гражданами своих стран и уделять большое внимание внутреннему самосовершенствованию, а также заниматься социально-значимой активностью, быть полезными для своего общества людьми. Особое значение проповедник придает вопросам образования и воспитания, что способствовало открытию его последователями сотен эффективных школ в Турции и других странах мира, в том числе в странах Центральной Азии. Власти Турции обвиняют Гюлена в создании террористической группировки и шпионаже, в 2014 году турецкий суд вынес решение о его аресте. По мнению президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, Гюлен и его движение «Хизмет» создали «государство в государстве» - параллельную систему государственного управления, которая состоит из судов и силовых структур. Президент призвал Гюлена не вмешиваться во внутренние дела Турции и обвинил США в его поддержке. Деятельностью «параллельного государства» Эрдоган объясняет протесты 2013 года, прослушивание телефонов турецкого руководства и громкую антикоррупционную кампанию «операция «Большая взятка», прошедшую в декабре 2013 года. В свою очередь, проповедник подал на Эрдогана в суд, обвинив его в клевете и потребовав 100 тысяч турецких лир ($44.200) в качестве компенсации морального вреда и ущерба, нанесенного его репутации заявлениями премьера. Подробнее о Гюлене и его деятельности можно почитать здесь и здесь. Узбекистан: Голосовая и видео-службы Skype все еще не работают 2015-09-01 14:51 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Напомним, проблемы с общением посредством Skype начались в Узбекистане 29 июля текущего года. С этого дня стали возможны только письменные сообщения (чат), которые проходили без помех. Тогда же на сайте «Узбектелеком» появилось объявление о том, что «в связи с профилактическими работами на сети партнеров акционерной компании «Узбектелеком» с 29 июля по 8 августа 2015 года возможны ухудшения качества в предоставлении услуги интернет». Однако восьмого августа Skype в полном объеме так и не заработал. И на сайте «Узбектелеком» появилось новое объявление о том, что профилактические работы продолжатся до 31 августа. В настоящее время никаких новых объявлений по поводу пролонгации этих работ на сайте компании не опубликовано (на момент выхода этого сообщения сайт был вообще недоступен), хотя Skype все так же может применяться лишь для текстовых сообщений. Параллельно со службой Skype пользователи интернета в Узбекистане отмечают некачественную голосовую связь и посредством таких мессенджеров, как Viber, Telegram и WhatsApp, что способствуют изоляции этой республики от всего мирового сообщества. По сообщению источника в Узбекистане, сутью так называемых профилактических работ является установка на каналах, предоставляемых узбекистанским провайдерам в аренду акционерной компанией «Узбектелеком», новых программ слежения, позволяющих сделать мессенджеры максимально «прозрачными». То есть, речь идет о новом способе интернет-цензуры. Аналогичные проблемы с голосовыми и видео-сообщениями через популярные мессенджеры узбекистанцы испытывали в октябре 2014 года. Следует отметить, что жесткие ограничения в отношении интернета в Узбекистане применяются довольно часто: спецслужбами на регулярной основе блокируется большинство интернет-ресурсов, публикующих отличную от официальной точку зрения на происходящие в республике события. Французская правозащитная организация «Репортеры без границ» неоднократно вносила Узбекистан в список «врагов интернета». Справка «Ферганы»: АК «Узбектелеком» — крупнейший оператор телекоммуникаций, который охватывает своей сетью всю территорию Республики Узбекистан. Компания предоставляет услуги: аренды каналов операторам и провайдерам фиксированной и мобильной связи, международной и междугородней связи, все виды услуг голосовой связи и передачи данных, доступа к сети Интернет, видеоконференцсвязи, мобильной и стационарной связи в стандарте CDMA-450, организует каналы для передачи программ телевизионного и радиовещания. Соб. инф. Хабиб Абдуллаев: Мы должны больше знать друг о друге 2015-09-01 15:09 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Каждая передача «Ферганы», записанная в студии Центральноазиатского телевидения, при всей разнице обсуждаемых вопросов и специализации приглашенных экспертов затрагивает одну глубинную тему – межнациональные отношения. Все призывы политиков к «своему» народу, все усилия дипломатов, отстаивающих интересы территорий, все страновые сопоставления экономистов – это, впрямую или косвенно, и есть межнациональные отношения. Огромные массы людей, находясь в плену навязанных им стереотипов, видят свое «светлое» будущее в избавлении от инородцев, и только малая часть делает реальные шаги, чтобы приблизить нормальное будущее. И не столь важно, кто они – бизнесмены, цивилизующие рынок, защитники прав обездоленных мигрантов или гуманитарии, как наш сегодняшний гость, председатель РОО «Узбекская национально-культурная автономия в г.Москве» (НКА) Хабиб Абдуллаев. Ведет программу журналист «Ферганы» Сергей Мец. Сергей Мец: Добрый день всем! Информационное агентство «Фергана.Ру» продолжает серию передач в студии Центральноазиатского телевидения. Сегодня у нас в очередной раз единственный гость, и тема разговора – узбекская диаспора России, в частности, Москвы, поскольку наш гость возглавляет московскую Национально-культурную автономию (НКА), Региональную общественную организацию. Тема большая, она касается не только узбекской автономии, она касается, в общем, ситуации с межнациональными отношениями в России, которые, к сожалению, несколько испортились в последнее время. Об этом мы и поговорим: Хабиб Абдуллаев, этнический узбек, который родился и вырос в Москве, и этнический армянин, который родился и вырос в Ташкенте. Я – Сергей Мец, и мы начинаем. Хабиб, я несколько провокативно начал с нашей этнической составляющей, но там, где я родился, и там, думаю, где вы родились, эта тема как-то не поднималась до тех пор, пока все не осложнилось, я, во всяком случае, не припомню. Да, мы знали, кто к какой национальной общности, нации, принадлежит, а сторонились, в основном, болванов, в особенности активных, негодяев всех мастей, но когда появлялся очередной негодяй или болван, мы как-то не позиционировали его как представителя какой-то из этнических групп. Однако для начала я хочу попросить вас, Хабиб, рассказать о себе – кто родители, что закончили, где работали? Хабиб Абдуллаев: Не хотел бы перегружать такой серьезный эфир информацией персонального характера, но в двух словах: родился я, как вы правильно заметили, в Москве в 1967 году в семье сотрудника МИД, с которым мы закончили один вуз. Папа мой закончил МГИМО в 1966 году, был распределен в союзное Министерство иностранных дел, то есть его стаж проживания в Москве – с 1960 года, когда мы и стали официально москвичами. Может быть, стаж не такой большой, но я, этнический узбек, могу считать себя также и… Сергей Мец: Этническим москвичом… Хабиб Абдуллаев: Да, этнически – узбекским москвичом. Должен сразу сказать, что таковых не очень много: по переписям советского времени, в Москве проживало около семи тысяч узбеков, преимущественно представители науки либо сотрудники различных ведомств. Сегодня в Москве около 40.000 узбеков, а если говорить об этнических узбеках-россиянах, то согласно данным переписи 2010 года, таковых в России насчитывается около 300.000. Я закончил МГИМО в 1989 году, какое-то время работал по специальности на госслужбе… Сергей Мец: В союзном же ведомстве? Хабиб Абдуллаев: Да. В 1990-е годы работал в различных коммерческих структурах, затем в системе Министерства печати, в АФК «Система», Минэкономразвития. Сейчас я работаю в одном из крупных российских технологических холдингов. Это – профессиональная жизнь, а параллельно есть, конечно, и общественная работа. И она в большей мере связана как раз с культурной тематикой этнического «окраса», поскольку с 2005 года я издаю газету на узбекском языке, «Узбегим», и это была первая подобная газета в российском пространстве. Газета ориентирована на трудовых мигрантов, ее цель – помочь им как-то адаптироваться в новых условиях. Сергей Мец: Что вас подвигло на занятие этой темой? Я понимаю, что этническая составляющая, но помните ли вы тот момент, с которого все началось? Хабиб Абдуллаев: Да. Это был такой персональный гуманитарный проект. Просветительский. Слово, может быть, несколько пафосное, но по формату – именно так. Как-то в один день оказалось, что не только из Таджикистана приезжают люди на заработки, но и из Узбекистана – этнических узбеков становилось все больше и больше, жили они в очень тяжелых условиях. Однажды я попал в одно из таких общежитий, где жили строители, и это было угнетающее зрелище, вот и подумал, что надо что-то делать с этим, как-то помочь в меру своих возможностей. В тот момент я возглавлял крупное научное государственное издательство, да и базовое образование у меня «журналист-международник», тогда я и подумал, что нужно начать выпускать газету. Ведь когда человек читает, он ощущает себя мыслящим созданием и независимо от того, в каких тяжелых условиях он находится - а они находились просто в нечеловеческих условиях, - это поможет ему немного воспрять. Помимо прочего, им действительно нечего было делать вечерами, досуга никакого. Да и сегодня многие проблемы сохраняются, но, во всяком случае, нет такой безысходности, какую я наблюдал в то время. Просто говоря, я хотел дать возможность узбекским мигрантам ощутить себя homo legens, человеком читающим. Сергей Мец: Когда образовалась сама структура НКА, она же начиналась как районная организация? Хабиб Абдуллаев: Вы знаете, тут надо различать бюрократический процесс и, собственно, само дело. Команда, люди, которых объединяет НКА, достаточно долго занимаются развитием гуманитарных связей между Россией и Узбекистаном, межнациональными отношениями, сохранением и развитием узбекской культуры. А то, что касается создания организации, – процесс бюрократический и недавний. Де-факто мы существуем, как минимум, года три, а юридическую регистрацию получили только в этом году в силу достаточно длительной и непростой процедуры. Дело в том, что национально-культурная автономия – это специфический формат организации. Для примера, национальных объединений могут быть десятки в любом субъекте федерации, а национально-культурная автономия может быть только одна. Это такой вид некоммерческой общественной организации, которая регулируется специальным законом, принятым в 1996 году. Как я понимаю, на тот момент законодатели хотели закрепить права российских этносов на сохранение своей культуры, и это тесно увязано с идеей мультикультурализма, сохранения региональных языков. Но с 1996 года «утекло много воды», а вызовы, как говорят теперь, сохранились… Сергей Мец: Тренды – и такое слово есть… Хабиб Абдуллаев: Да, и это тоже. Я бы сказал, что проблема сохранения идентичности для узбекского сообщества Москвы стоит не так остро, как, скажем, для белорусского сообщества, где основная проблема – сохранение языка, поскольку подавляющее большинство белорусов не владеют белорусским языком. В случае с узбеками пропорция обратная, людей, которые не владеют узбекским языком или владеют им слабо, относительно немного. То есть сохранение языка не является приоритетным, но выдвинулись другие задачи. Во-первых, это просветительская работа с мигрантами, их социо-культурная адаптация, чего, конечно, в 1996 году никто предвидеть не мог. И, безусловно, культурный диалог, но именно в разрезе преодоления ксенофобии, разобщенности на этнической почве. То есть укрепления межнационального согласия, что, опять-таки, звучит несколько выспренно, но это такие термины. Сергей Мец: Что-то мы в последнее время стесняемся говорить какие-то нормальные слова, нам они кажутся выспренными… Хабиб Абдуллаев: В сущности, это дружба народов… Сергей Мец: Конечно, ничего в этом выспреннего нет. Извините, что перебиваю, но как раз просветительства и не хватает в современной жизни российской. Хабиб Абдуллаев: Знаете, есть такое выражение, которое многим кажется смешным. Про того, кто хочет выдвинуть позитивную программу, говорят иронично: «За все хорошее, против всего плохого». Но, в сущности, задача нашей организации именно в этом и заключается – она объединяет людей доброй воли, которые хотят немного улучшить мир. Конкретно в той части, которая им ближе и понятней, в межнациональных отношениях. Но этот сектор очень сложный, болезненный, туда нельзя без предупреждения «грязными сапогами», и мы относимся к этому очень серьезно, взвешенно. У нас есть своя ниша, я бы обозначил ее как развитие гуманитарных связей между этносами, культурный диалог. Сергей Мец: Правильно ли я понимаю, Хабиб, что вы работаете с культурными автономиями прочих этносов? Хабиб Абдуллаев: Нет, совсем нет… Сергей Мец: В чем же состоят межнациональные отношения? Хабиб Абдуллаев: Если говорить прямо, без политкорректности, то с так называемым местным населением, коренными жителями, среди которых и русские, и татары, и кто угодно, поскольку и Россия многонациональное государство, и Москва многонациональный мегаполис. Узбеки, с одной стороны, являются неотъемлемой частью этой полиэтничной среды, но речь ведь идет о трехстах тысячах гражданах России узбекского происхождения. Кроме них, есть еще немало и временно пребывающих – трудовых мигрантов, других лиц узбекской национальности. Сергей Мец: Позволю себе спросить: именно лиц узбекской национальности или выходцев из Узбекистана? Вы конкретно этносом занимаетесь? Хабиб Абдуллаев: Это – болезненный вопрос… Сергей Мец: Потому и задаю… Хабиб Абдуллаев: Очень болезненный, потому что он все время возникает. Дело в том, что, следуя букве закона, национально-культурная автономия – это объединение граждан России, относящих себя к определенному этносу. Строго говоря, скажем, кореец, родившийся и выросший в Узбекистане, по логике состоять членом национально-культурной автономии узбеков не может, ибо он должен относиться к национально-культурной автономии корейцев. Это проблема бюрократическая, речь идет сугубо о регистрации организации, но никто не запрещает включать в работу организации людей вне зависимости от их национальности. Поэтому, если говорить о нашей НКА, то она абсолютно лишена чисто узбекского «окраса», в нашем активе много неузбеков: татары, русские, армяне, те же корейцы. Просто на сегодняшний момент наиболее эффективным, если так можно выразиться, форматом организации является национально-культурная автономия. Благо, есть такой закон, дающий больше возможностей НКА, чем обычной общественной организации, и мы просто пользуемся этой возможностью, но мы как раз против того, чтобы замыкаться в этнических границах. Мы не хотели бы никаких обособлений, никакой так называемой автаркии национальной, закрытого этнического сообщества. Напротив, и возвращаясь к вашему вопросу об этнической линии, - у нас их две. С одной стороны, мы ориентированы на россиян, москвичей, и здесь задача – преодоление ксенофобии, культурный диалог. Мы стараемся немного изменить их представление об узбеках, поскольку, отбросив политкорректность, когда говорят о мигрантах, говорят, в первую очередь, именно об узбеках. Сергей Мец: Даже по статистике узбеков больше всего… Хабиб Абдуллаев: Да. Еду я как-то на такси, и водитель мне говорит, что, вот, мол, узбеки бьются больше всего, засыпают за рулем, у них план большой. То есть, уже создан некий нарицательный образ – узбек с метлой, узбек с лопатой… Таджик, конечно, тоже, разделять бы я не стал. То есть, узбеки и таджики ассоциируются в России с людьми неквалифицированного труда. Я исключаю наиболее просвещенную часть российского общества, которая, конечно, все понимает, принимая во внимание все обстоятельства, но в массовом сознании образ возникает именно такой. Сергей Мец: Крепостного… Хабиб Абдуллаев: Да. То есть это человек, плохо говорящий по-русски, слабо ориентирующийся в обстановке, чуждый, иногда враждебный, но, в любом случае, не очень понятный. Сергей Мец: А в подъездах чисто. Во дворах тоже. И кстати говоря, я бы не назвал работу водителя неквалифицированным трудом, особенно в московских реалиях. Хабиб Абдуллаев: Согласен. Но если вернуться к образу, то, когда говорят об узбеках, никто не думает о том, что есть и другие узбеки, например, очень известный медик - академик Хаитов, руководитель Института иммунологии… Сергей Мец: Хочу заметить, есть дедушка Хабиба, который возглавлял Академию наук Узбекистана в свое время… Хабиб Абдуллаев: Ну, мой дедушка – это далекое прошлое, я даже не застал его, он умер в 1961 году… Сергей Мец: Был и генерал Сабир Рахимов… Хабиб Абдуллаев: Да, но вы говорите об узбеках прошлого, а я о сегодняшних. Более того, я говорю об узбеках, которые одновременно являются россиянами. Кроме академика Хаитова, мы можем назвать Героя России, летчика-космонавта Салижона Шарипова. Есть масса примеров замечательных выдающихся узбеков, которые сделали немало не только для узбекского народа, но и в целом для страны, когда она была еще единой, и для России. Но, конечно, не эти образы возникают при упоминании об узбеках – все-таки преобладает стереотип такого малокультурного, плохо говорящего по-русски узбека, который сформирован реальными примерами из жизни в последние годы. Эта ситуация немного огорчает московскую диаспору узбекскую, и, когда мы встречаемся, эта тема лейтмотивом проходит через наши разговоры. Люди говорят: ну, черт возьми, почему же опять вот так. И в прессе постоянно муссируется тема плохих и отсталых мигрантов. Сергей Мец: Да, это уже стало общим местом. Хабиб Абдуллаев: Возвращаясь к нашим направлениям работы, я бы сказал, что одно из главных - может быть, самое главное – преодоление этих предрассудков, большее информирование российской общественности о том, что на самом деле представляют собой узбеки, народ не только древней культуры, но и славного настоящего. Надеюсь, и с хорошим будущим. Мы не говорим о политических надстройках, политических проблемах, которые могут возникать, мы говорим об этносе, входящем, в том числе, в многонациональный российский народ, ну и об этносе, который живет как-то отдельно, являясь соседским, братским, как угодно можно назвать. Сергей Мец: Носителем столь же великой культуры, как и прочие остальные. Мы не будем говорить на политические темы, но все-таки: на каких законах российских базируется деятельность НКА, и меняется ли что-то в лучшую сторону? В рамках этого же вопроса я хотел бы спросить вот что. Кстати говоря, я был на концерте звезд хорезмской эстрады, который НКА устраивала не так давно, и среди зрителей было немало коренных москвичей, во всяком случае, по виду. Они наслаждались тем, что там было, до тех пор, пока зрители не повскакивали с мест и не начали танцевать в проходах зала, оттаптывая тем ноги. И там же, перед концертом, вы сказали мне, что большую помощь вам оказывает правительство Москвы. На какой юридической основе строится ваша работа с московскими властями? Хабиб Абдуллаев: Есть российский закон об общественных объединениях, о некоммерческих организациях, но главным образом упомянутый закон о национально-культурных автономиях. Концерт в зале «Салют», о котором вы говорите, – первый из серии концертов, которые мы запланировали на этот год, исполнителей современной узбекской музыки, ориентированных, в первую очередь, на москвичей, на ознакомление их с сегодняшним состоянием узбекской эстрады. Начали с Хорезма, дальше у нас будут Самарканд, Бухара, Ферганская область, Ташкент. Тут нам большую помощь оказало правительство Москвы. Я так понимаю, что на эту помощь мы можем рассчитывать и в дальнейшем. Честно говоря, не знаю, на каких законах, помимо упомянутых, базируется эта помощь… Сергей Мец: Больше меня интересует, насколько эта законодательная база становится простой в практическом для вас применении. Хабиб Абдуллаев: Я могу сказать, что нашу деятельность курирует профильный департамент - национальной политики, межрегиональных связей и туризма, - и надо сказать, что там есть понимание необходимости помогать национальным объединениям. Без излишней волокиты там решили вопрос с площадкой, предложили дальнейшую помощь – и это очень большое подспорье нам. Уже запланирована наша рабочая встреча по поводу празднования Навруза. Я надеюсь, что этот праздник, который уже несколько лет отмечают в Москве, пройдет в новом формате, намного масштабней и лучше, и, что самое главное, намного более ориентированным вовне. К сожалению, даже несмотря на то, что поддержка Москвы была всегда, в последние годы мероприятие все-таки было достаточно закрытым – ну, представьте себе, что билеты на ключевое мероприятие праздника, шестичасовой концерт, распространялись, в основном, через национальные объединения. А ведь задача не в том, чтобы устроить концерт для восточных людей, которые отмечают Навруз. Это правильно, конечно, но не только для них. Тут же важно объединить на этой площадке и тех, кто отмечает Навруз, поскольку это их традиционный праздник, где, кстати говоря, таджики и узбеки - традиционно главные участники, но и все российские народы, которые его празднуют: татар, башкир, национальности Дагестана. Прежде было так – собираются национальные диаспоры, слушают концерт, в фойе проходят какие-то мероприятия, торговля чем-то, но остается общее ощущение тесноты и недостатка билетов для тех, кто не относится к этим национальным диаспорам. Нам же очень важно, чтобы как можно больше москвичей приходило, россиян из других регионов. Если, как говорится, Бог даст, в следующем году это будет другая площадка, возможно, ВВЦ, насколько я понял, и это позволит расширить масштаб участия рядовых москвичей, посмотреть, как проходит Навруз, послушать концерт. Это принесет неоспоримо гораздо больше пользы для межнациональных отношений. Сергей Мец: Да, надо вытравливать образ потенциального террориста, который по телевидению пропагандируется, к сожалению… Хабиб Абдуллаев: Не на всех каналах, конечно, но такое есть. Сергей Мец: Я хочу сказать, что от того концерта, который вы провели, у меня осталось собственное впечатление. Вот вы говорили, что досуга нет никакого у трудовых мигрантов, а на том концерте мне стало понятно, что люди получили возможность выплеска своей энергии в правильную сторону – они танцевали, общались с юмористами на сцене, обменивались репликами. Хабиб Абдуллаев: Возвращаясь к теме аудитории, на которую ориентирована наша работа. Я сказал уже, что она направлена на работу с москвичами, с россиянами, на то, чтобы показать, что такое узбекская культура, узбекское наследие, разрушить сложившийся сегодня малопривлекательный образ узбека, не соответствующий совершенно реальности. С другой стороны, как вы правильно заметили, это работа с трудовыми мигрантами, причем, сразу оговорюсь, что у нас категорически исключена какая-нибудь коммерческая деятельность, связанная со взиманием денег. Многие общественные объединения как раз немного увлекаются работой с мигрантами в плане платного обслуживания. Возможно, в каких-то форматах это работает, но для национально-культурной автономии – это не тот путь. Поэтому все, что мы делаем для мигрантов, - всегда бесплатно. Газета, брошюры, справочники всякого рода для тех, кто сдает квалификационный экзамен по русскому языку, истории и законодательству, разговорники узбекско-русские и русско-узбекские – все это бесплатно. Горячая линия наша – тоже бесплатно. Сергей Мец: Вы можете назвать номер, кстати. Это было бы правильно. Хабиб Абдуллаев: Номер наш – 8-916-190-0306. Можно обращаться по любым вопросам. Сергей Мец: Вот – именно это важно сказать. Хабиб Абдуллаев: Да, по любым вопросам, мы не фильтруем обращения по тому, какой они направленности. Вопрос может быть самый нелепый, но его надо кому-то адресовать. На самом деле, здесь мы не единственные, назову, как минимум, три проекта, которые очень помогают трудовым мигрантам: это Международная организация по миграции (IOM), у них есть тут бюро, это Красный Крест и несколько центров бесплатной помощи, например, очень известный центр «Миграция и Закон» Гавхар Джураевой, которая изначально занималась таджикской диаспорой и так же, как и мы, представляла интеллигенцию таджикскую. Мы приглашаем, конечно, юристов, проводим встречи с трудовыми мигрантами – одно дело звонок, и другое дело, когда приходит юрист и напрямую отвечает на вопросы. Сергей Мец: И все это бесплатно? Хабиб Абдуллаев: Да, все бесплатно. И дальше мы не намерены никаких денег брать. Сергей Мец: Юристы тоже работают на безвозмездной основе? Согласитесь, вопрос сам собой напрашивается. Хабиб Абдуллаев: Разумеется. Что касается консультаций, то приглашенные юристы, конечно, бесплатно помогают. Пока мы не можем платить, поскольку только становимся на ноги как организация и не можем позволить себе высококвалифицированных юристов, не можем пока запустить полномасштабный сервис. Есть круглосуточная горячая линия, но она не может обработать много запросов. Организация полноценной службы в несколько смен есть у нас в планах, и, надеюсь, к концу года она у нас уже появится. Сергей Мец: Вопрос в этом же разрезе – артисты, которые приехали из Хорезма, и еще приедут, тоже выступали и будут выступать бесплатно, это помощь со стороны Узбекистана? Хабиб Абдуллаев: В случае с хорезмскими исполнителями - да, они выступали бесплатно, но я не могу гарантировать, что все концерты будут абсолютно бесплатными, поскольку есть расходы, которые нужно нести, но тут в большей мере мы рассчитываем на работодателей. Во-первых, билет должен быть недорогим, несмотря на то что концерты довольно дорого обходятся, - наша задача сделать эти концерты доступными, билет не должен будет стоить больше 500-800 рублей. Узбекская сторона, действительно, готова оказывать нам поддержку – как в части приглашения сюда артистов, так и размещения их. Не могу сказать, насколько велика будет поддержка, но договоренность такая есть. Сергей Мец: Вы говорили до эфира, что недавно вернулись из Ташкента. В том числе и такого рода переговоры велись? Хабиб Абдуллаев: Да, и эти вопросы обсуждались. Там есть понимание. Если еще несколько лет назад эта проблема была, так скажем, не в фокусе, то в последние годы мы чувствуем довольно активное участие узбекской стороны. Во всяком случае, за последний год не было случая, чтобы они нам в чем-нибудь отказали. И со стороны департамента правительства Москвы вопросы решаются достаточно быстро. И это было нам удивительно, поскольку, когда говорят о правительстве Москвы, тут же всплывает образ такой огромной государственной машины, где пропадают бумаги, долго ходят, месяцами. Все оказалось не так, на удивление вопросы решаются очень быстро, без лишней бумажной канители. Но пока рано делать выводы, посмотрим, что у нас получится. Хотя де-факто команда работает по озвученным мной направлениям уже около трех лет… Сергей Мец: Для всех членов команды это - общественная работа? Хабиб Абдуллаев: Для всех. Ни один человек у нас не получает зарплаты. Сергей Мец: Я буду все время задавать этот вопрос для того, чтобы развеять всякие сомнения. Хабиб Абдуллаев: Но мы намерены это изменить. Как только будет сформирован бюджет за счет взносов заинтересованных компаний, социально ответственного бизнеса… Бесконечно опираться только на энтузиазм людей – это очень сложно в сегодняшнем мире материальном, поэтому, безусловно, у нас будет сформирован штат на возмездной основе. Мы не хотим побираться, ходить с протянутой рукой, бесконечно прося, мол, дайте «три копейки» на культуру, на трудовых мигрантов, на что-то еще. Нет, нам надо делать все по-серьезному – верстается бюджет, будет сформирован штат, а уж колл-центр правовой помощи не терпит никакого дилетантизма, тут требуются серьезные вложения. Есть много проектов интересных с Москвой. Например, очень полезным, с моей точки зрения, может быть проект сотрудничества с московскими библиотеками. Как вы знаете, библиотеки ищут себя в новых реалиях, активно переформатируются, как и во всем мире. Сергей Мец: В цифру… Хабиб Абдуллаев: Во-первых, в цифру, а во-вторых, они превращаются в некие пространства культурного общения, организации продвинутого досуга. Мастер-классы, кружки разного рода, причем не формализованные… Сергей Мец: Так сейчас куча клубов в Москве с библиотеками… Хабиб Абдуллаев: Вот, я об этом же говорю, и тут есть большая перспектива. Например, меня лично очень интересует тема поиска талантов. Может быть, это громко сказано, но среди трудовых мигрантов есть немало талантливой молодежи, людей, которые вынуждены разгружать какие-то ящики, вагоны, но они тянутся к знаниям, обладают определенным потенциалом, хотят учиться и повышать свою квалификацию. Я не говорю о том, что они все хотят стать учеными, но то, что они хотят расти профессионально – это неоспоримо. А возможностей у них немного. Начнем с того, что доступ в интернет, к компьютеру есть далеко не у всех, это, скорее, редкость, и сотрудничество с библиотеками позволяет заполнить эту нишу. Есть уже предварительная договоренность в северо-западном округе, что на базе библиотек будут работать курсы для трудовых мигрантов, желающих повысить свою квалификацию, образовательный уровень. Это касается и языка, и компьютера - в принципе, доступ в компьютерные классы для них может быть открыт. Опять-таки, это один из аспектов просветительской деятельности, и это конкретный и очень интересный формат. Сергей Мец: Недавно мне довелось быть во Владимире, на празднике «Марафон плова». В центральном парке, а может быть, и не в центральном, я не очень знаю Владимир, устроили замечательное зрелище. Был концерт, организованный силами местных диаспор, а потом выступала разъездная группа циркачей, традиционных узбекских, - с канатоходцами, поднятием тяжестей. И это было очень здорово, а местные жители, которых там было очень много, искренне интересовались, когда подобное мероприятие пройдет еще раз. Я хочу сказать, что это очень действует, что называется, капля камень точит. Но это так, ремарка. Я вот о чем хотел просить – есть ли у вас какая-то статистика, какой процент приезжающих мигрантов оседает тут, стараются получить российское гражданство? Хабиб Абдуллаев: Вы знаете, не проводил никто такого точного исследования, но по тому опыту, который я имею, речь идет о нескольких процентах. Это – не правило, подавляющее большинство как раз планирует вернуться. Тут надо смотреть на причины, по которым они приезжают сюда. Часто это случается по незнанию, они ошибочно полагают, что смогут здесь реализоваться лучше, чем там, но не всегда это так, и для многих это оказывается напрасным путешествием. Я сейчас рассуждаю, с одной стороны, как россиянин, москвич, не желающий, чтобы сюда приезжали люди, не имеющие ни квалификации, ни знания русского языка: какие у него могут быть перспективы, какие дальнейшие шаги он предпримет? Кому он нужен, на какие деньги он может претендовать, что хорошего может сделать для своей семьи – масса вопросов возникает. Несомненно, что и России, и Москве нужны трудовые ресурсы, в том числе и из Узбекистана, но какого качества эти ресурсы должны быть – вот главный вопрос. Отвечая на ваш вопрос, сколько людей хочет остаться – я таких случаев встречал немного. Те, кто остаются, - это, как правило, предприниматели, о тех, кто это делает по политическим мотивам, я не говорю. Сергей Мец: Вы закончили МГИМО, а поскольку это институт, в названии которого есть словосочетание «международные отношения», а не «межгосударственные», давайте и поговорим о международных отношениях. Фактически получается следующее: москвич, встречающий на улице трудового мигранта, – это и есть международные отношения. То есть Москва, впрочем, как и любой другой город России, это – площадка осуществления международных отношений. Как вам кажется, что нужно исправить «в консерватории», следуя Жванецкому, чтобы люди успокоились и начали заниматься тем, чем им положено заниматься от Господа – взаимопроникновением, взаимопониманием, любовью? Что недоработано, как исправить? Хабиб Абдуллаев: Я думаю, что ответ лежит в плоскости информационной, нужно больше информации, мы просто должны знать больше друг о друге. Неоднократно, когда мы проводили какие-то достаточно камерные мероприятия, где участвовали очень культурные узбеки, которые, конечно же, могли разрушить негативный образ, я слышал от многих упреки, мол, ты не сможешь ничего изменить, зачем бороться с «ветряными мельницами». Маленькие мероприятия для избранных, продвинутых, образованных, которые и так в душе не имеют никакой ненависти, не стремятся никого унизить – эти люди придут к тебе, получат удовольствие, но ничего не изменится для тех, у кого в душе сидит ненависть, страх по отношению к узбекам, и они просто не придут на твое мероприятие. Ты не знаешь, где их искать, как до них достучаться, и ты ни в чем не сможешь их убедить. Тогда зачем делать эти мероприятия! Это ровно то, о чем вы говорите – каким образом мы можем преодолеть эти предрассудки. Только разъяснить и показать. Говоря практически, это значит, что по телевизионным каналам должны показывать представителей разных народов, и показывать их не в искаженном виде, а ровно такими, какими они являются. Я практически не видел на российском телевидении узбекских фильмов, два или три случая за всю жизнь, наверное. Очень мало передач – почти полный вакуум. То есть представление об узбеках – только человек с лопатой, с метлой, которого встречают на улице или на рынке. в лучшем случае. Может быть, лишь некоторые продвинутые знают, что Алишер Усманов является узбеком, но таковых не так много. Пожалуй, он – лучшая реклама для узбеков, поскольку является известным предпринимателем, меценатом, человеком, который много сделал для российского футбола. Сергей Мец: И фехтования. Хабиб Абдуллаев: И фехтования, конечно, тоже, но процент тех, кто ассоциирует узбеков с такими выдающимися личностями, ничтожен – подавляющее большинство ни малейшего представления не имеют об этом. Поменять эту ситуацию можно, конечно, и концертами, и массовыми мероприятиями, и тем, что собираемся делать на ВВЦ, но это не решит проблему. Решать ее можно, только задействовав ресурс телевизионный, и я надеюсь, что в этом отношении ситуация изменится к лучшему, потому что, все-таки, массовая российская аудитория воспринимает информацию только через телевидение. А продвинутая часть аудитории, которая воспринимает ее через интернет, она в значительной степени уже охвачена, и не в ней проблема, поскольку, если разобрать проблему ксенофобии, национальной разобщенности, в меньшей степени это касается креативного класса. Сергей Мец: Проблема неосведомленности. Хабиб Абдуллаев: Неосведомленности. Реальных причин для противоречий нет. Я тут хотел бы подчеркнуть важную вещь, поскольку являюсь одновременно и узбеком, и москвичом, россиянином, – другую сторону вопроса. Будет несправедливо говорить, что вся проблема исключительно в россиянах или москвичах. Есть проблема и на той стороне, потому что даже от того, как ведут себя мигранты, зависит очень многое, и мы в этом отношении тоже ведем разъяснительную работу. Представьте себе сельского парня, который приехал сюда, и не забывайте, что он уехал от общества, где его контролирует масса надстроек: семья, махалля и так далее. И вот он приезжает в мегаполис, где нет абсолютно никакого контроля: люди «слетают с катушек», многие ведут себя неадекватно. Разумеется, это не может не раздражать москвичей, жителей других городов, поскольку у них возникает сразу же негативное ощущение. Один ученый этнограф мне рассказал, что когда визуально количество чужаков превышает семь процентов, у человека включается режим тревоги, но для этого надо идентифицировать другого как чужака. Так вот, когда человек всем своим поведением кричит: я чужак! – помимо того, что я говорю на чужом языке, я еще и веду себя не так, как вы, сижу на корточках, плюю, кучкуюсь, громко разговариваю – это и есть набор претензий обычного москвича к мигрантам. Проводились исследования по этому вопросу, и один из ответов был: «Ну, а что они кучкуются возле метро!» Мол, неприятно – выходишь из метро, а там кучка узбеков стоит, смеются, наверное, что-то замышляют. Этому, конечно, есть простое объяснение – узбеки, таджики живут по-другому, более общинно. Для них постоянное коллективное общение – неотъемлемая часть жизни. Вероятно, на Руси до Петра было то же самое, просто другой уклад… Сергей Мец: Это – проекция махалли… Хабиб Абдуллаев: Да, в каком-то смысле. Но, на самом деле, они просто общаются, они не могут разойтись и чувствовать при этом себя комфортно, для них комфорт в общении. Так вот, если группа узбеков стоит возле метро, это не значит, что они что-то замышляют, это значит, что им просто негде больше общаться. Сергей Мец: Когда люди что-то замышляют, они прячутся. Хабиб Абдуллаев: Да. Но это же нужно объяснить. Но возвращаясь к мысли – и у приезжающих есть немало обязательств по отношению к местным, например, если идет девушка, нельзя цыкать и т.д. Это – взаимные обязательства. Сергей Мец: То есть едешь в чужой монастырь - изучи устав. Хабиб Абдуллаев: Изучи устав. Вот над этим мы и работаем, кстати говоря. Это и называется социо-культурная адаптация в работе с мигрантами – объяснить им, что есть определенные правила поведения, и их надо соблюдать. В противном случае они не будут чувствовать себя здесь желанными гостями. Сергей Мец: Хабиб, спасибо большое! К сожалению, время передачи вышло, и мне осталось сказать последние пару слов. Мы много говорим с нашими гостями о проблемах, которые обсуждали и сегодня. Я убежден, но в который раз укрепляюсь во мнении, что люди сортируются не по национальному, а по каким-то иным признакам, поскольку-постольку все мы - одинаковая биологическая масса, и все процессы внутри каждого биологического индивидуума происходят абсолютно одинаково. Кто на каком языке говорит – это не важно, люди сортируются по другому принципу. Всем спасибо! Посмотреть программу можно по ссылке. Казахстан: Расследование по делу павлодарского журналиста Ярослава Голышкина завершено 2015-09-01 16:49 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Ярослав Голышкин В минувший четверг журналиста, находящегося под арестом уже почти четыре месяца, и его адвокатов уведомили о завершении досудебного расследования. По итогам следствия Голышкину вменяются две статьи: статья 194, часть 4, пункт 2 («Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») и статья 132, часть 4 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста») уголовного кодекса Казахстана. Обе предусматривают наказание в виде лишения свободы: первая статья - от семи до пятнадцати лет, вторая - от пяти до десяти. Напомним, в феврале 2015 года на охраняемой территории резиденции акима Павлодарской области Каната Бозумбаева была изнасилована девушка. Возбудили уголовное дело, но его быстро и тихо прикрыли, - как писал в своей газете Ярослав Голышкин, «с помощью 5000 долларов и обвинений в ложном доносе девчонку «переубедили». А вскоре двое вымогателей, в том числе полицейский, расследовавший дело об изнасиловании, были арестованы при попытке вытянуть у акима полмиллиона долларов за молчание о причастности к этому преступлению его сына – 22-летнего студента Павлодарского университета Даурена Алдабергена. Подробно обо всем этом можно прочитать в следующих статьях: «История с изнасилованием. Как сын главы Павлодарской области стал «свидетелем», а журналист – «организатором преступления», «Казахстан: Новые подробности дела о вымогательстве и изнасиловании», «Беспредел в Павлодаре: Свидетелей по «делу об изнасиловании» запугивают, арестовывают и заставляют менять показания». В настоящее время власти Павлодарской области в тесном сотрудничестве с группой Комитета национальной безопасности (КНБ) из Астаны откровенно, ничего не боясь и не стесняясь, фабрикуют дело, в котором подозреваемыми – будущими обвиняемыми - оказываются все, кроме сына акима Бозумбаева и его товарища-насильника (по словам жертвы, во время изнасилования сын акима держал девушку за руки, а затем тоже попытался изнасиловать, но не смог). Пока неизвестно, сколько подозреваемых проходят по этому делу, отмечает «Версия». Известно, что в деле фигурируют по меньшей мере шесть человек: журналист и редактор Ярослав Голышкин, заместитель акима Павлодарского района Аскар Бахралинов, бизнесмен Нуржан Сулейменов, бывший сотрудник полиции Фархат Алиясов (двое последних – непосредственные вымогатели. – Прим. ред.), жертва изнасилования Анфиса Хафизуллина и ее подруга Эльмира Кулиева. При этом Голышкин, Кулиева и Бахралинов находятся в СИЗО, а самих вымогателей – Сулейменова и Алиясова - за «сотрудничество со следствием» выпустили из-под стражи; они находятся под домашним арестом. Слова «сотрудничество со следствием» означают, что эти двое согласились давать любые показания против журналиста, по сути, раскрывшего изнасилование в резиденции акима, а также против девушек, в частности, - против подруги жертвы насилия. Статус самой Анфисы Хафизуллиной, чье местопребывание неизвестно, остается неясным. Судя по тому, как развиваются события, она также может оказаться в числе подсудимых. Теперь к изучению материалов дела должна приступить сторона защиты. Сколько времени займет процедура ознакомления, неизвестно, так как конкретный срок, в течение которого адвокаты могут изучать дело, не установлен. По нашим сведениям, адвокат Ярослава Голышкина Анатолий Утбанов отказался от всех других дел, чтобы полностью сосредоточиться на защите журналиста. Соб. Инф. |

| В избранное | ||