| ← Сентябрь 2015 → | ||||||

|

13

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

19

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Узбекистан: Рассказавшей о <<хлопковых>> поборах ташкентской медсестре вернули удержанные деньги

|

Узбекистан: Рассказавшей о «хлопковых» поборах ташкентской медсестре вернули удержанные деньги 2015-09-04 10:51 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Саодат Содиковой, медсестре поликлиники Алмазарского района Ташкента, муж которой в августе 2015 года обнародовал факт незаконного удержания денег из зарплат медработников узбекской столицы, вернули удержанные деньги, сообщает Правозащитный альянс Узбекистана (ПАУ).

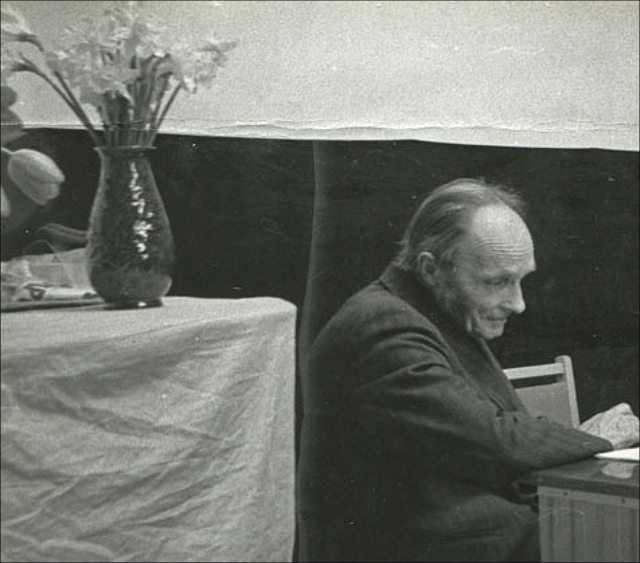

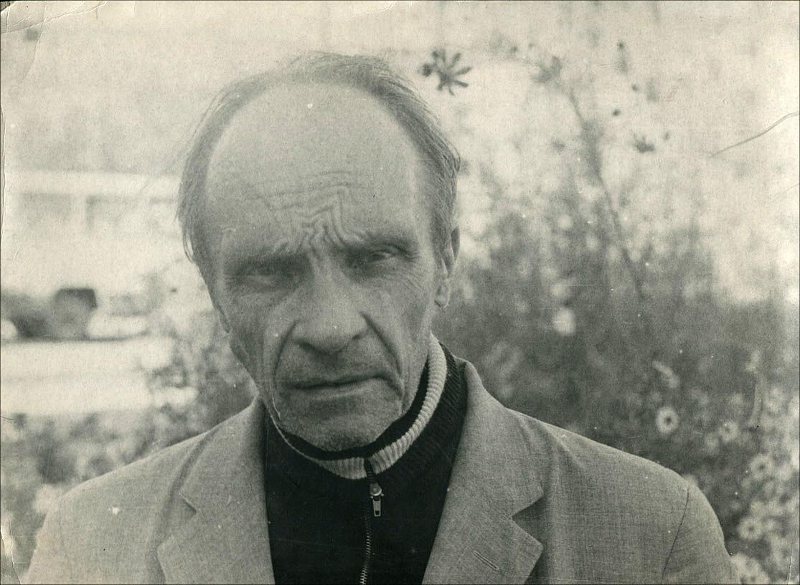

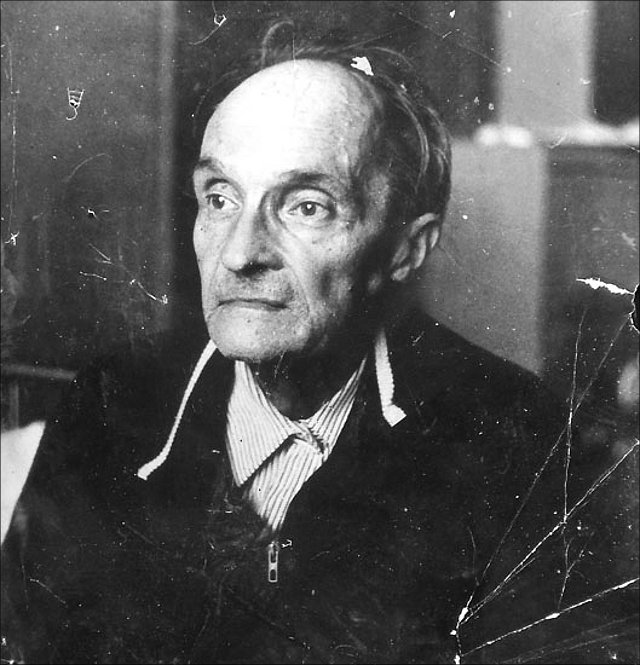

Напомним, в августе Саодат Содикова рассказала своему мужу Абдуразаку о том, что из ее зарплаты уже третий месяц высчитывают по 30.000 сумов (примерно $11,5 по официальному курсу или $6,5 по курсу «черного рынка») за сбор хлопка, который еще не вырос. При этом зарплата медсестры составляет порядка 300-400 тысяч сумов. Абдуразак Содиков обратился за помощью к ПАУ, который выяснил, что удержание денег производится со всех медиков Алмазарского районного отдела здравоохранения: у медсестер высчитывают по 30.000 сумов, у врачей - по 60.000 сумов. Правозащитники вместе с Содиковым обратились в прокуратуру по факту незаконного удержания денег, однако вместо прокурорской проверки и привлечения к ответственности администрации райздрава началось преследование Саодат Содиковой. Несколько раз ее вызывали на допросы, где выясняли, почему она разгласила «государственную тайну» про сбор денег в фонд хлопковой кампании, которая проводится ежегодно. Спрашивали также, как ее муж узнал про удержание денег, угрожали увольнением с работы. В то же время представители министерства труда и социальной защиты Узбекистана провели расследование, после которого Содиковой вернули высчитанные из ее зарплат деньги. Возвращены ли удержанные суммы и другим медработникам, не уточняется. Ранее сообщалось, что Содикову вызвали в Ташкентский педиатрический медицинский институт на аттестацию, по итогам которой должно было быть принято решение о ее дальнейшей работе в должности медсестры. В ПАУ опасались, что таким способом администрация поликлиники хочет избавиться от нее как от «нежелательного элемента», рассказавшего о практике эксплуатации медиков на сборе хлопка. Аттестацию Содиковой пришлось пройти дважды - по приказу администрации, результаты показали, что она компетентна в своей области и, соответственно, может продолжать работать медсестрой. Тем временем, как сообщает ПАУ, в Ташкенте идет сбор денег с учителей и медработников для оплаты труда наемных рабочих, которые будут собирать хлопок вместо них. Члены Правозащитного альянса призывают не сдавать деньги, поскольку учителя и медики не должны быть причастны к сбору хлопка. ПАУ распространяет подготовленные Узбекско-германским форумом (УГФ) буклеты о принудительном труде в период сбора хлопка и призывает сообщать о незаконных действиях властей на указанную в буклетах «горячую линию», а также представителям министерства труда Узбекистана, правозащитникам и прокурорам. В настоящее время в республике проводится массовая мобилизация населения на сбор хлопка. В 2015 году правительство Узбекистана планирует получить от продажи этого стратегического сырья прибыль в размере более $1 млрд. Мобилизация населения находится в поле зрения международных организаций и многих компаний. К примеру, Международная организация труда (МОТ), приветствуя отказ узбекского правительства от эксплуатации детского труда, призывает Ташкент прекратить принуждение взрослого населения страны к сбору хлопка. В бойкотировании узбекского хлопка в связи с использованием принудительного труда на полях участвуют более 150 мировых брендов. Подробнее о том, как происходит сбор хлопка в Узбекистане и с какими в связи с этим проблемами сталкивается население республики, можно узнать в спецпроекте «Ферганы» «Хлопок». К 100-летию Игоря Савицкого. «О великом Старце» - из воспоминаний Эркина Жолдасова 2015-09-04 11:01 ferghana@ferghana.ru (Фергана) К 100-летию со дня рождения первого директора Нукусского музея искусств Игоря Витальевича Савицкого (1915-1984) мы публикуем фрагменты дневников его ученика - художника Эркина Жолдасова. В этих рассказах, написанных с трепетной любовью и глубочайшим уважением, Игорь Савицкий предстает очень живым, талантливым, ярким и вдохновленным своим делом человеком. Таким, наверное, каким он и был в жизни. Также рекомендуем вам прочитать все дневники Э.Жолдасова, опубликованные на мемориальном веб-сайте «Галерея-музей Эркина Жолдасова».  Автор этих дневников, Эркин Жолдасов (1954-2012) — узбекский художник и реставратор. Родился в селе Солдатское Ташкентской области. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт, работал научным сотрудником, а затем реставратором и заведующим экспозицией в государственном Музее искусств Каракалпакстана, преподавал в Нукусском училище искусств. С 1988 г. - член Академии художеств Республики Узбекистан и Союза художников СССР. Автор многочисленных живописных работ, рисунков, листов графики. «Тот, кто однажды видел извержение вулкана, должен описать увиденное. То же самое о Савицком. Мне бы надо было записывать за ним всё и обо всём... Позавчера мне приснилось, что Игорь Витальевич лежит на больничной койке, в пропотевшем стареньком трико. Я переодел его. Глаза его были закрыты. Вдруг погас свет. И он попросил меня: «Эдик, зажги для меня свет, мне темно здесь». Сказал, не открывая глаз. Лицо было такое же, каким было в последние годы его жизни – впавший рот и морщины на высоком лбу. Я включил свет, но лампочки еле тлели и гасли. Он потребовал - и постепенно лампочки стали сами светить ярче и ярче. Я сказал ему об этом, а он, не открывая глаз, сказал, что ему всё равно темно. Я проснулся и стал думать – что бы этот сон мог значить? Пошёл к жене брата и спросил, что может означать этот сон. Она ответила, что сон означает то, что я должен написать о нём свои воспоминания – так требует душа Савицкого. Душа, которая наполняет и движет всякого человека при жизни и покидает после смерти, чтобы навещать живых и напоминать им о себе. ...Когда я работал и жил рядом с Савицким, то осознавал мозгами его величие, но не мог из-за молодого стремления к самоутверждению прочувствовать сердцем это величие в живущем рядом родном человечке, тщедушном, сгорбленном, беззубом, в стоптанных башмаках и потрёпанной одежде. А он всегда хорошо понимал своё значение и знал себе цену, не выказывая это знание, когда был Духовным Отцом с большой буквы для нас, сотрудников музея и художников. Он учил, пестовал и любил нас. Об этом мы говорили с Квоном, с Куттымуратовым, со Светой Турутиной, Валей Сычевой, а Лариса Штогрина начинает плакать, как только о нём заходит речь. А уж поругивал её Савицкий едва ли не больше всех. Видно приходит время, когда мы всё острее начинаем ощущать, кого мы потеряли. Живописец Савицкий Живопись Савицкого грандиозна, потому что не теряется в громадах любых залов, как это случилось в московском музее им. Пушкина, где была выставка работ Савицкого. Мариника тогда удивлённо и точно заметила: «Смотри Эдик. Его картины скромные, но здесь не потерялись».

...В искусстве важен прецедент, опора на предшественников. Одним из предшественников для Савицкого стал его любимый Художник Александр Андреевич Иванов, создатель великой русской евангелистской картины «Явление Христа народу». Особенно Савицкий любил подготовительные этюды Иванова к этой картине — пейзажи римской Кампаньи и неаполитанские пейзажи. Савицкий рассказывал: «Иванов в этих пейзажах изучал природу, смиренно и любовно следуя ей. Писал он этюды на плотной хорошей белой бумаге, слегка проклеенной рыбьим клеем. Краски он использовал масляные, но жидкие, не пастозные». Он вспоминал панорамные пейзажи Иванова и сам писал такие же пейзажи размером 10 см на 100 см., которые художница Альвина Шпаде шутливо назвала как-то «макаронами». Смотря на далёкие горы Каратау, Савицкий говорил об итальянских подготовительных штудиях Иванова к его великой картине «Явление Христа народу» и повторял: «И здесь можно создать смиренное, скромное и в то же время великое искусство». Раннюю живопись Савицкого в Каракалпакии напоминают только две картины. Одна из них написана в стиле мастеров малых голландцев. Эта прекрасная и мАстерская работа изображает внутренность кладовки со съестными припасами, мешки, тыквы, овощи. А вторая картина, тоже в тёмном колорите, изображает юрту, стоящую внутри двора. Он писал исключительно на фабричных холстах, наклеенных на картон, которые ему специально готовили в Москве и всё сетовал, что оказался вдали от московских подрамников и холстов. Иногда он сам наклеивал холст на картон и старательно готовил его для живописи, потому что стремился к долговечности хранения картин. На ощупь его картины обильно покрыты гладким лаком, который Савицкий тщательно полировал пемзой, песком или тонкой наждачной бумагой до перламутрового блеска. А когда мы были на этюдах и он видел мои холсты и картоны, то попрекал меня в их небрежной подготовке. После-московские картины Савицкого располагаются по сериям. Во-первых, пейзажи и виды замков, крепостей и городищ Древнего Хорезма времён его участия в археологических раскопках Хорезмской экспедиции. Это самая большая серия картин. В них Савицкий стремился запечатлеть с научной точностью красоту городищ и замков Древнего Хорезма, которые несколько веков были погребены под золотистыми песками пустыни после разрушительного нашествия Чингиз-хана. Савицкий очень любил писать виды пустыни с силуэтами средневековых замков и городищ на горизонте, кусты тамариска и саксаула, а ранней весной позеленевшую и цветущую пустыню. Он часто сравнивал колорит Каракалпакии с колоритом и природой Испании, такую же песчаную и сухую. Савицкий избрал для себя в начале пятидесятых годов, когда впервые приехал в Каракалпакию, скромное, искреннее и простодушное следование природе. Он был счастлив тем, что открыл здесь для себя обилие солнца, смиренную красоту пустыни, и такую же смиренную и простую душу каракалпаков, разглядев её в тонком колорите их вышивок.

Тогда он себе признался, что прежние навыки живописи его московского периода стали здесь непригодны. И Савицкий как Художник совершил подвиг. Он полностью сменил палитру цветов и в корне сломал свой прежний стиль. Я представляю себе – как ему было невероятно трудно переламывать себя в импрессиониста из убеждённого классициста лаковой живописи в стиле социалистического реализма художника Лактионова. В итоге, Савицкий выбросил из палитры тёмные краски московского периода и прорвался в импрессии света и цвета азиатской пустыни. А из всех импрессионистов Савицкий выше всех ценил скромного и тончайшего живописца Альфреда Сислея. Потом Савицкий начал писать сельские пейзажи Каракалпакии: - дороги, деревья, поля. Они очень тщательно выписаны и мастерски выполнены по стилю и исполнению. Но их немного. Затем Савицкий писал виды нукусских улиц, газонов в цветники. Среди них трогательная картина - дети под деревьями в детском саду. Затем Савицкий написал серию пейзажей с изображением камышовых домов, каналов и озёр в устье Амударьи и Казакдарьи. Затем особняком стоит серия картин с изображением древней Хивы (Ичан-калы, которая до сих пор сохранилась как город-музей). Среди этих картин виды улиц Хивы с крыши дома, в которой он снимал комнату у местного аксакала. Говоря о природе Каракалпакии, он сказал, что и в Ташкенте, и в Самарканде красивая природа. Но другая. В Каракалпакии всё тоньше, камернее. Говоря об Ичан-кале, мы вспомнили старую Бухару и старый Самарканд. Я сказал ему, что ещё в 1968 году застал базар с грудами сена и соломы, ослов, баранов и верблюдов в самом центре старой Бухары, у минарета Калян. Стены Арка и дворца эмира были тогда из древней пахсы. Город как был застыл в веках и его древность только подчёркивала молодая жизнь, которая бурлила среди древних памятников. Тогда Савицкий сказал мне с горечью, что древняя Бухара разрушена и уничтожена. Теперь это мёртвая декорация былой красоты и поэзии живого средневекового города с его кварталом бухарских евреев, которые жили там со времён Вавилонского пленения в шестом веке до нашей эры и которые переселилась ещё при царице Эсфири на дальнюю окраину Персидской империи.

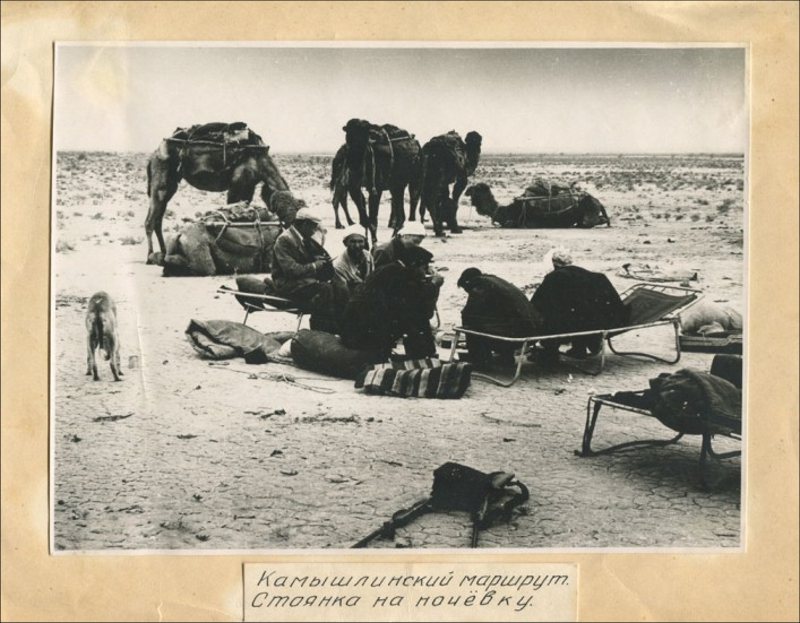

Говоря, что древний город разрушен, Савицкий имел в виду, что разрушение началось ещё со времён изгнания большевиками Бухарского Эмира в Афганистан. Он говорил, что в годы войны художники, находясь в Бухаре в эвакуации, застали Бухару как город из сказок «Тысячи и одной ночи». Это настроение сказки чувствуется в картине Роберта Фалька - молодая горожанка на фоне сюзане, которую Савицкий писал рядом с Фальком. Савицкий говорил, что найти женщину для позирования художникам в той мусульманской Бухаре было для него очень непростым делом. «По дворам и домам – нынче здесь, завтра там» Быть может, вторя уже известному, но напишу, что Савицкий собирал работы «в подворном обходе» художников и/или их наследников. Этому методу коллекционирования он последовал после уроков этнографа Татьяны Жданко в подворном сборе предметов народно-прикладного искусства Каракалпакии. Оценив значимость этой коллекции для истории культуры народа, его вожди приняли решение о создании музея прикладного искусства Каракалпакстана. В этот музей Савицкий начал собирать, но уже предметы изобразительного искусства, на свой страх и риск закупая работы художников на средства, которые выделялись для покупок предметов народного прикладного искусства. Первое, что сделал Савицкий - он собрал в свой Нукус почти всё ценнейшее из живописи Узбекистана двадцатых - пятидесятых годов. Это, прежде всего, работы Александра Волкова, почти все работы Михаила Курзина, ранние работы Урала Тансыкбаева, Подковырова, Николаева (Усто-Мумина), раннего Уфимцева, Елены Людвиговны Коровай и Карахана. Затем, оттолкнувшись от российских корней этих художников, он начал собирать работы российских забытых, непризнанных или не «пробивных» художников первой половины двадцатого века. В сборе этой коллекции картин ему помогли советы художницы Ирины Жданко и её мужа художника Крамаренко, которые направили его к тем или иным художникам или к их наследникам, от которых Савицкий пошёл далее. В коллекционировании картин у Савицкого была очень важная особенность – он стремился собрать все работы художника в ретроспективе, и, главное, с раннего периода творчества. Он всегда повторял, что музей это не выставка и не склад, а научное учреждение, где художники, учёные-искусствоведы, историки, должны изучать жизнь и творчество художников не на пике их славы, а от первых работ и в последующем развитии, как часть развития культуры народа. Игорь Витальевич рассказывал о художниках, чьи работы он собирал, не только как о Художниках, но как и об обычных людях. ...Несмотря на аскетизм Савицкого по отношению к жизни и к искусству, о широте его взглядов говорит почти анекдотический пример. При осмотре наследия художника Ставровского мы увидели папку эротических рисунков. Но там была далеко не эротика. Это были рисунки разнузданных деревенских оргий. Савицкий сказал, что эти рисунки пока невозможно показать кому-либо, но они исполнены с таким блестящим мастерством, что их необходимо приобрести в Музей. Рисунки он спрятал, но коллектив музея, включая женскую его часть, рассмотрели их, но, конечно, только с научным интересом. ...В выборе картин Савицкий мало обращал внимания на метания художников в поисках формы, потому что искал проявления и продолжение традиций предшественников. И постоянно внушал мне, что новые поколения художников оторваны от вековых корней культуры, а потому зачастую «изобретают велосипед» вместо того, чтобы изучать искусство предшественников в музеях и далее создавать, но своё, новое и значительное. О недостатке культуры он часто и настойчиво повторял и художникам в Нукусе, что вызывало у них порой раздражение. Тем не менее, они собирались в 50-е и 60-е годы в только что открытом Музее, ставили натуру, рисовали, общались. Савицкий уже тогда утверждал, а не мечтал, что его Музей высоко поднимет искусство и культуру каракалпаков, но, конечно, не скоро, потому что культура и мастерство взращиваются из поколения в поколения, и приводил в пример каракалпакских мастеров и мастериц прикладного искусства. ...Осенью 83 года Савицкий уже не мог вставать и все к нему приходили попрощаться перед его поездкой на лечение в Москву. Приходил прощаться и его любимец - Алексей Квон, принёс рыбу. (Для меня это было как евангелический Символ - подношение Учителю.) Квон тогда мне горько сказал, что Савицкий сгубил свои лёгкие парами формалина, в которых кипятил ювелирные изделия, чтобы привести их в надлежащий для экспозиции вид. Савицкого пригласил лечиться в Москве его почитатель, академик Ефуни. Он тоже коллекционировал живопись и графику. Помню, как он приезжал с женой в Нукусский Музей. В хранилищах фонда не было электричества, поэтому я во дворе музея показывал им графику московских художников, которой они восторгались. Любимая археология и ненавистное директорство ...Когда я только ещё родился, Савицкий уже работал в 53 году художником в Хорезмской археолого-этнографической экспедиции С.П.Толстова. Милица Измаиловна Земская рассказывала об экспедиции и Савицком, а так же упоминала его в своей книге «Время в песках». В ней образы Савицкого и участников экспедиции, как мне кажется, искажены в пользу эстетствующей художественности, но в ущерб историчности. Она была в те первые годы экспедиции юной девушкой и возможно это оправдывает это стремление к эстетству. Интересна предыстория той Хорезмской экспедиции. Как рассказывал папа (Емберген-ага), возможно, со слов своего приятеля Д.Насырова или со слов его жены (дочери С.П. Толстова): - в конце войны английские археологи обратились к С.П.Толстову, вернее через него, к Сталину с просьбой разрешить раскопки на территории Хорезма, где ещё до войны начал свою работу Толстов в первой своей Хорезмской экспедиции. Возможно, что на стремление английских археологов оказало влияние то, что в Британском музее хранится археологическая находка «Золото Амударьи», но не хорезмское. Английские археологи, как мне кажется, хотели найти такое же золото Амударьи, но в Хорезме. Им было отказано. Тогда они подчеркнули, что готовы финансировать экспедицию и намекнули на то, что в стране, мол, нет денег на роскошь и излишества вроде археологических экспедиций. Действительно, в стране был голод и разруха послевоенных лет. В пику ли англичанам или в надежде на ценные находки Сталин велел выдать огромные деньги на экспедицию, в которой, как говорил папа, были даже свои самолёты и впервые в мире были применены аэрофотосъёмки для археологических изысканий. Эти фотосъёмки обнаружили целую страну с множеством разрушенных крепостей и огромной ирригационной сетью между ними. С этой экспедицией приехал художник Савицкий и брат Толстова, тоже художник. Савицкому было тогда тридцать пять лет. Он был в самом расцвете сил и таланта. Пред ним открывался древний Хорезм, пробуждаемый от векового сна могучими усилиями великого Толстова с когортой преданных ему учеников - Юрий Раппопорт, Лапиров-Скобло, Виноградова, Елена Неразик, этнографы Татьяна Жданко, Л.С.Толстая (дочь С.Толстого) и прочие «Птенцы гнезда Толстова», как называл их Савицкий.

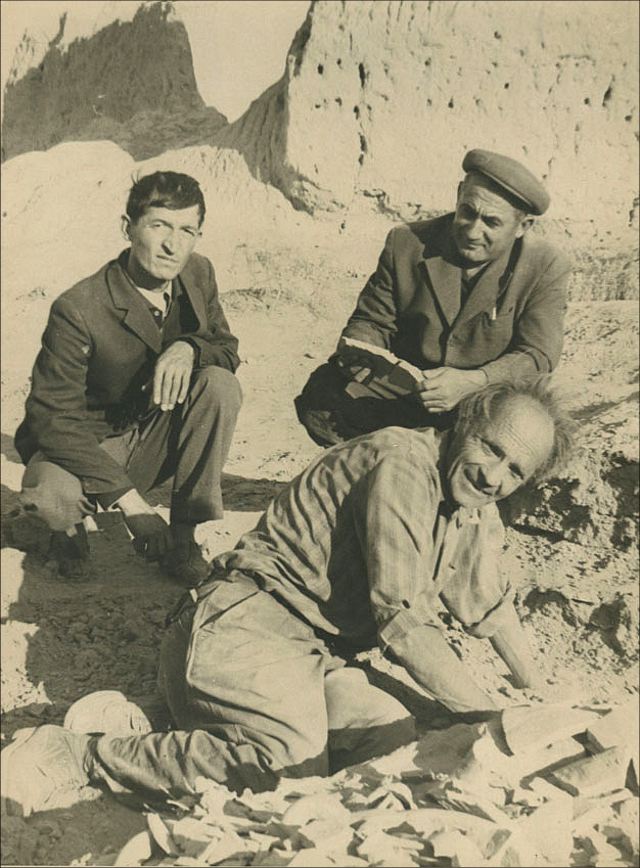

Порядки в послевоенной экспедиции были вполне «военные», вплоть до наказаний за минутные опоздания на работу. Исключением из военных правил было одно — Толстов установил в экспедиции «сухой закон». За нарушение этого закона следовала «высшая мера» наказания - виновного навсегда исключали из состава экспедиции. А желающих работать в экспедиции было очень много среди столичных и питерских любителей путешествий, даже среди тех, кто не имел отношения к археологии. В экспедиции Савицкий делал тушью и карандашом зарисовки результатов раскопок. Он, не имея навыков в зарисовках археологических находок, учился умению передавать в рисунке объёмные детали археологических памятников, передавать конструктивно их формы. И пришёл к этому мастерству. В томах Трудов Хорезмской экспедиции есть замечательные рисунки пером Савицкого. Лёгкое перо точно показывает объёмные формы раскопок и находок.

Как-то на раскопках Савицкий поручил и мне зарисовать карандашом часть раскопанной комнаты с глиняной суфой из сырцовых кирпичей. Я начал рисовать как академическую постановку, с растушевкой теней. Рисунком Савицкий остался не доволен. Он сказал, что задача археологического рисунка отличается от фотографии, которая бездумно фиксирует объект и что в рисунке надо передать научно осмысленную конструкцию находки. ...Раскопки Савицкий начинал обычно затемно, часов в пять утра, когда только брезжил рассвет. Просыпался первым и тихо уходил на раскопки. Когда я вставал немного погодя, он, стоя на коленях в земляной пыли, уже копал ножом твёрдую землю и руками, как крот отгребал её за себя. Я же лопатой набирал землю в очень неудобную и шатко-валкую железную тележку, отвозил в сторонку и там вываливал землю. Так мы работали в зное и в пыли весь день с коротким перерывом на обед. В один из таких дней, весь в пыли, с лицом в потёках грязи, в чёрном от пота платке на голове он вдруг сказал: «Хорошо бы сейчас бокал холодного шампанского! Холодного! Понимаешь?» и рассмеялся, увидев моё ошарашенное лицо, которое мечтало хотя бы о холодной воде. Помню глупую шутку рабочих, которая очень огорчила Савицкого. Эти рабочие были уже не российские фанаты Хорезмской экспедиции, а местные почти «люмпены», «бомжи»47, которых и можно было нанять на скудные деньги Савицкого. Один из них вылепил фаллос, высушил его, обжёг на костре и подложил под грунт, где копал Игорь Витальевич, который потом изумлённо и гордо ходил и показывал всем этот фаллос. По смеху этих придурков, понял в чем дело и надолго замолчал. Я пытался загладить «шутку» объяснениями, взывая к его русской интеллигентности, мол, эти рабочие редко видели возвышенное, над чем следует смеяться в радости, а потому находят радость в низком. Помогло или не помогло, но горечь отступила от него в работе.

...Археологи снисходительно считали, что, Савицкий как археолог, мол, не профессионал, т. к. не признает школу Массона и Пугаченковой. Несмотря на эту снисходительность Савицкий не стеснялся консультироваться с археологами, спрашивая, правильно ли он копает. Он мечтал найти сокровища древнего Хорезма, как Шлиман в Трое, но копал не шурфы, как Шлиман, а по поверхности, по плоскости. Потому что нам было трудно в шурфах отличить глинобитную стену от обычной глины. И Квон считал, быть может, ревнуя Савицкого к археологии, что в раскопках Савицкого нет научной ценности. Но раскопки были для Савицкого насущной необходимостью, особенно, в последние годы его жизни, как возвращение в молодость. Его одолевала тоска от директорства. Продолжать коллекционирование он уже не мог, был не конкурентоспособен в сравнении с богатыми музеями и коллекционерами, которые вдруг воспылали интересом к искусству русского авангарда, который Савицкий собирал в свой Музей. В раскопках он отвлекался от нудной работы чиновника, от всевозможных заседаний и собраний директоров и чиновников. И прикасаясь к древней земле Хорезма, поработав два дня, уставший телом, но отдохнувший душой, он возвращался в Нукус и опять тянул директорскую лямку до раннего утра следующей субботы. Его тяготили счета, бухгалтерия, просьбы к чиновникам выдать деньги на оплату уже приобретённых картин. Но деньги ему в начале 80-х годов уже прекратили выдавать и официально-законно, и неофициально-незаконно, как прежде. Возможно потому, что «номенклатура» и «партократы», чуя шаткость своего положения в «перестройку», предпочитали набивать золотом свои кубышки, а не заниматься меценатством. Игоря Витальевича тяготили растущие долги перед владельцами не оплаченных, но приобретённых картин; «междусобойные» интриги растущего персонала музея; показы коллекции музея каким-нибудь «шишкам», которые раздражали его указаниями. Он говорил: «Они судят всё «по партийной линии» и приказывают снять те или иные картины с экспозиций. Даже в министерстве культуры! есть только 2-3 человека, которые понимают что такое живопись». И ему приходилось подчиняться и вывешивать то, что «рекомендовали».

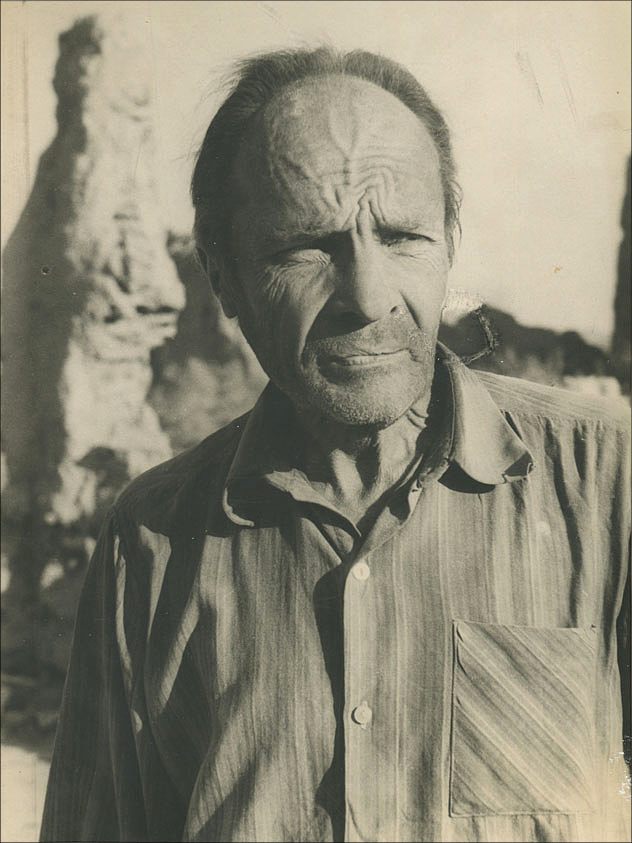

В последние месяцы своей жизни он повторял с горечью: «Какая это всё-таки глухая провинция!», проходя мимо коров и блеющих коз на помойках, мимо усыпанного битыми бутылками асфальта, мимо детей, играющих у стен ржавых гаражей и серых бетонных «хрущёвок». А я, поддакивая, напоминал, что где-то процветают Венеция, Париж и риторически вопрошал его – «Какой рок привёл нас сюда, в эту жуткую пустыню в стране, стоящей у края пропасти?» К 1983 г. атмосфера в Музее стала невыносимой. Савицкий был постоянно раздражён, ему так опротивело директорство, что он всё больше свирепел в своём отношении к сотрудникам. Он задыхался и от болезни лёгких, и от непосильной ноши громады дел музея. Если вначале он вольно царил в своём деле, то теперь дело превратило его в своего раба. Он часто говорил, что смертельно устал от директорства, что никогда не хотел им стать и жаловался – «Зачем я связался с музеем, как я был бы счастлив бросить его!». Но как одержимый день и ночь работал, продолжая когда-то начатое любимое дело. Так бывает с людьми, которых ведёт по жизни чувство долга. Когда он лежал в московской клинике и по-прежнему сетовал на бремя директорства музея, я по своей глупости поддакнул ему, сказав, что Сезанн называл музеи кладбищами искусства. Савицкий с возмущением и с намёком мне сказал: «Музеи нужны, прежде всего, художникам, чтобы ходить в музей и изучать картины. Но писать свои!». Несомненно, хлёсткие слова Сезанна были ему отлично известны так же как то, что они были сказаны Сезанном в запальчивости, в контексте отношения импрессионистов к музеям Франции, переполненным мёртвыми картинами «пуссенов». И мне было трудно мириться с тем, что Игорь Витальевич, смиренный и отчаянный труженик, прошедший «огонь» (пожар в квартире и сгоревшие картины), «воду» (протечки воды с крыш и батарей отопления в музее), был втянут в ритуалы «медных труб» - в славословия мудрости КПСС и её роли в создании музея. (Но следует признать, что местные лидеры партии оказывали меценатство далеко от линии партии и рискуя тем самым своими должностями).

...Я был счастлив, когда мы выезжали с ним на раскопки, где он становился опять самим собой, а не «директором». В последние годы Савицкий предпочитал только крепость Джампык. «Да, это была сказка.» - говорил он, когда обходил крепость. То ли сказкой было то, что он представлял себе те времена, когда в крепости кипела жизнь, то ли вспоминал времена начала своей работы в экспедиции. В волнистой перспективе барханов пустыни высились стены средневековых замков. На такырах лежала в огромном количестве керамика, терракотовые статуэтки, изображающие людей и животных, даже монеты. Когда-то здесь кипела жизнь, жили и страдали люди со своими заботами, помыслами, смехом и слезами. Десятки оссуариев с их останками Савицкий откапывал и громоздил на полках в канцелярии и в хранилищах Музея. А ведь, в сущности, эти оссуарии были просто глиняными гробами, в которых хранились кости и черепа умерших жителей древнего Хорезма, обглоданных начисто до костей зверями и птицами на дахмах. (Гниющая плоть мёртвого человека не должна была касаться зороастрийских святынь – огня, воды и земли). В связи с этим вспомнил забавную привычку Савицкого. Он никогда не мыл руки после раскопок, чтобы готовить или есть уже готовую еду, которую мы ранним утром или ночью готовили в Нукусе и привозили в двух небольших железных термосах, чтобы не тратить на приготовление еды драгоценное для раскопок время субботы и воскресенья. Как-то я не выдержал и спросил Савицкого, отчего он не моет руки перед едой? Он выразился, возможно, в шутку, что мыть руки было бы неуважением к святой земле древних городищ. ...О страстном стремлении Савицкого к местам и временам его молодости в годы Хорезмской экспедиции говорит случай, который потряс меня. В начале сентября 1984 г., когда я был на этюдах у крепости Джампык, вдруг узрел, как к крепости едва брёл, почти полз Савицкий, как бы в рубище дервиша - на пыльной голове мокрый от пота платок, ноги обёрнуты пыльными тряпками, которые поверх обвязаны обрывками верёвок. Он, и без того едва живой от своей болезни, прошёл от шоссе, где его оставила попутная машина, несколько километров по раскалённой пустыне. Подошёл ко мне и с упрёком сказал запёкшимися чёрными губами: «Ты всё пишешь этюды и тебе нет дела до меня?». Даже не посмотрел на мои картины и не захотел слышать, как я пытался сказать, что не знал, что он собирается приехать к Джампыку. Он знал, что смертельно болен, но пришёл проститься с местами своей молодости, как с собой самим. Савицкий устало сидел у подножья крепости и как в последний раз любовался разливом реки, в которую ветер ронял облачка тополиного пуха, всматривался в дальние горы и в скромные современные могилки на небольшом мусульманском кладбище у подножья древней крепости. И я испытывал неописуемое ощущение в тишине этой пустыни, около гигантских стены крепостей, которые сползают под гнётом времени под пески барханов. Как-то раз я увидел себя там как на незнакомой планете, в окружении развалин розовых крепостей и неземных зелено-серых и пепельных гор. Тогда я искупался в реке, взобрался на стену крепости, скинул с себя одежды и всем телом почувствовал, что в мире есть только эти вечные крепости и горы, огибаемые Амударьёй - как рекой времени и над ними я, нагой и маленький человечек. Как назвать это безмолвное ощущение этого единства с Вечностью и Вселенной? Отношение Савицкого к жизни и к смерти Несмотря на тщедушность, Савицкий не был слабым и сентиментальным человеком. После суровой школы жизни у него сложился железный характер и очень рациональный, расчётливый ум, что и помогло ему стать тем, кем он стал. Несмотря на гнёт болезней и усталости, он торопился успеть сделать как можно больше и знал, что останавливаться нельзя. И никогда не позволял себе днём лежать, если только его не валили операции. Он выучил себя преодолевать невзгоды, болезни и прочие «мелочи» жизни. И говорил не раз, наставляя меня на путь истинный - «Все начинается с преодоления мелочей. Чтобы суметь совершить главное дело своей жизни, надо выделить и отбросить всё, что считаешь не важным для этого дела. И очень важно организовать своё время, подчинить его своему главному делу жизни»... ...Савицкий лежит в реанимационной палате, узкой, но высокой и светлой. Его кровать в центре палаты. (На другой кровати, у стены дежурили я или Квон). Старик лежал лицом к окну и ночью мог видеть как в зеркале то, что происходит у него за спиной. Это отражение в окне помогло мне увидеть отношение Савицкого к смерти. Сидим мы ночью, о чем-то беседуем с ним. Вдруг в палату вбегает врач и кричит, что для срочной операции нужна именно эта палата, т. к. операционная палата занята. Ввезли на каталке-носилках здоровенного русского мужика, работягу, лет около 50-ти. Он стонал от боли, тяжело и хрипло дышал. Как мы потом узнали, он пришёл с работы и стал просить у жены денег на водку. Та, естественно, подняла крик и не дала денег. «Ах, ты так!» - он, бросился в кухню, налил в стакан уксусную эссенцию и залпом выпил. Когда его ввезли, я увидел, что у него почернели губы, рот и даже часть груди. Почему-то не было медсестры. Врач принёс инструменты на столике-каталке и стал делать больному трахеотомию. Я начал ему помогать, подавая те или иные инструменты, вспоминая флотские навыки ассистента корабельного врача. Подаю инструменты, а сам думаю о том, каково всё это видеть Савицкому, который сам на грани жизни и смерти. Руки мужика были привязаны к кровати, в которой он метался в судорогах, будто видел наступающую на него смерть и пытаясь увернуться от неё. Через минут пять, пока доктор разрезал трахею и вставлял туда трубку, мужик вдруг глубоко вздохнул, сжал губы, замер, перестал дышать и его серо-голубые глаза потухли. Я начал закрытый массаж сердца. Доктор, молодой парень, каракалпак, стоял у изголовья больного. Я поднял глаза и вопросительно поглядел на врача. Тот молча рукой и глазами указал на небо, привязал большие пальцы ног мужика к спинке кровати и закрыл ему глаза. Тот лежал в блевотине на смятой окровавленной постели, безмолвный и бледный. Лицо его вдруг покрылось щетиной. Наступила мёртвая тишина после грохота стальных инструментов и наших с врачом голосов. В тот же миг из коридора вдруг раздался многоголосый плач жены и дочерей этого мученика. По внезапной тишине они догадались, что их отец и муж ушёл от них. Каталку отвезли в угол палаты, накрыв лицо мужика простынёй, к телу в воплях приникли женщины. Когда мы начали их выводить из палаты, ожидая, что они будут сопротивляться, они вдруг покорно вышли в коридор, посидели и вскоре ушли из больницы. Я в волнении подошёл к кровати Савицкого, чтобы узнать, как он себя чувствует после всего что случилось. Оказалось, что он без волнения и с большим интересом наблюдал за нашей суетой в отражении тёмного ночного окна. И сказал мне восхищённо – «Я никогда в жизни не слышал столь прекрасный плач простых русских женщин. Это был божественный аккорд голосов, обращённых в небеса». ...Об операциях на себе говорил просто и будто бы удивляясь своему равнодушию. «Люди обычно боятся операций. Я не боюсь, чтобы со мной ни делали. Мне все равно, что будет с моим телом». Я не спросил его – так ли всё равно ему и что будет с его душой, потому что узнал об его отношении к душе, когда мы заночевали у развалин крепости. (Наш шофер боялся злых духов развалин крепости и потому лёг в машине.) Я тогда был увлечён Буддизмом, и думал, что в буддизме душа не умирает в реинкарнациях, хотя потом-то понял, что Будда Душу вообще отрицал. Я спросил - «Игорь Витальевич. Умираем ли мы с концами, умирает ли наша Душа?». Он - «Эдик, мне кажется, что со смертью кончается всё. После смерти от и для человека, который жил, ничего не остаётся, это конец всего». Я - «А как же учение религий о Душе?». Он – «Я не знаю этих учений. Но убеждён, что религия это часть культуры. И нам следует, даже не веруя, придерживаться её традиций, чтобы не умерла культура, которая нас объединяет, и верующих и не верующих». Он очень редко говорил на философские и религиозные темы, вернее, вообще не говорил, но в том, в чём он мне открывался, я видел его бессмертную Душу, которая живёт сейчас в его Музее, в его живописи, и в тех, кто вспоминает и поминает Старика.

«Ныне отпущаеши раба твоего, Владыко» ...Тело Савицкого получили в морге в дождливое холодное утро. Гроб был очень лёгкий. Повезли на жёлтом автобусе, «ПАЗ»ике, в храм Николы в Хамовниках. Внесли в церковь и поставили гроб рядом с двумя покойниками. Ирина Коровай сказала, что Савицкий, якобы, просил отпеть его по православному обряду. Скорее всего, это было её решение, глубоко верующей православной христианки. Священник положил повязки с текстом молитвы на головы покойников. Савицкий лежал в том же самом сером костюмчике, в котором приехал в Москву. На лице было выражение глубокого и нерушимого покоя. Над гробом возвышались огромный лоб, впавшие глаза, сложенные руки с узлами вен, большие руки рабочего. Этими руками он в юности работал на заводе, а затем перелопатил горы земли на раскопках. Губы его были выдвинуты вперёд и чем-то склеены. Я понял, что в рот ему что-то вложили «для красоты», т.к. у него не было ни одного зуба. В руки была вложена свеча. Отпевание проводил полный пожилой священник, о котором шепотком почтительно старушки, что он служил полковником в КГБ и ушёл оттуда в церковь, чтобы отмолить свои грехи в служении Богу. Нукусские художники вышли из церкви и спросили меня - можно ли им, мусульманам, присутствовать при христианском обряде отпевания? Не помню, что я сказал, но мы вошли в церковь. Очень красиво пел хор: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром». Гражданская панихида была на Новом Арбате, в Доме художников. Собралась огромная толпа, говорила речь Мариника Бабаназарова. И на отпевании, и на гражданской панихиде было много народа, в том числе соратники Савицкого по Хорезмской экспедиции. ...Похоронили Игоря Витальевича Савицкого в 1984 году на небольшом смиренном христианском кладбище. Часть кладбища к Востоку на восход солнца была ещё свободна. Мы с Ларисой Штогриной установили табличку с именем и датами смерти и рождения Савицкого, поправили и обсыпали свежий холмик над Савицким. Я внешне бравировал тогда своим спокойствием, но душой горевал, понимая, что чем дальше уходит время, тем чаще мы будем вспоминать его с уже нескрываемой болью. А через 10 лет кладбище уже было заполнено крестами и надгробиями русских людей, занесённых в Азию ветром истории из России. Всплыло в памяти, как я сопровождал на кладбище Наташу Глазкову, директора ташкентского Дома музея имени Тансыкбаева. Рано утром купили цветы и поехали на кладбище. Таксист, мусульманин, не знал, где находится христианское кладбище, и я назвал ему улицу, где по пути будет больница, тюрьма и кладбище. Наташа, как мне показалось, истерично расхохоталась: «Всё рядом для человека – тюрьма, больница и кладбище!». Через год после похорон Савицкого, на собранные у каракалпакских художников деньги на кладбище был поставлен памятник работы Дамира Рузыбаева – бронзовый мальчик, играющий на дудочке скромную и божественную мелодию. На постаменте лаконичная надпись - «Савицкий Игорь Витальевич» и даты «1915-1984 годы». 69 лет подвижнической жизни. Памятник чем-то напоминает мальчика (скульптуру Матвеева) на могиле живописца Борисова-Мусатова. Но тот мальчик спит.

Я помню все сны о нём. В последнем из них он вошёл в мою комнату. Повесил свой пиджак на спинку стула. Я встал и надел его пиджак, но он оказался настолько невероятно тяжёлым, что я согнулся в три погибели и не смог распрямиться, так был тяжёл «пиджак Мономаха». А он взял пиджак, легко накинул на свои плечи и пошёл. Шёл и весело смеялся. Я ему вслед: «Игорь Витальевич, Вы же умерли!». – «Нет, Эдик, я жив». Наверное, этот сон навеяло то, что перебирая свою одежду, я увидел его пиджак, свитер и несколько платков, которыми он повязывал голову на раскопках. Всё это я получил на его поминках, где его вещи раздавали на память сотрудникам Музея. К своей смерти он относился с усмешкой. Как-то в очередной раз после его разговоров о своей смерти я, в желании польстить ему, сказал: "Игорь Витальевич, когда Вы умрёте, Вам построят Мавзолей, как Ленину, и к нему будет стоять огромная очередь". Он отшутился: "Ты проследи, чтобы у мавзолея туалет построили, а то всю могилу загадят". В последний мой приезд в Нукус я пришёл к нему на кладбище на постаменте по-прежнему стоял маленький бронзовый мальчик с флейтой. А вокруг мусор, мусор, мусор и нет ни мавзолея, ни туалета, ни очередей к ним. (Музей всё же очень похож на его мавзолей и там есть туалет, правда, платный). ...Признаюсь, я его любил недостаточно, я был молод, с гонором, думал больше о себе, о своём творчестве, о семье. А он…, Старик…, СТАРЕЦ… любил меня… как непутёвого сына.

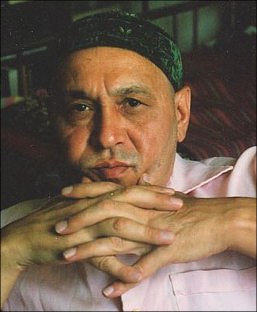

Послесловие Как неисповедимы пути и дела Твои, Господи, так причудливы и тропы и судьбы твои, человече! Я понимаю, как и почему носит людей по миру, как и почему встретились в небольшом оазисе в среднеазиатской пустыне внук киевского дворянина и внук ишана из казахской степи. Но не могу понять – кто заронил в них искру, которая сожгла их жизни в служении своему призванию? Наверное, тот, кто ответит на этот вопрос, ответит на вопрос о смысле человеческой жизни. Оригинал публикации размещен на мемориальном веб-сайте «Галерея-музей Эркина Жолдасова». Автор этого сайта - брат художника, Арустан Жолдасов, любезно предоставивший «Фергане» право на перепечатку части текстов и фото. Фрагменты дневников Э.Жолдасова под заголовком «Задумал я роман...» были опубликованы в 2013 году в ташкентском журнале «Звезда Востока». Дневник Э.Жолдасова «Мечты о прошлом» можно скачать также с нашего сайта (файл в формате PDF). Жолдасбек Куттымуратов: «Увольнение Мариники Бабаназаровой – это трагедия!» 2015-09-04 12:19 ferghana@ferghana.ru (Соб. инф.) В рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Игоря Савицкого, в Каракалпакском музее искусств запланирована премьера фильма известного узбекского кинорежиссера Али Хамраева «Страсть Игоря Савицкого». Сегодня о личности великого собирателя русского авангарда и отношении к недавнему увольнению с поста директора музея Мариники Бабаназаровой в интервью «Фергане» рассказывает один из героев этого фильма - 81-летний скульптор, член Академии художеств, Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана Жолдасбек Куттымуратов. - В 1964 году при нукусском педагогическом институте открывали музей достижений сельского хозяйства Каракалпакии. И одним из участников его экспозиции был Савицкий, который выставил предметы прикладного искусства из своей коллекции – ковры, национальную одежду… Ну я и напросился к нему в помощники. Он меня спрашивает: «Вы кто?» Я говорю, что вот окончил недавно художественное училище имени Бенькова, а сейчас сижу без работы. Он говорит, мол, принеси свои работы, я принес, и он их тут же повесил рядом с другими экспонатами музея. Затем рассказал мне, что планирует открыть свой музей и пригласил к себе в сотрудники – в качестве керамиста-реставратора, на что я с радостью согласился. Тут надо отметить, что руководством республики была определена всего лишь одна оплачиваемая штатная должность – директора будущего музея. Так вот, поначалу, пока не были утверждены другие должности, половину своей зарплаты Савицкий отдавал мне. Более того, сначала в этом музее вообще не было картин – только предметы прикладного искусства, и он за свои собственные деньги для экспозиции купил один из моих рисунков. Прошел год, и с помощью первого секретаря обкома партии Каллибека Камалова для нашего музея были выделены семь комнат на первом этаже двухэтажного историко-краеведческого музея: в одной из них мы устроили рабочий кабинет, а в остальных шести начали размещать нашу экспозицию.

- В том самом краеведческом музее, который после сноса его здания в 2010 году ютится в обычной средней школе? - Ой, это трагедия! Историко-краеведческий музей, можно сказать, погиб. Прежде чем разрушать старое историческое здание, нужно было для него построить новое. Но это не было сделано. И теперь его экспозиция, которая раньше занимала два этажа, ютится в нескольких комнатах этой школы… - Сколько картин было у Савицкого на момент открытия музея искусств в феврале 1966 года? - Немного, всего около сотни работ узбекистанских авангардистов - российских еще не было. Савицкий был знаком с родственниками таких ныне известных художников, как Волков, Усто Мумин (Николаев), Курзин, Карахан и Тансыкбаев. И эти родственники жили очень бедно. А картины их предков хранились у них на чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях, в общем, содержались в ужасных условиях. И по просьбе Савицкого они были переданы в будущий музей с таким условием, что после его открытия картины будут выкуплены государством. Помню, он рассказывал, как эти люди плакали от радости, когда он им потом приносил деньги. - А как получилось, что коллекционер каракалпакского этноса стал собирать авангард? - А в нем изначально сидела идея собрать в одном месте узбекский и каракалпакский авангард, но если бы он начал с этого, никто бы ему не разрешил открыть такой музей. Поэтому поначалу основой экспозиции музея было традиционное народное творчество, а потом на этом фоне в ней стали появляться авангардные картины. Помню, Камалов сказал Савицкому: «Дорогой Игорь Витальевич, вы занимаетесь опасным делом. У нас соцреализм, а у вас авангард – против партии и власти. Поэтому вы соберите для меня отзывы известных искусствоведов из Москвы, чтобы я мог на них опираться». И тогда Савицкий пригласил нескольких искусствоведов из Москвы и Ташкента, кто-то откликнулся с радостью, кто-то неохотно, но все равно приехал и дал положительную оценку, поскольку это хорошо оплачивалось – Камалов сам выделил на это большие деньги.

- А как Савицкий вышел на российских авангардистов? - Ну, он же был из Москвы, у него там была квартира. И, будучи сам живописцем, он был знаком со многими тамошними никому не известными художниками, чьи работы были запрещены и не выставлялись, через них искал и находил других художников-авангардистов и предлагал им продавать свои работы в наш музей. И вот недавно один из московских искусствоведов сказал, что, если в новом экспозиционном здании будут выставлены все картины русских авангардистов, которые сейчас находятся в запасниках, и мы их увидим, нам придется заново писать историю искусств России. - Как вы восприняли увольнение Мариники Бабаназаровой? - Это трагедия! Люди, которые написали анонимное письмо, не знали, сколько сил отдала Мариника музею, который, благодаря ее стараниям, вошел в десятку лучших музеев мира. Прежде всего, в этом заслуга Мариники. По всему она должна была стать героем Узбекистана, а вместо этого видите, что случилось… Если другой человек займет ее место, наш музей может постичь судьба нукусского историко-краеведческого музея или ташкентского Музея искусств. Там, я слышал, исчезли многие картины. А также выставляемая одежда ханов, вытканная золотыми нитями, была заменена тряпьем – современными дешевыми халатами. У нас существует фонд помощи музею: приезжают иностранцы, которые делают взносы в этот фонд. Так вот, наверное, люди завидуют, они думают, что Мариника эти деньги себе присваивает. И это не дает им покоя. Понимаете, если сюда назначат нового директора, над ним будут еще люди, которые с его помощью будут делать все, что захотят, как это произошло с ташкентским музеем. Многие хотят наш музей превратить в кормушку, и если он попадет в руки этих людей, можно будет считать, что ему пришел конец.

- То есть, вы считаете, что главная причина отстранения Мариники Маратовны заключается именно в этом? - Я так думаю, предполагаю. Потому что мое сердце чувствует: Маринику ни в чем нельзя обвинять, ведь она так много сделала для музея. Она – душа музея. Ее снимут - кто будет о нем заботиться? Будущему руководству не нужны все эти авангардисты, им нужны деньги, фонд. Мариника не делилась этими деньгами с вышестоящими, а, видимо, должна была делиться… Соб. инф. В Таджикистане совершены два вооруженных нападения на милиционеров, есть убитые и раненые 2015-09-04 12:38 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  ОВД города Вахдат. Фото с сайта «Город Вахдат» Примерно в 4:28 утра по местному времени (2:28 мск) преступная группа во главе с неким Зиёвуддином Абдуллоевым напала на ОВД города Вахдат, расположенный в 20 километрах к востоку от Душанбе. В результате оказанного сотрудниками милиции сопротивления Абдуллоев и один из его подельников были убиты на месте, еще трое получили огнестрельные ранения, сообщает МВД Таджикистана. Других подробностей происшествия МВД не сообщает. По данному инциденту возбуждено уголовное дело, проводится расследование, передает «Азия-плюс». Радио «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода) со ссылкой на свой источник уточняет, что еще несколько недель тому назад Абдуллоев работал в отделении милиции Рохати города Вахдат и был уволен из органов внутренних дел по неизвестным причинам. «Вокруг здания ОВД Вахдата установлен решётчатый забор. Войдя на пропускной пункт, Абдуллоев представился как сотрудник отделения Рохати. Так как постовой знал его в лицо и не был в курсе его увольнения, он впустил его», - рассказал собеседник «Озоди». Издание «Авеста» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах утверждает, что Зиевуддин Абдуллоев был старшим оперуполномоченным ОВД города Вахдата в звании подполковника милиции. В МВД данную информацию пока не подтвердили и не опровергли. Сегодня же ночью в таджикской столице на подъезде к душанбинскому аэропорту вооруженные лица напали на милиционеров, в результате чего были убиты два бойца ОМОН МВД и инспектор ГАИ. Еще один инспектор ГАИ с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. В этом нападении подозревают бывшего члена Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) Джунайдулло, который после заключения мира в 1997 году был интегрирован в состав Минобороны республики. Недавно он не прошел аттестацию и был уволен, сообщил «Азии-плюс» источник в силовых органах. В Душанбе объявлен план-перехват. Пока неизвестно, связаны ли эти два происшествия между собой. Однако, как пишет «Азия-плюс», к обоим нападениям причастны бывшие члены ОТО. И Зиевуддин Абдуллоев, и Джунайдулло являлись офицерами силовых структур страны, которые влились в правительственные органы по 30-процентной квоте для оппозиции. Официальные власти заявляют о том, что оба подозреваемых были недавно уволены. По словам заместителя лидера Партии исламского возрождения Таджикистана, составлявшей костяк ОТО, Махмадали Хаита, в рядах оппозиции был человек по имени Зиёруддин Абдуллоев, а не Зиёвуддин Абдуллоев, который в последнее время был майором милиции, старшим участковым Рамитского ущелья. Зиёруддин является уроженцем села Тангаи города Вахдат. После подписания соглашения о мире между правительством и ОТО он вошел в состав внутренних войск МВД и долгое время служил в городе Вахдат. Хаиту также известно о некоем Джунайдулло Умарове – уроженце района Рудаки, который также был бойцом оппозиции, затем являлся комендантом города Душанбе, а потом работал в Минобороны. По данным Хаита, до последнего времени Джунайдулло Умаров работал на должности начальника инспекции в оборонном ведомстве страны. Чуть ранее местные СМИ сообщили, что нападение на ОВД Вахдата совершила, якобы, группа родных и близких избитого ранее милиционерами Умара Бободжонова. До этого они тайно проникли на территорию одной из войсковых частей, расположенную в районе подъезда к аэропорту Душанбе, и унесли с собой большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, которые потом были использованы во время нападения на ОВД Вахдата.

Студент Санкт-Петербургского университета, 23-летний житель Вахдата Умар Бободжонов 28 августа был доставлен в ОВД из-за своей бороды и был избит сотрудниками милиции. На следующий день с многочисленными травмами его доставили в реанимацию местной больницы. Родственники и другие жители Вахдата пришли к больнице с требованием расследовать случившееся и наказать виновных. По факту избиения Умара Бободжонова прокуратурой города возбуждено уголовное дело и начато служебное расследование. Дело взял под свой контроль глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода. По неофициальным данным, Умар Бободжонов скончался в больнице вечером 3 сентября. Однако Махмадсаид Бободжонов, отец избитого Умара, сообщил сегодня изданию «Озодагон», что его родные и близкие не имеют отношения к нападению на ОВД Вахдата. По его словам, все его родственники находятся возле больницы, а его сын все еще в коме. Причастность к вооруженным инцидентам родственников Бободжонова опровергает и МВД Таджикистана. Тем временем, на автодорогах, ведущих к столице Таджикистана, а также в самом Душанбе усилены меры безопасности. Ограничено движение автотранспорта на некоторых центральных проспектах столицы. Милиционеры сообщают, что это ограничение связано с празднованием 20-й годовщины образования Национальной гвардии Таджикистана, в честь которой ожидается торжественное собрание с участием президента республики Эмомали Рахмона. Однако после сообщений о вооруженном нападении на ОВД Вахдата эти меры были усилены дополнительными нарядами милиции. По словам водителей, в настоящее время Вахдат находится под усиленным контролем сотрудников правоохранительных органов, на подъездах к нему выставлены дополнительные посты, автомашины подвергаются тщательной проверке. Посты также установлены в Файзабадском районе, что на северо-востоке республики. С утра 4 сентября от жителей Душанбе поступают сообщения о недоступности социальных сетей и некоторых информационных сайтов, в частности, сайта информагентства «Азия-плюс». Источник в службе связи сказал «Озодагон», что провайдерам дано устное указание о блокировке Одноклассников, Фейсбука и YouTube. Кыргызстан: На суде по делу имама Рашода Камалова прозвучало несколько значимых мнений 2015-09-04 13:15 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В районном суде города Кара-Суу Ошской области Кыргызстана 2 сентября прошло очередное заседание по делу имама мечети «Ас-Сарахсий» Рашода (Рашота) Камалова, который обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: «Возбуждение религиозной вражды с использованием своего служебного положения» (пункт 2 статьи 299) и «Распространение экстремистских материалов при проведении публичных мероприятий» (пункт 4 статьи 299-2).

Два прокурора прокуратуры Кара-Суйского района ходатайствовали о проведении выездных судебных слушаний в следственном изоляторе (СИЗО) Государственного учреждения исполнения наказаний (ГУИН) №25 в Оше. «На предыдущем слушании исполняющий обязанности имама Ошской области Боронов испытал сильное морально-психологическое воздействие публики и поэтому не смог дать полные ответы. Из зала были слышны реплики, возгласы, разговоры, все это отрицательно повлияло на выступление Боронова. Поэтому мы просим суд проводить заседания в СИЗО», - сказал прокурор Азам Сатывалдиев. Но адвокаты имама выступили категорически против этого предложения, мотивировав тем, что СИЗО — объект режимный, вход туда несвободный, а суд по делу имама - открытый и имеет важное значение для общественности. Камалов добавил, что суд должен оставаться открытым, чтобы его мог посетить любой желающий, и попросил проводить слушания как и прежде — в зале районного суда города Кара-Суу. Судья Жобонов оставил вопрос о рассмотрении этого ходатайства обвинителей открытым. В тот же день выросло число участников процесса по делу Камалова — к его адвокатам присоединился общественный защитник из Бишкека Шерик Молдобеков, член общественного объединения «Комитет по защите чести и достоинства народа Кыргызстана». Сторона обвинения выступила против его участия, указав, что у имама уже есть три адвоката и необходимости в дополнительных защитниках нет. Адвокаты имама возразили, что каждый гражданин имеет право на неограниченное количество защитников в суде, и участие общественного защитника не является противозаконным. В качестве специалиста на заседании выступил известный кыргызстанский журналист, политолог, специалист по религиозным вопросам Мыктыбек Арстанбек. «Когда в первый раз услышал и увидел видеосъемку проповеди Камалова, я понял, что он очень правильно и красиво объяснил людям о халифате и почему мусульмане должны верить в халифат. Мы - мусульмане, мы должны давать разъяснения. В его речах не было призывов к свержению государственного строя в Кыргызстане, - заявил Арстанбек. - Это дело — прецедент, оно имеет важное значение в качестве примера для последующих подобных дел. То, что это политический заказ, очевидно. Здесь возможно влияние других государств. С учетом законов нашего государства - я не обнаружил в словах имама никакой вины. Я не судья, это мое частное мнение. Справедливость должна победить. Мы не должны бояться жить, мы должны доверять судебной власти». Арстанбек добавил, что это «знаковое дело», и на судье лежит большая ответственность.

Прокурор Сатывалдиев спросил Арстанбека, как он понимает фразу, в которой говорится об обязанности мусульман верить в халифат. Арстанбек сказал, что тоже придерживается мнения: вера в халифат — обязанность мусульман. Следующий вопрос прокурора касался того, где встречаются слова о халифате. Арстанбек ответил, что это есть в Коране (священная книга мусульман) и «Хадисах» (рассказы о делах и высказываниях пророка Мухаммеда). На восьмой день слушаний в суд пришел долгожданный специалист, выступления которого стороны добивались длительное время. Бывший с января 2014 года по август 2015 года имамом Ошской области, а ныне работающий преподавателем вуза, сорокалетний Ниязалы ажы Арипов выступал около часа, а когда задаваемые ему вопросы стали повторяться, попросил у судьи разрешения покинуть зал заседаний. Арипова допрашивали еще на стадии следствия. Следователь показал ему видеозаписи выступления имама. На вопрос в суде о том, какой продолжительности были эти видеозаписи, Арипов ответил, что секундомера в руках не держал и не измерял длительность записи, поэтому длилась она 2,5 или 3 минуты, он не знает. Он сказал, что смотрел запись недостаточно тщательно, чтобы давать оценку глубинному смыслу и намерениям слов имама Камалова, его задача заключалась в том, чтобы оценить, насколько цитаты соответствуют источникам. По словам Арипова, приведенная имамом цитата о том, что «кто не верит в халифат, тот выйдет из религии», не подтверждена источниками и не совсем точна по смыслу. Тогда подсудимый назвал несколько источников, где, по его убеждению, есть информация с подобным смыслом. Камалов еще раз высказал сожаление, что во время следствия из проповеди была вырвана одна цитата, что осложнило ситуацию. «Обвинение повернуло в другую сторону мои слова. В своей проповеди я разъяснял, а не призывал», - в очередной раз заявил подсудимый.

Арипов рассказал, что, будучи имамом Ошской области, давал имамам направление тем для пятничных проповедей - с учетом их актуальности, рекомендовал озвучить те или иные проблемы. Все это делалось в устной форме. Целью казыята (казыят - институт духовных судей у мусульман) является разъяснение общественности религиозных понятий - во время проповедей. На вопросы о том, почему возникла путаница с приказом о назначении Камалова на должность имама Кара-Суйской мечети и кто в этом виновен, Арипов предположил, что, возможно, это вина районных имамов-хатибов. После Арипова в суде выступил еще один свидетель — 38-летний Исак Юнусов, заместитель казы Кара-Суйского района Ошской области. Он сказал, что приказа о назначении Камалова не видел, проверок не проводилось. На вопрос подсудимого, «действительно ли, если человек не верит словам пророка, то он выйдет из религии», Юнусов ответил утвердительно. Когда подсудимый назвал несколько использованных им религиозных источников, Юнусов ответил, что не знаком с ними. Третьего сентября сторона защиты вновь попросила суд об изменении меры пресечения Камалову, сославшись на медицинские документы врачей СИЗО и других специалистов о том, что Камалов нуждается в срочном лечении, которое невозможно обеспечить в заключении. По словам Камалова, томография показала необходимость скорейшей операции. Общественный защитник Шерик Молдобеков подал ходатайство о поручительстве, заявив, что есть известные политические деятели и активисты, готовые выступить поручителями Камалова. Он предложил суду отпустить подсудимого на 10-15 дней для лечения. Прокуратура, была против изменения меры пресечения. После совещания судья Койчубек Жобонов отказал защитникам и поставил точку в этом вопросе, заявив, что постановление об отказе в ходатайстве окончательное и обжалованию не подлежит. Следующее заседание суда назначено на 8 сентября. Сахира Назарова, Ошский офис Правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан» В результате вооруженных нападений в Таджикистане погибли восемь милиционеров 2015-09-04 17:06 ferghana@ferghana.ru (Фергана) В результате вооруженных нападений на милиционеров в городе Душанбе и райцентре Вахдате, что в 20 километрах от столицы Таджикистана, в ночь на 4 сентября погибли восемь сотрудников правоохранительных органов. Два милиционера получили ранения и доставлены в тяжелом состоянии в госпиталь МВД республики, сообщил Радио «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода) источник в силовых структурах Таджикистана.

По данным силовиков, в ночь на пятницу было совершено три вооруженных нападения, а не два, как сообщалось ранее. Так, на подъезде к душанбинскому аэропорту вооруженные люди напали на милиционеров, в результате чего были убиты два бойца ОМОН МВД и инспектор ГАИ. Еще один инспектор ГАИ с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. В этом нападении подозревают бывшего члена Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) Джунайдулло Умарова, который после заключения мира в 1997 году был интегрирован в состав Минобороны республики. В Вахдате вооруженная группа напала на местное РОВД. По официальным данным, двое нападавших ликвидированы, трое ранены. Как отмечает МВД, один из убитых – Зиёвиддин Абдуллоев – был организатором атаки. Третье нападение совершено на одну из войсковых частей на восточной окраине столицы Таджикистана. В настоящее время идет операция по выявлению и нейтрализации людей, причастных к этим атакам. Генеральная прокуратура сообщила, что по факту серии нападений в Душанбе и Вахдате возбуждены уголовные дела, расследование ведет специально образованная следственная группа, в состав которой входят представители Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), МВД и Генпрокуратуры республики. Пока неизвестно, связаны ли все три преступления между собой. Однако, по крайней мере, к двум нападениям причастны бывшие члены ОТО. И Зиевуддин Абдуллоев, и Джунайдулло Умаров были офицерами силовых структур страны, которые влились в правительственные органы по 30-процентной квоте для оппозиции. Официальные власти заявляют, что оба подозреваемых были недавно уволены. По словам заместителя лидера Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), составлявшей костяк ОТО, Махмадали Хаита, в рядах оппозиции был человек по имени Зиёруддин Абдуллоев, а не Зиёвуддин Абдуллоев, который в последнее время был майором милиции, старшим участковым Рамитского ущелья. Зиёруддин является уроженцем села Тангаи города Вахдат. После подписания соглашения о мире между правительством и ОТО он вошел в состав внутренних войск МВД и долгое время служил в городе Вахдат. Хаиту также известно о некоем Джунайдулло Умарове – уроженце района Рудаки, который также был бойцом оппозиции, затем являлся комендантом города Душанбе, а потом работал в Минобороны. По данным Хаита, до последнего времени Джунайдулло Умаров работал на должности начальника инспекции в оборонном ведомстве страны. На автодорогах, ведущих к столице Таджикистана, а также в самом Душанбе усилены меры безопасности. Столицу патрулируют дополнительные наряды милиции. По словам водителей, в настоящее время Вахдат также находится под усиленным контролем сотрудников правоохранительных органов, на подъездах к нему выставлены дополнительные посты, идет проверка автомашин. Посты также установлены в Файзабадском районе, что на северо-востоке республики.  Абдухалим Назарзода. Фото с сайта «Озоди» Тем временем посольство США в Таджикистане на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщило о закрытии дипломатического ведомства в связи с событиями в Душанбе. В заявлении говорится о столкновениях между вооруженными людьми и милицией и отмечается, что эти события могут стать предшественниками других насильственных действий. В связи с этим посольство заявляет о том, что дипведомство закрывается, а официальным представителям США рекомендуется не покидать свои места и не отправлять детей в школу. Находящихся в Таджикистане граждан США посольство призывает к спокойствию. Правоохранительные органы республики до сих пор не выступили с каким-либо внятным заявлением по поводу всех трех нападений, поэтому из разных анонимных источников поступает противоречивая информация. Более того, с утра 4 сентября в Таджикистане заблокирован доступ к соцсетям «Одноклассники», «Фейсбук» и YouTube. |

| В избранное | ||