| ← Июнь 2015 → | ||||||

|

7

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

13

|

14

|

|||||

|

21

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

МЫ и ОНИ: О мигрантах, языке вражды и агрессивной ментальности

|

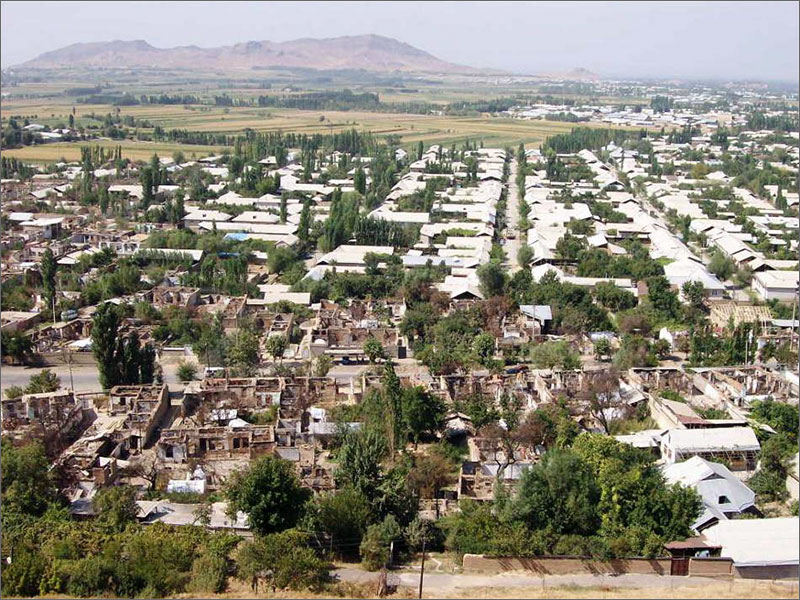

МЫ и ОНИ: О мигрантах, языке вражды и агрессивной ментальности 2015-06-09 10:29 ferghana@ferghana.ru (Нигора Бухари-заде) На снимке: Москва, проверка документов. Больше фото - в Галерее.Ферганы.Ру Каким видится сегодня образ трудового мигранта россиянам? Чаще всего, это обладатель азиатской или кавказской внешности, малограмотный работяга, как правило, нелегал, несущий в себе неведомое количество угроз коренным жителям, которые, будучи обладателями российских паспортов, имеют бесспорное превосходство перед «понаехавшими». Мигранты воспринимаются обществом как источник проблем, а не блага для государства. Насколько подобные стереотипы соответствуют действительности, кому выгодно их существование и почему такое позиционирование мигрантов идет вразрез с государственными интересами России – эти вопросы ставили и обсуждали участники прошедшей в Москве на минувшей неделе конференции «Проблемы миграции: государственная политика и роль медиа». Ее организаторами выступили Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), Российско-турецкий научный центр Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы и Фонд защиты гласности. По мнению аналитиков, негативный образ мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, охотно поддерживается многими российскими СМИ. Одни считают, что медиа только отражают ксенофобские настроения общества, другие – что активно способствуют их формированию. Так или иначе, но в статьях на страницах газет, в передачах на радио и телевидении, посвященных теме миграции, преобладает так называемый «язык вражды» (этим термином исследователи обозначают использование к текстах дискриминирующей лексики, вызывающей неприязнь или ненависть к тем, кто представляет иную культуру, религию, этнос), который используют в своей риторике как сами журналисты, так и цитируемые ими общественно-политические деятели. Этический нигилизм, свойственный современным СМИ (не только российским, но в данном случае – речь о них), увы, стал характерной чертой нашего времени. Неудивительно, что основная дискуссия развернулась вокруг остро сформулированного модераторами вопроса: «Медиа: поджигатель или пожарная команда». Культивируемые мифы ОНИ отнимают рабочие места, криминализируют общество – эти и другие стереотипы о мигрантах давно поселились в умах россиян. И хотя отдельные голоса здравомыслящих экспертов и чиновников периодически опровергают такие утверждения, сложившиеся мифы с завидным постоянством кочуют со страниц газет на телеканалы и обратно, обрастая мнениями других экспертов и еще больше нагнетая общественное недовольство вокруг трудовой миграции. Как говорит ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ Екатерина Деминцева, этот неоправданный негатив только усугубляет проблемы мигрантов в России:  Екатерина Деминцева Второй момент – образование. Сегодня существует еще один миф, который активно эксплуатируется СМИ, о том, что в некоторых московских школах более 50 процентов детей составляют дети мигрантов, причем, большинство из них не говорит по-русски. Наши исследования это не подтвердили. Буквально на днях мы опрашивали учителей московских школ. И когда мы их спрашивали о детях мигрантов, практически все они недоумевали: «Почему вы спрашиваете об этих детях? Они – не самая большая проблема. У нас в школах полно других проблем. Между детьми разных национальностей не существует никаких особенных различий, и у нерусских детей уже через несколько месяцев после поступления нет никаких языковых проблем». Причем, многие учителя были из так называемых непрестижных, маргинальных школ. В таких школах, как правило, больше детей мигрантов. Когда мы задали вопрос «существуют ли в Москве школы, в которых половина учащихся не говорят по-русски?», учителя отвечали: «Мы слышали об этом. Правда, мы таких школ не знаем, но наверняка они есть». То есть даже те учителя, которые владеют информацией, озвучивают этот сложившийся миф. Таким образом, пока существуют поддерживаемые СМИ установки, когда мы воспринимаем мигранта, как врага, недочеловека, который нежелателен в нашем обществе, никакие законы нам не помогут урегулировать миграцию, потому что приезжие люди всегда будут видеть и ощущать гласные и негласные барьеры между собой и коренными жителями и не смогут воспользоваться своими законными правами. Как слово наше отзовется  Мухаммад Амин Маджумдер - Еще 25 лет назад эти люди не были мигрантами – они были жителями единой страны. Это бывшие соотечественники, поэтому и адаптируются они легче. В России 6,5 миллионов смешанных браков, в том числе с мигрантами, множество примеров счастливых смешанных семей, но нам их не показывают, а показывают только угрозы, якобы исходящие от приезжих. Журналисты не говорят о вкладе иностранных работников в российскую экономику. Мигрант работает за полцены, работодатель ему не доплачивает. Эти деньги остаются в России. А из своей зарплаты он платит еще и за патент, жилье, питание, транспорт. То есть большую часть заработанных денег он оставляет здесь. А на родину отправляет минимальную сумму – где-то четверть своих доходов. Большинство мигрантов хотят легализоваться, стремятся быть законопослушными. Но требования к ним постоянно ужесточаются, а условия для их жизни не создаются. Например, государство им не предоставляет никакого социального жилья, как это делается во многих других странах. Люди живут в бытовках, ютятся по 10-15 человек в одной комнате. По нашим подсчетам, более 700 миллиардов рублей от миграции ежегодно недопоступает в бюджет. Эти деньги уходят в теневой сектор экономики. Их получают коррупционеры, а не государство. А на эти деньги как раз и можно было бы обеспечить мигрантов жильем и нормальными условиями жизни.  Лидия Графова - Сейчас наступает эпоха оледенения душ, заплывания непроницаемым воском ушей власть имущих. И это безумие, что мы вдруг стали ненавидеть своих самых близких братьев – украинцев. Вообще миграция, беженцы – это такое неизбывное горе. А для коррупционеров – очень выгодное дело. И в миграции коррупция процветает, вызывая информационные войны на ее ниве. Ксенофобия, которую сеют многие наши СМИ, действительно, разжигает ненависть населения, которая сегодня в нашем обществе бушует океаном. И это очень страшно. Может быть, это самое страшное для будущего России. Сегодня судьба России зависит от миграции – это ее будущее, потому что без мигрантов Россия не сохранится. Нет темы более интересной, чем миграция. В ней столько человеческого. Я призываю молодых коллег: оставайтесь верными этой теме. Ведь мечта каждого журналиста – чтобы твое слово не просто пробренчало, пролетело куда-то, а все-таки принесло какую-то пользу людям, стране. Пусть не сегодня, но, может быть, завтра оно отзовется. Страна парадоксов О гуманитарной стороне миграции, а также о ее плюсах, которые в России становятся минусами, говорил в своем выступлении и президент Фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин. По его словам, документально декларируемые принципы регулирования трудовой миграции отражают правильное понимание проблем, но при практической реализации зачастую они оборачиваются как против самих мигрантов, так и не в пользу интересов российского государства:  Вячеслав Поставнин Что у нас в инфраструктурной и институциональной среде, которая обслуживает мигрантов, самое действенное? Только одно: полицейская дубинка. Это самый эффективный и интегратор, и регулятор и все, что угодно. В любой инициативе вместо скальпеля хирурга мы получаем топор палача. И каждая новая законодательная инициатива, даже вполне неплохая, у нас превращается в издевательство над мигрантами. Совершенно очевидно, что несколько миллионов мигрантов, которые нелегально находятся на территории страны, платят деньги совершенно не туда – эти деньги не идут в бюджет и не работают на нас с вами. Московские власти смогли пробить инициативу с введением патентов, которые теперь выдают региональные власти. Но получилась опять проблема. Московские власти правильно вроде бы все сделали, а патентная система опять пробуксовывает. И проблема опять в законодательстве, которое перегружено нормами, которые трудновыполнимы: тесты по языку, медосмотры. Еще один парадокс. На заседании Мосгордумы обсуждался вопрос: какие медучреждения будут обслуживать мигрантов. Так развернулась борьба между медучреждениями Москвы, которые хотели обслуживать мигрантов – за деньги выдавать им справки. В качестве претендентов была Центральная кремлевская больница, и она выиграла. И вот такие парадоксальные решения мы наблюдаем на каждом шагу. Могу привести пример еще одной непонятной нормы. У нас безвизовый режим с большинством партнеров по СНГ. Но в миграционной карте есть графа «цель въезда». И если ты указал какую-то иную цель, помимо работы, ты уже не имеешь права работать. Но миграционная карта – это не виза, нельзя ее нагружать такими функциями. Мы и здесь умудрились проявить непрофессионализм и волюнтаризм. Эта норма в законодательстве присутствует, и 40 процентам мигрантов, получившим отказ в приобретении патента в Миграционном центре в Сахарово, отказали именно по ней. И таких бестолковых, абсурдных вещей у нас полно, а Концепция отодвинута куда-то в сторону. Грань между свободой и злоупотреблением Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский отметил, что с начала 2000-ых годов в России наблюдается всплеск уровня этнической нетерпимости. Это явление он объясняет тем, что с подачи СМИ многие социальные проблемы общества стали связывать с теми или иными этническими группами, в частности, с мигрантскими сообществами, и «на эти группы людей общество стало переносить ощущение социального дискомфорта». Вопрос в том, каким должно быть правовое реагирование граждан и правоохранительных органов, если они сталкиваются с языком вражды в медиа:  Александр Верховский Против агрессии Современная журналистика все дальше отходит от этических норм и принципов, принятых в профессиональном цехе. Многие публикации на тему миграции (и не только) открытым текстом выражают пренебрежение и неприязнь к тем или иным людям. В других случаях образ чужака, врага читается даже в, казалось бы, вполне политкорректном тексте. Примеры лексики «языка вражды» из собственного исследования привел профессор НИУ ВШЭ, руководитель программы «Медиакоммуникации» Иосиф Дзялошинский:  Иосиф Дзялошинский Таким образом, люди как бы получают от СМИ разрешение на ксенофобские мысли, и эти мысли в дальнейшем превращаются в действия. И главное, что все это проходит и внутренние, редакторские, и внешние фильтры, и все благополучно печатается. Дружелюбный характер носят только около 20 процентов текстов о мигрантах. Есть определенные издания, например, «Новая газета», которые рассматривают мигрантов как полезный элемент общества. «Российская газета» также очень сдержана, она не позволяет себе грубых высказываний. А по всем без исключения каналам телевидения у нас идет грубейший накат на мигрантов, поддакивание недалекому зрителю: «Ты прав, Вася, что ты их не любишь, мигранты нам мешают». Здесь все очень просто: СМИ работают на потребу дня – им нужны рейтинги, массовая аудитория. А единственный способ иметь рейтинги – это поддакивать населению, говоря, что мигранты – наши враги. То есть российская пресса примерно на 80 процентов отражает интересы самой необразованной, неспособной к чему бы то ни было категории людей. Как показывают наши исследования, ментальность россиян чрезвычайно агрессивна. Значительная часть россиян сильно не любит всех, кто отличается от них по любому критерию: не любят высоких, низких, инокультурных, даже сограждан из соседнего региона. Поэтому мигрантов в принципе не любят. Результаты анализа контента СМИ и свой взгляд на причины ксенофобии в обществе Иосиф Дзялошинский изложил в интервью «Фергане»: - Какие еще приемы, кроме дискриминирующей лексики, применяются в СМИ для навязывания публике определенного образа? - С точки зрения технологий используются три основных приема, с помощью которых дискредитируются религиозные, этнические, социальные группы. Помимо лексики, это также подбор тематики. Если речь о мигрантах, то они неквалифицированные, неграмотные, нелегалы, не оттуда приехали, не там живут. Для сравнения приведу пример: в Москве ежегодно кончают с собой примерно полторы тысячи человек. Если ежедневно подряд давать такую информацию, то создастся впечатление, что вся страна занимается суицидом. Поэтому, когда о мигрантах говорится только в одном ракурсе, то складывается впечатление, что все мигранты – очень нехорошие люди. Другой прием –специфическое комментирование. Это более тонкое использование таких выразительных средств и авторских оценок, которые формируют у аудитории единственно возможное отношение к явлению. - В чем причина такой нашей нелюбви друг к другу, о которой Вы говорили на конференции? - Проблема в том, что внутри общества очень напряженные отношения между так называемым большинством и всеми другими социальными группами. Так, российская пресса терпеть не может взрослых мужчин – они все сволочи и чуть ли не преступники. По нашим исследованиям, типичный негативный герой – это нормальный взрослый мужчина. А позитивный герой – это больной, инвалид, ветеран. Я тоже положительно отношусь к ветеранам. Но почему 70 процентов российских медиа пишут о взрослых мужчинах, как о мерзавцах, мне непонятно. Алкоголики, наркоманы – безусловно, тоже все мерзавцы. С симпатией российская пресса относится к бомжам, ВИЧ-инфицированным и беспризорным детям. То есть хорошо относятся к людям неопасным, безвредным – больным, пенсионерам, ветеранам. А к людям, которые обладают какой-то энергетикой, российская пресса относится с каким-то опасением и недоверием. То же касается и религий: положительное отношение к православию (в том числе в казанской прессе), осторожно-негативное – к исламу, сложное – к иудаизму, буддизму, а всех остальных нужно чуть ли не уничтожать. Это напряженное отношение ко всем другим, характерное для ментальности большинства россиян, я могу объяснить очень просто: большая часть наших сограждан сильно боятся конкуренции – профессиональной, ментальной, человеческой. То есть проблема – в очень глубокой настороженности россиян ко всем, кто «не мы». А СМИ отражают эту особенность и спекулируют на ней. Когда ты резонируешь в такт тем настроениям, которые есть у граждан, можно поднять свой рейтинг, тираж. Потому что большая часть населения заражены этими взглядами. Люди не любят других, потому что другой – это всегда конкурент, это угроза. Другое дело, что бывает стыдно говорить о своей неприязни, потому что общественное мнение, в том числе и в лице СМИ, осуждает ее и говорит, что неприлично быть ксенофобом. В некоторых странах так и есть: быть ксенофобом неприлично. - Как при, казалось бы, правильных принципах государственной миграционной политики, о которых говорил Вячеслав Поставнин, допускается столь враждебный дискурс в отношении мигрантов в России? - Очевидно, что некоторая часть российской элиты вполне вменяема. Они хотели бы, чтобы Россия была приличной страной, и понимают, что нам позарез нужны мигранты, потому что, как в свое время писал Менделеев, чтобы развивать страну, нам нужно 500 миллионов населения, а у нас их всего 140 миллионов. Поэтому нам нужно много мигрантов. Но вокруг этих вменяемых людей огромное количество зараженных этими мифами-стереотипами. А самое главное – огромная часть российского бизнеса очень хорошо наживается на мигрантах. Это означает, что идет давление на властные круги, депутатов, в том числе и обыкновенный подкуп, коррупционные схемы. Там, где вмешивается большая прибыль – там, конечно, нарушаются все законы. Поскольку миграция представляет собой огромный резервуар неправедных доходов, то при вполне нормальных нормативных актах практика получается другая. - А что же кодексы журналистской этики? - А про них все уже давно забыли. И никого не заставишь их соблюдать, потому что у журналиста есть три института ответственности: главный редактор, собственник и власть. Журналисты прекрасно знают, как должно быть, но они себя прощают за отход от этого «должен». То есть журналисты не относятся к своей деятельности, как к реальному самовыражению, как к миссии. Он относится к этому как к выполнению задания – сделал то, что нужно заказчику. Должна быть создана атмосфера, при которой человек будет естественным образом соблюдать эти стандарты. А для этого нужно, чтобы изменилась атмосфера в самом обществе. Быть дискриминирующим медиа должно стать непристойным или, как минимум, «нерукопожатным». Подытоживая работу конференции, ее участники сделали простой, но очень важный вывод: миграция для России – это процесс со знаком плюс, если ею эффективно управлять. И это, пожалуй, основополагающий тезис, от которого следует отталкиваться при решении миграционных проблем. Нигора Бухари-заде Узбекистан: В Ташкенте милиция задерживает женщин в хиджабах 2015-06-09 10:59 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Фото «Фергана.Ру» Как сообщает Озодлик (узбекская служба Радио Свобода), 5 июня рядом с базаром «Куйлюк», который находится в Бектемирском районе столицы Узбекистана, милиционеры выискивали женщин в хиджабах, задерживали и предлагали пройти в машину. Тех, кто отказывался, хватали за руки и насильно сажали в автозак, после чего привозили в районное отделение милиции. «Женщин, которые сразу соглашаются снять хиджаб, отпускают после беседы. А тех, кто не хочет снимать платок с головы, держат в отделении дольше, с ними общаются сотрудники отдела по борьбе с терроризмом. Вызывают близких – мужей или отцов. Потом со скандалом отпускают домой», - рассказывает источник «Озодлика» в Ташкенте. По словам источника в управлении внутренних дел Ташкента, для задержания женщин в хиджабах было создано несколько специальных групп, в состав которых входят сотрудники из разных отделов милиции. «Женщин ловят на базаре «Куйлюк» и на постах ГАИ «Бектермир» и «Шарк», по пять-десять человек заталкивают в специальные автобусы с решетками и увозят», - сообщил собеседник. Он добавил, что эта кампания вызывает недовольство среди сотрудников правоохранительных органов: «Сейчас давление [на верующих людей] чересчур увеличивают. Многие в отделе по борьбе с терроризмом хорошо все понимают. В частных беседах они говорят: «Эх, быстрее бы выйти на пенсию, надоело все это». Ели честно, мы не ожидали, что такое произойдет в Ташкенте». Напомним, борьба с хиджабами и другими атрибутами религиозной одежды ведется в Узбекистане уже несколько лет. В августе 2009 года, в ожидании Дня независимости Узбекистана, государственный телеканал показал передачу, в которой говорилось, что произошедшие 26 мая 2009 года взрывы в Андижанской области были совершены террористами в черных хиджабах. Телепередача завершилась убедительной просьбой ко всем женщинам, носящим хиджабы, снять их до 3 сентября ради общественной безопасности: по мнению властей, бандиты могут осуществить свои преступные замыслы, спрятав взрывчатку за тканью хиджаба. В сентябре 2009 года на крупных рынках Ташкента сотрудники милиции развесили объявления, запрещающие ношение религиозной одежды в общественных местах под угрозой штрафа на сумму от пяти до десяти минимальных зарплат или административного ареста на пятнадцать суток. В 2012 году запретили продажу мусульманских платков на вещевых рынках. В мае 2014 года появились сообщения о том, что на базарах Узбекистана снова начали регулировать внешний вид продавцов и покупателей: в частности, запретили хождение по территории рынка в религиозной одежде. HRW призывает генсека ООН спасти хотя бы по одному политзаключенному в каждой из стран Центральной Азии 2015-06-09 12:15 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  HRW обращает внимание генсека ООН на судьбы таких людей, как оппозиционер Владимир Козлов (Казахстан), правозащитник Азимжан Аскаров (Кыргызстан), юрист Шухрат Кудратов и лидер оппозиции Зайд Саидов (Таджикистан), диссидент Гулгельды Аннаниязов (Туркменистан) и правозащитник Азам Фармонов (Узбекистан). По мнению HRW, на встречах с руководителями стран пребывания Пан Ги Мун должен не упустить возможность выразить обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека, эта тема должна занимать видное место в повестке дня, поскольку для каждой из республик Центральной Азии характерны политически мотивированные преследования, лишение свободы правозащитников и гражданских активистов, ограничения деятельности неправительственных организаций и средств массовой информации, безнаказанность применения пыток к задержанным и осужденным людям. «Пан Ги Муну следует добиться конкретных шагов по прекращению злоупотреблений, например - освобождения несправедливо осужденных людей, возможности правозащитникам и журналистам делать свою работу и наказания виновных в применении пыток», - заявила директор HRW по правозащитной деятельности в Европе и Центральной Азии Вероника Сценте Голдстон (Veronika Szente Goldston). Особенно остро проблема политически мотивированного лишения свободы стоит в Узбекистане и Туркменистане, где по необоснованным обвинениям за решеткой оказались тысячи людей. Среди них, в частности, Мухаммед Бекжанов, который томится в узбекской тюрьме с 1999 года, и бывший министр иностранных дел Туркменистана Борис Шихмурадов, приговоренный в 2002 году к пожизненному заключению и фактически исчезнувший. HRW также обращает внимание генсека ООН на принимаемые в странах региона новые законы, ограничивающие основные права и свободы человека, на ужесточение правил деятельности неправительственных организаций и ухудшение условий, влияющих на свободу средств массовой информации, собраний, ассоциаций и религии. Отдельно отмечаются попытки дискриминации сексуальных меньшинств - лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Кроме того, Пан Ги Мун, по мнению HRW, должен призвать президентов стран Центральной Азии, особенно Узбекистана и Туркменистана, к ответу за отказ сотрудничать с органами ООН по правам человека. «Турне генерального секретаря ООН - это ключевая возможность внушить лидерам региона, что проведение давно назревших реформ должно стать для них приоритетом», - считает Сценте Голдстон. Напомним, 9 июня Пан Ги Мун прибудет в Таджикистан, 10 июня будет находиться в Казахстане, 11 июня - в Киргизии, 12 июня - в Узбекистане, завершит свое турне 13 июня в Туркменистане. Китайская экономика способствует мировой дефляции 2015-06-09 15:20 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  В прошлом году в ответ на жалобы американских производителей Минторг США провел антидемпинговое расследование и установил пошлину на шины Shandong Yongsheng в размере 81,29 процента. Поставщик этой продукции был вынужден свернуть свою деятельность еще в начале текущего года, а производитель полностью прекратил отгрузки шин в США. Всего же с обвинениями Китая в демпинге выступили шесть стран, отразив свои претензии в повышении импортных пошлин. Главной причиной дефляции стало трехкратное увеличение рынка китайских шин за период с 2000 по 2013 годы: каждые 12 месяцев страна выпускала приблизительно 800 млн изделий. Такая ситуация сложилась за последние годы не только в автомобильном секторе, но и во многих других. Связана она, прежде всего, с тем, что во время экономического бума любое предприятие, в том числе и лидер продаж электроники Canon, занимающийся выпуском безупречных по качеству принтеров, имело великолепную возможность вкладывать в производство минимальные денежные средства. Этому способствовала дешевая рабочая сила на просторах КНР. Результатом повышенной активности предпринимателей стал переизбыток мощностей. При этом сегодня большинство производств не собираются уменьшать объемы выпускаемых товаров, что может привести к критической ситуации. Избыточные мощности влияют на снижение китайских цен уже на протяжении трех последних лет. Усугублению положения способствует мягкая денежная политика Народного банка Китая, делающего все возможное для того, чтобы его кредиты стали доступными для населения, в частности, для бизнесменов. Результатом стало возникновение несоответствия спроса и предложения в девятнадцати секторах, среди которых особенно выделяются производства стали, алюминия, меди, цемента, синтетических волокон, бумаги. Существенное понижение цен коснулось металлолома, коксующегося угля, железной руды, а горячекатаные стальные рулоны за три года подешевели почти в два раза. Китай меняет модель экономического развития 2015-06-09 15:21 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Основным положением новой системы станет открытие путей для импортных продуктов, коим прежде не было входа в страну, ориентировавшуюся исключительно на потребление товаров собственного производства. За несколько последних десятилетий население Китая улучшило уровень своего благосостояния, многие задумываются об открытии собственного небольшого дела. Поощрение развития малого бизнеса со стороны правительства помогает развиваться и другим смежным сферам, так как новым небольшим «рыночным игрокам» нужен как ремонт офисов, так и множество других сопутствующих услуг. В целом, экономику планируют стабилизировать за счет закупки товаров в других странах, которые, в теории, должны будут стимулировать спрос на внутреннем рынке. Уже с 1 июня в два раза сокращен размер ввозных пошлин на некоторые товары, в том числе на косметику, одежду, обувь. Ведется активная работа по продвижению идеи «Нового Шелкового пути», главными направлениями для крупных китайских инвесторов становятся Америка и европейские страны. No comments: Пятая годовщина трагедии. Голоса 2015-06-09 16:02 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Фото Reuters и других мировых информагентств Пять лет назад, в жаркие дни июня 2010 года, на юге Кыргызстана произошла большая трагедия. Одни называют ее стихийным межэтническим конфликтом, другие – спровоцированными столкновениями в рамках борьбы за власть. Чем бы она ни была в действительности, для многих местных жителей с 10 июня яркие солнечные дни почернели, жизнь наполнилась страхом, горем, утратами. Информагентству «Фергана» удавалось в те дни связываться с жителями Оша, Джалал-Абада и их окрестностей и с тяжестью на сердце выслушивать полные боли рассказы о том, что собеседники переживают буквально в минуты разговора. Многие сообщения были изложены затем в публикациях в форме прямой речи. Мы собрали эти свидетельства – голоса очевидцев, - чтобы восстановить и представить картину тех трагических событий. Без каких-либо комментариев. 10 ИЮНЯ 2010 ГОДА «На улице раздались крики, возгласы на узбекском и на киргизском языках. Мы живем на первом этаже, к нам в окно влетел большой камень. Мы позвонили в милицию, там ответили, что знают о происходящем, сейчас выезжают. Однако быстро повесили трубку, и больше дозвониться до милиции было нельзя. Потом прозвучало много выстрелов»(...). «Схлестнулись две толпы: одна толпа, из киргизской молодежи, шла из города, у них были камни, ножи, автоматы, им навстречу — другая толпа, узбекская молодежь. Они здесь на Араванской (один из районов Оша. – Прим. ред.) столкнулись, началась драка, потом стрельба. Они то в одну сторону бегут, то в другую, бросались камнями. Подъехали машины, из одной вылез человек с топором. Потом приехала милицейская машина, они ее перевернули, обе толпы шумят, но друг к другу не подходят. Потом разбрелись, одни ушли на перекресток на Араванской, другие остались, ожидали. Начали грабить здесь лотки, из киосков вытащили мячи и еще в футбол погоняли. А дальше появились войска, бронетранспортеры, машины с вооруженными солдатами, и вот сейчас их сместили к улице Курманжан Датка, тут сейчас уже тише. Магазины пограбили здесь, напротив ОшТВ, который покрупнее - практически не тронули, а маленький магазинчик разграбили полностью, били витрины. Сейчас шум еще есть немного — награбленное делят» (...). 11 ИЮНЯ 2010 ГОДА «Сегодня ночью в городе Ош и Карасуйском районе произошли массовые столкновения групп молодежи, приведшие к человеческим жертвам. Как уже ранее сообщалось, напряжение в отношениях между различными группами людей в данном регионе страны сохранялось на протяжении нескольких недель. Согласно оперативным данным, толчком к вчерашним беспорядкам послужили несколько локальных конфликтов на бытовой почве. К нашему огромному сожалению, стороны не смогли воздержаться от применения насилия. Приблизительно в полночь в центре города Ош начали собираться группы агрессивно настроенной молодежи, вооруженных кусками арматуры и деревянными предметами. На данный момент имеются сведения о гибели в городе Ош пяти человек и о свыше семидесяти, получивших ранения различной тяжести. Сожжено десять автомашин, разгромлено несколько торговых учреждений в центре Оша, подожжен ряд административных и других зданий. Временное правительство сразу собралось на экстренное заседание и ввело с 2.00 ночи чрезвычайное положение в городах Ош и Узген, а также в Карасуйском и Араванском районах Ошской области с установлением комендантского часа с 20.00 до 06.00 на период до 20 июня этого года». (Из обращения президента Киргизии переходного периода Розы Отунбаевой). «Ситуация очень напряженная. Повсюду слышны выстрелы. По дорогам разъезжают БТРы, полыхают здания торговых комплексов и заведений общепита» (...).

«Очень многие семьи хотели выехать [из Оша], но никого не пустили. В ошском аэропорту, сообщают очевидцы, огромная очередь из желающих вылететь в Бишкек. Но добраться до аэропорта на машине не получается. Дороги забаррикадированы, и есть опасность, что автомобиль просто забросают камнями. Общественный транспорт не ходит» (...). «Мы должны сознавать, что происходит противостояние между двумя этносами. Нам нужны силы и средства, чтобы остановить и остудить большие массы людей». (Из обращения президента Киргизии переходного периода Розы Отунбаевой). 12 ИЮНЯ 2010 ГОДА «Война у нас тут. Все сгорело — кафешки, рестораны, магазины, универмаги, принадлежавшие узбекам. Много жертв, больницы не принимают раненых. Вот, слышите выстрелы? С оружием тут разгуливают и без предупреждения стреляют. Дороги перекрыты. Мы свои дома охраняем, но у нас нет оружия, что мы сможем сделать? На дома нападают, в Черемушках 40 процентов домов сожгли — все дома узбеков. Бронетехника? Нет, если бы была, столько жертв не было бы» (...). «В южной столице [Оше] продолжаются перестрелки и поджоги домов, в магазинах, которые открываются буквально на час, люди скупают продукты, и есть вероятность, что основных из них уже будет недостаточно в ближайшие дни; все чаще стали наблюдаться перебои в связи, в том числе и мобильной, нет интернета, жители Оша в панике» (...). «Меня очень удивили лживые сообщения местных чиновников о том, что в Баткене все спокойно. Все очень тревожно, села гудят, как улья. Центр оцеплен. Проезд через узбекистанский анклав Сох закрыт, а на границе в Кадамджайском районе появились первые беженцы, которые хотят спастись в Узбекистане» (...). «Очень страшно. В городе выстрелы не смолкают. Люди уезжают целыми семьями. Нас тоже вывезли. Оставаться в Оше крайне опасно, и местные власти, к сожалению, как и военные, ситуацию не контролируют» (...). «Я проехал недавно по городу в районе под [горой] Сулайман-Тоо и видел, что дома вскрывают, машины выгоняют, ворота сломанные. Это явно не жители домов. Громят авторынок запчастей под Сулайман-Тоо. В других районах, говорят, слышны выстрелы, но что там происходит, я, к сожалению, не знаю… Звонил своему другу, который живет в махалле (квартале. – Прим. ред.) по улице Ошской, с его слов: пришла толпа, начала все жечь, вскрывать дома и они ушли вдоль берега реки Ак-Буура. Войска и сотрудники милиции стоят только возле УВД и обладминистрации, а на улицах войск не видно, и это пугает. Машины ездят по городу, на них пишут «KG» красной краской - типа «киргиз». Очень много людей и машин в городе с оружием - как с автоматами, так и с гладкоствольным оружием. Я сейчас на окраине города нахожусь, Сулайман-Тоо не видно из-за дыма. Весь город почти пылает» (...). «В городе бесчинствует до пяти тысяч хорошо вооруженных бандитов и головорезов, которые нападают на дома, жгут здания и машины. Мы не обвиняем в нападении всю киргизскую нацию. Наши друзья-кыргызы, наши соседи помогают нам, как могут, и вместе с нами скрываются от огня» (...). «Со стороны микрорайона Фуркат по направлению в центр микрорайона Амир-Темур въехал военный БТР и по дороге ведет крупнокалиберным пулеметом прицельный огонь на поражение мирных жителей. Мирные жители вынуждены бежать по направлению в микрорайон Юго-Восток, где их встречает снайперский огонь. Идет планомерное истребление мирного населения со стороны экстремистов, которые называют себя «кыргызами» (...).

13 ИЮНЯ 2010 ГОДА «Я убедился в том, что большинство погромщиков было организовано в особые группы от 500 до 2000 ублюдков, вооруженных до зубов. Все, в основном, приезжие с отдаленных сел и районов. В некоторых районах, где, в основном, живут киргизы и русские... те рыскали, выискивая узбеков. Одним словом, их искали там, где их вообще не должно быть. Все местное население - и киргизы, и узбеки, - стояли плечом к плечу по охране своих домов. Например, у нас в махалле есть шесть дворов, принадлежащих киргизам, и все в равной степени отгораживались баррикадами. В толпе погромщиков была тупая, озверевшая приезжая молодежь и местные люмпены. Они были организованы в три-четыре большие и мелкие группы. Большие группы - во главе с БМП, за ним автоматчики, а за ними остальное быдло с палками и арматурами брали махалли побольше, такие как, например Шахид-тепа. Остальные мелкие группы нападали на районы поменьше. То есть, вчера должен был настать час икс, когда эти толпы сошлись бы в одном месте, захватив город и истребив или изгнав практически все местное население» (...). «Сейчас идет массовое мародерство, потому что продукты нигде невозможно купить. В нашей округе единственный магазин работает, там цены взвинтили, но продуктов нет, мы не нашли. А так — все магазины сожжены, люди — местные жители — грабят контейнеры, берут все подряд — холодильники, компьютеры, телевизоры. Все-все сожжено — большие магазины, маленькие. Я сейчас на базаре была — просто кошмар какой-то: весь разломан, сожжен, контейнеры вскрывают и грабят. Нам сказали, что возле областной больницы раздают гуманитарную помощь, мы собрались было, но не рискнули туда идти. С продуктами начинаются проблемы, у многих они на исходе. В некоторых районах нет света, газ давно отключили, поэтому проблемы с готовкой, стали отключаться телефоны, не со всеми есть связь. Люди пытаются вызвать ремонтников, чтобы они починили трансформаторные будки, но на вызов никто не выезжает» (...). «Не могу дозвониться, пожалуйста, сообщите компетентным органам, что в данное время в онкобольнице Оша нет медикаментов и питания (туда обратились пострадавшие, раненые, лежат трупы). Просьба: при раздаче гуманитарной помощи пусть окажут им поддержку в первую очередь» (...).

«Наш Южный район находится на окраине города. Узбекские районы все блокированы, отрезаны друг от друга. Сейчас наш район окружен, путей к отступлению нет. Женщины и дети сидят в подвалах. 12 июня в перестрелке погибли четыре человека. В Восточном районе перестрелка длилась шесть часов, погибло от 40 до 50 узбеков. Точных подсчетов нет. Наш район – на возвышенности, и вокруг видны столбы дыма, там взрывы. Из того района позвонили, говорят, все горит. Только больница пока цела» (...). 14 ИЮНЯ 2010 ГОДА «Пожалуйста, помогите!!! Прошу всех обратить внимание, власти в том числе, может, еще не поздно будет спасти людей. Пока в города перебрасывают силы и спецназ, в селах - полный хаос. Пишу о селе Базаркурган в 30 километрах от Джалал-Абада. Вчера утром началось и там. Пришла огромная толпа в 500-600 человек и начала сжигать дома всех узбеков. Но это не были киргизы самого Базаркургана. Люди накачанные, похожи на наемников. Пытались разжечь межнациональный конфликт. Моя тетя-татарка через несколько часов позвонила нам и плакала, была в шоке. Сказала, что толпа, вооруженная кто чем, зашла в их дом, они убили собаку и угнали машину, наши успели спрятаться. В этот момент подожгли их дом. Опасаясь за жизнь, они затаились, ожидая, пока толпа не пойдет дальше. Как только они ушли, вышли, но дом спасти уже не удалось. Его сожгли. Тетя 1956 года рождения, ее муж - 1951-го и их пятилетняя внучка - все остались без ничего. Даже кофточки вытащить не успели. Бежать не могут, так как на улице угроза для жизни. ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!!! Они спрятались дома у русской соседки, но сегодня сожгли и его. Еще один дом, где они отсиживались, обстреляли. Света нет, воды нет. Еды нет. Сотовые телефоны «садятся» по очереди. Уже не можем связаться» (...). «Сокурсник-узбек охраняет свой квартал, семью вывез в Узбекистан. Очень подавленный и нервный. Ждет любых хороших новостей. Очень устал. Друг-кыргыз не может попасть к родственникам в микрорайон Западный. С соседями охраняют свой дом. Тоже устал, ждет хороших новостей» (...).

«В городе в разных точках все горит, сегодня ночью в доме никто не спал, все были на дежурстве. Рядом со мной подожгли дом одного крутого бизнесмена-узбека, дом сгорел, никто даже не приехал. На улице пацанята 91-93 годов бегают и все поджигают (национальность разная), за ними ездит машина легковая без номеров, останавливается и, пока они поджигают, стоит рядом, сами они передвигаются пешком. Узбеки и кыргызы создают совместные дружины. В конфликте задействованы третьи люди. Днем вчера мы были на улице, просто подъехали две машины, вышли люди, произвели несколько выстрелов в воздух и уехали. И вот так вот в разных точках города провоцируют людей. В некоторых районах ходят группы из 5-6 людей (кыргызы), рассказывая, что где-то там недалеко узбеки всех расстреливают, бьют камнями, арматурами. Призывают собраться. Но друг, пройдясь с дружиной по городу, ни одного узбека не нашел и не видел, в городе ходят, в основном, кыргызы» (...). «На нас идут автоматчики. У нас только топоры и камни. Всем удачи» (...). 16 ИЮНЯ 2010 ГОДА «Позавчера утром, я (кыргыз) с братьями еле вывез сестру с детьми из Оша и вчера же вечером сидели дома у нее всей родней и обсуждали события на Юге. В этот момент к ней на мобильник звонит подружка (узбечка) из Оша и плачет, что по домам кыргызов ночью ходят люди в военной форме в масках и требуют выдать спрятавшихся узбеков. А подружку сестры, узбечку с двумя детьми, спрятали кыргызы в первую же ночь. И вот она просит мою сестру позвонить мужу (он работает в МЧС) и забрать ее. Моя сестра позвонила своему мужу, и он с ребятами из внутренних войск поехал забирать. Так там почти вся улица начала выводить из подвалов узбекских стариков и детей. Просто соседи в эти дни никому не говорили, что приютили узбекские семьи у себя в домах, так как сами боялись расправы. Ребята-военные сами прослезились, увидев такое. Приехали за женщиной и двумя детьми, а вывезли человек 15. Сестра моя после этого целый вечер плакала, теперь сама обратно в Ош собирается, говорит - не может здесь находиться, когда там происходит такое, сама она врач. Говорит: детей привезла - самое главное, теперь обратно поеду к мужу. Вот так вот» (...).

«Вчера в одной из узбекских махаллей надо было отвезти ребят (кыргызов) до их дома, и сразу же братья-узбеки отнеслись с пониманием и на машинах помогли доставить до безопасного места, а там их ждала родня. И обе стороны проявили чувства, и благодарность, и понимание, у обеих пошли слезы... И в тот же день случилось обратное: несколько местных кыргызов помогли нескольким узбекским семьям доехать до безопасного места на машинах, на свой страх и риск! И кыргызы прячут в своих домах своих соседей-узбеков и не подпускают провокаторов. В один из микрорайонов, где живут кыргызы, пришли провокаторы и потребовали пропустить их в узбекское поселение, а те не пропустили… Таких случаев очень много, и кажется, что здесь пахнет не межнациональной войной, а явной провокацией. В результате, как всегда, страдает ни в чем неповинный народ. Ведь природа и натура человека не позволяют за один день превратить братьев во врагов! У всех есть человеческие, Богом данные чувства. Ведь все мы – ЛЮДИ, и должны оставаться людьми, что бы ни было! У меня тетя в Джалал-Абаде. Когда все это началось, собрались несколькими семьями и спрятались в одной комнате у соседей: живут в многоквартирном доме, а квартира соседей - самая труднодоступная. Двери все забаррикадировали мебелью, окна занавесили. А продуктов не осталось, два дня ничего не ели. И вот вчера рано утром слабый стук в окно, они осторожно занавеску открыли, а там сосед-узбек, который рядом в частном доме живет: «Эже, - говорит, - я лепешки испек, возьмите, детей покормите» (...). «Дом моего очень богатого знакомого по имени Лутфилла был обстрелян военными на БТР, после обстрела его забрали на том же БТР в винсовхоз (в пяти-шести километрах от Джалал-Абада) и облили бензином. Когда хотели сжечь его, один военный узнал его, после чего он чудом спасся – его отпустили» (...). «Обстановка сейчас вроде спокойная, не стреляют. Говорят, на окраине города работает снайпер, но нам не слышно его выстрелов. Ночью были взрывы, стреляли из «Града», может, так пугали людей, чтобы они шли по домам. И несколько раз начиналась стрельба – видимо, разгоняли мародеров. Но теперь, днем, все тихо» (...). «Международный Красный Крест два раза привозил лекарства. У нас тут рядом санаторий-интернат для детей, и на его базе был медицинский центр, и в первое время туда свозили раненых. Сейчас там нет раненых, их забрала «Скорая помощь». Лекарств хватает» (...). «Мы сегодня хороним шесть семей. Начали вывозить обгоревшие трупы из сожженных домов на окраине района «Черемушки», шесть семей - женщины и дети. Они спрятались в подвальных помещениях и сгорели заживо. Сейчас послушаешь – получается, что все пострадавшие: и узбеки, и киргизы. А мы собрали информацию со всех махаллей, из всех домкомов – число погибших 1170, не считая без вести пропавших или тех, кого похоронили киргизы… Эта цифра – количество узбеков, похороненных узбеками. Сколько раненых - я не знаю» (...).

17 ИЮНЯ 2010 ГОДА «В Оше несколько центров раздачи помощи, и сегодня я очень долго узнавала, к какому их них прикреплена наша улица. Очереди там бешеные. Я пришла со своим списком и зарегистрировалась под 457-м номером. Нам сказали, что завтра известят, получит наша улица гуманитарку или нет. При мне ее выдавали двухсотым номерам, а вечером — всего 250-м. То есть за день выдали только 50 спискам, это очень медленно. За продуктами нужно приезжать со своим транспортом, а ведь узбеки из махаллей вообще боятся выходить на улицу, не то, что ходить по городу в поисках центра раздачи гуманитарки. Мои знакомые рассказывали, что видели женщин, чьи дома сожжены дотла, которые плакали: «Мы умираем с голоду». До них никакая помощь не доходит» (...). 18 ИЮНЯ 2010 ГОДА «Мы устали от этой резни. В махаллях все сидят дома, никуда не высовываются, хоронят своих убитых, читают молитвы, охраняют себя и свои дома. И все. Никаких противоправных действий они не совершают... Я хочу, чтобы быстрее провели референдум, и чтобы у нас была глава, которая остановила бы это все. Сейчас время работает на беззаконие. А если примут конституцию, то все уладится» (...). «Тетя рассказывала, что в их селе, где живут всего-то 15—20 семей узбеков, местные жители решили проведать их и закричали в голос, когда дома соседей оказались пустыми. Выяснилось, что узбеки сбежали в поле, где устроились под открытым небом. И делегация аксакалов-кыргызов вернула их в дома, обижаясь на то, что они могли подумать, будто кыргызы допустят кого бы то ни было в село — тех, кто мог бы устроить погромы. Теплится надежда на будущее и оттого, что мой друг дрался с теми, кто хотел спалить дома его соседей. А он - кыргыз - живет в классической махалле, узбекском квартале. Когда я ему звонил, он сказал, что боится, что не удержит толпу. В это время в подвале его дома прятались дети и женщины его соседей-узбеков, спасавшихся от погромов.

Группа аксакалов в Оше делила одну черствую лепешку в знак примирения, и зрелые мужчины обнимались, а на их глазах были слезы. Они вышли из своих кварталов на акцию примирения, не боясь того, что их застрелит снайпер, которому это примирение как раз и не нужно. И я думаю, что есть шанс для мира, когда простой парень-доброволец вместе с 17-летним солдатом раздавали гуманитарную помощь, не прекращая своего занятия, когда в них стреляли те, кто хотел сорвать все надежды. Не все еще потеряно, думаю я, если соседка-узбечка делится хлебом с парнем-кыргызом, который охраняет улицу от мародеров, когда соседи в голос рыдают на похоронах, не различая национальности в изуродованных трупах. Мы - кыргызы и узбеки - никуда друг от друга не денемся, что бы ни случилось. У нас отцы и деды лежат в одной и той же земле, мы пьем одну воду и кушаем один хлеб, нам вместе растить детей и внуков на этой благодатной земле. …Упокоения души тем, кто погиб. И - мира нам всем, кто выжил» (...). Сведения о количестве погибших в дни июньской трагедии разнятся: по официальным данным правительства Кыргызстана, приведенным в июле 2010 года вице-премьером Азимбеком Бекназаровым, погибли 893 человека, Минздрав зарегистрировал 418 жертв, в пофамильном перечне, составленном правозащитным центром «Кылым Шамы», приводятся данные о 423 погибших... С хронологией событий в освещении «Ферганы» можно ознакомиться здесь. Доклад трех авторитетных международных правозащитных организаций «Хроника насилия. События июня 2010 года на юге Кыргызстана (Ошский регион)» можно прочитать здесь. |

| В избранное | ||