| ← Апрель 2014 → | ||||||

|

6

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

12

|

13

|

|||||

|

18

|

||||||

|

26

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Между агонией и анабиозом, или Рыбалка в Приаралье

|

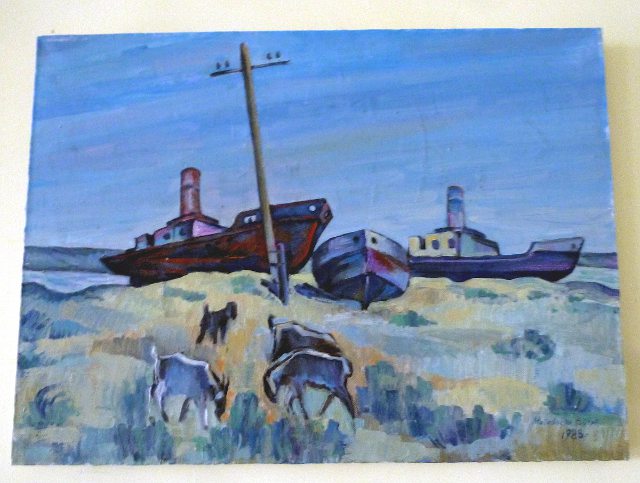

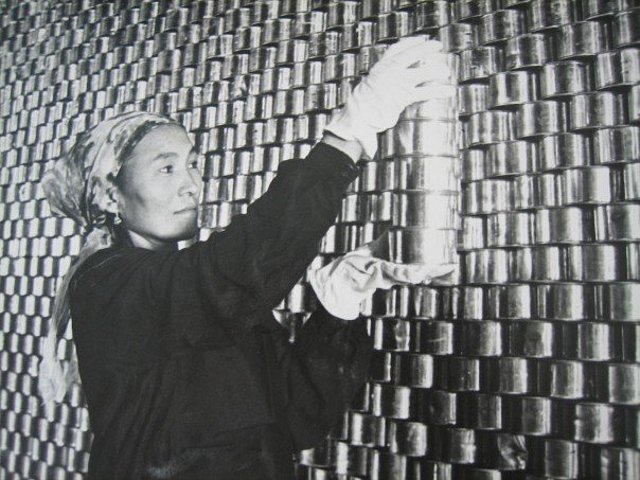

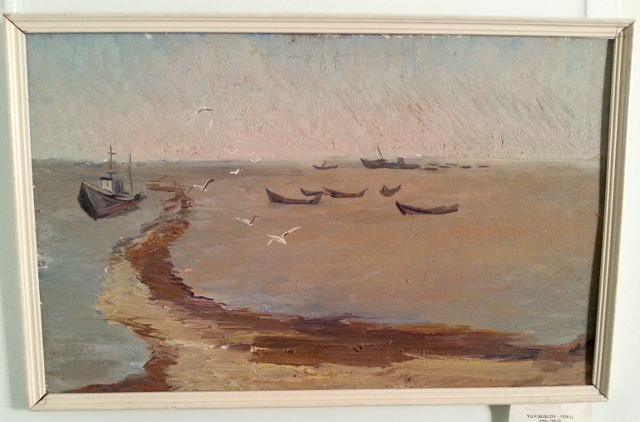

Между агонией и анабиозом, или Рыбалка в Приаралье 2014-04-12 13:42 Мансур Мировалев/Фергана.Ру © Фотографии сделаны автором в 2006 и в 2013 годах. Больше фото — в Галерее «Ферганы.Ру» Аральское море ушло в пески, оставив вместо себя ядовитую соляную пустыню, которая отравляет воздух, воду и еду жителей Приаралья. На узбекской стороне круглый год ловят рыбу — основной источник доходов для тысяч людей в эпицентре самого страшного рукотворного экологического бедствия в истории. И хотя убивший Аральское море Советский Союз мёртв, жива неповоротливая и ржавая махина узбекского хлопководства, по-прежнему обрекающая жителей южного Приаралья на нищету, болезни и раннюю смерть. «Желтая голова» Два пожилых, поджарых рыбака выталкивают старую лодку на воду Сарыбаса, мелкого, огороженного дамбой озера, чье название переводится как «Желтая голова». Сарыбас начинается на окраине каракалпакского городка Муйнак на северо-западе Узбекистана и находится там, где когда-то плескались волны Аральского моря. Нос лодки и вёсла рыбаков ломают сковавший побережье тонкий лёд — посторонний звук в свисте зимнего ветра, который гоняет муйнакский мусор и перекати-поле по безлюдному берегу, опушенному жёлтым сухим камышом, от которого до самого горизонта тянется Аралкум — самая молодая и ядовитая пустыня планеты. Кое-где видны перевернутые рыбацкие лодки, такие же потрёпанные, с облупившейся краской. Одетые в старые непромокаемые комбинезоны и длинные сапоги, рыбаки голыми руками перебирают в студеной воде десятки метров сетей, вытягивая их за поплавки, сделанные из пустых баклажек. Улов невелик — несколько крупных змей-голов и десяток разнородных мелких сазанов, карасей и плотвичек, но и с этого надо «отстегнуть» долю. Рыбаки идут к ржавому контейнеру, стоящему на прибрежном пригорке, откуда навстречу им выходит старик с папироской в зубах, у его ног трется собака. Рыбаки предъявляют добычу, старик забирает себе пару бьющихся крупных рыбин, бросает собаке серебристую мелочь и возвращается в прокуренный контейнер. Между берегом и контейнером на квадратном куске металла выведено предупреждение: лов рыбы без разрешения запрещен, штраф — 20 тысяч сумов (6 долларов по курсу черного рынка) за каждую рыбу. Надпись установлена фирмой с неказистым названием «Маха-Шаха», которой принадлежит контейнер и вся рыба, пойманная в Сарыбасе — в силу договора об аренде, заключенного между фирмой и каракалпакскими властями. Через полчаса после ухода рыбаков на берег выкатывается «Нива», из которой выскакивает троица крепких, круглолицых инспекторов Госкомитета по охране природы — в кожаных куртках и меховых шапках. Не найдя никого, они загружаются обратно в машину и объезжают берег, выглядывая в озере рыбацкие лодки. На вопрос о наказании для нарушивших запрет рыбаков отвечают: оштрафуем. И смеются. Однако местные жители утверждают, что трое просто приехали «подкормиться» — по заведенному обычаю природоохранителей. «Именно от них больше коррупции, — говорит Аллаберген, один из двух рыбаков с Сарыбаса. — Одну рыбку тебе напишет, если тебя поймал, а мешок рыбы себе забирает, а тебе всё равно напишет этот протокол». «Мы ловим, пока нас не поймают» Рыбаки, старик из контейнера и трое из «Нивы» — крохотная часть скрытого от официальной статистики, санитарного контроля и налоговой отчетности мирка каракалпакских рыбаков и браконьеров, которые опустошают озера, каналы и речные протоки в Приаралье и выбрасывают тысячи тонн рыбы на базары западного Узбекистана. «Браконьеров много, конца-краю нет», — говорит старик из контейнера «Махи-Шахи», ломая мозолистыми руками колючку для печки-буржуйки, стоящей у шаткого стола и деревянных нар для сменщиков, которые приезжают сюда из Нукуса принимать рыбу в теплое время года. Получение рыбной взятки он объясняет собственным великодушием: «До суда дело не доводим, все свои». «Просто на хаванье взяли, что ты у них возьмешь? — говорит он. — Жалко им не отдать. Не отдать нельзя, с ними надо жить». Рыбаки же считают браконьерами «Маху-Шаху» и прочие фирмы-арендаторы, которые уже больше десяти лет беззастенчиво грабят рыбные угодья Каракалпакстана и препятствуют рыбалке простых муйнакцев, которые ловят рыбу «на хаванье», а не ради наживы. С 2003 года озера и пруды, некогда принадлежавшие рыбсовхозам и бывшие ничейными в безвременье 90-х, были приватизированы и сдаются в аренду частным лицам или организациям — при условии разведения рыбной молоди. Вот как это сформулировал казённый язык приказов: «В целях увеличения рыбной продукции и углубления экономических реформ постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 350 «О мерах по углублению демонополизации и приватизации в рыбной отрасли» от 13 августа 2003 года все рыбоводные хозяйства были приватизированы и переданы в частную собственность. В соответствии с Программой Республики Узбекистан по развитию рыбной отрасли решением комиссии при Совете Министров Республики Каракалпакстан 92-м арендаторам на договорной основе предоставлено 76932,9 га естественных водоёмов сроком на 10 лет». Но ни один из арендаторов — а их в Каракалпакстане почти сотня — не озабочен выращиванием мальков и долгосрочными вложениями в рыбоводство, говорит независимый эксперт. «Эти водоемы расхватали те, кто имел отношение к властям, — утверждает Лидия Павловская, бывший старший научный сотрудник лаборатории экологии рыб Института биоэкологи Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана. — Их присвоили, закрепили за собой, и они стали источником наживы». Владельцы-временщики скупают пойманную в «их» водоеме рыбу по монопольно низкой цене — от одной до семи тысяч сумов за килограмм, в зависимости от вида и размера. Еще они напрямую нанимают людей, которые используют запрещенные мелкоячеистые сети - здесь их называют «китайскими». Эти нанятые владельцами рыбаки зачастую глушат рыбу динамитом или бьют её (а заодно и всю остальную водную живность и растительность) электричеством из нескольких соединенных автомобильных аккумуляторов, утверждают жители Муйнака, Кунграда и Нукуса. Рыбу покрупнее забирают, а мёртвых мальков оставляют в воде, говорят они. Аральское море на картине советского художника, 1988 г. Фото сделано в Нукусском музее им. Савицкого «Грабили, грабили эти водоемы, — рассказывает Павловская, несколько десятилетий изучавшая рыбу в Амударье и Арале. — Взамен делалось очень мало. Так что разграбили всё до основания, а сейчас гребут то, что можно, то, что природа сама восстанавливает без помощи человека». Более того, местные жители утверждают, что арендаторы нанимают отсидевших хулиганов и отставных милиционеров для охраны своих водных владений и зачастую расправляются с простыми рыбаками, которые не сдают пойманную рыбу фирме-арендатору. «Это была «прихватизация», все прихватили», — заявляет один из жителей Муйнака, пришедший на небольшой и хаотичный муйнакский базар. Дыша придавшим ему смелости водочным духом, он путано и негодующе рассказывает, что рыбная преступность тянется до самого верха каракалпакского руководства и что недавно один из крупных «мафиози», бывший депутат парламента, был посажен на много лет за злоупотребления, связанные с заготовкой рыбы. За арендаторами «стоят менты поганые. Они мафия. Все продажные, — говорит он. — До … (непечатное) проблем, мы молчим, потому что нам жить. А то перестреляют, как куропаток, как в Андижане. Всё давят, давят, давят. Беспредел». Злоупотребления арендаторов стали вопиющими, как рассказал еще один местный житель, «буквально два-три года назад»: «До этого они были, но до такой степени не борзели». Конкуренцию арендаторам составляют мелкие скупщики рыбы из Нукуса, Хорезма и даже Бухары с Самаркандом, которые появляются в рыбных местах в период массового лова и перебивают арендаторам цену. Зачастую они предлагают не деньги, а картошку или овощи. «Война между ними самая настоящая», — говорит житель Муйнака, который втихаря коптит пойманную в Сарыбасе рыбу в сарайчике за своим домом и продает её мелким оптом пришлым скупщикам. Рыбой своей он гордится, не ленится покупать для копчения опилки, говорит, что другие коптильщики не брезгуют пользоваться сушеным навозом. Официальные узбекские СМИ сообщают, что в 2012 году в Каракалпакстане было поймано 1880 тонн рыбы (данных за 2013 год добыть не удалось), но даже быстрый взгляд на прилавки Нукуса, Кунграда и Ургенча доказывает, что настоящие цифры в разы выше. Рыбка на базаре в Нукусе Базары переполнены сырым и копченым сазаном, судаком, жерехом, сомом и белым амуром, которого здесь нежно называют «беломор». Рыба круглогодично продается с прилавков, тележек или просто расстеленных на земле газет без единой справки о пригодности в пищу; холодильников для хранения рыбы тоже ни у кого нет. Продавцы в один голос утверждают, что рыба выловлена в Муйнаке — и обязательно просят убедиться, насколько она жирна. Но рыбная ловля идёт по всему Каракалпакстану — в водохранилищах, каналах, речках и в пограничном с Туркменией озере Сарыкамыш, которое разрослось в последние годы из-за притока дренажных вод. В Сарыкамыш и в соседнюю Арнасайскую впадину несколько лет назад начали сбрасывать самые загрязненные воды из верховий, и рыба там жила в таком бульоне из химикатов и соли, что её употребление в пищу было категорически запрещено. Но это не мешает кунградским торговцам продавать пудовых белых амуров из Сарыкамыша. И это подводит к основной проблеме, которая заключается не в беспределе браконьеров и их покровителей, а в составе самой рыбы, в особенности — в её хваленом жире. Белый амур из озера Сарыкамыш Сухой остаток Озеро Сарыбас питается скудным амударьинским стоком, остатками воды из верховий, которая разбирается несколькими государствами и не каждый год доходит до Муйнака. С одного его берега не виден другой, но на карте Сарыбас — капля в пустыне Аралкум, густо просоленной токсичным сухим остатком Арала, который ученые называют солепылью. В солепыли содержатся смытые за последние полвека со всей Средней Азии пестициды и гербициды, удобрения, бытовая химия, промышленные и канализационные стоки. Но вместо того, чтобы слежаться и окаменеть на бывшем дне моря, эта солепыль вместе с песком поднимается бурями, которые разносят ее по Приаралью, Средней Азии и гораздо дальше — по 100-150 тысяч тонн в год. Опустошительные и многодневные, бури эти видны из космоса и самолетов. «Идешь на трех тысячах (метров), а буря на две сто, две двести», — вспоминает бывший пилот малой авиации Владимир Зуев, облетевший Приаралье не одну сотню раз. А на земле бури заволакивают небо и слепят — во всех смыслах, потому что глазными болезнями здесь страдают многие. Аральскую солепыль находили в Гренландии и Японии, она способствует таянию памирских и гималайских льдов. Но чаще и гуще всего она оседает на бывшем побережье моря, в Каракалпакстане, Хорезме, на юго-западе Казахстана и северо-западе Туркмении - и эти территории уже не первое десятилетие являются эпицентром «крупнейшего в истории человечества рукотворного экологического бедствия», по определению ООН. Это не снег. Это почва в Муйнаке, покрытая солью Солепыль не просто оседает, она проникает в почву, подпочвенные воды и открытые водоемы, откуда содержащиеся в ней вещества начинают свой путь в живую природу. Рыба в буквальном смысле впитывает вредные вещества, которые особенно активно откладываются в жире. Международные организации не проводили ни одного точечного исследования состава рыбы в Приаралье, но результаты исследований пищевой цепи в регионе не внушают оптимизма. «В свое время мы обнаружили повышенный уровень химических веществ, таких как стойкие органические загрязнители, в числе которых диоксины и другие вещества, относящиеся к остаткам пестицидов», — говорит Йост ван дер Мейер, бывший руководитель исследовательского отдела приаральской миссии «Врачей без границ», международной медицинской благотворительной организации. Потребление рыбы в районах вокруг Аральского моря может нанести серьезный вред здоровью, особенно маленьких детей, приводя в результате к «повышению риска заболевания раком или возникновения отклонений в развитии, в том числе умственном», говорит ван дер Мейер. Найденные в Приаралье пестициды по большей части относятся к фосфорорганическим соединениям, которые являются жирорастворимыми, - то есть они усваиваются и не разрушаются живыми организмами. Отравляя организмы, соединения эти из пищевой цепи не выводятся. У рыбы, в особенности хищной, стоящей на вершине пищевой цепи, вредные соединения накапливаются в жире, под кожей. И в концентрированной дозе передаются человеку, съевшему рыбу. Влияние фосфороорганики на человеческое здоровье исследовано хорошо — это заболевания кожи и глаз, нервной, эндокринной и гормональной систем. И рак. Содержащиеся в гербицидах и дефолиантах диоксины попадают в организм не только через воду и пищу, но и через вдыхаемый воздух или кожу. Их воздействие на организм часто вызывает состояние «химического СПИДа», настолько оно подавляет иммунную и эндокринную систему, вызывая бесплодие, рак и задержки в развитии у детей. (Бывший украинский президент Виктор Ющенко был отравлен именно диоксинами, а печально известный дефолиант «Оранжевый агент» распылялся американцами над Вьетнамом, его жертвами стало несколько миллионов человек, в том числе родившиеся после войны дети с врожденными дефектами и отсутствующими конечностями). Торговка рыбой в Нукусе Окружающая муйнакцев среда не балует широким выбором еды. В Муйнаке из-за солепыли не растет ни одна сельскохозяйственная культура, а улицы, дворы домов и окрестные поля покрыты соляной коркой, сквозь которую прорастают только саксаул, колючки и редкие деревца ивы и гребенщика. Овощи и фрукты сюда доставляют из верховий или поездом через Кунград — и продают по малодоступным для муйнакцев ценам. У многих есть коровы, которые приспособились есть степную колючку и траву, но держат их, в основном, ради молока — пусть оно и горчит. Поэтому рыба остается основным источником белка для взрослых и детей, круглый год, всю жизнь. И жизнь эта коротка. Каракалпакстан занимает печальное первое место по уровню заболеваемости и смертности от туберкулеза среди бывших советских республик и стран Восточной Европы. Автор этих строк объехал в 90-е годы большую часть каракалпакских тубдиспансеров — и никогда не забудет вид измождённых больных в возрасте от семи до семидесяти, которые медленно угасали в обветшалых, ободранных палатах в отсутствие лекарств и качественного ухода. Анемия, кишечные, респираторные, эндокринные, почечные и онкологические заболевания уже не первый десяток лет бьют здесь рекорды. Недостаток витаминов, микроэлементов и белка усугубляет ухудшившийся климат — море больше не смягчает зиму, и температуры здесь колеблются от плюс сорока до минус сорока — при жёстких, слепящих степных ветрах. Самый же страшный рекорд Приаралья — уровень детской смертности, который достигает 80 смертей на 1000 новорожденных. Одной из рекомендаций по снижению этой цифры был совет матерям — не кормить новорожденных своим молоком. У выживших детей отмечаются низкий вес, отклонения в развитии и врожденные дефекты, почти поголовная анемия, проблемы с иммунной системой и сложности в обучении. «Мы как будто бы платим за чужие грехи, — говорит рыбак Аллаберген. — Живем хуже ада». Такая жизнь ещё горше от того, что в свои 63 года он помнит, как здесь было всего два поколения назад. «Дом продается». Муйнак, 2013 г. Как убивали море «Раньше это все было море, — говорит он, показывая на безрадостный пейзаж вокруг Сарыбаса. — Когда мы маленькие были, здесь бухта была». Полвека назад Муйнак был процветающим портом с флотом рыбачьих шхун, консервным заводом, работавшим в три смены, санаториями, грязелечебницами и многонациональным населением в несколько десятков тысяч человек. Тут жили каракалпаки, казахи, русские, казаки-староверы, корейцы, чеченцы и калмыки. Городок был колыбелью каракалпакской культуры, где родились поэт Бердах и целая плеяда местных ученых и интеллигентов. Муйнак, соседний порт Казахдарья и казахстанский Аральск жили за счет Арала, четвертого в мире по величине озера площадью 60 тысяч квадратных километров — это чуть меньше, чем Шри-Ланка и чуть больше, чем Ирландия. Арал был мелким, полным островов (слово «орол» значит «остров»), его питали Амударья и Сырдарья, несшие воды больше, чем египетский Нил. Рядом с Муйнаком были многочисленные рыбсовхозы и звероводческие фермы, где выращивали пушного водоплавающего зверя: ондатру и нутрию. Железная дорога Ташкент — Москва проходила по самому краю моря, и поезда колесами почти касались воды. Муйнакский консервный завод в середине XX века. Архивное фото Из-за своей географической обособленности Приаралье, включающее Хорезмский оазис и покрытую речными протоками и озерами, заросшую тугайными зарослями дельту Амударьи, было местом обитания огромного количества редких или эндемичных видов флоры и фауны, включая туранского тигра и среднеазиатскую гиену, а их плотность приближалась к показателям тропических джунглей. В море же и впадавших в него реках обитало более 30 видов рыб, некоторые были эндемичными, вроде амударьинского лжелопатоноса (осетровой рыбы по прозвищу «мышехвост», которую мусульмане не ели из-за длинного и тонкого хвоста) и аральского усача, а некоторых - например, толстолобика, камбалу и белого амура, - подселили искусственно. Ученые и государственная инспекция строго следили за выловом, квоты регулировались и, по большей части, соблюдались, а мальков промысловых пород разводили в рыбсовхозах и на фермах для выпуска в море или в две реки. При этом Амударья, расположенная южнее Сырдарьи и необычайно мутная из-за взвеси горных пород и ила, была гораздо важней в отношении биоразнообразия и рыбного промысла. Но Советскому Союзу нужен был хлопок, а растущему населению городов, посёлков и кишлаков - вода. Вчерашние кочевники были насильственно «осаждены», детская смертность падала, а продолжительность жизни росла. Советская Средняя Азия развивалась согласно популярному лозунгу эпохи о том, что «не надо ждать милостей у природы», а соседний Афганистан, пока ещё светское и капиталистическое государство, тоже богател и рос, забирая всё больше воды из Амударьи. Миллионы гектаров среднеазиатских степей и пустынь — таких, как Голодная степь в левобережье Сырдарьи — орошались водой, отобранной у Арала, а строительство дамб и плотин электростанций нарушало древние пути рыбьего нереста и подрывало хрупкую экосистему. Оросительные системы строились наспех — достаточно вспомнить авральные сроки рытья Ферганского канала — и по большей части не были предохранены от потерь воды при помощи бетонирования русла. Даже если вода подавалась на поля через бетонные лотки, огромное её количество уходило через повсеместные дыры и трещины. В представлении советской пропаганды жизнь на Арале выглядела примерно так Один только Каракумский канал, построенный между 1954 и 1988 годами и протянувшийся почти на 1500 километров через «черные пески», до сих пор забирает почти половину амударьинской воды — и теряет большую её часть в пустыне через небетонированное дно и испарение. Качество среднеазиатского хлопкового волокна было далеко от египетского, но этот хлопок был нужен для народной промышленности и армии, а с военно-промышленным комплексом в Советском Союзе не шутили. В 1970-е — 1980-е годы узбекские поля получали в среднем по 21 кг инсектицидов и гербицидов на гектар, тогда как среднесоветский уровень составлял 5 кг. Урожаи росли с каждым годом. Даже с учетом печально известных приписок в 1988 году советский Узбекистан стал крупнейшим в мире производителем хлопка (в первой десятке были Таджикистан, Туркмения и Азербайджан, к Приаралью отношения не имеющий). А поток воды, достигавший Арала, с каждым годом мельчал и загрязнялся подпочвенной солью, гербицидами, пестицидами и удобрениями, которые ежегодно смывали с хлопковых полей. Первой жертвой загрязнения стала аральская рыба. «Конечно, рыба была загрязнена, были отравления среди населения, когда гербициды в восьмидесятые годы использовались в неконтролируемом количестве, — говорит ихтиолог Павловская, вспоминая, что зараженная рыба порой светилась в темноте. — У неё даже запах был такой специфический, который свидетельствовал: рыба загрязнилась до такой степени, что её лучше не есть. У нас были страшные расстройства кишечника, люди покрывались пятнами. Я сама покрывалась болячками от зараженной рыбы». До начала перестройки усыхание Арала и связанные с ним проблемы были государственной тайной, и её рассекречивание вызвало к жизни широчайшую общественную дискуссию — и утопические планы по переброске сибирских рек в Среднюю Азию. Планы были заброшены после тщательного подсчета расходов, которые могли бы обанкротить советскую казну, и так опустевшую из-за низких нефтяных цен. Кроме того, экологи забили тревогу — сокращение притока пресной и относительно теплой воды из сибирских рек в Северный ледовитый океан могло привести к снижению температуры и круглогодичному смерзанию арктических льдов. В 1987 море распалось на два соленых озера — Малый Арал, сейчас находящийся на территории Казахстана, и Большой Арал, в основном расположенный на узбекской стороне. Через несколько лет Большой Арал разделился еще надвое, восточная половина усохла в солончак. К началу 1990-х годов море потеряло 80 процентов своего объема. Централизованное рыболовство в Арале прекратилось в 1984-м, потому что рыба не выживала в воде, чья соленость приближалась к океанической. Самочинный же лов продолжался, рыбаки везли лодки на тракторах и вездеходах, даже когда море ушло от бывшего побережья на сотню километров. В конце 1990-х косяки камбалы, последней уцелевшей рыбы южного Арала, некогда подселенной из Черного моря, выбрасывались на песчаный берег, потому что соленость воды выросла до невыносимых 100 грамм на литр. После распада СССР Приаралье, неровно поделенное между Узбекистаном и Казахстаном, стало местом осуществления многомиллионных международных гуманитарных проектов. Однако их эффект на узбекской стороне можно описать присказкой «как мертвому — припарки». Так выглядит Аральское море на картах Maps.Goggle.Com. Снимок сделан примерно в апреле 2013 года. И причиной этому является не недостаток внимания и денег, а отказ узбекского правительства от фундаментальной реформы главного столпа своего благополучия — хлопководства. Правительство Ислама Каримова с маниакальным упорством держится за государственную монополию на владение землей, скупку хлопкового урожая и его экспорт. Широкое использование принудительного труда набило оскомину критикам, которые каждую осень повторяют одни и те же фразы о его масштабах и недопустимости. Хлопку нужно чрезвычайно много воды, но десятки тысяч километров оросительных каналов Узбекистана берут ее с избытком, потому что напоминают дырявые шланги. Только 12 процентов каналов забетонировано, и потери воды по дороге на поле составляют почти половину. Добавляет проблем узбекское рисоводство — точнее, каракалпакское. В Хорезме и Приаралье рис выращивали испокон веков, но в советское время рисоводческие колхозы поднимали при помощи ссыльных корейцев. Рис требует ещё больше воды, чем хлопок, и налицо парадокс — зона экологического бедствия и хронических засух остается ведущим производителем риса в Узбекистане, и продающиеся на базарах якобы хорезмские сорта на самом деле по большей части собраны в Каракалпакстане. В условиях потепления климата, неважно, глобального или локального, и недостатка воды - даже ташкентам видны изрядно подтаявшие ледники Чимганских гор - говорить о масштабных мерах по спасению Арала не приходится. И поэтому принадлежащий Узбекистану юг Арала завяз в своем экологическом бедствии без надежды на улучшение. На казахской стороне Арала дела идут намного лучше. В 2005 году было закончено строительство массивной дамбы, которая обошлась в 88 миллионов долларов и оградила Малый Арал. Кроме того, казахское правительство привело в порядок дренаж сельскохозяйственных стоков в Сырдарью, и уровень воды в Малом Арале поднялся на пару десятков метров. Туда вернулась рыба, завезена даже осетровая молодь из Волги, а в заброшенных деревнях появляются когда-то уехавшие рыбаки и их дети. Счёт выловленной рыбе уже идет на тысячи тонн — а в 2002 году её было всего 52 тонны. Через несколько лет поднимающееся море вернётся к Аральску — и оживающий городок опять станет портом. Художник Ю.П.Буслов, «Аральское море». Картина 1939 года. Фото из Нукусского музея им. Савицкого Как живется без моря Муйнакцам остается только завидовать. В новом тысячелетии их городок очутился в середине пустыни Аралкум, которая занимает почти 60 тысяч квадратных километров. Консервный завод закрыт, его последний директор покончил жизнь самоубийством из-за невыплаченного кредита. Из пяти водоочистительных сооружений, поставленных в Муйнаке за счет международных организаций, едва работают два. Неочищенная же вода солоновата, оставляет густой осадок даже после кипячения и у каждого приезжего вызывает тяжелые проблемы с желудком. Соль давно сожрала идущие от квартирных домов трубы, и перед каждой местной четырехэтажкой, обезображенной непогодой и многолетним отсутствием ремонта, красуются смердящие «дальняки», порой похожие на пепелац из фильма «Кин-дза-дза». Возле желто-серых частных домов громоздятся застывшие кучи серого ила, который должен простоять на воздухе год, прежде чем пойти на подмазку фасада или кирпичи для пристройки. Тростник завершает список доступных стройматериалов, он идет на крыши и ограды. Попытки властей облагородить вид Муйнака не всегда удаются. «По весне ходят из хокимията, давайте, говорят, сажайте деревья, — говорит местный русский. — Я посажу, а через месяц буду плакать над этим деревом». Кинотеатр имени поэта Бердаха зияет выбитыми стеклами, интернет есть в единственном приличном кафе и у директрисы краеведческого музея, а самым доступным развлечением остается местная водка «Каратау», славная своей крепостью и неподдельностью. Этнические казахи стараются перебраться в благополучный Казахстан, а некоторые каракалпаки за взятку меняют национальную графу на «казах», чтобы отбыть туда же. Близость культур и языков казахов и каракалпаков усугубляют нелюбовь последних к Ташкенту, который винят во всех бедах и от которого не ждут ничего хорошего. Кое-кто поговаривает о необходимости отделения Каракалпакстана, которые в начале советской истории был частью РСФСР, а потом - Казахской ССР. Русских в городке осталось меньше 50 человек, большинство из них - люди пожилые, не имеющие возможности уехать. Только в двух русских семьях есть дети. Работы нет, и массовый отъезд молодежи на работу в Россию и Казахстан лишает город будущего, хотя и подпитывает оставшихся жителей денежными переводами. Житель Муйнака Муйнакцам долгое время не оставалось ничего, кроме рыбалки. Днем и ночью они ставят сети в озерцах и каналах, переживших смерть моря. Международный Фонд Спасения Арала обнес некоторые из них дамбами, пытаясь создать основу для выживания людей и дикой природы. Первые выживают за счет последней. Помимо рыбы, местные жители охотятся на птиц и зверей, несмотря на то, что многие виды занесены в Красную книгу. В последние годы, правда, в Муйнаке появилось целых два новых источника дохода. Несколько иностранных компаний активно занимаются поисками природного газа и нефти на бывшем дне Арала и на плато Устюрт, нанимая муйнакцев для подсобных работ. В 2004 году «Газпром» возобновил газодобычу на открытом в советское время месторождении «Шахпахты» в Кунградском районе и ведет бурение на нескольких перспективных участках. В 2010 году консорциум, в который вошли российский «Лукойл» и китайская CNPC, нашли перспективные месторождения на обнаженном дне Арала. Разведывательные станции разбросаны по дну моря, а шум бурения распугивает птиц и зверей на километры вокруг. Ветки каракалпакского газопровода уже несут голубое топливо в Россию и Китай, но в Приаралье перебои с газом, особенно зимой, остаются хроническими. Давление в трубах падает, едва теплящийся огонёк грозит потухнуть ночью, и дома отапливаются степной колючкой, которую возят на тракторных прицепах, в люльках мотоциклов или в движимых ишаками тележках. Рубка колючки и саксаула ещё больше способствует опустыниванию. Второй же источник доходов — крохотный рачок под названием артемия подвида Artemia salina, который был подселен в море из-за своей устойчивости к чрезвычайно высокому содержанию соли в воде. Рачок этот — последний житель Арала и ценнейший прикорм для малька на рыбных фермах, и в последние два года несколько компаний, включая китайскую Yema Group, начали заготовку и вывоз яиц артемии. Берег современного Аральского моря. В прибое видна артемия Эти компании нанимают несколько бригад муйнакцев, которые вахтовым методом выезжают на побережье саблевидного осколка моря примерно в 200 километрах от Муйнака. Бригады селятся в палатках и юртах на берегу аральских бухт, куда ветром выносит особенно много артемии, и промывают рачка в небольших бассейнах. В прошлом году лов закончился в последних числах ноября. «В следующем году опять ловить будем», — на чистом русском говорит представитель Yema, урумчинский ханец Вэнь Чань, которого в Муйнаке называют Володей. У самого синего моря Доехать до Арала можно только на мощном внедорожнике — по разбитым дорогам, ухабистым грунтовкам, мимо глинобитных поселков, где жизнь ещё хуже, чем в Муйнаке, мимо впившихся в бесплодную пустошь новеньких газонасосных станций и древнего кладбища кочевников, где на могильных камнях выцарапаны стрелы, овалы и редкие надписи арабскими буквами. Ехать надо по буеракам и просоленному песку, по чёрным кустам, разросшимся после неожиданного прорыва воды из Сарыбаса в позапрошлом году, по бельмам солончаков, вдоль восточного края Устюрта, где на бывшем берегу рыбаки возводили приметные колонны из камней, заменявшие маяки. Арал — тот самый саблевидный его осколок, лежащий на узбекской стороне между плато Устюрт и Аралкумом — поражает своей инопланетностью и беззащитностью. Синяя, чуть темнее неба, водная гладь в оправе из скал и песка. Море, в котором больше нет рыбы, возле которого нет людей и для которого время остановилось между агонией и анабиозом. В пенистом прибое видна оранжевая смесь — рачки артемии. Последние сборщики её укатили домой, оставив врытый в землю тандыр, отхожее место, мусор и неказистый бассейн. Теперь до весны море не будет отражать ничего, кроме неба, перелётных птиц и космических кораблей с недалекого отсюда Байконура. Рыбак на дороге в Муйнак Мансур Мировалев. Больше фотографий — в Галерее «Ферганы.Ру». Международное информационное агентство «Фергана» Видеолекторий «Ферганы.Ру»: Александр Джумаев — о Фитрате 2014-04-14 00:55 Фергана Абдурауф Фитрат (1886 — 1938) - революционер, просветитель, ученый. Это одна из самых противоречивых и трагических личностей бухарского и в целом среднеазиатского просветительства. На протяжении своей жизни он выступал в самых различных ипостасях - идеолог и теоретик младобухарцев, организатор и участник революционных событий в Бухаре, политик и крупный государственный деятель в сфере культуры, талантливый поэт, драматург, писатель и ученый. Острые критические сочинения Фитрата предреволюционного времени способствовали формированию революционной ситуации в Бухаре, стали идеологической и теоретической платформой джадидского движения в Бухарском эмирате и Туркестане. Фитрат оставил заметный след в истории культурно-национального строительства в Узбекистане и Таджикистане. На объективную оценку его деятельности и научного наследия влияет «статус» жертвы сталинских репрессий и развернувшая вокруг его наследия современная национально-идеологическая борьба. Другие лекции об искусстве и культуре Средней Азии - в рубрике «Видеолекторий» Ферганы.Ру. Новости наших малышей: Хорошие и плохие 2014-04-26 12:58 Фергана «Фергана» продолжает следить за судьбой малышей, на лечение которых читатели нашего веб-сайта вместе с другими благотворительными и правозащитными организациями собрали деньги. Билол Бахтияров из Узбекистана поправляется, у Джафара Таджибаева из Таджикистана и положительные результаты анализов, и новые проблемы... Сегодня мы рассказываем вам, на что были потрачены ваши средства, и сообщаем, что берем под опеку еще одного младенца — двухлетнего Аделя Вафина из Татарстана. Как рассказала нам сотрудница благотворительного фонда «Гольфстрим» Наталья Зайцева, Билол Бахтияров из Ташкента, которому скоро исполнится два года, чувствует себя хорошо, он очень непоседливый и подвижный, любит поиграть, у него отличный аппетит. Недавно малыш прошел очередное обследование. Результаты будут известны на следующей неделе, и они, уверены врачи, порадуют: уже установлено, что раковых клеток нет, болезнь в стадии ремиссии. Напомним, у Билола была выявлена рабдомиосаркома паховой области, причем в запущенной форме. Были собраны деньги, малыш прошел несколько курсов химиотерапии, в марте контрольное обследование показало отсутствие раковых клеток. Как сообщает «Гольфстрим», с помощью «Ферганы» удалось найти спонсора, который обещает оплатить дальнейшее обследование Билола. Спасибо ему огромное! Еще одна отличная новость: четырехлетнему Джафару Таджибаеву из Таджикистана, похоже, тоже удалось победить рак. Он прошел все курсы химиотерапии. Результаты лечения положительные, раковые клетки на МРТ не обнаружены! Но есть и плохая новость... У Джафарика был свищ в низу живота, который несколько раз заклеивали специальным клеем для заживления. К сожалению, он так и не зарос. Кроме того, открылся свищ на кишечнике, и его содержимое стало выходить наружу через свищ на животе. В минувший понедельник малышу была сделана тяжелейшая экстренная операция, которая длилась четыре часа. В результате операции Джафарику удалили десять сантиметров кишечника, установили стому для вывода кала и трубочки для вывода мочи из почек напрямую, минуя мочевой пузырь. Свищ на животике закрыли мышцами, взятыми с другого места. Малыш до сих пор находится в реанимации. Четыре дня кишечник и желудок совсем не работали, и вся еда, которой его кормили через зонд, через него же выходила наружу. Вчера Джафарику стало чуть-чуть лучше, еда стала понемногу усваиваться. Врачи не дают никаких конкретных прогнозов, но если не будет никаких осложнений и заживление пройдет хорошо, через 3-6 месяцев не исключено проведение реконструктивной операции для восстановления кишечника. «Очень просим вас молитвенно поддержать нашего Джафарика! Малыш обязательно должен выкарабкаться. Ведь он столько уже перенес страданий, и так хочется, чтобы он, наконец-то, зажил жизнью здорового и счастливого ребенка, без постоянных испытаний болью, уколами, капельницами. Чтобы он бегал и играл с друзьями, а не проводил все время среди больничных стен и в реанимации», - пишет «Гольфстрим». Мы присоединяемся к этому призыву.  Адель Вафин Малыша ежедневно мучили серии приступов, от которых он разучился переворачиваться, гулить, потерял все навыки. С помощью фонда «Гольфстрим» удалось собрать нужную для проведения в испанской клинике операции стоимостью 2.660.000 рублей. В феврале 2014 года малыша прооперировали - разделили полушария головного мозга, чтобы избавить мальчика от эпилептических приступов. По словам мамы Адельчика, теперь его мозг готов воспринимать новую информацию, малыш растет и постепенно развивается, отдыхает после операции и восстанавливает силы. Но, к сожалению, сумма счета по результатам проведенного лечения немного выросла, а тут и резко вырос курс евро, у Вафиных образовалась задолженность перед клиникой - 600 тысяч рублей. Они уже несколько месяцев пытаются найти эти деньги самостоятельно, но пока не получается. Над ними висит угроза серьезных санкций за неуплату долга, а малышу еще требуется послеоперационное обследование, о котором без оплаты долга не может быть и речи. Давайте поможем маленькому Аделю, чтобы он рос здоровым и веселым. Реквизиты для оказания помощи: - on-line по банковской карте с сайта фонда; - Перечислив деньги на расчетный счет в рублях: ИНН 5017998033 КПП 501701001 Счета в ОАО «СМП банк» Расчетный счет в рублях: 40703810600050000068 Корр. счет 30101810300000000503 БИК 044583503 Получатель: БФ «Гольфстрим» Назначение: Билолбек. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается. - Яндекс кошелек - 41001967430981 - KIWI кошелек - 9037747580 - RBK - RU455393563 - PayPal - Golfstreamfond@yandex.ru - WebMoney: R254643446884 - рубли Можно отправить sms-сообщение на номер 2420 с текстом: «ГОЛЬФСТРИМ СУММА В РУБЛЯХ», например «ГОЛЬФСТРИМ 200» (для жителей России) (где 300 - любая сумма, какую захотите пожертвовать. Деньги будут списаны со счета телефона) Для оплаты в долларах: SWIFT: SMBKRUMM Bank: SMP BANK Recipient: Charity foundation "Golfstreamfond" Account: 40703.840.2.00051000068 With the Bank correspondent VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG, Frankfurt am Main, Germany (SWIFT: OWHBDEFF, Account: 0104649413) Международное информационное агентство «Фергана» Туркменистан провел II Международный фестиваль «Театральное искусство эпохи Могущества и Счастья» 2014-04-28 12:37 ИА Фергана.Ру В Туркменистане с 15 по 17 апреля прошел II Международный фестиваль «Театральное искусство Эпохи могущества и счастья». Напомним, Эпоха могущества и счастья «наступила» в Туркмении в феврале 2012 года – после переизбрания президента Гурбангулы Бердымухамедова на второй срок. В его первый срок страна переживала Эпоху возрождения после многолетнего Золотого века Туркменбаши – Сапармурата Ниязова. «Каждый день нейтрального Туркменистана, вносящего большой вклад в утверждение мира, дружбы, братства и согласия на планете, ознаменован праздничными торжествами», - говорится в обращении Бердымухамедова участникам международного фестиваля. Трудно подтвердить, что народ Туркмении торжествует каждый день, но дни фестиваля действительно стали праздником для жителей и гостей Ашхабада. В трехдневном фестивале приняли участие 16 театральных коллективов из 14 стран мира. Анализировать предпочтения публики сложно, поскольку спектакли демонстрировались одновременно в разных концах Ашхабада, а две постановки - опера-оратория И.Стравинского «Царь Эдип» Пекинского оперного театра (Китай) и «История крестьянина» Национального театра Эфиопии - были представлены в Государственном драматическом театре имени Кемине Марыйского велаята (области). Желающим приходилось выбирать между, к примеру, спектаклем «Лев по имени Петрик» Детского академического театра Полтавской области (Украина) и постановкой Ереванского театра пантомимы (Армения), либо «Красивой невестой» Государственного музыкально-драматического театра имени Бердаха (Каракалпакстан), - все они шли в одно время. Не говоря о ряде туркменских спектаклей, представленных в рамках фестиваля в это же время. Так что зрители вряд ли смогли оценить достижения местных театральных коллективов. Поскольку фестиваль проходил в будни, публика по большей части состояла из студентов. Все бы ничего: пусть силком, но все же приобщают молодежь к культуре, да только как-то неловко было перед гостями – из-за поведения молодых людей.

Скажем, на показе спектакля «Цунами» Музыкально-драматического театра имени Н.Жантурина Мангистауской области (Казахстан) студенты принимались аплодировать или смеяться в самые неподходящие моменты. Между тем, на сцене разворачивались драматические события – были показаны три очень красивые истории любви. Режиссерская работа - на высочайшем уровне (режиссер Гульсина Миргалиева), актеры удивительно пластичные, эмоциональные, великолепная музыка… После спектакля люди признавались, что, не понимая казахской речи и даже не зная сюжета (не было театральных программок), зрители были захвачены развитием событий на сцене. Когда делились впечатлениями, у кого-то дрожал голос, кто-то плакал. «Казахи продемонстрировали высочайший класс. Жаль, что со мной не было моих коллег: им нужно отмечаться в театре, у нас с этим строго, директор не отпустил, хотя должен бы, наоборот, сюда всех нас просто гнать, ведь учиться нам негде, а тут такая возможность посмотреть классную работу», - посетовал артист Государственного русского драматического театра имени Пушкина. «Мне мешало не незнание казахского языка (все было великолепно показано казахскими артистами, язык и не требовался), а поведение нашей молодежи в зале. Они ведут себя так, как привыкли вести себя на наших спектаклях, – сказал актер театра имени Молланепеса. – Молодежь все же надо готовить к восприятию произведений, которые заставляют сопереживать, задумываться. Не тусоваться же они в театр приходят. Но преподаватели, видно, и сами немного могут дать, они следят только за тем, чтобы их подопечные не сбежали. Хотя взгляните наверх: с балконов молодежь улетучилась уже в самом начале, устерегли только тех, кто сидел в партере». Самую неадекватную реакцию у студентов вызвал «Царь Эдип». Китайцы не учли, что нашу молодежь «надо готовить» к восприятию сцен, которые им кажутся слишком интимными. Периодически в зале раздавались смешки, выкрики «Бейитмя» («Не делай этого!»)...

Другое дело - моноспектакль «Грязное пакистанское белье», который в Малом зале театра «Альп-Арслан» провела на английском языке актриса из Нью-Йорка Айза Фатима. Несколько женских судеб – самых разных. Актриса продемонстрировала поразительные способности, меняя мимику, голос, манеры… Удивительно, но зал внимал молча, а в конце спектакля отчаянно аплодировал Фатиме и сценаристке. Трагикомедия «Тирэклэр шаулый жилдэ» («Ветер шумит в тополях»), поставленная режиссером Туфаном Имамутдиновым из Набережных Челнов (Татарстан) по пьесе современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса, прошла на татарском языке. Она еще раз напомнила о том, что назначение театра – не только развлекать, но и воспитывать зрителя, побуждать его думать и сопереживать. Зал, затаив дыхание, наблюдал, как три беспомощных ветерана войны, оказавшиеся в приюте, мечтают оттуда вырваться. Один из них с горечью говорит: «Я знаю, что вырвавшись отсюда, мы не увидим ничего, кроме гор и ветров, но может быть, мы найдем другой приют, лучше, чем этот?» – «А где же тополь?» - спрашивает другой. Они оглядываются и с отчаянием констатируют: «Мираж, мираж все это. Нет тополей, нет ничего». Горький и незаслуженный финал жизни достойных людей, умеющих любить и дружить (достаточно вспомнить одного из друзей, который писал письма от имени умершей сестры своему другу, чтобы не огорчить его известием о смерти единственного близкого человека). Спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова, который представил на фестивале «Театр Дождей» из Санкт-Петербурга (Россия, режиссер Наталья Никитина), полностью завладел сердцами зрителей. Великолепная безукоризненная игра актеров, удачно найденные психологические нюансы, замечательные режиссерские находки, старинная мебель и посуда, которые театр привез с собой, романтичная музыка - все это помогло воссоздать атмосферу времени, в котором жил и творил писатель.

«Смотрела, и перед глазами всплывали строчки из этого произведения, настолько точно, настолько близко к Чехову сделана постановка», - поделилась преподавательница института мировых языков. С этим нельзя не согласиться, но думается, причина еще и в том, что произведение классика очень современное. Монолог доктора Астрова о вырубках деревьев и грядущих последствиях звучит так, будто написан сегодня… Зал минут двадцать стоя горячо аплодировал артистам и режиссеру. Ни одна из представленных в рамках фестиваля постановок не имела такого успеха. В целом, можно констатировать, что фестиваль «Театральное искусство Эпохи могущества и счастья» состоялся, порадовал зрителей, став, хотя и редким, но ярким событием в культурной жизни Туркменистана. Соб. инф. Международное информационное агентство «Фергана» В США прошел съезд оппозиционного движения Узбекистана «Бирдамлик» 2014-04-29 10:12 ИА Фергана.Ру На минувших выходных в США, в городе Сент-Луис, прошел съезд народного демократического движения Узбекистана «Бирдамлик», в котором участвовало около пятидесяти человек. Гости приехали из США, Канады, России, Казахстана и Германии. Из Узбекистана было приглашено 15 человек (14 членов движения и одна гостья – лидер Правозащитного альянса Узбекистана Елена Урлаева), но никто из республики приехать не смог: одним власти не дали выездную визу, другие (например, Елена Урлаева и Малохат Эшонкулова) отказались прилететь в Сент-Луис из-за плохого самочувствия. С Малохат Эшонкуловой (главой представительства «Бирдамлик» по Узбекистану) связались по скайпу, и она прочла свое выступление. Съезд был посвящен десятилетию движения – «Бирдамлик» был основан оппозиционером Баходиром Чориевым в 2004 году. Напомним, что в основе программы «Бирдамлика» - ненасильственная смена власти в Узбекистане и проведение жестких либеральных экономических реформ, которые дадут стране свободный рынок и полную свободу предпринимательства.

Курултай проходил два дня, 26 и 27 апреля, и за это время была одобрена программа, устав движения, выбран Центральный совет (25 человек) и исполнительный совет, в который вошли пять человек: Баходир Чориев, Малохат Эшонкулова, Абдуфаттах Маннапов, Саиджахон Зайнабитдинов и Ботир Норбаев. Баходир Чориев был единогласно избран председателем движения. Голосование шло не только в зале – курултай транслировался в интернете, и зрители могли подключиться к голосованию и задавать вопросы выступающим. Интересно, что во время он-лайн голосования за кандидатуру Чориева обнаружился один голос против и два воздержавшихся. Но это не испортило общего итога.

На второй день курултая в конференц-зале отеля Marriott, где проходила встреча, Баходир Чориев развернул выставку, посвященную десятилетию работы движения. Вдоль стены был растянут огромный (более 20 метров) плакат, на котором красочно, коротко и доступно объяснялось, почему США не должны поддерживать режим Ислама Каримова. Этот плакат, напечатанный на светлой плотной прорезиненной пленке, - один из четырнадцати, что украшали фургоны Баходира Чориева, когда он со своими сторонниками отправился в автопробег из Сент-Луиса до Вашингтона летом 2013 года. Кроме того, в конференц-зале были расставлены десять стендов, каждый из которых организаторы посвятили одному году движения. На стендах были развешаны фотографии, газетные вырезки, в которых говорилось о «Бирдамилик», распечатки статей из интернет-сайтов. На столах возле стендов лежали толстенные папки с файлами, в которые были вложены чеки денежных переводов в Узбекистан и другие документы, свидетельствующие о расходах «Бирдамлик» за «отчетный год». Как рассказал Баходир Чориев, он переводил и переводит в Узбекистан деньги членам движения «Бирдамлик», потому что время и силы, которые люди тратят на политическую работу, должны быть оплачены; каждый перевод – не меньше ста долларов. Всего же за годы существования «Бирдамлик» было потрачено (на акции и на поддержку движения) около полумиллиона долларов, из них 235 тысяч долларов – личные деньги Чориева, остальное – пожертвования доноров.