| ← Апрель 2014 → | ||||||

|

6

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

12

|

13

|

|||||

|

18

|

||||||

|

26

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Туркменистан: Оппозиция в тисках <<башизма>>

|

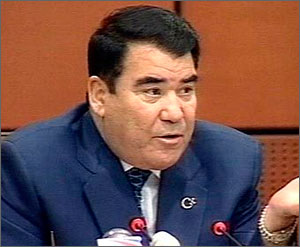

Туркменистан: Оппозиция в тисках «башизма» 2014-03-25 17:29 Михаил Калишевский Сама природа утвердившегося в Туркмении тоталитарного режима в принципе отрицает возможность какой-либо оппозиции, даже декоративной. И в этом смысле известная идиома «в Туркменистане оппозиция находится либо в тюрьме, либо в эмиграции» вроде бы соответствует действительности. Однако даже при самой жестокой диктатуре не могут абсолютно все люди думать одинаково. Оппозиция, пускай атомизированная, запуганная, загнанная в глубочайшее подполье, всегда существует. Она существовала не только в сталинском СССР (молодежные подпольные группы в 1940-е – 1950-е годы, партизанские отряды УПА, прибалтийских «лесных братьев») и нацистской Германии (достаточно вспомнить о 20 июля 1944 года), но даже в людоедской полпотовской Кампучии (Хун Сен и его группировка). Другой вопрос, что полная изоляция, как правило, не позволяет получить объективную информацию о внутренней ситуации в том или ином тоталитарном государстве. Это в полной мере относится и к Туркменистану. Тем не менее, что-то все-таки проникает. В частности, появляются сведения об активизации в этой стране ряда исламистских движений (и групп). Время от времени поступают сообщения о деятельности местных правозащитников, организаций религиозных меньшинств. Продолжает давать знать о себе и демократическая оппозиция в изгнании (а также деятельность нескольких эмигрантских правозащитных организаций). Правда, ведет себя оппозиция несколько пассивно, перед ней остро стоит проблема «смены поколений», а главное, создания реальной базы внутри страны и получения рычагов воздействия на ситуацию. Пока каких-либо заметных сдвигов в этом направлении не видно, однако в современном мире все так быстро и неожиданно меняется. При этом очевидно, что любой тоталитаризм рано или поздно терпит крах. «Агзыбирлик» и другие На рубеже 1980-х и 1990-х годов в рамках становления горбачевского «социалистического плюрализма» в Туркменистане возникли национально-демократические организации, объединявшие, в основном, представителей туркменской гуманитарной интеллигенции. Так, в 1989 году Нурберды Нурмамедов, Ширали Нурмурадов, Бабпа Гоклен, Ак-Мухаммед Велсапар и другие представители культурной элиты создали первое туркменское оппозиционное движение «Агзыбирлик». Подобно аналогичным группам в других союзных республиках, это движение призывало к демократическим реформам в сочетании с национально-культурным возрождением «титульного» народа. Одним из главных лозунгов было придание туркменскому языку статуса государственного. 12 января 1990 года «Агзыбирлик» организовало первую крупную политическую демонстрацию в память о 110-й годовщине штурма и взятия русскими войсками крепости Геок-Тепе, где туркмены-текинцы оказали им ожесточенное сопротивление. В 1991 году при республиканской Академии наук был создан дискуссионный клуб «Пайхас» под руководством историка и демографа Шохрата Кадырова. Клуб ставила своей целью пропаганду либерально-демократических идей и обсуждения в обществе политических проблем. В том же году Мухаммедмурат Саламатов, философ и журналист, попытался издавать в республике первый независимый журнал «Даянч». Следует отметить, что туркменским национально-демократическим организациям, объединявшим в своих рядах относительно узкий круг представителей образованных слоев общества, не удалось добиться более-менее ощутимого политического влияния в Туркменистане даже по сравнению с национально-демократическими движениями в соседних республиках. В частности, деятельность клуба «Пайхас» существенного резонанса не вызвала, его основатель Кадыров получил известность скорее не из-за клуба, а благодаря призывам к расследованию причин Ашхабадского землетрясения 1948 года, причиной которого, по утверждению Кадырова, стал подземный ядерный взрыв, произведенный властями СССР. Примерно то же самое можно сказать и о Саламатове – его журнал «Даянч» успел выйти только одним номером, гораздо большую известность получило открытое письмо Саламатова «Кто хозяин в Туркменистане», посвященное обличению Валерия Отчерцова, одного из партийно-хозяйственных функционеров позднего СССР и первых лет независимости Туркменистана. Однако какой-либо организованной политической группы вокруг каждого из этих персонажей не возникло. Есть точка зрения, что Саламатова, например, вполне устраивала роль обличителя-одиночки. К тому же многих отпугивала его националистическая риторика. При этом он сосредоточился на персонализации «виновных во всех туркменских бедах», не предлагая никакого системного и позитивного решения. Отсутствие позитивной повестки – это вообще общий недостаток первых туркменских оппозиционеров, ставший едва ли не главной причиной их неспособности заручиться серьезной поддержкой общества.  Сапармурат Ниязов Весьма жесткое давление властей на разобщенные интеллигентские оппозиционные группы началось практически сразу после избрания Ниязова президентом тогда еще Туркменской ССР (27 октября 1990 года на безальтернативных выборах за него, по официальным данным, проголосовало 98,3% избирателей). В том же месяце по обвинению в мошенничестве арестован один из лидеров «Агзыбирлик» Ширали Нурмурадов. Несостоявшаяся многопартийность После провозглашения независимости Туркменистана (15 декабря 1991 года) различные оппозиционные группы проводили небольшие акции протеста против формирующейся тоталитарной диктатуры, предпринимали редкие попытки выдвинуть альтернативных кандидатов на выборах (не более пяти случаев на низовом и среднем уровнях, две попытки выдвижения на пост президента). Предпринимались также попытки добиться регистрации движения «Агзыбирлик», Демократической партии (до самой процедуры регистрации дело не дошло, не были подготовлены даже уставные документы), различных социал-демократических групп. В начале 1992 года было объявлено о создании Аграрной партии Туркменистана. Ее программа носила достаточно умеренный характер: защита интересов крестьян, фермеров и сельскохозяйственных рабочих, а также сельской интеллигенции (врачей, ветеринаров, учителей, инженеров), создание свободной экономики, отстаивание прав крестьян на обрабатываемые земли и их наследование. Было еще несколько инициатив подобного рода под лозунгами развития «вольного фермерства», носивших, правда, весьма поверхностный характер. К тому же передел земельного фонда вызывал неприятие в сельских общинах – земледельцев волновало не наличие земли в собственности, а качество доступной земли и самое важное – количество и качество доступной поливной воды. К переделу этих ресурсов общество было не готово, поскольку право на землю означало и право на воду. А право собственности на землю и воду воспринималось как возврат к «досоветской» феодальной системе землевладения. Кстати, именно по этой причине «коммунизм» в представлении многих туркмен является синонимом «справедливости».  Сердар Рахимов в годы учебы в МГУ Более того, Ниязов, которого 21 июня 1992 года опять безальтернативно (99,5%) избрали президентом уже независимого Туркменистана, обрушил на оппозицию жестокие репрессии, призванные задушить в зародыше любые оппозиционные поползновения и полностью унифицировать политическое поле. Сотни оппозиционеров неоднократно задерживались и допрашивались в Комитете национальной безопасности (КНБ), развернулась компания запугивания, применялись откровенно террористические методы подавления. Еще в марте 1992 года закрыли журнал «Даянч» (конфисковали сигнал второго номера). Арестовали одного из основателей «Агзыбирлик» Нурмамедова, но освободили после публичного «раскаяния» – такая сталинская практика вскоре стала «фирменным знаком» туркменского «правосудия». Остальные видные оппозиционные деятели, в числе которых Нурмурадов, Кадыров, Велсапар, были вынуждены бежать из страны. К началу 1993 года усилиями КНБ внутренняя оппозиция была если и не уничтожена полностью, то загнана в глубокое подполье. Тоталитарный режим, построенный на культе личности Ниязова, получил и внешнее пышное оформление – 22 октября 1993 года Ниязов был провозглашён «Отцом всех туркмен» («Туркменбаши Великий»). В январе 1994 года на «референдуме» его полномочия продлили до 2002 года. Попытка перегруппировки сил Тем не менее, иллюзии относительно возможности вести легальную деятельность на территории страны у части оппозиционеров сохранялись. Так, в 1994 году туркменские коммунисты подали документы на регистрацию своей партии в Министерство юстиции. Регистрации им, естественно, не дали. Ходатайство просто проигнорировали – даже официальный отказ, да и то лишь в устной форме, было получен только в 1996 году. Невозможность нормальной деятельности внутри страны вынудила туркменские оппозиционные группировки структурироваться за границей. Своего рода временной столицей оппозиции в изгнании стала Москва.  Авды Кулиев В результате туркменские спецслужбы нанесли по Фонду ряд превентивных ударов. 28 октября 1994 года эмиссары Фонда Хошалы Гараев и Мухаметкули Аймурадов были по просьбе туркменского КНБ арестованы узбекскими властями в Ташкенте и экстрадированы в Туркменистан. Они получили длительные тюремные сроки, причем Гараев умер в заключении в 1999 году при весьма подозрительных обстоятельствах (по данным Human Rights Watch и «Мемориала»). Вместе с тем позиция Кулиева эволюционировала от умеренного этнокультурного национализма к более широкой, социал-демократической платформе, что позволило ему получить поддержку ряда других оппозиционных групп. В 1997 году на основе Фонда удалось создать «Объединенную демократическую оппозицию Туркменистана» (ОДОТ) - союз эмигрантских групп, включающих Русскую общину Туркменистана во главе с Анатолием Фоминым, Коммунистическую партию, Социал-демократическую партию и ряд более мелких групп. В апреле 1998 года, во время официального визита Ниязова в Вашингтон, Кулиев попытался вернуться в Ашхабад, но был задержан в тамошнем аэропорту, помещен под арест и через некоторое время под давлением МИД России (Кулиев имел также российское гражданство) выслан за пределы Туркменистана. По мнению ряда экспертов, вокруг Кулиева объединялись не столько движения, сколько личности, многие из которых уже утратили прямую связь со страной. Тем не менее, сам Кулиев имел определенный авторитет в Туркменистане, даже на периферии. Объясняется это, главным образом, его постоянным доступом к важному ресурсу - туркменской службе радио «Свобода» «Азатлык». Есть мнение, что Кулиев упустил несколько реальных шансов получить более широкую поддержку, но ограничился связями с бывшими сотрудниками спецслужб Туркменистана, которые обещали ему быстрый «переворот» в Ашхабаде и президентский пост. На рубеже 1990-х и «нулевых» годов активность лично Кулиева и оппозиции в целом явно пошла на спад. Фонд стал испытывать трудности с финансированием, в результате деятельность ОДОТ была почти свернута. В 1999 году Ниязов ввел въездные визы для иностранцев, а в 2003 году - систему выездных виз, согласно которой любой гражданин, пожелавший выехать за пределы Туркменистана, должен испрашивать разрешения властей. Эти меры серьезно осложнили связи зарубежных оппозиционеров с соратниками внутри страны.  Борис Шихмурадов Шихмурадов положил начало спорадическому процессу формирования так называемой «номенклатурной оппозиции». Суть состояла в том, что бывшие чиновники, по каким-то причинам утратившие расположение Ниязова, покидали страну в целях личной безопасности (а некоторые, назначенные послами, попросту не возвращались по первому зову Туркменбаши) и уже за рубежом объявляли себя оппозиционерами. Шихмурадову вроде бы удалось организовать более-менее осмысленное оппозиционное движение бывших госчиновников, как за пределами Туркменистана, так и внутри страны. Правда, в кругах политэмигрантов «первой волны» к нему отнеслись настороженно – он вызывал подозрения, поскольку слишком долго был связан с режимом Ниязова. Многие считали его коррупционером или, по крайней мере, фигурой с запятнанной репутацией (туркменские власти выдвинули против бывшего министра обвинения в хищениях и незаконной торговле оружием. Именно из-за угрозы экстрадиции Шихмурадов покинул Пекин и перебрался в Москву). Некоторые специалисты также полагают, что Шихмурадов «всегда был чужаком для туркменского общества – и для интеллигенции, и для номенклатуры, и для народных авторитетов, и для самого народа». По их мнению, как потенциальный лидер оппозиции в глазах этих категорий, он полностью похоронил себя после заявления о необходимости приватизации углеводородного сектора страны. В результате почти никакой поддержки, кроме как у десятка номенклатурщиков, он в стране не имел. Вместо того чтобы объединиться с Кулиевым, Шихмурадов создал свою собственную оппозиционную группу - Народное демократическое движение Туркменистана (НДДТ). Временный исполнительный совет движения (ВИС) состоял из 23 членов, одиннадцать из которых - бывшие политические деятели и предприниматели, такие как экс-председатель Центрального банка Худайберды Оразов, экс-посол в Турции Нурмухамед Ханамов и ряд других бывших дипломатов и официальных лиц. Имена других 12 членов ВИС не раскрывались - подразумевалось, что они продолжают находиться на территории Туркменистана. Шихмурадов объявил себя либералом и прагматиком, выступал за более тесные связи с Западом, утверждая, что ему будет легче добиться западной поддержки, чем Кулиеву. Заявляя о своей приверженности демократии, экс-министр, тем не менее, был намерен в случае падения режима Ниязова объявить о полуторагодичном «переходном периоде», во время которого не будет проводиться никаких выборов – это время предназначалось для интенсивных экономических реформ, включая приватизацию. По мнению некоторых экспертов, Шихмурадов все-таки имел некоторую популярность среди прозападно мыслящих интеллектуалов и образованной молодежи в Ашхабаде. Другие специалисты полагают, что и этого не было, а был всего лишь интерес как к некоей, чисто умозрительной альтернативе Ниязову. Сам же он утверждал, что его поддерживают многие высшие чиновники, которые сыты по горло безобразными выходками Ниязова. Одно время Шихмурадов полагал, что давление со стороны номенклатуры внутри страны и нажим со стороны Запада сами по себе вынудят Ниязова уйти. Правда, затем осознал необходимость более активной работы с широкими слоями населения и попытался влиять на общество, организуя эпизодические акции протеста (точно известно о трех случаях распространения листовок). Временный исполнительный совет НДДТ даже принял решение о координации с российскими и западными СМИ действий по «возвращению в страну оппозиции», рассчитывая, что против такой коллективной акции, обеспеченной к тому же информационной «защитой», Ниязов не осмелится применить карательные меры. (Впрочем, такую же стратегию ранее предлагал и Кулиев). Однако действия режима по «герметической» изоляции страны и еще большее наращивание репрессий сделали «возвращение оппозиции» немыслимым. Ситуацию также осложняло усиление разногласий между Шихмурадовым и Кулиевым. А потом, 25 ноября 2002 года, в Ашхабаде неожиданно произошло так называемое покушение на самого Туркменбаши. Катастрофа «покушения» и апофеоз «башизма» Вся эта история до сих пор окутана тайной. Согласно официальной версии, главой заговора был Шихмурадов, нелегально проникший в Туркменистан и скрывшийся затем в России. 25 декабря Шихмурадов неожиданно сдался туркменским властям (есть версия, что его заставили вернуться на родину, угрожая расправиться с родителями). После всенародного «покаяния» он был приговорен к пожизненному заключению. Аналогичное наказание заочно получили другие участники «заговора» – Худойберды Оразов и Нурмухамед Ханамов. (Они к тому времени уже возглавляли свои структуры, даже имели собственную базу поддержки в Туркменистане, но с Шихмурадовым были абсолютно не связаны. Власти просто «подверстали» их к «Делу о покушении»). Всего по делу о покушении в декабре–январе было осуждено более 60 человек, причем 56 из них были объявлены изменниками родины. МИД Туркменистана потребовал от Швеции выдачи двух других оппозиционеров – Сапармурата Ыклымова (до 1994 года - замминистра сельского хозяйства) и Халмурада Эсенова (одного из создателей фонда «Туркменистан»). Шведы, понятное дело, отказали.  Худайберды Оразов Тем не менее, «башизм» вступил в стадию апофеоза - по стране прокатились целые волны репрессий, поглотившие сотни невинных людей. Развернулась самая настоящая охота на инакомыслящих, родственники которых использовались властями в качестве заложников. Вместе со всеми сильно досталось и коммунистам - их лидера Рахимова обвинили в участии в подготовке «покушения» и осудили на 25 лет. По отрывочной информации, полученной оппозиционерами от бывших работников политической тюрьмы Овадан-Депе, в декабре 2006 года, уже при Бердымухаммедове, он вроде бы был убит в этой тюрьме вместе с Шихмурадовым и другими «заговорщиками» (однако по другим свидетельствам, по крайней мере, в 2007 году Рахимов был еще жив, но болен). Есть и еще свидетельства, согласно которым единовременного и массового убийства «заговорщиков» в тюрьме не было. Поступала информация об отдельных смертях, начиная с 2004 года (Батыр Бердыев, Таган Халлыев) и других, более поздних случаях (эта информация расследуется в рамках международной кампании «Покажите их живыми»).  Нурмухаммед Ханамов Определенную угрозу «идейно-политическому единству» туркменского общества представляла региональная клановость. Ниязов стал направлять на ключевые посты и в региональные силовые структуры выходцев из других областей и принадлежавших к иным кланам или племенам, чем те, что доминировали в данной области. Это давало гарантии, что местные элиты не приобретут излишней политической и экономической самостоятельности, а довольно частая смена этих чиновников, но по тому же принципу, вообще свела угрозу усиления региональных элит к минимуму. Был издан закон, запрещающий совместную работу родственников и земляков или лиц, принадлежащих к одному племени, в одной и той же госструктуре. Каждый чиновник при назначении на должность был обязан предоставить свою родословную до третьего колена. Однако данная проблема не исчерпывалась клановым присутствием в госструктурах. Еще с советских времен существуют достаточно влиятельные и богатые семьи почти в каждом племени, во всех регионах Туркменистана. Ниязов, обрушившись на клановые авторитеты, тем самым сильно ослаблял тот или иной клан: проводились аресты, реквизиции под надуманными и реальными предлогами. Почему весь этот ужас случился именно с Туркменистаном – предмет для всестороннего исследования, которое в настоящий момент очень затруднено закрытостью страны. Можно лишь предположить, что смена советского тоталитаризма на тоталитаризм «башистский» была обусловлена целым рядом факторов, в числе которых слишком архаичный, даже по меркам советской Средней Азии, характер туркменского общества и наложение на него советской традиции почитания «вождей». Отсюда крайняя немногочисленность и изолированность социальных слоев, где могли бы зародиться зачатки гражданского общества. И, наоборот, высокая степень консолидации правящей верхушки в лице Ниязова и его ближайшего окружения. Верхушки, которая, несмотря на относительную узость своей регионально-клановой базы, смогла удержать и укрепить господствующие позиции в государстве и обществе, подавив всех потенциальных соперников из числа других регионально-клановых группировок. Это, естественно, не исчерпывающее объяснение, хотя бы потому, что ряд исследователей рекомендуют не преувеличивать архаичность туркменского общества, ссылаясь на то, что по удельному уровню образования, в том числе высшего, Туркменская ССР была в лидерах среди союзных республик СССР. Можно, правда, возразить, что относительно высокий удельный уровень выпускников Оксфорда и Гарварда среди, скажем, саудовской элиты никак не мешает тамошнему саудовскому обществу быть чрезвычайно архаичным в социальном плане, несмотря на компьютеры и прочие «гаджеты» почти в каждой семье. Видимо, нельзя недооценивать и личные качества товарища Ниязова, который оказался весьма талантливым учеником всех предыдущих «вождей», что в немалой степени поспособствовало его превращению из невзрачного первого секретаря республиканской компартии в богоподобного «Отца всех туркмен» - Туркменбаши. Либо в тюрьме, либо в могиле, либо в эмиграции После событий 25 ноября лидеры туркменской оппозиции попытались внести существенные коррективы в стратегию дальнейшей борьбы. Стало ясно, что перспективы открытой, даже полулегальной работы в самом Туркменистане чрезвычайно осложнились, и придется действовать в глубоком подполье в условиях строгой конспирации. Впрочем, после репрессий 2002-2003 годов эмигрантская оппозиция была полностью деморализована. Оразов и Ханамов оставались единственными, кто продолжал выступать с декларациями. До конкретных дел, однако, почти не доходило. От катастрофы 2002-2003 годов «старая оппозиция» так и не оправилась. В то же время особое значение приобретала правозащитная деятельность. Стали возникать первые туркменские правозащитные группы – «Хельсинкская инициатива Туркменистана» (была учреждена летом 2003 года в Ашхабаде, после отъезда ее лидера Фарида Тухбатуллина в Австрию была институциирована в местную НПО), «Туркменская хельсинкская группа», «Туркменский хельсинкский фонд». При поддержке правозащитных организаций была значительно расширена работа с международными структурами: ОБСЕ, ООН, институтами Евросоюза и др. Одним из успешных результатов этой работы можно считать принятие в октябре 2003 года специальной резолюции Европарламента о ситуации с правами человека в странах Центральной Азии, значительная часть которой была посвящена Туркменистану. Серьезным достижением правозащитников, в первую очередь из самого Туркменистана, стало назначение вскоре после «покушения» на Ниязова независимого докладчика ОБСЕ по ситуации в Туркменистане в соответствии с так называемым Московским механизмом ОБСЕ, а также принятие Генеральной Ассамблеей ООН сразу двух резолюций (2003 и 2004 годов) по проблеме соблюдения прав человека в этой стране. Контакты с международными организациями выявили необходимость более серьезной проработки программных документов оппозиционных организаций, в частности, по вопросу реформирования туркменской экономической и политической систем в переходный период. Еще одним важным уроком событий 25 ноября стал отказ лидеров оппозиции от претензий на единоличное решение ключевых вопросов. Поскольку Москва являлась основным местом базирования туркменской оппозиции, особое значение приобрели ее отношения с российскими властями. С одной стороны, после подписания Ниязовым в апреле 2003 года указа о ликвидации института двойного гражданства, российские официальные лица несколько активизировали контакты с оппозиционерами, по инициативе ряда депутатов им даже предоставили им трибуну во время июньских слушаний в Государственной думе. В то же время в России по-прежнему отсутствовала практика предоставления политического убежища выходцам из стран СНГ. Кроме того, с явного попустительства российских властей туркменские спецслужбы открыто «охотились» в Москве на туркменских политэмигрантов. Например, 6 августа 2003 года в Химках был жестоко избит Авды Кулиев. Милиция не нашла виновных, однако 17 августа ФСБ задержала и выслала группу туркменских дипломатов и сотрудников Министерства национальной безопасности Туркменистана, задействованных в одной из секретных операций против оппозиционеров. В целом же Россия становилась все менее безопасной для туркменских оппозиционеров, и они постепенно начали перемещаться на Запад. Еще более острой стала задача консолидации различных оппозиционных групп. 29 сентября 2003 года в Праге был сформирован Союз демократических сил Туркменистана (СДСТ), провозгласивший своей целью совместную борьбу за свержение Ниязова и построение в стране демократического общества. В новое объединение вошли организации, как «старой», так и «новой» оппозиции: ОДОТ во главе с Авды Кулиевым; Общественно-политическое движение «Ватан» во главе с Худайберды Оразовым; Общественно-политическое движение «Возрождение»; Республиканская партия Туркменистана (РПТ) во главе с Нурмухамедом Ханамовым и Сапармурадом Ыклымовым, ранее входившими, соответственно, в НДДТ и движение «Догры ёл». К сожалению, практического значения это объединение почти не имело. Внутри страны оппозиции работать было по-прежнему почти невозможно - личная почта граждан просматривалась, интернет (в тех немногих местах, где он был) жестко цензурировался, телефоны прослушивались. Практически единственным способом коммуникации с родиной была туркменская редакция радио «Свобода», передачи которой глушились. Ну, естественно, существовали весьма ограниченные возможности подпольного распространения листовок, прочей литературы, за что можно было жестоко поплатиться, как, впрочем, и за любое неосторожное слово в адрес Туркменбаши и правящего режима. Но вот 21 декабря 2006 года Сапармурад Ниязов неожиданно скончался. Смерть диктатора, естественно, породила среди оппозиционеров большие надежды. Властитель новый, порядки старые Первой реакцией лидеров оппозиции на смерть Ниязова было заявление об их готовности «в ближайшие два-три дня» вернуться на родину и принять участие в демократических преобразованиях. На вопрос журналистов, не опасно ли это, лидер РПТ Ханамов ответил: «Родина для нас важнее!» Глава ОДОТ Авды Кулиев сообщил о намерении устроить в Туркменистане «мучную революцию», отправив туда «караван муки, в поддержку голодающего народа республики» (довольно странный шаг - никакого дефицита муки в то время в Туркменистане не было.) По его словам, вслед за караваном в Туркмению намеревались отправиться и руководители оппозиционных движений в изгнании.  Нурберды Нурмамедов Президентские выборы прошли вполне «по-ниязовски» с почти 90-процентным голосованием за нового властителя Туркменистана. В общем, очень скоро выяснилось, что несмотря на широковещательные обещания реформ, в Туркменистане по сути ничего не изменилось – все свелось к определенной модификации «башистского» режима путем отмены наиболее безумных «нововведений» Ниязова, постепенного демонтажа культа Туркменбаши и формирования культа Бердымухаммедова, получившего титул «Аркадаг» («Покровитель»). Правда, уже в начале 2008 года Бедымухаммедов заявил, что члены оппозиции могут вернуться на родину и участвовать в президентских выборах, обещал, что он гарантирует и равноправие, и безопасность. Лидеры оппозиции Оразов и Ханамов (Кулиев в 2007 году умер в Норвегии) тут же выразили согласие на «диалог с властями», но когда они обратились в туркменские посольства, чтобы подтвердить условия возвращения, власти, по выражению Ханамова, «прикусили языки». Будто ни о каком «приглашении Бердымухаммедова они и не слышали». В феврале 2010 года президент Туркменистана произвел своего рода сенсацию, когда на заседании правительства сказал, что «появление в нашей стране оппозиционной партии станет важным событием в общественно-политической жизни страны». Впрочем, официальная пресса тут же разъяснила, что создаваемая оппозиция «должна быть адекватна нынешнему развитию туркменского общества, нашей истории и нашим традициям, менталитету нашего народа». К тому же в июле того же года Бердымухаммедов внезапно решил притормозить процесс партийного строительства и отметил, что «если есть инициаторы создания новых партий, мы и их поддержим, но решение таких вопросов не терпит суеты и требует вдумчивого подхода».  Гурбангулы Бердымухаммедов Однако к выборам главы государства 12 февраля 2012 года никаких новых партий не появилось, несмотря на принятие первого в туркменской истории закона «О политических партиях». Единственный кандидат от единственной в стране Демократической партии Гурбангулы Бердымухамедов набрал 97% голосов. Лишь в апреле был создан оргкомитет по учреждению Партии промышленников и предпринимателей, при этом устав партии было поручено готовить вице-премьеру Сапардурды Тойлиеву, а организационно-финансовые вопросы взял на себя олигарх и друг президента Александр Дадаев. Председателем партии стал функционер Союза промышленников и предпринимателей Оразмамед Мамедов. Вскоре новая партия была зарегистрирована. На парламентских выборах декабря 2013 года она «завоевала» 14 мест из 125. Степень «оппозиционности» новой «политической силы» ни у кого сомнений не вызывала. «Систематические преследования любого рода оппозиции и инакомыслия, беспрестанные сообщения о пытках в местах содержания под стражей, повсеместный отказ в праве на свободное выражение мнения, на свободу собраний и объединений продолжаются, как ни в чем не бывало. Недавние реформы сводятся не более чем к условности, жесту, призванному отвлечь внимание международного сообщества и дать возможность заинтересованным иностранным компаниям оправдывать некритическое сотрудничество с властями. «На территории страны до сих пор нет ни одной подлинно оппозиционной партии, никаких независимых СМИ, и ни единой легальной независимой правозащитной организации», - заявил после выборов директор региональной программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Дальхизен.  Фарид Тухбатуллин Безусловно, независимую гражданскую активность внутри страны, несмотря на все гонения, окончательно задавить не удалось. Оппонентам нынешнего тоталитарного режима в Туркмении в целом приходится работать примерно такими же способами, как их предшественникам из числа советских диссидентов. А вот политические функционеры эмиграции, как отмечают наблюдатели, заняты, в основном, виртуальной борьбой в интернете, причем не слишком успешной, поскольку интернет весьма эффективно блокируется властями. Как отмечает обозреватель Валерий Чумакин, «создается впечатление, что туркменские оппозиционеры сидят на шее правозащитников и журналистов, которые известны своими эффективными проектами». Среди таких проектов последнего времени наибольший резонанс имеет кампания «Покажите их живыми!» с требованием к туркменским властям сообщить правду об истинных судьбах политзаключенных, в разные периоды упрятанных в тюрьмы. Эту кампанию инициировали туркменские активисты, проживающие внутри страны, она ведется в содружестве с правозащитными организациями в США, Европе и России. Ни одна организация политической эмиграции за границей не имеет к ней отношения. Прогнозировать, когда и как рухнет «башистский» режим – дело неблагодарное. Однако все эти игры с «реформами», конструированием «оппозиционных» партий и прочие маневры нового туркменского владыки свидетельствуют, что ситуация в стране больше не позволяет править исключительно репрессивными методами. Очень возможно, что правящий режим или какая-то его часть рано или поздно (на какой-то стадии своей «модернизации») попытается исключительно в своих целях задействовать в этих играх зарубежную оппозицию. Однако, скорее всего, будет уже поздно – не исключено, что о зарубежных оппозиционерах к тому времени совсем забудут. И уж тем более они вряд ли смогут составить конкуренцию набирающим силу исламистам. Ведь именно для исламистов «башистский» режим создал наиболее благоприятную почву, уничтожив систему образования, выдавив за пределы страны или запугав национальную интеллигенцию, обездолив и оболванив значительную часть населения, особенно молодежи. Видимо, реальную светскую, демократическую альтернативу могут составить лишь какие-то новые люди, которые будут иметь известность и достаточно широкие связи, прежде всего, внутри страны. Может быть, это будут правозащитники, общественные активисты или просто «продвинутые» и «креативные» граждане. Наверное, такие люди в Туркменистане все-таки есть… Михаил Калишевский Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Центральный банк опроверг слухи об изъятии из обращения пятитысячной банкноты 2014-04-09 17:50 ИА Фергана.Ру Центральный банк Узбекистана официально опроверг слухи о постепенном изъятии из обращения самой крупной денежной купюры - достоинством пять тысяч сумов (примерно $1.7 по курсу «черного рынка»). Об этом, со ссылкой на ответы представителя Центробанка по обращению газеты «Солик-инфо», сообщают местные интернет-издания, в частности новостной ресурс Uz24.uz.

Ранее в стране ходили слухи о том, что у банкнот якобы имеются какие-то «типографские недоделки», и со временем бракованные дензнаки будут изъяты из обращения. Представитель ЦБ заявил, что «эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Дизайн банкноты достоинством пять тысяч сумов утвержден Верхней палатой парламента, и в нем не имеется никаких дефектов». Однако, учитывая непрозрачность органов власти Узбекистана, можно предположить, что, поскольку дыма без огня не бывает, слухи могут иметь под собой реальную почву. Свидетельством тому – опрометчивые опровержения чиновниками того или иного факта, которые периодически появляются на узбекских новостных порталах, а вскоре все же подтверждаются (опровержения о нехватке природного газа в республике, удорожании бензина или стоимости автомобилей и так далее). Это явление не обошло стороной и саму пятитысячную купюру. Напомним, 18 июня 2013 года верхняя палата парламента Узбекистана издала постановление «О выпуске Центральным банком Республики Узбекистан банкноты достоинством 5000 (пять тысяч) сум», информация об этом была опубликована 22 июня. Однако 24 июня парламент опроверг введение в обращение пятитысячной купюры. А 27 июня Центральный банк Узбекистана сообщил, что новые денежные билеты достоинством 5000 сумов вводятся в обращение с 1 июля 2013 года. Отметим, что 1 июля 2013 года исполнилось девятнадцать лет с того дня, как сум был объявлен национальной валютой Узбекистана. До введения в обращение пятитысячной купюры cамым крупным по номинальной стоимости дензнаком считалась банкнота достоинством 1000 сумов. Между тем, даже на 5000 сумов сегодня можно приобрести всего лишь полтора килограмма картошки или восемь булок «социального» хлеба, либо три раза прокатиться (туда и обратно) в общественном транспорте. Международное информационное агентство «Фергана» Россия впервые ввезет отработанное ядерное топливо из другой страны - из Узбекистана 2014-04-09 18:04 ИА Фергана.Ру Узбекистан ввезет в Россию отработанное ядерное топливо из исследовательского реактора ташкентского предприятия «Фотон». Соответствующее межправительственное соглашение между двумя странами было подписано в Москве 9 апреля, сообщает РИА Новости. Для доставки топлива будет организован специальный авиарейс из Узбекистана. Как отметил гендиректор российской государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко, Россия впервые в истории международного сотрудничества в ядерной области ввезет из другой страны отработанное ядерное топливо в жидком виде. «Этот проект особенный, поскольку в данном случае впервые в мировой истории мы имеем дело с вывозом высокообогащенного жидкого топлива: 30 литров примерно, порядка пяти килограммов урана 90-процентного обогащения. Это серьезно, такого раньше не делалось. В соответствии с этим мы подготовили отдельное соглашение, оно будет ратифицировано в установленном порядке парламентами двух стран», — сказал Кириенко журналистам. По его словам, «Росатом» рассматривает возвращение в Россию высокообогащенного уранового топлива исследовательских реакторов российской конструкции как один из важнейших элементов системы поддержания и укрепления режима ядерного нераспространения. В 2014 году, помимо Узбекистана, высокообогащенное отработанное ядерное топливо планируется вывезти из Польши и Казахстана. Международное информационное агентство «Фергана» Адил Тойганбаев: «Время ломает целый политический стиль» 2014-04-10 08:58 Фергана На фото: архитектура Астаны — столицы Казахстана Что изменит смена правительства в Казахстане? Как Астана должна реагировать на внешнеполитические вызовы современности? Какой урок Казахстану преподают события на Украине и присоединение Крыма к России? Что такое «третий путь» в государственной политике, возможен ли он? Над этими и другими вопросами размышляет политик, лидер «Казахского Национального Конгресса» Адил Тойганбаев. - В Казахстане - новое правительство. Ждут ли нас какие-то перемены, кроме кадровых? - Смена кабинета принципиально ничего не изменит - ни стратегически, ни тактически. В условиях президентской республики у правительства один руководитель, и это точно не премьер. Что же касается персональных замен, то они даже не символичны. Фактически произошла не полноценная отставка правительства, а плановая командная ротация. Абсолютно техническая, что следует из оценок, данных уходящему премьеру. Это не ротация команд, а ротация внутри команды - не перемена лиц, а перемена мест. Такие у нас происходят периодически, и это точно не новость. - Политическая весна-2014 бросила вызов Казахстану: стране, жестко ориентированной на спокойствие, стабильность, неторопливость. Кровавые революции и примеры вооруженной анархии, распад существующей системы государственных границ, международных обязательств - готовы ли мы ко всему этому? - Подспудно мы десятилетиями готовились к другому - что наша стабильность окажется вечной. Выстроенная система не выдерживает экстремальных нагрузок, не воспринимает резких перемен, даже беспощадных суждений. Она слишком центристская для такого рискованного времени, и спокойствие ее граничит с неадекватностью. Мы долгое время оставались в ситуации безвременья просто потому, что рядом с нами не происходило ничего стремительного. То есть не преодолевали вызовы, а просто жили в их отсутствие. Конечно, наш политический класс не готов к сегодняшней ситуации. Но это не снимает с него ответственность, скорее наоборот. Он сделал себя безальтернативным и теперь в ответе за все происходящее. Никакой запасной команды нет, никто не придет его выручать, даже консультаций от специалистов по экстремальным ситуациям ему ждать особо неоткуда. Но он обязан справляться. Ничего, так бывает - те, кто не верит в извержение вулканов и землетрясения, не утруждает себя специальной подготовкой, иногда оказываются способны справляться со стихией. Обучаться в режиме реального времени, реальной ситуации. - У вас, мягко говоря, скептический взгляд на нашу власть. - Я просто не преувеличиваю ничьи способности. - Хорошо, а можно было ожидать более активных действий, ярких и запоминающихся инициатив в истории с Украиной и Крымом? Что, по Вашему, наше руководство сделало не так? И в чем, напротив, поступило верно и взвешенно? Правильным ли было неучастие в голосовании ООН? Отказ от официального признания Крыма частью РФ? - Если о признании произошедшего - то такого рода признания никому не нужны, они юридически ничтожны. Если была бы претензия на появление нового независимого государства, по примеру Южной Осетии и Абхазии, можно признавать или не признавать его существование. Но изменение границ соседнего государства не требует нашей дипломатической реакции. Руководство Казахстана максимально использовало свою репутацию центриста и проводника стабильности. Оно связано с РФ союзническими отношениями в экономической, военной и стратегической сфере, и это диктует определенную линию поведения. Мы не нейтральное государство, и бессмысленно было бы имитировать реакцию нейтрального государства. Официально высказываться в поддержку произошедших изменений опять же было бы поспешно для страны, не имеющей достаточного иммунитета от проблем вроде украинской. Ведь не то фатально, что передвинулись географические границы. А то, что сместились границы допустимого и недопустимого в политике, непредсказуемо поменялись правила игры. В национальной стратегии у государства должна быть настойчивая, наступательная роль. Создавать свою повестку дня, а не реагировать на чужую. Тот, кто реагирует, у него уже опоздание на один ход. Так и внешняя политика обязана быть мотивирована собственной логикой. Общих фраз о мире и согласии недостаточно. - Что мы не сказали из того, что было необходимо сказать, на Ваш взгляд? - Не было четкой демонстрации причин нашего неравнодушия. То, что на постсоветском пространстве фактически обесценены нормы легитимности (пересмотрены, как минимум) - это касается всех, но это недостаточно конкретно. У нас есть свои причины быть неравнодушными. У нас несколько сотен тысяч граждан украинского происхождения, причем многие из них - потомки тех, кто оказался в Казахстане по политическим мотивам. Как и Шевченко, кстати. Потомки репрессированных из той же Галичины. В нашей гражданской нации достаточно украинцев и в нашей истории значима их роль. Поэтому мы можем и должны говорить от их лица тоже, а не просто рассуждать со стороны о правовых абстракциях. Этот конфликт имеет к нам прямое отношение. Мы стараемся поддерживать рабочие, действенные отношения с украинскими диаспорными организациями в Казахстане и доводить до всех однозначное понимание: страна с мощным украинским компонентом имеет право на свое видение проблемы. И это - только минимум того, на чем необходимо настаивать. А если говорить о максимуме, то нам необходимо участвовать в решении конфликта. И не просто по праву третьей страны, готовой организовать переговоры на ничейной территории. При этом представители украинских организаций уже обратились к Президенту. Это качественный аргумент для ответственной внешней политики многонациональной страны - если под многонациональностью понимать не заклинания в советском стиле, а практические реалии. - В чем могла бы заключаться примиряющая роль Казахстана в российско-украинских спорах? - Для начала в том, чтобы все заинтересованные стороны приняли очень важную позицию: никакая проблема не решается произволом. Если обесценились старые представления о легитимности, о пределах допустимого в межгосударственных отношениях, необходимо определяться с новыми принципами. Необходим пакт, очерчивающий новые принципы межгосударственных отношений. Если система таких отношений внутри СНГ оказалась фиктивной - это если называть вещи своими именами - необходима новая система. А результативный диалог начинается там, где каждая из заинтересованных сторон берет на себя какие-то внятные обязательства, отказывается от пропагандистского запала и пытается рассуждать трезво. Это - в итоге. Но сперва должен найтись кто-то, способный так поставить вопрос и сформулировать такие правила. Наше дело - не банальное посредничество, а предложение новых методологических решений, радикальная антиконфликтная терапия. Вопрос не в том, что стороны относятся друг к другу непримиримо (допустим, что это так), а в том, что они не отмечают Общие ценности, только на основе которых возможно добрососедство и совместная работа в дальнейшем. Трудный период в отношениях Киева и Москвы будет закончен. Но сейчас усилия к этому прикладывают Соединенные Штаты и в меньшей мере Евросоюз. А решить все можно было бы в рамках СНГ и подобных ему организаций. Если уж мы совместно с Россией настаиваем, что наши форматы надежнее и эффективнее. Вот и был бы шанс убедиться, так ли это на деле. И роль Казахстана как континентального модератора могла бы получить первое историческое подтверждение. Есть как минимум одно позитивное обстоятельство: сохранение единого информационного пространства, в котором подобные миротворческие инициативы возможно предлагать и обосновывать. Впрочем, часто его хотят использовать монопольно. Я имею в виду как монополию вещающих ресурсов, так и (что тревожнее) попытку монополии на объективную истину. Результат такой недальновидности предсказуем. Так и сейчас, Украина из этого информационного пространства уже самоудалилась. - Можно сказать, что мы уже потеряли что-то существенное от этого кризиса? - Разве что собственные иллюзии, что не так уж плохо. Но есть одна конфликтная линия, крайне нежелательная для СНГ и для нас особенно. Это перспектива усиления санкций против РФ и ее союзников и переход от персональных мер к общегражданским. Изменение визовой политики западных стран. Если мы потеряем возможность смотреть и видеть мир, то это будет полноценная культурная антиперспектива. Отдельные политики скажут, что это несущественно, но тем хуже для них. Для наших партнеров на Западе такое решение было бы ошибкой, для казахов - значимой проблемой. - Чем еще крымский кризис примечателен или даже опасен для нас? Сейчас ведутся разговоры, что Казахстан чуть ли не следующий на очереди, что мы можем потерять часть своей территории по этому сценарию. Насколько это вероятно? - О своих вариантах пусть рассуждают противники Казахстана, это их право. И их дело, откровенно говоря. Зачем нам обсуждать чужие задумки и чужие возможности? Вряд ли мы можем оценить их лучше, чем они сами могли бы это сделать. Наше дело - строить собственные планы, умножать собственные силы, а не фантазировать о посторонних. Выводы из крымского кризиса для нас находятся совсем в другой плоскости. Совсем не в рассуждениях на тему «если бы» и «может быть». Если государственность легко ставится под сомнение, я имею в виду институты власти - парламенты, президенты, границы и юрисдикции, надо определиться, что можно этому действенно противопоставить. Сознательно не останавливаюсь на том, кто именно поставил эту государственность под сомнение. Исторически это маловажно уже. Одни скажут - оккупанты и аннексия виноваты, другие - революционеры развязали путч и довели дело до анархии, насилия и девальвации государства. Важно, что такая оценка есть - было государство, а стало нечто неопределенное, судьбу которого пытаются решать другие. Вывод здесь прост. К сожалению, мы часто принимаем за государство государственные институты: различные скипетры, пограничные линии и министерские портфели. Часто называем «государством» обслуживающий чиновничий аппарат. Но у такого «государства» есть масса слабых сторон. Например, однажды утром оно может просто исчезнуть. Убежать. Притвориться больным и недееспособным. Нет? Так вот перед нами пример Януковича, вот пример действий украинского государства в Крыму. Государство настоящее там, где оно воплощает право народа. К этому стремится любое демократическое движение. Цель одна: непосредственное народовластие. И возможно оно, как показывает опыт, только если нация вооружена. Иногда случается, что власть пытается мыслить здраво и у нее что-то приблизительно получается, когда есть адекватные реакции на требования людей. Но обычно все-таки бывает наоборот. Власть замыкается в себе и уверена, что сама знает, «как лучше». Исключить такую проблему, вылечить от любой забывчивости, способна только вооруженная нация. Это глобальная оценка, она не привязана ни к каким политическим симпатиям, ни к каким конкретным ситуациям. Все, кто настроены на свершение, подтвердят, что оно нереально там, где нет вооруженной нации. Вот близкий по времени украинский пример. Юрий Луценко, один из наиболее искренних народных вождей Майдана, говорит - именно вооруженный народ смог заставить с собой считаться. Власть, тяжело больная собственным величием, оступилась и рассыпалась. Но ровно то же скажут сторонники отделения Крыма: только наличие вооруженной крымской самообороны придало абстрактным настроениям на полуострове волевую политическую форму. Эти люди оказались услышанными - уж точно. Так что политические предпочтения непринципиальны. И особенно это актуально в нашей стране. С нашими предпосылками к разобщению, сословной изоляции. Огромными территориями и расстояниями и далеко не лучшей демографией. Кто будет лучше контролировать такую страну? Несколько десятков людей из «корпорации власть», которым мы поручим нас охранять и вообще заботиться о нас, или непосредственно миллионы реальных граждан? Мы видим, как сыпятся структуры, внушавшие еще вчера страх и почтение - армии, милиции, президентские администрации. Они демонстрируют силу ровно до того, как встречаются с превосходящей силой. Но народ надежнее удерживает суверенитет в собственных руках, не допуская посредников и доверителей. Это не исключает все обыденные инструменты власти - полицию, регулярную армию. Но создает под ними основу, стойкую к самым жестким потрясениям. - У нас дело развивается в обратном направлении. Я имею в виду инициативы, связанные с введением запрета на травматику. - Подобные вещи исключают случайные совпадения. И это точно интереснее, чем обсуждение геополитических итогов крымского конфликта. Попытка не дать свободным людям состояться как свободный народ - на фоне всех угроз, которые вы перечисляли, это так «своевременно». - Украина и Крым, как Вы говорите, - не единственный пример обострения внешнеполитических угроз для нас… - Турция не менее важна. Мы с неизбежностью моделируем собственное будущее на примерах наших соседей. Бюрократия старается использовать российский опыт, а на антиправительственных митингах поднимают украинские флаги. Стороны света становятся для нас идеологическими символами во внутренних спорах. Это не очень хорошо, поскольку во многом свидетельствует о нашей несамостоятельности… зато это - честно. Турция становится еще одной стороной нашей проблемы. Фактически она оказалась на переднем крае противостояния идеологии свободы и идеологии ползучей тоталитарности. Мы на постсоветском пространстве неслучайно очень непосредственно, искренне реагируем на любые «оранжевые» революции, как будто это случается с нами. Мы словно ведем внутренний счет: кого прибыло в каком лагере. И хотя знаки предпочтения у нас разные, искренность все равно одна и та же. - Откровенно пристрастное отношение к Эрдогану Вы не скрываете. Он для Вас не просто заурядный правитель, отчаянно цепляющийся за власть? И, думаете, уже не так успешно, как раньше? - Нет, не заурядный. Он очень интересный как политический тип, харизматичный и менеджерски эффективный. Но он воплощает идею, и не просто идею, что с однажды приобретенной властью трудно расставаться. Тут сложнее, конечно. Эрдоган и его однопартийцы - это «третий путь». Для меня это химера, утверждающая какой-то вариант развития, помимо Цивилизации и Отсталости. Очень популярная идея у диктаторов, не готовых признавать, что вариантов только два. Как у Каддафи, Ким Чен Ира, Чавеса или Туркменбаши. Исторически очевидно, что всякий «третий путь», начиная с гитлеровского, всегда приводит к отчаянию и одичанию. Но соблазн «особенного развития» все равно никуда не уходит, наверное, он откликается на что-то неизменное в природе человека. Эрдогановский проект поначалу был умеренным и респектабельным примером «третьепутизма», кого-то убедил и у нас в Казахстане. Сейчас он больше напоминает привычную обветшавшую диктатуру и звездный час его позади: режим больше ставит на запретительство, а не на харизму, это верный признак уверенного движения к закату. И откат популярности правящей партии на пять процентов на недавних муниципальных выборах уже показывает, что избрание Эрдогана президентом в августе в первом туре проблемно, а во втором и вовсе невозможно, учитывая нулевой коалиционный потенциал его клерикалов. Я с симпатией отношусь к турецкому народу, но не скрою, что для меня турецкий опыт в первую очередь важен как демонстрация казахам - как не надо поступать, как не надо упускать свой исторический шанс, как не надо тратить десятилетие на пустое хождение по спирали. А так - вывод прежний: либо развитие, либо деградация. «Третьи пути» придумываются просто для обмана наивных. - Я заметил, что «картинка» украинских событий идеально подходит для недавней Вашей реплики о конце эпохи золотых унитазов. Вся эта кричащая роскошь дворцов Януковича и Пшонки… - Несомненно, время ломает не конкретные диктатуры, оно ломает целый политический стиль. И одышливая неумеренность, и дешевые понты - отличительные признаки такого стиля. Наверное, лекарством от абсолютной власти должны стать незыблемые регулирующие процедуры с одной стороны (временное ограничение на пребывание в ней), и селекционные воспитательные меры - с другой. Ничего не получится, если не заниматься напрямую человеческой природой. А так - отношение к жертвам абсолютной власти должно быть сострадательным, конечно. Как ко всем больным. Просто не надо забывать: некоторых больных мы должны изолировать. Беседовала Айгуль Омарова. Источник — персональный сайт политика. Международное информационное агентство «Фергана» Молодежный театр Узбекистана представляет на фестивале в Петербурге два спектакля 2014-04-10 10:04 ИА Фергана.Ру Молодежный театр Узбекистана участвует в XVI Международном фестивале русских театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России», который проходит в Санкт-Петербурге с 7 по 13 апреля 2014 года. Как сообщает сайт театра, «Молодежка» представляет сразу два спектакля. Девятого апреля зрителям был показан спектакль «Happy End» по мотивам одноименного произведения Идо Нетаньяху, премьера которого состоялась 20 октября 2013 года. Спектакль был поставлен при участии Нетаньяху.

Десятого апреля театр покажет спектакль «Над бездною во лжи», первый акт которого поставлен по произведению Теннеси Уильямса «Предназначенный на слом», а второй – по пьесе Андрея Макаенка «Затюканный апостол». На сайте театра спектакль представлен как «детская правда о взрослом обмане». Премьера постановки прошла 11 сентября 2010 года. Театр-фестиваль «Балтийский дом» – это крупный театральный холдинг. Он является учредителем Международного театрального фестиваля «Балтийский дом», который проводится ежегодно осенью с 1991 года. В рамках «Встреч в России» свои премьеры представляют театральные коллективы, удостоенные премии имени Народного артиста К.Лаврова. Одним из таких театров является постоянный участник фестиваля Молодежный театр Узбекистана.  Наби Абдурахманов Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: В Бишкеке начался концерт, плавно переходящий в митинг оппозиции 2014-04-10 10:20 ИА Фергана.Ру В Бишкеке (Кыргызстан), в сквере им.Горького начинается митинг, организованный национальным оппозиционным движением. Напомним, НОД было создано 26 февраля, его возглавляет депутат киргизского парламента Равшан Джеенбеков. Накануне организаторы определили места сборов участников акции, пять точек по всему городу. Митингующие должны были встречаться с 9 утра на пересечениях проспекта Чуй и улицы Абдрахманова, проспекта Манаса - Боконбаева, проспекта Чуй - Калыка Акиева, Тоголок Молдо - Фрунзе, Фучика - Рыскулова. Однако сотрудники столичного РОВД стали разгонять участников акции на этих точках сбора - везде, кроме санкционированного сквера им.Горького.

Тем не менее, на 11.00 – время начала митинга - в сквере собралось около тысячи человек. Часть держит флаги Кыргызстана. Там же развешаны плакаты с надписью «Атамбаев, руки прочь от «Манаса» (скорее всего, подразумевается аэропорт Манас, 49% акций которого планируется продать россиянам). Сквер оснастили парой десяткой биотуалетов. На территории сквера стоит машина «Скорой помощи». Несколько автобусов с сотрудниками внутренних войск в полной экипировке были сосредоточены у расположенного рядом стадиона «Спартак». Там же - два водомета. В 11 утра на установленной в сквере сцене известный киргизский юморист сообщил, что час будет идти концертная программа и только потом начнется сам митинг.

Организаторы говорили, что в акции примут участие около двух тысяч жителей Джалал-Абадской области, всего же правоохранители ожидают, что на митинг в столице выйдут 3-4 тысячи митингующих. Митинги планируется провести не только в Бишкеке, но и в областных центрах, в том числе в Оше, сообщает Интерфакс. Однако в МВД Киргизии ответили, что им «ничего не известно о намерении оппозиции провести свои акции в регионах, но можем сказать, что у нас проработаны различные варианты».

Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Падение температуры воздуха ниже нуля ставит под угрозу урожай фруктов 2014-04-10 10:35 ИА Фергана.Ру По прогнозам Узгидромета, в Узбекистане ожидается нетипичное для апреля падение температуры ниже нуля градусов по Цельсию. Согласно данным гидрометеослужбы, с 10 по 12 апреля в республике пройдут дожди, местами сильные, к вечеру 12 апреля в отдельных районах возможен переход дождя в снег, как уже наблюдалось в начале этой недели. Дожди будут сопровождаться шквальным ветром до 20 метров в секунду. Тринадцатого-пятнадцатого апреля местами возможны заморозки, температура опустится до минус одного градуса, в горных и предгорных районах в эти дни лавино- и селеопасно, предупреждают граждан Узгидромет и МЧС Узбекистана.

Заморозки в апреле, когда в полную силу цветут фруктовые деревья (персики, абрикосы, яблоки, алыча и другие; урюк уже отцвел), опасны тем, что может сильно пострадать урожай этих культур, что, в свою очередь, может вызвать негативные экономические последствия, связанные с дефицитом фруктов и их резким удорожанием. От недостатка тепла после необычно холодной зимы, когда температура была ниже среднемноголетних значений, страдает и население, проживающее в многоэтажных домах («частники» могут сами решать, когда им отключить или включить отопление). Несмотря на плюсовую температуру воздуха (в среднем 18-22 градуса в дневные часы и 5-10 градусов ночью), в столичных многоэтажках, распоряжением главы горадминистрации еще в конце марта отключенных от центрального отопления, холодно. Апрельские заморозки или снег в Ташкенте, по утверждениям синоптиков, - явление не частое, хотя и уникальным его не назовешь. По данным Узгидромета, за последние двадцать с лишним лет апрельскими холодами (вперемежку со снегом) отличились 2005-й (5 и 6 апреля) и 2011 годы (3 апреля). Снег выпал в Ташкенте и 7 апреля 2014 года. Но особенно неожиданным оказался в узбекской столице дождь, переходящий в снег, 30 апреля 1989 года, практически погубивший урожай вишни и черешни. Международное информационное агентство «Фергана» Суд Парижа отменил решение об экстрадиции бывшего главы БТА-Банка Мухтара Аблязова 2014-04-10 11:32 ИА Фергана.Ру Суд Парижа отменил решение об экстрадиции в Россию и на Украину бывшего главы казахстанского БТА-Банка Мухтара Аблязова. Как рассказал Интерфаксу адвокат Аблязова Марк Фейгин, «кассационная инстанция в Париже отменила решение об экстрадиции Мухтара Аблязова и вернула дело на рассмотрение в суд Экс-ан-Прованса. Он не будет экстрадирован ни в Россию, ни на Украину». Адвокат предположил, что причиной отмены решения стали процессуальные нарушения. Как объяснил Фейгин, «доверие к России после известных событий как к гаранту международных договоров, в том числе конвенций, вызывает сомнения. России надо будет доказывать, что она гарантирует все права для экстрагируемых во время проведения следственных действий. Второй запрос (об экстрадиции на Украину - ред.) направлялся еще при прежней власти - президенте Януковиче и генпрокуроре Пшонке. Дело, возбужденное на Украине, выглядит еще более сомнительным, чем то, что расследуется в РФ, особенно после обнародования фактов о том, как велись дела при прежней украинской власти». Суд кассационной инстанции Франции направил дело в Лион на новое рассмотрение запросов об экстрадиции, сказано на странице Мухтара Аблязова в «Фейсбуке». Напомним, что Мухтар Аблязов был задержан 31 июля во Франции близ города Канн. Выдачи беглого банкира добиваются Казахстан, Россия и Украина. Но соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет, поэтому рассматривались экстрадиционные запросы, поданные Москвой и Киевом. Бывший глава казахстанского банка БТА обвиняется в хищении $6 млрд. В Казахстане ему грозит до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Аблязов отвергает выдвинутые против него обвинения, которые, по его словам, были сфабрикованы, чтобы лишить его заработанных средств и устранить его как соперника президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 16 февраля 2012 года Высокий суд Лондона признал Мухтара Аблязова виновным в неуважении к суду и приговорил его к 22 месяцам тюрьмы. В тот же день Аблязов спешно покинул Лондон, выехав на автобусе во Францию. Международное информационное агентство «Фергана» Евросоюз назначил нового спецпредставителя в Центральной Азии 2014-04-10 11:49 ИА Фергана.Ру  Янош Херман Янош Херман назначен пока на срок шесть месяцев, говорится в пресс-релизе службы ЕС по иностранным делам. Напомним, с июня 2012 года пост спецпредставителя ЕС в Центральной Азии занимала Патриция Флор. В феврале 2014 года, по данным Озоди (таджикская служба Радио Свобода), когда было сформировано новое правительство Германии, она была отозвана в Берлин. Пост Верховного посланника ЕС в Центральной Азии был учрежден в 2006 году. До 2012 года его занимал Пьер Морель. В задачи спецпредставителя ЕС входит укрепление отношений между Евросоюзом и странами Центральной Азии, усиление стабильности, сотрудничества, демократии и уважение прав человека в регионе. В частности, специальный представитель ЕС координирует действия ЕС в Центральной Азии, а также осуществляет надзор за реализацией Стратегии ЕС по этому региону. Международное информационное агентство «Фергана» В Ашхабаде обсудили проект железной дороги «Туркменистан-Афганистан-Таджикистан» 2014-04-10 13:31 ИА Фергана.Ру В туркменском МИДе 9 апреля прошло обсуждение проекта строительства железной дороги «Туркменистан-Афганистан-Таджикистан» (ТАТ). Как сообщает пресс-служба туркменского МИДа, в Ашхабад прибыла таджикская делегация во главе с первым замминистра иностранных дел Таджикистана Махмуджоном Собировым, который прибыл в туркменскую столицу для участия в работе по рассмотрению В ходе заседания совместной координационной группы подробно обсуждались перспективные направления двустороннего сотрудничества в сфере транспорта в контексте реализации Меморандума о взаимопонимании между Туркменистаном, Афганистаном и Таджикистаном по проекту строительства ТАТ. Стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего развития туркмено-таджикского партнерства, представляющие взаимный интерес. Напомним, Меморандум был подписан 19 марта 2013 года в Ашхабаде по итогам встречи президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, Афганистана Хамида Карзая и Таджикистана Эмомали Рахмона. Железная дорога протяженностью 400 километров соединит афганский участок Акина-Андхой с отрезком Атамурад-Ымамназар в Туркменистане и Пянджем в Таджикистане. Начало строительства в Туркменистане было намечено на июль 2013 года. Туркменские рабочие проложат также и афганский участок дороги. Работы должны завершиться к 2015 году. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Митингующие в Бишкеке съели по сэндвичу и разошлись 2014-04-10 13:38 ИА Фергана.Ру В Бишкеке в сквере им.Горького завершается митинг оппозиции. Напомним, что на акцию пришло не более тысячи человек, среди них был замечен ОБОН (так называемые «отряды баб особого назначения»), были и люди в нетрезвом состоянии. Митингующим раздавали газету «Искра».

В 12.00, после концерта, перед собравшимися выступили Равшан Джеенбеков, Камчыбек Ташиев, Азимбек Бекназаров, Нурлан Мотуев и другие оппозиционно настроенные ораторы. Основные требования: денонсировать соглашение по «Кумтору», не продавать акции аэропорта «Манас», наказать тех, кто продал «Кыргызгаз» и отпустил вора в законе Азиза Батукаева. А также требовали усилить роль парламентаризма и прекратить политические гонения на оппонентов власти.

В два часа дня, как и пообещал Равшан Джеенбеков в начале акции, митингующим подвезли обед: сэндвичи и воду. К этому времени часть людей уже разошлась. Журналистам категорически запрещали снимать раздачу еды, за которую митингующие чуть ли не дрались. Что касается охраны правопорядка, то на самом митинге людей в форме было около десятка. Значительное количество силовиков в полной экипировке дислоцировалось у находящегося недалеко от сквера стадиона. Однако их помощь не понадобилась, акция обошлась без провокаций.

Как обычно, после митинга в сквере остались горы мусора. Но когда журналисты пытались сфотографировать экологические последствия борьбы с режимом, митингующие снова начали кричать на прессу. Что касается подобных акций в других регионах страны, то, как передает ИА 24.kg, в Джалал-Абаде собралось около 400 человек, которые разошлись уже к часу дня. На митинг в Оше пришло 100 человек, они разошлись в 14.00. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Часть властных полномочий передается от президента к премьеру 2014-04-10 14:18 ИА Фергана.Ру Сенат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрил 10 апреля проект поправок в Конституцию страны, внесенный по инициативе президента Ислама Каримова. В частности, в 32-ю и 78-ю статью внесут поправки, направленные на расширение функций парламента, полномочий парламентского и общественного контроля. Согласно изменениям в 93 и 98 статьях будет уточнен и порядок представления кандидатуры премьера и ее утверждения парламентом, часть конституционных полномочий президента будет отдана премьер-министру. К примеру, как пояснила агентству РИА Новости председатель комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам верхней палаты парламента страны Светлана Артикова, премьер-министра наделили полномочиями образовывать и упразднять министерства и ведомства. По ее словам, правительство Узбекистана теперь будет представлять на утверждение парламенту программу социально-экономического развития страны на долгосрочную перспективу. Премьеру предстоит ежегодно отчитываться перед обеими палатами парламента, а не только перед президентом страны. Артикова добавила, что хокимы (главы администраций) городов и областей будут отчитываться, в свою очередь, перед местными советами народных депутатов. Кроме того, сенаторы одобрили закрепление в Конституции независимой системы демократического формирования Центральной избирательной комиссии и основные принципы ее деятельности. В соответствии с поправками, президент может приостанавливать или отменять акты органов государственного управления страны и хокимов только в случае несоответствия их нормам законодательства, отмечает Uzdaily.uz. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||