| ← Апрель 2012 → | ||||||

|

15

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

18

|

||||||

|

29

|

||||||

|

30

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Узбекистан: Президент Каримов выдал визу иностранным инвесторам

|

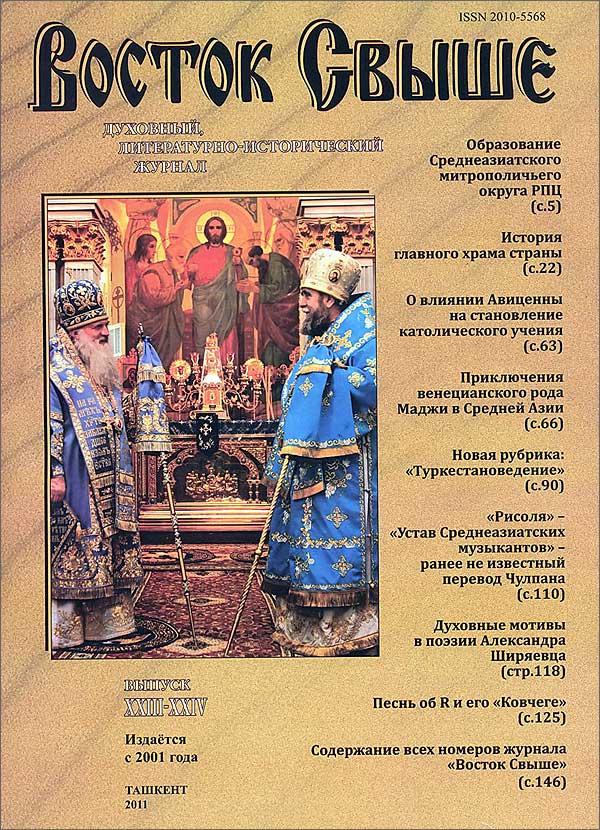

Узбекистан: Президент Каримов выдал визу иностранным инвесторам 2012-04-11 14:43 Д.Кислов 10 апреля 2012 года бессменный (с 1989 года) руководитель Узбекистана Ислам Каримов издал очередной указ, направленный на привлечение в страну иностранных инвестиций. Подобные указы он уже выпускал, впрочем, впоследствии отменяя их, внезапно передумав. Поверят ли иностранные инвесторы в очередные обещания узбекского президента? Текст указа «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых иностранных инвестиций» начинается с оптимистичного утверждения: за годы независимости в Узбекистане «сформирован благоприятный инвестиционный климат, законодательно установлена широкая система льгот, преференций и гарантий по защите прав и интересов иностранных инвесторов». Казалось бы, чего еще же не хватает иностранному капиталу для того, чтобы хлынуть широким потоком в комфортные объятия узбекского правительства? Прежде чем ответить на этот справедливый вопрос, Ислам Каримов сообщает: в республике ежегодно осваивается более чем три миллиарда иностранных инвестиций (свыше 26,6 процента общего объема инвестирования в экономику страны), что «является конкретным свидетельством растущего интереса и доверия иностранных инвесторов к устойчивости и надежности экономики республики, перспективам ее развития». Только после этой бравурной прелюдии узбекский лидер переходит к проблемам и предполагаемым способам их решения. Выясняется, что для создания еще «более благоприятного инвестиционного климата в стране» нужны дополнительные меры. К ним подталкивают «продолжающийся мировой финансово-экономический кризис» и «ужесточение конкуренции на мировых и региональных инвестиционных рынках». Это — причины внешние, так сказать, глобальные. Но есть и внутренние: «бюрократические барьеры и препоны в работе с иностранными инвесторами», «незаконное вмешательство со стороны государственных и контролирующих органов в деятельность предприятий с иностранными инвестициями». Вероятно, для того, чтобы выиграть в жесткой конкурентной борьбе за инвестора на мировом рынке, Ислам Каримов разрешает иностранным инвесторам, вложившим в новые СП более пяти миллионов долларов, в течение десяти лет применять нормы и положения по уплате основных налогов, действовавшие на день государственной регистрации совместного предприятия. Такое нововведение должно успокоить тех, кто наслышан об особенностях узбекской налоговой системы, постоянной лишь в своем неуклонном ужесточении. К инвестиционным проектам стоимостью свыше 50 млн долларов США отношение еще более лояльное. Узбекское государство обещает за свой счет построить для этих производств все необходимые внешние инженерно-коммуникационные сети. Соглашусь, это условие для инвестора — в самом деле выгодное, ведь множество потенциальных производственных объектов находятся либо на отшибе, куда не доедешь, либо окружено окончательно руинированной инфраструктурой советского периода, до которой за все двадцать лет независимости республики рука модернизатора никак не доходила. Только, спрашивается, откуда местные бюджеты смогут взять средства для перестройки этой инфраструктуры сегодня?.. Большая часть указа Ислама Каримова посвящена преодолению причин, сильнее всего мешающих стабильной работе предприятий с иностранными инвестициями. Это - коррупция чиновников всех уровней, вымогательство со стороны силовиков и финансистов, информационная закрытость государственного аппарата. Отныне узбекский президент приказывает «категорически запретить и считать незаконным «установление министерствами, ведомствами, государственными органами на местах, правоохранительными и контролирующими органами, коммерческими банками дополнительных требований и ограничений, связанных с деятельностью иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями». Спрашивается, а раньше произвол чиновников на местах, торопившихся «срубить бабла» с заграничного бизнесмена, считался «законным»?.. Генеральной прокуратуре республики поручено «установить жесткий контроль за безусловным соблюдением всеми органами государственного и хозяйственного управления действующего законодательства по защите прав и гарантий иностранных инвесторов». Снова вопрос: а до этого указа президента прокуратура права инвесторов контролировала «не жестко» и соблюдала лишь «условно»? Указ также повелевает МИДу и МВД страны (внимание!) «обеспечивать ...оформление должностным лицам и специалистам иностранных компаний, участвующим в реализации инвестиционных проектов, въездных и многократных виз сроком на 12 месяцев». Это же до какой величины президенту надо было «вертикаль» своей единоличной власти дорастить, чтобы потом потребовалось самолично вмешиваться даже в процесс выдачи виз!? Возникает и вопрос о том, как эти самые инвесторы ездили в страну все последние двадцать лет - как туристы?.. Касается президент в своем указе и известных проблем с доступом к официальной статистике. Финансовым и экономическим ведомствам поручено «обеспечивать широкий доступ иностранных инвесторов к экономической информации, необходимой для реализации ими инвестиционной деятельности, включая сведения о Государственном бюджете и его исполнении, денежно-кредитной политике, показателях внешней торговли...» Господин президент, а нельзя ли попросить вас повелеть сделать данную информацию открытой и для общества? Для журналистов? Для статистического комитета СНГ, в отчетах которого графа «Узбекистан» очень часто пустует?.. Само появление подобного указа лишний раз свидетельствует: отношение к большому иностранному бизнесу в Узбекистане построено не на власти закона, а на капризах чиновников всех уровней. Иностранные бизнесмены, «договорившиеся» об исключительных преференциях на самом высоком уровне власти, сталкиваются с непреодолимыми трудностями на ее нижних уровнях. Зачастую они, к примеру, не в состоянии «вытащить» из узбекских банков свои собственные деньги, те самые миллионы долларов, переведенные из-за рубежа! «Нет денег», - отвечают коммерческие банкиры, на их взгляд, совершенно справедливо требуя с богатенького иностранца взятку или «откат». Добавим, что многие иностранные инвесторы - и весьма крупные компании - работают практически без возможности легальной конвертации местной валюты. Впрочем, это зависит уже по большей части не от чиновников на местах, а от финансовой политики правительства, устанавливающего такие правила валютного рынка, которые позволяли бы в первую очередь наполнять карманы правящей «верхушки». Однако самая большая опасность для иностранного бизнеса в Узбекистане кроется в произволе со стороны самого президента, то открывающего инвестору широкие объятия льгот и поблажек, то неожиданно отменяющего свои собственные решения, не объясняя причин. Так, на заре независимости Узбекистана Ислам Каримов подарил персональные (!) льготы нескольким десяткам иностранных компаний, инвестировавшим в экономику страны немалые деньги. Однако в 2006 году все налоговые поблажки для части предприятий были внезапно отменены. Лишились преференций узбекско-американское золотодобывающее СП «Zaravshan-Newmont», узбекско-британское «Oxus Gold». узбекско-российский молокозавод «Вимм-Билль-Данн Ташкент», узбекско-американское СП «Uz-Texaco» и компания «УзКейсагролизинг». Льготный режим, по сути, был сохранен лишь для крупных российских предприятий, в частности, «Газпрома» и «Лукойла». Кроме резкой отмены льгот, власти Узбекистана отличились тогда и тем, что задним числом выставили некоторым компаниям штрафы за неуплату налогов. Вследствие чего счета иностранных фирм были арестованы, а некоторые из них и по сей день судятся с непредсказуемым правительством среднеазиатской страны. К сожалению для иностранных инвесторов, в Узбекистане изобретена «прививка» и против международного законодательства, на которое в случае форс-мажора надеются по привычке опереться многие иностранные бизнесмены. Так, еще в 2006 году конституционный суд Узбекистана запретил зарубежным компаниям, инвестировавшим капитал в узбекскую экономику, обращаться в международные суды по урегулированию хозяйственных споров. Узбекские судьи пришли к выводу, что закон «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов», принятый в далеком 1998 году, не подразумевает так называемого «согласия стороны», в данном случае - Узбекистана, на разрешение инвестиционных споров на международном арбитражном уровне. Попросту говоря, узбекское правосудие даже не собирается обращать внимание на попытки зарубежного бизнеса отстоять свои интересы за пределами республики без письменного согласия на то всех участников инвестиционного спора. Узбекское государство в лице его президента словно бы говорит иностранному инвестору: защитить ваш бизнес могу только я — полноправный правитель этой страны, без решения которого вам не будет выдана даже въездная виза. Никакие законы — хоть местные, хоть международные — вам не помогут. Вы можете либо доверять, либо не доверять мне персонально. Хотя я сам, к вашему сожалению, не несу никакой ответственности за свои указы, переписываю их по своему авторитарному усмотрению, казню или милую в зависимости от своего переменчивого характера. Уважаемые иностранные инвесторы! Президент сказал. Решение - за вами. Даниил Кислов Международное информационное агентство «Фергана» Иранский Интернет может закрыться от внешнего мира; власти опровергают 2012-04-12 10:56 ИА Фергана.Ру В СМИ появились сообщения о намерении властей Ирана создать национальную модель Интернета и заменить ею Всемирную Паутину, доступ к которой будет заблокирован, за исключением сайтов, вошедших в «белый список» правительства ИРИ. Как передает International Business Times, 5 апреля министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Реза Тахипур (Reza Taghipour) объявил о планах создать за пять месяцев национальный Интранет и блокировать на первом этапе социальные сети, поисковые системы и почту, в частности, - Google, Gmail, Yahoo и Hotmail. Взамен иранским интернет-пользователям будут предложены национальные аналоги - Iran Mail и Iran Search Engine. На втором и заключительном этапе перехода на национальный Интранет доступ во Всемирную паутину будет полностью заблокирован. Исключение будет сделано только для веб-сайтов, которые войдут в «белый список» правительства. По данным СМИ, власти уже начали процедуру регистрации на национальных площадках, для чего интернет-пользователей обязали предоставлять достоверную информацию о себе — данные паспорта, полное имя и точный адрес проживания. Регистрация будет производиться только после проверки достоверности данных заявителя. Между тем, как передает International Business Times, 11 апреля Реза Тахипур опроверг факт своего объявления по поводу национального Интранета, заявив, что его приписали ему в качестве первоапрельской шутки. Однако, по данным издания, сообщение министра появилось на реформистском сайте Kaleme.com не первого апреля, а пятого, и вряд ли этот сайт, борющийся за свободу прессы в Иране, станет рисковать потерей международной поддержки, запуская сфабрикованное заявление, считает International Business Times. Как напоминает издание, в 2011 году Тахипур заявлял, что Интернет «способствует росту преступности, разобщенности, атеизму, безнравственности», расширение социальных сетей вредит народу и обществу, а Facebook представляет угрозу исламским ценностям, и цель властей — устранить это «онлайн-бедствие». Отметим, что Реза Тахипур включен в «черный список» Евросоюза в связи с его причастностью к нарушениям прав человека в 2009-2010 годах во время поствыборных протестов - как ответственный за цензуру в интернете. А Иран прочно обосновался в списке стран-врагов Интернета. Международное информационное агентство «Фергана» Кирилл Султанов: «Наша единственная надежда – русский язык...» 2012-04-12 11:03 Соб.инф. На днях в редакции духовного и литературно-исторического журнала «Восток Свыше» Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви произошли кардинальные изменения. Главного редактора епархиального управления Кирилла Султанова (К.С.), назначенного на эту должность осенью прошлого года и успевшего выпустить единственный «переходный» номер епархиального издания, сменил известный прозаик Евгений Абдуллаев (Сухбат Афлатуни). Поводом к отставке Кирилла Султанова послужило его эссе «Песнь об R и его "Ковчеге"» (за подписью «К.С.»), опубликованное в этом номере «Востока Свыше», а также на сайте художественно-исторического альманаха «Письма о Ташкенте». Эссе, или «повесть в стиле авангард» (по авторской ремарке), знакомит читателей с наиболее значительными достижениями постмодернистской литературы Узбекистана за последние двадцать лет, собранными в литературно-художественном альманахе «ARK» (одно из значений этого слова – «ковчег»). 17 февраля автор проекта «ARK» Рифат Гумеров на своем творческом вечере представил журнал «Восток Свыше», а три дня спустя в Ташкентском епархиальном управлении разбиралось «дело К.С.» с привлечением свидетелей из числа «возмущённой православной общественности». Кирилл Султанов был обвинён в «несозвучии выраженных в эссе идей о творчестве, культуре и о самом православии с аналогичными идеями культурного отдела Ташкентской епархии», в пропаганде «оппозиционных» авторов и произведений. Страсти накалились до того, что злополучный номер журнала (№23-24) определено было «пустить под нож». Следует сказать, что присутствующие священники, сотрудники епархиального управления, преподаватели Ташкентской духовной семинарии были возмущены произволом в отношении главного редактора, что, впрочем, не изменило ситуацию в лучшую для него сторону. Вместе с тем, вопреки ожиданиям, отстранение от должности главного редактора не повлекло за собой отстранения К.С. от преподавательской деятельности в семинарии, в которой он многие годы ведёт философский семинар. Неожиданным было и назначение новым главным редактором журнала ближайшего коллеги К.С., можно сказать единомышленника, преподавателя философии в той же семинарии Евгения Абдуллаева. В связи с этим мы обратились к автору «оппозиционной песни» Кириллу Султанову с просьбой прояснить ситуацию с рокировкой редакторов в «Востоке Свыше», поделиться мыслями о дальнейших перспективах русско-православной культурной миссии в регионе.

- Итак, Кирилл, прошло чуть больше месяца, и, казалось бы, загубленный на корню замысел снова обещает жить? К.С.: Есть, во всяком случае, надежда. - Тогда объясните, ради чего был шум. Какой здесь смысл, какая мораль? - Ну, о морали рано говорить. Тут много личного, субъективного, вот разве сослаться на фронтовое поверье, гласящее, что в одну воронку бомба дважды не падает. Фактически же этой «рокировкой» завершается «переходный период» между двумя митрополичьими правлениями. Он длился полгода. Осенью ушёл Алексей Устименко, который ровно десятилетие назад создал «Восток Свыше» и руководил им при прежнем владыке, однако с новым не сработался. Теперь ушёл я – по той же причине, но стараясь не хлопать дверьми. И я рад, что, в конце концов, журнал попал в надёжные руки. В более надёжные, чем мои, поскольку я, как выяснилось, склонен к тирании и рукоприкладству (в вопросах ликбеза), так что оглянуться не успел, как настроил против себя епархиальных функционеров, имеющих отношение к информационной и культурной работе. В этом, пожалуй, духовная или идеологическая подоплёка конфликта, если доискиваться фундаментальной причины, – в пропасти, разделяющей разные подходы в русско-православном просвещении. Чем оно должно быть? То ли типическим «народным просвещением» во вкусе обер-прокурора Победоносцева (конец XIX века), которое и тогда-то было мертворождённой стилизацией, что в полной мере сказалось в 1917 году; то ли самой постановкой вопроса, что такое сегодня русско-православная культура, и попыткой отвечать на вопрос времени средствами современной науки, современного искусства, современного русского языка? Всё же культура, думается, это не «стояние» на чём-то там, личное или групповое, а двигательный процесс, дискуссия, диалог. - Нельзя ли здесь конкретнее – о роли и предназначении журнала «Восток Свыше» в регионе? Каковы теперь его задачи – те же или они изменятся после Вашего ухода? - Не скажу, что я ушёл из журнала. Быть может, просто смена поколений. Евгений Абдуллаев числился до этого литературным редактором, и мы вместе делали «переходный номер». И ни он, ни я не ожидали, что после такой культурной дискуссии журнал могут предложить члену той же команды. Что ж, слава Богу! Всяко лучше, чем смена направления. Похоже, журнал сохранит заявленный в последнем номере культурологический настрой, поскольку за полгода сотрудничества с Афлатуни между нами не возникло ни одного спора, ни малейшего трения по тому или иному вопросу журнальной политики. Мы ни разу не обсуждали какую-то общую концепцию или платформу, не искали консенсуса. До этого не доходило – согласие наступало раньше, чем успевало высказаться соображение, с той или другой стороны. Поэтому имеет смысл мне изложить своё видение дела, не претендуя, конечно, навязывать его новому редактору. У него могут быть свои слова и свои резоны, но суть от этого вряд ли сильно изменится. Лично мой принцип, почти что догмат: «Русский язык не может не быть православным» (немножко перефразируя Достоевского). Для меня отсюда вытекает обширная задача поддержки русского языка как такового – всего того, что делается на этом языке во имя смысла, а не только жирное выделение «истинно православного» закутка в нём, что попахивает уже сектантством и коммерцией. Не до жиру сейчас, надо поддерживать сам язык, его культурную планку – без злоупотребления цензурной удавкой, без запугивания «принципом партийности литературы», – в этом, по-моему, заключается русско-православная миссия журнала «Восток Свыше», да и сама миссия Русской Православной Церкви в Средней Азии. Наша единственная надежда (помимо Бога, конечно) – русский язык, даже не русский народ. - У Достоевского было, кажется: «Русский не может не быть православным…» - Да, у него был этнический крен, у меня – лингвистический, на то у меня есть свои причины. - Ну, а допустим, кто-то, владеющий пером, предпочитает другую конфессию или никакую, исповедует космополитизм, воспевает свободное художество или свободу выражения? Ведь главным обвинением против Вас прозвучало как раз то, что герой «песни» Рифат Гумеров в своих произведениях «слишком вольно обращается с языком» и изображает примеры «нравственной распущенности». - Ну, да. В частности, Рифат Гумеров употребил выражение «шестиэтажный ямб», которое предъявили мне как ругательное… Нет, конечно, что бы там ни злословили по его адресу, это живой человек, спасающий по возможности живых, а не мертвец, хоронящий своих мертвецов. В этом смысле он не враг христианскому делу. - Но в этом с Вами не согласились идеологи, задающие тон в епархии, которые лихо с Вами разделались. Разве не они сейчас представляют епархиальное мнение? - Что верно, то верно – в пылу «православной ревности» они чёрт знает что наговорили там о Рифате, но не думаю, что они «задают тон в епархии». Напротив, сейчас они теряют последнее, что имели, поверьте. Оправдывает их только то, что я сам не ангел и настроен не менее воинственно против некоей жеманной словесности (образца конца XIX века, повторяю) и сопутствующей сусальной интонации, взявшей монополию в выражении православного благочестия. Но это обыкновенная графомания, почившая в бозе художественная мода, а не благочестие. И эмоциональный (эротический) яд их потусторонних добродетелей не более православен и не менее проказлив, чем заземлённая лирика R или чем мой собственный всё и вся пародирующий стиль. Что же касается вопроса о любителях вольности и «вольного» употребления родного языка, то – ради Бога, если есть время, деньги и настроение. Всякий имеет право на эксперимент и на ошибки, но вряд ли на этом далеко уедет. От «гоголевского-то периода русской словесности»!? Да это даже Пушкину, французу до мозга костей, не удалось. Существуют ещё объективные показатели творчества – такие вещи, как художественная правда, художественная система, художественный отбор – с которыми рано или поздно приходится считаться. Есть ещё такая интересная фигура – «язык мстит», её одной достаточно, чтобы многих рыкающих львов обратить в овец. И есть, наконец, каноническое положение о Церкви, вбирающей не только конкретную организацию, но весь мир, вселенную. Сами понятия «мир», «вселенная» – они ведь из церковного обихода, суть духовная периферия. Невозможно помыслить, чтобы этот мир сам себя придумал, в действительности он не придумывал даже зла на земле, не говоря о добре. Подражание церковным отношениям, духовная мотивация, церковный шаблон – вот что такое этот мир, в том числе и мир художественный. Поэтому-то, кстати, удерживается мнение, будто светский способ бытия менее предосудителен, «менее лицемерен», чем церковный, – вполне допустимая аберрация, поскольку зло в мире тоже не оригинально, лишь подражание, лишь тень. - Подождите, выходит, Вы осознанно дразнили бесов, создавая самолично «Песнь об R и его Ковчеге»? - Выходит, так, но ради сущего разговора с братьями по вере и разуму, ради дискуссии, которую стоило вести на страницах, а не за кулисами, где дьявол жонглирует нами, как хочет (и это не только Церкви касается). Впрочем, специально такая бранная мысль меня не посещала. Всего-то хотел внести свежую струю в издание, вводя живые речи и споры и постепенно поднимая планку до требования высоколобости (а не наоборот). Думалось, художники, учёные – тоже ведь люди, у них тоже запросы, и с ними надо работать. Они тоже законная часть общества, часть православной паствы. К сожалению, этот пункт по сей день ещё нужно обосновывать и растолковывать и доводить до иных наших лбов, уютно обживших миф о «простом народе». . - Что Вы подразумеваете, говоря о свежей струе в издании? Насколько я знаю, его и до Вас неоднократно отмечали среди маяков русской культуры в Центральной Азии, и никто никогда не обвинял его в затхлости или отсталости? - Всегда хочется чего-то более настоящего. Если давать науку, то – «помоложе» (скажем так), помаргинальнее, заведомо «неправильную», ориентируясь на тип исследователя, о котором Гамлет мог бы сказать: «В его безумии есть своя система». Наука, по-моему, не может быть «нормальной». Подлинная научность – это нечто из ряда вон выходящее, то, что невозможно вообразить, впихнуть в голову, и даже увидев, невозможно поверить, потому что прийти к этому можно лишь методическим путём. А всё, что можно вообразить или помыслить, это уже не наука, не главное в ней, – это род искусства или религии, но не наука. То же в литературе. Хотелось по возможности встряхнуть «нормальный литературный процесс», «нормальный литературный вкус», прочие такие «нормальности», в особенности – «профессионализм», «корпоративку». И здесь в памяти возник Рифат Гумеров с его «ARKом». Не потому, что он идеал или должен быть святее папы Римского, чтобы удовлетворять епархиальной «ревности», а потому, что мыслит реально, и ничего лучше у нас в Ташкенте на данном этапе нет… кроме, конечно, «Востока Свыше». Надеюсь, новому редактору Евгению Абдуллаеву (Афлатуни) удастся избежать этих коллизий между сциллами и харибдами, чего ему от всего сердца желаю. - Хорошо. И что же дальше? Каковы перспективы русского языка, русской словесности в Узбекистане? - Не знаю, не задумываюсь. Важно, что я сам всё ещё есть я, литератор. Для этого, как ни странно, необязательно даже писать. Ну, или, может, я не начинал ещё писать, однако этим можно пугать, шокировать, чуть ли не шантажировать, и это принимается к сведению, поскольку один журнал да вышел – и вот уже я развиваю его намёки в идеи, выпекаю красочный концептуальный пирог. Чем не доказательство жизни? Важно, что есть Рифат Гумеров, неистребимый R, что есть его «Ковчег», воспринимаемый кем-то «оппозиционно», а кем-то «несерьёзно», однако вышло уже пять книжек – пять полновесных оплеух энтропии, угрожающему небытию, и за это честь ему и хвала. Кто знает, чего это стоило? Только Бог знает, и Бог судит относительно, а не абсолютно. Важно, что есть «Восток Свыше» – в том же, считай, составе, за формальным вычетом . Не исключено, что журнал только выиграет от «рокировки». И тот же А.П.Устименко, ушедший с гордо поднятой головой, едва ли долго засидится на вольных харчах, что-нибудь да предпримет в плане общественно-литературной инициативы, и это тоже будет дело. Дальше не заглядываю. Конечно, многое будет зависеть от политики и рынка, но даже вне этого русский язык – «слишком большой барин, чтобы его навязывать» (Ленин). Он здесь бытует – бытует прочно, почти независимо от этнической составляющей и отчасти уже укоренён. Этим, пожалуй, всё сказано.

- Что означает для Вас слово «литератор»? Почему не «писатель» или «философ»? - Возможно, из скромности – рост менее 170 см. (Некогда одного композитора за двухметровый рост называли «крупнейшим композитором Узбекистана»). Возможно, потому, что не знаю ответа на вопрос: то ли написал всё, что хотел, то ли и не начинал ещё писать? А написанное – это «нечто» или «ничто»? Куча ли талантов за душой или ни одного – лишь хитрость житейская да фиговый листок – лишь самолюбие (назовём своим именем), которое с годами теряет остроту злободневности?.. Слава Богу, ответов нет – ни извне, ни изнутри. Что-то продолжаю пописывать – по служебной необходимости, то бишь церковному призванию и разумению, причём неизменно в пародийном ключе, в порядке самоиронии, особенно когда дело доходит до публикации. Охотно натягиваю то или иное профессиональное обличье – учёного схоласта, педагога, эстета, идеолога – смотря по обстоятельствам и в виде игры (перформанса). Озабочен же лишь прозой (художественной). По форме это обычно диалоги, семинары, диспуты, прошения, докладные, интернет-переписка, участие на форуме (причём на одном-единственном, которому верен). В общем, любая записка по любому поводу. Ненавижу слова «просто так» – вне литературы, вне орфографии. Понятно, что такая притязательность порой выходит на поверхность, приносит толику удовлетворения, но, надеюсь, в этом есть что-то вне и помимо корпенья над персональным творчеством. В общем, если я и отваживаюсь назвать себя здесь прозаиком, то честь этой прозы состоит в том, чтобы не быть узнанной в качестве прозы. - Последний вопрос. Как я понял из нашего разговора, Вы не очень-то жалуете профессионализм, но при этом являетесь признанным профессионалом хотя бы в своей духовно-семинарской педагогике, да и в той же литературе. Что могли бы посоветовать братьям по перу от имени братьев по вере, согласно искомой позиции журнала «Восток Свыше»? - Могу, между прочим, и без тени иронии. Призвал бы строго соблюдать себя в том, чтобы не вносить в искусство мистическую струю, а в храм – поэтическую. Мне кажется, это два самых тяжких сейчас интеллектуальных греха, примерно равных по «достоинству». Призвал бы братьев по перу и по вере уклоняться по возможности от этих соблазнов – быть «святыми в поэзии» или «гениями в вере и любви». Во имя спасения своей души, аминь. Соб.инф. Международное информационное агентство «Фергана» Назначен новый посол США в Таджикистане 2012-04-12 11:59 ИА Фергана.Ру  Сюзан Марш Эллиот Эллиот сменит Кеннета Гросса, который проработал на этом посту с октября 2009 года. Ранее Эллиот занимала в Государственном департаменте США должность заместителя помощника госсекретаря по странам Центральной и Южной Азии. В 2009-2010 годах она работала в посольстве США в Москве, в 2007-2009 - в посольстве в Белфасте. Замужем за Матиасом Митманом, который также работает в Госдепартаменте, у них двое взрослых сыновей. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Активисты гражданского общества требуют от международных организаций вмешаться в ситуацию вокруг правозащитницы Елены Урлаевой 2012-04-12 12:41 ИА Фергана.Ру Правозащитники и активисты гражданского общества Узбекистана обратились к международным организациям и демократическим странам с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг правозащитницы Елены Урлаевой. Напомним, что 5 апреля 2012 года Е.Урлаева, возглавляющая «Правозащитный альянс Узбекистана» (ПАУ), была госпитализирована в психиатрическую клинику Ташкента по медицинским показаниям. «Фергана» приводит текст обращения полностью. Обращение представителей гражданского общества по поводу ситуации узбекистанской правозащитницы Елены Урлаевой 10 апреля 2012 года 5 апреля известная правозащитница Елена Урлаева - лидер незарегистрированного Правозащитного Альянса Узбекистана - была помещена в психиатрическую клинику N1 в Ташкенте. По словам близких и коллег Урлаевой, она стала вести себя совершенно неадекватно после возвращения из недавней поездки в Турцию. Стало известно, что суд вынес решение о принудительном прохождении лечения для Елены Урлаевой в городской психиатрической клинике по обращению ее родных. В настоящее время родственники и коллеги Елены Урлаевой утверждают, что ее состояние нормализовалось и она чувствует себя нормально. Мы, нижеподписавшиеся, представители гражданского общества, кому небезразлична судьба Елены Урлаевой, настоящим обращением желаем привлечь внимание международных организаций и демократических стран к ситуации правозащитницы и призываем предпринять следующие действия: Немедленное посещение Елены Урлаевой представителями регионального представительства Международного комитета красного креста, посольств западных демократических стран, в частности посольств Европейского союза, США, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Италии и других стран, чтобы оказать моральную поддержку правозащитнице, ее близким и коллегам; Предпринять немедленные действия по установлению истинных причин внезапного появления психических проблем у правозащитницы; Начинать проверку того, какому лечению подвергается Елена Урлаева в психиатрической клинике, насколько проводимое лечение неизбежно и необходимо для ее выздоровления и какие последствия оно может иметь для здоровья правозащитницы в последующем; Регулярное посещение и наблюдение за состоянием правозащитницы в психиатрической клинике, если совместными действиями установлено, что ее нахождение и лечение в психиатрической клинике необходимо для ее выздоровления; В случае отсутствия весомых причин для дальнейшего содержания правозащитницы в психиатрической клинике, содействовать в отмене судебного решения и ее немедленном освобождении. Следующие факты указывают на то, что нахождение Елены Урлаевой в психиатрической клинике может быть использовано в качестве наказания за ее правозащитную работу: Вот уже более десяти лет правозащитница Елена Урлаеа активно защищает права и интересы жертв правонарушений в Узбекистане. Очевидно, что большинство нарушителей в делах жертв, интересы которых Урлаева защищает, являются государственными чиновниками. В течение долгих лет Урлаева также открыто выступала о случаях нарушений права человека в Узбекистане, рассказывая о них в своих докладах, интервью и выступлениях с международных трибун. Вполне очевидно, что в результате своей смелой гражданской позиции и правозащитной деятельности, Елена Урлаева успела нажить достаточных врагов. Она многократно подвергалась различным видам гонений и преследований: например, избиения, угрозы, оскорбления, отказ в получение выездной визы и другие. По словам Урлаевой, часть преследований также направлена на ее близких: приемному сыну Мухаммаду и гражданскому мужу Мансуру Машурову. В январе 2012 года Мирзо Улугбекский районный хокимият (районная администрация) предприняла попытку отобрать приемного сына правозащитницы, угрожая поместить его в детский дом. Только после продолжительных акций протеста Урлаевой и ее коллег ребенка оставили с правозащитницей. В марте 2012 года гражданский муж правозащитницы Мансур Машуров после принудительной «беседы» с местными сотрудниками внутренних дел, вернулся домой очень пьяным и расстроенным, потребовал от Урлаевой прекратить прием граждан и акции протеста, а затем побил ее. Правозащитница считает, что сотрудники ташкентской милиции натравили на нее собственного мужа. По судебному решению, Урлаева ранее также неоднократно проходила принудительное медицинское лечение в психиатрической клинике в Ташкенте. Сама правозащитница и ее коллеги уверены, что власти применили в отношении нее принудительную психиатрию в качестве наказания за ее инакомыслие. В недавнем интервью в декабре 2011 года правозащитница уже предупреждала о том, что ее могут принудительно поместить в психиатрическую клинику. Она говорила, что уже составлен и передан в суд акт для дальнейшего ее лечения в психбольнице. По ее словам, она должна будет пройти экспертизу врачей психиатров в течение шести месяцев, после чего состоится суд, где будет вынесено окончательное решение: подлежит или не подлежит принудительному лечению правозащитница. Следует отметить, что это не единственный случай применения принудительного психиатрического лечения против представителей гражданского общества в Узбекистане. Просим все заинтересованные стороны, кому адресовано настоящее обращение, не игнорировать наши требования и призыв по поводу ситуации правозащитницы Елены Урлаевой. Список подписантов настоящего обращения: Сухробжон Исмоилов - руководитель правозащитной организации «Экспертная рабочая группа», Ташкент, Узбекистан; Мутабар Таджибаева - руководитель Международной правозащитной организации «Клуб Пламенных Сердец», Париж, Франция; Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, также член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, член Координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия, Москва, Российская Федерация; Баходир Чориев - лидер общественного движения «Бирдамлик», США; Умида Ниязова - Руководитель правозащитной организации «Узбекско-Германский Форум за права человека», Берлин, Германия; Бахадыр Намозов - руководитель Комитета освобождения узников совести, Ташкент, Узбекистан; Василя Иноятова - руководитель Общества прав человека Узбекистана «Эзгулик», Ташкент, Узбекистан; Улугбек Хайдаров - независимый журналист, Ванкувер, Канада; Хасан Темирова и Мухаммадсолих Абутов - руководители организации «Таянч»; Башорат Эшова - независимая правозащитница, Швейцария; Камолиддан Раббимов - руководитель аналитической организации «LI.GI.IS», Сабле, Франция; Гулшан Караева - представитель Общества прав человека Узбекистана, Карши, Узбекистан; Тошпулат Юлдашев - независимый политолог; Фарходхон Мухтаров - независимый правозащитник; Баходир Мусаев - независимый политолог; Гафур Йулдашев - независимый журналист; Баходир Узаков - независимый правозащитник; Абдужалил Бойматов - представитель Общества прав человека Узбекистана; Саломатой Бойматова - представитель правозащитного Альянса Узбекистана. Список открыт для присоединения всех, кто знает и поддерживает Елену Урлаеву. Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: Нефтяник, на чьих показаниях строилось обвинение в суде по Жанаозену, заявляет о пытках 2012-04-12 13:37 ИА Фергана.Ру В Актау (Казахстан) продолжается суд по массовым беспорядкам в Жанаозене 16 декабря 2011 года. Подсудимый Талгат Калиев, на показаниях которого против активистов Талгата Сактаганова и Розы Тулетаевой строилось обвинение нефтяников, отказался от своих слов. Т.Калиев заявил, что оговорил нефтяников, потому что его пытали. Накануне должен был проходить допрос Талгата Калиева, но ему стало плохо, нефтяник не мог говорить. Однако судья велел прокурорам прочесть показания Талгата Калиева, которые он дал во время следствия. В этих показаниях он обвиняет нефтяников в организации массовых беспорядков. Однако на следующий день, 11 апреля, Калиев выступил в суде. Его речь цитирует на своей странице в «Фейсбуке» Галым Агелеуов, член международного комитета «Жанаозен - 2011». «Вчера я был болен, - сказал Калиев. - И сейчас чувствую себя плохо, потому что с тех пор, как меня 18 декабря в Жанаозене схватили и во время допросов беспощадно избивали, я потерял здоровье. Допросы проходили под мощным физическим, психологическим давлением, били табуреткой по голове, пугали проблемами со старшим сыном. Когда меня начали допрашивать, я пытался говорить правду, что никто из подсудимых не имеет отношения к восстанию, что никто не хотел никаких переворотов, что когда мы стояли на забастовке, то отстаивали свои трудовые права, поэтому никаких других целей не преследовали. Мы проводили забастовку согласно Трудовому кодексу. Стояли семь месяцев не ради того чтобы устроить столкновения с органами власти. Мы доверяли этой власти и ждали, когда справедливо будут решены наши вопросы. За время забастовки мы никого не трогали, не портили имущества, не мешали общественному порядку. Меня схватили на улице и привезли на допрос. Там я буквально стоял в крови – весь пол был в крови. Допросы проводили сутками, не давали спать. Адвоката не было. Меня обманывали, мне говорили, что если я буду говорить все, что мне скажут, то меня отпустят домой и с семьей ничего не случится. Я просил их, умолял, плакал. Никакой вины за собой не чувствовал. Вчерашние показания, которые были зачитаны прокурорами – от них я отказываюсь. Потому что они были добыты путем пыток. Я вынужден был согласиться на эти показания, потому что думал, что придет суд, и в суде я расскажу всю правду, и суд мне поверит. Надежды на то, что меня слушали бы во время допросов, не было никакой, я их боялся. У меня пятеро детей, один ребенок инвалид. Боялся, что станут давить на мою семью, если я не дам признательные показания, которые они из меня выбили. Даже в СИЗО они продолжают на меня давить. Почему меня вчера посадили в отдельную камеру? Хочу сказать, что не признаю все показания, которые были получены следствием в результате психического и физического давления. Все было получено обманным путем!» Это очередное - четвертое - заявление о пытках во время следствия по жанаозенским событиям. Об избиениях заявлял подсудимый Парахат Дюсембаев, о том же говорили другие подсудимые, в том числе Максат Досмагамбетов: «Когда мы попали в изолятор, нас избивали, над нами издевались, но представители органов правопорядка, к которым мы обращались с жалобами, не принимали никаких мер». О пытках говорил подсудимый Есенгельды Абдрахманов, который заболел в СИЗО туберкулезом, принявшим открытую форму: по словам Б.Абилова, подследственного «избивали всю ночь, раздели догола, положили на металлический пол, обливали холодной водой, а это в декабре. Затем толстый омоновец прыгал на нём до тех пор, пока у него не пошла кровь изо рта. На просьбу вызвать скорую, ему отказали». Международное информационное агентство «Фергана» Иранский газ может компенсировать Таджикистану отсутствие узбекского 2012-04-12 16:26 ИА Фергана.Ру Иран планирует экспортировать природный газ в Кыргызстан, Таджикистан и Китай, сообщает Тренд со ссылкой на иранского посла в Душанбе Алиасгара Шердуста. По его словам, вопрос экспорта иранского газа обсуждался во время недавнего визита президентов Ирана и Афганистана в Таджикистан. Таджикский президент Эмомали Рахмон обратился к Ирану за помощью в связи с острым энергетическим кризисом в стране, который обострился после того, как Узбекистан прекратил поставки газа в Таджикистан. Главы трех государств договорились о строительстве трубопровода, который протянется из Ирана в Таджикистан через Афганистан, и далее - в Кыргызстан и Китай. По словам Шердуста, стороны уже несколько лет обсуждают реализацию проектов по транспортировке электроэнергии и воды, и, наконец, по итогам общих переговоров трех стран был подписан документ и по этому вопросу: будут построены трубопровод для транспортировки воды из Таджикистана в Иран через Афганистан и система по обмену электроэнергией между Ираном и Таджикистаном. Благодаря своему потенциалу и поддержке Ирана Таджикистан сможет стать региональным экспортером электроэнергии, считает Шердуст. Он привел данные исследований, согласно которым в настоящее время в Таджикистане эффективно задействовано только пять процентов водных ресурсов, остальные 95 процентов уходят из республики в соседние страны. Кроме того, по словам посла, между тремя странами была достигнута договоренность по усовершенствованию автомобильных и железных дорог. Международное информационное агентство «Фергана» Жену канадского хоккеиста выслали из Астаны, потому что она всему удивлялась 2012-04-12 18:33 Мария Яновская В Казахстане очередной скандал. Говорят, семью канадского хоккеиста Кевина Даллмэна выдворили из страны, а его контракт с астанинским хоккейным клубом «Барыс» расторгнут. Официальный представитель «Барыса» скупо комментировал журналисту Азаттык, что канадец, «скорее всего, уедет по семейным обстоятельствам», а Guljan.org утверждает, что была аннулирована виза жены Даллмена, Стейси, и ее попросили покинуть страну. Сам же мистер Даллмэн, как утверждает «Советский спорт», не расторгал контракта с «Барысом», который заканчивается 30 апреля 2012 года. Однако о будущем хоккеиста ничего не известно. «Когда закончится контракт, тогда мы озвучим наши планы на будущее», - сказала пресс-секретарь команды Динара Бекова. Дело в том, что жена мистера Даллмэна, Стейси, пока жила в Казахстане, вела блог. Нормальный такой женский блог, где описываются немудреные события из жизни жены хоккеиста. Вот фоторепортаж, как они с ребенком пекли рождественские печенья: фото теста, фото печенья, ми-ми-ми.

Вот история про такое сложное русское слово «Сео», которое надо произносить «сьо» (seo). Это такое непонятное слово, которое русские говорят, когда заканчивают дела (наверное, Стейси никак не давалось слово «всё»). И пока она научилась говорить это «сео», случилось много смешных историй, например, Стейси сказала «я не сыр». И так далее. Стейси - человек довольно активный, в декабре 2011 года она возглавила фонд, который собирал средства для помощи вдовам игроков и тренеров российского «Локомотива», погибших 7 сентября в авиакатастрофе. Она не собиралась покидать Казахстан, у нее даже возникли некоторые идеи организовать там бизнес. Стейси описала несколько бизнес-проектов, которые, по ее мнению, требуют небольших вложений, и предложила желающим поучаствовать. Например, Стейси решила, что возможно устроить летний этно-лагерь: люди могут жить в юртах. «Правда, - писала Стейси, - в юртах нет туалетов и ванных комнат, но желающие (я, например, не писаю в лесу) могут установить санузлы вне юрт. Можно нанять повара, который бы готовил на завтрак, обед и ужин вкусный куриный и говяжий шашлык и другие блюда казахской кухни». Стейси была уверена, что люди вполне смогут заплатить 200-300 долларов в сутки за жизнь в юрте. Еще Стейси предложила устроить детскую ферму (что-то вроде фермерского зоопарка, где можно кормить животных; в Америке такие летние фермы очень популярны). Стейси решила, что можно устроить магазин замороженных йогуртов (хотя ее муж усомнился, что в мороз кто-то будет это покупать), фаст-фуд типа Subway («потому что здесь в KFС, которые местные называют «Ростиксом», иногда приходится ждать еду минут по 15, а это уже не фаст-фуд»). Еще была идея построить складские помещения, чтобы потом сдавать их в аренду - в Казахстане, как узнала Стейси, есть проблемы со складами. В комментариях ее корректно спросили: «Вы, наверное, сумасшедшая?» Стейси снова удивилась. Ей пояснили: «Это хорошие идеи, но не для Казахстана. В Казахстане, чтобы организовать какой-то бизнес, нужно платить взятки. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. А кредит вы получите, только если вы чья-то дочь или любовница». Тут же другой комментатор рассказал счастливую историю «своего друга», который организовал свой малый бизнес без взяток, и бизнес этот развивается, и все у этого друга хорошо. На этом дискуссия закрылась. Почти в каждом посте Стейси немножко удивлялась жизни в Казахстане, которая так отличается от жизни в Канаде. Не возмущалась, а писала, например, так: «Я не понимаю, почему…» Или: «тут астрономические цены…» Например, Стейси не понимала, почему игрушки стоят так дорого, а хлеб - так дешево. Или почему нельзя завести для команды корпоративную кредитную карту, а не бегать с бесконечными бумажными квитанциями, которые, к тому же, теряются - и не действительны, если на них нет «синей печати». Для Стейси это был мир абсурда, и она - как ей казалось, вполне доходчиво - объясняла в блоге: если есть кредитка, то в банке все операции фиксируются, все прозрачно, есть финансовая дисциплина, ничего не теряется! Стейси искренне не понимает, «почему деньги, предназначенные для оплаты счетов команды, нужно приносить наличными и завернутыми в газету». Ей, Стейси Даллмэн, это было очень странно: «Почему нужно так делать в наше время?.. Это бухгалтер команды придумал все это дерьмо с бумажками, или весь Казахстан так работает?» Ну, что сказать. Ответим аккуратно: и не только Казахстан. Стейси не хотела никого обидеть, она просто довольно часто удивлялась в блоге - а выстроилась ситуация «Голого короля». Стейси Даллмэн признавалась: ее жизнь в Астане - а они с мужем провели в Казахстане четыре хоккейных сезона, - с каждым годом становилась все трудней, и она никак не могла «притерпеться» и привыкнуть - наоборот, с каждым днем накапливалось раздражение. Когда Стейси выслали из Астаны, она по-женски обиделась. И написала почти листовку, где повторяет все, что все и так знают, но чему уже давно не удивляются. «Мне больно, когда я вижу, что люди, живущие в стране с огромным потенциалом и богатейшими ресурсами, не имеют ни копейки от использования своей земли, живут в бедности и сплошном подчинении. Деньги, которые могли бы использоваться для развития страны, пропадают из-за коррупции, лжи, воровства, жадности и эгоизма - причем на всех уровнях, от правительственных организаций до малого бизнеса, вплоть до самых обычных нянь и домработниц. Здесь нет места для обычных людей, которые могли бы скопить денег и продвигаться по жизни, оставаясь честными и справедливыми, - везде бесконечная коррупция. Я видела это собственными глазами, я легко могу назвать имена и подробности, если бы кто-то спросил - но вот проблема: никто не спрашивает!» Ее и выслали, видимо, чтобы не возникало соблазна ответить даже на непроизнесенный вопрос. Что сказал жене лучший бомбардир Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) среди защитников, неизвестно. Наверняка что-нибудь вроде «Я тебя люблю, детка». Хоккеисты всегда так говорят. Мария Яновская Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Милиционеры инсценировали дачу взятки, чтобы отомстить правозащитнице Гульназе Юлдашевой 2012-04-12 23:28 ИА Фергана.Ру Председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов распространил сообщение о том, что сотрудники милиции и Службы национальной безопасности республики инсценировали факт «дачи взятки», чтобы арестовать правозащитницу, студентку четвертого курса одного из колледжей Гульназу Юлдашеву. Гульназа Юлдашева была незаконно задержана 10 апреля 2012года и в настоящее время, как сообщает С.Икрамов, находится под стражей в изоляторе временного содержания районного отделения милиции города Чиназа Ташкентской области. 11 апреля в доме, где проживает Гульназа Юлдашева, был проведен несанкционированный обыск. «Руководил операцией сотрудник СНБ по имени Олим, - сообщает С.Икрамов. - Забрали письма и документы, с которыми Гульназа обращалась в Чиназский РОВД, прокурору Чиназа, прокурору области, генпрокурору республики и советнику президента Узбекистана». ИГНПУ также сообщает, что с мая 2011 года правозащитница Гульназа Юлдашева занималась защитой прав своих братьев Хайруллы и Суннатуллы Юлдашевых по факту их «вербовки для эксплуатации» в Казахстан, к чему, по некоторым данным, имели причастность коррумпированные силовые структуры, судьи и прокуроры. «В целях сокрытия своих преступлений, - пишет Сурат Икрамов, - правоохранительные органы неоднократно угрожали Гульназе расправой, предлагали даже деньги для того, чтобы она никуда не жаловалась. На нее даже было заведено административное дело по статье 183 «Мелкое хулиганство». На состоявшемся судебном процессе судья Чиназского суда Ташкентской области Б.Д.Миралимов открыто потребовал от Гульназы, чтобы она отказалась от всех заявлений и жалоб по факту «вербовки людей для эксплуатации», а после её отказа вынес решение «о штрафе в 114 тыс. сумм ($40)» с выплатой в пользу государства». Настойчивая и смелая правозащитница и в дальнейшем продолжала обращаться в правоохранительные органы, к прокурорам, к Омбудсмену, в Сенат (верхнюю палату парламента) Узбекистана и даже к исполняющему обязанности советника президента страны, у которого 9 апреля была на приёме. «Во все инстанции Гульназа представляла документы с фактами «вербовки» людей и «коррупции» со стороны правоохранительных органов», - сообщает Сурат Икрамов. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||