| ← Апрель 2012 → | ||||||

|

15

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

18

|

||||||

|

29

|

||||||

|

30

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Узбекистан: Группа людей с ограниченными возможностями заявляет о рейдерском захвате Общества инвалидов

|

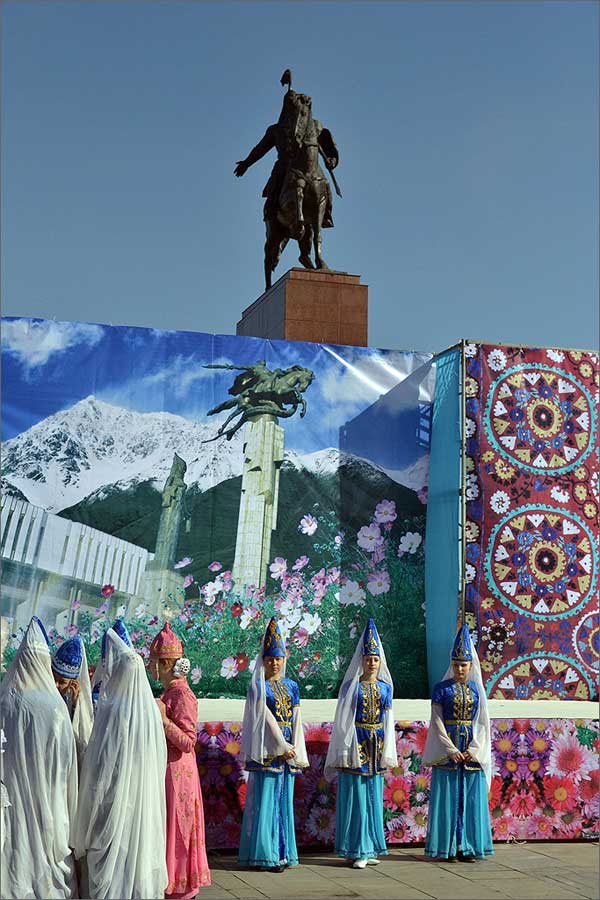

Узбекистан: Группа людей с ограниченными возможностями заявляет о рейдерском захвате Общества инвалидов 2012-03-19 14:22 Фергана В начале марта Узбекское общество инвалидов (УзОИ) неожиданно возглавил здоровый человек, не имеющий опыта работы в социальной сфере. Прежний законно избранный руководитель Общества был принудительно смещен с должности. Заняв его кресло, новый председатель УзОИ уволил всех сотрудников-инвалидов и принял на их места здоровых людей, весьма далеких от проблем людей с ограниченными возможностями. Об этом «Фергане» рассказала группа инвалидов Узбекистана в присланном в надежде на восстановление справедливости письме, в котором они возмущаются самоуправством чиновников Минюста и выражают тревогу за судьбу инвалидного движения республики. Публикуем полный текст письма, озаглавленного его авторами «SOS. Рейдерский захват общества инвалидов Узбекистана» «В 1991 году Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за подписью И.А.Каримова было создано Узбекское общество инвалидов (УзОИ). Одной из задач создания этого общества является социальная защита людей с ограниченными физическими возможностями, интеграция их в общественную жизнь и создание для инвалидов рабочих мест. Но на протяжении последних трех лет УзОИ и все его отделения неоднократно подвергались необоснованным и всесторонним нападкам со стороны представителей Министерства юстиции и других правоохранительных органов Узбекистана. Вследствие этих «наездов» УзОИ превратилось в недееспособную организацию, что, в конечном итоге, повлияло на оказание социальных услуг инвалидам. Чтобы кардинальным образом исправить сложившуюся в обществе нездоровую ситуацию, основываясь на законодательстве страны и действующий Устав УзОИ, 18 ноября 2011 года члены общества провели внеочередную конференцию. Делегаты конференции путем тайного голосования избрали на альтернативной основе новым председателем УзОИ инвалида с детства, опытного специалиста в социальной сфере Ойбека Юсуфбековича Исакова. Не прошло и двух месяцев с того дня, как О.Ю.Исаков приступил к своим обязанностям, сотрудник Управления религиозных организаций и общественных объединений Министерства юстиции Республики Узбекистан А.А.Набираев стал оказывать на него психологическое давление - угрозами и требованием написать заявление об увольнении с поста председателя УзОИ в связи с ухудшением здоровья. После систематических угроз и давления, оказанного Управлением, 15 февраля 2012 года О.Ю.Исаков был вынужден написать заявление об увольнении. 2 марта работник Министерства юстиции А.А.Набираев, приехав в офис УзОИ, в грубой форме, грозя отправить Исакова под домашний арест и требуя, чтоб он подумал о своей семье, заставил его написать письмо на имя председателей областных отделений УзОИ о созыве Центрального правления (ЦП), на котором члены ЦП УзОИ должны были утвердить заявление О.Ю.Исакова. О некоторых проблемах инвалидов Узбекистана можно прочесть в следующих статьях: Узбекистан: Государство намерено пополнить бюджет за счет инвалидов (видео) Узбекское чудо: Врачебно-трудовые комиссии успешно «излечивают» бессрочных инвалидов Инвалиды Узбекистана: «Выживает лишь тот, у кого большая сила воли» В тот же день Набираев насильственным способом отобрал у Исакова печать организации, ключи от кабинета и сейфа. Своими беззаконными действиями Набираев нарушил ряд законов Узбекистана: Закон о негосударственных некоммерческих организаций, в котором указывается, что «государственные органы не вмешиваются во внутренние дела негосударственных некоммерческих организаций»; Закон «О социальной защите инвалидов», утверждающем, что «государство создает условия для свободного развития общественных организаций инвалидов»; Уголовный кодекс «Превышение должностных полномочий» и так далее. 12 ноября 2010 года на совместном Пленарном заседании палат парламента - Олий Мажлиса и Сената - Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов заявил, что гражданское общество республики находится под защитой Конституции и законов, и «кто будет препятствовать деятельности ННО и вмешиваться в их внутренние дела, тот будет идти против политики Президента». Но, несмотря на эти слова Президента страны, работник Министерства юстиции А.А.Набираев, ссылаясь на указания «сверху» и в жесткой форме вмешиваясь во внутренние дела УзОИ, используя угрозы и давление, отстранил О.Ю.Исакова от должности председателя, на которую он был законно избран, и тем самым нанес огромный моральный ущерб развитию общественных организаций инвалидов, так как многие руководители этих организаций после этого случая боятся что-либо делать или говорить и не знают, как дальше работать в такой обстановке. Деятельность УзОИ полностью парализована. С 5 марта 2012 года в результате незаконных действий со стороны представителя Министерства юстиции Набираева О.Ю.Исаков остается безработным. У него на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей, жена — домохозяйка. Его семья и дети остались без средств к существованию. В то же время Суяр Курбанкулов уволил почти всех сотрудников-инвалидов УзОИ, а на рабочие места, созданные специально для инвалидов, уже принял абсолютно здоровых людей, весьма далеких от проблем людей с ограниченными возможностями. Эти физически здоровые люди содержат офис УзОИ в антисанитарных условиях (дым от сигарет - в каждом кабинете), что очень сильно сказывается на здоровье посетителей-инвалидов. Свои вышеуказанные противоправные действия А.А.Набираев и его команда хотят узаконить на предстоящей внеочередной конференции УзОИ, которая состоится 12 апреля 2012 года. К большому сожалению, некоторые сотрудники Министерства юстиции и других ведомств, не изучив досконально ситуацию в УзОИ, спешат донести до руководства страны искаженную информацию о состоянии дел в инвалидном движении Узбекистана. Представители гражданского сектора страны, в том числе и инвалиды, были очень удивлены и возмущены тем фактом, что УзОИ возглавил абсолютно здоровый человек без опыта работы в социальном секторе. Неужели из 800 тысяч инвалидов, проживающих в Республике Узбекистан, не нашлось человека, который мог бы возглавить инвалидное движение страны? Печально, что сотрудники Министерства юстиции, призванные контролировать соблюдение законодательства, сами нарушают закон, чувствуя свою безнаказанность и вседозволенность. Неужели на них не распространяется законодательство Республики Узбекистан? Группа инвалидов Узбекистана». Международное информационное агентство «Фергана» Доступ к сайту Социалистического движения Казахстана был заблокирован по требованию английской адвокатской конторы 2012-03-19 17:32 Андрей Гришин «Аккаунт заблокирован» - такая надпись появилась 15 марта на сайте Социалистического движения Казахстана Socialismkz.info. Администрация интернет-ресурса уже привыкла, что казахстанские власти находятся с ним в состоянии перманентной войны: то организуют хакерские атаки, то блокируют доступ на территории Казахстана. Однако истинная причина блокировки аккаунта оказалась неожиданной. Через день после закрытия доступа к сайту его администрация получила «частную и конфиденциальную» претензию английской адвокатской конторы «Шилингс», выставленную зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании, предоставляющей хостинговые услуги. Как выяснилось из претензии, клиентом адвокатской конторы является АО «АрселорМиттал Темиртау» – металлургический комбинат и угольные шахты, находящиеся в Карагандинской области и принадлежащие индийскому миллиардеру Лакшми Миталлу. Возмущение руководства корпорации вызвала публикация «Работодатели угрожают рабочим новыми расстрелами», размещенная в интернете, в том числе на сайте Соцдвижения. В материале, базирующемся на словах уволенного работника корпорации по добыче меди «Казахмыс», говорится о том, что, якобы, в «Казахмысе» и «АрселорМиттале» появилась новая военизированная охрана в масках, а руководители предприятий негласно пригрозили рабочим: «Если вы решите устроить второй Жанаозен, охранникам выдадут оружие и разрешат стрелять». Позже эту информацию озвучил и казахстанский оппозиционный спутниковый телеканал К+. «Обвинения, выдвинутые в статье против наших клиентов, получили распространение через Интенет и Твиттер, и в потенциале могут сильно навредить репутации наших клиентов», - указывается в претензии. Вместе с тем, на «АрселорМиталле» посмотрели на YouTube оригинал интервью уволенного рабочего, который высказывается только о «Казахмысе». Получив этот документ, хостинговая компания самостоятельно решила закрыть доступ к сайту Socialismkz.info. Надо сказать, что «АрселорМиталл» в своей претензии не стремился предпринимать каких-то радикальных шагов в отношении редакции сайта и предложил удалить из материала слова «АрселорМиттал Темиртау», поскольку клиент адвокатской конторы «полностью поддерживает значимость свободы выражения мнения в Интернете и считает, что лучшей альтернативой было бы простое удаление вышеназванных слов из публикации». На вопрос о том, на самом ли деле на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау» появилась военизированная охрана в масках, руководитель службы по связям с общественностью корпорации Роман Ильтьо ответил кратко: «Нет, разумеется, такой охраны у нас не появилось». Небольшой конфликт разрешился в воскресенье - после того, как редакция сайта убрала из материала «крамольные» слова, о чем известила своего хостера, отправив ему претензию, что теперь сам хостер нарушает пользовательское соглашение. В любом случае сайт снова работает в прежнем режиме. «Что касается угроз и появления новой охраны, у нас есть информация и от рабочих «АрселораМиттала», - говорит редактор сайта, который вместе с тем признает, что привести доказательств пока не может. «АрселорМиттал» переступил через голову, не обратившись к нам, а сразу в хостинговую компанию, а хостер не удосужился что-либо прояснить. Вот и получилось что-то вроде цензуры», - поясняет он. Но если ситуацию между хостинговой компанией, редакцией сайта и руководством «АрселорМиттала» удалось решить полюбовно, то на самих предприятиях, принадлежащих Лакшми Митталу, обстановка на самом деле достаточно напряженная. На шахтах, где добывается уголь для нужд металлургического комбината, сложилась предзабастовочная ситуация. Правление «АрселорМиттала» отказалось поднимать рабочим тарифные ставки и оклады на 30 процентов, и, таким образом, переговоры, проводившиеся с октября 2011 года, закончились ничем. Сами работники четырех из восьми шахт, принадлежащих «АрселорМитталу», заявили о намерении провести забастовку, в то же время профсоюзы металлургов и угольщиков готовятся организовать в Темиртау митинг - в конце марта, несмотря на то, что ранее городские власти четырежды отклоняли их заявки. Похожая ситуация сложилась также на медеплавильном комбинате и медных рудниках «Казахмыс» в городе Жезказгане. Справка. АО «АрселорМиттал Темиртау» входит в состав транснациональной компании ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора в Казахстане. В его состав входят металлургический комбинат в Темиртау, 8 угольных шахт в Карагандинской области, 4 рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. В компании трудятся около 39,5 тысячи человек. Андрей Гришин Международное информационное агентство «Фергана» Праздник Нооруз на главной площади Бишкека (Фото) 2012-03-21 13:42 Екатерина Иващенко 21 марта в Бишкеке (Кыргызстан) празднуют Нооруз – праздник, который иранские, тюркские и некоторые кавказские народы начинают отмечать в день весеннего равноденствия. Нооруз (Навруз, Наурыз, Руз-е Дехкан) часто воспринимается как национальный праздник того или иного этноса либо ассоциируется с исламом, поскольку большинство отмечающих его народов исповедует, в основном, эту религию. Между тем, история Нооруза восходит к временам «Авесты» - священной книги зороастризма, одной из древнейших пророческих религий. Согласно учению «Авесты», люди должны каждую весну отмечать появление жизни на земле, зародившейся «в шести видах» (небо, вода, земля, растения, животные и человек). Название праздника происходит от персидских слов нав – «новый» и руз – «день».

Праздничные мероприятия проходят на главной площади Бишкека – Ала-Тоо. Поскольку в празднике активно участвовал президент страны Алмазбек Атамбаев, журналистам велели прийти на час раньше, чтобы успеть досмотреть всех четыре раза, причем последние два досмотра - с собаками.

С раннего утра на площади проходила репетиция концерта, начало которого было назначено на 11:00. Ближе к открытию журналистов отогнали в один из углов площади, чтобы не мешали выступающим.

Часть площади, на которой выставлены ряды стульев, огорожена стеной милиционеров.

Людей с детьми на сидячие места не пускают, охрана бурчит, что стулья - для гостей с пригласительными билетами. Но потом кого-то удалось посадить.

В 10:30 пришел дипкорпус: послы США, РФ, Турции, Франции, Китая, Кореи и представители международных организаций. Возле них - импровизированный шатер со стульями, для первых лиц государства.

Первым пришел градоначальник Иса Омуркулов, пожал руки всему дипкорпусу. С десятиминутным опозданием пришел президент Алмазбек Атамбаев, рядом с ним разместились первый вице-премьер Аалы Карашев, глава администрации президента Жанторо Сатыбалдиев, спикер парламента Асилбек Жээнбеклов и мэр. Премьер-министр Омурбек Бабанов почему-то не пришел.

Метрах в пятидесяти от VIP-персон установлена сцена. Первым собравшихся поздравил градоначальник. За ним вышел на сцену президент: в пальто, костюме, синем галстуке и белом национальном колпаке.

Держа в руках бумажку с текстом на двух языках, президент произнес краткую речь: во-первых, похвастался, что на прошедшем саммите ЕврАзЭС в Москве он всем объяснил, что такое Нооруз, - а во-вторых, коротко рассказал собравшимся, как нужно праздновать.

«Ежегодно весной мы думаем: что же произойдет, будет ли в стране спокойно, - говорил президент, напоминая о двух весенних революциях: мартовской 2005-го и апрельской 2010-го. - Так давайте с этого года встречать весну и праздник с надеждами на хорошее будущее. Символично, что завтра в стране начнется Чемпионат мира по бильярдному спорту. И мы должны встречать весну не митингами и кровью, а чемпионатами и праздниками. Пусть весна войдет в каждое сердце, а в стране будет мир и спокойствие», - пожелал Атамбаев.

После началась концертная программа с танцами детей и выступлениями звезд кыргызстанской эстрады.

Отсидев час концерта, президент удалился, после чего оцепление частично было снято, и горожане смогли подойти ближе к сцене, рядом с которой были установлены юрты с праздничными угощениями.

В юрты, правда, пускали далеко не всех, - но по какому принципу охрана проводила отбор, непонятно.

Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» Трудовой кодекс джунглей: выигрывает тот, кто хитрей 2012-03-23 10:02 Мария Яновская 16 марта 2012 года «Фергана» напечатала статью «Обмануть гастарбайтера: и дешево, и сердито», в которой рассказывалась нехитрая история обмана трудового мигранта, приехавшего в Санкт-Петербург из Намангана в поисках работы. Напомним, о чем шла речь. Шерали Каримов, которому в ноябре исполнится 22 года, приехал в Санкт-Петербург из Намангана летом 2009 года. То одни, то другие посредники обещали ему оформить документы, но у них вечно «не получалось». Шерали работал отделочником на стройке на Ленинском проспекте, получал около 13 тысяч рублей в месяц и надеялся, что вот-вот начнет зарабатывать больше. Осенью 2011 года он пришел в ЗАО «Узбекистан СПб», которое, по словам Шерали, пообещало оформить документы и предложило работу на стройке на том же Ленинском проспекте. Шерали уверяет, что с него взяли 1000 рублей за оформление документов и договора. Однако, проработав больше месяца, парень не получил ни денег, ни документов, - и решил пожаловаться в прокуратуру и полицию. Мы отправили запрос в ЗАО «Узбекистан СПб», но до публикации на него никто не отреагировал. После того, как статья была напечатана, с нами все-таки связался юрист ЗАО - и у нас завязался диалог. Переписка юриста с комаром Наш письменный запрос в ЗАО «Узбекистан СПб» на имя юриста организации Маруфа Мухтарова звучал так. Уважаемый Маруф Мухтаров! Информационное агентство «Фергана» обращается к вам как к юристу ЗАО «Узбекистан СПб» с просьбой прокомментировать письменно следующую ситуацию. Наше агентство получило копию заявления нескольких граждан Узбекистана в полицию и прокуратуру Санкт-Петербурга. В этом заявлении, в частности, говорится о том, что в октябре 2011 года 20 граждан Узбекистана обратились в ЗАО «Узбекистан СПб» (далее - ЗАО) за помощью в оформлении документов и поиске работы. Они заключили договор с ЗАО, с них взяли деньги (500-1000 рублей с человека) и пообещали оформить документы, найти работу и проконтролировать заключение трудового договора с работодателем. Сотрудник ЗАО Отобек Ишанкулов объяснил, что у ЗАО «хорошие связи с УФМС и другими властными структурами», что ЗАО работает в интересах граждан Узбекистана и «никогда не даст их в обиду». Заявителям была предложена работа на стройке по адресу Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 55. Однако люди проработали около 40 дней, но не получили ни заработанных денег, ни обещанных документов. Когда граждане Узбекистана пришли в ЗАО и потребовали защитить свои права, то, по их словам, Отобек Ишанкулов начал им угрожать, что «сдаст в УФМС», и выгнал из помещения. Информационное агентство «Фергана» просит вас ответить на следующие вопросы: 1. Подтверждаете ли вы этот случай? Как вы можете его прокомментировать? 2. В какой должности в ЗАО работал Отобек Ишанкулов и когда он перестал сотрудничать с ЗАО? 3. Кто является застройщиком жилого дома по адресу Ленинский, 55, куда ЗАО направляет на работу граждан Узбекистана? Информационное агентство "Фергана" просит вас ответить в течение ближайшего времени (оператор ЗАО, с которой мы разговаривали по телефону, пообещала, что вы ответите сегодня). В противном случае мы будем вынуждены напечатать статью об этом инциденте без вашего комментария». Ответ последовал только после публикации. Сначала М.Мухтаров потребовал отправить ему «заявления граждан для ознакомления», а затем написал мне лично: «Из каких источников Вы черпаете информацию? Все Вы написали это похоже на уличные сплетни». После юрист ЗАО «Узбекистан СПб», г-н Маруфджон Мухтаров написал и письмо на имя главного редактора «Ферганы» Даниила Кислова (пунктуация и орфография первоисточника сохранены). Уважаемая главный редактор интернет ресурсу www.fergananews.com!!! Статья Марии Яновской «Обмануть гастарбайтера: и дешево, и сердито» конечно же интересная! До боли «смешная»! Да, ЗАО «Узбекистан СПб» с уважением относиться к интернет ресурсу www.fergananews.com, так как на данном ресурсе находят место наболевшие вопросы, а так же данный сайт блокируется всеми провайдерами Республики Узбекистан - И это Правильно! Хотим добавить и уточнить что издавна журналисты опубликовывали свои статьи под вымышленными псевдонимами и давлением группы лиц которые остаются за «Кадром». Немного истории. Как нам всем известно, что назойливых журналистов называют ПАПАРАЦИЙ, перевода с итальянского - Чрезмерно назойливый комар! Мы не думали что среди ваших журналистов находятся журналисты чей статус подходит под данное определение. Теперь о статье. Мы адекватны к критике. Но к критике по существу и обоснованную, имеющая под собою неоспоримые факты и материалы. Данная статья есть как ни как абсурд. ЗАО «Узбекистан СПб» начал свою деятельность с августа 2011 года, а 2009 году ЗАО «Узбекистан СПб» не было даже в проекте (мы писали, что Ш.Каримов приехал в Санкт-Петербург в 2009-ом, а в ЗАО «Узбекистан СПб» он пришел осенью 2011, так что никакого противоречия тут нет - ред.). Статья искажает факты, где выдаётся «желаемое» Марии Яновской за действительное, тем самым показывая профессиональную некомпетентность Марии Яновской. И на телефонные звонки отвечает юрист ЗАО «Узбекистан СПб» мужским голосом, т.к. является мужчиной! Доводим до Вашего сведения, что Мария Яновская ни разу не удосужилась лично навестить офис ЗАО «Узбекистан СПб»??? Коротко!!! Статья, а именно «Вы», активно мешаете развитию центра помощи гражданам Узбекистана! Одно из главных целей - Нашего центра стремление к гармонизации межэтнических отношений. Мы являемся активными участниками программ безопасный город и толерантность. В отличии от многих фирм-мошенников, которые существуют уже многие годы лет, обманными путями «обувающие» наших земляков, наш ЗАО «Узбекистан СПб» оказывает не только консультативно-правовую помощь, но и совместно с законодательными и правоохранительными структурами и организациями активно выявляет фирмы-мошенников для привлечении к уголовной ответственности, за их преступное деяние против наших Соотечественников. Мы активно сотрудничаем с властными структурами и правоохранительными органами Республики Узбекистан, по информационному обмену, создания баз и пресечения мошенников выходцев из Узбекистана. И следственно наше ЗАО «Узбекистан СПб» не выгодно мошенникам и данная статья, с придуманной историей, лабирует интересы мошенников. Наш центр хотел бы встретиться с вами в нашем офисе ЗАО «Узбекистан СПб». Наши контактные данные вы найдёте на сайте». Встретиться нам было затруднительно - я живу в другом городе, - но после такой переписки не вступить в личный контакт было нельзя. И я позвонила Маруфджону Ахтамовичу. Взгляд из ЗАО «Узбекистан СПб» - Мы открылись только 1 августа 2011 года, мы оказываем помощь иностранным гражданам, - стал рассказывать М.Мухтаров. - А про ситуацию, о которой вы спрашиваете, я могу рассказать. К нам пришли люди - Шухрат у них старший, бригадир он или кто, я не знаю, - и говорят: у нас нет работы, нужно кормить семьи… И мы их отправили туда, на Ленинский, потому что знали, что там нужны рабочие. Они сами пошли на эту стройку, сами переговорили с прорабом, посмотрели объем работ. И сами обо всем договорились. У нас есть договор с ООО «СК Форум» о предоставлении персонала, мы находим людей - а дальше события уже должны идти между работодателем и частным лицом. Они должны составить трудовой договор. - А в ваши обязанности не входит посмотреть, заключен ли этот договор? - А почему это должно входить в наши обязанности? - Потому что вы направляете людей на объект. Вы фактически являетесь агентством по трудоустройству. - Вот если бы мы были агентством по трудоустройству, то мы бы взяли с них деньги. Но мы не работаем как агентство. А они сами пошли на стройку, жили там, спали до двенадцати. На них все жаловались, говорили, что они испортили материалы. Работодатели начали нам предъявлять претензии, а я им говорю: вы же сами с ними работали… - Но вы несете хоть какую-то ответственность перед теми, кого направляете на работу? - Нет. Не несем. М.Мухтаров утверждает: да, пришла группа людей, договоров с ними никто не заключал, оформить им документы никто не обещал, денег с них не брали. Мигрантам просто сказали, что на Ленинском есть стройка, а все эти договоры с подрядчиком - не дело ЗАО. Проверять документы у мигрантов тоже никто не стал: «Кто там с документами, кто без… Мы же не имеем права отправлять людей на работу, если у них нет разрешения. А без документов никого брать на работу нельзя, но там взяли, хоть это и нарушение закона. Пошли навстречу. Люди же приезжают, как правило, без копейки - и живут там же, на стройке...» Маруфджон Ахтамович прислал нам договор ЗАО «Узбекистан СПб» с ООО «СК Форум» «по подбору персонала» от 11 ноября 2011 года. Согласно этому договору, ЗАО получает от «СК Форум» «1000 рублей за каждого предоставленного работника. Оплата услуг Исполнителя (ЗАО) производится по истечении 3 дней с фактического выхода кандидата на работу». Заказчик («СК Форум») обязан «рассмотреть кандидатуру, провести личную встречу с выбранными кандидатами и уведомить исполнителя о своем решении по предложенным кандидатурам». О том, что ЗАО будет контролировать договор, заключенный между Заказчиком и работником, в договоре нет ни слова. Итак, ЗАО поставляет работников «СК Форум», получает за каждого 1000 рублей - но ни за что не отвечает. Очень удобно. М.Мухтаров передал «Фергане» и «Акт приема-передачи работников Исполнителя для участия в производственном процессе Заказчика», количеством 15 человек. Имена работников не указаны, так что проверить, «наши» это гастарбайтеры или нет, невозможно. Рассказ Отобека Ишанкулова Шерали Каримов говорил, что в ЗАО их принял некий Отобек Ишанкулов, который якобы пообещал оформить документы, отвез к месту будущей работы, вел переговоры с подрядчиком, - а потом, когда строители пришли в ЗАО с претензиями, так и получив ни денег, ни документов, - выгнал их из помещения, пригрозив позвать ОМОН и ФМС. После разговора с М.Мухтаровым выяснилось, что Отобек Ишанкулов, действительно, работал администратором ЗАО «Узбекистан СПб» и «свел» рабочих с представителями «СК Форум». М.Мухтаров прислал нам копию заявления О.Ишанкулова в прокуратуру, где тот описывает возникший конфликт. Комендант некоего общежития сообщила Ишанкулову, что ей «необходимы иностранные граждане-отделочники для трудоустройства». «По этому вопросу мне позвонила генеральный директор ООО «СК Форум» Александрова Людмила Валентиновна, которая отправила мне на электронную почту протокол объёма работ, расценки и форму договора с бригадиром, - пишет Ишанкулов. - Изучив данные документы, руководство нашей организации пришло к выводу, что цены занижены и работа с данной организацией нецелесообразна». Однако в ЗАО обратился гражданин Узбекистана Шухрат Иргашев, который попросил познакомить его с представителями «СК Форум»: мол, земляки сидят без работы. «Мы [Ишанкулов и Иргашев] поехали на место строительства (на Ленинский проспект - ред.), где познакомились с представителем ООО «СК Форум» Ольховской Олесей, которая показала Иргашеву Шухрату объём работ и договорилась с ним о расценках и условиях оплаты. После этого он самостоятельно стал направлять туда рабочих, назначив их бригадиром своего племянника Хусанова Шербека», - описывает Ишанкулов. Через три-четыре дня, говорит Ишанкулов, ему начала звонить эта Олеся Ольховская, жалуясь на плохую организацию работы: мол, люди спят до полудня и плохо работают. Со слов Ишанкулова, Ольховская говорила, что объект не сдается в срок, требовала, чтобы был назначен старший над рабочими, который бы организовывал процесс и контролировал качество работ, и так далее. «В связи с тем, что были нарушены сроки поэтапной сдачи объекта, как мне объяснили Александрова Людмила Валентиновна (гендиректор «СК Форум» - ред.) и Олеся Ольховская, - не была произведена оплата по авансированию, и на питание рабочим выделялось мало денежных средств», - подробно пишет Ишанкулов. Дальше Ишанкулов рассказывает, что регулярно приезжал на стройку, встречался там с Шухратом Иргашевым и Шербеком Хусановым, разговаривал и с Л.Александровой, и с О.Ольховской. Представители «СК Форум» демонстрировали, что работа выполнена некачественно и не в срок, что материалы испорчены, инструменты пропадают, - а бригадиры требовали регулярно выделять деньги на еду и заявляли, что стройматериалы поставляются нерегулярно, у них простои, инструментов не хватает и так далее. 9 декабря 2011 года Шухрат Иргашев и Шербек Хусанов вызвали Отобека Ишанкулова на встречу и потребовали, чтобы тот добился выплаты денег. «Я стал разъяснять ситуацию, что имеются серьезные нарекания и замечания со стороны работодателя, и что как только качественно сдадут объекты, они получат свои заработанные деньги, - но не выслушав меня и путем угроз с меня стали требовать денежные средства в размере 300000 рублей, при этом скрыв тот факт, что они уже получили у генподрядчика 50000 рублей, [но] не выдали [эти деньги] рабочим», - пишет О.Ишанкулов в прокуратуру. Итак, если верить Ишанкулову, он лишь «познакомил» бригадира Иргашева с представителями «СК Форум», но когда стороны остались недовольны друг другом, то начали «давить» именно на посредника, полагая, что у того есть свои рычаги воздействия. С вопросом, кто же взял 300 тысяч рублей, видимо, сейчас разбирается прокуратура. В любом случае, гастарбайтерам, которые непосредственно занимались отделкой, эти деньги не достались. «Черные бригадиры» Я снова позвонила Шерали Каримову. - В ЗАО «Узбекистан СПб» утверждают, что не подписывали с вами никаких договоров… - Почему не подписывали? Подписывали! Но они должны были дать нам эти договоры на руки - и не дали. Мы поехали работать, а они все говорили: завтра! завтра! - и не дали никаких документов. Там ответственный был Отобек [Ишанкулов]. А бригадир надо всеми был Шербек Хусанов. И Шухрата Иргашева я знаю, он тоже бригадир. Шухрат часто приезжал, когда нам что-то надо было. Отобек обещал питанием обеспечивать - и не обеспечивал. И Олеся там была, они с Отобеком вместе работают. - Кому вы отдавали деньги за оформление документов? - Шербеку отдавали. Ситуация прояснилась. Непонятно лишь, «делился» ли Шербек деньгами, собранными за документы, с администратором ЗАО Ишанкуловым, - но это уже не так важно. Схема работы с мигрантами оказалась совершенно понятной. Работодатель поручает набор рабочих посредникам. Те, боясь упустить заказ - «стройка горит», - набирают на работу лишь бы кого, без проверки документов и профессионального соответствия. Мигранты платят за оформление документов и работают, как умеют, в ожидании зарплаты. Пока идет стройка, «черные бригадиры» берут деньги и у мигрантов, и у работодателя, и у посредника, - и делают вид, что сглаживают рабочие конфликты. Как только стройка (или этап работ) подходит к концу, работодатель заявляет, что его не устраивает качество работ, - и расторгает договор с посредниками, а те «кидают» нанятых мигрантов. Все друг друга обвиняют - но без денег, в результате, остаются только мигранты. Это такой «белый обман», когда все якобы поступают «по-человечески», «входят в положение», «помогают» - но в результате никто ни за что не отвечает. Для полноты картины оставалось найти кого-нибудь из «СК Форум», и я дозвонилась до г-жи Олеси Ольховской. - Мы занимаемся случаем с узбекскими гастарбайтерами… - Меня так же обманули, как и их, - моментально поняв, о чем речь, ответила Ольховская. - Я в этой ситуации глубоко не разбиралась. Я сама - лицо привлеченное. Я гражданка Украины, и человек помогал мне оформлять документы на гражданство. И я в порядке взаимозачета и в благодарность за то, что для меня сделали, сказала, что есть организация, которая готова предоставить фронт работ для рабочих, которые приехали… не знаю, откуда. Из Узбекистана, например. Директор «СК Форум» хорошая женщина, помогала мне, и что - мне трудно ей показать, где заказчик, где нуждаются в людях? Нет, конечно! В этом никакого преступления ни с моей, ни с ее стороны нет. Но я не в курсе, что там сегодня происходит - я последний раз там была в ноябре, числа десятого. По слухам знаю, что оттуда всех выгнали, потому что сроки сорваны, работы не выполнены. И я думаю, что все эти разговоры ни к чему не приведут, потому что недоделанная работа не будет оплачиваться. Это чисто мое субъективное мнение. А вообще решать проблему нужно только мирным путем - вы со мной согласны? Я слышала со стороны, что якобы заказчик имеет претензии к «СК Форум». Но точно сказать я не могу. Мне и те знакомы, и эти, - и я ни одну сторону принять не могу. - Но может, вы объясните схему… - Я не знаю никаких схем. Да, мы ездили на Ленинский проспект. Да, я передавала деньги тем людям, которым мне было сказано. А остальное - я не знаю, кто там что делал, кто что отвечал, какие схемы… - Это были деньги на еду или на зарплату рабочим? О каких суммах речь? - Я не вдавалась в подробности. Мне сказали: пойди и отдай такому-то человеку. Все. Мое дело - сторона. Я никакого участия не принимаю. Я приехала: Петя? Вася? Покажи паспорт. Смотрю - да, он. И отдаю деньги. - Это были Шухрат Иргашев и Шербек Хусанов? - Ну вот, у вас же вся информация есть, все вы знаете! А вопросы задаете… - Это они - «черные бригадиры»? - Откуда я знаю?! Откуда я знаю, что у них там происходит! Ни «черных», ни «белых» не знаю, это меня не касается. Они работают, они одна семья, они мне говорят: «Мы братья». Я что, буду подноготную выяснять? Братья - и братья, какое мне дело. Я никакого отношения к ним не имею. Вот у вас есть интерес - вы это и выясняйте. Дозвониться до гендиректора «СК Форум» нам не удалось. Но если Людмила Александрова решит выйти с нами на контакт - мы будем только рады. Шерали уезжает - Шерали, - сказала я, - говорят, вы халтурили на стройке. - Не было халтуры никакой, - возмутился узбек, - просто они отмазываются от всего. Я хороший отделочник, у меня все нормально было сделано. (Помолчал) Как вам кажется, можно там деньги будет получить? Столько работали - а денег нет… У меня билет на 26 марта, я домой уезжаю, хотел с деньгами… - Не знаю, - сказала я честно. - Похоже, что никто вам платить не собирается. - Значит, денег мне не ждать? - даже не спросил, а словно повторил за мной Шерали. Значит, не ждать. Мария Яновская Международное информационное агентство «Фергана» А.Атамбаев о блокировке «Ферганы»: «Закрывать сайты нельзя, парламент Кыргызстана обязательно вернется к этому вопросу» 2012-03-29 13:17 Даниил Кислов На фото: президент Кыргызстана А.Атамбаев. Фото © Султана Досалиева 26 марта, во время своей поездки в Бишкек, главный редактор «Ферганы» Даниил Кислов побывал в гостях у президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Краткая беседа с главой киргизского государства касалась сразу нескольких важных вопросов. Но главной оказалась тема блокировки сайта нашего агентства по постановлению парламента республики. Лидер Кыргызстана дал понять, что выступает против запретительных мер в информационном пространстве и выразил уверенность, что «поспешное» решение народных депутатов о цензуре в Сети будет пересмотрено. - Алмазбек Шаршенович, как Вы себя чувствуете в должности главы государства? Вы же давно хотели стать президентом? - Нет, я бы так не сказал. Меня вынудили зайти в политику. Я хотел просто заниматься бизнесом. - Но ведь политика — это тоже бизнес и большой бизнес? - Нет, для кого-то - бизнес, а для меня это - работа. Я не хотел бы оставаться в политике «бизнесменом». Вот были у нас президенты, которые вели какой-то свой бизнес, и это кончилось печально. Для меня это работа и свою работу я должен делать так, чтобы Кыргызстан стал совсем другой страной. И чтобы я эту работу выполнил и ушел с поста с поднятой головой, чтобы мне нечего было стыдиться. - Только что стало известно о визите российских энергетиков в Кыргызстан. Как дела с «бизнесом» с Россией? Есть ли в Кыргызстане выгодные отрасли для вложений и относится ли к ним энергетика? - Мы с Владимиром Владимировичем Путиным говорили об этом: соглашения или надо выполнять или ставить на них крест. Сейчас мы будем более прагматично подходить к любым инвестпроектам, прежде всего, исходя из интересов Кыргызстана. Конечно же, Россия – наш стратегический союзник и мы придерживаем проекты, не отдаем их никому, но сейчас, как говорится, время пришло. Рынок гидроэнергетики в регионе очень большой, а себестоимость – очень низкая. И подобных проектов в Кыргызстане много. Другое дело, что эти проекты надо немедленно реализовывать, ведь нам нужны рабочие места, надо поднимать экономику, мы не можем больше ждать. И об этом был разговор у меня с Владимиром Владимировичем Путиным и я очень рад, что он к этому активно подключился. - Сейчас для инвестиций, наверное, самое удобное время. Вы пришли на шесть лет и, вероятно, можете дать какие-то гарантии инвесторам. Российские инвесторы хотят сотрудничества с незыблемой властью, не так ли? Какие именно гарантии Вы дадите? - Мы готовы дать гарантии не только России, но и любому инвестору в том плане, что отныне все вопросы будут решаться транспарентно, открыто, и каких-то скандалов, как, к примеру, вот сейчас идут скандалы вокруг нескольких компаний мобильной связи, то такого больше не будет. Раньше инвестор шел в республику окольными, не всегда законными путями, и поэтому это заканчивалось скандалом. А теперь мы все вопросы будем решать открыто, вплоть до того, что, как вы знаете, уже сейчас у нас тендеры, конкурсы по реализации тех или иных объектов идут в прямом эфире по телевидению и это уже снимает все вопросы, и это и есть главная гарантия для инвестора в любом государстве. Отныне будет так и у нас в Кыргызстане. Это будут прозрачные поступления в бюджет. Ведь в прошлом у нас были случаи, когда месторождения золота или лицензии на мобильную связь отдавались за 7 долларов! Кыргызстан сегодня, имея столько природных запасов, не может быть больше бедной страной. - В своих московских интервью Вы подняли шумную тему о военной базе. Чем закончилась эта полемика между Вами и министерством обороны России? - Цель моих выступлений в Москве заключалась в том, чтобы напомнить: если есть соглашения, то их надо выполнять, причем, выполнять обеими сторонами. И отношения должны быть братские, товарищеские, партнерские. Если есть соглашение, то его должен выполнять не только Кыргызстан, но и Россия, то есть, любое министерство и ведомство России. - А какие у Вас отношения с Владимиром Путиным? Какими Вы видите ваши отношения в период его будущего президентства? - У меня очень хорошие отношения с ним, я очень его уважаю и ценю. Путин – это человек, который сохранил и укрепил Россию. Может быть, это парадокс, но вот даже то, что сегодня [в России] идет такая новая волна, требования демократических преобразований, то я думаю, что это тоже происходит во многом благодаря Путину. Ведь я помню то время, когда на повестке дня стоял совсем другой вопрос: где найти кусок хлеба, как выжить. И я знаю, что Владимир Путин тоже понимает необходимость демократических реформ, и я уверен, что Россия пойдет эволюционным путем – безо всяких революций, потому что иначе в России будет большая беда. И я уверен, что в будущем мы будем находить взаимопонимание с Владимиром Владимировичем, потому что он – человек слова. - Оцените межэтническую обстановку в Кыргызстане сегодня. - Ситуация, не буду скрывать, напряженная. Намного легче ликвидировать экономические последствия, но трещину, которая прошла между национальностями, залечить гораздо труднее. Я считаю, что в Кыргызстане сегодня национализм – одна из основных проблем, которая, впрочем, сегодня характера не только для нас, но и для России, и для других стран, как проблема XXI века. И мы ставим перед собою задачу решить эту проблему. Для меня это и в личном плане очень важный вопрос, ведь у меня интернациональная семья. Моя жена - татарка, а среди родственников в Оше есть кыргызы, узбеки, татары… И для меня то, что случилось в Оше – личная трагедия. Я, выросший в интернациональном селе, ранее и не мог представлять, что люди могут делиться на национальности. Я приложу все свои усилия для того, чтобы хотя бы заложить фундамент решения этой проблемы. - Как Вы намерены побороть гидру организованной преступности? Многие за рубежом считают Кыргызстан криминальным государством… - Криминальная проблема в Кыргызстане уже во многом решена. То, что было при прежней власти, когда генералы, силовики, власть вместе с бандитами убивали неугодных политиков, ушло в прошлое. В данный момент практически все криминальные авторитеты либо сидят, либо в бегах, так что нам удалось переломить ситуацию в свою пользу. Есть проблема с наркотрафиком, потому что в нем задействованы огромные деньги и не только местный криминал, а мафия международного уровня. И здесь в первую очередь нам помогает ФСКН России. Но намного сложнее, чем с криминалом, бороться с коррупцией и с национализмом – в тысячи раз. Насчет криминала вы можете быть спокойны: Кыргызстан уже не криминальная страна, это «красная страна», если говорить в специфических терминах. Рэкета, сбора дани бандитами у нас уже практически нет. - По тому, что Вы неоднократно цитировали публикации нашего агентства, я понял, что Вы активно читаете наш сайт. В связи с этим не могу не задать Вам вопрос о прошлогоднем постановлении парламента Кыргызстана о блокировке «Ферганы.Ру», реализованном в начале этого года. - Вы знаете, парламент проходит стадию становления и иногда, особенно в прошлом году, принимались некоторые поспешные решения… Конечно, это огорчает. Лично я считаю, что если ты политик, ты должен быть готов к тому, что СМИ будут критиковать, «поливать» тебя, даже давать «чернуху». Но закрывать сайты или газеты – это не способ борьбы, это не тот путь. - А каким путем надо с этим «бороться»? - Путем открытой полемики, предоставления документов и фактов. Я огорчен, что не могу сегодня зайти на «Фергана.Ру»… - Хотите, мы научим Вас пользоваться прокси-серверами? - … и я все-таки думаю, что парламент повзрослеет, и некоторые свои поспешные решения будет пересматривать. - Насколько парламент сегодня поддерживает Вас лично? - Несмотря на то, что как президент я не принадлежу ни к одной партии, в парламенте у меня есть достаточная поддержка и надеюсь, она будет усиливаться. Дайте немножко времени, и парламент заработает по-настоящему, а некоторые свои незрелые и поспешные решения обязательно пересмотрит. Ведь и Кыргызстан сам проходит сегодня период становления как демократическая страна, меняется и растет и парламент. Однако мне хотелось бы, чтобы и ваш сайт давал аргументы и факты с разных сторон. Ведь в прошлом году на Кыргызстан обрушилась информационная атака, на самом деле ситуация там [в Оше и Джалал-Абаде в июне 2010 года. – прим. ред.] была не совсем однозначная. Именно поэтому сразу после инаугурации я издал указ о том, чтобы еще раз изучить и расследовать причины июньской трагедии на юге Кыргызстана в 2010 году. В том числе мы уточняем и восстанавливаем реальную хронологию тех событий. Я думаю, что многие оценки, в том числе и на вашем сайте, были преждевременны. Факты начинают ясно вырисовываться только со временем. И эти новые факты мы обязательно предоставим журналистам. Но подчеркну еще раз: закрывать сайты нельзя, и, думаю, парламент обязательно вернется к этому вопросу . Беседовал Даниил Кислов Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: В СИЗО прошел День открытых дверей. Для журналистов 2012-03-29 19:11 Екатерина Иващенко Фото Екатерины Иващенко. Больше фото — в Галерее «Ферганы» 21 марта 2012 года в бишкекский СИЗО-1, где 16 января произошли массовые беспорядки, пригласили журналистов на пресс-тур. Во-первых, чтобы показать, что жизнь в СИЗО налажена, выломанные замки заменены, а камеры, которые были открыты, теперь закрыты. Во-вторых, для того, чтобы опровергнуть многочисленные заявления, которые были сделаны в местных СМИ уволенными после беспорядков работниками ГСИН (Государственной службы исполнения наказания), в которых они повторяли, что часть камер в СИЗО по-прежнему открыта и арестанты свободно могут передвигаться по помещению. Последнее подобное заявление было сделано 23 марта бывшим первым заместителем председателя ГСИН Калыбеком Качкыналиевым (он был уволен вскоре после 16 января). По сообщению ИА 24.kg, на пресс-конференции он заявил: «Я поговорил с сотрудниками СИЗО, они подтвердили известный мне факт прогуливающегося по коридорам криминального авторитета по кличке Бек, который раздавал указания арестантам. Камеры открыты, а «блатные» продолжают угрожать арестантам». Спустя шесть дней так же свободно, как Бек, смогли пройтись по коридорам СИЗО и журналисты. Утром работников СМИ встретили председатель ГСИН Шейшенбек Байзаков и новый начальник СИЗО Марс Джусупбеков, который был назначен на эту должность в декабре 2011 года, после увольнения Ильмира Аллаярова. Аллаярова обвинили в том, что он «в нарушение порядка содержания заключенных предоставлял свободу передвижения на территории режимного учреждения членам ОПГ, именуемой «общак», которые свободно проникали во все камеры и, применяя физическое насилие, вымогали деньги у заключенных». «Часть этих денег получал сам Ильмир Аллаяров. Кроме того, бывший начальник СИЗО-1 вымогал деньги практически за все - за перевод из камеры в камеру, свидание с родственниками, прием передач», - сообщила тогда ГСИН. Прогулка по СИЗО На данный момент в СИЗО содержится 1534 арестанта (из них 96 женщин, 17 несовершеннолетних, среди которых две девочки). 66 заключенных сидят пожизненно, 60 человек (набираются из «новеньких») осуществляют хозработы, 28 находятся на тюремном режиме, 60 ждут этапа в колонию. Отвечая на вопросы, женщина-контролер женской части СИЗО с улыбкой отметила, что работать с женщинами легче: они более спокойные и беспорядков не устраивают. Однако в целом сложилось впечатление, что мужчины живут «лучше». Журналистам продемонстрировали прибранные камеры с телевизорами, электрочайниками, коврами и холодильниками, пакетами с фруктами и недешевым Fairy у раковин. Мужчины благосклонно отнеслись к появлению журналистов, не отказывались показать камеры, отвечали на вопросы и даже фотографировались. Они ни на что не жаловались, их все устраивало. Часть согнанных в совершенно пустую комнату арестантов сняла перед камерами верхнюю одежду и продемонстрировала голые спины, подтверждающие отсутствие следов пыток. Журналистам наглядно продемонстрировали и суп в огромной кастрюле, густой, с кусками мяса, который выглядел на удивление вкусно и аппетитно. Отмечу, что в СИЗО заработали три парикмахерские, где работают арестанты. На момент пресс-тура выломанные замки были заменены, двери – укреплены. О прошлом побоище напоминают лишь обшарпанные двери и стены. И вообще, конечно, СИЗО - не курорт. Построенное в 1948 году замызганное и обшарпанное здание со спертым воздухом, неприятным запахом и тусклым освещением производит неприятное впечатление. Те арестанты, в камеры к которым журналисты попасть не успели, наблюдали за нами сами. Для этого им надо было лишь просунуть в дверной глазок, достаточно большой, два пальца с осколком CD-диска вместо зеркала. Арестанты могут самостоятельно открыть «кормушку» (окошко в двери). Предполагается, что закрытую на замок «кормушку» может открыть только работник СИЗО, чтобы осмотреть камеру или подать еду, но арестанты могут закинуть веревку на замок и, потянув ее вниз, открыть окошко. Персонал СИЗО пожимает плечами: «за всеми уследить невозможно». Через «кормушки» арестанты вытягивают руки с дисками или зеркалами, чтобы видеть друг друга, и общаются. В камерах я увидела кухонные ножи. Позже глава ГСИН Шейшенбек Байзаков заявил, что они не запрещены, но когда я начинала фотографировать ножи, надзиратель поспешно забирал их и прятал за спину. Оказались неликвидированными и «переговорные веревки», которые протянуты с верхних окон СИЗО. Комментируя «Фергане» замеченные нарушения, Ш.Байзаков философски заметил, что «коммунизм тоже не сразу строился, но камеры закрыты и улучшения налицо. Мы вам все показываем не для того, чтобы хвастаться, а чтобы показать, что мы ничего не скрываем. А что касается нарушений, то глупо думать, что в СИЗО нет нерадивых сотрудников, которые не занесут в камеру сотку (мобильный телефон) или наркотики». Доволен улучшением ситуации и Марс Джусупбеков. Как он рассказал «Фергане», ранее ежемесячно в «общак» только из СИЗО-1 поступало до 180 тысяч долларов, все эти деньги вымогались у арестантов. Сейчас этого нет, так же пресечены все передвижения арестантов по территории СИЗО. «Сейчас и передачи доходят до арестантов без взятки. А раньше передача стоила от 20 до нескольких сотен сомов. 95 процентов арестантов благодарны нам, что мы навели порядок, что их перестали долбить, вымогать деньги… Грош нам цена, если камеры в СИЗО будут открыты. После 16 января все сотрудники СИЗО нам сказали, что, наконец, смогли почувствовать себя настоящими контролерами», - сказал Джусупбеков. Кстати, Марса Джусупбекова, который уже 16 лет работает в системе ГСИН, воровской «общак» даже «приговаривал к смерти» за принципиальность в работе. В 2008 году, когда он занимал пост замначальника колонии №16 (строгого режима), на него было совершено покушение. Началось с того, что Марс решил вывезти из колонии «смотрящего» Эрмека Урманбетова, который смог запугать почти всех сотрудников колонии. Урманбетов договориться с Джусупбековым не смог, после чего «общак» решил Марса и еще одного из дежурных помощников начальника колонии устранить физически. Убийство было назначено на 15 августа, день дежурства М.Джусупбекова. Но днем раньше осужденные напились по поводу чьей-то свадьбы (в те годы подобные застолья в колониях были в порядке вещей), и убили «не тех» двоих офицеров. Пытались застрелить Джусупбекова и четырьмя годами ранее, в 2004 году, когда он исполнял обязанности колонии №8. Пожизненник: «Тут и нормальные люди срываются, с ума сходят» Чтобы лучше понять, что происходит в СИЗО, я попросила у М.Джусупбекова разрешения на интервью с кем-либо из «пожизненников», или ПЛС, как их называют («пожизненное лишение свободы»). Без лишней бумажной волокиты начальник СИЗО разрешил прийти уже на следующий день. Прихожу. Меня проводят в специальную комнату 2.5 на 3 метра, разделенную решеткой. С одной стороны прикрученный к полу железный стул, с моей стороны - стул и стол. Тусклый свет проникает через маленькое зарешеченное грязное окно. Минут через 10 приводят заключенного в наручниках. Спрашиваю у него разрешения на интервью. Он соглашается, но не разрешает публиковать свое имя и фамилию, не хочет рассказывать о том, за что сел. Разрешает назвать лишь год рождения – 1980 и статью, за которую отбывает наказание – «Убийство». Осужден был в апреле 2001 года. Арестанта заводят на его половину комнаты, за решетку, снимают наручники. Конвой удаляется, мы остаемся один на один. Грустные глаза, спокойная, без жаргона речь, изредка проскальзывает улыбка – я успокаиваюсь. Отсидев больше десяти лет, он надеется выйти на свободу. Во время долгой беседы комнатушка наполняется дымом, окурки падают прямо на пол… - Почему вас содержат в СИЗО, а не в колонии? - Нас меняют: пару месяцев там отбываешь наказание, потом тебя переводят сюда. Вот так и катаемся. В колониях легче, там люди, даже ПЛС сидят в бараках, а тут в камерах. В лагере люди себя нормально чувствуют, спокойнее. - Как изменилась ситуация в СИЗО после беспорядков 16 января? - Мне сложно ответить, потому что ПЛС находятся в подвале, мы в беспорядках не участвовали. Участвовали те, кто наверху сидит. На наших камерах запоров больше, мы двери не выламывали. Наши камеры закрыты всегда. И «блат-хат» у нас тоже нет, уют сами себе создаем, как можем («блатные хаты» - камеры с повышенным комфортом, где отбывают наказание авторитеты. До беспорядков в «блат-хатах» в СИЗО стояла мягкая мебель, плазменный телевизор и т.п. - ред.). Да, камеры были раньше открыты. Есть такой человек – «положенец», - если возникали недоразумения, он их разрешал, он же следил, чтобы те, кто в чем-то нуждались (в одежде или лекарствах), получали это. Сейчас возможности ходить по камерам нет. Нет сейчас у нас и сотовых телефонов. - Во время беспорядков одним из требований заключенных была отставка главы ГСИН Шейшенбека Байзакова. Как сейчас складываются отношения арестантов с ним? - Ну да, все, что произошло тогда, было неправильно. Мы против него. Этот человек в системе не работал (Ш.Байзаков был назначен на должность председателя ГСИН в мае 2010 года, до этого он работал в системе МВД - ред.), так не делается, когда с утра в камеры приходит спецназ и начинает всех избивать. Мы знаем эти вещи, мы знаем, что «шмон» - это их (сотрудников СИЗО) работа. Мы никогда от него не отказывались, они заходили и делали свое дело, а в этот раз получилось, что с утра, когда все спали, пошел топот, начали заходить в камеры и избивать. Ну, и мы начали таранить камеры. - Почему тогда все неожиданно утихло, вы прекратили голодовку и требовать отставки Байзакова? - Эти вопросы я не решаю. - Один ПЛС рассказывал, что вам не нужны открытые камеры, так как при желании заключенные сами договариваются с кем надо и камеры открывают. …Да, до 16 января было легче. Сейчас уже все контролируют и сотрудников меняют. Сейчас сотрудники разные, с кем как поговоришь… - Мне рассказывали, что в камерах нельзя иметь ножи, и если ты в порыве гнева взял нож, то должен идти до конца… - Да, это так, за это спрос. - Но накануне во время пресс-тура я фотографировала ножи в камерах… - Кухонные ножи у нас есть. Нам нельзя иметь холодное оружие. Кинжалы, например. - После 16 января в СМИ появилась информация, что Байзакова «заказали», ну а Джусупбекова «приговорили к смерти» еще раньше. - Вы знаете, если бы мы захотели… - Что это значит? - Конечно бы, сделали. Если меня задевают, то как мне быть? Сидеть и бояться? Но зачем его убивать? Так-то мы с головой дружим, нам еще и из-за него страдать? Да, мы пожизненно заключенные, но мы все равно живем надеждой и ждем пересмотра, справедливости. - В 2008 «захотели», было покушение… - Тогда это было по пьяни. Тогда из-за одного человека все мы пострадали. В тот день один ПЛС напился и пырнул сотрудника колонии, и началось. После нас всех вывезли из колонии, где мы жили в бараках, в СИЗО, в камеры. То убийство сделали заказным, а виноватыми - пожизненников. Хотя многие сотрудники знают, что тогда с нашей стороны ничего такого не было. - Расскажите, как вы живете, по сколько человек в камерах? - Всего для ПЛС 24 камеры, из них 16 находятся в подвале. В подвальных камерах сидят по 2 человека, в верхних – до 7 человек. Подвальные камеры маленькие, примерно 1,5 на 3 метра. Конечно, наверху, в большой 8-местной камере нам легче. Раньше, в 2002 году, в таких камерах с двойными койками жило по 4 человека, каждую неделю кто-то умирал. В прошлом году я писал бумаги омбудсмену, прокурору, чтобы они посмотрели, как мы живем. У нас даже в приговорах написано, что мы должны содержаться в колониях строго режима, а не в камерах. Там-то бараки. Здесь же есть те, кто сидит годами. Да, бывают мужские недоразумения, но мы стараемся их «раскидать», решить. Есть свод правил, которые объясняются людям: не брать чужого, не материться, разговаривать с уважением. Кто не следует правилам, те уходят из камер, или их выживут. Отдельно сидят «беспредельщики», те, кто убивал детей и бабушек, насиловали. Душ – раз в неделю, прогулки каждый день по часу. - Что вы можете сказать о питании? - Мы его едим, ведь у нас тоже бывает, что нечего есть, так как передачи заканчиваются, поэтому постоянно требуем улучшения питания. - Накануне нам показывали аппетитную еду с мясом… - Ну, вы сами знаете, что это организовано к приезду журналистов. Даже на воле к приезду любой организации наводят порядок. На завтрак нам дают что-то наподобие каши. Но мы его не берем, потому что его невозможно кушать, мы таким на воле скот кормим. Лучше посидеть голодными и дождаться обеда. На обед борщ, горох с мясом. По утрам дают немного сахару. Хлеб постоянно. - Как вы проводите время? - Сидим. В СИЗО возможности работать нет, в лагерях есть мастерские. Люди делают поделки из дерева – сундуки, шкатулки. Деньги за это мы не получаем, все обмениваем. Если нам нужен, например, телевизор, ковер или одежда, то договариваемся с родными. Как эти вещи попадают на выставки? Когда намечается выставка, к нам приходят сотрудники колонии и просят наши изделия для выставки, мы отдаем. Здесь мы читаем книги, которые получаем с воли. Библиотека есть, но она вся давно перечитана, ее надо обновлять. - Нарды? Карты? - Играем в нарды и шахматы. Если играем в карты, то просто так, на интерес и деньги не играем, у нас нет возможности платить. - Как нет? А с каких денег собирался «общак» в 180 тысяч долларов еженедельно? - Вырученные за поделки деньги являются общими. В чем нуждаемся, на то и тратим. Если праздник, просим что-то нам купить. А телевизоры, радио и другие вещи в камеры мы получаем от родственников. Само начальство-то нам ничего не может дать, даже килограмм известки, чтобы комнату побелить. Вот сами себе и создаем уют. - Как собираете «общак»? - Никто никого не грузит. Например, будут у меня деньги - я их отдам. Они никуда не уйдут, они контролируются. Если мне надо будет, например, я заболею, а у моих родных их не будет, я обращусь в «общак». Например, «поймаю» я 50 сомов, могу отдать пять, а могу и все. Такого, что есть ставки, нас «грузят» и бьют арматурой, - такого нет. - А как вы можете «поймать» 50 сомов? - Могу… - К вам приходят священники? - Да, перед новым годом приходил один, не заходил и не разговаривал, просто через «кормушку» раздавал подарки. В лагерях тех, кто читает пятничный намаз, отпускали в специальное помещение. Здесь мы тоже это просили, но нам так и не разрешили. - Как часто у вас свидания? - В СИЗО - одно в год длительностью сутки в специальной комнате для свиданий, с душем и туалетом. А короткие – три раза в год по часу через телефон. Конечно, мало. Мы просили Байзакова увеличить количество свиданий, но пока безрезультатно. Раньше также на свидание пускали до 4 человек, то есть не только родственников, но и друзей. Сейчас только двое и только родственники, чтобы фамилия была одна и та же. Родственники ведь тоже не приходят с пустыми руками, от них тоже есть польза – хоть банку краски принесут. С передачами все нормально, часто приходят. Правда, сейчас нам не могут передавать телевизоры, паласы, шторы и прочее. Более того, их хотят забрать. Ладно, хотите забрать – забирайте, но создайте нам нормальные условия. То есть, они нам не могут создать условия и хотят забрать то, что мы сами достали. Как быть без телевизоров? Люди их смотрят и хоть немного отвлекаются, а так в четырех стенах с ума можно сойти, всякое может произойти. - Какой возраст у пожизненников? - Разный. Один даже есть 1989 года. Есть кому по 50-60 лет. - Много у вас тех, кто сидит за июньские события? - Кажется, восемь человек. Что они рассказывают? Что друг друга даже не знают, их на суде «сделали» соучастниками. Я все это послушал – просто беспредел. Видимо, тогда надо было кого-то сажать. - Люди не ходят с ума в камерах? - Бывает. Недавно один повесился, в изоляторе два дня один посидел - и повесился. - Вы следите за событиями, произошедшими в апреле и июне 2010 года? - На юге была виновата сама власть. Надо же было людей отвлечь: в Бишкеке на площади почти 90 человек застрелили, как лошадей. Это был хаос, надо было забыться, и людей отвлекли на юг. А когда Отунбаева пришла к власти, у нас появилась надежда: как-никак она женщина, думали, может у нее появится материнское чувство, начинали писать прошения о пересмотре хотя бы тех дел, по которым люди отсидели уже по 10 лет. Никакого ответа. - У вас есть какое-то пожелание, чего бы вы хотели? - В первую очередь, пересмотра дела. В 2007 году, когда страна отказалась от смертной казни, все наши приговоры заменили на пожизненное лишение свободы. Тогда нам обещали пересмотры дел, но дела «пересмотрели» автоматически: почти 200 дел за три месяца. Фактически никакого пересмотра не было. По своей статье я уже не должен сидеть, я свое отсидел, уже должен находиться на воле. Преступление совершил, когда был молодым, до этого судим не был. Но все решают деньги и власть. У кого есть деньги - живут на свободе. Людей за четыре трупа оправдывают, мы-то про все знаем, информация к нам доходит. Я думаю, чтобы откупиться, мне бы хватило 10 тысяч долларов, но таких денег просто не было. За один труп никто не сидит пожизненно, даже за два не сидят. Да, есть люди, которые совершили что-то на пожизненное, но некоторых надо отпускать. Всем известны примеры, как люди с деньгами или известными фамилиями избегали наказания. В прошлом году приезжала правительственная комиссия в колонию №16, где я тогда отбывал наказание. Я им рассказал свою историю, спросил, как мне быть. Мне прямо сами члены комиссии ответили, что если нет у меня денег, то сидеть мне дальше. Получается, что без денег мы не люди. Ну а во-вторых, хотелось бы улучшения питания и условий содержания. Я же говорю, что тут невозможно: и нормальные люди срываются, с ума сходят. - Какой вы видите свою дальнейшую жизнь? - Мы живем надеждой, надеемся на справедливость, что власть поменяется, будет проведена судебная реформа. Но, думаю, такого не будет, уже 12 лет сижу, нет изменений. Хотя в законах написано, что если ты сидишь определенный срок, при хорошем поведении администрация может ходатайствовать об изменении приговора, после очередного суда могут изменить приговор или перевести в колонию-поселение. Но что-то нет такого. Сидит у нас один человек уже 15 лет, не было никакого пересмотра. Вслед Пока готовился материал, пресс-служба ГСИН распространила пресс-релиз, в котором говорилось: один из «ПЛС» - приговоренный к пожизненному лишению свободы Болот Курбанахунов - потребовал пересмотреть приговор по его уголовному делу. «Для того чтобы на его требование обратили внимание, 42-летний Б.Курбанахунов, отбывающий наказание за убийство в столичном СИЗО-1, 27 марта 2012 года написал заявление начальнику следственного изолятора, в котором официально заявил об объявлении голодовки. При этом он отметил, что претензий к руководству ГСИН и администрации СИЗО-1 не имеет. Осужденный Б.Курбанахунов находится в СИЗО-1 с ноября 2005 года. Об объявлении заключенным голодовки начальник СИЗО-1 М.Джусупбеков проинформировал прокурора по надзору за законностью в исправительных учреждениях М. Акматалиева», - говорится в документе. Екатерина Иващенко, фото автора Международное информационное агентство «Фергана» Китай в ожидании «перестройки»? 2012-03-30 11:21 Михаил Калишевский Около двадцати последних лет весь мир взирает на Китай со смешанным чувством восхищения и тревоги. Фантастические темпы экономического роста, позволившие несоизмеримо увеличить промышленный, финансовый и военный потенциал, превратили Поднебесную в один из глобальных «центров силы», претендующий на роль едва ли не ведущей державы XXI века. Уже сейчас Китаю сулят роль главного «локомотива», вытягивающего мировую экономику из кризиса. Подобную точку зрения высказала, например, глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард во время своего недавнего визита в Пекин. Однако с недавних пор параллельно всему этому все громче звучат голоса о том, что китайское «экономическое чудо» закончилось, и столь прославляемая китайская модель развития «дала трещину». В результате пресловутый «локомотив» вынужден все сильнее притормаживать, чтобы не понесло вразнос. Впрочем, еще одна часть экспертов полагает, что «локомотив» в любом случае вот-вот остановится, поскольку новых импульсов для продолжения движения не предвидится, а старые близки к точке затухания. Что-то неладно в Поднебесной... Далеко не все ладно и со знаменитой политической стабильностью, которая так сильно восхищает поклонников «китайского опыта», особенно российских. Собственно, картина никогда и не была идиллической. Просто Китай оставался и остается достаточно закрытой страной, а потому во внешний мир просачивалась лишь часть информации о подлинной политической ситуации. Но и того, что просачивалось, вполне достаточно, чтобы понять: в придавленном «крышкой» коммунистической диктатуры китайском «котле» происходят довольно бурные процессы. И кровавая бойня, устроенная в 1989 году на площади Тяньаньмэнь, лишь загнала эти процессы вглубь. Достаточно в последовательности вспомнить массовые выступления, связанные с запретом секты «Фалуньгун», численность которой превысила численность компартии, не затухающие крестьянские волнения, диссидентское движение, развивающееся, несмотря ни на какие репрессии, а также совсем недавние бунты рабочих-мигрантов. Само собой сюда следует добавить Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный район, где ситуация вот уже несколько десятилетий колеблется на грани партизанской войны. Наконец, отчетливо проявились признаки серьезных разногласий и борьбы за власть в высшем руководстве Китая. Речь, конечно же, идет о случившейся 15 марта отставке Бо Силая - главы крупнейшего в мире мегаполиса Чунцин. Специалисты отмечают, что такой скандальной «разборки» в партийной верхушки в Китае не было со времен расправы над «бандой четырех» в конце 70-х. На китайском политическом небосклоне закатилась едва ли не самая яркая звезда, что серьезно обострит на борьбу за власть перед осенним съездом Коммунистической партии Китая (КПК). И едва ли эта борьба благотворно повлияет на ситуацию в стране. И вряд ли сделает внешнюю и военную политику Поднебесной более стабильной и предсказуемой.

Оборотная сторона «китайского чуда» Поклонники «китайского опыта», завороженные гигантскими темпами роста экономики страны, упорно игнорируют изначальную ущербность китайской экономической модели. Безусловно, огромную роль в экономических успехах страны сыграли известные реформы, связанные с именем Дэн Сяопина, позволившие запустить в действие рыночные механизмы. Но не меньшую, а, возможно, даже большую роль сыграло и жесткое администрирование, если не сказать произвол, в отношении собственного населения. Ведь основой китайского роста было не столько стимулирование экономической активности населения и тем более не высокий уровень технологий, сколько предельная дешевизна рабочей силы. Открытие КНР для мировой торговли и инвестиций было связано с тем, что правящая бюрократия обеспечила наиболее выгодные условия эксплуатации и даже сверхэксплуатации местных трудовых ресурсов. До сих пор продолжительность рабочего дня в Китае зачастую превышает 12 часов, при том, что многие работают без выходных. Сюда необходимо добавить запрет профсоюзной деятельности, практически полное отсутствие пенсионной системы и правовую дискриминацию трудовых мигрантов из сельской местности. Известно, например, о существовании своего рода визового режима при перемещении китайских граждан, живущих во «внутренних районах» в «специальные экономические зоны» Юго-Востока и Юга. Именно там формировалась «капиталистическая витрина» современной КНР, в то время как параллельно продолжал существовать совершенно другой Китай, где на основе советских технологий 50-х годов на типично социалистических предприятиях штампуют чугунные чушки по известному принципу «план по валу – вал по плану». Зарплата на таких предприятиях, естественно, не шла и не идет ни в какое сравнение с зарплатой в пресловутых «специальных зонах», доход от которых, впрочем, позволял «держать на плаву» социалистическую промышленность «внутренних районов» и не выбрасывать людей на улицу. Все это, понятное, дело усугубляло региональные экономические диспропорции, прежде всего, в уровне жизни населения различных регионов, в характере социально-экономических отношений и даже в ментальности, включая отношение жителей различных регионов друг другу. В перспективе такая «разноголосица» и «разнонаправленность» может самым драматическим образом сказаться на государственном единстве Китая, даже если не принимать в расчет наличие в этой стране очень серьезных межэтнических и межрелигиозных проблем. И сейчас месячный заработок трудовых мигрантов на фабриках Юго-Востока и Юга составляет всего около 200 долларов. Конечно, за последние годы оплата труда в КНР выросла. Но она остается намного ниже уровня развитых стран. Так, средняя зарплата даже в городах находится в разбросе от 300 до 800 долл. А в сельской местности уровень жизни по-прежнему колеблется на грани нищеты. Но в том-то и дело, что именно деспотический бюрократический режим обеспечивает эксплуатацию работников без оглядки на международные трудовые нормы или права человека, чем вполне «компенсирует» расходы на оплату труда. Китайская экономика выросла главным образом за счет жесткой ориентации на экспорт. Такая ориентация обеспечила рост производства стали и других материалов, автомобилей и иных товаров, но не создала условий их устойчивого сбыта. С началом кризиса мировой экономики 2008-2009 годов, ударившего по китайской внешней торговле, стало ясно, что Китай больше не может обойтись без интенсивного развития внутреннего потребительского рынка. Стали прилагаться значительные усилия в этом направлении. По «настоятельным просьбам» властей банки оказали промышленности и потребителям кредитную поддержку. В КНР были развернуты крупные строительные программы в сфере инфраструктуры и жилья. Однако все эти меры оказались явно недостаточными из-за низких доходов населения. Эксперты отмечают, что в стране за годы экономического подъема выросли города-призраки, возникли дороги, по которым некому ездить. Даже рост производства автомобилей уперся в бедность китайских граждан. Кредит не работал, потому что бензин оставался для многих потенциальных автовладельцев слишком дорогим. Однако пекинские власти, судя по всему, были по-прежнему убеждены, что экстенсивное расширение индустрии, наращивание производства и экспорта, а также большие строительные проекты и далее позволят поддерживать китайский экономический «драйв». С целью вытягивания мировой экономики из кризиса, без чего невозможен устойчивый сбыт китайского экспорта, правительство КНР стало вкладывать больше средств в американские долговые обязательства, чтобы помочь США стабилизировать мировую финансовую систему. Но этого оказалось явно недостаточно, чтобы стимулировать рост потребления китайских товаров. Ведь в 2010-11 годах все еще сильно сказывались последствия кризиса, к тому же нарастала угроза новых экономических неурядиц. Статистические выкладки, свидетельствующие о том, что Китаю удалось выйти по абсолютным показателям на место второй экономики мира и даже кое в чем «догнать и перегнать Америку», звучали, конечно, очень лестно для пекинского руководства. Однако что делать с этим вторым местом, если спрос на китайский экспорт в Европе снижается, а в США по меньшей мере не растет? Часть экспертов заговорила о том, что экономика КНР стала работать по большей части «вхолостую», и ее неизбежно ждет снижение темпов роста. Правда, Китай и сам заинтересован в сокращении темпов роста, чтобы избежать перегрева экономики. Недаром же Всекитайское собрание народных представителей утвердило план снижения темпов роста с 9,25 до 7,5%. Однако скептически настроенные наблюдатели обращают внимание на самый настоящий спад во многих значимых отраслях китайской экономики, ускорение инфляции и прочие факторы, свидетельствующие, что Китай вместо плавного снижения может ожидать «жесткое приземление»: вместо целевого роста в 7,5% по итогам 2012 год этот показатель едва достигнет до 5%. Кроме того, резкое наращивание производства в Китае во время кризиса привело к взлету госдолга с 1,03 трлн долл. в конце 2010 года до 2,78 трлн долл. в марте 2012 года, что равно 43% ВВП. К тому же немало проблем накопилось у китайских банков. И теперь даже простое замедление экономического развития грозит кредитному сектору возрастающим невозвратом. Правда, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао недавно заявил, что замедление роста ВВП страны нужно рассматривать как позитивный фактор для мировой экономики и заверил, что это поможет реструктуризации китайского народного хозяйства. Впрочем, подобного рода рассуждения не слишком успокаивают инвесторов - прямые иностранные инвестиции в Китай продолжают снижаться. По сообщению министерства торговли КНР, в феврале 2012 года страна привлекла 7,7 млрд долл., что на 0,9% меньше, чем в тот же период 2011 года. Торговый баланс Китая по итогам февраля приобрел рекордный дефицит в 31,5 млрд. долларов. Кроме того, снижение в нынешних условиях реальной заработной платы в США облегчает «возрождение» американской промышленности, своего рода «реиндустриализацию» Америки, что грозит китайским товарам новыми протекционистскими барьерами. Наконец, осложняется положение КНР и в области международных финансовых отношений – ряд экспертов полагает, что из-за затруднительного состояния китайской экономики уже перейден тот предел, когда Пекин может повышать заниженный курс своего юаня, чего от него настойчиво требуют США и прочие партнеры. Как в Советском Союзе? Не будет преувеличением сказать, что все эти годы интенсивный экономический рост был по существу основой сохранения политической стабильности в Китае. Поэтому, когда в 2008–2009 годах китайская экономика ощутила на себе воздействие мирового кризиса, в Поднебесной сразу же обострилась социально-политическая ситуация. Массовые увольнения зачастую вызывали крупные волнения рабочих, включая недавние беспорядки с участием рабочих-мигрантов в провинции Гуанчжоу. Потерявшим место из-за проблем на мировом рынке бывшим селянам было непросто вернуться в свои деревни. Традиционная общинная организация жизни была разрушена рыночными реформами, мелкие участки не могли прокормить владельцев, и многие из них были проданы. Да и в целом распродажа земель обострила взаимоотношения между крестьянами и новыми землевладельцами, что периодически вызывает самые настоящие крестьянские восстания. Наконец, произошли массовые волнения в Тибете, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других областях страны. До недавних пор власти, судя по всему, рассчитывали исключительно на то, что экстенсивное наращивание производства в конечном итоге решит все проблемы. Никаких серьезных политических и социальных реформ не предполагалось, а то, что предлагалось, носило чисто декоративный характер. Замедление, а возможно, и спад уже в ближайшей перспективе несет угрозу нарастания массового недовольства. Опять же потому, что для удержания населения под контролем необходим постоянный экономический рост, однако, обеспечивать его все труднее. В этих условиях не могли не обостриться и не выйти на поверхность противоречия в правящей верхушке, которые, похоже, носят не только регионально-клановый, но и идеологический характер. Дело Бо Силая Знаковым событием в этом плане стало недавнее отстранение от должности чунцинского партсекретаря Бо Силая. Этот деятель относится к «наследникам» - неформальной группировке внутри партии, объединяющей отпрысков из семей высокопоставленных руководителей компартии. Он вырос в семье Бо Ибо (1908-2007) -- сподвижника Мао Цзэдуна, а затем и одного из ближайших соратников Дэн Сяопина. Начав свою службу в глухой провинции, Бо Силай сделал блестящую карьеру, пиком которой стала должность партийного секретаря в крупнейшем городе Китая, равным по статусу отдельной провинции. Этой осенью по итогам XVIII партсъезда он должен был стать могущественным постоянным членом Политбюро. О Бо Силае открыто говорили как о представителе «пятого поколения руководителей» — команды «принцев», которая осенью этого года сменит тандем Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао и будет править Поднебесной до 2022 года. Правда непосредственным преемником верховного лидера КНР был назначен вице-председатель КНР Си Цзиньпин, а на место премьера наметили протеже генсека Ху Цзинтао вице-премьера Ли Кэцяна. Но Бо Силаю все равно прочили одно из самых высоких мест на китайском политическом Олимпе. Этот партийный функционер избрал довольно необычный для китайской бюрократии способ приобретения общенационального политического авторитета: в 2009 году он развернул в Чунцине кампанию по борьбе с коррупцией под лозунгом «Уничтожить зло». Жертвой этой кампании стал замначальника местной полиции Вэнь Цян, расстрелянный в июле 2010 года. Всего же в Чунцине были арестованы свыше 3,3 тыс. человек. Сотни из них были осуждены на длительные сроки, включая более 100 чиновников городской администрации. Усилиями СМИ и народной молвы образ Бо Силая приобрел черты сказочного витязя, изрубившего в капусту гидру коррупции. Однако в его деятельности был еще один, весьма интересный аспект. Борясь с «моральным разложением», Бо Силай начал продвигать ценности времен Мао: горожане стали получать SMS с цитатами из «великого кормчего», появились рингтоны с популярными песнями эпохи Мао. В стране заговорили о новой «чунцинской модели» развития. Главными ее постулатами стали борьба за социальную справедливость, коллективизм, патриотизм и опора на патерналистское государство. Эта модель начала продвигаться как альтернатива действующей либеральной «гуандунской модели», названной в честь 100-милионной провинции Гуандун – одной из сверкающих витрин «капиталистического» Китая. Чунцин же стал опорной базой для партийных интеллигентов из числа, так сказать, «новых левых» - близких к бывшему лидеру КНР Цзян Цземиню сторонников сильного государства, государства - гаранта социальной справедливости, ради которой можно и должно ограничивать капиталистический рынок. Это, естественно, не могло остаться без ответа. В гонконгскую прессу стали попадать «утечки» о жесткой полемике на заседаниях Политбюро между Бо Силаем и Ван Яном, возглавляющим парторганизацию провинции Гуандун. Ван считается идеологом «правых» и представителем конкурирующей с «принцами» группировки «комсомольцев» - выходцев из комсомола, которым в начале 80-х руководил нынешний генсек Ху Цзинтао. По некоторым данным, именно последний был инициатором критики Бо Силая. Все разрешилось, однако, как-то быстро, неожиданно и скандально: Бо Силая «подставил» его ближайший соратник по борьбе с коррупцией Ван Лицзюнь, ставший главным героем невероятно темной истории. В начале февраля этот «честный полицейский» явился в консульство США в городе Чэнду. Там Ван Лицзюнь якобы попросил политического убежища, обещая передать американцам некие материалы о коррупции в китайской верхушке. Американцы Вана выпроводили, его тут же арестовали, а Бо Силая отстранили от должности и вскоре тоже взяли под стражу.

По некоторым данным, ему собираются предъявить обвинения в незаконных арестах, пытках и убийствах соперников и конкурентов в ходе легендарной борьбы с коррупцией. Есть также сведения, что ему могут вменить в вину даже попытку государственного переворота. Интересно, что вскоре после объявления об отставке Бо Силая китайская сеть микроблогов Sina Weibo (аналог запрещенного в КНР Twitter) заполнилась комментариями, в которых его сравнивали с Борисом Ельциным. «Я сразу вспомнил про Ельцина. Того тоже зажали в угол, но он все же выиграл», - писали пользователи. Правда, теперь арест сильно снизил шансы Бо Силая вырваться «из угла». Да и сравнение с Ельциным сильно хромает: Бо, скорее, можно было бы сравнить с неким симбиозом Нины Андреевой и Егора Лигачева – хотя бы из-за явной апелляции к идеалам времен «великого кормчего» и «ультралевой» риторики. К тому же падение этого деятеля побудило международные правозащитные организации напомнить об участии Бо Силая в жестоких политических репрессиях. Как утверждает Информационный центр «Фалунь Дафа», к «активной работе» на данном направлении Бо Силая побудил лично Цзян Цземин, который напутствовал его следующими словами: «Вы должны показать свою жесткость в отношении «Фалуньгун», как показал свою железную волю Ху Цзиньтао в 1989 году, подавляя тибетский бунт. Это будет ваш политический капитал».