| ← Декабрь 2014 → | ||||||

|

7

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

21

|

||||||

|

27

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Митинги в Кыргызстане: Конники, юрты, перекрытия дорог

|

Митинги в Кыргызстане: Конники, юрты, перекрытия дорог 2014-12-20 17:16 Екатерина Иващенко Ежегодно в Кыргызстане проходят сотни митингов. Пожалуй, самым страшным из них можно считать переросший в революцию митинг у здания Форума в апреле 2010 года. Его итогом стала гибель 87 человек, побег из страны президента Курманбека Бакиева и приход к власти оппозиции. Что митинг перерос в государственный переворот - неудивительно, ведь в последние годы правления президента Курманбека Бакиева публичные акции протеста в Кыргызстане пресекались всеми возможными способами, законодательные акты о проведении мирных собраний были максимально ужесточены. Так, в 2008 году в стране прошло 20 митингов, в 2009-м - 74 митинга. Смена режима дала больше свободы населению, которое снова стало выходить на улицы. За девять месяцев 2010 года было зафиксировано уже 222 акции протеста. Как правило, до 2013 года митинги проходили относительно спокойно. Затем ситуация поменялась: на качество и количество митингов повлияли аресты оппозиционеров. Так, самыми яркими за последние два года стали: - закончившийся введением чрезвычайного положения митинг 31 мая 2013 года за денонсацию соглашений по «Кумтору»; - митинг сторонников осужденного депутата от партии «Ата-Журт» Камчыбека Ташиева 31 мая 2013 года, результатом которого стал захват здания областной администрации в Джалал-Абаде и назначение оппозицией своего губернатора; - очередной митинг по «Кумтору» 7 октября 2013 года, когда было совершено нападение на полпреда правительства Эмиля Каптагаева; - многотысячный митинг в Оше в поддержку Мелиса Мырзакматова с участием конников во время выборов нового мэра 15 января 2014 года; - митинг в Оше 2 декабря 2013 года, организованный сторонниками арестованного депутата Жогорку Кенеша (парламента) Ахматбека Кельдибекова, во время которого митингующие попытались захватить здание обладминистрации; - мирный митинг оппозиции в сквере им.Горького в Бишкеке 10 апреля 2014 года, которому предшествовало антиконституционное (и позже отменённое) решение запретить на месяц проведение митингов в Бишкеке; - продолжением акций протеста в защиту Кельдибекова стало блокирование стратегической трассы Ош-Иркештам почти на месяц (с 27 мая по 22 июня 2014 года). Напомним, что во время перекрытия трассы митингующие избили нескольких сотрудников. Также был нанесен многомиллионный ущерб стране из-за простаивания фур с грузом. В ответ на эти протестные действия власти Кыргызстана создали специальный полк МВД для обеспечения правопорядка во время массовых собраний. Приказ о его создании был подписан еще в начале ноября 2013 года, а первое построение личного состава состоялось в Бишкеке 25 января 2014-го. Правда, страна пока так и не увидела, как действует спецполк, даже во время самых долгих и жестоких митингов, например, когда бушевали сарууйцы и поджигали машины, или когда сторонники Кельдибекова избивали милиционеров. Появилась и реакция властей на блокирование дорог. В октябре 2014 года депутаты проголосовали за уголовную ответственность за незаконное перекрытие дорог (от штрафа до трех лет лишения свободы, в зависимости от тяжести последствий). История законов о митингах Мало кому это известно, но вплоть до 2002 года проведение митингов в Кыргызстане регулировалось постановлением Президиума Верховного Совета СССР. Об этом «Фергане» рассказала глава правозащитной организации «Кылым-Шамы» Азиза Абдирасулова, которая занимается мониторингом мирных собраний с 2003 года. «Это не означает, что митингов до 2002 года не было. Например, 2001 год был ужасным, когда тысячи людей выходили на акции протеста, и их постоянно задерживали и сажали. Тогда действовала Конституция 1998 года, и там было написано, что каждый гражданин имеет право на участие в мирных собраниях. Мы, правозащитники, ссылались на нее. А милиционеры - на Закон «Об органах внутренних дел», где говорилось об административной ответственности за выход на митинг». Конституция Кыргызстана, статья 34. 1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний. Никто не может быть принужден к участию в собрании. 2. В целях обеспечения проведения мирного собрания каждый вправе подать уведомление в органы власти. Не допускаются запрет и ограничение проведения мирного собрания, а также отказ в его надлежащем обеспечении ввиду отсутствия уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдения формы уведомления, его содержания и сроков подачи. 3. Организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности за отсутствие уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение формы уведомления, его содержания и сроков подачи. Закон Масалиева также был признан репрессивным: время и место митинга определяла местная власть. Однако позже эта норма была признана антиконституционной. И только после смены власти в апреле 2010 года правозащитникам удалось под эгидой омбудсмена и Министерства юстиции протолкнуть нынешний Закон «О праве граждан собираться мирно, без оружия, свободно проводить митинги и демонстрации». «Конечно, его тоже немного «отшлифовали». Тем не менее, на всем постсоветском пространстве у нас самый лояльный закон. В Узбекистане на митинги не выйдешь, в Таджикистане - я бы тоже не сказала, что люди могут свободно проводить митинги, ну а чем закончился митинг в Жанаозене в Казахстане, все прекрасно знают», - рассказала Абдирасулова. Митинги за два последних года С годами менялось не только количество, но и качество митингов. Так, «Фергана» уже писала о том, что с 2005 года приметной особенностью акций протеста оказалось участие в них женщин и в стране появился ОБОН – «отряд баб особого назначения», цель которых - не только выходить на митинг и кричать о несправедливости, но и в случае чего дать отпор милиционерам. А выгоден ОБОН тем, что в азиатской стране милиционеры трогать женщин не будут. ОБОН и сегодня никуда не исчез, женщин на митингах продолжают использовать до сих пор. Стали модными и другие действия митингующих: возведение юрт и привлечение конников. Об этом говорилось в презентованном 15 декабря отчете «Право на свободу мирных собраний и практика его реализации в Кыргызской Республике», подготовленном правозащитной организацией «Кылым Шамы» и общественным объединением «Молодежная правозащитная группа». Согласно отчету, за 7 месяцев 2014 года было проведено 328 собраний (в прошлом году за аналогичный период - 551 собрание). Из них 42% пришлось на Бишкек, 21% - на Джалал-Абадскую область и 14% - на Ош и Ошскую область. Немаловажно, что 60% (63% в прошлом году) всех митингов преследовали общественно-политические цели и только 40% (в прошлом году - 37%) социально-экономические. Почти в два раза увеличилось количество спонтанных собраний, эта цифра равна 67% в этом году против 34% в прошлом. Планируемых акций протеста стало в два раза меньше - 33% против 66%. Большая часть собраний, 94%, проводится без передвижения людей, то есть статично.

Однако это объясняется не высоким уровнем политической грамотности населения, а тем, что митингующие, которые хотят решить социально-экономические проблемы, не ощущают реакции властей и поэтому целенаправленно политизируют свои требования, чтобы на них обратили больше внимания. Наблюдатели признают, что в большинстве случаев такая тактика срабатывает. 20 мая 2014 года сотрудники ОВД задержали шестерых участников акции против вхождения Кыргызстана в Таможенный союз и доставили их в отделение милиции: якобы активисты загородили аллею перед Белым домом (здание администрации президента) и мешали проходу жителей столицы, игнорируя просьбы милиционеров отойти. Первомайский районный суд Бишкека, который рассматривал дела об административном правонарушении, «оправдал» троих активистов, двоим — вынес предупреждения. 31 августа 2014 года в Бишкеке сотрудники ОВД задержали двух граждан, которые намеревались провести на главной площади акцию, приуроченную ко Дню независимости. По пояснениям одного из организаторов несостоявшейся акции, они планировали раздать горожанам красные ленточки с символикой Кыргызстана. Власти были уведомлены о намерении провести акцию. И в нынешнем, и в прошлом году в 75% случаев митинги проводились без уведомления, которое, напомним, не может являться причиной для запрета митинга. Однако часть собраний была остановлена именно из-за отсутствия уведомления. Отмечено, что власти стали меньше реагировать на требования митингующих. Это объясняется тем, что часть собраний была прекращена, а организаторы и участники - задержаны в самом начале акции. Руководитель общественного объединения «Молодёжная правозащитная группа» Улугбек Азимов отметил, что «в стране начал применяться избирательный подход при запрете мирных собраний. Людей с митингов доставляли в суд, где решался вопрос о привлечении их к ответственности по статьям «мелкое хулиганство» или «неповиновение милиции». При этом никто не рассматривал вопрос, что право этих людей на проведение мирного собрания было нарушено. По результатам прошлого года половине задержанных на митингах предъявили «неповиновение милиции», причем в большинстве случаев законность этого неповиновения не была проверена. Однако чиновники от мэрии отметили, что главная проблема для них во время митингов – это как раз отсутствие уведомления о предстоящем собрании. Причем, по мнению мэрии, в уведомлении должны быть заинтересованы сами митингующие, потому что это поможет обеспечить их безопасность. «Нас не уведомляют о времени собрания, количестве людей и применяемой аппаратуре. Люди перекрывают дороги, устанавливают юрты и самовольно подключают аппаратуру к электричеству, что небезопасно. Не соблюдают санитарные нормы, не устанавливают биотуалеты для митингующих, не убирают за собой мусор», - перечислил У.Азимов резоны городских властей. Что касается организаторов митингов, то в отчете сказано, что 50% собраний было инициировано частными лицами и группами лиц, а 18% - политическими партиями. На третьем месте среди организаторов митингов стоят НПО. Как и в 2013 году, большинство собраний проходило с участием до 50 человек. С 14% до 24% выросло количество собраний с участием от 100 до 300 человек. В 90% случаев на митингах присутствовали сотрудники ОВД, призванные наблюдать за порядком. Количество сотрудников милиции, привлеченных для поддержания порядка во время собрания, в большинстве случаев колеблется от 2 до 20 человек. На каждом пятом собрании безопасность обеспечивали от 21 до 50 милиционеров. Только во время пяти собраний, а это лишь 1,1% от общего числа, присутствовало более 200 сотрудников ОВД. Что касается мест проведения, то в 27% случаев (46% в прошлом году) местом проведения становились улицы и дороги, часть которых перекрывалось, поскольку такие акции автоматические гарантируют внимание СМИ. В 13% случаев (в прошлом году - в 15%) люди используют для митингов площади. При этом 36% собраний проводились в местах, где митинги не разрешены: на объектах с опасным производством, на железных дорогах, в государственных организациях здравоохранения, в детских дошкольных учреждениях и т.д.

Правозащитников поддержал омбудсмен Бактыбек Аманбаев, который также подтвердил, что в 2013 и 2014 годах во время акций протеста было много незаконных задержаний. «Несмотря на закон, ситуация далека от совершенства. Власти вольно трактуют законы». Конники - плохо. Юрты - пусть Важно, что в спектре методов социального протеста, освоенных кыргызстанцами за два последних десятилетия, особое место занимает перекрытие дорог - этим массовым действием сопровождается четыре процента всех собраний. Причем перекрываются стратегические трассы. Еще одной набирающей популярность формой привлечения внимания стало возведение юрт. Но правозащитники не считают это нарушением законов, так как в юртах люди могут проводить голодовки и отдыхать во время длительных акций.

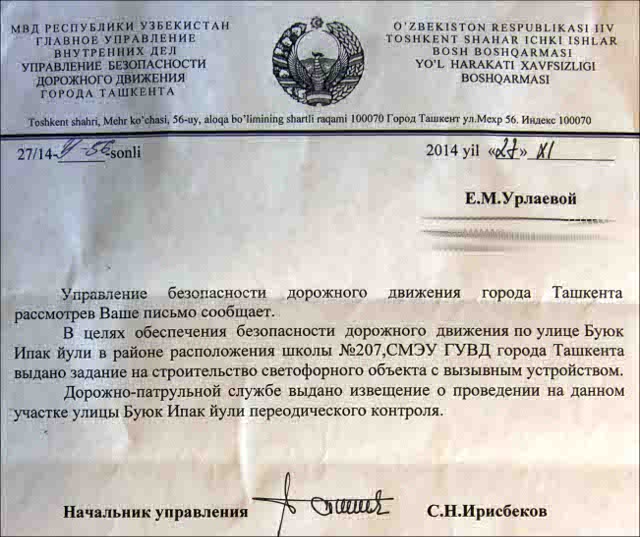

Также последние два года каждое шестое собрание сопровождалось усиленным звуком, что является помехой для окружающих. Правозащитники отметили, что замер шума должна проводить Бишкекская санэпидемстанция, а эта услуга стоит 320 сомов. И вот здесь возникает вопрос: кто будет платить за замер? Правозащитники выступили категорически против привлечения конников, которые являются элементом устрашения и поэтому подпадают под законодательный запрет «использовать оружие и другие вещи, которые могут навредить участникам митинга». В отчете также затронут вопрос, что милиция не разгоняла даже не мирные собрания. «Рассматривая разгон как крайнюю меру, правоохранительные органы, учитывая возможные последствия, больший упор сделали на использование менее ограничительных методов, нежели разгон, и такая тактика дала свои положительные результаты. Сотрудники правоохранительных органов приняли достаточно разумные меры для содействия собранию и для защиты его от нанесения ему вреда. Во всех случаях, когда возникала конфронтация, были использованы переговоры, посредничество для ведения диалога, что помогло достичь приемлемого решения. Разгон не применялся и в тех случаях, когда имели место насильственные действия со стороны небольшой группы участников собрания. В отношении них меры были приняты позже, уже по окончании собрания», - говорится в документе. Единственное, что не меняется на митингах с годами – это культура их проведения. Журналистам все так же небезопасно работать на мирных собраниях: неизвестно, чем они закончатся. Хочется напомнить слова Азизы Абдирасуловой, которые она сказал нам в интервью еще четыре года назад, но которые актуальны до сих пор: «Я думаю, это не только обязанность правозащитников, но и обязанность каждой политической партии – работать со своим электоратом, все айыл-окмоту (сельские управы) должны работать со своим населением, потому что во время апрельских событий и событий на юге участвовало больше молодых людей из сел, чем горожан, и они понятия не имеют о правильном поведении на митингах. Погромы они называют митингом, поджоги они называют митингом, когда они отнимают оружие у правоохранителей – это для них тоже митинг. Я считаю, что необходима государственная инициатива - людям, студентам в вузах нужно объяснять, что такое мирное собрание». Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» Таджикистан: На границе с Афганистаном похищены четверо пограничников 2014-12-22 10:51 ИА Фергана.Ру  Как рассказал пресс-секретарь управления полиции северной провинции Кундуз (Афганистан) Сарвар Хусейни, похищение произошло в уезде Имам-Сахиб, куда таджикские пограничники пришли нарубить дров. Узнав об их прибытии, боевики движения «Талибан» в результате внезапной атаки захватили таджикских военнослужащих. По словам Хусейни, талибы, вероятно, удерживают пленных в кишлаке Каламгузар. В обмен на освобождение граждан Таджикистана они требуют освободить своих сторонников, находящихся в таджикских тюрьмах, сообщает Озоди (таджикская служба Радио Свобода)со ссылкой на главу уезда Имом Сохиб провинции Кундуз. По сведениям телеканала «Ариана-ТВ», операция по освобождению таджикских пограничников уже началась. В силовых структурах Таджикистана информацию о похищении четверых пограничников подтвердили, расследованием инцидента занимается Госкомитет национальной безопасности республики, передает «Азия-плюс». Международное информационное агентство «Фергана» Домой ехать опасно: Норвегия приостановила депортацию иммигрантов-узбеков 2014-12-22 10:58 ИА Фергана.Ру  Узбекские беженцы вернулись домой и были арестованы Что же вызвало такое решение норвежцев? Дело в том, что, как оказалось, власти этой скандинавской страны внимательно смотрят каналы узбекского телевидения. Из прошедшей недавно на Первом телеканале Узбекистана передачи, о которой мы рассказывали (см. статью Узбекистан: Государственный телеканал представил узбекских беженцев в Норвегии экстремистами и гомосексуалистами), миграционные органы Норвегии узнали, что узбекские власти арестовали несколько человек, вернувшихся из Норвегии домой. Среди арестованных как люди, которые ранее получали убежище в Норвегии, но тем не менее отправились на родину, так и граждане Узбекистана, возвратившиеся домой после того, как их ходатайство о предоставлении убежища было отклонено. В передаче рассказывалось, что эти арестованные получили статус беженца в Норвегии путем обмана и являются религиозными экстремистами и гомосексуалистами. Напомним, что в Узбекистане гомосексуализм считается уголовным преступлением. По сведениям Ассоциации «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA), базирующейся в Париже, репрессиям подверглись 18 человек, вернувшихся в Узбекистан из Норвегии. Из их показаний узбекские власти получили сведения о тех, кто сейчас находится в Норвегии. Теперь риску подвергаются и живущие в Узбекистане родные беженцев: многих ограничили в праве выезда за границу и увольняют с государственной службы, сообщает веб-сайт руководителя AHRCA Надежды Атаевой. Национальной полиции миграционной службы Норвегии временно запрещено высылать из страны иммигрантов-узбеков. Как долго продлится этот запрет, неизвестно, однако власти Норвегии решили разобраться в том, насколько оправданы депортации, а также в том, почему бывшим и нынешним гражданам Узбекистана опасно возвращаться на родину. Озаботились проблемами узбеков на родине и норвежские журналисты. Несколько главных изданий страны ведут собственное расследование ситуации совместно с адвокатами узбекских иммигрантов. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Правозащитники добились установки светофора у ташкентской школы 2014-12-22 11:41 ИА Фергана.Ру  Как сообщает ПАУ, в Ташкенте на автотрассе Буюк Ипак йули рядом со школой №207 часто происходили дорожно-транспортные происшествия (ДТП), в которых пострадавшей стороной становились школьники. Последнее ДТП произошло в ноябре 2014 года: на ученицу пятого класса наехал автомобиль, девочка в тяжелом состоянии и множественными переломами была доставлена в реанимацию. Узнав об этом, лидер ПАУ Елена Урлаева и корреспондент одного из независимых веб-сайтов решили предать ситуацию огласке и добиться установки на опасном участке дороги светофора. Они пообщались с родителями учеников школы №207 и написали жалобы в различные инстанции. В МВД Узбекистана жалобу на наезды детей не принимали, правозащитникам пришлось пикетировать приемную ведомства, фотографировать милиционера, который отказывался принимать заявление. Они также пригрозили, что вместе с родителями школьников перекроют автотрассу.

В итоге ПАУ добился, что жалоба была принята. Вскоре правозащитники получили уведомление о том, что начальником управления безопасности дорожного движения Ташкента С.Ирисбековым принято решение о строительстве светофорного объекта с вызывным устройством и проведении дорожно-патрульной службой периодического контроля на указанном участке у школы №207.

Эта новость воодушевила членов ПАУ и родителей школьников, они благодарят С.Ирисбекова за решение, которое обезопасит детей от наезда автотранспорта. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Правозащитники добились установки светофора у ташкентской школы 2014-12-22 11:41 ИА Фергана.Ру  Как сообщает ПАУ, в Ташкенте на автотрассе Буюк Ипак йули рядом со школой №207 часто происходили дорожно-транспортные происшествия (ДТП), в которых пострадавшей стороной становились школьники. Последнее ДТП произошло в ноябре 2014 года: на ученицу пятого класса наехал автомобиль, девочка в тяжелом состоянии и множественными переломами была доставлена в реанимацию. Узнав об этом, лидер ПАУ Елена Урлаева и корреспондент одного из независимых веб-сайтов решили предать ситуацию огласке и добиться установки на опасном участке дороги светофора. Они пообщались с родителями учеников школы №207 и написали жалобы в различные инстанции. В МВД Узбекистана жалобу на наезды детей не принимали, правозащитникам пришлось пикетировать приемную ведомства, фотографировать милиционера, который отказывался принимать заявление. Они также пригрозили, что вместе с родителями школьников перекроют автотрассу.

В итоге ПАУ добился, что жалоба была принята. Вскоре правозащитники получили уведомление о том, что начальником управления безопасности дорожного движения Ташкента С.Ирисбековым принято решение о строительстве светофорного объекта с вызывным устройством и проведении дорожно-патрульной службой периодического контроля на указанном участке у школы №207.

Эта новость воодушевила членов ПАУ и родителей школьников, они благодарят С.Ирисбекова за решение, которое обезопасит детей от наезда автотранспорта. Международное информационное агентство «Фергана» Пакистан: В ближайшее время казнят около 500 заключенных 2014-12-22 14:41 ИА Фергана.Ру  По его словам, прошения этих заключенных о помиловании были отвергнуты президентом Мамнуном Хуссейном, МВД санкционировало казнь. Напомним, 17 декабря, после нападения боевиков движения «Талибан» на школу в Пешаваре, врезультате которого погибли, по последним данным, 148 человек, премьер-министр страны Наваз Шариф объявил об отмене моратория на смертную казнь, введенного в 2008 году. По словам юриста из пакистанской группы правовой помощи, в камерах смертников ПАкистана находятся более 8000 человек, десять процентов из них осуждены по обвинению в терроризме. С 19 декабря 2014 года уже были казнены шесть человек, включая россиянина Ахласа Ахлака, который обвинялся в покушении на бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, передает РИА Новости со ссылкой на AFP. Глава МВД Пакистана предостерег террористов относительно возможных ответных действий. «Мы не должны терять бдительность, если хотим отомстить за жертв пешаварского теракта. Мы находимся в состоянии войны, мы выиграем эту войну», - отметил Чоудри Нисар Али Хан. Международное информационное агентство «Фергана» Пакистан: В ближайшее время казнят около 500 заключенных 2014-12-22 14:41 ИА Фергана.Ру  По его словам, прошения этих заключенных о помиловании были отвергнуты президентом Мамнуном Хуссейном, МВД санкционировало казнь. Напомним, 17 декабря, после нападения боевиков движения «Талибан» на школу в Пешаваре, в результате которого погибли, по последним данным, 148 человек, премьер-министр страны Наваз Шариф объявил об отмене моратория на смертную казнь, введенного в 2008 году. По словам юриста из пакистанской группы правовой помощи, в камерах смертников Пакистана находятся более 8000 человек, десять процентов из них осуждены по обвинению в терроризме. С 19 декабря 2014 года уже были казнены шесть человек, включая россиянина Ахласа Ахлака, который обвинялся в покушении на бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, передает РИА Новости со ссылкой на AFP. Глава МВД Пакистана предостерег террористов относительно возможных ответных действий. «Мы не должны терять бдительность, если хотим отомстить за жертв пешаварского теракта. Мы находимся в состоянии войны, мы выиграем эту войну», - отметил Чоудри Нисар Али Хан. Международное информационное агентство «Фергана» ЦИК Узбекистана: Большинство мест в парламенте получили либерал-демократы 2014-12-22 16:18 ИА Фергана.Ру  Мирза-Улугбек Абдусаломов. Фото «Газета.Uz» По его словам, в прошедших накануне выборах в Законодательную (нижнюю) палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, а также в областные, районные и городские кенгаши (советы) народных депутатов приняли участие более 18 миллионов 400 тысяч избирателей, что составляет 89 процента от общего числа внесенных в списки. 8311 избирателей воспользовались правом досрочного голосования. По предварительным итогам выборов, в нижнюю палату узбекского парламента избраны депутаты по 113 избирательным округам. В 22 округах ни один из кандидатов не смог набрать половины голосов, и там пройдут повторные выборы. В тот же день, 21 декабря, прошла конференция Экологического движения Узбекистана, на которой тайным голосованием были избраны 15 депутатов парламента – по специальной квоте. Окончательные итоги выборов и списки депутатов парламента будут опубликованы до 31 декабря. Напомним, по итогам предыдущих выборов, которые состоялись 27 декабря 2009 года, в депутаты парламента было избрано 53 представителя УзЛиДеП, 32 – НДПУ, 31 – «Миллий тикланиш» и 19 – «Адолат». На основных выборах избрали 111 депутатов, еще 24 мандата были «разыграны» 10 января 2010 года. Международное информационное агентство «Фергана» «Такая революция мне не нужна!» Как устранить дефицит газа и электроэнергии в Узбекистане 2014-12-22 17:55 Тошпулат Рахматуллаев «Основной задачей Акционерной компании “Узтрансгаз” является бесперебойное обеспечение природным газом потребителей Республики Узбекистан...» Фото с веб-сайта Uztransgaz.uz. В третьем материале из цикла «Такая революция мне не нужна!» самаркандский журналист Ташпулат Рахматуллаев предлагает свой рецепт избавления от дефицита природного газа и электроэнергии, который досаждает населению Узбекистана на протяжении многих последних лет. По его мнению, главное – власть должна разговаривать с населением, признавать трудности и честно разъяснять их причины и способы решения проблем. И тогда, считает журналист, революции в Узбекистане не бывать. Предыдущие статьи из цикла «Такая революция мне не нужна!» можно прочитать здесь и здесь. Что мешает изменить сложившуюся в Узбекистане ситуацию и решить вопрос обеспечения населения природным газом и электроэнергией? Многие задаются вопросом: раз АК «Узтрансгаз» и ГАК «Узбекэнерго» и их подразделения на местах не уделяют должного внимания этой проблеме, почему молчат местные органы власти? Может быть, действительно дефицит газа и электроэнергии на внутреннем рынке Узбекистана связан с их постоянно увеличивающимся экспортом и уменьшением подачи на внутренний рынок? Задачей АК «Узтрансгаз», как утверждает ее официальный сайт, «является бесперебойное обеспечение природным газом потребителей Республики Узбекистан… Компания со дня независимости уделяет огромное внимание на то, чтобы «голубое топливо» поступало в каждый дом» (грамматика сохранена). Но жизнь показывает, что поставленную задачу акционерная компания не выполняет. А что же местная власть? Главы администраций области и города на разных собраниях и совещаниях обещают строго наказать виновных, требуют улучшить обеспечение населения природным газом. Но их слова и угрозы ни к чему не приводят. Почему? Мне не раз приходилось беседовать со специалистами, которые знают эту сферу и ее проблемы изнутри. По их словам, газ в центральных трубах есть и его хватает, несмотря на экспорт. Но АК «Узтрансгаз» не разрешает увеличивать объем для Самаркандской области. Все дело в задолженности, которая составляет более 400 миллиардов сумов ($166 млн по официальному курсу). Более 91 процента долга, по утверждению газовиков, приходится на долю населения. Местная же администрация не просит «Узтрансгаз» об увеличении объемов поставок, так как это приведет к росту долга всей области. За дебиторскую задолженность Ташкент может строго наказать, а за отсутствие тепла и света, пренебрежение насущными интересами и потребностями населения местную власть к ответственности не привлекут, все обойдется. Проблема дебиторской задолженности существует уже несколько лет, ее размер постоянно увеличивается. Только за 9 месяцев этого года она выросла более чем на 41 миллиард сумов. Но это только официальные данные газовых служб. Каждый потребитель знает, что газовики распределяют между своими клиентами объем газа, который не поддается учету, - газ, который незаконно используют в теплицах и на производственных объектах (кирпичных заводах, цехах по производству извести и так далее), а также в ресторанах и других точках общепита, принадлежащих тем, кто «неприкасаем» – далеко не в индийском понимании этого слова. Недавно знакомый рассказал мне случай. Хоким (глава администрации) Самаркандской области Зоир Мирзаев на одном из собраний, где присутствовал мой знакомый, поднял с места директора унитарного предприятия «Марказгазтаъминот» (Облгаз) Файзиддина Бойжигитова и спросил у него, сможет ли он прекратить подачу газа в незаконно работающие теплицы. Главный газовик области ничего не смог сказать в ответ. Мирзаев объяснил его беспомощность тем, что многие владельцы теплиц и других объектов, незаконно получающих газ, сидят сейчас в этом зале, поэтому он, Бойжигитов, и не может ничего сказать. Очевидно, что дебиторская задолженность будет расти с каждым годом, население будет страдать еще больше. Хотя, если изучить показания счетчика, большинство самаркандцев не имеет никакого долга перед газовиками. Что делать? Не стоит нагнетать обстановку и испытывать терпение людей. Государству следует поступить мудро: простить весь долг, затем установить всем электронные счетчики и продавать газ на основе предоплаты. Если невозможно за счет государства в короткий срок обеспечить всех потребителей новыми современными счетчиками, тогда, купив их из-за рубежа в нужном количестве, установить в домах потребителей и стоимость понемногу взимать ежемесячно вместе со стоимостью израсходованного газа. Таким образом можно решить сразу несколько проблем, а самое главное - среди населения не будет недовольных из-за субъективных, волюнтаристских решений руководителей и работников газовых служб. Сейчас случается, что газовики прекращают подачу газа всей махалле (кварталу, общине), где обнаружат должников. В каждой махалле проживает 500 и более семей. Теперь представьте: дебиторскую задолженность имеют 20-30 семей, но от ГРП отключают всю махаллю. Такое два года назад пережила и наша махалля: под предлогом задолженности нескольких семей прекратили подачу газа всем остальным. На мой вопрос, почему должника не отключают в индивидуальном порядке, а наказывают и законопослушных граждан, главный инженер этой организации ничего по сути не ответил. С просьбой дать действиям горгаза правовую оценку мне пришлось обратиться в городскую прокуратуру. С тех пор больше не отключают нас массово от газовой трубы. Но эта ненормальная, незаконная практика продолжается. На днях мои друзья из кишлака Бухари Самаркандского района сообщили, что работники райгаза закрыли кран в ГРП, оставив без газа весь кишлак, а это несколько махаллей и тысячи их жителей. Довод газовиков тот же: некоторые домовладельцы имеют дебиторскую задолженность. Нетрудно догадаться, что в таких ситуациях чувствует каждый добросовестный человек и что накапливается у него в душе. Теперь несколько слов о дефиците электроэнергии. По мнению знающих людей, объем вырабатываемой в Узбекистане электрической энергии не может полностью удовлетворить потребности населения. К этому можно добавить еще много потерь из-за устаревшего оборудования - подстанций, проводов. Кроме того, наша электроэнергия дорогая, потому что вырабатывается, в основном, теплоэлектростанциями, которые используют газ, уголь и мазут. Доля более экономичных гидроэлектростанций невелика. Конечно, правительство ищет пути выхода из создавшегося положения. Под Самаркандом начато строительство солнечной электростанции, вступило в строй совместное предприятие по выпуску панелей для солнечных батарей. Стоит подумать о том, как поощрять семьи, которые установят эти батареи в своих домах. Сейчас компании «Узбекэнерго» необходимо коренным образом изменить свое отношение к проблемам потребителей и приступить к их решению. Ведь что происходит сейчас? Зимние перебои с поставкой электроэнергии руководство компании объясняет тем, что многие жители пользуются самодельными отопительными приборами, а летом виноватыми оказываются кондиционеры. В тех кварталах, где по десять-двадцать дней не бывает электричества, выходит из строя трансформаторная подстанция (ТП). У предприятия электросетей не хватает сил и средств для своевременного ремонта подстанции. Поэтому люди, не желая несколько дней жить без электричества, ремонтируют ТП своими силами. Так не раз поступали и мы в нашей махалле. Если «Узбекэнерго» не изменит свой подход, с повестки дня никогда не будет снят вопрос, который затрагивает интересы каждого человека. Руководство компании обязано осознавать, что сегодня электроэнергия больше, чем просто свет. Это – культура, это – производство, это – техническое развитие, это – здоровье (диагностика, лечение, операции и так далее), это – просвещение (использование на занятиях технических средств обучения, а какие уроки информатики без компьютера?). Трудности, тем более, если они носят объективный характер, надо честно разъяснять населению, люди это поймут. Уважаемые руководители АК «Узтрансгаз» и ГАК «Узбекэнерго»! Начните наводить порядок в своем хозяйстве. Так вы будете вносить свой реальный вклад в дело установления справедливости в обществе. Не позволяйте выйти на арену силам, которые в своих целях используют требование справедливости и недовольство людей. Разве вам это надо? Своими действиями и бездействием вы создаете инструмент – протестное настроение народа, с помощью которого враждебные силы стараются достичь своей цели. Люди, как бывает в таких случаях, не по своей воле будут втянуты в сложную игру и станут пешками в руках определенных сил. Я не хочу быть пешкой и содействовать кому-то в его желании стать королем. Мне не нужно становиться участником сложных игр, которые завершаются бурными выступлениями. Мне подобная революция не нужна! В Узбекистане есть немало и других проблем, которые ждут своего решения. Что я имею в виду и как поступить, чтобы они не стали факторами, дестабилизирующими обстановку в стране, расскажу в следующем материале. Тошпулат Рахматуллаев Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||