| ← Май 2015 → | ||||||

|

3

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

||||||

|

17

|

||||||

|

24

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Президент Туркменистана нанес <<газовые>> визиты в Австрию и Словению

|

Президент Туркменистана нанес «газовые» визиты в Австрию и Словению 2015-05-15 11:34 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Гурбангулы Бердымухамедов и Борут Пахор. Фото Rtvslo.si Как передает «Туркменистан-Золотой век», федеральный президент Австрии Хайнц Фишер отметил на переговорах с туркменским гостем, что «Австрия поддерживает те проекты, которые обеспечивают диверсификацию и деполитизацию газовых маршрутов. И это созвучно с позицией Туркменистана». Бердымухамедов отметил, что перспективными направлениями, где сотрудничество двух стран может обрести стратегический характер, являются энергетика и транспорт. Туркменистан и Австрия разделяют мнение о том, что сегодня важнейшим компонентом стабильности и устойчивости системы международных политических и экономических связей выступает обеспечение глобальной энергетической безопасности, - сказал туркменский президент, - и ее ключевым аспектом является диверсификация энергетических потоков, в частности, создание новых маршрутов из Туркменистана в западном направлении. «Мы рассматриваем Австрию в качестве важного партнера в предметном взаимодействии, как на двусторонней основе, так и в рамках долгосрочного энергетического диалога между Туркменистаном и Европой», - заявил Бердымухамедов. После переговоров были подписаны следующие двусторонние документы: совместное заявление Туркменистана и Австрии о дальнейшем укреплении двусторонних отношений; конвенция об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и на капитал; программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Федеральным министерством по европейским и международным делам Австрийской Республики на 2015-2016 годы; меморандум о взаимопонимании между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Федеральной палатой экономики Австрии, передает «Туркменистан.Ру». Находясь в Вене, президент Туркмении встретился также с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньером и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Затем Бердымухамедов отбыл в Словению, где на переговорах с президентом этой страны Борутом Пахором обсуждалось партнерство в политической, торгово-экономической, транспортной и топливно-энергетической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций. По итогам встречи было подписано совместное заявление, в котором стороны высказались, в частности, за дальнейшее развитие и диверсификацию источников и маршрутов поставок энергоносителей на мировые рынки. Кроме того, подписаны соглашение о сотрудничестве в области транспорта, соглашение о международном автомобильном сообщении, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области культуры, программа сотрудничества между МИДами двух стран на 2015-2016 годы и соглашение о научном сотрудничестве между Академией наук Туркменистана и Академией наук и искусства Словении. Резюмируя итоги визитов, «Туркменистан-Золотой век» отмечает, что высшее руководство Австрии и Словении поддержало реализуемую Ашхабадом политику диверсификации экспортных маршрутов энергоресурсов и подчеркнуло высокую заинтересованность стран Европы в поставках природного газа из Туркменистана. Бердымухамедов заявлял, что мощная ресурсная база его страны дает основание заключать долгосрочные контракты на стабильную поставку энергоносителей. Сейчас такие соглашения действуют по трем газопроводам: Туркменистан–Россия, Туркменистан–Китай и Туркменистан–Иран. Перспективным вектором диверсификации туркменских энергопотоков является проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан–Индия, который находится на стадии практической реализации. Тем временем завершается строительство газопровода «Восток-Запад», который объединит основные газовые месторождения страны в единую газотранспортную систему и позволит существенно нарастить экспортный потенциал Туркменистана. Вопрос экспорта природных ресурсов в европейском направлении занимает в повестке дня энергетической политики Туркменистана особое место, сообщил Бердымухамедов, отметив значение состоявшейся недавно в Ашхабаде четырехсторонней встречи на уровне министров энергетических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Турции и представителей Евросоюза, которые договорились о создании постоянной рабочей группы для обсуждения поставок газа из Каспийского региона. Как сообщил 13 мая журналистам министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, на этой встрече было озвучено предложение Европейского союза о создании Каспийского консорциума с участием крупных европейских энергетических компаний. «Туркменская сторона выразила заинтересованность в поставках своего газа в Европу через Транскаспийский трубопровод. Туркменистан готов поставлять в Европу 30 миллиардов кубометров газа, однако существует ряд нерешенных вопросов. Непонятно, кто будет строить этот газопровод, неизвестны и источники финансирования», - цитирует Алиева Тренд. Между тем, как отмечает «Независимая газета», строительство Транскаспийского трубопровода не будет возможным без согласия России, высказывающей опасения по поводу экологической безопасности проекта, и Ирана, мечтающего проложить по своей территории газопровод из Туркменистана в Турцию. «Ашхабад и Брюссель, без сомнения, договорятся друг с другом, равно как с Баку и Анкарой, и по всем техническим вопросам. Но затем начнутся куда более тяжелые переговоры с Москвой и Тегераном, которые пока молча наблюдают за происходящим», – цитирует «НГ» замгендиректора Информационно-аналитического центра МГУ имени Ломоносова Андрея Петрова. Казахстан: В Костанайской области - снова массовый падеж сайгаков 2015-05-15 12:53 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Фото с веб-сайта Bnews.kz Первые сотни сайгаков были обнаружены павшими в районе Жолаба Костанайской области Казахстана еще 11 мая. Причины массового падежа представителей вида, занесенного в «Красную книгу», пока не выяснены — этим занимаются специалисты. Массовый падеж сайгаков происходил в республике и в прежние годы - в 1984 году был падеж 250 тысяч голов в Уральской и Западно-Казахстанской областях, в 2010 году - 11 920 голов (см. публикации «Ферганы»). По данным издания «Новости-Казахстан», численность сайгаков на 2014 год составляла 256,7 тысяч голов. Причины очередного массового падежа предстоит выяснить, но сегодня уже высказываются разные предположения: от пастереллеза - заболевания, объявленного причиной гибели около тысячи сайгаков в 2012 году, беспорядочного разбрасывания удобрений на посевных площадях, до засухи и затяжной зимы, после которой истощенные матки сайгаков погибают от инфекций в период окота. Именно самки и их потомство стали жертвами нынешнего падежа, говорит ученый-биолог Кылышбек Мусагулов в интервью «Радио Азаттык». В регионе уже начали проводить программу утилизации туш павших животных, однако руководителей Минсельхоза, Костанайской области и ученых-биологов беспокоит проблема сохранения популяции сайгаков. До тех пор, пока не выяснены причины нынешнего падежа, сохраняется опасность гибели животных - в традиционные места окота могут придти новые стада. Узбекистан: В Ташкенте дешевеют квартиры 2015-05-15 13:06 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Как сообщает Газета.Uz со ссылкой на обзор оценочной организации CREDO MAX ESTIMATION, по сравнению с мартом 2015 года в апреле снижение составило 3 процента, средняя цена предложения - 764 у.е. за квадратный метр (под у.е. подразумевается доллар США. – Прим. ред.). Снижение цен отмечено в десяти из одиннадцати районов Ташкента, его избежал только Яшнабадский район, где стоимость квадратного метра составляет, в среднем, 699 у.е. Наибольшее падение цен — минус 4 процента — зафиксировано в Бектемирском (525 у.е. за квадратный метр), Мирабадском (810) и Чиланзарском (810) районах. В Мирзо-Улугбекском (768), Сергелийском (612), Шайхантаурском (848) и Юнусабадском (790) районах снижение составило 3 процента. В Учтепинском районе (760) цены снизились на 2 процента, в Алмазарском (751) и Яккасарайском (850) — на 1 процент. Средняя стоимость квартир в центре города, то есть – самых дорогих в Ташкенте, определяется из расчета 922 у.е. за квадратный метр (-3 процента). Самые дешевые предложения зафиксированы в Сергелийском и Бектемирском районах - 605 у.е. (-3 процента). Отметим, что последние пять лет до весны 2015-го стоимость столичных квартир понемногу росла или не менялась. К примеру, в ноябре 2009 года средняя цена квадратного метра составляла 485 долларов, а в марте 2015-го - 788 у.е, после чего рост остановился, началось снижение, затронувшее несколько районов узбекской столицы. Причины падения цен не озвучиваются, но очевидно, что свою роль сыграли рост курса доллара на «черном рынке» и уменьшение объемов денежных переводов от трудовых мигрантов, работающих за пределами Узбекистана. Напомним, что в 2014 году из России в Узбекистан было переведено $5.653 млрд, что меньше на 15,4 процента по сравнению с показателем 2013 года ($6.689 млрд). Самым критичным оказался четвертый квартал 2014 года, что объясняется, прежде всего, резким падением российского рубля. По сравнению с третьим кварталом 2014 года объем денежных переводов в Узбекистан в четвертом квартале рухнул на 52 процента – с $2.052 млрд до $989 млн, а по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, когда было отправлено $1.724 млрд, снижение составило 42,6 процента. Последний раз крупное снижение стоимости ташкентской недвижимости наблюдалось в кризисном для мировой экономики 2008 году: цены рухнули на 20 и более процентов. Рынок халала в Кыргызстане: Запретить нельзя разрешить 2015-05-15 14:33 ferghana@ferghana.ru (Екатерина Иващенко) В последнее время в Кыргызстане все больше продукции выпускается под маркой «халал». Причем, если вначале это относилось только к мясным изделиям, то позже темой халала занялись маркетологи, и теперь в стране продают яйца-халал, фунчозу-халал. Даже услуги стали халалными: появились такси-халал и халалный пансионат. Теперь же регуляцией вопросов, касающихся халала, решило заняться министерство экономики Кыргызстана, которое разработало Концепцию развития халал-индустрии. Насколько оправдано такое широкое использование понятия «халал»? Или оно попросту эксплуатируется бизнесом для привлечения внимания покупателей и повышения спроса на продукцию? Тем более что сертификат «халал» выдает единственное в стране частное предприятие. «Фергана» попыталась разобраться в этой непростой теме простого халала. Казалось бы, что может быть неясного в понятии «халал»? Для мусульман «халал» означает продукты, разрешенные к употреблению в пищу. То, что не халал, или, иначе говоря, «харам» (запрещенное) – это свинина, мясо осла, а также других животных, которые имеют клыки и когти. Кроме того, халалом не является мясо разрешенных животных, забитых неправильным с мусульманской точки зрения способом. Согласно нормам ислама, животное должно быть убито путем перерезывания основной артерии, и из него естественным способом должна быть удалена вся кровь. В последние годы в Кыргызстане произошёл настоящий «халалный» бум: появилось такси-халал, правда, спустя какое-то время, оно исчезло. А в мае проанонсировали открытие первого центра отдыха халал на Иссык-Куле. По словам его владельца, в каждой его комнате будет лежать Коран, коврик для молитвы. В центре будет только халалная еда и никакого алкоголя, а пляжи будут раздельными для мужчин и женщин. «Халалный» бум урегулирует государство В соседнем Казахстане уже несколько лет выпускается вода халал, суть производства которой заключается в том, что жидкость очищается и разливается в бутыли под чтение Корана в записи. Эта идея пришла в голову предпринимателю Ердосу Нуанову после просмотра документального фильма «Великая тайна воды». Сам он молекулярную экспертизу своей воды не проводил, но уверен, что воздействие молитвы изменяет ее структуру. Цель Концепции – определение основных направлений развития халал-индустрии, в том числе отечественного бренда «халал», для продвижения такой продукции как внутреннем, так и на внешнем рынке. Отмечается, что до сих пор у потребителей и производителей халал-продукции не сформированы общие представления о требованиях стандартов и отсутствует система сертификации продуктов халал. Разумеется, в Концепции уделено внимание и основному продукту, к которому в исламе предъявляются самые жесткие требования в плане соответствия халалу, – мясу. В ней сказано, что сейчас в Кыргызстане функционируют 570 предприятий по переработке мяса, 90 процентов которых являются предприятиями малой мощности. Также работают многочисленные стихийные мини-цеха, созданные без учета санитарных норм и современных технологических процессов. Мясо и мясные продукты обрабатываются, хранятся, перевозятся и продаются стихийно, что небезопасно для здоровья населения. В разработанной Минэкономики Концепции предлагается даже продукцию пчеловодства выпускать под маркой «халал»: «…идеальные климатические условия страны позволяют получать высококлассный, экологически чистый горный мед, который можно отнести к халал-продукции». Однако в Коране говорится, что мед сам по себе является халалным продуктом (16, 69): «И внушил Господь пчеле: «Воздвигай жилища в горах, на деревьях и в строениях. А потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе». Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, которое приносит людям исцеление. Воистину, в этом – знамение для людей размышляющих». Жесткие требования в поддержку отечественного производителя Концепция уже одобрена кабинетом министров и в ближайшее время будет подписана премьер-министром. А уже осенью начнется проверка продуктов, производственных цехов и заведений общепита на соответствие стандартам халала. Разобраться в основных идеях Концепции «Фергане» помог заведующий сектором халал-индустрии Управления технического регулирования и метрологии Минэкономики Кыргызстана Алмаз Кайырбеков: - Халал – это то, что дозволено Всевышним. Создавая Концепцию, мы исходили из того, что само общество требует контроля за халалом со стороны государства. Однако здесь важно, чтобы не было противоречия светскости нашей страны. В этом вопросе должен использоваться научный подход, поэтому в рабочую группу по созданию Концепции, кроме Минздрава, Санэпидемнадзора, ветеринарии, госконтроля и других служб, также вошли представители Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК), которые следили за тем, чтобы документ не противоречил нормам ислама. Концепция нужна для того, что донести всем, что такое халал, и как можно использовать эту продукцию. Так как государством эта сфера не регулируется, потребитель иногда вводится в заблуждение, поэтому мы хотим стать посредником и контролировать халал. Тем более что сейчас мы входим в ЕАЭС, где требования к продукции еще более жесткие не только по халалу, но и в целом по санитарии. После подписания документа снова будет создана рабочая группа с участием международных экспертов, и уполномоченный орган будет следить не только за использованием слова «халал», но и за производством самой продукции, начиная с ее выращивания. Было много вопросов, как можно называть ту или иную продукцию халал без соответствующей лабораторной экспертизы, поэтому при поддержке доноров в стране будут созданы такие современные лаборатории. Именно они позволят проверять качество нашей продукции. - Не думаете ли Вы, что Ваша концепция разобьется о коррупционную систему? - Именно этот стандарт и поможет победить коррупцию. Да, в этом вопрос присутствует и коррупционная составляющая – когда на чувствах верующих зарабатывают деньги. Но этим делом должны заниматься не те, кто хочет сразу обогатиться, а богобоязненные люди. - Почему сейчас в стране наблюдается такая эксплуатация понятия «халал»? - Потому что никто не контролирует эту сферу. По этой же причине и создан наш отдел. Есть масса примеров, когда на убойном цехе написано «халал», а внутри там нет ни воды, ни канализации. Мы также будем предлагать регулирование использования слова «халал». Вспомните: в Бишкеке однажды дошло до того, что появилось даже такси-халал. Мы начали бить тревогу, обращаться в ДУМК, и только потом оно прекратило свою работу.

- Понятие «халал» может относиться только к еде или к любой сфере? - Халал означает разрешенное и дозволенное. Решать, в какой сфере будет использоваться это слово, будет рабочая группа, которая также предложит единую маркировку и эмблему халал. - Почему вы решили использовать именно так называемый «малазийский» стандарт халал? - Потому что это богатая страна, которую не задел кризис. Малазийский стандарт принимают не только исламские страны, но и государства Европы и Латинской Америки. Когда мы будем использовать малазийский стандарт, нам будут доверять больше. - Но зачем проверять на соответствие халалу мед, который в исламе является безусловно дозволенным продуктом? - Население нашей страны на 80% состоит из мусульман. Люди будут знать, что халал – это наш продукт, и будут его покупать. Я не побоюсь сказать, но теперь продукция халал станет новой экономической моделью, по которой должны работать все, кто считает себя мусульманином и хочет получать чистую прибыль. Здесь не должно быть халтуры. И если кто-то хочет заниматься халалом, он должен пройти все этапы проверки и доказать, что его продукт – это истинный халал. Да, это очень сложно, но если мы хотим доказать миру, что у нас действительно самая экологически чистая продукция, которой раньше мы снабжали весь Союз, нам надо работать. В борьбе за чистоту продуктов В настоящее время в Кыргызстане нет официального органа, регулирующего использование маркировки «халал». Дело в том, что подтверждение соответствия халал-продукции не входит в сферу законодательного регулирования, поэтому аккредитация органов по подтверждению соответствия халал-продукции является добровольной. - В министерстве экономики нам сказали, что ваш Центр – единственный орган сертификации халал. На каком основании ваша организация выдает такие сертификаты? - Официально мы – не единственный орган, в реестре Минюста числятся еще пять-шесть организаций по сертификации соответствия нормам халал, но мы пока единственные действующие. Наш Центр был создан летом 2012 года на базе Евразийского Союза сертификации и стандартизации халал, который был учрежден в том же году Россией, Беларусью и Казахстаном. Я прошел обучение и был назначен представителем в Кыргызстане и параллельно куратором по Таджикистану, Узбекистану и Туркменистану, однако пока работаю только в нашей стране. В 2012 году к нам поступило предложение об открытии отделения халал в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, и я стал его возглавлять. Однако спустя год работы команда ДУМК поменялась, да и мы как бизнес-структура, которая получает прибыль и платит налоги, отделились от них и в январе 2013 года начали функционировать как самостоятельная организация. Мы работаем на основе Закона «О техническом регламенте» по Малазийским, Турецким, Евразийским и другим международным стандартам халал, которые затрагивают различные сферы, начиная от туризма и заканчивая такси. - Сколько сертификатов вы уже выдали? - Около ста по всей стране. - Зачем эксплуатировать слово «халал»? - В словесном выражении, конечно, это неправильно. Например, мы не должны говорить халал-пансионат. Правильнее сказать, что данный пансионат обслуживает клиентов на основе требований шариата. Халал-пансионат – это больше народное выражение, которое, наверное, легче произносить, вот люди и выбирают, что легче. Мы появились потому, что возникла необходимость нашего бизнес-присутствия в связи с бурным распространением ислама, когда мусульмане начали искать дозволенную пищу. Естественно, всегда найдется какой-то «ушлый» бизнесмен, который подсовывает покупателю не халал. Обманутый может и освобождается от ответственности, но, к сожалению, от этого пища не становится халалной. А это влияет на принятие Аллахом молитв и поклонений.

- Почему Вы начали подозревать производителей в том, что вам подсовывают не халал? - Я начал углубленно изучать технологию изготовления продуктов, и у меня волосы встали дыбом. Дело в том, что сейчас пищевая индустрия дошла до того, что даже стали появляться искусственные яйца, для изготовления которых используется свиной желатин. Кстати, сейчас свинина применяется везде, и халал – это заострение нашего внимания на том, чтобы продукт не содержал харам (запрещенного). - Однако работа Вашего Центра – это Ваш бизнес, ведь сертификацию Вы проводите не бесплатно? - Да, это такой же бизнес, как и работа учителей, которые, обучая детей, получают зарплату, президента, который управляет страной, журналиста, который пишет статьи и получает гонорары. - Но халал – это же священное понятие… - Нет, это вполне прикладное понятие, техническое выражение шариата. Духовенство выдает догму, например, что свинина – это харам. И мы ищем, где она присутствует. Этим не должно заниматься духовенство. Образованный молдо должен указать на харамность того или другого продукта. Наше дело – выявить ее присутствие и обеспечить отсутствие. Возьмём, к примеру, торты. Это же букет харама, где есть красители, желатин, алкоголь. И вот чтобы торт стал халалным, нам придется полгода работать в кондитерском цеху, заменять ингредиенты. При этом для клиента важно, чтобы вкусовые качества не пострадали. Это очень сложная работа. И только после этой кропотливой работы мы выдаем сертификат, который действует один год. В течение этого периода мы также периодически проводим проверки на предмет соблюдения цехом норм производства халал-продукции. - Однако ведь есть продукты, которые априори халал, например вода? - Сейчас и вода может быть «харамной». В некоторых странах, например, воду, которая прошла обратный осмос, считают запретной. После такой очистки она становится мертвой. Также она считается харамной, если при ее очистке использовались фильтры, для изготовления которых применяется материалы, сделанные из свинины или какого-то другого недозволенного продукта. - Но ведь не во всех исламских странах продукты халал маркируют? - Есть страны, где нет необходимости такого обозначения. Возьмем Малайзию – это религиозная страна, где целых четыре государственных института регулируют эту сферу, поэтому там нет необходимости выделять халал. А вот у нас много рисков. При СССР не было проблем – были сильные стандарты производства, ограниченное количество продуктов, и мы точно знали, что харам – это маргарин, так как там есть свиные жиры, и мясо, потому что животных убивали током. Но сегодня на прилавках – огромное множество различных продуктов, для удешевления которых применяется много харамного. Я практикую ислам больше 15 лет, и у меня было шоковое состояние, когда я узнавал, столько у нас харамного. Например, пряник. Халал это или харам? Все скажут – халал. Но при пристальном изучении муки, сахара и других составляющих обнаруживаются не совсем халалные ингредиенты. Одно время я даже хотел попросить брата, который живет в селе, высылать мне пшеницу, чтобы я мог сам делать муку и печь хлеб дома. Благо, потом я начал находить халалные продукты. В частности, вначале мы всякие напитки и даже конфеты для детей делали сами из баткенских абрикосов. Мы исходим из потребностей людей. Назреет необходимость халал-лекарств – начнем деятельность и в этом направлении. - А какие харамные вещества могут содержаться в меде? - Производство меда сегодня является очень прибыльным и, естественно, давно налажено производство искусственного меда, который выдается за натуральный. Для его изготовления применяется ряд запрещенных составляющих. Кстати, и чай тоже бывает харамным, если присутствуют красители, которых добывают из насекомых, а они в исламе запрещены. - Есть ли в Вашем Центре специальная лаборатория, позволяющая выявлять запретные вещества в продуктах? - У нас нет. Точнее, в ней нет острой необходимости, так как у нас в стране имеется много аккредитованных современных лабораторий, с которыми мы успешно сотрудничаем.

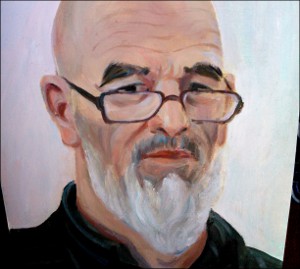

Мода или необходимость? Итак, очевидно, что в Кыргызстане расширяется рынок халал-продукции и, как любой рынок, он требует своего регулирования. Не станут ли процедуры сертификации еще одной лавочкой, где торгуют разрешительными документами, - покажет время. Чтобы этого не произошло, таких независимых Центров, который возглавляет Арстанбек, должно быть несколько. И нужно ли проверять на предмет «хахалности» все подряд продукты – по этому поводу в обществе пока нет единого мнения. Прокомментировать возможность появления в Кыргызстане халалного меда, халал-лекарств и халал-образования мы попросили исламоведа Кадыра Маликова. По его словам, понятие халал главным образом относится к еде: - Знак «халал» необходим только для мяса, потому что именно там возможны риски. Все остальные продукты в такой маркировке не нуждаются. Мед и вода – уже халал. Мед, кстати, и так покупают все мусульманские страны. А воду люди пьют веками, причем, прямо из рек и других источников. Это уже все придумывается ради бизнес-выгоды. Кстати, Арабские Эмираты покупают продукты со всего мира, и халал они требуют только в отношении мяса. У одного из самых больших экспортеров мяса – Бразилии – специально для этого работают забойные халал-цеха. Да возьмите любую мусульманскую страну – ни на какие продукты там не ставится маркировка халал, кроме мясных изделий, чтобы подтвердить, что там нет свинины. Что касается фармацевтических изделий, то там тоже не бывает халал или харам – просто нужно следить за тем, чтобы в лекарствах не было опасных для человека или противоречащих шариату элементов. Ну и какое может быть халал-образование? Или новый пансионат, о котором хозяин говорит, что он халал? Если там нет алкоголя, раздельные пляжи и еда без свинины, то это просто пансионат, работающий по исламским принципам. Я поддерживаю инициативу регулирования продуктов халал со стороны Минэкономики, но только с участием Муфтията. Последние должны задать стандарт халала, а Минэкономики следить за его соблюдением и проверкой на предмет обмана. Я думаю, что этот ажиотаж долго не продлится, и наши люди, в конце концов, начнут смотреть на качество продукта, какие бы метки он не имел. Да, сейчас халал стал неким брендом, но я уверен, что это временное явление, - заключил Кадыр Маликов. Екатерина Иващенко Кыргызстан: Пожизненно заключенный Азимжан Аскаров сообщает о плохом состоянии здоровья и благодарит друзей 2015-05-15 14:47 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Автопортрет Азимжана Аскарова, написанный им в заключении «В течении двух месяцев нового 2015 года я получил около 1500 писем из пяти континентов мира. В прошлом году из Стокгольма получал письма с рисунками от 10-12-летних школьников. Они этими короткими письмами давали мне духовную поддержку. В этом году среди них есть 4-летний Джейм, сын Светланы, и 75-летний Питер с супругой – 74-летней Tuha из Англии, — пишет Азимжан Аскаров. – Авторы писем желают мне скорейшего освобождения, мира и спокойствия, они пишут, чтобы я знал – я не одинок и каждый день, каждый час многочисленные друзья думают обо мне. Они желают сил, восстановления справедливости в моем деле. Они пишут, что молятся за мое скорейшее освобождение, пишут, что восхищаются моей храбростью. Я безмерно благодарен авторам этих многочисленных писем за их заботу и поддержку. И очень сожалею, что у меня нет возможности написать ответ каждому из этих великодушных людей». «Скоро, 17 мая, я достигну 64-летнего возраста, сколько мне осталось еще жить – это воля Аллаха, - продолжает Аскаров в своем письме. - Но возраст дает о себе знать – сердце стало часто беспокоить, мучает боль в груди, в тюрьме приобрел целый ряд различных болезней. Я должен и каждое мгновение думаю о возвращении к Аллаху. Не знаю, когда завершится отведенное мне в этой жизни время…». Находясь в заключении, Азимжан Аскаров не перестает следить за ситуацией в стране, и дает ей свою оценку: «Все демократические процессы в Кыргызстане за предыдущие годы размылись из-за дискриминационных законопроектов, безнаказанности за жестокое обращение и применение пыток». Говоря о конфликте июня 2010 года, он утверждает: «Государственная машина искусственно создала из пострадавших этнических узбеков образ врага и защищавшие от набегов свои семьи, дома и села люди были осуждены на длительные тюремные сроки. <…> Как бы ни стремились власти КР убедить мировое сообщество в правдивости приговоров с обвинительным уклоном в отношении узбеков, им это не удается».

Азимжан Аскаров дает свое, как всегда точное, объяснение усилению радикальных настроений в обществе. «Почему люди из разных государств примыкают к Исламскому государству?» - задает вопрос правозащитник. И отвечает так: «Потому что в этих странах нет доверия к своим правителям». К слову сказать, в свое время Азимжан Аскаров обращался и в муфтият Кыргызстана (Духовное управление мусульман), чтобы через них довести свой голос до вышестоящих органов власти, но они, «словно проглотив свои языки, даже не ответили на мое письмо». Напомним, 15 сентября 2010 года правозащитник Азимжан Аскаров по надуманному обвинению был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. «Я подвергся преследованию исключительно за использование своего права и требования соблюдения прав национальных меньшинств на свободу слова, которое гарантировано Международным пактом о гражданских и политических правах, и участником которого является КР. <…> - Пишет Аскаров в своем письме. - Но пока у власти нет политической воли, чтобы назвать белое белым, а черное – черным. Ни в чем невинные люди, включая меня, томятся, ожидая свои смертные часы в заключении. Не только во время июньских событий, но и в настоящее время на юге Кыргызстана милиция избирательно действует при задержании и возбуждении уголовных дел…» В конце письма Азимжан Аскаров адресует слова огромной благодарности своим друзьям из многих городов, стран и континентов – Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, городов Швеции, Норвегии, Нидерландов, Дании, Германии, Китая, Мексики, Австралии, Ирландии, Канады, Англии, Гватемалы, Франции и многих других стран мира. Огромной благодарности правозащитника удостоились Комитет по правам человека и другим структурам ООН, Европейский Союз, ОБСЕ, Посольство США, Международный ПЕН-клуб, омбудсмен КР, местные, региональные и международные правозащитные организации, в частности, члены Коалиции против пыток в Кыргызстане, Хьюман Райт Вотч, Фронт Лайн Дефендерс, Амнести Интернейшнл, Группы 65, Международного Комитета по защите журналистов, Фридом Хаус, Института Открытого общества и многие другие правозащитные организации, «которые неустанно боролись и борются, чтобы добиться справедливости по моему делу».

«Я безмерно благодарен Аллаху - завершает свое письмо Азимжан Аскаров, - Который в самое тяжелое время моей жизни подарил мне такое огромное количество друзей, которые, несмотря на большие расстояния между нами, думают, заботятся обо мне, сострадают мне. Спасибо, Спасибо и еще раз огромное Спасибо всем ВАМ от себя и членов моей семьи! С безмерной благодарностью, Азимжан Аскаров, Бишкек, колония № 47». Таджикистан: Иностранцам запретили посещать Горный Бадахшан 2015-05-15 15:42 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Власти Таджикистана заверяют, что эти меры носят временный характер и их отменят после стабилизации обстановки на севере сопредельного государства. Запрет на поездки иностранцев в ГБАО совпал с началом туристического сезона в горах Таджикистана. В апреле 2015 года журнал National Geographic Traveler включил Памир в десятку самых красивых мест мира. По словам Назарзода, «80 процентов туристов приезжают в Таджикистан именно для посещения Памира», и с прошлого года поток желающих увидеть красоты этого горного края резко возрос. Поэтому запрет сильно озаботил туристические компании республики, которые теперь несут убытки, как и туристы, забронировавшие путевки еще в прошлом году. К примеру, 14 мая две россиянки, планировавшие посетить Памир, были вынуждены вернуться из Душанбе в Москву. В беседе с Озоди (таджикская служба Радио Свобода) путешественницы пояснили, что долгие годы мечтали увидеть красоты Бадахшана, куда турфирма обещала организовать поездку. Теперь они требуют от турфирмы вернуть потраченные впустую деньги. Представитель турфирмы Руслан Хамрокулов сообщил, что госорганы не проинформировали заранее туристические компании о введении запрета на въезд в ГБАО, и заверил, что фирма компенсирует туристам до 1600 долларов, которые они потратили на перелет из Москвы в Душанбе и обратно. Вместе с тем, как утверждают члены Памирской эко-культурной туристической ассоциации, с проблемой получения пропуска в ГБАО туристы сталкиваются каждый год. В открытом письме к руководству МВД, МИД, Комитета по делам молодежи, спорта, туризма, а также Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Ассоциация просит разобраться с проблемой выдачи пропусков для въезда в Бадахшан, которая ежегодно искусственно создается паспортно-регистрационным отделом (ОВИР) Душанбе. Авторы письма отмечают, что со стороны консульств Таджикистана за рубежом нет никаких ограничений в выдаче разрешений на посещение Памира – туристы свободно пересекают границу из Кыргызстана, получают визы в Афганистан без ограничений. «Проблемы с получением пропуска въезда на территорию Горного Бадахшана создает исключительно ОВИР Душанбе. Ежегодно в летний туристический сезон столичный ОВИР ссылается на некий запрет высшего руководства, который не подтверждается документально, и не выдает разрешения на въезд на территорию ГБАО», - говорится в обращении. Результатом подобных действий паспортно-визовой службы столицы Ассоциация считает потерю Таджикистаном 28 позиций в мировом рейтинге туристической конкуренции: с 91 места в 2014 году республика опустилась на 119 место в 2015 году. В то же время нынешний запрет власти Таджикистана считают вполне оправданным. «В приграничных с Горным Бадахшаном афганских провинциях идут тяжелые бои между правительственными силами страны с неподконтрольными Кабулу вооруженными группировками, в том числе «Талибаном», - прокомментировал ТАСС ситуацию источник в силовых структурах республики. Обстановка в афганском приграничье резко обострилась в связи с переброской талибов в северные провинции страны. Бои идут по периметру границы на бадахшанском и пянджском направлениях, иногда - на расстоянии автоматной очереди до таджикских приграничных сел. Охрана таджикско-афганской границы усилена, эшелонированную поддержку таджикским пограничникам оказывают армейские подразделения на второй линии обороны. Как утверждают общественные активисты афганского Бадахшана, сегодня в руках боевиков находятся уже 9 районов этой северной провинции. Они обвиняют правительство Афганистана в том, что при их попустительстве афганский Бадахшан в настоящее время превратился в центр скопления иностранных террористов и экстремистов. На пресс-конференции в Кабуле они заявили, что если со стороны правительства не будет принято срочных действенных мер, то и остальные районы этого региона попадут под контроль террористов. Иностранные наемники также орудуют в северной провинции Кундуз, граничащей с Таджикистаном. В многочисленных вооруженных столкновениях с силовиками участвуют члены группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.). По сообщениям представителей местных властей, в последние две недели провинция подвергается атакам различных группировок, прежде всего, движения «Талибан» и ИГИЛ. Среди иностранных боевиков, действующих в этом регионе, замечены выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и Северного Кавказа. Видеолекторий «Ферганы.Ру»: Дорога на Чимган 2015-05-15 16:04 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Северо-восточное направление от столицы Узбекистана, ведущее в Чимганские горы, всегда играло очень большую роль в истории Ташкента. Есть версия, что дорога на Чимган была частью Великого шелкового пути, и караваны в Китай шли именно по ней. Горы придавали безопасности путешествию - в отличие от степи. На дороге были построены специальные опорные крепости и мосты. Один из таких мостов – Кизил куприк – перекинут через канал Бозсу протяженностью в десятки километров, на котором сегодня стоят 16 гидроэлектростанций. На этой же дороге лежит и город Чирчик, возникший в тридцатые годы ХХ века, одним из старейших районов которого является селение Троицкое со своей интересной историей. Далее расположено селение Искандер, названное в честь Александра Македонского, – пристанище для гонимых людей: когда-то здесь селились не только русские крестьяне, но и немецкие сектанты-менониты, и подвергшиеся депортации чеченцы и турки-месхетинцы. Дорога все время поднимается вверх по течению реки Чирчик, климат становится все более прохладным. На пути – множество интересных мест, историю которых приоткрывает известный ташкентский краевед Борис Голендер. Другие лекции об истории и культуре Центральной Азии - в «Видеолектории Ферганы», а также на специальном канале «Ферганы» в YouTube. Узбекистан: Власти Бухары ищут вывесивших черный флаг людей и арестовывают верующих 2015-05-15 17:06 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  По информации источника «Ферганы» в правоохранительных органах Бухары, на минувшей неделе в Ромитанском и Бухарском районах Бухарской области были арестованы несколько человек - за распространение экстремистской литературы. Отметим, что Ромитанский район печально известен серией взрывов, произошедших весной 2004 года, местное население отличается большим количеством верующих по сравнению с другими районами области. Что касается черного флага, который ассоциируется с террористической группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.), то, по словам местных жителей, сотрудникам милиции понадобилось много времени, чтобы его снять. «Говорят, что висел не один флаг, а несколько. Может, это преувеличение. Но то, что один флаг был вывешен на столбе, - это точно»,- уверяет житель городка Галаасие, центра Бухарского района. Ранее «Фергана» сообщала о том, что в ночь на 26 апреля на стенах школы и колледжа в горном кишлаке Хисарак (Хисарой) Паркентского района Ташкентской области Узбекистана неизвестные расклеили листовки с изображением черных флагов «Исламского государства» и угрозами в адрес действующей власти и поддерживающего ее населения. Спустя несколько дней появились сообщения о том, что в начале мая на здании средней школы в городе Ангрене Ташкентской области был вывешен черный флаг. В самой школе была обнаружена листовка (или листовки) на узбекском языке с указанием на то, что если прозвенит школьный звонок, то прольется кровь. По другой версии, в листовке говорилось о том, что кровь прольется 9 мая, по третьей - речь шла о том, чтобы девочки надели хиджабы (мусульманские платки). К сожалению, местные власти до сих пор не удосужились ни успокоить людей, ни предостеречь от опасности, если она действительно есть, ни рассказать им, что происходит на самом деле. Тем временем в отделения милиции Бухары вызывают всех, кто в течение долгого времени находился за пределами Узбекистана, при этом не делая различия между теми, кто был в трудовой миграции, и теми, кто уехал в другую страну на постоянное место жительства. «Сначала меня вызвали на собеседование в махаллинский (квартальный) комитет, - рассказывает один из трудовых мигрантов. - Вместе с участковым человек в штатском выспрашивал у меня, что я делал в России, где работал, с кем общался. Второй раз вызвали и потребовали написать объяснительную - печатными буквами на кириллице. В объяснительной я должен был изложить, где родился, сколько лет живу по месту прописки, уровень образования. Заинтриговало то, что я должен был написать, сколько у меня друзей и каким видом спорта я увлекаюсь. Ну, я и написал, чтобы отстали от меня». Напомним, что кампания по контролю трудовой миграции и возвращению уехавших на заработки граждан Узбекистана проходит уже несколько лет, а после того, как президент Ислам Каримов обозвал трудовых мигрантов лентяями, наблюдается ужесточение контроля. К примеру, люди стали чаще сталкиваться с отказами в проставлении в паспортах круглой печати, необходимой для выезда за пределы республики. Желание сократить количество выезжающих из Узбекистана граждан власти объясняют намерением уберечь их от попадания на чужбине в рабство или в запрещенные группировки. Хотя очевидно, что эти же власти не в состоянии обеспечить достойной работой всех своих граждан. Зато они преуспели в ограничении различных свобод, в том числе – свободы вероисповедания: в узбекских тюрьмах томятся тысячи верующих и инакомыслящих. |

| В избранное | ||