| ← Май 2015 → | ||||||

|

3

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

||||||

|

17

|

||||||

|

24

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Правозащитник Сурат Икрамов об Андижане-2005: Вопросов больше, чем ответов

|

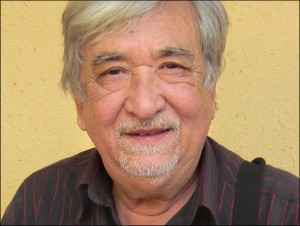

Правозащитник Сурат Икрамов об Андижане-2005: Вопросов больше, чем ответов 2015-05-12 09:48 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Фото © Denis Sinyakov Руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов осенью 2005-го года провел свое собственное расследование событий, происшедших 13 мая в Андижане. В беседе с нашим корреспондентом он признался, что у него до сих пор вопросов больше, чем ответов. По мнению правозащитника, надо требовать от правительства Узбекистана, чтобы оно, наконец, приоткрыло завесу над накопившимися тайнами. - Сурат-ака, когда вы приняли решение провести свое расследование в Андижане? - Сразу же, как только об этом услышал. Вечером 13 мая мне по сотовому телефону позвонила редактор английского информационного агентства IWPR Галима Бухарбаева и сообщила, что в Андижане военные из пулеметов расстреляли сотни мирных граждан. Я просто не поверил собственным ушам. Ливень, который тогда был в Ташкенте, да и в самом Андижане, как нельзя лучше передает чувства, которые меня охватили после этого сообщения. Но я в это время я находился в кардиологической клинике и как раз лежал под капельницей. И сначала надо было привести в порядок свое здоровье. Поэтому выбраться в Андижан я смог только в сентябре. - Власти чинили препятствия вашему расследованию? Как вообще вас тогда пропустили в этот город? - В Андижан мы отправились вместе с корреспондентом английского еженедельника «Гардиан» Ником Паттеном. На всякий случай, предстоящую поездку не афишировали. Встретились поздно вечером - в 22.30, сразу поехали на Куйлюкский «пятачок», откуда можно взять такси в Ферганскую долину. Я боялся, что на КПП при въезде в Андижан не пропустят англичанина. Но нам повезло с таксистом - тот посоветовал Паттену прикинуться спящим, а милиционерам сообщил только, что это «гость». В результате те удовлетворились лишь проверкой наших с водителем паспортов, а «гостя» будить не стали. Что же касается расследования в самом Андижане, то за нами постоянно велось наблюдение и всегда следовала машина с представителями правоохранительных органов. Но открыто чинить препятствий гражданину Великобритании, да еще корреспонденту «Гардиан» никто не рискнул. Так что за два дня нам удалось побывать в разных районах города и опросить десятки людей. Можно сказать, нам просто повезло. - Когда у вас возникли первые сомнения в официальной версии Андижанских событий? - Сразу, как только мы с Паттеном прошли по маршруту тех двух десятков вооруженных людей, что в ночь с 12 на 13 мая захватили воинскую часть. В воинскую часть, понятное дело, нас не пустили. Но при визуальном осмотре стало совершенно ясно, что просто так проникнуть туда нельзя. Кроме того, по словам местных жителей, в ту памятную ночь в части было полторы тысячи солдат. В Андижане ходили слухи, что все они тогда «попрятались под койки». Но мне в это как-то не верится. Обязательно кто-нибудь открыл бы стрельбу по боевикам. Но стрельбы не было. Как не было в части и обязательного в таких случаях объявления тревоги. При этом надо еще учитывать тот факт, что боевики захватили в воинской части большое количество оружия и ящиков с патронами. Все это весит немало, значит, много сил отвлекла погрузка этого хозяйства в военный «Урал». Достаточно представить себе, как происходили и захват воинской части, и эта погрузка, чтобы придти к выводу, что здесь не все стыкуется между собой. Согласно официальной версии, затем боевики двинулись к тюрьме, куда проникли, протаранив грузовиком ворота. Но мы видели эти ворота - их грузовиком не возьмешь. Тюрьма еще царской постройки, там все продумано и сделано на совесть. Машина могла прорваться через ворота только при одном условии - если они были открыты. А, кроме того, охрана тюрьмы тоже не стреляла. Как рассказывали охранники, им тогда не выдали патронов. Даже тем, кто дежурил на сторожевых вышках. Всегда выдавали, а на этот раз не выдали. Почему?.. В тюрьме из полутысячи заключенных к боевикам согласилось присоединиться около сотни. По дороге к площади Бабура они шли мимо зданий областной прокуратуры и СНБ. Почему вырвавшиеся на свободу заключенные не захватили эти здания? Почему не открыли огонь по окнам? Это как-то не вписывается в логику действий озлобленных людей. - По вашим словам, получается, акрамисты, которые по официальной версии захватили воинскую часть и тюрьму, были в сговоре с кем-то из руководителей силовых структур? - Я не хочу опираться на какие-то предположения или слухи. Я просто описываю то, что видел своими глазами. И высказываю свое мнение. Что же касается акрамистов, то это слово вошло в обиход только после андижанских событий. А сначала людей, захвативших воинскую часть и тюрьму, называли только «боевиками» или «экстремистами». И до сих пор неизвестно, откуда они взялись, и куда потом исчезли. Это тоже вопрос, который для меня до сих пор остается без ответа. - Почему их тогда назвали «акрамистами»? - По имени андижанского учителя математики Акрама Юлдашева, издавшего за свой счет религиозную брошюру, в которой он призвал мусульман помогать друг другу в трудную минуту. Призыв понравился части предпринимателей Андижана, они стали помогать малоимущим жителям. То, что их потом арестовали, вполне понятно. Авторитет добрых бизнесменов у населения поднялся выше, чем у местных властей. И тогдашнему хокиму (главе администрации) Андижанской области это не понравилось. Здесь предельно все ясно. Не ясно другое - почему власти закрыли предприятия этих бизнесменов, оставив сотни андижанцев без работы? Ведь именно эти люди и члены их семей стали приходить каждый день на площадь Бобура к зданию областного хокимията, просить за своих благодетелей. Создавалась взрывоопасная обстановка, но местные власти никак на нее не отреагировали. Тоже возникает вопрос, почему? - Бытует мнение, что тысячи людей, собравшиеся тогда на андижанской площади Бабура, пришли туда, чтобы устроить мятеж в защиту этих невинно арестованных предпринимателей. Ваше расследование подтвердило это? - Нет, «мятежной» ту толпу примерно в пять тысяч человек назвать никак нельзя. Дело в том, что утром 13 мая по Андижану пронесся слух о приезде президента Ислама Каримова. Мол, он остановился на обкомовской даче, а днем собирается выступить перед андижанцами на площади Бабура. Именно в результате этого люди и стали стекаться со всех уголков города. Поток людей увеличился после пятничной молитвы - часть верующих прямо из мечетей отправилась слушать выступление президента. Желание людей воочию увидеть главу страны было вполне естественным. Кроме того, большое скопление людей на площади привлекло еще большее количество зевак, прежде всего, вездесущих мальчишек. Поэтому у меня опять возникают вопросы. Почему власти Андижана не предприняли никаких мер для того, чтобы нейтрализовать боевиков еще по дороге от тюрьмы до площади Бабура? Ведь захват воинской части и тюрьмы - это явные государственные преступления, тут не надо ждать приказа об открытии огня на поражение. Кто распускал слухи о якобы предстоящем выступлении президента? И почему власти ничего не сделали для того, чтобы эти слухи прекратить, сделав какие-то официальные заявления по радио или телевидению?

И еще один довольно интересный вопрос. Кто и зачем поджог крышу находящегося рядом с площадью кинотеатра? И почему к месту видного издалека возгорания так и не прибыли пожарные? - А что рассказали опрошенные вами люди по поводу начала стрельбы на площади Бабура? Ее спровоцировали боевики? - По показаниям очевидцев, вооруженные люди находились в самом центре толпы. И тут же легли на землю, когда мимо стали гуськом проезжать БТРы и вести огонь из пулеметов. Мы с Паттеном потом осматривали стены домов, где еще не успели сделать ремонт. Там были хорошо видны крупнокалиберные пули, сантиметров на пять ушедшие в штукатурку. Зарубежные коллеги до сих пор спрашивают меня, почему власти для разгона толпы не использовали водометы или гранаты со слезоточивым газом. И я так же до сих пор не знаю, что им ответить. - В СМИ несколько лет спустя прошла информация со ссылкой на «беглого узбекского чекиста», что расстрел толпы в Андижане произвели подразделения укрывшегося в Узбекистане таджикского полковника Махмуда Худойбердыева. Ваше расследование подтвердило это? - Слухи такие в Андижане тогда ходили, но они порождали еще больше вопросов. Как и вопросов по поводу того, кто отдал приказ стрелять на поражение по мирным гражданам. Вроде это должен был сделать главнокомандующий, которым является президент Ислам Каримов. Но всем известен факт, что в мае 2005-го года тот буквально ворвался в здание Генеральной прокуратуры, где проходила пресс-конференция, посвященная событиям в Андижане, и с порога стал кричать, что он не отдавал приказа открывать огонь. По логике, вроде бы после этого следовало назвать виновных и предать их суду. Но этого не произошло. Наоборот, в тюрьму посадили тех, кто пришел тогда на площадь Бабура - оставшихся лежать на земле раненых или тех, кто попал на видеокамеры спецслужб. - А у вас самого есть версии происшедшего? - Версий сколько угодно. В том числе и та, в которой говорится, что власти специально устроили показательную расправу над недовольными. - Зачем? - Чтобы запугать население и отбить у него охоту не только протестовать, но и задавать ненужные вопросы. В какой-то мере в эту версию вписывается и последующая борьба в Узбекистане властей с верующими. Я лично присутствовал на 260-ти процессах по обвинению людей в религиозном экстремизме. Может, среди них и были экстремисты, но ни следствию, ни суду, на мой взгляд, доказать этого не удалось. Зато заявления подсудимых о незаконных задержаниях, подброшенных листовках и пытках по выбиванию показаний остались судьями не услышанными. Хотя те, в соответствии с законом, тут же должны были инициировать расследование по этим заявлениям. - Иными словами, итог вашего расследования в Андижане заключается в том, что происшедшие там кровавые события вполне могут быть умышленной провокацией властей?  - Сурат-ака, а что, на ваш взгляд, надо сделать, чтобы все эти вопросы были сняты? - Требовать от правительства Узбекистана открыть тайну происшедшего в Андижане. Хотя бы для начала опубликовать отчет той самой комиссии Олий Мажлиса. А я со своей стороны, чтобы напомнить всем о необходимости такого шага, в канун десятилетней годовщины Андижанской трагедии повторю специальным блоком рассылку всех своих сообщений, которые сделал после своего расследования. Кыргызстан официально вступил в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 2015-05-12 11:11 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Ранее в правительстве Киргизии высказывались сомнения по поводу даты присоединения к ЕАЭС из-за двух спорных моментов: во-первых, республика хочет сохранить льготные таможенные пошлины в отношении товаров, которые будут завозиться в рамках инфраструктурных проектов с Китаем. Во-вторых, Бишкек настаивает на исключении аудита системы проверок ветеринарного контроля в рамках ЕАЭС, в первую очередь на границе с Казахстаном, - для свободного движения товаров сельхозпроизводителей. Как сообщил 8 мая на заседании президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, по первому пункту решено, что проекты с Китаем не касаются поставок товаров, по второму — что отмена ветеринарного контроля на казахстанско-киргизской границе произойдет после оценки странами ЕАЭС системы, налаженной в Кыргызстане, передает «Коммерсант». «Все вопросы, которые вызывали сомнения, сняты. Мы сегодня принимаем документ о полноценном принятии кыргызской стороны в наш союз», - цитирует Назарбаева Вечерний Бишкек. Предложив поручить совету Евразийской экономической комиссии принять решение по преференциям с учетом целей использования товаров, президент Казахстана выразил уверенность, «что будет найдено решение, удовлетворяющее все стороны».

Процесс юридического оформления вступления Кыргызстана в ЕАЭС завершился подписанием двух документов: «Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и отдельные международные договоры, входящие в право Евразийского экономического союза, в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года» и «Протокола об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе о 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к ДоговоруЕвразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года». Всего по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета было подписано 16 документов, шесть из них связаны с присоединением Кыргызстана к ЕАЭС. Теперь изменения в договор о создании ЕАЭС должны ратифицировать парламенты стран-подписантов. «После ратификации документов парламентами всех стран договор вступает в силу. Это три документа: основной договор, который был подписан 23 декабря 2014 года, и два протокола, которые являются частью этого документа. В совокупности это единый договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС», - цитирует 24.kg министра экономики Кыргызстана Олега Панкратова.

В свою очередь, президент России Владимир Путин пояснил, что после ратификации всех соглашений по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС они вступят в полную силу: «На мировой арене появилось новое экономическое объединение с едиными правилами, движениями товаров, услуг, капитала трудовых ресурсов. Важно, что у всех участники ЕАЭС есть настрой на углубление интеграции. Более тесные торговые инвестиционные связи, несомненно, будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию наших стран, укреплять конкурентоспособность объединения в мировой экономике. И, в конечном счете, обеспечат рост благосостояния населения наших стран». Напомним, Договор о Евразийском экономическом союзе, вступивший в силу с 1 января 2015 года, предусматривает интеграцию составляющих ЕАЭС государств и предполагает гарантию свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на территории этих стран, согласованную политику в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. Первыми договор подписали 29 мая 2014 года в Астане Россия, Белоруссия и Казахстан, 2 января 2015 года к ним присоединилась Армения. Документ о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС подписан 23 декабря 2014 года в Москве. В рамках процесса интеграции Россия выделила $1,2 млрд на реализацию Дорожной карты для Киргизии, стороны создали совместный Фонд развития, средства которого будут, в частности, направлены на развитие взаимодействия в агропромышленном комплексе, швейной, текстильной, обрабатывающей, горнодобывающей и металлургической промышленности, в сфере транспорта, жилищного строительства, торговли, развития предпринимательства и инфраструктуры. Подробнее о Евразийском экономическом союзе, его плюсах и минусах можно прочитать в материале «Ферганы» «Экономист Елена Кузьмина - о ЕАЭС, санкциях, рейтингах и о том, зачем все это нужно». Россия: Спрос на автомобили GM Uzbekistan сократился на 85 процентов. В апреле продано всего 19 Nexia 2015-05-12 12:35 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  С января по апрель 2015 года в России было продано 1867 авто GM Uzbekistan. «Несмотря на наличие в линейке «бюджетных» автомобилей, GM Uzbekistan смогла продать в апреле только 405 машин – спрос сократился на 85 процентов. Продажи Nexia фактически остановились (всего 19 шт.), а Gentra пока не пользуется достаточным спросом (319 за весь апрель)», – говорится в сообщении Autostat. Напомним, снижение спроса на автомобили узбекского производства наблюдается на протяжении нескольких лет. В частности, в 2014 году продажи GM Uzbekistan сократились на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом – с 60.829 единиц до 37.695. При этом в декабре 2014 года было продано на 62 процента меньше узбекских автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – всего 2034 единицы. В первом квартале 2015 года в России было продано всего 5411 узбекских автомобилей, за тот же период в прошлом году удалось реализовать 12.858 единиц. В связи с резким снижением спроса Узбекистан планирует в ближайшие два года временно сокращать выпуск легковых автомобилей. По данным акционерной компании «Узавтосаноат», в 2014 году в стране было произведено 245,7 тысячи легковых автомобилей. В «Программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 20152019 годы» говорится, что в 2015 году производство легковых авто составит 219 тысяч, в 2016 году – 228,6 тысячи. Но к 2018 году планируется довести объемы до 268 тысяч автомобилей, а в 2019 году ожидают выпустить 280,6 тысячи единиц. Напомним, СП GM Uzbekistan создано в 2008 году в Асаке на базе «УзДЭУавто». Под известным американским брендом Chevrolet предприятие выпускает автомобили Malibu, Captiva, Lacetti, Cobalt, Nexia, Spark, Matiz и Damas. АНТ: На границе между Казахстаном и Туркменией разграблены десятки автомобилей 2015-05-12 14:14 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Фото АНТ История появления этих машин на границе такова. Их владельцами являются граждане Туркменистана, которые купив в России автомобили, в середине марта 2015 года стали пригонять их к контрольно-пропускному пункту «Темир-баба», расположенному между Казахстаном и Туркменией, чтобы провезти на туркменскую территорию. Обычная практика: люди привозят машины как для себя, так и для перепродажи. Однако на этот раз туркменские пограничники отказались впускать автомобили, сославшись на указ, запрещающий ввоз в Туркменистан машин, не имеющих две подушки безопасности. К таким типам автомобилей относится часть продукции ВАЗ. Указ, по словам пограничников, должен был вступить в силу с 1 апреля, но пускать в страну такие автомобили прекратили уже в марте – без каких-либо публичных предупреждений и объявлений, что вполне естественно для туркменских реалий. Попытки АНТ прояснить ситуацию в Государственной таможенной службе не увенчались успехом. Сообщив, что указ «вышел уже давно», собеседник АНТ не смог назвать ни его номера, ни даты выхода. В ГТС также не смогли или не сочли нужным дать внятного ответа на вопрос, почему указ не был доведен до сведения граждан, не опубликован в СМИ и его нельзя найти на сайте таможенной службы. К концу марта у туркменского КПП скопилось 130 автомобилей. Вернуться на казахстанскую территорию автовладельцы уже не могли – казахская сторона отказалась впускать их, ссылаясь на то, что правила Таможенного союза не предусматривают повторный ввоз автомобилей, предназначенных для вывоза. Фактически автовладельцы оказались в западне. В надежде на положительное разрешение проблемы они провели на границе больше трех недель - в отсутствие элементарных санитарных условий, ночуя в своих автомобилях, не имея возможности купить продукты и перебиваясь только пищей и водой, которыми с ними делились сотрудники казахстанской (!) таможни, - но так ничего и не добились. В итоге люди уехали, бросив свои автомобили на нейтральной территории. Жаловаться кому-нибудь они не планируют, считая это бесполезной тратой времени и денег.

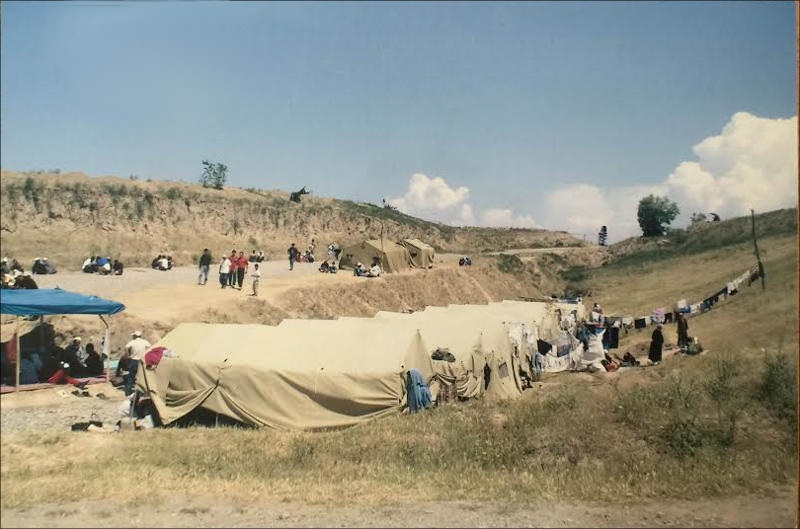

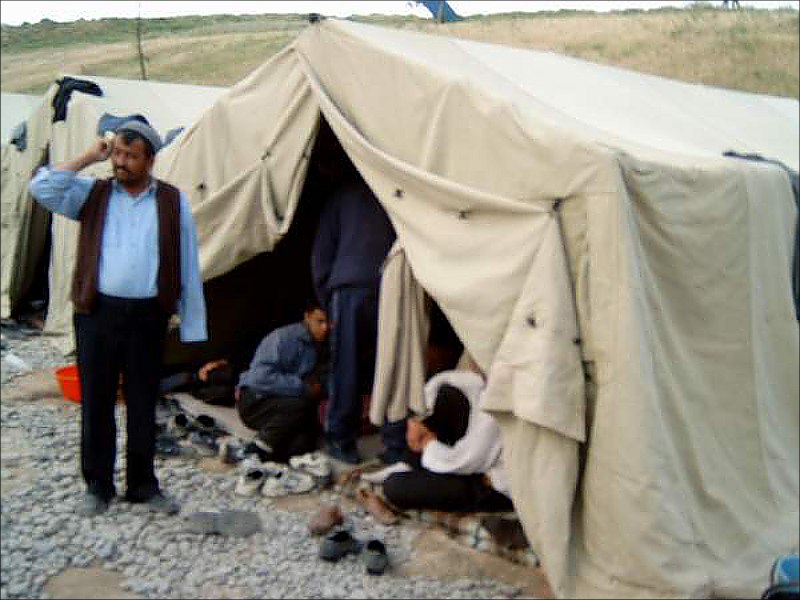

Тем временем брошенные ими машины разграбили – с них сняты колеса, лобовые стекла, дворники, магнитолы, аккумуляторы, взломаны багажники. Одни считают, что это делают жители близлежащих поселков, другие возражают, поясняя, что машины находятся на нейтральной территории, ближе к туркменскому КПП, доступ в который гражданскому населению жестко ограничен, а значит, автомобили, скорее всего, «раздевают» переходящие границу в обоих направлениях люди. Таджикистан: МВД простит граждан, добровольно вернувшихся с войн на Ближнем Востоке 2015-05-12 15:39 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Копия паспорта Гульру Олимовой Источник в министерстве сообщил информагентству «Азия-плюс», что десятки граждан Таджикистана уже покинули незаконные вооруженные формирования в Ираке и Сирии и сегодня находятся на территории Турции, не решаясь вернуться домой из страха перед уголовным наказанием. Ранее, 7 мая, МВД Таджикистана организовало встречу молодежи и журналистов с добровольно вернувшимся из Сирии жителем Худжанда - 25-летним Фаррухом Шариповым, который рассказал, как был завербован и через что ему пришлось пройти, чтобы вернуться на родину после месячного пребывания в Сирии. Тогда Рахимзода сообщил, что Шарифову было оказано содействие в переправке в Таджикистан из Турции, где он находился после того, как оставил ряды боевиков. Вместе с тем, возвращение на родину желающих покинуть зоны военных действий сопряжено с большими трудностями и иногда становится почти невозможным. К примеру, группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.) поставила практически невыполнимый ультиматум 25-летней гражданке Таджикистана Гульру Олимовой, которая после гибели мужа в сирийском городе Алеппо решила вернуться домой. Как рассказала радио Озоди мать молодой женщины Майрамби Олимова, когда Гульру попросила у эмира Алеппо разрешения вернуться на родину, тот заявил, что две ее малолетние дочери и сын «являются имуществом «Исламского государства» и поэтому она может вернуться на родину только одна, без детей. По словам Майрамби Олимовой, ее дочь вместе с тремя детьми и мужем Лоиком Раджабовым, 32-летним жителем Куляба, в сентябре 2014 года выехала в трудовую миграцию в Россию, а в ноябре прошлого года семья отправилась в Сирию. На днях Гульру сообщила родственникам, что 7 мая ее муж был убит в бою, сама она находится на шестом месяце беременности и проживает с детьми в брошенной прежними владельцами квартире в пригороде Алеппо. Между тем, правоохранительные органы Куляба заявляют, что подтверждения смерти Раджабова у них нет, а в доме его отца было обнаружено знамя «Исламского государства», которое, по словам родственников, было вывешено самим Лоиком перед его отъездом. Выступая 11 мая в Кулябе на семинаре «Сотрудничество молодежи с органами внутренних дел в борьбе с экстремизмом», глава МВД Рамазон Рахимзода сообщил, что, по официальным данным, в настоящее время среди боевиков в Ираке и Сирии находятся 384 гражданина Таджикистана, 40 из них прибыли с семьями. В отношении 150 таджикистанцев, воюющих на Ближнем Востоке, возбуждены уголовные дела. Около 60 человек числятся погибшими. Свидетели со стороны Кыргызстана. Правозащитник Толекан Исмаилова – об Андижане 2005 года 2015-05-12 15:53 ferghana@ferghana.ru (Екатерина Иващенко) В эти дни мы вспоминаем андижанский расстрел 2005 года. Беженцы хлынули тогда из Узбекистана в Кыргызстан, и к ним приехали киргизские правозащитники. Сегодня «Фергана» представляет фильм «Люди, в которых стреляли», снятый НПО «Граждане против коррупции» в мае-июне 2005 года в лагере узбекских беженцев на территории Кыргызстана. 7 июня 2005 года этот фильм был презентован в Бишкеке, однако уже год спустя он был запрещен к показу. Толекан Исмаилова, которая сегодня возглавляет правозащитную организацию «Бир Дуйно – Кыргызстан», рассказала «Фергане» и о своих поездках в лагерь беженцев в те дни, и о самом фильме. - Когда и как вы узнали о расстреле, о том, что произошло 13 мая 2005 года в Андижане? Толекан Исмаилова: В 2000 году по всей Центральной Азии при партнерстве с Институтом Демократии Восточной Европы была создана гражданская сеть правозащитников и активистов под названием «Гражданские мосты - Центральной Азии», которые выступали против коррупции и говорили о нарушениях прав человека. Наш партнер была Ирена Ласота, президент Института Демократии Восточной Европы. Мы знали, что происходит в каждой стране региона. Особенно мы переживали, что в 2001-2002 годах все больше сужалось пространство для НПО в Узбекистане, началось преследование правозащитников, которые говорили о нарушении прав человека. В итоге в 2005 году там был принят закон об ограничении деятельности НПО. Об андижанских событиях мы узнали из выпусков новостей, как и о том, что сейчас на границе Кыргызстана с Узбекистаном якобы беспорядки, и люди, которых описывали как «бородачей», бегут через границу. По нашей правозащитной сети мы получали сообщения, что идут несправедливые судебные процессы над бизнесменами в Ферганской долине. Это были обычные молодые люди, которые владели малым и средним бизнесом, занимались спортивными благотворительными акциями и были очень успешны. Однако их всех обвинили в акромизме, сказали, что это, мол, была радикальная группа бизнесменов, которая выступала против конституционного строя и предоставляла угрозу безопасности страны. Шли масштабные судебные процессы, говорили, что людям дают большие сроки и отправляют в самые глухие колонии. Я думаю, что власть опасалась этих людей, потому что они могли влиять на молодёжь. Мы были встревожены и решили поехать туда, где собирались узбекские беженцы, чтобы посмотреть, насколько эта информация соответствует действительности. Это было с 15 по 17 мая 2005 года. Я пригласила с собой журналиста телевизионной студии «Замана» Азиму Расулову, и мы вместе поехали на юг. Добрались на машине до местности Тешик-Таш, что в Джалал-Абадской области. И там, на открытой местности мы увидели огромное количество людей, которые расположились прямо на земле. Тогда там не было никакого палаточного городка, лагеря для беженцев, это было просто стихийное пристанище для беженцев. Людей было очень много: женщин, дети, старики и молодые люди. Среди них мы даже нашли троих, кто уже был осужден, но сумел убежать. И все они рассказывали, что происходило на площади. Люди ждали, что приедет Каримов и все уладит, потому что конфликт назревал серьезный. Тем более и власти говорили людям, что приедет президент и разберется с несправедливыми судами. И люди вышли на площадь, а в небе появились вертолеты, а на площадь въехали бронетранспортеры и начали стрелять по мирному населению. Один мальчик рассказал, как он бежал вместе с маленькой сестренкой, она упала от выстрела и умерла. И так погибло очень много людей, пока они смогли убежать из города и пересечь границу. Поэтому и фильм мы назвали «Люди, в которых стреляют».

Тогда было очень жарко, по детям ползали мухи, люди пили грязную воду из арыков, потому что другой не было, там же мыли руки и чистили зубы. Это было ужасно, очень страшно. Я побежала на ближайший холм, чтобы дозвониться тогда исполняющей обязанности Министра иностранных дел Розе Отунбаевой. И начала рассказывай ей о происходящем, о бегущих на нашу территорию людях, которые нуждаются в срочной помощи со стороны Кыргызстана. - Беженцев выдавали обратно? - Да, такие факты были, поэтому, даже оказавшись на территории Кыргызстана, люди продолжали бояться, что их сдадут обратно в Узбекистан. Люди прятались, где могли, мы находили их даже под кустами, и они в испуге просили нас забрать и вывезти хотя бы в багажниках в более безопасное место. Заместитель председателя Погранслужбы Кыргызстана Абсабыр Эреженов сказал нам на камеру, что Узбекистану было выдано около 80 человек. Это было 17 мая. Сколько всего было выдано людей, нам неизвестно. Однако мы предполагаем, что все это делалось за деньги. Пограничники, похоже, были уверены, что это не беженцы, а преступники, и им платили деньги за их выдачу… Потом стало известно еще о четверых, которые были официально выданы Узбекистану нашим тогдашним генпрокурором Азимбеком Бекназаровым. Это было ужасно. И Бекназаров до сих пор не понес за это наказание. Тогда узбекская сторона была связана с нашими пост-революционными лидерами, оказывается, узбекский прокурор учился вместе с Бекназаровым. Возможно, поэтому он и выдал Ташкенту четверых беженцев в нарушение всех международных обязательств.

- Какая роль и позиция была у Розы Отунбаевой? - Она сразу же отреагировала на мой звонок. И повлияла, чтобы на этом месте был развернут лагерь для беженцев, этим делом стали заниматься международные организации, в частности, УВКБ (Управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН). Итогом стал тот факт, что около 500 человек получили политическое убежище в третьей стране. - Эти люди в лагере были террористами, как их обвиняли? - Конечно, нет, и бородачей там никаких не было. Это были обычные люди, которые голодали и страдали от несправедливости. И мы просто рассказали о них всему миру. Второй раз я побывала там уже в июне, когда был создан палаточный лагерь и там работали УВКБ, ЮНИСЕФ, «Красный Крест» и другие международные организации. Тогда, в июне, людям уже начали выдавать удостоверения беженцев и обещали предоставить убежище. - Расскажите про документальный фильм, который вы там снимали. - Мы снимали оба наших приезда в лагерь беженцев, в мае и в июне. Люди были очень активны, тем более что наша организация («Граждане против коррупции») была широко известна, и рассказывали нам, что происходило на площади, как люди ждали приезда официальных властей, а их начали расстреливать. 7 июня 2005 года этот фильм был презентован в Бишкеке, однако уже год спустя он был запрещен к показу. Из релиза 2005 года о фильме «Люди, в которых стреляли». 13 мая 2005 года, по словам очевидцев, все жители Андижана собрались на мирный митинг и скоро услышали в небе шум вертолета. «Мы подумали, что приехал Каримов, и обрадовались. Думали, он разъяснит нам ситуацию вокруг задержанных ровно год тому назад невиновных людей, которых посадили в тюрьму на 55 лет. Однако вместо этого по нам стали стрелять. Послышались крики: «Бегите! Прячьтесь!» Я стала убегать. Вдруг перед моими глазами упал молодой парень. Его голова была насквозь пробита пулями. Он был убит», - рассказывает в фильме одна из свидетельниц расстрела. По словам детей, когда они бежали через мост, на деревьях сидели солдаты и стреляли по ним. «Один солдат целился в меня, но попал в бегущую рядом со мной двенадцатилетнюю Руди, которая умерла», - говорит один из мальчиков. В фильме есть интервью с тремя бывшими заключенными, которым удалось бежать из тюрьмы в ночь с 12 на 13 мая 2005 года. По их словам, их, предпринимателей, год назад, в июне 2004 года забрали сотрудники СНБ. «Нас пытали, избивали, обвиняя нас в том, что мы состоим в террористической группировке «Акромия». Но мы - простые предприниматели, видно, кто-то завидовал нашему успеху в бизнесе и решил убрать нас таким путем. Нас заставили подписать бумаги, что мы принадлежим к террористической группировке «Акромия», грозили, что будут пытать наших жен и детей», - говорят они. Лидер НПО «Граждане против коррупции» Толекан Исмаилова представила обращение узбекских беженцев, живущих в палаточном городке в Кыргызстане, недалеко от границы с Узбекистаном. Обращение направлено киргизскому, узбекскому руководству, а также к ОБСЕ, его подписали 377 человек. Жители палаточного городка рассказывают о случившемся в Андижане и просят все мировое сообщество не оставить без внимания их судьбы. «Мы знаем, что кыргызстанцы хотят, чтобы мы побыстрее возвратились в Узбекистан, но там нас ждет гибель», - говорят узбекские беженцы. По словам Толекан Исмаиловой, Кыргызстан должен показать свою демократическую сторону и положить традицию политической гуманности по отношению к гражданам Узбекистана, бежавшим после андижанских событий и находящихся на киргизской территории. «Кыргызстан также должен взять обязательства по выполнению международных обязательств, которые подписало наше государство. Я думаю, что вопрос с беженцами должен решаться кыргызскими и узбекскими сторонами в соответствии с положениями Управления Верховного Комиссариата по делам беженцев Организации объединенных наций (УВКБ ООН)», - сказала Т.Исмаилова.

Екатерина Иващенко «Мемориал»: Узбекские власти похитили в России гражданина Узбекистана и подвергают его пыткам 2015-05-12 16:37 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Как следует из решения Басманного районного суда Москвы, размещенного на сайте «Право.Ру», Абдулла Рабиев с 1993 по 2000 годы находился в Кыргызстане, с 2000 по 2011 год пребывал в Республике Корея, откуда 19 мая 2011 года был депортирован в Узбекистан. По данным Еurasianet, Рабиев бежал в Южную Корею, опасаясь преследований по обвинению в причастности к запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир», но его многочисленные прошения о предоставлении статуса беженца были отклонены. Чуть ли не сразу по прибытии в Узбекистан, уже 20 мая, Рабиеву удалось через территорию Казахстана вылететь в Россию. В решении Басманного суда говорится, что на родине Рабиев обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьей 159 ч.1, статьей 223 ч.1, статьей 244-1 ч.2 и статьей 244-2 ч.1 Уголовного кодекса Узбекистана (в том числе, публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя, захвату власти, участие в религиозно-политической, сепаратистской, фундаменталистской запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир» и другое). Рабиев был объявлен в межгосударственный розыск, в связи с чем и был задержан 24 мая 2011 года сотрудниками правоохранительных органов в Рязани. Спустя два дня, 26 мая, Рязанская транспортная прокуратура Московской межрегиональной прокуратуры вынесла решение об освобождении Рабиева из-под стражи по причине истечения срока давности: как сообщает правозащитный центр «Мемориал», узбекская сторона вменяла Рабиеву эпизоды, относящиеся к 1993-2000 годам. Таким образом, прокуратура отказала властям Узбекистана в экстрадиции Рабиева. Вскоре он обратился в УФМС по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области с ходатайством о признании его беженцем на территории Российской Федерации, обосновав просьбу угрозами пыток в тюрьме, куда его могут посадить. По информации «Мемориала», двое родственников Рабиева отбывают наказание в Узбекистане по тем же обвинениям, что предъявлены Абдулле, одна родственница, отсидев четыре года, была освобождена в 2010 году, два брата Рабиева умерли в колонии от пыток. Тем не менее, в статусе беженца ему было отказано. В ноябре 2011 года Рабиев обратился с заявлением о предоставлении временного убежища и снова получил отказ. Абдулла прошел все стадии обжалования, но успеха не добился. 14 января 2013 года Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы. Позиция российских властей сводилась к утверждению, что в Узбекистане Рабиеву ничего не угрожает, и он может туда свободно вернуться. Власти не приняли во внимание доводы адвоката, что Рабиев относится к особо уязвимой, преследуемой в Узбекистане группе граждан, что у него на родине сроки давности на подобные преступления не распространяются, ему грозят жестокие пытки, длительные сроки наказания и бесчеловечное обращение в тюрьме. В 2013 году Рабиев обратился в Управление Верховного комиссара по правам беженцев ООН с просьбой предоставить ему международную защиту. Вопрос о долгосрочном решении находится на рассмотрении. Рабиев ожидал, что у него появится возможность переселиться в третью страну, где его положение будет менее уязвимым. Но так и не дождался. Его похитили 28 января 2015 года в Санкт-Петербурге, у дома, где он жил. Около 10:30 он позвонил гражданской жене, после чего связь прервалась. В тот же день жена пыталась подать в отдел полиции Санкт-Петербурга заявление о похищении, но его не приняли, сказав, что такое заявление можно подать только через 48 часов после исчезновения человека. 31 января заявление о похищении в отдел полиции подала адвокат Ольга Цейтлина, сотрудник Сети «Миграция и Право» центра «Мемориал». Во всех обращениях в органы адвокат указывала, что, по всей вероятности, Рабиева похитили и незаконно вывезли в Узбекистан, такие случаи нередко происходят с узбеками, обвиняемыми в причастности к «Хизб ут-Тахрир», что подтвердил и Европейский Суд по правам человека. Но в возбуждении уголовного дела по факту похищения Рабиева было отказано на том основании, что заявитель якобы самостоятельно выехал в Узбекистан. Только 25 апреля Цейтлина узнала от родственников Рабиева, что его доставили в Узбекистан и поместили под стражу в следственный изолятор города Термеза, где под пытками Абдулла признался, что он участвовал в деятельности «Хизб ут-Тахрир». Идет следствие. Правозащитный центр «Мемориал» заявляет, что власти Российской Федерации должны провести эффективное расследование похищения и незаконного вывоза Абдуллы Рабиева в Узбекистан, его незаконного перемещения через государственную границу России, в обход установленной уголовно-процессуальным законом процедуры экстрадиции, поскольку заявитель в добровольном порядке не мог выехать в Узбекистан, так как опасался там обвинений и преследований, что и произошло в действительности. О других случаях попыток похищения граждан Узбекистана и их исчезновения с последующим обнаружением в узбекских застенках можно прочитать в материалах «Узбекистан: Похищенный в Москве россиянин осужден на 7,5 лет заключения», «Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за похищение двух граждан Узбекистана», «Гражданин Узбекистана Юсуп Касымахунов похищен в России», «Amnesty International: В Москве полицейскими похищен узбекский беженец», «Узбекистан: Похищенному в Москве гражданину России грозит до 20 лет лишения свободы», «Страсбургский суд серьезно озабочен похищениями в России узбекских и таджикских беженцев» и так далее. Стрельба на узбекско-киргизской границе: Один контрабандист убит, второй задержан 2015-05-12 17:51 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Как сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Киргизской Республики, инцидент произошел на несогласованном участке государственной границы в местности Какыр на окраине поселка Согмент Баткенского района Баткенской области Кыргызстана. По данным узбекских СМИ, ссылающихся на пресс-службу Комитета по охране Государственной границы Службы национальной безопасности (КОГГ СНБ) Узбекистана, событие произошло в районе села Хушъяр Сохского района Ферганской области. Обе стороны сходятся в том, что трое граждан Кыргызстана пытались вывезти овощи и фрукты из Узбекистана вне пунктов пропуска, то есть – контрабандой. Они не подчинились требованиям узбекских пограничников остановиться и попытались совершить наезд на пограничный наряд, следствием чего стали выстрелы в сторону нарушителей. В результате один контрабандист был ранен и позднее скончался в районной больнице анклава Сох (Узбекистан), второй кыргызстанец был задержан узбекскими военнослужащими, третий гражданин скрылся с места инцидента на территории Кыргызстана. КОГГ СНБ заявляет, что задержаны оба оставшихся в живых нарушителя, а также - три автомашины марки «Мерседес-бенц» с десятью тоннами картофеля и пятью тоннами урюка. По данному факту возбуждено уголовное дело, на территории анклава Сох проводится встреча пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана по выяснению причин и обстоятельств инцидента. Узбекско-киргизская граница остается источником постоянных осложнений в отношениях двух соседних стран. Ее протяженность составляет 1378 километров, из них более 370 – спорные, и местные жители зачастую даже точно не знают, на чьей территории они находятся, из-за чего иногда попадают в неприятные ситуации вроде задержания пограничниками соседней страны. Нередко они сознательно нарушают законы с целью контрабанды. О предыдущих случаях нарушения узбекско-киргизской границы можно узнать, пройдя по этой ссылке, или в спецпроекте «Ферганы» «Границы». |

| В избранное | ||