| ← Май 2015 → | ||||||

|

3

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

||||||

|

17

|

||||||

|

24

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Китай и Россия создают совместный инвестиционный банк и инвестфонд объемом $2 млрд

|

Китай и Россия создают совместный инвестиционный банк и инвестфонд объемом $2 млрд 2015-05-08 11:10 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Банк также будет заниматься первичным и вторичным размещением ценных бумаг российских компаний на фондовых рынках Китая и размещать корпоративные облигации российских эмитентов на азиатских фондовых рынках, передает Газета.Ру. По данным РБК, Китай и Россия создадут также инвестиционный фонд, с помощью которого надеются привлечь в российскую экономику России $20 млрд в течение трех лет. Созданием фонда озаботились РФПИ и China Construction Bank Corporation (CCB). Объем фонда составит $2 млрд, его задача – софинансирование сделок. Например, если компания хочет привлечь $1,5 млрд, фонд профинансирует $200 млн, остальное дадут китайские банки. Причем для того, чтобы получить финансирование из фонда, компания не обязательно должна быть ориентирована на китайский рынок, но у нее должна быть хорошая кредитная история, низкая долговая нагрузка и часть выручки должна поступать от экспорта. «Американские и европейские банки подняли стоимость финансирования для российских компаний. В то же время у китайских банков много ликвидности, но они мало работают с Россией. Мы надеемся, что российские компании получат возможность привлекать финансирование на внешнем рынке по конкурентоспособным ставкам», — пояснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Соглашения о создании инвестбанка и инвестфонда, а также десятки других документов будут подписаны 8 мая в рамках визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Нужны деньги: Пятилетнему Шухрату Ходжаеву не хватает 226 тысяч на химиотерапию 2015-05-08 12:11 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Шухрат Ходжаев Денег у семьи нет. Мама живет с ребенком в больнице, отец, Шавкат, не может устроиться на работу, у него сейчас нет денег, времени и сил на получение патента - каждый день мужчина ездит к жене в больницу из Подмосковья, привозит еду и необходимые лекарства. Живет он в Малаховке, где знакомые дали койко-место, и уже входит в состояние тяжелейшей усталости. Шухрат тоже очень устал. Он прошел очередной курс химиотерапии, анализы пока плохие, и мальчика не выпускают даже погулять на улицу, чтобы не подхватил инфекцию. На майские праздники из больницы почти все разъехались по домам, Шухрату скучно, он лежит или уныло бродит по коридорам. «Врачи сказали, что домой в Таджикистан ехать опасно для здоровья малыша, нужно здесь продолжать лечение», - говорит Назокат, мама мальчика. Шухрат хотел планшет, чтобы смотреть мультики, старый сломался, - но об этом родители уже не напоминают: деньги нужны семье на еду и текущие расходы. Благотворительный фонд «Гольфстрим» собирает деньги на химиотерапию для Шухрата Ходжаева. Из необходимых 300.000 рублей собрано всего 74 тысячи. Осталось собрать 226 тысяч рублей. Помочь можно: - отправьте sms на номер 3443 со словом ГОЛЬФСТРИМ 100 (где 100 - любая сумма, какую захотите пожертвовать); - on-line по банковской карте с сайта фонда; - Перечислив помощь на расчетный счет в рублях БФ «Гольфстрим»: ИНН 5017998033 КПП 501701001 АКБ «Российский капитал» (ОАО) Расчетный счет в рублях: 40703810300390000011 Корр. счет 30101810100000000266 БИК 044583266 Получатель: БФ «Гольфстрим» Назначение: Шухрату. Благотворительное пожертвование. НДС не облагается. - PayPal - Golfstreamfond@yandex.ru - Яндекс кошелек - 41001967430981 - КИВИ (QIWI) - 968 793 45 88 - RBK - RU455393563 - WebMoney: R254643446884 - рубли Z235187948249 - доллары Контакты: Благотворительный фонд «Гольфстрим»: +7-903-267-94-11, +7 (495)-995-56-16 Телефоны родителей Шухрата в Москве: Мать Назокат: +7-926-659-67-14; Отец Шавкат: +7-969-256-10-65. Узбекистан выставил на торги госактивы 411 предприятий и 836 других объектов 2015-05-08 13:01 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  В частности, только стратегическим иностранным инвесторам будут предложены доли государства и органов хозяйственного управления, в том числе – путем реализации дополнительных акций, в 68 крупных акционерных предприятиях, таких как «Навоиазот», «Самаркандкимё», «Кизилкумцeмeнт», «Самаркандский винкомбинат им. Н.А.Ховренко», «Асакатранснефть», несколько маслозаводов в разных регионах, «Алокабанк», «Туронбанк», издательско-полиграфическая акционерная компания (ИПАК) «Шарк» и другие. Если предложенные госактивы не найдут иностранных покупателей в течение года, доли могут быть реализованы на публичных торгах по решению Государственной тендерной комиссии. Еще 343 хозяйственных общества и предприятия выставлены на торги как объекты, «в которых государственные активы и доли органов хозяйственного управления реализуются на публичных торгах в частную собственность, в первую очередь иностранным инвесторам, в целях их дальнейшей модернизации, технического перевооружения производства, организации выпуска конкурентоспособной продукции». Желающим приобрести пустующие или недостроенные здания и сооружения будут предложены 836 объектов госсобственности в разных регионах Узбекистана. Тем же постановлением утвержден перечень низкорентабельных и бездействующих организаций, по которым инициируется процедура ликвидации или банкротства. В него вошли 257 предприятий, в том числе - государственно-акционерная компания «Узкитобсавдо», которая была координатором по организации доставки в Узбекистан и реализации книжной продукции. А в реестре подлежащих сносу неиспользуемых и недостроенных объектов государственной собственности, в котором насчитывается 352 объекта, оказались здания школ, детсадов, клубов, противотуберкулезных диспансеров, кинотеатров и так далее. С полными списками подпадающих под действие вышеуказанного постановления предприятий и организаций можно ознакомиться на сайте Lex.uz. Human Rights Watch призывает США, Евросоюз и ООН не молчать о нарушениях прав человека в Узбекистане (видео) 2015-05-08 14:55 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  По мнению HRW, США и странам Евросоюза следует установить сроки, в которые власти Узбекистана должны принять конкретные шаги по исправлению ситуации с соблюдением прав человека, и дать понять, что невыполнение этих требований будет иметь определенные политические последствия. Правозащитники считают, что в отношении узбекских властей должны быть введены целенаправленные ограничительные меры, включая отказы в визах и заморозку активов в отношении государственных должностных лиц и тех, на ком лежит ответственность за грубейшие нарушения прав человека – пытки, произвольное продление сроков отбывания наказания политзаключенным, посягательства на религиозные свободы и принудительный труд. Необходимо также, чтобы Совет ООН по правам человека выразил озабоченность неизменным отказом Узбекистана сотрудничать с наблюдательными органами ООН и назначил специального эксперта, который постоянно бы сообщал о положении с правами человека в этой стране. По мнению исследователя HRW по Центральной Азии Стива Свердлова, докладчик ООН по Узбекистану мог бы обеспечить привлечение виновных к ответственности и подать узбекскому народу сигнал, что андижанские события и другие нарушения прав человека не останутся незамеченными и не будут забыты. «В Узбекистане люди по-прежнему живут в постоянном страхе. Они знают, что их могут безнаказанно застрелить просто за открытое выражение мнения», - сказал Стив Свердлов. В заявлении HRW также отмечается, что США и ЕС, сотрудничающие с Узбекистаном в военной сфере по поддержке операции сил коалиции в Афганистане, после трагедии в Андижане ввели санкции, но затем спустили дело на тормозах, смягчив в итоге свою позицию по ситуации с правами человека в этой республике. HRW напоминает, что 13 мая 2005 года правительственные войска открыли огонь по многотысячной и преимущественно мирной демонстрации на центральной площади Андижана – города в Ферганской долине на востоке Узбекистана. Люди пришли туда, чтобы выразить протест против нищеты, безработицы и репрессий и потребовать от властей отреагировать на их бедственное положение. Утром дня демонстрации вооруженные люди освободили из-под стражи 23 местных предпринимателей, осужденных за «религиозный экстремизм», и заняли несколько местных административных зданий. Когда на площади собрались тысячи митингующих, военные в бронетранспортерах и снайперы открыли по ним неизбирательный огонь. Площадь заблокировали, не выпуская тех, кто пытался спастись бегством, и сотни людей были убиты. Правозащитник из Андижана Лутфулло Шамсуддинов рассказывает в видеоматериале, что сам видел, как правительственные войска вели пулеметный огонь из бронетранспортеров, а солдаты, лежа на земле, расстреливали из автоматов тех из митингующих, кто пытался убежать. Также в видеоматериале представлены свидетельства узбеков, которые живут за рубежом. Они боялись рассказывать о расстреле под запись, ссылаясь на угрозы властей в свой адрес и в адрес родственников, оставшихся в Андижане, которых, по их словам, до сих пор регулярно вызывают на допросы, где вынуждают подписывать заявления, где бежавшие за границу после андижанских событий люди называются террористами. В течение последних десяти лет Узбекистан все больше закрывался для всех независимых наблюдателей. Множество местных правозащитников и журналистов оказались за решеткой или в эмиграции, власти вышвырнули из страны все независимые СМИ и международные правозащитные и прочие неправительственные организации, отмечает HRW. Узбекские власти пресекают все усилия, направленные на проведение независимого расследования андижанской трагедии, решив переписать историю того дня, повергая жесточайшим репрессиям всех, кто пытался рассказывать правду о зверских убийствах и добиваться справедливости. С тех пор власти преследуют, арестовывают и подвергают жестокому обращению всех очевидцев убийств и предполагаемых демонстрантов, даже если те бежали из страны – тогда давят на их оставшихся в Узбекистане родственников, требуя, чтобы беженцы вернулись домой. Это уже далеко не первое обращение HRW к странам мирового сообщества по поводу андижанских событий и ситуации с правами человека в Узбекистане. В минувшем году организация обнародовала в Варшаве доклад «До самого конца. Лишение свободы по политическим мотивам в Узбекистане», основанный на 150 углубленных интервью с родственниками политических заключенных, их адвокатами, правозащитниками, учеными и бывшими чиновниками Узбекистана. Подробнее об Андижанской трагедии, свидетельства очевидцев, комментарии аналитиков и другую информацию можно прочитать в спецпроекте «Ферганы» Андижан-2005. «Второй фронт» ветерана Самсона Уманского 2015-05-08 15:45 ferghana@ferghana.ru (Виктор Крымзалов) Лейтенанта Самсона Уманского отправила в путешествие по госпиталям пуля немецкого пулеметчика во время прорыва блокады Ленинграда. Так для него закончилась Великая Отечественная. Но тяжелое ранение никак не изменило ни характер, ни принципы, которым бывший артиллерийский офицер следует всю свою жизнь. Несмотря на преклонный возраст, ветеран ведет непримиримую войну с чиновниками - теперь уже как инженер, старейший изобретатель Узбекистана, обладатель двадцати двух авторских свидетельств и восемнадцати патентов. Уже вторую неделю кряду Самсон Иосифович Уманский почти ежедневно надевает гимнастерку с боевыми наградами. Почетный гость на мероприятиях, приуроченных к 70-летнему юбилею Победы, Самсон Иосифович не чурается оказываемых ему почестей. Но и в эти праздничные дни, принимая поздравления, ветеран по-прежнему мечтает только об одном - о внедрении собственных разработок. И не понимает, почему государственные чиновники столь недальновидно пренебрегают их крайней важностью для народного хозяйства. Самсон Иосифович, а ему в сентябре исполнится 92 года, обладает уникальной памятью. Мельчайшие детали событий семидесятилетней давности в его рассказах так удивительно ярки, словно все это происходило вчера. Побег на фронт Довоенная биография Уманского вполне обычна. Родился в украинском городе Павловграде в 1923 году, до войны жил с семьей в Харькове. Активно участвовал в работе электротехнического кружка в харьковском Доме пионеров, который тогда считался лучшим в Союзе. В 1937-м четырнадцатилетний Самсон за успехи в техническом творчестве был премирован месячной поездкой в Москву и Ленинград, а к окончанию школы освоил сразу несколько специальностей - электрика, токаря и водителя, научился конструировать. В первые же дни войны Уманский стал добиваться отправки на фронт. Но поскольку был юн, получил от райкома комсомола направление на Харьковский авиазавод. Всего через две недели недавний выпускник школы освоил еще одну специальность - слесаря. Затем - эвакуация к новому месту базирования завода, в Пермь. - Тогда многие находились в растерянности - вспоминает Самсон Иосифович. - Ждали, чем закончится наступление немцев на Москву. Я, как и остальные рабочие завода, попросту болтался без дела. А вот когда фашисты получили «по морде», всем все стало ясно, и за эвакуированное предприятие взялись всерьез. Нас перебросили на новое место, в Нижний Тагил, где я стал слесарем по сборке «летающих танков» - штурмовиков ИЛ-2.

Самсону Уманскому не давало покоя то, что он работает в тылу, в то время как его двоюродные братья - Иосиф (командир пулеметной роты, встретил Победу в Чехословакии) и Михаил (офицер-танкист, дошел под Берлина), - воюют на передовой! Недолго думая, он записался на прием к военкому, интересовал Самсона только один вопрос: «Что нужно, чтобы попасть на фронт?» Военком ответил кратко: «Паспорт». Целый год потребовался парню на решение такой простой для мирного времени проблемы – его паспорт, как и всех остальных эвакуированных рабочих, хранился в отделе кадров военного завода. Только в мае 1942 года нашелся повод «вызволить» документ – понадобилось отметиться в общежитии. Получив паспорт, слесарь Уманский отправился прямиком в военкомат, где был принят с распростертыми объятиями: в первые годы войны страна испытывала большой дефицит армейских кадров. Военком не только покрыл «дезертирство с трудового фронта», но и оставил Уманского ночевать в своем кабинете, на всякий случай. А уже утром следующего дня из Нижнего Тагила в Томск отправилось новое пополнение будущих курсантов тамошних офицерских училищ. В блокадный Ленинград - на поезде Самсон Уманский попал в последний набор по программе полугодичной подготовки офицеров, следующий выпуск готовили к боевым действиям уже девять месяцев. Двадцать пять выпускников 2-го Томского артиллерийского училища, пройдя ускоренную подготовку, отправились на фронт. Только у пятерых из них на погонах красовались по две лейтенантские звездочки – за особые успехи в учебе, остальные двадцать получили, как и было тогда положено, звания младших лейтенантов. Будущий изобретатель был в числе особо отличившихся. Первым местом службы выпускников училища стали окрестности озера Чебаркуль, под Челябинском. Теперь название этого озера широко известно – мировую славу принес недавно упавший в тех краях метеорит. В войну на берегу этого озера располагался Сталинградский артиллерийский центр, где формировались воинские части. Рядом находились артиллерийские заводы, соответственно, никаких проблем с обеспечением орудиями не было. Не хватало только людей, вспоминает Самсон Иосифович, поэтому 18-я артиллерийская дивизия прорыва, в которую он попал, оказалась на 60 процентов сформирована из зэков (заключенных). В январе 1943 года дивизия прибыла в блокадный Ленинград одним из первых эшелонов, прошедшим по легендарной железной дороге, проложенной по льду Ладожского озера. Как вспоминает ветеран, разгружались скрытно, ночью, а когда артиллеристы на следующий день рассказывали ленинградцам, что прибыли в осажденный город на поезде, те посоветовали никому такого не говорить, иначе примут за трепачей. Как стать настоящим командиром Молодого лейтенанта назначили командовать взводом управления батареи из двух 152-миллиметровых гаубиц. Городок Колпино, где поначалу базировалась батарея, поддерживала огнем неудачную мартовскую попытку прорыва блокады, а затем влилась в подразделение контрбатарейной стрельбы и была переброшена в район ленинградского мясокомбината. Стреляли тогда мало - в блокадные годы в Ленинграде не только хлеб, но и каждый крупнокалиберный снаряд был на учете. На любой выстрел надо было по цепочке получить разрешение от вышестоящего командования. Но зато били точно в цель. Самсон Иосифович до сих пор вспоминает, как их батарея разнесла вражеский эшелон с боеприпасами. Немецкие артиллеристы тоже снарядами особенно не разбрасывались. Да и у взвода управления Уманского шансов было немного - его отделял от своих гаубиц телефонный провод длиной в шесть-семь километров. Как говорит Самсон Иосифович, в эти месяцы 1943 года большую часть своего времени он учился быть настоящим офицером. Во взводе было три отделения - топографов, наблюдателей и связистов. Всего девятнадцать человек, и все чуть ли не вдвое старше командира. Интеллигентный лейтенант обращался ко всем предельно вежливо. Он не приказывал, а скорее просил исполнять приказы, за что неоднократно получал нарекания от командира батареи, капитана, называвшего Уманского «туфтовым офицером, который не может требовать от людей». Мол, со штрафниками и зэками, что у него в подчинении, надо быть тверже. И Уманскому пришлось, как он выразился, «затвердеть». Однажды он даже двинул в ухо часовому, охранявшему землянку с боеприпасами и заснувшему на посту. Подчиненный получил за дело, не обиделся. «Наконец лейтенант стал настоящим офицером» – так, видно, посчитало командование, и Уманского перевели в 65-ю легкую артиллерийскую бригаду дивизии прорыва, на самую передовую. Теперь в подчинении у лейтенанта был расчет из двух 76-миллиметровых противотанковых пушек. Артиллеристам иногда везет Расчету лейтенанта Уманского «повезло» в первые же дни на передовой. Командир батареи получает приказ выкатить одно из своих орудий на позицию прямой видимости и произвести несколько залпов в сторону противника. Стрелять экономно, потратив не более полдюжины снарядов. Такой метод обнаружения огневых точек противника называли приманкой. Но немцы не купились. На следующий день все повторилось. Но немцы снова остались равнодушны, хотя «приманочная» пушка накрыла прямыми попаданиями два их укрепления. Расчету Уманского вновь повезло. А вот расчету другого офицера, сменившего Уманского на позиции приманки, повезло меньше - на третий день немцы не выдержали наглости противника и открыли шквальный огонь. Орудие, правда, не подбили, но, как выразился Самсон Иосифович, «засыпали землей». Везло лейтенанту Уманскому еще не раз. Как-то ночью в блиндаже его заели клопы, и он выбрался ночевать на крышу. Тяжелый 205-миллиметровый снаряд немцев пробил крышу в тридцати сантиметрах от лейтенанта, несколько накатов бревен, и только потом взорвался. Все шесть бойцов, что спали в блиндаже, погибли. А Уманский получил на память от фашистов, как он выразился, лишь вмятину на голове, и по контузии был определен на две недели лечения в Ленинграде. Эти две недели в медсанбате Самсон Иосифович вспоминает как отпуск. По его словам, он постоянно сбегал из палаты и ходил по театрам и кино, которые буднично работали в осажденном городе.

В следующий раз лейтенанту Уманскому повезло, когда на позициях расчета загорелись ящики со снарядами. То ли немецкие диверсанты подожгли их, то ли кто-то из своих штрафников, но все насмерть перепугались взрыва и попрятались. Надо было принимать решительные меры. Самсон Уманский бросился к ящикам, стал рыть ножом землю, обрушивая ее на огонь. «Лопату мне!» - крикнул командир. Кто-то из бойцов тут же сунул ее в руки Уманского, дело пошло лучше, к командиру присоединились остальные бойцы, устыдившись своего страха. Батарея была спасена. «Не успевали за удирающими фашистами» Перед прорывом блокады Ленинграда 65-ю артиллерийскую бригаду баржами переместили на захваченный моряками плацдарм, вошедший в историю как Ораниенбаумский пятачок - между фортами Белая Лошадь и Красная горка. По словам Самсона Иосифовича, советские войска собрали здесь огромное количество орудийных стволов. 14 января 1944 года после двух с половиной часов артподготовки, в которой активное участие принимали противотанковые пушки Уманского, «на немецких позициях мало кто остался в живых». С успехом артиллеристов поздравил по радио Андрей Жданов, руководивший тогда обороной Ленинграда. В тот же день началось наступление советских войск. Как рассказывает ветеран, «фашисты удирали стремительно» - так, что ему за целый месяц не удалось ни разу выстрелить из своих орудий, хотя их тащили быстроходные «ленд-лизовские» автомашины. Тем не менее, артиллерийская бригада едва поспевала за рвущимися вперед советскими танками. Тогда же лейтенант получил еще одно ранение – из-за самодурства пьяного командира дивизиона, который приказал днем, на виду у фашистов, провести разведку с целью последующего размещения батареи. Командир дивизиона был настолько пьян, что Уманский даже предложил дать ему в ухо - мол, проспится и ничего не вспомнит. Но командир батареи на такой решительный шаг пойти не рискнул и вместе с лейтенантом Уманским и сержантом, командиром отделения связи, отправился в совершенно самоубийственную вылазку. На открытой местности, где предстояло провести разведку, у немецких артиллеристов был пристрелян каждый кустик. На нахальных разведчиков была «пожертвована» всего лишь одна минометная мина, но и ее было достаточно. Один убитый, два раненных артиллериста – итог сумасбродного приказа пьяного командира. Уманский тогда получил очередную «вмятину на голове», еще одну контузию, а вся спина была посечена осколками. Но на этот раз в медсанбат идти отказался - на батарее, кроме него, больше офицеров не осталось, не мог же лейтенант Уманский бросить своих людей во время наступления! «Последний бой - он трудный самый» Этот бой Самсон Иосифович помнит до мельчайших подробностей. Шестнадцатое февраля. Окрестности Нарвы. Приказ - поддержать огнем орудий роту пехоты. Уманский, оставшийся за командира батареи, сначала круто повздорил с командиром той роты – таким же, как и он, молодым лейтенантом – из-за позиции для размещения одной из пушек. Дело дошло до того, что офицер-пехотинец вытащил из кобуры пистолет. Но сопровождавшие Уманского два бойца, не раздумывая, направили на того свои автоматы, а остальные откатили орудие за полуразрушенный одноэтажный дом в непосредственной близости от железной дороги, ведущей в сторону Таллинна. Ответственная позиция, и лейтенант-артиллерист принимает решение командовать огнем батареи отсюда. Как и ожидало советское командование, именно на этом участке фронта немцы пошли в контратаку. Сначала на железнодорожную насыпь выползли три немецких «тигра» и стали прицельно бить по пехоте. Рота откатилась назад, и артиллеристы со своим орудием остались один на один с танками противника. Два «тигра» отвернули в сторону, а третий двинулся прямо на орудие, продолжая преследовать советских солдат. Танк сожгли, но орудие пришлось оставить. Уманский отдал приказ отступать к лесу - вслед за пехотинцами. Уже на подходе к спасительным зарослям «заработал» немецкий дот, расчет был накрыт пулеметным огнем, и Уманский получил разрывную пулю в ногу. Благодарные пехотинцы - и за удачно выбранную позицию, и за подбитый «тигр», что позволило сохранить жизни многим бойцам, – на волокушах оттащили лейтенанта в медсанбат. Ранение оказалось настолько серьезным, что пришлось делать несколько операций - сначала в полевом госпитале, затем в тыловых госпиталях Тюмени и Перми. Лейтенанту грозила ампутация, но Самсон Уманский проявил недюжинную силу воли, и только это, считает ветеран, и помогло спасти ногу. Второй фронт бывшего лейтенанта В 1945 году отставной офицер поступил на электротехнический факультет Харьковского политехнического института. По окончании Уманский получил направление в Ташкент, инженером на кабельный завод, где проработал больше двадцати лет - руководил электрическим хозяйством, службой новой техники, отделом главного энергетика. С самого начала работы на заводе занимался техническим творчеством, регулярно подавал рационализаторские предложения, а первое авторское свидетельство на изобретение получил в далеком 1968 году.

Затем следует назначение руководителем группы по нормированию потребления электроэнергии на предприятиях Главкабеля СССР - единственной подобной группы в Союзе. Самсону Иосифовичу посчастливилось немало поездить. Знакомство с опытом своих коллег на предприятиях страны многое дало талантливому изобретателю, привело к появлению в его творческом активе новых авторских свидетельств и патентов. Как рассказывает Уманский, первые его изобретения касались довольно специфической отрасли - кабельной промышленности. Три или четыре из них были внедрены официально, примерно столько же «подпольно» - и в советские времена чиновники жульничали с передовыми разработками, отказываясь платить изобретателям деньги. Не платят и сейчас, хотя, выйдя на пенсию, Уманский бросил все свои творческие силы на изобретения, которые посвящены самой актуальной сейчас теме - альтернативным источникам энергии. Но теперь денег не дают уже совсем по другой причине - изобретения просто не внедряют. «Везде на меня смотрят как на конкурента, - сетует Самсон Иосифович. - А конкурентов, как известно, не любят». Изобретения Уманского заслуживают того, чтобы на них обратили самое серьезное внимание и оказали государственную поддержку. Вот, например - установка для полива сельскохозяйственных угодий водой из подземных скважин. Работает она на солнечной энергии, но использует принцип расширения жидкостей при нагреве, поэтому не требует дорогостоящих и легко бьющихся солнечных батарей. Или вот это изобретение Уманского - портативная электростанция, использующая течение воды. Приехали рыбаки на речку, бросили в воду небольшой ящичек и могут пользоваться всеми благами цивилизации: магнитофоном, телевизором, компьютером, не говоря уже об электрическом освещении. А наиболее важной разработкой для Узбекистана Самсон Иосифович считает изобретенный им ветряной электрогенератор парусного типа - наподобие того, что Жак Ив Кусто использовал в своих экспедициях. По мнению изобретателя, именно такая установка по выработке электроэнергии была бы наиболее эффективна в условиях Центральной Азии.

Изобретения Уманского и проблемы, с которыми он сталкивается, - особая тема. Сегодня хочется упомянуть еще об одном таланте ветерана - старейший изобретатель Узбекистана и бывший артиллерист-фронтовик еще и поэт. Самсону Иосифовичу удалось даже издать сборник детских стихов. Правда, за свой счет. Пишет Уманский стихи и на военную тему. Строки его стихотворения - лучшее окончание рассказа о герое-фронтовике. Этот майский особенный день Весь понизан неясной грустинкой, И как будто какая-то тень Очи наши тревожит росинкой… Да и речь тут же четкость теряет, В срывах голоса слышится грусть. То судьба о войне вспоминает. Это, видно, естественно. Пусть… Пусть нас память с годами не бросит, Не уйдет в небытие никогда. Сердце наше заветного просит - Просит чтить эти годы всегда! Виктор Крымзалов Таджикистан на параде в Москве представят три ветерана, в том числе – бывшая разведчица 2015-05-08 16:40 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Махбуба Турсунова Как передает Озоди (таджикская служба Радио Свобода), в свои 18 лет Махбуба Турсунова уже работала разведчицей в Афганистане. Она участвовала в раскрытии группы диверсантов, которых через Афганистан заслала в южный регион Таджикистана одна из разведслужб Германии - «Абвер». В 1944 году не без помощи Турсуновой была раскрыта и ликвидирована группа диверсантов из 50 человек. В интервью агентству «Азия-плюс» Махбуба Турсунова рассказала, что еще ребенком осталась сиротой. Окончив медицинское училище, в 1941 году поступила в Сталинабадский мединститут. Когда началась война, ректор мединститута рекомендовал ее на работу в разведывательное управление Среднеазиатского военного округа. Месяц училась на краткосрочных курсах в Сталинабаде, где изучала обряды, обычаи и диалект населения Кундуза, училась верховой езде, затем были двухмесячные курсы в Ташкенте. В начале 1942-го вернулась в Сталинабад, где ее познакомили с ее мужем по «легенде», который, будучи опытным разведчиком, возглавлял резидентуру в Мазари-Шарифе под псевдонимом «Салават». Они совершили обряд никох (религиозный свадебный обряд) и создали настоящую семью. Турсунова была занесена в список агентов-нелегалов в качестве радистки, ее отправили в Термез (Узбекистан), а оттуда - в Афганистан для выполнения специального задания органов внешней разведки.

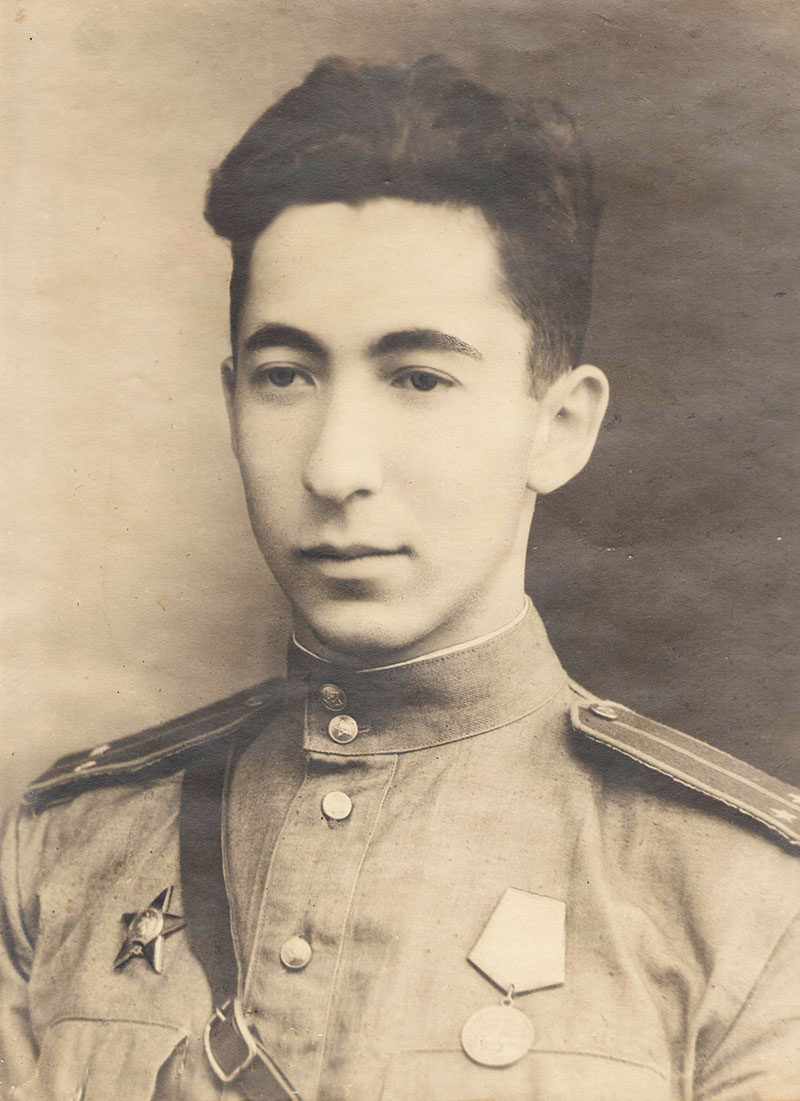

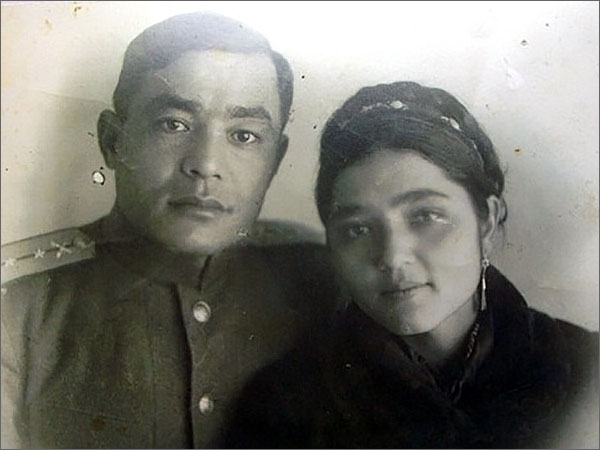

Всего на фронтах Великой Отечественной войны (подчеркнем – речь не о тыле) воевали 32 тысячи девушек и женщин из Таджикской ССР. В своей книге «Занони Точикистон дар солхои Чанги Бузурги Ватани» («Таджикские женщины в годы Великой Отечественной войны») профессор Таджикского госуниверситета Рохат Набиева указывает, что 350 из них были снайперами, 1420 – автоматчиками, 435 – телеграфистами, 3750 – телефонистами и 4195 – стрелками. К примеру, снайпер из Таджикистана Нина Любовская в боевых действиях под Москвой уничтожила 89 немецко-фашистских солдат. Другая героиня книги Набиевой - Сафия Ниёзова - за пять лет войны спасла тысячи раненых солдат. Как пишет Рохат Набиева, в первые дни войны только из маленького города Сталинабада (ныне Душанбе) добровольно ушли на фронт 200 женщин. Из высокогорного райцентра Гарм менее чем за месяц с таким заявлением обратились 57 женщин. Представительницы этой маленькой горной республики участвовали в ожесточенных боях за Сталинград и Ленинград, внесли вклад в освобождение стран Европы, таких как Польша, Румыния, Югославия и Чехословакия. Не меньший героизм проявили таджикские женщины в тылу. Когда почти все мужчины ушли на войну, более 500 тысяч таджикских домохозяек заменили их на полях, заводах и фабриках; как пишет историк, сами голодали, но отправляли все на фронт. В Таджикистане в те годы было создано 10 тысяч предприятий, где в основном работали женщины. Давлатби Нурова, 80-летняя жительница Сарбандского района, в беседе с Радио «Озоди» так вспоминала военные годы: «Мой отец ушел на фронт, вернулся без руки. Мы косили траву, собирали хлопок, женщины были бригадирами, мужчин не было. У нас дети, хлеба нет. Все вернулись ранеными, было очень тяжело». Сегодня в Таджикистане проживают 810 участников Второй мировой войны. Только за последние три недели из жизни ушли 39 ветеранов. Всего же в Великой Отечественной принимали участие свыше 270 тысяч жителей Таджикистана, из которых более 90 тысяч человек, в том числе женщин, погибли. За подвиги и проявленное мужество 54 таджикистанца были удостоены звания Героя Советского Союза. К 70-летию Победы: «Мой дед – Лютфи Садыков, коммунист и солдат войны» 2015-05-08 17:22 ferghana@ferghana.ru (Лейла Уайт) Рассказывает Лейла Уайт, рожденная в Фергане и ныне проживающая в США. «Мой дедушка, Садыков Лютфи Рахматуллаевич, прожил долгую и, думаю, счастливую жизнь. Счастливую не потому что было все безоблачно и прекрасно в его жизни, а потому что умел быть счастливым в любых обстоятельствах, несмотря ни на что, и светился каким-то особенным внутренним светом. Мой дед родился в 1908 году в большой ташкентской семье, где было пятеро детей. Прадед был учителем, прабабушка - домохозяйкой. Вот мой дед и пошел по стопам своего отца - поступил учиться в Самаркандский университет, на факультет географии и геологии. До войны преподавал в Самарканде, затем его назначили на должность ректора Ферганского педагогического института. После перевода пришлось отложить диссертацию по геологии, над которой он работал. Позже мой дед работал секретарем обкома компартии Ферганской области Узбекистана. Он был коммунистом. Мой дед был умным, образованным, веселым и остроумным человеком, прекрасно говорил по-русски. И первой его женой была русская девушка - Александра Стожаровская, учитель русского языка и литературы, работник обкома партии в Фергане. В 1941-м деду было тридцать четыре года, он был взрослым человеком, но детей в семье не было.

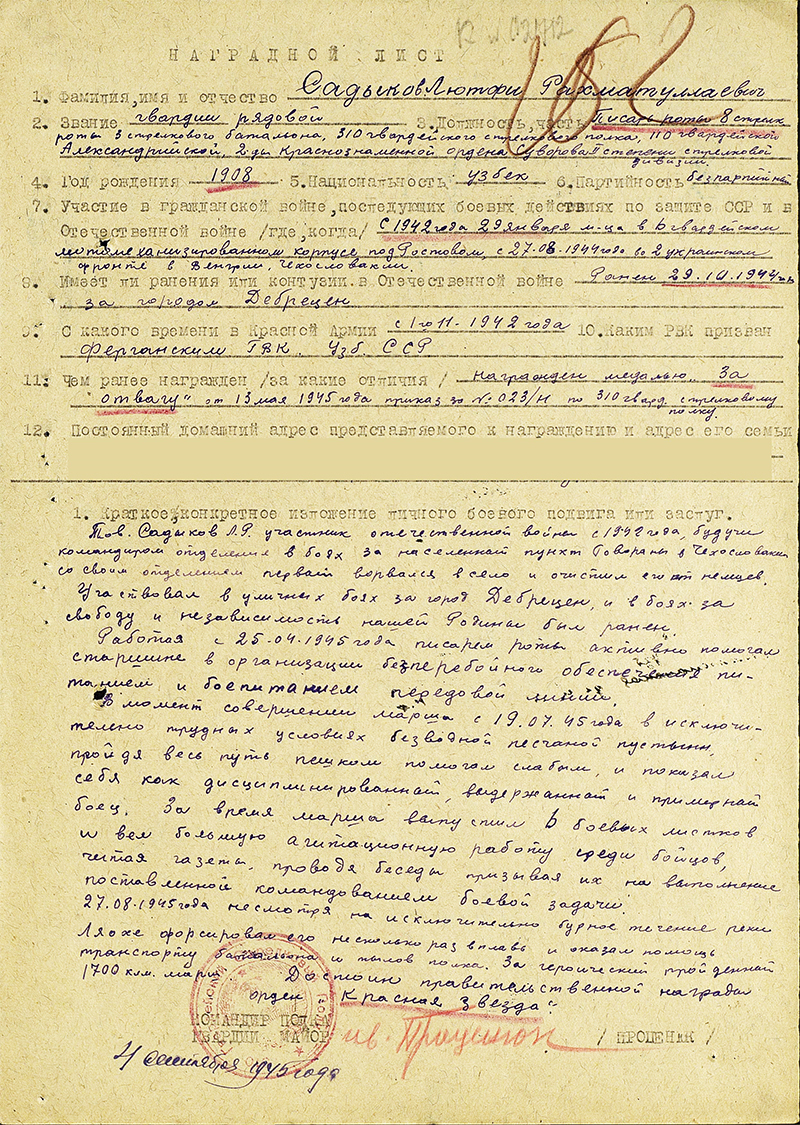

А потом началась война. С 42-го по 45-й год лейтенант Садыков служил политруком и писарем 8-й роты 310 гвардейского стрелкового полка Александрийской 2-й Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии. Как и большинство ветеранов, дед не часто вспоминал о войне, поэтому в семье сохранилось довольно мало военных его рассказов. Вот одно из его редких воспоминаний о войне. - В боях за Запорожье я попал в плен к немцам. Был тяжелый переход. Шли конвоем по оккупированной украинской территории до ближайшего лагеря военнопленных. От села к селу. Шли голодные, босиком, а земля была уже холодной. Вдоль дороги стояли местные жители и некоторые старались хоть что-то бросить нам - кто теплые носки, кто хлеб. Одна женщина бросила носки, я их надел и некоторое время шел в носках. Конвоир увидел, отобрал. В каждом селе нам организовывали ночлег в местных школах. Многие заболевали тифом и больных, как это ни странно, оставляли в сельских госпиталях, остальные шли дальше. В госпиталях работали санитарками украинские женщины, они ухаживали за больными, мыли и убирали помещения. Обычно тем, кто выздоравливал, выписывали аусвайс (документ, удостоверяющий личность – нем.) и отправляли догонять конвой. Только об одном случае из военных лет дед любил рассказывать и делал это довольно часто. - Однажды произошел удивительный случай. Нас, как обычно, поместили в школе, все военнопленные спали вповалку на полу. Было настолько тесно, что невозможно было повернуться на другую сторону, приходилось поворачиваться одновременно, по команде. В помещении была высокая печь, а я был невысокого роста, и подумал, что легко мог бы поместиться на печи и хоть немного выспаться. Попросил одного бойца высокого роста подсадить меня. Устроился, сладко уснул, и приснился мне сон. Стою в чистом поле, передо мной высокие ворота, а я не знаю, что за ними. Вдруг, откуда–то появляется прекрасный белый конь и останавливается рядом. Сажусь я на коня и скачу прямо к воротам. Приближаемся, ворота распахиваются настежь, а за ними… другие ворота, третьи - и все открываются передо мной. Сон был как будто предсказанием скорой свободы. И вот проснувшись утром, я задумал побег. Попросил бойца посмотреть, видно ли меня снизу. Боец ответил: «Нет». И тогда я решил спрятаться тут же, на печи. Охрана дала команду на выход, но сами конвоиры не заходили в помещение - очень боялись заразиться тифом, вот никто и не заметил пропажи. Когда этап ушел, в здании появились пожилые санитарки, чтобы забрать оставшихся тут больных. Я тихонько позвал с печи: «Тетенька, тетенька, помогите мне!» Одна пожилая украинка услышала меня, помогла слезть с печи. Спросила: «Тиф?» «Нет, я спрятался, решил бежать, помогите мне!» Санитарка всплеснула руками, запричитала по-украински, но делать-то уже нечего, надо искать выход из положения. Тогда она и сказала, что заберет меня в госпиталь, но только если притворюсь тифозным. Врач был тоже украинцем, и он скрыл от немецкой охраны, что этот солдат вовсе и не больной. Никто меня не выдал. Пролежав в госпитале положенное время, я отправился якобы догонять конвой, с аусвайсом выданным немцами. Местность неизвестная, сориентироваться, где линия фронта было трудно. На беду, ночью я столкнулся с полицаями, и меня отправили в лагерь для военнопленных… Свобода пришла только после освобождения оккупированных территорий нашей армией. Начались жестокие проверки - как попал в плен, почему, сколько там пробыл и не был ли завербован фашистами. В итоге, дед был лишен партбилета, разжалован в рядовые и направлен в штрафной батальон. Только через несколько лет по окончании войны он был реабилитирован и восстановлен в партии. И за это пришлось побороться, но дед никогда не унывал, такой у него был характер. Его жена, оставшаяся в Фергане, получила сначала похоронку, а потом письмо, что он пропал без вести. И это пошатнуло ее здоровье - начались проблемы с сердцем.

А дед тем временем продолжал воевать, дошел до Чехословакии, был там тяжело ранен. После лечения, уже в самом конце войны, их дивизию перебросили на Дальний Восток, где еще не окончилась война с Японией. Дед часто вспоминал 1700-километровый переход через пустыню Гоби и хребет Хинган. Это было одно из самых трагических его воспоминаний. Тяжело было смотреть, как умирают молодые мальчики. Они залпом выпивали всю воду, не заботясь об экономии, а потом погибали от жажды. Многие страдали от кровавых мозолей на ногах, не позаботившись посушить во время ночлега портянки и завернуть ими ноги так, чтобы не было ни одной складочки. А мой дед, поскольку был до войны геологом и имел большой опыт пеших переходов в горах и пустынях, знал и соблюдал все правила приема воды и ухода за ногами. Это и спасло ему жизнь.

Наконец, после окончания японской кампании дед вернулся домой. Дожив до глубокой старости, он всю жизнь страдал от артрита, у него периодически опухали суставы. Все это было результатом многочасового сидения в окопах по пояс в воде и снегу еще в самом начале войны...» Лейла Уайт (США)

|

| В избранное | ||