| ← Май 2015 → | ||||||

|

3

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

||||||

|

17

|

||||||

|

24

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Авиакомпания <<Узбекистон хаво йуллари>> открывает прямое авиасообщение с Минском

|

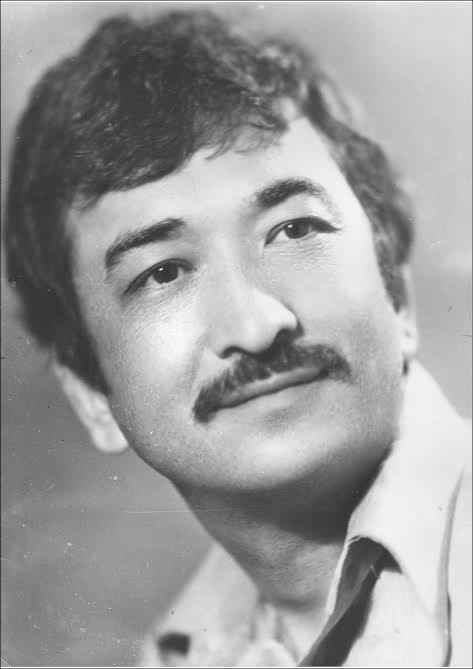

Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» открывает прямое авиасообщение с Минском 2015-05-06 11:21 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Между тем, на сайте авиакомпании Минск отсутствует в списке городов, в которые летают самолеты «Узбекистон хаво йуллари». В летнем расписании полетов авиарейс, связывающий Ташкент с Минском, предусмотрен, начало полетов – 5 мая. Однако в расписании национального аэропорта «Минск» указано, что полеты из Ташкента и в обратном направления будут осуществляться с 30 июня на аэробусе А320 и со 2 июля – на Боинге-757. Узбекский авиаперевозчик планирует совершать рейсы в Минск два раза в неделю – по вторникам и четвергам. До сих пор из Узбекистана в Белоруссию можно летать только с пересадкой в Москве, Санкт-Петербурге или Астане. В Таджикистане к длительным срокам приговорены члены экстремистской группировки «Джамоат Ансоруллох» 2015-05-06 12:33 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Как сообщает «Азия-плюс», все осужденные – выходцы из северного региона страны в возрасте от 20 до 35 лет. Они обвинялись по нескольким статьям Уголовного кодекса Таджикистана, в том числе - в организации преступного сообщества, участии в экстремистских и других запрещенных организациях, а также в несообщении и укрывательстве совершенных преступлений. Руководитель группировки приговорен к 17,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, восемнадцать человек получили по 9,5 года заключения, четверо - по одному году. В ходе судебного разбирательства установлено, что осужденные, находясь на территории России, вступили в ряды группировки «Джамоат Ансоруллох», признанной Верховным судом Таджикистана экстремистской. По информации «Азии-плюс», с начала 2015 года на севере Таджикистана за причастность к «Джамоат Ансоруллох» осуждены 47 человек. К примеру, на прошлой неделе суд Исфары приговорил десять местных жителей к длительным срокам заключения за сотрудничество с этой запрещенной организацией. По данным Генпрокуратуры Таджикистана, «Джамоат Ансаруллох» была создана в 2006 году на территории пакистанской провинции Вазиристан путем отделения группы таджиков от «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ). Имеет поддержку со стороны «Исламского движения восточного Туркестана», «Талибан», ИДУ, «Аль-Каиды». Цель «Джамоат Ансаруллох» – возвращение мусульман Таджикистана к исламскому образу жизни и образование единого халифата. В феврале 2015 года Межведомственная разведка Пакистана (ISI) передала Госкомитету национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) одного из лидеров организации «Джамоат Ансоруллох» Камариддина Ахророва. Первый заместитель председателя ГКНБ Мансур Умаров заявил тогда, что члены этой группировки планировали совершить серию терактов на территории Таджикистана. Как передает Озоди (таджикская служба Радио Свобода), впервые в Таджикистане о группировке «Джамоат Ансоруллох» заговорили осенью 2010 года, когда эта организация взяла на себя ответственность за подрыв заминированного автомобиля в Худжанде - во дворе здания РОБОП (Регионального отдела по борьбе с организованной преступностью) УВД Согдийской области (свидетельства очевидцев можно прочесть здесь). Тогда погибли трое и были ранены 30 человек, в основном сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УВД Согдийской области. В мае 2012 года Верховный суд Таджикистана официально запретил деятельность «Джамоат Ансоруллох», признав ее экстремистской и террористической организацией. Узбекистан: Правозащитники требуют наказать милиционеров, причастных к гибели подростка 2015-05-06 13:02 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Улугбек Ахроров Жительница Самарканда Рано Кулдашева рассказала членам ПАУ, что 13 января 2014 года майор милиции Фирдоус Саттаров увез ее сына из дома и без каких-либо оснований оформил его в спецшколу-изолятор для детей в городе Бахте Сырдарьинской области. Во время задержания Саттаров жестоко избил Улугбека и его мать. Когда Рано приехала в детский приемник-распределитель повидать сына, тот сообщил ей, что милиционеры сломали ему руку и запретили рассказывать об этом матери, велев причиной указать падение в ванной комнате. По словам Улугбека, в приемнике его продолжали избивать и запугивать, а вскоре милиционеры намеревались отвезти его в спецшколу Бахта.

Тринадцатого февраля Фирдоус Саттаров приехал к Рано Кулдашевой и сообщил, что накануне ее сын был убит, и его тело находится в морге города Сырдарьи. По словам Кулдашевой, на теле Улугбека было множество телесных повреждений, голова разбита, лицо изуродовано, на ноге - открытая рана.

Улугбек Ахроров был похоронен 14 февраля 2014 года. На протяжении года Рано Кулдашева добивается расследования смерти сына и наказания виновных, однако прокуратура и правоохранительные органы бездействуют и не возбуждают уголовное дело по факту гибели Улугбека Ахророва. Рано считает, что ее сына милиционеры убили потому, что с 2004 года она пишет жалобы по поводу содержания гражданкой З.Х. притона под прикрытием майора Фирдоуса Саттарова.

Правозащитный альянс требует от властей Узбекистана немедленного расследования смерти Улугбека Ахророва.

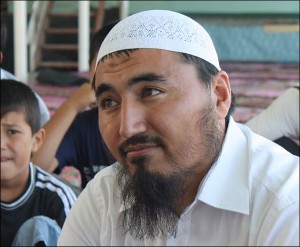

Узбекистан: Ислам Каримов не приедет в Москву на 9 Мая 2015-05-06 13:20 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  По словам анонимного источника газеты, Каримов будет «принимать самое активное участие» в ряде праздничных мероприятий в Ташкенте. Какие именно это будут мероприятия - пока не сообщается. В прошедшем, 2014-м году, Ислам Каримов выступил на площади Памяти в Ташкенте перед ветеранами войны и труда, сенаторами и депутатами, членами правительства, военными и представителями общественности и под звуки военного оркестра возложил венок к подножию монумента «Скорбящая мать». Напомним, 9-го мая в Узбекистане отмечается так называемый День памяти и почестей. Официально решено в этот день вспоминать тех, кто «во имя нынешней мирной жизни пал на полях сражений». Кыргызстан: Ошский имам Рашод Камалов просит президента оградить его от необоснованного преследования 2015-05-06 14:12 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Рашод Камалов По мнению Камалова, против него организована информационная кампания «с нарушением презумпции невиновности», выдавшие экспертное заключение по итогам анализа его проповедей люди не имеют специального религиозного образования и не знают узбекского языка, на котором читались речи, да и Госкомиссия по делам религий «не является судебной экспертной организацией», а квалификационные требования к проведению религиоведческой экспертизы до сих пор не разработаны. Что, однако, не помешало сотрудникам правоохранительных органов обвинить Камалова в пропаганде халифата и призывах к насильственной смене власти, чего, как утверждает бывший ошский имам, в его текстах нет.

В тот же день, 6 мая, в Ошском городском суде прошло очередное заседание по делу Камалова, на котором должна была рассматриваться возможность продлить пребывание имама под стражей в связи с тем, что следствие еще не завершено. Дело рассматривал судья Абдраим Козуев, прокурором выступил Алмаз Абжалиев. Поскольку именно они вели 11 февраля закрытый процесс по избранию меры пресечения для Камалова, адвокаты Назгуль Суйунбаева, Валерьян Вахитов и Хусанбай Салиев заявили отвод судье и прокурору. Отвод был принят, дело передадут другому судье. Напомним, Рашод Камалов был задержан в начале февраля 2015 года и помещен под арест на два месяца в следственный изолятор. Он обвиняется по статьям 299 («Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды») и 299-1 («Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды») Уголовного Кодекса Кыргызстана. Обвинение построено на заключении ведущего специалиста Госкомиссии по делам религии Канатбека Абдыраимова, по словам которого в материале имеется информация о пропаганде халифата, что запрещено законами Киргизии. Вынесенным 20 апреля постановлением Ошского областного суда Камалов оставлен в СИЗО еще на месяц. Таджикистан: с Партией исламского возрождения или без нее? 2015-05-06 14:19 ferghana@ferghana.ru (Нигора Бухари-заде) На днях Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) попросила главу Министерства внутренних дел Рамазона Рахимзода и Генпрокурора республики Юсуфа Рахмона защитить ее членов от преследований и пыток со стороны сотрудников некоторых госструктур. В своем письме-обращении к руководителям правоохранительных органов заместитель лидера ПИВТ Саидумар Хусайни привел свыше десятка произошедших в последнее время случаев давления и насильственных действий в отношении членов ПИВТ и их родственников. Усилившееся давление на членов исламской партии, о котором заявляет ее руководство, происходит на фоне все чаще звучащих голосов ученых и официального духовенства о том, что религия не должна использоваться для достижения политических целей, и, более того, – о необходимости закрытия ПИВТ как политической силы, представляющей опасность для общества. Одновременно на каналах таджикского государственного телевидения стали появляться сюжеты о развратных действиях некоторых членов ПИВТ и совершенных ими преступлениях. В Таджикистане заговорили о развернувшейся кампании по дискредитации исламской партии и ее адептов. Положение ПИВТ стало еще более шатким после парламентских выборов 1 марта 2015 года, в результате которых впервые за последние 15 лет ПИВТ не преодолела 5-процентный барьер и не вошла в новый состав парламента страны. Противостоять давлению административного ресурса и отстаивать право на существование для исламской партии Таджикистана – дело привычное. Но на этот раз, похоже, тучи над ПИВТ сгустились плотнее, и критическая ситуация может достигнуть своего максимума. Как это было в 1998 году, когда парламент Таджикистана принял закон, запрещающий учреждение политпартий религиозного характера. Достигнутые между сторонами гражданского конфликта в Таджикистане (1992-1997 гг.) мирные договоренности оказались под угрозой срыва. Острую ситуацию тогда разрешил президент Эмомали Рахмон, наложив на законопроект вето. Правительство признало право ПИВТ на легальную политическую деятельность, что было закреплено как в новом законе «О политических партиях», так и в Конституции 1999 года, статья 28 которой гарантирует учреждение политических партий религиозного характера. Можно ли говорить о новом витке кризиса во взаимоотношениях между властью и политическим исламом в Таджикистане? Какая судьба может ожидать ПИВТ? На эти и другие вопросы «Ферганы» ответили главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Ирина Звягельская, член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко и эксперт Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Азиз Ниязи. - Насколько сильны сегодня позиции ПИВТ на политической арене Таджикистана?  Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко А.Ниязи: Политическое и идеологическое влияние ПИВТ в последние годы существенно не изменилось. Видимо, достигнут определенный предел роста ее сторонников. Время от времени наблюдался даже небольшой отток ее членов. Формально ее влияние на внешнюю и внутреннюю политику сведено к нулю. Но учитывая, что партия объединяет довольно значительную часть очень активных граждан, легально отстаивающих свои убеждения, ее роль в становлении политической культуры неоспорима. Имеются в виду не только институциональное развитие демократии, но и культура общения – культура терпения, взаимопонимания, компромиссов. Надо отдать должное ПИВТ, что она, помня ужасы гражданской войны и следуя прогрессистскому направлению политического ислама, на протяжении многих лет проявляет стремление к сдержанности во избежание общественных потрясений. Подчас к сдержанности, удивляющей так называемых профессиональных демократов и различных радикалов. Такое поведение отвечает требованиям современной общемировой политической культуры и одновременно культуры исламской, в которой, как известно, приветствуются всяческие усилия во избежание конфликтов. Поэтому уникальность Партии исламского возрождения Таджикистана не столько в том, что она единственная религиозная, а в том, что она единственная культурно-политическая партия в Центральной Азии. Соответственно, ее жизнеспособность не заканчивается с чередой политических поражений. Ее культурно-религиозное влияние на умы и поступки людей может оставаться на прежнем уровне, а при определенных усилиях возрасти. У партии есть потенциал и запас прочности. И.Звягельская: Прежде всего, необходимо напомнить, что легализация ПИВТ была результатом процесса политического урегулирования конфликта, который шел в рамках международных усилий. Отношение к ПИВТ внутри страны было неоднозначным: ее обвиняли в том, что во время войны она вела себя достаточно радикально. После войны это неоднозначное отношение к ПИВТ долгое время сохранялось – слишком много было пролито крови, слишком много было горя. И многие люди были склонны винить в этом оппозицию, которая очень жестко начала борьбу с существующим режимом и обрушила существующую систему, не дав, по сути, ничего народу взамен. Поэтому говорить о том, что после легализации партия сразу стала набирать популярность и пользоваться большой поддержкой в народе, я не могу. Конечно, определенный процент сторонников у нее существовал, но нельзя говорить, что он был значительным. И в дальнейшем ПИВТ не смогла существенно увеличить поддержку в народных массах. Сама власть была заинтересована в течение многих лет в том, чтобы ПИВТ была на политической арене – это показывало, что в Таджикистане действительно идет демократизация политического процесса и что с религиозной партией на постсоветском пространстве вполне можно жить. Однако то, что ПИВТ была одновременно и оппозиционной, и лояльной к власти, сыграло неоднозначную роль: те, кто жаждал большей оппозиционности, были не удовлетворены ПИВТ. Эта часть общества считала, что ПИВТ слишком сосредоточилась на сугубо религиозных вопросах: посещение мечетей женщинами, ношение хиджабов – которые, наверное, важны для религиозной части общества, но не отвечают общей социально-экономической повестке дня, актуальной для Таджикистана. Конечно, административное давление на ПИВТ есть. Но вопрос в том, сколько людей за ней стоят реально. Их могло бы быть и больше, если бы они видели в этой партии защиту своих социальных интересов. Это всегда имело большое значение для традиционной малообразованной части общества. Одних религиозных лозунгов в условиях, когда в Таджикистане царит такая бедность, недостаточно. - Тем не менее, ПИВТ при всей ее лояльности остается все-таки оппозиционной партией хотя бы потому, что руководствуется, в первую очередь, исламской идеологией. Нельзя не согласиться с оппонентами ПИВТ в том, что она активно использует исламскую риторику для привлечения симпатий населения. И даже при отсутствии внятной социально-экономической программы в какой-то мере ей это удается. Возможно, все эти дискредитирующие ее телесюжеты, призывы к закрытию, уголовное преследование ее членов есть попытка противостоять возможному росту ее влияния?  Эксперт Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Азиз Ниязи А.Малашенко: Власть, действительно, ощущает ПИВТ как угрозу, и в этом проявляется логика авторитаризма: любой авторитарный режим начинается с мягкого авторитаризма, а кончается жестким. Он привыкает к тому, что постоянно оказывает давление на своих оппонентов, все время идет по пути закручивания гаек. В мусульманском светском государстве закручивание гаек – это устранение с политического поля исламской оппозиции. Но чем дольше такой режим держится у власти, тем больше шансов возникновения, как говорил Пушкин, «бунта бессмысленного и беспощадного». Власть в Таджикистане сейчас пытается скомпрометировать идею построения исламского общества или исламского государства. Она скомпрометирована талибами, Исламским государством, беспорядками на Ближнем Востоке. И самое время сейчас разыграть эту карту перед населением: вот посмотрите, что делают их исламистские единомышленники на Ближнем Востоке, вы этого здесь хотите? А что касается призывов духовенства, я думаю, что они здесь бегут впереди паровоза: и угодить власти, и поддержать самих себя. Не надо забывать, что ПИВТ является конкурентом официальному духовенству, и оно таким образом стремится ее нейтрализовать.  Главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Ирина Звягельская - То есть на нагнетание ситуации вокруг ПИВТ повлияли не столько внутренние, сколько внешние факторы? И.Звягельская: Я думаю, что к урокам ближневосточных событий очень внимательно отнеслись в Центральной Азии вообще и в Таджикистане в частности. Очевидно, есть опасения, что исламская партия, которая известна всем и которая имеет своих сторонников, сможет в условиях любой возникшей нестабильности воспользоваться результатами народных волнений в свою пользу по образцу исламистских партий на Ближнем Востоке. Поэтому то, что происходило на Ближнем Востоке, было очень важным фактором. Есть и другой важный фактор, связанный с событиями во внешнем мире, –совершенно явно обозначился рост исламского радикализма. Так, не совсем ясно, как будет развиваться ситуация в Афганистане с уходом американцев. Ведь мы знаем, что там в свое время нашли приют и ИДУ (Исламское движение Узбекистана), которые не были полностью уничтожены. Они имеют боеспособные вооруженные отряды, которые в случае, если контроль ослабнет, вполне могут быть использованы и в Центральной Азии. Тем более учитывая историю их отношений с Объединенной таджикской оппозицией, когда они были братьями по оружию. Уверена, что власть об этом тоже думала. А.Малашенко: Полагаю, здесь следующая связь: события на Ближнем Востоке рассматриваются таджикскими властями как повод для того, чтобы ликвидировать у себя в республике возможность их повторения. Тем более что только жесткий авторитарный режим им может противостоять. Убрали Саддама, Каддафи – и что получили? Уберут Асада – будет еще хуже, а если короля Иордании устранят – страшно подумать, что там начнется. Но при этом лучше всего, как Марокко, иметь отношения с умеренными исламистами, с которыми всегда можно договориться и каким-то образом все уладить. И они же, эти умеренные, сами будут бороться против экстремистов. - Складывается впечатление, что в Таджикистане идет подготовка общественного мнения к ненужности и вредности исламской партии с последующим ее устранением. И в один прекрасный день в ее деятельности вдруг найдутся нарушения или она расколется на два лагеря, один из которых, подконтрольный власти, будет признан легальным. Насколько реально полное прекращение деятельности ПИВТ в Таджикистане? А.Ниязи: Как и прежде, ПИВТ испытывается на прочность. Но все же задача власти не ликвидировать ее, а ослабить фракционизмом и выходом из ее рядов разочаровавшихся членов. Ослабить на политическом и идеологическом полях. Хотя эта единственная серьезная оппозиционная партия неудобна власти, раздражает ее, тем не менее, она в ней нуждается для поддержания имиджа толерантности, сдерживания экстремизма и социального недовольства, местнических настроений, да и попросту потому, что оппозиционных граждан легче контролировать, когда они объединены в легальную организацию. К тому же прекращение функционирования партии юридически затруднительно. Понадобится вносить изменения не только в законы, но и в Конституцию страны. Теоретически партию можно распустить, обвинив ее в антигосударственной, террористической, экстремистской деятельности. Но даже если ее отдельные члены могут быть замешаны в таких преступлениях, доказать на практике виновность самой политической организации сложно. К тому же она выглядит естественным элементом политического ландшафта Таджикистана, а власть умело использует ее присутствие в поддержании демократического имиджа. Не следует забывать, что она рассматривается и как союзник в противодействии радикальным, экстремистским и крайне консервативным религиозным течениям. Думаю, что у партии есть будущее, хоть и нелегкое. И.Звягельская: Я не считаю закрытие ПИВТ неизбежным. Зачем? Какие плюсы от этого получит власть? Думаю, что не в интересах правящих кругов закрывать эту партию. Но я считаю неизбежной маргинализацию ПИВТ, когда ее голоса почти не будет слышно, когда она не проходит в парламент. Но при этом она существует. Пусть она остается, пусть будет маргинальной, но для властей лучше держать ее под контролем. Не уверена, что правящей партии в Таджикистане нужна официальная ликвидация ПИВТ. А вот показывать, что эта партия слабая, что народ ее не поддерживает, дискредитировать ее и отдельных членов, подрывая тем самым ее влияние – к этим методам прибегают многие режимы. Я считаю, что существование ПИВТ позиционирует правящий класс как людей с достаточно широкими взглядами, которые вполне могут быть терпимыми к политическим оппонентам, предоставляя возможность разным партиям участвовать в выборном процессе. А.Малашенко: Я думаю, что Таджикистану просто необходимо иметь такую умеренную исламскую партию, которая рассуждает с позиции ислама, социальной справедливости, которая не собирается воевать и которая при благоприятных для себя условиях может даже оказывать поддержку режиму, что, кстати говоря, она и делала. Тем более что члены ПИВТ считают себя реформаторами. Даже если когда-то в перспективе планируют установить исламский государственный строй, они не торопятся и не собираются больше бегать с «калашниковыми», что-то захватывать. В любом случае, в Таджикистане по целому ряду причин должен быть политический ислам. Поэтому я думаю, что воспитание населения в духе неприязни к исламской партии ни к чему хорошему не приведет. - Но если все же предположить самый нежелательный для партии сценарий, что станет с ее адептами и какие это может иметь последствия для Таджикистана и региона в целом? Ведь ПИВТ всегда заявляла, что является сдерживающим фактором для роста радикальных настроений, так как удовлетворяет чаяния религиозной части населения. И.Звягельская: Да, мы всегда говорим, что бороться с радикализмом нужно в самом исламе. Нужно объяснять людям, что неправильно поддерживать радикалов, ставить вопрос о том, насколько их поведение соответствует нормам ислама. В этом смысле исламская партия в Таджикистане играет определенную сдерживающую роль. Но я бы не стала преувеличивать ее влияние как альтернативу радикализму и джихадизму. Проблема как раз заключается в том, что партия не смогла привлечь достаточное количество молодежи. По словам ее лидеров, значительный отток наблюдался в ряды «Хизб ут-Тахрир». Легальное положение ПИВТ заставляло ее занимать очень взвешенную позицию, которая не устраивала более радикально настроенную молодежь, требующую быстрых перемен. Опять же, они не имели ответов на социальные и экономические запросы общества. Тем не менее, если по какой-то причине партия прекратит свое существование, то эффект будет только негативный, потому что те, кто шел за ней, оказавшись без партии, выражающей их интересы, конечно, будут радикализироваться и искать выход для своих оппозиционных настроений, своей неудовлетворенности. Для власти это может оказаться хуже, чем сохранение ПИВТ в политическом поле. Кроме того, в условиях вербовки молодых ребят в ряды ИГИЛ руководству страны важно противопоставить этому оттоку разумную местную исламисткую силу. Самое страшное то, что повоевав, многие из оставшихся в живых начнут возвращаться. Это будут «обкатанные» в вооруженных действиях люди, очень идеологизированные, убежденные в своей правоте. Для них не будет моральных ограничителей. Я думаю, это тоже всех очень тревожит. И вот ПИВТ, которая очень хорошо знает свой электорат, могла бы послужить сдерживающим фактором для отъезда таких ребят в ИГИЛ. Работая со своим электоратом, она может быть очень хорошо информирована и проводить важную разъяснительную работу среди молодых исламистов. Поэтому эту партию нужно не топтать, а использовать ее потенциал, признать, что ее деятельность может быть важной и позитивной. При этом я считаю, что в плане последствий для власти от закрытия ПИВТ главное – это имиджевые потери. А.Ниязи: В случае вывода этой организации из легального поля, преследования ее членов и сторонников, число радикально мыслящих и действующих мусульман и, особенно, мусульманок, несомненно, возрастет. Как и в любой крупной активной оппозиционной партии найдутся горячие головы. Часть из них примкнет к подпольным организациям или создаст собственные. Не следует ожидать, что начнется массовая присяга на верность ИГИЛ и другим зарубежным экстремистским движениям, но власть получит прибавку в стане радикальной идейной оппозиции. Самый неприятный внешний фактор может возникнуть со стороны США в их стремлении сорвать тенденцию к укреплению интеграционных процессов в регионе, усиления роли России в нем. Вашингтон способен разыграть эту ситуацию в свою пользу. А.Малашенко: Либо мы будем иметь подпольную контору, которая будет стремиться к радикализму и экстремизму, либо мы будем иметь нормальную мусульманскую оппозицию, которая будет обеспечивать стабильность, потому что умеренные исламисты – это барьер на пути экстремизма. Предположим, негативная тенденция будет продолжаться, и партию запретят. Она же никуда не исчезнет, не бросится в Вахш со всеми своими последователями, чтобы там утонуть. И тогда вместо лояльной и умеренной оппозиции, которая приспособилась к режиму, президент может получить жесткую исламистскую оппозицию, причем уже не умеренную. И одно дело полемизировать с Мухиддином Кабири или его замом Хусайни, а другое дело – постоянно отыскивать подпольные ячейки по всему Таджикистану. Это создаст благоприятную почву для влияния ИГИЛ и других внешних радикальных группировок. Пока все тихо, но если они найдут поддержку в Таджикистане – пойдут деньги, люди, оружие. То есть заработает внешний фактор. Поэтому я считаю, что вот так играть с исламом опасно. - Опыт легализации Партии исламского возрождения Таджикистана был признан мировым сообществом уникальным как для самой республики, так и для всего региона Центральной Азии. После окончания гражданской войны в Таджикистане международные организации долгое время продолжали поддерживать процесс нахождения точек соприкосновения в отношениях между светской властью и политическим исламом. Этот процесс получил название светско-исламского диалога. В последние годы эта площадка перестала работать. А может, необходимость в таком диалоге все еще есть? А.Малашенко: В первые годы войны, безусловно, была острая потребность в таком диалоге. И он успешно развивался примерно до середины 2000-ых годов, пока был жив бывший лидер ПИВТ Сайид Абдулло Нури – уникальный, мудрый политик. И то, что в Таджикистане эту идею активно проводил немецкий ученый Арне Зайферт – он молодец, а то, что она не прижилась – видимо, общество еще не созрело до понимания необходимости такого диалога. Он и сейчас необходим, потому что если мы посмотрим на более-менее благополучные мусульманские государства: Тунис, Турцию - там такой диалог есть. В Иране при шахе он тоже существовал. Эта практика показала свои положительные плоды. И.Звягельская: Потенциал для него существует. Я не уверена, что он технически сохранился, и многие эксперты говорят, что в нем уже нет такой необходимости. Возможно, должна меняться форма, но такой диалог нужен. Уже не просто сидение за столом и выяснение взаимоотношений, а выработка совместных подходов к тем угрозам, которые сейчас существуют. Не убеждать друг друга в важной роли ислама в жизни центральноазиатских государств, а смотреть, каким образом умеренный, традиционный ислам, который проповедует ПИВТ, и светские силы могут совместно противодействовать тем радикально-экстремистским, джихадистским движениям, которые представляют сегодня серьезную угрозу для нас всех. Справка «Ферганы». ПИВТ является единственной религиозной партией на постсоветском пространстве. Датой своего рождения сама исламская партия считает апрель 1973 года, когда Сайид Абдулло Нури основал в Таджикистане подпольное движение исламского возрождения. В советские времена Нури и другие сторонники партии неоднократно подвергались уголовному преследованию. Сразу после развала СССР, в декабре 1991 года, ПИВТ впервые была официально зарегистрирована Минюстом Таджикистана. История взаимоотношений ПИВТ с властью началась с политических разногласий, приведших к гражданской войне. Противостояние сторонников исламской оппозиции и правительства на двух центральных площадях Душанбе перешло в вооруженный конфликт. Весной 1992 года в Таджикистане началась гражданская война, а в июне 1993 года Верховный суд РТ приостановил деятельность ПИВТ. Власти обвинили ее в разжигании братоубийственной войны. Руководство партии эмигрировало в Афганистан, откуда осуществляло управление вооруженными отрядами Объединенной таджикской оппозиции (ОТО), за которой прочно закрепилось определение «непримиримой». Военно-политический кризис в Таджикистане стал угрожать миру и безопасности в Центральной Азии и за ее пределами. В 1993 г. ООН в лице 10 стран-гарантов мирного урегулирования приступила к поиску путей разрешения межтаджикского конфликта. Под влиянием мирового сообщества в апреле 1994 года противоборствующие силы сели за стол переговоров. После восьми раундов трудных переговоров между правительством и ОТО сторонам удалось прийти к компромиссу, и 27 июня Эмомали Рахмон и С.А.Нури подписали Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. ПИВТ возобновила свою деятельность в августе 1999 года, когда в соответствии с мирными соглашениями Верховный Совет легализовал ее. Вместе с тем дальнейшее, «постконфликтное», развитие взаимоотношений правительства и ПИВТ показало, что в них до сих пор присутствует недоверие и напряженность, которая периодами то ослабевает, то усиливается. Суть этого недоверия сформулировал немецкий эксперт Арне Зайферт: «Светская сторона не уверена в том, что исламская сила в случае прихода к власти политическим путем сохранит существующий характер государства и конституцию. С другой стороны, исламисты не уверены в том, что светская власть будет всегда соблюдать принцип сосуществования с исламскими политическими движениями». Нигора Бухари-заде Пулат Ахунов: Мысли и принципы Рузи Назара в контексте истории 2015-05-06 15:56 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Несколько дней назад в Турции скончался Рузи (по-узбекски - Рўзи) Назар – неоднозначная фигура и человек удивительной судьбы. О встречах с ним рассказал «Фергане» Пулат Ахунов, узбекский политик-оппозиционер, председатель зарегистрированного в Швеции Общества Центральная Азия (Association Central Asia), основатель Фонда борьбы с коррупцией в Узбекистане. - Рузи Назар, умер несколько дней назад, первого мая 2015 года в Турции, но долгое время жил в США. Он родился в год революции 1917 года в Маргилане и вырос в социалистическом Узбекистане, но не потерял мечту о независимом и свободном от России Туркестане. Во время второй мировой войны Рузи Назар попал в плен, и принял активное участие в создании Туркестанского легиона. Так он решил воплотить в жизнь свою мечту и вместе с немцами бороться против коммунистической России, оккупировавшей его родину и установившей там власть коммунистов. Ярый антикоммунист Рузи Назар и после окончания войны продолжил свою борьбу против СССР. Работал в качестве сотрудника ЦРУ США и в разные годы был сотрудником посольств этой страны в Турции и Германии. Он участвовал в разрешении конфликтов в Иране, в 1979 году, и позже - в Афганистане. На счету Рузи Назара спасенные жизни многих советских солдат-мусульман, попавших в плен во время войны СССР против афганского народа. В мою первую поездку в Вашингтон, в 1995 году, я познакомился с Рузи-ака Назаром, бывал у него дома. Рузи-ака очень многое рассказал мне, человеку, выросшему в СССР и поэтому мало знавшему о борьбе наших соотечественников за освобождение от России, а потом подарил мне целый чемодан книг. Тогда же Рузи Назар познакомил меня со своим сыном Эркином и дочерью Сильвией, о которой много рассказывал. В то время я ничего не знал ни о Сильвии Назар, ни о профессоре Джоне Нэше. Вы удивитесь, но именно перу дочери Рузи-ака Сильвии (Зульфии) Назар – американскому экономисту, писательнице и журналисту, профессору бизнес-журналистики Колумбийского университета и узбечки по отцу – принадлежит биографическая книга «Прекрасный ум. Жизнь математического гения и Нобелевского лауреата Джона Нэша», изданная в 1998 году. И именно эта книга легла в основу сценария знаменитого фильма «Игры разума» с Расселом Кроу в главной роли. Помните, в фильме гениальный профессор математики подвергался принудительному лечению. Его не смогли вылечить, но доктор Нэш сам нашел выход из ситуации - принял решение работать, игнорируя шизофренические видения, которые сопутствуют этой болезни и превращают человека в сумасшедшего. В конце концов гениальность Джона Нэша была признана, и он в 1994 году получил Нобелевскую премию по экономике. Встречаясь с Рузи-ака, я думал о том же – кем они были, бойцы Туркестанского легиона, те, кто воевал за свободный и независимый Туркестан - гладиаторами или сумасшедшими, стремившимися выжить и одновременно найти пути выхода из того тупика в который их загнала история? Для моего поколения фигура Рузи Назара очень противоречива. Мне кажется, еще не настало время, когда следует всесторонне обсудить и оценить деятельность Рузи Назара, Боймирзы Хайита и многих других организаторов и членов Туркестанского легиона. Когда я встречался и беседовал с Рузи-ака, он сказал слова, с которыми я не мог согласиться. Он утверждал, что мы, узбекские демократы, неправильно оцениваем значение независимости Узбекистана, и вместо того, чтобы поддерживать руководство страны, критикуем и боремся против него. На мои аргументы о том, что страна является авторитарной и по-прежнему полностью контролируется Москвой, он заявлял, что именно поэтому всем нам надо безоговорочно поддерживать Ислама Каримова и уже сегодня готовиться к будущей конфронтации с Россией. Главное для нас – независимость, и делать акцент на демократии является предательством независимости, утверждал он. В фильме «Игры разума» профессор Джон Нэш, объявленный сумасшедшим, в конце концов получает Нобелевскую премию. Может и Рузи Назару, которого многие не принимают, избегают, считают предателем, казалось, что его принципы, мысли о свободе и независимости его родины и есть самые правильные. И он дождался победы своих идей, но для родины оказался чужим. Высший судья, конечно же все расставит по местам и даст самую правильную оценку его действиям. Да будет Аллах милостив к нему! Узбекистан: Карши — город-антиутопия 2015-05-06 16:57 ferghana@ferghana.ru (Соб. инф.) Карши расположен в 400 километрах от Ташкента, столицы Узбекистана. Есть две версии происхождения названия города: по-монгольски «карши» означает «дворец», по-тюркски – «укрепление», кому как нравится. Вот только жителей областного центра занимают не вопросы этнографии или краеведения, а решение самых насущных проблем выживания. Почти средневековый уклад жизни вполне гармонирует здесь с историческими памятниками, но эту «гармонию» нарушают современные здания банков, бесполезные для жителей, но видимо весьма нужные кому-то другому. Впрочем, проблема качества банковских услуг волнует жителей гораздо реже, чем прочие проблемы в их ежедневной борьбе на выживание. Со многими вещами люди просто смирились. К примеру, каршинцев, равно как и остальных два миллиона жителей городов и сел Кашкадарьинской области, давно уже не возмущает отсутствие элементарных бытовых условий и неспособность или нежелание местных властей решать проблемы. Все это воспринимается тут с той же обреченностью, что и шестидесятиградусная летняя жара. «С голоду не умираем, и ладно, - говорят очень многие жители Карши. - Да, у нас есть очень богатые люди, в шикарных особняках которых всегда есть все условия – и газ, и вода, и свет. Но большинство каршинцев – это мы, бедняки, и тут ничего не поделаешь». При этом на недавних президентских выборах область исправно проголосовала за Ислама Каримова. Аргумент «он наш родной, мы его уже хорошо знаем, а о других кандидатах слышали впервые» воспринимается словно цитата из «Дракона» Евгения Шварца...

У газового крана… без газа Почти полное отсутствие в домах газа – одна из главных проблем Карши. Парадокс в том, что город находится всего в тридцати пяти километрах от Шуртанского и, примерно, в сорока километрах от Мубарекского газовых месторождений – крупнейших в республике. Но, несмотря на близость к источникам энергии узбекистанцы получают газ не круглый год, а всего лишь с апреля по октябрь. Так повелось с первых лет независимости республики. В холодное время года газ в дома каршинцев поступает в еще меньших количествах. Но хотя бы так - почти во всех других городах области, а также в сельской местности люди вообще не помнят, что такое газ. Нагреть воды для купания и стирки – вот все, на что каршинцам хватает «тонкой струйки». Еду быстрее приготовить на электроплитах, но… и электроэнергия подается в дома жителей Карши по скользящему графику, особенно в холодные времена года: на два-три часа утром и на два-три вечером. Но так «припеваючи» живут исключительно жители областного центра, Карши. Во всех остальных населенных пунктах области электричества, так же, как и газа, нет вообще. Поэтому готовят еду по-старинке - во дворах на костре, разводя его при помощи кизяка, засушенного коровьего помета. Даже уголь или дрова кашкадарьинцам, зарабатывающим, в среднем, по 300 тысяч сумов в месяц (меньше 75 долларов США по курсу «черного» рынка), не по карману.

…и без воды Отсутствие водопровода вполне можно назвать катастрофической проблемой каршинцев. Немногим повезло найти на своем участке земли подземный источник, поэтому горожане вынуждены питьевую воду покупать с развозящих ее машин. Привозная вода очень плохого качества очистки, при этом в Карши четыре с половиной тонны ее стоят 30 тысяч сумов (около семи долларов), и это еще по-божески. В Касане, районном городке, расположенном всего в двадцати пяти километрах от Карши, пять тонн питьевой воды стоят уже 100 тысяч сумов (около 24 долларов). Местный бизнесмен, 40-летний Джамшид, рассказывает, что «три-четыре года назад некая турецкая компания взялась провести в Карши водопровод. Однако водопровод так и не провели, турки исчезли, а с ними и наши деньги». Почти не подаются в дома горячая вода и отопление. По словам того же Джамшида, лишь в некоторых микрорайонах города и только зимой из кранов еле-еле льется горячая вода и слегка теплеют батареи. Во всех остальных домах Карши давно привыкли отапливаться печками-буржуйками.

«Стройка века» - ни домов, ни компенсации Примерно два года назад в Карши началась «великая стройка», инициированная президентом республики Каримовым, к слову сказать, в советское время служившим первым секретарем Кашкадарьинского обкома компартии. По задумке президента, все старые дома, расположенные вдоль центральных автотрасс, были «приговорены» к сносу, а на их месте началось возведение новых многоквартирных домов. Естественно, все «в целях улучшения качества жизни горожан». Президентская задумка обернулась в итоге настоящим ужасом для жителей снесенных домов. Новых квартир им не предоставили, а власти откупаются от них столь малыми суммами компенсаций, что их недостаточно для покупки даже самого скромного жилья в пределах Карши.

«Квартиры в новых домах, которые строят на месте старых, стоят минимум 170 миллионов сумов (около 40,2 тысяч долларов), и такие деньги выселенцам даже не снились, - рассказывает Олимбек-ака, пенсионер, соседи которого пострадали от инициативы президента. – А городской хокимият дает этим людям максимум по 35 миллионов (8,3 тысячи долларов), на которые ничего уже в Карши, где стоимость квартиры начинается от 80 миллионов, не купишь. Причем возмущенным жителям в хокимияте говорят, мол, это не наша проблема, - продолжает Олимбек-ака. – Я лично слышал, как хоким города Акмаль Ачилов сказал одной русской женщине-пенсионерке: «У вас что, в России родственников нету?» Вот такой ответ дает государство людям, которые всю жизнь работали на благо и процветание Узбекистана». Вот и получается, что жителям снесенных домов просто некуда податься, и чаще всего им ничего не остается, как покупать на выделенные властями средства хоть какое-то, даже совершенно «убитое», жилье за пределами Карши. Но и это не просто так сделать. Для покупки необходима наличность, а скромную компенсацию пострадавшим от «инициативы президента» переводят на пластиковые карты…

Спецоперация «обналичка» Для снятия денег с банковских карт не только пострадавшие, но все остальные жители Карши, получающие зарплаты преимущественно «на пластик», вынуждены обращаться к дельцам, обосновавшимся у входов в местные банки, в частности, каршинского отделения «Саноаткурилиш-банка» («Промстройбанка»). Стоимость «услуги» варьируется от десяти, если очень повезет, до пятнадцати процентов от обналичиваемой суммы. «Скажем, если у вас на карточке два миллиона сумов, то вы получите на руки только один миллион семьсот тысяч сумов - делится опытом бизнесмен Джамшид. – Вы отдаете свою карточку одному из этих деляг, он заходит в банк и выносит вам эту сумму за вычетом своих пятнадцати процентов». Для каршинцев настолько привычна эта схема откровенного грабежа, что к посредникам, расположившимся у самых дверей банка, ежедневно выстраивается длинная очередь по сорок-пятьдесят человек. «Может быть, в других регионах республики подобными операциями занимаются и другие банки, но в Карши именно вокруг «Промстройбанка» образовалась настоящая мафия, - говорит Джамшид. – Занимаются посредники не только «обналом», но и любыми операциями в местной или зарубежной валюте. Причем, делают это совершенно открыто, в наглую, никого не боясь». Нелишне будет заметить, что и в Ташкенте существует подобная же проблема - бюджетные организации переводят большую часть зарплат своим сотрудникам на пластиковые карты, и обналичить эти средства в банкоматах невозможно. Столичным банкам, как и областным, невыгодно проводить такие операции, и чаще всего они отказываются это делать. Но столь явного беспредела с сидящими у банков посредниками в Ташкенте нет. Мало того, есть прецеденты, и о них пишут пользователи социальных сетей - проявив настойчивость и упорство, угрожая скандалом, ташкентцы все-таки добиваются обналичивания средств со своих пластиковых карт без удержания процентов.

Но только не в Карши. Для части жителей административного центра Кашкадарьинской области это всего лишь один из многих вопросов выживания наряду с прочими, касающимися всех без исключения, - отсутствия воды, электричества, газа, тепла в домах и безразличия власти. Соб. инф. Сурат Икрамов: «Правозащита должна быть без политики» 2015-05-06 18:09 ferghana@ferghana.ru (Фергана) Руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов в апреле отметил свой семидесятилетний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает активно заниматься правозащитной деятельностью. В беседе с корреспондентом «Ферганы» Сурат-ака рассказал о своей жизни, любимой работе и победах – больших и маленьких. В своей деятельности он всегда придерживается одного принципа, который позволил ему снискать уважение как среди коллег, так и у представителей власти: правозащита должна быть вне политики, и дело это – благотворительное. - Сам я никогда ни в какой партии не состоял, даже не был в комсомоле, - говорит Сурат Икрамов. – А среди членов нашей Инициативной группы нет ни одного человека, который входил бы в какую-нибудь партию. Наша задача – только защита прав пострадавших от произвола чиновников. С Икрамовым мы сидим за столом в уютном дворике его дома. Супруга и помощница правозащитника Гульнара-хон то и дело приносит нам очередной чайник, наполненный душистым зеленым чаем. Сурат-ака – человек занятой, но, как принято на Востоке, гостеприимный. К тому же совсем недавно хозяин дома отметил свое 70-летие, поэтому разговор у нас получился долгий и обстоятельный. Не искать легких путей Родился Сурат Икрамов в Ташкенте за месяц до Дня Победы – 10 апреля 1945 года. Его мать, Азиза-опа, была домохозяйкой, отец – известный журналист Хатам Икрамов. В семье было семеро детей, все они стали достойными людьми и специалистами – кто доктором наук, кто преподавателем, кто заведующим детским садом. Маленький Сурат решил пойти по стопам отца и уже в детстве увлекся фотографией. Он с теплотой вспоминает свое первое фото, которое в 1956 году напечатали в пионерской газете «Ленин учкуни» («Ленинская искра»): на нем запечатлены дети, читающие летним днем книжку во дворе. Икрамову тогда было всего 11 лет, и первый гонорар – 36 рублей – пошел получать за него папа. Впрочем, будущий правозащитник оказался натурой разносторонней – полюбил такие точные науки, как физика, математика, химия, увлекся радиотехникой и даже сам собирал радиоприемники. После восьмого класса юноша пошел работать. Был учеником печатника, а потом печатником в типографии №1. Мать удивлялась: «Зачем тебе это нужно, ведь в доме все есть». Но отец не стал спорить с выбором сына. Тем более что тот пошел в вечернюю школу рабочей молодежи, где продолжал добросовестно учиться. Кстати, с тех пор для Сурат-ака одними из самых любимых кинофильмов стали «Весна на Заречной улице» и «Большая перемена». Каждый раз, когда их показывают по телевидению, он смотрит их с большим удовольствием. Когда встал вопрос о дальнейшей учебе, Икрамов тоже не стал искать легких путей. Как ни странно это сейчас звучит, но в начале 1960-х годов на факультет журналистики был небольшой конкурс, всего два человека на место, а юрфак и вовсе испытывал хронический недобор. Самой популярной тогда была профессия инженера, поэтому в Ташкентском электротехническом институте связи на одно место претендовало 25 абитуриентов. И юный Сурат, справедливо решив, что фотожурналистикой он может заниматься и внештатно, подал документы именно в этот институт. Он успешно сдал экзамены и даже попал в спецгруппу, готовящую кадры для армии и флота.

Как рассказывает правозащитник, учиться в этой группе из-за высоких требований было очень трудно. Достаточно сказать, что из 32-х студентов до выпуска дошло только восемь, остальных отчислили за неуспеваемость. Но Икрамов проявлял настойчивость – мог всю ночь просидеть над учебниками, но на экзамены прийти уверенным в себе. Он признается, что далеко не всегда получал «пятерки», но диплом получил честно. В те времена никто даже и представить себе не мог, что учиться можно за взятки. После окончания учебы Икрамова оставили работать в институте заведующим электротехнической лабораторией. А через два года пригласили на должность преподавателя в Ташкентский политехникум связи (ныне колледж связи), где он тоже стал заведовать лабораторией – на этот раз фотографической.

Кстати, будущий правозащитник и в вечерней школе, и в институте, и в техникуме связи не переставал заниматься внештатной журналистской работой. В общей сложности у него около шести тысяч публикаций: фотографий, фоторепортажей, есть и несколько обычных статей. А в 1983 году он даже стал лауреатом фотоконкурса, организованного Союзом журналистов и газетой «Правда Востока». Помочь себе значит стать правозащитником - В те времена я, как и многие, был человеком «идейным», верил в коммунизм, поэтому в конце 80-х годов, в самый разгар перестройки, решил при министерстве геологии открыть кооператив «Лал». Он производил дефицитные тогда учебные пособия для народного образования, – рассказывает Сурат-ака. – После обретения республикой независимости кооператив был преобразован в фирму с названием «Суратбек». В отличие от многих тогдашних производств, мы не оставались без заказов – учебные пособия охотно покупали школы, техникумы и вузы. Проблемы у фирмы начались в середине 1990-х годов, когда завод «Узэлектроаппарат» не выполнил ее заказ, испортил дорогую пресс-форму, а перечисленные в качестве предоплаты деньги не вернул. Казалось бы, неприятный, но пустяк. Однако на этот заказ «Суратбек» отдал заводу все свои деньги, причем еще и взятые в кредит. Икрамов подал на «Узэлектроаппарат» иск в хозяйственный суд, где впервые столкнулся с беззаконием: - Как я потом узнал, в те времена было устное указание Исмаила Джурабекова, тогдашнего первого вице-премьера, чтобы все судебные тяжбы между частными и государственными организациями решали в пользу последних. Не удивительно, что моя борьба против незаконных решений хозяйственных судов была бесполезной. «Узэлектроаппарат» денег фирме «Суратбек» так и не вернул, вследствие чего она обанкротилась. Отчаявшись найти правду в госорганах, Икрамов в 1999 году решил обратиться к правозащитникам: - Я просил помощи и в Международном обществе прав человека (МОПЧ), и в Обществе прав человека Узбекистана (ОПЧУ), в других организациях, - вспоминает Сурат-ака, - но нигде мою проблему решить не смогли. Но руководитель ОПЧУ Талиб Якубов дал дельный совет. Он сказал: «Иди сам в правозащитники, напиши заявление, и я возьму тебя на работу». Я так и сделал, и через три-четыре месяца уже стал заместителем Якубова. Однако вскоре мне стало скучно. У коллектива не было ни подъема, ни энтузиазма, ни активности. Я пришел к выводу, что в такой атмосфере вряд ли можно ожидать действенной помощи как по моему делу, так и по делам других обращающихся сюда людей. Поэтому в феврале 2002-го года уволился и решил создать собственную правозащитную организацию. Первые пикеты Оставшись без работы, Сурат Икрамов «таксовал» на своих стареньких «Жигулях» первой модели, в просторечье называемой «копейкой». Из-за отсутствия денег на покупку компьютеров свои первые сообщения для прессы члены ИГНПУ писали в Интернет-кафе. Почти сразу после открытия организации Сурат-ака прославился громким пикетом. Он состоялся 11 апреля 2002 года. По мнению Икрамова, это был первый пикет в истории Узбекистана, который получил большой резонанс. - Тогда ко мне обратился за помощью рабочий авиационного завода Негмат Назаралиев, - вспоминает Сурат-ака. – Он попал в непростую ситуацию: будучи уроженцем Ташкента, купил дачу в Сарыагаче (сегодня – на территории Казахстана, - ред.), где и прописался. А после распада СССР стал вроде как гражданином другой страны, и над ним нависла угроза остаться в Узбекистане без пенсии. Никто не мог или не хотел решить его проблему. Назаралиев пришел ко мне с такими словами: «Если и вы не поможете, я повешусь». Это побудило меня организовать первый в истории ИГНПУ пикет. Как рассказывает Сурат-ака, в этом пикете, который должен был пройти возле здания Ташкентского хокимията, планировали принять участие еще несколько правозащитников. Но в последний момент они по разным причинам не пришли. Зато пришли заранее приглашенные наблюдатели – представители нескольких посольств и с десяток иностранных журналистов. А сам район Ташкентского сквера, где находится хокимият, оказался заблокирован милицией, там даже перекрыли дорогу. Получилось, что акцию провели только Икрамов и пострадавший Назаралиев. Однако руководителю ИГНПУ удалось добиться результата – вступить в переговоры с заместителем хокима, после чего проблема пострадавшего была решена.

За год с небольшим правозащитная организация Икрамова без особых инцидентов провела полтора десятка пикетов. А вот акция, назначенная на 29 августа 2003-го года, чуть не стоила руководителю ИГНПУ жизни. «Меня спас Аллах» Пикет, проведение которого в этот день было запланировано возле здания Олий Мажлиса Узбекистана, должен был стать самым большим в истории ИГНПУ – в нем собиралось принять участие около двухсот человек, пострадавших от произвола чиновников. Именно с этим обстоятельством Икрамов связывает события, происшедшие накануне этой акции. - Я помню все события 28 августа так, как будто они произошли вчера, - говорит Сурат-ака. – Утром я, как всегда, «таксовал» - подвозил пассажиров на своей «копейке». Один из клиентов – как я понял позже, подставное лицо – попросил доставить его в район Кукчи, где собирались открыть новую дорогу и было на редкость безлюдно. Как только я высадил этого пассажира, мою машину остановил другой клиент. Но садиться не стал, а просто удерживал открытой дверь, пока с подъехавшей внезапно сзади машины не выскочили несколько человек в камуфляже и вязаных масках-шапочках. Они вытащили меня из «копейки», одели на голову крафт-мешок и нанесли удар по затылку, после чего я потерял сознание. Как рассказывает Икрамов, очнулся он связанным на полу своей машины. Двое из похитителей говорили между собой на казахском языке. Пытались выставить себя грабителями, но выдвигали нереальные требования: мол, если твои родственники не соберут за полчаса пять тысяч долларов, мы тебя убьем. Тогда Сурат-ака пошел на обман, сказав похитителям, что он работает в международной правозащитной организации «Фридом Хаус». Эта информация вызвала некоторую панику среди «черномасочников». Они тут же остановили машину и стали с кем-то переговариваться по телефону, обвиняя собеседника в том, что «он их подставляет». Затем они снова ударили Икрамова, и он опять потерял сознание. - Очнулся я в канаве, в зарослях молодых тополей, лежащим лицом вниз и засыпанным сверху сухим камышом, - продолжает правозащитник. – Пот заливал лицо, страшно хотелось пить, не хватало воздуха. Рядом слышался шум проезжающих машин. Пытался кричат, но это оказалось бесполезным. Тогда стал активно двигать головой, стараясь переместить пряжку собственного брючного ремня, которым похитители стянули мешок, с затылка на подбородок. В итоге каким-то образом мне удалось стянуть мешок, глотнуть свежего воздуха. Оглядевшись по сторонам, увидел текущий рядом арык и растущий под наклоном тополь. Больше всего меня, буквально обезумевшего от жажды, в этот момент привлекал арык, к которому я мог перекатиться. Но я, как инженер, выбрал тополь. В арыке можно было не только напиться, но и утонуть, а если перекатиться к этому деревцу и изловчиться упереться спиной, то можно по наклоненному стволу встать на ноги. И через несколько часов настойчивых попыток мне это удалось. Считаю, что меня спас сам Аллах. Впрочем, мучения Икрамова на этом не закончились. Надо было со связанными ногами, продвигаясь при каждом шажке всего на несколько сантиметров, добраться до дороги, где его освободил от пут один из местных жителей, ехавших мимо на велосипеде. Здесь Сурат-ака узнал, в какую местность он попал – окрестности Ташкента в районе озера Рохат. Но никто из автомобилистов не подобрал правозащитника. Все шарахались от человека в изорванной и окровавленной одежде, да еще в одних носках – туфли, видимо, остались в похищенной «копейке». С большим трудом Сурат-ака дошел до Чирчикского моста. Здесь он попросил охранников позвонить в Ташкент редактору английского информационного агентства IWPR Галиме Бухарбаевой и руководителю местного отделения международной правозащитной организации HRW (Хьюман райтс вотч) Матильде Богнер, после чего потерял сознание. Тут же прибывшие журналисты и правозащитники отвезли Икрамова в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга, переломы ребер и множественные гематомы. А через пару дней к нему приехал второй секретарь посольства США и сходу предложил политическое убежище. - Я тогда ему ответил так: «Спасибо, но, как я теперь понял, я нужен здесь, иначе бы на меня не напали». Лицо дипломата выражало удивление. И мне было очень лестно услышать следующие его слова: «О таких людях я только читал в детстве в книжках», - вспоминает Сурат-ака. Что касается старенького автомобиля, сотового телефона, денег и других похищенных вещей, а также грабителей, то их так и не нашли. По предположению самого Икрамова, нападение на него организовали спецслужбы, но приказ шел не «сверху», это была «личная инициатива кого-то из начальников многочисленных отделов МВД или СНБ».

От пикетов - к информированию людей Так или иначе, но это нападение не испугало Сурат-ака. В дальнейшем ИГНПУ провела еще 60 пикетов. Она прекратила их только после андижанских событий 2005 года, когда многие правозащитники или бежали из страны, или оказались за решеткой, и проводить протестные акции стало очень рискованно. По словам Икрамова, на общем собрании руководителей правозащитных организаций Узбекистана было принято решение повременить с пикетами. Тем более что пикеты уже не давали такого действенного эффекта, как раньше, и ИГНПУ сконцентрировалась на информационных методах работы. В 2003 году у правозащитной группы Сурата Икрамова появился свой сайт, который проработал полтора года, а потом был заблокирован. Тогда ИГНПУ перешла на рассылку информационных сообщений о случаях нарушения прав человека по посольствам, международным правозащитным организациям, фондам. В постоянной рассылке правозащитников – несколько сотен адресатов. И такая работа приносит довольно ощутимый положительный результат. На сообщения ИГНПУ, как правило, всегда откликаются международные информационные агентства, которые используют их в своих публикациях. Сообщения также внимательно читают в правоохранительных структурах Узбекистана, которые правозащитники тоже включили в число своих адресатов.

- Помню, в сентябре 2003 года мне позвонил помощник тогдашнего министра внутренних дел Закира Алматова и радостным голосом сообщил, что министр распорядился распечатки сообщений, подписанных моим именем, тут же класть ему на стол, - рассказывает Икрамов. – При этом правоохранители не только читают сообщения ИГНПУ, но и быстро на них реагируют – проверяют факты и принимают меры. Есть много примеров, когда по нашим сообщениям чиновников, в первую очередь сотрудников правоохранительных органов, наказывали – понижали в должности, увольняли, а иногда и возбуждали уголовные дела. Секрет такого внимания со стороны органов власти, по мнению Сурата-ака, заключается в профессиональном подходе сотрудников ИГНПУ к сбору и обработке поступающей к правозащитникам информации: - Наша организация очень серьезно относится к подготовке своих сообщений, - говорит Икрамов. - Мы обязательно просим людей, которые обращаются к нам за помощью, написать письменное заявление, принести все документы, начиная с собственного паспорта. Тщательно проверяем как эти документы, так и полученную информацию, и только потом пишем сообщения. Если нельзя помочь В своей деятельности ИГНПУ не ограничивается только преданием гласности фактов нарушения прав человека. Большое значение имеют личные обращения к представителям власти, диалог с ними. Сурат-ака приводит много примеров, когда после таких его обращений освобождали незаконно задержанных людей, решали проблемы пострадавших от произвола или бездействия чиновников. Икрамову особенно запомнился случай, происшедший в Каракалпакстане в позапрошлом году. Учитель Мурат Уббиниязов в знак протеста против несправедливой компенсации после слома его жилья вместе с семьей стал жить на улице. Сообщение ИГНПУ по этому поводу и последовавшие за ним публикации информационных агентств не принесли никакого результата. Тогда Сурат-ака позвонил в Нукус, переговорил с мэром города и генеральным прокурором автономной республики. Правозащитнику удалось убедить этих высоких чиновников, и вскоре власти Каракалпакстана выделили обделенной семье сумму, необходимую для приобретения достойного жилья. А учитель Уббиниязов своего новорожденного сына назвал Суратом – в честь руководителя ИГНПУ. - Конечно, наша правозащитная организация не всесильна, и мы не можем помочь всем, кто к нам обращается, - говорит Сурат-ака. – Бывают случаи, когда человек, не глядя, подписал важные документы, а теперь жалуется, что его обманули. Юридически дать обратный ход такому делу практически невозможно. Бывает, люди обращаются, когда невиновного человека уже осудили. Здесь помочь тоже крайне тяжело. В таких случаях я прошу родственников узнавать во время посещений осужденного в колонии, не пытают ли его, не отбирают ли посылки из дома. Если такие факты выясняются, после нашего сообщения в колонию обычно приезжает так называемый спецпрокурор и принимает меры по прекращению произвола по отношению к этому осужденному. К «наружке» - с пониманием Сурат Икрамов вырос, как говорит он сам, в коммунистической семье, и к истово верующим не относится. Однако уважает религиозные чувства других людей и не боится защищать граждан, невинно осужденных якобы за преступления религиозно-экстремистского характера. Правозащитник также открыто высказывает свое мнение по многим острым вопросам, в том числе по Андижанским событиям. При этом, как говорит сам Сурат-ака, власти его не преследуют и даже оберегают: - За мной с давних пор установлено наружное наблюдение, - рассказывает Сурат-ака. – Как мне объяснили в МВД, куда я обратился за разъяснениями, для моей же собственной безопасности. Что ж, я отношусь к этому с пониманием, как и к сотрудникам, которые выполняют свою работу. Сейчас «наружка» практически незаметна, а раньше, когда она была на виду, всегда здоровался с ее сотрудниками, доброжелательно с ними общался и некоторым из них даже помог как правозащитник. Кстати, возможно именно поэтому в нашу организацию за помощью нередко обращаются и сами сотрудники правоохранительных органов, пострадавшие от беззакония. Многим из них мы уже помогли. Например, из шести незаконно уволенных милиционеров после нашего вмешательства четверых восстановили в должностях.

Сурат Икрамов говорит, что правозащита – дело благотворительное, которым занимаешься по зову сердца. Ни он, ни другие члены его организации никогда не берут денег с обратившихся к нему за помощью людей, считая это безнравственным. Быть может, именно поэтому – благодаря своему бескорыстному служению людям – Сурат-ака удовлетворен прожитой жизнью и в семьдесят выглядит гораздо моложе своих лет. Хотя бывают проблемы со здоровьем, приходится иногда и наведываться к врачам, внешне он энергичен и бодр. А самое главное – горит юношеским задором и желанием продолжать заниматься защитой людей, находить новые пути выхода из самых сложных жизненных ситуаций. Хочется пожелать Сурату Икрамову, чтобы к своему следующему юбилею он пришел полным сил, - и новых побед. Соб. инф. |

| В избранное | ||