| ← Октябрь 2014 → | ||||||

|

4

|

5

|

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

12

|

||||||

|

13

|

14

|

|||||

|

20

|

22

|

26

|

||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Татьяна Малева: Россия должна стимулировать миграцию и отменять квоты

|

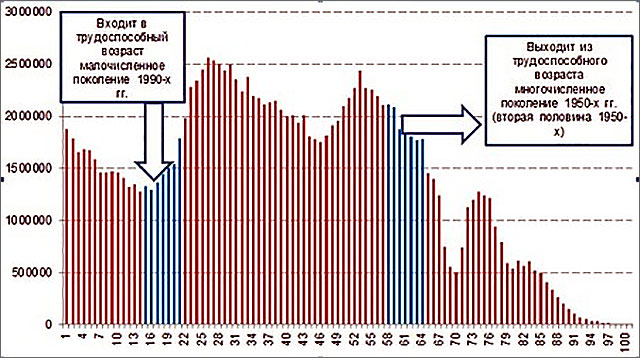

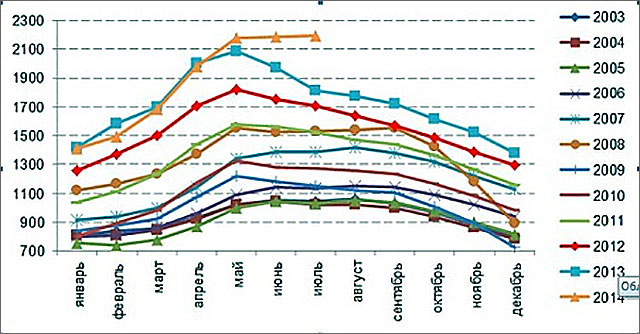

Татьяна Малева: Россия должна стимулировать миграцию и отменять квоты 2014-10-20 10:39 ИА Фергана.Ру  Татьяна Малева — В вашем докладе подтверждается тренд на старение населения и сокращение численности трудоспособного населения и, соответственно, сокращение предложения труда. Все это происходит впервые, тем более в таких масштабах и на столь длительный срок. Отсюда вопрос: возможен ли экономический рост без рабочей силы, то есть без людей? — Сегодня риски, связанные со старением, в полной мере осознаны только пенсионной системой. Потому что здесь все вполне конкретно: система уже имеет дело с феноменом, когда плательщиков мало и число их сокращается, а получателей много и число их растет. Кадровый же дефицит — это эволюционный процесс. И хотя о том, что он нарастает, известно давно, его опасность и последствия до сих пор никем до конца не осознаны. Сейчас в возраст экономической активности вступает трагически малочисленное поколение 1990-х. Выходит же из возраста экономической активности относительно многочисленное поколение родившихся в 1950-е. — И этот процесс не будет компенсирован новыми поколениями? — Не будет. Это надолго, всерьез и глубоко. Такое падение в нашей демографической истории — впервые (за исключением периодов войн). В мире таких прецедентов до сих пор тоже не было. По этому пути предстоит пройти экономикам России, Украины и Белоруссии. И ответ на вопрос о том, возможен ли экономический рост, даже если бы не было привходящих, новых политических и макроэкономических обстоятельств, совершенно неоднозначен. Примеров компенсации такого глубокого падения объема рабочей силы не было. ВВП даже на прежнем уровне все труднее поддерживать уменьшающимися объемами трудовых ресурсов. Классический ответ известен: такое падение можно было бы компенсировать ростом производительности труда. Но одномоментные «взрывы» производительности труда невозможны, этот рост должен быть подготовлен — технологически, инвестиционно, квалификационно — логикой предшествовавших этапов развития. Этого у нас не было. Миграция — не панацея, а лишь один из факторов, который может снять остроту проблемы трудовых ресурсов. Она не может компенсировать нарастающий дефицит рабочей силы.

В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ — 13 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК — Как следует из доклада, спрос на высококвалифицированную рабочую силу невысок, зато требуются работники низкой и средней квалификации… — Спрос на высококвалифицированную рабочую силу не очень велик, но он есть. Этот спрос не фиксируется банком вакансий, а удовлетворяется другими способами.

Работодатели жалуются на нехватку и неквалифицированных, и квалифицированных рабочих в реальном секторе. Сегодня у нас уже нет уверенности, что они искусственно «придерживают» рабочую силу — феномен 1990-х годов. В 1990-е «придерживание» происходило в основном потому, что не верили в то, что спрос на продукцию предприятий упадет надолго, готовились к выходу на прежние траектории, для которых должна была понадобиться рабочая сила. — Какие способы адаптации сейчас существуют на рынке труда? Отходничество, неформальный сектор? — Представим себе рынок в виде пирамиды, которая состоит из трех сегментов. Крупные и средние предприятия: их около половины, считается, что это хорошие рабочие места. Но хорошие они скорее для нас, исследователей: мы знаем, сколько их, где они, кто они. Второй сегмент — малые предприятия, доля колеблется в разные периоды от 8 до 15 процентов. Но даже если мы чисто статистически посмотрим на эту картину, мы не можем с точностью сказать, сколько их и кто они, потому что речь идет не о регулярных обследованиях. И мы не всегда понимаем связь этой рабочей силы с показателем ВВП. И есть третий сегмент. Он называется «прочие». Там все: и самозанятые, и фермеры, и временно незанятые, которые не перешли в состав безработных. Причем там есть и полезные рабочие места, и совершенно невнятные, и высокооплачиваемые, и низкооплачиваемые. И наконец, есть чисто неформальный сектор: работник и работодатель договариваются устно о работе и оплате. Этот сектор составляет гигантскую цифру – 13 млн человек. У нас сокращается верхняя часть пирамиды, пульсирует середина в зависимости от мер поддержки или неподдержки малого бизнеса, а «прочие» — это свалка, где не видна связь с ВВП и отраслями. А неформальный сектор не сокращается, а растет. — Какие кадры может получить наша страна за счет миграции? — Почему-то считается, что миграция высококвалифицированных специалистов — это хорошо, а остальная миграция — это плохо. В отношении первых сделаны серьезные шаги, в отношении вторых — только декларации. Кто такие высококвалифицированные специалисты? Это возможности для ведущих университетов страны и для Сколково. В массовом же порядке страна нуждается в просто квалифицированных специалистах — хороших инженерах, техниках, рабочих и так далее. Кстати, традиции технического и инженерного образования сохранились не только в России, но и в СНГ. И за приемлемые деньги мы могли бы привлечь оттуда хороших адаптивных профессионалов.

— А мы сами не производим в нужных количествах такие кадры или они «съедаются», опять же согласно вашему исследованию, в основном Москвой и нефтедобывающими регионами? — Москва, например, производит даже авиаторов и агрономов. Но эти авиаторы и агрономы Москву не покидают, хотя здесь нет ни авиазаводов, ни полей. Это уже вопрос, в том числе, искаженной структуры регионального образования. Почти половина студентов-бюджетников после выпуска из вуза работают не по специальности. Но надо понимать, что иногда интересы рынка труда и социального развития не совпадают. Для рынка труда образование эффективно тогда, когда есть соответствие полученной специальности работе. Несколько лет назад даже обсуждалась такая мера: если человек работает не по специальности, пусть вернет государству деньги, потраченные на его обучение. Но, на мой взгляд, это стратегически ошибочно. С точки зрения социального развития наличие высшего образования лучше, чем его отсутствие, даже если это невыгодно рынку труда. Это и есть наращивание человеческого и социального капитала. — Есть еще тема региональных различий, когда по центрам притяжения мигрантов видно, где в стране есть жизнь. — Это гравитационная модель в чистом виде: центры притяжения совпадают что для внутренних мигрантов, что для внешних. И те и другие едут туда, где есть работа и зарплата. В стране ведется спор между сторонниками миграционной политики открытых дверей и сторонниками протекционизма по отношению к национальной рабочей силе. Первые говорят, что конкуренции между иностранцами и россиянами нет. В Москве дворники — либо киргизы (или представители какой-либо другой национальности), либо никто. Это очень близко к истине. Но наше исследование показало, что конкуренция все же есть — между внешними иностранными и внутренними российскими мигрантами — и она наблюдается за низкоквалифицированные рабочие места. Кстати, действующая законодательная парадигма, как ни странно, отдает преимущество именно внешним мигрантам. Иностранный работник более выгоден работодателю, чем российский… — …который дорог в эксплуатации. — Да, в силу асимметрии в платежах во внебюджетные социальные фонды иностранный мигрант для работодателя дешевле. Кроме того, оседлость российского населения подпитывается социальными механизмами. Хотя российское население и в самом деле не очень подвижно. Даже если оставить в стороне проблему рынка жилья и его аренды, отсутствие эффективных социальных институтов компенсируется неформальными связями. А все эти неформальные связи, позволяющие выживать, — «свои» учитель, врач, продавец, полицейский и прочее, — они формируются в месте проживания. И в случае переезда адаптация в новом российском регионе нелегка, это вам не Соединенные Штаты Америки, где во всех штатах социальная инфраструктура развита почти одинаково, работают одни и те же социальные институты… Отсюда и оседлость. — Притом, что люди привыкли и к неформальной работе тоже. — Да. Кстати, мы все пытаемся вывести все эти неформальные практики из тени в свет, и вроде бы всем, например, неформальные платежи не нравятся, но в действительности никто не хочет никаких изменений и реформ. «Матрица» конкуренции на рынке труда в связи с миграцией сложная. Это не просто конкуренция между иностранными и внутренними мигрантами. Есть еще одна конкуренция — между формальным и неформальным секторами. И конкуренция идет между всеми типами мигрантов. Внутренний мигрант, например, дороже внешнего, но всегда есть возможность перевести его в неформальный сектор. И идет рост неформальной занятости. Оценивая перспективы привлечения иностранных мигрантов, надо понимать, что потенциал стран-доноров, которые традиционно питали наш рынок труда (за исключением Узбекистана), близок к исчерпанию. В большей или меньшей степени можно сказать, что все, кто хотел бы и мог приехать, они уже все здесь. Поэтому новый мощный приток мигрантов маловероятен и, тем самым, внешние мигранты не могут решить проблемы замещения сокращающегося трудоспособного населения России.

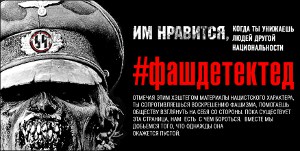

КАК ИЗБЕЖАТЬ МИГРАНТОФОБИИ И СОЦИАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ? — По данным, которые вы приводите, примерно 60 процентов общего числа трудовых мигрантов — это неквалифицированные рабочие. Национальный состав понятен. Это провоцирует националистические настроения разной степени радикальности и массовости. Что с этим делать? — Ксенофобия и мигрантофобия, конечно, не только российская черта. И сейчас мы, отставая в миграционной политике от европейских стран, имеем шанс оценить риски и объективно проанализировать то, что происходит на Западе. (Исключив при этом из анализа США, потому что это государство другого типа, оно изначально создано иммигрантами). В Европе те же тренды с рабочей силой, что и у нас, — старение и выбытие. Но есть серьезные негативные сигналы, связанные с миграцией. Беспорядки в пригородах Парижа, напряжение в Германии. На мой взгляд, самым серьезным социальным событием 2013 года стали поджоги мигрантами Стокгольма — столицы страны чрезвычайно толерантной, столицы шведской модели государства благосостояния, «сердца» социал-демократической социальной доктрины. И главная особенность состояла в том, что мигранты требовали не повышения зарплаты и работы, а повышения размера социальных пособий. Они в большинстве своем не работают и не собираются работать. В этом смысле многие страны Европы сейчас уже имеют дело не с трудовой, а с социальной миграцией — это поиск доступа к источникам социального благосостояния. — У нас пока миграция в основном трудовая. — Пока да. Но нам скоро тоже придется определяться. Если мы хотим в перспективе получить хороших работников, мы должны стимулировать их переезд на ПМЖ, и тогда мы должны делиться с ними социальными ресурсами. Они должны иметь доступ к здравоохранению, образованию, пенсионной системе. Это дорого. Но в основании такой политики лежит логика, согласно которой следующее поколение адаптировавшихся в России работников будет очень приближено к российскому населению, в том числе и по образованию, и по культуре. Это мигранты второго поколения. — Какова механика возникновения мигрантофобии? — Мигранты, внешние или внутренние, прибывают не туда, куда хотят, а куда притягивает рынок труда. И как мы уже говорили, прибывают не поодиночке, а массово. А там, где высокая концентрация мигрантов, возникают конфликты и напряжение. Например, мигрантов много в столице, они видны, видимо, у жителей некоторых районов, где сконцентрированы мигранты, возникает некоторое напряжение. Но Москва имеет мощные политические и информационные ресурсы, чтобы транслировать эту столичную мигрантофобию по всей стране. Одновременно парадокс в том, что многие российские регионы борются за квоты на мигрантов и даже готовы привлекать их на неформальной основе. — Какие из ваших рекомендаций по итогам подготовки доклада вы считаете ключевыми? — Нам нужно научиться сочетать краткосрочные и долгосрочные интересы, стимулировать краткосрочную и долгосрочную миграцию: не просто приглашать работников, но и пополнять за счет мигрантов численность российских граждан. И это разный набор инструментов регулирования. К восполнению демографического провала, с которым мы имеем дело в последние десятилетия, краткосрочная миграция не имеет никакого отношения. Для поддержки долгосрочной миграции надо снижать социальные барьеры миграции: создавать механизмы доступа к медицинским услугам, к дошкольным учреждениям и школьному образованию и т.д. Но при этом с учетом печального опыта Европы надо не допустить, чтобы трудовая миграция переросла в социальную: нам нужны не реципиенты социальных пособий, а рабочая сила. С точки зрения рекомендаций ясно, что квоты на мигрантов надо отменять — это иллюзия регулирования. Нужно исключить различия в правовом статусе между внутренними и иностранными мигрантами: внутренний мигрант не должен заведомо оказываться в более невыгодных условиях в глазах работодателя, как это происходит сегодня. И есть очевидные перекосы. Например, запреты на въезд в страну после двух правонарушений — эту меру надо отменить или смягчить. У нас сегодня таким правонарушением становится даже курение в неположенном месте, нарушение правил пешеходного перехода. И двух таких эпизодов достаточно, чтобы выдворить мигранта из страны. Беседовал Андрей Колесников Газета.Ру, 20.10.2014 Кыргызстан: Две партии объединились в одну – «Республика-Ата Журт» 2014-10-20 12:12 ИА Фергана.Ру  К.Ташиев и О.Бабанов. Фото Akipress Как сообщает «Азаттык» (киргизская служба Радио Свобода), учредительный съезд новой партии, получившей название «Республика-Ата Журт», проходит 20 октября 2014 года в бишкекском Театре оперы и балета. В нем участвуют около тысячи человек. На съезде будет утвержден председатель партии и обсужден устав. Ранее в комментарии Акиpress лидер парламентской фракции «Республика» Максат Сабиров пояснил, что «главная причина, по которой мы хотим объединиться, это то, чтобы не было разделения на север и юг. «Ата-Журт» — южная партия, «Республика» — северная. Мы хотим объединить народ, людей». Второй причиной Сабиров назвал то, «что в прошлый раз [на выборы в парламент] были выдвинуты 29 партий, из которых прошли только пять», подразумевая, видимо, что крупным партиям легче добиться депутатских мандатов. Напомним, очередные выборы в парламент пройдут в 2015 году. Как сообщил на учредительном съезде Ташиев, «то, название какой партии окажется в начале, выбрал жребий. Мы не будем делиться на республиканцев или ата-журтовцев. Теперь мы единая партия и будем решать все проблемы вместе», передает Вечерний Бишкек. Бабанов добавил, что, «объединяя силы, мы сможем построить сильную и развитую страну как Сингапур». «Наша цель - провести системную реформу во всех структурах, избавиться от действующей устаревшей системы. Мы должны провести конституционную реформу, действующая Конституция направлена только на споры и распри, а не на развитие. Ни один парламентарий не попросил у народа прощения за энергокризис и частую смену чиновников. Парламентарии не дают нормально работать кабмину», - считает Бабанов. Отметим, ранее партия «Ата-Журт» представляла себя как «идеалистическая демократическая», но она более известна как националистическая. «Республика» позиционировала себя как партия экономического прорыва. Между лидерами этих политических организаций периодически возникали трения. К примеру, лидер «Ата-Журта» Камчыбек Ташиев позволял себе фашистские, по мнению киргизских правозащитников, выпады в адрес возглавляющего «Республику» Омурбека Бабанова: в интервью одной из киргизских газет в 2012 году Ташиев заявил, что Бабанов должен оставить пост премьер-министра, поскольку его мать не является киргизкой по национальности, а Кыргызстаном, по его мнению, должны управлять только чистокровные киргизы. Годом ранее он хотел добиться отставки Бабанова с поста первого вице-премьера. Однако в последнее время «Ата Журт» и «Республика» стали чаще демонстрировать своего рода единство позиций. В частности, осенью 2013 года обе партии отказались ратифицировать продажу «Кыргызгаза» «Газпрому» за $1. Депутаты от «Ата Журт» предложили составить новый договор, с процентным соотношением 50 на 50, а «республиканцы» поручили правительству провести переговоры с российским правительством о пересмотре соглашения с учетом определения соответствующих долей акции для киргизской и российской сторон. В марте 2014 года «Республика» и «Ата-Журт» не вошли в коалицию большинства в парламенте Кыргызстана. Впрочем, причины были разными: если Камчыбек Ташиев выступил против вхождения фракции в коалицию, то «республиканцам» не хватило голосов из-за раздробленности в организации. Теперь оппозиционные партии решили объединиться. Международное информационное агентство «Фергана» Компания «Узбекэнерго» объявила тендер на строительство гелиостанции в Самаркандской области 2014-10-20 13:37 ИА Фергана.Ру  Ранее компания сообщала о планах к весне 2019 года построить первую в Центральной Азии гелиостанцию мощностью 100 МВт с выработкой до 200 миллионов кВт/ч электроэнергии в год. Станция будет строиться на базе кристаллических фотоэлектрических элементов с фиксированным углом наклона панелей. Стоимость проекта составит $310 млн, финансирование будет произведено за счет кредита Азиатского банка развития ($110 млн), а также средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана и «Узбекэнерго». Тендерные предложения принимаются до 19 декабря 2014 года, подведение итогов конкурса ожидается в первом квартале 2015 года. В планах «Узбекэнерго» - построить несколько солнечных электростанций мощностью более 2 ГВт. Потенциал солнечной энергии Узбекистана оценивается в 50,9 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, что составляет 99,7 процента всех исследованных до настоящего времени возобновляемых источников энергии в республике. Напомним, в феврале 2012 года правительство Узбекистана и АБР подписали меморандум о сотрудничестве в реализации проектов в солнечной энергетике. В рамках документа АБР в 2012-2015 годах предоставит Узбекистану кредиты на общую сумму $200 млн на реализацию проектов по развитию солнечной энергетики. $110 млн будут вложены в строительство самаркандской гелиостанции, $90 млн выделены на строительство солнечной электростанции в Ташкентской области. В настоящее время в энергосистеме Узбекистана действуют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт, в том числе общая мощность 16 электростанций ГАК «Узбекэнерго» - 12,04 тысячи МВт (оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру министерства сельского и водного хозяйства). Потенциальная возможность производства электроэнергии - 56-57 миллиардов кВт.ч. Международное информационное агентство «Фергана» Германия: В Берлине пройдет пикет против пыток в Узбекистане, организованный Amnesty International 2014-10-20 14:23 ИА Фергана.Ру  В Берлине участники пикета, связанные в символичную цепь, передадут представителям посольства Узбекистана (адрес - Perlebergerstra?e 62, 10559 Berlin) петицию с более 37.000 подписями живущих в Германии людей, которые выступают против пыток. Несколько пикетчиков с мешками на головах будут привязаны к креслам - они символизируют жертв пыток. В руках участники акции будут держать фотографии пятерых заключенных узбекских тюрем, освобождения которых требует Amnesty International. История одной из таких заключенных изложена в пресс-релизе организаторов пикета:  Дилором Абдукадырова Его авторы отмечают, что Евросоюз поддерживает тесные связи с Узбекистаном, а Германия использует расположенную в узбекском городе Термезе военную базу. «Правительства стран ЕС оказались не в состоянии последовательно выражать позицию касательно критической ситуации в сфере прав человека в Узбекистане. Они должны сделать это сейчас. Запланированный на ноябрь диалог ЕС по правам человека является возможностью для борьбы против пыток», - считают организаторы протестной акции. Аналогичные пикеты пройдут 21 октября в Лондоне, Мадриде, Брюсселе, Париже и Вене. Международное информационное агентство «Фергана» Россия: Комитет «Гражданское содействие» начинает кампанию против национализма и этнической ненависти 2014-10-20 17:08 ИА Фергана.Ру  Комитет «Гражданское содействие» - российская региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Создан в 1990 году. «В следующем году мы вместе со всем миром будем отмечать 70-ю годовщину Победы над гитлеровской Германией - нашу общую победу над национал-социалистическим варварским режимом. Но идеологию ненависти, которая лежала в основе этого режима, мы до сих пор не победили, - пишет С.Ганнушкина на своей странице в Фейсбуке. - Нельзя закрывать глаза на национализм. Это опасное явление, будь он бытовой или митинговый, «умеренный» или радикальный. Это идеология ненависти, и она приводит к избиениям и убийствам. Судебные процессы недавних лет над неонацистами показали, что в семьях, где родители позволяли себе уничижительные высказывания в отношении других национальностей, дети пошли дальше и взяли в руки оружие». Страница специального проекта Комитета располагается по адресу Refugee.ru/zombie. «Жертвой преступлений на почве ненависти может быть каждый, - продолжает С.Ганнушкина. - Наша кампания не столько про русский или украинский, кавказский или кыргызский национализм, сколько про то, что любой - москвич или петербуржец, наши родные и близкие, которые выглядят на чей-то взгляд неправильно, - могут стать жертвой. Потому что радикальные националисты всех мастей, как зомби, не думают, не проверяют документов, они ненавидят и нападают». «Мы считаем, что современные радикальные националисты ничем не отличаются от фашистов нацистской Германии. Фашизм, нацизм или национализм - как бы ни называлась идеология ненависти - не имеют ни какого отношения ни к культуре, ни к патриотизму. Мы убеждены, что в каждом из нас заключен зомби, который готов ненавидеть, вопрос в одном - контролирует он нас или мы его?» «Идеологию ненависти невозможно победить окончательно. Но вы можете контролировать себя: следить за высказываниями, не молчать, когда при вас унижают людей другой национальности или религии, участвовать в нашей кампании, помогать жертвам преступлений на почве ненависти. Мы призываем общественные организации, средства массовой информации, представителей гражданского общества России присоединится к нашей кампании. Каждый должен помнить: унижая людей другой национальности, ты воскрешаешь фашизм!», - говорится в сообщении Комитета «Гражданское содействие» Страница специального проекта Комитета располагается по адресу Refugee.ru/zombie. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Как сосчитать количество граждан в преддверии парламентских выборов? 2014-10-20 18:03 ИА Фергана.Ру См. Также статью Выборы в парламент Узбекистана: Очередной спектакль для иностранных наблюдателей, 27.09.2014  В процессе своеобразной «ревизии» паспортных данных граждан, по утверждениям самих участников ночных заседаний райадминистраций, задействованы стар и млад, начиная со слесарей-сантехников коммунальных служб, работников санитарно-эпидемиологических станций, службы благоустройства, махаллинских (квартальных) активистов и кончая педагогами учебно-воспитательных учреждений и медперсонала среднего звена. Для такого «святого» дела руководители многих госорганизаций безропотно отпускают своих сотрудников даже в самый разгар рабочего дня. «Распоряжение выделить определенное количество сотрудников-госслужащих для подворной переписи исходит от Кабмина и горхокимията, - делится с нами на условии анонимности один из председателей товариществ частных собственников жилья (ТЧСЖ) Яккасарайского района столицы Узбекистана. - Ночные совещания-нервотрепки стали уже повседневностью. Вышестоящим начальникам наплевать, что людям с утра на работу. Каждый день в приказном порядке одно и то же - найти несколько свободных рук из каждой махалли для подворных обходов. А где их найти, если с хлопком еле управляемся?..». По словам собеседника, редких смельчаков (как правило, руководителей госучреждений), пытающихся оспаривать решение «верхов» или отказывающихся выполнять их команду, забирают в РУВД, устраивая, таким образом, публичную «порку», дабы другим неповадно было. «Арестованные» тут же начинают названивать хокиму района Акрому Салихову с требованием вызволить их из «плена», тот, изображая удивление, обращается к начальнику милиции, а разъяренный начальник, в свою очередь, – снова в хокимият: «Вы же сами приказали!»… «По логике, паспортно-прописочными делами обязаны заниматься правоохранительные органы, а перепись населения в чистом виде – прерогатива специальных социальных служб, - говорит женщина, назвавшаяся активисткой махаллинского комитета «Урикзор» Яккасарайского района Ташкента. - Но у милиции, как оказалось, до сих пор нет единой достоверной базы данных, а последняя полноценная перепись населения, если не ошибаюсь, была проведена в стране где-то перед распадом Союза…». Некоторые участники ночных собраний в райхокимиятах утверждают, что махаллинских активистов чиновники нередко призывают убеждать родственников, уехавших за пределы страны, срочно вернуться к выборам - дескать, важен электорат. Впрочем, как власть, так и простые граждане хорошо понимают: рассчитывать на то, что миллионы трудовых мигрантов, выехавших за лучшей долей из страны, в одночасье ринутся исполнять указания чиновников и вернутся в Узбекистан, бессмысленно. И, даже находясь на родине, большинство узбекистанцев предпочитают не участвовать в выборах: реальная явка на голосование исключительно низка. Однако, вероятно, правительству Узбекистана необходимо примерно знать хотя бы формальное число проживающих в стране граждан, чтобы не слишком грубо ошибиться в официальных предвыборных и послевыборных отчетах. Напомним, старт кампании по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши (советы) народных депутатов был дан 15 сентября текущего года. К участию в парламентских выборах допущены четыре официально зарегистрированных и лояльных к власти партий-«близнецов»: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш», Народно-демократическая и Социал-демократическая партии Узбекистана «Адолат», а также Экологическое движение. Международное информационное агентство «Фергана» «Ҳолтўра» - совсем не «Халтура». Как и почему искажается написание узбекских фамилий 2014-10-21 00:18 Бахтияр Шахназаров На фото: Вывеска с указанием маршрута движения одного из ташкентских автобусов, который следует от м. Максима Горького до ул. Улугбека Коргони В конце 1970-х годов в газете «Узбекистон маданияти» («Культура Узбекистана») была опубликована статья о проблемах с узбекским алфавитом на основе кириллицы. Из нее я узнал, что Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Азербайджан перешли на кириллицу в 1940 году, а до этого более десяти лет в этих республиках пользовались алфавитом на основе латиницы, переход на которую от арабского письма произошел потому, что латиница была внедрена в Турции. Мне запомнились высказывания автора статьи о том, что латиница должна сыграть для родственных языков объединяющую роль. Однако каждая из союзных республик разрабатывала свою собственную письменность, что, наоборот, способствовало отдалению этих языков друг от друга. Автор считал, что в алфавиты упомянутых народов надо внести изменения, которые способствовали бы их сближению. Можете представить мое удивление, когда я узнал от своей матери, что в начальной школе она изучала латиницу и умеет читать и писать на ней. Общеизвестно, что в течение более двенадцати веков на территориях вышеупомянутых республик была распространена арабская письменность. Обученные грамоте представители всех тюркских народностей могли свободно читать написанное на родственных языках благодаря тому, что в арабском алфавите, в большинстве случаев, такие гласные, как «и», «а», «у», не пишутся. Поскольку корни многих слов одинаковы, то люди сами могли проставить надстрочные и подстрочные огласовки во время чтения (по-арабски «забар» и «зер»). После установления в Туркестане советской власти и образования республик новое правительство озаботилось ликвидацией неграмотности и пропагандой атеизма. Последнее усложнялось тем, что местное население учило арабский алфавит, на котором были написаны религиозные книги. Власти решили последовать примеру Турции, освоившей латиницу, полагая, что и советским тюркоязычным республикам надо перейти на этот вид письма - из-за схожести языков. (Кстати, филологи Турции не считают азербайджанский, казахский, киргизский, туркменский и узбекский отдельными языками, предпочитая называть их диалектами турецкого/тюркского языка). Однако вскоре власти спохватились, осознав, что латиница может способствовать распространению идей пантюркизма через издаваемые на общем алфавите газеты и книги. И в 1940 году было решено перевести языки советских тюркоязычных республик на кириллицу. Вскоре после распада СССР Узбекистан принял решение об отказе от кириллицы и возвращении к латинской графике, соответствующие изменения были внесены в закон «О государственном языке», принятый в 1989 году. Процесс латинизации шел неровно и не избавил коренное население от проблем, которые возникли у него после советизации. Речь – об искажении многих имен и фамилий. Когда я вел на государственном телеканале Узбекистана авторскую телепередачу «Ҳуқуқ ва бурч» («Права и обязанности»), неоднократно выносил эту тему на обсуждение, но, к сожалению, власти ничего не предприняли для исправления ситуации. Мне кажется, что дело сдвинулось бы с мертвой точки, если бы имя и фамилия президента содержали в себе сложные буквы и по-разному писались на узбекском языке. В советский период в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) и паспортных столах Узбекистана в основном работали представители русской национальности или русскоязычные, в массе своей не владевшие узбекским языком, не говоря уже о знании узбекской орфографии. В свидетельства о рождении и паспорта граждан они вносили соответствующие записи зачастую на «русский лад»: вместо «Зокиров» писали «Закиров», «Усмон» становился «Усманом», «Раъно» - «Рано» и так далее. Это во-первых. Во-вторых, в узбекском алфавите существуют не свойственные русскому языку буквы «ў», «қ», «ғ», «ҳ». Благодаря паспортистам и кириллице, Хўже, Тўқсону, Дилшоду пришлось привыкать к своим новым именам - Ходжа, Таксан, Дильшат. В детстве у меня был знакомый по имени Ҳолтўра. Из-за того, что узбекская буква и звук «ў» на русском языке пишется как «у», а безударная «о» превращается в «а», он часто оказывался в неприятных ситуациях. Всякий раз, когда Ҳолтўра не делал домашнее задание, учителя сразу обыгрывали его имя, говоря, что «учеба - это не халтура». В-третьих, паспортистки часто игнорировали букву «ё», предпочитая заменять на «е». Тогда, кстати, доставалось и русским людям, имевшим в своих фамилиях эту злополучную букву. Так «Королёва», к примеру, превращалась в «Королеву». Все бы ничего, да только случалось, что фамилия в свидетельстве о рождении не совпадала с указанной в паспорте, и у обладателя такой фамилии возникали проблемы с идентификацией. Возьмем, к примеру, мое имя – Бахтиёр. Он означает «его счастье всегда сопутствует ему» (бахт – счастье, ёр – спутник, любимый). Сотрудница, заполнившая мое свидетельство о рождении, решила заменить букву «ё» на «е», я стал Бахтиером. «Ер» на узбекском означает «земля». Моя фамилия - Шоҳназаров, но я стал Шахназаровым. Отчество тоже не избежало такой участи: в моих документах написано «Исаджанович», тогда как должно быть «Исожонович». До середины семидесятых годов ХХ века узбекские имена и фамилии разрешалось писать по правилам узбекского языка. Затем появился приказ писать их в соответствии со свидетельствами о рождении. В те времена я учился в школе, в шестом или седьмом классе. Помню, как изменился список учеников в классном журнале. Фамилия одной из учениц - Йўлбарсохунова Муяссар - находилась в верхней части списка. После того как ее фамилию и имя исправили, она оказалась в конце списка – теперь ее звали Юльбарс-Ахунова Мияссар.  Подробнее о проблемах перехода узбекской письменности с одного алфавита на другой читайте в нашей статье Латинизация алфавита. Узбекский опыт Мне неизвестна причина написания узбекской буквы «ў» на русском языке как «у», ведь ее звучание ближе к «о». Название народа звучит как «озбек», а не «узбек». В советский период англоязычные страны заимствовали слово «Узбекистан» из русского языка и стали писать Uzbekistan, хотя правильнее было бы Ozbekistan. И тогда на недавнем чемпионате мира по гимнастике в Китае не случился бы казус, когда в честь украинского чемпиона прозвучал гимн Узбекистана. Хотя, не исключено, что тогда вполне мог прозвучать гимн USA. Кстати, поскольку в официальных списках страны указываются согласно английскому алфавиту, Uzbekistan и USA стоят рядом. Именно по этой причине в 1990-х годах президенты Узбекистана и США оказались рядом во время группового фотографирования лидеров стран мира на генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что дало узбекскому телевидению повод заявить об «особом внимании президента США к своему коллеге из Узбекистана». Впрочем, многие европейские страны все же пишут Ozbekistan. Недавно где-то читал, что название знаменитой немецкой компании по производству сладостей «Outker» происходит от имени ее основателя-узбека по имени Ўткир, который в 1945 году решил обосноваться в Германии. Если бы он поселился там после 1970-х годов, вполне возможно, что его компания называлась бы «Utkir». Согласно принятому в 1993 году Закону «О внедрении узбекской письменности, основанной на латинской графике», в Узбекистане решено было внедрить турецкий алфавит, как и в 1929 году. В турецком буквы «ч» и «ш» писались как «ç» и «ş», а «ў» и «ғ» - как «ö» и «ğ». Более того, была буква для обозначения дифтонга «нг». Но в 1995 году в еще свежий закон о внедрении латинской графики были внесены изменения – написание шипящих букв изменили на английский манер. Мотивом для новшества стало охлаждение отношений между Узбекистаном и Турцией, хотя официальной причиной было названо намерение упростить пользование англоязычной клавиатурой компьютеров, хотя Windows может приспосабливать клавиатуру компьютера под любой официальный язык мира. После принятых изменений буквы «ч» и «ш» стали изображать «ch» и «sh», а «ў» и «ғ» - «o’» и «g’», что делает записи более громоздкими, длинными и некрасивыми. Дифтонг «нг» и вовсе исключен из алфавита. Так как, согласно общепринятым нормам, фамилии и имена на латинице пишутся так же, как на языке оригинала, то буквы ş, ö, ç, ğ стали писать как s, o, c, g, поскольку в английском языке практически нет букв с диакритическими знаками (если не считать строчных букв i и j). О сближении алфавитов тюркоязычных народов, как мечтал автор статьи в «Узбекистон маданияти», не было и речи. Однако и после внесенных в закон изменений проблема с написанием узбекских фамилий и имен сохранилась. Дело в том, что ни в законе о государственном языке, ни в законе о внедрении латинского алфавита не говорится о написании узбекских имен и фамилий в документах в соответствии с узбекским произношением этих слов. Живя в Канаде, я нередко сталкиваюсь с большими трудностями при переводе документов с узбекского языка на английский. Если в документе фамилия и имя указаны на кириллице, то я обязательно запрашиваю документ, где те же имена написаны на латинице или прошу заказчика написать мне их на латинице. Я знаю, что узбекские фамилии и имена почти всегда де-факто пишутся не по правилам узбекского языка. Сейчас в Узбекистане полным ходом идет замена паспортов на биометрические. В них делаются те же ошибки, что и в старых. Фамилии и имена переводятся с кириллицы на латиницу. Например, в большинстве случаев фамилия «Қўчқоров» в документах указывается как «Кучкаров». Когда ее переводят на латиницу, то вместо того, чтобы написать «Qo’chqorov», ее переводят по буквам и пишут «Kuchkarov». Так уродуется узбекская фамилия. Совершенно преобразуются фамилии и имена, в которых есть буква «х»; их на английский передают через две буквы «kh». А если еще есть и «ж», тогда число вариантов увеличивается в разы. Вот как написать фамилию Хўжаев? В советское время она превратилась в «Ходжаева» или «Хаджаева», а теперь на латинице – раздолье для паспортисток: «Hodjaev», «Hudjaev», «Hadjaev», «Xodjayev», «Xadjaev» и так далее. Вариантов не менее десяти, хотя на узбекском языке ее следует писать как «Хўжаев» на кириллице и как «Xo’jayev» на латинице. Но это еще не все. Если требуется записать фамилию по-английски, то, хотя она уже написана в паспорте на латинице, ее «переводят» на язык Байрона, превращая в «Khodjaev», «Khudjaev» и прочее - на любой вкус. То же самое происходит и с именами. Скоро в Узбекистане начнутся выборы в Олий Мажлис (парламент), затем – выборы президента. Фамилии и имена кандидатов должны писать в соответствии с их паспортами, но на предвыборных плакатах и в узбекскоязычных СМИ они будут указываться по правилам узбекского языка. Если следовать бюрократическим правилам, даже одна измененная буква уже не позволяет идентифицировать личность. А здесь – раздолье! У большинства депутатов – раздвоение личности? Заглянем на сайт узбекского Сената. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса – «Тошмухамедова Дилорам Гафурджановна». Переходим на узбекскую версию (кстати, почему-то до сих пор кириллическая) – «Тошмуҳамедова Дилором Ғофуржоновна». Заместитель спикера – руководитель фракции УзЛиДеП – «Якубов Бахтияр Султанназирович» («Ёқубов Бахтиёр Султонназирович»), Председатель Комитета по международным делам и межпарламентским связям Законодательной палаты «Гулямов Латиф Якубович» («Ғуломов Латиф Ёқубович»). Сколько человек перед нами – трое или шестеро? Казус в государственном масштабе. Этой проблемой давно пора заняться узбекским законодателям. Тем более что фамилии и имена некоторых из них даже на сайте Олий Мажлиса написаны с орфографическими, с точки зрения узбекской грамматики, ошибками. Описанную мной проблему нельзя решить без принятия специального закона. Неоднократно через СМИ Узбекистана я предлагал принять закон о правописании узбекских фамилий, имен и отчеств и исправлении их в документах. Однако воз и ныне там. Хотя узбекский язык уже четверть века является в Узбекистане государственным, кажется, что он все еще не стал таковым по-настоящему. Это мое личное мнение. А как вы думаете? Бахтияр Шахназаров, паралегал и переводчик, Торонто, Канада. bakhtier63@gmail.com Тел: 1-647-997-7667 Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||