| ← Октябрь 2014 → | ||||||

|

4

|

5

|

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

12

|

||||||

|

13

|

14

|

|||||

|

20

|

22

|

26

|

||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

<<Стройка века>> в Оше: кто закончит и на какие деньги?

|

«Стройка века» в Оше: кто закончит и на какие деньги? 2014-10-01 13:47 Шохрух Саипов В 2015 году в Оше должен появиться новый эстакадный мост через реку Ак-Буура в самом центре города. Но строительство, начатое в сентябре прошлого года в самом центре города, на улице Навои, позже было приостановлено, потом снова возобновилось - но идет очень медленно, что создает серьезные неудобства горожанам, вызывая общее недовольство. Строительство было начато при бывшем мэре - Мелисе Мырзакматове. Он заявлял, что этот эстакадный мост будет единственным в своем роде в Центральной Азии, длиной 400 метров и шириной 17 метров. Общая смета строительства оценивалась в 539 миллионов сомов (почти 10 млн долларов). На церемонии закладки капсулы на месте строительства мэр назвал проект «стройкой века» и особо отметил, что он будет завершен несмотря ни на что. - Это стройка века, мост века. Я не ошибусь, если скажу, что это самый крупный инфраструктурный проект за последние годы. Мы строим эстакадный мост с целью разгрузить улицы города, украсить город, и, если на то пошло, чтобы восхищаться им. Когда мы начинали, некоторые говорили, что это популизм, «они не найдут деньги», но в итоге мы начали строительство. Бог даст, завершим проект за счет собственных средств,- пообещал тогда Мелис Мырзакматов.

Но новые власти Оша во главе с Айтмаматом Кадырбаевым стали жаловаться, что в местном бюджете недостаточно денег для строительства, и провели несколько конкурсов на лучший проект моста, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант. - Мы будем искать способы удешевить проект и уже обратились к правительству с просьбой выделить деньги из республиканского бюджета на строительство эстакадного моста в Оше, - сказал Айтмамат Кадырбаев. На заседании горкенеша (городского совета) было рассмотрено несколько проектов, в итоге депутаты остановили выбор на двух. Первый вариант был предложен архитектором Низами Насирдиновым, второй – переработанный проект того, что ранее был представлен бывшим мэром Мелисом Мырзакматовым.

В результате проект был переработан Городским управлением архитектуры и строительства, новая длина моста составила 252 метра, а ширина – 24 метра. Общая стоимость проекта оценена в 450 миллионов сомов (примерно 8.3 млн долларов). Глава Ошского городского управления архитектуры и строительства Нурбек Баетов рассказал «Фергане» о проделанной работе: - Мы сохранили в проекте мост как эстакадный, только убрали в нем три пролета. Кроме того, отказались от строительства подземного пешеходного перехода. Городские улицы Мажиримтал и Тилеке баатыра (бывшая Карасуйская улица - ред.) останутся в прежнем виде, нетронутыми. Мы уменьшили высоту будущего моста на 3-4 метра, за счет этого будут сэкономлены стройматериалы» - сказал главный архитектор города. В средине июня текущего года во время официального визита в город Ош президент Алмазбек Атамбаев ознакомился с ходом строительства и пообещал довести его до конца, сказав, что необходимые средства будут выделены.

«Строительство эстакадного моста в Оше, начатое бывшим мэром Мелисом Мырзакматовым, будет завершено на средства России», - сказал Атамбаев. Напомним, Бишкек и Москва в конце мая этого года договорились о создании Фонда развития Кыргызстана, РФ пообещала выделить 1200 млрд долларов. Возбуждено уголовное дело Как сообщает Генеральная прокуратура КР, прокуратурой города Оша проведена проверка по материалам, выделенным из уголовных дел, ранее возбужденных по фактам нарушений при проведении тендеров на проектирование и строительство эстакадного моста по улице А.Навои. Проверкой выявлено, что «руководство мэрии Оша путем проведения протокольных совещаний руководителей городских служб и без каких-либо экономических подтверждений, разработки технико-экономического обоснования и определения источников финансирования, не учитывая категории строительства, в нарушение требований Закона «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике», согласно которому в бюджете на соответствующий год предусматриваются расходы на мероприятия, намечаемые к осуществлению в этом же году, самонадеянно приняло решение о начале проектирования и строительства моста по улице Навои в городе Оше». «Также должностными лицами мэрии города в нарушение действующего законодательства не проведены исследования экономической эффективности от вложений в строительство, не получены обоснованные заключения независимых экспертов, подтверждающие целесообразность вложения денежных средств в данный проект. Кроме того, проект о строительстве моста не был представлен на общественное обсуждение и утверждение Ошским городским кенешем», - говорится в сообщении. Генпрокуратура отмечает, что, таким образом, руководство мэрии города Оша, используя свое служебное положение, введя в заблуждение общественность, незаконно распорядилось начать проектирование и строительство указанного моста, в результате чего государству был причинен особо крупный ущерб. 24 сентября по данному факту прокуратурой города Оша возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Имя Мелиса Мырзакматова в сообщении Генпрокуратуры не упоминается. Однако Азаттык отмечает, что он проходил свидетелем по уголовному делу о незаконном проведении тендера, дело передано в суд. А по выделенному отдельному делу по факту злоупотребления должностным положением Мырзакматов может быть вызван на допрос уже в качестве обвиняемого. Ранее прокуратура сообщала, что тендер на строительство прошел с нарушениями и средства на проект тоже выделялись незаконно. В феврале 2014 года заместитель прокурора города Ош Рысбек Кулов рассказал радио Азаттык о возбужденных уголовных делах, связанных со строительством эстакадного моста на улице Навои: - Мы полностью проверили проведенный тендер. На основании полученных материалов и было возбуждено два уголовных дела. Первое связано с проектом строительства, а второе — с выделением средств до завершения проекта. Был объявлен тендер на услуги по разработке проекта и выделен 31 миллионов сомов. Еще до окончания проекта 19 миллионов сомов было переведено на счет китайской компании «Г-Сью». Однако этот проект был забракован «Кыргызстроем» и не прошел экспертизу. Между тем, ОсОО «Арх ТБ» заключила соглашение с «Г-Сью» и самостоятельно начертила проект. Этот проект прошел экспертизу. Однако «Арх ТБ» не участвовала в тендере. За свои услуги это ОсОО перевело на свой счет 4 миллиона сомов. Смотрите сами: если проект можно разработать за 4 миллиона сомов, то почему на это предусматривается 31 миллион сомов. Все дело в этом. Но самое интересное в том, что ОсОО «Арх ТБ» принадлежит сыну главы управления архитектуры города Оша. По словам прокурора Кулова, ни у одной из трех компаний, принимавших участие в тендере, нет лицензии. Согласно закону, строительные компании, не получившие лицензию в Кыргызстане, не имеют права принимать участие в тендерах на строительство на территории республики. Директор независимого проектного института «Ош АЮМС» Авас Маманазар уулу, ранее работал инженером на строительстве «Нового моста», построенного в 1983 году и соединившего две части города. - Все варианты проекта моста, предложенные к рассмотрению в мэрию, не являются окончательными, - сказал он «Фергане». - Ни одна строительная организация не может сказать точную сумму предстоящих расходов. Во время строительства возникают разные проблемы, появляются дополнительные расходы. Строительная организация, которая построит этот мост, должна будет нести ответственность за качество каждого метра, и поэтому городские власти должны внимательно изучить все варианты проекта, контролировать работу строительных организаций и быть готовыми выделить резервное финансирование. Строительство такого моста можно оценить в 400-500 млн сомов, - оценил Авас Маманазар уулу.

С началом строительных работ ведущие к старому мосту три улицы были перекопаны, движение по ним остановилось. В результате на улицу Масалиева легла основная транспортная нагрузка. Рек Ак-Буура делит Ош на две части. Западные, южные и центральные микрорайоны соединены с помощью мостов, поэтому реконструкция одного из них создает серьезные транспортные проблемы. Житель города Ош Самат Омуркулов обращается с просьбой правительству и новым местным властям, к новом местному властям, чтобы быстрее закончить строительство, начатое бывшим мэром: «Я думаю, сейчас не время обсуждать, кто открыл или закрыл мост, пусть этим занимают правоохранительные органы. Если Мырзакматов начал строительство, не рассчитав расходы, кто–то все равно должен закончить эту работу. Правительство и новая городская власть должна достроить мост в самые короткие сроки, а то этот старый сломанный мост портит настроение горожанам и гостям и создает сплошные неудобства, везде пробки».

Еще 10 марта тогдашний премьер Жанторо Сатыбалдиев призвал общественность Оша не искать в факте строительства моста политической подоплеки и заявил, что его возведение будет продолжено. Но когда? Шохрух Саипов Международное информационное агентство «Фергана» Вымирание казахстанских СМИ - почти объективный процесс 2014-10-01 16:04 Валерий Сурганов Резкое сокращение СМИ в Казахстане происходит не обязательно из-за ужесточения и ограничений, навязываемых властью Поразительно, как за последние годы изменился ландшафт СМИ в Казахстане: из гористой местности он превратился в ковыльную степь, с редчайшими оазисами и островками свободомыслия. К тому же далеко не факт, что оставшиеся редкие явления на рынке современной казахстанской прессы выживут, а то и разовьются. Скорее можно ожидать обратного эффекта. Почему же относительно конкурентоспособная сфера деятельности, вполне самодостаточная и с заметным налетом либерализма, за последние пять, максимум десять лет была поставлена практически на грань вымирания в Казахстане? Каждый сам за себя Причин тому масса, однако, возможно, я выскажу нетрадиционную точку зрения: не стоит переоценивать засилье непрямой цензуры или давление госаппарата, которое, безусловно, есть. Прежде чем говорить о так называемом «окукливании системы», которая пытается все контролировать, что приводит к выхолащиванию любого живого проекта, следует честно признаться, что сильные и интересные средства массовой информации особо-то и не нужны двум главным стратам казахстанского общества, без коих они не могут существовать в принципе. Они не нужны самому населению как конечному потребителю - и отечественному бизнесу. Я имею в виду бизнес как системное явление, как средний класс, а не отдельных представителей олигархата, способных содержать свои «карманные» СМИ в качестве игрушек. Рассматривать некоторые СМИ в нашей стране как инструмент влияния на общественное мнение с целью продвижения собственных интересов практически не приходится: здесь никто ни с кем не воюет, по крайней мере, в открытую, это считается моветоном. Собственные интересы можно отстаивать и продвигать при помощи кулуарных договоренностей, а не «вбросами» и «сливами» в подконтрольные СМИ, смысл содержания которых сводится к обладанию престижными игрушками: они лишь повторяют на все лады общеизвестные истины и соревнуются в обработке одних и тех же фактов. В этой связи можно отметить, что на казахстанском медийном рынке давно существуют проекты таких олигархов, как Александр Машкевич, Булат Утемуратов и недавно присоединившийся к ним Карим Масимов. Последний де-юре хоть и не олигарх, но тоже человек не бедный, стремящийся через своих людей контролировать медиа. Вопрос в другом: изменилось бы хоть что-то в политическом, социально-экономическом, культурном отношении в республике, окажись вдруг их медийные активы закрыты, или бы их не было изначально? Боюсь, что в принципе не изменилось бы ничего. Если начинать разговор с регионов, где бизнес, казалось бы, должен быть кровно заинтересован в поступательном развитии, то и здесь картина мало чем отличается от республиканской. Лет десять назад, когда я уезжал из родной Караганды, в городе действовало достаточно большое количество продвинутых изданий: «Вечерняя газета», «Взгляд», «Взгляд на события», «Новый вестник», «Авитрэк-регион» и т.д. Да, на тот момент популярность зависела от того, насколько бодро издание подает криминальную хронику, пишет об уголовных преступлениях и их расследованиях органами внутренних дел. Прошло пять лет, но то ли предпочтения местных читателей не изменились, то ли средний бизнес не проявил никакого другого интереса, но засилье «криминала» на страницах местных СМИ как было, так и осталось. И через десять лет картина та же. Возникает закономерный вопрос: неужели жители, читатели, покупатели, рекламодатели из этого региона - сплошь криминально озабоченные граждане? Почему в той же Караганде не смог возникнуть и развиться такой проект, как, например, западно-казахстанская «Уральская неделя» - общественно-политическое издание с твердой гражданской позицией? Кто-то возразит, обратив внимание на то, мол, что власти не дают! В Уральске, вон, газету постоянно кошмарят, что в этом хорошего?! В том-то и дело, что здесь нет никакой закономерности, все дело в отдельных людях, а не в предпочтениях населения. Не было бы в Караганде вообще газет - ничего бы по существу не поменялось: население бы точно также убивало друг друга, пилило бы уголь, жаловалось друг другу на очередного местного казнокрада, но послушно бы ему подчинялось. В некоторых городах Казахстана есть продвинутые издания, некоторые даже с гражданской позицией, имеющие популярные интернет-версии. В Уральске это «Неделя», в Актюбинске - газета «Диапазон», в Усть-Каменогорске - газета «Flash», Кустанае - «Наша газета», в Атырау - «Ак Жайык». Но это вовсе не говорит о том, что там была общественная потребность в сильных региональных изданиях. Вовсе нет. Предполагаю даже, что если завтра этих изданий, не дай бог, не станет, население даже не пошевелится, а продолжит жить-поживать в удобном параллельном мире. Настроения казахстанского общества сегодня - сплав апатии, равнодушия и тихого отчаяния. Пресса для него - что-то вроде марихуаны для афганского моджахеда: есть трава – хорошо, нет – ну и ладно… Иных уж нет… Переходя к разговору о медиа следующего уровня, республиканских СМИ, следует учитывать, что тут как раз на авансцену выходят дополнительные факторы, не позволяющие казахстанскому медийному рынку не то что развиваться, а хотя бы сохраняться. Здесь рынок сжимается стремительно, как шагреневая кожа. Можно даже употребить такой термин, как регресс, деградация. Снова приведу простой пример: семь лет назад, когда я перебирался из Алматы в Астану, позади оставался богатый калейдоскоп разновкусовой прессы: газеты «Эпоха», «Республика», «Соз», «Бизнес и власть», «Свобода слова», «Литер», «Время» и т.д. Половины изданий сейчас просто нет: одни закрылись, с другими провели ребрендинг, а точнее, «пересадку мозгов» (не без участия государева ока). В результате стало на порядок меньше рабочих мест в этой отрасли, а те журналисты, что остались в профессии, производят менее тиражный и популярный продукт, чем раньше. Но в том-то и замысел, чтобы, не закрывая СМИ, сделать его «контролируемо неинтересным». Казахстанскому читателю все же интересна, прежде всего, независимая, свободная от самоцензуры подача, но и без нее он, оказывается, может вполне неплохо жить. Хотя беспредела со стороны государственных органов в отношении обычного гражданина меньше не становится, а вот каналов обнародования такой информации уже днем с огнем не сыщешь. Впрочем, более занимательно то, что ждало меня впереди. В то время в Астане только на городском уровне выходили издания: «1+1», «Столичный проспект», «Совершенно конкретно», «Центр», «Эпицентр», «Жилищное строительство Казахстана», «Status Quo», журнал «Кактус» и т.д. Так вот, их нет вообще, канули в Лету. И дело ведь совсем не в подрывной деятельности властей или неумолимой поступи интернета. В казахстанском сегменте интернета рождается не так много креативных проектов, куда чаще они умирают, будучи не слишком необходимы бизнесу, безразличны читателям и живущим по принципу «как бы чего не вышло» чиновникам. Удивительно, но единственным долгоиграющим проектом, созданным снизу и до сих пор интересным массовому читателю, остается интернет-проект Zonakz.net Юрия Мизинова. Интернет-газете уже более 10 лет, причем за это время никто так и не сумел составить ему серьезную долгосрочную конкуренцию. Между тем казахстанские власти, бесспорно, создают все условия для того, чтобы в ковыльной степи не прорастал ни один цветок, чтобы любая - не только фрондерская, но и просто живая - мысль затухала на просторах медийного сообщества Казахстана. Ужесточение наказания за клевету в уголовном и гражданском судопроизводстве, прецедент с принятием совершенно безумного законопроекта, квалифицирующего как тяжкое преступление «распространение слухов», естественно, лишь усугубляют ситуацию, ставя работника СМИ, журналиста в Казахстане в один ряд с такими профессиями, как сапер или летчик-испытатель. Отчасти вымирание медийного рынка обусловлено той колючей проволокой, которой он обнесен. Это отчасти напоминает системную деградацию казахстанского парламентаризма как института: еще 10 лет назад многие отечественные эксперты критиковали беззубость Мажилиса (нижней палаты Парламента), называя его «карманным», хотя в нем можно было насчитать пару десятков относительно независимых, самостоятельно мыслящих депутатов. Сейчас же мы хватаемся за голову, вспоминая, каким же прекрасным был тот почти легендарный «карманный» созыв до 2005 года. Символично то, что сейчас на город-миллионник, которым стала Астана, функционирует лишь одно издание – достаточно академичный еженедельник «Инфо-Цес» олигарха Адильбека Джаксыбекова. Казалось бы, непаханое поле, в прямом смысле слова – целина, которую нужно поднимать, отбивая долгосрочные инвестиции сторицей. Но вот беда, точно такое же положение дел было и год, и два, и четыре назад: бизнесу глубоко неинтересен рынок СМИ в Казахстане, даже такой инвестиционноемкий и привлекательный, как в Астане. Бизнес не идет в Астану – ни отечественный, ни зарубежный. А тот, что пришел, не видит перспектив вкладывать в СМИ долгосрочные инвестиции. И совсем не потому, что здесь некому реализовывать проекты или «власти заругают» (не обязательно ведь впадать в крайность), просто казахстанский бизнес - слепок нашего общества, он достаточно ленив, желая иметь все и сразу! А в тонкой медийной сфере, идущей рука об руку со сложными информационными технологиями продвижения, так просто ничего не бывает. Власть в Казахстане, конечно, создает условия для вымирания СМИ как института, недооценивать ее действия нельзя. Но нельзя недооценивать и абсолютное бездействие бизнеса и пассивность гражданского общества в ситуации, когда это вымирание происходит буквально на глазах. Последний бастион защиты законных интересов, прав граждан и предпринимателей как среднего класса разрушается при полном безразличии тех, ради кого он и воздвигался. Валерий Сурганов, независимый журналист, блогер - специально для «Ферганы.Ру» «Таджикская оттепель»: О месте таджикского языка в Республике Узбекистан 2014-10-03 23:54 Канат Адилов  Текст данной статьи в целом, с незначительными дополнениями, идентичен тексту доклада, опубликованного на сайте ОБСЕ, основные выдержки из которого были озвучены в выступлении на Совещании по человеческому измерению в Варшаве (Польша) 29.09.2014. «Узбеки и таджики - один народ с единой душой и двумя языками!» (Ислам Каримов, президент Узбекистана) На пути движения Узбекистана к социально-политическому прогрессу и демократическому развитию существует ещё множество препятствий, доставшихся стране в наследство от советской эпохи. Целью нашей Ассоциации «Центральная Азия» является попытка обратить внимание общественности на одну из таких проблем и предложить её решение, которое может способствовать продвижению Узбекистана на пути к идеалам Свободы и Равноправия. Речь идёт о языковой политике государства. Нам всем известно, насколько важную роль язык играет в жизни общества. Справедливая языковая политика государства непременно будет способствовать консолидации общества, несправедливая же будет формировать очаги латентной конфликтности. Принцип соблюдения прав человека предполагает предоставление всем этническими группам населения свободы полноценного использования своего языка. Пользуясь предоставленной возможностью выступить с трибуны ОБСЕ, Ассоциация «Центральная Азия» обращается к мировому сообществу с предложением рекомендовать руководству Узбекистана рассмотреть возможность придания таджикскому языку официальный статус на всей территории страны наряду с узбекским. Носители таджикского языка являются коренным народом на территории современного Узбекистана, живущим здесь на протяжении тысячелетий и принявшим самое деятельное участие в формировании нашей цивилизации. Однако в результате сталинской этнической политики, проявившейся в так называемом «национально-территориальном размежевании» 1924-1936 гг., двуязычный и единый в своей духовности народ был расчленён на несвойственные истории региона этнические формирования с приданием им искусственно раздутых доселе локальных этнонимов. Картина в нашем родном Узбекистане, где допущена чудовищная ошибка разделения единого по сути этнического массива, ныне весьма тревожна ввиду поступательного выдавливания таджикского языка из сферы образования, культуры, масс-медиа, топонимики. Если учесть, что таджикский язык считают для себя родным не только этнические таджики, но и несколько миллионов узбеков, численность которых превышает численность всего населения соседнего Таджикистана, то ситуация выглядит угрожающей с точки зрения национальной безопасности. Особенно - в свете событий на Украине. Ассоциация «Центральная Азия» (Association Central Asia - Общество содействия демократизации и соблюдению прав человека в странах Центральной Азии) - учреждена в 1999 году в Швеции. Её основатель - Пулат Ахунов, в прошлом - один из лидеров Движения «Бирлик» (Узбекистан), в 1989-1991 годах делегат Съезда народных депутатов СССР, член Верховного Совета СССР, где принял активное участие в деятельности легендарной Межрегиональной депутатской группы, представлявшей оппозиционное меньшинство, объединившей депутатов демократического направления (А.Д.Сахаров, Ю.Н.Афанасьев, Б.Н.Ельцин, Г.В.Старовойтова, А.А.Собчак, Г.Х. Попов,). Известный советский этнограф Юлиан В.Бромлей в журнале «Советская этнография» (№ 1, 1989 год, стр.6) отмечал: «...следует выработать соответствующий правовой механизм... (и фиксацию) определенных правовых норм (в отношении того), …кто является субъектом национальных прав. Обычно в последнее время акцент делается на правах национально-территориальных образований, в первую очередь республик. Вместе с тем, в тени остаётся тот факт, что носителями таковых прав по существу являются все народы, точнее сказать, все национальности, все этникосы как в целом, так и их отдельные части - национальные группы. Хотя это, казалось бы, достаточно очевидно, однако, как известно, на практике далеко не всегда учитывается; в частности, это наглядно проявляется в недостаточном правовом обеспечении специфических потребностей национальных групп в инонациональном окружении...». Наследие иранских культур в Узбекистане есть органическая часть формирования его народа, в том числе этнических узбеков. То, что сейчас это затаптывается в угоду нелепо раздутому тюркизму, серьёзно обедняет наше цивилизационное прошлое. Основу этногенеза узбеков составляют сарты, говорившие на двух языках - турки и фарси, которые лишь при Советской власти обозначили как узбекский и таджикский. В свою очередь, таджики являются таким же коренным этносом современного Узбекистана, как и узбеки. Есть основания утверждать об абсолютной культурной идентичности, различия в которой носят лишь региональный характер. Ареалы компактного проживания узбеков и таджиков совпадают практически повсеместно: в Узбекистане, Таджикистане, Афганистане. То есть, мы представляем по сути неделимый этнический массив. К слову сказать, нынешний глава узбекского государства учился в средней школе, которая в бытность его обучения была трёхъязычной (языками обучения были русский, таджикский и узбекский). В ней, к примеру, учился также академик АН СССР г-н Коптюг, ставший впоследствии главой Новосибирского отделения АН, ведущего научного центра современной России и мира. Сейчас эта школа – моноязычна, обучение в ней – только на узбекском языке. Можно добавить, что население ряда городов и регионов свободно использует оба языка, добавив к ним еще и русский, а также иностранные языки. Их жители чаще других эмигрируют за границу, не найдя на родине возможностей для приложения своих способностей, в поисках подходящей арены для самореализации в сфере производства, науки, культуры и, к сожалению, терроризма, в частности, в ИДУ (Исламское движение Узбекистана), признанного международной террористической организацией, а теперь ещё и в беспредельно зловещий ИГИЛ... Почему чаще уезжают именно таджикоговорящие граждане страны? Потому что шансов быть принятыми на работу в ряд государственных учреждений и ведомств, в частности, в силовые структуры, в органы правопорядка у них существенно меньше, чем у представителей «титульного» этноса. При этом указание в пятой графе анкеты принадлежности к узбекской национальности может оказаться недостаточным. Но даже, если человек не сталкивается с откровенными формами этнической дискриминации, его не покидает чувство заведомой неполноценности в стране, носящей название иной этнической группы, признанной «титульной», следовательно - «господствующей». И это на земле, где он родился и вырос, где испокон веков созидали его предки, внося свой богатый и неповторимый вклад в её благоустройство. Всё это вместе вынуждает представителей молодого поколения наших таджикоговорящих сограждан обращать свои взоры к предлагающему людям чувства братства и равенства исламу, ища в нём утешение своим национальным чувствам. Возможно, это неплохо и даже - благо, если бы страсть к религии не замещала собой полноценное светское, в том числе, профессиональное, образование и не переходила бы к интересу доказывать свою «духовную состоятельность» предъявлением силовых аргументов. Однако туда же устремляются взоры и молодых представителей «титульного» большинства. Почему? Объяснить это можно тем, что в обществе, где заложены элементы сегрегации личности по какому-либо одному признаку, непременно увидим и другие её проявления. То есть, давшим всходы росткам ксенофобии неведомы пределы. Это аксиома! Ҳаёт Неъмат Самарқандий. «Ўзбегимсан, тожигингман...» Ўзбегим, мен дил эрурман, қон каби жонимда бўл, Кипригингман, менга энди кўз бўлиб, онимда бўл. Офитобнинг заррасидек байти девонимда бўл, Душманим жонин оларга сафда, майдонимда бўл, Ўзбегимсан, тожигингман, кел, бугун ёнимда бўл. Кўп замонлар қисматимиз хўрлигу шўрлик эди, Ноодам келгиндиларнинг қилмиши зўрлик эди. Сохта меҳрига учиб, бечора халқ кўрлик эди, Юзда шона, тагда фона, асли нонкўрлик эди, Ўзбегимсан, тожигингман, кел, бугун ёнимда бўл. Юртимизнинг тинчлигин Аллоҳ нигоҳи сақлаган, Меҳримизни Ҳазрати Нуҳнинг гиёҳи сақлаган. Дилдаги дарду аламни ғамли оҳи сақлаган, Оли Сомон иқтидорин Тур сипоҳи сақлаган, Ўзбегимсан, тожигингман, кел, бугун ёнимда бўл. Бизни ажратмоқчидур шайтон сабил дилқоралар, Бир биримизни кўролмай бўлди кўр наззоралар. Жонга тегди айрилиқ, токайгача бизни поралар, Ўртамизда қайгача шайтон сабиллар оралар? Ўзбегимсан, тожигингман, кел, бугун ёнимда бўл. Сохта обру истар ул ғарзодалар қон ўрнига, Жонин омон сақламоқчи жон олиб жон ўрнига. Зоти шайтонни кўпайтирмоқчи инсон ўрнига, Токи домга тушмасак қопқондаги дон ўрнига, Ўзбегимсан, тожигингман, кел, бугун ёнимда бўл. Ўзбегим, тожик билан бирликдадир асли нажот, Бирга борсак иккимиз бирлик сари айлаб сабот. Иккимизга ўзга йўл йўқ, ё ҳаётдир ё мамот, Токи бирлик йўқ экан, йўқдир нажот, йўқдир Ҳаёт, Ўзбегимсан, тожигингман, кел, бугун ёнимда бўл. У народа Узбекистана и его руководства, на наш взгляд, есть два альтернативных пути: 1. Продолжить линию этнократического доминирования с замалчиванием проблемы таджикского языка и торпедированием культурного развития таджикоязычного населения, фактическим угнетением его национального достоинства, а значит культивированием ростков этнического недоверия крупнейшей нетитульной, но важнейшей части населения Узбекистана, фактически создавая очаг латентного сопротивления политике властей, вплоть до включения в процесс кровавой политической исламизации страны под лозунгами «мусульманского братства и равенства». Либо, при помощи ОБСЕ и других международных организаций и структур: 2. Немедленно создать комиссию с участием всемирно признанных учёных и независимых экспертов, а также представителей общественности из числа таджикоязычных, и других соответствующих персон, для рассмотрения вопроса о реанимации таджикского языка и культуры во славу и здравие узбекской нации, как пример толерантного и вдумчивого отношения к вопросам первостепенной важности в этнической сфере, а также создания условий для плодотворного сотрудничества и безопасности. На наш взгляд, эта мера не будет заключать в себе угрозу развития очагов этнотерриториального сепаратизма, если предоставить таджикскому языку статус официального языка Узбекистана на всей его территории, наряду с узбекским. Такой подход предупредит возможные геополитические маневры в регионе со стороны внешних сил разыгрыванием «таджикской карты», раздуванием противоречий вокруг Самарканда и Бухары. Придание официального статуса таджикскому языку даст нашей стране дополнительные геополитические возможности в жизненно важных южном и юго-западном направлениях. Узбекистан обретёт право быть выразителем политических, культурных интересов, хранителем исторического достояния таджикского этноса не в меньшей мере, чем Таджикистан или Афганистан. Придание таджикскому языку официального статуса лишит всяческих оснований для голосов извне, заявляющих о притязаниях на территории нынешнего Узбекистана. Даже наоборот, перспектива устранения границ, возрождения многовековых коммуникаций и мирного воссоединения таджико-узбекских земель может обрести реальные очертания. Узбекистану целесообразно отказаться от графы «национальность» в персональных документах граждан. Тогда самоидентификация «узбек» естественным образом обретёт общенациональный смысл. При этом родными языками узбеков могут быть как узбекский и таджикский, так и другие языки. Ссылки официальных лиц на то, что существующая Конституция, а также система образования, СМИ и национально-культурных центров в стране удовлетворяют потребности таджикоязычных граждан, выглядят несостоятельными, о чём свидетельствуют контент социальных сетей и академические статьи о неофициальной и официальной политике властей, в том числе о насильственном переселении с мест постоянного проживания в необжитую степь, умалчивание и сокрытие информации о реальной ситуации с решением проблем языковой и культурно-политической жизни крупнейшего национального меньшинства в республике. Официальная статистика о количестве школ и газет, о создающихся возможностях удовлетворения духовных потребностей людей, мягко говоря, грешит неточностями и натяжками, что мы видим из анализа реальной ситуации в стране, в том числе информации из социальных сетей - единственной отдушины в ограниченном информационном поле Узбекистана. В нашей Ассоциации преобладает уверенность в том, что легитимизация таджикского языка в стране непременно породит культурный эффект, который условно можно будет назвать «таджикской оттепелью» и который способен стимулировать всеузбекскую культурную оттепель. Сам факт перманентной эмиграции из страны большого количества таджикоговорящих граждан, в том числе - в качестве гастарбайтеров, говорит о многом. Это может создать ментальный дисбаланс в стране, испокон веков отличавшейся плодотворным симбиозом таджиков и узбеков. «Нет узбека без таджика» - говорили наши предки. А значит, весьма высоки шансы упадка при продолжении политики фактического этнического угнетения и, подчеркнём, самоугнетения, ибо узбеки и таджики неразличимы и идентичны во многих отношениях, а также фактического самоуничтожения узбеков как нации, имеющей сложносоставной характер. Совершенно очевидна целесообразность того, чтобы на территории Узбекистана узбекская и таджикская письменности были уложены на единую графическую систему, будь то кириллица или латиница. Нельзя исключить и того, что власти страны разочарованы предварительными последствиями введения латинской графики, к тому же - несовершенной в исполнении, в качестве основы узбекской письменности. Легитимизация таджикского языка, письменная форма которого уложена на кириллическую графику, и необходимость унификации систем письма в пределах страны предоставят правительству удобный и весьма красивый повод отказаться от не вполне удачного решения и вернуть узбекскую письменность к кириллице без «потери лица». Конкретное решение предлагаем принять в результате широкого всенародного обсуждения. К слову сказать, референдум на столь безобидную тему для населения - хорошая школа гражданской активности, в которой, по большому счёту, заинтересованы и власти. Необходимость предлагаемых мер продиктована ошибками сложившейся практики, основанной на советском наследии, когда коренные народы региона по росчерку пера оказались вдруг «национальными меньшинствами» на земле, где тысячелетиями жили их предки. Трагические события на Юге Киргизии в июне 2010 года - это набат, призывающий нас к безотлагательному принятию мер, устраняющих это наследие. Если руководство страны проявит волю и примет изложенное в статье предложение, то Узбекистан станет первопроходцем в реструктуризации внутренней этнолингвистической политики на всём постсоветском пространстве. Канат Адилов, Ассоциация «Центральная Азия» Источники: - Сергей Абашин. «Возвращение сартов?». - Алишер Ильхамов. «Археология узбекской идентичности» - Баходир Сидиков. «Таджик и узбек: братья навек?» - Фаррух Набераев. «Столкновение этнических идентичностей в Трансоксиане» - Проект Университета Мэриленд в США «Minority at risk» - Содержательный анализ обсуждения по данной тематике в группах в Фейсбуке «Турон», «Turan Analityc Counil», «Ариана» со времени их учреждения, в которые вовлечены специалисты по истории, этнологии, социологии, политологии, журналисты-международники со всего региона Центральной Азии и из-за её пределов, в том числе более десятка лиц с учёными степенями и мировыми именами. Приложение: «Муножот». Песня исполняется на таджикском языке: «Муножот». Песня исполняется на узбекском языке: Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Почему власти запретили широко отмечать юбилей Ташкентской Международной школы?.. 2014-10-06 12:47 Соб. инф. Двадцатилетие Ташкентской Международной школы (Tashkent International School – TIS), которое она отмечает в текущем году, было сильно подпорчено недавно вышедшим постановлением Кабинета министров Узбекистана №205 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка организации и проведения массовых мероприятий». Причем, об этом постановлении и запрете на проведение торжества руководство TIS узнало лишь накануне уже полностью организованного праздника, на который была приглашена вся дипломатическая и бизнес-элита страны… Всему виной «Пепси-кола»? Широкое празднование юбилея TIS было запланировано на начало учебного года. Заблаговременно было получено разрешение из Управления пожарной безопасности на небольшой фейерверк, разосланы многочисленные приглашения, но тут неожиданно руководство TIS получило директиву, предположительно, из городского хокимията (администрации) о запрете на массовое празднование юбилея. Этот факт запрета на условии анонимности подтверждает один из сотрудников TIS, правда, с небольшой оговоркой: - Приглашения были разосланы - это правда. Но я не знаю, уместно ли слово «запретили». Скорее, не было получено разрешение на громкую музыку… - Так или иначе, праздник не состоялся, и переназначать дату его проведения с тем, чтобы получить необходимое разрешение, не стали, во всяком случае, пока об этом ничего неизвестно, - также анонимно рассказывает работник одного из зарубежных посольств, аккредитованных в Ташкенте.

И теперь, по информации редакции, о необходимости получения разрешения и потенциальном запрете задумались организаторы ежегодной пивной вечеринки «Oktoberfest», которая в этом году пройдет в отеле «International» 17 октября. Еще несколько лет назад пивной фестиваль проходил при громадном стечении народа в городском парке, однако, в последнее время он превратился в тусовку для нескольких сот человек в закрытом ресторане. В отличие от прошлых лет, сегодня организаторы «Октоберфеста» не рекламируют свое мероприятие в социальных сетях, чтобы число гостей было как можно меньше… Постановление Кабмина республики №205 было подписано премьер-министром страны Шавкатом Мирзиёевым 29 июля текущего года. Как стало известно редакции «Ферганы», поводом для его принятия послужила, вероятно, недавняя корпоративная вечеринка представительства компании «Pepsi», которая обернулась массовым флэшмобом, а флэшмобы в республике негласно запрещены. Незамедлительно последовали наказания вплоть до увольнений, а вскоре родилось вышеупомянутое постановление. Только с разрешения правительства Согласно постановлению, для проведения любого массового мероприятия его организатор должен подать соответствующее заявление «не позднее 30 рабочих дней до предполагаемой даты проведения мероприятия» в уполномоченный орган, каковым в случае мероприятия с количеством участников до 200 человек является городской хокимият, а свыше 200 человек – Кабинет министров. Хотя в случае TIS, то есть международной организации, - в любом случае разрешение на проведение на его территории массового мероприятия выдается при согласовании с Кабмином. При этом действие постановления «не распространяется на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших». Хотя это исключение большей частью касается христианских поминок, где священнослужитель присутствует лишь во время отпевания непосредственно перед похоронами. Мусульманам же с участием муллы разрешено отмечать лишь девять дней со дня смерти родственника – годовщину справлять негласно также запрещено. Следует отметить, что митинги, уличные шествия и демонстрации в Узбекистане разрешены Конституцией страны, однако практически не случаются в реальной жизни. Милиция, заранее узнав о той или иной запланированной акции оппозиции, делает все возможное, чтобы не допустить ее проведения, в том числе, превентивно изолирует ее участников друг от друга. Если кому-то все же удается выйти на митинг или пикет, то такого активиста ждет как минимум серьезный денежный штраф за проведение «несогласованного мероприятия». Органы власти, в свою очередь, никогда разрешений на публичные акции не выдают. Куда смотрел МИД? Ташкентская Международная школа входит в состав большой сети подобных школ по всему миру, где все преподаватели, как местные, так и «экспаты» (иностранцы), обязаны пройти сертификацию IB (Международного бакалавриата - International Baccalaureate), и ее задачей является обучение детей-экспатриантов деловых людей и дипломатов.

TIS является одной из самых дорогих международных школ - год обучения в ней стоит порядка 20 тысяч долларов США. Главной особенностью TIS и ей подобных школ, в которых проходят обучение молодежь от 3 до 19 лет, является получение выпускниками диплома IB, позволяющего им поступить в более чем две тысячи университетов в 75 странах мира без вступительных экзаменов. Например, к числу таких вузов относятся Гарвардский университет, Оксфорд и Кембридж. О грядущем юбилее TIS наверняка было хорошо известно узбекскому МИДу, поэтому вдвойне непонятно, почему о новом постановлении нельзя было известить руководство школы заблаговременно, чтобы оно вовремя отправило в городской хокимият все необходимые документы и, возможно, перенеся праздник на более поздний срок, провело его с тем размахом, каким планировало…

Соб. инф. Международное информационное агентство «Фергана» Как вырваться из замкнутого круга? 2014-10-07 20:46 Алексей Василивецкий В начале октября в одном из пансионатов близ Чолпон-Аты на Иссык-Куле прошла конференция, посвященная проблемам налаживания взаимопонимания между горнодобывающими предприятиями и местными сообществами в Кыргызстане. Вопрос для страны очень актуальный и болезненный – в последние годы в стране зафиксированы случаи массовых акций протеста против работы горных компаний и даже нападений на геологов. Между тем, бюджет страны жизненно нуждается в поступлениях от разработки недр. Где выход? Само мероприятие, проведенное по инициативе Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам, по формату оказалось первым такого рода в Кыргызстане - присутствовали представители местных сообществ, депутаты и главы айыльных округов, чиновники республиканского уровня от министерств и ведомств, регулирующих вопросы недропользования, депутаты Жогорку Кенеша (парламента республики), активисты неправительственного сектора, а также сотрудники значительного количества горных компаний, работающих в Кыргызстане (кроме компании, разрабатывающей месторождение Кумтор - но у нее сейчас главная проблема иная). Форум предполагал не только доклады, но и отводил значительное время на вопросы и ответы. Которые не замедлили поступить. - У нас в Баткенской области от взрывов, которые проводили геологи, потрескались стены домов. Стали рождаться бараны с двумя головами и прочие мутанты. Кто за это ответит? Где мы будем пасти скот, если геологи займут все пастбища? – говорили представители регионов. Похожие вопросы звучали от представителей Таласской, Нарынской и других областей. Лейтмотивом многих выступлений депутатов и общественных активистов с мест звучало: у нас нет информации, там в Бишкеке что-то решают, а нам ничего не объясняют: есть ли ущерб от горной добычи, сколько мы получим денег от этих работ, какой в них вообще смысл? Вопрос информирования населения стоит очень остро, это признавали все участники. Собственно, для того, чтобы сделать шаг в данном направлении, конференция и была устроена. Однако же для того, чтобы информацию получить, нужно еще желание слушать. - У нас, я считаю, нет и не было проблемы с местным населением, - заявил «Фергане» заместитель генерального директора российской компании «Алмазинтех» Сергей Безбородов. – Я много общался с простыми жителями из сел неподалеку от нашего лицензионного участка и могу это сказать совершенно определенно. У нас есть проблема с рейдерами. Я могу сказать откровенно: пока у нас на месторождении Апрелевское на юге Кыргызстана не были открыты запасы золота, то нас никто и не трогал. Как только стало понятно, что золото там есть, кто-то организовал группу, чтобы под надуманным предлогом напасть на наш лагерь. Мы понесли серьезный материальный ущерб, работы пришлось останавливать.

В кулуарах конференции рассказывали то ли быль, то ли байку десятилетней давности о том, как в сельской местности в Кыргызстане поставили вышку сотовой связи, и жители деревни дружно начали жаловаться на недомогание, которое вызывала ее работа. Связисты реагировали хладнокровно: «Это еще что, то ли начнется, когда мы ее включим...» В Кыргызстане есть реальные проблемы с экологией, но есть и спекуляции. И с тем, и с другим нужно разбираться. - У меня нет точных доказательств по рейдерству в отношении горных компаний, когда подобные подозрения появляются, то мы информируем правоохранительные органы, и дальше уже занимаются они, - заявил «Фергане» директор Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбек Зилалиев. – Но в ряде случаев при возникновении конфликтов на месторождениях можно подозревать попытку рейдерского захвата или недобросовестной конкуренции между компаниями. Вы, кстати, обратите внимание: сегодня по одному месторождению женщина из местного Кенеша (совета) начала поднимать вопрос – мол, почему пока там действовала китайская компания, все было хорошо и прозрачно, а пришла другая, и все стало плохо? Можно подозревать, что тут есть влияние тех, кто лицензию потерял... Однако же главный вопрос все-таки в том,что местным жителям катастрофически не хватает информации. И еще доверия к государственным органам. У них, честно говоря, были для этого основания. Сейчас мы стремимся переломить ситуацию к лучшему. Я лично за последний год 52 раза выезжал в регионы, на объекты, особенно часто туда, где возникали конфликтные ситуации. Конечно, в первую очередь информировать население – обязанность государства, хотя и сами инвесторы тоже должны подключиться к этому процессу. Нужно разорвать замкнутый круг, когда ни одна из сторон не доверяет другой, и месторождения не разрабатываются годами. В последнее время законодательство Кыргызстана было серьезно скорректировано в сторону того, чтобы дать местным сообществам, на территории которых работают горнорудные предприятия, серьезные преимущества. По месторождениям, выигранным по конкурсу, компании заключают с жителями соглашения о «социальном пакете», который включает обязательства недропользователя по финансированию социальной инфраструктуры в районе, по приему на работу местной рабочей силы и так далее. Местные бюджеты получают серьезные отчисления, которые могут тратить в соответствии с разработанными ими стратегическими планами. Однако же недоверие и страхи все еще не ушли в прошлое. На конференции, например, выступил представитель компании, которой не дают разрабатывать месторождение меди и золота Андаш в Таласской области. Он долго рассказывал о том, как был изменен проект после конфликтов с местными жителями (никакого использования цианидов, «сухое» хвостохранилище, из которого не сможет ничего вылиться, и так далее) и о том, какие исследования были предварительно проведены в области экологии (на этой территории нет ни одного животного или растения, занесенных в Красную книгу и т.д.) И заметил, что после начала разработки небогатая, даже по масштабам Кыргызстана, область стала бы ежегодно получать дополнительную сумму, равную бюджету густонаселенной Джалал-Абадской области. Не забыты были даже обещания вложить средства в повышение урожайности фасоли, чтобы ее резко повысить (красная фасоль – это основная культура, от экспорта которой живут многие фермеры Таласской области). Но это не очень убеждало. «А зачем все это нужно?» - услышал он в ответ. Кто-то даже вспомнил об идее объявить мораторий в республике на добычу золота на 20 лет. Хотя большинство представителей общественности и местных властей ее не поддержало. Тем более против были чиновники из республиканских министерств. - Недра - это ведь не только богатства какого-то конкретного региона, Алая или, допустим, Таласа, или еще какого-то. А всего народа. Они должны работать на благо всей страны, - взывал к разуму Д.Зилалиев. – Я сам из Токтогульского района, там когда строили ГЭС, целые села переселяли. Зато теперь вся республика молится на то, чтобы она работала, она полстраны электричеством снабжает. Нам что, тоже возмущаться теперь, что у нас пастбища отняли? - В последние годы неправительственными организациями при поддержке международных доноров и государства была проведена значительная работа, приближающая Кыргызстан к стандартам Инициативы прозрачности добывающих отраслей, – отметила в интервью «Фергане» директор программы «управление природными ресурсами» Фонда «Сорос-Кыргызстан» Кумушкан Конурбаева. – Кыргызстан присоединился к этой международной инициативе, но предстоит пройти еще долгий путь для того, чтобы работа горно-геологических компаний стала действительно прозрачной для народа. Местные сообщества все еще не имеют доступа к информации о средствах, поступающих от добычи недр в местные бюджеты, не участвуют как в распределении, так и в контроле за распределением этих средств. Очевидно, что эти процессы должны стать прозрачными. Народ должен быть уверен, что эти средства не будут расхищены ни на каком уровне – ни на местном, ни на уровне страны. Однако, здесь есть и другой аспект: участие местных сообществ должно быть эффективным, и много зависит от потенциала органов МСУ на местах, которые есть представители власти на местах, а значит, органы МСУ обязаны информировать местное население о деятельности государства, представлять интересы государства местному населению, способствовать интеграции в развитии регионов. Различные проявления местничества в горнодобывающих регионах являются результатом не только слабого потенциала органов МСУ, но и несовершенства сферы регулирования горнодобывающей отраслью – это и институты управления, и кадры, и законодательные коллизии… Конечно, на конференции чуда не произошло, да его никто и не ждал. Но движение по пути диалога явно началось. Теперь важнее всего не свернуть с этого пути. А впереди – бурные дебаты по Джерую (золоторудному месторождению в Таласской области, второму по значению в республике после Кумтора, которое в этом году должно быть выставлено на новый конкурс), по тому же Андашу (в отношении которого Жогорку Кенеш, не имея на то полномочий, принял в 2011 году постановление – не разрабатывать), другим крупным месторождениям. От того, каковы окажутся результаты данного диалога, будет напрямую зависеть, удастся ли наполнить бюджет Кыргызстана поступлениями от использования недр. Вопрос тем более актуальный, что в 2014 году в нем зияет заметная дыра – дефицит бюджета КР начинает принимать угрожающие размеры. Алексей Василивецкий Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан - кладбище гениальных изобретений 2014-10-08 00:37 Соб.инф. На Западе многие обыватели думают, что Узбекистан - это такая страна, где все ездят исключительно на ишаках. А большее, что здесь могут изобрести, - кизяк для топки печки. Но это не совсем так. Вернее, совсем не так. Вспомним хотя бы, что именно в Ташкенте в 1928 году состоялись государственные испытания первого в мире телевизора с электронно-лучевой трубкой, который изобрел инженер Борис Грабовский (подробнее - в видеолекции Б.Голендера). А на Западе тогда увлекались лишь аппаратами с механической разверсткой. И телевизоры с кинескопами, как у Грабовского, появились там только во второй половине тридцатых годов. Причем Грабовский - не единственный изобретатель, который сделал выдающуюся разработку на территории Узбекистана. Талантливых людей здесь всегда было очень много - и продолжает оставаться много, несмотря на перестройку и независимость, которые заставили значительную часть населения разбежаться по разным странам. Вот только их изобретения, какими бы они гениальными ни были, в Узбекистане по-прежнему никому не нужны… Могила для бессмертия С 17 по 19 сентября в Ташкенте прошла выставка цветов, ландшафтной архитектуры и дизайна «Toshkent-Flora 2014», на которой большой популярностью пользовалась экспозиция частного предприятия «MOUNTAIN HERBS», представившего с десяток упаковок эфирных масел из местных растений. Посетители охотно покупали здесь масло чабреца, шалфея, мяты, зверобоя. Не обходили вниманием и масло полыни с названием «Скорая помощь», которую предприниматели скромно позиционировали, как средство от простуды, а также укусов комаров, ос и шмелей. Но любопытно, какой бы ажиотаж начался среди посетителей, если бы они узнали, что «Скорая помощь» обладает и другими уникальными свойствами, а самое главное - может останавливать… старение. «Скорую помощь» изобрел сотрудник республиканского научно-производственного центра «Ботаника» или, проще говоря, ташкентского Ботанического сада, кандидат биологических наук Иван Иванович Мальцев. Это не просто масло, а сложная смесь из эфирных масел нескольких редких видов полыни. И действие препарата довольно сложное. Его надо нанести на пораженный участок тела, накрыть целлофаном. Через пятнадцать минут пары «Скорой помощи» попадут в организм и начнут свое целебное действие.

Мальцев разрабатывал «Скорую помощь» как препарат, направленный на облегчение страданий от невралгии, артрита, полиартрита, ревматизма и других, не менее утомительных заболеваний. И не обманулся в своих ожиданиях - препарат оказался очень эффективным. Как-то в горах Иван Иванович познакомился с директором предприятия «MOUNTAIN HERBS» Даниилом Исаковым, которого прихватил острый приступ радикулита. Мальцев намазал его «Скорой помощью», после чего боли сразу прекратились, а Исаков тут же взялся за производство чудодейственного препарата в промышленных масштабах. Открыть другие неожиданные свойства препарата тоже помог случай. И тоже в горах. Известный российский ученый, профессор Семен Юрьевич Гиндин, проводивший здесь отдых, подхватил воспаление легких, но после двух сеансов лечения «Скорой помощью» встал на ноги. А вернувшись в Россию, провел испытания препарата. И с удивлением обнаружил, что «Скорая помощь» каким-то образом останавливает процесс старения. Не поверив в это, проверил полученный результат в Дубаи на самом современном оборудовании. И получил те же данные. - Если объяснять популярным языком, то процесс старения определяется тем, что во время деления клеток пропадает один из нуклеотидов, - говорит Семен Юрьевич. - То есть скопированная клетка содержит на один нуклеотид меньше, и так происходит каждый раз, пока не наступает полная изношенность организма. А после применения «Скорой помощи» клетка копирует себя полностью. Таким образом, получается, что этот препарат тормозит процесс старения. - Правда, для этого надо применять «Скорую помощь» постоянно, - добавляет Мальцев. - Для этого достаточно раз в день на любую часть тела нанести одну каплю препарата, и минут на 15 закрыть ее целлофаном. Хотя Иван Иванович категорически отрицает, что «Скорая помощь» способна омолаживать организм, и он, и директор «MOUNTAIN HERBS», вынужденные во время работы постоянно дышать парами этого препарата, выглядят моложе своих лет. Впрочем, на этом сказка о возможном бессмертии заканчивается. «Скорая помощь» на поверку в Узбекистане оказалась никому не нужна. Мальцев и Исаков, не имея денег на проведение медицинских испытаний, препарат зарегистрировали как косметическое средство. А публикация в СМИ о том, что «Скорая помощь» останавливает старость, привела лишь к тому, что в местных аптеках его вообще перестали брать. В результате у Исакова скопилось на складах сырья для производства «Скорой помощи» минимум на 400 тысяч долларов, а он всем должен и «стреляет» мелкие суммы у друзей. Не принесло никаких прибылей изобретение и Мальцеву, как, впрочем, не принесли их и патенты на другие лекарственные средства. Изобретатель «вечной молодости» живет исключительно за счет зарплаты в Ботаническом саду да небольших доходов, которые получает в качестве народного целителя. Не исключено, что ситуацию мог бы изменить документ с печатями, подтверждающий, что «Скорая помощь» останавливает старение. Но профессор Гиндин в Дубаи исследования этого препарата проводил неофициально, а чтобы получить официальное заключение в лаборатории Санкт-Петербурга, где пришли к выводу об уникальном свойстве препарата, надо заплатить деньги, которых ни у изобретателя, ни у производителя нет. Медицинские учреждения Узбекистана, занимающиеся генетикой, по словам Исакова, в таких исследованиях никакого интереса не проявляют…

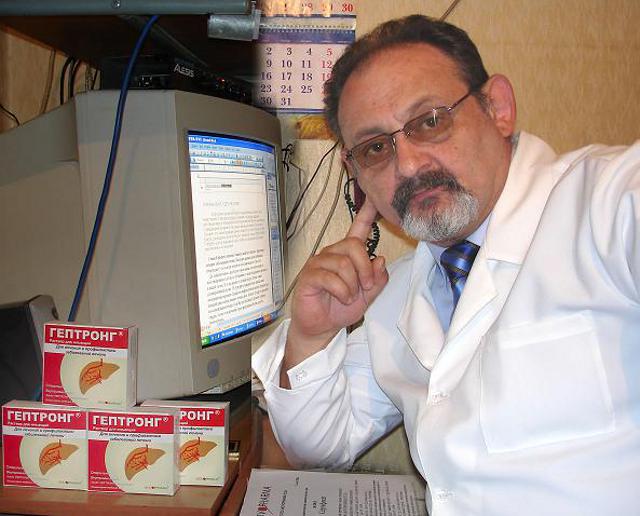

Зачем коровам лечебный корм? Не проявляет никто в Узбекистане и интереса к отходам производства «Скорой помощи», на основе которых в «MOUNTAIN HERBS» разработали уникальную по своим свойствам добавку в комбикорм животных. - В природе животные не только не едят, но даже обходят стороной заросли полыни, потому что в ней много эфирных масел, - говорит Исаков. - Но после выделения эфирных масел при помощи пара полынь оказалась по вкусу коровам и баранам. Как выяснилось во время испытаний, достаточно добавить 10 процентов такой полыни в обычный комбикорм, чтобы она самым положительным образом сказалась на здоровье животных. Как рассказывает директор «MOUNTAIN HERBS», для эксперимента ему дали больную корову, которую уже списали на колбасу, причем корова была из Европы и стоила около 5000 евро. Исаков взялся лечить ее, добавляя в корм добавку из полыни, разработанную на своем предприятии. И через пять дней корова встала на ноги, немало удивив этим научных работников и ветеринаров республиканского научно-исследовательского Института животноводства. В НПО «Племэлита» при этом институте провели исследования добавки в комбикорм производства «MOUNTAIN HERBS». В официальном заключении значилось, что «скармливание в сухом виде «фито-комбикорма» высокопродуктивным жвачным животным в виде кормосмесей с основными кормами повышает удои на 7-10 %, улучшает здоровье и является хорошим профилактическим средством». Впрочем, на этом все и закончилось. Передовая добавка в комбикорм оказалась в Узбекистане невостребованной. За исключением лишь горной местности в Наманганской области, где «MOUNTAIN HERBS» имеет производственную базу для изготовления эфирных масел. - Местные жители с удовольствием используют наш фитокорм и не пользуются услугами ветеринаров, - рассказывает Исаков. - Скотина у них здорова - ни амитоза, ни нарушений пищеварительного тракта, ни глистных инвазий, и, тем более, простудных заболеваний у нее теперь не бывает. Баранам привес тоже не нужен… Если Мальцева и Исакова можно обвинить в отсутствии денег для продвижения своих изобретений и разработок на рынок, то вряд ли это можно сказать об аналогичной добавке в комбикорм, освоенной к производству на опытном заводе «Нихол» в Ташкенте. Завод занимался выпуском около сотни иммунохимических лекарственных средств, но его директор Абдумалик Саттарович Бабаджанов очень переживал за народное хозяйство республики и с энтузиазмов взялся освоить производство передовой разработки, которую создала группа отечественных ученых. Основана она была на том, что почвы в Узбекистане очень бедны марганцем. В то же время марганец активно участвует в важнейших физиолого-биологических функциях организма. Его отсутствие приводит к тому, что животные в естественных условиях региона развиваются недостаточно хорошо. Чтобы этого не происходило, в корма животных и птиц вместе с витаминами и другими полезными веществами обязательно добавляют препараты из солей марганца, которые приобретаются за валюту за границей. Недостаток таких препаратов заключается в том, что они имеют минеральную основу и плохо усваиваются организмом. Изобретение узбекских ученых заключалось в создании органической основы кормовой добавки, которая бы, наоборот, способствовала лучшему усвоению марганца. «Нихол» освоил производство аспамара и провел его испытания в том же НПО «Племэлита» Института республиканского научно-исследовательского института животноводства. Результаты показали, что если в варианте «марганец сернокислый» привес бычков, по сравнению с контрольной группой, составляет 8,85%, то аспамар дает привес в 17-20%. Были также проведены испытания и в птицеводческих хозяйствах. Благодаря применению новинки яйценоскость кур возросла на 18-20%, яйца стали крупнее, привес птицы значительно увеличился почти, а падеж практически был сведен к нулю. Завод получил в главном управлении ветеринарии Министерства сельского и водного хозяйства регистрационное удостоверение на аспамар, а также «наставления» для его применения. Было это еще в 2000-ом году. Но многолетние усилия руководства «Нихола» по внедрению этого препарата в сельское хозяйство разбились о глухую стену чиновничьего равнодушия. - Когда я занимался внедрением аспамара, то после своих поездок по предприятиям и различным «разрешающим» организациям пришел к выводу, что в республике добавками в корма заправляет мафия, - вспоминает один из сотрудников завода. - Чиновники этих «разрешающих» организаций сами организуют привоз добавок в корма за валюту, и готовы перегрызть горло любому, кто этому пытается помешать. Не удивительно, что не так давно завод «Нихол» был закрыт, а его директор Абдумалик Бабаджанов, не выдержав постоянной травли со стороны вышестоящих чиновников, умер. Кому нужен директор, переживающий за свою республику и охотно берущийся осваивать производство талантливых изобретений местных ученых? Лекарство так и не выпущено Впрочем, в Узбекистане охотно торпедируют и совместные международные проекты по изобретению новинок, которые могли бы вызвать настоящую сенсацию в медицине. Яркий пример этого - российско-узбекская разработка препарата «гептронг», способного лечить различные заболевания печени. Инициатива изобретения принадлежала российским ученым, конкретно - уже упоминавшемуся профессору Семену Гиндину из Санкт-Петербурга. Работа шла в Ташкенте в течение более двадцати лет и привела к появлению лекарства, которое основано на субстанции из меда и способно эффективно вылечить не только гепатит С, но и цирроз печени. Были проведены клинические испытания, во время которых препарат применялся на 29 тысячах больных и дал самые положительные результаты. Мало того, в процессе этих испытаний выяснилось, что гептронг обладает редкими антимутационными свойствами - иными словами, противодействует возникновению в клетках негативных изменений. Исследования препарата на крысах в этом направлении дали удивительные результаты. Выяснилось, что гептронг достаточно эффективно предохраняет организм от радиации и способствует рождению здорового поколения. Особенно ученых заинтересовал второй результат, и гептронг был попробован на беременных собаках. Результаты превзошли все ожидания. Потомство от сук, которые получили препарат, по всем физическим и лабораторным параметрам значительно превзошло потомство собак из контрольной группы. Один из наиболее ярких показателей - повышение гемоглобина в крови. Обычно щенки рождаются анемичными и в первые недели слабенькие, вялые. Все же щенки, родившиеся от сук, которым вводился гептронг, были, как на подбор, не с бледными, а с розовыми языками. Они оказались более крупными, крепкими, подвижными. Дальнейшие исследования проходили на женщинах-добровольцах. Полный курс применения гептронга привел к тем же положительным последствиям: дети рождались крепкими и здоровыми, практически не болели, а если и болели, то легко. Достаточно сказать, что Семен Гиндин использовал гептронг на своей жене, когда она была беременной. И теперь с гордостью всем показывает свою дочку - крепкую, здоровую да еще очень способную к учебе. При этом Семен Юрьевич утверждает, что препарат в этом случае просто заставляет работать организм беременных женщин так, как ему положено природой - вот и рождаются здоровые дети.

Но на этом, как и в случае со «Скорой помощью» Ивана Мальцева, сказка закончилась. Хотя были получены все необходимые медицинские разрешения, а препарат подготовлен к серийному выпуску на ташкентском предприятии «Новофарма», государство просто отказалось давать на него заказ. Брезгливо фыркнул в ответ и Навоийский горно-металлургический комбинат, куда ученые обратились с предложением приобрести гептронг для защиты рабочих от радиации. Разрешения на выпуск препарата были получены еще в 2006-ом году, но все попытки сделать так, чтобы он появился в аптеках Узбекистана, оказались бесполезными. В конце концов, Семен Юрьевич плюнул и уехал из Ташкента обратно в Россию заниматься другими разработками. «В Узбекистане гептронг принадлежит не мне и, если там не могут или не хотят его выпускать, то я как автор могу только сожалеть», - сказал он по этому поводу на днях по телефону. Сплошной кизяк узбекской действительности А многие изобретатели не могут, как российский профессор Гиндин, плюнуть и уехать за рубеж. Узбекистан - их Родина, и они очень хотели бы, чтобы их изобретения служили ее процветанию. К таким людям, например, относится Набиджон Джунаев, который еще в восьмидесятых годах изобрел камнеуборочную машину. К этому изобретению его побудило то обстоятельство, что в Узбекистане имеется пять миллионов гектаров каменистых почв, а в сельском хозяйстве используется только чуть больше миллиона. При этом зарубежных камнеуборочных машин Узбекистан не закупает, а своих не имеет. Опытный образец машины Джунаева прошел испытания в полевых условиях и дал просто фантастические результаты по производительности - 90 тонн камней в час. Изобретатель уже лелеял радужные надежды о массовом выпуске его машин, но мечты разбились о суровую действительность. По неопытности он решил связаться с государством, передав в 1996 году по договору единственный опытный образец с целью доработки двух узлов в специализированное конструкторское бюро по ирригации. На этом внедрение и закончилось. Договорные обязательства бюро не выполнило, а машину… сдало в металлолом. С 2004-ого года Джунаев стал судиться с этой организацией, но восьмилетняя тяжба ни к чему не привела. В декабре 2012 года изобретатель даже объявил голодовку возле Высшего хозяйственного суда в Ташкенте. Джунаев надеялся, что государственные чиновники, узнав, в чем дело, - ведь речь идет об очень важном изобретении - ахнут и дадут всем виновным по шапке. Но все закончилось тем, что милиция взяла изобретателя под руки, посадила в машину и отвезла обратно в Чуст. Кстати, в те дни, когда Джунаев проводил голодовку, он жил дома у правозащитника Абдулло Тоджибой-угли, который прославился своими одиночными пикетами и желанием баллотироваться в президенты Узбекистана. Но мало кто знает, что Тоджибой-угли - тоже изобретатель с разбитыми мечтами. Своей мечте - создать хлеб с уникальными вкусовыми качествами - он посвятил 30 лет своей жизни. Даже специально устроился на работу в Самаркандский археологический институт, чтобы изучить древние способы выпечки хлебных изделий.

В итоге Тоджибой-угли сначала получил патент на производство протеина из шрота. А затем на основе этого изобретения сделал еще одно - высокопитательный хлеб «Муаттар», который смог бы восполнить на столах малоимущих жителей Узбекистана недостаток мяса, молока и яиц. Сравнительное изучение аминокислотного состава протеина хлеба «Муаттар» и контрольного хлеба показало, что в опытном образце в 6,6 раз возросло содержание глютаминовой кислоты и в 1,6 раз увеличилось содержание аминокислоты лизин, которые играют важную роль в процессах обмена, происходящих в организме человека. Тогдашний председатель акционерного общества «Ташкентхлеб» очень заинтересовался предложенной новинкой. Но внедрить ее согласился лишь при условии, если его имя Тоджибой-угли впишет в патент. Гордый изобретатель настолько оскорбился таким предложением, что вообще отказался от мысли оформлять патент и подался в правозащитники… И таких талантливых, но никому не нужных изобретений и изобретателей, как уже было сказано, в Узбекистане немало - список можно продолжить еще на много страниц. Наивные люди могут спросить: а почему такие полезные изобретения в Узбекистане не нужны? Ведь они могут и экономику поднять, и принести немалые деньги. Несомненно, все дело именно в деньгах. Нынешние узбекские чиновники хотят заполнить ими свой карман не когда-нибудь потом, когда отечественное изобретение начнет давать прибыль, а сегодня, сейчас. А для этого гораздо проще и выгодней купить аналог этого изобретения за границей по запредельной цене и взять за эту услугу с иностранных фирмачей откат в валюте. Непременное условие такой схемы - уничтожение отечественных изобретений, особенно в случаях, если они лучше и дешевле иностранных аналогов. Недаром узбекские чиновники постоянно поют песни о том, что страну могут вывести вперед только заграничные технологии и техника. При этом подразумевая, а иногда и прямо говоря: все, что есть в республике своего - полный отстой. Неудивительно, что наслушавшись таких «песен», за границей представляют Узбекистан дикой и отсталой страной. Может, она такой и является, если местные чиновники все делают для того, чтобы в стране остались только те, кому по силам изобрести лишь кизяк для топки печки? Соб.инф. Международное информационное агентство «Фергана» Фалеристика Узбекской ССР: Герои пятилеток, мастера сева и сталинский поход за хлопок (20 фото) 2014-10-09 13:25 Илья Базенков Есть такая наука - фалеристика. Она занимается изучением орденов, медалей, значков. Проходят годы и эпохи, сменяются поколения и цивилизации, и маленькие кусочки блестящего металла, доставшиеся нам от предков, подчас рассказывают об истории больше, чем новейшие учебники. О том, какие следы советского прошлого Республики Узбекистан сохранились в собраниях фалеристов, рассказал «Фергане» московский коллекционер Илья Базенков. - Все значки (знаки) времен СССР можно разделить на две категории: сувенирные, то есть, что в свое время можно было свободно купить в магазине, и наградные, которые выдавались за какие то достижения. Во второй категории присутствовали общесоюзные и республиканские знаки, знаки различных общественных организаций, спортивные, всевозможных добровольных обществ, предприятий, учебных заведений и так далее.. К сожалению, несмотря на относительно большое количество специальной литературы, точные сведения (год, тираж, постановление и т.д.) о многих наградных знаках неизвестны. Во многом это объясняется отсутствием архивных материалов, а также по-настоящему серьезных исследований. Среди коллекционеров известен знак Узбекской Советской Социалистической Республики (УзССР) «Участнику сталинского похода за высокий урожай хлопка».

Знак не является уникальным и редким, он достаточно часто проходит на аукционах, а также встречается в продаже в местах «тусовки» коллекционеров. Знак также присутствует в каталогах-определителях. Но! Материалов о «сталинском походе» за высокий урожай хлопка в интернете не найдено, во всех каталогах, где присутствует этот знак, нет даже точного года выпуска. С другой стороны, знак не является фальшивкой, так как появился еще до массового распространения подделок, а мнение специалистов по технологии изготовления относит его к 30-м годам XX века. Достоверно об этом знаке известно следующее. 17 февраля 1930 года Центральный Комитет Компартии УзССР принимает постановление «О коллективизации и ликвидации кулацких хозяйств». В феврале 1933 года в Москве проходит Первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников, на котором выдвигается лозунг «похода за высокий урожай». На съезде принимается обращение ко всем крестьянам-колхозникам СССР развернуть всесоюзное социалистическое соревнование совхозов и колхозов за высокий урожай, образцовую подготовку и проведение весеннего сева. После съезда колхозников-ударников в стране разворачиваются движения - «Сталинский поход за высокий урожай», «Поход Кагановича за урожай» и др. Логично предположить, что партийные органы Узбекской ССР в 30-х годах тоже решили организовать свой «сталинский поход за урожай». Но более точный ответ надо искать либо в архивах, либо в местных газетах того времени... Еще один известный знак «Участнику строительства Большого Ферганского канала имени тов. Сталина в Узбекской ССР».

Знак был утвержден 22 декабря 1939 года Президиумом Верховного Совета УзССР. Награждение производилось Президиумом Верховного Совета УзССР по представлению районных и городских исполкомов, наркоматов и центральных учреждений Узбекистана. 29 декабря 1939 года состоялись первые вручения. Среди награжденных были: Первый секретарь ЦК КП(б) Узбекистана У.Юсупов (в 1966 г. каналу присвоили его имя); Председатель Президиума Верховного Совета Народных Комиссаров УзССР А.Абдурахманов; Председатель правительственной комиссии по приему канала академик А.Н.Костяков; главный инженер по проектированию А.Н.Аскоченский; автор проекта В.В.Пославский и другие. Благодаря исследователю истории Ленинградского монетного двора М.М.Глейзеру известно, что знак выпускался в Ленинграде в 1939 и 1940 гг., общий тираж - около 170 тысяч экземпляров. Можно добавить, что в марте 1940 г. аналогичный знак был учрежден в Таджикской ССР.

И еще про каналы. В 1939-41 годах были проведены работы по расширению и удлинению оросительного канала в Голодной степи. Протяженность канала в УзССР - 68 километров, по территории Казахской ССР – -5 км. В 1940 г. начались награждения знаком «Строителю каналов в Голодной степи Казахской ССР». Почему только Казахской? Где логика?..

Знак выпускался на Ленинградском Монетном дворе в 1940-41 гг. общий тираж - около 15 тыс. экз. Отдельный интерес могут вызвать знаки различных добровольных обществ, отражающих политические аспекты той эпохи. В двадцатых и тридцатых годах добровольные общества создавались на общероссийском уровне, а потом их подразделения возникали в республиках. Вот несколько примеров. Членский знак общества Красного Полумесяца, которое было создано в УзССР в 1925 г.

Знак «Активисту Общества КП УзССР».

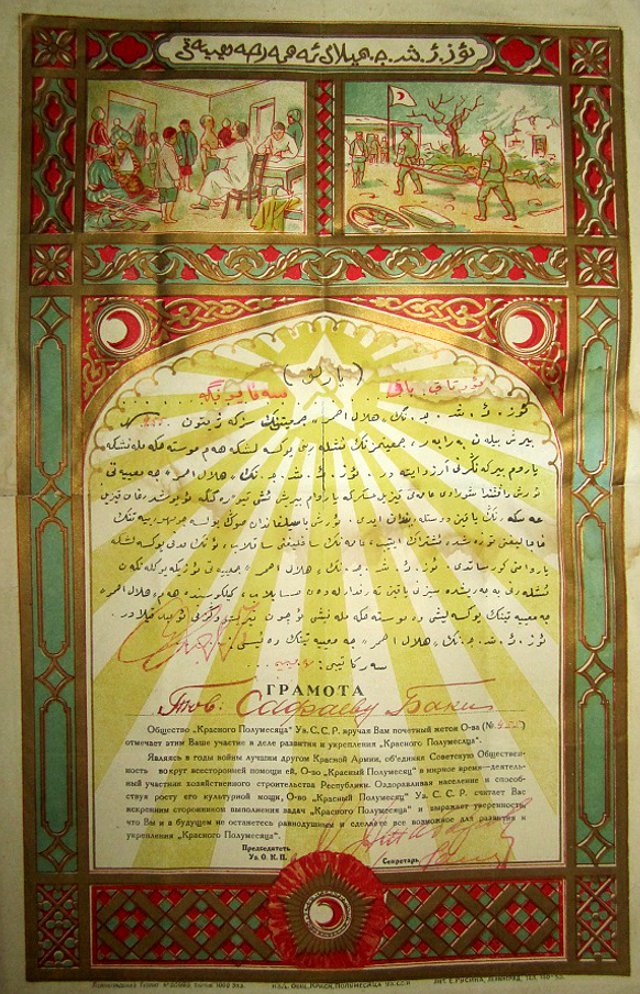

Что характерно, на этих знаках есть надписи как арабской вязью, так и на русском языке. Еще один любопытный документ эпохи - грамота этого общества.

Аналогичные общества также были созданы в других республиках: в Азербайджане в 1925 г., в Туркмении в 1926 г., в Таджикистане в 1929 г. Знака АВИАХИМ (общества друзей авиационной и химической обороны и промышленности) УзССР в каталогах нет, хотя есть знаки АзССР и УССР. Но членский билет этого общества известен.

Опять предположение – в то время к таким удостоверениям обычно выдавали знаки, но… И еще, 23 января 1927 г. были соединены два общества АВИАХИМ и ОСО (общество содействия обороне СССР), и на их основе создали ОСОАВИАХИМ, но в удостоверении стоит декабрь 1927. Что это? Использовали старое удостоверение или еще не успели принять соответствующее постановление на республиканском уровне? А вот знак ОСОАВИАХИМ УзССР есть.

Союз охотников УзССР, 20-30-е годы. Знак имеет порядковый номер. Существует и другой его вариант.

АВТОДОР – общество содействия развитию автомобилизма и улучшения дорог, создано в 1927 г.

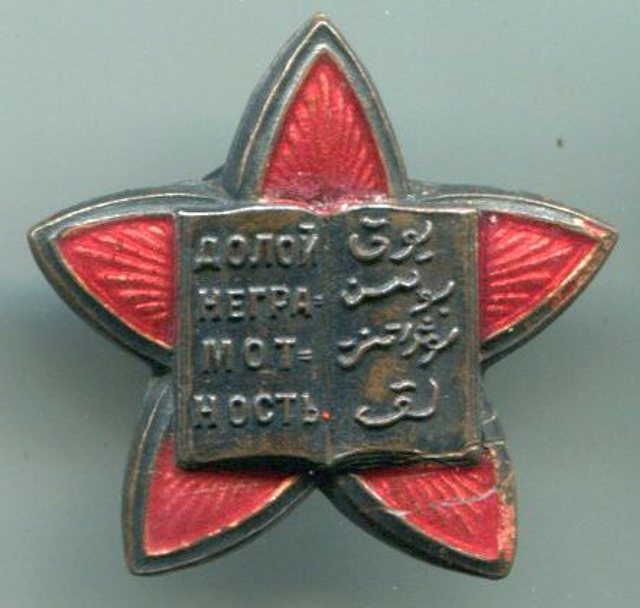

Общество «Долой неграмотность» (ОДН), на общероссийском уровне создано в 1923 г.

Всероссийский комитет помощи больным и раненым красноармейцам и инвалидам войны (ВСЕРОКОМПОМ) был создан в 1922 г., (до этого, с 1919 г., существовал Всероссийский комитет помощи больным и раненым красноармейцам). В союзных республиках действовали комитеты этого общества, причем выпущенные знаки предназначались для продажи, а вырученные деньги шли на цели общества.

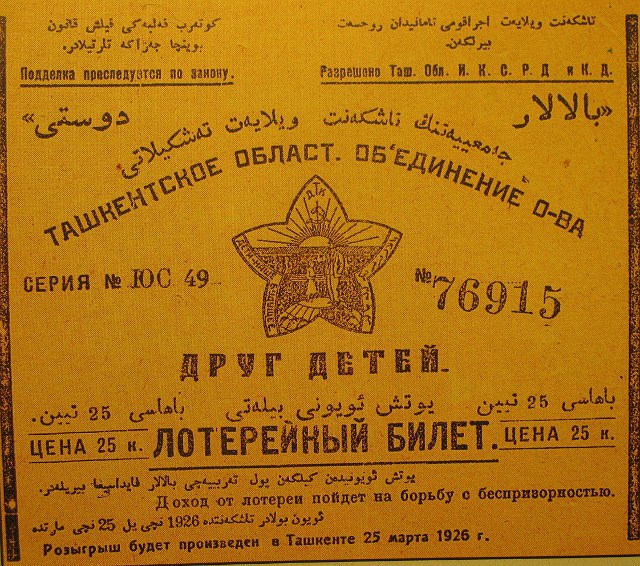

Известно много знаков различных добровольных обществ УзССР, и, естественно, эти общества были производными от общесоюзных. Но в целом знаков УзССР 30-х годов известно меньше, чем других республик СССР. Было их на самом деле меньше или они просто не дошли до нашего времени? В 1921 году при ВЦИК была образована Комиссия по улучшению жизни детей. В 1925 г. она организовала денежную лотерею, доход от которой был направлен на борьбу с беспризорностью. Аналогичная комиссия была создана и при ЦИК УзССР. На следующих снимках представлены знак Деткомиссии при ЦИК УзССР и лотерейный билет.

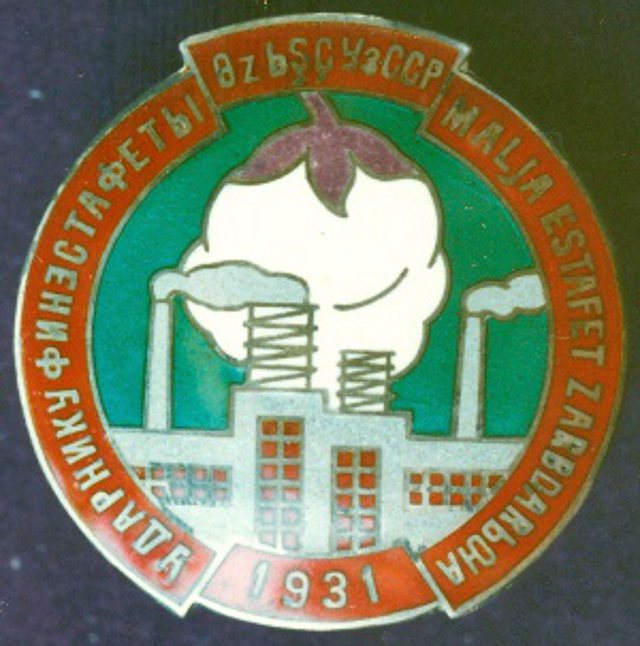

С середины 20-х годов в СССР разворачивается массовое движение за ударный, высокопроизводительный коллективный или индивидуальный труд. Знаки и жетоны с надписью «Ударник» и «Лучший ударник», «Герою труда» и «Герою пятилетки» и тому подобное становятся самой многочисленной группой наградных знаков, относящихся в своем большинстве к периоду первой пятилетки развития народного хозяйства СССР. Знак ударнику финэстафеты Узбекской ССР, 1931 г., свидетельствует, что и в Узбекистане было это движение, причем знак ударника вручался не только за труд на производстве, но и в других сферах.

А вот несколько примеров наградных знаков Узбекистана более позднего периода. «Мастер полива хлопчатника УзССР» и «Мастер квадратно-гнездового сева УзССР».

С 60-х годов эти знаки выдавались отличившимся работникам сельского хозяйства и относились к республиканским ведомственным наградам. Есть знаки, на которых тоже отражена тема хлопка, хотя отрасль не имела к нему прямого отношения. В качестве примера можно привести знак «Отличник советской торговли», который выдавался с соответствующим удостоверением работникам торговли.

Вполне курьезным выглядит знак 50 лет ЧК-КГБ УзССР (Чрезвычайной комиссии - Комитета Государственной Безопасности), на котором есть изображение хлопка. Справедливости ради стоит отметить, что на аналогичном знаке, посвященном 60-летию этой организации, хлопка уже нет.

Естественно, различного рода знаков УзССР существует гораздо больше, чем здесь приведено, а какие то, ранее неизвестные, еще могут быть обнаружены. В заключение отмечу, символика и наградная система может многое сказать об истории, национальном менталитете и государственной идеологии. С другой стороны, период существования советского государства можно охарактеризовать тем, что государственная идеология часто и во многом не совпадала с истинными настроениями общества, выдавая желаемое за действительное. Можно ли с уверенностью утверждать, что многочисленные «добровольные общества», созданные в 20-х годах, на самом деле вызывали массовый энтузиазм и готовность в них вступать и, соответственно, платить членские взносы? А как быть с участием в строительстве каналов, пусть даже на добровольной основе? Тем не менее, символика, в том числе, нашедшая отражение в фалеристике, является свидетельством того времени – неоднозначного и противоречивого, в настоящее время одновременно и мифологизированного, и подвергаемого бездумной критике. А все было намного сложнее и неоднозначнее. См. также: Глейзер М.М., Довоенные значки Ленинградского Монетного двора, СПБ, 2012. Кривцов В.Д., АВЕРС № 8, каталог-определитель советских знаков и жетонов, М.2008. Нагрудные знаки СССР 1917-1946 под ред. В.В.Синько, Мн, 2004. Зак А.С., Калистратов И.Г., Воронченко В.Г. Нагрудные знаки СССР эпохи трудовых побед 1920-1940, фотокаталог. Екатеринбург, 2004. И интернет-источники: www.sovietznak.ru, forum.faleristika.info, forums-su.com, sammler.ru. Международное информационное агентство «Фергана» Адил Тойганбаев. Судьба Украины 2014-10-10 11:06 Адил Тойганбаев