| ← Июль 2014 → | ||||||

|

6

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

13

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Институт Гэллапа: <<Узбекистанцы довольны свободой, с которой они распоряжаются своей жизнью>>

|

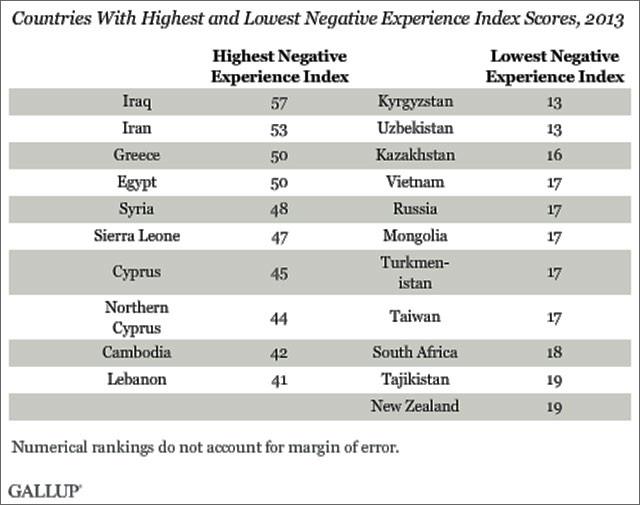

Институт Гэллапа: «Узбекистанцы довольны свободой, с которой они распоряжаются своей жизнью» 2014-07-02 18:26 Мария Яновская Институт Гэллапа опубликовал результаты опросов, которые проводились более чем в 120 странах мира с 2006 по 2013 годы. Социологов интересовала удовлетворенность или неудовлетворенность людей предоставленной им свободой выбора - тем, насколько они вольны распоряжаться своей жизнью. Самыми довольными оказались жители Новой Зеландии (94% удовлетворенных свободой). На втором месте - 93% - Австралия, Камбоджа и Швеция. А вот ОАЭ, Австрия, Нидерланды и Узбекистан - на третьем, в этих странах по 92% опрошенных удовлетворены свободой выбора. На сайте Института нет в открытом доступе результатов по другим странам Центральной Азии, нельзя там найти и сами вопросники. Есть лишь файл, в котором в сводную таблицу собраны данные по опросам: в какое время проводились, сколько человек опрошено, каким методом. В Узбекистане опросы проводились с 2006 по 2013 годы, исключая 2007 - по этому году данных по республике нет. Опросы (июнь 2006, 31 мая-4 июля 2008) охватывали по тысяче человек от 15 лет и старше, проводились методом «face-to-face» и велись на узбекском, русском и каракалпакском языках. Дальнейшие опросы (20 мая - 8 июня 2009; 20 июля - 4 августа 2010; 29 августа - 18 сентября 2011; 5-18 июня 2012; 9 июня - 3 июля 2013) охватывали так же по 1000 человек от 15 лет, тем же методом, но шли уже на узбекском и на русском языках.  Страны с самым высоким уровнем удовлетворенности свободой выбора О том, что в Узбекистане живут чуть ли не самые счастливые люди в мире, подтверждал и ВЦИОМ, который в 2009 году представил исследования консорциума «Евразийский монитор», проведенного на постсоветском пространстве. Как писала Газета.Ру, данные опросов свидетельствуют, что «самочувствие населения мало связано с реальными проблемами экономической и общественной жизни. Самые счастливые люди, если судить по опросу, живут в Узбекистане: 42% граждан этой республики вполне удовлетворены жизнью, 47% — скорее удовлетворены. К экономическим обстоятельствам это довольство, очевидно, отношения не имеет: 58% опрошенных называют главной проблемой безработицу, а минимальная зарплата работающих составляет всего $22. В России, где минимальная зарплата выше узбекской в шесть раз ($135), больше половины опрошенных либо совершенно, либо скорее не удовлетворены своей жизнью. И довольных россиян (вполне или отчасти) вдвое меньше, чем счастливых жителей Узбекистана». Вообще, согласно тому исследованию 2009 года, население Центральной Азии чувствует себя счастливее европейцев. Так, «жители Таджикистана, 43% которых не имеют доступа к чистой питьевой воде, а около 10% находятся на грани голода (данные доклада «Оценка региональных рисков в Центральной Азии», подготовленного в рамках Программы развития ООН), входят в число самых удовлетворенных своей жизнью граждан бывшего СССР (65%)», отмечала «Газета.Ру».

Несоответствие реальных условий жизни и эмоционального самочувствия жителей - одна из проблем, с которой сталкиваются многие исследователи. Это же заставляет сомневаться в правильности опросов: невозможно поверить, что люди могут быть искренне счастливы и довольны своей жизнью в стране, где нет свобод, произвол, безработица, два с половиной миллиона человек в трудовой миграции только в России, где в селах и городах нет газа, а воду люди ведрами таскают в многоэтажки, - в стране, где людей, как скот, сгоняют на сбор хлопка и где большие проблемы с деньгами (а деньги дают свободу, как известно). Научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований университета Лондона Алишер Ильхамов еще в 2012 году высказал свои сомнения по поводу опроса Института Гэллапа по методике «индекс счастья». Тогда, согласно опросу, в Узбекистане оказалось 65% счастливых жителей и только 13% несчастных. Эти сомнения довольно убедительны, и мы процитируем текст Алишера Ильхамова почти полностью. «Я вообще скептически отношусь к так называемым количественным методам социологических опросов, проводимых по статистически представительной выборке. Особенно по таким сложным темам, как счастье, благополучие и т.п. И особенно сравнительные, кросс-национальные исследования. Об этом я сужу по своему, более чем 10 летнему, опыту проведения подобных «статистически представительных» исследований. Количественные методы хороши по достаточно простым переменным и на политически нейтральные темы, - написал А.Ильхамов. - После Андижана проводить в стране масштабные социальные исследования по национально репрезентативной выборке стало почти невозможным, по понятным причинам. Все исследовательские центры, частные и не частные, взяли под колпак. Работать из-под колпака им помогают только личные связи, да и то, не по политически чувствительным темам. <…> Для статически валидных результатов интервьюеры должны отобрать (случайным образом) и посетить по стране не менее 50-100 махаллей и опросить в каждой не менее 10 домохозяйств. Представьте, Вы прибываете в одну их таких махаллей, заходите в один двор, другой, третий. После третьего о Вас докладывают в махаллинский комитет (помните о бдительных посбонах и аксакалах), тот – в хокимият (администрацию). Через считанные минуты перед Вами появляется местный участковый (хорошо, если только участковый), который начинает с Вами свое интервью, уже не по случайной выборке. Вопросы: откуда, кого представляете, кто дал разрешение, есть ли бумага. У «Ижтимоий Фикр» (узбекистанский Центр изучения общественного мнения - ред.) такая бумага всегда есть, конечно, учитывая его полу-государственный статус. Но он работает не только под колпаком, но и под прямую диктовку соответствующих органов. Поэтому, если бы опрос проводил бы он по своей инициативе или по указанию сверху, то «счастливых» оказалось бы 90%, если не больше. <…>В стране очень долго, ну очень долго отсутствовала свобода слова. Всякое высказывание чересчур независимого мнения, не одобренного свыше, неумолимо карается. В этих условиях, как говорят узбеки, лучше ходить qutingni qisib, то есть, поджав хвост. Высказывай свое мнение, но на своей кухне, а еще лучше – в колодец, чтобы никто не услышал. К этим правилам игры, то есть к четкому разделению общественной и частной жизни, в которых одни и те же лица говорят совершенно разные вещи, в зависимости от обстоятельств, наши граждане давно привыкли. Говорить разными языками, смотря по обстановке, с оглядкой, для них уже не представляет проблемы: на публике – все одобрямс, а вошел к себе домой, так и скривил рожу – и так каждый день, из года в год, усвоено на уровне условных рефлексов. Складывается своего рода политическая и социальная культура. В социологии это еще называется – «социально ожидаемые ответы». Наконец, в силу указанных выше причин, стандарты того, что является критерием счастливой жизни, варьируются от общества к обществу. У нас , в jonajon ulkamizda (в нашем дражайшем отечестве - ред.), самый зачуханный мардикор, если спросить его в лоб, счастлив ли он, может сказать: да, еще как – ведь сегодня меня не обманул заказчик работ и рассчитался сполна (обычно ведь обманывают). Или студент Каракалпакского университета может быть счастливым от того, что сегодня его декан не упражнялся на нем как на боксерской груше. А какого-нибудь датчанина в лимузине спроси, он начнет выражать фрустрацию только из-за того, что якобы наступает глобальное потепление. Вот чудак». Подводя итоги, можно было бы сказать, что все относительно, и Диоген, сидя в бочке, был счастливей Александра Македонского. Счастье и удовлетворенность жизнью не всегда напрямую зависят от жизненных условий: имеет значение уровень притязаний, представление о везении и удаче и проч. Когда жизнь трудна и непредсказуема, остаться сытым и на свободе - уже счастье. Но нужно помнить, что провести сегодня в Узбекистане независимое социологическое исследование практически невозможно. И насколько, на самом деле, счастливы и удовлетворены своей жизнью узбекистанцы, мы узнаем очень нескоро. Институт Гэллапа - американский институт общественного мнения (American Institute of Public Opinion), основан в 1935 году. Проводит регулярные опросы населения по проблемам внутренней и внешней политики, пользуется международным авторитетом как один из наиболее надёжных источников информации о состоянии общественного мнения в США и в мире. Мария Яновская Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Кто и как ответит за смертельные гонки на дороге? 2014-07-03 19:12 Соб.инф. Более двух месяцев минуло с тех пор, как Ташкент потряс резонансный наезд на трех пешеходов с двойным смертельным исходом возле хокимията (администрации) Учтепинского района. Двадцать третьего апреля пьяные сотрудники районной патрульно-постовой службы (ППС) устроили «гонки» на дороге, в результате пострадала целая семья. От разрыва шейных позвонков на месте погибла пятилетняя Кристина Горбанова, через несколько дней, не приходя в сознание, ушел ее дядя, мамин брат - 33-летний Дмитрий Курбатов. С травмами различной степени тяжести госпитализировали 25-летнюю мать девочки Людмилу Горбанову, которая была на седьмом месяце беременности. Жизнь большой, дружной и счастливой семьи раскололась на «до» и «после» жуткой аварии… Горе от милиции Так уж совпало, что первого июня, когда страна праздновала День защиты детей, родственники погибшей девочки угощали местную детвору ее любимыми сладостями –исполнилось сорок дней, как не стало Кристины - веселой жизнерадостной хохотушки, любимицы всего двора. И малышку, и ее дядю, который был с ней неразлучен, похоронили вместе на Домбрабаде – рядом с отцом Дмитрия, скончавшегося два года назад. Единственная помощь, которую оказали «пэпээсники», - передали при похоронах 192 тысячи сумов (сначала 140 тысяч, затем еще плюс 52 тысячи сумов, 64 доллара по «черному курсу»), да помогли «пробить» места упокоения жертвам своих коллег поблизости друг от друга. 13 июня у Людмилы Горбановой, выжившей в той страшной аварии-мясорубке, на свет появилась маленькая дочурка, – Настенька. По словам врачей многопрофильной клиники Учтепинского района, несмотря на то, что Люда до родов вынуждена была принимать множество лекарств (одних успокоительных сколько!), ребенок родился без отклонений в развитии. Как говорится, дай-то Бог. А маме еще предстоит долгая реабилитация – она не может долго сидеть из-за невыносимых болей в области копчика, не может нормально кормить свою малышку. Ее мучают частые головные боли, не проходят жуткие гематомы на теле и ногах. Но что физические страдания по сравнению с моральными для человека, в одночасье лишившегося двух самых близких людей… «В тот роковой день нарядная, в новых красивых туфельках, Кристиночка попросилась в парк, на качели, что рядом с домом, - вспоминают родные. – Она только что выздоровела после желтухи, и ей впервые разрешили погулять. Решили дожидаться Диму - старшего брата Люды - с работы (он, если была возможность, всегда старался сопровождать свою сестренку и племянницу, беспокоился за них, будто чувствовал что-то), чтобы прогуляться вместе. На обратном пути из парка все и случилось. При наезде ехавшей с огромной скоростью машины Людочка упала на бок – это и спасло жизнь ей и ее будущему ребенку, основной удар пришелся на брата и крошку-дочь. Дима и Кристина, как нам сказали свидетели, «отлетели на полдома», но, по официальным данным следователей, - «на 1 метр 80 сантиметров». Какая ж должна была быть скорость столкновения, если с новых туфель ребенка «посыпались» даже намертво пришитые застежки?!.» Родственники пострадавших не в силах сдержать слез. Валентина Николаевна, мама Дмитрия и Людмилы, потеряв единственного сына-кормильца и внучку, совсем слегла – у нее больные ноги, а тут еще давление, сердце… А у нее самой на руках престарелая 85-летняя мать, у которой слезы не просыхают после трагической гибели родных. На нервной почве отказали ноги и даже пропал голос и у другой бабушки – 58-летней Лилии Алексеевны Пескуновой (свекрови Люды), которая со дня гибели любимой внучки не может смотреть на улицу – из окон ее квартиры виден расположенный неподалеку детский сад № 387, куда еще недавно ходила Кристина, накануне переведенная в старшую дошкольную группу. Бабушке все чудится, что вот-вот внучка махнет ей, прежде чем скрыться за воротами садика… «Дед наш, Анатолий Николаевич (муж Лилии Пескуновой – авт.), обычно молчаливый и серьезный, плакал навзрыд, - утирая слезы, рассказывает еле слышным голосом женщина. – Мы все раздавлены горем, жизнь будто остановилась. Ведь Кристиночка была для нас всем…» Маленькая девочка, любившая часто повторять взрослым, что «все нужно делать по инструкции», по злой иронии судьбы, сама пала невинной жертвой тех, кто, согласно профессиональным обязанностям, в первую очередь обязан был придерживаться этой самой должностной инструкции, а не устраивать пьяные «гонки без правил» на дороге. Очередь доноров Свидетели того жуткого ДТП (на месте аварии первыми оказались, в том числе, и несколько соседей пострадавших, которые и сообщили семье о трагедии) сразу же после случившегося попытались вразумить виновников аварии, требуя от прибывших сотрудников милиции объективного расследования. Они же первыми оповестили общественность о деталях произошедшего через социальные сети, опровергнув цинично-лживую информацию о работниках правоохранительных органов, якобы немедленно поспешивших сдавать для жертв аварии кровь и помогать со сбором средств. Уже доподлинно известно, что всю оперативную помощь, как со сбором крови, так лекарств и денег, кроме близкой родни и друзей, взяли на себя совершенно посторонние, но не равнодушные к чужой боли люди. Но только не люди в погонах. Чтобы сдать кровь для спасения жизни Димы, со слов родственников Курбатовых-Горбановых, в известную ташкентскую «неотложку Жуковского» выстроились целые очереди из желающих, от 15-летних до пенсионеров. Только с ООО «Никос», где Дима работал, пришло 33 человека - его коллеги! Несмотря на то, что покалеченному парню требовалась кровь редкой группы с отрицательным резус-фактором, ее хватило с избытком, многих доноров врачи даже отправляли обратно. Такого бескорыстного донорства, когда бесценная кровь лилась рекой, столичные медики не видывали давно… Кстати, о медиках. Со слов родственников, в отличие от милиции, все они оказались на высоте, проявив себя исключительно милосердно. В первые дни после поступления Дмитрия Курбатова главврач «неотложки» лично не отходил от пациента, находившегося в крайне тяжелом состоянии. Даже ночью. Своя рубашка ближе? Но этого нельзя сказать об аксакале махалли (квартала) «Богобод» Джахонгире Касымове. Буквально на следующий день после аварии, на убедительную просьбу убитых горем родственников Димы и Люды экстренно собрать жителей махалли, чтобы попросить их о добровольной сдаче крови, тот деловито ответил, что ни этим вопросом, ни организацией общественного места для поминок, обещанного накануне, «в молитвенный – пятничный - день» он заниматься не будет… Не раз возникали спорно-сложные моменты, по свидетельствам участников событий, и при похоронах погибших. Однако председатель схода граждан, как бы это кощунственно ни звучало, ничем не помог семьям потерпевших. Отказался аксакал даже оплатить от лица махаллинского совета «справку на погребение» (в размере двух минималок – около 200.000 сумов - $67), выданную ЗАГСом. Он настаивал, чтобы эти расходы оплачивались с места работы Дмитрия (основная помощь семье оттуда и поступила). А про материальную помощь от махалли для погребения ребенка выразился и того проще: «Кристина нигде не работала – ей помощь не положена». Зато излишнюю активность продемонстрировал глава махаллинского актива, уговаривая родственников пострадавших «решить проблему миром», когда в махалле с миллионами сумов под мышкой появился некий дядя виновника аварии Толипова, работающий в карете «Скорой помощи». Судя по поведению последнего, деньги были предназначены пострадавшим, но не в качестве крошечной компенсации, а как плата за молчание, чтобы заставить семью отказаться от дальнейшей борьбы за справедливость. «Заберите свои претензии назад, ничего уже не исправишь, - зачем губить парня? У него одна мама остается…» - на два голоса пытались разжалобить родню потерпевших визитеры. И как объяснять, что лихач Толипов жив-здоров, и он когда-нибудь, да выйдет на свободу, встретится со своими близкими. А у несчастной матери погибшего Димы Курбатова, который, кстати, был единственным кормильцем в семье, этой возможности никогда уже не будет… Хамство и ни капли сочувствия Рядового МВД Бахтиера Толипова, сбившего трех пешеходов, из них двоих - насмерть, взяли под стражу только на третий день после трагедии, 26-го апреля. Очевидцы полагают, что случилось это лишь благодаря давлению и гражданской активности людей, оперативно распространивших через соцсети информацию о наезде пьяных сотрудников ДПС на семью и помешавших виновникам отогнать машину в сторону до приезда следователей. Свидетели единодушны во мнении, что приехавшие на место происшествия милиционеры с самого начала вели себя агрессивно, пытаясь скрыть или смягчить вину своего коллеги (по имеющимся данным, виновных в автокатастрофе должно было быть, как минимум, двое). Вся информация с места события, включая видео- и аудиоматериалы спора свидетелей с прибывшими на место блюстителями порядка, мгновенно стала достоянием публики через интернет, вызвав шквал негодования со стороны общественности. Вместо того чтобы пасть на колени и вымаливать прощение у родственников, Толипов, по вине которого оборвалась жизнь двух человек, а третьей предстоит еще лечиться и лечиться, - нецензурно обругал прибежавшую к месту трагедии родственницу пострадавших Надежду Земскову. По словам Сергея Казинского, соседа жертв ДТП, одним из первых оказавшегося на месте, мужчины из числа очевидцев были вынуждены останавливать распоясавшегося рядового, от которого разило алкоголем, чуть ли не с кулаками. Родственникам пострадавших свидетели аварии подробно рассказали, что милиционеры на большой скорости и двух патрульных машинах устроили «погонялки» на проезжей части. Позже выяснится, что Толипов, обгоняя машину сослуживцев, злостно нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, буквально сметя с обочины целую семью. Было очевидно, что все сотрудники ДПС в этот момент находились «под градусом», к тому же у них не было жетонов. То есть были «не при исполнении». И в данной ситуации, которую врагу не пожелаешь, доблестная узбекская милиция оказалась способной лишь на то, чтобы как можно быстрее «замять» следы преступления «своих». В ночь после трагедии бригада работников благоустройства «вылизала» окровавленные участки дороги, а дорожные службы услужливо обновили размытую дорожную разметку… Следствие с множеством неизвестных Согласно информации, растиражированной очевидцами в первые дни после ДТП, прокуратура Учтепинского района возбудила уголовное дело в отношении рядового Бахтиера Талипова по ст.266, ч.3 УК Республики Узбекистан «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств», что предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Виновник аварии в настоящее время содержится в «Таштюрьме». Вместе с тем, за преступление со столь отягощающими последствиями, со слов юристов, могут быть предъявлены обвинения, предусматривающие более суровое наказание - от 15 до 20 лет. На вопрос: почему виновника смертельного ДТП взяли только на третий день? – следственные органы ответили, что якобы в первые дни «Толипов был в шоке», дескать, был не в состоянии даже адекватно ответить на вопросы. Вряд ли их интересовало, каково душевное состояние людей, потерявших близких по вине пьяного водителя-милиционера. Впрочем, родственники, а также активисты автомобильного интернет-сообщества «Водители Ташкента» не исключают, что Толипова еще могут и выгородить. Или дадут какой-нибудь формальный срок, а там, глядишь, и амнистия. Тот факт, что следствие практически топчется на месте, хотя прошло уже более двух месяцев, тоже говорит не в пользу пострадавших. Где ж это видано, чтобы при расследовании такого серьезного преступления, как пьяный наезд с двойным смертельным исходом, еще ни разу не были приглашены многочисленные свидетели (те, кто фиксировал на месте аварии агрессивные действия людей в погонах)? Ни их не приглашают для дачи показаний, ни им самим не дают свободного допуска в кабинет следователя. Никто не знает, когда состоится суд (можно не сомневаться, что он пройдет в обстановке повышенной секретности). Неизвестно, к примеру, по какой причине родственникам отказываются показывать и справки о состоянии опьянения виновника ДТП. По логике, вопрос о количестве промилле должен был подниматься дознавателями в первые же минуты после аварии. Примечательно, что лишь относительно недавно к общим материалам дела была присовокуплена судмедэкспертиза дорожного участка, где произошло страшное ДТП, и прилегающих окрестностей. Уставшие от хождений по многочисленным освидетельствованиям-экспертизам, подавленные родственники пострадавших сегодня отказываются от каких-либо комментариев. Они не могут сказать наверняка, где в данный момент находится уголовно-следственное дело - к следователю Джурабаеву допускают только Людмилу, которой каждый шаг дается с большим трудом. Со ссылкой на адвоката Дильшода Юсупова, нанятого семьей, известно, что материалы следствия вроде бы с недавних пор переданы на перепроверку «наверх». По чьей инициативе и что этому способствовало – тоже под вопросом. «О том, как ведется следствие, можно судить даже по отдельным деталям, - возмущенно говорят друзья семьи, представившиеся как супруги Виктор и Наргис. – Ну как, допустим, расценить тот факт, что следователь задает вопрос самой пострадавшей в ДТП Людмиле: «С какой скоростью ехала машина?» Как вы думаете, это нормально?! Между тем, судя по бесчисленным рваным ранам на теле ее брата (даже на лице!), не говоря уже о разорванных и смятых внутренних органах, сила удара была такова, что человек отлетел метров на десять, не менее». Даже когда Людмила неделю находилась под наблюдением врачей, допросы не прекращались. Медикам и друзьям беременной женщины пришлось даже прибегнуть к организации своего рода круглосуточных дежурств, чтобы защитить ее от надоедливых визитеров. Последняя новость, о которой на Квартале 24, где живут некоторые родственники пострадавших, знают все, от мала до велика, - что после ДТП из состава руководства ППС Учтепинского района убрали сразу четверых людей, имеющих отношение к безобразиям в дорожно-патрульной службе. Причем, поговаривают, – без права носить в дальнейшем погоны и даже без права… на пенсию. Хотелось бы, конечно, верить. Хотя это и слабое утешение для тех, у кого безвозвратно отняли надежду. Соб.инф. Международное информационное агентство «Фергана» Генпрокуратура Узбекистана: Приговор Мадумарову и Авакян вынесен 24 мая 2014-07-18 16:43 ИА Фергана.Ру Генеральная прокуратура Узбекистана лаконично сообщила 18 июля о том, что 24 мая 2014 года был вынесен обвинительный приговор ближайшим соратникам старшей дочери узбекского президента Гульнары Каримовой – Рустаму Мадумарову и Гаянэ Авакян. Приводим полный текст сообщения: «24 мая 2014 года Военным судом Республики Узбекистан вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Мадумарова Р., Авакьян Г. и других (всего 13 лиц), на основании которого они были признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и назначены наказания в виде длительных сроков лишения свободы. Кроме этого, в отношении некоторых преступных сообщников вышеуказанных лиц часть уголовного дела выделена в отдельное производство и отобрана подписка о надлежащем поведении». Какие конкретно сроки заключения, кто такие «другие 13 лиц» и «некоторые преступные сообщники» - не уточняется. Напомним, ранее радиостанции ВВС и «Озодлик» (узбекская служба Радио Свобода) сообщили со ссылкой на свои источники в Ташкенте о том, что Рустам Мадумаров и Гаянэ Авакян приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы соответственно, но из-за сложения наказаний обоим срок заключения сокращен на треть. В феврале 2014 года Генпрокуратура Узбекистана проинформировала о задержании Мадумарова, Авакян и некоторых других людей, в отношении которых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 184 («Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей, совершенное в особо крупном размере»), пункту «в» части 2 статьи 178 («Сокрытие иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц») и другим статьям Уголовного кодекса республики. Позже надзорное ведомство пояснило, что Мадумаров и Авакян нанесли государству и отдельным компаниям ущерб в особо крупных размерах, а именно - «путем подлога и незаконных операций регистрировали внутри Узбекистана и за рубежом различные фиктивные структуры, занимались получением незаконной прибыли и легализацией преступных доходов, уклонением от уплаты налогов, сокрытием иностранной валюты и выводом ее за пределы страны». Судьба самой Гульнары Каримовой пока не известна. Международное информационное агентство «Фергана» Защита фундаментальных прав в трех странах Центральной Азии 2014-07-18 18:29 Фергана Международное партнерство по правам человека (МППЧ) опубликовало отчет о защите фундаментальных прав человека в трех странах Центральной Азии: Казахстане, Таджикистане и Туркменистане. Отчет подготовлен в рамках совместного проекта Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, общественного фонда «Нота Бене» (Таджикистан) и Туркменской инициативы по правам человека. Организация «Международное партнерство по правам человека» содействовала в составлении и редактировании отчета, который резюмирует информацию о важных событиях и отдельных делах, касающихся прав на свободу слова, собраний и ассоциаций, на равенство перед законом и недискриминацию, а также права на доступ к правосудию уязвимых групп населения. «Фергана» предлагает краткий пересказ основных тезисов отчета, который охватывает период с апреля по июнь 2014 года. Полный текст доклада можно прочитать здесь (.pdf, рус.). Казахстан: ситуация стабильно тревожная Ситуация с правами человека в Казахстане, как утверждается в отчете, «остается стабильно тревожной»: «в определенных областях наблюдается некоторый прогресс, однако другие изменения, скорее, свидетельствуют об ухудшении ситуации в области прав человека». 29 мая 2014 г. Россия, Казахстан и Белоруссия подписали договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при этом в обществе есть опасения, что данный союз может трансформироваться в политический инструмент давления России на своих партнеров. Ухудшения, проведенные законодательно 3 июля 2014 г. президент Нурсултан Назарбаев подписал новый Уголовный кодекс РК, который вызвал резкое неприятие у гражданского сектора. В новом УК прямо нарушается право граждан на свободу объединения, свободу выражения мнения и другие фундаментальные права. В новом УК расширены основания и сохранена санкция в виде трех лет лишения свободы за клевету, сохранена особая защита личных неимущественных прав государственных служащих высокого ранга. Более того, введена новая статья «Распространение заведомо ложной информации», предусматривающая наказание до десяти лет лишения свободы и не исключающая привлечение к ответственности за распространение мнений, взглядов, убеждений и предположений. В УК добавлена новое дискриминационное понятие «лидер общественного объединения» как специальный субъект преступления, что может привести к преследованию членов общественных объединений. Также вызывает тревогу статья, запрещающая «незаконное вмешательство членов общественных объединений в деятельность государственных органов». Отсутствие ясного и недвусмысленного толкования понятий, содержащихся в этой статье, предоставит возможность для недобросовестных чиновников трактовать любое справедливое требование общественности в лице членов общественных объединений как незаконное вмешательство в их деятельность и сведет на нет общественный контроль в стране. В начале июля также был подписан новый Кодекс об административных правонарушениях, который изобилует другими ограничениями в области свободы слова, мирных собраний и свободы совести. Так, там сохранены чрезмерные санкции в виде приостановления и закрытия СМИ за нарушения технического порядка. Статья КоАП «Нарушение законодательства об общественных объединениях» предусматривает возможность приостанавливать и даже прекращать деятельность общественного объединения за любое незначительное нарушение технического характера, и более того, позволяет наказывать общественные организации за любую законную деятельность, не определенную в уставе организации. Особенно это положение законодательства вызывает озабоченность в отношении религиозных объединений. 27 июня 2014 президент подписал новый Закон о профсоюзах, вызвавший критику со стороны независимых профсоюзных организаций, Всемирной федерации профсоюзов, Международной конфедерации профсоюзов и Международной организации труда. В новом законе поставлено под сомнение само существование независимых профсоюзов, поскольку новый закон подразумевает вхождение всех профсоюзов в отраслевые, республиканские и иные центры, которые будут находиться под контролем. Согласно информации от правительства Казахстана, в настоящее время разрабатываются поправки в законодательство, касающиеся деятельности неправительственных организаций. Отмечается, что в рамках законопроекта будет учтен опыт зарубежных стран. Есть опасения, что это может привести к введению репрессивных поправок, подобных тем, которые уже были предложены и одобрены в других странах региона, в частности в России. Преследование оппозиционных СМИ и журналистов В Казахстане систематически проходят суды по закрытию немногочисленных независимых газет, в том числе за технические ошибки в выходных данных (закрытие оппозиционных «Правдивой газеты» и «Ассанди-Таймс» в апреле 2014 года). С апреля по июль в Казахстане прошло несколько судебных процессов в отношении журналистов по обвинению в клевете, в том числе в уголовном порядке. Подвергаются блокировке ряд оппозиционных интернет-сайтов при отсутствии судебных решений, в том числе respublika-kaz.info, socialismkz.info, Ablyazov.org. На непродолжительное время был заблокирован сайт газеты «Уральская неделя» (uralskweek.kz). Нарушения права на свободу собраний Инициативные группы в подавляющем большинстве получают отказы от городских администраций на их просьбу санкционировать мирное собрание (даже в специально отведенных местах). Большинство несанкционированных мирных собраний пресекается полицией, а инициаторы и активисты оказываются на скамье подсудимых. Продолжается тактика «превентивных задержаний», когда активистов задерживают еще до их участия в акции, и осуждают как за фактическое участие. Неравенство перед законом В докладе говорится о многочисленных нарушениях прав задержанных, обвиняемых и подсудимых практически на всех стадиях уголовного процесса в Казахстане. За отчетный период наиболее частыми были жалобы на отсутствие достаточного времени и возможности для подготовки своей защиты; невозможность консультироваться с самостоятельно выбранным защитником; нарушение права быть судимым без неоправданной задержки; нарушение права не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным и др. Обращения граждан также показали, что при судебных разбирательствах не всегда обеспечивается равенство сторон, судьи игнорируют показания свидетелей со стороны защиты, не принимают во внимание эти показания. Более того, не все заявления граждан принимаются и регистрируются правоохранительными органами, что препятствует доступу к правосудию. Другой проблемой является низкий уровень правовой грамотности у незащищенных слоев населения и отсутствие у них возможностей для обращения за квалифицированной помощью (в силу отсутствия денег; отсутствия необходимых организаций, оказывающих безвозмездную помощь). К таковым можно отнести жителей отдаленных поселков и депрессивных городов, бывших выпускников детских домов и интернатов, переселенцев. Нарушения права на справедливое судебное разбирательство и равенство сторон особенно часто наблюдаются в судебных процессах, которые можно отнести к политическим - это касается дел в отношении журналистов или гражданских активистов. Были зафиксированы негативные и оскорбительные публикации и сюжеты в СМИ в отношении представителей сексуальных меньшинств и нетрадиционных религий, и также другие случаи нетерпимости в отношении таких групп. Также были выявлены факты дискриминации при публикации объявлений о приеме на работу, в частности по половому и возрастному признакам. Таджикистан: Беспорядки в Хороге и давление на СМИ 23 апреля 2014 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с ежегодным посланием перед Парламентом страны, где поставил вопрос о новой программе судебно-правовой реформы страны на следующие три года. В данный момент эта программа находится на стадии разработки без доступа к нему со стороны гражданского общества. 21 мая 2014 года в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) силовые структуры провели операцию по задержанию подозреваемых лиц, в ходе чего было убито два местных жителя. Этот инцидент привел к протестам и беспорядкам среди местных жителей, которые были недовольны действиями властей. После событий в Хороге представители властей обвинили зарубежные страны в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. На этом фоне был задержан ученый Александр Содиков по обвинению в шпионаже. Его задержание произошло, когда он занимался исследованием по урегулированию конфликтов в Хороге, и широко критиковалось представителями международного сообщества. В мае 2014 г. Комитет ООН по социальным, экономическим и культурным правам провел пре-сессию по национальному докладу Таджикистана, после чего Комитет подготовил и отправил государству список вопросов, связанных с бедностью, коррупцией, вынужденными переселенцами, мигрантами и лицами с ограниченными возможностями. Преследование оппозиционных СМИ, журналистов и цензура Интернета Ситуация со свободой выражения остается одной из самых тревожных в стране. Так, за последний год (2013–2014) на журналистов и различные СМИ было подано более 45 различных исков в суды. Одновременно с исками в отношении журналистов, существуют и случаи, когда частные компании применяют угрозы в отношении журналистов, а органы правопорядка не принимают мер для предотвращения или проведения расследования. Одной из основных проблем, затронувших большее количество населения, стали блокировки различных интернет-сайтов, в основном, новостных и сайтов социальных сетей, по неофициальному приказу службы связи. В очередной раз интернет-провайдеры заблокировали несколько сайтов в июне 2014 г., и в этот раз в «список» попали YouTube со всеми продуктами Google, включая электронную почту Gmail. В течение последнего года, YouTube подвергался блокировке четыре раза. В конце 2012 года судебные инстанции страны вынесли решение о ликвидации общественной организации «Ампаро». Конституционный суд страны рассмотрел жалобу «Ампаро» и вынес решение, в котором говорится, что нормы закона «Об общественных объединениях», на основании которого было принято решение о ликвидации организации, неясны, и парламенту страны необходимо пересмотреть их. Однако Конституционный суд не признал доводы истцов о несоответствии данных норм Конституции. Туркменистан: двойные граждане, цензура и запреты Согласно официальной информации, в мае 2014 года президент Гурбангулы Бердымухамедов постановил, что должна быть учреждена комиссия для разработки предложений по реформе Конституции, направленной на приведение ее в соответствие с международными стандартами. Президент призвал обратить особое внимание на усовершенствование законодательной защиты прав человека и подчеркнул, что реформа должна включать создание должности Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена). Это будет вторая конституционная реформа со времени прихода к власти Бердымухамедова в 2007 году. Комитет по Правам Ребенка ООН начал второе рассмотрение ситуации в Туркменистане в соответствии с Конвенцией о Правах Ребенка на своей сессии в Женеве 16-20 июня 2014 года. Комитет утвердил так называемый перечень вопросов, на которые туркменским властям будет предложено ответить в преддверии заключительного этапа рассмотрения, который намечено провести в январе 2015 года. Туркменские власти продолжают использовать сомнительные методы в целях усиления чувства патриотизма среди населения. Так, к примеру, по сообщениям из республики, в мае месяце родители учеников школ должны были подписать обязательства, в соответствии с которыми они обязуются воспитывать своих детей «в духе служения традициям, обычаям, культуре туркменского народа». Согласно устоявшейся практике, школьники и студенты регулярно принуждаются к участию в массовых парадах и других мероприятиях, организуемых властями по случаю национальных праздников. Свобода выражения мнений В Туркменистане существует цензура в СМИ и интернете. Власти ограничивают доступ к информации о событиях внутри и вне страны, так как опасаются, что эта информация может способствовать возникновению недовольства и волнениям среди населения. Например, информация о стихийных бедствиях, вспышках эпидемий и несчастных случаях считается секретной и СМИ запрещено сообщать о ней. Согласно полученной ТИПЧ информации, 6 июня 2014 года истребитель Туркменских ВВС упал на жилой дом на окраине города Мары. В результате авиакатастрофы погибли инструктор и стажер. Вскоре после инцидента власти потребовали от жителей близлежащих домов подписать расписки о том, что они не будут разглашать информацию об аварии. В апреле 2014 года президент Туркменистана подписал указ, в соответствии с которым первоклассникам в начале учебного года будет выделено около 100.000 ноутбуков китайского производства. Тем не менее, на практике использование компьютеров было ограниченным: учителя не позволяли учащимся пользоваться компьютерами. Родители учащихся были обязаны оказать помощь при закупке оборудования и принять участие в финансировании мест хранения для компьютеров. В большинстве школ нет доступа к интернету. 2 июня 2014 года Международная Амнистия опубликовала обращение, в котором призвала туркменские власти пересмотреть дело Мансура Мингелова - правозащитника, несправедливо лишённого свободы, который 19 мая объявил голодовку в знак протеста против своего тюремного срока (22 года лишения свободы). 8 июня Мингелов, находясь в критическом состоянии, прекратил голодовку после того, как его посетили представители туркменской власти в исправительно-трудовой колонии Сейди, где он содержится, и обращение с ним улучшилось. В день опубликования обращения Международной Амнистии, президент страны также выступил с заявлением, в котором подчеркнул необходимость укрепления верховенства закона и потребовал внимательного рассмотрения каждого уголовного дела и тщательного изучения жалоб от граждан. Свобода собраний и ассоциаций Обстановка для НПО в Туркменистане остается репрессивной. 3 мая 2014 года президент подписал новый всеобъемлющий закон об общественных объединениях, который заменил предыдущий закон от 2003 года. Закон предоставляет гражданам право создавать и вступать в общественные объединения по их собственному выбору и позволяет иностранным организациям создавать представительства в Туркменистане. Законом также запрещено государству вмешиваться в деятельность объединений. Тем не менее, основные положения закона остаются проблематичными, например, требование обязательной регистрации объединений, жесткие правила регистрации и положения, предоставляющие широкие полномочия для мониторинга и надзора за деятельностью объединений. Есть опасения, что закон не приведет к каким-либо фактическим улучшениям, подобно закону о СМИ, принятому в 2013 году. Как известно, с момента принятия закона в Туркменистане не была зарегистрирована ни одна новая неправительственная организация. Постоянно присутствующая угроза репрессий практически препятствует общественным протестам в Туркменистане. Тем не менее, за последние несколько лет имели место спонтанные мелкие акции протеста населения в ответ на произвол действий со стороны властей. ТИПЧ описала пять таких акций с 2011 года. Об этих событиях не сообщалось в национальных средствах массовой информации. В большинстве случаев власти, в целях предотвращения более широких протестов, пошли на частичное удовлетворение требований протестующих. 23 июня 2014 года жители одного из микрорайонов Ашхабада отказались подчиниться требованиям чиновников местной администрации, которые, несмотря на летнюю жару, потребовали от жителей демонтировать кондиционеры. Администрация мотивировала свое заявление тем, что кондиционеры якобы портят внешний вид жилых зданий. Жители вышли на улицу и начали прогонять чиновников. На место происшествия были вызваны силы полиции, военных и спецслужб. Жители домов успокоились только после того, как их убедили в том, что кондиционеры не будут демонтированы. И вместе с тем, в течение нескольких дней спецслужбы пытались установить «зачинщиков» этой акции протеста. Неравенство перед законом В рамках политики «туркменизации», которая яростно насаждалась предыдущим президентом Ниязовым и подвергалась резкой критике со стороны международного сообщества, были закрыты все школы с обучением на языках национальных меньшинств и урезано образование на русском языке. Хотя обучение на русском все еще продолжается в отдельных классах в крупных городах, «Туркменская инициатива по правам человека» получила информацию о сокращении числа школ с обучением на русском языке. Например, в городе Дашогуз только две школы будут проводить набор учеников в первые классы с русским языком обучения (раньше в этом городе было четыре такие школы). Местный чиновник системы образования объяснил это решение тем, что количество детей из семей с российским гражданством или со статусом переселенцев сократилось. При этом лица, имеющие двойное туркмено–российское гражданство, долгое время подвергаются давлению: либо отказаться от российского гражданства, либо покинуть страну. С середины 2008 года в Туркменистане введены новые биометрические загранпаспорта. Для того чтобы получить новый паспорт, граждане, имеющие двойное гражданство, обязаны были отказаться от второго гражданства. В ходе серии переговоров, в мае 2013 года Туркменистан и Россия договорились, что граждане с двойным российско-туркменским гражданством, получившие российское гражданство до июня 2003 года, смогут получить новые паспорта. Однако, по данным ТИПЧ, в апреле 2014 года туркменская Миграционная служба без предоставления каких-либо объяснений приостановила выдачу биометрических паспортов и этой категории граждан с двойным гражданством. Такое внезапное изменение политики коснулось, среди прочих, тех 12 граждан с двойным гражданством, которые проживают в России и приехали в Туркменистан для того, чтобы получить новые паспорта, но теперь остаются в стране на неопределенное время. ТИПЧ сообщала о продолжающейся практике произвольного сноса жилых домов в Ашхабаде, с целью освобождения площадок под строительство государственных строительных объектов, таких как офисные здания, отели и памятники. Жителям, как правило, предлагают освободить их дома в короткие сроки. Многим из них не предоставляют адекватную компенсацию. В результате сноса жилых домов более 300 семей проживают на окраине Ашхабада во временных бараках. Есть опасения, что строительство спортивных сооружений в ходе подготовки к Азиаде, запланированной на 2017 год, может привести к дальнейшим выселениям граждан. Международное партнерство по правам человека (МППЧ) – некоммерческая неправительственная организация по защите прав человека (Брюссель), Задачей МППЧ является оказание поддержки местным общественным организациям и предоставление им помощи для привлечения внимания международного сообщества к проблемам соблюдения прав человека. МППЧ также имеет целью продвижение прав уязвимых групп лиц, таких как правозащитники, независимые журналисты и другие критики властей; политические заключенные; жертва пыток и несправедливых судебных разбирательств; меньшинства; мигранты; женщины; дети. МППЧ работает с правозащитными организациями из разных стран над развитием и осуществлением проектов, мониторингом, исследованием, публикацией нарушений прав человека и продвижением прав человека на международном уровне. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||