| ← Июль 2014 → | ||||||

|

6

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

13

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Первый музыковед колониального Туркестана

|

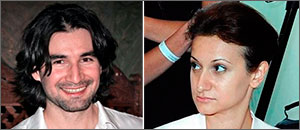

Первый музыковед колониального Туркестана 2014-06-27 17:27 Мансур Мировалев В только что завоеванный русскими Туркестан немецкого музыканта Августа Эйхгорна занесло желание подзаработать – в новом русском краю платили то, что сейчас можно назвать «южными надбавками». И уроженец Саксонии, шесть лет отыгравший на скрипке в оркестре Большого театра в Москве и баловавшийся композицией, завербовался в капельмейстеры военного оркестра в Ташкенте. С 1870 по 1883 гг. он прожил в жарком, пыльном, глинобитном и неудобном для европейца краю – дирижировал хором и оркестром, сочинял, музицировал с русскими военными и чиновниками и не стеснялся подрабатывать настройкой пианино. И приобщался к богатой и разнообразной музыкальной культуре узбеков, сартов и киргиз-кайсаков. Бережливый до скаредности, раболепный перед вышестоящими, щедрый на нелицеприятные оценки в отношении других музыкантов и не очень порядочный в отношениях со слабым полом – Эйхгорн вряд ли годился в газетные герои своего времени. Но именно ему довелось стать первым европейцем, описавшим – и даже немного записавшим – туркестанскую музыку в новых владениях российской короны. Кроме того, Эйхгорн собрал две коллекции среднеазиатских музыкальных инструментов – первая, из пятнадцати экспонатов, не вернулась со Всемирной выставки в Вене, а вторая, из тридцати семи, сохранилась – и до сих пор служит подспорьем в восстановлении подробностей музыкальной жизни Средней Азии. Описание коллекции, музыкальных экспедиций Эйхгорна и его дневники, переведенные с немецкого, представлены в книге Тамилы Махмудовны Джани-Заде «Музыкальная культура русского Туркестана», недавно изданной Фондом Марджани и Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры им. М.И. Глинки. В названии книги нет и намека на колонизаторское высокомерие – слово «русский» всего лишь описывает охват экспедиций Эйхгорна, которые не выходили за границы непосредственно царских владений и не затронули ни территорию Бухарского эмирата и Хивинского ханства, ни тогда еще независимые туркменские кочевья. Это ограничение совершенно не стесняет Джани-Заде, доцента московской Гнесинки, где она изучает музыку от Кореи и Ближнего Востока до Индии и Западной Европы. Джани-Заде не только скрупулезно описывает жизнь Эйхгорна и окружавших его политиков, военных, ученых и местных жителей, живших в Туркестанском крае Российской империи. Ее исследование выходит далеко за рамки музыковедческого и подробно описывает культуру среднеазиатских кочевников и горожан, а также противостояние и постепенный синтез тюркских и иранских традиций. Еще одно достоинство книги – иллюстрации. Это и фотографии или рисунки из коллекции Эйхгорна и его современников, заботливо собранные, отсканированные и восстановленные, и репродукции среднеазиатских и персидских миниатюр, на которых изображены описываемые инструменты, а также изображения этих инструментов на керамике и даже средневековых люстрах. К книге также приложен диск с записями казахских, киргизских и каракалпакских песен и дастанов, бухарско-еврейского чтения Торы, узбекских и таджикских макомов и азанов. Но главная ценность книги: возможность погрузиться в ощущения и переживания европейца, гражданского лица, мало подготовленного к столкновению со среднеазиатскими реалиями. Вот как он, к примеру, характеризует трубный глас карная: «Военная труба жителей Средней Азии (древнеегипетского происхождения). Настоящая библейская труба, изобретение которой приписывают Моисею, несмотря на то, что она гораздо раньше была известна в Египте. По выходе из Египта, Моисей пользовался ею как сигнальной трубой во время странствования по пустыне; с течением времени она вошла в употребление в храме и при торжественных случаях, во время военных походов и проч.» Впервые Эйхгорн столкнулся с туркестанской музыкой на мусульманском празднике в Занги-Ате, пригороде Ташкента, куда были приглашены русские чины и сам губернатор Кауфман. Эйхгорн сразу же был озадачен структурной сложностью этой музыки и слаженностью ее исполнения: «Музыканты сидели в два ряда, крест-накрест поджав под себя ноги. Около литавр имелись очаги с горячими углями, на которых во время исполнения подогревались ударные инструменты, очевидно, для сохранения нужного строя. Кругом сидели тысячи людей, все поджав под себя ноги – это был сопровождающий танцы хор. Он бил в ладони, давая этим ритм танцу то быстро, то медленно, переходя иногда по знаку танцоров в непонятный мне тактовый размер. Все исполнялось очень согласованно, с точностью хорошо разученной симфонии. Неожиданно обрываясь, один ритм переходил в другой, более быстрый; хор вовремя его подхватывал и точно бил в ладоши в новом темпе, ни одного удара не было сделано не в такт. Как я ни старался всеми силами уяснить себе строение их ритма и такта, мне это не удавалось. Нашей современной европейской музыке такое строение совершенно не свойственно, то, что я слышал, мне казалось хаосом, но могущим быть введенным в рамки строгих правил и определенной системы. Я стоял перед загадкой, которая должна была иметь свое решение, а все же разгадать ее я не мог. Все музыкальное сопровождение этого «па де труа» состояло из ударов и скольжения пальцев по тамбурину; своеобразные же и равномерные удары в литавры, очевидно, определяли темп. В гармонично звучащий аккорд ударных инструментов врывался скрипящий и скрежещущий звук гобоя, воспроизводящего невозможную мелодию, не укладывающуюся в определенные установленные правила. И, вдобавок к этому, все время раздавалось безостановочное хлопанье в ладоши. Изменения темпа во время танца то неожиданно принимали иногда дикий, буйный и бешеный характер, то вдруг становились меланхоличными, напоминающими сопровождение хороводной пляски». А в описании азана он находит вполне себе романтически окрашенную эмоцию: «Ежедневное приглашение правоверных к молитве (намазу), называемое «азан», записано мною в Джалалабаде после многократного его прослушивания во время возглашения с минарета мечети Хазрат Аюба (Святого Иова). Впервые я здесь услышал излюбленные в так называемой тюркской музыке увеличенные секунды (f – gis), которых, кроме этого места, я нигде в Туркестане не встречал. Последние фразы этого напева создавали возвышенную и поразительную картину бесконечности – вечного возврата восхода и захода солнца». Полнейшей противоположностью религиозной музыки оказался институт танцующих мальчиков-бачей, отношение к которым местных мужчин можно сравнить с отношением современников Шекспира или средневековых японцев к театральным актерам – или даже к современным кино- и рок-звездам: «Бача – мальчик-танцор, является центральной фигурой всех веселых сборищ. Он полон огня и своим выступлением наэлекризовывает слушателей и зрителей. Элегантный танцор, певец и импровизатор – он часто выступает переодетым в женское платье. Он – благоухающий цветок всех праздников в Средней Азии. Как муза, он олицетворяет собой природу и грацию женственности, ибо женщинам (за исключением «особых» девушек), по местным обычаям, запрещено принимать участие в вокальных и танцевальных представлениях, общественных увеселениях, семейных торжествах и т.д., называемых «тамаша» и «базм». Эйхгорн (в дневнике своем свободно пишущий о связях с дамами легкого поведения и жалующийся на симптомы сифилиса) не дает моральных оценок, а прилежно пытается записать мелодии и оркестровки песенок бачей. Эйхгорн не знал об арабских, иранских и тюркоязычных музыковедческих трактатах, в которых нотация производилась при помощи букв арабского алфавита. Но он быстро уяснил разницу между двумя магистральными традициями Средней Азии – народной музыкой тюрков и изощренной композиционной и импровизационной системой оседлых народов, которых он (как и все русские и европейские наблюдатели того времени) называл «сартами». Он не был знаком с ладовой системой макомов, потому что бухарские и хивинские макомисты не встретились ему в русских владениях, но сделал несколько точных выводов по поводу «академичности» исполнения «сартской» музыки: «Сарты развивают в своей инструментальной музыке точную систему разделения тонов на целые тоны, полутоны и интервалы ¾, 1/8 и 1/16 тона. Такое дробление тона достигается скольжением пальцев по струне вперед и назад около основного тона. Таким образом, каждому из этих основных тонов соответствуют определенные соседние с ними тоны сверху и снизу. При первом знакомстве с этой музыкой предполагаешь, что здесь действует простая привычка или стремление к увеличению выразительности мелодии, как результат непроизвольного чувства. Но когда слушаешь неоднократно одну и туже мелодию, как в вокальном, таки и в инструментальном исполнении, в особенности же в унисонном исполнении несколькими исполнителями, - то приходишь к убеждению, что здесь действуют чуждые и неизвестные нам правила строго определенной системы деления интервалов». Таджикский Шашмаком («шесть макомов») На фоне этих чуждых правил была музыка «народная», менее сложная и гораздо более доступная для европейского слуха: «Но у сартов есть и другая манера пения, сильно разнящаяся от первой и имеющая больше оснований называться «пением». Мелодии, исполняемые в этой второй манере пения, в большинстве случаев удобно укладываются в нашу систему тонов и полутонов, без соседних и промежуточных звуков. Они гораздо более четкие по ритму. Они свободны от протянутых срывающихся звуков и прочих некрасивых для нашего слуха особенностей исполнения. Словом, эти песни более приемлемы для нашего уха, более близки нашим вкусам, и, пожалуй, даже в значительной степени близко отвечают нашим требованиям «красивой и приятной звучности». И тут Эйхгорн приходит к выводу, чуждому всякого снобизма и европоцентризма: «Откуда же возникает разница между двумя манерами исполнения сартов? Совершенно очевидно, что она вызвана причинами национального и исторического значения. Соотношение между двумя этими способами пения такое же, как соотношение между простой народной песней и вагнеровским драматическим вокальным стилем его «музыки будущего». Дадахон Хасанов. Sog'inmadingmu Во время службы в Ташкенте Эйхгорн повысил профессиональный уровень местных оркестров, свел знакомство с верхушкой колониальных чиновников (многие из которых тоже были немцами) и даже написал несколько пьес с названиями вроде «Полька Ташкентка», вальс «В Туркестанской широкой степи» или «Лунная ночь на Самаркандских развалинах». Но его тянуло обратно – и, подкопив деньжонок, он возвращается на европейский север, в Петербург, и в Германию, где следы его теряются. За ним последовали поколения более внимательных и вдумчивых музыковедов, но пальму первенства в описании туркестанской музыки они дружно отдают ему. Мансур Мировалев Международное информационное агентство «Фергана» Пулат Ахунов: Куда исчезают 15 миллиардов долларов в год из бюджета Узбекистана? 2014-07-11 18:17 Пулат Ахунов Узбекский политик-оппозиционер, председатель зарегистрированного в Швеции Общества Центральная Азия (Association Central Asia) Пулат Ахунов основал Фонд борьбы с коррупцией в Узбекистане. Первое, на что обратил внимание Фонд, - на неразбериху в вопросах государственных закупок и нежелание государственной власти подчинить все единому закону, сделав госзакупки прозрачными для общественного контроля. «Необходимо срочно принять меры для наведения порядка в вопросе государственных закупок - речь идет о 15 миллиардах долларов в год, которые принадлежат народу Узбекистана», - говорится в статье Пулата Ахунова, которую «Фергана.Ру» предлагает читателям в рубрике «Свободная трибуна». Как мы писали ранее, расходы на государственные закупки являются лакомым кусочком для чиновников-коррупционеров, так как коррупционеры, оставшись без контроля, могут договориться с конкретным продавцом и, получив с него денежное или иное вознаграждение, заключить с ним договор на закупку услуг или товаров для государства. Фарход Нурмухамедов, заместитель начальника Казначейства при Министерстве финансов РУз отметил на семинаре по госзакупкам, что они составляют 11% от ВВП, или одну треть от консолидированного бюджета. Семинар этот прошел 1 ноября 2013 года в Ташкенте. 11% ВВП в год - это огромные деньги, и естественно, коррупционные риски в системе госзакупок достаточно велики. Для снижения коррупционных рисков в вопросе государственных расходов очень важно централизованное и законодательное оформление всех госзакупок; при этом очень важно, чтобы система государственных закупок функционировала открыто и гласно. Наш «Фонд борьбы с коррупцией в Узбекистане», проводя исследования по этому вопросу, пришел к выводу, что в стране в вопросе государственных закупок царят неразбериха и запущенность. Решение вопроса о госзакупках полностью передано в руки самих чиновников, что, естественно, создает благоприятные условия для коррупционеров. В настоящее время государственные закупки в Узбекистане регулируются несколькими распоряжениями президента Узбекистана и постановлениями премьер-министра. Кроме этого, существует огромное количество ведомственных распоряжений и приказов, регулирующих государственные закупки в министерства и ведомствах. Система государственных закупок построена совершенно неправильно, фактически перевернута с ног на голову. Правительство - т.е. чиновники, осуществляющие государственные закупки, - само определяет правила государственных закупок. Законодатели, которые по Конституции должны определять правила для исполнительной власти, вообще не участвуют в этом процессе и никак не контролируют процесс госзакупок. Самое удивительное и даже подозрительное, что в Узбекистане до сегодняшнего дня не принят «Закон о государственных закупках», тогда как аналогичный закон был принят в Кыргызстане 24 мая 2004 года, в Казахстане 21 июля 2007 года и в Таджикистане 3 марта 2006-го. А у нас только в феврале 2014 года прошло радостное сообщение о том, что «в Узбекистане разрабатывают проект закона «О государственных закупках»». Вот некоторые из документов, которые сегодня регулируют процесс госзакупок, вместо единого закона. - Порядок финансирования (оплаты) расходов бюджетных организаций, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 3 сентября 1999 года (ссылка тут); - Положение о проведении тендерных торгов по закупкам сырья, материалов, комплектующих изделий и оборудования, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 21 ноября 2000 г. (тут); - Положение о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан, утвержденном постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003 г. (ознакомиться тут); - Постановление Кабинета Министров от 31 мая 2004 г. № 251 «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности товарно-сырьевых бирж» (текст по ссылке); - Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2011 г. № ПП-1475 «Об оптимизации системы государственных закупок и расширении привлечения к ним субъектов малого бизнеса» (на странице - ссылка на документ); - Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан о мерах по совершенствованию нормативно-правовой базы по организации государственных закупок от 1 апреля 2011 г. (посмотреть тут).  Плакат со страницы Фонда борьбы с коррупцией в Узбекистане Подумайте только: за последние 10 лет из бюджета нашей страны без надлежащего законодательного контроля в руки чиновников было передано более 120 миллиардов долларов народных денег (учитывая размер ВВП (ППС) Узбекистана с 2004 по 2014 годы). Кто сейчас может разобрать, сколько этих денег ушло на государственные закупки, а сколько - в карманы чиновников-коррупционеров?! Коррупционерам вообще выгодна неразбериха в этом вопросе, и они всеми силами будут затягивать принятие «Закона о государственных закупках». Но ведь есть же законодательный орган Узбекистана Олий Мажлис, чем же занимаются депутаты парламента нашей страны? Вот краткая хроника деятельности законодателей Узбекистана по вопросу о государственных закупках: - 18 мая 2012 года в Комитете Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам промышленности, строительства и торговли состоялся «круглый стол» на тему «Законодательные основы обеспечения прозрачности государственных закупок: текущее состояние и перспективы». - 12 октября 2012 года в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялся «круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства в сфере государственных закупок: правовые аспекты и международный опыт». - с 14 по 16 февраля 2014 года в Ташкентской области прошло выездное заседание Межведомственной рабочей группы, на котором были обсуждены проекты социально-значимых документов, в том числе предварительный вариант проекта Закона Республики Узбекистан «О Государственных закупках». Вот и все за двадцать три года существования независимого Узбекистана. Законодатели и эксперты провели всего лишь три мероприятия - и в результате нет ни закона, ни его окончательного проекта. Работа законодательной палаты Олий Мажлис (парламента) - тема отдельной статьи. По закону этот орган должен работать на постоянной основе. В действительности же всю работу выполняют аппарат Олий Мажлис в согласовании с аппаратом президента страны. Депутатов же при необходимости вызывают в Ташкент на несколько дней и дают им возможность проголосовать за подготовленные и согласованные проекты законов. В целях пропаганды и желая показать миру, что в парламенте Узбекистана существует многопартийность, телевидение страны и пресс-служба Олий Мажлис постоянно сообщают о заседаниях партийных фракций законодательной палаты и о бурных обсуждениях. Но до сегодняшнего дня не было такого, чтобы какая-либо парламентская партийная фракция критиковала работу правительства, вносила изменения или корректировки в бюджет страны по своей инициативе. А депутатов, выступающих за приоритетное принятие законов о коррупции, о государственных закупках или других, так срочно необходимых, - нет. А ведь было время, когда в парламенте страны работали очень яркие и знакомые народу депутаты: такие, как Шаврух Рузимородов, Мурод Джураев, Джахангир Маматов, Насрулло Саидов, Тоиба Туляганова, Самандар Коконов… Эксперты, которых привлекает законодательная палата, вообще вызывают удивление своей некомпетентностью. Эти эксперты копируют законы других стран, при этом подгоняя их под условия Узбекистана: убирают самое лучшее и важное, губя при этом саму идею закона. Самым выдающимся официальным экспертом по законодательству в Узбекистане все эти годы являлся Акмаль Саидов (директор Национального центра по правам человека - ред.) - один из любимчиков президента. В начале 1990-х мы вместе с ним возглавляли работу по реформе молодежных организаций Узбекистана. Акмаль Саидов - человек очень умный и талантливый, даже был «кандидатом» в президенты Узбекистана, но к сожалению, в существующей системе его таланты были использованы не на пользу народу. Правительству и парламенту нашей страны, конечно же, нужны эксперты и аналитики, и в ближайшем будущем, мне кажется, нужда в них резко возрастет. Одним из таких необходимых стране экспертов сегодня является известный экономист, историк и журналист Алишер Таксанов. Статьи и аналитические выступления Таксанова очень компетентно указывают на слабые звенья, возникающие в процессе строительстве нашего государства, нуждающегося в реформах. Если работа законодательной палаты Олий Мажлис, в отсутствие настоящих личностей и экспертов, будет продолжаться такими темпами и так же безынициативно, то в ближайшие годы в нашей стране не появится ни закон «О государственных закупках», ни закон «О борьбе с коррупцией», а чиновники-коррупционеры будут продолжать воровать бюджетные деньги, выделяемые для госзакупок, или через откаты и с помощью других махинаций обогащаться за счет государственного бюджета. Наш «Фонд борьбы с коррупцией в Узбекистане» считает, что необходимо срочно принять меры для наведения порядка в вопросе государственных закупок, ведь речь идет о 15 миллиардах долларов в год, которые принадлежат народу Узбекистана! Пулат Ахунов, основатель Фонда борьбы с коррупцией в Узбекистане, бывший депутат Верховного Совета СССР Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Власти обвиняют в дефиците сахара спекулянтов, обещают увеличить поставки и ограничить цену 2014-07-14 09:47 ИА Фергана.Ру Причиной «сахарного ажиотажа» на узбекском рынке стали спекулянты, возможно, имел место сговор между торговцами сахаром, как оптовыми, так и розничными. Об этом заявил 11 июля Государственный комитет Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (Госкомконкуренции). В частности, считает Комитет, обострению дефицита способствуют покупатели, приобретающие сахар в больших количествах для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам. Госкомконкуренции заверяет, что объективных факторов, которые могли бы негативно повлиять на обеспеченность республики сахаром, нет. Более того, по итогам первого полугодия 2014 года объем производства сахара вырос на 14,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, объем выставления сахара на биржевые торги превысил на 4,7 процента запланированный объем. Чтобы сбить ажиотаж, правительство Узбекистана решило временно ограничить максимальную цену на сахар 3200 сумов за килограмм во всей розничной сети и до 20 июля отправить в продажу дополнительно 12 тысяч тонн сахара, а также весь объем, предусмотренный для реализации на биржевых торгах. Напоминает Госкомконкуренции и о предстоящем запуске в специальной индустриальной зоне «Ангрен» нового завода по производству сахара мощностью более 300 тысяч тонн продукции в год. Комитет сообщил также о начале изучения состояния всей цепочки реализации сахара, в том числе оптового и розничного звеньев, обещая по итогам возбудить против виновников сахарного дефицита «антимонопольные дела» и «самые жесткие меры правового воздействия». «Таким образом, можно констатировать, что в республике имеются достаточные запасы сахара для полного покрытия спроса, в том числе в период консервации ягодно-фруктовой продукции. В связи с этим Комитет призывает потребителей не поддаваться необоснованному ажиотажу и приобретать сахар в необходимых количествах», - говорится в сообщении Госкомконкуренции. Тем временем выступил и Налоговый комитет Узбекистана, который сообщил, что, проверив в первом полугодии 2014 года 87 торговых точек по реализации сахара, в каждой из них обнаружил нарушения и изъял, в общей сложности, 66,8 тонны незаконно реализуемого сахара на 247,7 млн сумов (около $110 тысяч). Напомним, с июня 2014 года в Узбекистане наблюдается дефицит сахара по доступной цене. Появилось понятие «социальный сахар», который реализуется в ограниченном количестве по 2800-3200 сумов за килограмм против 6000-7000 сумов в свободной продаже. За социальным выстраиваются огромные очереди, поскольку большинству населения, вынужденному довольствоваться зарплатой, эквивалентной $150-200 в месяц, сэкономленные две-три тысячи сумов – ощутимые деньги. В некоторых местах сахар даже стали продавать по прописке. Международное информационное агентство «Фергана» ВВС: Ближайшие соратники Гульнары Каримовой приговорены к длительным срокам заключения 2014-07-14 10:58 ИА Фергана.Ру  Рустам Мадумаров и Гаянэ Авакян По данным «Озодлика», суд над Мадумаровым прошел, предположительно, на минувшей неделе в суде по уголовным делам Ташкентской области. Его судили вместе с сотрудниками спецслужб, обвинявшимися в похищении людей и ряде других преступлений. По словам источника «Озодлика», «процесс прошел в закрытом режиме – из-за Мадумарова. Группе инкриминировалось похищение людей (вероятно - Нурмухаммада Садыкова, в прошлом работавшего в команде Гульнары Каримовой), а также вывоз из страны неких ценностей». Напомним, 17 февраля пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила на своем веб-сайте, что в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц компаний Terra Group, Prime Media и Gamma Promotion «осуществлен привод» нескольких человек в Генеральную прокуратуру, в том числе были Рустам Мадумаров, Гаянэ Авякян и Екатерина Клюева. Уголовное дело в отношении доставленных в надзорное ведомство людей возбуждено по части 3 статьи 184 («Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей, совершенное в особо крупном размере»), пункту «в» части 2 статьи 178 («Сокрытие иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц») и другим статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Спустя три дня Генпрокуратура сообщила, что Мадумаров, Авакян и Клюева нанесли государству и отдельным компаниям ущерб в особо крупных размерах: «Путем подлога и незаконных операций регистрировали внутри Узбекистана и за рубежом различные фиктивные структуры, занимались получением незаконной прибыли и легализацией преступных доходов, уклонением от уплаты налогов, сокрытием иностранной валюты и выводом ее за пределы страны». По неподтвержденным данным, Мадумаров до последнего времени был гражданским мужем Гульнары Каримовой и правой рукой в ее бизнесе, является фигурантом сразу нескольких уголовных дел, возбужденных властями Франции, Латвии, Швеции и Швейцарии по подозрению в отмывании денег и связях с коррупцией. Гаяне Авакян (в другом написании — Авакиян), по неоспоримым, но неофициальным сведениям, была ближайшим доверенным лицом Гульнары Каримовой и единственной владелицей оффшорной компании Takilant, замешанной в коррупционном скандале с участием шведско-финского телекоммуникационного концерна TeliaSonera. Генпрокуратура Узбекистана обещала по результатам расследования обеспечить реализацию принципов неотвратимости ответственности и равенства перед законом. Проинформировать общественность об итогах не обещала. Международное информационное агентство «Фергана» Выборы президента: В Афганистане пересчитают сто процентов голосов избирателей 2014-07-14 12:11 ИА Фергана.Ру Кандидаты в президенты Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай и Абдулла Абдулла согласились с предложением госсекретаря США Джона Керри произвести полный пересчет голосов избирателей, отданных ими во втором туре президентских выборов, сообщает Reuters. Ранее специальный представитель Генерального секретаря ООН в Афганистане Ян Кубиш предлагал перепроверить ситуацию на 8000 избирательных участках, где проголосовали, в общей сложности, 3,5 млн человек, или около 43 процентов от общего числа избирателей. Пересчет голосов начался 13 июля и займет примерно три недели: избирательным комиссиям придется пересмотреть под контролем международных наблюдателей порядка восьми миллионов бюллетеней. На совместной пресс-конференции в Кабуле Керри отметил, что своим согласием и обязательством признать результат выборов по итогам пересчета голосов оба кандидата продемонстрировали стремление добиться легитимности избирательного процесса и желание не накалять обстановку в стране. «Оба кандидата в президенты достигли соглашения, что признают результаты пересчета голосов, победитель станет президентом и в срочном порядке приступит к формированию правительства национального единства», - цитирует госсекретаря США Озоди (таджикская служба Радио Свобода).

По словам Керри, военнослужащие НАТО помогут доставить в Кабул избирательные урны с бюллетенями из дальних и труднодоступных провинций Афганистана. Тем временем Абдулла и Ахмадзай обратились к действующему президенту страны Хамиду Карзаю с просьбой перенести назначенную на 2 августа дату инаугурации нового главы государства - в связи с процедурой пересчета голосов. Компромисс стал итогом интенсивных двухдневных переговоров между прибывшим в Афганистан специально для разрешения назревающего политического кризиса Джоном Керри, Ахмадзаем, который, по предварительным данным, стал победителем выборов, и Абдуллой, заявившим о фальсификациях и пригрозившим созданием параллельных органов власти в ИРА. Международное информационное агентство «Фергана» Киргизско-таджикская граница: Обстановка стабильная. Дорога Баткен-Исфара открыта 2014-07-14 13:34 ИА Фергана.Ру Обстановка на границе Кыргызстана с Таджикистаном относительно стабильная, киргизские контрольно-пропускные пункты (КПП) работают в штатном режиме, сообщает 14 июля отдел по связям с общественностью и СМИ Госпогранслужбы Киргизии. По данным Отдела, 13 июля в таджикском городе Исфара прошла встреча представителей пограничных ведомств и правоохранительных органов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. Стороны обсудили вопросы организации взаимодействия по поддержанию мира и стабильности в регионе, а также обсудили меры по недопущению применения оружия сторонами в дальнейшем. «Итогами переговоров стало открытие дороги Баткен-Исфара, которая была закрыта 11 июля по инициативе таджикской стороны, чтобы избежать эскалации напряженности, поскольку она как раз проходит через анклав Ворух и кыргызское село Ак-Сай. Стороны также договорились о недопущении новых конфликтов. Вместе с представителями Таджикистана будет проведено совместное расследование произошедшего. У нас и таджиков пока разные версии, поэтому мы и будем вести расследование вместе, чтобы не было противоречий», - цитирует 24.kg вице-премьера Киргизии по силовому блоку Абдырахмана Маматалиева. По его словам, в течение двух недель созданные сторонами рабочие группы должны представить на согласование проекты неописанных участков границы, общая протяженность которой составляет 911 километров, из них 451 километр (58 участков) - спорный. Маматалиев сообщил, что на днях возобновится строительство объездной дороги через Ак-Сай. «Технику подогнали еще 9 июля к Шахимардану, но из-за перестрелки работы были свернуты. Отмечу, что эта дорога нужна как нам, так и Таджикистану, официальный Душанбе никогда не выступал против ее строительства, как писали некоторые СМИ», - почеркнул Маматалиев. Напомним, 10 июля на киргизско-таджикской границе произошли сразу два вооруженных инцидента, в ходе которых были ранены семь граждан Таджикистана (один из них вскоре скончался) и три таджикских пограничника, пострадал один киргизский военнослужащий. Международное информационное агентство «Фергана» Афганистан как глобальная проблема для России и СНГ 2014-07-14 14:41 Владимир Мухин Ситуация в Афганистане накаляется с каждым днем. Проблемы с определением политического лидера в рамках состоявшихся недавно там президентских выборов, отказ Кабула от дальнейшего сотрудничества с НАТО после вывода из страны в 2014 году основного контингента международных сил создают обстановку хаоса и нестабильности. Данные факторы усиливаются возросшей активностью талибов, которые настаивают на безоговорочном выводе всех «захватнических войск» и рассматривают продолжение вооруженной борьбы в качестве «необходимого средства для достижения этой цели». По данным открытых источников, только в июне этого года погибло более 30 военнослужащих контингентов НАТО и Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF). А общие потери за 13-летний период их боевой миссии в этой стране по состоянию на 4 июля 2014 года, по данным министерств обороны США, Великобритании и Австралии, а также независимого интернет-сайта iCasualties.org составляют 3.455 военнослужащих. По данным Генштаба (ГШ) ВС РФ, «на операцию «Несгибаемая свобода» в Афганистане США и их союзники затратили более 800 миллиардов долларов». Это очень большая цифра. Она соответствует, к примеру, суммарному военному бюджету России за последние 15-18 лет. Каковы окончательные итоги миссии ISAF в Афганистане? Вот как отвечает на этот вопрос начальник Российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов: «Ситуация в этой стране так и не нормализовалась и в ближайшем будущем не имеет перспектив положительного разрешения. Местные силовые структуры не способны обеспечить безопасность. По-прежнему большая часть территорий государства находится под контролем различных вооруженных группировок. Продолжает действовать созданная международными террористическими организациями сеть лагерей по подготовке боевиков. За более чем десятилетний период присутствия в Афганистане международных сил содействия безопасности незаконное производство наркотиков возросло в 30 раз. США и НАТО, выдавая себя за защитников демократии и приверженцев норм международного права, зачастую не утруждают себя жестким контролем и ответственностью за правомерность применения военной силы в ходе конфликта». Валерий Герасимов делает из этого неутешительный вывод: «Существует угроза переноса активности исламских экстремистов не только на весь регион, но и за его пределы». Вполне понятно, Россия реагирует на подобные вызовы. И реагирует, похоже, активно. Центральноазиатский замысел проверочных маневров 1 июля 2014 года завершились проверочные военные учения российской армии, в которых участвовали войска Центрального военного округа, а также силы и средства ВДВ, ВВС, РВСН и других видов и родов Вооруженных сил РФ. Их отличительной особенностью стало то, что за относительно короткий срок на значительные расстояния - свыше трех тысяч километров - было переброшено несколько соединений российской армии. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий признал, что перед войсками была поставлена задача отреагировать на возможные изменения в Центральной Азии. По его словам, Россия способна за три дня создать практически армию на любом «операционном направлении». Так, за два дня в совершенно другие регионы РФ были переброшены воздушно-десантная дивизия и бригада ВДВ, совершено 96 рейсов Ил-76. Причем 98-я дивизия ВДВ переброшена была с техникой, подтвердил главнокомандующий ВВС генерал-лейтенант Виктор Бондарев. Согласно официальной версии Минобороны, лейтмотив этих маневров - проведение миротворческой операции, связанной с выводом международных войск из Афганистана. «Мы отработали совершенно конкретную задачу, связанную с грядущим выводом коалиционных сил из Афганистана, и, конечно, мы не можем не обращать внимания на события, которые происходят у границ наших соседей и наших коллег по ОДКБ. Поэтому мы отрабатываем разного рода сценарии и проводим это в рамках, в том числе, внезапных проверок», - об этом на селекторном совещании по итогам учений заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обращает на себя внимание значительный масштаб этих учений, в которых было задействовано свыше 65 тыс. военнослужащих, 5,5 тыс. единиц автомобильной и бронетанковой техники, более 180 самолетов и 60 вертолетов. По численности и боевому составу эта группировка сопоставима с той, что силы НАТО сейчас сосредоточили во всем Афганистане. Это, конечно, впечатляет. Но пока Россия действовала на своей территории. И Афганистан, казалось бы, далеко. Прямой границы России с этой страной нет. А значит, экспорт нестабильности из Афганистана в РФ поначалу будут сдерживать буферные государства, которые с ним граничат – это Таджикистан, Узбекистан и Туркмения. Между тем, только в Таджикистане Россия имеет свои воинские контингенты. Узбекистан и Туркмения обеспечивают военную безопасность на южной границе СНГ самостоятельно. Это, конечно, представляет для безопасности РФ определенную проблему. Но на официальном уровне данная проблема Москвой не выпячивается. И отражение возможных угроз, идущих из Афганистана, Россия планирует осуществить силами своих двух военных баз, дислоцированных в Таджикистане и Киргизии. Именно на их территории действовали проверочные группы Генштаба во время внезапной проверки ЦВО. Информируя о ходе внезапных проверочных маневров, Минобороны сообщало, что в течение 21-27 июня 2014 года практически все российские подразделения были выведены на военные полигоны, где проверялось их боевое мастерство в стрельбе из штатного вооружения. Кроме того, Генштаб, подняв войска по тревоге, имел цель сконцентрировать их для участия в трех крупных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщает военное ведомство РФ, 15-18 июля на Чебаркульском полигоне состоятся командно-штабные учения Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) центральноазиатского региона «Рубеж-2014». Они ставят целью «отработку задач, связанных с прикрытием афгано-таджикской границы». С 29 июля по 1 августа 2014 года на территории Киргизии в учебном центре «Ала-Тоо» пройдут миротворческие учения ОДКБ «Нерушимое братство-2014». Тема маневров в Киргизии - «Подготовка и ведение операции по поддержанию мира коллективными миротворческими силами ОДКБ в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ». А с 18 по 22 августа на территории Казахстана ожидается проведение маневров «Взаимодействие-2014», в которых примут участие Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ. В том, что Москва и ее союзники готовятся к таким масштабным учениям в нескольких государствах СНГ, говорит о том, что отпор возможной нестабильности, идущей из Афганистана, Москва будет осуществлять не только сама, но и со своими партнерами по ОДКБ. Однако нельзя не заметить, что в подобных проектах никак не фигурируют Узбекистан и Туркмения. Узбекистан, как известно, не согласный с формированием коалиционных сил и группировок в ЦА, приостановил свое членство в ОДКБ, а Туркмения по-прежнему заявляет о своем нейтралитете. В связи с этим возникает вопрос: сумеют ли эти страны сдержать экспорт нестабильности из Афганистана и обеспечить безопасность на своих южных рубежах? Дополнительные риски для Узбекистана и Туркмении Казалось бы, анализ показывает, что и Узбекистан и Туркмения - самодостаточные в военном отношении страны. Скажем, обеспечивать свою безопасность Узбекистану во многом помогают страны НАТО, которые сформировали в Ташкенте свое постоянное представительство, а США планирует вновь воссоздать в этой стране военно-воздушную базу. К тому же сам узбекский лидер Ислам Каримов в содружестве со своим союзником Рашидом Дустумом достаточно плотно контролирует северные провинции Афганистана, населенные, в основном, узбеками. Эти провинции, по существу, с одобрения НАТО, негласно взяты под протекторат Узбекистана. Граница же Туркмении с Афганистаном – непродолжительная, и провинции, которые здесь расположены, уже испытывают иранское влияние. Таким образом, Туркмения тоже как бы защищена от непредсказуемого экспорта из Афганистана после ухода оттуда международных сил. Между тем риски в военном плане для этих стран все же есть. И они заключаются в следующем.

А) Для Узбекистана. Сближение Ташкента с НАТО формирует у талибов ответную агрессивную реакцию. Когда влияние миссии ISAF в Афганистане спадет, талибы, конечно же, используя Исламское движение Узбекистана, постараются более активно действовать не только на территориях, контролируемых Дустумом, но и в целом в самом Узбекистане. И не исключено, что объекты НАТО на территории этой страны в первую очередь будут подвержены нападению со стороны исламистов. Учитывая определенную социальную напряженность в Узбекистане, недовольство режимом Ислама Каримова, часть населения может поддержать действия талибов и ИДУ в этой стране. И здесь возможен конфликт, подобный тому, что сейчас тлеет на российском Северном Кавказе. Вряд ли НАТО ввяжется в активную помощь режиму Ислама Каримова… Б) Для Туркмении. Тоталитарный режим, существующий в этой «нейтральной» стране, на самом деле аморфный и неэффективный. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов силой репрессивного аппарата – армии и полиции - способен пока поддерживать свою власть в стране. Но в государстве набрала вес афганская и международная наркомафия. Как отмечает казахстанский аналитик Жандос Майтыбаев, есть факты причастности к торговле наркотиками представителей силовых ведомств Туркмении. По оценкам специалистов по борьбе с наркотиками, 10 процентов от всего объема перевозимых из Афганистана наркотических веществ оседает в стране. Другой казахстанский политолог Досым Сатпаев считает, что Туркмения уже является одним из основных коридоров транспортировки наркотиков, однако общая закрытость страны затрудняет получение информации о наркотрафике. Любая попытка официального Ашхабада изменить здесь ситуацию будет связана с большими конфликтами и возможной сменой руководства страны. Здесь также, как и в Узбекистане, возможен сценарий усиления влияния исламистов. Насколько вероятен приход к власти талибов? В российском военном ведомстве и руководстве ОДКБ хорошо понимают, что отрешенность Туркмении и Узбекистана от активного военного сотрудничества с РФ и ее союзниками несет потенциальные риски для всего региона ЦА. Данный вывод усиливается тем, что по оценкам начальника Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ ГШ) генерал-лейтенанта Игоря Сергуна на основе данных «математического моделирования трех наиболее вероятных сценариев развития ситуации в Афганистане», существует значительная вероятность прихода к власти движения «Талибан» (0,27). При этом, полагают в российском Генштабе, «будет возрастать угроза переноса боевых действий в соседние с Афганистаном республики Средней Азии». «Захват власти Исламским движением талибов возможен в случае полного отказа зарубежных стран от размещения своих войск в Афганистане или существенного ограничения полномочий иностранных воинских контингентов, - отмечает генерал Сергун. - В этом случае прогнозируется резкое расширение влияния и наращивание масштабов диверсионно-террористической деятельности талибов, что позволит им установить свой контроль практически над всей территорией страны. При таком сценарии сохранится высокий потенциал незаконных вооруженных формирований, обладающих разветвленной сетью лагерей подготовки боевиков международных террористических организаций. Это обстоятельство создаст реальную угрозу переноса боевой активности исламистов на территории сопредельных, прежде всего центральноазиатских, государств в целях захвата власти в этих республиках», -говорит начальник ГРУ. Он также считает, что сохранение существующего режима в Кабуле возможно только при ограниченном военном присутствии в Афганистане западных государств. (Вероятность такого сценария оценивается в 0,39). При этом почти с такой же вероятностью (0,31) Генштаб оценивает сценарий , связанный распадом Афганистана на национальные анклавы. «Распад Афганистана на национальные анклавы возможен, если Исламское движение талибов и его союзники предпримут попытку установления контроля над всей территорией Афганистана. В этом случае национальные меньшинства, прежде всего таджики, узбеки, туркмены, хазарейцы, проживающие преимущественно в северных и западных районах страны, могут оказать вооруженное сопротивление талибам, что приведет к территориально-политическому размежеванию страны с возможностью распада Афганистана на различные квазигосударственные образования». Данные прогнозы были озвучены на III Московской конференции по международной безопасности, которую Минобороны РФ организовало в мае 2014 года. И, конечно, такие прогнозы имеют право на существование. В постсоветской России представители ГРУ ГШ ВС РФ (Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации), которые являются признанными аналитиками, до этого еще не разу открыто не высказывали свои точки зрения по тем или иным событиям в мире. Для Афганистана они почему-то сделали исключение. Сергун говорит, что при построении модели, связанной с выше опубликованными прогнозами, было «принято во внимание свыше 300 факторов, способных в той или иной степени оказать влияние на обстановку. Среди них - потенциал и текущие возможности различных внутриполитических сил, экстремистских группировок, интересы и деятельность иностранных государств по их отстаиванию, а также физико-географические и социально-экономические особенности Афганистана». Начальник ГРУ Генштаба России также отмечает, что «безусловно, большое влияние на развитие ситуации в Афганистане оказывают выборы нового главы государства. Вместе с тем анализ программ основных кандидатов, претендующих на пост президента Афганистана, свидетельствует о том, что независимо от того, кто победит во втором туре выборов, военно-политический курс Кабула кардинальных изменений не претерпит. Объективная зависимость Афганистана от зарубежной финансовой и военной помощи предопределяет в качестве приоритета внешнеполитической деятельности нового афганского правительства наращивание сотрудничества с Соединенными Штатами». А что предпримет Россия? Таким образом, мы видим, что в Генштабе РФ с тревогой и озабоченностью прогнозируют ситуацию в Афганистане и вокруг него. Российские военачальники много здесь говорят о роли США и Запада. Однако несколько в тени остается то, какие действия предпримет Россия. Официально и открыто министром обороны РФ Сергеем Шойгу на III Московской конференции было сказано лишь следующее: «Мы укрепляем свои военные базы за рубежом, в частности, в последнее время нами были предприняты усилия по укреплению российских военных баз в Таджикистане и Киргизии — увеличена численность авиационной составляющей на авиабазе в Канте, переведена на дивизионный состав 201-я база. Россия не забывает также о своих союзниках и друзьях, мы участвуем в усилении вооруженных сил стран ОДКБ и ШОС», — заключает Сергей Шойгу. Сказанное министром обороны – общеизвестные факты. Между тем, конечно же, у России есть конкретные планы, как она будет действовать, реагируя на ситуацию в Афганистане. И, конечно же, о них можно рассуждать только гипотетически, анализируя последние действия Минобороны, а также замыслы международных учений, проводимых ОДКБ в ЦА. Так что конкретно может предпринять Россия? 1. Можно с высокой вероятностью сказать, что пока в Афганистане действуют международные военные силы, и в первую очередь США, Россия вряд ли предпримет какие-либо действия на территории этой страны. Генерал Сергун на III Московской конференции заявил: «Можно с уверенностью говорить, что военное присутствие США в Афганистане сохранится как минимум до 2024 года. Вместе с тем это не окажет значительного влияния на снижение боевого потенциала вооруженной оппозиции. Действующие на территории страны радикальные исламские группировки, по нашей оценке, по-прежнему будут являться главным источником террористической угрозы для Центральной Азии». Таким образом, можно предположить, что Россия в ближайшие 10 лет, если официальный Кабул активно поддержит США и НАТО, будет планировать боевые действия и применение своих войск именно только на территории центральноазиатских стран СНГ, защищая себя и своих союзников. 2. Основные военные усилия Россия сосредоточит в Таджикистане. Здесь развернута ее 201-я военная база – самая большая сухопутная группировка РФ за рубежом. Для укрепления своих позиций здесь ей нужна, кроме наземных войск, и база ВВС. Между тем российско-таджикские переговоры по аэродрому Айни, по мнению Москвы, неоправданно надолго затянулись. Однако нет больших опасений, что Душанбе откажет Москве. Рано или поздно, но в Таджикистане у России будет своя база ВВС. Вместе с авиабазой в Канте (Киргизия) это будут два опорных плацдарма для развертывания, если будет необходимо, переброшенных из РФ дополнительных сил для отпора возможной агрессии со стороны талибов на южной границе СНГ. Не исключено, что между Россией и ее союзниками по ОДКБ в ЦА (Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном) будет заключено соглашение, по которому внезапные проверочные масштабные маневры с переброской российских войск, подобные тем, что имели место в июне 2014 года, будут проходить на их территории. 3. Россия же, конечно, будет стремиться вернуть Узбекистан и Туркмению в лоно своих интересов. Но будет это делать, в основном, дипломатическими путями, одновременно развивая военное и военно-техническое сотрудничество с ними. 4. Главными международными партнерами по нейтрализации угроз из Афганистана, помимо стран СНГ, будут, конечно же, Индия, Китай и Иран. Вероятнее всего, что в угрожаемый период российский Генштаб спланирует с ними ряд военных мобильных операций по уничтожению баз талибов на территории Афганистана без долговременного расположения войск и сил на этой территории. Можно рассматривать и другие варианты действий ВС РФ в ЦА. Это будет происходить в зависимости от того, как будет складываться там ситуация. Три основные варианта развития ситуации в Афганистане ГРУ Генштаба ВС РФ спрогнозировало. И по ним ясно, что Россия вряд ли будет ввязываться в конфликты на территории самого Афганистана. Это будет очень затратно и неэффективно для Москвы. Владимир Мухин, обозреватель «Независимой газеты» - специально для «Ферганы.Ру» Туркменистан: Министры и депутаты организованно проводят отпуск на рыбалке с президентом 2014-07-14 16:22 ИА Фергана.Ру  Гурбангулы Бердымухамедов Как сообщает Хроника Туркменистана, вечером 12 июля туркменское телевидение показало рыбалку туркменских министров во главе с Бердымухамедовым, которая проводилась в курортной зоне «Аваза» на берегу Каспия в городе Туркменбаши. Одинаково одетые люди с одинаковыми удочками и ведерками, сидя на одинаковых табуретках, накрытых одинаковыми атласными чехлами, ловили одинаковую, по всей видимости, рыбу. При этом клевало почему-то только у президента. Каждая пойманная им рыба вызывала восторг и аплодисменты остальных высокопоставленных рыболовов.  Правительство на рыбалке В Туркменбаши министры прибыли из Ашхабада спецрейсом 11 июля. Вместе с ними в самолете «Туркменских авиалиний» прилетели приобретенные в прошлом году велосипеды. Вероятно, чиновников ожидают велопробеги, подобные тому, который они совершили утром 9 июля в Ашхабаде. Колонну высокопоставленных велосипедистов возглавил Бердымухамедов. «Лидер нации посвятил предрассветные часы занятиям спортом. К велосипедному кроссу присоединились руководители военных и правоохранительных органов», - сообщает Туркменистан-Золотой век. Велопрогулка стартовала от предгорий Копетдага, маршрут пролегал «по красивейшим магистралям южной части столицы, вдоль которых выстроились великолепные беломраморные здания, придающие своей архитектурой парадный и нарядный вид главному городу страны». Крутя педали, Бердымухамедов «акцентировал внимание на дальнейшем повышении уровня патриотического воспитания воинов, на значимости широкой пропаганды среди личного состава Вооруженных Сил Туркменистана принципов здорового образа жизни, отметив необходимость активизации проводимых соответствующих мероприятий». Велопрогулке предшествовал пятикилометровый марш-бросок, который министры совершили накануне, 8 июля, - в военном камуфляже и с рюкзаками за спиной, вес которых, согласно спецраспоряжению, должен был составлять не менее 15 килограммов. Учитывая возраст чиновников и температуру воздуха, которая доходила до +45 градусов по Цельсию, испытание было очень суровым. По информации «Хроники Туркменистана», за экипировку каждый из участников похода заплатил по 300 манат ($105). Такой активный совместный отпуск министров и президента Туркменистана, похоже, становится традицией. В июле прошлого года практически весь руководящий корпус Туркменистана также провел десятидневный отпуск на побережье Каспийского моря. Во главе с президентом. О том, удалось ли в итоге высокопоставленным отпускникам поправить здоровье, потерять лишние килограммы и набраться «новых сил для предстоящей большой работы и решения поставленных на следующее полугодие важных задач по социально-экономическому развитию Туркменистана», не сообщается. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||