| ← Июль 2015 → | ||||||

|

5

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

11

|

12

|

|||||

|

19

|

||||||

|

26

|

||||||

|

27

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Афганистан: <<Талибан>> официально подтвердил смерть Муллы Омара. Переговоры с правительством отложены

|

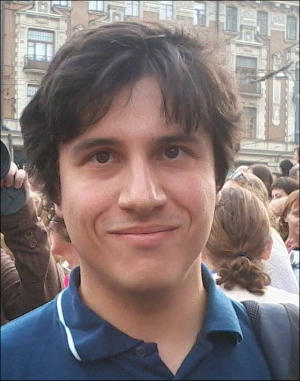

Афганистан: «Талибан» официально подтвердил смерть Муллы Омара. Переговоры с правительством отложены 2015-07-31 11:22 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Заявление распространено от имени пресс-секретаря движения Забиуллы Моджахеда, брата и старшего сына лидера талибов - муллы Абдул Манана Ахунда и Мохаммада Якуба. По их словам, Мулла Омар с 2001 года находился в Афганистане и умер от болезни, название которой не приводится, как и не указывается точное место и время смерти лидера движения, передает Khaama Press. «Муллы Омара больше нет, но мы должны сохранить то, что он передал нам, и продолжить его путь», - говорится в заявлении. Его авторы утверждают, что создатель и лидер движения оставил после себя «отлаженную структуру». Кто займет место Муллы Омара, в заявлении талибов не говорится. По информации Khaama Press, руководителем движения назначен мулла Ахтар Мохаммад Мансур, который, по одной из версий, является убийцей Муллы Омара. Ранее высказывалось предположение, что лидером талибов будет назначен сын скончавшегося муллы Мохаммад Якуб. Между тем, аналитики, опрошенные TOLOnews, высказали сомнение в том, что движение «Талибан» сохранит целостность, поскольку этому препятствуют как смерть Муллы Омара, так и серьезная напряженность в отношениях между Ахтаром Мохаммадом Мансуром и влиятельным талибом Абдулом Каюмом, а также появление так называемого «Исламского государства» (бывш. «Исламского государства Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб.). Тем временем, вечером 30 июля, министерство иностранных дел Пакистана заявило, что долгожданный второй раунд мирных переговоров между правительством Афганистана и «Талибаном», назначенный на 31 июля, отложен – «в связи с сообщениями о смерти Муллы Омара и создавшейся неопределенностью, по просьбе руководства афганских талибов», передает TOLOnews. В заявлении высказывается надежда, «что руководство «Талибана» продолжит участвовать в процессе мирного урегулирования в целях содействия установлению прочного мира в Афганистане». Напомним, с инициативой переговоров с движением «Талибан» президент Афганистана Ашраф Гани выступил в феврале 2015 года, заявив, что в настоящее время сложились лучшие условия для мирного процесса, чем за все 36 лет непрерывных войн на афганской территории. Однако до последнего времени талибы отказывались от официальных переговоров с правительством, настаивая на полном выводе из страны иностранных военных. Впервые официальные переговоры между сторонами прошли 7 июля в столице Пакистана Исламабаде. Делегацию афганского правительства возглавлял заместитель министра иностранных дел Хекмат Халил Карзай, сторону талибов представляли бывший замминистра иностранных дел талибов мулла Джалил и один из лидеров движения Кари Дин Мухаммад. Стороны договорились продолжить контакты по окончании священного месяца Рамадан. От имени Муллы Омара было сделано заявление по случаю праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам, Орозо-айт, Ураза-хайит), в котором говорилось, что верховный лидер талибов поддерживает переговорный процесс с афганским правительством, но обещает продолжать борьбу до тех пор, пока все иностранные войска не покинут Афганистан. Афганские власти возлагают надежды на то, что переговоры с вооруженной оппозицией позволят приблизить восстановление мира в стране, и рассчитывают на скорое сокращение числа атак боевиков. США: Обвиняемый в терроризме Фазлиддин Курбанов рассказал о своей семье и заявил о своей невиновности 2015-07-31 12:56 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Фазлиддин Курбанов дает показания 30 июля. Фото 7KTVB По словам Курбанова, его семья приехала в США в 2009 году, спасаясь от преследований властей Узбекистана. «Когда я учился в школе, говорил, что я мусульманин. Но я был им частично», - сказал Курбанов через переводчика. Мечеть он посещал лишь дважды в год, участвуя в отмечаемых на государственном уровне религиозных праздниках, не соблюдал пять столпов ислама, в том числе – чтение молитвы по пять раз в день. Его родители работали на винном заводе, сам Фазлиддин, окончив школу, стал продавать водку, хотя последователи ислама должны воздерживаться от употребления алкоголя, поясняет подсудимый. Проблемы начались, когда отец Курбанова принял христианство. Девяносто три процента узбеков - мусульмане, и переход в другую религию не вызвал одобрение у правительства страны, пояснил Курбанов: «Вы не можете практиковать религию в Узбекистане. Мои родители стали христианами, и их стали преследовать. Вот почему они были вынуждены покинуть Узбекистан». Вскоре, опасаясь расправы, Фазлиддин вместе с женой уехал из страны: «Они [власти Узбекистана] хотели посадить моего отца в тюрьму. Когда родители уехали, представители власти начали приходить в мой дом и расспрашивать меня об отце. Вот почему мне пришлось уехать». Сначала Курбановы приехали в Казахстан, где родился сын Фазлиддина. Они подали документы на получение статуса беженца и в 2009 году приехали в Бойсе: сначала родители и сестра Фазлиддина, через несколько месяцев к ним присоединился Курбанов вместе с женой и сыном. По словам Фазлиддина, он изо всех сил пытался найти работу США, но мешало плохое владение английским языком. В декабре, спустя четыре месяца после прибытия, он нашел работу на предприятии Alley Heating and Cooling, занимающемся отоплением, - с помощью церкви: Курбанов и его жена стали практикующими христианами. Фазлиддин был единственным кормильцем семьи. Летом 2010 года он оставил работу и переехал в Нью-Йорк по совету двоюродного брата, который сказал ему, что там он сможет заработать больше. Фазлиддин получил аналогичную предыдущей работу в Бруклине, но через четыре месяца вернулся в Бойсе: «Родители позвонили мне и сообщили, что маме требуется серьезная операция на сердце». По возвращении из Нью-Йорка Курбанов снова решил стать мусульманином. Власти США обвиняют его в попытке отправить материальную поддержку – деньги и программное обеспечение - Исламскому движению Узбекистана (ИДУ), объявленному террористической организацией. Сейчас движение связано с пакистанскими талибами, но родилось в 1991 году в качестве оппозиции к режиму президента Узбекистана Ислама Каримова, получившего полноправную власть после распада СССР. По словам Курбанова, многие узбеки хотели, чтобы страна, избавившись от контроля Советов, стала жить по мусульманскому праву, «президент Узбекистана в первую очередь пообещал выполнить эту просьбу людей, но не сдержал обещания». Обвинение утверждает, что Курбанов стал общаться с членом ИДУ по Skype, заявлял о своих планах атаки против США и клялся оказать движению, связанному с талибами, помощь деньгами и программным обеспечением. Конфиденциальный источник ФБР свидетельствовал ранее в суде, что Курбанов называл целью атаки военные базы или парк Бойсе - во время празднования Дня Независимости США. В ходе обысков, проведенных в съемной квартире Курбанова в ноябре 2012 года и мае 2013-го, агенты ФБР нашли взрывоопасные компоненты, включая нитрат аммония, ацетон, алюминиевый порошок и взрывчатую смесь Tannerite. Но Курбанов продолжал настаивать, что он не сделал ничего плохого, а с ИДУ связался, чтобы найти друга детства. Он утверждает, что хотел пообщаться с представителями террористического движения, чтобы узнать их намерения, собрать информацию и передать ее американским властям: «Я никогда не говорил, что я террорист или что я заодно с террористами». Однако агенты ФБР заявили, что верить Курбанову нельзя, тем более что он несколько раз менял свои показания. Процесс продолжится 31 июля. Напомним, Фазлиддин Курбанов был арестован в Бойсе в 2013 году и с тех пор находится под стражей. Летом того же года слушания по его делу были отложены на год и возобновились только в декабре 2014-го. Курбанов обвиняется в вербовке людей, поставках программного обеспечения и денежных средств «Исламскому движению Узбекистана». Ранее сообщалось, что полиция нашла в квартире Курбанова боеприпасы и взрывчатые компоненты, были изъяты многочисленные жесткие диски, компьютеры и телефоны. Агент ФБР, который передал разговор Фазлиддина о возможной цели - военной базе США - был среди тех, кому Курбанов показывал, как изготавливать бомбы. Если Фазлиддина признают виновным, ему грозит до 20 лет по обвинению в заговоре и до 10 лет за хранение взрывного устройства. Федеральный следственный совет Солт-Лейк-Сити вменяет Курбанову также и распространение информации о взрывчатых веществах, разрушительных устройствах и оружии массового поражения, но этот кейс пока не рассматривается. Подробнее с делом узбекского беженца можно ознакомиться в материалах «Дело Фазлиддина Курбанова, или Как в США преследуют оппонентов Ислама Каримова, «США: ФБР предоставило в суд доказательства вины узбека-беженца Фазлиддина Курбанова, обвиняемого в терроризме», «США: Суд над узбекским беженцем Курбановым, обвиняемым в подготовке терактов, может пройти в закрытом режиме», «Прокуроры США: Обвиняемый в терроризме Ф.Курбанов общался с «Исламским движением Узбекистана» по Skype». Анальгин как панацея, или сколько стоит потерянное здоровье трудового мигранта 2015-07-31 13:24 ferghana@ferghana.ru (Нигора Бухари-заде) Современная медицина придерживается принципа «легче предупредить болезнь, чем ее лечить». Но в отношении трудовых мигрантов этот принцип работает далеко не всегда. Как показывают исследования, девять из десяти трудящихся в России иностранных работников из стран Центральной Азии не обращаются за медицинской помощью. Однако это вовсе не говорит о том, что у всех приезжих – богатырское здоровье. Как раз наоборот. У мигрантов более тяжелые условия жизни и труда, а это значит, что и состояние здоровья у большинства из них далеко не благополучное. Но времени и средств на походы по врачам у них нет – «не для этого приехали», говорят они. «Эффект здорового мигранта» Иду по московской улице. Рабочие из Азии ремонтируют тротуар. Подхожу, здороваюсь, пытаюсь разузнать, как здоровье, не болит ли чего, давно ли были у врача. Молодые парни – похоже, что из Узбекистана – смущенно улыбаются и отворачиваются. Мужчина лет 45-ти, представившийся Ойбеком, тоже с улыбкой коротко отвечает вопросом на мой вопрос: - Зачем к врачам ходить, если ничего не болит? - Вообще никогда не болеете? – уточняю. - Ну, бывает. Иногда – рука, иногда – голова. Но в больницу не ходим. Там платить нужно. Не для этого сюда приехали. - А если что-нибудь начнет болеть? - Анальгин хорошо помогает, - отвечает Ойбек. Ойбек далеко не одинок в игнорировании собственного самочувствия. Исследование Национального исследовательского университета Высшей школы экономики по вопросу доступа трудовых мигрантов из Центральной Азии к медицинской помощи в Москве показало, что девять из десяти работников-азиатов не пользуются услугами медучреждений. Даже заболев, они предпочитают самолечение. - В научной литературе есть такое понятие, как «эффект здорового мигранта». Мигрант по определению здоров, он не может болеть, у него нет времени думать о своем здоровье. И даже если у них происходят какие-то разрушающие здоровье процессы, они это вытесняют из сознания. В России мигранты игнорируют свои болезни. Они говорят: «Займусь здоровьем, когда приеду домой. Вот у меня будет два месяца, тогда и похожу по врачам». А здесь они мобилизуют свои силы, в крайнем случае – идут в аптеку, покупают самые дешевые обезболивающие, заглушают болезнь и выходят больные на работу. Из-за этого многие болезни переходят в запущенное состояние, острую форму, - рассказывает «Фергане» научный сотрудник НИУ ВШЭ Даниил Кашницкий. Мигранты практически никогда не берут больничный. С теми, кто на нелегальном положении, понятно – у них нет никаких социальных гарантий. Но даже те, кто работает по патенту и в обязательном порядке приобретают полис Добровольного медицинского страхования (ДМС), не пользуются законной возможностью побыть нетрудоспособными. Обращение к врачам – в самых экстренных случаях, когда речь идет уже о вызове «скорой». Самые типичные поводы для таких обращений – травматизм на работе у мужчин и гинекологические проблемы у женщин. Что дает мигранту полис ДМС? - Многие мигранты думают, что медицинский полис – это просто бумажка, необходимая для получения патента, и очень удивляются, когда мы им говорим, что они имеют право бесплатно записаться на прием, например, к терапевту. В страховом договоре указаны медучреждения и ограниченный круг специалистов, к которым они в случае необходимости могут обратиться за счет полиса. Бывает, что нам звонят с жалобами на то, что кого-то отказались принять в той клинике, которая указана в договоре. Мигранту говорят: извините, мы по этим полисам обслуживание не ведем, обратитесь в другую клинику. Обычно дают контакты другой клиники. То есть ДМС не всегда предоставляют те возможности, которые перечислены в договоре. Большинство видов обследования и анализов полис не покрывает, - говорит юрист Интеграционного центра «Миграция и закон» Хосият Имомназарова. Цена полиса ДМС для трудового мигранта колеблется в среднем от двух до четырех тысяч рублей в зависимости от количества медуслуг и страховой суммы. Минимальный набор медицинских услуг включает в себя все виды экстренной и неотложной помощи при приступах аппендицита, травмах мягких тканей, переломах костей и суставов, повреждении внутренних органов, ожогах и обморожениях, отравлениях продуктами, газами и химикатами, иногда – неотложную стоматологию (при травмах, абсцессах). Застрахованному мигранту гарантируются прибытие «скорой помощи», транспортировка до больницы и трехдневное лечение в стационаре, при необходимости – операция. Стоимость полиса зависит и от возраста иностранца – для людей старше 60-ти лет его цена начинается от 9.000 рублей. Однако большинство мигрантов не используют полис, поскольку не видят в нем смысла: Женщина, 34 года, гражданка Таджикистана: «У меня проблемы со спиной. Я целый день стою на рынке, но не могу отлучиться, чтобы сходить к врачу. И на всякие процедуры у меня денег нет. Я отправляю деньги своим дочкам и надеюсь, что, когда они вырастут, им не придется так горбатиться, как мне» (исследование НИУ ВШЭ). Женщина, 45 лет, гражданка Таджикистана: «У моей двоюродной сестры страховой [полис]. Я ей говорю: вот пойдешь по такому-то адресу, в детскую поликлинику, и своего сына запишешь в эту поликлинику. Она говорит: «Я туда ходила, на меня так орали, что я теперь не хочу туда идти» (исследование НИУ ВШЭ). - Существуют негласные барьеры, мешающие мигрантам воспользоваться какими-то услугами из-за боязни плохого отношения к ним принимающего общества. Мигранты остро чувствуют свою социальную изоляцию. Так, в Москве существует неформальное правило трех дней – в больнице не держат более этого срока. Но нигде в законодательстве такой нормы не прописано. Это правило распространяется на всех, у кого нет полиса ОМС (обязательного медицинского страхования, который получают россияне и иностранцы, легально проживающие в России – прим. ред.), а это, естественно, иностранцы, временно пребывающие в России. Медсестра одной из больниц рассказала нам о женщине-мигрантке, которая поступила к ним с сепсисом после самостоятельной попытки сделать аборт. Она пролежала три дня, и когда острый период прошел, врачи предложили ей либо покинуть больницу, либо остаться на платных условиях. Киргизские клиники: там, где «свои» врачи Боязнь дискриминации вынуждает трудовых мигрантов из Центральной Азии обращаться за медпомощью на самых поздних этапах болезни. При этом они стараются находить «своих» врачей. Это поняли в посольстве Кыргызстана, при содействии которого несколько лет назад в Москве открылась первая клиника под названием «Маяк», ориентированная на прием трудовых мигрантов из Центральной Азии. Вскоре по Москве открылись еще порядка 20-ти подобных частных клиник, но «Маяк» остается самой крупной – в ней принимают более 30-ти специалистов разного профиля, в основном – из Киргизии, есть врачи из Узбекистана и Таджикистана. За этими медцентрами в народе так и закрепилось название «киргизские клиники». Все они действуют легально, имеют необходимые лицензии. Больше половины пациентов в них составляют киргизы, значительно меньше – узбеки и таджики. Приходят также мигранты из других стран и даже москвичи, потому что дешевле.

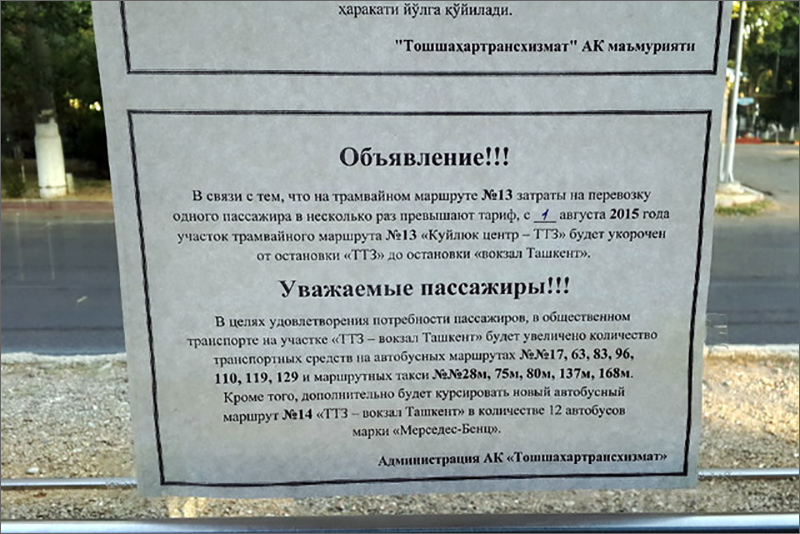

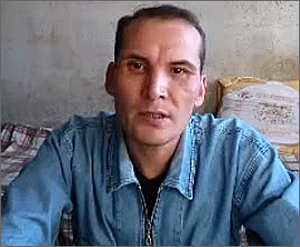

«Киргизские клиники» адаптировались под график трудовых мигрантов: работают без выходных и по вечерам. Как уже отмечено, их отличают более низкие цены. Кроме того, за повторный прием врачи чаще всего денег не берут. Но есть у этих клиник и другие, не менее важные, преимущества. Врач из «киргизской клиники»: «Я больше работаю как психолог. Они приходят, им сначала нужно рассказать о себе. А потом только о болезнях. Я, например, знаю и киргизский, и узбекский язык. К нам приходят узбеки, которые абсолютно не знают киргизский. А я понимаю и тот, и этот. Общаюсь с пациентами и на узбекском, и на киргизском. Удобно» (исследование НИУ ВШЭ). Многие переселенцы из центральноазиатских республик, уже имеющие российское гражданство или вид на жительство и, соответственно, полис ОМС, тоже предпочитают приходить на прием к «своим» врачам, так как считают, что «свои» не обманут – доверия им больше. - Пришла ко мне 35-летняя женщина-киргизка вся в слезах. Говорит, что ходила в московскую частную клинику. Там врач сделала УЗИ и сказала, что у нее рак матки и матку нужно удалить. Операция будет стоить 150 тысяч рублей. Когда я посмотрела, я ожидала увидеть хотя бы миоматозные узлы. Но матка совершенно здоровая. Позвала другого врача, 50-летнего опытного гинеколога, и еще одного врача – смотрели втроем. Ничего нет. А бедная женщина уже собралась уезжать в Киргизию на операцию и родных оповестила, что у нее рак. Я ей говорю: прежде чем давать показания на операцию, тебя должны были обследовать – взять анализы на цитологию, биопсию, а только потом говорить об операции, - рассказала «Фергане» врач-гинеколог в одной из «киргизских клиник». Феминизация миграции и женское здоровье Женское здоровье – отдельная тема, особенно на фоне феминизации трудовой миграции. Эту тенденцию отчетливо показывает статистика. Наибольшую динамику роста имеет киргизская женская миграция, которая за последние пять лет удвоилась – с 20-ти до 40-ка процентов. Из 520 тысяч граждан Киргизии, находившихся в России в начале июля этого года, 204 тысячи составляли женщины. В Узбекистане и Таджикистане также отмечается рост женской миграции, но он не такой значительный, как в Киргизии. Это связано с тем, что в предыдущие годы для киргизских граждан существовала облегченная процедура получения российского гражданства, и многие его получили. Это дает им преимущества в сравнении с узбеками и таджиками. А в связи со вступлением в ЕАЭС гражданам Киргизии уже не нужно будет получать патент, отмечает Даниил Кашницкий:  Даниил Кашницкий. Фото с его страницы в «Фейсбуке» Нежелательные беременности и ненужные дети Многие разведенные женщины и вдовы из стран Центральной Азии вынуждены уезжать в Россию на заработки. Детей они оставляют мамам, сестрам или другим родственникам. Миграция не только феминизируется, она еще и молодеет. Так, в Киргизии в последнее время в миграцию отправляется все больше совсем юных девушек, часто – сразу после школы. - Приезжают молодые девушки из села в Москву. Здесь они чувствуют себя более свободно, раскрепощенно. О контрацепции ничего не знают. Приходят такие девушки ко мне, которые и там не ходили к гинекологу, они даже не знают, как сесть в это кресло. А здесь заводят отношения с парнями. И потом последствия. Если девочка нерожавшая – что делать? Я всегда им советую – рожай. Но выбор за ними – кто рожает, кто нет. Говорю им о последствиях первого аборта. Ко мне также часто приходят женщины с запущенными воспалениями. Им некогда думать о своем здоровье, они приходят, когда уже самочувствие у них совсем плохое, - рассказывает врач-гинеколог одной из «киргизских клиник». Женщина, 25 лет, гражданка Кыргызстана: «Подруга делала недавно аборт. Ездила делать аборт не в «нашу» клинику, а в русскую, чтобы никто не узнал, а то потом кто же женится – это же позор. К гражданскому браку поколение родителей относится с осуждением, но многие молодые киргизы в Москве живут вместе, не регистрируя отношений» (исследование НИУ ВШЭ). - Это очень типичная история, когда девушка начинает здесь встречаться и жить с парнем, а он потом уезжает, потому что у него на родине есть жена. Конечно, она старается делать аборт, но не всегда получается сделать его в срок. Отсюда проблема оставленных детей. Избавиться от нежелательной беременности они стараются втайне от родителей и близких, чтобы те не узнали. Над ними довлеет национальный менталитет и традиции – у девушки не должно быть добрачного секса. И когда все пошло не так, она становится изгоем, – говорит Даниил Кашницкий. Не от хорошей жизни Состояние здоровья мигрантов напрямую связано с условиями их проживания, которые далеко не всегда бывают пригодными или приспособленными для жизни. Тем, кто работает на стройке, работодатели предоставляют вагончики-бытовки. Но, как правило, иностранные работники сами ищут себе жилье. Чаще всего мигрант за 5-6 тысяч рублей снимает койко-место в квартире, в которой могут проживать по 10-15 таких же, как он, приезжих. Люди сосуществуют в тесноте и скученности. - Мигранты живут в антисанитарных условиях, по несколько человек в одном помещении, и приобретают связанные с этим болезни. Иногда в одной комнате живут мужчины и женщины, причем совершенно чужие друг другу. И тут могут быть нежелательные связи, вытекающие из этого болезни и, возможно, насилие. Даже если такое происходит, женщины-мигранты, скорее всего, не расскажут об этом. В отличие от европейских стран, у нас не существует программы предоставления социального жилья для мигрантов. Во Франции, например, социальные общежития были построены, в том числе, для того, чтобы контролировать ситуацию в мигрантской среде, понимать, что происходит внутри мигрантской общины. В Москве, как и в России в целом, этого нет. Эти далекие от человеческих, а порой ужасные, условия, в которых живут мигранты, влекут за собой большое количество других социальных проблем, - подчеркивает ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ Екатерина Деминцева. Но еще несколько лет назад все было гораздо хуже. Работодатели предлагали мигрантам селиться в необорудованных сырых и темных подвалах жилых домов. Часто там жили дворники и подсобные рабочие. Власти Москвы пресекли такую практику, запретив предоставлять мигрантам подвальные помещения для жилья. Сегодня иностранные работники в подвалах не живут. Но проблема нахождения недорогого жилья для них по-прежнему стоит остро. Где правда, а где вымысел Вокруг трудовых мигрантов в российском обществе ходит немало мифов и домыслов, которые зачастую порождаются отсутствием достоверной информации и выдернутыми из общей картины отдельными фактами. Но исследователи легко опровергают эти мифы. Один из них гласит: мигрантки из Азии специально едут рожать в Россию, потому что здесь эта услуга бесплатна. Следует отметить, что платить в России не нужно только за экстренные роды. Ведение беременности мигрантский полис ДМС не покрывает. Встать на учет в женской консультации имеют возможность только обладательницы полиса ОМС, к которым мигрантки не относятся. В частной клинике наблюдение во время беременности стоит немалых денег – их у мигранток тоже нет. Поэтому доступ к наблюдению во время беременности у таких женщин ограничен, что может иметь не очень хорошие последствия. - Рожать в России мигранткам очень сложно и нерационально. Ведь только сам процесс родов является бесплатным, но наблюдение до и после – только за деньги. Поэтому многие из мигранток уезжают рожать домой – и по экономическим причинам, и чтобы быть рядом мамой, родными. Через несколько месяцев они оставляют ребенка родственникам, а сами опять отправляются на работу, - поясняет Даниил Кашницкий. Анализ статистики, проведенный Центром миграционных исследований, показал, что в последние годы доля иностранных родов в Москве устойчиво составляет 7 процентов от общего числа. Как отмечает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская, «никакого растущего потока «родильного туризма» в Россию не наблюдается». Бытует и другое расхожее мнение о том, что больные мигранты сплошь и рядом лечатся за счет российского бюджета. «Зачем нам, россиянам, обслуживать и лечить граждан других стран, когда наши граждане не могу получить качественную и полноценную медицинскую помощь?» - прочитала недавно на форуме в интернете. Между тем, на сегодняшний день ситуация такова, что мигранту доступна только экстренная помощь (при травмах, приступах боли, аппендицита и в некоторых других случаях), все остальные услуги, в том числе обследования и лечение хронических заболеваний, являются платными. Не следует забывать, что с этого года все мигранты для получения патента покупают полис ДМС, а реально обращаются за медпомощью, как видно из исследований, лишь немногие и только в самых крайних случаях. По официальным данным департамента здравоохранения Москвы, расходы московского здравоохранения на граждан, не обладающих полисом ОМС (а это только иностранцы, временно пребывающие в России), составляют порядка двух миллиардов рублей в год. В то же время, как сообщил на днях глава ФМС России Константин Ромодановский, за 6 месяцев 2015 года новая патентная система принесла в бюджеты Федерации более 50 миллиардов рублей. В ФМС ожидают, что в последующие годы объемы поступлений от легализации мигрантов увеличатся еще больше – до 100 миллиардов рублей. - В принципе, лечить все тяжелые болезни, например, последствия травматизма или туберкулез, мигранты предпочитают дома на родине – там и медицина дешевле, и родные рядом. А вообще, ВИЧ и туберкулез – это показания к отъезду домой. И при выявлении таких случаев врачи рекомендуют сразу уезжать. Только на родине у ВИЧ-инфицированных есть возможность бесплатно получать антиретровирусную терапию. Но часто мигранты уезжают домой, даже когда они и здесь могли бы получить помощь, но не знали либо своих прав, либо где есть доступные по стоимости услуги. Из-за социальной изоляции они боятся переступить порог медучреждения, даже обратиться с вопросом. Им легче уехать домой и лечиться там, - говорит Даниил Кашницкий. - К сожалению, в силу многих причин сегодня приезжие у нас не всегда имеют доступ к легальным каналам интеграции. Наверное, стоит задуматься над совершенствованием системы медстрахования, расширить перечень страховых случаев и медуслуг, чтобы иностранцы имели больший доступ к здравоохранению, особенно к амбулаторной помощи. Ведь люди участвуют в экономике нашей страны, они приносят пользу городу, почему они не должны иметь право на получение нормальной медицинской помощи? Например, в некоторых европейских странах, таких как Испания и Италия, даже недокументированные мигранты имеют доступ к здравоохранению. В чьих руках здоровье мигранта Миграционные потоки в Россию из трех республик Центральной Азии: Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – исчисляются миллионами. Ни антироссийские санкции и последовавший за ними финансовый кризис, ни удорожание легализации на российском рынке труда не способствовали существенному снижению миграции. Он того, в каких условиях будут жить и трудиться эти люди, во многом зависит здоровье нации в каждом из наших государств. Разумеется, центральноазиатские страны не заинтересованы в том, чтобы их граждане возвращались домой больными и немощными – это дополнительная нагрузка на сектор здравоохранения в частности и бюджет в целом. Кроме того, здоровье нации – вопрос сохранения и качества ее генофонда. Поэтому перед обществом стоит задача, как минимум, не допустить падения уровня здоровья большой категории людей, находящихся в трудовой миграции. Что могут сделать для этого со своей стороны страны-реципиенты? В первую очередь, повышать осведомленность граждан о своем здоровье, путях передачи ВИЧ, туберкулеза и инфекционных заболеваний, способах предохранения от нежелательной беременности. Как показывают исследования, уровень знаний во всех этих вопросах у мигрантов из постсоветской Азии очень низкий. При выезде мигранты должны быть информированы о том, что только легальное оформление дает им возможность получить страховой медицинский полис, а также о том, в каких случаях они могут им воспользоваться. По логике вещей, ухудшение здоровья трудящихся мигрантов не в интересах и России. Хотя бы по той простой причине, что несвоевременно лечение опять же влечет за собой экстренную госпитализацию, то есть увеличивает долю стационарной помощи, а значит – бюджетные расходы. Специалистам известно, что на лечение запущенной болезни тратится больше денег, чем на профилактику и раннюю диагностику. Поэтому в развитых странах упор делается на первичную помощь, а не стационарную. В постсоветских государствах наоборот – 70-75 процентов расходов приходится на долю госпитальной помощи. Получается, что вылечить у мигранта грипп или ОРВИ на ранней стадии дешевле, чем госпитализировать его на «скорой» с осложнениями. Кроме того, необследованный и не имеющий доступа к диагностике человек может стать источником болезни для десятков других людей. Чтобы этого не происходило, полис ДМС должен открывать перед мигрантами реальный доступ к амбулаторным услугам, а не быть формальной бумажкой для получения патента. Нигора Бухари-заде Узбекистан: Власти Ташкента объяснили сокращение маршрута трамвая №13 затратностью 2015-07-31 14:18 ferghana@ferghana.ru (Фергана) С 1 августа в Ташкенте трамвай №13 будет следовать по сокращенному маршруту, прекратив связывать вокзал «Ташкент» (Северный) с конечной станцией «ТТЗ». Как передает Газета.Uz, 30 июля в вагонах «тринадцатого» появились объявления, в которых сообщается об укорочении линии с 1 августа в связи с тем, что «затраты на перевозку одного пассажира в несколько раз превышают тариф».

Для удовлетворения потребностей пассажиров на этом участке компания «Тошшахартрансхизмат» обещает увеличить количество транспортных средств на автобусных маршрутах №№17, 63, 83, 96, 110, 119 и 129, а также маршрутных такси №№28м, 75м, 80м, 137м и 168м. Кроме того, уже запущен новый автобусный маршрут №14 «ТТЗ - Вокзал «Ташкент», на котором будут работать двенадцать автобусов большой вместимости Mercedes-Benz. На сайтах «Тошшахартрансхизмат», хокимията (администрации) столицы Узбекистана и других официальных ресурсах сообщений об укорочении трамвая №13 до сих пор нет. На проспекте Мирзо Улугбека уже ведется подготовка к демонтажу трамвайной линии от ТТЗ до Ташкентской медицинской академии, где, по неофициальным данным, может быть построена кольцевая станция. Значимость трамвайного маршрута №13 демонстрирует, к примеру, тот факт, что, как пишет Газета.Uz, с начала ХХI века по объемам перевозок он фактически приблизился к линиям ташкентского метро, а по объему выручки стал не только первым маршрутом наземного городского транспорта Ташкента, но и всей республики. «Тринадцатый» - самый протяженный (21,63 километра) и востребованный трамвайный путь в узбекской столице. Напомним, что сокращение трамвайного маршрута №13 производится в рамках очищения так называемой «президентской трассы» от лишнего транспорта, зданий и прохожих. Турция: Против лидеров прокурдской партии возбуждены уголовные дела. Теракты продолжаются. На границе с Сирией возводят стену 2015-07-31 15:59 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Сопредседатели ПДН Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг Демирташу инкриминируют ««подстрекательство части общественности к вооружению с целью выступления против другой части общества» в октябре 2014 года. Расследование ведет Генеральная прокуратура Турции. Как поясняет «МК-Турция», правительство, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обвиняют Демирташа в поддержке прошедших в начале октября 2014 года массовых протестов, в ходе которых турецкие курды выражали возмущение бездействием турецких властей, не желавших помогать сирийским курдам, оборонявшим приграничный сирийский город Кобани от боевиков ИГ (так называемого «Исламского государства», бывш. «Исламского государства Ирака и Леванта», ИГИЛ, ISIS или IS англ., Daesh араб.). Демирташ, выступая на митинге, призвал население «выйти на улицы в знак протеста против резни в городе Кобани». По словам Эрдогана, Демирташ является ответственным за смерть более 30 убитых в ходе протестов человек. Перед отъездом в Китай 29 июля Эрдоган заявил о невозможности продолжения мирного процесса с курдами из-за терактов последнего времени и призвал лишить депутатов от ПДН иммунитета от судебного преследования, чтобы взвалить на них ответственность за действия «террористических групп». В свою очередь, Демирташ отверг обвинения Эрдогана в пособничестве террористам и пояснил, что его партия виновата лишь в том, что сумела набрать 13 процентов голосов на июньских выборах в парламент. В настоящее время Демирташ защищен депутатским иммунитетом, поэтому уголовное дело против него будет заведено только после того, как у прокуратуры появятся конкретные доказательства и основания для предъявления обвинений. Если это произойдет, то стороне обвинения предстоит еще добиться через парламент и Минюст снятия с Демирташа депутатской неприкосновенности. По данным «МК-Турции», 30 июля в парламент уже поступили отчеты по делу, подготовленному прокурорами, стремящимися лишить депутатской неприкосновенности девять политиков: это Селахаттин Демирташ, лидер главной оппозиционной Народно-республиканской Партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу, его заместитель Халук Коч, депутаты НРП Гюрсель Текин, Айкут Эрдогду, Айтуг Атыджи, депутат ПСР Суат Онал, депутаты ДПН Первин Булдан и Файсал Сарыйылдыз. Что касается Фиген Юксекдаг, прокуратуру восточной провинции Шанлыурфа привлекло ее заявление: «Мы опираемся на YPG (отряды народной самообороны), YPJ (женские отряды защиты) и PYD (курдская партия Демократический Союз)», которые являются вооруженными структурами РПК. Юксекдаг пояснила 31 июля, что говоря об опоре на PYD, YPG и YPJ, она имела в виду «опору на силы, которые борются против ИГ. Это не опора на терроризм. Это опора на людей, сражающихся против варварства». Тем временем в Турции продолжаются аресты людей, которых власти подозревают в причастности к таким террористическим организациям, как ИГ, Рабочая партия Курдистана (РПК) и левоцентристская Революционная народно-освободительная партия-фронт (DHKP-C). По данным на 30 июля, в ходе антитеррористической операции, прошедшей в 39 провинциях Турции, властями задержаны 1302 человека. В стране произошло еще несколько терактов. В частности, утром 30 июля в ходе нападения боевиков на специальный моторизованный батальон турецкой жандармерии в горах Габар в юго-восточной провинции Ширнак погибли трое военнослужащих. В восточной провинции Карс боевики атаковали группу работников железной дороги возле района Сарыкамыш, погиб один человек. В южной провинции Адана в перестрелке во время нападения восьмерых неизвестных на полицейский участок 31 июля были убиты двое полицейских и двое боевиков. На теле одного из террористов была обнаружена бомба, которую саперы деактивировали. Остальным боевикам удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в населенном преимущественно курдами приграничном городе Суруч 20 июля взрыв смертника стал причиной гибели более 30 человек, а в городе Лидж юго-восточной турецкой провинции Диярбакыр 25 июля было совершено нападение на армейскую автоколонну, погибли два человека. Ответственность за все эти теракты турецкие власти возлагают на курдских боевиков. С 23 июля турецкая военная авиация начала наносить удары по позициям ИГ в Сирии и лагерям РПК в Ираке. По данным Hurriyet на 31 июля, в результате были убиты, как минимум, 190 боевиков, более 300 ранено. Как передает «МК-Турция», вооруженные силы страны (TSK) занимаются строительством ракетонепробиваемой стены высотой 2,5 метра и толщиной 1 метр вдоль границы с Сирией. За стеной вырыты рвы, она будет укреплена дополнительным проволочным ограждением, власти планируют также установить освещение и камеры слежения. Международные правозащитные организации требуют немедленно освободить арестованного туркменского журналиста 2015-07-31 16:46 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Сапармамед Непескулиев «Правительство Туркменистана не терпит никакой критики и сурово наказывает людей, которые пытаются подвергнуть сомнению политику властей… Международным партнерам Туркменистана, в том числе правительству Соединенных Штатов, которое финансирует Радио Свобода, следует призвать правительство Туркменистана немедленно освободить Непескулиева», - подчеркивает HRW. В заявлении отмечается, что Непескулиеву было отказано в общении с адвокатом и членами семьи. Организация выражает обеспокоенность состоянием здоровья задержанного. Гражданский активист, нештатный корреспондент туркменской службы Радио Свобода и проекта «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ) Сапармамед Непескулиев был арестован в городе Туркменбаши 7 июля. Он пропал, когда возвращался домой из Авазы, где собирал информацию для своих будущих репортажей и фотоотчетов. После продолжительных поисков родственникам удалось выяснить, что Сапармамед жив и находится в тюрьме в поселке Акдаш. Его семье сообщили, что он был задержан с таблетками, «содержащими наркотические вещества» (предположительно, речь идет о Трамадоле), и что «скоро состоится суд, и его посадят». Родственники пытались увидеться с ним в Акдаше, но им этого не позволили. Адвоката ему также не предоставили. Есть опасения, что Сапармамеда пытали. В защиту Непескулиева выступили и другие правозащитные организации, такие как «Репортеры без границ» (RSF) и Комитет по защите журналистов (CPJ). «Произвольное задержание Сапармамеда Непескулиева вызывает особое беспокойство на фоне того, что в туркменских тюрьмах носит систематический характер применение пыток. Учитывая отношение власти к независимым СМИ, является очевидным, что тюремное заключение журналиста связано с его профессиональной деятельностью. Мы призываем туркменские власти немедленно освободить его и поднять завесу молчания над его судьбой», - заявил глава бюро Восточной Европы и Центральной Азии RSF Йохан Бир. С аналогичным требованием выступил и Комитет по защите журналистов. «Вместо того чтобы сажать в тюрьму журналистов, которые сообщают о возможной коррупции в своей стране, туркменские власти должны следить за сообщениями в прессе и решать поднятые вопросы. Мы призываем Туркменистан снять обвинения против Сапармамеда Непескулиева и освободить его без каких-либо задержек», - отмечает в заявлении координатор программ Европы в Центральной Азии CPJ Нина Огнянова. Между тем, как сообщает АНТ, некоторые онлайн-ресурсы, контролируемые туркменскими спецслужбами, довольно быстро отреагировали на появившуюся 28 июля новость об аресте Сапармамеда Непескулиева, назвав его «асоциальным» и «психически нездоровым типом», а также обвинив в том, что он якобы имел несколько приводов в полицию за систематическое избиение своей матери и сестры. «28 июля мы беседовали по телефону с семьей Непескулиева, в частности, с его матерью Раей. Женщина плакала в трубку, когда говорила о своем сыне, благодарила за то, что мы связались с ней и поинтересовались судьбой Сапармамеда. Рая и ее семья надеются на помощь со стороны международного сообщества и верят в освобождение Сапармамеда. Думается, что за «систематическое избиение» мало кто из родственников стал бы просить его освобождения. К сожалению, наши сегодняшние попытки связаться с семьей Сапармамеда не увенчались успехом - спецслужбы Туркменистана, практикующие прослушивание частных телефонных разговоров и отслеживающие всю переписку граждан по интернету, оказавшихся в их поле зрения, в своей привычной манере уже заблокировали все телефоны родственников Сапармамеда», - пишет редактор АНТ Руслан Мятиев. Редакция АНТ призывает правительства США и стран Евросоюза не оставаться в стороне от судьбы Непескулиева и оказать давление на власти Туркменистана: «Любого инакомыслящего человека, каждого, кто борется за свои законные права, кто в рамках правового поля пытается указать на ошибки существующей власти и хочет добиться справедливости, МНБ Туркменистана и издающийся под его прикрытием сомнительный интернет-сайт без выходных данных стараются выставить предателем, клеветником, наркоманом или асоциальным и психически нездоровым типом… Человек, чья вина в том, что воспользовался своим конституционным правом получения и распространения информации, должен выйти на свободу». Сапармамед Непескулиев два года назад уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, когда во время визита президента страны Гурбангулы Бердымухамедова в Балканский велаят (область) устроил на улице одиночный пикет, желая привлечь внимание главы государства к факту своего незаконного увольнения из коммерческой фирмы «Дамак», в которой ранее работал. В результате Непескулиев был насильно помещен в психиатрическую лечебницу, где ему принудительно вводили сильнодействующие психотропные препараты. Непескулиев являлся гражданином Российской Федерации, но по непонятным причинам был лишен гражданства. В то же время он никогда не был гражданином Туркменистана, хотя до сих пор проживает со своей семьей в Балканабаде. То есть, в настоящее время он является лицом без гражданства, отмечает АНТ. Правозащитники указывают, что в течение последних лет правительство Туркменистана подвергло уголовному преследованию и принудительному психиатрическому лечению четырех других корреспондентов туркменской службы Радио «Свобода». В июне Османкулы Халлыев, работающий на радио нештатным сотрудником с 2006 года, был допрошен должностными лицами из антитеррористических органов, которые оказывали на него давление с требованием раскрыть его источники. В 2013 году полиция арестовала другого корреспондента Радио Свобода Ровшана Язмухаммедова, который был отпущен через две недели - после оказания международного давления на туркменские власти. А в октябре 2011 года журналист этой же радиостанции и блогер Довлетмурад Язкулиев был приговорен к пяти годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подстрекательстве к самоубийству. Вскоре после вынесения приговора Язкулиев был выпущен по президентской амнистии. Туркменистан является одной из самых закрытых и репрессивных стран в мире, где отсутствует свобода средств массовой информации, отмечает Human Rights Watch. Правительство контролирует практически все печатные и электронные СМИ, а также доступ в Интернет, многие веб-сайты, в том числе зарубежных СМИ, блокируются. В рейтинге свободы СМИ в странах мира, составленном организацией «Репортеры без границ», в 2014 году Туркменистан занял 178 место из 180 возможных. Туркменистан часто подвергается критике за преследование политиков и гражданских активистов, выступающих в защиту прав человека. Насильственному исчезновению в этой стране подверглись десятки людей, о некоторых из них ничего не известно уже более десяти лет. Большинство жертв насильственных исчезновений были приговорены к длительным срокам лишения свободы в конце 1990-х и начале 2000-х годов в ходе нескольких волн массовых арестов и несправедливых судебных процессов по сфабрикованным обвинениям. Во многих случаях родственники с тех пор не получали от властей никакой информации. Среди самых известных туркменских политзаключенных - бывший министр иностранных дел Борис Шихмурадов, который также непонятным образом был лишен российского гражданства, а в 2002 году осужден на пожизненное заключение по обвинению в попытке свержения власти. Еще один узник совести – этнический белудж Мансур Мингелов, выступавший за права этой малочисленной этнической группы, в 2012 году был осужден на 22 года распространение порнографии, контрабанду и незаконный оборот наркотиков. По таким же обвинениям осужден и его брат Рустам. Международное правозащитное сообщество считает эти и многие другие факты преследования гражданских активистов в Туркменистане репрессиями за то, что они посмели выступить против режима. |

| В избранное | ||