| ← Июль 2015 → | ||||||

|

5

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

11

|

12

|

|||||

|

19

|

||||||

|

26

|

||||||

|

27

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Алексей Малашенко: Россия проигрывает в Центральной Азии

|

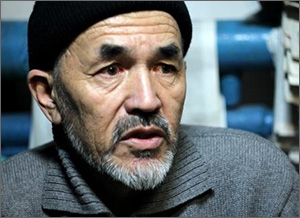

Алексей Малашенко: Россия проигрывает в Центральной Азии 2015-07-15 10:19 ferghana@ferghana.ru (Сергей Мец) Глобальная интеграционная активность государств Центральной Азии, которую мы наблюдаем последнее время: Казахстан вступил в ВТО, Кыргызстан в ЕАЭС, в Уфе прошел саммит ШОС - может показаться проявлением экономических перемен в регионе. Но из разговора с председателем программы «Религия, общество и безопасность» Московского Центра Карнеги, политологом и исламоведом Алексеем Всеволодовичем Малашенко становится ясно, насколько тяжела нынешняя ситуация в Центральной Азии. Безусловно, усугубляет ситуацию и общемировой кризис, но значительная часть причин подобного положения дел сугубо «внутреннего происхождения»: бездействие элит, авторитарные режимы, нежелание меняться... Алексей Малашенко дал предельно четкие ответы на вопросы и отказался делать «точные» прогнозы, обрисовав лишь альтернативные варианты развития событий в регионе в общем и в некоторых его странах, в частности. - Какова в целом сегодняшняя экономическая ситуация в странах региона, можно ли делать прогнозы относительно развития центральноазиатских государств? - Что касается общей экономической обстановки в регионе, то она, скажем прямо, неважная. Более чем неважная. Посмотрим по странам. Таджикистан в той или иной мере всегда находится в кризисе; Кыргызстан также стабильно пребывает в кризисе; у Казахстана масса проблем, и Назарбаев понимает, что их надо как-то решать; Узбекистан находится в очень непростом, тяжелом экономическом положении. Есть и Туркменистан, который живет за счет своего газа, но так и не превратился в «Кувейт», как двадцать лет назад или даже больше обещал Сапармурат Ниязов. И пока я не вижу причин для качественного изменения этой обстановки в регионе. Во-первых, общая ситуация в мире достаточно непростая, а во-вторых, всем этим республикам необходимо как можно скорее проводить экономические реформы, которые нельзя провести в отрыве от политических – это однозначно. Кстати говоря, Назарбаев – а он всегда имел негласный статус регионального лидера - тоже об этом говорил, говорит и делает попытки найти решение для выхода из этой сложной ситуации. Есть еще одна проблема – интеграционный проект, ЕАЭС, о котором очень много говорят и пишут. Но если внимательно вчитаться, то станет ясно, что у организации этой - не скажу, что виртуальной – несмотря на обещания, надежды и все прочее, никаких быстрых и успешных прорывов пока не видно. У ЕАЭС есть только большое количество проблем, особенно учитывая, что экономика России находится в очень серьезном кризисе, на что, безусловно, накладываются и санкции. И потом - давайте честно говорить – Россия просто покупает членов ЕАЭС, платит деньги или сохраняет очень низкими цены на энергоносители. Как только этот механизм перестает работать, тут же ситуация нагнетается - мы видим последствия на примере Армении, где на 17% были подняты цены на энергоносители, и в стране чуть не случился «армянский майдан». Так что будем говорить правду – ситуация очень тяжелая. - Что это за образование - Шанхайская организация сотрудничества, очередной саммит которой закончился недавно в Уфе? Судя по тому, что, наряду с Китаем, мощной экономикой, и Россией, пока еще остающейся крупным региональным игроком, а также Индией, бурно развивающейся экономикой, там присутствуют страны Центральной Азии, которые мало что могут внести в эту структуру с экономической точки зрения, многие эксперты делают вывод, что это некая политическая «фига» развитым странам Запада, G7, в частности. - Давайте, для начала, вспомним, как организация создавалась. ШОС был создан для того, чтобы урегулировать вопрос границ между Китаем и республиками бывшего Союза. Проблема была решена, а ШОС остался как политическое и экономическое объединение. Но если посмотреть на документы ШОС, то становится ясно, что все только-только планируется… причем, не один десяток лет, как вы понимаете. Два гиганта в этом ШОС – Россия и Китай. Но поскольку экономическая отдача от ШОС очень невелика, Китай просто держит ее «про запас», выжидает. Для России ШОС всегда, даже когда сохранялись еще нормальные отношения и на континенте, и с Западом, был больше интересен с точки зрения политики и рассматривался как альтернативная или, скажем, «незападная» организация - такая контора, где есть две великие державы, а остальные к ним просто прилагаются. - Создание пресловутого второго полюса силы… - Да-да, но сам ШОС, как бы правильнее выразиться, - не то, чего хотелось бы. И вот создается интересная ситуация, когда в ШОС хотят принять – фактически, дорога уже открыта - Индию, Пакистан, Иран, Египет и так далее. Понимаете, какая штука - в этом варианте мы получаем целых два ШОС: один, в котором вся эта публика собирается, чтобы поговорить и зафиксировать какие-то свои позиции, есть таковые или нет. Для России, например, принятие в ШОС Индии выгодно тем, что появление еще одной великой державы дает возможность достигнуть паритета с Китаем, учитывая, что экономически тот намного мощнее России. Об этом не говорят, естественно, вслух, но интерес России в этом политическом ШОС ни для кого не секрет. Хотя и Индия, и Пакистан понимают, что отдача от участия в этом альянсе чисто символическая. Но раз существует такая организация, и их туда зовут, то они и не отказываются. Но тут появляются «на пороге» Иран с Египтом, и появляется «большой ШОС», с каким-то непонятным объединением разномастных стран. И это выгодно России - чтобы показать, мол, не на одном Западе мир зациклен. - А центральноазиатские государства – не более чем довесок, «для количества»? - Да, конечно, поскольку основные экономические выгоды им приносит не ШОС, а двусторонние отношения с Китаем, Россией и членами Евразийского союза. ШОС, по моему мнению, сегодня – не более, чем вывеска. Очень красивая, эффектная, но - не больше. - Какова вероятность того, что страны Центральной Азии смогут реформироваться политически и экономически, и каков их экономический потенциал? Удастся ли им встать в ряд хотя бы развивающихся государств? - Это вопрос, который интересует не только вас, но и сами эти страны. Я думаю, что при нынешнем положении вещей проведение реформ в Таджикистане и Кыргызстане просто невозможно по целому ряду обстоятельств. В Казахстане реформы провести можно, но, заметьте, когда Назарбаев говорит о реформах экономических, он их не отделяет от реформ политических – рассуждает о своем преемнике, понимает, что ситуация будет весьма непростой. Но он, по моему мнению, будет сидеть до конца, хотя я могу и ошибаться. Во всяком случае, есть осознание того, что преемник не будет обладать столь мощной харизмой, как у Назарбаева, что могут возникнуть проблемы, и лучше их решать через институты, причем реальные, а не такой парламент, где присутствует одна партия. Я уж не говорю о том, что в Казахстане растет молодая элита - англоговорящая, амбициозная, без советского прошлого. У них другой менталитет и понятно, что тот уровень авторитаризма, который поддерживается сейчас, будет снижаться, а это может иметь как позитивные, так и негативные последствия, поскольку порядок, в котором все привыкли жить, может быть нарушен. В Узбекистане другая проблема – там вопрос о преемнике вообще не обсуждается. И поэтому, когда мы сравниваем варианты «транзитов власти», а они, как вы понимаете, неизбежны, Казахстан производит гораздо более благоприятное впечатление, поскольку в Узбекистане – это, безусловно, мои предположения, спекуляции, если угодно – вполне возможно обострение отношений между кланами. Даже несмотря на то, что они все уже перемешались между собой, и порой не поймешь, где там ташкентцы, а где самаркандцы, - тем не менее есть некие клановые приоритеты, и если начнутся трения, то ситуация в Узбекистане может серьезно осложниться. Причем проигрывающая сторона может воспользоваться исламом как средством политической борьбы, и я не исключаю, что она даже может обратиться к оппозиции. - Многие эксперты утверждают, что единственный выход для обоих государств - некий «пакт элит», по примеру того, как было сделано после свержения Франко в Испании. - Элиты в Казахстане жили всегда при посреднике, и уход этого посредника обязательно выявит амбиции одного, двух, трех человек. Если им удастся договориться заранее – это одно. А если нет? И в Узбекистане есть достаточно амбициозные люди, которые тщательно это скрывают. На самом деле, это – загадка, и ее пытаются разгадать многие. Я помню, еще года два назад в прессе появлялись материалы, где утверждалось, что Назарбаев точно уходит, но мы видим, что этого не произошло. - Насколько, в случае негативного развития событий в одной из стран в момент «транзита власти», ситуацию смогут удержать крупные внешние игроки в этом регионе, вложившие уже немало средств в экономики здешних стран – США, как обобщающее понятие «Запад», Китай и Россия? Причем, мне кажется, что последняя серьезно проседает по влиянию в регионе. - Возможно, вам покажется, что у меня какое-то особое мнение, возможно, это так и есть, но Россия не создала в регионе пророссийских элит. - Учитывая отношение к мигрантам внутри России, она создала, скорее антироссийские элиты… - Да. Не было создано ни одной группировки элит, которая бы сказала: «Мы только с Россией! Евразийский союз – и больше ничего!» Поэтому Россия, действительно, проседает в регионе. А ведь России много раз говорили, что надо учить русскому языку и предпринимать много чего еще, но ничего сделано не было. Китайцам, по большому счету, все равно. Кто бы там ни был, от Китая ему никуда не деться - такова китайская философия, и они правы. Что касается американцев, то после Ближнего Востока им вникать глубоко в то, что происходит в Узбекистане или Таджикистане, просто «не с руки» - их не поймет американский избиратель, обыватель, который с ужасом взирает на Ирак, Сирию, Афганистан, на «Исламское Государство». Еще и в Центральную Азия лезть!? Поэтому, безусловно, какая-то поддержка будет оказываться, но четкой и ясной программы - посадить в главное кресло какой-то страны региона президента «Х» - не будет. - Пустят все на самотек… - Да, именно. Американцы точно знают, что тот же Казахстан никогда с ними не будет ссориться. Кроме того, Казахстан сегодня выполняет роль посредника в отношениях России и Украины – абсурдная ситуация, скажи о которой кто-нибудь Путину еще лет пять назад, тот в это просто не поверил бы. Унизительная ситуация для России. Американцы прекрасно понимают - кто бы ни был президентом Узбекистана, он подвинется в сторону Запада. Это не значит, что будет полная переориентация, нет… - То есть практика «торговли лояльностью», чем сейчас занимается узбекский режим, прекратится? - Каримов ведет такую политику уже давно. Он то выходит из ОДКБ, то входит в ОДКБ, делает заявления, что интеграционные процессы его не очень-то и волнуют –все его действия однозначно об этом говорят. Я просто не вижу в Узбекистане даже двух-трех политиков, которые бы сказали - давайте, Каримов уйдет, а мы вступим в ЕАЭС. Такое просто невозможно. Так что у внутренних игроков в регионе отношения с Россией будут усложняться, и мы видели, как это происходило между Россией и Казахстаном после истории с Крымом, слышали все эти разговоры насчет Евразийского союза, опасения в связи с угрозами суверенитету стран-участников и так далее. Так что после Крыма и Донбасса Россия в регионе проигрывает. - Назарбаев, кстати, предвидел подобную ситуацию – возможных притязаний России на северные регионы республики - задолго до украинских событий, начав строить Астану и перекроив тем самым национальную карту Казахстана. - У Назарбаева есть то, что называется «политическим чутьем», и он его прекрасно сохранил, несмотря на возраст. Нельзя забывать и о том, что в свое время именно Назарбаева планировали назначить премьер-министром Советского Союза – неизвестно, как развивалась бы история, займи он этот пост. Да, он стар, но другого такого столпа, лидера, который столько сделал для своей страны, даже несмотря на сегодняшний кризис, я что-то в регионе не вижу. - Насколько велика угроза со стороны радикальных движений: «Талибана», который активизировался в северных провинциях Афганистана, на границах центральноазиатских государств, так называемого «Исламского Государства», планирующего создание тут Халифата, и насколько они могут взорвать ситуацию изнутри в республиках региона? - По внешним причинам никакого взрыва не будет. «Македонской фалангой» никакие «талибы», так же, как и «Исламское Государство», на север не пойдут. Но если предположить возможность крайней нестабильности в Ферганской долине, что-то подобное в Таджикистане (мы можем только изобретать поводы) – когда изнутри пойдет какой-то «ток», ситуация дестабилизируется на базе передела власти, экономики, еще чего-то, вот тут и «Талибан», и ИГИЛ могут сыграть свою роль. Но они - вторичный фактор, они придут, когда уже будет что-то происходить. И это реально. - Вопрос о договоренности Ирана с Западом. Насколько это может повлиять на страны региона, их экономические взаимоотношения с Россией, которая явно пострадает, когда цены за «бочку» нефти, по мнению многих экспертов, начнут падать, а курс доллара, по разным оценкам, к концу года может достигнуть 70-75 рублей? - Я очень не люблю делать прогнозы. Какие игры будут вести Иран и Туркменистан – неизвестно, поэтому давайте не будем торопиться! Кроме того, подписание договоренностей откладывается уже достаточно долгое время. Там очень много разных дополнительных вопросов. Это и поставки оружия, и ядерная программа - как это все будет решаться через Совет безопасности и МАГАТЭ… Так что не будем торопиться. Единственное, в чем я уверен - подписание этого документа не на руку России, поскольку она всегда поддерживала Иран, позиционировала себя как посредника. А Рухани – он всегда хотел иметь дело напрямую с Западом, и он именно этого и добивается. Беседовал Сергей Мец МИД Кыргызстана: Награждение Госдепартаментом США Азимжана Аскарова наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям 2015-07-15 11:34 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Азимжан Аскаров «По твердому убеждению кыргызской стороны, награждение А.Аскарова не является поощрением за его деятельность, а обусловлено, скорее всего, его этнической принадлежностью и статусом осужденного по уголовному делу, имевшему место в ходе июньских событий 2010 года», - говорится в заявлении киргизского МИДа. Ведомство напоминает, что Аскаров был осужден «всеми судебными инстанциями Кыргызской Республики за разжигание межэтнической вражды, организацию массовых беспорядков, соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов в ходе трагических событий в июне 2010 года». «В соответствии с общеизвестными критериями Государственного департамента США премия «Защитник прав человека» вручается людям или организациям, продемонстрировавшим исключительную доблесть и лидерские качества в деле защиты прав человека в течение длительного времени и в условиях репрессивных мер со стороны правительства. Соответствие А.Аскарова вышеназванным критериям вызывает многочисленные вопросы. Его действия во время межэтнического конфликта в июне 2010 года не могут быть оценены как правозащитные и миротворческие. В Кыргызской Республике А.Аскаров воспринимается как соучастник убийства и один из активных участников межэтнических столкновений на юге страны в июне 2010 года. Более того, в результате некорректных действий со стороны отдельных гражданских активистов и представителей иностранных государств его фигура стала символизировать раскол, а не единство народа Кыргызстана», - заявляет МИД. По его мнению, премия Госдепартамента «присуждается не тому человеку не той страны и не в то время, поскольку правозащитная деятельность в Кыргызстане не подвергается ограничениям, напротив, поддерживается государством, о чем свидетельствует активная деятельность многочисленных правозащитников и неправительственных организаций. Кыргызская Республика является единственной страной региона, успешно перешедшей к парламентской демократии, что также неоднократно признается лидерами демократических держав, в том числе Президентом США Б.Обамой», - подчеркивает ведомство. МИД расценивает награждение Аскарова премией «Защитник прав человека» как способ вызвать негативный международный резонанс. «Кыргызская сторона рассматривает это как фактор, направленный на подрыв процесса укрепления единства народа и согласия в стране, и озабочена тем, что такое присуждение может привести к межэтническим столкновениям и разрушить хрупкий мир, который восстанавливается и укрепляется огромным трудом и усилиями народа страны по сегодняшний день… Не по вине Кыргызской Республики действия Соединенных Штатов Америки с использованием межэтнической темы наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям», - говорится в заявлении киргизского МИДа. Министерство полагает, что награждение Аскарова «все будут связывать также с выводом Центра транзитных перевозок из Международного аэропорта «Манас» в Бишкеке и с назначением Ричарда Майлза в качестве временного главы американской миссии». «Принимая во внимание многолетнее плодотворное сотрудничество на основе общих демократических ценностей, Кыргызская Республика, с учетом взаимного уважения принципов невмешательства и суверенитета, выражает протест по поводу принятого американской стороной решения, которое не будет способствовать полноценному многогранному кыргызско-американскому взаимодействию», - заключает МИД.

Напомним, 15 июля в США пройдет церемония вручения награды Госдепартамента в области защиты прав человека (Human rights defenders award), вместо Азимжана Аскарова ее получит его сын Шерзод. Правозащитники, как киргизские, так и международные, неоднократно требовали и продолжают требовать освобождения своего коллеги, следствие и суд в отношении которого проходили с многочисленными нарушениями. Узбекистан: Популярную певицу лишили лицензии за не соответствующее узбекскому менталитету платье 2015-07-15 13:31 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  «В последнее время Лола одевается в слишком откровенном стиле, не соответствующем нашему менталитету. В таком виде она постоянно появляется на публике, словно пропагандирует такое поведение среди молодежи. Она была не раз предупреждена со стороны «Узбекнаво». Несмотря на это, Лола продолжала вести себя в том же духе. Кроме того, ее откровенные фотографии в социальных сетях негативно влияют на сознание молодежи. Это возмущает людей, что можно видеть и по их комментариям», - сказал Абдукаххаров. Особое негодование вызвало красное платье, в котором Лола появилась на сцене в конце февраля. Как передает Podrobno.uz, один из зрителей назвал его «чрезмерно откровенным нарядом» и обратился в «Узбекнаво» с просьбой отреагировать на эту ситуацию. По информации «Азаттык» (казахская служба Радио Свобода), Лолу пригласили в «Узбекнаво», где разъяснили, что ее красное платье «противоречит национальному менталитету», и предупредили, что в будущем ей не следует одеваться подобным образом. А накануне праздника Навруз «Узбекнаво» издало директиву, согласно которой сценическая одежда певиц не должна оголять их плечи или ноги, а движения на сцене должны быть лишены какого-либо сексуального подтекста. Вскоре Комитет женщин Узбекистана инициировал обсуждение вопросов внешнего вида и поведения представителей искусства и телеведущих, качества песен и клипов. Выступившая на мероприятии заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Комитета женщин Эльмира Баситханова раскритиковала уровень музыкальных клипов и поведение на сцене танцовщиц и певиц. «Как можно объяснить тот факт, что некоторые наши певицы одеваются более чем вызывающе, в полном разрыве с национальным [стилем], и [появляются] на телеканалах, предназначенных для семейного просмотра, исполняя песни, которые не подвергаются никакой критике, и в явно легкомысленных клипах? – цитирует Баситханову Озоди (таджикская служба Радио Свобода). Председатель Совета по развитию и координации эстрадного искусства Узбекистана Икбол Мирзо поддержал вице-премьера и сообщил, что «пришло время упорядочить моральный облик эстрадной продукции в законодательном порядке». Баситханова добавила: «Узбекистан - это не остров Робинзона Крузо, и если кто-то думает, что сегодня демократия и можно делать все, что хочется, не считаясь с общественным мнением, то он сильно ошибается».

Между тем, кроме Лолы, лицензий лишились еще несколько исполнителей, но по другой причине: по словам Абдукаххарова, они увиливали от участия в пропаганде духовности. «Все лето мастера искусств выезжают в регионы, участвуют в этих мероприятиях [уроках духовности], встречаются с молодежью. Однако некоторые уклоняются от такого рода акций. Так, Анвар Собиров, который не участвовал в уроках пропаганды духовности, был лишен лицензии. Тамила также была несколько раз предупреждена нами, но, несмотря на это, три ее последних клипа настолько бездарны… Певица Ягона тоже под различными предлогами отказалась участвовать во встречах, проходящих в областях. Таким же образом необъяснимо ее отсутствие на собрании в Ташкенте. А ведь во время Рамадана у всех артистов достаточно свободного времени», - посетовал начальник отдела лицензирования. Чтобы образумить артистов, «Узбекнаво» решил привлечь Союзы писателей и композиторов Узбекистана к созданию правильных текстов песен. «Сегодня наряду с певцами за развитие эстрадного искусства ответственны также поэты и писатели. Потому что хорошая песня, прежде всего, начинается с хороших стихов. Нельзя сказать, что все, кто поет сегодня на эстраде, имеют отношение к искусству слова», - отметили в «Узбекнаво». Эстрадное объединение провело в Союзе писателей Узбекистана круглый стол «Сохраним нашу духовность» - «на основе Программы действий, подготовленной Кабинетом Министров, по устранению клипов, теле- и радио передач, противоречащих национальному менталитету, выдаваемых в эфир на теле- и радиоканалах страны, демонстрируемых в кафе и ресторанах». В круглом столе приняли участие работники «Узбекнаво», известные поэты и писатели, литературные критики, артисты и работники средств массовой информации. Они обсудили достижения и проблемы эстрадного искусства, отметили, что уровень современной эстрады определяют, главным образом, свадьбы, которые, в основном, и кормят узбекских артистов, а «в результате возникают песни легкого содержания». Участники круглого стола обменялись рекомендациями по активизации сотрудничества и развитию партнерских связей между поэтами, композиторами и вокалистами, а также - по расширению полномочий художественных советов. Тем временем в Ташкент прошла шестая сессия городского Кенгаша (совета) народных депутатов, на которой, как передает Газета.Uz, обсуждались вопросы упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, мероприятий и церемоний, посвященных памяти усопших. Кенгаш рекомендовал требовать от людей скромного проведения свадеб и обрядов, без излишних затрат и помпезности. Действия «не учитывающих общественное мнение» будут обсуждаться на собраниях в махаллях (кварталах). Кроме того, ташкентские власти призывают ограничить количество автомобилей в свадебных кортежах, установить контроль над строгим следованием правилам дорожного движения во время прогулок по городу жениха, невесты и их близких, добиваться соблюдения запрета «с 23:00 до 06:00 на громкое пение и исполнение музыки, на звуковые сигналы и использование технических средств по усилению звука, на шум в ресторанах, кафе, залах торжеств, частных домах и на улицах в связи со свадьбой, церемонией и семейным мероприятием». Лидер талибов обещает продолжить джихад против «оккупантов» Афганистана 2015-07-15 14:16 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Мулла Омар подтвердил свою приверженность установлению в стране «чистой исламской системы» и отметил, что наряду с вооруженным джихадом считает законными «политические усилия и мирные пути для достижения этих священных целей». Глава талибов призвал своих боевиков в ходе военных операций воздерживаться от причинения вреда мирным жителям и подчеркнул, что их религиозный долг – соблюдать «законные права всех афганцев, включая меньшинства». Отметим, что заявление Муллы Омара обнародовано на фоне противоречивой информации о его местонахождении и вообще о том, жив ли он. В ноябре прошлого года Национальное управление безопасности (NDS) Афганистана заявило, что мулла Омар, возможно, скончался, и в связи с возникшими противоречиями лидеры движения раскололи «Талибан» на три группы. В апреле 2015 года талибы категорически опровергли сообщения о гибели своего лидера, опубликовав на сайте движения биографию Муллы Омара. Лидеры движения утверждают, что он жив, но скрывается от своих врагов: «Муллу Омара нельзя сломить, он продолжает джихадистскую деятельность. Он наш вождь уже 19 лет». Тем временем остается напряженной обстановка в северных провинциях Афганистана, где в последние месяцы не прекращаются боевые действия правительственных сил против талибов. По крайней мере 20 мирных жителей были ранены в результате взрыва, прогремевшего утром 15 июля в Маймане - столице граничащей с Туркменистаном северной афганской провинции Фарьяб, передает Афганистан.ру. Взрывное устройство было размещено на велосипеде, оставленном около местного отделения «Кабул Банка», возле которого на тот момент выстроилась очередь из госслужащих и полицейских, собиравшихся получить зарплату. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна вооруженная группировка. Крупное наступление боевиков движения «Талибан» в провинции Фарьяб, где за последние двое суток талибы захватили около 40 населенных пунктов, вызывает серьезную обеспокоенность местных властей. Боевые действия унесли жизни, по меньшей мере, 30 служащих местной полиции, пропавшими без вести числятся 10 мирных жителей. Боевики также захватили в плен шестерых участников антиталибского ополчения. Представитель командования афганской национальной армии в северной части страны Реза утверждает, что в настоящее время боевики несут значительные потери, которые уже превысили 70 человек убитыми и ранеными, в том числе благодаря ударам афганской авиации. Как сообщило МВД Афганистана 15 июля, за прошедшие сутки в ходе операций в афганских провинциях Тахор, Пактия, Кундуз, Фарьяб, Сари-Пуль, Балх, Кандагар и Урузган были убиты 22 и ранены девять боевиков «Талибана». Еще 28 талибов были убиты во вторник в результате авиаудара НАТО в восточной провинции Нангархар. Об успехах правительственных сил накануне отчитался и начальник полиции восточной провинции Пактия, бригадный генерал Залмай Орьяхейль, который сообщил, что за прошедший месяц в ходе боевых действий на его территории были убиты порядка 130 боевиков «Талибана», еще около 80 получили ранения. Однако, как отмечают эксперты, в случае отсутствия более широкой поддержки центральных властей со стороны населения указанных провинций успехи правительственных сил в них могут быть кратковременными. В Кыргызстане при получении взятки пойман с поличным депутат парламента 2015-07-15 15:55 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Хаджимурат Коркмазов По данным ведомства, Коркмазов вымогал $200 тысяч у родственников бывшего депутата парламента и бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева за содействие в положительном решении вопроса при рассмотрении его уголовного дела в Верховном суде Кыргызстана (Тюлеев осужден на 11 лет лишения свободы за коррупцию). По этому факту 15 июля возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 303 («Коррупция»), 313 («Вымогательство взятки») и 304 («Злоупотребление должностным положением») Уголовного кодекса республики. Ведется следствие. По данным К-news, Коркмазову 62 года, в парламенте заседает с 1995 года. На протяжении четырех созывов курирует правоохранительные органы, возглавлял комитет по правопорядку и борьбе с коррупцией. Тем временем 24.kg сообщает о задержании руководителя аппарата президента Кыргызстана Данияра Нарымбаева: по предварительным данным, он вместе с Коркмазовым вымогал взятку у семьи Тюлевых, при этом депутат, по версии следствия, выступал посредником. Официального подтверждения информации о задержании Нарымбаева пока нет, более того – как передает КирТАГ, в аппарате президента ее опровергли. В частности, пресс-секретарь президента Жанар Акаев сообщил 15 июля, что «видел его [Нарымбаева] буквально только что. Он проводит собрание по госнаградам. Информация о его задержании не соответствует действительности». The Hill: Конгресс США задал верные вопросы относительно политики Обамы в Центральной Азии 2015-07-15 16:20 ferghana@ferghana.ru (Фергана)  Свидетельства представителей Госдепартамента и других выступающих, в том числе Санжара Умарова, бывшего узбекского политического заключенного и жертвы пыток, продемонстрировали, что политика Вашингтона, которая сводится к публикации критических докладов и переговорам с властями за закрытыми дверями по поводу отдельных случаев, не оказывает реального влияния на снижение уровня насилия или нарушения прав в Центральной Азии. Заместитель помощника Секретаря по вопросам демократии, прав человека и труду Роб Бершински (Rob Bershinski) заметил, что для всего региона характерны «проблемные выборы» и «усиление репрессивной политики, в которую входят задержания, пытки и преследование мирных религиозных практик под предлогом «борьбы с экстремизмом». Среди серьезных нарушений, которые допускаются в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, - пытки, нарушения религиозных свобод, дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества и неспособность властей предупредить и ограничить бытовое насилие и защитить жертв этого насилия. Туркменистан и Узбекистан уже закрыли свои границы для внешних контролеров и преследуют местных активистов, подвергая их репрессиям и сажая в тюрьмы. Разочарование политикой администрации Барака Обамы, которая начала военное сотрудничество с регионом, высказал и председательствующий на заседании Палаты Джим МакГоверн (Jim McGovern), который подверг критике решение поставить Ташкенту более 300 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP): «Иногда я чувствую, что, услышав о нарушении прав человека, мы отворачиваемся – если наша реакция может пойти вразрез с приоритетами нашей же политики в Афганистане». Вторя МакГоверну, республиканец Дэвид Сицилин (David Cicilline) определил ключевую проблему сегодняшней американской стратегии: никакие страны не обязаны предъявлять доказательства прогресса в области прав человека, им не грозят никакие последствия, политика по отношению к ним не изменится, даже если рекомендации не будут выполнены. «Это, действительно, эффективный способ решения вопроса?» - поинтересовался Сицилин. Прекрасный пример – Узбекистан. Нет никаких доказательств, что официальные лица, которые несут ответственность за применение пыток, принудительный труд или преследования активистов, как-то изменят свое поведение, если в перспективе им не грозят никакие серьезные политические или экономические последствия. Все, что касается прав человека, менялось от плохого к худшему даже во времена расширения контактов и военного сотрудничества между Вашингтоном и Ташкентом, которое наблюдается с 2009 года ((когда с Узбекистана окончательно сняли санкции - ред.) В течение всего этого времени Узбекистан продолжал оставаться для Госдепа в списке «стран, вызывающих особую озабоченность». Единственным исключением стало решение Ташкента в 2013 году не привлекать детей каждую осень к сбору хлопка, но и то это случилось после серьезной общественной кампании по бойкоту узбекского хлопка; тогда к бойкоту подключились более 175 крупных компаний, в том числе Gap, Walmart, H&M и другие, а Госдеп внес Узбекистан в список стран, к которым возможно применение санкций. У Вашингтона есть инструменты, которые можно использовать для поощрения узбекских реформ, но он их не использует, несмотря на то, что нужда в помощи Ташкента в афганской кампании снижается. Кроме того, опасения, что сильная критика по поводу прав человека толкнет Узбекистан в сторону принятия экспансивной политики Москвы в регионе, не подтверждается фактами. Авторитарному президенту Узбекистана Исламу Каримову необходима (и он этого жаждет) поддержка Запада, он нуждается в поддержке собственной легитимности намного больше, чем Запад нуждается в нем, особенно в свете растущих региональных проблем – речь идет, в том числе, и о переходе многих жителей Центральной Азии на сторону экстремистов, в том числе в ИГИЛ. Белый дом и Конгресс должен пересмотреть свою стратегию и заново утвердить условия, на которых может быть предоставлена военная помощь, ввести в действие санкции из-за нарушения международного права на свободу вероисповедания и запретить въезд в США лицам, ответственным за серьезные нарушения в Узбекистане, а также заморозить их активы (по аналогии со «списком Магницкого»). Для Центральной Азии подобный «список Магнитского» может стать ключевым инструментом воздействия, который будет налагать санкции на всех нарушителей прав человека во всем мире. И это станет сигналом для чиновников из Ашхабада и Душанбе, что все нарушения имеют свою цену, а Вашингтон сможет подкрепить действием все правильные слова, которые из года в год произносятся в официальных критических отчетах о правах человека. Задавая правильные вопросы, Конгресс США подтвердил свои лидирующие позиции, которых надо придерживаться в отношениях со странами, пренебрегающими защитой прав человека. И если администрация Обамы не в состоянии изменить собственную политику, то пришло время Конгрессу задать администрации верные вопросы и потребовать ответов. |

| В избранное | ||