| ← Сентябрь 2014 → | ||||||

|

7

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

13

|

14

|

|||||

|

17

|

21

|

|||||

|

27

|

28

|

|||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Русские Кыргызстана: Исход необратим?

|

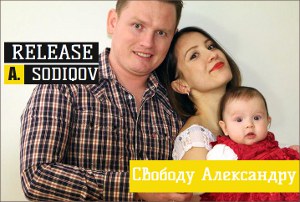

Русские Кыргызстана: Исход необратим? 2014-08-29 18:14 Михаил Калишевский Фото Report.Kg Почти весь постсоветский период Кыргызстан и его русская община находились на периферии внимания российской общественности, не говоря уже о российских официальных властях. Страна маленькая, не обладающая значительными природными ресурсами, не имеющая общих границ с Россией. В 1990-е годы, в период массового исхода русских из ближнего зарубежья, да и в последующие времена, из Москвы в основном раздавались гневные обвинения насчет дискриминации русских в адрес стран Балтии, а затем и в адрес Украины. Между тем, русская община Кыргызстана, одна из крупнейших зарубежных русских диаспор (в 1989 году – около 22 процентов населения Киргизской СССР), сокращалась темпами, опережающими темпы эмиграции русских из почти всех других бывших союзных республик. И процесс этот продолжается, приобретая, похоже, необратимый характер. В России же о судьбе русских Кыргызстана вспоминают, похоже, только в увязке с проблемой растущей трудовой миграцией киргизов. Ну, и, естественно, русская диаспора Кыргызстана стала частью контекста пресловутой геополитической концепции «Русского Мира», что еще больше осложнило ее и без того непростое положение в стране пребывания. Полтора века вместе Расселение русских на землях киргизов началось примерно в середине XIX века (первые киргизские племена приняли русское подданство в 1855 году), а после присоединения к Российской империи основной части нынешнего Кыргызстана (1861-1876) приток русских переселенцев значительно усилился. Первыми появились уральские казаки, целыми станицами переезжавшие в Семиречье, и крестьяне с юга России. Отношения русских с коренным населением складывались, в целом, неплохо. Уже хрестоматийной стала история о том, что первые церкви русских располагались в юртах киргизов, а богатые киргизы делали пожертвования на строительство православных храмов. В этой связи следует отметить, что в условиях этнической пестроты данных территорий киргизам вообще была свойственна национальная и религиозная толерантность. Но, конечно же, картина была далеко не благостной: разность культур и менталитетов, соприкосновение поведенческих стереотипов, имеющих различные этнокультурные основы, на протяжении всего времени совместного проживания приводили к сохранению в массовом сознании деления на «мы» и «они» с трудно преодолимой границей между ними. К тому же среди русских поселенцев в Киргизии было много крестьян, которым царское правительство раздавало земли, фактически отнятые у киргизов. Это, естественно, приводило к конфликтам, которые приобрели острейшие формы во время восстания 1916 года. Шрамы, нанесенные друг другу в тот период, не исчезли до сих пор и постоянно дают о себе знать, особенно по мере приближения столетнего юбилея восстания. В Кыргызстане, как, впрочем, и повсюду, современные политики пытаются использовать воспоминания об историческом прошлом в своих нынешних, сиюминутных и, как правило, неблаговидных целях. В советские годы в республику прибывали уже не крестьяне, а специалисты: учителя, врачи, инженеры, высококвалифицированные рабочие. А также узники ГУЛАГа, ссыльные, спецпоселенцы и так далее. Особенно быстро численность русского населения Киргизии росла в 1960-е годы. В этот период оно ежегодно увеличивалось на треть. Но уже в середине 1970-х началась постепенная обратная миграция – возвращение русских в европейскую часть СССР. Причиной тому стало перенасыщение рынка труда, в первую очередь это относилось к элитным должностям. Развитие высшего и среднего образования в Киргизии привело к тому, что к началу 80-х годах почти во всех гуманитарных областях специалисты-киргизы могли заменить русских. К 1989 году по удельному весу лиц с высшим образованием русские в Киргизии отставали от «титульного» населения почти в полтора раза. Правда, это не относилось к предприятиям ВПК, металлургии, машиностроению, техническим научно-исследовательским институтам. Однако все равно присутствие русских в Киргизской ССР было очень заметно и значимо, чувствовали они себя там комфортно, причем настолько, что в массе своей могли, например, не озадачиваться изучением киргизского языка. В итоге к моменту распада СССР русские составляли 21,5 процента населения, являясь второй по численности после киргизов этнической группой республики. 70 процентов русских жили в городах, причем больше половины – во Фрунзе (ныне Бишкек). Сельским хозяйством занималась всего одна десятая их часть. Относительно компактные группы русского населения были также характерны для Чуйской области и курортной Иссык-Кульской области. На юге республики присутствие русского населения было гораздо менее значимо. Массовая эмиграция в девяностых Конечно же, после распада СССР русские в Киргизии оказались в очень сложном положении – с появлением независимого Кыргызстана остро встала проблема идентичности, определения своего отношения к новому «нерусскому» государству и к исторической родине - Российской Федерации. Русские были вынуждены вживаться в роль и статус этнического меньшинства и смириться с утратой прежнего положения условного «старшего брата». Но, хотя первую по-настоящему мощную волну русской эмиграции из Киргизии вызвали трагические события в городах Узген и Ош еще летом 1990 года, когда в ходе конфликта между киргизами и узбеками погибло до 15 тысяч человек, в том числе и немало русских, в первое десятилетие независимости межнациональная ситуация в стране была относительно стабильной - далеко не в последнюю очередь благодаря гибкой и осторожной политике первого президента страны Аскара Акаева. По крайней мере, говорить о какой-то масштабной, целенаправленной угрозе нормальной жизни русской общины не приходилось. В основу государственного устройства Кыргызстана были положены гражданские, демократические, а не этнократические принципы, русский язык получил официальный статус языка межнационального общения. Все это было суммировано президентом Акаевым в тезисах «Кыргызстан – наш общий дом» и «Кыргызстан - страна прав человека», обозначенные как основа государственной идеологии и национальной идеи. Для получения русскими достойного образования на родном языке в 1993 году был создан Киргизско-российский славянский университет имени Бориса Ельцина, а в 1994 году появился указ о мерах по регулированию миграционных процессов, который предусматривал применение русского языка в качестве официального на тех предприятиях, где большинство коллектива составляют русскоязычные, а также расширение представительства «нетитульных» в органах управления государством и так далее. Кстати, при Акаеве пост премьер-министра определенное время занимал русский (впрочем, по некоторым данным, этнический мордвин, но опять же русскоязычный) Николай Танаев. В 2000 году были приняты указ президента «О дополнительных мерах по регулированию миграционных процессов в Кыргызской Республике» и закон «О русском языке», придавший ему статус второго государственного. Русская культура и русский язык, по сравнению с другими странами региона, оставались наиболее укорененными в повседневной жизни не только интеллигенции, но и широких масс населения. Русскоязычные СМИ были наиболее читабельны и играли ведущую роль на местном информационном поле. В общем, на фоне ряда других стран постсоветской Центральной Азии положение русских в Кыргызстане, к тому же считавшемся «островком демократии» среди местных деспотических режимов, можно было признать более-менее удовлетворительным. И, тем не менее, массовый исход русских из Кыргызстана пришелся именно на этот период - по масштабам оттока русскоязычного населения страна вышла на первое место среди бывших республик СССР. В результате, согласно переписи 1999 года, за 90-е годы русская община сократилась с 916,6 до 603,2 тысяч человек (12,5 процента населения), уступив узбекам второе место среди этнических групп страны. Главной причиной массового исхода русских из Кыргызстана в 90-е годы эксперты считают все-таки экономику – крах промышленности, рост безработицы, общее снижение уровня жизни. Безусловно, присутствовал и этнический момент, выразившийся, прежде всего, в «коренизации» руководящих кадров и общем усилении межнациональной конкуренции на рынке труда. Началось вытеснение русских из смешанных коллективов. К 1994 году среди руководителей крупных предприятий русских не осталось вообще. Русские оказались, за редким исключением, оттеснены с позиций, позволявших влиять на происходящее в обществе. Введение экзаменов на знание государственного языка для госслужащих заметно затруднило доступ в органы власти для «нетитульных». Русские остались, в основном, в тех областях управления, где требуется специфическое образование и опыт, занимая свою профессиональную нишу в сферах народного хозяйства, в которых необходимы специальные знания. Но и эта ниша ввиду общего экономического упадка стремительно сокращалась. Отмечался и бытовой национализм, морально давивший на русских. Рост миграции киргизов из сельской местности изменил этническую структуру городов, где проживало и проживает большинство русских. Шли, в общем, естественные процессы, приведшие к явному преобладанию представителей титульной нации не только во властных структурах, но и в составе городской интеллектуальной элиты. Плохое знание русским населением государственного языка очень ослабило его позиции в общественно-политической жизни, усилив и без того довольно серьезную разобщенность русской диаспоры. При всей осторожности политики администрации Акаева в языковой области вполне объяснимая экспансия государственного языка лишь усиливала психологический дискомфорт, который был далеко не лучшим стимулятором для овладения «титульным» языком. Однако дело не только в нежелании русских учить киргизский – власти совершенно не озаботились созданием соответствующих центров обучения, так что даже желающие учить язык не получили такой возможности. Наконец, массовая эмиграция находилась в очень сильной зависимости от элементарного инстинкта самосохранения и стремления к нормальной и стабильной жизни и работе. Речь идет о таких мощных стимуляторах исхода, как рост преступности, общая социально-нравственная деградация общества, интенсивно подпитывавшая все тот же бытовой национализм, да и не только бытовой. К этому добавился рост напряженности на южных границах Киргизии. Ведь очередным толчком к эмиграции русских стала «баткенская война» с боевиками Исламского движения Узбекистана (ИДУ), которая шла в летние месяцы 1999 и 2000 годов на юге Кыргызстана. Опасения русских, связанные с угрозой исламского экстремизма, еще больше усилились после 11 сентября 2001 года. И, тем не менее, в первой половине «нулевых» годов массовая эмиграция русских все-таки приостановилась и стабилизировалась. Но тут грянула «тюльпановая революция». Усиление националистического «тренда» Любые революции, понятное дело, не способствуют нормальной и стабильной жизни и работе. В Кыргызстане процессы политической дестабилизации, ослабления государственных институтов и роста регионально-клановых противоречий проходили в условиях углубляющегося экономического кризиса и фактического обнищания большинства населения. На этом фоне вновь стала расти эмиграция русских из страны – согласно переписи 2009 года, их число сократилось до 419,6 тысяч человек (7,8 процента населения). Справедливости ради следует сказать, что рост миграции за пределы страны не был чисто русским явлением: примерно в эти же годы начинается массовый отъезд киргизов на заработки в Россию. Тем не менее, усиливались факторы, способствовавшие росту эмиграции именно русского и русскоязычного населения. Прежде всего, это относится к определенным процессам в политической жизни страны. Правда, администрация Курманбека Бакиева тоже провозгласила в качестве основной цели «формирование гражданской политической нации». Вместе с тем подчеркивание значимости межэтнического согласия и гармоничного сосуществования гражданской и этнической идентичности сочеталось с откровенно националистическими высказываниями высокопоставленных чиновников. Не прекращалось вытеснение русского языка и русскоязычных кадров из престижных сфер управления и экономики, хотя нужно вспомнить, что при Бакиеве одно время премьер-министром был этнический русский - Игорь Чудинов. Вместе с тем во всех трех вариантах проектов новой конституции Кыргызстана, разработанных комиссией Азимбека Бекназарова, русский язык лишался статуса официального. В кыргызстанском обществе разгорелись острые споры по этому вопросу, в ходе которых сохранение официального статуса русского языка получило поддержку большинства. Что и было зафиксировано в новой конституции, принятой Жогорку Кенешем (парламентом) и подписанной президентом Бакиевым. Однако, как говорится, осадок остался. Тем более что одним конституционным статусом языковая проблема не исчерпывалась. Можно вспомнить также решение о переводе с 1 января 2007 года всего делопроизводства в стране на киргизский язык, которое русской диаспорой было воспринято крайне негативно. Тогда это решение не было реализовано – еще 18 декабря 2006 года президент Бакиев заявил, что к переводу делопроизводства на государственный язык Кыргызстан не готов. И все же националистический «тренд» с сильным ксенофобским акцентом явно набирал силу в политическом бомонде страны. Широкий резонанс в свое время получило, например, скандальное выступление депутата Бейшена Абдырасакова, отчитавшего в парламенте министра труда и социального развития Назгуль Ташбаеву за то, что она выступала на русском языке: он заявил, что «за годы независимости уже и обезьяну можно было научить говорить на киргизском языке». Однако по сравнению с временами, наступившими сразу после второй киргизской революции (апрель 2010 года), период правления Бакиева мог бы показаться едва ли не образцом толерантности. Поскольку «нетитульное» население страны неуклонно уменьшалось, концентрируя тем самым внимание политиков почти исключительно на киргизских избирателях, то самым простым и эффективным способом завоевания поддержки широких масс стал национализм, зачастую самого оголтелого толка. Характерно, что еще во время апрельских событий «революционная активность» нередко приобретала просто погромный характер в отношении нацменьшинств (курдов, турок, уйгуров, дунган, а потом узбеков и русских). Речь идет об известных событиях в селе Маевка, в Бишкеке, Канте, селах Тюп и Маркс (Иссык-Кульская область), Майское (Чуйская область) поселке «Гидростроитель», многочисленных случаях «этнорейдерства» и так далее. Практически сразу появились высокопоставленные идеологи, обосновавшие новый идеологический «тренд». Так, Эмильбек Каптагаев, возглавивший администрацию президента переходного периода Розы Отунбаевой, всего лишь через неделю прихода к власти (16 апреля 2010 года) заявил: «Кыргызстан – государство для кыргызов, кого это не устраивает, может здесь не жить». Быстро обозначились основные направления, по которым намерены энергично действовать ультранационалисты: 1) законодательное закрепление особого статуса «титульной нации», проще говоря, реализация все того же лозунга «Кыргызстан – для кыргызов»; 2) повсеместное вытеснение русского языка и тотальное внедрение киргизского. Еще в апреле-мае 2010 года, во время обсуждения проекта новой конституции в первоначальном варианте был предусмотрен отказ от светского характера государства и упразднение официального статуса русского языка. Только под мощным давлением, прежде всего, значительной части киргизской общественности соответствующие статьи удалось вернуть в текст конституции. (Статья 10 принятой в 2010 году конституции определяет государственным языком страны киргизский язык, а «в качестве официального употребляется русский язык». Конституция также «гарантирует представителям всех этносов, образующих народ Кыргызстана, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития»). Однако советник президента Кыргызстана по политическим вопросам Топчубек Тургуналиев разработал проект «Закона о титульной нации», в котором титульной определена «нация, составляющая государство». Он же потребовал, чтобы все подчиненные ему сотрудники с 1 мая 2010 года начали говорить только на государственном языке. Идею Тургуналиева о тотальном внедрении киргизского тут же подхватил и Каптагаев. Хотя киргизские политические партии вроде бы являются носителями самых различных идеологий – от национал-консервативной и либеральной до социал-демократической и коммунистической, – целый ряд их представителей счел необходимым равняться на набиравший силу идеологический «тренд». Например, председатель социалистической партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев прямо заявил: «Везде есть негласное правило, что заниматься политикой – это удел титульной нации». Лидер партии «Ата Журт» («Отечество») Камчибек Ташиев неоднократно утверждал, что в Кыргызстане могут проживать лишь те представители нацменьшинств, которые готовы повиноваться киргизам и будут служить им верой и правдой. Столичным деятелям с той или иной степенью одержимости вторили и местные начальники. На этом фоне кровавая трагедия в Ошской области летом 2010 года уже не выглядела неожиданностью. Эти события, хотя и глубоко потрясли все кыргызстанское общество, мало повлияли на идеологические веяния в политических верхах. Не говоря уже о том, что агрессивность националистических кругов и соответствующих СМИ только возросла. Ими последовательно нагнетались антиузбекские, антирусские и антисемитские настроения. В парламенте постоянно выдвигались инициативы в духе заявлений Каптагаева, Тургуналиева и Ташиева. Кое-какие инициативы реализовывались. Например, в феврале 2011 года протесты русскоязычного населения вызвало решение Национальной комиссии по государственному языку о замене русских названий населенных пунктов киргизскими. Временный президент Отунбаева пыталась противодействовать этим тенденциям. Включившись в обсуждение вопроса о титульной нации, она акцентировала внимание на том, что «быть титульной нацией - это не только привилегия, но и тяжелый труд». В ее выступлениях особое внимание уделялось межнациональным отношениям, созданию условий для развития языка, традиций и обычаев, культуры малочисленных этносов, населяющих страну. Однако политические возможности временного президента были сильно ограничены. Противоречивые реалии Избранный в 2011 году президентом республики Алмазбек Атамбаев, как известно, провозгласил курс на более тесное сближение с Россией в рамках Таможенного Союза. Тем не менее, политика новой администрации в области межнациональных отношений и, в частности, в языковой области вызывала довольно противоречивые чувства, в том числе и у русской общины Кыргызстана. Нельзя было не заметить, что советником по межнациональным отношениям Атамбаев назначил не кого-нибудь, а Каптагаева (затем президентский полпред в Иссык-кульской области). Известный специалист по Кыргызстану Александр Князев характеризовал этого деятеля, как «главного идеолога формирующегося национал-фашизма». В преддверии столетия восстания 1916 года во многом с его подачи в стране набирает силу кампания с требованием о выплате Россией неких компенсаций за «геноцид кыргызского народа». В 2012-2013 годах на государственном уровне принимались меры к вытеснению русского языка из делопроизводства. В частности, в марте 2013 года президент Атамбаев подписал поправки в закон «Об официальном языке», согласно которым нормативные правовые акты представительных органов местного самоуправления (кенешей) по их собственному решению могут издаваться исключительно на государственном языке - при условии преобладания на их территории жителей, владеющих госязыком. В связи с этим Координационный совет Русского объединительного союза соотечественников (РОСС) выступил с обращением, в котором поправки, утвержденные президентом, характеризовались как «антиконституционные» и «дискриминационные». Более того, в заявлении РОСС утверждалось, что «принятое президентом решение через 2-3 года может поставить жирную точку на существование русского даже не официального, а разговорного языка в Киргизии». В качестве аргумента приводился тот факт, что «негласная многолетняя политика вытеснения русского языка из многих сфер жизни уже привела к тому, что на русском языке не говорят и не ведут делопроизводство в пяти из семи областей республики (за исключением Чуйской и Иссык-Кульской областей)». В то же время президент отклонил предложенные парламентом поправки в некоторые законодательные акты и в закон «О языке», вводящие штрафы для государственных чиновников за незнание киргизского языка. Президент отметил, что поправки исключают из закона «обязательство Кыргызской Республики создавать условия для изучения и развития родного языка этносов». Кроме того, подчеркнул Атамбаев, «они нарушают требования конституции, согласно которым не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». По мнению экспертов, в случае принятия поправок гораздо большее число людей, претендующих на должности в государственных учреждениях, должны были бы сдавать экзамен на знание киргизского языка. Это привело бы к еще большему вытеснению из этой сферы граждан «нетитульной» национальности и падению профессионального уровня в сфере государственного управления. Как известно, сегодня доля киргизов здесь достигает 91 процента, что значительно превышает долю представителей титульного этноса в населении республики, не превышающую 70 процентов. Впрочем, следует отметить, что «нетитульным» национальностям, согласно законодательству, выделены квоты в представительных органах власти. К 2030 году останется всего 194 тысячи русских При всей неоднозначности оценок национальной политики нынешних киргизских властей все эксперты вынуждены однозначно констатировать объективный факт – русские из Кыргызстана по-прежнему уезжают и будут уезжать. По данным на 2013 год, русское население республики сократилось до 375,4 тысячи человек (6,6 процента населения страны). Главной причиной эмиграции подавляющее число уезжающих в Россию называют экономическое положение. Россия для многих – это богатые возможности, огромный рынок труда и, естественно, родственная этнокультурная среда – «историческая родина», с которой они связывают свое будущее. Сегодня Кыргызстан покидают, прежде всего, дипломированные специалисты, и лишь около 10 процентов эмигрантов – пенсионеры. Определенное стимулирующее воздействие на эмиграцию оказывает российская «Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» принятая еще в 2006 году (новая бессрочная редакция утверждена в 2012 году). Многие русские репатрианты стремятся воспользоваться этой программой, но немало их затем испытывают горькое разочарование – из-за равнодушия, бездушия и хамства российских чиновников, обращающихся со своими «зарубежными соотечественниками» в духе «Понаехали тут!». Из-за интенсивной эмиграции, затронувшей, в первую очередь, русских горожан в возрасте до 45 лет, в среде оставшегося русского населения идет интенсивный процесс старения. Дети в возрасте до 14 лет составляют лишь 13 процентов всех русских Киргизии, людей старше 65 лет - 19,6 процента. Географическое распределение русского населения остается прежним - наибольшее количество (примерно половина) проживает в Бишкеке. Как и в начале 90-х, заметно присутствие русских в Чуйской и Иссык-кульской областях. На юге страны доля русского населения минимальна – не более одного процента, и она постоянно сокращается - как из-за переселения в северные районы страны, так и за счет отъезда в Россию. Наряду с экономическими причинами, прежде всего, большими проблемами с трудоустройством, русских продолжает сильно беспокоить языковая ситуация и, в первую очередь, трудности с получением качественного образования на родном языке, несмотря на то, что русский язык сохраняет очень неплохие позиции в Кыргызстане. По данным на 2013 год, 52,6 процента населения страны заявили, что владеют русским языком. Им продолжают пользоваться в межнациональных контактах представители более 80 этносов, проживающих на территории Кыргызстана, в частности - киргизы и узбеки в Оше, украинцы и корейцы в Бишкеке, казахи и дунгане в Чуйской области. Русский язык по-прежнему преобладает в системе образования, на дошкольной ступени 65 процентов учреждений являются русскоязычными, на высшей ступени – 90 процентов. При этом среднее образование на русском языке получают 18 процентов учащихся. Со второй половины 90-х годов большинство обучающихся на русском детей не являются этническими русскими. При этом количество школ с русским языком обучения в республике увеличилось со 143 в 2002 году до 203 в 2012 году. Полностью русскоязычные школы составляют 9 процентов от общего числа общеобразовательных учреждений республики. Растет и количество смешанных школ, то есть тех, где имеются русскоязычные классы или отдельные предметы преподаются на русском языке. Таким образом, каждый четвертый ребенок в стране полностью или частично получает школьное образование на русском языке. В целом, 48 процентов опрошенных считают, что для жизни и работы в Кыргызстане важнее изучать киргизский язык, 40 процентов называют русский. Озабоченность русскоязычных граждан вызывает, главным образом, снижение качества образования вследствие общей деградации системы народного образования и вытекающей отсюда нехватки квалифицированных кадров, недостаточности финансирования и так далее. Это относится как к получению образования на русском языке, так, в еще в большей степени, к образованию на языке государственном. В ряде исследований отмечается, что выпускники многих школ не могут грамотно писать, читать и говорить на киргизском языке, и они же порой не могут говорить и писать грамотно на русском. Чаще всего эта картина наблюдается на юге страны. Большинство специалистов при этом отмечают, что власти Кыргызстана, настойчиво расширяя сферу действия государственного языка, тем не менее, по-прежнему фактически не делают ничего, чтобы «нетитульное» население интенсивно осваивало киргизский язык. Обучение киргизскому языку в классах с русским языком обучения не соответствует современным требованиям, ученики, изучавшие его десять лет, в итоге им не владеют. По ряду опросов, до 80 процентов респондентов испытывают трудности в изучении киргизского языка, даже те, для кого этот язык является родным. Еще хуже обстоит дело с изучением киргизского языка иноязычными взрослыми. В отличие от соседнего Казахстана, где создана разветвленная структура по бесплатному изучению государственного языка, в Кыргызстане такая система практически отсутствует. Языковые курсы порой существуют лишь формально, есть дефицит учебников, методик и квалифицированных педагогов. Этим, а не только нежеланием учить, объясняется тот факт, что большинство русской общины киргизским языком не владеет. В целом же полноценной адаптации большинства русского населения к новым условиям за годы независимости не получилось, в результате у людей усилились апатия и неудовлетворенность своим положением. Впрочем, есть активные русские, которые все же пытаются приспособиться к изменившимся реалиям, найти свою нишу, интенсивно изучая государственный язык, принимая участие в общественно-экономической и политической жизни. Однако, по оценкам местных русских организаций, они составляют лишь малую часть русской общины, в то время как большинство «не проявляет ни умения сплачиваться и бороться за свои права, ни желания интегрироваться в общество нового для них «национального» типа». В Кыргызстане официально зарегистрировано свыше 40 общественных объединений русского и русскоязычного населения, но из них, по оценкам, реально работают около 20. Наиболее часто упоминаются «Русский объединительный союз соотечественников», «Русские в Киргизии», Русский культурный центр «Гармония», «Красная гвоздика», «Мы - соотечественники», Православное благотворительное «Владимирское общество», «Славянский фонд в Киргизии», «Российское землячество» и ряд других. Есть три общественных объединения казаков с общей численностью, по их же информации, до 12 тысяч человек. Активность русских организаций сосредоточена в основном в национально-культурной области, при этом их представители постоянно сетуют на разобщенность местных русских, их политическую пассивность и так далее. Особый интерес представляет «Ассоциация гильдий соотечественников» - объединение русских бизнесменов, в которое входят порядка 150 компаний разного уровня. Среди множества политических партий Кыргызстана нет ни одной, которая однозначно представляла бы интересы русских либо в целом русскоязычной диаспоры. Некоторое время назад на такую роль претендовала партия «Ар-Намыс» («Достоинство») во главе с известным политиком Феликсом Куловым. Однако сегодня, по мнению ряда местных наблюдателей, эту нишу она утратила, и ее место заняла партия «Замандаш-Современник», созданная на базе ассоциации киргизских трудовых мигрантов. В парламенте партия не представлена, но имеет около 250 депутатов в местных кенешах. Кстати, о трудовых мигрантах. Участившиеся в последние годы убийства киргизских «гастарбайтеров» российскими нацистами, как и общий рост ксенофобии в России, естественно, вызывают очень болезненную реакцию в Кыргызстане, что не может не сказываться на отношении к местным русским. А это, в свою очередь, используется киргизскими ультранационалистами для всевозможного нагнетания страстей вплоть до провоцирования безобразных эксцессов. Безусловно, на психологический климат вокруг русской общины влияют и развернувшиеся в последнее время в кыргызстанском социуме достаточно острые дискуссии вокруг целесообразности вступления страны в Таможенный и Евразийский союзы и вытекающих отсюда угрозах национальному суверенитету. Да, и заявления российских политиков, причем не только персонажей типа Жириновского, а и деятелей при власти, призывающих «защитить зарубежных соотечественников» в духе концепции «сплочения Русского Мира», этот психологический климат, мягко говоря, не улучшают. Особенно в свете известных действий России в отношении Украины. Добавим к этому рост исламского экстремизма, приобретающий на фоне неустойчивой политической ситуации и кризисного состояния экономики зловещие очертания. По прогнозу Фонда ООН в области народонаселения, к 2030 году в Кыргызстане останется всего около 194 тысяч русских. Как отмечает лидер «Русского объединительного союза соотечественников» Александр Иванов, прогнозы Фонда ООН основаны на показателях, характерных лишь для стабильного развития страны. Но кто гарантирует, что у Кыргызстана впереди стабильное будущее? Михаил Калишевский Международное информационное агентство «Фергана» В Узбекистане начался массовый сбор хлопка. Как это происходит? 2014-09-13 17:30 Фергана «Фергана» продолжает мониторинг хлопковой кампании 2014 года. Массовое созревание хлопчатника началось в Узбекистане в первых числах сентября, фермеры уже вышли на побелевшие от раскрывающихся «коробочек» поля. Параллельно началась и подготовка к вывозу в села огромного количества горожан: студентов, врачей и учителей - которые ежегодно помогают дехканам собирать урожай стратегического сырья государственной важности. Мы попросили наших внештатных корреспондентов из нескольких областей страны рассказать о том, как организован сбор хлопка в их регионе. Думается, эти документальные свидетельства будут интересны всем, а особенно - представителям Международной организации труда (МОТ), эксперты которой проводят свой мониторинг, стремясь выявить те или иные нарушения республиканского законодательства. Паспортный учет на полях Организация сбора хлопка примерно такова: если в одном объединении фермерских хозяйств (бывшем совхозе) - тысяча гектаров хлопчатника, то фермеры должны представить в районный хокимият (государственную администрацию) копии паспортов тысячи сборщиков/сборщиц, которым не меньше 18 лет. И все эти «заявленные» граждане-помощники должны с 10 сентября находиться на полях, которые закреплены за фермерами, и начать сбор хлопка. Примерно на каждые 100-150 гектаров хлопчатника создается по одному отряду сборщиков. Значит, в отряде должно быть 100-150 человек. Это могут быть сборщики сразу нескольких фермеров. Например, если один фермер скажет, что пока его поле не готово к сбору, то «его» люди должны пойти к другому фермеру, в отряде которого уже начался сбор. Вот так, гладко, по очереди, по расписанию руководителей должен осуществляться сбор урожая. Но на деле все происходит по-другому. Фермеры обычно не могут обеспечить предписанного им количества сборщиков, хотя они и в состоянии представить количество нужных копий паспортов в районный хокимият. Среди заявленных сборщиков - все родственники фермера (в том числе отсутствующие), а также те, кто находится в трудовой миграции за рубежом. Потребовали представить копии паспортов - представили. И все. Теперь все надо начать заново. Что делать, если родственников, друзей и знакомых нет, все отправились на заработки в Россию и Казахстан? Где взять сборщика? Напомним, в России в 2014 году постоянно находится более двух с половиной миллионов трудовых мигрантов из Узбекистана. Трудоспособное население этой среднеазиатской страны составляет около 15 миллионов человек. В сельском хозяйстве занято около 45% трудоспособного населения. Таким образом, на заработках только в России находится около 16% граждан Узбекистана трудоспособного возраста, или более трети работников сельского хозяйства страны. Бывшие кишлачные сельские советы ныне преобразовались в махаллинские (квартальные или общинные) комитеты. Каждая махалля, исходя из количества своих жильцов, тоже образует по одному или несколько отрядов сборщиков урожая. Скажем, в Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской и других областях достаточно районов, где хлопок вообще не сеют. Жителей этих районов тоже мобилизуют и направляют в хлопкосеющие районы. Обычно они приезжают на 10 дней с ночлегом, захватив с собой все необходимое: белье, предметы туалета и питание. Их тоже сбивают в отряды, распределяя и формируя их по географическому признаку, а также по месту работы. Третий вид сборщиков - помощники из Ташкента и крупных городов, которые прибудут в кишлаки и села примерно 15-го сентября.

«Господа ташкентцы» Сегодня, по состоянию на 11 сентября 2014 года, в районах Сырдарьинской и Джизакской областей находятся представители ташкентских организаций, которые связались с местными хокимиятами, определили место дислокации своих работников и занимаются созданием элементарных условий для проживания в течение хотя бы одного месяца. Горожан, которые вот-вот приедут и начнут работать на плантациях, поселят в любом мало-мальски подходящем жилье. Обычно это заброшенные полевые станы, у которых нет дверей и окон, а полы бетонные. Если организации, которая должна обеспечить явку в 100 человек (считай, это уже один отряд), предоставили такое жилище, то прибывшие на место представители городских отрядов обязаны сами провести уборку в помещении и по возможности его отремонтировать: заклеить проемы окон и дверей полиэтиленовой пленкой, настелить на бетонный пол солому или камыш. Подчеркнем: забота о приведении в порядок будущих мест проживания городских бюджетников кладется на плечи представителей отрядов. Хоть из кожи вон вылезай, но к приезду сборщиков элементарные условия проживания обеспечь. Кроме места для ночлега, надо подготовить и место для приготовления пищи: большой казан, очаг, самовар. Если же «гонец» из Ташкента не сможет создать эти минимальные условия сам, то он должен связаться с членами отряда и попросить их привезти в район все необходимое. Борьба за сумы Каждое предприятие или фирма должны привлечь к сбору хлопка определенное количество людей. А многие ташкентцы - жители крупного и относительно благополучного мегаполиса - предпочитают откупиться от «хлопковой повинности» деньгами. Если вас направляют на хлопок на 10 дней, то «демобилизоваться» можно за 300.000 сумов (около ста долларов США). Платить надо непосредственно организаторам, которые договариваются с местными властями и обустраивают будущее жилье для сборщиков. Оставив треть суммы себе (на «хозяйственные расходы»), опытные организаторы находят замену не поехавшим среди местных. За десять дней работы бедный безработный сельчанин возьмет всего 200.000 сумов (около 65 долларов США). Плата за собранный хлопок - тоже его. В текущем году за каждый кондиционный килограмм хлопка платят 200 сумов наличными (около 6 центов). Собери в день 100 кг - получишь 20.000 сумов, за 10 дней - 200.000 сумов. Местные, сельские, руководители не любят, когда приезжие нанимают местных жителей вместо себя. В отсутствие ташкентцев местные, хотят они того или нет, вынуждены были бы довольствоваться лишь максимум 200 сумами в день: они выходили бы на сбор в составе своих махаллей или в числе «неорганизованного населения» (такая категория тоже учитывается при подсчете количества сборщиков в «актив» фермеров). Бороться с ташкентцами напрямую сельские хокимы не могут. Они лишь в состоянии воздействовать на местного жителя своими методами, в том числе угрозами. Но когда дехкане видят наличные деньги и у них появляется возможность заработать сорок тысяч сумов в день вместо двадцати, они бросают все и уходят наниматься к переманившим их ташкентцам. Они отвергают все претензии районного начальства, правомерно заявляя, что собирают-то они все равно свой, районный хлопок. А значит, урожай будет сдан, а план - выполнен. Узнав о такой возможности реального заработка, много местной молодежи тоже стремится в эти «хлебные» места. Но в этом году хокимы и прокуроры получили взбучку от вышестоящих: «Если у кого-то в отряде обнаружат подростков младше 18 лет, не ждите пощады - поплатитесь всем, что имеете». Районное руководство, в свою очередь, передало все свои властные полномочия командирам отрядов. А эти командиры являются директорами каких-то организаций: людьми, занимающими важные должности, которые дорожат своим положением. Полная мобилизация Кроме работников различных бюджетных предприятий, которых с грехом пополам сколачивают в отряды, есть еще такие заведения, чьи кадры отправляются на хлопок по команде - всем личным составом. Это - Ташкентский сельхозуниверситет, Университет народного хозяйства, милицейская академия. Эти вузы полностью закроются, и все студенты совместно с преподавателями приедут на сбор хлопка. Вдобавок в целинные Джизакскую и Сырдарьинскую области забросят «десант» из милицейских подразделений. У них порядки строгие. Им даже полевые станы не потребуются: свои палатки, свое питание. Никаких расходов для местных властей. Все из центрального бюджета. Кто не выполнил норму? Каждый отряд, который насчитывает примерно 100 человек, в день должен сдать не менее 5 тонн хлопка - по 50 кг на человека. Но обычно отряды не могут набрать нужное количество людей, и чтобы выполнить план, ежедневную норму для одного сборщика поднимают до 60 (70, 80...) килограммов. И вот каждую ночь в 00.00 часов у районного хлопзавода начинает свою работу специальный штаб, работой которого руководят хоким, прокурор и начальник милиции района. Они принимают отчеты у отрядов - согласно отчетам хлоппункта за сданные килограммы. И если получится, что район в целом выполнил дневную норму, то все может обойтись. А если нет, то начинается шум-гам, мат, ругань, ищут виновников, пойдут наказания... Ведь и районное начальство, в свою очередь, должно будет держать отчет перед областным, а областное - перед самим премьер-министром! И если сформулировать национальную идею во время хлопкоуборочной кампании, то звучать она будет примерно так: «Давай уж, будь добр, выполни все, что на тебя возложено, и внеси свою лепту, как говорится, в общенародное дело. Не то добра не жди. Так как хлопок - судьба узбекского народа. А с судьбой целого народа играть не стоит». Международное информационное агентство «Фергана» Исследователь Александр Содиков (Садыков) вернулся в Канаду из Таджикистана 2014-09-15 09:54 ИА Фергана.Ру  Александр Садыков с семьей Напомним, специалист в области предотвращения конфликтов и блогер Александр Содиков является докторантом университета Торонто (Канада) и работал над темой «Новые политические силы и урегулирование конфликтов в Центральной Азии». Исследование проводилось для проекта британского Совета по экономическим и социальным исследованиям, в нем участвовали университеты Эксетера и Ньюкасла. В июне 2014 года он был арестован в столице Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Хороге во время интервьюирования председателя областного отделения социал-демократической партии Таджикистана в ГБАО Алима Шерзамонова - во время интервью они говорили о беспорядках, произошедших в ГБАО летом 2012 года. Садыкова обвинили в шпионаже, ему грозило до 20 лет тюрьмы. В защиту Садыкова началась широкая кампания: выступили его научные руководители, международные правозащитные организации Freedom House и Amnesty International, ОБСЕ, студенты и выпускники зарубежных вузов, коллеги задержанного, международная организация «Репортеры без границ». Подробнее о Садыкове и его деле можно прочитать здесь; в его защиту был также создан специальный сайт. В конце июля Садыков был отпущен из СИЗО ГКНБ (Душанбе) под подписку о невыезде. Amnesty International призывает своих сторонников добиваться от властей Таджикистана снять все обвинения с исследователя. Международное информационное агентство «Фергана» Во Всемирных играх кочевников победили киргизы; второе место взяли казахи, третье - туркмены 2014-09-15 11:30 ИА Фергана.Ру  По итогам Игр сборная Кыргызстана лидирует в официальном медальном зачете с общим количеством 55 медалей, из них 16 золотых, 20 серебряных и 19 бронзовых. На втором месте в общекомандном зачете сборная Казахстана (28 медалей, из них 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых). На третьем месте - Туркменистан (3 золотые и 3 бронзовые медали), на четвертом - Таджикистан (одна золотая, три бронзовых), на пятом - Монголия (одна серебряная, шесть бронзовых). У России пять бронзовых медалей. Всемирные игры кочевников проходили пять дней. Инициатива провести такие игры принадлежит президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, его поддержали страны-члены Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Основными целями Всемирных игр заявлены укрепление интеграции в регионе, сплоченности тюркоязычных стран и придании существенного импульса развитию идеологии, основанной на традиции предков и общности кочевой культуры народов мира. Международное информационное агентство «Фергана» Письма читателя: «С себя вины не снимаю, но мои права были грубо нарушены властью» 2014-09-15 12:21 Фергана Бывший военный Леонид Турсунов приехал из Казахстана в Узбекистан и пробыл там на неделю больше положенного. За превышение срока пребывания иностранца депортировали и запретили ему въезд в республику на один год. Казалось бы, что удивительного в этой истории? Ну, нарушил гость из Казахстана узбекский закон, ну получил по заслугам. Мало ли таких нарушителей? И о каждом из них писать статью?.. Да, считают в редакции «Ферганы»: писать. Потому что ни одно наказание не может считаться справедливым, если оно само приведено в действие с грубыми нарушениями закона. Потому что исполнительная власть все чаще и чаще не видит за нарушениями закона личности История, приключившаяся с гражданином Республики Казахстан в Узбекистане - прямое свидетельство того, что начальникам, стремящимся во что бы то ни стало вершить свое обвинительное «правосудие», глубоко плевать на Человека с его насущными проблемами, с достоинством и честью, с правом на объективное рассмотрение, на снисхождение, в конце концов. Мы публикуем жалобу Турсунова, рассчитывая на то, что Минюст Узбекистана все же примет во внимание его доводы, пересмотрит решение о депортации и накажет виновных в нарушении его прав. Сам Турсунов уже наказан: он уже полгода не видит своих родных. Может быть, не стоит наказывать еще и его жену, мать и дочь, лишая их возможности получать помощь от родного сына, мужа и отца?..

В Министерство Юстиции Республики Узбекистан от гражданина Республики Казахстан, уроженца г. Ташкент, Турсунова Леонида Заировича ЖАЛОБА Прошу рассмотреть мою жалобу и помочь мне воссоединиться с матерью, женой и детьми. Я, уроженец г. Ташкента, гражданин Казахстана с 2000 г, гражданство РК получил при прохождении военной службы по контракту в частях МО РК, гражданства РУз НИКОГДА не имел, после окончания службы и по сей день работаю на предприятиях «Казатомпрома» вахтовым методом. Во время межвахтового отдыха приезжаю в Узбекистан, где в Ташкенте проживает моя престарелая мать 1932 г.р., а в г. Самарканде проживают моя дочь 3-х лет и безработная жена. Для всех этих людей я являюсь единственным кормильцем и опорой в жизни, кроме того, моя мама, в силу своего преклонного возраста, нуждается в постоянном уходе и наблюдении. 17 марта 2014 г. примерно в 18.00 при переходе госграницы я был задержан сотрудниками поста погранконтроля РУз «Гишткуприк», и по причине превышения сроков пребывания в РУз поздно вечером 18.03.2014 г. был выдворен в Казахстан с запретом на посещение Узбекистана сроком на 1 год. Моя временная регистрация, оформленная на 3 месяца по адресу: г. Самарканд пгт. Суперфосфатный, ул Зиелилар, д.- кв.-, была просрочена на 7 дней, в эти дни я занимался организацией лечения мамы, и сбором документов на вид на жительство в Руз. Выдворение проводили сотрудники паспортного стола Зангиатинского р-на, Ташкентской области по представлению начальника РОВД и с санкции прокурора Зангиатинского района Таш.области. Я не снимаю с себя вины за это нарушение законов страны пребывания, но тем не менее, должностными лицами МВД РУз были грубо нарушены мои права, а именно: без всяких актов временного изъятия у меня был отобран паспорт, а после того как я попытался позвонить в консульский отдел посольства РК, отобрали и мобильный телефон. Все документы были оформлены на узбекском языке, которым я владею не достаточно хорошо, мне было отказано в услугах переводчика, и даже в устном переводе текстов. Объяснительную записку, написанную мной собственноручно на русском языке, сотрудники паспортного стола перепечатали на узбекском языке, явно исказив смысл, и в таком виде подали на рассмотрение начальнику РОВД. Мне было отказано в подаче апелляции или встрече с консульскими работниками или руководителями РОВД, а также прокурором, выносившим санкцию на выдворение. Также мне не было сообщено, что выдворение, согласно кодексу РУз об административных правонарушениях, может быть заменено денежным штрафом. Отказано в выдаче на руки каких либо документов относительно совершенных действий (я имею ввиду копию представления о выдворении). Кроме того, сотрудники паспортного стола РОВД вели себя вызывающе, провоцируя на ответные действия. Угрожали, что в случае, если я отойду более, чем на 20 метров от здания паспортного стола, порвать мой паспорт. О том, что мне вынесен запрет на въезд в страну и о том, что я вполне мог бы, оплатив штраф, избежать выдворения и запрета на въезд, я узнал от пограничников непосредственно на погранпереходе при выдворении. Прошу Вас помочь мне снять запрет на выдворение, т.к., повторюсь: моя мать тяжело больна и я не могу оставить её на такой долгий срок без внимания и ухода. И дочь с женой также нуждаются в моей материальной поддержке и помощи. Ответ на это обращение прошу выслать на адреса проживания Енилеевой Лады Петровны г. Самарканд, пгт. Суперфосфатный, ул. Зиёлилар, д. -, кв -. тел. дом.-; тел. моб. -; или на адрес проживания Серовой Нины Николаевны, г. Ташкент, м-в Карасу 6 д.№- кв №-. Она же, при необходимости даст дополнительные пояснения по моему заявлению. С уважением, Леонид Турсунов 12.09.2014 г. Международное информационное агентство «Фергана» Письма читателя: «С себя вины не снимаю, но мои права были грубо нарушены властью» 2014-09-15 12:21 Фергана Бывший военный Леонид Турсунов приехал из Казахстана в Узбекистан и пробыл там на неделю больше положенного. За превышение срока пребывания иностранца депортировали и запретили ему въезд в республику на один год. Казалось бы, что удивительного в этой истории? Ну, нарушил гость из Казахстана узбекский закон, ну получил по заслугам. Мало ли таких нарушителей? И о каждом из них писать статью?.. Да, считают в редакции «Ферганы»: писать. Потому что ни одно наказание не может считаться справедливым, если оно само приведено в действие с грубыми нарушениями закона. Потому что исполнительная власть все чаще и чаще не видит за нарушениями закона личности, персональной судьбы, частной трагедии и боли. История, приключившаяся с гражданином Республики Казахстан в Узбекистане - прямое свидетельство того, что начальникам, стремящимся во что бы то ни стало вершить свое обвинительное «правосудие», глубоко плевать на Человека с его насущными проблемами, с достоинством и честью, с правом на объективное рассмотрение, на снисхождение, в конце концов. Мы публикуем жалобу Турсунова, рассчитывая на то, что Минюст Узбекистана все же примет во внимание его доводы, пересмотрит решение о депортации и накажет виновных в нарушении его прав. Сам Турсунов уже наказан: он уже полгода не видит своих родных. Может быть, не стоит наказывать еще и его жену, мать и дочь, лишая их возможности получать помощь от родного сына, мужа и отца?..

В Министерство Юстиции Республики Узбекистан от гражданина Республики Казахстан, уроженца г. Ташкент, Турсунова Леонида Заировича ЖАЛОБА Прошу рассмотреть мою жалобу и помочь мне воссоединиться с матерью, женой и детьми. Я, уроженец г. Ташкента, гражданин Казахстана с 2000 г, гражданство РК получил при прохождении военной службы по контракту в частях МО РК, гражданства РУз НИКОГДА не имел, после окончания службы и по сей день работаю на предприятиях «Казатомпрома» вахтовым методом. Во время межвахтового отдыха приезжаю в Узбекистан, где в Ташкенте проживает моя престарелая мать 1932 г.р., а в г. Самарканде проживают моя дочь 3-х лет и безработная жена. Для всех этих людей я являюсь единственным кормильцем и опорой в жизни, кроме того, моя мама, в силу своего преклонного возраста, нуждается в постоянном уходе и наблюдении. 17 марта 2014 г. примерно в 18.00 при переходе госграницы я был задержан сотрудниками поста погранконтроля РУз «Гишткуприк», и по причине превышения сроков пребывания в РУз поздно вечером 18.03.2014 г. был выдворен в Казахстан с запретом на посещение Узбекистана сроком на 1 год. Моя временная регистрация, оформленная на 3 месяца по адресу: г. Самарканд пгт. Суперфосфатный, ул Зиелилар, д.- кв.-, была просрочена на 7 дней, в эти дни я занимался организацией лечения мамы, и сбором документов на вид на жительство в Руз. Выдворение проводили сотрудники паспортного стола Зангиатинского р-на, Ташкентской области по представлению начальника РОВД и с санкции прокурора Зангиатинского района Таш.области. Я не снимаю с себя вины за это нарушение законов страны пребывания, но тем не менее, должностными лицами МВД РУз были грубо нарушены мои права, а именно: без всяких актов временного изъятия у меня был отобран паспорт, а после того как я попытался позвонить в консульский отдел посольства РК, отобрали и мобильный телефон. Все документы были оформлены на узбекском языке, которым я владею не достаточно хорошо, мне было отказано в услугах переводчика, и даже в устном переводе текстов. Объяснительную записку, написанную мной собственноручно на русском языке, сотрудники паспортного стола перепечатали на узбекском языке, явно исказив смысл, и в таком виде подали на рассмотрение начальнику РОВД. Мне было отказано в подаче апелляции или встрече с консульскими работниками или руководителями РОВД, а также прокурором, выносившим санкцию на выдворение. Также мне не было сообщено, что выдворение, согласно кодексу РУз об административных правонарушениях, может быть заменено денежным штрафом. Отказано в выдаче на руки каких либо документов относительно совершенных действий (я имею ввиду копию представления о выдворении). Кроме того, сотрудники паспортного стола РОВД вели себя вызывающе, провоцируя на ответные действия. Угрожали, что в случае, если я отойду более, чем на 20 метров от здания паспортного стола, порвать мой паспорт. О том, что мне вынесен запрет на въезд в страну и о том, что я вполне мог бы, оплатив штраф, избежать выдворения и запрета на въезд, я узнал от пограничников непосредственно на погранпереходе при выдворении. Прошу Вас помочь мне снять запрет на выдворение, т.к., повторюсь: моя мать тяжело больна и я не могу оставить её на такой долгий срок без внимания и ухода. И дочь с женой также нуждаются в моей материальной поддержке и помощи. Ответ на это обращение прошу выслать на адреса проживания Енилеевой Лады Петровны г. Самарканд, пгт. Суперфосфатный, ул. Зиёлилар, д. -, кв -. тел. дом.-; тел. моб. -; или на адрес проживания Серовой Нины Николаевны, г. Ташкент, м-в Карасу 6 д.№- кв №-. Она же, при необходимости даст дополнительные пояснения по моему заявлению. С уважением, Леонид Турсунов 12.09.2014 г. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: «Телиасонера» «откупилась» от сбора хлопка за 50 тысяч долларов 2014-09-15 16:59 ИА Фергана.Ру  Озодлик публикует подробности денежных вливаний, сделанных «Телиасонерой». Компания Ucell выделила в качестве пожертвования 50 тысяч долларов на сбор хлопка, и некоторые шведские акционеры компании восприняли это как очередную взятку. Карина Люндберг Марков рассказала «Озодлик», что они интересовались спонсорской деятельностью Teliasonera: «Известно, что большинство взяток в Узбекистане оформляется как спонсорская помощь, пожертвования». «Когда выяснилось, что Teliasonera спонсирует хлопкоуборочную кампанию в Узбекистане, это повергло нас в шок. Потому что о проблеме использования принудительного труда на сборе хлопка много лет говорят и Human Rights Watch, и Amnesty International». Как объяснили представители Teliasonera в Узбекистане, от каждой компании и организации требуется внести свою лепту в сбор урожая. Им предложили три варианта, на выбор: отправить работников на хлопок, заплатить за найм работников или обеспечить сборщиков продуктами и развлекательными программами. Компания выбрала третий вариант. Как заявила Карина Лундберг Марков, представители Телиасонера не смогли подтвердить законность спонсирования хлопковой кампании, а аргумент, что «все должны так поступать, иначе будут проблемы, вплоть до потери бизнеса» - совершенно неприемлемая отговорка. «Я прошу руководство Тeliasonera и совет директоров проверить, насколько законно такое спонсорство», - сказала Карина Лундберг Марков. Заметим, что «спонсорство», или отстегивание компаниями и частными лицами денег на хлопкоуборочную кампанию - ежегодная принятая практика в Узбекистане. «Фергана» неоднократно писала об этом. В том, что эта практика никуда не исчезла в этом году, можно прочесть в статье В Узбекистане начался массовый сбор хлопка. Как это происходит?. Завтра мы опубликуем еще одну статью о том, как идет хлопкоуборочная кампания. Узньюс.нет сообщает, что в Ангрене Ташкенсткой области на хлопок были отправлены медики, учителя, воспитатели и нянечки детских садов. Горздрав в этом году отправляет на хлопок 40% сотрудников (на 10% больше, чем в прошлом году). Почти все врачи остаются на местах, отправляя вместо себя «наемников», с которыми рассчитываются самостоятельно. Младший медперсонал не может себе позволить такой роскоши, поэтому едут сами. Наемникам платят примерно 200 000 сум (около 67 долларов США по «базарному» курсу) сразу, а остальную сумму – в зависимости от договоренности – после приезда. 40-50% педагогов из Ангрена едут на хлопок в нынешнем сезоне. Многие так же отправляют вместо себя наемникам, причем деньги собирают родители учеников, заинтересованные в том, чтобы учебный процесс не прерывался. Владельцам торговых точек на ангренском базаре сообщили, что они должны перечислить в фонд помощи города по 500 тысяч сумов (около 167 долларов). Некоторые вместо денег отдают овощи, купленные на свои средства. Крупный бизнес тоже откупается. «Узньюс.нет» сообщает, что совладельцу швейного предприятия из Ташкентской области было предписано отправить на хлопок 100 человек (у него работают всего 450 человек). Вместо этого он нанял наемников, каждому было уплачено 600 тысяч сумов за выезд, общая сумма составила 30 млн сумов (почти 10 тысяч долларов). Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||