| ← Сентябрь 2014 → | ||||||

|

7

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

13

|

14

|

|||||

|

17

|

21

|

|||||

|

27

|

28

|

|||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

В Узбекистане завершается сезон сдачи зерна, фермеры снова в убытке. Почему?

|

В Узбекистане завершается сезон сдачи зерна, фермеры снова в убытке. Почему? 2014-08-20 15:27 Фергана На снимке: в одном из районов Ферганской области Узбекистана. Фото «Ферганы.Ру», 2004 г. По оценкам специалистов Иностранной сельскохозяйственной службы при Минсельхозе США, в текущем сезоне фермеры Узбекистана собрали более семи миллионов тонн пшеницы. При этом каждый год Узбекистан импортирует около 2 миллионов тонн зерна и муки высокого качества, преимущественно, из Казахстана. Значит, своей муки не хватает, чтобы прокормить быстро растущее население? Или своя мука - низкосортная и невкусная? Или на самом деле данные узбекских государственных статистиков не отражают реальности, в которой - масса приписок и обмана? Сухие цифры статистики не скажут ничего ни об этом, ни о том, каким трудом и в каких условиях выращивается в Узбекистане хлеб - один из основных продуктов питания жителей этой страны. Чтобы разобраться, надо пройтись по полям - где-то ухоженным и красивым, где-то заброшенным и неприглядным, надо поговорить с людьми, работающими на селе, а также со специалистами в этой области. Что мы и сделали. К сожалению, проблемы в отношениях фермерства и государства остаются в Узбекистане не только очень болезненными для властей, но и совершенно закрытыми для публичного обсуждения. Поэтому наши эксперты, справедливо опасающиеся наказания за «вынос сора из избы», остаются анонимными. РАССКАЗ СВИДЕТЕЛЯ «Заканчивается сбор урожая зерна, наступает время отчетов. Вот новоиспеченный фермер, что работает лишь первый год, пришел в бухгалтерию местного элеватора. Весной 2014-го он взял в аренду землю, на которой минувшей осенью была посеяна пшеница. Для этого предыдущий арендатор полей получил 4 тонны семян на 7,5 млн. сумов. И вот только сейчас выяснилось, что прошлогодние расходы должен понести новый владелец поля. Молодой человек, для которого данное обстоятельство оказалось полной неожиданностью, попробовал было возражать, но ему не дали сказать и слова. - Урожай-то именно вы получаете! Значит, все расходы по данному урожаю - на вас! В том числе, пахота, израсходованные горюче-смазочные материалы (ГСМ) и т.д. И стоимость минеральных удобрений! - Да, минеральные удобрения я сам получал, за это готов уплатить, - соглашался фермер. - С оплатой за удобрения вы еще подождите, кажется, вы не сможете даже погасить расходы на семена... Выяснилось, что фермер сдал кондиционных 18 тонн зерна элеватору, за что имеет право получить от элеватора 6,5 млн. сумов расчетных денег. При расчете элеватор удержит стоимость семян в размере 7,5 млн. сумов. Таким образом, фермер не сможет рассчитаться с элеватором даже за семена, и еще останется должен целый миллион сумов! Какие же другие расходы ждут его? Первое: погашение 3-х процентных льготных банковских кредитов, выделенных по государственной программе на выращивание зерна. Второе: оплата за израсходованные ГСМ в нефтебазу. Третье: за минеральные удобрения - в райхимию. Четвертое: за аренду комбайна для уборки зерна - в машинно-транспортный парк. Далее: за перевозку зерна транспортом - автоорганизациям. В конце концов, надо ведь еще и заплатить налоги, погасить стоимость ядохимикатов, выдать зарплату наемным рабочим...» РАССКАЗ БАНКИРА При разговоре молодого фермера с бухгалтером присутствовали и банковские работники, специально присланные сюда, чтобы немедленно прибрать к своим рукам все то, что останется у фермера после расчета с самим элеватором, то есть, с заказчиком. Когда клерки стали свидетелем очередного финансового провала, у них опустились руки. Находясь в расстроенных чувствах, один из банкиров поведал нам истории других фермеров. «В нашем банке льготные банковские кредиты на выращивание зерна получили семьдесят два фермера. Пока только с 25 фермерами элеватор сделал акт сверки. И из этих двадцати пяти только двое смогли рассчитаться с элеватором, а затем покрыть полученный у нас кредит. У одного - и это большая редкость - хватило денег даже для расчета с райхимией! Он даже рассчитался за нефтепродукты, а потом на него, как хищники, бросились налоговики. Они попросили, чтобы мы только лишь двадцать минут попридержали в банке «лишние» деньги фермера, и за это время сделали кучу платежных требований на расчетный счет фермера и сняли все его средства. А фермер тем временем ходил довольный, делал про себя расчеты, хотел уже что-то покупать... Пришел через два часа в банк и обнаружил, что от его денег, поступивших на счет, ничего не осталось, - и даже заплакал. Кричал, ругал всех матом, но что поделаешь: он-то должен был всем, вот и забрали по праву...» Сами банковские работники открыто подтверждают, что многие фермеры являются должниками без надежды когда-то эти долги выплатить. Однако сами ли люди виноваты в сложившейся ситуации? Или повинно правительство, по неумению или из какого-то фантастического вредительства установившее такие правила игры - невыполнимые для сельхозпроизводителя? СООБРАЖЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА «Что за система у нас, - восклицал вышеупомянутый незадачливый сельчанин, - многие фермеры почти не работают, распродают все, что попадется под руки: семена, ГСМ, минеральные удобрения, становятся задолжниками перед всеми поставщиками более чем за сто миллионов сумов, и ничего, проходит. К концу года их закрывают, и они уходят спокойно. А ты тут пашешь как вол, хочешь чего-то добиться для своей семьи, а тебя тоже ставят в один ряд с такими. После этого уже пропадет всякая охота работать фермером!..» Кто такие «многие фермеры», как им удается «не работать» и что значит «закрывают», рассказал нам ташкентский эксперт, хорошо знакомый с ситуацией. - Те фермерские хозяйства, которые после сдачи урожая по сути становятся банкротами (и таких много), к концу года ликвидируют по решению хозяйственного суда. И суд обычно решает взыскать все долги такого хозяйства с имущества фермера. А никакого имущества у нынешних фермеров практически нет. Многие из них даже жилья не имеют: живут у родителей. В общем, у фермера отобрать нечего, - рассказывает специалист. - Есть фермеры, которые оставляют несобранный урожай, распродают бензин и удобрения вместо того, чтобы использовать их? Почему? - Нынче стало буквально своего рода «модой», что многие фермеры посреди сезона все бросают и уезжают на заработки в Россию или в Казахстан. Все это из-за отсутствия экономического интереса. Зачастую лишь в процессе работы они понимают: и при выращивании зерна, и при выращивании хлопка расходов получается больше, чем дохода. В свою очередь, у относительно, так сказать, преуспевающего фермера тоже отбирают все вырученные за урожай средства, и он тоже - хочет, не хочет - становится в один ряд с банкротами. - Кто такие «преуспевающие» фермеры? Сколько зерна с гектара они получают и сколько денег могут выручить? - Сегодня в Узбекистане большинство фермеров собирают с поливных земель не более 10 центнеров пшеницы с гектара. К их числу относится и первый герой вашей статьи - молодой фермер, обработавший чужое поле, засеянное прошлой осенью. Вырастив урожай из 4 тонн семян, он сдал на элеватор 18 тонн. Если учесть, что на один гектар выделяют для посева 220-240 килограмм семян, то зерно было посеяно где-то на 17 гектарах земли. Так и получается, что урожая было собрано на гектар где-то по 10 центнеров. А план у того фермера был как минимум 25 центнеров с гектара. Если исходить из того, что за 18 тонн получилось 6,5 млн. сумов, надо сделать вывод, что пшеница была принята по 360.000 сумов за тонну. И если бы фермер вырастил все плановые 25 центнеров, то он мог бы выручить с 17 гектаров 42,5 тонны зерна и продать его за 15 миллионов триста тысяч сумов. Такой урожай удается собрать лишь некоторым. Таких я и называю «преуспевающими». Давайте теперь посмотрим, сколько примерно денег надо было подобному фермеру израсходовать, чтобы вырастить такой урожай. Один гектар пахоты - оплата за аренду трактора - 100.000 сумов, 40 литров дизтоплива - 100.000 сумов. Всего 200.000 сумов. А за 17 га = 3.400.000 сумов. Столько же уходит на предпосевную подготовку земли, на посев, на нарезку после посева. Всего технических работ примерно на 6.800.000 сумов. Стоимость семян - 7.500.000 сумов. Минеральные удобрения на всю его землю - 6.800.000 сумов. Ядохимикаты - 1.000.000 сумов. Полив, а это ручная работа, - 1.000.000 сумов. Уборка зерна комбайном - 3.400.000 сумов. Итого: 26.500.000 сумов расходов. Получается 11.200.000 сумов убытков с 17 гектаров при нормальной обработке и при выполнении плана 25ц\га. Вот вам настоящий результат. Вот почему ныне стало «модой» убегать из фермеров.

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА Возникает вопрос: как при такой калькуляции вообще может существовать сельское хозяйство? Ведь даже при сдаче плановой нормы зерна фермер получает около 30 процентов убытков, а вовсе не прибыль. За счет чего же фермерам удается хотя бы выживать? Кормить свои семьи? Своих наемных работников?.. «Выращивать и зерно, и хлопок сегодня как государству, так и населению невыгодно, - делится мыслями еще один опрошенный нами эксперт. - Но из-за полного отсутствия другой работы в селах люди вынужденно идут в фермеры. И у них одна цель: урезать несколько гектаров земли от площадей, выделенных под посев зерна и хлопка, для своего огорода и засадить это поле для себя, для своих рабочих, овощами. И именно для обработки этого своего «тайного» огорода они обычно используют минеральные удобрения, ГСМ, технику и прочее, предназначенное для выращивания зерна и хлопка. В предыдущие годы работать так получалось. Но в последнее время власти усиленно борются с фермерами-огородниками. Весной, после того, как фермеры сажают огород, у них проводят инспекцию, «нелегальные» огороды перепахивают и заставляют засеять хлопчатником. После того, как это будет сделано, рабочие таких фермеров, потеряв всякую надежду что-то заработать, обычно сразу бросают работу и уходят куда глаза глядят, пополняя ряды трудовых мигрантов за рубежом или мардикоров (поденных рабочих) в большом городе. Многие фермеры также следуют за ними, оставляя засеянные поля на произвол судьбы. Поэтому сегодня почти каждый фермер должен всевозможным поставщикам как минимум сто миллионов сумов! Такие задолженности до того вошли в привычку у фермеров, что они даже ничуть не беспокоятся, так как понимают: все бесполезно. Пусть это волнует власти, которые втянули все сельское хозяйство республики в такую безысходность, - считают они». УСИЛИЯ ВЛАСТИ Хорошо известно, что в развитых странах сельское хозяйство вообще и фермерство, в частности, пользуется значительной поддержкой со стороны государства. Например, в Соединенных Штатах Америки фермеры составляют всего лишь около одного процента населения страны. Эта группа предпринимателей имеет существенные налоговые льготы, получает прямые субсидии, позволяющие им иметь реальный доход от выращенного урожая. Как же своим фермерам помогает узбекское государство ? Согласно распоряжению президента Узбекистана от 6 октября 2008 года, фермеры делятся на следующие категории: зерново-хлопкового направления; животноводческого направления; садоводческого направления; овощеводческого направления; комплексного направления; многопрофильные фермеры. В их числе, согласно отчетам министерств, только фермерам зерново-хлопкового направления по итогам каждого года Министерство финансов выделяет средства на закрытие определенного количества долгов перед поставщиками - нефтебазами, райхимиями, машинно-тракторными станциями. «В нашем районе - 300 фермеров зерново-хлопкового направления, каждый из которых, как минимум, должен этим организациям вкупе по 100 млн. сумов, - рассказывает еще один источник «Ферганы.Ру». - Кроме того каждый год по суду закрывают минимум 30 процентов фермеров (на их месте открывают новые фермерские хозяйства). Долги закрытых фермеров тоже висят у поставщиков, а платить никто не намерен. И вот, чтобы покрыть хотя бы такие долги фермеров, по итогам 2013 года министерство финансов выделило фермерам нашего района 2 млрд. сумов. Эти деньги поступают на счета фермеров и тут же как задолженности перекочевывают на счета поставщиков (нефтебазы, райхимии, МТС). Эти организации, в свою очередь, тоже получали материал от других поставщиков, а те поставщики, в свою очередь, тоже должны министерству финансов... Таким вот образом те 2 млрд. сумов через несколько расчетных счетов обратно поступят на счета министерства финансов. Но проблема даже не в этом. Дело в том, что 2 млрд. сумов в нашем районе, по сути говоря, ничуть не облегчили задачу фермеров. Потому что, к примеру, мое фермерское хозяйство было закрыто в конце 2009 года и тогда у меня осталась непогашенная задолженность на 2,5 млн сумов перед райхимией. В 2014 году на расчетный счет закрытого в прошлом году моего хозяйства министерства финансов целевым образом направило 2,5 млн. сумов, которые мне следовало передать в райхимию. Таким образом, я покрыл задолженность пятилетней давности. И так все эти выделенные на район 2 млрд. сумов ушли на покрытие давно забытых задолженностей. А тут у фермеров на носу новые долги, о которых уже надо думать...», - сетует наш собеседник. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? «Как, по-вашему, можно переломить этот порочный круг долгов и банкротств?» - спросили мы эксперта. По его мнению, ситуация разрешима, хотя для этого потребуется провести своего рода «амнистию» для всех реально работающих фермеров. «Во-первых, надо списать всем действующим фермерским хозяйствам все долги, оплатив их за счет государства. Во-вторых - этим проблемам не будет конца до тех пор, пока государство не установит нормальные закупочные цены на зерно и хлопок, а также иные культуры. Цены должны соответствовать реальным затратам на выращивание урожая и его сбор. Самое главное: от такого отношения больше всего страдает матушка-земля, которая из года в год приходит во все более негодное состояние из-за небрежного, а зачастую попросту идиотского отношения ко всему сельскому хозяйству со стороны руководителей правительства Узбекистана». От редакции заметим, что, согласно вышеприведенным расчетам, в переводе на доллары узбекский фермер поставляет пшеницу на элеватор по цене примерно в 150 долларов за тонну (по реальному курсу валюты - 120$). В то же время, к примеру, в России, закупочная цена пшеницы составляет примерно 200 долларов/тонна, в США - 290, в ЮАР - 300. В Китае, куда только что слетал бессменный президент Узбекистана Ислам Каримов, в этом году было принято беспрецедентное решение о создании принципиально нового механизма формирования цен на внутреннем рынке зерна. Была отменена корреляция между ценами на сельскохозяйственную продукцию и размерами субсидий, выделяемых правительством производителям. Теперь, когда цены на зерно станут расти слишком быстро и высоко, правительство КНР будет субсидировать его конечных потребителей. Если же напротив, цены начнут падать, достигнув минимально допустимого уровня, то компенсации от государства станут получать уже сельскохозяйственные производители. В результате китайское государство решит сразу несколько задач: сгладит резкие колебания цен на зерновом рынке и создаст в равной степени благоприятные условия как для крестьян, так и для покупателей их продукции. Возможно ли такое в Узбекистане? Об этом - в наших следующих статьях. Подготовил Николай Петров P.S. Редакция информагентства «Фергана.Ру» просит представителей Совета фермеров Узбекистана прокомментировать данную публикацию. Ведь именно эта организация, созданная указом президента в 2012 году вместо упраздненной Ассоциации фермеров, призвана «защищать права и законные интересы фермерских хозяйств, осуществлять общественный контроль в целях обеспечения принципов открытости, прозрачности и законности при создании и реорганизации фермерских хозяйств, выделении им в долгосрочную аренду земельных участков». Центральный офис этого учреждения находится в Ташкенте, по адресу ул. Равнак, дом 1а. Там же располагается и редакция газеты «Фермер пресс», веб-сайт которой Fermerpress.uz никогда не доступен. А по телефону 371-2682318 нам дозвониться не удалось: трубку никто не брал. Международное информационное агентство «Фергана» Статьи по теме: Великие шелковые путы, или Второе рабство узбекских фермеров, 2013-12-31 01:35:19 Узбекистан: Пинком в новый дом, 2013-10-31 10:30:18 Узбекистан: Почему фермер молчит, когда его бьют?.., 2013-10-28 14:55:12 Успех по-каримовски: Узбекистан – житница СНГ, 2013-07-18 17:25:00 Кому нужен сельский дом, или Принудительная экономика от нового хокима, 2013-04-16 07:52:59 Узбекистан: Поле хлопка – поле брани, 2012-09-26 15:42:32 Убыточное фермерство в Узбекистане, 2012-07-03 10:10:15 Фермеры Узбекистана вынуждены покупать зерно на рынке, чтобы продать его государству, 2011-07-25 15:23:00 Фермеры Узбекистана расстаются с землей и отдают «долги» государству, 2009-01-07 13:36:00 Узбекистан: Процесс насильственного «укрупнения» хозяйств вызывает у фермеров острый протест, 2008-11-10 17:45:00

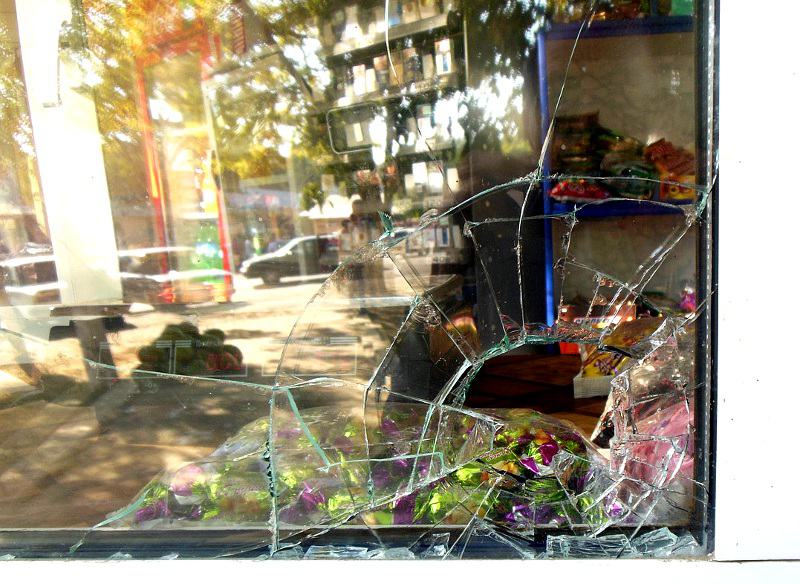

«Российская» Средняя Азия становится «ближним зарубежьем Китая»? 2014-08-21 10:59 Михаил Калишевский Для Центральной Азии главным событием текущей недели, безусловно, оказался визит в Пекин Ислама Каримова. Достигнутые в ходе этой поездки договоренности стали логическим продолжением соглашений, подписанных в результате этапного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Ташкент в сентябре 2013 года. Тогда обе стороны признали друг друга стратегическими партнерами и подписали 31 документ по реализации проектов на общую сумму 15 миллиардов долларов. На этот раз была принята программа развития отношений стратегического партнерства на 2014-2018 годы, подписаны совместная декларация и соглашения на общую сумму более 6 миллиардов. Особое внимание привлекло декларированное Каримовым обещание активно участвовать в реализации китайских инициатив, которые воспринимаются в регионе как инструменты прямой геоэкономической и даже геополитической экспансии Китая. Речь идет об активно продвигаемых Пекином проектах формирования «экономического пояса Шелкового пути», строительства и эксплуатации ветки D газопровода Китай - Центральная Азия, железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, а также создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (эта идея, кстати, встретила довольно «прохладное» отношение в России). Несомненно, данное заявление Каримова имеет отчетливо выраженную политическую составляющую, да, и вообще визит показал, что Китай становится не только главным экономическим, но и главным политическим партнером Узбекистана. Более того, недавний отказ Узбекистана от размещения на своей территории американских баз дал ряду аналитиков основание для вывода о том, что теперь Китай заполнит ту нишу во внешней политике Ташкента, которую ныне занимают США. Представляется, однако, что в этом есть некоторое преувеличение, поскольку США и Китай все-таки занимают разные ниши. Перспективы превращения США в реального инвестора в экономику Узбекистана не идут ни в какое сравнение с китайскими, но в то же время и Китай пока не готов взять на себя в полном объеме те политические и военные функции в регионе, которые выполняет Америка. В нынешней непростой ситуации у Ташкента, пожалуй, в гораздо большей степени, чем у всех его соседей, сохраняется возможность балансировать между глобальными игроками, то усиливая, то ослабляя тот или иной вектор своей политики. И в этом плане китайский вектор обязательно будет усиливаться, но не столько за счет американского, сколько за счет российского вектора. К этому есть, как объективные, так и субъективные предпосылки. К объективным, конечно же, относятся ограниченные экономические возможности России по сравнению с Китаем. А вот к субъективным - особенности мышления нынешних кремлевских стратегов, вернее, главного стратега. Интересно в этой связи мнение известного эксперта Александра Князева: «Китай, в отличие от сегодняшней России с ее украинскими проблемами и политикой ситуативного реагирования, живет по своим стратегическим программам, медленно, но верно их реализуя». Последствия российской «политики ситуативного реагирования» и явно «импульсивных», мягко говоря, действий Кремля против Украины уже сказываются на российских позициях в Центральной Азии. Так, по мнению Рыскелди Сатке, автора статьи в японском журнале The Diplomat, западные санкции могут воспрепятствовать способности России сохранять свое присутствие в регионе и в конечном итоге привести к сворачиванию ряда важных проектов. Это уже ощущается в Кыргызстане после приостановки российских инвестиций, в том числе в спорное строительство крупного водохранилища. Судя по некоторым сообщениям, российский «Интер РАО» уже испытывает трудности финансирования проекта Камбарата-1, в то время как «Роснефть», похоже, потеряла шанс реализовать планы, связанные с аэропортом Манас. Наращивание санкций и начало рецессии в российской экономике могут вообще лишить «актуальности» не только амбициозные центральноазиатские проекты с участием «Газпрома», «Роснефти» и «Интер РАО», но вообще, свести российские финансовые вливания в регион едва ли не к нулю.Правда, в путинском Кремле, особенно с недавних пор (о чем свидетельствует хотя бы запрет на некоторые западные продукты питания), не любят мыслить экономическими категориями. Значит, будут отстаивать свое влияние в Центральной Азии любыми способами. Оставим пока в стороне сценарии, скроенные по «украинским» лекалам, ведь у России вроде бы уже имеются военно-политические рычаги, позволяющие действовать более пристойно. Среди таких рычагов, например, военно-политическая составляющая ШОС. 24-29 августа в китайской провинции Внутренняя Монголия пройдут учения «Мирная миссия - 2014» - крупнейшие в истории этой организации. Весьма символично, что подавляющее большинство задействованных в учениях военнослужащих (5 тысяч) составят китайские солдаты. Россия пришлет 900 человек, Кыргызстан – 500, Казахстан – 300, Таджикистан – 200. Это, повторю, не более, чем символ, но отражающий существующую реальность: при создании ШОС, мыслившейся Кремлем как некая «альтернатива Западу и НАТО», Россия была намерена играть в организации роль «ведущего» или, по крайней мере, роль одного из членов «дуумвирата» Москва – Пекин. Несостоятельность российских претензии на «равноправие» с Китаем в экономических вопросах стала очевидной сразу, а потом пришла очередь и военно-политической составляющей. Еще в Душанбе в августе 2008 года, то есть, сразу после российско-грузинской войны, саммит ШОС, не признав отторжения Абхазии и Южной Осетии, тем не менее, принял декларацию, где присутствовала чрезвычайно четкая поддержка принципа территориальной целостности стран-членов, и от имени ШОС на этот счет давались соответствующие гарантии. В Кремле, похоже, так и не поняли, что же такое подписал тогда Медведев в Душанбе. А подписал он по существу декларацию о гарантиях территориальной целостности стран Центральной Азии, предоставленных этим странам не кем-нибудь, а Китайской Народной Республикой. Поскольку никаких других гарантий на постсоветском пространстве попросту не осталось. И вполне вероятно, что при определенной ситуации центральноазиатские страны обратятся за помощью именно в Пекин, а совсем не в Москву. А, может быть, вообще, станут именно там просить защиты от России. Российский политолог Андрей Пионтковский еще несколько лет назад писал: «Ханства Средней Азии постепенно становятся ближним зарубежьем набирающего экономическую мощь Китая. Мы своими руками создали там замечательную организацию ШОС по их рейдерскому поглощению Пекином...» Кто-то возразит: все это невозможно, мы с Китаем – союзники! Для справки: в китайском языке вообще нет слова «союзник», ближайший к нему по смыслу термин буквально переводится как «вассал». Что же до «альтернативы Западу и НАТО», то Китай, да и другие партнеры по ШОС всегда «глушили» попытки Кремля протащить подобные пассажи в документы организации. Наверняка такой же прием эти попытки встретят и на ближайшем сентябрьском саммите в Душанбе. Весьма показательно, например, что Китай отказался от участия в строительстве «воссоединительного» моста через Керченский пролив. Что же до природы отношений Пекина и Москвы, то свидетельством их уже сложившегося «вассального» характера является превращение России в сырьевой придаток Китая, причем по диктуемым из Пекина ценам. Но это только внешняя, видимая сторона. Сейчас не вспоминают, что еще в сентябре 2009 года тем же Медведевым была подписана «Программа сотрудничества на 2009 -2018 гг. между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и северо-востока КНР», включившая более 200 совместных проектов. По этой программе Россия отдает в совместную разработку природные месторождения широчайшего спектра полезных ископаемых к востоку от Урала. Причем Китай согласен строить перерабатывающие производства и на российской территории, только в том случае, если на них будут заняты китайские рабочие и при китайском участии в административном контроле (то есть на территории РФ фактически создаются суверенные китайские анклавы). Та же программа предполагает расширение пограничных пропускных пунктов и «укрепление российско-китайского сотрудничества в сфере трудовой деятельности». Из явлений того же порядка - подписанное в октябре 2013 года соглашение о допуске китайцев к разработке природных месторождений Ямала и Камчатки. Добавим к этому растущую китайскую иммиграцию в слабозаселенную Сибирь и Дальний Восток, а также явное присутствие «сибирского сценария» на учениях китайской армии. В случае чего Китаю даже паспортов своих раздавать не придется (как это было с российскими паспортами в Абхазии, Южной Осетии и, кстати, на протяжении многих лет в Крыму). Статья 50 конституции КНР гласит: «КНР охраняет надлежащие права и интересы китайцев, проживающих за границей…». Как видим, говорится даже не о «гражданах КНР», а просто о «китайцах». Аналогии с «защитой Русского мира» и т.д. напрашиваются сами собой, да и привлекательный «правовой» прецедент уже создан, причем самой Россией. Вот и выходит, что ненависть к Западу и страстное желание российской правящей бюрократии принадлежать чему-то «Большому» и «Евразийскому» может привести к неожиданному, но логичному результату - превращению самой России в «ближнее зарубежье» Китая. А, может быть, в Кремле к этому и стремятся? Передать нескладную страну в руки старших товарищей из Пекина и вся недолга. Может у них получится лучше, а то в конце концов рванет и костей не соберешь… Михаил Калишевский Международное информационное агентство «Фергана» Россия проводит масштабные военные учения. Готовится к конфликтам на южных рубежах? 2014-09-04 12:48 ИА Фергана.Ру  В ходе учений боевые расчеты отработают действия по отражению внезапного авиационного и ракетного удара условного противника и проведут учебные стрельбы из новейших зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Также будут задействованы системы противовоздушной обороны «Панцирь-С1», зенитные ракетные комплексы «Бук-М1», системы «Тор-М1» и установки «Тунгуска», самолеты и вертолеты ЮВО различных типов — Су-27, Су-24М, Су-25, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8. Руководит учениями заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Александр Романчук. Тем временем идет подготовка к масштабному командно-штабному учению с Барнаульским ракетным соединением (Алтайский край), которое пройдет в сентябре под руководством командующего РВСН (ракетных войск стратегического назначения) генерал-полковника Сергея Каракаева. Как передает ИТАР-ТАСС, в учении будут задействованы свыше 4000 военнослужащих РВСН и около 400 единиц техники. «В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия условного противника, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий противника в районах дислокации войск», - сообщил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны России по РВСН майор Дмитрий Андреев. По его словам, впервые на учении такого масштаба планируется обширное применение авиации - звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и самолеты-разведчики Су-24. Для отработки вопросов оповещения об угрозе воздушного нападения противника решено привлечь боевые расчеты соединения Воздушно-космической обороны. По данным ИТАР-ТАСС, в апреле и марте 2014 года около 10 тысяч военнослужащих участвовали в командно-штабных учениях в соединениях Омской и Оренбургской армий РВСН. Они отрабатывали задачи по боевому патрулированию, инженерному обеспечению, радиационной, химической и биологической разведки, действия противодиверсионных групп. Отметим, что все вышеназванные территории граничат с Казахстаном. Однако весенние учения не привлекли к себе такого внимания, как сентябрьские, которые пройдут после ряда вызвавших тревогу у жителей Казахстана заявлений некоторых российских политиков во главе с президентом Владимиром Путиным. Напомним, 27 августа лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Россия после событий на Украине займется Казахстаном, где, по его мнению, проявляются антироссийские настроения. «Пока подождем. Давайте с Украиной разберемся. Казахстан член Таможенного союза. Но там тоже русофобские настроения культивируют. Во всех новых учебниках в Казахстане везде антирусские настроения», - сказал Жириновский. Спустя два дня на молодежном форуме «Селигер» Владимиру Путину был задан вопрос о росте националистических настроений на юге Казахстана и вероятности развития украинского сценария в случае смены президента этой страны. На что Путин дал ответ, вызвавший впоследствии бурю негативных откликов в казахстанском обществе. В частности, жителей этой республики встревожили заявления российского президента о том, что Назарбаев «создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности», а также, что Казахстан хочет «оставаться на пространствах большого русского мира». Международное информационное агентство «Фергана» Иностранцы в Москве: куда обращаться за помощью? 2014-09-04 14:54 ИА Фергана.Ру Незнакомый город, новые люди, непонятный язык – все, с чем приходится столкнуться каждому приезжему из страны ближнего зарубежья. Страх быть обманутым в другой стране знаком каждому, ведь, чтобы понять, по каким правилам и законам живет другое общество, требуется время, которого зачастую у новоиспеченного мигранта не так уж и много. Ведь, приехав в Москву на заработки, нужно быстро найти не только жилье и работу, но и получить легальный статус, стать полноценным жителем, имеющим право на работу и длительное проживание на территории России. Именно поэтому своей приоритетной задачей компания «7К» считает помощь мигрантам, недавно прибывшим и уже живущим в Москве и Московской области. «7К» - это, в первую очередь, оператор мобильной связи, предлагающий своим абонентам выгодные звонки в страны СНГ. Однако, одной удобной связи с близкими не всегда достаточно, чтобы почувствовать себя комфортно, находясь вдали от родины. По этой причине в последнее время компания «7К» сконцентрировала свое внимание на создании удобных сервисов для мигрантов, таких как, например, новая услуга - помощь в оформлении медицинской страховки для мигрантов по программе «Экстренная медицинская помощь». Полис можно легко приобрести в офисе компании, а подробную консультацию по условиям его действия можно получить, позвонив в службу поддержки «7К» на московский номер +7(495)507-44-77 или с мобильного номера «7К» на короткий номер 0022, где операторы колл-центра ответят на любые вопросы клиента на его родном языке. Также оставить заявку на получение страховки можно в одном из офисов продаж «7К». Адреса офисов: http://7kmobile.ru/to-become-the-client/connection-offices/lang/rus. Поскольку этот сервис новый, то компания «7К» решила приготовить своим потенциальным абонентам небольшой сюрприз: каждый купивший комплект с сим-картой «7К» и наклейкой «Страховка в подарок» получит медицинскую страховку от компании совершенно бесплатно! Еще один полезный сервис компании «7К» для мигрантов - оформление патента на работу в Москве и Московской области. Иностранному гражданину не нужно стоять в утомительных очередях и решать зачастую сложные вопросы, тем более в условиях незнания русского языка. Достаточно просто позвонить в контактный центр компании «7К» (тел. +7(495)507-44-77), оставить заявку на оформление патента, подать документы в офисе компании и, наконец, в установленный срок получить готовый патент на работу в том же самом офисе. Конечно, процедура будет стоить несколько дороже, чем самостоятельное оформление, но она поможет значительно сэкономить драгоценное время и облегчить и без того нелегкую жизнь мигранта. Более подробная информация по оформлению патента: http://7kmobile.ru/archives/3675/lang/rus. По этим и другим сервисам колл-центр компании «7К» оказывает круглосуточную поддержку на родном языке клиента. Кстати, операторы службы отвечают не только на любые вопросы, касающиеся мобильной связи «7К» и других сервисов для мигрантов, но и совершенно бесплатно помогают приезжим сориентироваться в незнакомом городе, осуществить денежный перевод, купить авиа- или ж/д билет и даже могут оказать необходимую юридическую консультацию. Во все времена и в любом государстве иностранец, приезжающий на заработки будет сталкиваться с большим количеством препятствий и проблем, однако все они могут быть преодолены гораздо быстрее и легче, если подойти к их решению с умом. Подробнее узнать о компании «7К» и ее услугах можно по телефону: +7(495)507-44-77 или на сайте: http://7kmobile.ru. Казахстан: Что случилось в Карамурте? 2014-09-04 17:14 Фергана В конце августа на юге Казахстана случилось событие, ставшее причиной многих слухов и тревог: группа молодых людей из казахского села Мадани устроила погром в соседнем селе Карамурт, населенном преимущественно узбеками. Как рассказала казахстанской газете «Время» жительница Карамурта, конфликт начался 25 августа, когда в один из местных магазинчиков пришли четверо парней из соседнего аула Мадани. «Эти пацаны в возрасте от 18 до 23 лет набрали в магазине всякого товара на шесть тысяч тенге и направились к выходу. Хозяин магазина преградил дорогу и потребовал расчет. Тогда маданинцы сказали, что за них рассчитается местный парень, который случайно зашел в магазин по своим делам и даже не был знаком с наглецами. Слово за слово, и началась драка», - рассказывает собеседница «Времени». Спустя два дня маданинцы вернулись с большой группой поддержки – от 30 до 150 человек, по разным данным. «Незнакомые парни от 18 до 30 лет, на некоторых были маски, крушили все, что попадало им под руку: витрины магазинов, кафе, технику, оборудование кафе-магазинов, мебель, кучу товара попортили. Расколотили множество машин, припаркованных у дороги и возле домов. Избили таксистов, ожидавших клиентов на пятаке. Досталось и женщинам, которые случайно оказались в тот момент на месте погрома. Мы были так напуганы, что попрятали детишек в кукурузных зарослях, а сами забились в сарай и даже дышать боялись», - рассказал очевидец нападения. Погром прекратился спустя двадцать минут - после прибытия полицейских, чье отделение, кстати, находится в нескольких метрах от места инцидента. Отметим, что полиция представила несколько иную версию произошедшего: по официальному сообщению Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области (ЮКО), «27 августа т.г. в продуктовом магазине без названия по ул.Навои с.Карамурт Сайрамского района, при оплате за сигареты и воду у покупателей не хватило 60 тенге ($0,3). Возникший инцидент между продавцом и покупателями перерос в драку. Все участники происшествия установлены, проводится расследование».

Однако слова акима (глава администрации) Сайрамского района Валихана Кайназарова подтверждают версию источника газеты «Время». «По нашим сведениям, за два дня до этого в Карамурте был инцидент. Двое ребят из села Мадани Толебийского района в магазине повздорили с продавцом, произошла драка. Через два дня произошел этот инцидент», - сообщил Кайназаров 28 августа агентству «Интерфакс-Казахстан», передает Tengrinews.kz. По словам акима, из села Мадани приехали от 30 до 50 молодых людей, которые за десять минут повредили 17 машин и витрины восьми торговых точек. Возбуждено уголовное дело, СМИ сообщили, что в Карамурте введен комендантский час, но эту информацию аким опроверг, заявив, что «в ауле введен усиленный режим полицейского патрулирования, но никаких ограничений в передвижении людей нет».

По словам Кайназарова, конфликт между жителями двух сел уже улажен. «Я съездил в село Мадани, встретился с аксакалами, объяснил им ситуацию. Сегодня они у себя обсудят, и завтра их делегация должна приехать в Карамурт к 10 часам в акимат (администрацию) для встречи с местным населением, чтобы урегулировать этот инцидент», - сообщил сайрамский аким. Как рассказал побывавший на встрече внештатный корреспондент «Ферганы.Ру», 29 августа в зале заседаний средней школы имени Кирова села Карамурт собрались местные жители, пострадавшие во время конфликта, представители села Мадани, в том числе старейшины и имам (настоятель мечети), а также аким Валихан Кайназаров, прокурор Сайрамского района Султан Орманов, руководитель аппарата главы администрации Толебийского района Сейт Бекмурзаев, начальник ОВД Сайрамского района Нурлан Карабаев, начальник КНБ (комитет национальной безопасности) Сайрамского района Жасулан Аскаров, председатель Узбекского культурного центра Сайрамского района Фахриддин Исламов, сотрудники СМИ. Всего около 400 человек.

Кайназаров представил делегатов из села Мадани, сообщил, что глава областной администрации знает об инциденте 27 августа и держит ситуацию под контролем, и поделился своим мнением о произошедшем. В частности, он назвал действия маданийской молодежи «настоящей смутой», при этом отметил, что 25 августа жители Карамурта отнеслись к гостям из соседнего села неподобающим образом и во время завязавшейся той ночью драки больше пострадали люди из Мадани. Вернувшись домой, те два дня готовились к мести, собрали несколько человек с пистолетами, еще 50-60 мужчин вооружили обрезками арматуры и монтировками и на машинах отправились в узбекское село. Здесь они оставили свои машины в безопасном месте - на перекрестке улиц Мухиддинова и Жанис-ата, - и напали на центр Карамурта. Итогом их разрушительных действий стали госпитализация нескольких человек с тяжелыми травмами, повреждение восьми зданий (магазины, кафе, фотосалон и так далее), двух грузовых «Газелей» и более 15 легковых автомобилей.

Кайназаров пообещал, что хулиганы будут наказаны, а пострадавшим возместят убытки, при этом не конкретизировал, кто это сделает, каким образом и когда. Но задался вопросом, какие меры надо предпринять, чтобы такого рода события больше не повторялись. По мнению акима, здесь помогут разъяснительная работа среди молодежи и обеспечение их работой, поэтому, заверил Кайназаров, в ближайшем будущем в селе будут освоены 200 гектаров земли и построена фабрика. Эта новость была тепло принята присутствующими.

Затем выступил прокурор, который подтвердил слова главы района и сообщил, что инцидент уже обсудили в селе Мадани. Выступил и маданийский имам. Он признал ошибки и упущения в воспитании молодежи и попросил прощения у жителей Карамурта, призвав их быть великодушными и напомнив, что «повинную голову меч не сечет».

Пришел черед высказаться карамуртцам. Местный житель Рустам хаджи Шарипов призвал восстановить и укрепить дружбу и мир между двумя народами, которые не должны страдать из-за действий хулиганов. Бывший депутат Верховного Совета Казахстана Ирисай Расулова возмущалась: «Это в какой конституции написано, что можно совершать вооруженные налеты? Преступники должны получить по заслугам!». Вопрос матери Элмурата Ташпулатова, одного из пострадавших, «кто же вооружил хулиганов пистолетами?» остался без ответа: расследование по этому делу еще не завершено.

Председатель Узбекского культурного центра Фахриддин Исламов посетовал, что как паршивая овца портит все стадо, так и действия группы хулиганов ославили село Мадани на всю республику. Он призвал молодежь быть разумнее. Предприниматель Гафур Туляганов предложил после того, как пострадавшим будет возмещен ущерб и ситуация урегулируется, приготовить «примирительный» плов и выразил уверенность, что потом все заживут в дружбе и согласии. Обсудив инцидент и выслушав разные стороны, участники встречи разошлись. Но точку в конфликте ставить рано. Пострадавшим и их семьям еще не компенсированы убытки, не выдана материальная помощь, погромщики и ответственные работники, допустившие развитие конфликта, не наказаны. Пока «наказали» только «Фергану.Ру», отключив ее от связи с Казахстаном. Поможет ли такая «страусиная» политика властей решить проблемы, накопившиеся в обществе?.. Соб. инф. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: На юге страны продолжают совершать нападения по этническому признаку 2014-09-05 09:48 ИА Фергана.Ру В городе Оше Ошской области Кыргызстана совершено очередное нападение на этнического узбека. Как сообщает Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA), в 05:30 утра 1 сентября 2014 года 63-летний Азимжон Ибрагимов подошел к мечети «Хасият», куда направлялся, чтобы совершить утреннюю молитву. Неожиданно трое молодых киргизов окликнули его: «Ты, сарт!» и стали избивать. В настоящее время Азимжон Ибрагимов с двумя сломанными ребрами, сотрясением мозга и многочисленными гематомами находится в отделении травматологии Ошской городской больницы. Правоохранительные органы знают о случившемся, но не спешат проводить тщательное расследование.

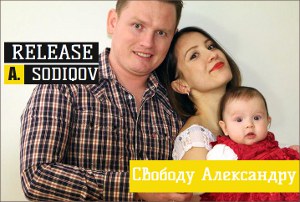

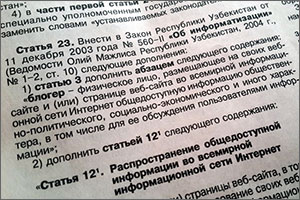

AHRCA сообщает о получении за последние три месяца 65 сообщений о нападениях на этнических узбеков в Оше. В их отношении были совершены: нападения с целью причинения ущерба здоровью и даже убийства; лишение собственности (с использованием бюрократических механизмов); угрозы с целью принудить отозвать заявление против тех, кто совершил в отношении пострадавших противоправные действия, это касается также жертв сексуального насилия в ходе межэтнического конфликта в июне 2010 года; похищения людей. Свежий пример: 4 сентября 2014 года была совершена попытка похищения молодой этнической узбечки, проживающей в селе Нариман. При этом даже случаи, ставшие известными общественности, сотрудники правоохранительных органов называют бытовым хулиганством, начало расследования часто неоправданно откладывается, что позволяет преступникам уходить от ответственности и продолжать совершать противоправные действия по этническому признаку. Типичную ситуацию, в которую попадают жертвы дискриминации по национальному признаку, демонстрирует дело Кабулжона Осмонова, который пережил нападение 4 августа 2014 года. В тот же день ему была оказана первая медицинская помощь, проведена судмедэкспертиза. 22 августа следователь по имени Улан (фамилию он отказался называть) в телефонном разговоре с главой AHRCA Надеждой Атаевой подтвердил факт нападения и сообщил, что ждет результатов судмедэкспертизы, без которых не может установить тяжесть вреда, нанесенного здоровью пострадавшего. Улан предложил позвонить ему через пять дней, однако дальнейшие попытки связаться с ним не увенчались успехом. 27 августа AHRCA распространила пресс-релиз «Кыргызстан: нападение по национальному признаку», а 2 сентября выяснилось, что уголовное дело по факту нападения на Осмонова было заведено только после того, как этот случай был освещен в СМИ. Но с того же времени на пострадавшего и свидетелей нападения усиленно давят следователи и прокуроры, требуя отозвать заявление о возбуждении уголовного дела. «Практика такова: представители правоохранительных органов и местных органов власти заявляют, что когда жертвы межэтнического конфликта (в основном этнические узбеки) обращаются за защитой, они якобы пытаются спровоцировать новый всплеск насилия. Пострадавшего убеждают отказаться от заявления о возбуждении уголовного дела. Если он отказывается забрать заявление, то часто сотрудники органов внутренних дел угрожают ему, что с ним и его родными расправятся те, кого он обвиняет в преступлении. Также нередко у пострадавших вымогают деньги или предлагают покинуть Кыргызстан. Кроме того, власти усиливают давление на правозащитников, журналистов и адвокатов, которые защищают интересы этнических узбеков», - поясняет Надежда Атаева. Информацию обо всех зафиксированных случаях нападения по этническому признаку AHRCA в ближайшее время направит президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, в миссию Кыргызской Республики при ООН, международным правозащитным организациям. Международное информационное агентство «Фергана» Amnesty International призывает Таджикистан немедленно снять обвинения с исследователя Александра Содикова 2014-09-05 10:38 ИА Фергана.Ру  Александр Содиков с семьей По данным Amnesty International, расследование уголовного дела в отношении Александра Содикова продлено, ему по-прежнему грозит до 20 лет тюрьмы. В конце июля Содиков, проведший под стражей 36 суток, был отпущен под подписку о невыезде, из-за которой теперь не может вернуться на учебу в Университет Торонто (Канада). По словам жены Содикова Мушарраф, муж уже пропустил августовскую сдачу экзаменов. «К этим экзаменам он довольно долго готовился, но, к сожалению, так и не смог попасть на них. В июле мы должны были уже вылететь, поскольку помимо экзаменов Саша должен был также продолжить учебу в университете, где первые классы в этом году должны были начаться уже 8 сентября. Августовские экзамены были отодвинуты на октябрь текущего года. Но и к октябрю он должен изучить много литературы, которой нет в библиотеках Таджикистана», - рассказала Мушарраф Содикова информагентству «Азия-плюс». По ее словам, со дня освобождения Александра из следственного изолятора Государственного комитета национальной безопасности (СИЗО ГКНБ) нет никаких известий по его делу: «Нам обещали сообщить о ходе следствия, но до сих пор не позвонили и ничего не сказали. С него по сей день не снято обвинение, из-за чего мы не знаем, как быть дальше: муж не в состоянии продолжить учебу, я уже уволилась с работы в Канаде, ребенок наш также давно не посещал детский сад там». Адвокат исследователя Абдукаюм Юсупов отказался комментировать что-либо по делу Содикова, сославшись на секретность, и лишь подтвердил, что следствие продолжается, и пока с его подзащитного обвинения не будут полностью сняты, выехать из страны тот не сможет. Напомним, специалист в области предотвращения конфликтов и блогер Александр Содиков является докторантом университета Торонто (Канада) и работает над темой «Возникающие силы и управление конфликтами в Центральной Азии» по контракту с университетом Exeter (Великобритания). Он был арестован в столице Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) во время интервьюирования председателя областного отделения социал-демократической партии Таджикистана в ГБАО Алима Шерзамонова - во время интервью они говорили о беспорядках, произошедших в ГБАО летом 2012 года. В защиту Садыкова выступили его научные руководители, международная правозащитная организация Freedom House, ОБСЕ, студенты и выпускники зарубежных вузов, коллеги задержанного, международная организация «Репортеры без границ». Подробнее о Садыкове и его деле можно прочитать здесь и на сайте, специально созданном в его защиту. Amnesty International просит всех желающих помочь Содикову написать письма с призывом к властям Таджикистана снять с ученого все обвинения и уважать право на свободу выражения мнений в соответствии с международными обязательствами по правам человека, включая статью 19 международного пакта о гражданских и политических правах. Писать можно на таджикском, русском, английском или своем родном языке. Обращения надо отправить до 16 октября 2014 года следующим адресатам: Генеральному прокурору Шерхону Салимзода, пр. Абуали Ибн Сино, 126, 734043, г.Душанбе, Таджикистан Министру иностранных дел Сирожиддину Аслову, ул. Шероз, 33, г.Душанбе, Таджикистан, факс: +992 372 21 02 59, Email: info@mfa.tj Председателю Государственного комитета национальной безопасности Саймумину Ятимову, ул. Горького, 8, 734025, г.Душанбе, Таджикистан, факс: +992 372 21 23 12 Копии писем желательно отправить в дипломатические представительства, аккредитованные в вашей стране. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Блогеров обязали перепроверять информацию перед публикацией и не разглашать тайну 2014-09-05 11:19 ИА Фергана.Ру  Фото Газета.Uz Согласно закону, блогер — это «физическое лицо, размещающее на своих веб-сайте и (или) странице веб-сайта во всемирной информационной сети Интернет общедоступную информацию общественно-политического, социально-экономического и иного характера, в том числе для ее обсуждения пользователями информации». Как пояснил заместитель председателя Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Ильхом Абдуллаев, под блогером подразумевается не каждый пользователь, публикующий что-либо в интернете, а только те, кто «системным образом информируют общественность, формируют общественное сознание по общественно-политической и социально-экономической тематике». «Если человек пишет что-то личное, что-то из своей жизни, это под закон не подпадает», — сказал депутат на встрече с представителями IT-компаний, интернет-СМИ и блогерами в Ассоциации предприятий и организаций информационных технологий. Абдуллаев подчеркнул, что изменения не предполагают введения каких-либо новых санкций ни в административное, ни в уголовное законодательство: «Перечисленные в законе обязанности уже есть в законодательстве Узбекистана. Однако до этого не было закона, распространяющего их на сферу интернета». Статья 12-1 гласит, что «владелец веб-сайта и (или) страницы веб-сайта, в том числе блогер, обязан не допускать использования своих веб-сайта и (или) страницы веб-сайта во всемирной информационной сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация, в целях: призыва к насильственному изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности Республики Узбекистан; пропаганды войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма; разглашения сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну; распространения информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, а также порочащей честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающей вмешательство в их частную жизнь; пропаганды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; пропаганды порнографии; совершения других действий, влекущих за собой уголовную и иную ответственность в соответствии с законом». Владелец веб-сайта и (или) страницы веб-сайта, в том числе блогер, «обязан проверять достоверность общедоступной информации до ее размещения на своих веб-сайте и (или) странице веб-сайта во всемирной информационной сети Интернет, на которых размещается общедоступная информация». Он также обязан «незамедлительно удалять размещенную информацию в случае установления ее недостоверности». В случае неисполнения требований закона «доступ к указанным веб-сайту и (или) странице веб-сайта может быть ограничен специально уполномоченным органом в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан», а нарушитель понесет ответственность в соответствии с законодательством. Поправка в закон «Об информатизации» принята Законодательной палатой Олий Мажлиса (парламента) 23 августа 2014 года, одобрена Сенатом 28 августа, опубликована в газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 5 сентября и с этого дня считается вступившей в силу. Международное информационное агентство «Фергана» Видеолекторий «Ферганы»: Театры Ташкента вчера и сегодня 2014-09-05 12:42 Фергана Столица Узбекистана Ташкент - пожалуй, самый театральный город в Центральной Азии. И несмотря на то, что многие старинные здания театров уже не существуют, сохранившиеся и вновь построенные являют собой памятники архитектуры, украшающие город. В своей новой лекции известный ташкентский краевед и писатель Борис Голендер рассказывает о наиболее примечательных, значимых и любимых ташкентцами театрах. Это - Большой академический театр оперы и балета им. Алишера Навои, два драматических театра – узбекский и русский, легендарный театр «Ильхом» Марка Вайля, а также ряд других столичных площадок. «Состояние театрального дела, также как и состояние музеев, библиотек, красноречиво характеризует духовное здоровье общества и государства. В этой связи театры являются важной составляющей частью современной цивилизации», - уверен Борис Голендер. Другие лекции Бориса Голендера — в постоянной рубрике «Ферганы.Ру» Видеолекторий. Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: Гражданские активисты отправили учебники истории президентам Путину и Назарбаеву 2014-09-05 15:15 ИА Фергана.Ру Казахстанские активисты Мухтар Тайжан и Галым Агелеуов отправили президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву бандероли с учебными пособиями и историческими монографиями, сообщает 5 сентября «Азаттык» (казахская служба Радио Свобода).

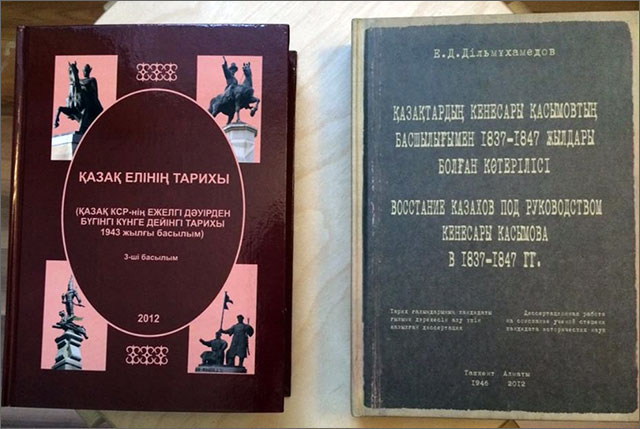

Эта акция вызвана заявлением Путина о том, что Назарбаев «создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности». Тремя годами ранее об этом заявлял и сам Назарбаев. «Никогда казахского государства не было, поскольку не имело границ. Впервые обозначив границы казахского государства, мы довели это до Организации Объединенных Наций... Никогда казахи по своей воле не строили свою столицу», - сообщил 27 июля 2011 года казахский президент животноводам на их слете в Алматинской области. Тогда, по информации «Азаттыка», заявление Назарабаева также вызвало бурные дискуссии в казахстанском обществе, журналисты обратили на него внимание Генеральной прокуратуры, которая не усмотрела оснований для дачи правовой оценки высказыванию президента. Заявление Путина вызвало особую тревогу среди казахстанцев в связи с событиями на Украине, да и прозвучало оно как ответ на вопрос о вероятности развития украинского сценария в Казахстане. И гражданские активисты республики решили дать президентам двух стран возможность лично изучить историю казахской государственности. По словам Агелеуова, Путину и Назарбаеву отправлены «История Казахстана (История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней)», первое издание которой было подготовлено еще в 1943 году группой авторитетных советских ученых, и «Восстание казахов под руководством Кенесары Касымова в 1837-1847 годах» ((Кенесары Касымов – последний, 48-й, хан казахского государства. – Прим. Агелеуова). В частности, в учебнике «История Казахстана» говорится, что политическое объединение различных племен в казахскую народность и единое Казахское ханство произошло в конце XV - начале XVI веков при хане Касыме. Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: Гражданские активисты отправили учебники истории президентам Путину и Назарбаеву 2014-09-05 15:15 ИА Фергана.Ру Казахстанские активисты Мухтар Тайжан и Галым Агелеуов отправили президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву бандероли с учебными пособиями и историческими монографиями, сообщает 5 сентября «Азаттык» (казахская служба Радио Свобода).

Эта акция вызвана заявлением Путина о том, что Назарбаев «создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности». Тремя годами ранее об этом заявлял и сам Назарбаев. «Никогда казахского государства не было, поскольку не имело границ. Впервые обозначив границы казахского государства, мы довели это до Организации Объединенных Наций... Никогда казахи по своей воле не строили свою столицу», - сообщил 27 июля 2011 года казахский президент животноводам на их слете в Алматинской области. Тогда, по информации «Азаттыка», заявление Назарабаева также вызвало бурные дискуссии в казахстанском обществе, журналисты обратили на него внимание Генеральной прокуратуры, которая не усмотрела оснований для дачи правовой оценки высказыванию президента. Заявление Путина вызвало особую тревогу среди казахстанцев в связи с событиями на Украине, да и прозвучало оно как ответ на вопрос о вероятности развития украинского сценария в Казахстане. И гражданские активисты республики решили дать президентам двух стран возможность лично изучить историю казахской государственности. По словам Агелеуова, Путину и Назарбаеву отправлены «История Казахстана (История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней)», первое издание которой было подготовлено еще в 1943 году группой авторитетных советских ученых, и «Восстание казахов под руководством Кенесары Касымова в 1837-1847 годах» (Кенесары Касымов – последний, 48-й, хан казахского государства. – Прим. Агелеуова). В частности, в учебнике «История Казахстана» говорится, что политическое объединение различных племен в казахскую народность и единое Казахское ханство произошло в конце XV - начале XVI веков при хане Касыме. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: В административный кодекс добавили главу об ответственности за нарушения на выборах 2014-09-05 16:33 ИА Фергана.Ру  Статьей предусматриваются штрафы в диапазоне от трех до двадцати минимальных размеров заработной платы за следующие нарушения: - вмешательство в деятельность Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий, комиссий по проведению референдума, а равно создание препятствий их работе (пункт 512); - неисполнение решений ЦИК, избирательных комиссий, комиссий по проведению референдума, а равно неправомерный отказ в рассмотрении их обращений, нарушение без уважительных причин сроков их рассмотрения (513); - нарушение прав кандидата, доверенного лица, наблюдателя или уполномоченного представителя политической партии (514); - нарушение кандидатом, доверенным лицом, представителем политической партии, должностным лицом условий и порядка проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам, вынесенным на референдум (515); - опубликование или распространение иными способами заведомо ложных сведений о кандидате, политической партии с целью воздействия на результаты выборов (516); - умышленное уничтожение или повреждение информационных, агитационных материалов, размещенных на зданиях, сооружениях или в других местах, в ходе подготовки и проведения выборов или референдума (517); - нарушение порядка финансирования выборов или референдума (518); - нарушение порядка опубликования (обнародования) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов или референдума, а также иных исследований, связанных с выборами или референдумом (519). Чем вызвано решение дополнить Административный кодекс этими пунктами, не уточняется. Подобные нововведения выглядят, по меньшей мере, странно, поскольку выборы в Узбекистане, судя по официальным сообщениям, всегда проходят без сучка и задоринки, что неудивительно, поскольку они представляют собой организованную имитацию народного волеизъявления в отсутствие реальной конкуренции между кандидатами. Напомним, 21 декабря в Узбекистане пройдут парламентские выборы. Спустя девяносто дней, то есть 22 марта 2015 года, стране предложат выбрать, а скорее, переизбрать президента. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||