| ← Сентябрь 2014 → | ||||||

|

7

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

13

|

14

|

|||||

|

17

|

21

|

|||||

|

27

|

28

|

|||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Хлопковое рабство Узбекистана: <<Не хочу быть начальником!>>

|

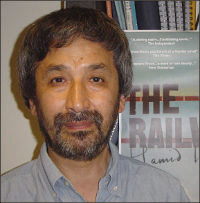

Хлопковое рабство Узбекистана: «Не хочу быть начальником!» 2014-09-08 19:03 Фергана В Узбекистане существует уникальный общественный институт «уполномоченных» по хлопку: руководителей предприятий назначают ответственными за помощь фермерам, причем помощь сводится к непрерывному финансовому донорству. Чтобы найти деньги на эту «общественную работу», бизнесменам и мелким начальникам компаний приходится идти на различные нарушения и таким образом попадать в зависимость от прокуратуры или правоохранительных органов. Как устроена эта круговая порука фермеров, предпринимателей, чиновников и правоохранителей, как и кому перепродают хлопок, выжимая из фермеров последние деньги, и как «доят» предпринимателей - в материале «Ферганы», и начнем мы с рассказа одного человека, которому предложили «хлебную» должность. Рассказ кандидата «Это случилось три месяца назад. Бывший мой однокурсник, живущий в Ташкенте, позвонил и сказал, что в одной производственной компании освободилось место начальника, ему поручили назначить нового, и если я согласен занять это место, должен приехать в столицу и обговорить с ним все условия. Мы встретились в Ташкенте. Оказалось, в головном офисе компании недавно сменили начальство, и туда на руководящую должность устроился близкий друг моего однокурсника, которого он назначил заведующим организационным отделом, так как только ему доверяет в подборе кадров на местах. А в провинциальном городке, где я живу, есть производственная фабрика этой компании, и на днях ее руководитель, главный бухгалтер и ряд других чиновников были осуждены на различные сроки за хищение имущества предприятия. - Раз такое дело, зачем суешь меня в такое опасное место? – спросил я однокурсника. - Это не опасное, а прибыльное место. Впрочем, все прибыльные места опасны. Там, где крутятся деньги, всегда суета, - объяснил он. - А разве у этой фабрики большие доходы? - Можно заработать уйму денег, даже твоим правнукам хватит. - Разве? – не поверил я. – Я помню эту фабрику, но там, в основном, голодранцы работают. Как же там можно заработать огромные деньги? - Да можно! Это зависит от изворотливости начальства. Смотри: у нас есть лимит на сырье, ежегодно от хлопкопромтреста получаем около тысячи тонн хлопкового волокна и делим его между нашими предприятиями. Какой начальник нам ближе, тому выделяем больше положенного, а за это он платит нам по сто долларов за тонну. Заплатив нам, ты покупаешь волокно у хлопзавода по восемьсот долларов за тонну и тут же, даже не вывезя его с завода, продаешь по три тысячи долларов. От одной тонны волокна тебе останутся 2200 долларов. Посчитай, сколько получишь от продажи ста тонн. - Кому я продам? – удивился я. - Есть кому! На волокно всегда найдется покупатель. - А это не опасно? - Я уже сказал: где деньги, там всегда опасность. Это волокно ты должен будешь как следует оформить на бумаге: якобы привезти на свою фабрику, обработать, за обработку выдать зарплату своим рабочим и другому персоналу, затем найти покупателя и сбыть этот товар. А чтобы бумаготворчество было в порядке, тебе понадобится хороший бухгалтер, которому ты можешь доверять. У твоего предшественника, которого осудили, бухгалтер был не очень хорошим: все перепутал, поэтому почти все руководство предприятия оказалось за решеткой. В ходе беседы с однокурсником я понял, что за то, чтобы получить должность начальника этого предприятия, с меня причитается пять тысяч долларов наличными, которые мой однокурсник, по его словам, передаст своему начальнику. Мы долго торговались. Я мог достать такую сумму, но потом остался бы ни с чем. А предприятие разваленное, там уже три месяца рабочие вынужденно отдыхают. По поручению прокуратуры и суда налоговый комитет арестовал расчетный счет фабрики в банке. Судоисполнители описали все имущество фабрики, они могут в любой момент забрать все и распродать, чтобы как-то покрыть потери. Да и чтобы на фабрике сдвинуть дело с мертвой точки, нужны наличные деньги. Я бы мог вложить в это свои средства, а через два-три месяца привезти однокурснику не только пять, но может, и все десять тысяч долларов. Только дайте мне два месяца времени, твердил я. Но мой однокурсник был категоричен. По его словам, каждый месяц я должен буду передавать республиканскому начальнику определенные суммы. Но сейчас речь идет о первоначальном взносе – пять тысяч долларов. - Пойми, - сказал однокурсник, - эту сумму не я определяю, и даже не мой друг - глава компании. Начальника такой производственной фабрики должны утвердить восемь членов правления компании. И пока каждый из них не получит свою долю, тебя не утвердят. А повторно прийти на утверждение будет труднее - ставки удвоятся, и уже потребуются десять тысяч долларов. Понял?! Поэтому давай деньги сразу. Долго я с ним торговался, но безрезультатно. Вернулся домой и решил посоветоваться с товарищем, которого я наметил в главбухи этой фабрики. И вот какую картину он мне нарисовал. - Без пяти тысяч долларов тебя не утвердят, это однозначно. Вообще, они еще не так много запросили - ставки на этом предприятии обычно больше. Думаю, желающих занять такое место останавливает только то, что банковский счет компании арестован... Но давай посмотрим, что будет после того, как ты стал начальником, отдав требуемую сумму. После утверждения ташкентским руководством ты должен будешь предстать перед областным и городским хокимами (главами администраций — хокимиятов. - прим. ред.). Они тебя поздравят, пожелают удачи на новом поприще. Ты, довольный, скажешь, что всегда готов служить отечеству, народу, области. А на носу праздник. Допустим, хокимы поручат тебе сделать доброе дело – пригласить из Ташкента именитого певца, чтобы порадовать население области. Ты с готовностью согласишься выполнить это поручение: ведь не для хокимов, не для их карманов будешь стараться, а для народа! Тем более, вся элита области на торжества соберется, и предстать перед ней на фоне известного певца - как хорошо! Потом, правда, радость улетучится – ты узнаешь, что приглашение знаменитого певца тебе обойдется в пять тысяч долларов наличными. Можно и за тысячу, и за две тысячи найти певца, и даже за миллион узбекских сумов, но и это – деньги, не из своего же кармана их брать? И ты решишь залезть в карман фабрики. Ну, скажем, последуешь совету твоего однокурсника и пойдешь на ухищрения с хлопковолокном. А это, между прочим, экономическое преступление. Теперь тебя в любой момент могут задержать и осудить. И однажды прокурор потихоньку пригласит тебя к себе и скажет: вот, маленькое дело надо бы провернуть, денег не хватает, не поможешь ли немного? Ты не сможешь ему отказать, так как глаза прокурора говорят, что он уже давно знает о твоем преступлении. Это только начало, - продолжает мой будущий бухгалтер. - Однажды областной хоким пошлет тебя уполномоченным в какой-нибудь совхоз, где придется пастись целый год, отвечая за каждую оплошность. А в совхоз каждый день будут приезжать комиссии. Ну ладно, областные комиссии - свои, их можно как-то уговорить. Но комиссии из министерства сельского хозяйства, кабинета министров, от самого премьера!.. Эти придираются к каждой мелочи и непрестанно грозят: «Я обязан буду доложить об этом господину премьер-министру». Услышав такое, из кожи вон вылезешь, чтобы не доложили премьеру, ты будешь готов на все, все свое имущество распродашь, чтобы закрыть рот этим министерским посланцам. Но они все приезжают и приезжают, и все норовят найти у тебя ошибки и доложить о них Самому. Молчание комиссий обойдется тебе в копеечку. Конечно, фермеры, председатели совхозов тоже раскошелятся, но и тебе придется. Побывай на селекторном совещании у премьер-министра с руководителями в сфере сельского хозяйства: с такими, как ты, он даже не разговаривает. В Ташкент вызывает к себе, если хозяйство провинилось, хокима, прокурора и начальника милиции. А они, чтобы не попасть в черный список премьера, готовы живьем сожрать таких, как ты. Вот, скажем, у одного фермера 50 гектаров хлопчатника. На дворе май, стебли выросли хорошие. Но поле заросло сорняком. Фермер не может самостоятельно очистить поле, и у него нет денег. Все свое добро он уже продал, но и без того у фермеров тысячи расходов каждый божий день: то ремонт техники, то сдача металлолома, то вызовы в райцентр, на собрания, то ядохимикаты для пшеницы надо покупать на наличные. Всё на наличные! В этом году на расчетных счетах фермеров средств нет. Каждый фермер должен внести на счет свои личные деньги, как уставный фонд, а потом этими суммами командуют хокимы. Такие правила сейчас... И вот к маю казна фермера иссякла. Чтобы прополоть поле, требуется по 20-30 тысяч сумов наличными на каждый гектар. Умножь двадцать тысяч сумов на 50 гектаров! И в этот момент нагрянула комиссия. Если попадешь в черный список, тебя отстранят от работы, а на фабрику пришлют ревизора с заданием «найти такие неоспоримые данные о тебе, которых хватило бы, чтобы упечь тебя за решетку как минимум на пять лет». На селекторных собраниях областного масштаба часто звучат такие выражения в адрес неповоротливых уполномоченных. Чтобы не встать с ними в один ряд, ты тут же раскошелишься на миллион и сам привезешь на поле людей для прополки. Ведь ты начальник промышленного предприятия, значит, у тебя всегда деньги есть, значит, тебя направят именно к отстающим фермерам. Скоро начнется уборка зерна. А у тебя фермер отстающий, он распродал половину семян, всю селитру, не обработал пшеничное поле ядохимикатами, и план сдачи зерна не выполнит. Но ведь ты поставлен туда, чтобы фермер выполнил свой план. Если не сможет – виноват ты: не контролировал его, не помогал ему, значит… Скажем, для плана не хватает 30 тонн. У фермера денег нет. Ты скажешь: «Хорошо, половину ты покроешь, половину я». Пятнадцать тонн зерна обойдутся тебе как минимум в пять миллионов сумов - хоть «живьем» купишь, хоть цифрами в накладных у элеваторщиков. Другой момент: идет культивация. Культиваторный трактор фермера сломался, требуется срочный ремонт, а на носу - комиссия. Скажем, нужны запчасти на 100 тысяч сумов. Ты бежишь в областной центр за запчастями, проклиная все на свете, чтобы к приезду комиссии трактор был отремонтирован и находился на поле – культивировал хлопчатник. А комиссия начинает проверять, хорошо ли поставлены агрегаты культиватора, нормальна ли глубина культивации, не подрезает ли хлопчатника. Все это на твоих «денежных» плечах и на фермерских. Конечно, фермер отвечает в первую очередь, но в любом случае и тебя к ответу призовут. Все это расходы, расходы и еще раз расходы. Результат: погрязнешь в экономических преступлениях. Когда поймешь, что ты в тупике, скажешь себе: будь что будет… Итог ясен. А о сезоне сбора хлопка и говорить не стоит. Это ужас для уполномоченного… Если ты согласен на все это, отдай свои кровные однокурснику и стань начальником. Но я, извини, к тебе в главбухи не пойду. …Поразмыслил я над словами друга и решил: не хочу быть начальником!..» НЕМНОГО ДЕТАЛЕЙ Чтобы лучше понять, как устроены сложные отношения между государством и бизнесом, а также между руководством предприятий и фермерами, мы задали несколько вопросов специалисту, занимающемуся сельским хозяйством в Узбекистане уже несколько десятков лет. И вот что рассказал нам Мурод Каримов (имя изменено). Скажите, пожалуйста, что это за институт «уполномоченных»? Почему директор промышленного предприятия может быть кем-то назначен «уполномоченным» по фермерам? - Ну, смотрите. Узбекистан в период СССР превратили в аграрную республику, в хлопководческую. Все было подчинено выращиванию, сбору и сдаче хлопка. Когда появлялись трудности, сюда, в хлопководство, на помощь звали руководителей из других отраслей, представителей других профессий. «Твоя работа подождет. С твоей работой ничего не случится, но если сегодня не поливать хлопчатник, сегодня не провести прополку, в хлопке многое потеряем. Потеряем тонны. И если сдадим меньше - Москва обидится». Но люди на хлопководство особо не рвались, отбывали эту работу, как повинность. Когда обнаружили, что эти люди на хлопководство особо не рвались, а просто отбывали эту работу, как повинность, то решили: пусть каждый начальник стоит над головой своих людей и добивается полезности хлопководству. Сегодня этот советский опыт «систематизировали». Ныне на весь сезон к каждому фермеру в обязательном порядке прикрепляют начальника какой-то организации - делают его тем самым «уполномоченным». Заведующих детсадов, директоров школ и любых других организаций привязывают к сельскому хозяйству, связывают по рукам и ногам. Например, в период очистки от сорняка - если фермер не успевает, - к нему прикрепят заведующую детсадом, и она должна привести на поле фермера своих нянь и воспитательниц, чтобы помогли очистить поле. Обычно поле располагается в 10-20 км от того детсада. Тут возникают транспортные расходы. И заведующая детсадом, если умная, пойдет и договорится с фермером: мы тебе дадим сумму на транспортные расходы, а ты сам найдешь людей и сам очистишь свое хлопковое поле от сорняка. На такое предложение фермер сразу согласится. А завдетсадом вернется и поговорит со своими людьми и всем выпишет премиальные, это уже не касается их зарплаты. На такое предложение няни и воспитатели тоже согласятся. - Нельзя ли отказаться от такого поручения? - Можно отказаться, но... каждый начальник районного уровня становится начальником только с письменного согласия хокима района. Т.е. поручение дается районным хокимом своему подчиненному. У тех, кто отказывается быть «уполномоченным», вскоре появляются проблемы. В их организации направят ревизоров по поручению прокуроров, начнут тщательно искать всевозможные нарушения, и в конце концов несговорчивый руководитель будет только рад уйти со своей должности подобру-поздорову. Но чаще, чтобы всем был пример, именно таких руководителей наказывают. Порой жестоко наказывают. Осудят, посадят и т.д. Поэтому вообще неписаный закон таков: или подчиняйся, или уходи. Ныне закон такой: все руководители районного уровня являются уполномоченными по тому или иному фермеру. Все руководители областного уровня являются уполномоченными в хозяйствах области, а руководители республиканского уровня - уполномоченные в районах. Самые близкие к премьер-министру руководители являются полномочными представителями в областях, и они все могут решать от имени премьера. И если его не слушаются, то они вправе напрямую связаться с самим главой правительства. И все это руководство - на общественных началах. - Хотелось бы прояснить: кому именно полученное по 800 долларов за тонну волокно можно продать за 3000? Кто это волокно купит, и что он будет с этим хлопком будет делать? На экспорт отправит? Или переработает? - Сейчас начинается сбор хлопка. Во многих районах из-за засухи, нехватки и отсутствия ГСМ, из-за плохой организации работы - т.е. по объективным или субъективным причинам - план сдачи хлопка-сырца не выполнится. И если такое случится – горе хокиму, прокурору, начальнику милиции района. Заодно пострадают и уполномоченные: значит, они не проработали должным образом, своевременно не решали проблемы или вовремя не доложили самому Премьеру. Хоким, прокурор, начальник милиции и уполномоченный в любом случае окажутся виноватыми, а значит, они пойдут на разные ухищрения и займутся приписками. Всех фермеров, которые не смогли вырастить нужное количество хлопка, заставят прийти на хлопзавод с наличными деньгами и заплатить за данные о сдаче «липовых» килограммов. А хлопзаводы, чтобы компенсировать недостающий хлопок, начнут искать, где бы его докупить: в карманах у начальников заводов появились деньги фермеров. Таким образом, фабрика, которая легально покупает волокно по 800 долларов у хлопзавода, перепродает его же нелегально тому же заводу уже гораздо дороже. А дальше в игру вступают серьезные мафиозные структуры, но об этом даже страшно говорить, и я умолкаю… «Фергана.Ру» по традиции обращается к читателям с просьбой присылать свои рассказы о внутренних механизмах хлопкоуборочной кампании в Узбекистан. Напишите нам то, что вы хорошо знаете, если вы - специалист или фермер, чиновник или начальник, ставший вдруг «уполномоченным». Писать можно главному редактору «Ферганы» Даниилу Кислову по адресу dan@kislov.ru. Соб. инф. Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан расширяет сотрудничество с Евросоюзом 2014-09-09 13:08 Мария Яновская Казахстан и Европейский Союз выходят на финишную прямую в переговорах по новому Соглашению о расширенном партнерстве, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК. 8 сентября 2014 года глава МИД Республики Казахстан Ерлан Идрисов встретился с руководителями дипломатических миссий европейских стран, аккредитованных в Казахстане, в ходе которой обсуждались переговоры по новому Соглашению о расширенном партнерстве РК-ЕС. Встреча состоялась накануне заключительного, восьмого раунда переговоров по новому Соглашению между Республикой Казахстан и Европейским Союзом. Е.Идрисов отметил, что «новое Соглашение будет иметь всеобъемлющий характер, будет отражать существующее зрелое и равноправное партнерство между Казахстаном и ЕС, основанное не только на общих интересах, но и на общих ценностях, на взаимопонимании, взаимоуважении и взаимной выгоде. Оно должно стать прочной основой для вывода сотрудничества Казахстана со странами ЕС на более высокий уровень». Парафирование Соглашения запланировано на осень 2014 года. Ключевым элементом нового Соглашения является модернизированный торгово-инвестиционный раздел, учитывающий перспективу присоединения Казахстана к Всемирной Торговой Организации (ВТО), а также развитие Таможенного союза, Единого экономического пространства и Евразийского Экономического Союза. В дополнение к Соглашению в будущем могут быть разработаны и приняты «дорожные карты» и секторальные соглашения об углублении сотрудничества в конкретных областях. Казахстан заинтересован в отдельном соглашении с ЕС по науке, технологиям и инновациям.

Министр по делам экономической интеграции Казахстана Жанар Айтжанова, которая присутствовала на встрече, отметила, что ЕС «является крупнейшим торговым партнером Казахстана». В 2013 году торговый оборот между Казахстаном и ЕС составил $53,4 млрд, за январь-апрель 2014 года - $19 млрд, что составляет 53,7% от всего внешнеторгового оборота страны. 47% иностранных инвестиций в экономику Казахстана имеют европейское происхождение, сообщает ИТАР-ТАСС.. Соглашение Казахстана с ЕС предусматривает вступление в силу раздела по торговле и инвестициям после вступления республики в ВТО. Также обсуждались вопросы либерализации визового режима с Европейским Союзом, продвижение кандидатуры Казахстана на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017-2018 гг. и другие вопросы. Интересно, что активные переговоры по подготовке Соглашения о расширенном партнерстве ЕС и Казахстана проходят одновременно с принятием четвертой волны санкций ЕС против России. Россия же считает Казахстан, наравне с Белоруссией, своим главным стратегическим партнером: 1 января 2015 года вступает в силу Договор о Евразийском экономическом союзе, который был подписан в Астане в мае 2014 года. Тогда активно декларировалось, что это «очередной этап интеграции трех государств, предполагающий гарантию свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на территории этих государств, согласованную политику в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте». Таким образом завершалось формирование крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ (более 170 млн человек), и президент России Владимир Путин заявил на встрече в Астане, что в перспективе поставлена задача по созданию общего финансового рынка.  Аркадий Дубнов - Это сообщение не выглядит сенсацией. Россия тоже еще недавно готовилась заключить подобное Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Евросоюзом. Но сегодня, к сожалению, этот проект канул в Лету, и Россия взяла курс на приобретение статуса страны-изгоя, а Казахстан по-прежнему стремится встать в один ряд с сообществом цивилизованных государств. Обратите внимание: глава МИД Казахстана Идрисов говорит, что у Казахстана с Евросоюзом общие ценности. Повторяю: если бы не нынешние события, то и мы бы сегодня шли в том же направлении, на сближение с объединенной Европой. Тем не менее, пока Казахстан вполне логично может увязать свое участие в ЕАЭС и ТС со стремлением самым тесным образом сотрудничать с ЕС. Недавно на официальном уровне в Москве было заявлено, что ужесточение торговых отношений России с ЕС касается только России и не имеет отношения к общей согласованной политике Таможенного союза. С другой стороны, подобное объяснение свидетельствует, что реальное воплощение в жизнь Договора о ЕАЭС наступит еще нескоро. Вспомним заявление, сделанное на весеннем саммите ЕАЭС в Минске, что полностью Договор вступит в силу в 2025 году, когда будет создан единый рынок нефтепродуктов. - Казахстанское руководство весьма прагматично, - продолжает эксперт. - Не думаю, что оно укрепляет союз с Россией в рамках ЕАЭС, потому что Казахстану «выгодно оставаться на пространствах так называемого большого русского мира», как объяснил это, выступая на Селигере, Владимир Путин. Российский президент говорил там, что этот «русский мир является частью мировой цивилизации». Но мы видим, что Россия сама себя ныне выталкивает за пределы этой цивилизации, а Казахстан, наоборот, делает все, чтобы не позволить себя увлечь на эту «скользкую дорожку», - отметил А.Дубнов. Мария Яновская Международное информационное агентство «Фергана» Узбекско-немецкий Форум по правам человека просит сообщать о фактах принуждения к труду на хлопковых полях 2014-09-10 10:08 ИА Фергана.Ру  Обращение относительно предстоящей хлопковой компании в Узбекистане В Узбекистане начался сбор хлопка. По всей видимости, наши власти, как и во все предыдущие годы, снова отправят собирать хлопок людей, которые не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству. Принудительный труд- это принуждение человека к выполнению любой работы под угрозой применения какого-либо наказания. Принудительный труд запрещен статьей 7 Трудового кодекса Узбекистана и Конвенциями 29 и 105 Международной организации труда. Заставляя учителей, медицинских работников, студентов и других людей собирать хлопок, чиновники, от премьер-министра до районного хокима, нарушают законодательство Узбекистана, наносят ущерб благополучию людей, вредят их здоровью и способствуют ухудшению качества образования школьников и студентов. Парадоксально, что милиция и прокуратура, которые наделены полномочиями следить за соблюдением законодательства, сами, участвуют в незаконной эксплуатации людей. В отличие от того, что говорит пропаганда, хлопок – это НЕ наше национальное богатство. Вся прибыль от его продажи контролируется небольшой кучкой чиновников. Только они знают, какая часть доходов от экспорта хлопка попадает в бюджет, а какая часть исчезает в их безразмерных карманах. Эти люди, получающие баснословные прибыли от экспорта хлопка, заинтересованы любой ценой сохранить систему. Между тем, Узбекистан получает более 500 млн. долларов от Азиатского Банка Развития, 400 млн. от Всемирного Банка, и более 230 млн. долларов от Евросоюза. Все эти средства, как предполагают международные доноры, должны пойти на проведение реформ в сельском хозяйстве. А реформы должны привести к избавлению людей от принудительного труда как сборщиков хлопка и так и фермеров. Хотя Узбекистан с готовностью принимает эти средства, мы не знаем, есть ли у наших руководителей, на самом деле политическая воля изменить систему. У нас есть только одно средство противостоять беззаконию со стороны государства. Это гласность. Мы не можем изменить ситуацию сейчас, но, по крайней мере, мы можем рассказать, о том, что происходит на самом деле. Наша организация, Узбекско-Немецкий Форум по правам человека, будет проводить мониторинг принудительного труда взрослых и детей во время сбора хлопка в этом году. Поэтому мы просим вас помочь нам в сборе правдивой информации. Если Вы или ваше близкие принуждаются к сбору хлопка, или Если Вас вынуждают заплатить деньги за то, чтобы не поехать на сбор хлопка, пожалуйста, поделитесь с нами своими сведениями, отправив письмо на электронный адрес: NoForcedLabor@gmail.com. От редакции «Ферганы.Ру» добавим, что письма, сообщения и статьи вы можете направлять так же и на наш адрес ferghana@ferghana.ru. Самые информативные и интересные рассказы будут опубликованы на нашем сайте. Давайте вместе заставим чиновников Узбекистана соблюдать законы страны! Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Закон не запрещает дарить подарки чиновникам 2014-09-10 13:37 Пулат Ахунов «Фергана» продолжает публикацию статей главы Фонда борьбы с коррупцией в Узбекистане Пулата Ахунова, в которых анализируются пробелы в законодательстве Узбекистана. Ранее узбекский политик-оппозиционер, председатель зарегистрированного в Швеции Общества Центральная Азия (Association Central Asia), писал об отсутствии законов «О Государственных закупках» и «О борьбе с коррупцией». Сегодняшняя статья - о подарках чиновникам, которые не просто не запрещены в Узбекистане, но и считаются обязательной и приятной частью государственной служебной карьеры. Получение взяток в виде подарков является давней национальной традицией, и для ее разрушения необходим законодательный запрет на получение подарков, а значит, политическая воля. Почти во всех государствах мира вопрос о подарках государственным служащим регулируется законодательством. Делается это для того, чтобы предотвратить коррупцию и подкуп чиновников. Суть таких законов проста: гражданам запрещается дарить подарки чиновникам, а чиновникам запрещается получать их, так как это может привести к конфликту интересов. Что такое конфликт интересов? Это ситуация, при которой личная заинтересованность служащего госучреждения/компании и человека, делающего подношение, может повлиять на процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо компании, являющейся работодателем должностного лица. То, что подношениями легче решать вопросы, было известно еще в древности. Об этом говорил и древнегреческий драматург Еврипид: «От подарков и боги становятся сговорчивыми». Этот афоризм созвучен давно существующей узбекской поговорке: «Берган Худога ёқибди» (Дающий и Богу нравится). Подарки чиновникам нарушают принцип равенства граждан перед законом, право на справедливое и беспристрастное рассмотрение обращений и заявлений граждан, развращают население.  Пулат Ахунов Стоит отметить, что ГК для Узбекистана очень важен, так как в обыденной и деловой жизни, в вопросах раздела имущества или составления договоров население нашей страны руководствуется сложившимися обычаями и традициями, что негативным образом сказывается на правовом сознании граждан. Несомненно, что без трансформации правового сознания гражданина невозможно обеспечить позитивные перемены в обществе в целом. Пока граждане в повседневной жизни и во взаимоотношениях с чиновниками будут руководствоваться неписаными правилами, которые основаны на «обычаях», «понятиях» и «традициях», говорить о верховенстве закона и создании правового общества немыслимо. Как показало наше исследование, само государство также довольно пренебрежительно относится к Гражданскому Кодексу, где замалчивается вопрос о подарках государственным чиновникам. То есть (внимание!) законы Республики Узбекистан не запрещают делать подарки чиновникам! Глава 31 «Дарение» Гражданского Кодекса Республики Узбекистан содержит десять статей, которые регулируют вопросы дарения, но в них нет ни одного пункта о том, кому запрещается делать подарки. Давайте взглянем, какие статьи содержит глава, регламентирующая дарения: Статья 502. Договор дарения. Статья 503. Отказ одаряемого принять дар. Статья 504. Форма договора дарения. Статья 505. Ограничения дарения. Статья 506. Отказ от исполнения договора дарения. Статья 507. Отмена дарения. Статья 508. Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения невозможны. Статья 509. Последствия дарения имущества с недостатками. Статья 510. Правопреемство при обещании дарения. Статья 511. Пожертвования. Обратите внимание, в этой главе отсутствует статья, что-либо говорящая о запрещении дарений. В то же время Гражданские кодексы Казахстана, Киргизии, Таджикистана, России содержат статью «Запрещение дарения». Привожу выдержки из Гражданских кодексов этих стран (желающие могут по ссылке ознакомиться с полными версиями документов): Гражданский кодекс Республики Казахстан, глава 27, статья 509. Запрещение дарения: «Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает размеров десяти месячных расчетных показателей, установленных законодательными актами: 1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями; 2) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 3) государственным служащим, а также членам их семей в связи с должностным положением государственных служащих или в связи с исполнением ими служебных обязанностей». Третий пункт был изменен в 2011 году, прежняя версия выглядела так: «3) государственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей». Как видим по новым поправкам, введён запрет на дарение не только государственным служащим, но и членам их семей, что делает честь казахстанским законодателям. В Гражданском Кодексе Российской Федерации также имеется статья, запрещающая дарение государственным служащим. Глава 32, статья 575. Запрещение дарения: «Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей: …2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 4) в отношениях между коммерческими организациями. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России, установленный пунктом 1 настоящей статьи, не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность». Можно заметить, что в российском ГК более детально расписан вопрос о запрещении дарения, но в нём, в отличие от казахстанского, отсутствует положение о запрете дарения членам семей госслужащих. Гражданский кодекс Киргизской Республики (глава 25, статья 511) и ГК Таджикистана (глава 31, статья 609) также запрещают дарение государственным служащим. Таким образом, мы приходим к постыдному для Узбекистана выводу, что если гражданские кодексы Казахстана, Киргизии, Таджикистана, России регламентируют случаи, когда дарения запрещены, то в аналогичном документе Республики Узбекистан такого запрета просто нет. Если же закон не запрещает, то значит, делать подношения госслужащим разрешено. В реальности всё так и происходит, никто этому не удивляется. В Узбекистане это воспринимается как «нормальный образ жизни». Законы в Узбекистане никак не регулируют и получение специфических подарков чиновникам и госслужащим, повод для которых как бы не связан со служебным положением одариваемого. Речь идет о подарках на свадьбы, которые породнили премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева с генералом Ботиром Турсуновым, председателя Верховного суда Узбекистана Буриташа Мустафаева с бывшим министром юстиции Узбекистана Алишером Мардиевым, председателя Государственного Налогового комитета Узбекистана Ботира Парпиева с председателем СНБ Узбекистана Рустамом Иноятовым… Если бы был закон, запрещающий подарки чиновникам, а так же закон, регулирующий служебную этику госслужащих, то о подарках, полученных на этих свадьбах, нужно было бы сделать официальный отчет с указанием стоимости подарка и имени дарителя. Не хочу оскорблять подозрением вышеназванных руководителей страны, наверное, они говорили подчиненным: «Чтобы я не видел никаких подарков!» - и тем более понимаю их положение: если они громогласно, вопреки традициям и обычаям, откажутся принимать подарки, то начнутся разговоры: «зазнался», «не уважает простых людей», «так много денег, что и подарки не нужны»… Но наличие закона дало бы им возможность с гордостью заявить: «Я являюсь государственным служащим, и закон запрещает мне и моим близким родственникам принимать подарки. Поэтому я Вас приглашаю, без подарков, присоединиться к нашему скромному дастархану, организованному в честь свадьбы нашего сына/дочери/внука…» Наш Фонд предлагает внести такую формулировку ответа государственного служащего в будущий «Закон об этике и поведении государственных служащих Узбекистана», аналог «Правила Миранды» для узбекских госслужащих, на случай свадеб и других торжеств. («Правило Миранды» (англ. Miranda warning) — юридическое требование в США, согласно которому во время задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах, а задерживающий его сотрудник правопорядка обязан получить положительный ответ на вопрос, понимает ли он сказанное). Другого выхода нет, иначе наша страна никогда не начнет движение к правовому государству. Разумеется, вопросы дачи и получения взятки, использования служебного положения и другие аспекты мздоимства регулируется Уголовным Кодексом. Но в УК предписано наказание за уже совершённое преступление, тогда как Гражданский Кодекс предупреждает совершение правонарушения и формирует правовое сознание человека. Наше общество насквозь коррумпировано, подношения чиновникам всех уровней стали непременным атрибутом нашей жизни и никем не воспринимается как нечто неправильное, порочное. Хоким одного из районов Андижанской области на свадьбу сына получил в подарок чёрный джип Chevrolet Captiva. Нам рассказывают, что заместителю министра здравоохранения подарили машину, «дверь которой открывается в сторону и вверх, иномарка какая-то, и он на ней приехал в Наманган на совещание» (!). Начальник отдела медицины федерации профсоюзов Узбекистана получил в подарок квартиру в Ташкенте. Ничего не поделаешь, «радость у человека, почему бы не сделать ему хороший подарок в такой день», да и наши «традиции» и «обычаи» требуют уважительного отношения к имениннику, его детям и родственникам. Однако все дающие подарки знают, что это запомнится и учтётся, когда будет нужно. Никто не сомневается в том, что это - взятка. Начальник, государственный чиновник вместе с должностью получает «уважение» и соответствующий этой должности уровень даров и взяток. Именно для того, чтобы обладать этими привилегиями и возможностями, люди стремятся стать чиновниками и руководящими работниками. Общеизвестно, что не зарплата на работе важна, а именно возможности, которые даёт государственная служба. Подарки-взятки даются врачам, учителям в школах, колледжах и ВУЗах, и это не считается взяткой, просто «отблагодарили» человека за хорошую работу. С этой порочной практикой необходимо покончить принятием законодательных, просветительных и «агрессивно» пропагандистских мер. Считаю, что в обществе невозможны существенные позитивные перемены и демократические реформы без кардинального изменения нашего отношения к подаркам-взяткам. Потому такая простая мера, как законодательный запрет дарения чиновникам, имеет серьезное значение. Многие люди скажут скептически: «Ну и что! Ну, введут они это, а что изменится? Как брали, так и будут брать...» На то у меня есть свои возражения. Имея за плечами опыт работы в законодательной ветви власти, знаю, что принятый закон - это обязательство, которое берет на себя государство. Создается механизм давления на государство с требованием исполнения взятых обязательств. Ранее я писал, что в Узбекистане отсутствует закон «О борьбе с коррупцией». Основной причиной отсутствия этого закона было то, что для его исполнения потребовался бы комплекс мер и различных мероприятий. Однако наличие такого закона стало бы механизмом, при помощи которого инвесторы и международные организации могли бы оказывать давление на правительство, требуя исполнения взятых на себя обязательств. Но почему же в последние несколько лет в Узбекистане всё-таки были вынуждены начать обсуждение вопроса о принятии законов «О борьбе с коррупцией» и «О государственных закупках», а также стали активно внедрять системы и услуги, обеспечивающие открытость и доступность государственных учреждений? Это связано с тем, что страна чрезвычайно нуждается в инвестициях. Советский потенциал исчерпан, а руководство страны так и не смогло создать эффективную экономическую систему, способную обеспечить динамичное развитие страны. В Узбекистане отмечается беспрецедентно высокий уровень безработицы, неэффективная экономическая политика и коррупция мешают созданию рабочих мест, свыше пяти миллионов узбекистанцев вынуждены искать работу за пределами страны. Именно в такой обстановке власть делает ставку на привлечение иностранных инвесторов, чтобы вдохнуть жизнь в стагнирующую экономику страны. Но без соответствия законодательства международным стандартам невозможно привлечь инвесторов. Требования международных финансовых структур и инвесторов вынуждают руководство Узбекистана, хоть и со скрипом, начинать борьбу с коррупцией, обсуждать законы о контроле над госзакупками, о прозрачности экономической и финансовой системы. Потому важно, чтобы вышеназванные законы были приняты. Это важно нам, мечтающим видеть свою Родину правовой и демократической, это важно для её жителей и международной общественности, потому что с помощью этих законов будет создан механизм влияния на власть. Работая в этом направлении, наш Фонд, конечно же, будет привлекать внимание инвесторов к имеющимся недостаткам в законодательстве страны, и мы уверены, что наши действия приведут к тому, что правительство будет вынуждено реагировать. Ведь речь идет о притоке финансов, в которых они нуждаются! От нашей совместной работы с инвесторами, с представителями гражданского общества и органами власти в выигрыше останется народ, для которого законы создадут новые и лучшие правила для достойной жизни, работы и бизнеса. Разве не это является конечной целью всех наших дум и стремлений? Стоит добавить, что руководство Узбекистана все эти годы целенаправленно не занималось законотворчеством, созданием законодательного, цивилизованного фундамента страны. Все законы принимаются только потому, что «так нужно», «так у других». Интерес к определённым законам возникает тогда, когда этого захочет Юртбаши, если этого требуют международные организации, международные обязательства или элементарно надо отчитаться. В стране тотально уничтожена инициатива и политическая жизнь. Как следствие этого, люди, работающие в общественно-политической сфере, боятся выступать с инициативами и молча ждут указаний, проявлять самостоятельность опасно, могут заподозрить в далеко идущих политических амбициях. Потому Узбекистан значительно отстал от соседних стран в вопросах совершенствования и модернизации законодательства. Кроме тех законов, о которых мы говорили выше, для решения проблемы коррупции и взяточничества, а так же для обуздания чиновников стране необходим закон «О государственной службе» или «О государственных служащих». Такие законы есть в соседних странах, но нам не удалось найти что-то подобное в Узбекистане. Мы искали во всех доступных открытых источниках, и если ошибаюсь, прошу поправить. Кроме этого, необходим закон «Об этике и поведении государственных служащих». Сейчас видно, что в стране не создан законодательный «скелет», который бы поддерживал экономическое и политическое тело страны. Вся страна фактически управляется приказами и инструкциями. Нет понятия законодательной базы, на основе которой система могла бы работать, вместо этого все функционирует «на ручном управлении». И если кое-кто не крикнет, не прикажет или утратит дееспособность, то всё остановится. Разве о такой стране мы мечтали? Президент Каримов создал эту страну под себя и для себя, а кто создаст страну для узбекского народа? Пулат Ахунов, основатель Фонда борьбы с коррупцией в Узбекистане, бывший депутат Верховного Совета СССР Международное информационное агентство «Фергана» Рассказ Хамида Исмайлова «Каменный гость» вошел в сентябрьскую подборку «Слов без границ» 2014-09-10 14:35 ИА Фергана.Ру  Хамид Исмайлов Хамид Исмайлов - узбекский поэт и писатель, в 1992 году покинувший Узбекистан, живущий в Лондоне. Книги Исмайлова изданы на узбекском, русском, французском, немецком, турецком и других языках. На родине, в Узбекистане, его произведения запрещены. В 2-010 году Хамид Исмайлов был избран на почетную должность Писателя при Всемирной службе Би-би-си (BBC World Service’s Writer in Residence). Международная культурная организация «Слова без границ» существует с 2003 года, ее деятельность направлена на углубление культурного взаимопонимания с помощью переводов, публикаций и продвижения лучших произведений современной литературы всех стран мира. Читателям предлагаются переведенные на английский язык тексты, в которых отражается многообразие взглядов на мир и отражается самый различный человеческий опыт. Каждый месяц «Слова без границ» публикуют от восьми до двенадцати произведений. Так, были опубликованы произведения нобелевских лауреатов Герты Мюллер и Жана-Мари Гюстава Ле Клезио, писателей Махмуда Дарвиша, Этгара Керета и других. Всего уже было опубликовано более 1700 произведений, написанных в 124 странах на 101 языке. В сентябрьский выпуск вошли тексты, в которых писатели исследуют вопросы изгнания, эмиграции и ассимиляции. Кроме «Каменного гостя» Хамида Исмайлова, опубликованы произведения венесуэльского писателя Израиля Сентено, Осамы Аломар (Osama Alomar, Сирия), Мохаммеда Дирийе (Mohamed Diriye, Сомали), Осамы Есбер (Osama Esber, Сирия), Хайрулло Файза (Узбекистан), три интервью с женщинами, приехавшими из стран Ближнего Востока, сделанные парижанкой Оливией Снайже (Olivia Snaije). Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||