| ← Март 2014 → | ||||||

|

2

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

8

|

9

|

|||||

|

16

|

||||||

|

23

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Туркменистан: Оппозиция в тисках <<башизма>>

|

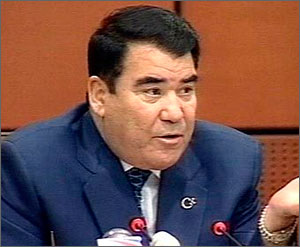

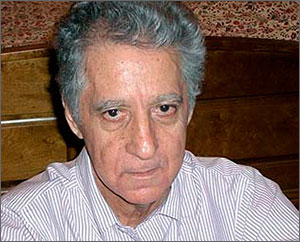

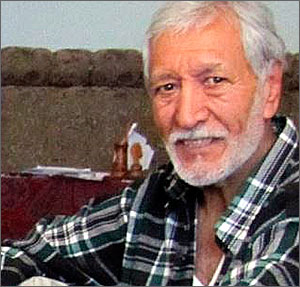

Туркменистан: Оппозиция в тисках «башизма» 2014-03-25 18:29 Михаил Калишевский Сама природа утвердившегося в Туркмении тоталитарного режима в принципе отрицает возможность какой-либо оппозиции, даже декоративной. И в этом смысле известная идиома «в Туркменистане оппозиция находится либо в тюрьме, либо в эмиграции» вроде бы соответствует действительности. Однако даже при самой жестокой диктатуре не могут абсолютно все люди думать одинаково. Оппозиция, пускай атомизированная, запуганная, загнанная в глубочайшее подполье, всегда существует. Она существовала не только в сталинском СССР (молодежные подпольные группы в 1940-е – 1950-е годы, партизанские отряды УПА, прибалтийских «лесных братьев») и нацистской Германии (достаточно вспомнить о 20 июля 1944 года), но даже в людоедской полпотовской Кампучии (Хун Сен и его группировка). Другой вопрос, что полная изоляция, как правило, не позволяет получить объективную информацию о внутренней ситуации в том или ином тоталитарном государстве. Это в полной мере относится и к Туркменистану. Тем не менее, что-то все-таки проникает. В частности, появляются сведения об активизации в этой стране ряда исламистских движений (и групп). Время от времени поступают сообщения о деятельности местных правозащитников, организаций религиозных меньшинств. Продолжает давать знать о себе и демократическая оппозиция в изгнании (а также деятельность нескольких эмигрантских правозащитных организаций). Правда, ведет себя оппозиция несколько пассивно, перед ней остро стоит проблема «смены поколений», а главное, создания реальной базы внутри страны и получения рычагов воздействия на ситуацию. Пока каких-либо заметных сдвигов в этом направлении не видно, однако в современном мире все так быстро и неожиданно меняется. При этом очевидно, что любой тоталитаризм рано или поздно терпит крах. «Агзыбирлик» и другие На рубеже 1980-х и 1990-х годов в рамках становления горбачевского «социалистического плюрализма» в Туркменистане возникли национально-демократические организации, объединявшие, в основном, представителей туркменской гуманитарной интеллигенции. Так, в 1989 году Нурберды Нурмамедов, Ширали Нурмурадов, Бабпа Гоклен, Ак-Мухаммед Велсапар и другие представители культурной элиты создали первое туркменское оппозиционное движение «Агзыбирлик». Подобно аналогичным группам в других союзных республиках, это движение призывало к демократическим реформам в сочетании с национально-культурным возрождением «титульного» народа. Одним из главных лозунгов было придание туркменскому языку статуса государственного. 12 января 1990 года «Агзыбирлик» организовало первую крупную политическую демонстрацию в память о 110-й годовщине штурма и взятия русскими войсками крепости Геок-Тепе, где туркмены-текинцы оказали им ожесточенное сопротивление. В 1991 году при республиканской Академии наук был создан дискуссионный клуб «Пайхас» под руководством историка и демографа Шохрата Кадырова. Клуб ставила своей целью пропаганду либерально-демократических идей и обсуждения в обществе политических проблем. В том же году Мухаммедмурат Саламатов, философ и журналист, попытался издавать в республике первый независимый журнал «Даянч». Следует отметить, что туркменским национально-демократическим организациям, объединявшим в своих рядах относительно узкий круг представителей образованных слоев общества, не удалось добиться более-менее ощутимого политического влияния в Туркменистане даже по сравнению с национально-демократическими движениями в соседних республиках. В частности, деятельность клуба «Пайхас» существенного резонанса не вызвала, его основатель Кадыров получил известность скорее не из-за клуба, а благодаря призывам к расследованию причин Ашхабадского землетрясения 1948 года, причиной которого, по утверждению Кадырова, стал подземный ядерный взрыв, произведенный властями СССР. Примерно то же самое можно сказать и о Саламатове – его журнал «Даянч» успел выйти только одним номером, гораздо большую известность получило открытое письмо Саламатова «Кто хозяин в Туркменистане», посвященное обличению Валерия Отчерцова, одного из партийно-хозяйственных функционеров позднего СССР и первых лет независимости Туркменистана. Однако какой-либо организованной политической группы вокруг каждого из этих персонажей не возникло. Есть точка зрения, что Саламатова, например, вполне устраивала роль обличителя-одиночки. К тому же многих отпугивала его националистическая риторика. При этом он сосредоточился на персонализации «виновных во всех туркменских бедах», не предлагая никакого системного и позитивного решения. Отсутствие позитивной повестки – это вообще общий недостаток первых туркменских оппозиционеров, ставший едва ли не главной причиной их неспособности заручиться серьезной поддержкой общества.  Сапармурат Ниязов Весьма жесткое давление властей на разобщенные интеллигентские оппозиционные группы началось практически сразу после избрания Ниязова президентом тогда еще Туркменской ССР (27 октября 1990 года на безальтернативных выборах за него, по официальным данным, проголосовало 98,3% избирателей). В том же месяце по обвинению в мошенничестве арестован один из лидеров «Агзыбирлик» Ширали Нурмурадов. Несостоявшаяся многопартийность После провозглашения независимости Туркменистана (15 декабря 1991 года) различные оппозиционные группы проводили небольшие акции протеста против формирующейся тоталитарной диктатуры, предпринимали редкие попытки выдвинуть альтернативных кандидатов на выборах (не более пяти случаев на низовом и среднем уровнях, две попытки выдвижения на пост президента). Предпринимались также попытки добиться регистрации движения «Агзыбирлик», Демократической партии (до самой процедуры регистрации дело не дошло, не были подготовлены даже уставные документы), различных социал-демократических групп. В начале 1992 года было объявлено о создании Аграрной партии Туркменистана. Ее программа носила достаточно умеренный характер: защита интересов крестьян, фермеров и сельскохозяйственных рабочих, а также сельской интеллигенции (врачей, ветеринаров, учителей, инженеров), создание свободной экономики, отстаивание прав крестьян на обрабатываемые земли и их наследование. Было еще несколько инициатив подобного рода под лозунгами развития «вольного фермерства», носивших, правда, весьма поверхностный характер. К тому же передел земельного фонда вызывал неприятие в сельских общинах – земледельцев волновало не наличие земли в собственности, а качество доступной земли и самое важное – количество и качество доступной поливной воды. К переделу этих ресурсов общество было не готово, поскольку право на землю означало и право на воду. А право собственности на землю и воду воспринималось как возврат к «досоветской» феодальной системе землевладения. Кстати, именно по этой причине «коммунизм» в представлении многих туркмен является синонимом «справедливости».  Сердар Рахимов в годы учебы в МГУ Более того, Ниязов, которого 21 июня 1992 года опять безальтернативно (99,5%) избрали президентом уже независимого Туркменистана, обрушил на оппозицию жестокие репрессии, призванные задушить в зародыше любые оппозиционные поползновения и полностью унифицировать политическое поле. Сотни оппозиционеров неоднократно задерживались и допрашивались в Комитете национальной безопасности (КНБ), развернулась компания запугивания, применялись откровенно террористические методы подавления. Еще в марте 1992 года закрыли журнал «Даянч» (конфисковали сигнал второго номера). Арестовали одного из основателей «Агзыбирлик» Нурмамедова, но освободили после публичного «раскаяния» – такая сталинская практика вскоре стала «фирменным знаком» туркменского «правосудия». Остальные видные оппозиционные деятели, в числе которых Нурмурадов, Кадыров, Велсапар, были вынуждены бежать из страны. К началу 1993 года усилиями КНБ внутренняя оппозиция была если и не уничтожена полностью, то загнана в глубокое подполье. Тоталитарный режим, построенный на культе личности Ниязова, получил и внешнее пышное оформление – 22 октября 1993 года Ниязов был провозглашён «Отцом всех туркмен» («Туркменбаши Великий»). В январе 1994 года на «референдуме» его полномочия продлили до 2002 года. Попытка перегруппировки сил Тем не менее, иллюзии относительно возможности вести легальную деятельность на территории страны у части оппозиционеров сохранялись. Так, в 1994 году туркменские коммунисты подали документы на регистрацию своей партии в Министерство юстиции. Регистрации им, естественно, не дали. Ходатайство просто проигнорировали – даже официальный отказ, да и то лишь в устной форме, было получен только в 1996 году. Невозможность нормальной деятельности внутри страны вынудила туркменские оппозиционные группировки структурироваться за границей. Своего рода временной столицей оппозиции в изгнании стала Москва.  Авды Кулиев В результате туркменские спецслужбы нанесли по Фонду ряд превентивных ударов. 28 октября 1994 года эмиссары Фонда Хошалы Гараев и Мухаметкули Аймурадов были по просьбе туркменского КНБ арестованы узбекскими властями в Ташкенте и экстрадированы в Туркменистан. Они получили длительные тюремные сроки, причем Гараев умер в заключении в 1999 году при весьма подозрительных обстоятельствах (по данным Human Rights Watch и «Мемориала»). Вместе с тем позиция Кулиева эволюционировала от умеренного этнокультурного национализма к более широкой, социал-демократической платформе, что позволило ему получить поддержку ряда других оппозиционных групп. В 1997 году на основе Фонда удалось создать «Объединенную демократическую оппозицию Туркменистана» (ОДОТ) - союз эмигрантских групп, включающих Русскую общину Туркменистана во главе с Анатолием Фоминым, Коммунистическую партию, Социал-демократическую партию и ряд более мелких групп. В апреле 1998 года, во время официального визита Ниязова в Вашингтон, Кулиев попытался вернуться в Ашхабад, но был задержан в тамошнем аэропорту, помещен под арест и через некоторое время под давлением МИД России (Кулиев имел также российское гражданство) выслан за пределы Туркменистана. По мнению ряда экспертов, вокруг Кулиева объединялись не столько движения, сколько личности, многие из которых уже утратили прямую связь со страной. Тем не менее, сам Кулиев имел определенный авторитет в Туркменистане, даже на периферии. Объясняется это, главным образом, его постоянным доступом к важному ресурсу - туркменской службе радио «Свобода» «Азатлык». Есть мнение, что Кулиев упустил несколько реальных шансов получить более широкую поддержку, но ограничился связями с бывшими сотрудниками спецслужб Туркменистана, которые обещали ему быстрый «переворот» в Ашхабаде и президентский пост. На рубеже 1990-х и «нулевых» годов активность лично Кулиева и оппозиции в целом явно пошла на спад. Фонд стал испытывать трудности с финансированием, в результате деятельность ОДОТ была почти свернута. В 1999 году Ниязов ввел въездные визы для иностранцев, а в 2003 году - систему выездных виз, согласно которой любой гражданин, пожелавший выехать за пределы Туркменистана, должен испрашивать разрешения властей. Эти меры серьезно осложнили связи зарубежных оппозиционеров с соратниками внутри страны.  Борис Шихмурадов Шихмурадов положил начало спорадическому процессу формирования так называемой «номенклатурной оппозиции». Суть состояла в том, что бывшие чиновники, по каким-то причинам утратившие расположение Ниязова, покидали страну в целях личной безопасности (а некоторые, назначенные послами, попросту не возвращались по первому зову Туркменбаши) и уже за рубежом объявляли себя оппозиционерами. Шихмурадову вроде бы удалось организовать более-менее осмысленное оппозиционное движение бывших госчиновников, как за пределами Туркменистана, так и внутри страны. Правда, в кругах политэмигрантов «первой волны» к нему отнеслись настороженно – он вызывал подозрения, поскольку слишком долго был связан с режимом Ниязова. Многие считали его коррупционером или, по крайней мере, фигурой с запятнанной репутацией (туркменские власти выдвинули против бывшего министра обвинения в хищениях и незаконной торговле оружием. Именно из-за угрозы экстрадиции Шихмурадов покинул Пекин и перебрался в Москву). Некоторые специалисты также полагают, что Шихмурадов «всегда был чужаком для туркменского общества – и для интеллигенции, и для номенклатуры, и для народных авторитетов, и для самого народа». По их мнению, как потенциальный лидер оппозиции в глазах этих категорий, он полностью похоронил себя после заявления о необходимости приватизации углеводородного сектора страны. В результате почти никакой поддержки, кроме как у десятка номенклатурщиков, он в стране не имел. Вместо того чтобы объединиться с Кулиевым, Шихмурадов создал свою собственную оппозиционную группу - Народное демократическое движение Туркменистана (НДДТ). Временный исполнительный совет движения (ВИС) состоял из 23 членов, одиннадцать из которых - бывшие политические деятели и предприниматели, такие как экс-председатель Центрального банка Худайберды Оразов, экс-посол в Турции Нурмухамед Ханамов и ряд других бывших дипломатов и официальных лиц. Имена других 12 членов ВИС не раскрывались - подразумевалось, что они продолжают находиться на территории Туркменистана. Шихмурадов объявил себя либералом и прагматиком, выступал за более тесные связи с Западом, утверждая, что ему будет легче добиться западной поддержки, чем Кулиеву. Заявляя о своей приверженности демократии, экс-министр, тем не менее, был намерен в случае падения режима Ниязова объявить о полуторагодичном «переходном периоде», во время которого не будет проводиться никаких выборов – это время предназначалось для интенсивных экономических реформ, включая приватизацию. По мнению некоторых экспертов, Шихмурадов все-таки имел некоторую популярность среди прозападно мыслящих интеллектуалов и образованной молодежи в Ашхабаде. Другие специалисты полагают, что и этого не было, а был всего лишь интерес как к некоей, чисто умозрительной альтернативе Ниязову. Сам же он утверждал, что его поддерживают многие высшие чиновники, которые сыты по горло безобразными выходками Ниязова. Одно время Шихмурадов полагал, что давление со стороны номенклатуры внутри страны и нажим со стороны Запада сами по себе вынудят Ниязова уйти. Правда, затем осознал необходимость более активной работы с широкими слоями населения и попытался влиять на общество, организуя эпизодические акции протеста (точно известно о трех случаях распространения листовок). Временный исполнительный совет НДДТ даже принял решение о координации с российскими и западными СМИ действий по «возвращению в страну оппозиции», рассчитывая, что против такой коллективной акции, обеспеченной к тому же информационной «защитой», Ниязов не осмелится применить карательные меры. (Впрочем, такую же стратегию ранее предлагал и Кулиев). Однако действия режима по «герметической» изоляции страны и еще большее наращивание репрессий сделали «возвращение оппозиции» немыслимым. Ситуацию также осложняло усиление разногласий между Шихмурадовым и Кулиевым. А потом, 25 ноября 2002 года, в Ашхабаде неожиданно произошло так называемое покушение на самого Туркменбаши. Катастрофа «покушения» и апофеоз «башизма» Вся эта история до сих пор окутана тайной. Согласно официальной версии, главой заговора был Шихмурадов, нелегально проникший в Туркменистан и скрывшийся затем в России. 25 декабря Шихмурадов неожиданно сдался туркменским властям (есть версия, что его заставили вернуться на родину, угрожая расправиться с родителями). После всенародного «покаяния» он был приговорен к пожизненному заключению. Аналогичное наказание заочно получили другие участники «заговора» – Худойберды Оразов и Нурмухамед Ханамов. (Они к тому времени уже возглавляли свои структуры, даже имели собственную базу поддержки в Туркменистане, но с Шихмурадовым были абсолютно не связаны. Власти просто «подверстали» их к «Делу о покушении»). Всего по делу о покушении в декабре–январе было осуждено более 60 человек, причем 56 из них были объявлены изменниками родины. МИД Туркменистана потребовал от Швеции выдачи двух других оппозиционеров – Сапармурата Ыклымова (до 1994 года - замминистра сельского хозяйства) и Халмурада Эсенова (одного из создателей фонда «Туркменистан»). Шведы, понятное дело, отказали.  Худайберды Оразов Тем не менее, «башизм» вступил в стадию апофеоза - по стране прокатились целые волны репрессий, поглотившие сотни невинных людей. Развернулась самая настоящая охота на инакомыслящих, родственники которых использовались властями в качестве заложников. Вместе со всеми сильно досталось и коммунистам - их лидера Рахимова обвинили в участии в подготовке «покушения» и осудили на 25 лет. По отрывочной информации, полученной оппозиционерами от бывших работников политической тюрьмы Овадан-Депе, в декабре 2006 года, уже при Бердымухаммедове, он вроде бы был убит в этой тюрьме вместе с Шихмурадовым и другими «заговорщиками» (однако по другим свидетельствам, по крайней мере, в 2007 году Рахимов был еще жив, но болен). Есть и еще свидетельства, согласно которым единовременного и массового убийства «заговорщиков» в тюрьме не было. Поступала информация об отдельных смертях, начиная с 2004 года (Батыр Бердыев, Таган Халлыев) и других, более поздних случаях (эта информация расследуется в рамках международной кампании «Покажите их живыми»).  Нурмухаммед Ханамов Определенную угрозу «идейно-политическому единству» туркменского общества представляла региональная клановость. Ниязов стал направлять на ключевые посты и в региональные силовые структуры выходцев из других областей и принадлежавших к иным кланам или племенам, чем те, что доминировали в данной области. Это давало гарантии, что местные элиты не приобретут излишней политической и экономической самостоятельности, а довольно частая смена этих чиновников, но по тому же принципу, вообще свела угрозу усиления региональных элит к минимуму. Был издан закон, запрещающий совместную работу родственников и земляков или лиц, принадлежащих к одному племени, в одной и той же госструктуре. Каждый чиновник при назначении на должность был обязан предоставить свою родословную до третьего колена. Однако данная проблема не исчерпывалась клановым присутствием в госструктурах. Еще с советских времен существуют достаточно влиятельные и богатые семьи почти в каждом племени, во всех регионах Туркменистана. Ниязов, обрушившись на клановые авторитеты, тем самым сильно ослаблял тот или иной клан: проводились аресты, реквизиции под надуманными и реальными предлогами. Почему весь этот ужас случился именно с Туркменистаном – предмет для всестороннего исследования, которое в настоящий момент очень затруднено закрытостью страны. Можно лишь предположить, что смена советского тоталитаризма на тоталитаризм «башистский» была обусловлена целым рядом факторов, в числе которых слишком архаичный, даже по меркам советской Средней Азии, характер туркменского общества и наложение на него советской традиции почитания «вождей». Отсюда крайняя немногочисленность и изолированность социальных слоев, где могли бы зародиться зачатки гражданского общества. И, наоборот, высокая степень консолидации правящей верхушки в лице Ниязова и его ближайшего окружения. Верхушки, которая, несмотря на относительную узость своей регионально-клановой базы, смогла удержать и укрепить господствующие позиции в государстве и обществе, подавив всех потенциальных соперников из числа других регионально-клановых группировок. Это, естественно, не исчерпывающее объяснение, хотя бы потому, что ряд исследователей рекомендуют не преувеличивать архаичность туркменского общества, ссылаясь на то, что по удельному уровню образования, в том числе высшего, Туркменская ССР была в лидерах среди союзных республик СССР. Можно, правда, возразить, что относительно высокий удельный уровень выпускников Оксфорда и Гарварда среди, скажем, саудовской элиты никак не мешает тамошнему саудовскому обществу быть чрезвычайно архаичным в социальном плане, несмотря на компьютеры и прочие «гаджеты» почти в каждой семье. Видимо, нельзя недооценивать и личные качества товарища Ниязова, который оказался весьма талантливым учеником всех предыдущих «вождей», что в немалой степени поспособствовало его превращению из невзрачного первого секретаря республиканской компартии в богоподобного «Отца всех туркмен» - Туркменбаши. Либо в тюрьме, либо в могиле, либо в эмиграции После событий 25 ноября лидеры туркменской оппозиции попытались внести существенные коррективы в стратегию дальнейшей борьбы. Стало ясно, что перспективы открытой, даже полулегальной работы в самом Туркменистане чрезвычайно осложнились, и придется действовать в глубоком подполье в условиях строгой конспирации. Впрочем, после репрессий 2002-2003 годов эмигрантская оппозиция была полностью деморализована. Оразов и Ханамов оставались единственными, кто продолжал выступать с декларациями. До конкретных дел, однако, почти не доходило. От катастрофы 2002-2003 годов «старая оппозиция» так и не оправилась. В то же время особое значение приобретала правозащитная деятельность. Стали возникать первые туркменские правозащитные группы – «Хельсинкская инициатива Туркменистана» (была учреждена летом 2003 года в Ашхабаде, после отъезда ее лидера Фарида Тухбатуллина в Австрию была институциирована в местную НПО), «Туркменская хельсинкская группа», «Туркменский хельсинкский фонд». При поддержке правозащитных организаций была значительно расширена работа с международными структурами: ОБСЕ, ООН, институтами Евросоюза и др. Одним из успешных результатов этой работы можно считать принятие в октябре 2003 года специальной резолюции Европарламента о ситуации с правами человека в странах Центральной Азии, значительная часть которой была посвящена Туркменистану. Серьезным достижением правозащитников, в первую очередь из самого Туркменистана, стало назначение вскоре после «покушения» на Ниязова независимого докладчика ОБСЕ по ситуации в Туркменистане в соответствии с так называемым Московским механизмом ОБСЕ, а также принятие Генеральной Ассамблеей ООН сразу двух резолюций (2003 и 2004 годов) по проблеме соблюдения прав человека в этой стране. Контакты с международными организациями выявили необходимость более серьезной проработки программных документов оппозиционных организаций, в частности, по вопросу реформирования туркменской экономической и политической систем в переходный период. Еще одним важным уроком событий 25 ноября стал отказ лидеров оппозиции от претензий на единоличное решение ключевых вопросов. Поскольку Москва являлась основным местом базирования туркменской оппозиции, особое значение приобрели ее отношения с российскими властями. С одной стороны, после подписания Ниязовым в апреле 2003 года указа о ликвидации института двойного гражданства, российские официальные лица несколько активизировали контакты с оппозиционерами, по инициативе ряда депутатов им даже предоставили им трибуну во время июньских слушаний в Государственной думе. В то же время в России по-прежнему отсутствовала практика предоставления политического убежища выходцам из стран СНГ. Кроме того, с явного попустительства российских властей туркменские спецслужбы открыто «охотились» в Москве на туркменских политэмигрантов. Например, 6 августа 2003 года в Химках был жестоко избит Авды Кулиев. Милиция не нашла виновных, однако 17 августа ФСБ задержала и выслала группу туркменских дипломатов и сотрудников Министерства национальной безопасности Туркменистана, задействованных в одной из секретных операций против оппозиционеров. В целом же Россия становилась все менее безопасной для туркменских оппозиционеров, и они постепенно начали перемещаться на Запад. Еще более острой стала задача консолидации различных оппозиционных групп. 29 сентября 2003 года в Праге был сформирован Союз демократических сил Туркменистана (СДСТ), провозгласивший своей целью совместную борьбу за свержение Ниязова и построение в стране демократического общества. В новое объединение вошли организации, как «старой», так и «новой» оппозиции: ОДОТ во главе с Авды Кулиевым; Общественно-политическое движение «Ватан» во главе с Худайберды Оразовым; Общественно-политическое движение «Возрождение»; Республиканская партия Туркменистана (РПТ) во главе с Нурмухамедом Ханамовым и Сапармурадом Ыклымовым, ранее входившими, соответственно, в НДДТ и движение «Догры ёл». К сожалению, практического значения это объединение почти не имело. Внутри страны оппозиции работать было по-прежнему почти невозможно - личная почта граждан просматривалась, интернет (в тех немногих местах, где он был) жестко цензурировался, телефоны прослушивались. Практически единственным способом коммуникации с родиной была туркменская редакция радио «Свобода», передачи которой глушились. Ну, естественно, существовали весьма ограниченные возможности подпольного распространения листовок, прочей литературы, за что можно было жестоко поплатиться, как, впрочем, и за любое неосторожное слово в адрес Туркменбаши и правящего режима. Но вот 21 декабря 2006 года Сапармурад Ниязов неожиданно скончался. Смерть диктатора, естественно, породила среди оппозиционеров большие надежды. Властитель новый, порядки старые Первой реакцией лидеров оппозиции на смерть Ниязова было заявление об их готовности «в ближайшие два-три дня» вернуться на родину и принять участие в демократических преобразованиях. На вопрос журналистов, не опасно ли это, лидер РПТ Ханамов ответил: «Родина для нас важнее!» Глава ОДОТ Авды Кулиев сообщил о намерении устроить в Туркменистане «мучную революцию», отправив туда «караван муки, в поддержку голодающего народа республики» (довольно странный шаг - никакого дефицита муки в то время в Туркменистане не было.) По его словам, вслед за караваном в Туркмению намеревались отправиться и руководители оппозиционных движений в изгнании.  Нурберды Нурмамедов Президентские выборы прошли вполне «по-ниязовски» с почти 90-процентным голосованием за нового властителя Туркменистана. В общем, очень скоро выяснилось, что несмотря на широковещательные обещания реформ, в Туркменистане по сути ничего не изменилось – все свелось к определенной модификации «башистского» режима путем отмены наиболее безумных «нововведений» Ниязова, постепенного демонтажа культа Туркменбаши и формирования культа Бердымухаммедова, получившего титул «Аркадаг» («Покровитель»). Правда, уже в начале 2008 года Бедымухаммедов заявил, что члены оппозиции могут вернуться на родину и участвовать в президентских выборах, обещал, что он гарантирует и равноправие, и безопасность. Лидеры оппозиции Оразов и Ханамов (Кулиев в 2007 году умер в Норвегии) тут же выразили согласие на «диалог с властями», но когда они обратились в туркменские посольства, чтобы подтвердить условия возвращения, власти, по выражению Ханамова, «прикусили языки». Будто ни о каком «приглашении Бердымухаммедова они и не слышали». В феврале 2010 года президент Туркменистана произвел своего рода сенсацию, когда на заседании правительства сказал, что «появление в нашей стране оппозиционной партии станет важным событием в общественно-политической жизни страны». Впрочем, официальная пресса тут же разъяснила, что создаваемая оппозиция «должна быть адекватна нынешнему развитию туркменского общества, нашей истории и нашим традициям, менталитету нашего народа». К тому же в июле того же года Бердымухаммедов внезапно решил притормозить процесс партийного строительства и отметил, что «если есть инициаторы создания новых партий, мы и их поддержим, но решение таких вопросов не терпит суеты и требует вдумчивого подхода».  Гурбангулы Бердымухаммедов Однако к выборам главы государства 12 февраля 2012 года никаких новых партий не появилось, несмотря на принятие первого в туркменской истории закона «О политических партиях». Единственный кандидат от единственной в стране Демократической партии Гурбангулы Бердымухамедов набрал 97% голосов. Лишь в апреле был создан оргкомитет по учреждению Партии промышленников и предпринимателей, при этом устав партии было поручено готовить вице-премьеру Сапардурды Тойлиеву, а организационно-финансовые вопросы взял на себя олигарх и друг президента Александр Дадаев. Председателем партии стал функционер Союза промышленников и предпринимателей Оразмамед Мамедов. Вскоре новая партия была зарегистрирована. На парламентских выборах декабря 2013 года она «завоевала» 14 мест из 125. Степень «оппозиционности» новой «политической силы» ни у кого сомнений не вызывала. «Систематические преследования любого рода оппозиции и инакомыслия, беспрестанные сообщения о пытках в местах содержания под стражей, повсеместный отказ в праве на свободное выражение мнения, на свободу собраний и объединений продолжаются, как ни в чем не бывало. Недавние реформы сводятся не более чем к условности, жесту, призванному отвлечь внимание международного сообщества и дать возможность заинтересованным иностранным компаниям оправдывать некритическое сотрудничество с властями. «На территории страны до сих пор нет ни одной подлинно оппозиционной партии, никаких независимых СМИ, и ни единой легальной независимой правозащитной организации», - заявил после выборов директор региональной программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Дальхизен.  Фарид Тухбатуллин Безусловно, независимую гражданскую активность внутри страны, несмотря на все гонения, окончательно задавить не удалось. Оппонентам нынешнего тоталитарного режима в Туркмении в целом приходится работать примерно такими же способами, как их предшественникам из числа советских диссидентов. А вот политические функционеры эмиграции, как отмечают наблюдатели, заняты, в основном, виртуальной борьбой в интернете, причем не слишком успешной, поскольку интернет весьма эффективно блокируется властями. Как отмечает обозреватель Валерий Чумакин, «создается впечатление, что туркменские оппозиционеры сидят на шее правозащитников и журналистов, которые известны своими эффективными проектами». Среди таких проектов последнего времени наибольший резонанс имеет кампания «Покажите их живыми!» с требованием к туркменским властям сообщить правду об истинных судьбах политзаключенных, в разные периоды упрятанных в тюрьмы. Эту кампанию инициировали туркменские активисты, проживающие внутри страны, она ведется в содружестве с правозащитными организациями в США, Европе и России. Ни одна организация политической эмиграции за границей не имеет к ней отношения. Прогнозировать, когда и как рухнет «башистский» режим – дело неблагодарное. Однако все эти игры с «реформами», конструированием «оппозиционных» партий и прочие маневры нового туркменского владыки свидетельствуют, что ситуация в стране больше не позволяет править исключительно репрессивными методами. Очень возможно, что правящий режим или какая-то его часть рано или поздно (на какой-то стадии своей «модернизации») попытается исключительно в своих целях задействовать в этих играх зарубежную оппозицию. Однако, скорее всего, будет уже поздно – не исключено, что о зарубежных оппозиционерах к тому времени совсем забудут. И уж тем более они вряд ли смогут составить конкуренцию набирающим силу исламистам. Ведь именно для исламистов «башистский» режим создал наиболее благоприятную почву, уничтожив систему образования, выдавив за пределы страны или запугав национальную интеллигенцию, обездолив и оболванив значительную часть населения, особенно молодежи. Видимо, реальную светскую, демократическую альтернативу могут составить лишь какие-то новые люди, которые будут иметь известность и достаточно широкие связи, прежде всего, внутри страны. Может быть, это будут правозащитники, общественные активисты или просто «продвинутые» и «креативные» граждане. Наверное, такие люди в Туркменистане все-таки есть… Михаил Калишевский Международное информационное агентство «Фергана» Афганистан просит Туркмению помочь в организации переговоров с талибами 2014-03-26 10:52 ИА Фергана.Ру Афганистан просит Туркмению помочь в организации переговоров с движением «Талибан». Об этом, в частности, шла речь на встрече президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем Высшего совета мира Исламской Республики Афганистан Салахуддином Раббани, передает Alternative Turkmenistan News (AНТ) со ссылкой на «Азатлык» (туркменская служба Р Свобода). Как сообщил «Азатлыку» член Высшего совета мира ИРИ Хабибулла Файзи, на встрече, которая прошла на минувшей неделе в Ашхабаде, наряду с вопросами развития двустороннего сотрудничества на переговорах обсуждалась возможность организации и проведения в туркменской столице межафганского политического диалога. «Представители афганской стороны попросили правительство Туркменистана оказать содействие в установлении мира и спокойствия в Афганистане», - сказал Файзи. Он пояснил, что на протяжении последних 30 лет Туркменистан поддерживал с Афганистаном дружеские отношения, в том числе – в период правления талибов в 1990-х годах. Этот фактор дает основание надеяться, что Туркменистан сможет склонить «Талибан» к участию в переговорах с нынешним афганским правительством, сказал Файзи. По его словам, переговоры с движением «Талибан» должны пройти «в какой-нибудь нейтральной стране», например, в Туркменистане, Катаре, ОАЭ или Саудовской Аравии. «Я надеюсь, что Туркменистан сможет дать представителям «Талибана» возможность свободного и полноценного участия в переговорах ради мира и согласия в Афганистане», - сказал Файзи. На вопрос «Азатлыка», соответствуют ли действительности сообщения о том, что туркменские власти дали согласие на открытие в Туркменистане политического представительства движения «Талибан», Хабибулла Файзи ответил уклончиво: «Мы ради мира на земле Афганистана просим помощи и у Туркменистана, и у других исламских стран. Наше правительство просит оказать содействие в проведении переговоров со своими противниками. Будет или не будет в Туркменистане представительство движения «Талибан» - это не важно. Важно, чтобы официальные лица Афганистана, члены Высшего совета мира и представители «Талибана» смогли в Туркменистане сесть за стол переговоров и установить между собой мир и согласие. Мы верим, что такие прямые переговоры в Туркменистане между официальной афганской властью и «Талибаном» принесут результаты. Туркменистан дал свое согласие сотрудничать в данном направлении». Файзи опроверг высказывания о тщетности усилий Высшего совета мира по примирению афганского правительства с его противниками. «Неверием дела не сделать. Мы много чего уже достигли. И успехи есть. Благодаря нашим стараниям пленники «Талибана» вышли на свободу, в то же время Высший совет мира способствовал открытию представительства «Талибана» в Катаре, также мы провели встречу наших людей с руководством «Талибана» в Саудовской Аравии. Все это делается ради мира в Афганистане. Но за один день мир не установить, нужно время. В ближайшем будущем вы услышите добрые вести из Афганистана», - заявил Хабибулла Файзи. Высший совет мира Афганистана был создан осенью 2010 года по инициативе президента ИРА Хамида Карзая для ведения переговоров о мире с повстанцами. В совет вошли около 70 человек, в том числе ряд бывших талибов, некоторые деятели афганских режимов 1980-90-х годов, представители этнических меньшинств. Структуру возглавил бывший президент Афганистана Бурхануддин Раббани, но в сентябре 2011 года он был убит в результате теракта. Главой Высшего совета мира стал его сын Салахуддин Раббани. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: В Ташкенте откроют филиал южнокорейского университета Инха 2014-03-26 11:40 ИА Фергана.Ру  Ташкентский филиал Университета Инха будет готовить специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий, в первую очередь, специалистов по разработке программного обеспечения, управлению информационными системами и компьютерными сетями (компьютерный инжиниринг, программный инжиниринг и инжиниринг компьютерных сетей). Первых студентов университет планирует принять уже в 2014 году. Обучение будет вестись на английском языке по очной форме обучения в соответствии с учебными планами и программами Университета Инха с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана. Выпускники получат дипломы установленного образца Университета Инха (Республика Корея), признаваемые в Узбекистане документами о высшем образовании. Университет Инха основан в 1954 году по предложению президента Ли Сын Манна в честь 50-летия переселения корейцев на остров Гавайи. Университет считается лидером в области науки и техники, компьютерных технологий, робототехники и искусственного интеллекта среди высших учебных заведений стран Азии. В настоящее время в нем обучается более 20 тысяч студентов по различным специальностям, в том числе в области ИКТ. Университет входит в пятерку лучших вузов Южной Кореи по направлению инженерных и информационных технологий (рейтинг издательства «Joong Ang Ilbo»). Филиал Университета Инха станет седьмым филиалом зарубежного вуза, открытым в Узбекистане. В настоящее время в Ташкенте работают филиалы Международного Вестминстерского университета, Сингапурского института развития менеджмента, Туринского политехнического университета, Российского государственного университет нефти и газа имени Губкина, Российской экономической академии имени Плеханова и Московского государственного университета имени Ломоносова. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан: Религиозное движение «Акромия» признано экстремистской организацией 2014-03-26 12:27 ИА Фергана.Ру 14 марта 2014 года Первомайский суд Бишкека (Кыргызстан) признал религиозное движение «Акромия» экстремистской организацией и запретил на территории Киргизии, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. Иск был подан ГКНБ совместно с Генпрокуратурой Кыргызстана. Напомним, что «Акромия» (другое написание «Акрамия») - исламское движение, запрещенное в Узбекистане, было создано в 1996 году. Его лидер Акром Юлдашев был осужден на 17 лет по обвинению в терроризме и организации взрывов в Ташкенте в 1999 году. Неопубликованное сочинение Юлдашева «Путь к истинной вере», по мнению властей, призывает к насильственному созданию в Узбекистане исламского государства. Однако есть и другая точка зрения: ознакомившись с книгой, многие уверяют, что в ней нет ничего экстремистского. В 2005 году в причастности к «Акромии» были обвинены более 20 андижанских предпринимателей. Накануне дня, когда подсудимые должны были произнести последнее слово, в Андижане была захвачена тюрьма, из которой выпустили заключенных, большинство из которых проходили по делу «акрамистов». Когда на следующий день, в пятницу 13 мая, на митинг возле андижанского хокимията (областной администрации) собрались десятки тысяч протестующих против политики властей. Митинг был расстрелян властями. По официальным данным, погибло 187 человек, по данным правозащитников и очевидцев - более 700. Международное расследование андижанского расстрела было запрещено властями, к Узбекистану были применены санкции, которые после были сняты. Международное информационное агентство «Фергана» ООН призвала власти Турции разблокировать доступ к Twitter 2014-03-26 13:58 ИА Фергана.Ру Решение властей Турции заблокировать доступ к сети микроблогов Twitter нарушает международные обязательства по защите прав человека, заявили 25 марта в Организации Объединенных Наций, передает Интерфакс. «Мы обеспокоены тем, что блокировка доступа к сети микроблогов Twitter может быть несовместима с международными обязательствами Турции в сфере прав человека. Те права, которые есть у людей "офлайн", должны у них быть и "онлайн". Поэтому мы призываем власти Турции отменить блокировку Twitter», - заявил журналистам представитель верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвил. Напомним, доступ к Twitter был заблокирован в ночь на 21 марта - после того, как премьер-министр страны Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге сторонников Партии справедливости и развития (ПСР) заявил, что в Турции будут искоренены социальные сети. При этом он сослался на решение суда и отметил, что его правительство не волнует реакция международного сообщества. Ранее Эрдоган заявлял, что после муниципальных выборов, которые пройдут 30 марта, в стране будут заблокированы сайт YouTube и социальная сеть Facebook. Наблюдатели связывают решения премьера с обнародованием на веб-сайте YouTube аудиозаписи, на которой люди, чьи голоса похожи на голоса Эрдогана и его сына, обсуждали вопрос о том, где спрятать миллиард долларов наличными, хранящийся в их доме. Эрдоган назвал этот аудиофайл подделкой и искусным монтажом, сделанным с целью подрыва его правительства. Международное информационное агентство «Фергана» Турция: Суд Анкары постановил разблокировать доступ к Twitter 2014-03-26 14:56 ИА Фергана.Ру Административный суд Анкары 26 марта предписал Управлению по связи и телекоммуникациям (УСТ) Турции разблокировать доступ к сервису микроблогов Twitter, удовлетворив таким образом иск Коллегии адвокатов страны, который она подала сразу после блокировки ресурса в ночь на 21 марта, сообщает ИТАР-ТАСС. Суд отметил, что блокирование доступа к Twitter «противоречит принципам правового государства». Ранее с призывом обеспечить свободный доступ к сервису микроблогов выступила ООН, заявив, что блокировка нарушает международные обязательства по защите прав человека, Между тем, несмотря на блокировку, турецкие пользователи Twitter, все равно могли пользоваться сервисом, причем количество записей на этом сервисе после запрета даже возросло. В Турции произошел бум загрузок специального программного обеспечения для стационарных и мобильных устройств, которое позволяет подключаться к Twitter в обход серверов провайдеров. Число турецких пользователей Twitter составляет около 15 млн человек. Напомним, что инициатор блокировки доступа к сервису микроблогов премьер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал закрыть после муниципальных выборов, которые пройдут 30 марта, доступ к сайту YouTube и социальной сети Facebook. Международное информационное агентство «Фергана» Видеолекторий «Ферганы»: Загадки нисийских ритонов 2014-03-26 16:28 Фергана Видеолекторий «Ферганы» представляет очередную лекцию заместителя директора по научной работе Государственного музея Востока (Москва), доктора искусствоведения Тиграна Мкртычева. Нынешняя лекция - о знаменитых и загадочных сосудах для вина из древнего городища Старая Ниса, о нисийских ритонах. Вы узнаете историю находки и ее чудесного спасения во время разрушительного ашхабадского землетрясения, для чего и каким образом использовались ритоны, как изготовлялись, об их статусности - и истории их появления в сокровищнице Старой Нисы. Нисийские ритоны из слоновой кости были обнаружены в 1948 году Еленой Давидович, которая возглавляла археологический отряд, работавший на городище Старая Ниса. Отряд входил в знаменитую Южно-Туркменистанскую археологическую комплексную экспедицию, которую создал Михаил Массон. Елена Абрамовна, тогда аспирантка М.Массона, работала на объекте «Большой квадратный дом» - и вскрыла слой, где оказалось больше количество фрагментов из слоновой кости. Но сразу после этого случилось ашхабадское землетрясение, и вернуться к ритонам удалось только через год, - и было обнаружено около 50 образцов. «Большой квадратный дом» оказался сокровищницей парфянских царей, а обнаруженные ритоны, видимо, входили в царский сервиз, который использовался во время пиров, статусных церемоний и ритуальных возлияний. Форма ритона - сосуда для вина - очень древняя, хотя пить из них, может, и не очень удобно. Исследователи предполагают, что из ритонов пили вино еще на пирах ахеменидских царей. Туркменская коллекция ритонов изготовлена в специальной технике, материалом для них служили слоновая кость, золото, драгоценные камни, ценные породы дерева. Неизвестно, как эти ритоны оказались в Старой Нисе - скорее всего, их доставили из Греко-Бактрии, возможно, в виде подарков от греко-бактрийских царей. В Старой Нисе был династийный центр, где проводились ритуалы, в том числе и роскошные пиры в честь правящей династии. Видеолекторий «Ферганы» посвящен истории и культуре стран Центральной/Средней Азии и представляет собой цикл авторских лекций крупнейших исследователей региона, снятых и подготовленных редакцией «Ферганы.Ру». Предыдущие лекции — по этой ссылке. Международное информационное агентство «Фергана» Кыргызстан и Таджикистан создали рабочую группу по обмену приграничными территориями 2014-03-26 16:52 ИА Фергана.Ру Кыргызстан и Таджикистан создали рабочую группу по рассмотрению вопроса о равноценном обмене приграничными территориями, сообщает 26 марта Озоди (таджикская служба Радио Свобода). В частности, изучается возможность обмена земельными участками Баткенской области Киргизии и Согдийской областью Таджикистана, рассматривается вероятность переселения кыргызстанцев на таджикскую территорию, а таджикистанцев – на киргизскую. «Этот вопрос обсуждается. Есть жители, которые согласны обменять свои дома, но пока это не согласовано официально на высшем уровне. Например, если таджикская сторона отдаст нам подходящие земли в селе Майском, то и наши граждане согласятся на обмен», - считает член рабочей группы, глава села Кок-Таш Разия Осорова. Протяженность границы Баткенской области с Таджикистаном составляет 673,7 километра, из них 422,6 километра еще не описаны. Большинство приграничных инцидентов между жителями двух стран происходят именно на этих не определенных участках. В последнее время конфликты участились, после январской перестрелки между пограничниками двух стран Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном. Международное информационное агентство «Фергана» Афганистан: Число кандидатов в президенты сократилось до восьми человек 2014-03-26 17:22 ИА Фергана.Ру Кандидат на пост президента Афганистана Сардар Мохаммад Надир Наим отказался от участия в предвыборной гонке в пользу Залмая Расула, сообщает 26 марта Афганистан.Ру. Таким образом, число кандидатов на пост главы государства сократилось до восьми человек: Ашраф Гани Ахмадзай, Залмай Расул, Дауд Султанзай, Абдул Раб Расул Сайяф, Котбуддин Хелаль, Абдулла Абдулла, Хедайят Амин Арсалах и Гуль Ага Шерзай. Ранее свои кандидатуры сняли старший брат действующего президента Афганистана Абдул Каюм Карзай, также в пользу Залмая Расула, и бывший министр обороны Абдул Рахим Вардак. Выборы президента Афганистана назначены на 5 апреля 2014 года. Хамид Карзай в выборах не участвует, поскольку в настоящее время он завершает на этом посту второй срок, а конституция Афганистана не позволяет баллотироваться в третий раз. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||