| ← Май 2012 → | ||||||

|

7

|

8

|

9

|

||||

|

15

|

17

|

|||||

|

26

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Платформа ШТАБ: <<Сделать искусство частью политической практики>>

|

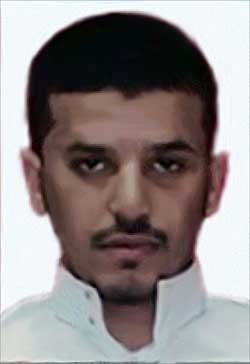

Платформа ШТАБ: «Сделать искусство частью политической практики» 2012-05-11 02:49 Д. Кислов «Сегодня, когда вследствие кризисной ситуации в экономике мировой общественный порядок проявляет себя все более цинично в стремлении всеми правдами и неправдами сохранить статус-кво – богатых сделать еще богаче, а бедных еще беднее; когда таким странам и регионам как Центральная Азия определена роль Третьего мира, а людям из этих стран – роль униженной и почти бесплатной рабочей силы, для нас очевидно, что привычный и доступный нам язык – язык искусства и теории - не может быть более частным и личным языком. Искусство и теория должны стать общественными инструментами борьбы за человеческое достоинство, за освобождение человека как от вековых предрассудков и традиций, так и от современных механизмов эксплуатации и угнетения. И эти инструменты должны быть доступны не только профессиональным художникам и «интеллектуалам на зарплате», но любому человеку – наемному работнику, активисту, студенту - как средства общественной эмансипации и критики, способствующие изменению существующей общественной системы». Это строки из манифеста «Школы теории и активизма – Бишкек» (попросту ШТАБ) — недавно созданной в столице Киргизии «междисциплинарной платформы». О том, что такое ШТАБ, чем должно заниматься современное искусство и кто такой «современный художник», «Фергана» беседует с авторами и руководителями проекта — известными в Центральной Азии арт-деятелями Оксаной Шаталовой и Георгием Мамедовым. - Что такое ШТАБ? Оксана Шаталова: - Это независимая творческая платформа, объединяющая искусство с активной общественной позицией. Присоединиться к ней может каждый – тот, кто разделяет взгляд на то, что искусство не есть элитарная область и может быть доступно каждому. ШТАБ - это библиотека, кинозал и дискуссионный клуб, где проводятся лекции, встречи, воркшопы (cейчас, например, у нас работает Мастерская неотчужденного протеста – совместно с бишкекской ЛГБТ-организацией «Лабрис» мы готовимся к 17 мая, международному дню противодействия гомофобии и трансфобии). Базируется ШТАБ в Бишкеке, но мы планируем работать в масштабах региона. И с сентября открываем программу резиденций для жителей других городов Центральной Азии, которые бы хотели пожить от двух до шести недель в Бишкеке и поучаствовать в работе ШТАБа. Более подробно об этом можно прочесть здесь. - Если кажется, что с тем, что такое "теория", все более или менее понятно, то что такое «активизм»? Деятельность? Практика? Акционистское искусство? Перформансы? Георгий Мамедов: - Для нас активизм – это в первую очередь практика, которая позволяет искусству быть включенным в процесс реальных социальных и политических преобразований, которая тем самым придает искусству новый, значимый и действенный смысл и выводит его из того гетто элитарности и нейтральности, в которое оно с настойчивой периодичностью себя загоняет. Активизм – это попытка концентрироваться не на эстетических аспектах или институциональных факторах, столь важных для искусства – организации выставок, участие в международных проектах, - а на той «силе искусства», которая может послужить реальной работе и борьбе за улучшение социальных условий, как для отдельных групп внутри общества, так и для общества в целом. - Чего в ШТАБе больше - теории или активизма? Что важнее? Георгий Мамедов: - У нас нет иерархии между этими двумя направлениями нашей деятельности. Мы считаем, что любая теория обретает полноту своего смысла только в практике, и в тоже время, мы считаем, что любая активистская практика должна быть теоретически осведомленной и критичной, в том числе и самокритичной. - В первых строках вашего манифеста вы сетуете, что в современном мире «слишком много искусства, но этот мир не стал лучше, свободнее и справедливее». Разве искусство вообще призвано заниматься прикладным воспитанием или изменением мира? И «Герника» и «Черный квадрат» несут миру весть. Вы что - хотите, чтобы Пикассо с Малевичем выходили на митинги? Оксана Шаталова: - Я не согласна, что искусство не влияет на мир. Вернее, таковое «невлияющее» искусство необходимо критиковать и подрывать. То есть, то искусство, которое, напротив, укрепляет существующий порядок, создавая отдушины-иллюзии псевдо-свободы – «сердце бессердечного мира».  Оксана Шаталова - художественный критик, художник, независимый куратор Впрочем, для видимости «объективности» добавлю вот что. Заданный вами вопрос относится к епархии старого классического конфликта: «Автономное искусство vs общественно-ангажированное искусство» - конфликта по поводу определения степени зависимости искусства от внеэстетической действительности (жизни). Впрочем, на самом деле этот конфликт не настолько стар. Он был открыто явлен лишь в Романтизме и получил полное развитие в Модернизме. В прежние эпохи искусство не могло похвастаться особой независимостью. Оно зависело от церкви, короны, заказчика и прочее. Скажем, классицистский лозунг «искусство должно поучать, развлекая» подразумевает отнюдь не независимую позицию, - здесь, напротив, искусство имеет достаточно жесткую функцию. В Романтизме же стал развиваться дискурс арт-автономии: «искусство есть особый чудесный мир, независимый от пошлой яви». Далее, как мы помним, абстрактное искусство стало претендовать на полный суверенитет. Противоположная позиция («искусство не автономно») также получила предельное развитие в авангарде начала XX века – в работах авторов ЛЕФа и др. Мне кажется, что «по модулю», метафизично отстаивать какую-то одну точку зрения – то есть настаивать на одной степени не\зависимости искусства во все времена – непродуктивно и бессмысленно. Я предпочитаю смотреть на данный конфликт диалектично и думаю, что в разные исторические моменты бывает востребована то одна, то другая концепции. Сейчас же, на мой взгляд, то время, когда искусство не может тихо дремать в уголке, упиваясь собственной значимостью. - Какие лозунги/плакаты современное искусство может нести в мир? Георгий Мамедов: - Мне кажется, что главный «лозунг», который искусство в лучших своих образцах несет в мир – это эмансипация. Послание русского авангарда, на который вы ссылаетесь, например, это не только радикальное преобразование формы, не только выражение индивидуального гения автора, скажем, «Черного квадрата», это еще и радикальный жест освобождения от оков традиции, «нормы», условностей, преодоление отчуждения, как художником, так и зрителем, который воспринимает искусство ни как конечный объект-шедевр, а как результат сложной критической и эмансипаторной работы, как пример такой работы, которую может осуществить каждый из нас, и не обязательно на холсте и с красками, а в своей обыденной жизни. - Если не на митинги, то каким образом ШТАБ намерен политизировать свой теоретический опыт? Какие альтернативные тактики и пространства вы можете предложить? Георгий Мамедов: - Митинги – это тоже вполне легитимная и приемлемая форма политизации, но нам бы хотелось политизировать и те сферы, которые не воспринимаются как часть политического пространства. Например, собственно территория искусства с ее огромными институциональными возможностями. Нам бы хотелось, чтобы такие традиционные форматы как выставка или художественная акция несли политическое послание, политизировали бы участников, как художников, так и зрителей. Нам кажется очень важным политизировать образовательный процесс. Собственно в концептуализации нашей библиотеки и публичной лекционной программы мы отказываемся от трансляции некоего «объективного мнения», а выражаем вполне конкретную и артикулированную политические позицию. - С кем скорее ШТАБ намерен вести диалог (как форму активизма) – с властью, или с обществом? Намерены ли вы сотрудничать с политическими партиями? Оксана Шаталова: - С гражданским обществом, то есть, с не-властными структурами. Насчет партии – пока не вижу такой партии, с кем возможно было бы сотрудничать. - Мне, человеку выросшему в советскую эпоху, некоторые фразы из вашего манифеста напомнили марксистско-ленинскую модель классовости искусства. Близки ли вам левые или левацкие идеи, что снова становятся популярны, в частности, в России?  Георгий Мамедов - критик, арт-менеджер - Вы пишете о том, что намерены транслировать свой частный опыт эмансипации, критики и подлинной множественности в мир, полный «вековых предрассудков и традиций». Почему вы уверены, что мир нуждается в этом? Тем более - традиционные общества стран Центральной Азии? Оксана Шаталова: - Разговор о том, в чем нуждается «мир» и в чем не нуждается – это в принципе разговор о нужности\не нужности политической позиции как таковой. Его можно задать любому человеку, имеющему те или иные убеждения. К тому же, что такое «интересы всего мира», я не представляю. И считаю, что «общечеловеческие интересы» - это иллюзия. Существуют интересы классовые, которые влияют на базовые «общечеловеческие» интересы и корректируют их. Я считаю, что существующее мироустройство репрессирует и дискриминирует многие группы людей, - в частности, ту группу, к которой принадлежу я, поскольку мы живем в ультрасексистском мире. И я чувствую солидарность с другими группами, которые также подвергаются дискриминации во имя каких-то «традиционных ценностей», мне чуждых и непонятных. То есть, когда кто-то ворует невест, устраивает свадьбы на 50 тысяч долларов или принуждает женщин нести двойную нагрузку дома и на работе – аргумент, что это великие «традиционные ценности», на которых, как на слонах, держится мир, для меня неубедителен. Я не думаю, что, если устранить эти «ценности», мир рухнет и свершится Апокалипсис. Я думаю, что это не ценности, а вредные рудименты. Георгий Мамедов: - Я бы хотел добавить, что мы – такая же часть общества. Мы не иностранцы в Центральной Азии, мы здесь родились и прожили большую часть жизни. Мы не транслируем какие-то чуждые, кем-то или чем-то навязанные ценности и взгляды. Совсем наоборот – наши ценности и взгляды сформированы нашим жизненным опытом именно в Центральной Азии и являются производными этого опыта. - Среди событий, зафиксированных у вас на Фейсбуке, часто фигурирует тема ЛГБТ и ксенофобии. Это болезненные общественные вопросы. Почему ваш "активизм" начинается именно с них? ЛГБТ (англ. LGBT) — акроним, возникший в английском языке для общего обозначения четырёх сексуальных меньшинств — лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender) Мы также были бы рады тесно работать с другими политизированными группами, например с профсоюзами, интернационалистки настроенными группами, но мы таких пока не знаем. - Какое отношение вообще проблемы сексуальных меньшинств имеют к искусству? Как искусство может помочь обществу помочь их разрешить? Оксана Шаталова: - Мне не нравится слово «меньшинства», это полудискриминационное слово, поскольку «меньшинство» по дефолту является объектом для «большинства» - объектом опеки, ассимиляции, манипуляции и пр. Если же рассуждать о том, как искусство может помочь той борьбе, которую ведет ЛГБТ-сообщество за свои права и достоинство… Искусство – это специфический язык, медиум. Одну и то же сообщение можно передать на разных языках – русском, кыргызском, английском. Вместе с тем это будут отчасти разные сообщения, поскольку, как мы помним из теории медиа, «медиум есть месседж». Также и сообщение о том, например, что «гомофобия это абсурдное, архаичное и постыдное явление» можно передать разными средствами. Можно написать академическое исследование, можно опубликовать журналистскую статью, можно устроить ток-шоу на телевидении или выйти на улицу с лозунгами. А можно создать емкий визуальный образ и разместить в социальной сети или устроить выставку. У каждого способа выражения есть свои особенности, конвенции, преимущества и недостатки. Очевидно, что язык искусства имеет преимущества суггестивности (некой иррациональной убедительности), экспрессивности, наглядности, лаконичности. Это своеобразный «снайперский удар». Искусство универсально, поскольку адресовано одновременно и эмоциям, и интеллекту (отсюда – «волшебная сила искусства»). Один остроумный визуальный образ может оказаться более убедительным, чем академические тома. - Вам известно, что всемирно известный казахстанский художник и акционист Канат Ибрагимов стал одним из гражданских активистов и ныне его вынужденный «перформанс» заключается в том, что он голодает в алматинском сизо в знак протеста против незаконного ареста и приговора. Почему власть так боится художника и прессует его наравне с политиками? Георгий Мамедов: - Насколько мне известно, Канат Ибрагимов в последнее время открыто и даже агрессивно позиционировал себя на политическом поле – вступил в оппозиционную партию, выступал с политическими заявлениями, то есть, вел себя как политический активист, поэтому я не уверен - боится ли его власть как художника или же как политика. - Является ли в самом деле «отсидка» художника его творческим актом? Перестает ли Канат быть художником тогда, когда провозглашает лозунги на митингах или проводит голодовку в сизо? Георгий Мамедов: - Творческий акт – это, как правило, запланированное и осуществленное художником действие. Не думаю, что Канат Ибрагимов планировал оказаться в СИЗО. Если что-то и отличает художника от рядового политзаключенного – это его общественный статус, который позволяет этому аресту придать большее публичное звучание, привлечь больше внимания как внутри, так и за пределами страны. И судя по всему, Канат пользуется всеми этими возможностями. - Где вообще граница между жизнью/политикой и творчеством? За что можно наказывать художника, а за что нельзя? Георгий Мамедов: - Я в отличие от Каната Ибрагимова не разделяю мнения, что художник – это какая-то особенная божья тварь, которой позволено больше, чем рядовым обывателям, не-художникам. Художник несет такую же ответственность за свои поступки. Иногда эта ответственность вполне справедлива, зачастую, как в случае Каната, несправедлива, но не потому, что он художник, а потому, что в принципе ограничение свободы собраний и репрессии в отношении оппозиции, жертвой которых он стал, несправедливы. Однако, повторюсь: у художника, в отличие от большинства рядовых политических активистов, есть возможность придать этой несправедливости более драматичное политическое звучание и этими возможностями, безусловно, нужно активно пользоваться. - По словам Каната (из интервью), художнику издревле прощали все – в рамках некой конвенции между ним и властью. Не пришло ли сегодня время подписать некий новый договор? Георгий Мамедов: - У меня были подобные мысли - о некоем общественном договоре между властью и художником, закрепляющим за последним статус шута и скомороха - сразу после кампании против Умиды Ахмедовой в Узбекистане. Нам всем тогда удалось создать резонанс и все свелось к условному сроку, который все же оставил крайне гнетущее и удручающее ощущение. Однако с того дела произошло несколько событий, которые заставили меня довольно быстро отказаться от иллюзии о возможности автономии для искусства - после Умиды началось преследование активиста за распространение просветительской брошюры о СПИДе. В России начались преследования группы «Война», был разогнан первый антифашистский митинг 19 января 2010, преследовались активисты – художники и не художники, то есть, невозможно всех людей, имеющих иною позицию и имеющих мужество ее публично отстаивать, записать в шутов и скоморохов, и художники тут не исключение. - Какие примеры политического художественного активизма из современного мирового процесса вы можете привести? Есть ли какие-то ориентиры, модели стратегий? - Примеров много. Можно сказать, что сейчас в интернациональном искусстве созревает определенная тенденция, видящая искусство как форму политической практики. Определенным образом с этой тенденцией соотносятся акции «Войны» и «Пусси Райот». Открывшаяся пару недель назад Берлинская биеннале, которую курирует известный польский художник Артур Жмиевски, своей целью собственно и ставит собрать некий срез политически ангажированного искусства. Так в Берлине огромная часть выставочного пространства отдана различным группам движения «Оккупай», которые разместились на этих пространствах в палатках и продолжают свою протестную активность, на какое-то время избавившись от прессинга полиции. Если говорить об объединяющем мотиве этой тенденции, то я бы сказал – радикальная попытка разомкнуть границы искусства, придать ему новое наполнение и смысл, сделать искусство частью политической практики, тем самым придав ей большую выразительность и убедительность. Сам по себе это процесс для искусства не нов, он как бы вписан в сам «геном» искусства, и регулярно воспроизводится, но принять в нем участие и посмотреть, к каким результатам он приведет на данном витке спирали, крайне интересно и увлекательно. Записал Даниил Кислов Международное информационное агентство «Фергана» Журнал «Economist» подверг сомнению хвалебные выводы фонда «Save the Children» по Узбекистану и Туркменистану 2012-05-11 09:55 ИА Фергана.Ру Ежегодный отчет британского благотворительного фонда по защите детства «Save the Children» о состоянии дел с рождаемостью и материнством в мире - «State of the World’s Mothers» - опирается на «подложные статистические данные», утверждает влиятельный британский журнал «Economist», передает Еurasianet. Из отчета следует, что Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан достигли огромных успехов в борьбе с детским недоеданием. При этом Узбекистан признан государством, добившимся наибольшего прогресса в деле преодоления этой проблемы, - ему удалось в два раза сократить показатели по задержке роста из-за недоедания. Кыргызстан и Туркменистан заняли соответственно пятое и шестое места. Журнал «Economist» подверг сомнению выводы «Save the Children». По его мнению, в статистику закралась неточность, причина которой кроется в опросах, проводившихся в домах живущих при диктаторских режимах граждан: «Возможно, что когда в узбекском или туркменском селении появляется чужак, держащий в руках многостраничный опросник, который начинает задавать вопросы о жизни членов семьи, местные жители приходят к выводу, что это тайная полиция проявляет к ним нездоровый интерес и рассказывают ему все «как надо», лишь бы он убрался восвояси», полагает британское издание. Между тем, в отчете «Save the Children» отмечается, что, несмотря на достижения в деле борьбы с недоеданием, пятая часть детей в вышеназванных центральноазиатских странах по-прежнему недоедает (20 процентов в Узбекистане, 19 процентов в Туркменистане и 18 процентов в Кыргызстане). «Economist» полагает, что реальное количество голодающих детей намного превышает озвученные цифры. Международное информационное агентство «Фергана» В Турции арестованы одиннадцать действующих и отставных генералов армии 2012-05-11 10:34 ИА Фергана.Ру В Турции арестованы одиннадцать действующих и отставных генералов армии - в рамках расследования дела о государственном перевороте 28 февраля 1997 года, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ. Аресты прошли 8 мая, но об этом стало известно минувшей ночью. В тот день обыски прошли в девяти провинциях Турции по пятнадцати адресам, где проживали генералы. Среди взятых под стражу - действующие маршал авиации и пять генерал-майоров. Арестованные направлены в тюрьмы турецкой столицы в районах Сынджан и Мамак. Расследование ведет на основании особых полномочий один из отделов генпрокуратуры Анкары. Это уже четвертая волна задержаний подозреваемых или обвиняемых в участии в подготовке и реализации военного переворота 28 февраля 1997 года, в ходе которого был отстранен от власти премьер-министр Неджеметтин Эрбакан. Переворот получил название «постмодернистский», прошел бескровно и с сохранением действия конституции и работы парламента, но, по мнению прокуратуры, нанес большой ущерб процессу развития страны, замедлившемуся или остановившемуся на несколько лет. За подобные результаты вмешательства военных в жизнь страны участники тех событий должны быть наказаны, считают нынешние власти Турции. Первые обыски и задержания в рамках этого дела прошли в апреле этого года. Сейчас под арестом находятся уже более 30 человек, среди которых бывшие представители руководства генштаба и другие крупные военные чины. Международное информационное агентство «Фергана» Американские спецслужбы назвали имя террориста №1 2012-05-11 11:40 ИА Фергана.Ру  Ибрагим Хасан аль-Асири, фото Би-би-си Как передает Радио Свобода, Ибрагим аль-Асири родился в Саудовской Аравии, учился на химическом факультете местного университета. Он является главным подрывником «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове. Свои взрывные устройства аль-Асири имплантирует в тела террористов-смертников, маскирует в видеокамерах, компьютерных дисках, использует в качестве живых бомб домашних животных. По данным американских спецслужб, Ибрагим аль-Асири – убежденный исламист, яростно ненавидящий Запад и Соединенные Штаты. Он посвятил себя разработке таких устройств и методов их применения, которые при взрыве вызовут наибольшее число жертв. Пока его операции завершаются безрезультатно. В 2009 году он подослал своего брата под видом раскаявшегося джихадиста к замминистра внутренних дел Саудовской Аравии принцу Найефу, курирующему борьбу с терроризмом. Мини-бомба была заложена в анальное отверстие аль-Асири-младшего. Она взорвалась раньше времени, убив террориста, но сам Найеф не пострадал. В том же году нигериец Умар Абдулмуталлаб спрятал в своем нижнем белье другую бомбу аль-Асири и пронес в следовавший в Детройт авиалайнер, но теракт не удался: нигериец получил ожоги, а затем был скручен пассажирами самолета, впоследствии приговорен к пожизненному заключению. А в 2010 году в летевших в Чикаго грузовых самолетах были вовремя обнаружены заминированные аль-Асири принтерные картриджи. 8 мая сотрудники ЦРУ предотвратили возможную попытку «Аль-Каиды» взорвать направляющийся в США авиалайнер, используя при этом бомбу «нового поколения», изготовленную все тем же аль-Асири, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным агентства, «Аль-Каида» намеревалась провести теракт в годовщину гибели своего бывшего главаря Усамы бен Ладена, ликвидированного спецназом США 2 мая 2011 года. Международное информационное агентство «Фергана» Corriere della Sera: Итальянскую компанию Eni заподозрили в даче взятки $20 млн в Казахстане 2012-05-11 12:22 ИА Фергана.Ру Corriere della Sera сообщает, что прокуратура Милана заподозрила итальянскую нефтегазовую компанию Eni в даче взятки в $20 млн в Казахстане. Сообщается, что взятка была дана казахским чиновникам на первом этапе разработки Кашаганского месторождения (до 2007 года). Расследование ведется в отношении всей компании как юридического лица и в отношении конкретных топ-менеджеров, однако глава Eni Паоло Скарони (Paolo Scaroni) пока не под следствием. Интересно, что как раз в августе 2007 года премьер-министр Казахстана Карим Масимов высказывал недовольство работой компании и заявлял, что правительство Казахстана может Eni статуса оператора нефтяного месторождения «Кашаган». «Мы сильно разочарованы тем, как выполняется проект, - заявил тогда К.Масимов. - Если оператор не сможет решить эти проблемы, мы не исключаем возможной замены». Недовольство Казахстана было направлено на условия соглашения 1997 года, которые позволяли инвесторам покрыть свои расходы за счет доходов от Кашагана, прежде чем начать выплачивать правительству его долю прибыли. Пресс-секретарь Eni тогда заявил, что консорциум поддерживает контакт с казахстанскими властями, и что он уверен в успешном разрешении проблемы. По сообщению Ленты.Ру, 29 мая 2012 года должен состояться суд, на котором прокуроры потребуют ввести в отношении казахстанской «дочки» Eni «Agip KCO» процедуру специального администрирования или запретить ей заключать новые контракты. Это не первый коррупционный скандал вокруг Eni. В июне 2011 года миланские прокуроры начали расследование по факту получения взяток топ-менеджерами этой компании. По версии следствия, итальянские инженерные и строительные фирмы выплачивали руководству Eni крупные суммы в обмен на получение контрактов на месторождениях в Ираке и Кувейте. Международное информационное агентство «Фергана» Россия: В Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана покончил с собой в квартире, которую ремонтировал 2012-05-11 14:10 ИА Фергана.Ру В Петербурге покончил с собой 27-летний гражданин Узбекистана Эркабой Атязов. Как сообщает Нева-24, Атязов совершил самоубийство в ремонтируемой им квартире в доме 7 по проспекту Королева: повесился на электропроводе, прикрепленном к крюку люстры. Его тело было обнаружено 10 мая около 23 часов. На месте происшествия найден паспорт погибшего, а квартира принадлежит 47-летнему жителю Петербурга. Обстоятельства случившегося выясняются. Ведется доследственная проверка. Тело Атязова направлено в морг на вскрытие, которое объяснит точные причины смерти. Напомним, в феврале 2012 года в СИЗО Петербурга аналогичным образом покончил с собой 21-летний гражданин Узбекистана Тимур Боймеров. 15 февраля он был задержан сотрудниками полиции по запросу правоохранительных органов Узбекистана об экстрадиции: на родине Боймерова судили за кражу и разбой, объявили в межгосударственный розыск. 20 февраля задержанный был доставлен в одиночную камеру СИЗО №4, где спустя некоторое время был обнаружен повешенным на шнурке от капюшона, закрепленном за оконную решетку. Российские СМИ очень часто приносят трагические вести, в которых фигурируют граждане Узбекистана, живущие в Санкт-Петербурге или Ленинградской области — по разным данным, их численность в этом регионе составляет от 50 до 300 тысяч человек. Так, по информации КП, 10 мая 47-летний узбекистанец Фархат Саитов попал под колеса электрички на железнодорожной станции «Старый Петергоф». От полученных травм он скончался на месте. Сейчас сотрудники транспортной полиции разыскивают родных или друзей Саитова. О погибшем известно лишь, что он приехал в Петербург на заработки, до конца 2011 года был зарегистрирован в Ленинградской области, в городе Тосно. 29 мая Саитову исполнилось бы 48 лет. Международное информационное агентство «Фергана» Туркменистан: Собачий геноцид в Эпоху Счастья 2012-05-11 16:46 Наталия Шабунц (Ашхабад) Щенок туркменского алабая В Туркменистане травят собак, подбрасывая начиненную ядом или стеклом колбасу на помойки. Псы - и домашние, и бездомные - умирают в страшных мучениях, крича и воя от боли больше часа. В Ашхабаде бездомных животных уничтожают жестоко и механистично, рассыпая отраву по городу или подбрасывая ее под двери жилых квартир. А еще - швыряя собак под пресс в яме на окраине столицы: президент до того ненавидит собак, что впадает в бешенство, если видит какого-нибудь пса на улице. Известная правозащитница из Ашхабада Наталия Шабунц, женщина отчаянной храбрости, передала в редакцию «Ферганы» статью о собачьей доле в Туркменистане. В печальном анекдоте говорится, что самая сложная судьба у собак, несущих службу на границе между Северной и Южной Кореей. Но самая безысходная судьба, уже без анекдота, у собак и кошек в Туркменистане. Уже двадцать лет они поставлены вне закона, независимо от того, имеют они хозяев или нет. Служба отлова существовала и в советское время, но только Ниязов, патологически ненавидящий собак, ввел практику тотального уничтожения домашних животных: при нем стали целенаправленно подбрасывать во дворы и под двери квартир отраву. И именно при нем появилась на окраине столицы яма для отловленных на улицах собак, где прессом давили несчастных животных… В первый год правления Бердымухамедова собаки стали изредка мелькать на улицах Ашхабада, и владельцы животных вздохнули с облегчением: показалось, что жизнь в режиме постоянного ожидания потери любимцев от очередной праздничной потравы окончена. Но последние три года война против животных опять приняла тотальный характер. Даже без «помощи» коммунальных служб, которые травят животных и забивают их железными прутьями, жизнь собак и кошек в Туркменистане всюду подвергается опасности. Они панически боятся людей. Собаки перемещаются с поджатыми хвостами, а кошки мелькают тенями.

Я была в Грузии в 2004 году и встречала даже в центре Тбилиси много бездомных собак, которые существовали в полном ладу с населением, были худы, поджары, но хвосты уверенно держали бубликом. А рай на земле для бездомных собак и кошек я увидела в Стамбуле. Упитанные и полные спокойного достоинства собаки спокойно живут на улицах с розовыми чипами в ушах. А кошки вообще – хозяева жизни. Практически у каждого магазина и кафе стоят миски с кормом. В Туркменистане НИКОГДА не стоял вопрос о стерилизации бездомных животных и создании приютов для них на государственном уровне. На фоне многолетнего безнаказанного публичного издевательства госчиновников над животными резко возросла детская и подростковая жестокость к братьям меньшим. Даже артисты, работающие с животными на детских праздниках, жалуются на агрессию «деток», которые при полном попустительстве родителей щипают их, пинают, бросаются конфетами и яблоками. Массовые сносы домов и дач обрекают бывших домашних животных на недолгое и мучительное существование на улицах и страшную казнь. Не спасает и «национальность». Достояние республики – туркменских алабаев, которых запрещено вывозить из страны, уничтожают на общем основании. Вывозить нельзя, а убивать можно. В сентябре прошлого года я гуляла со своими собаками в парке и обнаружила в кустах ощенившуюся семью щенками алабайку Гулю. У нее были грубо обрезаны хвост и уши - видно, когда-то она была домашней. Не буду описывать, с каким трудом мы продержались три месяца. Среди работников парка нашлись добрые души, которые показали мне относительно укромное место. Дети из соседних домов играли с щенками и подкармливали мать. Взрослые крутили пальцем у виска, когда я два раз в день уходила в парк с кастрюлей еды. Родных щенков Гули удалось пристроить в добрые руки, но ей тут же кто-то подбросил новый, уже подросший выводок, и она кормила и чужих щенков тоже. Близко общаясь с собакой и щенками, я просто влюбилась в эту породу. Удивительное природное благородство и благодарность. Гуля и щенки, в отличие от людей, справляли нужду в максимальном отдалении от своего жилища. Это общение принесло мне большую радость и большое горе. В декабре Гуля пропала, а через неделю дети обнаружили ее в другом конце парка - истощенную, в предсмертной агонии. Говорят, что так действует нафталин, которым наряду с толченым стеклом и иголками начиняют куски колбасы и мяса. Ее приемную красавицу-дочку Садапку я продержала дома месяц, пока искала ей хозяина, но Садапка заболела. Не помог ни частный ветеринар, ни назначенные уколы. Когда у собаки начались приступы и она плакала от боли у меня на руках, я решила облегчить ее страдания эвтаназией. В итоге за большие деньги в государственной ветеринарной клинике ей сделали укол - и собака пятнадцать минут (!) кричала от боли. Кричала. Я не могу об этом вспоминать без ужаса и содрогания. В январе этого года во дворе за отелем «Ниса» моя знакомая, тоже собачница, обнаружила симпатичную парочку домашних собак: белого алабая и «каштанку». Она сфотографировала собак, но оказалось, что снимок был предсмертный. Работник хякимлика (администрации) по фамилии Атаев, внезапно появившийся возле собак, подсыпал какой-то порошок и горделиво пояснил, что «это импортная отрава, действует безотказно и спасти собак невозможно». И добавил, что умрут даже те, кто понюхает землю рядом. Атаев разоткровенничался: оказалось, что какая-то собака попалась на глаза президента возле его дворцового комплекса, и президент впал в гнев. Проезжать мимо дворца ,похожего на гигантскую гробницу, можно только со стороны проспекта (шаёлы) Туркменбаши. С других сторон проезд и проход запрещены, в том числе нельзя пройти и через самую оживленную (раньше) центральную улицу Атабаева. Одна несчастная собака преступно вошла в мертвую зону отчуждения, и это обрекло всех домашних собак округи на уничтожение.

Со всех концов столицы поступают сведения об умирающих от отравы собаках и кошках. Причем кошки в агонии забираются в подвалы, умирают там - а трупы разлагаются с жуткой вонью. Мертвых собак тоже долго не убирают. В конце апреля в нашем районе появился симпатичный алабай. Но вскоре он, уже мертвый, лежал возле мусорных баков, тело не убирали три дня. Дольше прожили два щенка, которые уже боялись людей и прятались иногда в водосточной трубе. 5 мая в половине четвертого утра я услышала плач, крик и вой умирающих собак. Я выскочила на улицу - крик шел со стройки. Щенки метались на нижнем уровне фундамента по периметру, издавая отчаянные вопли. Одного из них по предсмертному крику нашли и вытащили охранники - и аккуратно положили рядом с мусорными баками… Десять лет назад в наш подъезд забежала отравленная собака - но она молча металась в агонии. В 2004 году моя отравленная собака тоже беззвучно металась по квартире. Что же за яды применяют нынешние палачи, от которых животные, умирая, кричат целый час? Утром я дала открытую телеграмму на имя президента в слабой надежде, что этим смогу привлечь внимание мировой общественности и прекратить варварскую бойню. Об этой проблеме я уже безрезультатно писала и в открытом письме на имя президента, и в статье «Туркменские живодеры». Я писала и о крысах тоже. Сейчас их особенно много в районе Хитровки, где снесли кондитерскую фабрику, и крысы переместились в подвалы жилых домов, спокойно залезая на балконы. А клопы стали бичом последнего времени, они не щадят даже элитные дома. Но власти озабочены только уничтожением кошек и собак, которые своим присутствием ограничивают размножение крыс и мышей. Мне часто говорят: «Да какие животные, когда люди…» Вот именно! Пока люди будут позволять государственным убийцам-нелюдям уничтожать домашних животных с хозяевами и без, пока будут позволять себе и своим отпрыскам издеваться над ними, то государство и к ним будет относиться как к потенциальной падали. И однажды «в эпоху счастья и могущества государства» на порогах их домов появится смертельный порошок. Наталия Шабунц (Ашхабад) Международное информационное агентство «Фергана»

Узбекистан: ЭДУ засудило «послушную» газету «Новости Узбекистана» 2012-05-11 17:34 ИА Фергана.Ру 8 мая 2012 года газета «Новости Узбекистана» проиграла судебный процесс по иску Экологического движения Узбекистана (ЭДУ). Судебное разбирательство, по сути, мало отличалось от предыдущих процессов над узбекистанскими журналистами. Даже репутация «послушного издания» не избавила «Новости Узбекистана» от суда. Газету признали виновной в нанесении морального вреда ЭДУ, обязали дать опровержение и оплатить небольшие судебные издержки - несравнимые с огромными штрафами, которые должны выплатить Елена Бондарь и Виктор Крымзалов. ЭДУ в этом году дважды подавало иск на газету в Хозяйственный суд, хотя не имело с «НУ» никаких договоров и контрактов. Поводом для разбирательства стала статья «Много конкурсов хороших и разных», опубликованная в декабре прошлого года. Аппаратчиков ЭДУ привел в негодование пассаж издания: «Руководство Экологического движения Узбекистана состоит во многом из тех, кто ещё совсем недавно трудился в Государственном комитете по охране природы. И может быть, по случайности, а может, и намеренно "прихватили" с собой и республиканский экологический конкурс, оставив в этом вопросе Госкомприроды в опредёленной мере не у дел». Причина иска кроется в конкуренции двух конкурсов экологической журналистики. Госкомприроды провел такой конкурс при обилии одобрительных рецензий местной пишущей братии. ЭДУ провело «свой» такой же конкурс, но оставшись без денег комитета, провалило его. ЭДУ не может открыто конфликтовать с Госкомприроды, поэтому Движению пришлось ограничиться «поеданием» официозной газеты, вчинив «Новостям Узбекистана» иск о причинении морального вреда. Впрочем, это не единственный случай, когда непрофессионализм функционеров ЭДУ выплывает на поверхность, - все четыре года существования движения у ЭДУ возникали проблемы с пиаром и пропагандой. Так, функционеры ЭДУ не раз откровенно перевирали заявления западных политиков. Как пооткровенничал бывший сотрудник аппарата ЭДУ, «своими неумелыми действиями парламентская фракция ЭДУ и аппаратчики успешно дискредитируют страну на различных международных научных площадках». Например, большой конфуз произошел после заявления пресс-службы ЭДУ по результатам VI Всемирного водного форума 12-17 марта этого года во французском Марселе. Заместитель председателя ЭДУ Саидрасул Сангинов свое трехминутное выступление выдал за большую победу Узбекистана в споре с Таджикистаном о проблеме строительства Рогунской ГЭС, после чего в СМИ появились заявления, что Всемирный водный форум поддержал Узбекистан в вопросе Рогуна. Таджикские журналисты тут же уличили узбекских общественников в подтасовке фактов. Итак, суд признал виновными «Новости Узбекистана» в нанесении ЭДУ морального вреда. Редактор и владелец издания Баходыр Юлдашев тотчас вспомнил о свободе прессы, прокомментировав судебный вердикт в своей статье. На самом деле, газета известна крайне негативным отношением к независимым журналистам, говоря о них как о крысах, охочих до пищевых шариков. Но вот теперь и «Новостям Узбекистана» придется смириться с судебным произволом, апелляция подаваться не будет. Соб.инф. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||