| ← Февраль 2014 → | ||||||

|

2

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

9

|

||||||

|

15

|

||||||

|

23

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Кыргызстан: Группа жителей села Саруу на севере страны напала на отделение милиции

|

Кыргызстан: Группа жителей села Саруу на севере страны напала на отделение милиции 2014-02-04 10:27 ИА Фергана.Ру Накануне группа жителей села Саруу ворвалась в здание ОВД Жети-Огузского района Иссык-Кульской области Кыргызстана и избили милиционера. Этим нападением продолжилась серия акций жителей Саруу, которые вот уже двое суток перекрывают автодорогу Балыкчи-Боконбаево-Каракол на севере республики. Причиной протестного блокирования трассы стал тот факт, что сотрудниками УВД Иссык-Кульской области был задержан находящийся в розыске Айбек Сарыбаев, 1981 года рождения, разыскиваемый по уголовному делу, возбужденному по факту беспорядков 7 октября 2013 года в городе Каракол и селе Саруу. Кроме него были задержаны еще шесть человек, которые также участвовали в митинге. С ними были проведены профилактические беседы о недопущении противоправных деяний, после чего они были отпущены домой. В той или иной форме противостояние властей и саруучан длится с октября 2013 года, когда сельчане потребовали денонсации соглашения по «Кумтору» и увеличения доли Кыргызстана в этом золотодобывающем предприятии с 50 до 67 процентов. 3 февраля около сотни жителей Саруу ворвались в административное здание Жети-Огузского РОВД, камнями разбили окна и двери и стали требовать освобождения задержанного Сарыбаева. Толпа проникла в задние и избила помощника дежурного ОВД прапорщика милиции Азиза Ажыбекова, который в настоящее время находится на амбулаторном лечении. По данному факту следственным отделом УВД Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Также составлены административные протоколы к отдельным лицам, виновным в организации перекрытия автодороги Балыкчы-Боконбаево-Каракол по статье «Незаконное перекрытие дороги». Между тем, 4 февраля МВД КР сообщило, что накануне благодаря проведению разъяснительных работ с митингующими дорогу удалось частично разблокировать, митингующие начали пропускать транспорт и людей из близлежащих сел. Однако переговоры по полному открытию трассы продолжаются сотрудниками местного ОВД до сих пор: как сообщается, сотрудники милиции ведут с гражданами «разъяснительную работу». Международное информационное агентство «Фергана» Инспектор по вопросам реконструкции Афганистана: Соединенным Штатам не удалось победить наркопроизводство 2014-02-04 10:41 ИА Фергана.Ру США проиграли в борьбе с наркопроизводством в Афганистане, истратив на эту цель $10 млрд, рассказал в интервью CNN генеральный инспектор по вопросам реконструкции Афганистана Джон Сопко. Выращивание сырья, производство наркотиков, связь между наркотиками и действиями боевиков – ни один из этих показателей не удалось уничтожить, признал Сопко. По его словам, в Афганистане сильны коррупция и некомпетентность, которые ставит под угрозу $1 млрд помощи стране. Среди 16 обследованных Сопко афганских министерств и ведомств не оказалось ни одного надежного в этом плане. 90 процентов предложенных Агентством США по международному развитию (USAID) программ были проигнорированы.

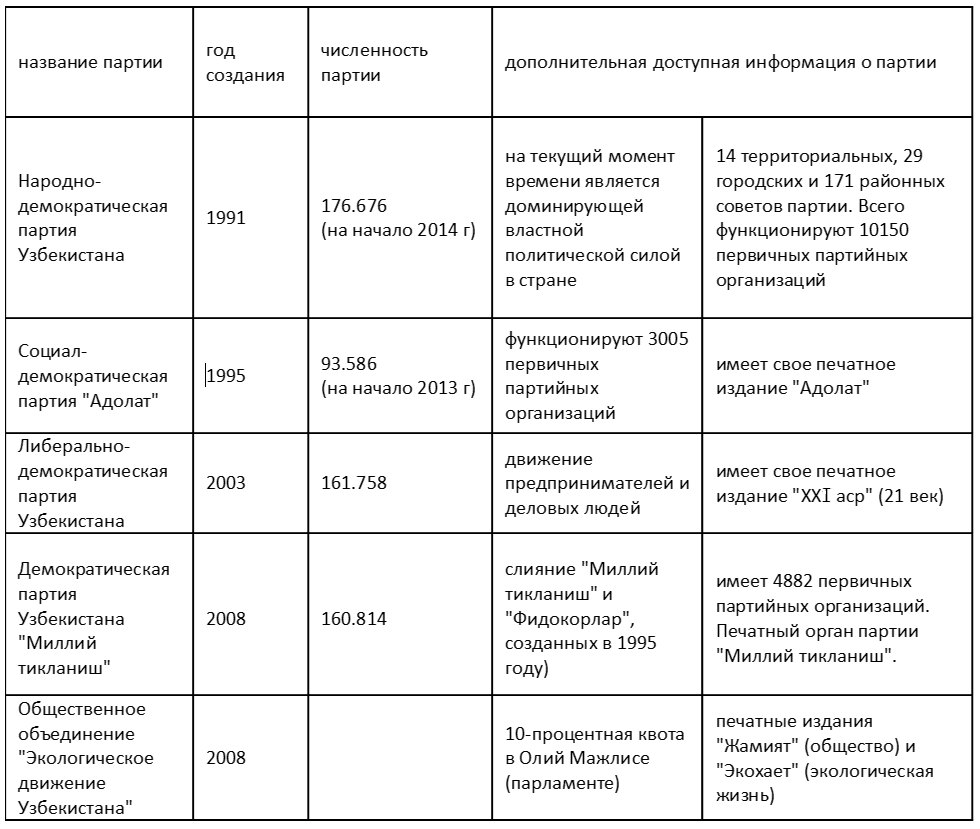

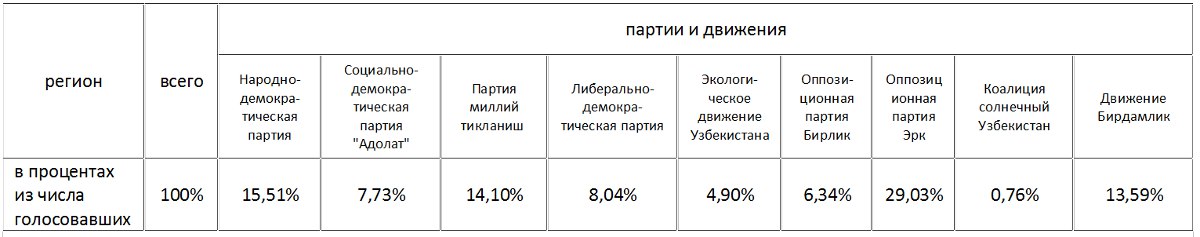

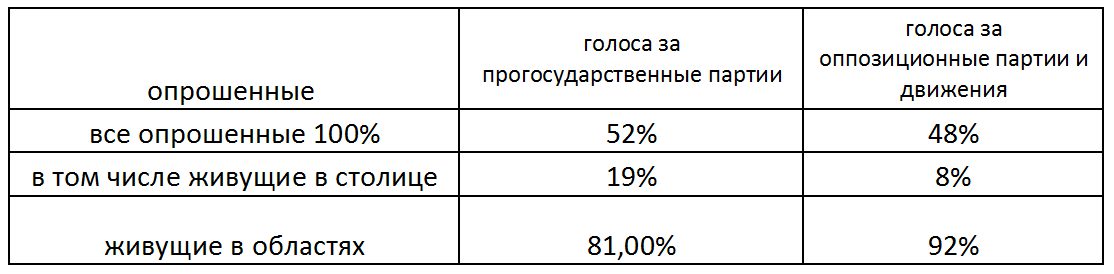

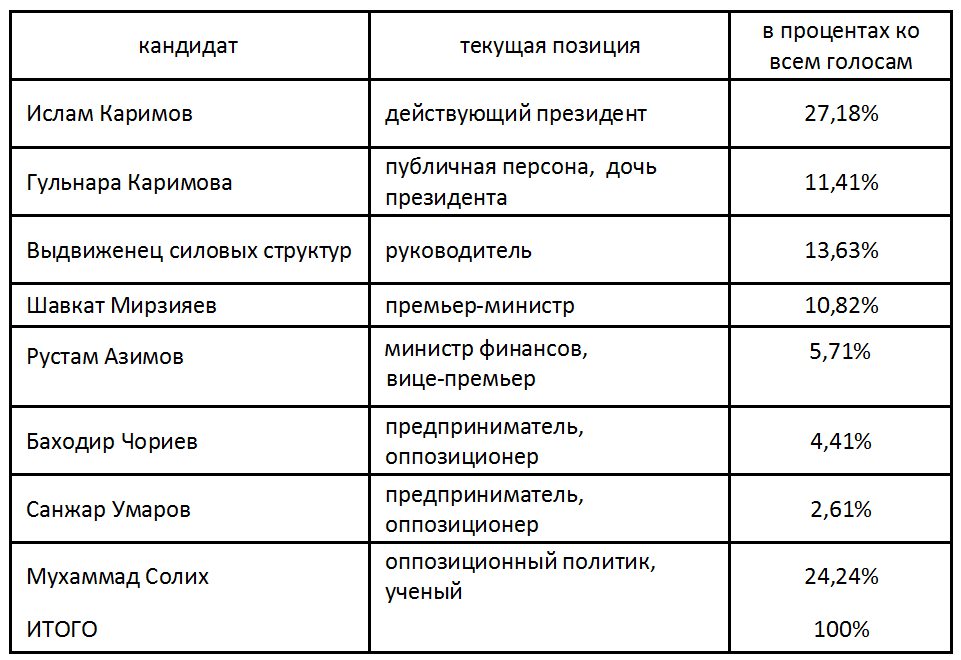

«Мы не говорим, что прекратили или собираемся прекратить помощь [Афганистану]. На самом деле, это хорошие программы, но реализовывать их надо более разумно», - сказал Сопко. К примеру, можно платить людям деньги не наличными, а чеком. «Мы потратили на реконструкцию Афганистана более ста миллиардов долларов – больше, чем на любую другую страну в истории нашей республики», - сообщил Сопко. По его словам, когда речь идет о наркотиках, озабоченность вызывает тот факт, что в Афганистане набирает силу оппозиция правительству Афганистана. «Эти люди не заботятся о правах женщин, об образовании, о здравоохранении. Их заботит только получение прибыли, - отметил генеральный инспектор. – И если не принять меры, мы рискуем потерять все, чего добились в Афганистане за последние 12 лет». Напомним, в мае 2013 года постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что в период пребывания в ИРА Международных сил содействия безопасности (ISAF) объем производства наркотических средств в Афганистане увеличился в десятки раз. В ноябре агентство ООН по наркотикам заявило, что в 2013 году уровень производства наркотиков в Афганистане вырос до рекордных показателей – 5,5 тысячи тонн опиумного мака, из которых можно сделать столько героина, что его объем превзойдет потребляемое количество наркотиков на всей планете. Афганистан является мировым лидером по производству наркотиков, на его долю приходится около 90 процентов всех производимых в мире опиатов. Международное информационное агентство «Фергана» Инспектор по вопросам реконструкции Афганистана: Соединенным Штатам не удалось победить наркопроизводство 2014-02-04 10:41 ИА Фергана.Ру США проиграли в борьбе с наркопроизводством в Афганистане, истратив на эту цель $10 млрд, рассказал в интервью CNN генеральный инспектор по вопросам реконструкции Афганистана Джон Сопко. Выращивание сырья, производство наркотиков, связь между наркотиками и действиями боевиков – ни один из этих показателей не удалось уничтожить, признал Сопко. По его словам, в Афганистане сильны коррупция и некомпетентность, которые ставит под угрозу $1 млрд помощи стране. Среди 16 обследованных Сопко афганских министерств и ведомств не оказалось ни одного надежного в этом плане. 90 процентов предложенных Агентством США по международному развитию (USAID) программ были проигнорированы. «Мы не говорим, что прекратили или собираемся прекратить помощь [Афганистану]. На самом деле, это хорошие программы, но реализовывать их надо более разумно», - сказал Сопко. К примеру, можно платить людям деньги не наличными, а чеком. «Мы потратили на реконструкцию Афганистана более ста миллиардов долларов – больше, чем на любую другую страну в истории нашей республики», - сообщил Сопко. По его словам, когда речь идет о наркотиках, озабоченность вызывает тот факт, что в Афганистане набирает силу оппозиция правительству Афганистана. «Эти люди не заботятся о правах женщин, об образовании, о здравоохранении. Их заботит только получение прибыли, - отметил генеральный инспектор. – И если не принять меры, мы рискуем потерять все, чего добились в Афганистане за последние 12 лет». Напомним, в мае 2013 года постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что в период пребывания в ИРА Международных сил содействия безопасности (ISAF) объем производства наркотических средств в Афганистане увеличился в десятки раз. В ноябре агентство ООН по наркотикам заявило, что в 2013 году уровень производства наркотиков в Афганистане вырос до рекордных показателей – 5,5 тысячи тонн опиумного мака, из которых можно сделать столько героина, что его объем превзойдет потребляемое количество наркотиков на всей планете. Афганистан является мировым лидером по производству наркотиков, на его долю приходится около 90 процентов всех производимых в мире опиатов. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: За кого будут голосовать на выборах? 2014-02-04 13:47 Хаёт Хан Насреддинов В 2014 году в Узбекистане пройдут парламентские, а в 2015-м - президентские выборы. Безусловно, интерес к этому событию в Узбекистане и в мире будет повышенным. Ведь не секрет, что нынешняя власть практически исчерпала свой ресурс и вряд ли сможет быть такой же неуязвимой последующие шесть лет. Лидеры стареют, молодые голодны до власти и денег. Да и в мире достаточно сил, желающих перекроить Узбекистан в свою пользу. И я думаю, что совсем не рано начать думать, кто в состоянии взвалить на себя ношу политической власти в Узбекистане. Право выбора есть у каждого гражданина. Но перед этим у него должно быть право получить информацию. Ради правильного выбора я попытался немного систематизировать всю разрозненную информацию о политических силах в стране. И вот что получилось в итоге. Республика Узбекистан – правовое демократическое государство. В стране создана многопартийная политическая система (основные статистические и организационные данные можно получить на сайте elections.uz). Таблица, кратко характеризующая официальные партии Узбекистана, имеет следующий эмпирический вид: ТАБЛИЦА 1.Эти партии официально зарегистрированы и находятся в нормальных отношениях с властью. Они проповедуют государственную политику управления и не являются критиками власти. Также официально зарегистрирована и оппозиционная партия «ЭРК» (детище самого влиятельного оппозиционера власти Мухаммада Салиха), но о причинах гонений на нее разговор пойдет чуть позже. Текущими оппонентами прогосударственных партий можно назвать следующие политические силы: Демократическая партия «Эрк» (Свобода). Первая официально зарегистрированная оппозиционная партия Узбекистана. Программа партии подразумевает сильную государственную власть и рыночное управление экономикой с ограниченным вмешательством государства. Лидер Мухаммад Салих живет в политическом изгнании в Турции, что не мешает ему активно управлять партийной жизнью в Узбекистане. Члены партии в Узбекистане всячески преследуются действующей властью. Лозунги партии понятны всем, жители областей легко идут на контакт с представителями этой партии и готовы поддержать их на выборах. Несмотря на официальный статус партии, партийные ячейки на местах тщательно законспирированы и свою пропагандистскую деятельность ведут практически в глубоком подполье. Общественное объединение «Бирдамлик» Баходира Чориева. Предприниматель из города Шахрисабз потерял свой фермерский бизнес, не смирился с этим и активно боролся за возвращение своих активов. Против него были выдвинуты обвинения по нескольким статьям УК РУз, в результате чего он был осужден узбекским судом. После амнистии он уехал в США, откуда и руководит акциями мирного неповиновения власти. Известен своими планами баллотироваться в президенты Узбекистана. Чориев является сторонником мирного ненасильственного сопротивления власти. Его объединение проводит всевозможные нестандартные акции: ходить по городу в белых одеждах и фотографироваться на фоне учреждений; собраться на людной площади с конституцией в руке и тоже сфотографироваться. Все это позволяет быть в центре внимания и пополнять ряды движения.  К сожалению, независимая социология в Республике Узбекистан отсутствует. Проводить опросы общественного мнения уполномочен здесь только ташкентский Центр «Ижтимоий фикр». Результаты его «исследований» удивительно похожи на бравурные реляции ежедневной информационной программы «Ахборот» - современного аналога советской программы «Время». Наверное, коалиция не возродится, потому что Санжар Умаров отошел от активной политики на территории Узбекистана, а достойной замены ему не нашли. Мое личное мнение, что коалиция и ее лидер были бы наиболее эффективными менеджерами нового Узбекистана, потому что они несли знания, порядочность и новые технологии. Есть мнение помнить и о «Клубе пламенных сердец» журналиста и правозащитницы Мутабар Таджибаевой. Она тоже пострадала за свою правозащитную деятельность и является непримиримым противником действующей власти. В настоящий момент она проживает во Франции и занимается освещением негативных сторон деятельности узбекской государственной машины, старается консолидировать силы для общего сопротивления узбекской власти. Хотя эта организация не заявляла о президентских амбициях на предстоящих выборах, ее основателя и руководителя тоже прочат в кандидаты в президенты. Возможно, женский электорат Узбекистана и проголосует за нее и ее народное движение «Гражданское общество», но думается, основная борьба развернется между тяжеловесами-мужчинами. Чтобы узнать предпочтения граждан Узбекистана, постоянно проживающих дома, я разослал всем своим подписчикам опросный лист с просьбой ответить на несколько вопросов самому и попросить ответить хотя бы еще десять знакомых. Я получил ответы из всех регионов страны. И вот какая картина получилась. На вопросы граждане отвечали анонимно и только своим близким знакомым. Людей можно понять. Страх и неуверенность в собственной безопасности делают их осторожными. При всем при этом я не считаю проведенный анализ поверхностным. Ведь в нем участвовали жители всех областей Узбекистана и всех социальных слоев, а значит, здесь выражены самые различные мнения. На вопрос, «за какую политическую партию или движение вы проголосовали бы сейчас», респонденты ответили следующим образом (ТАБЛИЦА 2).Как видно, граждане заинтересованы в переменах и готовы рискнуть проголосовать за новые идеи. «Эрк» и «Бирдамлик» могут составить солидную конкуренцию правящей Народно-демократической партии (29% голосов «Эрк» и 14% «Бирдамлик» против 15,51% голосов НДП). Позиции «Эрк» сильны еще с 90-х годов, когда начиналось становление государственности Узбекистана. И харизматическая роль лидера партии Мухаммада Салиха играет важную роль. Интересен рост популярности общественного движения «Бирдамлик». Чориев, несомненно, учится эффективной политической борьбе у специалистов в США и совершает все меньше ошибок в своей деятельности. Публичные акции его сторонников широко освещаются в СМИ и привлекают все больше сторонников. И пусть его деятельность вызывает чаще улыбку, рост последователей в регионах говорит об эффективности пропаганды «Бирдамлик». Коалиция «Солнечный Узбекистан» получила очень мало голосов только из-за того, что практически не ведет политическую деятельность, но ее помнят те, кто был ее участником или знал о ней. Если же проанализировать, как регионы проголосовали бы за официальные и оппозиционные партии, то результат будет таким (ТАБЛИЦА 3).Выводы неоднозначны. Столица лояльна к действующей власти. Это и понятно. В Ташкенте есть рабочие места, выше уровень благосостояния, больше порядка и возможности добиться справедливого решения проблемы. В столице вращаются практически все финансы. Людям есть что терять, и поэтому они согласованно проголосуют за прогосударственные партии. Сложнее ситуация в регионах. Андижан помнит кровавые события недавней истории и готов отдать большинство своих голосов за оппозицию. Так же ситуация в Хорезмской, Сурхандарьинской, Ферганской, Наманганской и Бухарской областях. Ферганская долина исторически взрывоопасна, и ее население, известное своей религиозностью, может стать основным катализатором борьбы или мятежа (в зависимости от трактовки событий) в канун выборов или сразу после них. Главное, что можно сказать, - общество кардинально раскалывается на два антагонистических лагеря. Значительный класс собственников, кому есть что терять, будет противостоять большой армии «рабов», которые ничего, кроме тяжелого труда и фиксированных доходов, не получали от жизни последние двадцать с лишним лет. Налицо возможные конфликты во время выборов или при подведении их итогов. Государственная машина должна проводить голосование очень осторожно и не допускать ни малейшей ошибки, подтасовки голосов или принуждений к голосованию в областях. Искра реально может перерасти в пламя. Тем более что внешние силы обязательно постараются получить свои политические дивиденды и оказать влияние на выборы. На последний вопрос, «за какого кандидата из самых популярных на сегодняшний момент политиков вы проголосовали бы», респонденты ответили следующим образом (ТАБЛИЦА 4).Ничего нового в таблице ответов нет. Действующий президент возглавляет рейтинг, на втором месте, как и много лет назад, - главный оппозиционер, чуть далее - группа преследования. Конечно, все изменится в последний предвыборный день. Выдвинутый в 2015 году основной кандидат от власти будет претендентом номер один, кто-то от оппозиции будет стараться победить его. Получится или нет, покажет время. И наше гражданское самосознание. В завершении этой части выскажу личное мнение. Правда не всегда приятна и принимаема, но всегда реальна и категорична. Следует признать, что большинство населения Узбекистана политически неграмотно. И данный опрос - всего лишь дань уважения мне, мои знакомые оказали мне услугу и ответили на вопросы для статьи. При проведении реальных выборов люди проголосуют иначе, оставив свое мнение и чаяния при себе. Затравленное спецслужбами всех уровней, население разумно трусливо и инертно, и поэтому проголосует за того кандидата, на которого укажут сверху. Правозащитники, активисты оппозиционных движений не обладают авторитетом вывести людей на улицы, как это происходит на Украине в январе 2014 года. И соответственно, погоду на выборах они не сделают, сенсаций там не будет. Я не сторонник войны, но уверен, действующая власть добровольно не уйдет с политической сцены и не допустит оппозицию к управлению. Поэтому возможны кровопролитие и насилие в недалеком будущем. Единственный выход победить действующую структуру власти – полная дестабилизация ситуации в наиболее бедных и религиозно крепких областях страны. Думаю, что самое время услышать лидеров партий и движений для дифференциации мнений и выводов. Хаёт Хан Насреддинов Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: За кого будут голосовать на выборах? 2014-02-04 13:47 Хаёт Хан Насреддинов В 2014 году в Узбекистане пройдут парламентские, а в 2015-м - президентские выборы. Безусловно, интерес к этому событию в Узбекистане и в мире будет повышенным. Ведь не секрет, что нынешняя власть практически исчерпала свой ресурс и вряд ли сможет быть такой же неуязвимой последующие шесть лет. Лидеры стареют, молодые голодны до власти и денег. Да и в мире достаточно сил, желающих перекроить Узбекистан в свою пользу. И я думаю, что совсем не рано начать думать, кто в состоянии взвалить на себя ношу политической власти в Узбекистане. Право выбора есть у каждого гражданина. Но перед этим у него должно быть право получить информацию. Ради правильного выбора я попытался немного систематизировать всю разрозненную информацию о политических силах в стране. И вот что получилось в итоге. Республика Узбекистан – правовое демократическое государство. В стране создана многопартийная политическая система (основные статистические и организационные данные можно получить на сайте elections.uz). Таблица, кратко характеризующая официальные партии Узбекистана, имеет следующий эмпирический вид: ТАБЛИЦА 1.Эти партии официально зарегистрированы и находятся в нормальных отношениях с властью. Они проповедуют государственную политику управления и не являются критиками власти. Также официально зарегистрирована и оппозиционная партия «ЭРК» (детище самого влиятельного оппозиционера власти Мухаммада Салиха), но о причинах гонений на нее разговор пойдет чуть позже. Текущими оппонентами прогосударственных партий можно назвать следующие политические силы: Демократическая партия «Эрк» (Свобода). Первая официально зарегистрированная оппозиционная партия Узбекистана. Программа партии подразумевает сильную государственную власть и рыночное управление экономикой с ограниченным вмешательством государства. Лидер Мухаммад Салих живет в политическом изгнании в Турции, что не мешает ему активно управлять партийной жизнью в Узбекистане. Члены партии в Узбекистане всячески преследуются действующей властью. Лозунги партии понятны всем, жители областей легко идут на контакт с представителями этой партии и готовы поддержать их на выборах. Несмотря на официальный статус партии, партийные ячейки на местах тщательно законспирированы и свою пропагандистскую деятельность ведут практически в глубоком подполье. Общественное объединение «Бирдамлик» Баходира Чориева. Предприниматель из города Шахрисабз потерял свой фермерский бизнес, не смирился с этим и активно боролся за возвращение своих активов. Против него были выдвинуты обвинения по нескольким статьям УК РУз, в результате чего он был осужден узбекским судом. После амнистии он уехал в США, откуда и руководит акциями мирного неповиновения власти. Известен своими планами баллотироваться в президенты Узбекистана. Чориев является сторонником мирного ненасильственного сопротивления власти. Его объединение проводит всевозможные нестандартные акции: ходить по городу в белых одеждах и фотографироваться на фоне учреждений; собраться на людной площади с конституцией в руке и тоже сфотографироваться. Все это позволяет быть в центре внимания и пополнять ряды движения.  К сожалению, независимая социология в Республике Узбекистан отсутствует. Проводить опросы общественного мнения уполномочен здесь только ташкентский Центр «Ижтимоий фикр». Результаты его «исследований» удивительно похожи на бравурные реляции ежедневной информационной программы «Ахборот» - современного аналога советской программы «Время»: в стране все прекрасно, все довольны положением дел и во всё горло славят единственного и вечного президента. Наверное, коалиция не возродится, потому что Санжар Умаров отошел от активной политики на территории Узбекистана, а достойной замены ему не нашли. Мое личное мнение, что коалиция и ее лидер были бы наиболее эффективными менеджерами нового Узбекистана, потому что они несли знания, порядочность и новые технологии. Есть мнение помнить и о «Клубе пламенных сердец» журналиста и правозащитницы Мутабар Таджибаевой. Она тоже пострадала за свою правозащитную деятельность и является непримиримым противником действующей власти. В настоящий момент она проживает во Франции и занимается освещением негативных сторон деятельности узбекской государственной машины, старается консолидировать силы для общего сопротивления узбекской власти. Хотя эта организация не заявляла о президентских амбициях на предстоящих выборах, ее основателя и руководителя тоже прочат в кандидаты в президенты. Возможно, женский электорат Узбекистана и проголосует за нее и ее народное движение «Гражданское общество», но думается, основная борьба развернется между тяжеловесами-мужчинами. Чтобы узнать предпочтения граждан Узбекистана, постоянно проживающих дома, я разослал всем своим подписчикам опросный лист с просьбой ответить на несколько вопросов самому и попросить ответить хотя бы еще десять знакомых. Я получил ответы из всех регионов страны. И вот какая картина получилась. На вопросы граждане отвечали анонимно и только своим близким знакомым. Людей можно понять. Страх и неуверенность в собственной безопасности делают их осторожными. При всем при этом я не считаю проведенный анализ поверхностным. Ведь в нем участвовали жители всех областей Узбекистана и всех социальных слоев, а значит, здесь выражены самые различные мнения. На вопрос, «за какую политическую партию или движение вы проголосовали бы сейчас», респонденты ответили следующим образом (ТАБЛИЦА 2).Как видно, граждане заинтересованы в переменах и готовы рискнуть проголосовать за новые идеи. «Эрк» и «Бирдамлик» могут составить солидную конкуренцию правящей Народно-демократической партии (29% голосов «Эрк» и 14% «Бирдамлик» против 15,51% голосов НДП). Позиции «Эрк» сильны еще с 90-х годов, когда начиналось становление государственности Узбекистана. И харизматическая роль лидера партии Мухаммада Салиха играет важную роль. Интересен рост популярности общественного движения «Бирдамлик». Чориев, несомненно, учится эффективной политической борьбе у специалистов в США и совершает все меньше ошибок в своей деятельности. Публичные акции его сторонников широко освещаются в СМИ и привлекают все больше сторонников. И пусть его деятельность вызывает чаще улыбку, рост последователей в регионах говорит об эффективности пропаганды «Бирдамлик». Коалиция «Солнечный Узбекистан» получила очень мало голосов только из-за того, что практически не ведет политическую деятельность, но ее помнят те, кто был ее участником или знал о ней. Если же проанализировать, как регионы проголосовали бы за официальные и оппозиционные партии, то результат будет таким (ТАБЛИЦА 3).Выводы неоднозначны. Столица лояльна к действующей власти. Это и понятно. В Ташкенте есть рабочие места, выше уровень благосостояния, больше порядка и возможности добиться справедливого решения проблемы. В столице вращаются практически все финансы. Людям есть что терять, и поэтому они согласованно проголосуют за прогосударственные партии. Сложнее ситуация в регионах. Андижан помнит кровавые события недавней истории и готов отдать большинство своих голосов за оппозицию. Так же ситуация в Хорезмской, Сурхандарьинской, Ферганской, Наманганской и Бухарской областях. Ферганская долина исторически взрывоопасна, и ее население, известное своей религиозностью, может стать основным катализатором борьбы или мятежа (в зависимости от трактовки событий) в канун выборов или сразу после них. Главное, что можно сказать, - общество кардинально раскалывается на два антагонистических лагеря. Значительный класс собственников, кому есть что терять, будет противостоять большой армии «рабов», которые ничего, кроме тяжелого труда и фиксированных доходов, не получали от жизни последние двадцать с лишним лет. Налицо возможные конфликты во время выборов или при подведении их итогов. Государственная машина должна проводить голосование очень осторожно и не допускать ни малейшей ошибки, подтасовки голосов или принуждения к голосованию в областях. Искра реально может перерасти в пламя. Тем более что внешние силы обязательно постараются получить свои политические дивиденды и оказать влияние на выборы. На последний вопрос, «за какого кандидата из самых популярных на сегодняшний момент политиков вы проголосовали бы», респонденты ответили следующим образом (ТАБЛИЦА 4).Ничего нового в таблице ответов нет. Действующий президент возглавляет рейтинг, на втором месте, как и много лет назад, - главный оппозиционер, чуть далее - группа преследования. Конечно, все изменится в последний предвыборный день. Выдвинутый в 2015 году основной кандидат от власти будет претендентом номер один, кто-то от оппозиции будет стараться победить его. Получится или нет, покажет время. И наше гражданское самосознание. В завершении этой части выскажу личное мнение. Правда не всегда приятна и принимаема, но всегда реальна и категорична. Следует признать, что большинство населения Узбекистана политически неграмотно. И данный опрос - всего лишь дань уважения мне, мои знакомые оказали мне услугу и ответили на вопросы для статьи. При проведении реальных выборов люди проголосуют иначе, оставив свое мнение и чаяния при себе. Затравленное спецслужбами всех уровней, население разумно трусливо и инертно, и поэтому проголосует за того кандидата, на которого укажут сверху. Правозащитники, активисты оппозиционных движений не обладают авторитетом вывести людей на улицы, как это происходит на Украине в январе 2014 года. И соответственно, погоду на выборах они не сделают, сенсаций там не будет. Я не сторонник войны, но уверен, действующая власть добровольно не уйдет с политической сцены и не допустит оппозицию к управлению. Поэтому возможны кровопролитие и насилие в недалеком будущем. Единственный выход победить действующую структуру власти – полная дестабилизация ситуации в наиболее бедных и религиозно крепких областях страны. Думаю, что самое время услышать лидеров партий и движений для дифференциации мнений и выводов. Хаёт Хан Насреддинов Международное информационное агентство «Фергана» Таджикистан: Под сенью «государственного мазхаба» 2014-02-04 15:33 Михаил Калишевский В центральной мечети Душанбе. Фото CentralAsiaOnline.Com В силу ряда особенностей, сильно выделяющих его среди других стран постсоветской Центральной Азии, Таджикистан находится, пожалуй, в наиболее сложном положении в том, что касается светско-религиозных отношений и исламского радикализма. В начале 1990-х годов демонтаж советской системы вылился в республике в кровавую гражданскую войну. Помимо регионально-кланового аспекта, эта война велась по принципу разделения на «исламистов» и «радикальных секуляристов». Несмотря на военную победу и приход к власти «светских» сил, последствия этой войны не преодолены – до сих пор сохраняется деление на победителей и побежденных, как в регионально-клановом, так и в политическом смысле, причем полевые командиры бывшей вооруженной оппозиции сохраняют значительное влияние среди населения «своих» регионов. К тому же Таджикистан – единственная страна постсоветской Центральной Азии, где легально действует религиозная партия - Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), представленная в парламенте и являющаяся реальной оппозиционной силой. Более того, в Таджикистане осталась еще и «непримиримая» оппозиция, продолжающая вооруженную борьбу в труднодоступных районах, которые Душанбе не контролирует. Все последние годы из Афганистана и ряда других государств в Таджикистан постоянно проникали экстремисты из числа последователей «чистого ислама», которым удалось завоевать симпатии значительной части населения, прежде всего, молодежи. В Таджикистане ими создана разветвленная инфраструктура, способная обеспечивать пропагандистскую, политическую, а при необходимости, и террористическую активность радикальных исламистов. В то же время, желая «перехватить аудиторию» у салафитов и ваххабитов, правящий режим зашел в своей политике «управляемой исламизации» гораздо дальше соседей, провозгласив суннизм ханафитского мазхаба (мазхаб - школа шариатского права), по существу, государственной религией – случай, пока не имеющий прецедентов в регионе. Еще одна уникальная особенность Таджикистана – наличие заметного шиитского меньшинства (порядка 400 тысяч человек, около 5 процентов населения), причем их большая часть – исмаилиты – компактно проживает в Горном Бадахшане, который слабо контролируется центром. Под растущим влиянием Ирана, этнически и культурно близкого таджикам, в стране, несмотря на доминирующую суннитскую традицию, быстро набирает популярность шиитский вариант исламского фундаментализма. Все это еще больше усложняет и запутывает ситуацию в республике. Гражданская война К началу 90-х годов Таджикистан был одной из самых «исламизированных» среднеазиатских республик, причем степень религиозности его населения имела четкую региональную окраску: на более развитом севере республики, который в основном и поставлял руководящие республиканские кадры, достаточно широко распространился светский образ жизни, а вот на юге и юго-востоке Таджикистана исламская традиция была выражена гораздо сильнее, соответственно, и степень религиозности населения была значительно выше. Именно туда уходил своими корнями современный таджикский политический ислам: в республике, начиная с 1974 года, нелегально действовала «Мусульманская молодежная организация», созданная подпольно Саидом Абдулло Нури (1947-2006), который впоследствии возглавил объединенную таджикскую оппозицию. Нури достаточно категорично высказывался за создание в Таджикистане исламского государства, что, впрочем, не мешало ему быть весьма умеренным исламистом – он поддерживал общедемократические принципы государственного устройства, акцентируя внимание не столько на необходимости построения исламских государственных институтов, сколько на формировании «исламского общества». Несмотря на репрессии, аресты и так далее, исламисты в перестроечные годы смогли сформироваться как значимая политическая сила (сначала как движение, а потом и как Партия исламского возрождения Таджикистана), и получить поддержку населения. По мере обострения политической ситуации в республике сформировались две враждебные регионально-политические коалиции: партийная номенклатура, традиционно представленная выходцами из Ленинабада и Куляба, вела борьбу под «советскими» знаменами; в противостояние с ней вступили новые политические силы в лице Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) – исламистов из ПИВТ во главе с Саидом Абдулло Нури и Ходжи Акбаром Тураджонзода, поддержанных главным образом каратегинской (гармской) регионально-клановой группой, - и светских национал-демократов (Демократическая партия Таджикистана), опиравшихся на Горный Бадахшан с его в основном исмаилитским населением. В конечном итоге это противостояние переросло в гражданскую войну(1992-1997), стоившую Таджикистану более 100 тысяч жизней. Партноменклатура, объединившаяся вокруг Эмомали Рахмонова (будущего Рахмона), вела войну под лозунгами борьбы с исламским экстремизмом и защиты светского характера нового таджикского государства. Во многом благодаря этому она смогла получить военную помощь Москвы и Ташкента, нанести ОТО ряд серьезных поражений и утвердиться в Душанбе. Однако с течением времени стало ясно, что полной победы не может добиться ни одна из сторон. Результатом было соглашение о «национальном примирении» (1997), согласно которому центральная власть сохранялась за Рахмоновым и его сторонниками, однако и ОТО получала представительство в государственных органах. «Радикальный секуляризм» Впрочем, «победители» из кулябско-ленинабадского клана почти сразу взяли курс на выдавливание из госструктур оппозиции (ее главной силой стала ПИВТ) и «унификацию» политической жизни в стране. Одним из инструментов подобной политики оставался «радикальный секуляризм», направленный против как легального, так и нелегального исламизма. Отсюда идеологическое обеспечение в виде государственного этнонационализма (в частности, повсеместная пропаганда так называемого «арийства»), который был призван заполнить «идеологический вакуум» в сознании граждан и не допустить туда исламский радикализм. Надо сказать, что властям, в общем-то, удалось значительно ослабить политические позиции ПИВТ, особенно в органах исполнительной власти. В Душанбе настолько увлеклись этим, что даже стали против легальной оппозиции использовать… радикальных исламистов, которые, начиная с 90-х годов, развернули в республике очень активную деятельность. Речь идет, в частности, о движении «салафия». Один из лидеров ПИВТ Мухиддин Кабири свидетельствовал: «На первых порах кое-кто в правительстве предпочитал использовать салафитов против нашей партии, поскольку последователи этого течения исходили из того, что ислам запрещает создание политических партий, а глава государства, кем бы он ни был, является носителем титула «Амир Абд-аль Мумин» (эмир всех правоверных). Салафиты считают, что пребывание в оппозиции к Амиру Абд-аль Мумину противоречит нормам ислама. Эти два момента подкупали многих правительственных чиновников, и салафитам было предоставлено немало эфирного времени для пропаганды своих идей среди населения. А представителям официально зарегистрированной религиозной политической партии - ПИВТ - время в телеэфире ни разу не предоставлялось. Недальновидность и конъюнктурный подход госчиновников привели к тому, что взгляды салафитов очень быстро распространились в стране, особенно среди молодежи». Речь идет, естественно, не только о движении «салафия». К началу «нулевых годов» в Таджикистане прочно укрепились такие экстремистские организации, как «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Таблиги джамаат», «Исламское движение Узбекистана», «Исламское движение Туркестана», а также прочие салафитские и ваххабитские объединения. Росту их влияния, безусловно, способствовали сама гражданская война, вызванные ею тяжелейшие социально-экономические, политические и морально-нравственные последствия и, соответственно, явная неспособность власти значительно улучшить бедственное положение подавляющего большинства населения. И это в условиях, когда исламская социальная доктрина прочно укоренилась в общественной, культурной и бытовой жизни страны. Результаты социологических исследований (ЦСИ «Шарк») уже в начале «нулевых» годов показывали, что для подавляющей части населения ислам выполняют следующие функции: основы культурной парадигмы; важнейшей составляющей идентичности, опережая по степени важности гражданскую и этническую идентичности; основы мировоззрения и мировосприятия; основы морали, норм общественного и индивидуального поведения; социокультурного регулятора общественной и частной жизни. При таком состоянии общественного сознания предлагавшиеся властями идеологические суррогаты в виде того же «арийского» национализма вызывали, большей частью, отторжение. Усиление же авторитарности правящего режима, в том числе и меры по подавлению легальной оппозиции, лишали надежды добиться улучшения своего положения легальными, демократическими путями, попутно усиливая разочарование в демократических институтах как таковых. К тому же в мусульманском обществе любые демократические институты, например, выборы, проводимые по нормам светского законодательства, могут быть поставлены под сомнение не с точки зрения соответствия их критериям, скажем, ОБСЕ, а с позиции Корана и хадисов. Добавим к этому опыт вооруженного насилия, приобретенный многими таджиками во время гражданской войны, рожденные ею нетерпимость и обиду, огромную привлекательность простых рецептов, предлагаемых радикальными исламистами, а также свойственную им социальную демагогию, которая наиболее действенна именно в странах с малообразованным и нищим населением. Поэтому неудивительно, что в Таджикистане за относительно короткий период радикальный ислам, включая его самые крайние, террористические разновидности, превратился в очень серьезную политическую силу с многообещающими перспективами. Ведь постоянно увеличивающимися в числе сторонниками исламистов являются в первую очередь молодые люди в возрасте 17–35 лет. Логичным и наиболее простым ответом властей на активизацию исламистов стал законодательный запрет наиболее «засветившихся» экстремистских организаций: для начала в 2001 году была полностью запрещена деятельность «Хизб ут-Тахрир», в 2006–2009 годах запретили «Таблиги джамаат», ИДУ, «Исламское движение Туркестана», «Исламское движение Узбекистана», «Свободный Таджикистан», «Салафия», «Джамаат Ансаруллах» и, естественно, такие всемирно известные группировки, как «Аль-Каида», «Талибан», «Братья-мусульмане», «Лашкар-и-Тайба», «Организация освобождения Восточного Туркестана» и тому подобное. Как это обычно случается в постсоветской Центральной Азии, под горячую руку попали немусульманские религиозные организации. И это притом, что немусульманское население страны едва ли достигает двух процентов населения, а влияние его религиозных объединений на таджикское общество и минимальным назвать было бы преувеличением. Даже православных осталось всего порядка 70 тысяч человек. Действует лишь одна епархия (Душанбинская), есть также пять общин баптистов, два католических прихода, одна община лютеран. Две общины имеет Церковь объединения (муниты), по одной – Свидетели Иеговы, иудаисты, бахаи и зороастрийцы. Тем не менее, в 2009 году Государственный комитет по делам религии заявил, что за предыдущие 15 лет около 100 тысяч человек, ранее исповедавших другие религии, вступили в ряды различных сект, что, якобы, представляет угрозу национальной безопасности. Еще раньше, в 2007 году, была запрещена миссионерская деятельность «Свидетелей Иеговы», а в 2008 году приостановлена работа немецкой благотворительной организации «ORA International», обвиненной в «незаконном миссионерстве». Вместе с тем властям постепенно приходило понимание, что одних запретов для эффективного противодействия религиозному экстремизму явно недостаточно. Понадобился более эффективный идеологический «противовес» исламизму, поскольку этнонационализм с этой функцией совершенно не справлялся. Управляемая исламизация Таким «противовесом» мог стать только суннитский «народный ислам» ханафитского мазхаба, который исповедуют 95 процентов мусульман Таджикистана. Как отмечает таджикский политолог Абдугани Мамадазимов, «народный ислам» - это «форма ислама, насыщенная народными верованиями, обычаями и представлениями, нормами и ценностями, т.е. исламизированным адатом». Такого рода ислам долгое время существовал параллельно советской идеологии, вполне уживаясь с ней. Кроме того, «народный ислам» отрицал, согласно традиции суннизма, соединение светской и духовной власти. Поэтому, как полагает Мамадазимов, именно такую форму ислама поддержали представители старой советской элиты, пришедшие в результате гражданской войны к власти в Душанбе. В результате в своей идеологической работе таджикские власти пошли на определенное приглушение «арийской идеи» и постарались приподнять исламскую составляющую государственной идеологии, которая, впрочем, всегда там, в определенной степени, присутствовала. А как же иначе? Ведь Таджикистан без ислама немыслим. В речах Эмомали Рахмона все чаще стало появляться напоминание о духовной связи Таджикистана с исламской цивилизацией. С высоких трибун зазвучали призывы к соблюдению исламских норм поведения и общежития. Параллельно усиливался контроль властей над религиозной жизнью, призванный с помощью энергичной государственной поддержки обеспечить «официальному» исламу заведомо выигрышные позиции в противостоянии с исламизмом. В начале 2009 года президент Рахмон приказал разработать государственную Концепцию по вопросам религии, где были бы четко закреплены государственные приоритеты в этой области. В частности, «для предотвращения фактов распространения различных чуждых религиозных течений» он предложил назначать имам-хатибов мечетей только из числа выпускников Исламского университета Таджикистана. Наконец, 5 марта 2009 года был принят новый закон «О свободе совести и религиозных объединениях», в котором ханафитский мазхаб суннизма был объявлен «официальным религиозным течением», то есть, по сути, государственной религией. Все сразу отметили беспрецедентность такого шага для постсоветской Центральной Азии, где до этого светский характер государств фиксировался весьма жестко. Кроме того, новый таджикский закон запрещал прозелитизм, предусмотрел резкое увеличение минимального количества членов для регистрации религиозной организации, ужесточил цензуру религиозной литературы, запретил проведение религиозных обрядов за пределами официально утвержденных для этого мест богослужения, наложил ограничения на религиозную деятельность среди несовершеннолетних и их религиозное обучение, потребовал разрешения государства на контакт с верующими из других стран и создал условия для политического вмешательства в процедуру назначения имамов и деятельность мечетей. Вполне понятно, что эти законодательные новации были критически восприняты международными организациями, правозащитниками и западными странами. Так, например, в заявлении Миссии США при ОБСЕ говорилось: «Соединенные Штаты в полной мере понимают озабоченность по поводу религиозного экстремизма, а также необходимость комплексного решения этого вопроса. Однако мы считаем, что этот закон будет ограничивать свободу вероисповедания, приведет к изоляции религиозных меньшинств и, возможно, сам будет способствовать дальнейшему росту экстремизма». Между тем, ряд таджикских экспертов, признавая, что придание государственного статуса одному из религиозных течений вступает в противоречие с закрепленными в конституции принципами светского государства, в то же время указывал, что на Западе не учитывают специфику мусульманских обществ и необходимость жесткого государственного контроля над религиозными процессами. Так, в частности, политолог Рустам Хайдаров ссылается на мнение «многих исследователей», считающих, что «принцип разделения полномочий религии и государства невозможен в стране, где исповедуется ислам, и поэтому этот принцип реализуем только в обществах, где распространено христианство». Политолог отмечает, что «по логике властвующей элиты, принцип отделения религии от государства, который продекларирован в таджикской Конституции, невозможно реализовать в таджикском мусульманском обществе, то есть, если государство ослабит контроль над религиозными процессами, то рано или поздно даже умеренные исламские движения попытаются взять власть в свои руки». При этом «ханафизм, по мнению некоторых таджикских исследователей, позволяет в определенном смысле секуляризовать политику без ущерба для мусульманского вероисповедания и делает ислам толерантным к собственному культурному и цивилизованному многообразию». Тем не менее, Хайдаров признает, что ханафизм, «как и другие религиозные правовые школы, будет отражать сущность ислама – неотделимость религии от государства». Отсюда вывод: «в далекой перспективе возможно провозглашение исламского государства на территории нынешней Центральной Азии». Весьма показательно, что ПИВТ, в отличие от ряда других исламских организаций, поддержала новый закон. Мухиддин Кабири по этому поводу заявил следующее: «Данное решение было принято именно потому, что подавляющее большинство мусульман Таджикистана – более 95 процентов, – исповедуют ислам ханафитского толка. Именно на принципах ханафии построена жизнедеятельность таджиков, ханафия оказывает огромное влияние на формирование культуры - поэтому и было принято решение объявить это течение официальным». Вместе с тем религиозная политика администрации Рахмона, несмотря на все реверансы в сторону ислама, постоянно корректируется страхом властей «выпустить вожжи», освободив дорогу исламским радикалам. Вот, например, мнение политолога Ильхама Нарзиева: «Сегодня таджикские власти пытаются сделать процесс исламизации общества управляемым. К примеру, с одной стороны, власти строят гигантские мечети, а с другой - вводят возрастной ценз на посещение мечетей или начинают кампанию против ношения хиджабов (мусульманских платков)». Эксперт Тохир Сатторов тоже указывает на противоречивость светско-религиозного диалога в Таджикистане: «Власти сначала делают шаг навстречу религиозным настроениям масс, а затем останавливаются и идут назад. Создается впечатление, что у них нет опыта, или они опасаются своей же неожиданной смелости». Эффективность официальной политики на данном направлении большинство наблюдателей оценивает крайне невысоко, поскольку она не затрагивает объективных причин, питающих экстремизм. Говоря о собственно религиозных корнях исламского экстремизма, многие эксперты отмечают, что в Таджикистане, как и в других постсоветских государствах Центральной Азии, возникла своеобразно деформированная модель ислама - приспособленная к авторитарному государству и лояльная его идеологии. Набравшая силу радикальная тенденция в религии стала, в том числе, своего рода реакцией на слабость «традиционного» ислама, его деградацию, приспособленчество духовенства, отсутствие системы религиозного образования. «Диалог» с легальными исламистами Как подчеркивает таджикский политолог Камол Абдулло, «стране необходим диалог внутри самой мусульманской общины, который поможет людям сделать сознательный выбор между исламом и исламизмом, суфизмом и салафизмом». Однако стремление к диалогу явно не входит в число приоритетов нынешнего правящего режима. Предпочтение отдается методам административного давления, а то и откровенной полицейщины. Это в полной мере относится к отношению властей к легальной оппозиции и ее главной политической силе – ПИВТ (45 тысяч членов - самая многочисленная партия после правящей Народно-демократической партии). О диалоге с другими оппозиционными силами светской, демократической направленности и говорить не приходится - они малочисленны и слабы, а потому часто вынуждены выступать в коалиции с легальными исламистами. Давно прошли времена, когда Объединенная таджикская оппозиция, по условиям мирных соглашений, имела 30 процентов мест в правительстве, в том числе пост первого вице-премьера (его занимал Ходжи Акбар Тураджонзода), и была представлена в парламенте внушительной фракцией. Оппозиционеров, в основном членов ПИВТ, постепенно выдавили из органов власти, включая местные администрации. Прямые политические преследования, имитация демократических процедур и фальсификация выборов привели к тому, что парламентское представительство ПИВТ сократилось до нескольких депутатов. Согласно официальным итогам последних парламентских выборов 2010 года, ПИВТ набрала 8,2 процента голосов и получила два депутатских места. Однако лидер партии Кабири утверждал, что за ПИВТ проголосовало не менее 30 процентов избирателей. Тем не менее, несмотря на бюрократический произвол, ПИВТ до сих пор пользуется влиянием, прежде всего, в Каратегине и других традиционно оппозиционных районах. Там также сохраняются «военно-политические» позиции ряда деятелей ПИВТ из числа бывших полевых командиров. Многие сегодняшние лидеры партии превратились в опытных политиков, использующих современные политтехнологии и методы работы религиозных партий, апробированные за рубежом, например, в Турции. Как отмечают политологи, именно ориентация на умеренный исламизм турецкого типа способствовала качественным изменениям в электорате ПИВТ: если раньше партия привлекала, главным образом, людей малограмотных и сильно религиозных, то сегодня в ее поддержку все чаще начинают выступать представители национальной интеллигенции и часть деловых кругов. ПИВТ также служит своего рода барьером на пути к окончательной ликвидации сохраняющегося политического плюрализма, который своими корнями уходит в эпоху гражданской войны, как в политической, так и в регионально-клановой плоскости. Окончательная «зачистка» будет означать открытый отказ от «национального примирения» и вновь раздует все еще тлеющие угли кровавого конфликта 90-х. Между тем, внутри самой ПИВТ наблюдаются весьма интересные процессы. Еще в конце 90-х часть членов партии не приняла «национального примирения» и осталась в рядах «непримиримой оппозиции», продолжившей вооруженную борьбу. Время от времени со стороны властей раздавались довольно недвусмысленные намеки на сохраняющиеся связи между некоторыми структурами ПИВТ и этими бывшими однопартийцами, а также исламистскими кругами в Афганистане, Пакистане и так далее. В то же время после кончины основателя партии и ее бессменного лидера Саида Абдулло Нури (2006) в ПИВТ сформировалось несколько группировок. Одну из них возглавляет нынешний председатель ПИВТ Мухиддин Кабири. Выпускник МГИМО, профессиональный дипломат и бизнесмен, блестящий знаток русского, арабского и английского языков, он считается лидером «модернистского» крыла, ориентированным на Запад. Однако, по мнению аналитиков, из-за своей «прозападности» он не является достаточно сильной и влиятельной фигурой, поскольку подавляющее большинство членов партии относится к такой ориентации весьма негативно. Кроме того, его подозревают в излишнем конформизме по отношению к правящему режиму: во время последних президентских выборов Кабири прямо обвиняли в том, что он сознательно «подыграл» Рахмону - во-первых, отказавшись от выдвижения партией собственной кандидатуры, а во-вторых, поддержав Ойнихол Бобоназарову вместо гораздо более перспективного кандидата Рахматилло Зойирова. И вообще, о Кабири заговорили, как о политике, который превратил ПИВТ в «мнимую оппозиционную силу». В качестве лидера противоположного крыла ПИВТ называют сына покойного С.А.Нури – Муххамаджона Нури, имеющего репутацию проиранского политического деятеля. И вот здесь многие обозреватели отмечают невиданные ранее в Таджикистане явления. Наползающая тень Тегерана Общеизвестно, что шиитский Иран, используя этнокультурную родственность иранцев и таджиков и острую потребность Таджикистана в экономической помощи, осуществляет в этой стране активную экономическую, политическую и идеологическую экспансию. Иранские правительственные ведомства с первых лет независимости Таджикистана стали налаживать активные контакты с таджикским духовенством и интеллигенцией в религиозной, культурной и языковой сферах. Благодаря масштабным финансовым вливаниям структуры типа «Фонда Хомейни» под эгидой «культурного и этнического взаимообмена» создали разветвленную пропагандистскую сеть, охватывающую десятки таджикских городов. В результате проведения иранскими эмиссарами обширной пропагандистской работы сотни таджиков были привлечены в духовные учебные центры в Иране, где прошли обучение по шиитским канонам. Сегодня они составляют основу шиитского духовенства и представлены не только жителями Горного Бадахшана, но и выходцами из других регионов страны, где традиционно доминирует ханафитский мазхаб. (Повторю: шииты составляют всего пять процентов мусульман Таджикистана - 400 тысяч человек, подавляющее большинство – исмаилиты Горного Бадахшана, остальные – несколько десятков тысяч таджиков, большая часть из 45-тысячной арабской общины, таджикские иранцы, часть курдов и другие). По мнению ряда специалистов, путем активной вербовки иранские спецслужбы сумели внедриться в управленческий и правоохранительный аппарат и имеют влиятельные позиции на уровне среднего звена. Достаточно тесное сотрудничество Ирана с таджикскими исламистами началось еще в 90-х, когда иранские муллы и спецслужбы стали оказывать ряду подразделений ОТО материальную и «духовную» поддержку. Видимо, подобного рода контакты с исламистскими кругами Таджикистана поддерживаются и сейчас. Серьезнейшим препятствием на пути такого сотрудничества должны, вроде бы, стать суннитско-шиитские противоречия. Однако и существовавший до сирийского кризиса союз Тегерана, пусть и тактический, с суннитами-ультраисламистами из ХАМАС, и сведения о сотрудничестве иранцев со своими смертельными врагами – талибами говорят о том, что для тегеранских мулл главная цель – «торжество мировой исламской революции» - важнее даже многовековых межрелигиозных распрей. Таджикские СМИ, в частности, писали, что «кулябская группировка ПИВТ стала вдруг привержена проиранской шиитской линии, исторически чуждой для таджиков ветви ислама». Якобы, «почувствовав это, духовные лидеры Ирана стали проявлять все больший интерес к сотрудничеству с Кулябской областью – им-то, как и всем нам, хорошо известно, что выходцы из этого региона составляют основу госаппарата страны». Подчеркивается также, что считающийся проирански настроенным Мухаммаджон Нури получил духовное образование в высших богословских школах Ирана. Наконец, в приверженности шиизму обвиняют авторитетнейшего деятеля ПИВТ Ходжи Акбара Тураджонзода и его старшего брата, популярного богослова, известного в народе как Эшони Нуриддин. Сообщается, что Тураджонзода совершает частые поездки в Иран для участия во встречах ведущих шиитских теологов. Большой резонанс в Таджикистане имел инцидент 2 декабря 2011 года, когда братья Тураджонзода провели в основанной ими соборной мечети «Мухаммадия» в селении Туркобад под Душанбе шиитский обряд «ашура» - почтение памяти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Совет улемов Таджикистана резко осудил это событие, поскольку «Тураджонзода причисляют себя к суннитскому течению ислама, а именно - ханафитского толка». Данный же поступок, как подчеркивалось в заявлении Совета, «полностью противоречит учению ханафия и может привести к расколу среди мусульман». Ходжи Акбар Тураджонзода ответил на это так: «Мы относим себя к суннитам, просто в своих проповедях рассказываем о трагическом факте в истории ислама, поскольку убитый внук пророка Мухаммеда одинаково почитается как суннитами, так и шиитами. Мы 12 лет традиционно совершаем этот обряд без особых церемоний и до последнего события никто, в том числе официальные служители ислама, ни разу не обвинял нас в разжигании религиозной вражды». Надо сказать, что иранская религиозная экспансия поставила президента Рахмона в очень неудобную ситуацию. Ведь Иран является одним из главных торговых партнеров, а также крупным инвестором и спонсором. К тому же действующие в Таджикистане иранские организации оказывают немалую финансовую помощь населению. И все же в Душанбе приняли ряд мер – из Ирана были отозваны таджикские студенты, введен ряд других ограничений. А после инцидента 2 декабря 2011 года Комитет по делам религии приостановил деятельность мечети «Мухаммадия», обвинив братьев Тураджонзода в попытке расколоть исламское общество, внести в него «чуждые для традиционной религии Таджикистана веяния и течения». Был ужесточен контроль над деятельностью имам-хатибов. Серьезной проблемой традиционно являются отношения суннитов и вообще большинства таджиков с исмаилитами Горного Бадахшана, представленными в основном памирскими народностями. Суннитские ортодоксы всегда считали это специфическое религиозное течение «сектой в секте», в том смысле, что и классический шиизм для них – секта, а исмаилизм, стало быть, секта вдвойне. На протяжении долгого времени памирцы-исмаилиты были дискриминируемой частью населения, многие до сих пор считают их кафирами (неверными). В годы гражданской войны они поддерживали «демократическое» крыло ОТО, причем исмаилизм стал знаменем борьбы и символом национального самосознания бадахшанцев, предполагающего некую особость, самостоятельность и приверженность своеобразной и весьма толерантной демократии. Кстати, 24-летний Парвиз Давлятбеков, в образе Деда Мороза поздравлявший душанбинских детей с новым 2012 годом и убитый религиозными фанатиками, был памирцем-исмаилитом. Важным шагом в гармонизации отношений таджикского государства и общества с исмаилитами должно было стать открытие в 2009 году Исмаилитского центра в Душанбе - в присутствии лидера мировой исмалитской общины принца Карима Ага Хана IV и президента Рахмона. В 2012 году центр был зарегистрирован в Комитете по делам религии как религиозное объединение «Комитет развития молельных домов исмаилитов». До этого был зарегистрирован только один молельный дом в Кумсангире, а в Горно-Бадахшанской автономной области, где проживает большинство исмаилитов, не было зарегистрировано ни одного. Официальному Душанбе «особость» бадахшанцев, естественно, не нравится, однако полный контроль над территорией их проживания установить до сих пор не удается. Безусловно, все эти трения лишь усложняют и без того, мягко говоря, непростую религиозную ситуацию в Таджикистане, особенно в свете обострения глобального суннитско-шиитского противостояния, эпицентр которого сейчас находится на Ближнем Востоке (Сирия, Ирак, Ливан). Иранская же экспансия способствует общему усилению влияния исламского фундаментализма в стране. «Хизб ут-Тахрир» шагает впереди Однако ударным отрядом радикального политического ислама эксперты считают все же организацию «Хизб ут-Тахрир». Она искусно использует ослабление позиций ПИВТ в качестве пропаганды того, что правящий режим при помощи уловок и частных уступок постарается «перехитрить мусульман» и никогда не допустит их к управлению государством. В результате «Хизб ут-Тахрир» воспринимается значительной частью населения, как единственная реальная оппозиционная сила, способная изменить положение к лучшему. Несмотря на запрет, она активно действует почти во всех крупных и средних населенных пунктах. Ряды этой организации часто пополняют те, кто раньше были членами других исламских организаций, в том числе ПИВТ. Успешно функционирующая подпольная сеть «Хизб ут-Тахрир», по данным властей, является прибежищем для многих исламистов, подвергающихся преследованиям со стороны государства. Более того, согласно слухам и неофициальным данным, некоторые члены «Хизб ут-Тахрир» внедрились в правительственные органы и помогают другим членам партии в случае возникновения проблем с законом. Кроме того, как утверждают некоторые специалисты, в Таджикистане, особенно в его южной части, преобладает власть духовенства или его слияние со светской властью (называют, в частности, Припамирский регион, Хатлонскую область). Однако исламизм интенсивно проникает и на север страны. По данным Генпрокуратуры Таджикистана за 2010 год, около 40 процентов задержаний членов экстремистских группировок приходилось на Согдийскую область. Продолжается латентное противостояние друг другу ряда образующих таджикскую общность этно-территориальных групп, при этом исламисты активно используют «традиционную» оппозиционность режиму, например, населения Гарма. В условиях, когда центр не контролирует часть территории Таджикистана, полевые командиры бывшей ОТО, не принявшие «национального примирения», сохраняют позиции в горных укрытиях в Каратегине, Тавильдаре, Джиргатале, в горных массивах ряда районов Горно-Бадахшанской области. Устроенные ими базы и лагеря теперь используются экстремистами «нового поколения», время от времени заявляющими о себе весьма опасными террористическими акциями. Местами скрытного перемещения боевиков и создания ими схронов оружия считаются многие высокогорные районы, включая граничащие с Кыргызстаном Алайский, Заалайский и Туркестанский хребты, а также предгорные местности Согдийской области. Исследователи утверждают, что расположенная на востоке страны Раштская долина может стать «очагом исламского сопротивления», который будет дестабилизировать целый регион. Все это, понятное дело, сопровождается постоянными контактами экстремистов с «коллегами» в Афганистане и перемещениями через границу в обе стороны по системе «сообщающихся сосудов». Крупномасштабные операции, проведенные правительственными войсками на «подозрительных» территориях в 2010 и 2012 годах, по мнению экспертов, не привели к установлению полного контроля властей над этими землями. Уничтожение некоторых лидеров боевиков, в частности, муллы Абдулло (2011), судя по всему, тоже не принесло ожидаемого эффекта. Как развязать узел противоречий? В Таджикистане, как и в других странах Центральной Азии, у населения практически нет возможностей для отстаивания своих политических прав демократическим путем. Просто потому, что авторитарные режимы не заинтересованы в развитии демократических институтов. При этом нет и самой основы для демократического развития - устойчивого среднего класса. Этот класс мог появиться, если бы власти стран Центральной Азии поддерживали развитие малого и среднего предпринимательства. Но в том-то и дело, что средний класс рассматривается в большинстве постсоветских обществ как угроза существованию авторитарных режимов. В результате в Таджикистане значительная часть населения, порядка 60-70 процентов, пребывает, по сути, в нищете. При этом в большинстве своем оно привержено традиционному, архаичному укладу жизни и уверено, что только реализация исламских принципов способна решить их проблемы. Однако радикальная нищета и столь же радикальный бюрократический произвол рождают массовую поддержку радикальных идей. «Секулярный радикализм» властей, то есть исключительно репрессивные меры против исламского экстремизма, могут дать лишь краткосрочный эффект, в долгосрочном плане они перманентно провоцируют рост религиозного экстремизма – до поры до времени латентный. Впрочем, чрезмерное увлечение репрессиями способно при определенных обстоятельствах очень быстро вызвать социальный взрыв. Многие таджикские политологи и прочие эксперты не первый год выступают с настоятельными рекомендациями правящему режиму насчет того, как развязать этот узел противоречий. В частности, уже упоминавшийся Рустам Хайдаров совершенно справедливо считает, что это может произойти только путем формирования среднего класса и создания на его основе гражданского общества. А для этого власть должна, помимо социально-экономических реформ, рождающих средний класс, всячески холить и лелеять «плюралистическую политическую систему», под которой понимаются «свободно функционирующие политические движения или партии, НПО и СМИ, имеющие различные, а иногда противоположные взгляды на решение общественных проблем». Именно через них население получает возможность легально и мирно отстаивать свои интересы. Пока же, когда светский сегмент общества неуклонно сокращается, а значение религиозных институтов растет, необходимо, по мнению Хайдарова, поощрение «умеренного ислама». Причем, подчеркивает политолог, вполне допустимы такие меры, как «огосударствление» того же ханафитского мазхаба и допуск к руководству страной «умеренных» исламистов. Главное, чтобы власть при этом вела свободный и равноправный диалог с различными общественными силами и обществом в целом. Все это или почти все, наверное, правильно. Хотя, скажем, способность «умеренных» исламистов к необратимому движению в сторону демократии и гражданского общества нельзя считать гарантированной – пример Египта и даже Турции показывает, что они вполне могут развернуться и в прямо противоположную сторону. Но главное не это, главное в том, что правящий режим в Таджикистане просто не хочет (или не может?) работать «в режиме диалога». Более того, он яростно не желает отказываться от феодальной монополии в экономике и «султанистского» деспотизма в политике. То есть всячески препятствует формированию среднего класса и гражданского общества. Понятно почему – ведь они его похоронят. И это нежелание подавляет даже инстинкт самосохранения. Скорее, скажем, Рахмон сам выставит себя фанатичным исламистом. И вот как сменить такой режим мирным, демократическим и законным путем? Вопрос, естественно, относится не только к Рахмону, и не только к Центральной Азии. Так что узел пока никак не развязывается. Михаил Калишевский Международное информационное агентство «Фергана» Казахстан: Верховный суд оставил пожизненный приговор Челаха без изменений 2014-02-04 17:27 ИА Фергана.Ру  Владислав Челах «В ходе судебного заседания были заслушаны все участники коллегии, тщательно изучены доводы стороны защиты, дана соответствующая оценка. По результатам изучения и анализа материалов уголовного дела, имеющихся доказательств, состоявшиеся судебные акты признаны обоснованными и законными, ходатайство В.Челаха о пересмотре судебных актов оставлено без удовлетворения», - цитирует Kazakhstan Today пресс-службу Верховного суда. Напомним, 31 мая 2012 года на временном пограничном посту «Арканкерген» («Горный») были обнаружены останки 14 тел (предположительно, пограничников) и местного егеря. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал произошедшее терактом, в стране был объявлен однодневный национальный траур. 5 июня был задержан единственный выживший на заставе пограничник - 19-летний солдат-срочник Владислав Челах. Позже Генпрокуратура Казахстана опубликовала признания Челаха в убийстве сослуживцев, но эта видеозапись вызвала сомнения правозащитников, экспертов и журналистов, которые потребовали объективного расследования и открытого суда. На видеозаписи скрытой камерой, продемонстрированной в суде, Челах сообщает сокамерникам, что на него «повесили» убийство 15 человек. Вскоре он отказался от своих показаний, говоря, что на него было оказано давление и его обманом заставили подписать документ об ознакомлении с материалами дела. В суде Челах заявил, что не убивал своих сослуживцев и егеря. В декабре 2012 года он был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||