| ← Ноябрь 2014 → | ||||||

|

2

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

4

|

7

|

|||||

|

14

|

||||||

|

30

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Отчет правозащитников: Защита фундаментальных прав в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане

|

Отчет правозащитников: Защита фундаментальных прав в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане 2014-10-22 19:46 Фергана Ситуация с соблюдением прав человека в странах Центральной Азии оставляет желать лучшего, и постоянные читатели «Ферганы.Ру» это хорошо знают. Власти стран региона регулярно дают поводы обличить себя в нарушении собственных законов: применении цензуры, преследовании инакомыслящих и представителей различных меньшинств и так далее. Конечно же, они замалчивают все свои нарушения, но благодаря правозащитникам о них становится известно всему миру. На днях три правозащитные организации - Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ), таджикистанский общественный фонд «Нота Бене» и Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ, в изгнании, базируется в Австрии) – при содействии «Международного партнерства по правам человека» (Бельгия) совместными усилиями подготовили и 22 октября обнародовали отчет (тут – английская версия) «Защита фундаментальных прав человека в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане». Документ охватывает период с начала июля по начало октября 2014 года (третий квартал), во время работы над ним правозащитники общались, по возможности, с участниками изложенных в нем событий, наблюдали за действиями властей, в том числе во время судебных заседаний, собирали материал по СМИ и социальным сетям. Предлагаем читателям «Ферганы.Ру» ознакомиться с выдержками из этого отчета. КАЗАХСТАН Оппозиционные СМИ и журналисты продолжают подвергаться давлению и преследованиям. К примеру, оппозиционный видео-портал «16/12», который власти пытаются ликвидировать. 16 июля глава видео-портала Мурат Тунгишбаев сообщил, что в штаб-квартире, находящейся в Москве, сотрудники ФСБ России провели обыск и изъяли жесткие диски со студийных и вещательных серверов, рабочих компьютеров и ноутбуков сотрудников. Этому предшествовал обыск редакции канала в Астане - в июне 2014, когда было конфисковано все оборудование. Несколько действующих и бывших сотрудников портала подверглись задержаниям и допросам. В частности, 7 июля корреспондент видео-портала Андрей Цуканов был задержан во время съемок разгона несанкционированного протеста в Алматые. В тот же день суд вынес решение о его аресте на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Пока А.Цуканов отбывал наказание, в отношении него началась доследственная проверка по обвинению в клевете в связи с размещением видео-порталом «16/12» роликом «Балхаш: Убийство по заказу». В начале сентября стало известно, что в возбуждении уголовного дела было отказано. 14 августа Цуканов снова был задержан, когда он снимал мирную акцию протеста на видеокамеру. Он был признан участником акции, несмотря на то, полиция не смогла предоставить доказательств его участия, и оштрафован на 18 МРП (приблизительно 140 евро). 24 сентября городской суд Алматы отменил предыдущее решение. В Казахстане отмечены новые случаи блокировки интернет-сайтов. Так, 28 августа был заблокирован доступ к материалу на сайте «Азаттык» (казахской службы Радио Свободы) и всему сайту российского информационного агентства «Фергана.Ру». Это произошло после того, как оба ресурса рассказали об инциденте на юге Казахстана: 27 августа группа молодых людей из казахского села Мадани устроила погром в соседнем селе Карамурт, населенном преимущественно узбеками. Также с августа заблокирован сайт центральноазиатской новостной службы CA-news. Представители сайта сообщают, что они разослали всем казахским провайдерам официальные запросы о причине блокировки, но никакого ответа не получили. Следующий инцидент вызывает опасения проявления цензуры в отношении событий в Украине: 30 сентября стало известно о снятии с эфира фильма «Майдан глазами казахского журналиста», который планировался к показу 1 октября в эфире частного казахстанского телеканала «Тан». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал автор фильма журналист Касым Аманжол. Президент телеканала «Тан» Жулдыз Каден от комментариев отказалась, учредитель телеканала «Тан» Арманжан Байтасов ранее в интервью веб-сайту 365info.kz сообщил, что в адрес журналиста, съездившего в Украину и снявшего там фильм, поступают угрозы. Далее – о преследовании правозащитников и адвокатов. 2 июля адвоката Зинаиду Мухортову, которая с 1995 года занимается адвокатской и правозащитной деятельностью, принудительно доставили в психиатрический диспансер в городе Балхаше, куда она приехала на несколько дней из Алматыы. Дочь Мухортовой сообщила, что утром к ним в квартиру постучались шестеро мужчин, которые представились работниками энергетической компании. Они забрали З.Мухортову, при этом ударили по голове 14-летнего внука и отшвырнули в сторону пятилетнюю внучку. О местонахождении Мухортовой ее сестра узнала только в прокуратуре, куда пришла подать жалобу на задержание и жестокое обращение. Мухортову уже несколько раз с 2009 года отправляли на принудительное лечение в психиатрическую клинику, например, после того, как она направила обращение президенту в связи с противоправными действиями местного депутата от партии «Нур Отан». Сейчас Мухортова все еще находится в психиатрическом диспансере. 29 июля городской суд Актау отказал заключенной защитнице прав нефтяников Жанаозена Розе Тулетаевой в удовлетворении ходатайства о переводе на условно-досрочное освобождение. Судья мотивировал это тем, что в 2012 и 2013 году она нарушала режим содержания. 18 сентября была отклонена и апелляция. В настоящее время Тулетаева находится в колонии-поселении в городе Атырау, где отбывает пятилетний тюремный срок, который был вынесен по обвинению в организации «массовых беспорядков» после несправедливого судебного разбирательства и следствия, сопровождавшегося применением к ней пыток. Следующий случай демонстрирует пример нетерпимости в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. В конце августа 2014 года в социальных сетях появился постер, на котором были изображены целующиеся русский писатель Пушкин и казахский композитор Курмангазы. Этот постер вызвал шквал негативной реакции. Выяснилось, что его изготовила рекламная компания Havas Worldwide Kazakhstan в качестве рекламы клуба «Студия 69», расположенного на углу улиц Пушкина и Курмангазы в Алматы. По словам директора этого клуба, он «не позиционирует себя как гей-клуб», но «открыт для всех», в том числе и для представителей сексуальных меньшинств. Постер был изготовлен рекламной компанией исключительно для участия в конкурсе рекламной продукции и без ведома руководства клуба «Студия 69». Случайное появление конкурсной работы повлекло за собой кампанию как против «Студии 69» и рекламного агентства Havas Worldwide Kazakhstan, так и ЛГБТ-сообщества. После появления постера активисты молодежного движения «Болашак», которое взаимодействует с акиматом Алматы, проводили пикеты клуба «Студия 69», требуя его закрытия, и обратились к парламенту Казахстана с требованием принять закон «О запрете пропаганды лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Казахстане». Активисты Движения провели 11 сентября в Алматы круглый стол, в ходе которого был высказан ряд враждебных заявлений в адрес представителей ЛГБТ-сообщества. Несколько лиц, которые защищали права ЛГБТ, вывели из зала. Против рекламного агентства, который создал постер, акимат (администрация) Алматы подал иск, заявив, что постер является «неэтичной рекламой», и его создатели нарушили закон «О рекламе». Судья отклонила все ходатайства защиты, и вынесла решение оштрафовать рекламное агентство на 100 МРП (800 Euro), а директора агентства Дарию Хамитжанову на 70 МРП (560 Euro). Вскоре стало известно, что против авторов постера был подан еще один иск - с требованием возмещения морального вреда в размере 34 млн тенге (около 140,000 Euro). Под этим иском подписались студенты и преподаватели Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и коллектив Казахского государственного академического оркестра имени Курмангазы. В настоящее время идут заседания по этому делу, причем судья отказывается пускать на заседания прессу и правозащитников. ТАДЖИКИСТАН В последнее время увеличились претензии к местным СМИ и журналистам. Некоторые эксперты считают, что это напрямую связано с парламентскими выборами, которые назначены на февраль 2015 года: перед предыдущими выборами в стране была аналогичная ситуация. В конце сентября главный редактор газеты «ИмрузNews» Назири Нусрат получил повестку для допроса в прокуратуре, где ему сообщили, что против него может быть возбуждено уголовное дело по статьям 316 и 345 (превышение должностных полномочий, воспрепятствование осуществлению правосудия) Уголовного кодекса Тамджикистана. Это случилось после публикации в «ИмрузNews» материала о переносе книжного магазина. Таджикского ученого Александра Содикова, который был задержан по обвинению в шпионаже в июне 2014 г, выпустили 22 июля под подписку о невыезде. В сентябре ему позволили вернуться в Канаду, где он живет со своей семьей. Однако расследование уголовного дела в отношении его продолжается. Как и практика произвольной блокировки различных сайтов. За период мониторинга был заблокирован доступ к таким сайтам, как «Озоди», «Фергана.Ру», «Центразия.ру», социальной сети «Одноклассники» и видео-сервису Youtube. В начале октября в СМИ появилась информация о блокировании несколько сотен сайтов, включая социальные сети Facebook и Vkontakte, почтовую службу Mail.ru, онлайн-энциклопедию Wikipedia. Кроме того, был закрыт доступ к прокси-серверам, используемым для получения доступа к заблокированным Интернет-ресурсам. Служба связи при правительстве Таджикистана и в этот раз отрицала ответственность за отключение интернет-ресурсов. Тем не менее, ряд интернет-провайдеров сообщили СМИ о получении неофициального приказа блокировать доступ к ряду веб-сайтов. По мнению некоторых СМИ, возможной причиной блокировки могли стать появившиеся в интернете критические публикации в адрес правительства страны и призывы выйти на антиправительственный митинг в Душанбе 10 октября. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович назвала блокировку сайтов в Таджикистане «тревожной и вызывающей беспокойство тенденцией» и заявила, что власти «несут ответственность за обеспечение всем гражданам Таджикистана беспрепятственного доступа к информации, как в интернете, так и за его пределами». За отчетный период к населению неоднократно обращались представители духовенства с политическими призывами в поддержку властей страны. В конце сентября Совет Улемов Таджикистана издал фетву, согласно которой агитация населения против властей, провокации с целью «дестабилизации» обстановки в обществе и уничтожения единства народа и общества считаются «великим грехом» для правоверных мусульман. Великим грехом также будет считаться сотрудничество с национальными и международными организациями, политическими партиями и средствами массовой информации, «целью которых является дестабилизация в обществе». Людей предупредили, что каждый, кто совершит такие преступления, будет «предан божьему гневу». Фетву зачитал главный муфтий страны Саидмукарам Абдукодирзода во время пятничной молитвы в центральной мечети Таджикистана 26 сентября. Представители гражданского общества считают, что такого рода заявления противоречат Конституции страны, согласно которой Таджикистан является светским государством, где общественная жизнь развивается на основе политического и идеологического плюрализма, а религиозные организации отделены от государства и не могут вмешиваться в государственные дела. Представители гражданского общества также выразили озабоченность по поводу фетвы в свете права на свободу слова, свободу массовой информации и других фундаментальных прав. Наблюдатели полагают, что власти Таджикистана, как и власти других стран бывшего Советского Союза, глядя на события на Украине, стали больше бояться возможных массовых антиправительственных протестов. Вечером 4 октября на центральной площади Душанбе даже прошли учения по разгону митингов. Люди в военной форме и бронежилетах, с огнестрельным оружием и дубинками в руках перекрыли дорогу и имитировали разгон митингов. При этом никто не предупреждал население столицы о планах провести такие учения, и поначалу жители города восприняли действия военных всерьез. Учения прошли всего за несколько дней до дня, когда оппозиционная «Группа 24» намеревалась провести в Душанбе антиправительственный митинг. Накануне назначенной даты Верховный суд Таджикистана признал эту группу «экстремистской» и «незаконной». Тем временем в стране участились случаи преследования адвокатов за их профессиональную деятельность. В частности, 21 июля сотрудниками антикоррупционного ведомства был задержан адвокат Шухрат Кудратов - по подозрению получения взятки с целью передачи ее судье. Это известный в Таджикистане адвокат, член оппозиционной Социал-демократической партии Таджикистана, выступал в качестве защитника оппозиционера Зайда Саидова, которого в декабре 2013 года приговорили к 26 годам заключения. После вынесения приговора Саидову Шухрат Кудратов продолжал придерживаться активной позиции по данному делу, подвергая критике действия властей, называя их политически мотивированными. Он работал и по другим резонансным делам. 19 сентября суд района Фирдавси города Душанбе продлил срока содержания Кудратова под стражей до 21 ноября 2014 года. Ему грозят десять лет заключения. Еще один юрист из команды Саидова, Фахридин Зокиров, был арестован весной этого года по обвинению в мошенничестве. Он продолжает находиться в СИЗО. В совместном заявлении от 28 июля 2014 года общественные организации Таджикистана и представители адвокатских коллегий призвали власти республики беспристрастно и объективно расследовать дела Шухрата Кудратова и Фахриддина Зокирова. ТУРКМЕНИСТАН В рассматриваемый период в Туркменистане был инициирован процесс реформирования Конституции и создана третья политическая партия - Аграрная. Казалось бы, эти изменения свидетельствуют о готовности туркменского правительства к реформам. Однако тот факт, что оба эти процесса проходили под пристальным руководством президента страны, вызывает скептическую оценку ТИПЧ относительно вероятности реальных улучшений ситуации в стране и возможности сдерживания практически неограниченных полномочий президента. Третьего сентября в преддверии шестого диалога по правам человека ЕС–Туркменистан в Брюсселе состоялась встреча представителей офиса Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) и пяти правозащитных организаций. Туркменские правозащитники, живущие в изгнании в Европе, и их коллеги из европейских неправительственных организаций проинформировали представителей ЕСВД о ситуации с правами человека в Туркменистане, в частности, о правах женщин, свободе ассоциаций, свободе вероисповедания, правах меньшинств, ситуации в туркменских тюрьмах. Они также представили информацию о вызывающих обеспокоенность случаях нарушений прав человека, которые затем были подняты в ходе диалога ЕС с представителями туркменского правительства 15 сентября 2014 года. В период с 30 августа по 15 сентября на территории Туркмении наблюдались как временные перебои доступа к интернету, так и его отключения. Государственная компания электросвязи «Туркментелеком» не представила никаких объяснений по этому поводу. Интернет-сайты, содержащие критику ситуации в Туркменистане, как правило, постоянно блокируются и доступны только через прокси-серверы. Сообщалось о сокращении количества программ и эфирного времени «Радио Азатлык» - туркменской службы радиостанции «Свобода», которая базируется в Праге и транслирует свои программы на Туркменистан, являясь редким источником альтернативной информации в этой стране, так как все национальные средства массовой информации находятся здесь под контролем государства, а доступ к иностранным СМИ и к интернету сильно ограничен. В стране серьезно ограничены импорт и распространение зарубежных газет и журналов. Безвизовое передвижение через туркмено-узбекскую границу было отменено по инициативе туркменских властей. Ряд документальных доказательств подтверждает наличие устоявшегося паттерна преследования любого критического голоса в Туркменистане. В августе 2014 года ТИПЧ сообщала о случае Худайкула Назарова - врача, родившегося в Таджикской ССР, который был заключен в тюрьму после того, как открыто подверг критике практику, сложившуюся в местной больнице. Несколько лет назад Назаров в письменных обращениях к властям неоднократно указывал на произвол и беззаконие со стороны администрации больницы в Марыйском велаяте (области), где он работал. Не получив ответа ни на одно из этих обращений, Назаров в январе 2009 года дал интервью радиостанции «Азатлык». В результате врач подвергся преследованиям и был осужден на пять лет на основании жалобы, поданной его бывшей женой о том, что Назаров, якобы, жестоко избил ее. Утверждается, что жалобу женщина написала под давлением спецслужб. Освободившись в 2013 году и вернувшись домой, Назаров обнаружил, что многое из принадлежавшего ему имущества исчезло. Сотрудники полиции пригрозили ему, что в случае, если он обратится с жалобой по этому поводу, то будет выселен. Также сообщается, что полиция отказывается возвращать Назарову туркменский паспорт, предлагая ему старый паспорт советского образца и вынуждая вернуться в Таджикистан. Совершеннолетние сыновья Назарова также не могут получить туркменские паспорта. После возвращения из тюрьмы Назарову отказывают в приеме на работу. Тем временем, 23 августа, в Туркменистане была зафиксирована редкая акция публичного протеста. Около 50 человек выступили против попытки местных властей убрать кондиционеры с наружной стороны домов в столичном районе Парахат-7. По данным радиостанции «Свобода», протестующие блокировали грузоподъемные краны, чтобы не допустить их приближения к своим квартирам. В итоге краны уехали, не убрав ни одного кондиционера. До попытки демонтажа кондиционеров местные власти распространили листовки с требованием снять охлаждающие приборы с фасадов домов по улице Аннанова. Хотя полиция и не была использована против протестующих, впоследствии были организованы рейды по домам с целью выяснить имена организаторов акции. Через несколько дней после протестов официальные представители власти заверили местных жителей в том, что кондиционеры останутся на своих местах. Возможно, это стало следствием того, что ТИПЧ и зарубежные СМИ предали инцидент огласке. Жителям Ашхабада, где температура воздуха летом достигает 50 градусов, кондиционеры дают возможность уберечься от жары и зноя. Между тем, в Туркменистане продолжают принудительно привлекать жителей для создания массовки на официальных торжествах, в том числе во время жарких летних месяцев. Например, 13 июля жители Ашхабада были вынуждены провести почти целый день на официальном торжественном мероприятии, каждый раз вставая и приветствуя бесчисленные песни, посвященные президенту страны. Сообщается, что, по крайней мере, две женщины упали в обморок. С полным текстом отчета «Защита фундаментальных прав в Казахстане, Таджикистане и Туркменистане» можно ознакомиться здесь (русская версия) и здесь (английская версия). Международное информационное агентство «Фергана» Рабия Кадир: «Китай ждет участь СССР» 2014-10-23 13:44 ADAM bol Фото AFP Вот уже несколько лет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая сохраняется нестабильность: часть уйгуров недовольна тем, как китайские власти управляют регионом, и требует независимости от Пекина. В СУАР периодически происходят вооруженные столкновения между уйгурским населением и китайскими властями. Как правило, они заканчиваются жестокими казнями зачинщиков беспорядков. УРУМЧИНСКИЙ СИНДРОМ Две недели назад китайские власти объявили о начале проведения кампании против вооруженного экстремизма в Синьцзяне сроком на год (вероятнее всего, автор имеет в виду антитеррористическую кампанию в СУАР, которая была объявлена в мае 2014 года. – Прим. «Ферганы.Ру») Поводом для этого стала гибель 39 человек в Урумчи в результате терактов в разных районах, совершенных пятью смертниками. Тогда, как сообщало китайское государственное агентство «Синьхуа», погибли, по меньшей мере, 50 человек, еще 54 получили ранения в результате взрывов, прогремевших в нескольких небольших населенных пунктах СУАР. По официальной информации местных властей, в числе погибших - четверо полицейских, шестеро прохожих и сорок смертников. Последние привели в действие взрывные устройства на одном из продуктовых рынков, в двух полицейских участках и в магазине. Некоторое количество нападавших погибло во время взрывов, остальные были убиты полицией во время уличных боев. Пекин обвиняет в терактах уйгурских сепаратистов, которые выступают за отделение Синьцзяна от КНР. Как известно, среди местного населения СУАР периодически вспыхивает недовольство. В последние месяцы были совершены нападения на железнодорожные станции в городах Урумчи и Кунмин, а в Пекине управляемый уйгуром автомобиль врезался в толпу людей на площади Тяньаньмэнь, погибли пять человек. В 2009 году в результате столкновений между уйгурами и этническими китайцами в административном центре СУАР – городе Урумчи - было убито более 150 человек. Тогда власти ввели в городе комендантский час и запретили открывать мечети. Кто на самом деле стоит за всеми этими терактами? Ожидается ли в СУАР и на Тибете развитие гонконгского сценария? На эту тему в беседе с корреспондентом казахстанского еженедельного журнала ADAM bol (главный редактор — Гульжан Ергалиева) по телефону из Вашингтона говорит находящаяся сейчас в изгнании лидер уйгурской оппозиции Рабия Кадир. «ЭТО НЕ ТЕРРОР!» АДАМ bol: Рабия-ханум, как Вы прокомментируете последние события в СУАР? Был ли это на самом деле террор уйгурских сепаратистов, как уверяют китайские власти? Рабия Кадир: К таким радикальным действиям уйгуров привела насильственная политика Пекина. Сегодня уйгуры в Китае подвергаются жесткому национальному гнету. Нам запрещают говорить на своем родном языке, проповедовать свою религию. Ситуация в СУАР, как и на Украине, напоминает Вторую мировую войну. На улицах крупных городов можно встретить военных с оружием. Безвинных молодых людей арестовывают прямо на улице, без суда и следствия сажают в тюрьмы. Никто не ведает об их дальнейшей судьбе. Лишь позже мы узнаем, что их расстреливают. Причем суды проходят в нарушение прав человека. Уйгурам отказано даже в адвокатской помощи. Матери боятся отпускать своих детей на улицу. Сколько было случаев, когда ребенок не возвращался домой из школы или института. Только потом оказывалось, что ребенок умер в застенках полиции. Матерей, которые пытались жаловаться на действия полицейских, потом находили мертвыми. Пожалуй, ни одна нация не претерпела столько горя и унижения и терпит это до сих пор. Власть никак не реагирует на наши многочисленные заявления. Поэтому последние события – это ответная реакция Пекину, чтобы прекратил геноцид уйгурского народа. Мы не считаем это терроризмом. Мы так же, как и украинцы, пытаемся отстоять свою независимость и освободиться от колониального гнета Китая. Протесты нашего народа носили мирный характер. А в ответ на них китайцы стали проливать нашу кровь, и после этого понятно, кто настоящие экстремисты. ТЕРАКТЫ – ПРОВОКАЦИИ СПЕЦСЛУЖБ - По утверждению китайских СМИ, освободительное движение уйгуров «Восточный Туркестан» каким-то образом связано с исламскими радикалами из «Аль-Каиды». Так ли это? - После того, как КНР объявила себя частью международной антитеррористической коалиции, особое внимание власти стали проявлять к религиозным мусульманам, фактически взяв их под полицейский надзор. Проблема существует многие десятилетия. Но о ней вспоминают куда реже, чем, например, о соседнем Тибете. Пекин определил «три силы зла»: экстремизм, терроризм, сепаратизм. Необходимостью борьбы с ними оправдываются любые нарушения прав человека. Так, раньше с нашей религией происходили немыслимые вещи. Они превращали мечети в хлева для свиней. Они заставляли имамов жечь Коран (священная книга мусульман) на улицах. Проповедование религии уйгурской молодежи младше 18 лет запрещено, власти вас накажут, если вы отправите своего ребенка в медресе. Мы никак не связаны с исламскими радикалами из «Аль-Каиды». Китайские спецслужбы сами готовят таких провокаторов, выдавая их за экстремистов. Тем самым они хотят показать всему миру, что уйгуры – террористы, хотя в действительности мы – мирная нация. У нас только одна цель – освободить от китайского ига наш народ. СУАР – земля уйгурского народа, Китай занял ее в 1949 году. Китай является захватчиком. Разве это нормально, когда государство-захватчик обвиняет народ оккупированной земли в сепаратизме? Даже если уйгуры захотят отделиться от Китая, то и тогда они не должны рассматриваться как сепаратисты. А то, что нас приписывают к боевикам, воюющим на стороне Афганистана, Сирии и Чечни, – это очередные бредни Пекина. Возможно, среди боевиков на Ближнем Востоке и есть уйгуры, но мы их не поддерживаем. Вообще-то, среди радикалов ИГИЛ есть представители и других наций.

«ЗАПАД НИ ПРИ ЧЕМ» - Некоторые эксперты в модном сегодня стиле указывают на Запад как на главного противника Китая. Мол, это «западная демократия» пытается помешать КНР стать крупнейшей мировой державой, устраивая зоны нестабильности в регионе. Каково Ваше мнение по этому поводу? - Китай уделяет большое внимание своему имиджу в мире. Посему эта страна старается сохранить лицо великой цивилизации с историей в пять тысяч лет любыми путями. Но как только жестокость и бесчестие китайских властей станут известны всем, их имидж будет разрушен. К тому, что происходит в СУАР, на Тибете и в Гонконге, Запад не причастен. Во всем виноват Пекин. Чтобы к Китаю относились как к серьезному игроку на мировой арене, страна должна нести ответственность за преступления против уйгуров и тибетцев, а также изменить свою репрессивную политику. Китай не может быть одновременно великим и порочным. «ТРЕБУЕМ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ» - Насколько тесно Вы сотрудничаете с тибетскими активистами и организациями? - Китайская политика в Восточном Туркестане и Тибете по своей сути одинакова. Она нацелена на уничтожение обоих местных народов путем культурного геноцида. В результате и уйгуры, и тибетцы страдают от жестокости китайских властей на своих землях. Его святейшество Далай-лама – мой близкий друг. Я глубоко уважаю его, поскольку это человек веры, бесстрашия и миролюбия. Каждая страна мира должна начать с ним переговоры о мирном решении тибетской проблемы. За долгие годы он неоднократно доказывал незыблемость своих убеждений о недопустимости насилия и продолжает выступать с мирными предложениями о создании тибетской автономии. Чтобы урегулировать конфликт в СУАР, мне кажется, есть только два варианта развития событий, в зависимости от того, какую политику выберет китайское руководство. Первый вариант: Китай решит жестоко подавлять акции протеста и продолжит репрессии против уйгурского населения. Это может привести к эскалации ситуации в Восточном Туркестане. Второй вариант – мирные переговоры уйгуров с Пекином. Мы настаиваем на мирных переговорах. Международное давление определенно может сыграть ключевую роль. Поэтому мировому сообществу следует продолжать давление на Китай. В противном случае Китай воспримет отсутствие международного внимания как «зеленый свет» и усилит гонения на уйгуров, тибетцев и жителей Гонконга. ПРАВИТЕЛЬСТВО В ИЗГНАНИИ - Одно время Вы говорили о создании эмигрантского правительства уйгуров, как у Далай-ламы… - Да, мы хотели организовать это и раньше, но некоторые китайские агенты объявили о ложном эмигрантском правительстве и таким образом не дали нам шанса осуществить план. Сейчас есть два эмигрантских правительства. Все это – работа китайских государственных органов. Такой шаг был предпринят для того, чтобы помешать нам создать настоящее эмигрантское правительство. Мы не будем торопиться с его созданием. Возможно, для его формирования потребуется время. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПЕКИНА - Несколько лет назад недалеко от границы Кыргызстана с Китаем произошла перестрелка между пограничниками и группой вооруженных людей. В силовых структурах Кыргызстана считают, что убитые были уйгурскими террористами, которые, якобы, собирались завладеть оружием чабанов и охотников, совершить пару терактов и вернуться в Китай. Вам известна эта версия? - Это действительно были уйгуры. Но их заставили совершить такую провокацию китайские спецслужбы. Нам известно, что эти молодые ребята сидели в тюрьме, и их принудили пойти на такое. Китайские власти договорились с киргизскими спецслужбами провернуть подобную операцию. Если эти ребята действительно были террористами, то почему их не взяли живьем, чтобы допросить, а убили на месте? Это была очередная политическая игра Пекина. И все уйгуры об этом знают. - Как Вы считаете, чем могут закончиться события в Гонконге? Смогут ли жители этого региона отстоять свою автономию, согласно подписанным договоренностям с Пекином? - Гонконг, как и СУАР, борется за свою независимость. События, которые там происходят, могут сыграть решающую роль в расколе Китая. Не исключено, что в скором времени КНР постигнет участь СССР. И нам удастся освободиться от колониального гнета Пекина. Если жители Гонконга не смогут отстоять свою независимость, то такая же участь может ожидать и другие территориальные образования Китая. Беседовала Дилярам Аркин/ ADAM bol Международное информационное агентство «Фергана» Россия подпишет с Кыргызстаном соглашение о создании совместного Фонда развития 2014-11-07 11:20 ИА Фергана.Ру  Уставной капитал Фонда в $500 млн полностью сформирует Россия: до 31 декабря 2014 года внесет в него $100 млн, оставшиеся $400 млн добавит до 29 мая 2016 года. Соглашение о создании киргизско-российского Фонда развития было подписано в мае 2014 года в рамках программы по реализации Дорожной карты по вступлению Киргизии в Таможенный союз. Целью Фонда развития заявлено содействие двустороннему экономическому сотрудничеству, модернизации и развитию киргизской экономики. Фонд будет финансировать самоокупаемые проекты в приоритетных секторах экономики Кыргызстана - агропромышленном комплексе, горнодобывающей, металлургической, швейной, текстильной и обрабатывающей промышленности, торговле и развитии предпринимательства, а также в развитии инфраструктуры, транспорта и жилищном строительстве. Всего на реализацию Дорожной карты по вступлению Киргизии в Таможенный союз Россия выделит $1200 млн. Международное информационное агентство «Фергана» Когда город не чужой. Про детей беженцев и московских волонтеров 2014-11-07 16:03 Мария Яновская Фото - с сайта «Нужна помощь», где собирают пожертвования для Центра адаптации и обучения детей беженцев Наше знакомство с московским Центром адаптации и обучения детей беженцев при Комитете «Гражданское содействие» началось с небольшой заметки Ольги Николаенко, нового директора Центра, в «Фейсбуке». «Заметки на полях новой работы. ...вот, например, невероятно многодетный папа рассказывает, что когда они из своего ужаса приехали в Москву, был Новый год и салют. Дети выключили свет, задернули шторы и попросили отца придвинуть стол к двери. «Да все хорошо, - сказал им папа, - это салют, у людей праздник». - «Папа, - серьезно ответили дети, - не надо нас успокаивать, мы понимаем, что стреляют. Придвинь стол». ...или, например, молодой человек в модных узких брюках меня отчитывает и рассказывает про рыбу и удочку. Развращаете, говорит, вы их, вы им все даете, и они никогда не научатся самостоятельности. Молодой человек закончил одну из лучших московских школ, ездил учить языки за границу, занимался с лучшими репетиторами. Глядит серьезно из-за своих стильных темных очков. ...или африканская мама невероятной красоты судорожно объясняет, почему у нее нет таких-то документов, сует мне какие-то потрепанные листки. Нам не нужны документы, говорю, Ваш ребенок может приходить заниматься. Не верит, переспрашивает, поняв - плачет. ...или приходит в Центр адаптации и обучения детей беженцев мама из Луганска и хвалит меня: какая вы светленькая, какая русская, как хорошо! А то всякие хачи и жиды понаехали. ...или, например, родитель говорит, что эти вот дети будут ходить, а этот очень хочет, но не сможет - замерзнет. Может, весной. Не понимаю, что это значит. Оказывается, на этого ребенка есть только летняя одежда. Толстовско-горьковский какой-то сюжет. Ничего, принесут мерку, обуем-оденем. ...другой модный юноша на мои вопли о чиновничьем и полицейском ужасе глубокомысленно говорит «ну здесь все так неоднозначно, они же забирают наши рабочие места». Центр адаптации и обучения детей беженцев занимает подвал особняка на Долгоруковской улице в Москве. Ремонт только закончили, стены раскрасили, но когда я пришла знакомиться, штор на окнах еще не было, и комнаты просматривались с улицы. В тот день у администратора украли сумку с деньгами Центра и документами. Никакой паники и подозрительных взглядов это не вызвало, как и никаких вздохов: «Я так и знал», - я не услышала. Центр работает, за каждым столом сидела пара, учитель-волонтер и ребенок, занимаются, в комнате жужжание. Русский язык, физика, английский, математика. Директор Центра Ольга Николаенко объясняет, что да, они поедут в РУВД, но не сейчас, а когда занятия закончатся, и что нужно срочно купить карнизы и шторы. Одновременно наливает мальчишке, нормально говорящему по-русски, чай: - Дэни, а ты почему не записал на доске, чем хочешь заниматься? - Я написал. Стерли. - Так. Вот бумага, пиши. Парень - ему лет 10 на вид - спокойно пишет. - «Рок-гитара, столярка, рисование», - читает Ольга. - Столярка - это мастерить что-нибудь из дерева? Мальчик кивает. - Хорошо, поняла. Найдем. - И что, в Центр придет кто-то учить его столярничать? - заинтересовалась я. - Столярку, наверное, нет, для нее место специальное нужно… Рисование и гитара - вполне возможно. Про рок-гитару… (Обращаясь к Дэни). А если это будет не рок-гитара, а акустическая? Не то? Не годится? - Я не знаю, что такое акустическая… - Ну, это которая без… Рок-гитара - это электронная… А обычная?.. (Дэни смотрит внимательно, но молча). Ладно, решим. Дэни из Чечни. Он нормально справляется с уроками, прекрасно говорит по-русски. «Наверное, для помощи в школе мы ему не нужны, - говорит Ольга. - Но почему бы ему не помочь в чем-то другом, если мы можем? По-моему, не почему». Аднавримьен… Отправляюсь послушать уроки. Физика, класс, наверное, девятый. Идет спокойный разговор про свободное падение тел. - Вот мы берем два тела разной массы… (учитель поднимает обе руки, как будто в каждой - эти шары). И что делаем? - Кидаем на пол, - ученик смугл, улыбчив, очень внимателен. - А сначала? (пауза) Сначала поднимаем их на одинаковую высоту… (мальчик записывает). Дальше? - Бросаем! - Лучше сказать «отпускаем». Отпускаем одновременно. Чтобы у них была начальная нулевая скорость. - адновримьен… одноврен… (слово не дается). Учитель терпеливо и медленно: «од-но-вре-мен-но». Одна высота. Разная масса. Одновременно. Что это значит? Мальчик не знает. Записывает. Потом снова спотыкается, когда речь заходит об ускорении. Что это? «Мы проходили сегодня», - напоминает учитель. Сегодня? Начинает рыться в бумагах, листает, перелистывает… Не видит. Наконец, с помощью учителя находит формулу. Вдруг выясняется, что совсем не помнит, что такое «v» (скорость). - Ты же английский хорошо знаешь?.. - Ученик смущен и улыбается. - Есть русское слово «велосипед», он происходит от слов… - Педаль! - «Пед» - нога, педаль тоже оттуда. А «вело»? Что такое «вело»? (тишина). Ты знаешь слово velocity? Скорость? - Скорость! Да, это скорость! Ученик - афганец Белал. Учитель - Михаил Лашкевич, кандидат физических наук, работает в институте теоретической физики им.Ландау. Волонтерит при Центре адаптации с 1998 года.

- Часто вы сюда приходите? - спрашиваю у Михаила Лашкевича. - Когда есть возможность, то два раза в неделю. Когда тяжелее со временем, то один раз. - Сколько у вас учеников? - Сейчас два. А бывает от одного до трех. - У Белала приличный русский язык? Достаточно, чтобы понимать физику? - Достаточно. Есть, конечно, проблемы, но мы не делаем с ним уроки: он хочет именно понимать, и мы разбираемся в понятиях. - Упущенная база? - Есть некоторые упущения в математике, из-за этого работа с формулами проваливается. Но у него по математике отдельный учитель, и это правильно. Мы занимаемся раз в неделю, хотя лучше бы два, но не получается. Пару лет назад я тут вел киноклуб, было интересно показать детям классику, которую сейчас по телевизору или в кино не часто увидишь… Дети ведь привыкли снимать первый смысловой слой, а интересно поговорить с ними о вещах неочевидных. Да, мы по-русски смотрели, и дети понимали - не знаю, полностью ли. Оказалось, что есть вещи, которые захватывают в любом случае, например, «Полет над гнездом кукушки» или «Чучело». - У вас есть опыт репетиторства? - Небольшой очень. Я иногда помогал кому-то, но это другие отношения, более напряженные. Здесь спокойнее, легче, дружеская обстановка. Ты не должен непременно и сейчас все объяснить, можно отложить, можно переключить тему, ты не так привязан к подготовке к экзамену. Мне интересно сделать так, чтобы люди начали понимать физику. - Были ситуации безнадежные? - Да, конечно. Примерно в 50% случаев продвижение оказывалось совсем небольшим. Но ребенок все равно чему-то научается, у каждого что-то оставалось после продолжительных занятий, и я удовлетворен. Моя прошлая ученица Мавзуна поступила в Бауманку. Она была очень мотивирована, хорошо занималась, сама приходила со своими задачами, мы их разбирали. Вот у нее был большой прогресс, но сильно мотивированный ребенок - это редкость. - Самая большая трудность какая во время занятий? - Пробелы в математике. Не знают таблицу умножения, не умеют раскрывать скобки, не понимают основные принципы. А в физике дети часто формально применяют формулы: ребенок видит знакомые величины, хватает первую попавшуюся формулу и применяет ее первым попавшимся способом. Самое сложное - научить понимать задачу. Но в массовой школе нет возможностей научить этому всех, когда в классе 30 человек… - И не важно, из какой массовой школы ребенок приехал? Из Кыргызстана, Узбекистана, Чечни или Таджикистана? - Не важно. Это вопрос уровня. Где-то лучше, где-то хуже. Но у нас сейчас снова появились дети, которые не учились несколько лет, а если даже год не учился - все, он выключается из процесса. Когда-то у нас были чеченские дети, не ходившие в школу 3-5 лет. А сейчас это афганцы. «У меня свое мнение о вашем издании» Мальчишка лет 17-ти, который занимался русским языком, разговаривать со мной отказался, имени своего не назвал и откуда приехал - тоже, сказал только с вызовом: «Я из Центральной Азии, и все! Какая разница! Я это не люблю! Мы все живем в общем мире! И фотографировать меня не надо, я против. Я прекрасно знаю «Фергану.Ру» и имею свое мнение». Видимо, осудил. Но послушать урок минут пять разрешил, правда, потом попросил отсесть: стеснялся, не мог сосредоточиться и раздраженно путался в наречиях и местоимениях. Хороший парень.

За соседним столом девочка в хиджабе учила английский с девушкой-волонтером, которая сама не слишком понимала по-русски, объяснялась больше улыбкой, быстрыми рисунками и жестами. Как оказалось, волонтер была немкой, но по-английски говорила идеально. Обе, и учитель, и ученица, были внимательны, стараясь не упустить ни одного непонятного слова, хотя обе говорили очень тихо, почти шепотом. Пока я минут семь сидела рядом, они успели пройти конструкции «мне нравится» и «мне не нравится». Я еще час торчала в Центре, разговаривала, пила кофе, а они все учились, учились… «Место, где детям рады» Под крылом Центра адаптации сегодня - около 50 детей из Африки, Филиппин, Афганистана, Киргизии, Узбекистана, Чечни. С ними занимаются примерно столько же волонтеров. В штате всего два человека - директор Ольга и администратор Аминат. Занятия идут четыре дня в неделю, как правило, индивидуальные, это эффективнее, но по пятницам приходят веселые маленькие африканцы, уже немного понимающие по-русски, и с ними играют все вместе, коллективно. - Какими проблемами, кроме образования, занимается Центр? Ольга Николаенко: Главная наша задача - не образование, а адаптация. Это место, где детям рады, где с ними занимаются, чтобы они комфортно себя чувствовали в нашем городе. Ребенку очень важно уважительное отношение и личное внимание взрослого. Кроме того, у нас бывают праздники, совместные поездки, и это важно детям. Поэтому они и остаются тут и до семнадцати, и до восемнадцати лет, уже прекрасно говоря по-русски и даже найдя работу… - То есть если у ребенка нет проблем с русским языком или с учебой, но он трудно входит в детский коллектив, ему можно прийти к вам за помощью? - У нас есть такой принцип: чем хуже, тем лучше. В первую очередь мы помогаем тем детям, которым плохо. Но если у нас есть возможность помочь (оглядывается) прекрасному Дэни, - почему нет?

За семь месяцев 2014 года Федеральной миграционной службой выдано 297.537 видов на жительство и разрешений на временное проживание в Российской Федерации. На 5 ноября 2014 года на территории РФ, по официальным данным, находилось 1.117 мальчиков и 785 девочек (до 17 лет) из Афганистана, 3.943 мальчика и 2.327 девочек из Вьетнама, 11 мальчиков и 2 девочки из Казахстана, один мальчик - из Кыргызстана, 115.360 мальчиков и 38.230 девочек из Таджикистана, 3.160 мальчиков и 1.544 девочек из Туркмении, 125.684 мальчика и 45.894 девочки из Узбекистана (речь идет об иностранных гражданах). В 2012 году на учете ФМС России состояло 826 беженцев. Всего же с 2007 по 2012 годы в России было признано беженцами 669 семей (961 человек). - Да. Понятно, что школы неохотно берут таких детей – у них нет ни навыков, ни ресурсов отдельно с ним заниматься, а сейчас рейтинговая система, если ребенок плохо сдал экзамен, то школа теряет баллы… И брать таких детей нехорошо, и не брать плохо. Но если с ребенком приходим мы и говорим администрации школы, что поможем, подтянем, будем заниматься, что мы рядом - это помогает. Такой проблемы - устройство в школы - долгое время не было, но сейчас она снова возникла. В Москве появились дети, которые нигде не числятся и ни в сады, ни в школы не ходят. Например, у нас много таких афганских детей. Один человек четыре года пытается получить документы, добивается предоставления убежища. И все эти четыре года его детей никуда не берут, тем более и живут они где-то под Москвой. Мы надеемся, что сейчас проблема с документами решится, и все будет налаживаться. Бывает, что к нам приходят дети, которые совсем не говорят по-русски, и им рано в школу, нужно сначала вытянуть на нормальный уровень понимания языка. Если они совсем маленькие, мы успеваем что-то сделать, позаниматься, проследить, чтобы их взяли в школу. Идеально, если потом у нас получается их «вести», пока они учатся. - В Москве есть Школы русского языка, вы с ними сотрудничаете? - Налаженной системы сотрудничества нет сейчас. Кого-то туда не берут, бывают, например, сложности, если человек живет под Москвой… Но одно другое не отменяет – у нас с ними немного разные задачи и подходы. Есть дети, которые в ШРЯ отходили, в обычную школу их не берут, и они ходят к нам. - А если у ребенка проблемы с медобслуживанием? Тоже помогаете? - Мы - волонтерский проект при Комитете «Гражданское содействие», у нас нет устава и очерченного круга задач. Медпомощью занимается Комитет, и если приходит ребенок, которому нужно обследование или дорогие лекарства, мы сначала обращаемся туда, и уже потом, если у Комитета нет возможности помочь, начинаем что-то придумывать с помощью волонтеров. Вы же знаете, как появился наш Центр? В 1996 году Комитет «Гражданское содействие» столкнулся с большим потоком беженцев, и дочка сотрудницы Комитета, Анна Вершок, занимала детей, пока взрослые обсуждали свои взрослые дела. Это были дети с Северного Кавказа, с травмирующим опытом, несколько лет не учившиеся, и она поняла, что нужен отдельный проект по адаптации и реабилитации таких детей. Собрала своих друзей, однокурсников, - и началось. Люди сменяли друг друга, кто-то работал дольше, кто-то приходил реже, менялись конкретные задачи, но необходимость в таком Центре не отпала до сих пор. А задачи самые разные. Вот только что деньги собирали: детей из Таджикистана приняли в московскую школу, но они должны были появиться в Москве до осенних каникул, а денег на билеты у семьи не было. Все удалось, будут учиться. У меня есть мечта, чтобы мы имели возможность платить хоть какие-то деньги тем, кто много работает в Центре. Еще нам очень нужен нейропсихолог: почти всем детям хорошо бы провести когнитивную диагностику, понять, почему ребенок, хороший, разговаривающий и понимающий по-русски, никак не может освоить элементарные вещи, например, в математике. Дело только в языке или запущенности, или проблема глубже, и нужны какие-то специальные упражнения и игры, которые помогут? Нам всем нужны обучающие семинары. Еще нужен человек - назовем его «соцработник», - который бы знал биографии детей, поговорил бы с родителями, съездил бы домой к ребенку и посмотрел, в каких условиях он живет, может ли нормально учиться, можно ли ему задавать уроки на дом… И этот же человек, как я мечтаю, будет общаться со школами, если возникают проблемы в обучении: нам нужна обратная связь. Мы сейчас будем искать на это деньги, придется научиться.

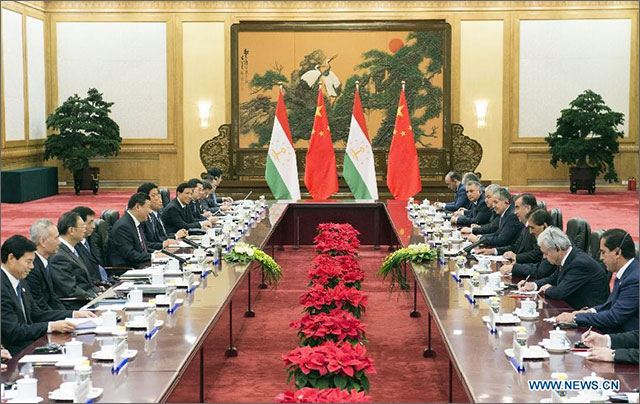

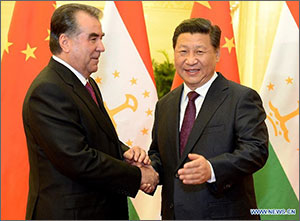

В конце октября Центр адаптации и обучения детей беженцев искал теплую одежду: наступают холода, и некоторым ученикам не в чем ездить на занятия: «Холодает. Чтобы наши ученики добрались до нас, не простудившись, мы ищем самым малообеспеченным из них зимние вещи. Сейчас актуальнее всего куртки и зимняя обувь на мальчиков. Куртки размеров 52, 48, 40\42, 36, 38. Обувь размеров 38, 40, 41,42. Также очень ищем сумки\рюкзаки для мальчиков». Центру адаптации и обучения детей беженцев все время нужны волонтеры. И помощь. Чем именно можно помочь, написано на сайте Центра. У Центра есть страница в «Фейсбуке». Приходите к ним. Мария Яновская Международное информационное агентство «Фергана» В ходе визита президента Таджикистана в Китай подписано четыре кредитных соглашения 2014-11-07 17:08 ИА Фергана.Ру  Фото Синьхуа Подписанию этих документов предшествовала встреча Рахмона с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече прозвучало, в частности, что за восемь месяцев 2014 года объем товарооборота между двумя странами вырос на 40 процентов и составил $1,5 млрд, а в ближайшие годы превысит $3 млрд. По словам Си Цзиньпина, стратегическими целями партнерства с Таджикистаном являются обеспечение энергетической независимости и продовольственной безопасности этой республики, а также строительство дорог. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, реализацию Программы экономического сотрудничества между Таджикистаном и Китаем на период до 2020 года и таких крупных экономических проектов, как строительство таджикской части газопровода Центральная Азия-Китай, возведение второй очереди ТЭЦ «Душанбе-2», прокладка железной дороги Душанбе - Курган-Тюбе и региональной железной дороги Китай-Таджикистан-Афганистан-Иран-Персидский залив. Как передает Синьхуа, Си Цзиньпин отметил, что правоохранительные органы двух стран должны тесно взаимодействовать в борьбе с терроризмом и наркотиками, а вместе с Афганистаном и другими странами региона бороться с тремя силами зла - терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Эмомали Рахмон, в свою очередь, сообщил, что Таджикистан готов активизировать взаимодействие с Китаем в борьбе с террористическими силами «Восточного Туркестана», поддерживать и принимать активное участие в строительстве экономического пояса Шелкового пути, а также наращивать строительство трансграничных железных дорог и других инфраструктурных объектов.

В это же день состоялась встреча Рахмона с Сиэ Фучжаньом - губернатором провинции Хэнань, компании которой хотят намерены тесно сотрудничать с таджикскими деловыми кругами и планируют в ближайшее время наладить в Таджикистане промышленную переработку продукции аграрного сектора. После встречи, передает «Азия-плюс», был подписан меморандум о сотрудничестве между Таджикистаном и провинцией Хэнань, согласно которому китайская сторона вложит более $800 млн в строительство на таджикской территории цикла производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. В первую очередь, будут построены комбинат по производству муки, предприятия по выпуску минеральных удобрений, завод по выпуску растительного масла и переработке семян. В дальнейшем будут построены предприятия по производству сельскохозяйственной техники и корма для скота. Эмомали Рахмон возглавляет делегацию Таджикистана в проходящем в Пекине 7-8 ноября Диалоге партнеров Азиатско-Тихоокеанского Форума по экономическому сотрудничеству. Международное информационное агентство «Фергана» Правозащитники обеспокоены тайной встречей министров иностранных дел Узбекистана и Франции 2014-11-07 17:54 ИА Фергана.Ру  Абдулазиз Камилов и Лоран Фабиус Кристин Ларок, ответственная за программу по странам Азии в АСАТ, отмечает: «Большинство западных лидеров справедливо избегают встреч с узбекскими высокопоставленными чиновниками. Удивляет и шокирует, когда видишь сегодня, как самые высокие представители французское власти организуют такие встречи в обстановке строжайшей секретности. Тишина вокруг этого визита отражает смущение политиков с их стороны и отсутствие прозрачности государственной власти для французского гражданского общества». Президент Ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева считает: «Недопустим такой подход к власти Ислама Каримова, который правит 25 лет; узбекское правительство является одним из худших и репрессивных режимов мира. Пытки в правоохранительных органах и местах лишения свободы носят систематический характер. Комитет ООН против пыток строго критиковал Узбекистан год назад». Правозащитники утверждают, что официальная информация о встрече отсутствовала и в расписании Лорана Фабиуса, и на сайтах Национального собрания или Сената Франции. О встрече объявил МИД Узбекистана, а также организация MEDEF International. 6 ноября 2014 года во второй половине дня находящаяся во Франции делегация Республики Узбекистан, возглавляемая Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, встретилась и провела двусторонние переговоры с председателем Комитета по международным делам, обороне и вооруженным силам Сената, бывшим Премьер-министром Франции Жан-Пьером Раффареном, исполнительным директором Французского агентства развития Жан-Марком Гравеллини. Правозащитники обеспокоены почти тайной встречей европейских высокопоставленных чиновников с представителем режима, при котором широко практикуются пытки, а «десятки защитников прав человека, журналисты и мирные активисты задержаны по политическим мотивам. Тысячи людей находятся в заключении просто потому, что они мирно исповедовали свою религию, как христиане, так и мусульмане». «АСАТ и Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» считают, что встречи, которые касаются экономических переговоров и, возможно, военного и стратегического сотрудничества с французскими властями, должны проходить только тогда, когда узбекское правительство достоверно докажет свое намерение обеспечить реализацию прав человека, - говорится в релизе. - АСАТ и Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» требуют, чтобы они, по крайней мере, использовали эту возможность, чтобы публично и прямо выразить узбекскому министру обеспокоенность Франции по поводу положения в области прав человека в Узбекистане». Международное информационное агентство «Фергана» Россия: По делу о «банде ГТА» арестован уроженец Таджикистана 2014-11-07 18:47 ИА Фергана.Ру  Абдумуким Мамадчонов. Фото с сайта «Лента.Ру» Эта статья инкриминируется Мамадчонову потому, что при обыске в квартире, где он был задержан, найдены автоматы с патронами. «Судья по ходатайству следствия вынесла постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила агентству РИА Новости пресс-секретарь суда Анна Андроник. Срок ареста установлен до 5 декабря, в настоящее время следствие проверяет Мамадчонова на причастность к другим преступлениям. Ранее некоторые СМИ сообщали о десятке задержанных, но, как отметила пресс-секретарь суда, в суд поступило ходатайство об аресте только одного подозреваемого. Отметим, что 6 ноября в российских СМИ появились сообщения о задержании так называемой «банды ГТА», которая с мая 2014 года (по другим данным – с сентября 2013 года) совершила серию убийств водителей на автодороге М-4 «Дон»: преступники разбрасывали пластины с металлическими шипами, так называемые куриные лапы, а затем расстреливали водителей, которые останавливались, чтобы заменить проколотые колеса. При этом лишь в нескольких случаях преступники забирали у своих жертв документы, небольшие суммы денег или телефоны, передает «Коммерсант». Операция по задержанию предполагаемых членов банды проведена сотрудниками полиции, Следственного комитета и ФСБ в ночь на 6 ноября одновременно в Подмосковье и Москве. В частном доме в поселке Удельная Раменского района, который блокировал спецназ МВД «Рысь», никого не обнаружили, но когда бойцы приблизились к сторожке, в них из окна бросили ручную гранату РГД-5. От взрыва никто не пострадал, но ответным огнем метатель гранаты был убит, а само здание, в котором вспыхнул пожар, было уничтожено огнем. Оперативно-следственная группа обнаружила на месте газовые пистолеты, переделанные для стрельбы боевыми патронами, взрывчатку и ваххабитскую литературу. Убитый был опознан как 33-летний уроженец киргизского города Ош Рустам Усманов, работавший в обслуге бизнесмена – хозяина дома. В Москве облава была устроена на квартиру в доме N43 на Дмитровском шоссе. Там задержали сразу десять уроженцев Таджикистана и русская девушка, исповедующая ислам. Отмечается, что все десять иностранцев зарегистрированы по месту пребывания в этой же квартире. Здесь, помимо экстремистской литературы, нашли два автомата Калашникова и боеприпасы. Кроме того, обыски и задержания были проведены еще по нескольким адресам Москвы и ближнего Подмосковья. Позже в СМИ появились имена задержанных, среди которых три женщины и семеро мужчин. Сообщалось также, что они называют себя «джамаатом» и занимаются вербовкой боевиков для террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванты» (ИГИЛ). Между тем, Следственный комитет России и МВД официально не подтвердили информацию о задержании членов «банды ГТА». «Официального подтверждения эта информация не имеет», - заявил, в частности, официальный представитель СК РФ Владимир Маркин агентству «Москва». Информация об этой операции отсутствует и на сайтах указанных ведомств (на момент подготовки данного сообщения). Как отмечает Российская газета, за последние месяцы было несколько сообщений о поимке предполагаемых членов «банды ГТА», но каждый раз правоохранительные органы опровергали эту информацию и заявляли, что она не соответствует действительности. Международное информационное агентство «Фергана» Научная жизнь в Узбекистане: Руководители-пенсионеры, их родственники и друзья 2014-11-07 19:58 Соб.инф. На фото - вход в Академию Наук Республики Узбекистан С 1 января прошлого года в Узбекистане кандидаты наук объявлены как бы вне закона. Сделано это в связи с указом президента Ислама Каримова, в котором говорится, что «переход образовательного процесса к стандартам бакалавриата и магистратуры делает, по сути, излишней защиту кандидатских диссертаций». Переход на принятую во всем мире «одноступенчатую систему послевузовского образования, предусматривающую защиту диссертации непосредственно по присуждению ученой степени доктора наук», должен был, по идее, продвинуть науку Узбекистана на новые рубежи. Но на самом деле это привело к новому витку коррупции и «зажиманию» молодежи. Одним словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. По крайней мере, так считает один из ташкентских кандидатов наук, просивший не называть ни его имя, ни организацию, в которой он работает. Ниже - его рассказ о том, к каким проблемам привели недавние новшества в системе Академии наук Узбекистана. Странности в Спецсоветах В Академии наук Узбекистана пытаются провести реформу, призванную усовершенствовать систему защиты диссертаций. Вроде бы это должно вызывать положительные эмоции, но на деле ситуация, мягко говоря, непонятная. Вот уже несколько лет в Академии наук в связи с этой реформой не работают Спецсоветы (Специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций), хотя еще три года назад, незадолго до остановки их работы, было введено правило сетевых графиков для диссертантов, собирающихся защищать кандидатские и докторские диссертации. Новшество заключалось в том, что каждый диссертант, поступивший в аспирантуру, или соискатель, выполняющий научную работу с целью в дальнейшем защитить диссертацию, должны были сразу по окончании аспирантуры (а это через три года) или по запланированному сетевому графику (если это соискатель) защитить свои диссертации, кандидатские или докторские. Раньше диссертацию разрешалось защищать и через несколько лет после окончания аспирантуры или докторантуры. В связи с введением жестких сетевых графиков было форсировано большое количество защит, в основном, кандидатских, - диссертации завершались в короткий срок и были в спешке представлены к защите. А следом за этими массовыми защитами, которые потребовали от людей больших физических, моральных и финансовых затрат, вдруг Спецсоветы остановили свою работу, а всем новоявленным ученым объявили, что кандидатские диссертации упраздняются. Почти год все терялись в догадках, и только летом 2012-го года появилось постановление, подписанное президентом Каримовым, которое не столько прояснило, сколько запутало ситуацию. Был ученым, стал никем Из постановления следовало, что отныне будут защищаться только докторские диссертации, а все кандидаты наук сохраняют свои звания и заработную плату, но не могут быть научными руководителями других соискателей и диссертантов. Не могут они быть и членами Спецсоветов по защите диссертаций - пока сами не защитят докторские. А это означает, что кандидаты наук: люди среднего возраста в расцвете творческих сил - отодвигаются далеко назад, так как не могут готовить учеников и не имеют права голоса на ученых советах. Получается, что научный труд людей, защитивших кандидатские диссертации, теряет свое значение, а сами они практически низводятся до уровня магистров. При этом ситуация со Спецсоветами: когда они начнут работать, в каком составе и по каким правилам - остается до сих пор неясной. Появляются только некоторые отдельные новые положения, вызывающие еще больше сомнений в их правильности и логичности. Пенсионеры себя и родственников не обижают Поскольку из Спецсоветов выбыли бывшие там молодые кандидаты наук, то остался только профессорско-докторский состав. А это люди, большинству из которых далеко за семьдесят и даже за восемьдесят. И с утверждением, что это «гвардия старой закалки, которая передает свой опыт и знания молодым», можно согласиться с большой натяжкой. Да, среди пенсионеров-профессоров есть люди, которые могут и обучать молодежь, и плодотворно работать, и руководить проектами. Но таких - единицы. Остальной профессорско-руководящий состав уже давно не продвигается вперед ни в творческом, ни в научном плане. Многие из этих пенсионеров приходят на работу только на половину дня, чтобы мило пообщаться друг с другом, пообедать и поговорить по телефону. Но многие и вовсе не приходят. Заботы о детях, внуках и близких родственниках их интересуют больше, чем профессиональная деятельность. При этом пенсионеры-руководители, пользуясь служебным положением, не обижают себя, «любимых», и проставляют в рабочем табеле себе и другим сотрудникам-пенсионерам полную посещаемость в течение месяца. Кстати, многие из этих сотрудников частенько являются друг другу ближайшими родственниками, родственниками друзей или давними друзьями. Не удивительно, что некоторые из них работают в научных институтах, не имея образования по профилю. Научные проекты для родственников В Академии наук немало молодых сотрудников получают только половину ставки. Причина этого - весьма странное устройство системы научных проектов в академии. Проекты (фундаментальные, прикладные, инновационные) ограничиваются сроками от двух до пяти лет. Когда заявка на проект подается, то руководитель, кроме сведений о научном заделе будущего проекта, указывает еще и список будущих исполнителей вместе с информацией об их научной деятельности. При этом обязательно уточняется, на какую должность и ставку будет принят тот или иной заявленный сотрудник в соответствии с его научным званием и должностью. Но что же происходит в дальнейшем, когда проект прошел конкурс и открыто финансирование на каждого заявленного сотрудника лично в соответствии со штатным расписанием и его научным званием? А происходят очень странные и вызывающие много вопросов действия со стороны пенсионеров-руководителей проектов. Такой руководитель заявляет, что получил проект лично на себя, что это его интеллектуальная собственность. Соответственно, кого принять, на какую должность и с каким окладом, руководитель решает по своему усмотрению. Он может или устранить от проекта первоначально заявленных сотрудников, или оставить их на четверть- или полставки. А на «освободившиеся» деньги принять людей со стороны и не по профилю - как правило, родственников. Забыли про Трудовой кодекс? Возможно, финансовая проверка здесь не найдет ничего незаконного, так или иначе средства расходуются по назначению. Но как рассматривать эту ситуацию с точки зрения Трудового кодекса? Сотрудник, который заявлен как получающий полную ставку, работает на полставки или меньше. Ему нужно перестраивать свой личный бюджет или пытаться найти дополнительную работу. Непонятно, почему допускается такая ситуация. Почему, дав проекту финансирование, руководство Академии наук совсем не интересуется, кто, в итоге, работает на этом проекте. И почему руководитель заявляет, что проект - полностью его? Он один никогда в жизни не пройдет конкурс и не получит финансирования: он просто физически не сможет один делать все, и за научный коллектив, и за лаборантов. Людей меняют, денег не дают В связи с этой ситуацией руководителями практикуется и замена штатного расписания в проектах, хотя на этот трудовой год с сотрудником уже заключен контракт. В результате человек, проработавший весь месяц на полную ставку, может только придя получать зарплату, узнать, что руководитель перевел его на меньшие деньги. Тогда для чего сотрудники ежегодно заключают трудовые договора, в которых четко расписано, на какую должность они принимаются и с каким окладом? И почему дирекция и администрация институтов не обращает на это никакого внимания? Ведь сотрудники институтов, прежде всего, принимаются на работу администрацией, и окончательную резолюцию о приеме на работу или увольнении того или иного человека дает директор института, а отнюдь не руководитель проекта. Замена штатов больше всего практикуется в хоздоговорных проектах. Здесь руководители каким-то странным образом имеют право выплачивать зарплату своим сотрудникам в том размере, в каком сочтут нужным, или вообще не ее платить месяцами. Поступать таким образом руководителю позволяет то, что хоздоговорные деньги, как правило, поступают с задержкой. При поступлении денег руководитель может просто недоплатить сотруднику положенную сумму, заявив, что тот «не работал, как нужно». Или просто пообещать заплатить со временем, но это время так никогда и не наступает. Пенсионеры-руководители требуют от сотрудников, переведенных на более низкую зарплату, полную посещаемость: находиться на рабочем месте пять рабочих дней в неделю «от звонка до звонка». Это значит, человек и не имеет возможности подыскать дополнительный заработок, получая при этом половину оклада. Как ни странно, ни одна проверка, проводимая в Академии наук, этим не интересуется. Не удивительно, что молодежь, проработавшая год-другой в институтах, увольняется сразу же, как только ей на руки выдают дипломы. И уезжает или уходит работать туда, где есть перспективы развития и карьерного роста, более высокая и стабильная зарплата и адекватное руководство. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||