| ← Ноябрь 2014 → | ||||||

|

2

|

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

|

4

|

7

|

|||||

|

14

|

||||||

|

30

|

||||||

За последние 60 дней ни разу не выходила

Сайт рассылки:

http://https://fergana.site

Открыта:

21-03-2000

Статистика

0 за неделю

Кыргызстан: Питьевая вода как государственная проблема

|

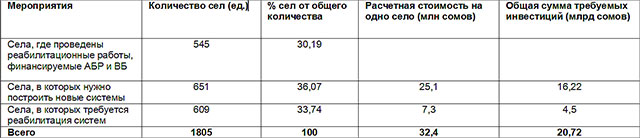

Кыргызстан: Питьевая вода как государственная проблема 2014-10-16 15:56 Екатерина Иващенко Фото Азаттык 26 сентября 2014 года в Бишкеке прошла презентация Государственной программы развития питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызстана на 2014-2024 годы. Ее уже подписало правительство, а в ближайшее время Госпрограмма должна получить одобрение парламента страны. Отметим, что это первый документ за все годы независимости, затрагивающий больной вопрос обеспечения населения чистой водой. В Госпрограмме представленные интересные данные. Так, на 1 сентября 2013 года на территории страны числится 1890 населенных пунктов, из них 1805 - села. В 267 селах водопроводы построены до 1960 года, в 458 селах - до 1980 года, в 396 селах водопроводы отсутствуют. После ликвидации колхозов и совхозов сельские водопроводные сети более 10 лет были бесхозными, и это привело к серьезному ухудшению их технического состояния, в большинстве сел водопроводы вообще перестали работать. 47,5% населения пользуется водой из водоразборных колонок, расположенных на расстоянии менее 100 метров от домохозяйств, а 52,5% - из источников, расположенных на расстоянии более 100 метров. 60% сельского населения получает воду из водопроводных сетей, из них 38,3% - из уличных водоразборных колонок и 21,6% - из внутридомовых колонок. Остальные 40% используют для питья воду из арыков, рек, каналов, родников, а также пользуются привозной водой. 27% сельского населения получает воду круглосуточно, 37% имеет доступ к питьевой воде 12 или более часов в сутки, а 36% - менее 12 часов в сутки, зачастую не каждый день. Водоочистные сооружения в большей части не функционируют, для обеззараживания воды применяются примитивные хлораторные установки. Большинство водопроводов, питающихся из поверхностных источников, поставляют потребителям воду ненадлежащего качества по микробиологическим показателям. В сельской местности лишь 21% населения страны обеспечен центральной системой канализации. Для города Бишкек этот показатель составляет 78%, а в регионах он не превышает 10%. В некоторых городах имеются действующие системы водоотведения, но из-за превышения сроков эксплуатации и недостатка инвестиционных вливаний они находятся в состоянии, требующем капитального ремонта или обновления. Кроме того, в отдаленных городах и районных центрах доступ к системам водоотведения ежегодно сокращается на 1,5-2% из-за деградации существующей инфраструктуры. В сельской местности только 3% жилых и общественных зданий подключены к системам водоотведения - это школы и медицинские центры. Отметим, что в Госпрограмме также затронута тема санитарии. В частности, сказано, что ежегодно борьба с заболеваниями, передаваемыми через питьевую воду, обходится стране в сумму, превышающую 4,8 миллиарда сомов, при этом каждый год регистрируется около 30.000 острых кишечных инфекций, а на долю болезней, относящихся к паразитарным, приходится 24% всех случаев. Среди болезней, связанных с водой, - брюшной тиф, вспышки которого происходят в течение ряда лет в городе Майлуу-Суу и Ноокенском районе Джалал-Абадской области (об одном из случаев заражения тифом и других водных проблемах «Фергана» подробно писала здесь). Это обусловлено, главным образом, недостаточным доступом к безопасной питьевой воде. Согласно данным Министерства здравоохранения КР, в некоторых сельских населенных пунктах от 61 до 79% случаев заболевания детей (энтеробиоз, аскаридоз, лямблиоз и гименолепидоз) происходят от заражения четырьмя видами гельминтов. Вот и получается, что несмотря на значительные запасы в республике пресной питьевой воды хорошего качества, из-за негативного воздействия инфраструктуры, промышленных предприятий и хвостохранилищ, свалок твердых бытовых отходов, моек автотранспорта, отсутствия систем водоотведения многие освоенные месторождения воды загрязнены нитратами, хромом, нефтепродуктами и проч. Общий размер инвестиций, необходимых для улучшения доступа сельского населения к услугам водоснабжения, составляет более 20,72 миллиардов сомов.

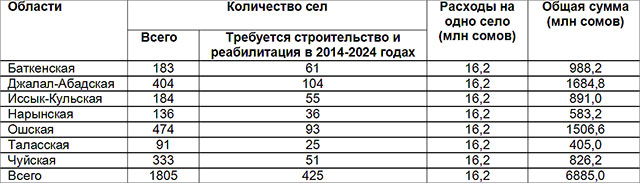

В период 2014-2024 годов в соответствии с Государственной программой предусматривается выполнить работы по строительству и реабилитации водопроводов в 425 селах республики на сумму 6 млрд 885 млн сомов, а также систем водоотведения в 27 районных центрах на сумму 1 миллиард 600 миллионов сомов.

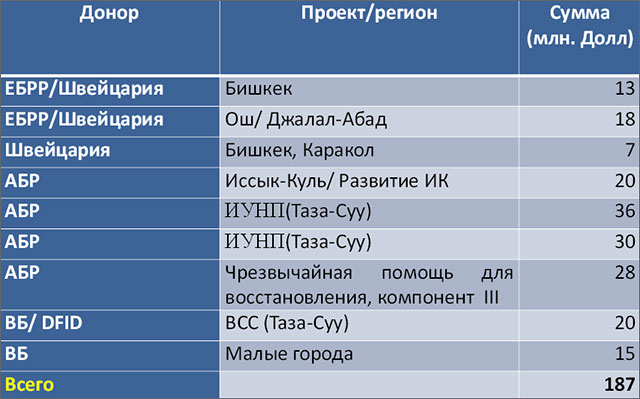

Зульфия Марат: «Проблему воды можно решить своими силами» Данные не просто неутешительные, они пугают. Тем более известно, что в проекты по водоснабжению уже были вложены огромные суммы. В интервью «Фергане» сотрудник Бюро по правам человека и и соблюдению законности Зульфия Марат, которая занимается мониторингом проектов в области водоснабжения с 2007 года, рассказала, что последние 10 лет в стране было проведено не менее девяти таких проектов на общую сумму около 200 миллионов долларов США (в таблицу не включены проекты, начавшиеся с 2011 года). Все они проводились на средства доноров.

«Согласно данным исследования АБР, в общую сумму вошли и 12,5 миллионов долларов США в виде вклада государства, для чего средства собирали и с населения. Это было одним из условий доноров: 5% бюджета дают местные сообщества. Однако далеко не все проекты состоялись, и доноры указывали, что одна из причин - коррупция в органах власти», - говорит эксперт. «Дело в том, что до 2011 года данные проекты реализовывались объединенным Отделом реализации проектов при государственном Департаменте питьевого водоснабжения, - продолжила Зульфия Марат. - К сожалению, коррупцией был поражен весь проектный цикл: проектирование, тендер, реализация и сдача в эксплуатацию объектов водоснабжения. Однако за это никто ответственности не понес. А о самих проектах вспоминали и правительство, и депутаты исключительно в популистских целях. Департамент передавался под патронаж то одного, то другого государственного агентства. Сейчас он находится при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР и с трудом сохраняет своих представителей по регионам. А предпоследнее и нынешнее правительства (Розы Отунбаевой и Алмазбека Атамбаева - ред.) продолжили печальные традиции прошлых властей: они не только забыли в разрекламированную Национальную стратегию устойчивого развития на период 2013-2017 года от 21 января 2013 года включить раздел по питьевой воде (указом президента от 27 сентября 2013 года это упущение было «закрыто»), но однажды даже «забыли» включить в госбюджет затраты на заработную плату немногочисленных сотрудников Департамента, которая и так крайне невысока». Отвечая на вопрос, при каких условиях возможно реально обеспечить питьевой водой большую часть населения, Зульфия Марат ответила: только решая проблему собственными силами. «Я думаю, что сейчас правительству следует, наконец-то, обратить свое внимание на сектор водоснабжения и водоотведения, где за 23 года даже не была проведена паспортизация объектов сельского водоснабжения и в бесхозном состоянии находятся десятки, а возможно, и сотни скважин с водой, - говорит госпожа Марат. - Отдельная Госпрограмма по воде принимается впервые, до этого не было согласованного между различными правительственными ведомствами понимания, в каком направлении должно идти развитие сектора. Но поскольку эту Программу создавали, как ориентир для кредиторов, таких как Всемирный банк и Азиатский банк развития, в ней не заложены внутренние источники самофинансирования сектора. И это – самое слабое место Госпрограммы», - уверена Зульфия Марат. «Как один из разработчиков программы, я вносила в нее некоторые предложения (от них отказались, утверждая, что время для них еще не пришло). Но я считаю, что для решения проблемы водоснабжения крайне важно организовать отдельную службу при правительстве – Госагентство по развитию системы питьевого водоснабжения и водоотведения, а областным фондам развития начать реализацию водных проектов. Государству (в лице правительства через министерство финансов или РСК банка) следует начать выдавать «длинные кредиты» (сроком до 10-15 лет, под 2-3% в год) сельскохозяйственным кооперативам, ассоциациям подобных кооперативов и органам местного самоуправления на строительство и реабилитацию сетей водоснабжения. Чтобы это был самофинансируемый процесс, для первоначального запуска цикла перекредитования параллельно требуется выдать краткосрочные кредиты (для начала хотя бы в один миллиард сомов, но требуется 10 миллиардов сомов в год) для Бишкека, Оша и малых городов, где сбор денег с населения уже отлажен. Наряду с этим налаживать сбор денег с сельского населения. Именно это позволит нам в течение 7-10 лет отказаться от внешних кредитов и перейти к внутренним источникам финансирования. А значит – не зависеть от доноров. А отдельное государственное агентство будет заниматься гармонизацией законодательного поля, отслеживать ход исполнения госпрограммы и держать социальные индикаторы (доступ к воде и ее качество, тарифы и т.д.) под своим контролем, а также помогать разрешать споры в тех случаях, когда источники водоснабжения оказались в частных руках, а население осталось без других альтернатив. Вот если это все осуществить, то за 10 лет можно обеспечить 90 процентам населения доступ к чистой воде», - заключила Зульфия Марат. Аскар Токтошев: «Доноры сами просили разработать эту программу» Однако директор Департамента развития питьевого водоснабжения и вододеления в населенных пунктах при Госстрое КР Аскар Токтошев не согласен с мнением, что страна может решить данный вопрос без помощи доноров. В интервью «Фергане» он подтвердил, что вопросом водоснабжения начали заниматься с 2000-х годов, и все предыдущие проекты, действительно, финансировали доноры. «С 2000 по 2012 годы все проекты по воде финансировали АБР и ВБ. Признаюсь, часть из них оказалась провальной. Так, изначально планировалось построить водопроводы в 1000 селах по всей стране, однако построили лишь в 545 селах, из этого числа в 250 селах начались проблемы после сдачи в эксплуатацию. Мы выяснили, что там были ошибки и искателей скважин, и проектировщиков, и даже строителей. После этого ВБ выделил второй транш денег на исправление ошибок в 45 селах в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях. Проекты по этим селам завершатся 31 октября текущего года». Что касается АБР, то он приостановил выделение второго транша, пока государство не решит вопрос искоренения коррупционных схем при получении грантов и кредитов. «У нас и есть проблемы, и положительные сдвиги. За все годы независимости по вопросам воды не было ни постановлений, ни законов - ничего. Впервые вопросы воды были включены специальным указом президента в Национальную стратегию устойчивого развития страны до 2017 года, где было сказано - за три года построить водопроводы в 50 селах и сервисные центры по обслуживанию сетей водопровода в 40 районах, а это вся страна». Кстати, Аскар Токтошев является одним из создателей Государственной программы развития питьевого водоснабжения - по его мнению, стратегического документа, написанного впервые за всю историю независимой страны. «Программа действительно писалась под доноров и инвесторов: внешних и внутренних. Отмечу, что доноры сами просили разработать программу, чтобы потом работать согласно ее плану». Относительно реализации Госпрограммы Токтошев настроен позитивно, ведь с появлением программы появились и доноры. Это АЗБ, ВБ, ЕБР, Делегация Европейского союза, ПРООН, ЮНИСЕФ, Международный деловой совет, «Кумтор», Посольство Швейцарии в КР. «На сегодняшний день на реализацию программы уже привлечена часть финансов со стороны ЕБР. Намерено ли правительство выделять деньги? В этом году уже выделили на нее 25 миллионов сомов, и я считаю это достижением. После презентации программы правительству мы встречались с вице-премьером Тайырбеком Сарпашевым и просили довести долю государства до 650 миллионов сомов ежегодно». «Дело в том, что на эту отрасль всегда будут нужны деньги, - говорит директор Департамента. - Водопроводные сети – это инфраструктура, которая имеет свойство изнашиваться, ее надо обновлять или заменять. Но я верю, что свой план за 10 лет мы выполним. Что касается искоренения коррупции, то сейчас мы разрабатываем новую схему по реализации проекта. Главное в ней - что теперь за ходом реализации Госпрограммы будет следить несколько независимых органов, но без конфликта интересов», - заключил Аскар Токтошев. Наверное, впервые основные сложности в реализации госпрограммы будут заключаться не в деньгах – доноры уже готовы их дать. Главное - искоренить коррупцию. Звучит так же оптимистично, как про коммунизм, который наступит в 1980-м году. Екатерина Иващенко Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: В Ташкенте представлены подвиги Геракла – с современным привкусом (видео) 2014-10-31 14:04 Сид Янышев С 27 по 29 октября в ташкентском театре Марка Вайля «Ильхом» прошел фестивальный показ этюдных работ участников Лаборатории молодых режиссеров четырех стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Артисты и студенты Школы драматического искусства «Ильхом» представили 12 этюдов, объединенных общей мифологической тематикой «iLL Home»: 12 подвигов Геракла». Весь мир - театр Фестиваль прошел под лозунгом «Театр – вокруг нас. Театр – в нас» в относительно новом для Узбекистана театральном жанре Site-specific, подразумевающем показ постановок в альтернативных и, на первый взгляд, совсем не театральных пространствах, то есть, не в рамках привычной коробки сцены (хотя один из мини-спектаклей фестиваля все-таки был показан на подмостках), а в помещениях, под спектакли явно не приспособленных. Почему на первый взгляд? Большинство узбекистанских театров особо не экспериментируют, представляя свои спектакли на привычной сцене. Однако искушенный ташкентский зритель неплохо знаком со студийными постановками отдельных новаторов, в разные годы осмеливавшихся превращать в свои сценические площадки непривычные места. Вспоминаются моноспектакли Евгения Брима, также, кстати, сотрудничавшего в далеком прошлом с театром «Ильхом», а впоследствии переехавшего в США и ставшего примой цирка «Дю Солей». Именно Брим когда-то, в начале 1990-х, осваивал, казалось бы, не театральные пространства: его спектакли проходили на улице, в мастерской художника и даже на крыше многоэтажного дома. В те же годы в Ташкенте прошел единственный спектакль другого театрального революционера - Нестора Парастаева: «Иуда Искариот» по Леониду Андрееву. Для своего замысла актер и режиссер использовал крышу, лифтовую шахту и даже часовой механизм известной высотки в центре города, в которой ныне располагается информагентство «УзА», где он работал механиком лифта. Кульминацией перфоманса стало падение с крыши на землю человеческих манекенов, за что Парастаев в те сравнительно либеральные времена поплатился всего лишь своим рабочим местом. Тогда же в узбекской столице прошел нашумевший международный театральный фестиваль, в рамках которого многочисленные актеры и режиссеры со всего мира представляли свои перформансы и акции прямо на ташкентских улицах. Короче говоря, еще двадцать лет назад местные и зарубежные творцы доказали, что театром может быть все, что угодно, и да – «театр – вокруг нас, театр – в нас». А был ли Геракл? Сегодня в Узбекистане отнюдь не новую истину о вездесущности театра утверждает один лишь «Ильхом», и его Лаборатория – лучшее тому подтверждение. В рамках фестиваля молодые режиссеры использовали для показа своих мини-спектаклей все возможные помещения и пространства «Ильхома»: фойе, кинозал, буфет на первом этаже, гримуборные, сцену, технические цеха, душевую кабину в подвале, двор перед входом в театр, а также огромные залы сгоревшего когда-то ресторана на втором и третьем этажах здания. Зрители в сопровождении нескольких проводников с фонариками, которые служили порой единственными софитами (осветительными приборами), поочередно переходили из одного полутемного помещения в другое; то и дело проводники и участники спектаклей пытались вовлекать их в свои постановки в качестве действующих лиц, и это иногда удавалось. По всей видимости, одной из задач руководителей и участников Лаборатории было растормошить довольно пассивных ташкентцев, не привыкших к активному сотворчеству: то их гнали на уличный мороз, где им вручались плакаты и они поневоле становились участниками почти всамделишного митинга, то их почти бегом гнали в душевую кабину, где на их глазах пытали одного из молодых режиссеров, то среди зрителей вдруг обнаруживалась «подсадка», то есть актер, до поры до времени игравший роль обычного зрителя, но во время одной из сценок падающий замертво.

Сквозной темой для всех мини-спектаклей, перформансов или этюдов руководителями проекта был выбран древнегреческий миф о сыне Зевса Геракле и совершенных им двенадцати подвигах. Зрителям сообщили, что в основе каждой постановки лежит история одного из подвигов мифического героя. И действительно, иногда хрестоматийный текст проглядывает сквозь современные костюмы, танцевальную пластику в стиле dance contemporaine и сюрреалистичные декорации. Но лишь иногда. По большей части постановки сами по себе сюрреалистичны, если не сказать, безумны целиком: совершенно абсурдный текст, такая же пластика и музыка – один большой сумасшедший дом. Возможно, сумасшедший как вся наша жизнь. Отсюда и неожиданная трансформация названия театра: из «Ильхома», что переводится как «Вдохновение», в «iLL Home» - «Больной дом». Впрочем, в нескольких сюжетах угадываются и вполне обыденные для современного Узбекистана реалии (хотя почему только для Узбекистана? Скорее, для любой общественной формации, где существует запрет на свободу слова). К примеру, в кинозале театра зрителям представлен небольшой фильм «Критский бык», после чего появляется «некто в штатском», показывает свое удостоверение и буквально за шиворот уводит создателя фильма в подвал, где спустившиеся вслед за ними зрители видят режиссера, подвергающегося в душе пыткам горячей водой.

Или этюд, представленный в пространстве традиционной сцены: девушка-художник создает скульптуру (Геракла?), и вдруг появляются люди в строгих костюмах, которые запрещают «нетрадиционное» искусство художника. От постигшего ее горя девушка падает замертво, а когда приходит в себя, оказывается, что это был всего лишь страшный сон. Но тут вновь появляются «люди в штатском» - уже наяву. Или митинг в защиту амазонок - с плакатами и скандированием призывов к свержению Геракла на глазах удивленных сотрудников милиции, действительно охраняющих вход в театр и не подозревающих, что тоже поневоле стали участниками шоу на уровне абсурда. Спустя три часа «подвиги Геракла» подходят к концу. Зритель словно не сразу понимает, что вот так вдруг – без какой-либо озвученной морали и внятного финального аккорда оркестра - все закончилось. Но, расходясь по домам, возможно, каждый чувствует (на уровне подсознания?): что-то за эти три часа прозвучало главное, самое главное в их жизни, о чем не раз думалось, что, вероятно, снилось, но так и не было высказано. Сид Янышев Международное информационное агентство «Фергана» В России с начала 2014 года неонацисты убили девятнадцать человек 2014-10-31 16:08 ИА Фергана.Ру  По данным правозащитников, в этом году расистские нападения зафиксированы в 24 регионах России, вынесено не менее тринадцати обвинительных приговоров за расистское насилие против 31 человека в 11 регионах страны. По делам о расистской пропаганде вынесено 113 приговоров против 115 человек в 49 регионах. Основными жертвами неонацистов становятся уроженцы Центральной Азии и Кавказа, представители молодежных субкультур и сексуальных меньшинств. Только в октябре от рук радикальных националистов пострадали не менее одиннадцати человек, еще четверо погибли, передает Лента.Ру. В 2013 году, по данным «Совы», в результате нападений на почве ксенофобии в России погибли 20 человек, ранены не менее 173. Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства, который больше ассоциируется с маршами националистов. Как правило, по итогам этого дня в СМИ увеличивается количество сообщений о нападениях и убийствах людей с неславянской внешностью. Центр «Сова» - ведущая российская неправительственная организация, которая занимается мониторингом нападений на почве ксенофобии и национальной нетерпимости. Международное информационное агентство «Фергана» Узбекистан: Арал мертв. Да здравствует Арал? 2014-10-31 16:41 Фергана В Ургенче прошла международная конференция «Развитие сотрудничества в регионе Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы». Президент Узбекистана Ислам Каримов не приехал на нее, а ограничился посланием участникам, в котором сокрушался об экологической катастрофе, призывал бороться, объяснял, что нужна помощь международных доноров, а вообще-то делается немало. Послание выслушали, фанфары протрубили, представители мировой общественности страдальчески повздыхали, банкиры дали кредиты. Мы попросили нашего корреспондента в Узбекистане прочесть послание президента и прокомментировать его. Президент предостерег на расстоянии Двояко пришлось оценивать эту конференцию, что прошла 28-29 октября в Ургенче, областном центре Хорезмской области. Край древний, самобытный. Экологическая катастрофа в Приаралье «заретушировала» в медийном пространстве образы памятников древнего зодчества. Власть с удовольствием использует штампы, в зависимости от целесообразности. Если надо поразить иноземцев великолепием, то приглашают «совершить поездку в наш солнечный и гостеприимный край». При необходимости суровый чиновник патетически скажет о проблемах, связанных с «экологической катастрофой Аральского моря и вызванными этой трагедией тяжелейшими последствиями для генофонда и здоровья населения, условий и качества его жизни, растительного и животного мира Приаралья». Последний пассаж - из приветствия президента Ислама Каримова к участникам конференции. Сам президент в Хорезм не приехал. Народ с нетерпением ждал его, ведь «Каримов приедет с Путиным!». Уверен, что Владимира Владимировича вообще не интересует Арал, других забот - море. А насколько искренен Ислам Абдуганиевич в своей тревоге за судьбы народные? Насколько трогают его «жестокие реалии, с которыми ежедневно сталкиваются жители прилегающих регионов Узбекистана, Казахстана и Туркменистана»? Перед этим был визит в Ашхабад. Понятно, узбекский лидер встревожен хилостью туркменско-афганской границы перед угрозой прорыва талибов, с вероятной перспективой приближения к Узбекистану. Но непонятно, почему президент не удостоил своим участием международную конференцию, раз уж он является председателем Международного фонда спасения Арала? Уже не повергают в шок масштабы «разразившейся в Приаралье гуманитарной катастрофы"? Ах, не саммит же...

«Пустили Рустама на море!» Не приехал и премьер-министр Шавкат Мирзиёёв, зато из Ташкента делегировали заместителя премьера Рустама Азимова, хорошо известного куратора кредитно-финансовых потоков. Этот факт наш ташкентский эксперт прокомментировал саркастической фразой: «Пустили Рустама на море!» По его уверению, «сейчас важны любые валютные поступления, так или иначе связанные с экономическим развитием страны. Очень легко закрыть дыры, да еще и поиметь с этого». И точно: узбекские СМИ сообщили, что «Всемирный банк и правительство Узбекистана подписали два кредитных соглашения на общую сумму 411 млн долларов для реализации проектов в ирригации и агросекторе...». Ситуация напомнила смешную байку: в Каракалпакстане зарубежным гостям чай подают, сыпанув соли. Это чтоб прочувствовали беду аральскую и подали (гранты, гумпомощь) Аллаха ради. Еще как подают. Азимов заявил СМИ, что «по итогам конференции Международный фонд спасения Арала (МФСА), правительство Узбекистана, узбекские госструктуры и ряд международных организаций подписали порядка 30 различных документов, направленных на борьбу с последствиями аральской трагедии. Из них 1,9 миллиарда долларов — это льготные кредиты, около 1 миллиарда долларов — гранты и средства технического содействия». 10-15 процентов — откат, 30-40 процентов — оплата труда иностранных специалистов, еще туда-сюда. Кое-что для «спасения» Арала останется. Выйдет в свет книга «Дьявол и высыхающее море-2»... «Спасение» - от лукавого Муйнак - своеобразный бренд беды узбекского Приаралья. Унылый поселок, где население мало осведомлено о колоссальных масштабах международной помощи. На местном базарчике одни и те же лица, непреходящая тоска в глазах. Узбекских газет с позитивными лозунгами здесь не читают, абориген Муйнака Саша сказал журналисту: «Жить хреново, но больше негде». Разговор состоялся три года назад. Время прошло, ничего не изменилось.

В своем приветствии президент заявил: «За прошедший период МФСА реализовал две программы общей стоимостью более 2 миллиардов долларов по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, поддержанные международным донорским сообществом». На 2013 год даже был утвержден план финансирования проектов и мероприятий в Приаралье на общую сумму, эквивалентную 1,3 млрд. долларов США. О самом море речь вообще не идет. И заклинания узбекского правительства о «спасении» Арала - от лукавого. В Узбекистане море умерло. Но пока остались лужицы, можно продолжать бить тревогу в ожидании грантов и кредитов. Устраивать страстные пляски на трупе при свете газовых факелов вышек, стоящих на дне. Еще можно порассуждать о выращивании моркови в новой пустыне Аралкум, на солончаках в метр толщиной. Здравый смысл протестует против этого! Покажите морковь, пожалуйста! Сенатор верхней палаты Олий Мажлиса (парламента), председатель президиума Каракалпакского отделения Академии наук Нагмет Аимбетов вдобавок поведал миру о добытой на экспорт 51 тонне яиц планктона - артемии. Ура - «сезонной работой обеспечиваются несколько десятков муйнакцев»! Саша, если не уехал, все так же продолжает покупать деликатесы: завозную картошку, лук, крупы. Сидеть без работы, браконьерствовать, пить горькую-сладкую... Бодрость никчемных рапортов Президент обращается к участникам конференции: «Думаю, все согласятся с тем, что мы не имеем права дать зародиться у живущих здесь людей чувству безысходности, и наш долг – создать им все возможности для достойного проживания, развития собственного бизнеса, обеспечить новыми рабочими местами и источниками доходов». Но еще до Каримова узбекские ученые бодро отрапортовали о прорыве в борьбе с опустыниванием и безработицей. Два года назад навязчивой идеей было выращивание сорго. Тогда Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса по аграрным и водохозяйственным вопросам с одобрением отнесся к потенциалу выращивания сорго. Еще одно ура - «Сорт «Узбекистан-18» содержит в соке до 18 процентов общих сахаров и по этому показателю заметно превосходит сахарную свеклу и сахарный тростник»! Всем хорош злак — выдержит аномальную жару и безводье. Плюс новые рабочие места по цепочке выращивание - транспортировка - производство - продажа. Но... Звонок в Нукус местному жителю, он - ни сном ни духом об этом о сахарном ноу-хау. Провальными оказались проекты по выращиванию проса в промышленных масштабах, безуспешная попытка выращивания индиго стала крахом научной мысли. Два имеющихся сахарных завода в Узбекистане продолжают перерабатывать сахарный тростник, а из сорго делать веники...

Разбавленные водой программы О результативности программ по Аралу можно ознакомиться здесь. Обилие радостных цифр, но много из запланированного государство могло бы сделать и само, минусуя гранты и кредиты. «...представляется очевидным, что без существенной помощи Организации Объединенных Наций, других международных организаций и государств - партнеров по развитию решить эту, по сути дела, общепланетарную проблему невозможно» (из обращения президента). Что может сделать государство без помощи извне, чтобы уменьшить бремя аральских тягот? Ответ прост: необходимо использовать воду по-настоящему бережно. В том же Ургенче центр засадили газонами. Надеюсь, участники конференции понимали, что все это надо обильно поливать, иначе засохнет. С прямой подачи президента Каримова в Ургенче теперь есть места, пародийно напоминающие немецкий городской ландшафт. Пусть в домах нет воды для жителей, но елки должны расти...

Ладно, поливка газонов — мелочь в сравнении с тысячекилометровыми оросительными и коллекторно-дренажными сетями, высасывающими воду из Амударьи. Вот как обстоят дела с экономией воды в хлопководстве Приаральского региона, развитие которого за последние 50 лет и привело к катастрофе? Да никак. Сколько сможет урвать фермер влаги для полива хлопчатника и риса, столько и урвет. Не случайно узбекские (и туркменские) власти стараются обходить вопросы сбережения воды. Любые инновации будут незамедлительно похоронены под административным давлением. Наука перед узбекским бюрократом советского разлива бессильна. Оттого широко не применяются способы научно обоснованной и, главное, эффективной обработки почвы. Властям нужен результат немедленно, и поэтому земля эксплуатируется варварски. Сотрудник ZEF UNESCO Khorezm Project как-то дипломатично сказал журналисту «Ферганы.Ру»: «Мы готовим рекомендации местным органам власти по результатам исследований, но не можем повлиять на внедрение технологий водосбережения и почвообработки». Как стало понятно в разговорах с экспертами, заменить хлопок в Приралье другой культурой можно, но сначала надо «сейчас вынудить власти экономить воду». «Сами мы не местные»?.. Президент утверждает: «Первое – сохранение сложившегося на сегодняшний день хрупкого экологического баланса Приаралья, борьба с опустыниванием, совершенствование системы управления, экономного и рационального использования водных ресурсов». Что для этого сделал узбекский партнер МФСА? Практически ничего. Между тем, узбекистанский ученый Геральд Перевозчиков открыто заявил: «...при оценке причин усыхания Аральского моря исследователи сокращение объема поступления речных вод в котловину связывают с чрезмерным забором воды на орошение сельхозугодий (70%) и уменьшением стока речных вод в связи планетарным изменением климата(30%)». Даже если Ислам Каримов живет на планете Узбекистан (изображение на площади Мустаккилик в Ташкенте), он точно знает, что происходит в подвластном ему государстве. Ой как правы таджикские и киргизские власти, обвиняя Узбекистан в растранжиривании воды. Ислам Каримов, грозя бедами соседям по региону, лучше бы обратил внимание на казахстанский Малый Арал. Кокаральская плотина спасла часть Арала, тем самым Казахстан выполнил все обязательства перед партнерами МФСА. Думается, что представители Казахстана просто сидят на всяких международных толковищах, не заморачивая головы сильной жаждой взаимодействия. Узбекскому академику Зиновию Новицкому, участнику конференции, остается лишь уповать на создание общей с Казахстаном системы лесопосадок на дне умершего Арала... Ташкентский эксперт заметил: «Конечно, условия водостока Амударьи и Сырдарьи отличаются. Но мы решили добить Арал, начав развивать дельту реки еще в конце 90-х. Мы слепо поверили в креатив Токийской конференции по послевоенному обустройству Афганистана (январь 2002 г.), заключающийся в скорейшей ликвидации Арала. Казахи пошли другим путем, и все у них стало путем!» И если уж продолжать гневаться, то на строительство Туркменского озера, вода в которое при всех раскладах попадает из Амударьи, выше по течению перед узбекским Приаральем. Но Каримов ни разу не попрекнул Турменбаши и Аркадага «водным» шантажом: туркмены легко могут перекрыть воду в узбекские Хорезм и Каракалпакстан с населением свыше 3 миллионов человек. При этом соседи заблаговременно построили Ташаузский канал, огибающий Хорезм. «Страны региона не располагают достаточными собственными средствами и материально-техническими возможностями для преодоления экологических, социально-экономических и гуманитарных последствий Аральской катастрофы, их воздействия на окружающую среду и жизнедеятельность проживающих здесь людей» (из послания Каримова). Да что вы говорите, Ислам Абдуганиевич! Государство за один год потратило миллиард долларов на строительство Дворца форумов в Ташкенте, вырубив при этом сквер. За эти деньги не одну сотню тысяч гектаров можно было бы озеленить. А прибавить к этой сумме вложенные в экономику других стран деньги отечественных коррупционеров. Саша из Муйнака на прощание попытался продать мне сушеного судака из холодильника. Пришлось купить за разговор. Через десяток километров поездки в душном авто рыба стала некрасиво пахнуть, на ней появилось нечто белое. На волю вылезли гады. Обдурил Саша, но как мужественно разговаривал... Набрать пакет международной помощи под веселую музыку на похоронах Арала — дело очень даже хитрое. Нехитрое дело — украсть, проесть и снова попросить, когда соленый ветер развеет купюры. А у доноров и кредиторов планида одна — понять и простить, и снова дать... Международное информационное агентство «Фергана» Индийские предприниматели попытаются помочь Узбекистану в создании рабочих мест 2014-10-31 17:34 ИА Фергана.Ру  Первый в Узбекистане и во всей Центральной Азии центр будет открыт в апреле 2015 года в Ташкенте, после чего опыт распространят на Самаркандскую, Ферганскую и Сырдарьинскую области. В центрах будут учить местных граждан создавать и развивать свой бизнес. Представитель Института предпринимательства Индии сообщил, что такие центры уже успешно работают в Лаосе, Камбодже, Вьетнаме и Мьянме. Ранее узбекские СМИ сообщали, что в 2015 году Узбекистан планирует создать 987,5 тысячи рабочих мест. По данным Госкомстата республики, уровень безработицы в июне 2014 года составил 5,2 процента от экономически активного населения, или 691,4 тысяч человек, на учет в службах занятости встали 9,4 тысячи ищущих работу граждан. Кстати, на сайте Министерства труда и социальной защиты Узбекистана можно найти список вакансий, дифференцированный по областям республики. На момент подготовки этого сообщения на сайте 63.721 вакантное место. По состоянию на 1 июля 2014 года численность постоянного населения республики составила 30702,8 тысячи человек, из них 13406,2 тысячи человек или 43,8 процента, входят в категорию экономически активного населения. Доля занятых в негосударственном секторе достигла 81,2 процента. Относятся ли к этому сектору несколько миллионов узбекистанцев, выехавшие на работу за рубеж, неясно: о них в отчете Госкомстата ничего не сообщается. Указано лишь, что в январе-июне 2014 года по республике число прибывших составило 73,1 тысячи человек, число выбывших – 87,8 тысячи человек. Между тем, только в России, по официальным данным российской миграционной службы на 4 августа 2014 года, находятся 2.551.309 граждан Узбекистана. По различным отзывам и рассказам, узбекистанцев сегодня можно встретить чуть ли не во всех странах мира, причем в ряде государств – в большом количестве (США, Казахстан, страны Европы и другие). В 2013 году только из России в Узбекистан и только посредством систем денежных переводов было отправлено $6,633 млрд, притом, что ВВП этой республики составляет $56,8 млрд. Однако власти Узбекистана предпочитают не замечать вклада узбекских трудовых мигрантов в экономику страны, более того – культивируют презрительное к ним отношение. Международное информационное агентство «Фергана» Индийские предприниматели попытаются помочь Узбекистану в создании рабочих мест 2014-10-31 17:34 ИА Фергана.Ру  Первый в Узбекистане и во всей Центральной Азии центр будет открыт в апреле 2015 года в Ташкенте, после чего опыт распространят на Самаркандскую, Ферганскую и Сырдарьинскую области. В центрах будут учить местных граждан создавать и развивать свой бизнес. Представитель Института предпринимательства Индии сообщил, что такие центры уже успешно работают в Лаосе, Камбодже, Вьетнаме и Мьянме. Ранее узбекские СМИ сообщали, что в 2015 году Узбекистан планирует создать 987,5 тысячи рабочих мест. По данным Госкомстата республики, уровень безработицы в июне 2014 года составил 5,2 процента от экономически активного населения, или 691,4 тысяч человек, на учет в службах занятости встали 9,4 тысячи ищущих работу граждан. Кстати, на сайте Министерства труда и социальной защиты Узбекистана можно найти список вакансий, дифференцированный по областям республики. На момент подготовки этого сообщения на сайте зафиксировано 63.721 вакантное место. По состоянию на 1 июля 2014 года численность постоянного населения республики составила 30.702,8 тысячи человек, из них 13.406,2 тысячи человек, или 43,8 процента, входят в категорию экономически активного населения. Доля занятых в негосударственном секторе достигла 81,2 процента. Относятся ли к этому сектору несколько миллионов узбекистанцев, выехавших на работу за рубеж, неясно: о них в отчете Госкомстата ничего не сообщается. Указано лишь, что в январе-июне 2014 года по республике число прибывших составило 73,1 тысячи человек, число выбывших – 87,8 тысячи человек. Между тем, только в России, по официальным данным российской миграционной службы на 4 августа 2014 года, находятся 2.551.309 граждан Узбекистана. По различным отзывам и рассказам, узбекистанцев сегодня можно встретить чуть ли не во всех странах мира, причем в ряде государств – в большом количестве (США, Казахстан, страны Европы и другие). В 2013 году только из России в Узбекистан и только посредством систем денежных переводов было отправлено $6,633 млрд, притом, что ВВП этой республики составляет $56,8 млрд. Однако власти Узбекистана предпочитают не замечать вклада узбекских трудовых мигрантов в экономику страны, более того – культивируют презрительное к ним отношение. Международное информационное агентство «Фергана» |

| В избранное | ||